|

|

|

|

#1

|

||||

|

||||

18 ноября 1877, 140 лет назад, русские войска ночным штурмом взяли турецкую крепость Карс. 17 тысяч пленных |

|

#2

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/forsirovanie-dunaya-26597.html

26 июня 2016, 00:00 Русские победы, История Форсирование Дуная  Переправа русской армии через Дунай у Зимницы, 1883 г. Художник Н.Д. Дмитриев-Оренбургский Русская планета В предыдущих войнах с Турцией наша армия не раз переправлялась через Дунай, крупнейшую реку центральной Европы. Но к началу одиннадцатой по счету русско-турецкой войны в 1877 году ситуация серьезно изменилась. Развитие науки и техники привело к появлению новых видов оружия. Отныне нарезные ружья и пушки становились куда более серьезным препятствием при форсировании большой реки, чем прежние гладкоствольные, стрелявшие на дальность, в 4–5 раз меньшую прежней. Теперь даже редкая цепь стрелков с нарезными ружьями, окопавшаяся на берегу, могла стать серьезным препятствием и нанести немалые потери даже прежде, чем переправляющиеся через реку войска достигнут противоположного берега. Ситуация осложнялась тем, что Дунай был действительно великой рекой — низменный румынский берег, с которого предстояло переправляться русским войскам, от возвышенного болгарского отделяло около километра воды с быстрым течением. Место переправы было избрано в районе деревни Зимница, на противоположном берегу от которой находился болгарский городок Систово. Именно здесь течение Дуная проходило свою самую южную географическую точку, и отсюда было ближе всего до Балканских гор — наши войска после стремительной переправы должны были так же быстро выйти к проходам в Балканских горах, чтобы как можно быстрее создать прямую угрозу вражеской столице, городу Константинополю (Стамбулу). Первой форсировать Дунай предстояло 14-й пехотной дивизии под командованием генерал-майора Михаила Ивановича Драгомирова. Отряд Драгомирова, помимо 14-й дивизии, включал 4-ю стрелковую бригаду и несколько сотен казаков — всего около 18 тысяч бойцов. Перед боем Драгомиров произнес перед своими солдатами речь, окончившуюся жесткими, но проникновенными словами: «Середины у нас нет и быть не может: мы должны все быть за Дунаем или в Дунае — поняли?». Переправа через Дунай началась в час ночи 27 июня (15 июня по старому стилю) 1877 года. Количество заранее приготовленных понтонов не позволяло разом перебросить через реку весь отряд Драгомирова, поэтому он разбивался на семь рейсов. Понтоны двигали гребцы с веслами, они должны были проделать расстояние до противоположного берега примерно за час, включая время на погрузку. Еще час должен был уйти на обратный путь. Таким образом, вся переправа заняла 14 часов. Успех операции зависел от того, сумеют ли войска, доставленные первым рейсом, закрепиться на плацдарме и удерживать его без поддержки в течение двух часов, пока не придут следующие понтоны. Первыми на вражеский берег Дуная переправились два батальона 53-го Волынского полка — лишь в самый последний момент турки их заметили и дали несколько выстрелов. Турецкий караул быстро переколола штыками группа русских солдат, которую возглавил командир одной из рот Александр Фок, бывший капитан жандармов, призванный в действующую армию по мобилизации. Таким образом первой группе русских войск удалось закрепиться на берегу и отбить у турок небольшой «пятачок», простреливаемый насквозь с трех сторон. Вторая группа понтонов пересекала Дунай уже под очень плотным ружейным и артиллерийским обстрелом турок. Начался рассвет, и темнота уже не могла прикрыть переправлявшихся. Один паром с горными орудиями и лошадьми был подбит турецким снарядом и пошел ко дну: погибли 3 офицера, 19 солдат, лошади и все пушки. Как вспоминал один из фельдфебелей 55-го Минского полка: «Положение наше было отчаянное, пулями до того забрасывало, что от брызг не видать было света Божьего…». Две роты Минского полка погибли почти полностью — сильное течение Дуная снесло их прямо под крутой берег, где находились окопы турок. Остальные роты полка спас поручик Иван Моторный — его понтону удалось причалить к берегу в стороне от турецких позиций, и он с небольшой группой солдат бросился на кручу в почти смертельную атаку. С трудом взобравшись наверх, горстка русских воинов оттеснила врага от берега и удерживала этот участок, обеспечив безопасную высадку для своих товарищей. Понтоны третьего рейса, на одном из которых находился сам генерал Драгомиров со своим штабом, переправились относительно благополучно. На плацдарме генералу со штабом пришлось все время находиться под огнем противника. К 8 часам утра 27 июня 1877 года к месту переправы подошел русский пароход «Аннет», значительно ускоривший переброску войск через реку. По инициативе находившегося в штабе Драгомирова генерала Михаила Дмитриевича Скобелева, которому еще не раз предстояло прославиться в ту войну, русские солдаты применили ложное отступление и завлекли турок под фланговый удар. К 11 часам утра на плацдарме уже накопилось достаточно русских войск для начала решительного наступления. Генерал-майор Драгомиров приказал 2-й бригаде 14-й дивизии под командованием генерала Михаила Фомича Петрушевского, а также 4-й стрелковой бригаде генерала Адама Игнатьевича Цвецинского начать атаку города Систово и господствующих высот возле него. Турки упорно сопротивлялись, но к трем часам дня наши солдаты ворвались в город. Вопреки предсказаниям западных военных теоретиков, утверждавших, что за форсирование Дуная русским придется заплатить жизнями 25–30 тыс. человек, потери русской армии оказались значительно меньшими. При переправе с боем через крупнейшую реку Центральной Европы наши войска потеряли 323 человека убитыми и утонувшими, а также около 800 ранеными. Потери же отступивших турок только убитыми — 641 человек. Операция по созданию за Дунаем стратегического плацдарма была с успехом выполнена. Всего через два дня здесь был построен наплавной мост, по которому через великую реку смогла переправиться вся русская армия, чтобы начать генеральное наступление против турок. Так день 27 июня 1877 года стал одной из исторических русских побед, доказавших, что нашей армии не страшны никакие преграды. |

|

#3

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/osada-plevnyi-27600.html

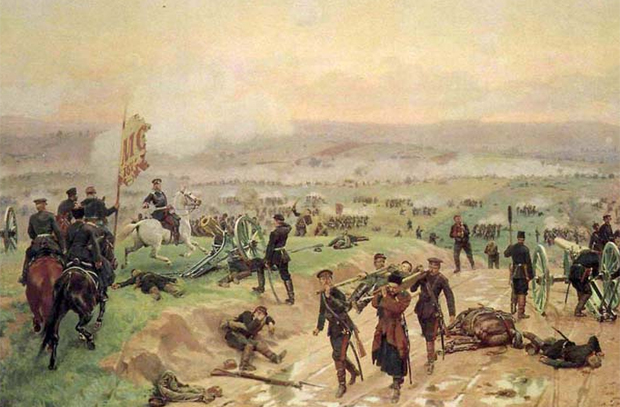

19 июля 2016, 00:00 Русские победы, История Осада Плевны  Бой под Плевной. Картина Н. Д. Дмитриева-Оренбургского Русско-турецкая война началась в апреле 1877 года. Ее главными целями было освобождение славянских народов от османского ига и окончательный пересмотр положений Парижского мирного договора, заключенного по итогам неудачной для России Крымской войны. 16 (4 по ст. ст.) июля один из отрядов русской армии после переправы через Дунай овладел крепостью Никополь. Отсюда войска должны были двинуться на юг, чтобы взять город Плевна, лежащий на перекрестке важных путей. К крепости выдвинулись 7 тысяч пехотинцев и около полутора тысяч кавалеристов с 46 пушками под командованием генерала Юрия Шильдер-Шульднера. Однако Осман-паша, командующий турецкими войсками на этом направлении, почти на полдня опередил русских солдат. К тому моменту, когда к крепости подошли передовые части, турки уже закрепились в Плевне. Численность их гарнизона составила 15 тысяч человек. Несмотря на меньшинство, 20 (8 по ст. ст.) июля русские войска предприняли первый штурм Плевны. После артиллерийского обстрела пехотные полки пошли в атаку. В одном месте русские солдаты почти достигли турецких батарей, но были отброшены численно превосходящим противником. На другом направлении удалось занять три ряда передовых окопа и обратить турок в бегство, но, не получив подкреплений и не имея достаточно сил для продолжения атаки, русские части отошли назад. Их потери составили более 2500 человек, турецкие — около 2000. В течение следующих десяти дней у Плевны была сосредоточена 30-тысячная русская армия со 140 пушками. Но и турки усилили гарнизон, доведя его численность до 23 тысяч солдат и 57 орудий, кроме того, они возвели вокруг города новые укрепления. Решив воспользоваться численным преимуществом, 30 (18 по ст. ст.) июля русская армия после артподготовки начала второй штурм. При этом войска шли фактически в лобовую атаку на наиболее укрепленные турецкие позиции. Поначалу русские солдаты взяли несколько траншей и укреплений, но были остановлены. Отряду умело и храбро действующего генерала Михаила Скобелева (в бою под ним была убита одна лошадь, а другая ранена) тоже пришлось отойти. Второй штурм Плевны окончился неудачей. Русские при этом потеряли около 3 тысяч убитыми и тысячу пленными, турки — около тысячи убитыми. Через месяц Скобелев захватил Ловчу, через которую шло снабжение Плевны, а вылазка для поддержки ловечского гарнизона, организованная Осман-пашой, окончилась безрезультатно. Неудача второго штурма Плевны не смутила главнокомандующего русскими войсками великого князя Николая Николаевича. В конце августа он решился на очередной приступ, получив подкрепление в виде союзных румынских войск. На этот раз у крепости было уже более 80 000 солдат при 424 пушках, тогда как у турецкой армии — около 35 000 человек и 70 пушек. Но наступление румынских войск, неверно оценивших количество и расположение турецких укреплений, захлебнулось. Хотя Скобелев и занял редуты, подходившие к самому городу, с которых можно было продолжать наступление, он снова не получил подкреплений и вынужден был оставить занятые позиции. Третий штурм Плевны был отбит, из строя выбыли 13 000 русских солдат и 3000 румынских. После этого командование пригласило талантливого военного инженера генерала Эдуарда Тотлебена, по рекомендации которого было решено отказаться от последующих штурмов, сосредоточившись на блокаде. Тем временем турки довели численность гарнизона до 48 тысяч человек и имели уже 96 пушек. Осман-паша за успехи в обороне Плевны получил от султана почетный титул «Гази» (что значило «непобедимый») и приказ ни в коем случае не сдавать город. В дальнейшем, с захватом русскими войсками ряда укреплений у Плевны вокруг города сомкнулось кольцо блокады. Туркам неоткуда было больше ждать ни подкреплений, ни боеприпасов, ни провизии. Тем не менее на все предложения о сдаче Осман-паша отвечал отказом. Но он понимал, что положение осажденных становится безнадежным, и решил пойти на прорыв. 28 ноября (10 декабря по ст. ст.) турецкий гарнизон во главе с командующим пошел в атаку. Турки, взяв благодаря внезапному удару, передовые русские укрепления, были остановлены, а затем стали отступать, Осман-паша был ранен. После этого турецкие войска капитулировали, в плен попали 43,5 тысячи солдат. Взятие Плевны стало одним из ключевых эпизодов Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Победа позволила русской армии успешно продолжить боевые действия и в конечном итоге удачно завершить войну. Память героев Плевны была увековечена в 1887 году созданием часовни-памятника в Ильинском сквере в Москве. |

|

#4

|

||||

|

||||

|

https://eadaily.com/ru/news/2019/07/...ureckaya-voyna

19 июля 2019 09:28 19 июля 1877 года недалеко от деревни Джуранлы в Восточной Румелии (ныне село Калитиново в Болгарии) произошло одно из ключевых сражений Русско-турецкой войны 1877—1878 годов. Войско Османской империи и отряды ее союзников были разгромлены частями русской императорской армии. В июле 1877 года турецкая армия Сулеймана-паши несколькими колоннами начала наступление в Болгарии к Ески-Загре (Стара-Загора). Правая колонна под командованием Реуф-паши (12 батальонов, 1 эскадрон, 600 черкесов и 4 артиллерийские батареи) двигалась к цели по дороге от Ени-Загры (Нова-Загора). В то же самое время передовой русский корпус генерала Иосифа Гурко начал встречное движение и тоже несколькими колоннами. Правую колонну (4 батальона, 13 эскадронов и 12 орудий) вел Николай Максимилианович герцог Лейхтенбергский, имея приказ овладеть Ени-Загрой. 17 июля наступавшие навстречу колонны Реуф-паши и герцога Николая наткнулись друг на друга у Карабунара. После небольшого встречного авангардного боя стороны окопались и расположились на ночлег на укрепленных позициях. Узнав о том, что вся турецкая армия движется к Ески-Загре, 18 июля герцог Николай отступил к этому городу, чтобы подготовиться к обороне. В этот же день ничего не знающий об армии Сулеймана Гурко двумя оставшимися колоннами занял Ени-Загру. К вечеру стало известно, что продолживший исполнять приказ Реуф-паша продвинулся вперед к Ески-Загре и остановился на ночлег в лесу у деревушки Джуранлы. Таким образом, он оказался между Гурко и герцогом Николаем. Командир русского корпуса решил атаковать противника с двух сторон. Сражение началось 19 июля в 7 часов утра, когда авангард корпуса Гурко под началом полковника Курнакова вступил в соприкосновение с войсками Реуфа, уже готовыми наступать на Ески-Загру. Используя лесистую местность, Курнаков успешно сдерживал неприятеля до подхода русских колонн. Сначала генерал Гурко решил атаковать турок, стоящих в лесу у Джуранлы, с двух сторон, направив часть сил в обход правого фланга. Однако турки, разгадав маневр, растянули линию фронта и открыли сильный ружейный огонь. Бой принял затяжной характер. Гурко решил не начинать атаку, пока туркам в спину не ударит герцог Николай. Но тот не мог этого сделать, так как уже вступил в бой с превосходящими силами Сулеймана-паши, которые вышли в это время к Ески-Загре. К 11 часам опытный Гурко понял, что удара в тыл туркам не будет, и сделал правильный вывод о том, что отряд герцога атакован превосходящими силами турок. Поняв, что ситуация критическая, он решил атаковать, тем более что как раз к этому моменту к месту боя подошла стрелковая бригада. Реуф-паша тоже верно оценил момент, поняв, что помощи от Сулеймана не будет. Он тоже решился на атаку и начал первым. Атака турок пришлась на центр растянутого расположения русских, однако была отбита. После этой неудачи сопротивление турок по всей линии фронта ослабело, что способствовало успеху контратаки русских. Переломный момент наступил после того, как два батальона через лес обошли правый фланг османских войск и ударили им в тыл. Турецкое войско утратило управление и начало беспорядочное отступление в юго-восточном направлении, обратившееся вскоре в бегство. Уже зная о том, что герцог Николай ведет у Ески-Загры неравный бой с войсками Сулеймана-паши, Гурко со всеми силами бросился к нему на помощь. Для разбегающихся отрядов Реуф-паши генерал смог отрядить лишь авангард Курнакова, что дало возможность турецким командирам спасти свои пушки. Победа в баталии была полной, но Гурко не успел вовремя прибыть на помощь к Ески-Загре, которая уже была взята войсками Сулеймана. Что, однако, не остановило бегство противника от Джуранлы, которое прекратилось только у железнодорожной станции Карабунар. Потери русских составили: 4 офицера и 97 нижних чинов убитыми и 18 офицеров и 301 нижний чин ранеными. Османы потеряли убитыми более 1200 человек. |

|

| Метки |

| 1877-1878 |

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

|

|