|

|

|

|

#1

|

||||

|

||||

|

|

#2

|

||||

|

||||

|

https://volnodum.livejournal.com/3087260.html

Пишет volnodum (volnodum) 2019-04-23 12:25:00 Какой будет Россия после Путина? Каковы первоочередные задачи новой власти? Об этом мы говорили с Дмитрием Гудковым, Гарри Каспаровым, Михаилом Касьяновым, Алексеем Навальным и Ильей Яшиным (Первый блок вопросов*) Журнал «The New Times» предложил семерым лидерам реальной российской оппозиции ответить на десять одинаковых вопросов, касающихся тех перемен, что должны случиться в России после ухода Владимира Путина и его команды с политической арены. К сожалению, пока Михаил Ходорковский и Григорий Явлинский не сочли для себя возможным участвовать в данном проекте. Однако наша редакция надеется, что, учитывая важность обсуждаемых проблем, они к нему в дальнейшем присоединятся. Сегодня, 23 апреля, мы предлагаем вниманию читателей NT ответы оппозиционных политиков на первые два вопроса проекта. Режим пал. Вы во главе государства. Вы обрели власть согласно процедурам, описанным в действующей Конституции? Или как-то иначе? Дмитрий Гудков: Это может случиться только после того, когда режим рухнет, и на его останках сформируется некая коалиция политических сил, представители которых смогут за круглым столом договориться о серьезной конституционной реформе. Где, например, будут четко прописаны полномочия президента. Они должны быть строго ограничены — во-первых, двумя сроками по четыре года, но главное, что еще и многие полномочия перейдут к парламенту. То есть, это будет такой переход к парламентской республике. Поэтому если уж меня и изберут президентом, то надо понимать, что этот президент не будет царем с огромными неограниченными возможностями. Основная полнота власти должна быть сосредоточена именно в руках парламента. Я сторонник парламентской демократии. Но все это произойдет после выборов, которые будут проведены по новым правилам. О них и нужно будет договориться большой широкой коалиции за круглым столом. Гарри Каспаров: Надо отметить, что сама постановка вопроса является дезориентирующей, потому что допускает возможность конституционной смены власти. Это исключено — мафиозная госсистема путинской России не подлежит реформированию. Очевидно, режим давно миновал стадию, в которой возможны эволюционные изменения. Те, кто давно растоптал законы и захватил власть, ресурсы и не имеет аллергии на кровь, никуда добровольно не уйдут. Михаил Касьянов: Если режим пал, то тогда незамедлительно должны быть назначены выборы. Для меня это совершенно однозначно: я могу оказаться во главе государства только по процедурам, описанным в Конституции. Главой государства может стать человек, который выиграл на свободных выборах. У нас сегодня выборов свободных нет. Другое дело, если мы говорим о каком-то временном руководящем органе, тогда тут могут быть самые разнообразные варианты. Алексей Навальный: Действующая Конституция, скорее, описывает механизмы узурпации власти, поэтому сценарий, при котором режим сменится в соответствии с Конституцией, маловероятен. Собственно говоря, само ваше словосочетание «режим пал» подразумевает несколько иной формат транзита власти. Я думаю, что базовых сценария два. Просто будет распад режима, его ключевых опорных точек, когда уже и во власти не останется людей, которые будут хотеть продолжать его оборонять Первый — это когда нынешняя власть доведет всех совсем до белого каления, и люди выйдут на улицы. Тогда мы увидим нечто среднее между арабской весной и событиями 87-89 годов в СССР. Либо случится какое-то подобие перестройки. Понятно, что слово это в России имеет негативную коннотацию, ну, просто будет распад режима, его ключевых опорных точек, когда уже и во власти не останется людей, которые будут хотеть продолжать его оборонять. Но в целом рисовать эти схемы падения режима — дело довольно неблагодарное. Мы видим, что сейчас сколько угодно примеров — мы с тобой разговариваем, а прямо в это время в Судане происходит переворот. Поэтому сценарий конкретный довольно бессмысленно описывать, но то, что рано или поздно режим дезинтегрируется — нет сомнений. Потому что он вреден всем, включая, как мы видим, его верных сторонников и защитников. Взять хотя бы этих московских омоновцев, которые записывают видеообращение Путину с вопросом — Почему нас выселяют из своих квартир? Мы же, мол, — свои. Мы же, защищая вас, так весело на Болотной молотили всех подряд. Кстати, один из них меня конвоировал — я его знаю очень хорошо. Он был в составе конвоя, который меня возил из ОВД в суд. Илья Яшин: Разные могут быть варианты, но трансформация от авторитарного режима к демократическому в идеале, в моем понимании, должна проходить условно по польскому сценарию, когда под давлением снизу власть вынуждена идти на определенные уступки и начинает диалог о трансформации с представителями оппозиции и гражданского общества. То есть, представители гражданского общества, оппозиции и действующей власти садятся за стол и обсуждают то, как это должно происходить. Почему мне этот вариант кажется оптимальным? Потому что это дает определенные гарантии, что не будет крови. Когда люди разговаривают, это, конечно, не гарантирует от эскалации, но, по крайней мере, дает какой-то шанс попробовать избежать прямых столкновений. Поэтому такой вариант — условно польский — самый оптимальный. А подвигнуть власть на диалог с оппозицией может только обострение ситуации в стране. И тут в политический фактор я верю гораздо больше, чем в экономический. Когда рост политического недовольства и нарастание критической массы этого самого недовольства вынудят идти на уступки, переговоры, в конце концов, подвигнут их обсуждать варианты ухода. Неожиданно может выясниться, что альтернативой такому сценарию остается превращение страны в Северную Корею. Но, мне кажется, сегодня в России у власти люди не того склада, которые способны превратить страну в Северную Корею. Не по моральным соображениям — чисто технически. Единственное, на что Путин постоянно опирается, что для него действительно кажется важным — его собственная легитимность Но, повторю, любой сценарий перемен возможен только при постоянном росте давления гражданского общества. Путин в этом смысле довольно точно понимает и чувствует настроение людей, и каждый раз, когда он видит, что теряет популярность, он всегда старается найти какие-то такие варианты — иногда рискованные, иногда авантюрные, иногда популистские — для того, чтобы вернуть доверие. Единственное, на что Путин постоянно опирается, что для него действительно кажется важным — его собственная легитимность. Но легитимность — это же не юридическое понятие, а в некотором смысле — умозрительное. Главное — ощущение того, признают тебя люди главой государства или не признают. А был ли ты избран или назначен, или назвал себя помазанником божьим — вопрос второстепенный. Мне кажется, у Путина примерно такая психология. До тех пор, пока люди воспринимают его в качестве легитимного главы государства, он чувствует себя относительно спокойно. Как только он понимает, что легитимность снижается, тогда он начинает предпринимать какие-то экстренные шаги для того, чтобы восстановить свои позиции — майские указы 2012 года, крымская авантюра, да все что угодно. И в этом смысле, если он будет понимать, что уровень легитимности снизился до критичной отметки и восстановить его уже невозможно, мне кажется, это должно стать отправной точкой для того, чтобы начались переговоры. Я, кстати, не уверен, что сам Путин может быть субъектом таких переговоров. Назначит, скорее всего, каких-нибудь представителей. С Путиным не очень понятно, как вести переговоры. С человеком, который несет ответственность за все то, что происходило, мне кажется, любые переговоры превратятся в политические дебаты и приобретут какое-то эмоциональное содержание. А вот судьба самого Владимира Путина и его окружения ближайшего, несомненно, станет предметом такого обсуждения. Вообще, при смене власти или даже частичной трансформации каких-то режимов судьба руководителей всегда является важным предметом переговоров. Как это было, например, при переходе от ельцинского режима к путинскому. Это же был ключевой вопрос — судьба самого Ельцина и его «семьи» в широком понимании этого термина. Режим пал. Вы во главе государства. Предположим — руководитель переходного правительства. Каков формат переходного периода? Сколько он продлится? В первых свободных выборах будете участвовать? Дмитрий Гудков: Мне кажется, нужно просто всем для себя решить, что если тебя выбрали гарантом переходного периода, то речь может идти только об этом сроке. То есть, на второй срок в исполнительную власть избираться не нужно. И это должно быть тоже договорено. Ясно же, что на первых выборах у того, кто провел страну через переходный период, будет огромное конкурентное преимущество. И такой человек весь этот условный первый срок должен о стране заботиться, а не держать в голове, что ему еще избираться. Тут очевидный конфликт интересов. Но в парламентских выборах такой лидер, мне кажется, должен иметь право участвовать. Он может формировать политическую силу, вести за собой партию, с кем-то выстроить коалицию… Это — да, но не претендовать и дальше возглавлять исполнительную власть. Мне кажется, так будет правильно. Что же касается сроков… Я думаю, переходный период должен продлиться от двух до четырех лет. Но не больше. И за это время необходимо будет провести все политические реформы. Вот экономические пока не трогать, оставить их уже избранной по честным свободным процедурам власти, а сосредоточиться именно на политических. И речь, прежде всего, о конституционной реформе с переходом к парламентской демократии. Но, помимо этого, еще много чего предстоит сделать в переходный период. Совершенно очевидно, что должна пройти судебная реформа — то есть, необходимо утвердить новый порядок формирования судебного корпуса, вывести судебную ветвь власти из-под влияния исполнительной. Их нужно разделить. Следует изменить нормы конституции, по которым президент предлагает высших руководителей судов. Первые свободные выборы должны состояться уже в новой стране с полностью реформированной политической системой и совсем другой атмосферой в обществе Дальше — выборы. Ясно, что следует вернуться к практике прямых выборов — губернаторских, мэрских. Я предложил бы новый формат выборов в Государственную Думу по той системе, которую я в Думе когда-то анонсировал. Это, так называемая, связанная смешанная система, при которой политическая партия, если она проходит в парламент, то мандат, полученный по спискам и по округам, не суммируется. Скажем, партия получила 100 мандатов и при этом победила в 90 округах — первые 90 мест списка получают одномандатники, и только 10 мест — списочники. Это немецкая модель — связанная смешанная система. Но российское ноу-хау, которое мы предлагали как раз с Комитетом гражданских инициатив — избрание не по одномандатным округам, а по многомандатным округам. У нас только 30 регионов, где нельзя делать 2-х или 3-х мандатные округа по числу избирателей, но большинство регионов делятся на 2-х и 3-х мандатные округа. Например, Москва — это 15 3-х мандатных округов. И таки образом будет обеспечено максимально представительство избирателей в Парламенте. Я бы на ту же систему перевел и все региональные Парламенты. Обязательно все должны работать на профессиональной основе. Разумеется, в переходный период никак не обойтись без реформы СМИ. Сразу отменим все эти идиотские законы о цензуре в интернете, «законы Клишаса», «пакет Яровой»… То есть, первые свободные выборы должны состояться уже в новой стране с полностью реформированной политической системой и совсем другой атмосферой в обществе. Главная цель этого временного отрезка — создать правила, процедуры, которые уже станут незыблемыми. А на выборах может победить, кто угодно. Он только правила менять не сможет… Гарри Каспаров: Ответ логически вытекает из первого — правительство переходного периода будет обладать ограниченной легитимностью, связанной с отсутствием нормальной правовой базы. Более того, очевидно, что новый госаппарат нужно будет строить с нуля, так как все органы российской власти поражены раковой опухолью коррупции и правового нигилизма. На мой взгляд, функционал ключевых фигур переходного периода должен заключаться в написании и соблюдении новых законов на этапе государственно — конституционного строительства. Они должны быть априори исключены от участия как минимум в первых свободных выборах, но логично продлить срок моратория на участие в выборах, а еще лучше сделать его пожизненным. Свободные демократические выборы невозможно провести сразу, и период в 18 — 24 месяцев — минимальный срок, необходимый для появления правовой базы и реализации механизма свободных выборов. Михаил Касьянов: Я вполне допускаю реальность такого развития событий. В этом случае, конечно, я бы хотел, чтобы те полномочия, которые даются переходному правительству, были оговорены теми людьми, которые предложили и утвердили такое переходное правительство. Это означает, что сделать это должен свободно и честно избранный парламент. Но такого у нас сейчас нет. Кто формирует правительство? Это или президент, или парламент. Так что ответа на вопрос, откуда появляется переходное правительство, сегодня нет. Считаю, что переходное правительство должно функционировать до исполнения тех задач, которые перед ним поставлены. А задачи очевидные — подготовить набор законов, связанных с назревшими изменениями и в политической сфере, и в экономической сфере. В политической сфере — это, конечно, отмена ограничений гражданских свобод: по получению информации, по распространению информации, по митингам и демонстрациям, по участию в выборах. Нужен закон о выборах, который бы предусматривал снятие большинства ограничений. Это необходимо для того, чтобы обеспечить всем людям реальную возможность реализовать свои конституционные права. Причем, возможность не только голосовать за кого-то, но и участвовать в качестве кандидатов. Это относится и к гражданам, и к политическим партиям. В части свобод можно еще много о чем говорить, это очень важный блок. Но набор законов по выборам должен быть принят быстро, чтобы можно было провести настоящие выборы, в честность которых поверили бы все граждане. Вы же помните начало 2012 года, когда на волне протестов шли консультации с тогдашним президентом, и мы предлагали этот набор законов. Один из них — по упрощению регистрации политических партий — приняли, а остальные закопали, поскольку наши демонстрации постепенно прекратились, уличная активность сошла на нет, и власть посчитала, что больше ничего не надо принимать. Так вот это уже, в принципе, подготовленный набор законов по исполнению норм Конституции о свободе гражданина и его участии в выборах. Посмотрите на бюджет текущего года, посмотрите на проект трехлетки, и увидите сплошной профицит. Но никакого увеличения расходов на то, что было обещано властью — на социальную сферу, образование, культуру и так далее — ничего этого нет И второе направление, по которому такое переходное правительство должно энергично поработать — это экономика и социальная сфера. Это решение таких проблем и задач, которые сегодня являются совершенно актуальными, просто кричащими. Первое — это, конечно, отмена решения о повышении пенсионного возраста. Оснований для повышения пенсионного возраста сегодня никаких нет. Это же относится к отмене решения по повышению НДС, это относится, в том числе, к этой комбинации — транспортный налог, Платон, акцизы — и так далее, всё, что связано с преднамеренным вытягиванием из людей последних средств. Например, сборы по капитальному ремонту. Всё это мутные вещи, выжимающие из кармана каждого простого гражданина деньги, которых у власти и так много. Посмотрите на бюджет текущего года, посмотрите на проект трехлетки, и увидите сплошной профицит. Но никакого увеличения расходов на то, что было обещано властью — на социальную сферу, образование, культуру и так далее — ничего этого нет. Никто не собирается увеличивать эти статьи расходов. И инфляция по-прежнему высокая. Нам рапортуют о 3 процентах, сейчас, правда, признали что всё же 5 процентов. Но мы все знаем, что для большинства граждан (власть вынуждена была признать, что количество живущих ниже прожиточного минимума увеличилось вновь — больше 20 миллионов человек) реальная инфляция составляет не 4-5 процентов, а все 25 процентов. А может даже и больше, если считать только по четырем товарам и услугам. Я имею в виду продукты питания, медикаменты, транспорт и услуги ЖКХ. Не будем забывать, что шесть лет подряд в стране происходит поступательное падение реального уровня жизни граждан. Поэтому снижение фискального давления на население и инфляции — это главная тема. Наряду с этим, конечно, чрезвычайно важны системные меры по защите частной собственности и поддержке малого и среднего бизнеса, восстановлению рыночной конкуренции. Уже в этот переходный период экономика должна вновь заработать. Что же касается участия главы переходного правительства в будущих выборах… По-моему, в первых выборах не должен участвовать, раз он по сути сам будет их готовить. Может возникнуть конфликт интересов. А через цикл — ради бога, не вижу препятствий. И, конечно, переходный период не должен длиться больше года — двух. Чтобы не возникали соблазны и ложное ощущение незаменимости. Дескать, мы тут пахали сутками, много чего построили, страну сохранили, а сейчас какие-нибудь идиоты-популисты победят на выборах и все развалят… Вот такие настроения не должны успеть родиться. Переходное правительство должно максимально быстро привести страну к настоящим выборам и уйти в тень. Алексей Навальный: Так, многое будет как раз зависеть от того, каким образом режим падет. Может, и не понадобится никакого переходного правительства. Вдруг будет так — просто Путин ушел, а вместо Путина решил избраться, условно говоря, Лавров, а против Лаврова выступил Шойгу, и по итогам их конкуренции режим окончательно обвалился, потому что, кто бы из них не победил, он к тому моменту не будет обладать достаточной легитимностью и народной поддержкой. Достаточной, чтобы удержать власть. Поэтому задача тут очень просто формулируется — нужно, чтобы этот транзитный режим и переходное правительство не привели ни к каким волнениям и экономическим катастрофам. Да, безусловно, предстоит объявить честные выборы. Но, собственно говоря, как мы видим на примере Ближнего Востока и отчасти Украины: режим пал и новые честные выборы — это, примерно, одно и то же, и никакого долгого переходного периода там не понадобилось. Провели новые выборы и начали конституционные реформы. Но в России, правда, проблемы другого масштаба. Главная цель переходного периода — железобетонно исключить вот эту вечную российскую беду. Я имею в виду систему, автоматически воспроизводящую узурпаторов, которые, может, и не выглядят сначала узурпаторами, но, в конце концов, такими становятся Тут главная цель переходного периода — железобетонно исключить вот эту вечную российскую беду. Я имею в виду систему, автоматически воспроизводящую узурпаторов, которые, может, и не выглядят сначала узурпаторами, но, в конце концов, такими становятся. Ведь, с приходом Путина сначала многие ликовали. Ельцин, правда, не стал узурпатором, но зато превратился в самодура-алкоголика, который точно также фальсифицировал выборы и начал переназначать губернаторов на какие-то там 23-и сроки. То есть, социально-экономическая задача переходного периода — чтобы ничего не сломалось, экономика устояла, а люди не чувствовали существенного дискомфорта, а задача политическая — провести выборы и построить новую систему власти таким образом, чтобы узурпаторы не самовоспроизводились. Нас сама история Россия заставляет жестко контролировать власть, не давать ей разгуляться. Поэтому первоочередные задачи — судебная система, честные выборы, СМИ. Судебная система — крайне сложная вещь для реформирования, особенно быстрого реформирования. Но без того, чтобы кто-то в Уфе пошел и отменил результаты выборов на участке, потому что камера показывает, что они сфальсифицированы, — без этого никогда ничего не получится. Только когда человек приходит в суд, показывает видеозапись, и все — эти выборы отменяются. Только так мы имеем гарантию того, что выборы на самом деле являются способом смены власти и обеспечивают реальное народовластие. Без судебной реформы не будет ни одной другой. В законе должно быть четко закреплено, что попытка украсть или контролировать выборы — тяжелое преступление. История нашей страны говорит о том, что, например, мэр маленького города, который решил немножко вбросить за себя и остаться — он хуже убийцы. Вот это на самом деле суперпреступление. Средства массовой информации — важнейшая тема. Они должны быть свободны и от тотального государственного контроля, и от олигархического. Это тоже очень важно, как мы видим, в том числе, и на примере Украины сейчас. Конечно, классно, когда много разных каналов принадлежат разным олигархам — это все же в известном смысле соревнование. Но все равно — СМИ, которые принадлежат олигархам, не СМИ. Они просто гонят олигархическую точку зрения. В России сейчас такой проблемы нет, здесь все олигархи сидят под кроватью, тотально всем владеет государство. И, соответственно, все контролирует. Еще, конечно, важно, чтобы в переходный период заработала партийная система. Но тут как раз проблемы не будет — начнется общественный подъем. Есть у тебя 500 человек сторонников — пожалуйста, иди, регистрируйся в уведомительном порядке. А не так, как с нашей партией «Россия будущего», в которой мы проводили недавно съезд в восьмой раз или в девятый. Безусловно, когда всех отпустят, появится огромное количество партий. А старые, которые сейчас, так называемые, «системные», они же совершенно дохлые и существуют только благодаря тому, что больше туда не пускают никого — ну, конечно, эти партии так или иначе умрут или станут основой для создания новых партий. Конечно, появится партия националистов, появится партия новых левых, появятся партии всех, кого сегодня душат и не дают дышать. То есть, огромное количество несистемных и с левой стороны, и с либеральной стороны, с правой стороны — все они повалят на выборы. Так что новоизбранный парламент будет многообразным, и вполне возможно — довольно радикальным. Мы же видим на примере того же Египта: не пускали мусульман, маргинализировали их, а потом — раз, и на свободных выборах они получают все места, захватывают и узурпируют власть. Такой сценарий развития тоже крайне негативен, но политически возможен. Поэтому тут надо принимать такие меры, чтобы никто не смог вытеснять других. Что же касается участия главы этой самой переходной власти в первых выборах, то я не вижу тут проблемы. У него же все равно не будет абсолютной власти, в любом случае какая-то коалиция займется выработкой новых правил и законов. Не один человек. Поэтому у него не будет возможности создать себе преимущества. Если это буду я, конечно, стану участвовать в первых выборах на равных конкурентных условиях со всеми остальными кандидатами. Илья Яшин: Я считаю, что если ты возглавляешь переходное правительство, то ты не можешь участвовать в первых выборах. Ты в некотором смысле формируешь правила игры. Всегда же возникает соблазн. Поэтому это важное правило — если ты участвуешь в переходном правительстве, строишь с ноля формат новых выборов и имеешь возможность влиять на процесс, то, как человек, контролирующий некие рычаги управления, некий административный ресурс, чтобы избежать злоупотреблений этим административным ресурсом, руководитель переходного правительства должен отказаться от участия в выборах. Причем, я уверен, что переходный период не может быть очень длинным. Максимально — два года. За эти два года должна быть проведена ревизия существенного массива законов, которые были приняты, примерно, в последние 20 лет. Многие из них следует либо отменить, либо пересмотреть, либо переработать. За этот период необходимо сформировать, по крайней мере, фундамент институтов конкурентной политической системы. Должны быть совершенно четко и недвусмысленно закреплены механизмы выборов, механизмы политической дискуссии, а также гарантии сменяемости власти. Отдельный вопрос — СМИ. Это же важнейшей сектор всей общественно-политической системы. Без свободных СМИ никакая политическая конкуренция просто невозможна. То есть, пошаговая дорожная карта такая: шаг первый — отмена репрессивных и вредных законов, которые были приняты за последние годы; шаг второй — принятие новых законов, которые определят параметры новой системы политической конкуренции; шаг третий — проведение первых свободных выборов. *Ответы лидеров российской оппозиции на следующие вопросы проекта «После Путина» будут опубликованы в среду, 24 апреля. https://newtimes.ru/articles/detail/179811 Последний раз редактировалось Chugunka; 12.05.2025 в 08:24. |

|

#3

|

||||

|

||||

|

https://www.vedomosti.ru/opinion/art...adimira-putina

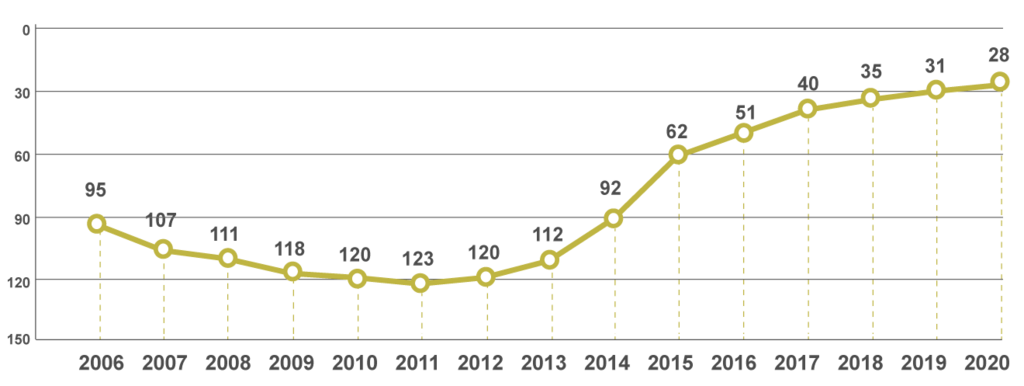

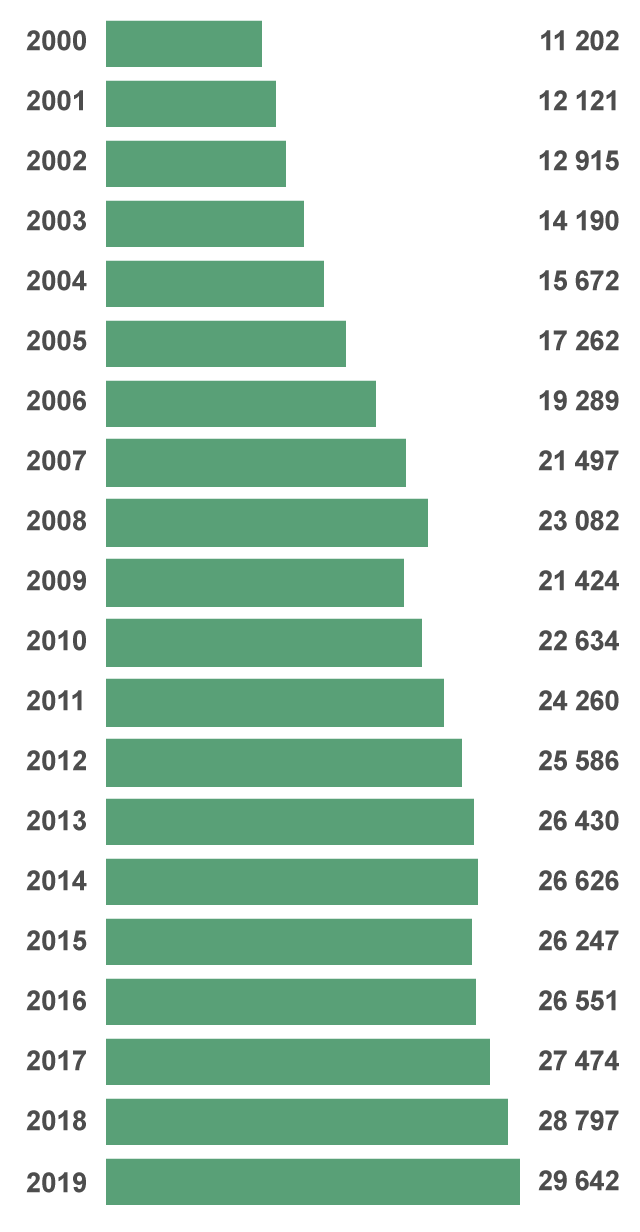

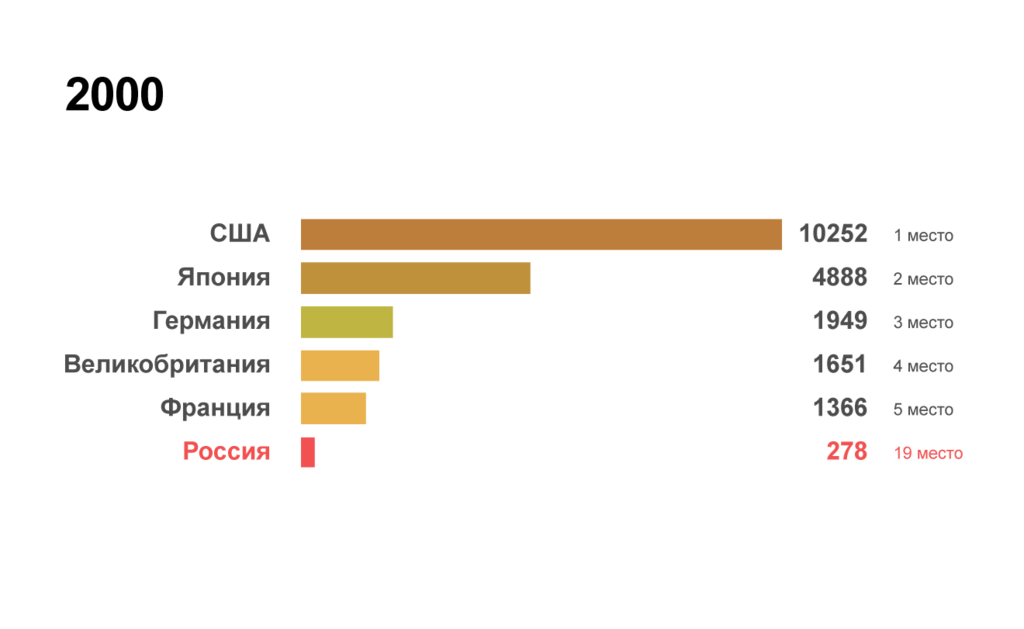

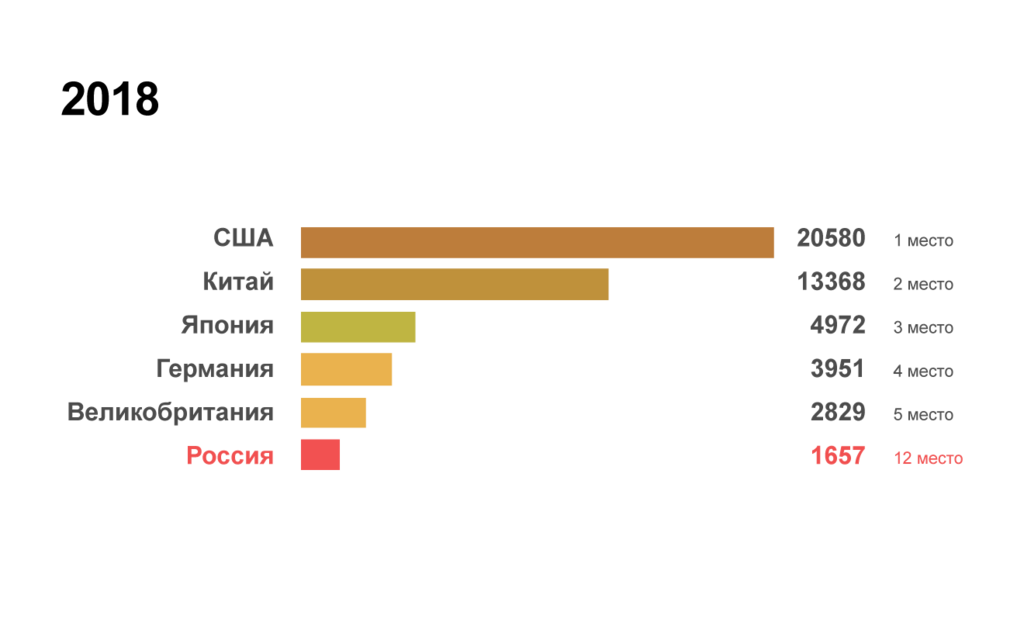

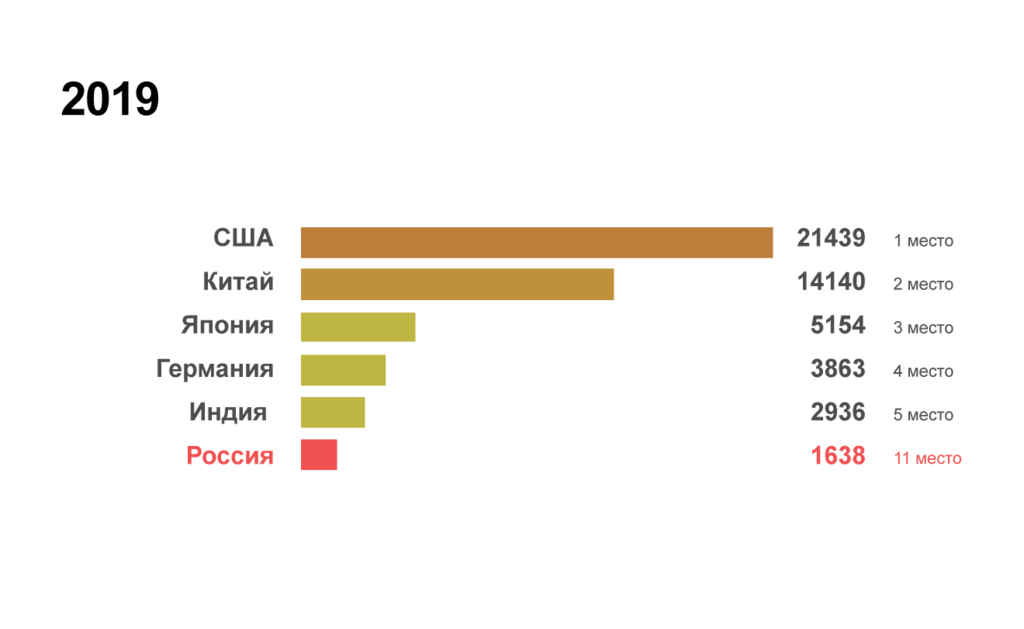

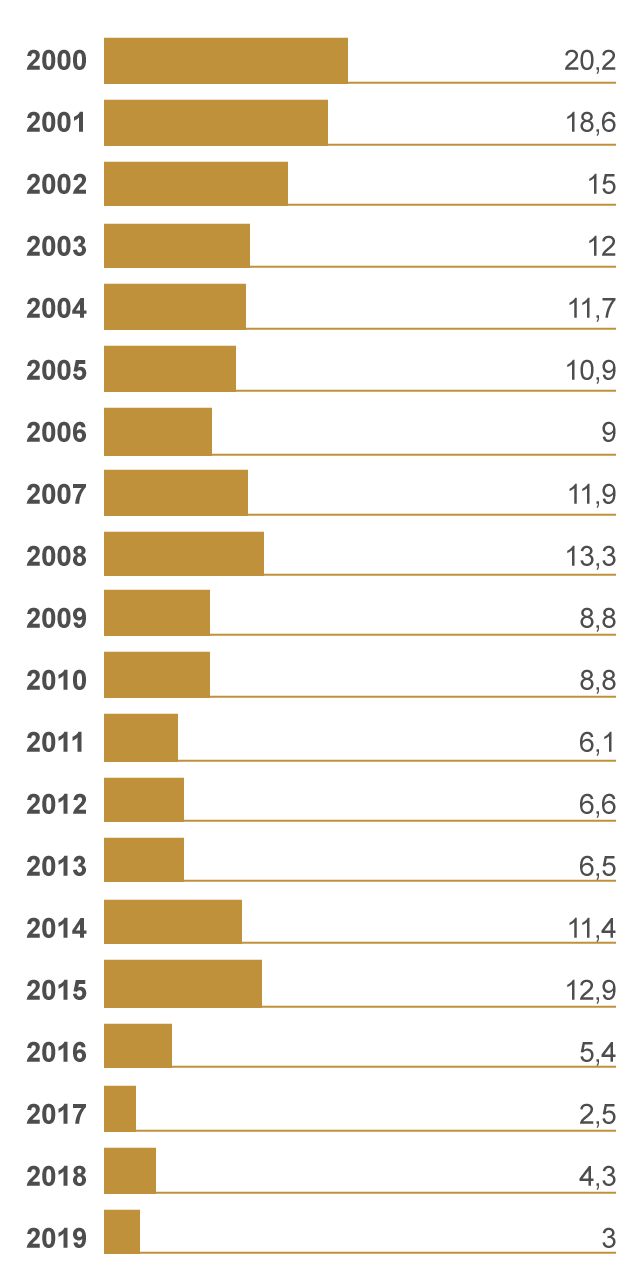

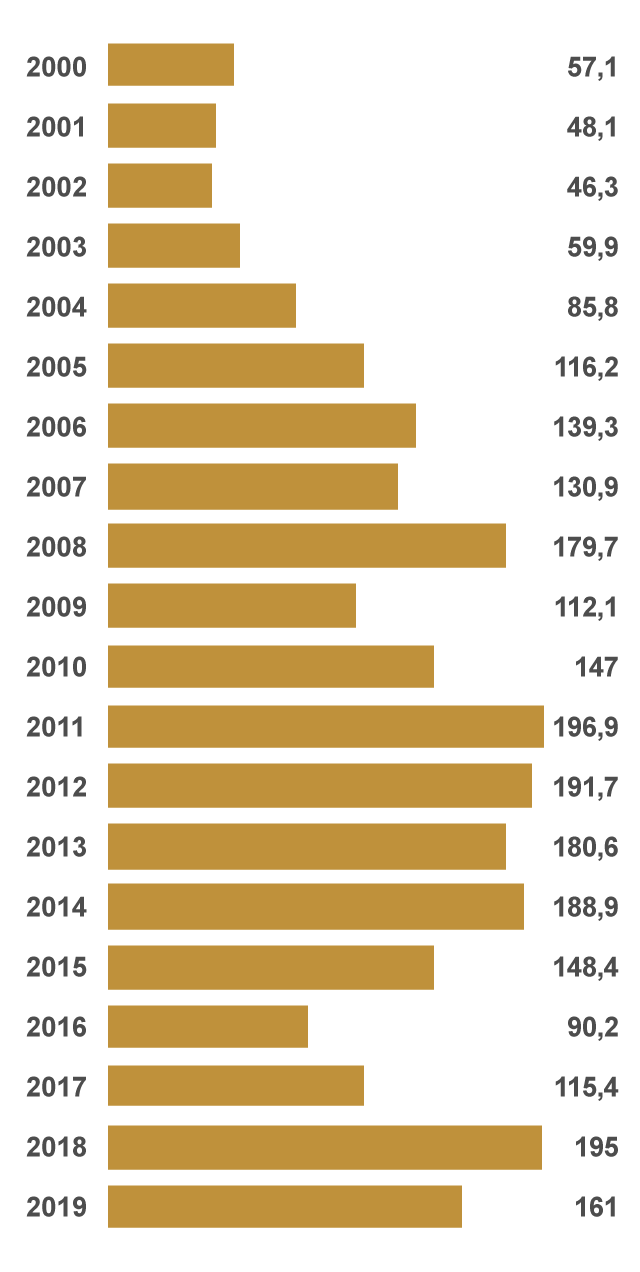

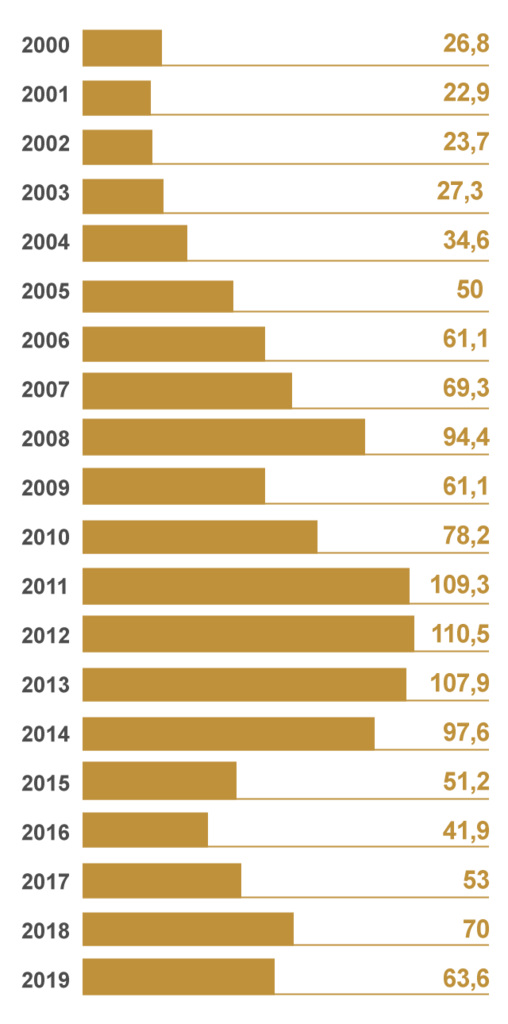

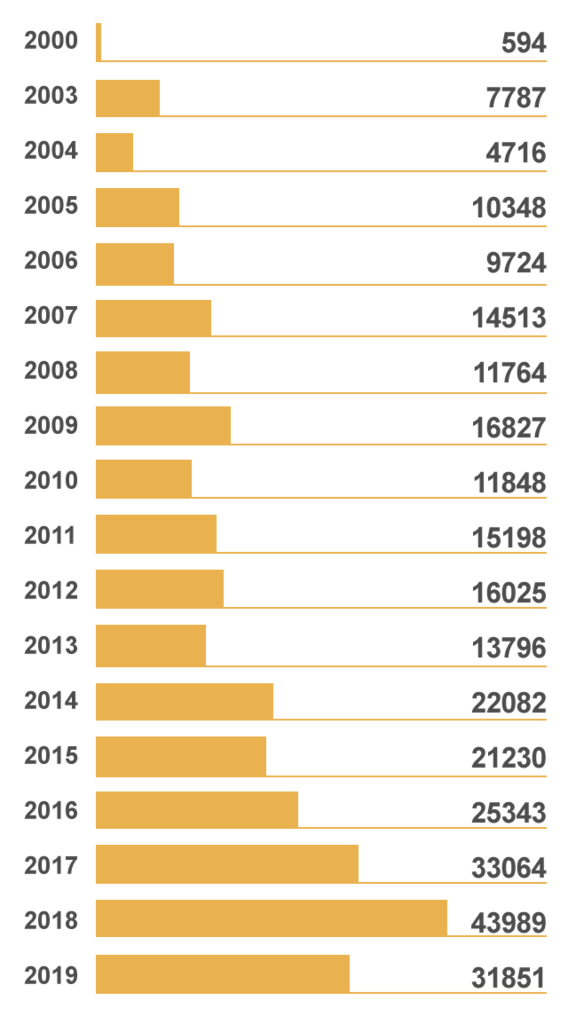

09 августа 2019, 00:45 / Мнения / Аналитика Главный экономист ЕБРР о достижениях и проблемах путинской экономики Автор, профессор экономики Sciences Po, Париж, президент Общества институциональной и организационной экономики (SIOE) в 2016-2017 гг. Максим Стулов / Ведомости В августе 2019 г. исполняется 20 лет первому назначению Владимира Путина на должность премьер-министра. За эти 20 лет он попеременно занимал должности премьер-министра и президента и, безусловно, играл ключевую роль в российской экономической политике. Каковы его достижения в этой области? С точки зрения экономической политики эти 20 лет естественным образом разделяются на несколько периодов: «реформаторский» первый срок (1999–2003 гг.); «государственнический» второй (2004 г. – первая половина 2008 г.); глобальный экономический кризис и восстановление (вторая половина 2008 г. – 2013 г.); война на Украине, изоляция от глобальной экономики и стагнация (2014–2019 гг.). Во время первого срока была разработана и начала реализовываться так называемая программа Грефа («Программа социально-экономического развития Российской Федерации на период 2000–2010 гг.», принятая правительством в 2000 г.). Были проведены налоговая и прогрессивная пенсионная реформы, принят Земельный кодекс, резко снизились барьеры для открытия и ведения бизнеса, началась реформа госслужбы, были активизированы переговоры по вступлению России в ВТО. Это привело к резкому ускорению экономического роста, притоку иностранных инвестиций и укреплению рубля. Второй срок существенно отличался от первого – большинство реформ было остановлено (по оценкам самих авторов программы Грефа, она в конце концов была выполнена лишь на треть). Более того, началось огосударствление экономики. Существенные реформы продолжались только в макроэкономике и финансовой сфере. Был практически полностью выплачен госдолг, созданы стабфонд и система страхования вкладов – ключевой элемент конкурентной банковской системы, доверия вкладчиков не только к Сбербанку или другим госбанкам, но и к их частным конкурентам. Снижение инфляции и введение страхования вкладов создали новые возможности для развития финансового сектора, роста корпоративного и розничного кредитования. Макроэкономическая стабильность и присвоение инвестиционных рейтингов привели к резкому росту и иностранных инвестиций. Реформы, безусловно, принесли ощутимые результаты. Темпы роста ВВП как за время первого срока, так и за время второго (когда реформы первого срока продолжали приносить результаты) составили в среднем около 7% в год. За 10 лет (1999–2008 гг.) российский ВВП вырос на 94%, а в расчете на душу населения – ровно в 2 раза. Это самое выдающееся десятилетие в российской экономической истории – за исключением восстановления экономики после Гражданской войны в годы НЭПа (во время сталинской индустриализации темпы роста ВВП на душу населения составляли в среднем лишь 5% в год). Так как рост цен на нефть и приток иностранных инвестиций привели к существенному укреплению рубля, ВВП в долларовом выражении вырос еще больше – в 8,5 раза с 210 млрд в 1999 г. до 1,8 трлн в 2008 г. Конечно, кроме реформ, свой вклад в рост российского ВВП внесли и наличие недозанятой рабочей силы и незагруженных производственных мощностей, и резкий рост мировых цен на нефть. По разным оценкам, почти восьмикратное повышение цен на нефть с 1998 по 2008 г. (когда они выросли с $13 до $97 за баррель в среднегодовом выражении!) объясняет от трети до половины российских темпов роста в первом путинском десятилетии. Очевидно, что эта модель роста была исчерпана уже к 2008 г. В это время начался рост добычи сланцевого газа (и было понятно, что и сланцевая нефть не за горами). Предприятия уже жаловались на нехватку рабочих рук. Незагруженными остались только морально устаревшие мощности. Поэтому необходимо было не замедление, а ускорение реформ. В 2008 г. правительство разработало и приняло реформаторскую «Концепцию долгосрочного социально-экономического развития на период до 2020 г.» – с приоритетами интеграции России в глобальную экономику, инвестиций в человеческий капитал и инновационного развития. Выступая на заседании Госсовета в 2008 г., Путин так охарактеризовал риск отказа от реформ: «Следуя этому [инерционному] сценарию, мы не добьемся необходимого прогресса в повышении качества жизни российских граждан. Более того, не сможем обеспечить ни безопасность страны, ни ее нормальное развитие. Подвергнем угрозе само ее существование, говорю это без всякого преувеличения». Впрочем, во время глобального кризиса никаких реформ проведено не было. Но сразу после кризиса дискуссия об исчерпанности докризисной модели роста возобновилась. В январе 2010 г. мы с Олегом Цывинским написали для «Ведомостей» колонку «Сценарий 70-80», предупреждая о наступлении застоя и потерянного десятилетия роста. Мы предполагали, что восстановление цен на нефть до $70–80 за баррель приведет к созданию политико-экономической модели 1970–1980 гг. (более подробное изложение этого сценария – в первой главе книги «Россия после кризиса», изданной в 2010 г. в Америке и в 2011 г. в России). Так и оказалось: за 10 посткризисных лет (2010–2019 гг.) среднегодовой темп роста составил менее 2% в год. Власти продолжали обсуждать и обещать реформы. Концепция долгосрочного развития была забыта, но в январе 2011 г. Путин поручил Высшей школе экономики и Академии народного хозяйства создать новую «Стратегию 2020». В результате привлечения широкого круга экспертов (была создана 21 рабочая группа) была вновь разработана полномасштабная программа реформ. «Стратегия 2020» ставила своей главной целью именно создание «новой модели экономического роста», также предполагая снятие барьеров для бизнеса и инвестиции в человеческий капитал. Еще одна программа развития России была написана в 2012 г. – теперь это была уже программа кандидата в президенты Путина. Экономическая часть программы была изложена в статье, опубликованной в «Ведомостях» 30 января 2012 г. Статья так и называлась: «Нам нужна новая экономика». 7 мая 2012 г. Путин подписал 12 так называемых майских указов, включая указ о долгосрочной государственной экономполитике. Он предусматривал радикальное улучшение инвестклимата и резкое сокращение госприсутствия в экономике и предсказывал, что это приведет к росту производительности труда в 1,5 раза за семь лет (т. е. на 6% в год) и росту инвестиций до 27% ВВП. Обещанные реформы не были реализованы. Неудивительно, что не удалось добиться и предполагаемых экономических результатов. После быстрого посткризисного восстановления в 2010–2011 гг. темпы роста начали быстро снижаться. Уже в 2013 г. ВВП вырос лишь на 1,8%. Последующие снижение цен на нефть, война и изоляция от глобальной экономики похоронили надежды и на реформы, и на ускорение экономического роста. Вместо 6% в год среднегодовые темпы роста ВВП в 2012–2018 гг. составили 1%. В долларовом выражении российский ВВП остался на уровне 2008 г. и теперь составляет не 3% мирового (как всего 10 лет назад), а лишь 2%. Инвестиции не выросли до 27% ВВП, а так и остались на уровне 20–22%. Иностранные инвестиции сократились на порядок, а отток капитала ускорился. Всего за период 2014–2018 гг. он составил $320 млрд, или около 4% ВВП в год. Российские власти, безусловно, заметили и печальные экономические результаты последних лет, и неверие инвесторов в перспективы реформ и вновь задумались о «новой модели роста». Вместо очередной итерации создания либеральных программ, новый майский указ Путина, подписанный 2018 г., теперь делает ставку на государственные, а не на частные или иностранные инвестиции. Так называемые нацпроекты обойдутся российским налогоплательщикам и пенсионерам во многие триллионы рублей. Предполагается, что именно это поможет российской экономике начать расти темпами быстрее мировой. Впрочем, пока в это не верят ни рынки, ни эксперты. Российские активы продолжают торговаться с существенным дисконтом, а по прогнозу МВФ, средний темп роста российского ВВП в 2018–2023 гг. составит 1,4% в год. В долларовом выражении российский ВВП в 2023 г. останется на том же уровне 2008 г. (1,8 трлн), так что доля России в мировой экономике сократится до 1,7%. То, что эксперты и инвесторы не верят в эффективность масштабных госинвестиций в стране со сверхвысоким уровнем коррупции, неудивительно. Решение российских проблем лежит в прямо противоположном направлении – в реализации много раз обещанных, но пока так и не проведенных реформ: защита прав собственности, верховенства закона и конкуренции, сокращение госприсутствия и борьба с коррупцией, реинтеграция России в мировую экономику, инвестиции в человеческий капитал. Автор — главный экономист ЕБРР https://www.vedomosti.ru/opinion/art...-20-let-putina Последний раз редактировалось Chugunka; 13.05.2025 в 09:01. |

|

#4

|

||||

|

||||

|

https://www.youtube.com/watch?v=TThycNYpEDI 20 лет при Путине / Валерий Соловей и Дмитрий Орешкин // Дилетант |

|

#5

|

||||

|

||||

|

https://www.kommersant.ru/doc/4337061

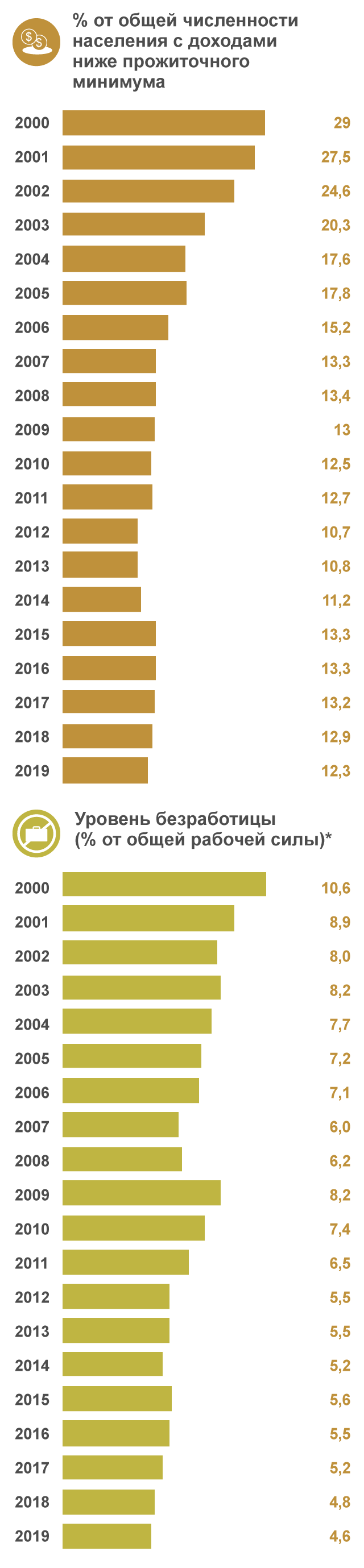

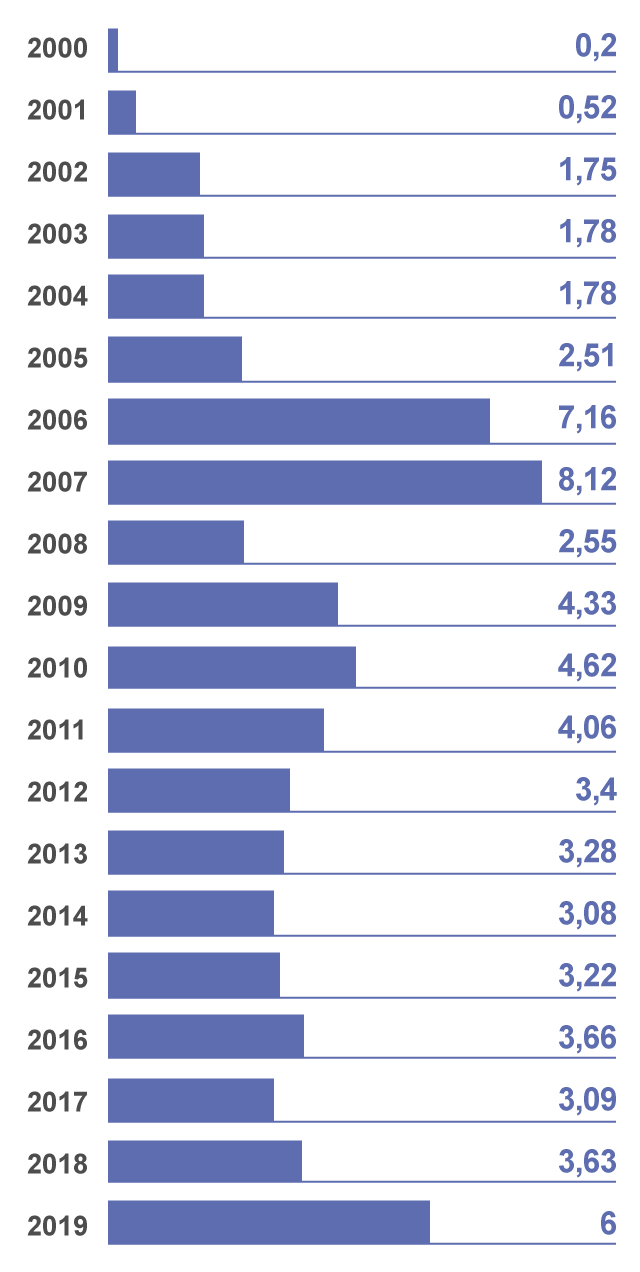

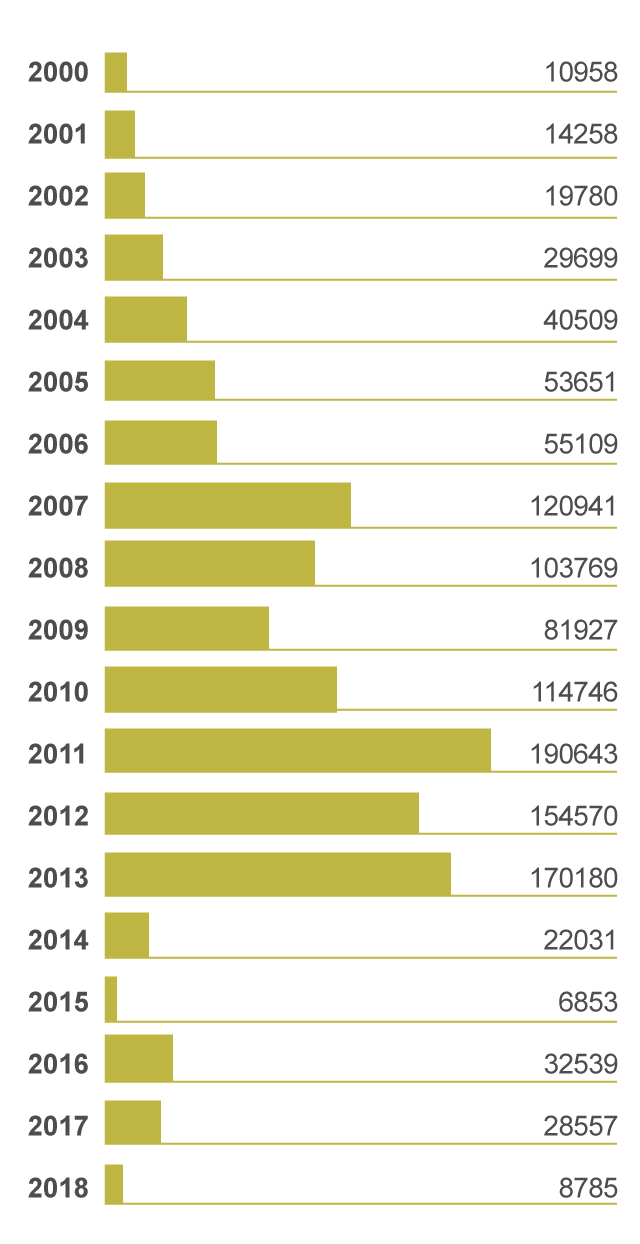

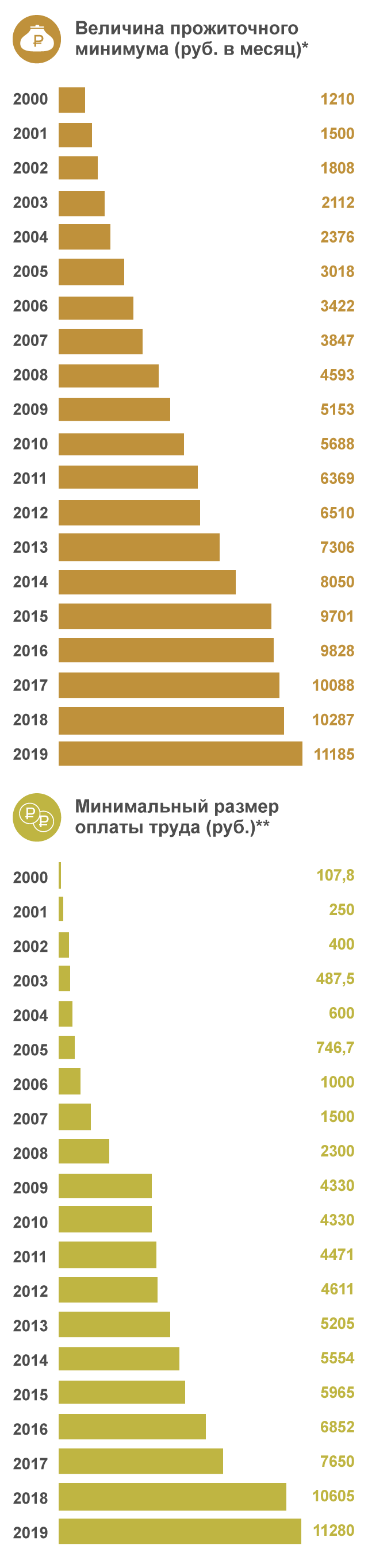

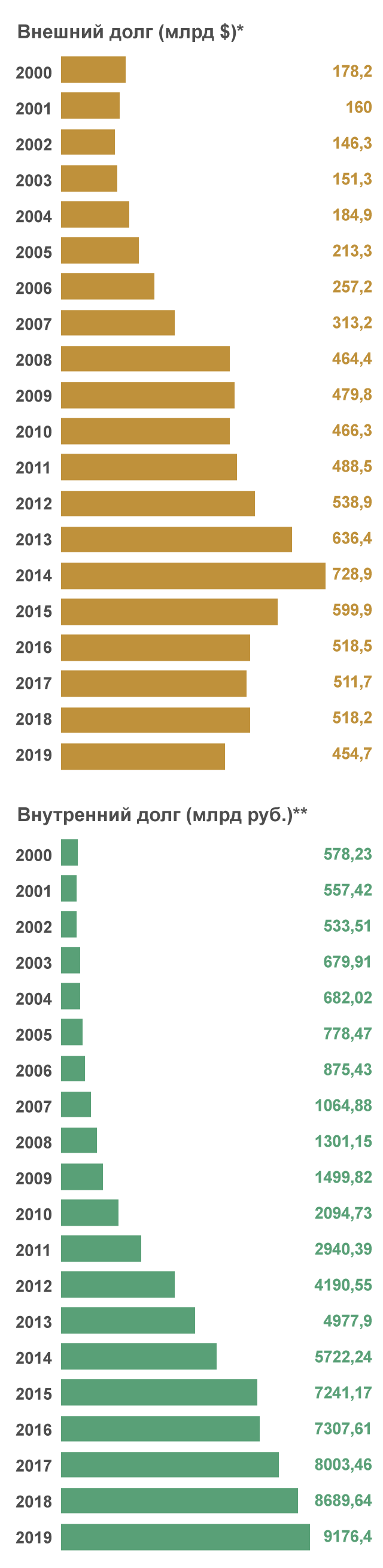

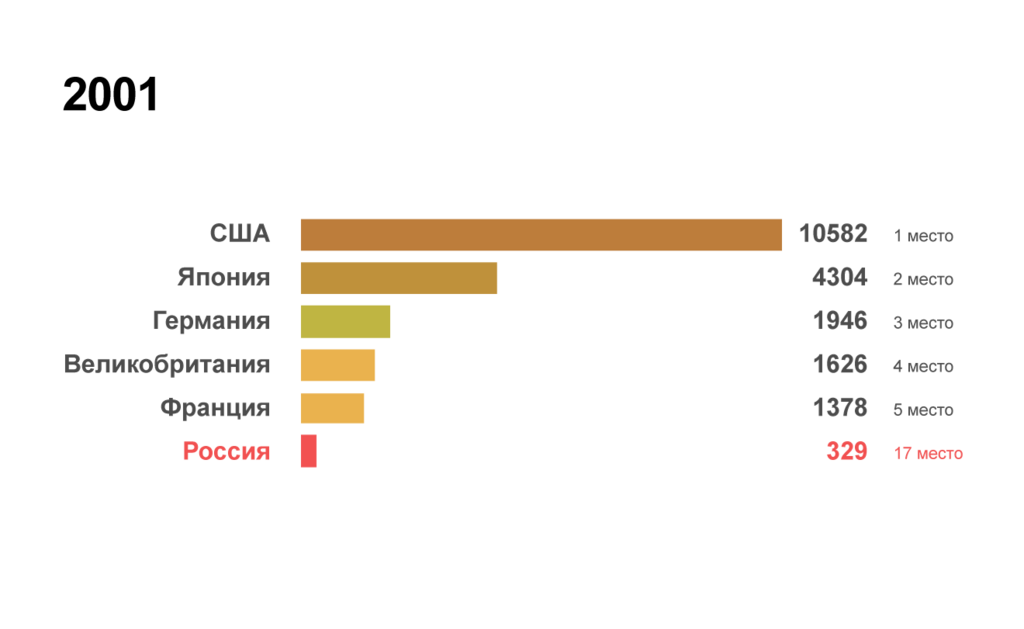

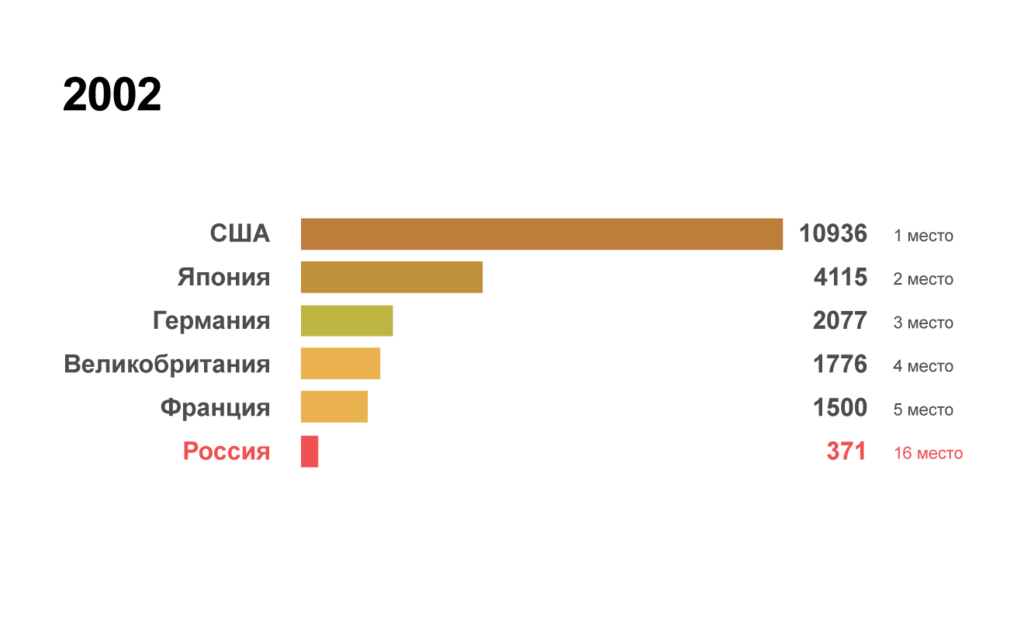

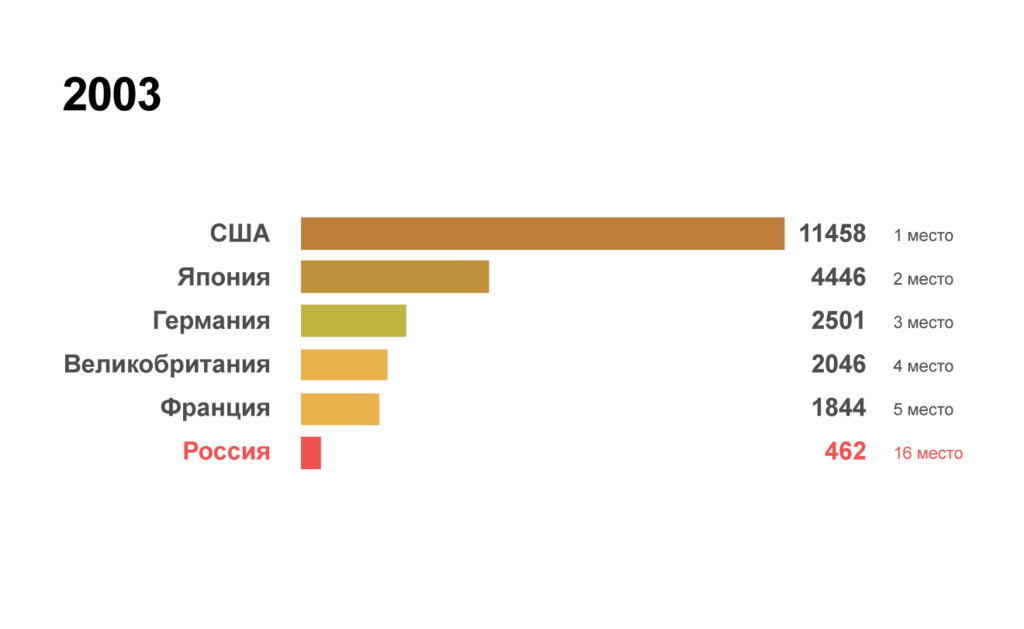

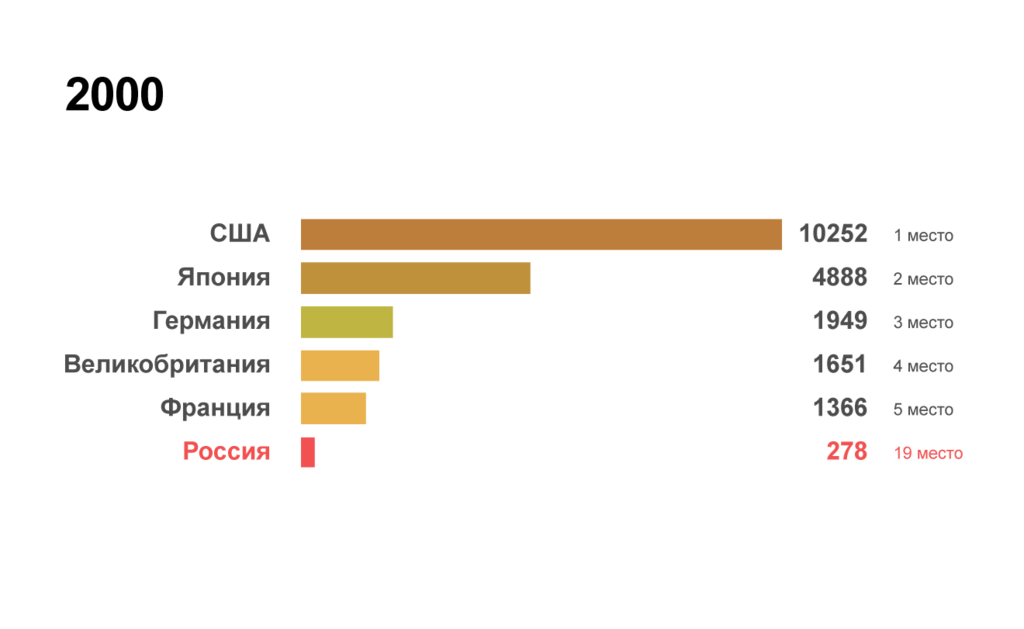

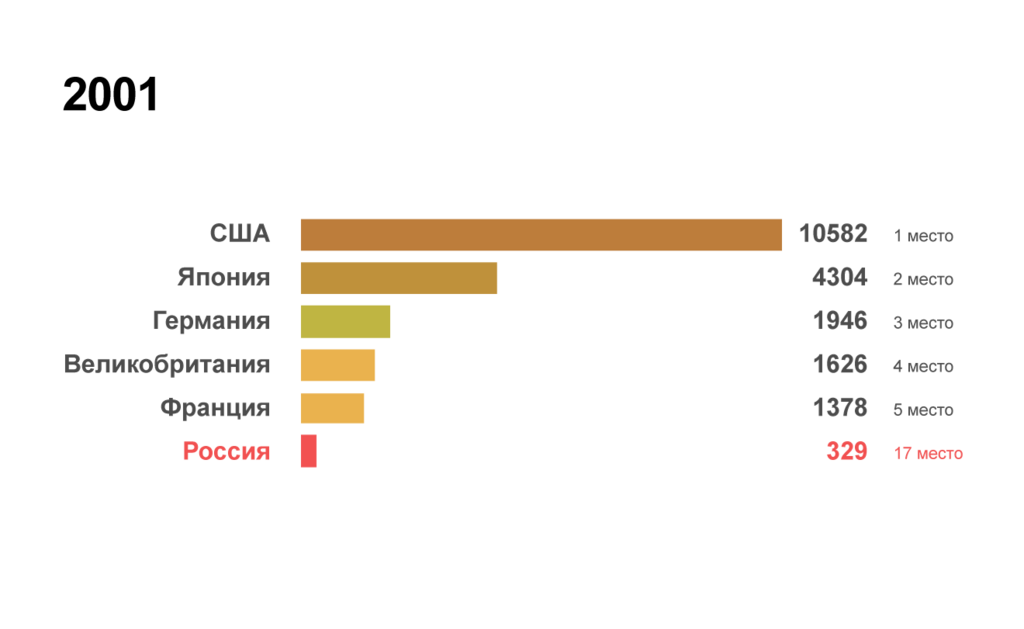

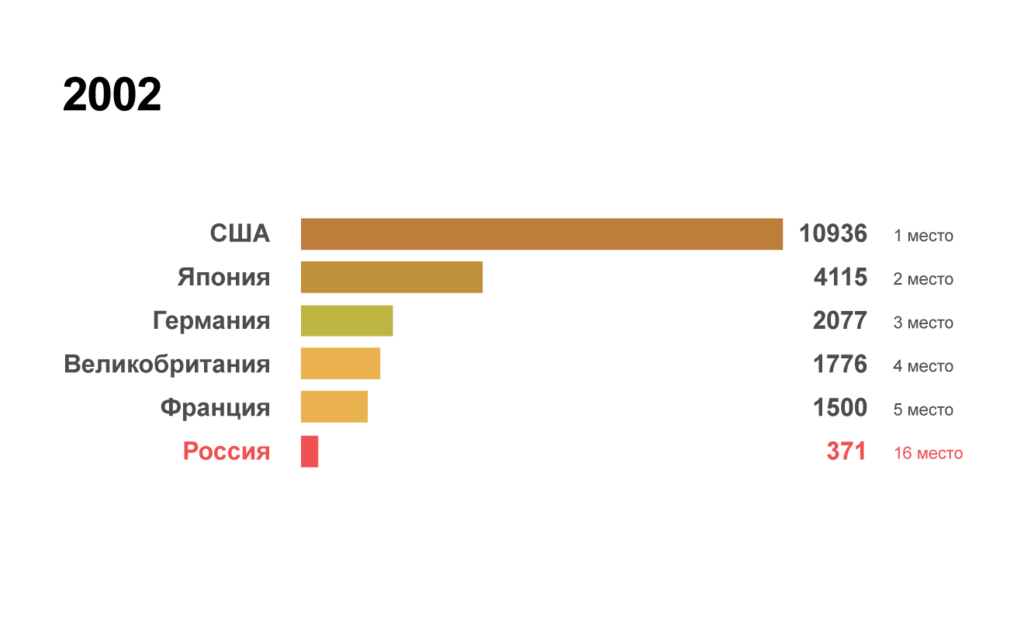

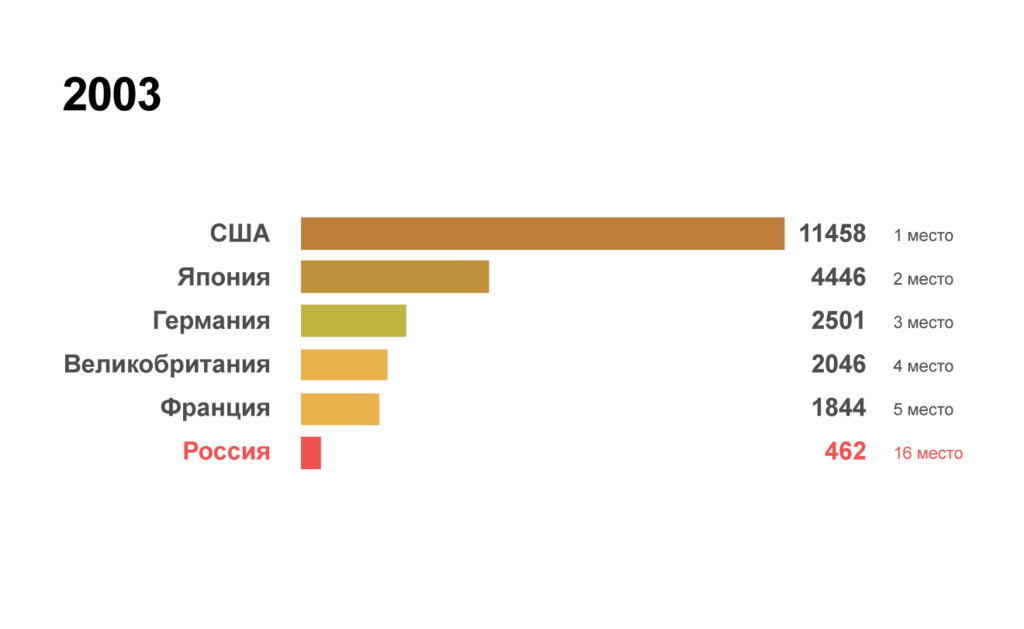

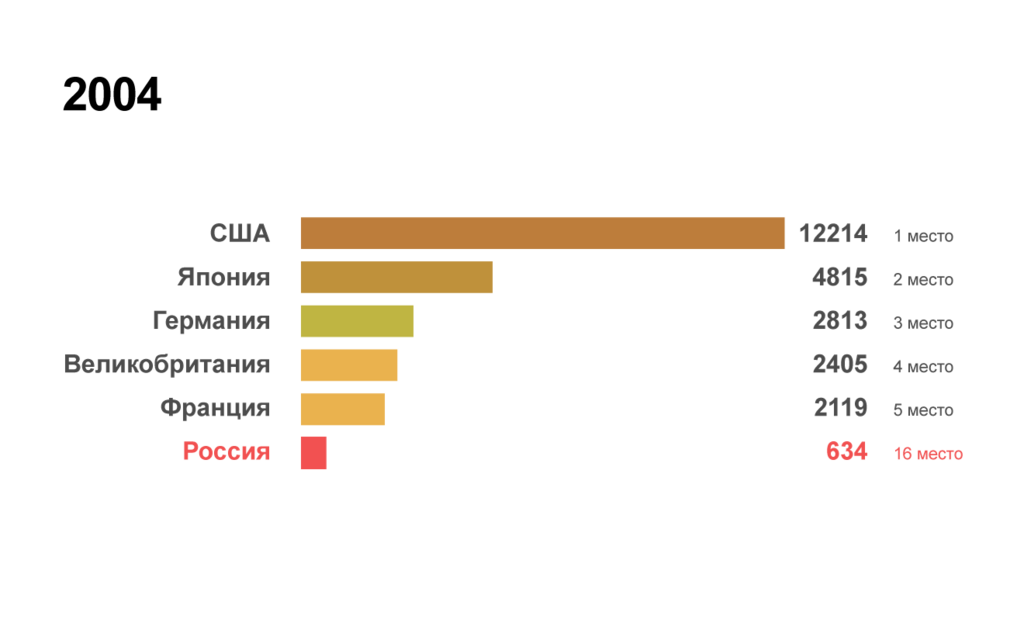

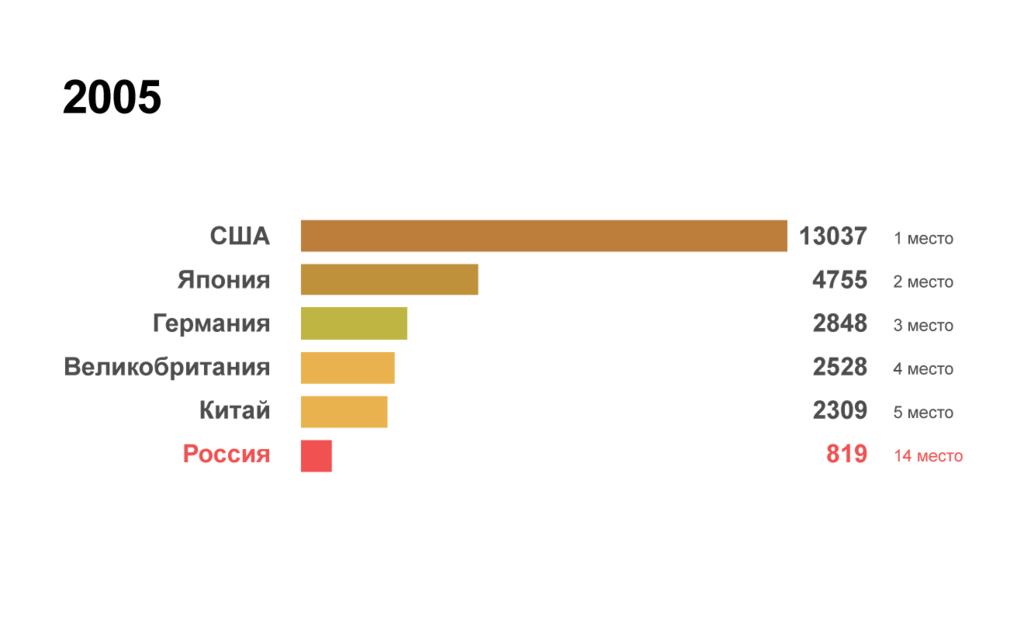

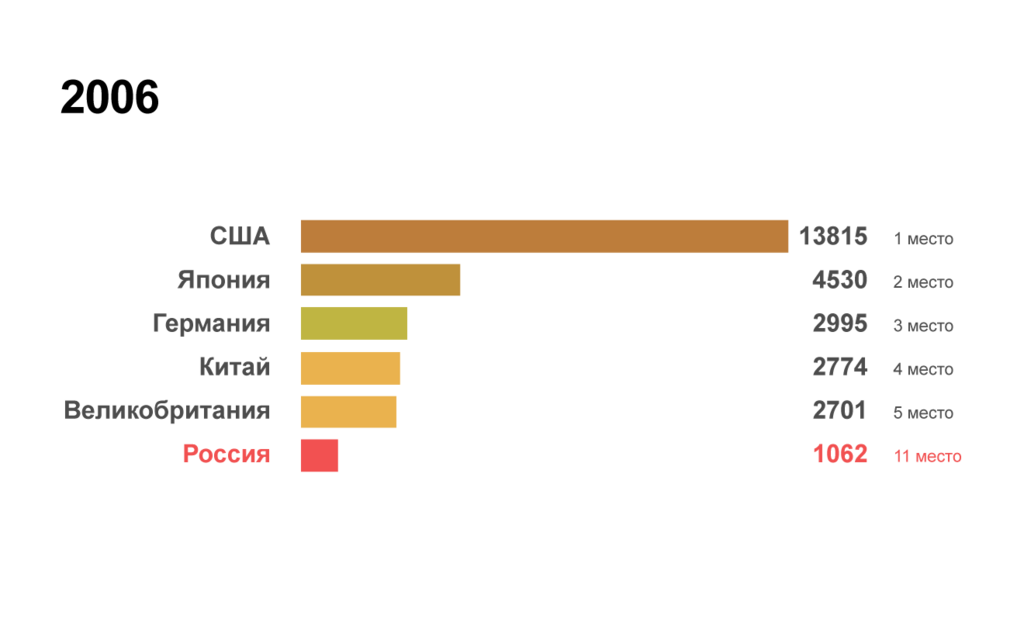

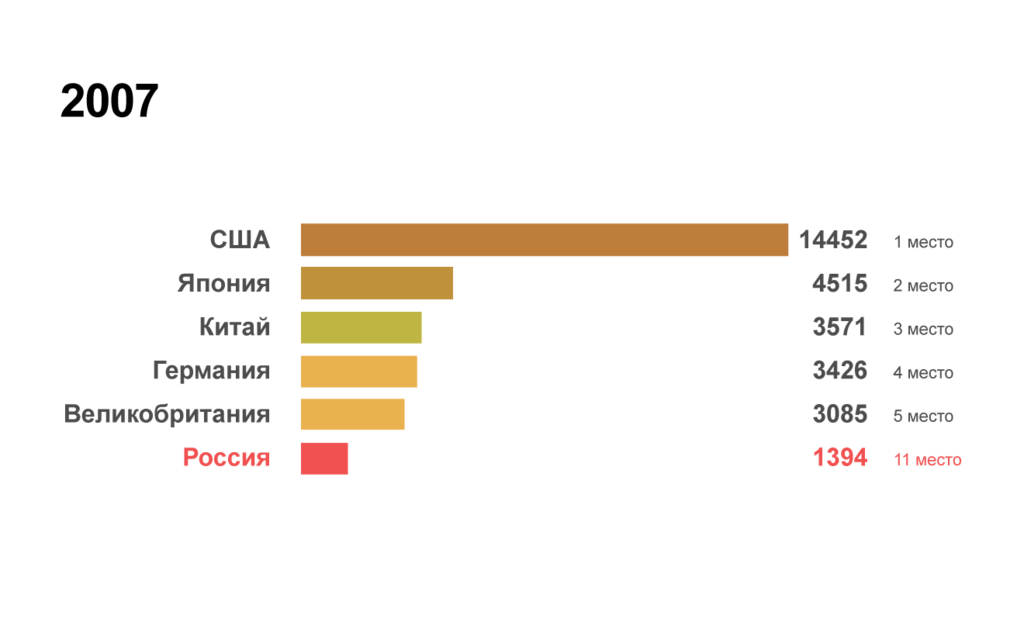

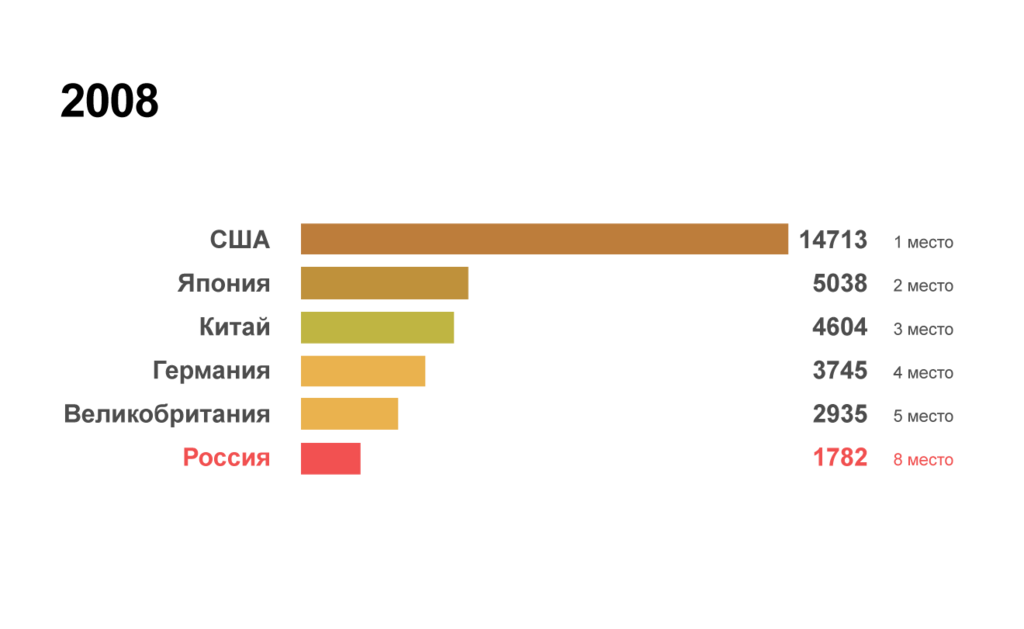

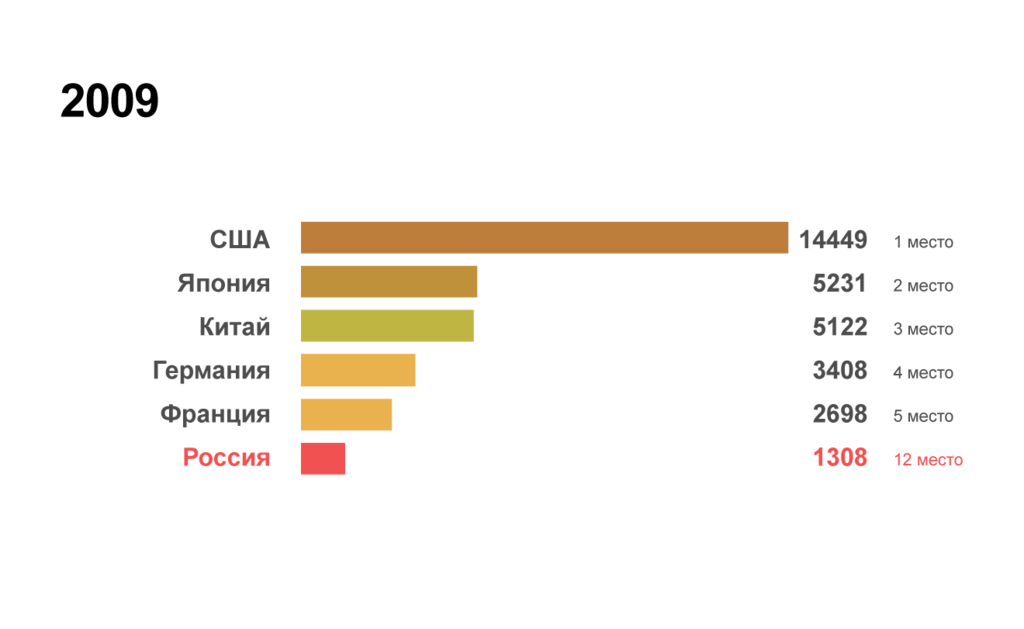

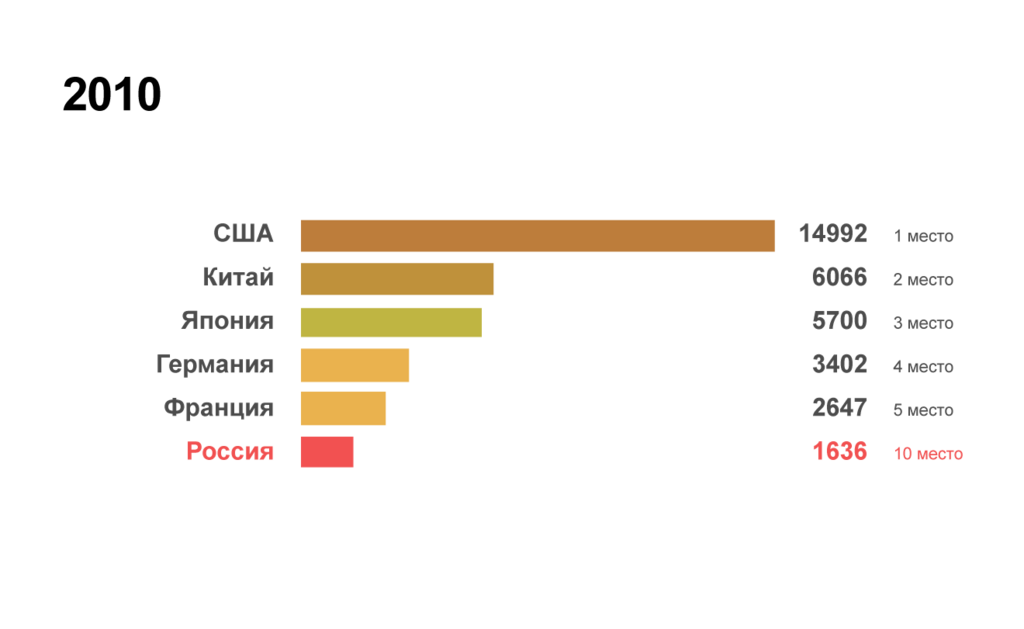

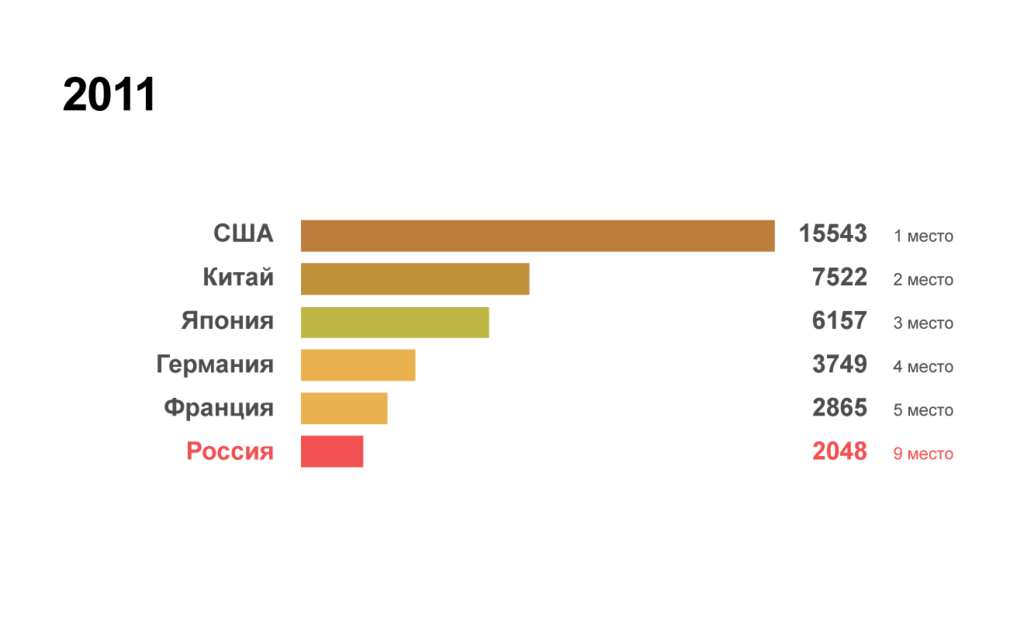

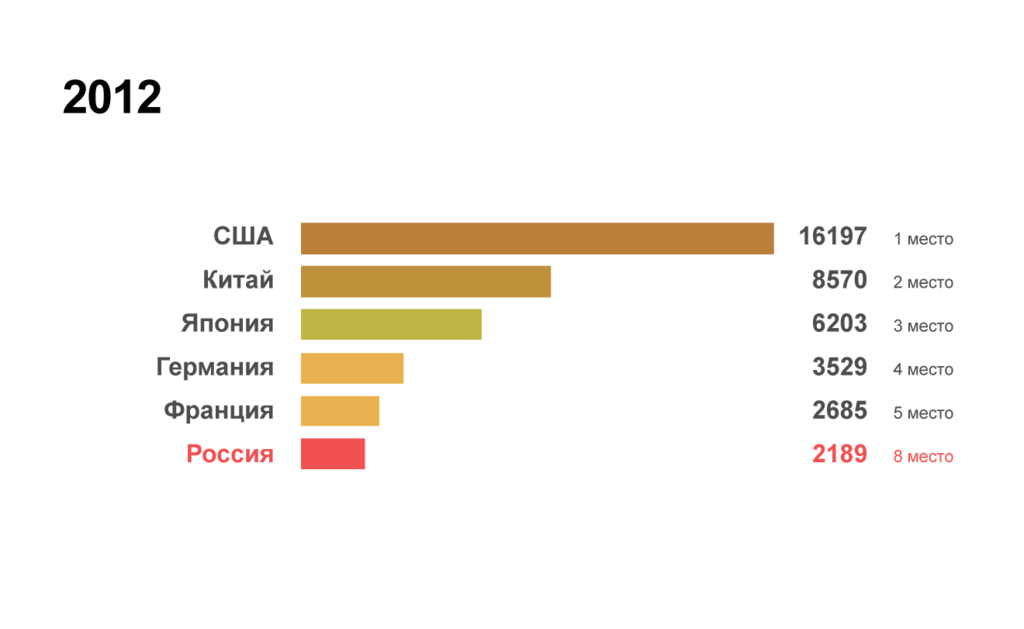

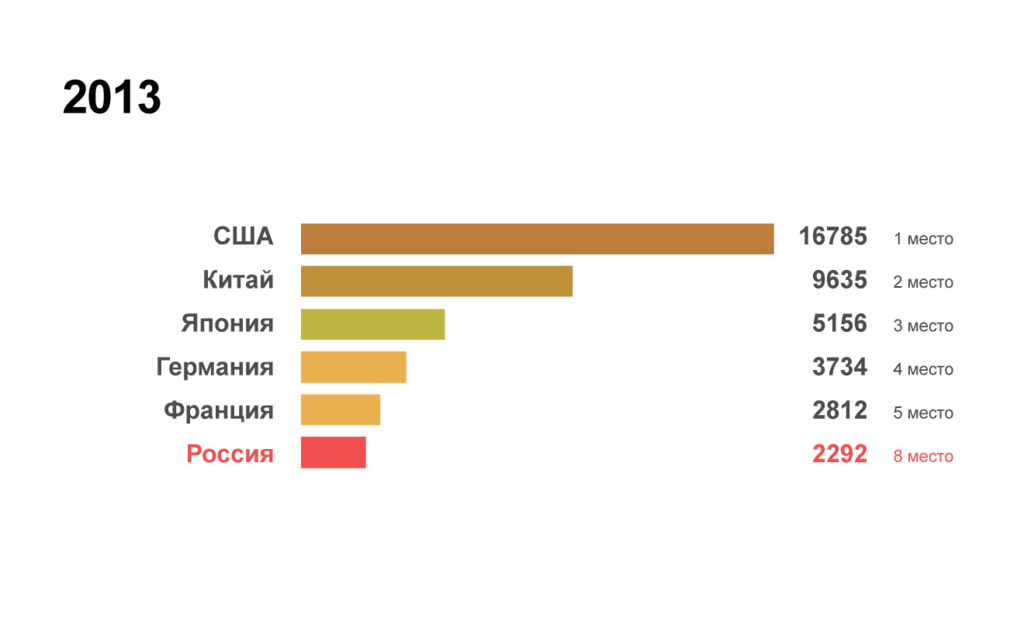

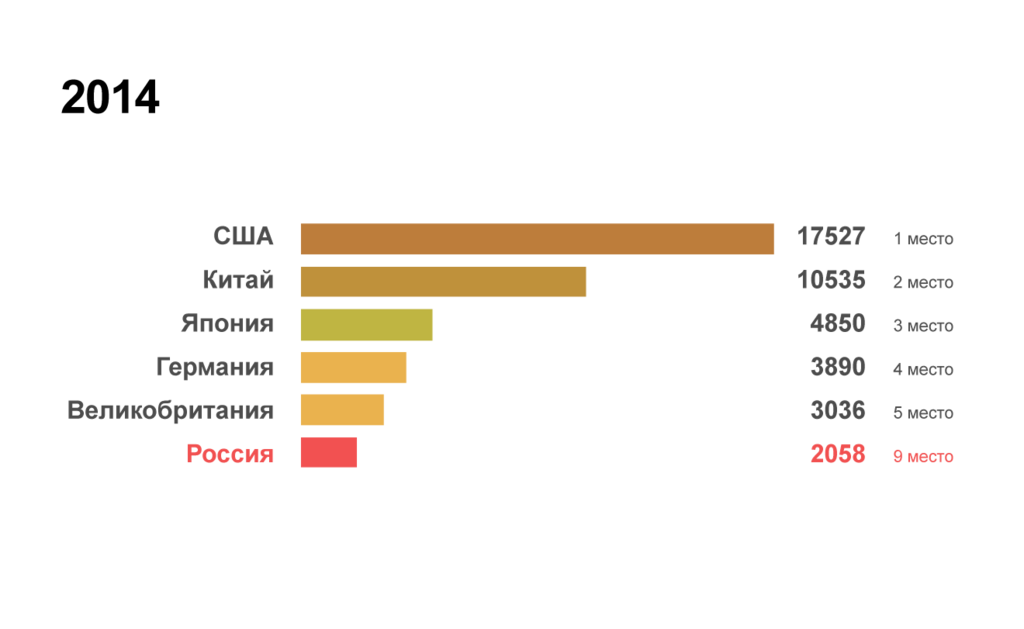

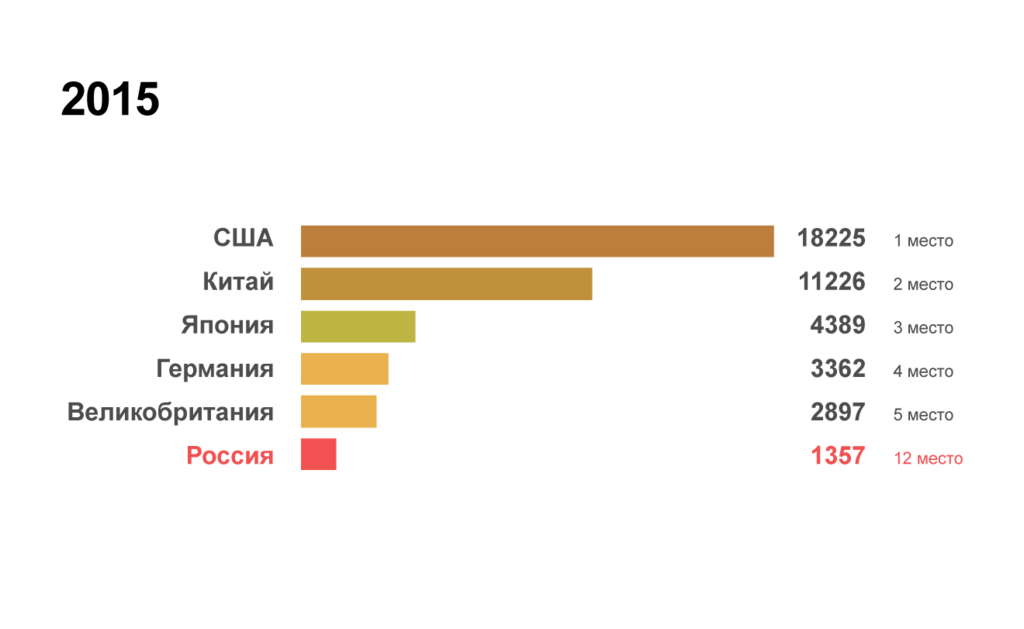

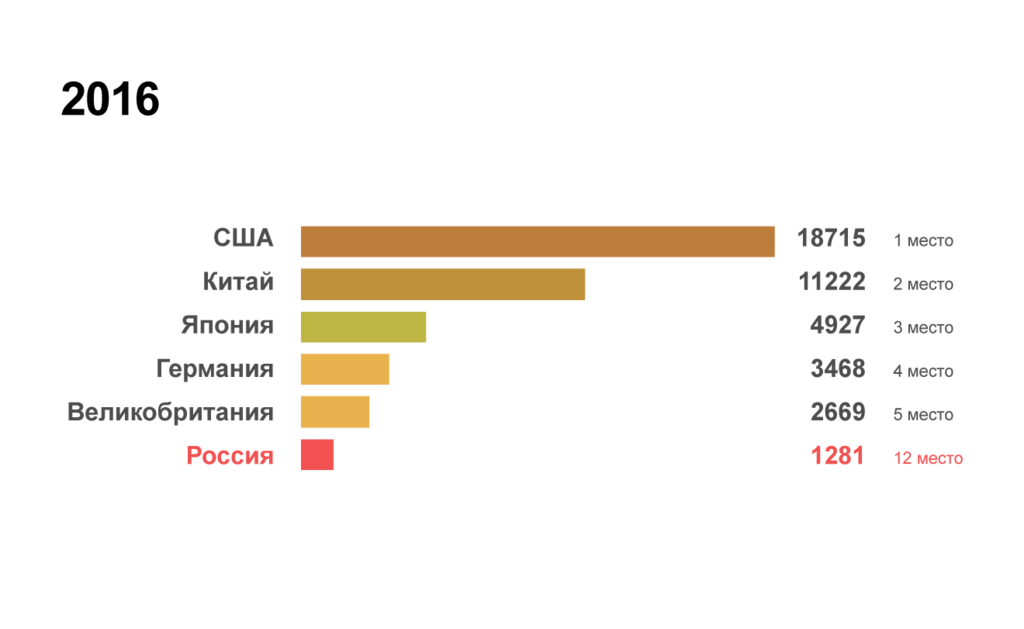

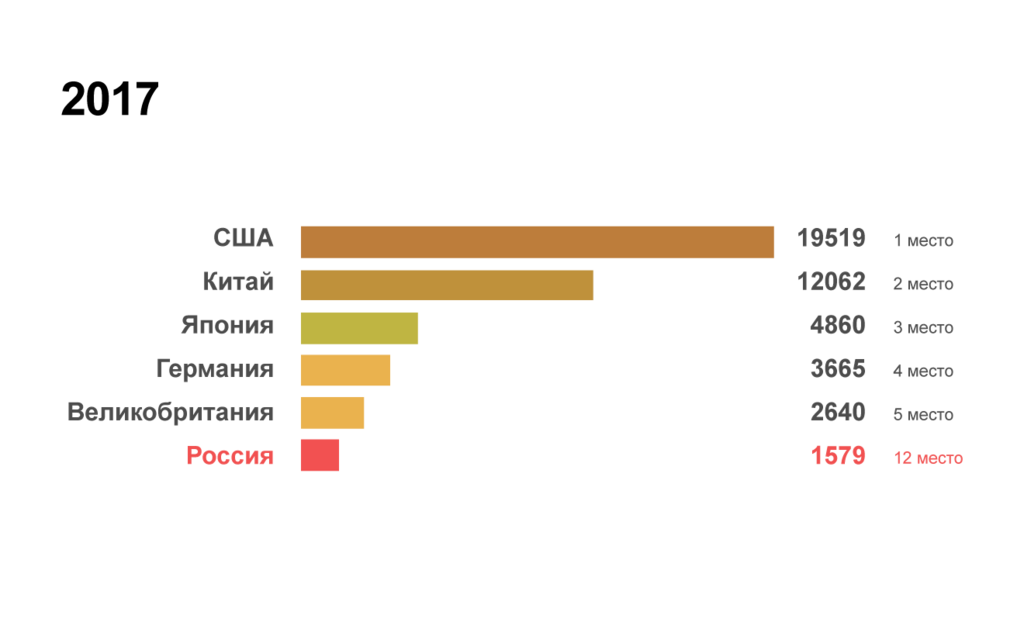

Экономическая история времен Владимира Путина Со времен половцев и печенегов экономическая повестка была головной болью любого политического руководства России. Терзали его и инфляция, и опустошающий отток капитала, и даже структурный профицит ликвидности. По итогам 20 лет управления Россией Владимиром Путиным “Ъ” провел инвентаризацию экономических проблем, как успешно решенных под руководством главы государства, так и сохранившихся к 2020 году. А также проблем, которые вообще не надо было рассматривать, но решения которых избежать не удалось. ВВП (по ППС) на душу населения 29 642 $ Инфляция 3% Средний курс валют на декабрь $ — 61,91 руб. € — 69,34 руб. Международный резерв на декабрь 542 029 млн $ Монетарное золото на декабрь 105 896 млн $ Уровень бедности 12,3% 2000 ГОД. ПЯТИЛЕТКА ЗА ДВАДЦАТЬ ЛЕТ Экономическая программа сначала исполняющего обязанности, а затем президента Владимира Путина тогда крайне волновала большинство аналитиков. Как таковой экономической предвыборной программы не было, в Обращении к избирателям тема экономики практически игнорировалась (кроме борьбы с бедностью). В течение всего 2000 года и в начале 2001-го толки о том, что будет «программой Путина», не прекращались. Владимир Путин с Борисом Ельциным Фото: Юрий Абрамочкин, Объединение «Манеж» Велась, в частности, дискуссия о том, предпочтет ли новый президент либеральную «программу Германа Грефа» из Центра стратегических разработок или «программу Виктора Ишаева» — протекционистскую разработку группы экономистов РАН. Формально выбор сделан не был. Правительство Михаила Касьянова, в которое вошли Герман Греф (в статусе министра) и Алексей Кудрин (вице-премьер и министр финансов), реализовывали скорее первый вариант, плюс наработки помощника президента Андрея Илларионова. 2000 Реконструировать фактическую экономическую программу Путина 2000–2001 годов можно по принятым тогда принципиальным решениям правительства и президента. В налоговой сфере это снижение уровня номинального налогообложения с 60–65% ВВП до 40–45%, погашение внешнего долга (в том числе Парижскому клубу), присоединение к Всемирной торговой организации, бездефицитный бюджет, снижение ставки рефинансирования Банка России и борьба с инфляцией, создание механизма сохранения доходов федерального бюджета для сглаживания колебаний цены нефти (стабилизационный фонд). Кроме того, правительство тогда было лояльно идее постепенного укрепления рубля (с 25 руб./$ в 2000 году до порядка 10 руб./$, в реальности максимума в 23 руб/$ курс рубля достиг в 2008-м ) и отказа от контроля за движением капитала (одним из первых важных действий в 2000 году было сокращение нормы продажи валютной выручки с 75% до 50%, ЦБ настаивал на 100%). Решения для промышленной сферы — консолидация госсектора, активное привлечение прямых иноинвестиций, реформа энергосистемы, приватизация железных дорог и части нефтяных активов, укрепление бизнеса «Газпрома» и строительства трубопроводной системы в обход Украины. Конечной целью программы был выход на темпы экономического роста выше 4% ВВП ради увеличения реальных располагаемых доходов населения, сокращения числа бедных и создания среднего класса. Уровень бедности  *за 2019 год — оценка МВФ. Источники: Росстат, МВФ (уровень безработицы). Самой длинной из заявленных в этом негласном и в основном либеральном плане была реформа РАО «ЕЭС России» — десять лет. Практически все прочее обычно укладывалось в четыре-пять лет. Почти все тогда заявленное так или иначе выполнялось и реализовывалось, но в три-четыре раза медленнее, чем предполагалось. Это фактически главный паттерн в «программе Путина» — нельзя сказать, что какие-либо исходные планы отменялись (исключение — приватизация РЖД). Но непрогнозируемо медленная их реализация к моменту достижения какого-либо эффекта уже позволяла забыть, что это не естественный ход вещей, не медленный прогресс, а выполнение программы президента. Он не отступился от программы. Он последовательно и неуклонно выполнял ее вместе со всей экономикой со скоростью, на которую в момент планирования никто точно не рассчитывал. 2001 ГОД. ПЛЮС ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА Консолидация госсектора была одной из объявленных, хотя и не главных целей неофициальной экономической программы Владимира Путина. Тогда главной составляющей госсектора в экономике считались электроэнергетика и газовая промышленность. Нефтяная отрасль и металлургия выглядели надежным оплотом частной собственности. В банковском секторе Сбербанк, Внешторгбанк и ВЭБ (особенно последний, возглавляемый тогда Андреем Костиным) рассматривались скорее как проблема государства, чем как его актив. Нельзя сказать, что «план Путина» исходно заключался в быстрой консолидации промышленных и финансовых активов в госсекторе. Во всяком случае, даже в «Газпроме» (тогда и долгие годы спустя официально считавшемся госкомпанией номер один), «ельцинский» глава концерна Рэм Вяхирев был заменен на мало кому известного экс-замминистра энергетики Алексея Миллера лишь летом 2001-го.  Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Масштабы амбиций государства в «Газпроме» (которые затем довольно часто приписывались первому замруководителя администрации президента Дмитрию Медведеву) стали понятны в 2002–2003 годах. 2001 Тогда проект консолидации нефтегазовых активов «Газпрома» предполагал поглощение им государственной «Роснефти», а затем и активов опального ЮКОСа. При этом структуры «Газпрома» имели амбиции и в энергетике, и в угольной отрасли. Вдобавок были успешно пресечены, в том числе арестом главы СИБУРа Якова Голдовского, попытки менеджмента вывести в отдельную структуру и частично приватизировать эту крупнейшую нефтегазохимическую компанию страны.  Капитализация акций «Газпрома» (трлн руб.) Источник: данные компании. Ровно так, как предполагалось, дела не пошли. «Роснефть» осталась отдельной госструктурой и де-факто политическим конкурентом «Газпрома». Угольная сфера осталась частной. В энергетике Анатолий Чубайс (глава РАО ЕЭС России еще со времен Бориса Ельцина) и его реформы были вполне надежным ограничителем создания «государственного супермонополиста». В течение всех двух десятилетий президентства (с перерывом на премьерство) Владимира Путина процесс консолидации госсектора в экономике происходил в разных отраслях и постоянно менял формы. Во втором десятилетии, например, более значимыми были процессы консолидации корпоративного кредита в госбанках, тогда как в первом — в индустрии. Сначала процесс выглядел в большей степени силовым, затем частные инициативы предпринимателей в сфере государственно-частного партнерства были более важны. Парадоксально, но ни в какой момент времени государство не отказывалось от идеи приватизации консолидированных госактивов. Причем не столько в целях получения допдоходов бюджета, сколько руководствуясь (и видимо, всегда совершенно искренне) чисто либеральной идеей большей эффективности акционерного капитализма перед государственным. Но приватизации обычно всегда что-то объективно мешало — крупные и мелкие кризисы, желание выстроить перед продажей госактива лучшее госуправление, внешнеполитические конфликты и санкции, новые планы. Формально от приватизации никто не отказывается и в 2020 году. На уровне идеологии спор по-прежнему идет между сохранением в руках государства в важных активах 51% голосов и достаточностью контроля блокпакета (25% плюс один голос). Что изменилось за 20 лет в этой части — резко сократилось число «романтиков», полагающих, что блокпакета государству для безопасности вполне достаточно. Подумать только, еще за год до 2001-го пересмотр итогов приватизации считался неизбежностью. Как выяснилось, можно идти и другим путем. 2002 ГОД. ПРЕСТОЛОВЕРЧЕНИЕ Задуманная сразу после прихода Владимира Путина административная реформа была призвана разграничить полномочия органов власти, сформировав из них трехуровневую структуру. По ней правительство определяет принципы госполитики в той или иной отрасли, министерство обеспечивает их реализацию нормативно (готовя необходимые изменения в виде проектов законов и постановлений правительства), а службы и агентства занимаются контролем соблюдения законодательства. Теоретические основы этой несложной схемы обсуждались группой под руководством замруководителя администрации президента Дмитрия Козака с 2000 по 2002 год. А их практическая реализация, сопровождавшаяся неоднократными разворотами, остановками, созданием и упразднением министерств, агентств и служб, на первом этапе была не столько завершена, сколько прервана кризисом 2008 года и последовавшим за ним переводом экономики в режим ручного управления. В целом реформа не закончилась до сих пор.  Заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Причины этого помимо объективных пороков самой первоначальной конструкции — в крайне медленном и сложном обсуждении изменений структуры, казалось бы, уже консолидированного федерального правительства. Так, последняя на данный момент смена кабинета министров сопровождалась, например, передачей от Минэкономики Минфину агентства по управлению госимуществом, хотя первые разговоры о том, что это может произойти, появились еще летом 2018 года. Причем примерно с той же аргументацией, на основании которой это решение было в итоге одобрено. 2002 Многие цели административной реформы тем не менее достигнуты: Кремлю в целом удалось консолидировать федеральную исполнительную власть. Свидетельством этого может служить масштабная и в целом успешная цифровизация работы госаппарата (хотя и не без оговорок — многие чиновники предпочитают сторонние сервисы системе официального документооборота Белого дома), успешное развертывание системы госуслуг и электронного бюджета. Эти успехи ускорили реализацию и новых, не предусмотренных первоначальной конструкцией принципов госуправления. Так, на внедрение в правительстве России проектного подхода фактически было затрачено лишь два года. По ряду направлений «выращивание» вертикалей власти наткнулось, однако, на объективно существующие препятствия. В частности, разграничение полномочий федерального центра и региональных властей потребовало, помимо политических переговоров с администрацией президента, и масштабной правки бюджетного законодательства. Продление же вертикали на муниципальный уровень, притом что де-факто именно он является конечной целью и бюджетных трансфертов, и реализуемых за их счет проектов, осложняется подписанием Россией международной Хартии местного самоуправления. Она требует сохранения за местными властями содержательной автономии. Много позже — в 2018–2019 годах — сложность преодоления этого барьера вылилась в информационную войну между администрацией Московской области и властями Серпуховского района. Другой иллюстрацией того, что проблема не решена, стало противостояние вокруг мусорного полигона в Шиесе Архангельской области. Там вместо муниципальных властей в конфликте с федеральным центром принимали участие гражданские активисты, но его сути это не меняло. 2003 ГОД. ПОШЛИ НА ДЕЛО О деле ЮКОСа как об одном из главных событий экономической жизни последних 20 лет написано множество книжных томов. На наш же взгляд, формальная канва происходившего до сих пор лучше всего описывает те события. 2003 В 2002 году явно из-за планов государства по консолидации на базе «Газпрома» нефтегазовых активов государства две входившие в топ-5 нефтяные компаний РФ — ЮКОС и «Сибнефть» — договорились о повторной попытке слияния. Первая в 1999 году провалилась: объединенная ЮКСИ просуществовала на бумаге пять месяцев. В конце того же года «Роснефть» (как предполагалось, будущее подразделение «Газпрома») начала приобретение компании «Северная нефть» — частной структуры, обошедшей на аукционе по крупному месторождению Вал Гамбурцева большинство частных претендентов. В феврале 2003 года глава ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил Владимиру Путину о возможности коррупционной канвы в сделке «Роснефти». Президент взял сторону госкомпании. В июле 2003 года был арестован совладелец ЮКОСа Платон Лебедев, открыта силовая кампания против НК, а в октябре арестовали и самого Ходорковского. Сделка ЮКОСа и «Сибнефти» распалась.  Бывший руководитель ЮКОСа Михаил Ходорковский Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ В дальнейшем основные обвинения в адрес ЮКОСа сводились к уходу компании от налогов. Это обвинение гласно и негласно было поддержано либеральной частью правительства. Менеджмент ЮКОСа был приговорен к длительным срокам лишения свободы, ключевой актив силовыми методами доведенного до фактического банкротства ЮКОСа — «Юганскнефтегаз» — достался «Роснефти». Это во многом позволило «Роснефти» обеспечить себе независимость и стать не подразделением «Газпрома», а отдельной от него госструктурой и важнейшим конкурентом в национальной экономике. Принято анализировать воздействие дела ЮКОСа на инвестиционный климат в России, на восприятие инвесторами прав собственности в российской юрисдикции и на характер отношений государства и бизнеса. Но незаслуженно обойденным кажется другой аспект этого дела — появление у российских правоохранительных и силовых структур экстраординарных амбиций и де-факто признаваемых легитимными президентской ветвью власти полномочий по постоянному вмешательству в экономическую сферу и в корпоративные отношения. В дальнейшем президентская ветвь безуспешно пыталась ограничить или взять под контроль свободу участия правоохранителей в корпоративных конфликтах, очень часто коррупционных. Но сам принцип — силовые структуры имеют право из ими же формулируемых соображений государственной безопасности быть фактической стороной экономической жизни — с 2003–2004 годов не подвергался сомнениям. Собственно, это в сухом остатке и сделало историю с ЮКОСом поворотным моментом в экономических процессах. До этого силовой контроль экономической жизни рассматривался как эксцесс и допускался исключительно в очень узких пределах. «Гражданская» часть правительства с этого момента достаточно последовательно настаивала на сокращении таких полномочий силовиков. Хотя успехи этого предприятия были не слишком велики. После 2012 года — по крайней мере на уровне идеологии — идеи расширения возможностей ФСБ, Генпрокуратуры, Следственного комитета, МВД блокировались. До открытых призывов вернуть в корпоративной сфере «органы» в рамки «до 2003 года» дело пока не дошло. Но сами по себе эти полномочия полностью обоснованными и необходимыми не признаются, несмотря на постоянные усилия «силовой» стороны. 2004 ГОД. УЖИН ОТДАЛИ ВРАГУ Почти никакие цифры или цитаты полностью и точно не в состоянии описать смысл того, что происходило в сфере привлечения инвестиций в 2004 году и в меньшей степени — в два последующих года. Внешне происходящее выглядело как достаточно стандартный диалог с иностранными инвесторами о вложениях в российскую экономику. После кризиса 1998 года прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в развивающиеся рынки были на подъеме. Россия должна была получить свою долю наряду с лидером, Китаем, и присоединяющимися к Евросоюзу экономиками стран Восточной Европы. Диалог этот шел на фоне непрерывных процессов вокруг ЮКОСа, но не только. В 2003 году, например, случился вполне себе грандиозный скандал, в ходе которого немецкий Siemens, один из ключевых технологических партнеров России, был не допущен до заранее согласованной покупки российского концерна «Силовые машины». 2004 Впрочем, хватило бы и одного ЮКОСа. Несмотря на то что в это время практически вся государственная машина России сплотилась вокруг тезиса «Ходорковский и компания виноваты только в злостной неуплате налогов» (уже зрел и альтернативный тезис «Ходорковский является врагом укрепляющейся российской государственности и агентом Запада»), вряд ли можно было найти хотя бы одного экономиста, не выразившего опасения по поводу российского инвестиционного климата. Прямые иностранные инвестиции (млн $)  *2014 год — без учета данных по Республике Крым и Севастополю. Источник: Росстат. В цифрах все это отразилось в относительно низком по отношению к ожидаемому объему сальдо прямых иностранных инвестиций в РФ в 2004 году в сравнении с 2002-м и во временной стагнации инвестиций в экономике в целом: российские предприниматели оказались чувствительнее к смене политической конъюнктуры, чем иностранные. Причем именно в это время настроения российских властей относительно инвестиций часто сводились к простому вопросу: зачем нам договариваться с российскими олигархами об инвестициях, если мы в состоянии договориться о том же с транснациональными компаниями? В какой-то момент могло показаться, что ПИИ для России просто являются предпочтительными в сравнении с российскими прямыми инвестициями. Ведь это, помимо прочего, и технологии, и международные связи, и меньшие уровни коррумпирования бизнесом госаппарата. «Антизападная» часть элиты была бессильна. К тому же на стороне «западников» было и формирующееся общество потребления. Иностранцы готовы были инвестировать не только в нефть и газ, но и в ритейл, в пищевую промышленность, в IT и в банковскую систему. По крайней мере часть международного корпоративного сообщества поверила в готовность правительства считать дело ЮКОСа эксцессом и вынужденной единичной, хотя и необходимой, демонстрацией государством того, кто в доме хозяин. На этом, в частности, позже публично настаивал первый вице-премьер Игорь Шувалов. Поверила она и в намерение улучшать инвестиционный климат всеми доступными путями — от ликвидации контроля за движением капиталов до вступления в ВТО. Бум ПИИ в 2005–2008 годах, совпавший с нефтяным бумом и бурным ростом ВВП, структурно создал экономику России в том виде, в котором мы знаем ее сейчас. После кризисов 2008-го (мирового) и 2014-го (более локального) экономика принципиально не менялась. Иностранцев скорость изменений в ней с тех пор в основном неприятно удивляет, характер же перемен они, как правило, считают приемлемым. 2005 ГОД. НАТУРАЛЬНО, ОБМЕН В 2005 году монетизация льгот выглядела как «бег по граблям», кризис доверия к власти и внеплановый перерасход бюджетных средств. Но сейчас стоит признать, что в целом рискованный эксперимент по радикальной перестройке оставшейся от СССР (и еще усложненной в 90-е годы) системы социального обеспечения был неизбежным и своевременным. 2005 Цена нефти в 2005-м удвоилась по сравнению с первой пятилеткой Владимира Путина, и деньги на тушение возникшего тогда социального пожара были. Они в итоге все и решили. Смысл монетизации, продвигавшейся министром финансов Алексеем Кудриным и главой Минздравсоцразвития Михаилом Зурабовым, состоял не только в наведении порядка в запутанной системе льгот. Монетизация была третьей частью разбора межбюджетных «завалов». Сначала были поделены расходные полномочия между центром, региональными и местными властями, затем — доходные. Потом и настала очередь разобраться примерно с 35–40 млн льготников.  Министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов (слева) и министр финансов Алексей Кудрин (справа) Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Инвалидам, ветеранам, блокадникам, чернобыльцам и так далее отменили большинство льгот в обмен на ежемесячную выплату в пределах 2 тыс. руб. Три льготы сначала оставили: право бесплатно получать лекарства, ездить на электричке и лечиться в санаториях. В первый год такой соцпакет был обязательным, затем его стало возможным обменивать на денежную компенсацию. Постепенно ее и выбрало большинство льготников. Но до этого была провальная разъяснительная кампания, протестные марши пенсионеров, еженедельные совещания в Белом доме у тогдашнего премьера Михаила Фрадкова, спешное повышение пенсий и выделение денег регионам. Было и дистанцирование Владимира Путина от ситуации, перекладывание ответственности на губернаторов, их немыслимая сейчас фронда (мэр Юрий Лужков за счет столичного бюджета сохранил тогда основные привилегии не только своим, но федеральным льготникам) и даже объявление голодовки лидером думской фракции «Родина» Дмитрием Рогозиным и четырьмя его однопартийцами. Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум  *в среднем на душу населения. **в среднем за год. Источник: Росстат. Монетизация в итоге стоила бюджету гораздо больше, чем ранее выделялось на финансирование натуральных льгот, так что об экономии говорить не приходится. Реформа, впрочем, задумывалась больше как средство повышения прозрачности бюджетных потоков, проходящих через транспортные, медицинские и прочие организации. В целом эта задача в итоге была выполнена. 2006 ГОД. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УКЛАД ЕДИН Произошедшее 14 сентября 2006 года заказное убийство первого замглавы Банка России Андрея Козлова, возглавлявшего комитет банковского надзора ЦБ, сделало очевидным существование в российской экономике огромного даже по мировым меркам конгломерата банковского бизнеса и коррупционных групп, выполняющих специфическую роль.  Первый заместитель председателя Центрального банка Андрей Козлов Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ С одной стороны, это отмывание в России теневых доходов и их экспорт в другие юрисдикции, с другой — обеспечение серого (с занижением таможенной стоимости) потребительского импорта. Термины «транзит», «обнал», «спаленный банк», до этого известные только в узких полукриминальных кругах, постепенно стали достоянием общества. О раскрытии убийства Козлова было доложено уже в декабре 2006 года. Заказчиком признали банкира Алексея Френкеля. В последующие годы детали общей схемы и ее масштабы постепенно становились известными из публикаций СМИ. Из них вполне ясно следовало, что система «обнала» и «транзита» размером в проценты от ВВП и отмывания на десятки миллиардов долларов в год существовала годами и не могла не иметь соучастниками высокопоставленных лиц как в силовых структурах (МВД, ФСБ, СК), так и в других властных подразделениях. 2006 Однако полноценного признания того, что эта система существует или, по крайней мере, существовала, так и не произошло. Частью развития ситуации стал арест и гибель в СИЗО «Матросская Тишина» в 2009 году аудитора Сергея Магнитского. Предположительно частью бизнеса системы было в том числе обслуживание теневых финансовых потоков, связанных с либерализацией акций «Газпрома»,— действия Магнитского угрожали ее участникам. Андрей Козлов получил свой пост в ЦБ в 2002 году после прихода туда руководителем Сергея Игнатьева. Основные достижения ЦБ с этого момента: создание системы страхования вкладов, а также и постепенное приведение нравов в банковской системе, сложившейся в 1990-е в ходе образования финансово-промышленных групп, в минимально цивилизованное состояние. К 2006 году конфликты ЦБ с участниками системы стали более или менее постоянными. Убийство Козлова не остановило работу Банка России по уничтожению каналов отмывания, а при новой главе Эльвире Набиуллиной она стала активнее. Банковская чистка, не завершившаяся до сих пор, видимо, приоткрыла самую неприятную тайну силовиков — наличие системных деловых связей с российской организованной преступностью. Дело Магнитского стало причиной введения в отношении России санкций со стороны США и ЕС. Несмотря на то что внутрироссийская борьба официальных властей по ликвидации системы «обнала» и «транзита» по крайней мере по внешним признакам продолжалась и была успешной, официальными ответами на происходящее всегда были чисто политические контробвинения. Еще одно отдаленное следствие убийства Козлова и последовавших за ним событий — постоянные обвинения высокопоставленных силовиков в коррупции и «отмывании». С 2012 года они стали привычным элементом делового и административного ландшафта России. Рационально предположить, что этот фактор отчасти ограничил политические возможности «силовых» кругов и распространение популярной в них «национал-патриотической» идеологии среди российской власти в целом. 2007 ГОД. ДА БУДЕТ СВЕТ На первый и второй президентские сроки Владимира Путина пришелся да-факто завершающий этап реформы РАО ЕЭС, ее практическая реализация. 2007 Принципиальная схема вывода на рынок значительной части одной из крупнейших госмонополий России разрабатывалась до появления Владимира Путина в Кремле — на протяжении 1992–2000 годов. К 2000 году бывшая советская энергосистема прошла через многочисленные внутренние конфликты, превратилась в вертикально интегрированного монополиста национального масштаба с госрегулируемыми тарифами, потеряла в политической и тарифной борьбе с главами регионов несколько крупных участков («Иркутскэнерго», «Новосибирскэнерго», «Башкирэнерго» и «Татэнерго» были де-факто приватизированы решениями региональных властей), а также столкнулась с многочисленными кризисами неплатежей (так называемая война рубильников) и как следствие — с угрозой сокращения поставок газа «Газпромом». Именно на этапе противостояния глав РАО ЕЭС Анатолия Чубайса и «Газпрома» Рема Вяхирева Владимир Путин поддержал модель разделения РАО на единую сетевую компанию и на активы в генерации и энергосбытовые компании (всего 22 территориально интегрированные компании). Эта вторая часть энергосистемы и была приватизирована в 2005–2011 годах.  Председатель правления РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ Причиной, подтолкнувшей к выбору «рыночной» модели организации электроэнергетики, как и к передаче вырученных от ее приватизации средств в капитал вновь образованных компаний, стало понимание необходимости создания избыточных мощностей в расчете на приток иностранных и российских инвестиций в промышленность. И ограничений, связанных с практической невозможностью новых бизнесов добиться подключения к сетям некоррупционными путями. Альтернативный путь, избранный тогда для «Газпрома» (его разделение на отдельные компании и принуждение к созданию свободного рынка газа также неоднократно обсуждались), проблем газификации России де-факто так и не решил. Скорость подключения к электрическим сетям стала одним из драйверов взлета РФ в рейтинге Doing Business.  Позиции России в рейтинге Doing Business Рейтинг стран по легкости ведения бизнеса (Doing Business) отражает сложность открытия и ведения собственного бизнеса в разных странах. Высшие оценки свидетельствуют о качестве и простоте регулирования бизнеса, а также качестве защиты прав собственности. Первый рейтинг опубликован в 2005 году и содержал данные на начало 2006 года. Составлен Всемирным банком. Само РАО ЕЭС было ликвидировано летом 2008 года. Под контролем государства осталась сетевая и распределительная деятельность, для этого была создана новая госмонополия — «Россети». В отдельные компании также были выделены гидрогенерация («Русгидро») и атомная энергетика («Росатом»). С 2011 года ценообразование на электроэнергию и тепло стало свободным, энергетические кризисы с веерными отключениями потребителей прекратились, значительная часть мощности реализуется на свободном рынке. Впрочем, полностью либерализовать рынок энергетики не удалось даже Анатолию Чубайсу. Крупные государственные игроки начали процесс обратной консолидации активов в тепле и энергетике. А из-за сохранения монопольного положения гидро- и атомной энергетики (цены для которых по-прежнему устанавливаются государством) и высокой доли этих секторов в энергобалансе влияние их на ценообразование по-прежнему остается доминирующим. 2008 ГОД. КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ Российский кризис 2008 года во многом был вызван теми же причинами, что и мировой,— обрушением рынков, перегретых беспрецедентно высокими нефтяными ценами и общим бумом потребления на фоне глобализации, мультипликацией финансовой системой не только прибылей, но и связанных с ними рисков. Впрочем, вначале на фоне нарастающих проблем на Западе российский рынок считался одним из наиболее привлекательных. На то, что в РФ как в тихой гавани инвесторы смогут пересидеть падение западных рынков, надеялись не только российские власти, но и западные инвестбанкиры. 2008 На оценку степени связанности России с мировой финансовой системой и осознание неизбежности трансляции мировых проблем в экономику РФ у властей ушло более полугода. Примерно столько времени заняла «ползучая девальвация» рубля более чем на треть, на противодействие которой ЦБ тогда истратил значительную часть накопленных в тучные годы резервов. При этом из-за «мягкости» девальвация была не способна решить главной, кредитной, проблемы российского бизнеса. Он финансировался преимущественно западными банками (под 2% годовых; в российской банковской системе из-за высокой инфляции ставки по рублевым кредитам достигали 20%). В результате накопленный рекордный объем иностранных долгов (более $500 млрд) и утрата доступа к дешевым деньгам стали основным содержанием кризиса 2008–2010 годов внутри РФ. Внешний и внутренний долг Внешний долг — задолженность страны по внешним займам и невыплаченным по ним процентам. Внутренний долг — финансовые обязательства перед негосударственными организациями и населением страны.  *с 2003 — на начало года. **на начало года. Источники: ЦБ РФ, Минфин РФ. Усугубила ситуацию попытка запугивания властями руководителей пошатнувшихся летом 2008 года российских компаний. Тогда Владимир Путин пообещал «прислать доктора» главе «Мечела» Игорю Зюзину, что вызвало панику и стоило рынку в моменте 5,5% капитализации. Вторую волну распродаж российских активов вызвала произошедшая в августе 2008 года война с Грузией. Она вызвала бегство иностранных инвесторов и окончательно похоронила надежды властей России на то, что экономика страны останется тихой гаванью. В результате к концу года власти пришли к осознанию необходимости переверстки бюджета на фоне рухнувших цен на нефть. Основная тяжесть кризиса была перенесена на 2009 год, когда падение российского ВВП составило 7,8% (худший результат среди стран G8 в 2009 году). При этом монетарные власти убедились, что контролируемое падение национальной валюты не позволяет сколько-нибудь смягчить ситуацию, искажает картину экономики и при этом обходится значительно дороже, чем свободное плавание рубля.  ВВП на душу населения по ППС ($)* *2019 год — оценка МВФ. Источник: МВФ. 2009 ГОД. РАССВЕТ ВРУЧНУЮ Фундамент действующей и поныне системы управления реакцией экономики на внешние угрозы был заложен в 2009 году, после де-факто полугодового игнорирования мирового финансового шторма. В декабре 2008 года Белый дом и Кремль объединили созданные в процессе административной реформы отраслевые вертикали с политической властью в рамках антикризисной правительственной комиссии под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова. 2009 Характерно, что первое заседание нового органа проходило в Кремле у президента Дмитрия Медведева. Оно было объявлено установочным (рассматривался только что скорректированный макропрогноз на 2009 год), но как минимум обозначило масштаб проблем, которые предполагалось решать объединенными усилиями президента, его администрации, правительства и Банка России. Уже на втором заседании обсуждалось спасение госмонополий и их потребителей за счет разбиения ежегодного тарифного повышения на несколько этапов.  Первый вице-премьер Игорь Шувалов Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Всего же в распоряжении комиссии оказались сотни миллиардов рублей помощи экономике из экстренно переверстанного бюджета (антикризисный фонд правительства). Она же утверждала список системообразующих предприятий (тогда Владимир Путин своим решением ограничил его тремя сотнями участников). Также комиссия разбиралась с вопросами таможенной и тарифной политики, налогового администрирования, приватизации, раздачи госгарантий и с прочими темами, в последние годы объединенными в сферу ведения так называемого финансово-экономического блока правительства. Формально самостоятельных решений комиссия господина Шувалова не принимала, фактически же она стала финальным звеном системы разработки и обсуждения антикризисных шагов. Затем они выносились на суд Владимира Путина уже в качестве компромиссных и не предполагающих возможности их разворота. Это должно было существенно сократить поток просителей к первым лицам, особенно активный в конце 2008-го и в 2009 году и угрожавший принятием конфликтных решений в режиме ручного управления. Впрочем, полностью оградить главу правительства и президента от этого потока не удалось. Хотя «комиссия Шувалова» поддерживала системные изменения экономической политики (например, требование Минфина по направлению половины прибыли госкомпаний на дивиденды, то есть в бюджет), в ряде случаев не соответствующие им хозяйственные решения принимались по итогам персональных встреч руководителей компаний с Владимиром Путиным. На суд Дмитрия Медведева чаще выносились стратегические и международные вопросы. Тогда, напомним, Кремль активно работал над созданием Таможенного союза. Последующие годы, как показала реакция российских властей на эпидемию коронавируса, изменили схему организации этой работы. По мере превращения кабинета министров из периферийного политического в центральный хозяйствующий субъект необходимость формальных комиссий отпала. Но не принцип их работы. Коллегиальные решения принимаются в формате, который кажется удобнее или находится ближе в графике мероприятий. Это могут быть совещание с вице-премьерами, оперативное заседание антикоронавирусного штаба, заседание правительства, заседание президиума правительства, заседание президиума совета по нацпроектам. Затем решения представляются Кремлю в качестве консолидированной инициативы и при ее одобрении или корректировке оформляются постановлениями и законопроектами. 2010 ГОД. ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ Мэр Москвы Юрий Лужков потерял свой пост в сентябре 2010 года после конфликта с президентом Дмитрием Медведевым. Премьер-министр Владимир Путин никогда не опровергал своего согласия с этим решением президента Медведева.  Бывший мэр Москвы Юрий Лужков Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Карьера Лужкова, умершего в конце 2019 года в фактической эмиграции, опровергает тезис о невозможности высокоуровневой политической конкуренции во времена Владимира Путина. Лужков стал мэром Москвы в 1992 году, большая часть его руководства столицей пришлась на первое путинское десятилетие. 2010 Началось же оно фактически с прямого противостояния Лужкова, президента Татарстана Минтимера Шаймиева и экс-премьера Евгения Примакова команде Бориса Ельцина, преемником которого стал Путин. На уровне парламента альянс оппозиционеров Путину был оформлен в блок «Отечество — Вся Россия» (ОВР), противостоявший на выборах в Госдуму провластной партии «Единство». В 2001 году «Единство» фактически поглотило ОВР — в партии «Единая Россия», впоследствии получившей статус, сходный со статусом правящей парламентской партии. Впрочем, провал политических амбиций Лужкова не помешал ему сохранить пост главы Москвы и статус одного из столпов российской политической системы. Отставка Юрия Лужкова, судя по всему, была предопределена крайне архаичным стилем управления Москвой и высоким уровнем коррупции в его администрации. На смену Лужкову в Москву пришел Сергей Собянин — ранее глава Тюменской области, руководитель администрации президента и глава аппарата правительства.  Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Экономическая политика нового московского мэра существенно отличалась от действий его предшественника: им разблокировано большинство строительных и инфраструктурных проектов в мегаполисе, размеры столицы увеличены за счет присоединения Новой Москвы, город сбалансировал бюджет и активно трансформировал городскую среду. Правительство Собянина существенно увеличило отрыв в развитии экономики Москвы от остальных регионов России. Де-факто столица стала самым богатым и наиболее технологизированным регионом. При этом формальное административное устройство Москвы при Собянине сильно не менялось. Сложившаяся при Юрии Лужкове особая структура муниципального уровня власти (в столице она в значительной части слита с региональными органами управления) не претерпела заметных изменений. 2011 ГОД. НЕТУ РЕВОЛЮЦИИ НАЧАЛА До 2009 года какой-либо утвержденной политико-экономической стратегии у администрации Владимира Путина, по существу, не было. В 2000–2002 годах правительство Михаила Касьянова утверждало свои стратегии, принимались аналогичные документы и правительством Михаила Фрадкова. Формально процесс создания Концепции долгосрочного развития (КДР) Российской Федерации до 2020 года начался в 2006 году по поручению Минэкономики, базой были разработки ЦСР предыдущих лет. Первая версия КДР была создана летом 2008 года, после чего неожиданный обвал нефтяных цен и реализовавшийся сценарий мирового финансового кризиса сделали документ малоактуальным. Параллельно с разработкой КДР партия «Единая Россия» начала использовать в своей агитации лозунг «План Путина — победа России», что породило размышления о том, в чем, собственно, заключается «план Путина» и как он соотносится с КДР. В итоге только осенью 2008 года — через полгода после избрания президентом Дмитрия Медведева и назначения Владимира Путина премьер-министром — наконец разработанная КДР (уже тогда получившая неофициальное название «Стратегия-2020») была утверждена правительством. В дальнейшем предполагалось актуализировать этот документ, временно имеющий малое отношение к реальности. Рейтинг крупнейших экономик мира (объем ВВП, млрд $)  1000 10002000  2001  2002  2003 Последний раз редактировалось Chugunka; 26.05.2025 в 09:18. |

|

#6

|

||||

|

||||

|

https://leonid-martinyk.livejournal....17541#t1917541