|

|

#1

|

||||

|

||||

|

http://aillarionov.livejournal.com/344735.html#cutid1

Правительство Кириенко обанкротил и отправил в отставку Центробанк esli_mysli обращает внимание на статью Экономиста о кризисе 1998 г.: «Проще говоря, это означает, что Сбербанк обанкротил российское правительство и привел его к дефолту... Таким образом, можно представить себе только одну-единственную ситуацию, в которой Сбербанк неожиданно отказывается от очередного ролловера и тем самым фактически приводит правительство к банкротству. Это возможно только при наличии прямого указания хозяина Сбербанка - Центрального банка Российской Федерации». Заметки о 17 августа События 17 августа 1998 года стали переломными. Ими заканчивается целый период нашей новейшей истории. Назовем его периодом псевдореформ. Он начался в 1994 году, когда российское руководство бросило все силы на свержение генерала Дудаева, а "реформаторская часть" этого руководства закрыла глаза на преступную войну. Символом этого периода стали всевозможные налоговые зачеты и ГКО - краткосрочный рублевый государственный долг. В принципе этот период не мог продолжаться долго. То, что пирамида ГКО обречена, стало ясно самое позднее весной 1998 года. Тем не менее следует признать, что сами события 17 августа оказались для абсолютного большинства наблюдателей совершенно неожиданными. Глядя со стороны, было бы естественно предполагать, что российское руководство произведет упреждающую девальвацию рубля, чтобы ослабить бремя по еженедельному обслуживанию сверхдорогого внутреннего рублевого долга. Произошел же дефолт. Само это слово до 17 августа практически отсутствовало в русском лексиконе. Сегодня оно у всех на устах. Девальвация - не новость, а особенно в России. О ней предупреждали, ее ждали. Именно риском девальвации объясняется огромная доходность ГКО-ОФЗ. Так как эти облигации были деноминированы в рублях, то необходимо было учитывать риск девальвации, делавшей их покупку убыточными. Не новость и дефолт. О невозможности продолжать обслуживание своего долга объявляли и частные лица, и корпорации, и целые государства. Дефолт по внешнему долгу России, хотя и крайне нежелателен, тем не менее в принципе не может быть исключен. Соответственно, риском дефолта объясняется низкая цена облигаций России, деноминированных в валюте. Уникальность 17 августа - можно сказать, разрушительная уникальность - состояла в том, что дефолт был объявлен по облигационному долгу, деноминированному в национальной валюте. Трудно припомнить, когда и в какой стране такое могло случиться. На то и существуют центральные банки, чтобы гарантировать национальный долг. Потому и считается суверенный долг в национальной валюте абсолютно надежным, что единственный связанный с ним риск - это курсовой риск, риск девальвации. Поэтому финансовые учреждения, чьи обязательства деноминированы в национальной валюте, всегда предпочитают хранить свою ликвидность, сверх минимально необходимого для ведения расчетов уровня, в государственных бумагах. Дефолт по ГКО нанес колоссальный удар по банковской системе страны, по ее имиджу в глазах иностранных инвесторов. Он продемонстрировал, что в России нет абсолютно ничего надежного, что полагаться нельзя ни на что и ни на кого. Почему же был организован именно такой дефолт? Из-за чего? Бросается в глаза отсутствие интереса именно к этому вопросу. Большинство обозревателей рассматривает 17 августа как природную данность. Во многом это объясняется отсутствием доступных и достоверных сведений о движении средств на счетах Центрального банка и Министерства финансов в последние месяцы, недели и дни перед 17 августа. Удивительно, однако, что российская общественность не проявляет никакой настойчивости относительно раскрытия этих ключевых данных. В последние дни аналитикам открылся новый источник информации, позволяющий пролить определенный свет на события 17 августа. Насколько известно автору, пока еще на этот источник никто не обратил должного внимания. Речь идет об очередном докладе Международного Валютного Фонда "Перспективы мировой экономики". Такой доклад распространяется дважды в год перед заседанием Временного комитета МВФ. С недавних пор публикации МВФ свободно доступны в сети Интернет. 30 сентября по адресу http://www.imf.org/external/pubs/ft/...1098/index.htm появился и этот доклад. Нам интересен только один из пассажей этого объемного доклада. На страницах с 64 по 73 излагается предыстория и ход развития финансового кризиса в России. Большая часть того, что там написана, полностью справедлива, но сводится в основном к известным фактам и оценкам. В докладе вкратце описывается развитие событий начиная с конца 1997 года. То, что ситуация ухудшается, было очевидно всем наблюдателям. К апрелю-маю-июню стало ясно, что продолжать поддерживать курс рубля далее невозможно. Правительство обратилось за чрезвычайной помощью в МВФ. Казалось, что МВФ не пойдет на крайне рискованную операцию и не предоставит новых огромных кредитов. Тем не менее, как представляется, политическое давление оказалось достаточно сильным, и 20 июля было заключено новое соглашение. По многим оценкам предполагалось, что Россия сможет продолжать обслуживание долга и избежать девальвации по крайней мере до конца года. Как же получилось, что не прошло и месяца, как разразилась катастрофа? Неужели у специалистов МВФ ошиблись калькуляторы? Ситуацию проясняет следующий абзац из доклада МВФ (стр. 67): "The improvement in financial market conditions was short-lived, however. Confidence was weakened particularly by the lack of support for the program in the Duma, which forced the President to veto several measures approved by the Duma and to implement a number of other measures by decree, and led the IMF to reduce the amount of a disbursement from the $5.6 billion originally planned to $4.8 billion. Also, in the key energy sector, major producers voiced strong opposition to the program, and the collection of overdue tax payments from a number of oil companies proved difficult. Finally, the government-owned Sberbank took a decision not to roll over its sizable treasury bill holdings falling due in the last two weeks in July, forcing the government to borrow at relatively high rates to cover its debt service, and shaking the confidence of other investors in the government's ability to roll over its debt in the future". Для тех, кто не владеет английским, поясню, что в этом несколько тяжелом (и сокращенном мною) абзаце предлагается версия МВФ относительно причин российского кризиса. Этих причин, как утверждается, было три. Первые две причины - это несговорчивость Думы по вопросу о принятии пакета законов и недостаток поступлений налогов от нефтяных компаний. Позволю утверждать, тем не менее, что эти факторы не могли оказать серьезного краткосрочного воздействия. Критическое значение имела только причина " 3, которую мы и рассмотрим поподробнее. Эта причина излагается в последнем предложении, примерный перевод которого выглядит следующим образом: "Наконец, государственный Сбербанк принял решение не продлевать свой значительный портфель казначейских облигаций, срок оплаты которых приходился на последние две недели июля, вынудив тем самым правительство брать в долг под сравнительно высокие проценты для обслуживания своего долга и подорвав уверенность других инвесторов в том, что правительство сможет осуществить продление своего долга в будущем". На мой взгляд, это подлинная сенсация. Ведь это означает, что Сбербанк - крупнейший держатель ГКО - отказался осуществлять традиционный ролловер, при котором номинальный объем подлежащих оплате облигаций погашается облигациями нового выпуска, но с дисконтом, который и определяет доходность этих новых облигаций. Проще говоря, это означает, что Сбербанк обанкротил российское правительство и привел его к дефолту. Конечно, отказаться от ролловера и потребовать от Минфина живых денег может любой держатель государственного долга. Но Сбербанк - не любой. МВФ пишет, что Сбербанк принадлежит правительству. В принципе это верно, но если точнее - принадлежит он Центральному банку. По закону вклады в Сбербанк гарантированы государством, то есть средства вкладчиков защищены Центральным банком вне зависимости от того, куда вкладывает их Сбербанк. Система ГКО строилась таким образом, что Минфин должен был беспокоиться только о погашении той части общего объема ГКО, который находился за пределами Центрального банка и Сбербанка. В этом смысле портфели Центробанка и Сбербанка могут рассматриваться как единый консолидированный портфель. Более того - имеет смысл говорить о консолидированном балансе Минфина, Центрального банка и Сбербанка. Таким образом, можно представить себе только одну-единственную ситуацию, в которой Сбербанк неожиданно отказывается от очередного ролловера и тем самым фактически приводит правительство к банкротству. Это возможно только при наличии прямого указания хозяина Сбербанка - Центрального банка Российской Федерации. Вопрос - зачем это было надо самому Центробанку? Возможны четыре варианта ответа, которые в принципе могут пересекаться. Первый вариант - а просто так. Ради смеха. Или по глупости. Отбрасываем - неубедительно. Второй вариант - чтобы заработать на этом. Было бы вероятно, если бы 17 августа не был введен мораторий на торговлю ГКО, выплаты по которым приостановлены. Не будь моратория, можно было бы заранее заключить форвардные контракты на поставку ГКО, купить упавшие почти до нуля бумаги и сказочно разбогатеть. Отбрасываем - ведь мораторий на торговлю ГКО был введен. Третий вариант - заговор. Такая теория существует, и ей нельзя отказать в определенной убедительности. Вкратце теория выглядит так: Центральный банк хочет свалить и дискредитировать правительство, провести премьером Черномырдина, затем "слить" президента и открыть Черномырдину путь к абсолютной власти. В пользу этой теории говорят известные слухи о близости Дубинина, а также Ясина и "его людей" (т.е. Алексашенко, Киселева, Ясиной), к Черномырдину, о летней политической активности Черномырдина, о его контактах с Думой. Слабое место теории - очевидный факт провала как Черномырдина, так и Дубинина. Вообще в сложные заговоры верить надо в последнюю очередь, особенно в России, где все происходит на авось да небось. Четвертый вариант - гонка между правительством и Центробанком: "кто первый споткнется". Имеется в виду, что и правительству (Минфину), и Центральному банку уже за некоторое время до 17 августа стало ясно, что удержать обменный курс невозможно. Государственный подход, казалось бы, требовал провести как можно более раннюю, предупредительную девальвацию. Но руководство Минфина и Центральный банк исходило из своих административных интересов. А они были просты - всеми силами удержаться у власти, окончательным источником которой (во всяком случае, в то время) был исключительно президент. Руководство Центрального банка, надо полагать, прекрасно помнило, что случилось после "черного вторника". Руководители Центрального банка не хотели ни нового следствия и новых встреч с чекистами и прокуратурой, ни гарантированной отставки. Хотя формально изменение политики обменного курса - прерогатива Центрального банка, но его руководство, очевидно, стремилось к тому, чтобы это решение было инициировано и санкционировано кем-то со стороны. Руководство Минфина и правительства, в свою очередь, даже если и понимало необходимость и неизбежность девальвации (понимало или нет - вопрос остается открытым), боялось проявить инициативу. Есть основания полагать, что в правительстве господствовал "комплекс Сухарто" - убеждение в том, что допустивший резкую девальвацию президент будет вынужден так или иначе покинуть свой пост. Вряд ли кто-то в такой ситуации мог осмелиться предложить президенту пойти на девальвацию. В результате обе ветви экономической власти с нетерпением ждали, кто ослабеет первым. Правительству было бы много легче, если бы Центральный банк сам объявил о девальвации и фактически осуществил монетизацию части ГКО. Центральный банк был заинтересован в том, чтобы правительство расписалось в своей фискальной и долговой беспомощности, а страна сама кинулась бы в ноги Центробанку с настоятельными просьбами эмиссии и девальвации. Какие инструменты "игры" были в руках Центрального банка? Есть основания предполагать, что его собственный портфель ГКО был недостаточно велик для того, чтобы обанкротить правительство. Как утверждают, в марте значительная часть этого портфеля была переоформлена в 16-летний кредит - то есть практически списана. В результате этого совершенно правильного решения портфель государственного долга на руках у Центробанка, хотя номинально и очень большой, оказался сдвинутым по срокам в длинную сторону. Краткосрочные бумаги оказались сконцентрированы в Сбербанке. Это все гипотеза - для того, чтобы ее опровергнуть или доказать, необходима детальная структура и динамика портфеля активов Центробанка и Сбербанка. Тем не менее, гипотеза представляется весьма вероятной. Таким образом, немедленно после предоставления Центральному банку почти пяти миллиардов долларов МВФ, Сбербанк дважды предъявил к оплате пакеты ГКО. Это должно было быть полной неожиданностью для Минфина. Интересный вопрос - что сделал Сбербанк с полученными от Минфина рублями? Куда можно поместить ликвидные средства в России? Боюсь, что ответ напрашивается сам собой - в доллары. Не был ли Сбербанк тем самым "спекулянтом", который обрушил государственный кредит и "вывел" деньги за рубеж? Любопытно, что по некоторым сообщениям, первоначальный проект решения 17 августа заключался только в дефолте. Мораторий на обслуживание частного внешнего долга российскими банками и девальвация ("расширение коридора") были добавлены в последний момент. Насчет моратория все ясно. Это была очевидная политика "ночью все кошки серы". Проще говоря, какие-то банки с краткосрочной заграничной задолженностью решили "спрятаться" за мораторием и настояли на том, чтобы он распространялся на всех. Идея была в том, что их индивидуальная неплатежеспособность окажется незаметной на фоне единообразного прекращения платежей. Интереснее с добавленной в последний момент девальвацией. Она фактически сделала Центробанк одной из сторон объявленного 17 августа решения и разрушила его "невинность". Это решение было, по-видимому, чисто административным. Можно предполагать, что Центральный банк рассчитывал остаться в стороне некоторое время, пока цепочка банковских крахов не "вынудит" его начать денежные вливания и смещать валютный курс. Если наша гипотеза справедлива, то остается только посочувствовать бывшим руководителям Центрального банка. Их попытки усидеть между двумя стульями, как и следовало ожидать, оказались крайне неумелыми. Неумеренное самомнение, которое эти руководители демонстрировали последние годы и месяцы, ни на чем не основывалось. Король оказался голым. Но остается вопрос - почему правительство ничего не сделало для того, чтобы противостоять разрушительным действиям Сбербанка и стоящего за ним Центрального банка? Почему оно отказалось апеллировать к президенту, к общественности, к народу? Почему оно проявило такую непростительную инфантильность? 14 октября 1998 г., Экономист. http://www.libertarium.ru/l_pt_econ2 Последний раз редактировалось Chugunka; 07.06.2021 в 12:12. |

|

#2

|

||||

|

||||

|

http://aillarionov.livejournal.com/344474.html#cutid1

Так назывался первый вариант статьи, основные положения которой во второй половине мая – июне 1998 г. были доведены до сведения руководства российских Минфина, правительства, Администрации президента в расчете на их адекватную оценку и оперативное принятие необходимых мер для ослабления последствий наступавшего кризиса. Основное содержание статьи было также изложено в выступлении на заседание клуба "Взаимодействие", в Заявлении для прессы от 25 июня 1998 г., на пресс-конференции в Москве, состоявшейся на следующий день. В конце июня 1998 г. нижеследующая статья была предложена для публикации последовательно в три центральные российские газеты. Газеты отказались ее публиковать, пояснив, что подобная публикация «может спровоцировать панику, помешать переговорам между российским правительством и МВФ по поводу получения нового кредита, ускорить наступление кризиса и самой девальвации рубля». Наконец, 2 июля 1998 г. статья была опубликована в газете «Финансовые известия» под названием «Девальвация рубля неизбежна, но цена ее может быть разной». На эту статью есть ссылки в работах, посвященных кризису 1998 г. Однако в сети ее, кажется, нет. Поэтому полагаю возможным разместить ее здесь. Девальвация рубля неизбежна, но цена ее может быть разной Финансовые Известия, 2 июля 1998 г. Финансовая ситуация в стране ухудшается с угрожающей скоростью. В мае Россия теряла валютные резервы со скоростью 2 млрд.дол. в месяц, в конце июня – по 600-700 милиионов доларов в неделю, в последние дни, – очевидно, по 200-300 миллионов долларов ежедневно. Сегодня не только невозможно – просто преступно – продолжать безответственные игры в слова, “запретные для произнесения”, или, наоборот, удобные, но ничего не имеющие общего с действительностью. Неумолимо приближается час расплаты. Общество должно знать правду, какой бы неприятной она ни казалась, – независимо от того, нравится ли она тем или иным высокопоставленным лицам. В очередной раз, увы, на повестке дня – судьба страны. Как и наши “вечные” вопросы: Что происходит? Кто виноват? Что делать? Что происходит? Если не заниматься словесной эквилибристикой, то надо честно признать: страна находится в начале всеобъемлющего кризиса, масштабы и последствия которого с трудом поддаются прогнозированию по любому из самых пессимистичных сценариев, предлагаемых российской общественности. В стране одновременно – валютный кризис, долговой кризис, кризис обслуживания государственного долга, фондовый кризис, кризис реального сектора экономики, инвестиционный кризис… Последние семь недель правительство не в состоянии традиционным образом ни погасить, ни рефинансировать существующий долг, номинированный в ГКО и ОФЗ. С чисто технической точки зрения страна сегодня уже является банкротом. Процентные ставки по государственным облигациям, превышающие 100% годовых, отражают не только плачевное состояние российских финансов, но, что гораздо серьезнее, – неадекватность проводимой ныне политики. Нет ни одной российской семьи, нет ни одного российского гражданина, кто решился бы в здравом уме брать кредит на 6 месяцев под 120% годовых. Но именно так и именно от имени всех россиян сегодня поступают власти, еще прочнее затягивая узел долговой петли не только на нынешнем, но и на будущих поколениях российских граждан. Не должно быть никаких иллюзий по поводу нынешнего положения дел – нынешний валютный курс удержать невозможно, рубль переоценен, девальвация национальной валюты неизбежна. Можно пытаться запрещать произнесение тех или иных слов, но отменить законы экономики, равно как и законы природы, еще никому не удавалось. Можно сколько угодно говорить о негативных последствиях девальвации, но на этом основании ее невозможно «отменить». Падение рубля безусловно повлечет за собой падение сбережений, снижение реальных доходов, сокращение уровня жизни населения, банкротство значительной части российских банков, повышение темпов инфляции. Негативные последствия девальвации очевидны – спорить об этом бессмысленно. Но зарывание головы в песок – чтобы не слышать о девальвации рубля – мало помогает в преодолении ее неизбежных последствий. Наоборот, следует предельно трезво и жестко проанализировать различные варианты девальвации, и, раз она неизбежна, приступить к осуществлению именно того варианта, который ведет к наименее тяжелым последствиям. Кто виноват? Проблема осложняется тем, что принятие болезненного, но необходимого решения в первую очередь зависит от того, кто является одним из главных творцов нынешнего кризиса, – от Центрального банка. В отличие от широко распространенного, но, увы, не соответствующего действительности, мнения, Центральный банк России не проводил в последнее время жесткой денежной политики. Наоборот, именно рискованная, если не сказать, авантюристическая, политика главного банка страны во многом привела страну к нынешнему кризису, а, если будет продолжена, несомненно гарантирует нам полномасштабную катастрофу. В 1997 г. Центробанк сделал то, что имеет серьезные шансы быть занесенным в реестр крупнейших мошенничеств века, то, за что Центробанк сам жестко и небезосновательно наказывает коммерческие банки, проводящие рискованную кредитную политику. Из 19 млрд.дол. чистого притока иностранного капитала, вложенного в сектор государственного управления в прошлом году, на пополнение валютных резервов было использовано менее 2 млрд.дол. Это означает, что разница в 17 млрд.дол. национальных валютных резервов была фактически растрачена. Центробанк произвел замещение низкодоходных, но высоколиквидных и надежных активов (валюты), на высокодоходные, но менее ликвидные и менее надежные активы (в первую очередь, государственные облигации и другие ценные бумаги). Подорвав тем самым резервное обеспечение рублевого валютного курса, Центробанк сделал невозможным выполнение своей главной задачи – поддержание стабильности национальной валюты. Как только нерезиденты, как, впрочем, и резиденты, обнаружили, как именно используются валютные резервы страны, то есть во многом их собственные средства, всего лишь несколько месяцев до этого инвестированные в российскую экономику, они поспешили конвертировать свои рублевые активы назад в доллары. Вместо честного признания собственной ошибки руководство Центробанка предпочло обвинить во всех бедах «спекулянтов» и повысить ставку рефинансирования. Повышение ставки рефинансирования имело три важнейших следствия. Во-первых, оно привело к многократному возрастанию стоимости обслуживания государственного долга, что обеспечило правительству развертывание долгового кризиса и наступление технического банкротства по внутреннему долгу. Во-вторых, оно вызвало массированный переток финансовых ресурсов из частного сектора в государственный, вызвав дополнительное сокращение инвестиций и фактический коллапс фондового рынка. В-третьих, оно обеспечило возобновление макроэкономического спада (в мае 1998 г. месячный ВВП упал на 1,2% по сравнению с ростом на 2,5-3,5% осенью 1997 г.). Однако это не спасло, да и не могло спасти рубль от давления. Ситуацию существенно ухудшил сам Центробанк, установив в декабре 1997 г. нереалистичные границы валютного коридора на 1998-2000 гг. Падение мировых цен на нефть, газ, металлы и другие товары традиционного российского экспорта довершили дело. В результате платежный баланс по текущим операциям, устойчиво уменьшавшийся в течение последних лет, стал отрицательным. С апреля 1998 г. его отрицательная величина достигла 1 млрд дол. в месяц. Это означает, что для его финансирования страна теперь должна тратить не менее 1 млрд дол. валютных резервов ежемесячно. Тех самых, которые к этому времени во многом были уже растрачены. В этих условиях девальвация рубля стала неизбежной, а бегство инвесторов из России приобрело панический характер. При этом с каждым месяцем, а сейчас уже и с каждой неделей, масштабы грядущей девальвации возрастают. Еще в марте и даже в апреле у Центробанка сохранялся шанс относительно мягко избежать самых неприятных последствий – при 20-30%-ном снижении основного тренда валютного курса. Этот шанс не был использован. В мае была утрачена сама возможность мягкой девальвации, хотя одноразовая девальвация рубля на 40% еще могла спасти ситуацию. К концу июня масштабы неизбежной девальвации рубля возросли до 50-60%. Судя по ситуации, сложившейся в последние дни, 100%-ная девальвация рубля (то есть до уровня 12-12,5 рубля за доллар) сегодня выглядит неизбежной. Однако, если девальвация вновь будет отложена, ее масштабы могут и удвоиться, и утроиться. Заложниками нереалистичной политики Центробанка стали прежде всего коммерческие банки, заимствовавшие на внешних рынках до 10 млрд.дол. и рискующие теперь в случае девальвации огромными убытками и даже банкротствами. Для компенсации их убытков Центробанк продолжает удерживать нереалистичный курс рубля, тем самым субсидируя участников рынка за счет рядовых российских граждан, обреченных рано или поздно оплатить полученные ранее внешние кредиты. Платой за грубые экономические просчеты, за отказ от признания реальности, за личные амбиции руководителей Центробанка стали, как минимум, 20 млрд.дол. национальных резервов, потраченные на валютные интервенции с начала кризиса. Тех резервов, которые были заработаны не Центробанком (который, как известно, добавленной стоимости не создает), а всей страной. И за которые теперь всей стране придется расплачиваться. Что делать? Далеко не случайно, что центральным пунктом правительственной программы оказался пакет финансовой помощи в размере 15, а сейчас уже и 17 млрд.дол. Приблизительно такой оказалась “дыра” в балансе Центробанка, образованная его собственными действиями. Что же касается самой помощи, то, как показывает весь предыдущий опыт, она не решает ни одной российской проблемы. Кредиты сами по себе не в состоянии ни изменить платежный баланс по текущим операциям, ни ликвидировать бюджетный дефицит. Более того, именно после получения финансовой помощи готовность российских властей проводить жесткие решения сходит на нет. И это означает, что при нынешних уровнях платежного и бюджетного дефицитов международных кредитов хватит, скорее всего, на 3-4 месяца, после чего сегоднящний кризис вернется, но только на более высоком уровне российской внешней задолженности, при менее благоприятном соотношении рублевых обязательств и валютных резервов. Девальвация рубля все равно произойдет, но масштабы ее будут более грандиозными, экономические последствия – более тяжелыми, политические последствия – несопоставимыми. Собственно говоря, именно вероятными политическими последствиями – прежде всего в виде отставки нынешнего правительства – многие наблюдатели объясняют нежелательность девальвации рубля. Очевидно, что все же долгосрочные интересы страны важнее, чем интересы выживания того или иного кабинета. Тем не менее представляется очевидным, что с каждым днем откладывания девальвации шансы нынешнего правительства на выживание весьма быстро сокращаются. Если девальвация произошла бы в конце мая, то маловероятно, что нынешнее правительство пострадало бы. Совершенно ясно, что оно не могло нести ответственность за тяжелое наследство, доставшееся от действий как предыдущего кабинета, так и Центрального банка. Но через несколько месяцев этого “окна возможностей” уже не будет. Если девальвация произойдет сегодня или завтра – в течение недели-двух, в крайнем случае, до конца июля; если она произойдет не стихийно, а будет произведена властями в управляемом режиме; если новый курс рубля будет внушать доверие рынкам; если девальвация будет сопровождаться пакетом абсолютно необходимых мер в фискальной, денежной и валютной сферах (чего, скажем честно, нет ни в правительственной программе, ни в требованиях МВФ); то шансы нынешнего правительства на выживание, хотя и не являются гарантированными, остаются все же весьма высокими. Если же с помощью пакета международной финансовой помощи девальвация откладывается на несколько месяцев и происходит осенью или зимой, тогда уже неважно, какую конкретно форму она примет – управляемую или нет, при наличии пакета мер или без них. В этом случае шансы правительства на выживание близки к нулю. Более того, учитывая реальную политическую ситуацию в стране, перспективы сохранения нынешнего политического режима при 300-400%-ной девальвации рубля, скажем, в декабре, выглядят чрезвычайно призрачными. Именно поэтому попытки властей получить пакет международной помощи для финансирования ошибок отечественных банкиров за счет российских налогоплательщиков означают кроме того и тщательную подготовку полномасштабного экономического и политического харакири. Если бы девальвации ничего не решали, они никогда бы не происходили. Но в том-то и дело, что девальвации восстанавливают нарушенные ошибочной политикой властей макроэкономические балансы. Девальвация рубля в нынешних российских условиях является абсолютно необходимой для решения целого ряда проблем – для коррекции платежного баланса, снижения размеров обслуживания внутреннего долга, уменьшения процентных ставок, восстановления фондового рынка, возобновления инвестиционной активности, укрепления международной конкурентоспособности российской экономики, причем прежде всего обрабатывающей промышленности. Но девальвация недостаточна. Она – лишь первый, хотя далеко не последний шаг в числе тех, что должны быть приняты. При этом только девальвация в состоянии создать в обществе психологические и политические условия, при которых появляется сама возможность осуществления пакета необходимых мер. Откладывание девальвации означает лишь откладывание лечения российской экономики, а, следовательно, и откладывание начала ее выздоровления. |

|

#3

|

||||

|

||||

|

http://slon.ru/economics/vse_prokruc...-1196780.xhtml

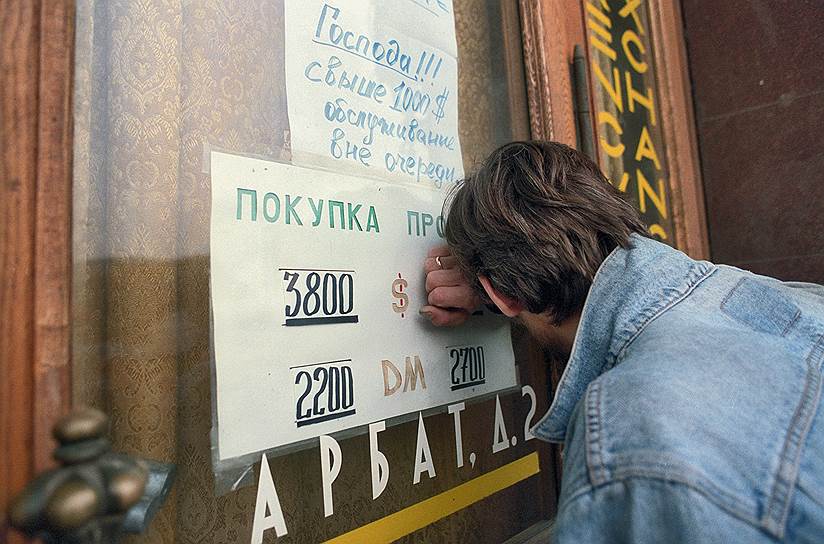

1998 год. Клиенты банка стоят в очереди в надежде получить свои вклады. Фото: Ираклий Чохонелидзе / ТАСС Это был август 1998-го. Мы сидели на берегу «Ямы», большого проточного пруда в заводях Волги, где-то в 30 км от Волжского, что под Волгоградом. Мы собирались там всей нашей тубовской компанией (ТУБ – Тверьуниверсалбанк) уже третий август подряд. Жили семьями в палатках. Жены, дети, солнце, арбузы. Лодка, удочка и тишина. Костер, уха, песни под гитару. Мы были счастливы. Проблемы ТУБа были уже далеко, мы все работали и зарабатывали в других банках и компаниях. Я был в тот момент формально председателем правления МФК, а неформально отвечал за весь рынок долговых обязательств МФК «Ренессанс» вместе с Ричардом Дитцом. Точнее, мы ревниво делили с ним это место. Я хотел занять его как выдвиженец от МФК, а Ричард хотел того же как выдвиженец от «Ренессанса». Эти две структуры: Потанина – Прохорова, с одной стороны, и Йордана – с другой – находились тогда в стадии слияния. Все были поглощены процессом: ведь мы создавали ведущий инвестиционный банк страны! Я сидел в лодке, наслаждаясь природой и рыбалкой, когда мне позвонили с работы: Кириенко объявил… ДЕФОЛТ! Прежде я о таком не слышал. Нет, я, конечно, понимал, о чем речь, но лишь теоретически. Происходящее было для меня новой реальностью. Был понедельник, начало рабочей недели. Мы все сразу решили валить обратно в Москву. Стали срочно сворачивать палатки, собирать манатки. Жены одевали детей и вскоре отправились домой через Волгоград на самолете. А мы погнали в Москву на четырех джипах. До нее было свыше 1000 км. Я хорошо помню ту дорогу. Все прокручивал в голове: сколько я потерял, что нужно срочно продать, сколько денег в кэше? Первое, что требовалось сделать: продать эти чертовы векселя «Сиданко», которые я купил вот только неделю назад. Понятно, что 60% годовых – это было круто, хотелось заработать. Но сейчас, если курс упадет, сколько я потеряю в долларах? Ладно с векселями «Сиданко», их я продам самой МФК, у банка есть на это лимит. А что делать с другими бумагами, которые я купил в свой портфель? На них у МФК лимита нет. С этими я попал. А что будет с самим банком? У нас, МФК, вроде бы деньги есть, но что будет с огромным «Онэксимом» и «Ренессансом»? Я точно не знал и не понимал их ситуации с ликвидностью. Мобильная связь не брала. Урывками контакт пробивался в районе Тамбова, но толком поговорить ни с кем не удалось. Где-то уже в Московской области, где выстроилась огромная пробка возвращающихся в столицу, стало ясно: встало все, все банки, все компании. Все решили остановить платежи хотя бы на день, чтобы перевести дыхание. Утром, во вторник, в огромном трейдинговом зале бизнес-центра «Усадьба-Центр», куда вот только пару месяцев назад переехал «Ренессанс», все гудело. Одна группа собралась около нас, казначейства МФК, нужно было решать, кому мы платим, а кому нет. В этот день МФК должна была платить нескольким банкам. Одному банку маленькую сумму, другому большую. Стали узнавать всю нашу платежную ведомость на предстоящую неделю. Выяснилось, что нужно платить по разным межбанковским кредитам, РЕПО, сделкам, делать кучу платежей то ли десяти, то ли двадцати банкам. Но и нам, в свою очередь, были должны другие банки. Сальдо выходило в нашу пользу. Вопрос: будут ли все эти банки платить нам? А что, если все эти банки решат обанкротиться? Мы размышляли, созванивались со всеми, с кем могли. Другие банки пребывали в таком же замешательстве. И никто не хотел платить первым. Все говорили: начните платить вы, а мы за вами. Подумав, мы решили сделать только один маленький платеж. Большой отложили. Далее я пошел во вторую группу совещающихся. Это было в кабинете Ричарда Дитца. Он был мрачен, сидел и бросал об стену баскетбольный мяч. В кабинете собралась вся его экспатовская и русская команда. Все переговаривались, что-то обсуждали, но было видно, что никто уже никаких решений принимать не будет. Было ясно, что это конец. Только в этот момент я узнал, что Ричард был перерепован под завязку. И реповал он в основном ГКО. И реповался он у западных банков, которым нужно было платить. Ричард Дитц просто не знал, что такое не платить. Он понимал, что платить было нужно. Но если всем заплатить, «Ренессанс» – банкрот. В кабинете у Йордана заседал основной костяк: сам Борис, Дженнингс, Гарднер, Рожецкин, Бакатин и еще пара человек. Обстановка была более расслабленной. Борису все время звонил Джордж Сорос, хотел из первых уст услышать, что и как. Борис честно рассказывал, что жопа. Но при этом, возможно, цены на все упадут и можно будет все скупить по дешевке. Нужно делать recovery fund, с ходу набрасывал Борис мысли. Но Соросу, думаю, было точно не до этого. Он понимал, что потерял в моменте $1 млрд, который вложил по рекомендации «Ренессанса» в «Связьинвест». Леня Рожецкин знаками показывал Борису, что его в кабинете нет, если вдруг о нем спросит Сорос. Именно Леня делал для Сороса эту сделку. Все вокруг ругали, просто материли Дитца. Выяснилось, что только сейчас Борис Йордан и Стив Дженнингс узнали, какую позицию в РЕПО взвалил на компанию Ричард Дитц. Как он мог?! Почему никто из нас об этом не знал? Но главный вопрос был все тот же: платить или не платить западным банкам по долгам? Позиции разделились: Борис говорил, что нужно платить! Но это путь к банкротству. Но если не заплатить, то имя компании попадет в «черный список» и никто больше не будет работать с «Ренессансом». Стивен стоял на том, что платить не нужно. Мол, весь рынок встал, Минфин в дефолте, и мы тоже можем пойти тем же путем. Борис спорил, что инвестбанк не может пойти на дефолт. После него инвестбанк уже не инвестбанк. В тот день в кабинете Йордана к общему решению в итоге не пришли. Через пару дней я поехал на совещание к Владимиру Потанину, он собрал всех у себя в офисе на улице Маши Порываевой. Вопрос был ожидаем: что будем делать? На сей раз разговор и обстановка были более четкими и конкретными. Особых обсуждений не велось. Был представлен план. Платить будем только нашим, русским. «Сургутнефтегазу» и всем остальным. А западникам не платим. На всех все равно не хватит. Нужно выбирать. Нам тут продолжать жить и потому будем платить только нашим. «Онэксим банк» пойдет на реструктуризацию вместе с долгами перед западниками. А всех русских клиентов нужно переводить в какой-нибудь новый чистый банк. Кажется, тут же, на этом совещании, родилось и новое название: Росбанк. Банк для российских клиентов. На следующий день никто из банков-контрагентов МФК не заплатил. Все выжидали, как и мы. Все ждали каких-то решений от Минфина по ГКО, и только после разъяснений Беллы Златкис платежи постепенно пошли. Постепенно МФК со всеми рассчиталась, как и наши контрагенты с МФК. Йордан с Дженнингсом так и не нашли общей позиции по вопросу, платить или нет. Борис взял себе какие-то активы, Леня взял другие, а Стивен остался разгребать проблемы «Ренессанса» с неоплаченными перед иностранцами долгами. Автор – первый заместитель председателя правления акционерного коммерческого банка «Международная финансовая компания» (МФК) в 1997–1999 годах. Исходным материалом для колонки послужил пост автора, размещенный на его личной странице в Facebook |

|

#4

|

||||

|

||||

|

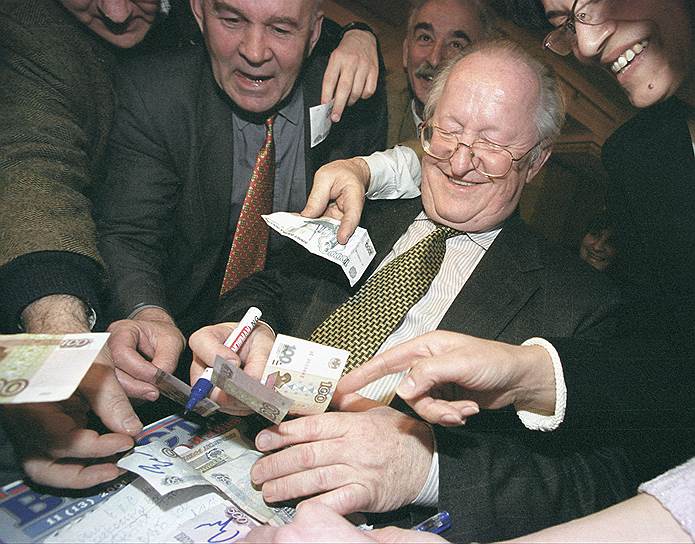

http://www.kommersant.ru/doc/14096

17.02.1998, 00:00 КоммерсантЪ-Weekly Операция Номер 005 от 17-02-98 Без трех нулей Как показал ряд социологических опросов, абсолютное большинство россиян встретили деноминацию рубля абсолютно равнодушно. И, как считают в Центробанке, это не случайность, это результат целенаправленной политики. О ее секретах специальному корреспонденту издательского дома "Коммерсантъ" Наталии Геворкян рассказала Ирина Ясина, директор департамента общественных связей ЦБ. — Когда появилась сама идея деноминации? — Сформулирована она была в начале 1996 года. Летом того же года начали печатать новые деньги. И, знаете, что поразительно? Их печатали на четырех фабриках — в Москве, Петербурге и Перми, то есть об этом знало более 10 тысяч человек. И никакой утечки информации! — Необычно. Но скажите, почему вы решили провести рекламную кампанию? Ведь это совершенно не в духе традиций наших денежных реформ. — Да, к ним в России относятся настороженно. Первые опросы общественного мнения показали, что треть опрошенных сильно беспокоятся относительно предстоящего обмена денег, а еще процентов двадцать вообще не понимают, в чем дело, и, соответственно, тоже нервничают. Количество спокойных не превышало тридцати пяти процентов — это очень мало. Таковы были наши стартовые позиции. Вообще, мне не нравится название "рекламная кампания". Она разъяснительная. Мы — кажется, впервые — попытались объяснить людям, что будет происходить, как они должны себя вести и почему на сей раз никакого подвоха не будет. — Я все же не понимаю. Почему никогда не разъясняли, а теперь решили объяснять. Что изменилось? — Может быть, сама денежная власть. Думаю, в значительной степени причина и в том, что ЦБ у нас независим в вопросах денежного обращения. Эта независимость закреплена Конституцией. Если в 1991-м и 1993 году решения принимались все же узким кругом, кулуарно, то сейчас решение о деноминации принималось здесь, в Банке России. Естественно, все были в курсе, все согласовывалось с правительством и президентом. Но никто не вмешивался, не давал указаний, что и как делать, в какие сроки. Решили, что надо объяснять — и стали объяснять. — С целью?.. — Обратной той, которую ставит перед собой рекламная кампания. Ее цель — заставить что-то сделать. Наша цель была — заставить ничего не делать. Никаких волнений, спокойная пассивность, уверенность в том, что останешься при своих. Да, ничего хорошего не произойдет, это же не благотворительная акция. Но и ничего плохого не случится. — Сколько человек занимались этой кампанией? — Внутри банка человек семь. Были фирмы, с которыми мы сотрудничали. Социологи из Фонда общественного мнения Ослона, психологи из "Никколо М", тележурналист Игорь Потоцкий, ведущий программы "Финансы и бизнес" на НТВ, и Агентство социальных коммуникаций — они делали ролики. — Вы не привлекали профессиональных рекламщиков? — Нет. Для начала мы убедили руководство банка не вмешиваться. Мне удалось объяснить им, что они нерепрезентативны и не в состоянии оценить, хорош ли тот или иной ролик для тети Мани. То, что им кажется примитивным, излишне слащавым или излишне патриотичным — так, про ролик о копейке кто-то из начальников мне сказал, что просто тянет выпить стоя — вполне может быть как раз "самое оно". Короче, мы уговорили начальников, что обойдемся без их советов, и никто нас не дергал. Никто, кроме меня, не ставил визы. — Идеи были разные? — Разные. Но убедил меня только Игорь Потоцкий. Я сейчас говорю о телевизионных роликах. Первоначально у него было три идеи насчет роликов. Первая — чтобы известные политики или финансисты говорили о том, что все будет нормально, что это не обман. Вторая — чтобы известные артисты, не снимавшиеся в рекламных роликах, рассказывали, какие приятные воспоминания у них связаны вот с теми денежными единицами, которые возвращаются. И третья — чтобы то же самое говорили политики. Например, Черномырдин вспомнил бы, как он отметил свою первую зарплату и что на нее купил. — И ни одна из этих идей, насколько я понимаю, не прошла?.. — Зарублены были все три. Не нами, а фокус-группами. Понятно, что это такое, да? Мужчины-пенсионеры с высшим образованием, малообразованная молодежь, работающие женщины от 25-ти до 35 лет, безработные... Глас народа. Таких фокус-групп было множество, и на них мы тестировали практически каждый свой шаг. Так вот, когда сняли и показали им первые ролики, я испугалась. Политикам не верили, актерские монологи воспринимали как дурилки, а уж когда политики завспоминали о прошлом... Просто караул. Фокус-группы все наши первоначальные идеи начисто отмели. Я, кстати, была шокирована тем, насколько у нас люди напуганы и недоверчивы. — И в результате? — Одна из фокус-групп предложила, чтобы актеры говорили о том, что все будет нормально, если они действительно в это верят. И я очень благодарна людям за эту идею. Потом каждый из сделанных уже по этой идее роликов снова тестировался на фокус-группах. Они забраковали около трети. В эфир пошли пятнадцать сюжетов, а сделано было более двадцати. Особенно всем нравилась Любовь Соколова. Уровень доверия к ней был просто сумасшедшим. Ролик с ней и был пущен первым. — Актерам, снимавшимся в роликах, за это заплатили? — Я им всем очень благодарна, потому что мы не платили по расценкам коммерческой рекламы. Платили столько, сколько платят актерам за съемку. — С какими телеканалами решено было сотрудничать? — Мы работали с ОРТ, РТР, НТВ и ТВ-6. Через рекламное агентство. Надо сказать, что мы имели везде очень большие скидки, поскольку кампания поводилась как социальная реклама. Знаете, по типу той успокоительной рекламы, которая шла на ОРТ перед выборами. Это смешные цены. "Музканал" сделал по договоренности с нами свои ролики. Они работали прекрасно, точно зная, как разговаривать с молодежной аудиторией. У них даже Алла Пугачева сказала, что деноминация — это классно. Бесплатно, естественно, потому что никаких наших резервов не хватило бы, чтобы ее купить. А потом, вряд ли Пугачеву можно заставить сказать что-то, чего ей не хочется. — Сколько на всю эту кампанию было затрачено времени? — Три месяца. Блиц-кампания. — А у меня такое чувство, что ролики шли очень долго. — С 27 ноября и до Нового года. Чуть больше месяца. Надо сказать, что начальство меня торопило, стало нервничать, что мы не проводим никакой кампании. А торопиться было нельзя. Это понимали и психологи, и Потоцкий, и мои ребята. Даже при тех сроках, в которые мы ее запустили, мониторинг показал, что последние наши ролики с актерами начали вызывать раздражение. Люди устали. То есть эффективной эта кампания могла быть максимум месяц. И это при том, что сюжеты шли не слишком часто, куда реже жевательных резинок или "Милки Вэй". — Но параллельно ведь шла кампания на радио? — Да, на "Радио России", "Маяке", станциях "Эхо Москвы", "Ностальжи" и "Говорит Москва". То есть три кнопки громкоговорителей, которые стоят у людей на кухне, и две самые популярные радиостанции. "Ностальжи" выбрали потому, что его слушают женщины и вещание идет на семьдесят с лишним городов. Радиоролики писал Иван Киасашвили. Очень талантливо. Психологи посоветовали сделать сериал с любимым героями по типу рекламы "МММ". И не ошиблись. — А печать? — Мы рассылали пресс-пакеты в регионы, и они делали публикации в местной печати, вплоть до районных и городских газет. Председатель Центробанка отвечал на вопросы "горячих линий", и его ответы публиковались в городских и областных газетах. Таких публикаций было 53. Телевизионные ролики шли по местному телевидению и радио, причем иногда на национальных языках. — Можно как-то подсчитать эффективность кампании? — Она подсчитана. Доля спокойно относящихся к деноминации по мере раскручивания кампании стремительно увеличивалась. В ноябре таких было 60%, в декабре — 70, в последнюю неделю декабря — 84, а 3 января — 94%. Совершенно лужковские цифры. На такое никто не надеялся. Народу было все равно. И это идеальный результат. — В общем, в начале января никакой паники не наступило? — Вообще, что делать в первые дни января, было для нас серьезной головной болью. Ролики с актерами исчезли. Мы предупредили, что все будет нормально. Потом пробили куранты, и наступила деноминация, автоматически началась замена старых денег на новые. А народ сидит послепраздничный у телевизоров, смотрит в экран и не вполне понимает, как это все происходит. И тогда, к немалой радости телевизионщиков, которым тоже надо было чем-то заполнять эфир, мы решили показать то, чего не показывали никогда — как работают инкассаторы, как заправляют банкоматы, что происходит в расчетно-кассовых центрах, как привозят новые деньги в пачках и мешках. Второго утром уже пошли репортажи из Владивостока и Магадана. Третьего утром мы показали селекторное совещание в ЦБ. Это тоже подействовало успокоительно. Мол, все отдыхают, а здесь работают и держат ситуацию под контролем. Дали в эфир интервью с нашим главным бухгалтером, которая просто олицетворение заботливой матери. — Психологи не удивились, что народ оказался столь убеждаем? — Нет, они это знали. Просто никто никогда не напрягался и не объяснял. А народ готов понять. И мы, похоже, даже перестарались: боялись, что начнут скидывать старые деньги, а оказалось, что люди не хотят брать новые. ———————————————————————————- Игорь Потоцкий: все ролики — полная отсебятина Начиная съемки, мы точно знали, чего хотим. Просчитали буквально каждый чих. Сделали приблизительную болванку текста. С учетом основных проблем — страх разного рода, боязнь перепутать деньги, недоверие к власти... Однако оказалось, что никто из актеров не может произнести текст по написанному. Актеры все замечательные — Соколова, Семина, Голобородько, Кузнецов, Леждей, Аросева. Так оказалось, что все ролики — полная отсебятина, импровизация. Но искренняя. Именно это и удачно. Были актеры, которые отказывались сниматься. Одни просили немеренно денег, другие боялись, что все-таки поспособствуют обману народа. А были случаи, когда снимавшиеся актеры оставались собой недовольны. Анатолий Кузнецов, например, уже снявшись, засомневался: "И все? Но я же актер. А игра, театр, высокое искусство?" И предложил, чтобы он в кадре появлялся спиной, а девушка с микрофоном его окликала. Он оборачивается и начинает говорить. Так и сделали. Окликнули актера Кузнецова, естественно, по имени-отчеству: "Анатолий Борисович!" Он оборачивается, и в кадре — любимый всем народом товарищ Сухов, а вовсе не тот, о ком вы подумали. Самое забавное, что люди, не имеющие отношения к экономике, оказались таким мощным фактором влияния. ———————————————————————————— Другие опросы Весьма интересны результаты социологических опросов, касающихся деноминации. Их, начиная с декабря прошлого года, проводит фонд "Общественное мнение". Данные социологов свидетельствуют: людей, убежденных, что они пострадали от деноминации, становится все больше. Их доля возросла с 46% до 51%. Любопытно, что при этом только у 13% лично возникали определенные проблемы и недоразумения из-за деноминации. Стоит отметить, что у 42% опрошенных новых денег вообще еще не было. Однако многие уже озаботились приобретением новых кошельков в связи с введением в широкое обращение монет. Данные опросов зафиксировали медленное нарастание неудовлетворенности горожан возвратом металлических денег: число одобряющих снизилось с 33% до 25%, а неодобряющих — выросло с 23% до 40%. Как выяснилось, для многих людей так и осталось неясным, для чего же, собственно, проводится эта акция. Во время опросов наиболее часто высказывались следующие предположения. Первое: государство таким образом оправдывает увеличение денежной массы для погашения долгов по зарплате. Второе: деноминация была инициирована коммерческими банками, которые получили возможность для разнообразных махинаций. Одновременно большинство респондентов (59%) считают, что деноминация вызвала рост цен на товары повседневного спроса. Причем такое мнение особенно популярно среди пожилых людей — рост цен связывают с деноминацией 71% из них. |

|

#5

|

||||

|

||||

|

http://worldcrisis.ru/crisis/2096135?COMEFROM=SUBSCR

Санкт-Петербург 19 Окт 15:04  В рамках последних веяний на нашем информационном поле по названию статьи процентов 90 читателей, наверное, предположат, что это — не иначе, как опять о работе американского Госдепа и его европейских или, в крайнем случае, украинских подручных. Но, к сожалению, нет. То есть, это, конечно же, о подручных. Но не европейских или украинских, а самых что ни есть наших, отечественных. Как известно, идут ожесточенные споры о том, каким быть «единому учебнику истории». Понятно. Но вот только из учебника ли, прежде всего, наши дети и внуки черпают информацию о нашей истории? Разумеется, нет. А откуда же? Со всего информационного поля, которое, как известно, тщательно структурируется и конструируется. И из всех искусств на нем, если не важнейшую, то все еще весьма существенную роль продолжает играть кино. Особенно, если это фильм, транслируемый по телевидению. В данном случае это показанный на днях фильм ТВЦ «Герои дефолта». Несколько вопросов и комментариев. Первый. В связи с чем вообще сейчас этот фильм? Казалось бы: не август — не к очередной годовщине. И год не 2013-й или 2018-й, то есть, не 15 или 20 лет после события, а совсем некруглая дата. Единственная подсказка в самом конце фильма: мол, у нас, русских, так заведено, что вспоминаем теперь эти события «с огромным чувством юмора». Значит, не к годовщине того дефолта этот фильм, а к подбадриванию публики в связи с уже нынешними событиями — искусственной девальвацией рубля (без сохранения оборотных средств предприятий и покупательной способности сбережений граждан) и ее все нарастающими последствиями. Во всяком случае, другое объяснение найти не удается. Вопрос второй: а кто же, собственно, эти самые «герои» того дефолта? Об этом, как ни парадоксально, фильм вообще умалчивает. В том числе, о том, кто персонально и в какой процедуре, с чьим участием решение о дефолте принимал. И если фамилии премьера Кириенко и председателя Центробанка Дубинина в фильме упоминаются (правда, исключительно в позитивном ключе), то фамилия еще одного из непосредственных участников и, строго говоря, «героев» того дефолта — тогдашнего министра финансов Задорнова — не упоминается вообще. Не чудновато ли? В качестве «героев» в фильме фигурируют: — президент Ельцин, но с тщательным демонстрированием нам его как уже недееспособного посмешища; — практически выведен из числа «героев» дефолта прямо-таки добрейшей души человек — Черномырдин. Вроде как, единственная с ним неувязка — несправедливо уволили, вместо того, чтобы наградить. И это притом, что все предшествие дефолту, включая и залогово-кредитные аукционы, и раскручивание пирамиды ГКО — в период именно его руководства правительством; — отдельные олигархи-банкиры — разной степени циничности, но объединенные одним критерием: все те, кого нам показали, а это Виноградов, Смоленский, Березовский и Ходорковский — уже «не при делах». То есть, если быть совсем наивным, то можно так и поверить, что нынешние властители России (ключевые «равноудаленные» олигархи) тогда, все как один, скромно стояли в сторонке и к делу отношения не имели. Более того, как-то так вдруг оказалось (по фильму), что чуть ли ни основным выгодоприобретателем от дефолта был ныне уже покойный Борис Березовский. Что тут сказать? Уж, разумеется, ни малейших симпатий к этому «герою» я точно не испытываю. Но умудриться вообще не упомянуть основных «героев» — непосредственных участников событий и представить дело так, что, как будто, именно этот уже покойный недруг нынешнего нашего правителя в процессе того дефолта был главным злом (да еще и которому якобы противостоял чуть ли ни «государственник» Чубайс…) — это, надо сказать, большое искусство…; — отдельные люди, находившиеся на разных ступенях социальной иерархии: от успешной «бизнес-вумен» (так это в фильме называлось) до нищей матери-одиночки, вынужденной покончить с собой и даже унести с собой в могилу своего ребенка — его просто нечем было кормить. Последнее придало фильму подлинного трагизма и убедительности. Но за эмоциями нельзя упустить и не заметить, на что же именно затем недвусмысленно направили ресурс этой убедительности? Параллельно с живописаниями ужасов того дефолта, нам еще, как бы между делом, рассказали: — что на «нефтяную иглу» страну подсадили еще в советские времена; — что Парламент, пытавшийся объявить импичмент Президенту Ельцину, оказывается, сам был во всем виноват — регулярно принимал «популистские» законы, увеличивавшие нагрузку на бюджет; — что приватизация (не какая-либо иная — более взвешенная, ответственная и элементарно честная, а именно та, что была проведена), оказывается, была жизненно необходима — мол, «ничейное не могло быть эффективным»; — что залогово-кредитные аукционы были совершенно законными, а что «дешево продавали» ключевые объекты общенародной собственности, так это, мол, потому, что за объекты, стоимостью в миллиарды долларов, никто более нескольких сот миллионов дать просто не мог, а страна нуждалась в этих деньгах, и «у правительства не было другого выхода»; — наконец, что состояние государства и власти в тогдашней России было чрезвычайно похоже на нынешнее украинское. Надо понимать, чтобы никому и в голову не пришло искать аналогии тогдашнего дефолта (масштабного обмана властью населения) с ситуацией нынешней, но не украинской, а нашей родной, российской. В попытке обелить осуществленное целенаправленное разграбление страны пригодился даже «авторитет» только что, вроде бы, представленного как исчадие ада Березовского: именно он в фильме приводит «неотбиваемый» аргумент, что, мол, нет ни одного доведенного до суда дела по признанию сделок незаконными. Что тут сказать? Можно говорить о фактах. Например: — что зависимость СССР — мощной промышленной державы — от продажи за рубеж нефти и газа и зависимость от экспорта непереработанных энергоресурсов современной России совершенно несопоставимы; — что тогдашний (1994−1999гг. — преимущественно по своей политической ориентации левый и национально ориентированный) Парламент невероятными усилиями, буквально чудом сумел сохранить те основные социальные гарантии, включая доступ к качественному бесплатному образованию и здравоохранению, которые теперь методично и целенаправленно уничтожаются. Низко поклониться бы нам всем за это тому Парламенту; — что именно тот Парламент непреклонно стоял на пути безответственной грабительской приватизации, вследствие чего команде Ельцина и пришлось искать обходные мошеннические пути, включая печально знаменитые «кредитно-залоговые аукционы»; — что даже за несколько сот миллионов долларов никто будущим суперолигархам стратегические объекты, стоимостью во многие миллиарды долларов, не продавал. Нет, была осуществлена заведомо мошенническая притворная сделка. Наши государственные якобы «временно свободные» 700 млн долларов правительством были положены на депозиты в банки, после чего, по существу, эти же банки «одолжили» наши государственные деньги правительству. Но не просто так, а уже под залог ключевых стратегических заведомо высокорентабельных госактивов. Все это было изложено в подписанном непосредственно мною еще 26 августа 1996-го года обращении к Генеральному прокурору (на основании результатов проверок Счетной палаты, разумеется), а также это и все дальнейшее я подробно описал в своей первой книге — 12 лет назад; — что ключевые подлинные «герои» того дефолта, в том числе, Кириенко, Дубинин и Задорнов — и ныне на высоких постах в управлении стратегическими активами и госсобственностью. Кириенко — бессменно руководит госкорпорацией «Росатом». Дубинин — после дефолта побывал в руководстве «Газпрома» и РАО «ЕЭС России», а ныне — председатель наблюдательного совета банка «ВТБ». Задорнов — руководит полугосударственным банком «ВТБ-24»; — наконец, что на протяжении всего периода моей работы в Счетной палате мы постоянно бились за элементарное и естественное, казалось бы, право — выступать в судах с исками в защиту государственных интересов. В том числе, по приватизационным сделкам. Но ельцинской «вертикали» удалось этому противостоять. И единственным, кто имел право выступать с такими исками весь этот период, была Генеральная прокуратура. Несколько своих обращений к Генеральному прокурору я привел в вышеупомянутой книге. Но что толку? Ведь Генпрокуратура с момента увольнения единственного в нашей новейшей (после госпереворота 1993-го года) истории действительно самостоятельного Генерального прокурора Казанника, посмевшего, вопреки запрету Ельцина, исполнить постановление Госдумы об амнистии участникам октябрьских 1993-го года событий, далее всегда была уже абсолютно подконтрольна Президенту. Справедливости ради: не все сдались и не сразу. Полтора года после этого первый (выборный) Совет Федерации не назначал предложенную Ельциным кандидатуру Генпрокурора. Но это означало лишь одно: во главе с противозаконно назначенным Ельциным «исполняющим обязанности», Генпрокуратура вообще не могла функционировать в полном объеме… Люди этого всего не знают или недопонимают. Так что специально это подчеркиваю: выступить в суде с иском в защиту государственных интересов, попранных президентом и его «вертикалью», у нас юридически некому… Это факты. Но, может быть, авторы фильма и руководство нашей пропагандистской машины (дело, разумеется, не в руководстве лишь одного конкретного телеканала) об этом не знают? Тут важнее и показательнее другое — выбранный метод действия. А именно: представлен, как будто, целый спектр мнений — и правые что-то говорят, и левые. И создается видимость какой-то объективности и непредвзятости. Вот только об одном как будто бы забыли — что существуют официальные документы тогдашнего высшего по Конституции контрольного органа — Счетной палаты России, а также реального парламентского расследования — доклад специальной комиссии Совета Федерации по расследованию причин и обстоятельств дефолта. Проблема, как может догадаться читатель, не в том, что фильм, продемонстрированный на всю страну, делали, допустим, какие-то неучи и бездари, не знающие, где и как можно получить официальную и достоверную информацию. Беда в том, что в момент, когда на пороге уже самым недвусмысленным образом война, когда действительно необходимо интенсивно работать на общенациональное сплочение, руководство государства, судя по всему (это моя версия, разумеется), дает своей пропагандистской машине заказ на неприкрыто бессовестное и заведомо лживое освещение событий нашей новейшей истории. Если они так откровенно и нагло врут про то, что мы точно знаем и понимаем, то как им верить в том, что, действительно, деликатно и должно быть прикрыто завесой гостайны? Именно это, повторю, беда. 39 Последний раз редактировалось Chugunka; 27.10.2015 в 09:30. |

|

#6

|

||||

|

||||

|

http://gaidar.center/articles/defolt...lo-ne-by-t.htm

17 августа 2015  День 17 августа 1998 года навсегда оказался вписан в историю посткоммунистической России. Отказ от обслуживания и погашения государственных обязательств, анонсированный в совместном заявлении ЦБ и правительства в тот роковой понедельник, стал важным рубежом не только для участников отечественного долгового рынка, но и для всех жителей страны, которым в последующие четыре месяца предстояло пережить последствия краха банковской системы, обвального падения курса рубля и резкого скачка инфляции. И хотя впоследствии дефолт оказался точкой перелома в тяжелейшем трансформационном кризисе, он все равно еще долгие годы болью в сердце отзывался для миллионов россиян. Именно поэтому сегодня так важно не забывать о причинах катастрофы государственных финансов, которую тогда пережила страна. Дефолт стал итогом бюджетно-долгового кризиса, который Россия переживала в середине 1990-х годов. Его отправной точкой стало 11 октября 1994 года, когда на Московской межбанковской валютной бирже курс российской национальной валюты опустился с 2833 до 3926 рублей за доллар. Масштабная однодневная девальвация рубля вошла в историю посткоммунистической России как «черный вторник», вслед за которым в отставку было отправлено руководство Минфина и Ц. Б. Российское правительство приняло решение принципиально отказаться от финансирования дефицита федерального бюджета за счет кредитов Банка России, масштабное выделение которых послужило ключевой причиной гиперинфляции в 1992 (2508,8%), 1993 (840,0%) и 1994 годах (214,8%). Остановка «печатного станка» привела к последовательному сокращению инфляции в 1995 (131,6%), 1996 (21,8%) и 1997 годах (11,0%). На фоне стабилизации уровня цен очевидными оказались проблемы бюджета, поскольку расходы государственной казны более не обесценивались с каждым месяцем, как это было на протяжении первых трех лет после запуска рыночных преобразований. В 1995 году был принят новый закон о Центральном банке, который юридически оформил запрет на эмиссионное финансирование бюджетного дефицита. В этих условиях единственным источником покрытия разрыва межу расходами и доходами федерального правительства оставались государственные краткосрочные облигации (ГКО), которые впервые были выпущены в оборот весной 1993 года. Первоначально рынок ГКО был доступен только для российских инвесторов, однако по мере макроэкономической стабилизации он стал привлекателен для иностранных финансовых институтов, которые получили сначала ограниченный (январь 1996 года), а затем и полностью свободный (январь 1998 года) доступ к приобретению российских долговых бумаг. Это, в свою очередь, позволило Минфину привлекать средства по относительно низким ставкам, к лету 1997 года опустившимся ниже уровня в 20% годовых, и размещать на рынке среднесрочные обязательства (3-5 лет). Однако фундаментальной проблемой того времени оставалась низкая собираемость налогов, из-за чего правительству приходилось сильнее опираться на заимствования на внутреннем финансовом рынке. В результате с течением времени Кабинету министров приходилось выделять все больше и больше средств на выплату процентов по долгам: если в 1995 году доля этих трат в общем объеме расходов федерального бюджета составляла 19,3%, то в 1996 году — 25,4%, в 1997 году — 23,8%, а в первом полугодии 1998 года — уже более 30%. В итоге к 1998 году непроцентные расходы государства, шедшие на финансирование бюджетной сферы, снизились до 10% ВВП по сравнению с 20% ВВП в 1993—1994 годах. В роли триггера кризиса на рынке ГКО выступила финансовая турбулентность в Юго-Восточной Азии, охватившая данный регион в октябре—декабре 1997 года. На этот период времени пришлась девальвация валют Таиланда, Индонезии и Южной Кореи, происходившая вследствие серьезного оттока капитала из этих стран. Крупные институциональные инвесторы начали вывод средств из развивающихся рынков, в том числе и из России, из-за чего Центральный банк был вынужден прибегнуть к масштабным интервенциям на рынке ГКО с целью удержания ставок. В январе—феврале ЦБ удалось взять ситуацию под свой контроль, однако уже в марте началась новая волна дестабилизации, связанная с отставкой Виктора Черномырдина, стоявшего во главе правительства на протяжении более чем пяти лет и воспринимавшегося за рубежом в качестве гаранта сохранения политической стабильности. Растянувшийся на два месяца процесс утверждения парламентом кандидатуры Сергея Кириенко на должность премьера и отказ последнего от незамедлительного подписания с МВФ Меморандума об экономической политике, служившего важнейшим основанием для предоставления России кредитов со стороны Фонда, еще больше отпугнул инвесторов. В результате к середине июля ставки на рынке ГКО превысили психологически значимый порог в 100%. Инвесторы полностью утратили доверие к России, из-за чего на аукционах 23 и 30 июля, а также 5 и 12 августа Минфину не удалось продать государственные облигации ни на копейку денежных средств. Последней надеждой на выход из сложившейся ситуации была экстренная помощь МВФ. В июле Анатолий Чубайс, назначенный на пост специального представителя Президента по связям с международными финансовыми организациями, договорился с руководством Фонда о выделении России пакета заимствований на общую сумму в 22,7 млрд. долларов. Размер первого транша был установлен на уровне в 5,6 млрд. долларов, которые должны были выделяться при условии принятия законодательных мер, направленных на консолидацию федерального бюджета. Однако в середине июля Дума отклонила ряд предложений правительства по увеличению доходов казны, из-за чего объем первого транша был сокращен до 4,8 млрд. долларов, а оставшиеся 17,9 млрд. долларов так и не были предоставлены. Как итог, российское правительство оказалось абсолютно неплатежеспособным. В этих условиях Кабинет министров мог либо вернуться к политике печатного станка и монетизировать государственный долг за счет высокой инфляции, либо объявить дефолт по ГКО. Выбор пал на второй вариант, и не случайно: слишком свежи в памяти были воспоминания о глубоком инфляционном кризисе 1992-1994 годов, чтобы вновь проводить эксперименты с денежной эмиссией. Решения, озвученные в 10 часов утра 17 августа в Совместном заявлении Правительства и Банка России (отказ от обслуживания и погашения государственных долговых обязательств и удержания валютного курса), были трудными, но, по сути своей, безальтернативными. Дефолт привел к целому ряду тяжелых для экономики и населения последствий, первым из которых стала четырехкратная девальвация национальной валюты, курс которой в период между серединой августа и концом декабря 1998 года опустился с 6,40 до 20,65 рублей за доллар, что привело к существенному сокращению покупательской способности граждан и резкому скачку инфляции, составившей по итогам все того же 1998-го 84,5%. Другим тяжелым последствием стало обрушение банковской системы: крупнейшие финансовые институты того времени — «Менатеп», «СБС», «Инком», «Онэксим», «Мост», «Мосбизнесбанк» — потерпели крах. По инициативе первого зампреда ЦБ Р. Ф. Андрея Козлова размещенные в них вклады были переведены в «Сбербанк России», что позволило частично предотвратить банковскую панику. Вместе с тем, несмотря на то, что дефолт стал трудным испытанием для всего общества, уже спустя несколько месяцев после рокового дня 17 августа российская экономика начала выбираться из кризиса. Отечественные компании в полной мере смогли воспользоваться преимуществами низкого курса рубля и расширить свое присутствие на российском рынке. Именно после дефолта был окончательно преодолен спад ВВП, начавшийся еще до запуска рыночных реформ. Экономика твердо встала на траекторию устойчивого роста, продолжавшегося вплоть до мирового финансового кризиса 2008-2009 годов и приведшего к повышению реальных доходов населения на 141,4%. Из кризиса 1998 года Россия вынесла важный урок: мягкость бюджетной политики не может быть компенсирована жесткостью политики денежной. Последний год президентства Бориса Ельцина оказался первым за всю посткоммунистическую историю России, когда федеральный бюджет был сведен с профицитом. Память о финансовой катастрофе 17 августа послужила залогом фискального консерватизма российского правительства: в 2005 году, спустя семь лет после обрушения системы государственных финансов, федеральный бюджет даже после вычета доходов, получаемых от экспорта нефти и газа, сводился с профицитом в 1,1% ВВП. Впрочем, ключевым фактором бюджетной стабильности стала налоговая реформа начала 2000-х годов, в ходе которой правительство ввело плоскую шкалу НДФЛ, унифицировало ставку социальных взносов, отменило ряд льгот по уплате НДС и налога на прибыль организаций, а также осуществило отмену оборотных налогов и налога с продаж. Реализация этих мер привела к существенному снижению налоговой нагрузки на экономику, которая в период с 2001 по 2006 год ежегодно сокращалась на 1% ВВП. Следствием урезания ставок стало расширение облагаемой базы и увеличение поступлений в бюджет, которое происходило на фоне выхода из тени тысяч российских предпринимателей и активизации деловой активности. В результате налоговая реформа первой половины «нулевых» стала одной из наиболее успешных среди всех преобразований, проведенных в России после краха СССР. Важные выводы из российского опыта семнадцатилетней давности может извлечь для себя Украина, переживающая сегодня тяжелый долговой кризис. Главный урок заключается в том, что дефолт, несмотря на всю его социально-экономическую и политическую тяжесть, не является концом света. Девальвация национальной валюты, крушение системообразующих банков, всплеск инфляции — всех этих последствий можно ожидать в случае отказа правительства от обслуживания и погашения государственного долга. Вместе с тем, минимизировать ущерб для экономики и населения позволят шаги Кабинета министров по упорядочению процесса реструктуризации долговых бумаг, спасению вкладов населения, размещенных на счетах потерпевших банкротство банков, и балансированию бюджета. Достижение последней цели невозможно без снижения налогового бремени, упрощения системы администрирования сборов и отмены льгот и преференций для различных категорий плательщиков. При этом внедрению новых правил уплаты налогов должен предшествовать промежуток времени длиной в полгода-год, необходимый для адаптации бизнеса к анонсированным изменениям условий работы. Наконец, обеспечить макроэкономическую стабильность невозможно без полного отказа от финансирования бюджетного дефицита со стороны Центрального банка: до тех пор, пока ресурсы ЦБ тратятся на поддержку государственных предприятий или на оказание помощи малообеспеченным слоям населения, ни о каком снижении инфляции, наиболее сильно бьющей именно по низкодоходным общественным группам, не может быть и речи.Последним по списку, но не по значению условием успешного преодоления бюджетно-долгового кризиса является консолидация всех парламентских сил перед лицом кризисной угрозы. В России конца 1990-х этого добиться не удалось: коммунистическое большинство Думы блокировало законодательные инициативы правительства по увеличению доходов бюджета и лоббировало наращивание нереалистичных расходных обязательств казны, что, в конечном счете, и стало одной из ключевых причин финансовой катастрофы 17 августа 1998 года. В составе действующей Верховной Рады коммунистическая фракция, как известно, отсутствует. Однако смогут ли представленные в украинском парламенте партии избежать ловушки бюджетного популизма, большой вопрос. В тексте использованы материалы статьи «Какие уроки может извлечь для себя Украина из российского дефолта 1998 года?», ранее опубликованной автором на портале Vox Ukraine. http://voxukraine.org/2015/01/26/defolt-rus/ Последний раз редактировалось Кирилл Родионов; 24.12.2015 в 18:00. |

|

#7

|

||||

|

||||

|

http://www.kommersant.ru/gallery/225..._campaign=foto