|

|

#1

|

||||

|

||||

|

http://www.polit.ru/article/2011/09/04/nystad/

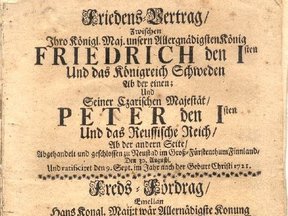

08.09.2011, 09:30 8 сентября 2011 г., Четверг  Титульная страница мирного договора. Фрагмент Автор → Лев Усыскин 04 сентября 2011, 10:55 30 августа 1721 г. в приморском финском городке, по-шведски и сегодня называющемся Ништадт (фин. Уусикаупунки – в буквальном переводе с обоих языков «Новгород») был подписан мир между Россией и Швецией, завершивший войну, продолжавшуюся без малого двадцать один год. Петр I узнал об этом лишь 3 сентября, по получении пакета от руководителей русской делегации на переговорах – Якова Брюса и Андрея Остермана. Направлявшийся в Выборг царь тут же изменил свой маршрут и утром следующего дня прибыл на бригантине в новую столицу, где под звуки канонады объявил радостную весть. Весь этот день специальные трубачи и всадники объезжали город и объявляли о наступлении мира. Петербург праздновал победу весь сентябрь – по-барочному пышно и по-петровски неумеренно. В финале торжеств сенаторы поднесли царю прошение принять титулы Великого, Отца Отечества и Императора Всероссийского. 22 октября после обедни в Троицком соборе под гром сотен пушек Петр Алексеевич изволил удовлетворить данную просьбу своих подданных. Позже, в ноябре, по санному пути двор отправился в Москву, где празднества повторились примерно в том же объеме, хотя и, так сказать, в снежно-ледовом варианте: 250 месяцев войны стоили 3 месяцев веселья… Со школьных лет мы привыкли воспринимать Ништадтский мир как некоторую самодовлеющую вещь, увенчавшую единоборство России Петра I со Швецией Карла XII и его наследников. Попробуем, однако, поместить это событие в несколько более широкий контекст европейской политики и, шире, европейской истории. Итак, этот договор действительно завершил Великую Северную войну – но лишь потому, что являлся последним из целой серии мирных договоров между ее участниками, заключенных в 1719-1721 гг. Дело в том, что Россия была не единственной в той войне противницей Швеции – об этом чуть после, а пока скажем о самом трактате. Он определял условия мира: во-первых, Швеция отказывалась в пользу России от следующих территорий – Ингерманландии, Эстляндии и Лифляндии, при этом Россия возвращала Швеции оккупированную Финляндию. Здесь важно, что эти территории довольно сильно различались и в плане юридического статуса, и по части исторической, и в том, что касается их текущего состояния. Так, Ингерманландия состояла из бывшей «Водской пятины» - новгородских владений с центром в г. Корела (Кексгольм, ныне Приозерск), добровольно уступленной шведам Василием Шуйским в 1610 г. (а вовсе не отбитой у русских силой, как учили нас в школе), а также т.н. «Выборгского лена», вовсе никогда русским не принадлежавшего и ставшего, так сказать, бонусом: ради ускорения переговоров Петр хотел от него отказаться, и лишь настойчивость и смекалка Остермана спасла дело. Что касается Лифляндии и Эстляндии – то их захват как бы оправдывался всяческими мифическими правами, восходящими к Ливонской войне Ивана Грозного, пресловутой «Юрьевской дани», а то туманному новгородскому суверенитету ХII века. Понятно, что все эти обоснования не слишком значимы, но все-таки. Сложность, однако, была не в них, а в том, что, начиная в 1700 г. войну, Петр не имел в виду столь обширные территориальные приобретения, зарясь лишь на уступленное Шуйским и некоторую часть Эстляндии. Лифляндию же предполагалось после победы передать союзной Польше – ибо ей она и принадлежала от Ливонской войны до 1617 г. Тем не менее, Польше ни Лифляндии, ни чего-либо иного не досталось – при том, что ни одна из воюющих стран не претерпела в ходе Северной Войны сравнимого с Польшей разорения: подписанный 7 января (н. ст.) 1720 г. мирный договор с Польшей и Саксонией (имевших на две страны одного короля – Августа Сильного) лишь повторял положения Оливского трактата 1660 г., зафиксировавшего поражение Польши в войне со Швецией 1655-1660 гг. Таким образом, этим союзникам Петра Северная война не принесла ничего кроме значительных убытков. Почему так вышло? А не надо ёрзать: в 1706 г. в тайне от Петра Август подписал с Карлом Двенадцатым мир, позже он выдал шведам на верную смерть близкого Петру человека – дипломата Паткуля, а также совершил еще несколько неблаговидных поступков. Великодушный Петр, видимо, счел, что Август должен быть ему сильно обязан уже тем, что сохранил за собой польский трон, – и на большее претендовать не может. Важно отметить, что население приобретенных Россией земель отнеслось к факту перемены подданства по-разному. В Лифляндии и Эстляндии, не слишком жаловавших прежнюю шведскую администрацию, жители, в общем, отнеслись к русским благоприятно – тем более что уже в ходе войны Петр прикладывал некоторые усилия для ограничения произвола со стороны своих войск. Трудно сказать, сколь эффективно это было, но вот то, что на новых землях сохраняла свое действие прежняя правовая система (и так и работала вплоть до 1840-х годов), не могло не понравиться прибалтийским собственникам всех мастей… Иначе обстояло дело в Ингерманландии – довольно значительное местное население (в том числе и православное, русское) подверглось столь серьезным грабежам и репрессиям, что сперва поднялось на партизанскую войну против русских захватчиков, а после в значительной части эмигрировало на контролируемые шведами земли. В итоге Петру пришлось заселять ставшие пустынными «невские болота» выходцами из северных и центральных районов государства. Интересно, что за отторгнутую Лифляндию шведы еще и получили от России наличные деньги – два миллиона талеров. Сумма более чем значительная (ок. 60 тонн серебра), особенно для разоренной войной страны – по договору она должна была быть выплачена до 1724 г., однако выплаты затянулись до 1727-го. Смыслов в такой сделке было несколько. Во-первых, резко возрастала легитимность передачи территорий: купленное за деньги всегда легитимнее отнятого силой. Во-вторых, великий политик Петр хорошо понимал, что настоящий мир должен сопровождаться наращиванием сотрудничества между прежними противниками – только тогда он станет крепким миром. И в самом деле, в послевоенные годы возникает довольно много совместных со Швецией экономических, политических и культурных проектов – вплоть до несостоявшейся совместной экспедиции на Мадагаскар. А, кроме того, потеря Лифляндии – основной житницы Шведского королевства – скрашивалась в Ништадтском трактате предоставлением шведам права беспошлинной закупки в этой провинции хлеба на 50 000 рублей (кроме неурожайных лет) и других товаров по выбору еще на 100 000. Впрочем, денежные трансферты предусматривались и в других мирных трактатах, завершавших Северную войну. Так, Фридрихсборгский договор с Данией, заключенный 14 июля 1720 г. (н. ст.) включал в себя репарации в пользу Дании в размере 600 000 талеров. Помимо этого, Дания получала Шлезвиг, а также Зундские пошлины со шведских кораблей. А по договору с Пруссией от 21 января 1720 г. Швеция теряла часть владений в Померании – в частности, город Штетин, за что получала от Берлина те же 2 миллиона талеров. Выплатил деньги побежденным шведам и Ганновер, вступивший в войну в 1715 г. и получивший по договору от 9 ноября 1719 г. Бремен и Верден. Итак, в ходе Северной войны основными противниками Швеции были: Россия, Дания, объединенная с Норвегией, Саксония, Польша, а на заключительном этапе – еще Пруссия и Ганновер. Боевые действия шли на огромной территории от Архангельска до центральной Германии в течение 20 лет – однако для правильного понимания масштабов происходившего следует осознать тот факт, что, выражаясь футбольной терминологией, Северная война являлась чемпионатом во второй лиге. В то время, как в той же Европе имел место чемпионат и в лиге первой: так называемая Война за Испанское Наследство (1701 – 1714), в которой коалиция, состоящая из Франции, Испании и Баварии, противостояла другой коалиции из Англии, Австрии, Голландии, Португалии и ряда прочих немецких государств. Это был конфликт гораздо более сильных в военном, политическом и экономическом отношении игроков. Настолько более сильных, что страны второй лиги, по сути, были сильно ограничены в своих действиях – эти действия не должны были наносить ущерба «серьезным дядям». Так, страны первой лиги вообще без восторга воспринимали эту войну в песочнице, отвлекавшую силы, которые могли пригодиться на иных театрах, а заодно осложнявшую снабжение такими жизненно важными материалами, как русская пенька и мачтовый лес из Архангельска или шведский металл. Но коли уж война началась, прикладывались серьезные усилия, дабы она не соединилась с «Большой войной» в единый вооруженный конфликт. Невозможно, допустим, анализировать действия Карла Двенадцатого, не принимая во внимание этот аспект. Именно «мнение старших товарищей» (и их непосредственная военная помощь) определили, с одной стороны, успех Копенгагенской операции 1700 г., выбившей Данию из войны, с другой же – не позволили тогда Карлу уничтожить беззащитный датский флот. В итоге Англия с Голландией получили то, что хотели: на севере Европы не возникло ничьей гегемонии, а вышедшая из войны Дания смогла сдавать в аренду свои войска на театры Войны за Испанское Наследство. (Этой же арендой пробавлялась и Саксония, заключившая в 1706 г. мир с Карлом – вплоть до возобновления войны в 1709 г., саксонские наемники ощутимо присутствовали и в армии антифранцузской коалиции, и даже в армии самого шведского короля.) Именно «большие дяди» не позволили шведам всерьез блокировать Архангельск – и даже нанести ущерб архангельской торговле в ходе налета на порт. Именно они долго не позволяли Карлу, в погоне за отступавшими саксонцами, пересечь собственные границы Саксонии: Саксония была формальной частью Священной Римской Империи, и нарушение ее границ потребовало бы вмешательства Австрии… Они же, «большие дяди», не позволяли потом додавить Швецию окончательно – ибо базовой политической установкой у них было недопущение в Северной Европе чьей-либо гегемонии. Кстати сказать, Петр Первый понимал все это очень хорошо – в часто цитируемом письме, направленным в конце войны одному из серьезных европейских монархов, он так и описывает политическую ситуацию на севере Европы: мол, раньше была Швеция, а теперь мы стали вместо нее. Важно, что не вместе с ней, а именно вместо нее: то есть как бы число игроков осталось прежним, и для стороннего интересанта вся картинка остается, якобы, без изменений – просто вместо «Швеция» следует писать «Россия». Итак, Россия в результате Северной войны «закрепилась во второй лиге» – при том, что прежде не участвовала в «европейских первенствах», а лишь совершала время от времени «товарищеские матчи». В окружении Петра это понималось именно так и считалось большим шагом вперед. Однако имелась еще одна страна, для которой Северная война стала, по сути, пропуском в большую европейскую политику – и пропуском перспективным. Это – Пруссия Фридриха-Вильгельма Первого, короля, вполне сравнимого с Петром Великим по харизме строителя государства и вообще многим Петра напоминающего: достаточно принять во внимание его усилия по военному строительству или же культурные новации, сделавшие Богом забытый Берлин одним из важнейших германских культурных центров. Стоит добавить, что, в отличие от России, Пруссия, искусно уклонявшаяся от вступления в войну до тех пор, пока ее исход не стал очевиден, получила свои бенефиты почти даром. Собственно, в этом и заключалось историческое значение Великой Северной войны – открыть дорогу в европейской политике для двух государств, еще через треть века ставших, и надолго, полноправными игроками ее первой лиги. «Полит.ру» ранее публиковал заметки Льва Усыскина о творцах Ништадтского договора – А. Остермане, и Я. Брюсе (1, 2, 3) , о Полтавской битве и Сражении у Лесной. 204 Последний раз редактировалось Chugunka; 05.06.2021 в 13:54. |

|

#2

|

||||

|

||||

|

http://www.pravda.ru/society/fashion...nordenkrieg-0/

30 авг 2010 в 13:46 23.07.2016, 12:23 Общество » Наследие » Россия Уже мало кто помнит о том, что свыше трехсот лет назад 30 августа произошло одно событие, сильно повлиявшее на историю и культуру нашей страны. Именно в этот день царь Петр I объявил войну Швеции, и Россия стала участницей одного из крупнейших европейских конфликтов, который впоследствии получил название "Северная война". Причем, как это ни странно, никому в нашей стране, даже самому Петру Алексеевичу, участие в этом "междусобойчике" не было, по большому счету, нужно. Уже потом, стремясь хоть как-то оправдать и обосновать действия государя, придворные историки сочинили версию о необходимости выхода к Балтийскому морю и об "окне в Европу". Во многих монографиях и трактатах говорилось о том, что нашей стране были необходимы собственный торговый флот (ну и военный, конечно же, должен же кто-то купцов на море охранять, ведь пиратство в Балтийском море в те времена было весьма развито) и хорошо оснащенные порты, в которых бы он базировался. Отсутствие такового подрывало экономику страны, поскольку для торговли со странами Европы приходилось пользоваться услугами посредников (тех же самых шведов), которые покупали задешево, а продавали втридорога. И тем самым лишали русских купцов своих законных доходов, а государство — изрядной части налоговых поступлений. Все это, конечно соответствовало действительности, но лишь отчасти. Да, несомненно, при отсутствии посредников торговать было бы проще и выгоднее. Однако, как показывают исследования, России в те времена торговать было… особо нечем. Наша страна, еще не совсем оправившаяся от Смутного времени и всех потрясений, связанных с церковным расколом, лишь подходила к тому, что бы наполнить товарами внутренний рынок. Промышленное производство только начинало развиваться, во многих областях еще вовсю господствовало натуральное хозяйство. Где уж тут говорить о широкомасштабной заморской торговле! Себя бы обеспечить всем необходимым… Конечно, существовала еще и торговля со странами Востока. Вот здесь Россия, имея свободный морской "проход", ведущий в страны Европы, могла бы сама богатеть, оказывая посреднические услуги. Но здесь у нашей страны был сильный конкурент, с которым нельзя было не считаться. И назывался он — Османская Империя или Блистательная Порта. Именно через державу турецких султанов в то время и шел основной поток восточных товаров, принося ее купцам и правителям огромные барыши. Для того, чтобы вытеснить такого сильного конкурента, нужно было отнять у него удобные морские пути, значительная часть которых пролегала по водам Черного моря. Что самое удивительное, именно это Петр I и намеревался сделать. Кто-кто, а уж Петр Алексеевич прекрасно понимал, что соваться воевать против государства, имеющего самую сильную армию в Европе, мощный военный флот и не раздираемое никакими внутренними конфликтами — глупо и самоубийственно. Кроме того, практических выгод от завоевания Прибалтики и Финляндии в те годы было весьма немного. Земли эти были весьма бедны, суровый климат делал их малонаселенными, а отсутствие путей сообщения — труднодоступными. Даже завоевав их, построить там порты европейского уровня вряд ли получилось бы быстро. Также эти края не отличались плодородными землями и залежами полезных ископаемых, которые могли бы привлечь туда людей для быстрого освоения края. Иное дело — богатое и густонаселенное Черноморское побережье! Неудивительно, что царь и все его ближайшее окружение стремилось захватить этот благодатный край. Собственно говоря, Петр Алексеевич не собирался откладывать это дело в долгий ящик. Однако после двух походов в Приазовье стало ясно, что без союзников Порту не сокрушить. Поэтому-то Петр I и снарядил знаменитое посольство в Европу — заключать союз против турок. Но в итоге сам оказался втянут в антишведскую коалицию. Случилось это так. Очень быстро выяснилось, что с османами в Европе в то время воевать никто не хотел. Петр I, утратив значительную часть своей самоуверенности, метался от государя к государю надеясь заключить хотя бы формальный союз против Порты. Этими настроениями молодого царя воспользовался хитрый и опытный курфюрст Саксонский и король Польский Август II. Он предложил свою помощь в будущей войне с турками в обмен на помощь русских в уже фактически идущей войне с формальной союзницей османов Швецией. Петр, которому для поддержания своего престижа была необходима маленькая победоносная кампания, был готов воевать хоть с самим чертом, лишь бы поскорее. И вот, 30 августа 1700 года война Швеции была, наконец, объявлена. Вряд ли Петр Алексеевич, начиная эту кампанию, ясно себе представлял, что втягивает Россию в самую долгую войну в ее истории (Северная война продлилась ровно двадцать один год). Получилось так из-за того, что наша страна вступила в нее абсолютно неподготовленной. Армия, которая бодро отправилась на штурм Шведской крепости Нарва, состояла из самых разномастных (в прямом смысле этого слова, единой формы для солдат и офицеров тогда еще не существовало) полков. Среди них были и недобитые стрелецкие полки, и подразделения "нового строя", и архаичная дворянская конница, и отряды башкир, калмыков и татар, вооруженных лишь луками и копьями. Большинство офицеров были наемными иностранцами, зачастую не понимавшими русского языка. Солдаты были вооружены разнокалиберным стрелковым оружием, пользоваться которым умел один человек из взвода. Неудивительно, что подобное войско было наголову разгромлено под Нарвой шведами численностью в 3 раза меньше (русских было 36 тысяч, а шведов — 12 000). Вскоре выяснилось, что проблемы были не только в отсутствии нормальной армии. Промышленность России оказалась совсем не готова к снабжению войска, а покупать снаряжение за границей не представлялось возможным. Система снабжения продовольствием и фуражом также буксовала из-за отсутствия хороших дорог, так что солдатам приходилось выживать за счет грабежа местного населения (которого, как мы помним, в Прибалтике было мало). Любой на месте Петра поспешил бы в таких условиях заключить почетный мир со шведским королем. Но в том-то и дело, что Петр "любым" не являлся. И он, не прекращая войны, начал "с нуля" создавать то, в чем так остро нуждалась Россия. В результате случилось чудо, которого доселе не знала вся мировая история. Действительно, как это еще можно назвать, если не чудом? Страна, вступившая в тяжелую и кровопролитную войну без современной армии и флота, к концу войны имела и то, и другое, причем самого высокого уровня. Дикий и малозаселенный край, на территории которого велись военные действия, за двадцать лет превратился в одну из самых густонаселенных провинций будущей Империи. Буквально из ниоткуда возникали поселки и города, самый известный из которых, Санкт-Петербург, уже в середине XVIII столетия был признан одним из самых красивых городов в мире! И все эти населенные пункты связывали между собой самые лучшие в России дороги. Но это еще не все. За время войны в нашей стране появились крупные металлургические заводы, текстильные мануфактуры, судостроительные верфи. Была основана сеть светских учебных заведений, появилась знаменитая Академия наук. В нашей стране стали выходить газеты (надо же было знакомить население с победами русского оружия), появились аптеки и больницы (раненых было катастрофически много) и увеселительные заведения вроде театров (зрелищами народ отвлекали от тягот, принесенных войной). Так что, можно сказать, что именно в результате Северной войны и появилась Российская империя, наследницей которой является современная Российская Федерация. Если бы не она, то, скорее всего, процесс становления этого нового для русских государственного образования растянулся бы на века. Однако и цена за подобное "экстремальное государствостроительство" была заплачена немалая — одни военные потери составили около полумиллиона человек. А сколько умерло от голода и непосильных трудов — сосчитать просто невозможно. Кроме того, именно Северная война заложила основной государственный сценарий молодой Империи — начинать любое дело, будучи абсолютно не готовым к нему, затем ценой неимоверных жертв, не считаясь ни с чем, успешно справляться со всеми трудностями, выходить из каждой передряги модернизированными, но совершенно опустошенными (морально и материально). Словом, как сказал поэт: "И вечный бой, покой нам только снится…". К сожалению, до сих пор именно этот сценарий чаще всего лежит в основе любого государственного мероприятия, не важно, военного или мирного. А что касается Северной войны, то она, продлившись свыше 20 нелегких для России лет, окончилась того же 30 августа 1721 года подписанием Ништадского мира. Большую часть захваченных земель пришлось вернуть Швеции (например, Финляндию), а за те земли, что отошли России, к тому же еще заплатили порядка 1,5 миллиона рублей золотом. Однако государь и его окружение не считали такие условия унизительными для себя. Ведь их усилиями и с помощью всего народа за эти двадцать лет была создана великая держава. А ради такого не грех и повоевать… |

|

#3

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/bataliya-pri-f...dte-21228.html

10 февраля 2016, 00:00 Русские победы, История  Фрагмент пластины (модель для цилиндра-копира) с изображением взятия Фридрихштадта,1713 г. Автор: Мастер: Нартов А.К. 11 февраля 1713 года русские разгромили шведов у границ Дании К началу 1713 года в войне России со Швецией произошел решительный перелом. Основные силы шведов во главе с самим Карлом XII были разбиты еще в 1709 году под Полтавой, а за следующие три года русские войска, громя неприятеля, полностью заняли Прибалтику и затем продвинулись далеко на запад в Померанию. Тогда эта территория по южному берегу Балтийского моря (которую в наше время пополам делят Германия и Польша) была шведским владением, она так и называясь Svenska Pommern — шведская Померания. В боях на этих землях русская армия должна была действовать против шведов в союзе с войсками Дании и Саксонии. Однако в декабре 1712 года, еще до прибытия русских войск, на западе Померании опытный шведский фельдмаршал Магнус Стенбок с отрядом в 16 тысяч человек разгромил объединенное 20-тысячное датско-саксонское войско. И только появление здесь в январе 1713 года 45 тысяч русских солдат кардинально изменило стратегическое положение. Шведы тут же прекратили активные действия и перешли к обороне. Они рассчитывали отразить русское наступление на хорошо укрепленной позиции в городе Фридрихштадте (ныне небольшой поселок на самом севере Германии, в провинции Шлезвиг-Голштиния, недалеко от датской границы). Город располагался вблизи моря, был окружен многочисленными каналами и не проходимыми в условиях распутицы болотами. Зима в этих краях, в отличие от русского климата, мягкая, почти без морозов, и к концу января 1713 года окружавшие Фридрихштадт не покрытые льдом болота стали почти непреодолимым препятствием. К тому же шведы разрушили плотины на окрестных каналах, затопив местность и сделав ее еще более недоступной. В итоге к Фридрихштадту можно было подойти только двумя узкими плотинами, «укрепленными перекопами и батареями» — так о них донесла разведка Преображенского полка, чей доклад сохранился в архивах до наших дней. Датчане и саксонцы, не раз битые шведами, отказались от атаки столь хорошо защищенного природой укрепления. Русским пришлось действовать самим, без европейских союзников. Объявление скрыто. Царь Петр I прибыл в район Фридрихштадта 9 февраля (по новому стилю) 1713 года. Изучив донесения разведки и лично осмотрев позиции неприятеля, он сам начертил план штурма шведских укреплений. Пехота должна была решительно атаковать главную дамбу, ведущую в город, а кавалерии поручалось совершить обход правого фланга противника и атаковать его по второй дамбе.  Осада Фридрихштадта 1713 год. История Лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка. 1701-1901 (Том 1) Атака русских началась 11 февраля 1713 года за три часа до рассвета. В полной темноте на шведов двинулись четыре батальона Преображенского и Семеновского полков и один батальон гренадеров под командованием генерал-майора Федора Глебова, опытного военачальника, когда-то начинавшего военную службу еще в «потешных полках» царевича Петра. Русским пришлось идти в атаку по узкой простреливаемой плотине, двигались длинной колонной по 6–8 человек в ряд. Даже на плотине не было твердого покрытия, ноги гвардейцев и гренадеров тонули в непролазной грязи. «Понеже такая была вязкая грязь, что не только со всех солдат обувь стащило, но у многих лошадей подковы выдрало» — так на следующий день описывалась атака на Фридрихштадт в дневнике, который вели адъютанты Петра I. Без обуви, босые русские солдаты бегом в штыки атаковали врага. Плотину защищали один за другим три «перекопа» — построенные шведами укрепления с артиллерией. Первый и второй «перекопы» русские захватили сходу, переколов штыками не ожидавшего дерзкой ночной атаки неприятеля. С третьего «перекопа» шведы успели открыть картечный огонь из пушек. Однако находившиеся в атакующей колонне гренадеры решительно бросились вперед и, приблизившись вплотную к врагу, забросали шведские укрепления ручными гранатами, чем обеспечили успех русской штыковой атаки. Шведы, не выдержав такого решительного удара, скинули в воду пушки и побежали. Отступающий неприятель зажег строения, имевшиеся на узкой дамбе, в надежде, что огонь задержит русское наступление и даст время шведам подготовиться к отражению атаки в самом Фридрихштадте. Однако наши солдаты не остановились и сквозь огонь ворвались прямо в город. Войска шведского фельдмаршала Стенбока начали общий отход, отступив из города к деревне Кольдебиттель. Отступающих тут же атаковали драгунские полки русских, обходившие район Фридрихштадта. Лошади не могли пройти по заболоченной местности, и русские драгуны шли в атаку пешим порядком, под общим началом ближайшего соратника царя Петра генерала Александра Меньшикова. Когда к драгунам Меньшикова подоспела наша пехота, шведы, потеряв несколько сотен пленных, окончательно отступили. Поскольку неприятель не ожидал столь решительной атаки русских по узкой плотине, то сопротивление растерявшихся шведов оказалось слабым, и русские войска в ходе баталии за Фридрихштадт понесли минимальные потери — всего несколько десятков убитых и раненых. Уникальный случай в нашей истории, когда все павшие и раненые в той битве трехвековой давности известны поименно. Например, Ярославский драгунский полк (который впоследствии станет Кирасирским полком лейб-гвардии) в тот день, 11 февраля 1713 года, потерял всего четырех человек: погибли поручик Чириков, драгуны Козлов и Пономарев, а драгун Шишкин раненым попал в плен к неприятелю. Вскоре пленного Шишкина обменяли на двух захваченных в том бою шведов. 12 февраля 1713 года в отбитом нашими войсками Фридрихштадте разместилась ставка Петра I. Через три месяца шведские войска в этом районе окончательно капитулируют, и Северная война еще более приблизится к победному завершению. |

|

#4

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/garnizon-polta...til-29705.html

04 мая 2017, 13:05 Русские победы, История  Полотно «Героическая оборона крепости Полтава» Героическая оборона Полтавы стала прологом знаменитой битвы, переломившей ход Северной войны В 1708 году начался важнейший этап Северной войны. Шведский король Карл XII разгромил союзников России и обеспечил надежные тылы в Польше. 8 января 1708 года шведская армия под командованием короля переправилась через Вислу и двинулась на Москву. Однако теперь Карлу XII противостояла хорошо организованная регулярная русская армия. После нескольких неудачных сражений шведские войска неожиданно повернули на Малую Русь, надеясь на помощь тайно изменившего царю гетмана Мазепы. Но вместо обещанной союзником многотысячной казачьей армии Карл получил лишь около 2 тысяч изменников, в основном запорожцев, боявшихся уничтожения казачьей вольницы. С трудом перенеся зиму 1708–1709 года, одну из самых суровых в истории Европы, шведы весной осадили Полтаву. В случае взятия крепости, Полтава стала бы опорной базой для продолжения наступления. «Мы совершим необыкновенное дело, — сказал Карл XII своим генералам, — и приобретем славу и честь... Я атакую и возьму город!». Шведский король был уверен в быстрой победе. 35-ти тысячной шведской армии противостоял небольшой гарнизон – 4182 солдата, 88 артиллеристов при 28 пушках и 2,5 тысяч вооруженных местных жителей и казаков. Город был плохо укреплен, боеприпасов было недостаточно. Сила русских, как это часто случалось в отечественно истории, заключалась в доблести и героизме. Сначала Карл предложил защитникам крепости сдаться, на что комендант полковник Алексей Келин ответил решительным отказом. Активные действия под стенами крепости шведы начали 1 апреля 1709 года и уже 3 апреля предприняли штурм крепости, который защитники отбили с помощью горожан. Шведы безуспешно штурмовали город трижды. И тогда Карл XII приступил к долгосрочной осаде. Мазепинцы строили апроши (ходы сообщений), но русские регулярно совершали вылазки и срывали работу саперов. Как-то раз они обнаружили подкоп, в котором были заложены пороховые заряды, солдаты «из камор подкопных порох вынули». Он пришелся весьма кстати, поскольку боеприпасы у гарнизона заканчивались. На 23 апреля (4 мая) 1709 года шведы планировали произвести взрыв и начать очередной штурм – Карл желал «пролития крови», сообщает «Дневник военных действий Полтавской битвы». Но так как никакого взрыва не произошло, штурм сорвался. Всего гарнизон Полтавы отразил 20 штурмов. Петр I не ошибся в выборе коменданта – мужественный полковник Алексей Келин, был тем человеком, который в любой момент был готов сложить голову за Родину. Во время осады он проявил неослабную энергию, ему удавалось поддерживать на высоком уровне патриотический дух гарнизона и населения Полтавы. Армия противника оказалась скованной, у русской армии появилась возможность сосредоточить силы для генерального сражения. |

|

#5

|

||||

|

||||

|

https://eadaily.com/ru/news/2017/06/...evernaya-voyna

23 июня 2017 09:20  23 июня 1710 в ходе Великой Северной войны русским войскам сдался Выборг — одна из ключевых шведских крепостей на Балтике. Капитуляция стала итогом длительной осады и произошла после прибытия из Санкт-Петербурга подкрепления вместе с самим царем Петром I и большим количеством осадной артиллерии. После неудачной попытки захвата Выборга, предпринятой Петром I в 1706 году, Выборг получил передышку, так как основной театр войны сместился на Юг. Основная армия Карла XII, действующая в Литве, Полесье и Украине, стала главной заботой русского царя. Однако после разгрома шведской армии под Полтавой, Петр решил предпринять новую попытку овладения городом. Исполняя волю царя, 12 апреля 1710 года адмирал граф Федор Апраксин с 8-тысячным корпусом при 10-, 12-фунтовых пушках и 3 мортирах прибыл к городу после двухдневного марша по льду от Кронштадта. Главные силы заняли позицию у деревни Хиетало, в 3-х верстах от города, на единственной дороге, соединяющей Выборг с Западной Финляндией, где зимовала вшедская армия генерала Любекера. Гарнизон Выборга состоял из 6000 человек под командованием полковников Шернстроля и Аминова, вооружение крепости состояло из 141 пушки, 8 мортир и 2 гаубиц. Русские энергично принялись за осадные работы. Атака была направлена с 2-х сторон: главная, на каменный город со стороны пролива, была поручена генерал-майору Брюсу, вспомогательная, на восточной, наиболее доступной для постепенной атаки фронта на земляной город, — генерал-майору Берхгольцу. Несмотря на трудности, связанные с погодой, русским удалось быстро оборудовать артиллерийскую позицию и уже 12 аперля две батареи открыли огонь по крепости с востока и запада. Стремясь помешать обстрелам, 23 апреля осажденные предприняли вылазку, однако она окончилась неудачей. Положение шведов стало отчаянным, когда 20 мая русскому флоту под командованием вице-адмирала Крюйса удалось пробиться через льды и прибыть к Выборгу. Царь присутствовал при флоте в качестве контр-адмирала. Вместе с флотом прибыло 7000 человек и осадный парк из 80 пушек, 28 мортир и 190 ручных мортирок. Шведы могли лишь бессильно наблюдать, как вокруг их крепости ведутся осадные приготовления. Обреченное положение крепости стало очевидным, поэтому Петр, произведя лично осмотр всех осадных работ и рекогносцировку крепости, 26 мая отправился в Кронштадт, оставив подробную инструкцию для дальнейших действий. Лишь 29 мая к Березовым островам подошла безнадежно опоздавшая шведская эскадра с целью не допустить подхода царя к Выборгу. При этом на морское сражение шведы не решились, ввиду явного превосходства русского флота, так что крепость продолжала оставаться блокированной с моря. К 12 июня были закончены осадные работы и батареи предприняли пятидневную бомбардировку (вплоть до 17 июня), произведя большие разрушения как на крепостных верках, так и в самом городе. 18 и 19 июня русские на глазах неприятеля готовились к приступу, сооружая плавучие мосты. Перед неизбежностью поражения 20 июня комендант вступил в переговоры, а 23 июня сдал крепость на условиях свободного выхода гарнизона с оружием. В Выборге, кроме артиллерийского вооружения, было взято 5500 ружей и большие запасы пороха и снарядов. За успешные действия генерал Апраксин был произведён в генерал-адмиралы и награждён орденом Андрея Первозванного, генералы награждены имениями, офицеры золотыми, а нижние чины серебряными медалями и полугодовалыми окладами содержания. По Ништадтскому мирному договору 1721 года Выборг официально стал частью Российской империи. |

|

#6

|

||||

|

||||

|

https://tsargrad.tv/shows/gangutskoe-srazhenie_78805

https://youtu.be/kfOUiQ0qAb8 7 августа 1714 года произошел один из наиболее славных эпизодов Северной войны - Гангутское морское сражение. В память о нём учреждён праздник - День воинской славы России. |

|

#7

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/grengame-posle...noe-30400.html

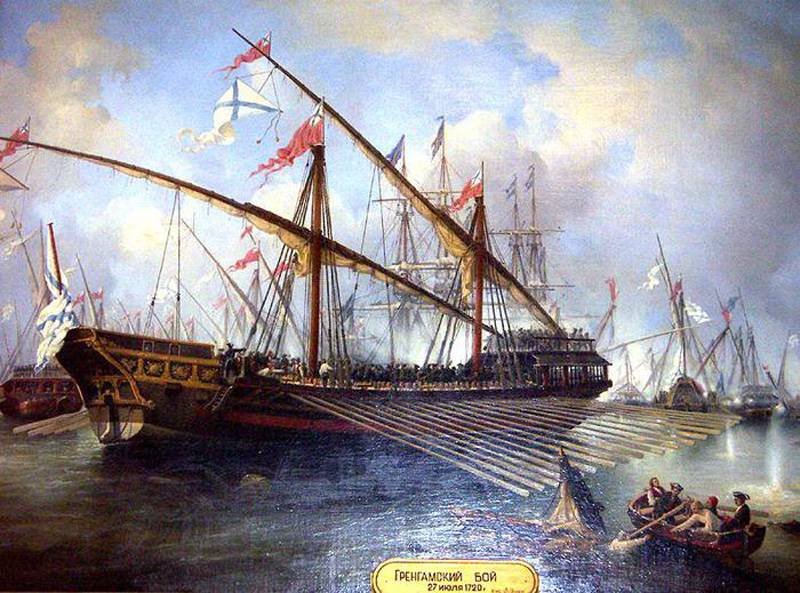

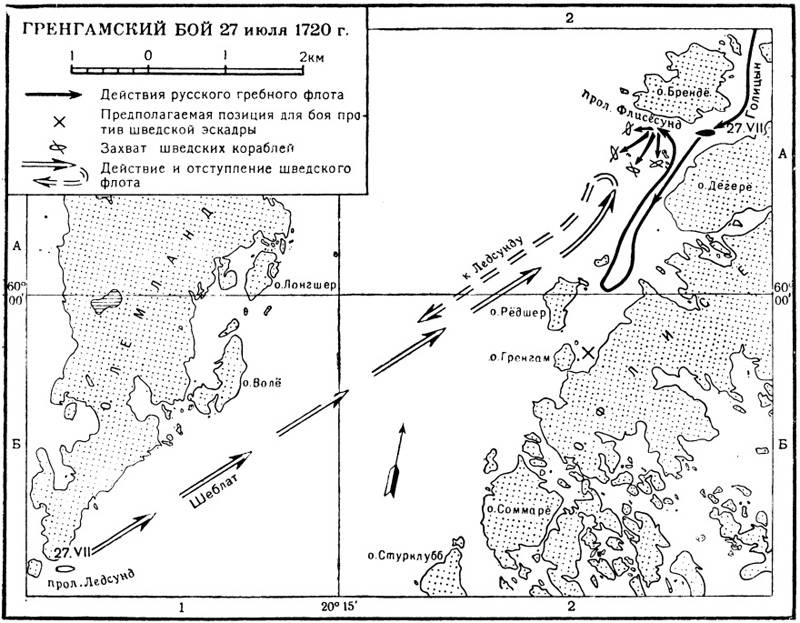

07 августа 2017, 14:00 Русские победы, История  Ф. Перро «Сражение при Гренгаме 27 июля 1720 года», 1841 7 августа 1720 года у острова Гренгам состоялся бой между русским и шведским флотом Спустя ровно шесть лет после блистательной победы русского флота над шведами в Гангутской битве была одержана еще одна виктория, в сражении у острова Гренгам. Инициатива, перехваченная в битве у Гангута, осталась в руках русских, шведы перестали быть властителями Балтийского моря. Такое усиление русских позиций сильно беспокоило англичан, действия британской дипломатии были направлены против России: в 1717 году Англия внесла раскол в Северный союз, в 1719 году пыталась создать антирусский блок, постоянно вмешивалась в русско-шведские переговоры, а в 1720 году подписала на выгодных для себя условиях договор со Швецией по оказанию ей военной помощи. Для демонстрации мощи англо-шведский флот вошел и в конце мая встал у Ревеля, но его приход к хорошо укрепленной русской крепости, оказался напрасным. Без значительных сухопутных сил англичанам и шведам здесь было нечего делать. Пока союзники маялись и не знали, как еще напугать русских, на шведском побережье высадился русский десант, углубившийся на 30 верст территории противника. Это действие, произведенное за спиной объединенной эскадры, показало никчемность англо-шведского альянса и совместной военной операции – русские по-прежнему доминировали на Балтике. Не помогли англичане шведам и в битве у острова Гренгам, русскую эскадру в составе 61 галеры и 29 кораблей с почти 11 тысячами десанта, направлявшуюся к Аландским островам, шведы встречали одни. Первая встреча с кораблями противника произошла 6 августа 1720 года у островов Лемланд и Фрисберг, но атаковать и абордировать суда помешала штормовая погода. Атаку и захват вражеских судов перенесли на следующий день. Таков был план командующего эскадрой Михаила Голицына. Читайте в рубрике «История» Смерть царевича ИванаО причинах смерти сына Ивана Грозного историки спорят до сих пор Смерть царевича Ивана У шведского командования: вице-адмирала Шёбланда и Вахмайстера был свой план. Они решили воспользоваться преимуществом своих парусных кораблей над русскими гребными. Утром следующего дня они двинулись на наши галеры подходящие к Гренгаму и подвергли их массированному обстрелу. Голицын приказал отходить в пролив между островами. Преимущество мобильных галер оказалось на их стороне, маломаневренные шведские фрегаты в узком проливе с рифами и мелями были беспомощны. Выстроившись в боевой порядок, галеры встретили противника огнем, после чего завязали абордажный бой. В итоге в плен были взяты 4 шведских фрегата и 407 человек экипажа, убитыми шведы потеряли 103 человека. Искусный и отчаянный маневр флагманского фрегата, на котором находился Шёблад, позволил ему выскользнуть из пролива и уйти в открытое море. Свежим попутным ветром воспользовались и остальные корабли неприятельского флота, для бегства шведских парусников ветер действительно стал преимуществом и спас их от полного разгрома. Мы потеряли в этой битве 82 человека убитыми и 246 ранеными. Надо отдать должно шведам, повреждения, которые получили 43 галерам, оказались не совместимы с их дальнейшим использованием, ремонту они не подлежали, и их пришлось сжечь. Но, самое главное произошло, Гренгамская победа вновь подтвердила превосходство русского флота в водах Балтики и показала ничтожность англо-шведского альянса. Военная победа стала победой дипломатической и ускорила подписание Ништадтского мирного договора. В честь победы была выбита медаль с надписью: «Прилежание и храбрость превосходит силу», согласно древней русской традиции, в честь победы над противником в Петербурге воздвигли храм святого мученика Пантелеимона, Гангутская и Гренгамская победы были одержаны в день его памяти. |

|

#8

|

||||

|

||||

|

http://историк.рф/history_day/7-%d0%...b%d0%be%d1%82/

Последнее крупное сражение Северной войны состоялось в Балтийском море около острова Гренгам. Накануне русский флот под командованием Михаила Голицына в составе 61 галеры и 29 лодок приблизился к Аландским островам. Когда эскадра подошла к Гренгаму, шведский флот, имевший 156 орудий, неожиданно снялся с якоря и открыл огонь. Русские корабли отступили на мелководье, шведы преследовали их. На мелководье манёвренные русские галеры и лодки пошли в атаку и сумели взять на абордаж четыре фрегата (34-пушечный «Стор-Феникс», 30-пушечный «Венкер», 22-пушечный «Кискин» и 18-пушечный «Данск-Эрн»), после чего оставшаяся часть шведского флота отступила. Победа у Гренгама значительно укрепила русское влияние на Балтийском флоте и способствовала победному завершению Северной войны.

|

|

#9

|

||||

|

||||

|

https://topwar.ru/121994-grengamskiy...noy-voyne.html

8 августа 2017  Фердинанд Виктор Перро «Сражение при Гренгаме 27 июля 1720 года» Петр I называл шведов, с которыми упорно сражалась Россия, своими учителями. Надо отдать им должное, учили эти господа исправно и основательно. Война, которая поначалу представлялась юному царю некоей легкой прогулкой, слегка удлинившимся Азовским походом, с несомненным скорым и победным концом, растянулась на долгих два десятилетия. Путь в Европу был извилист и ухабист, а в его основание ложились все новые и новые тысячи жизней – своих и чужих людей. Государя притягивала Европа: ее знания, технологии, обычаи и культура, – все те средства, с помощью которых Петр устранял разрыв между Россией и остальной Европой, и, стремясь к этому всему, он готов был на многое. Запад не был обителью добродушных мудрецов, готовых открыть истину настойчивому и прилежному ученику. Он был разный и далеко не дружелюбный. Много раз оттуда приходили учителя и наставники, которые искали не учеников, а лишь материал для своих опытов. Они приплывали на боевых ладьях, наступали на закованных в латы крепких конях в белых попонах с черными крестами, мчались на породистых злых и сытых жеребцах, а за спиной их колыхались крылья из перьев, и полыхало пламя пожарищ сожженных городов. Многие приходили – немногим суждено было вернуться. И учительский век шведов подходил к концу. Осталось совсем немного, пару взмахов топором, и вот оно – окно в Европу. Топор опускался раз за разом, методично и размашисто, и на одном из следов, оставленных его отточенным суровыми уроками лезвием, отпечаталось: «Гренгам». Многоходовка барона фон Гёрца Мрачен был город Стокгольм под конец второго десятка лет войны с «московитами». И в мирное время лишенный южной темпераментной суеты, живущий по скромному лютеранскому канону, город потускнел. Бросались в глаза печальные лица большинства женщин, мужчин же было значительно меньше – новые рекрутские наборы вырывали их из размеренной жизни и отправляли под знамена Карла, «по благодати Бога короля Швеции, готов и вендов». Батальоны маршировали за батальонами, грузились на корабли и отправлялись за море в Померанию, Лифляндию, Польшу и далекую Россию. Шведский лев все сильнее напрягал свои мышцы, сражаясь сразу с несколькими противниками. Наконец, он вложил все имеющиеся силы, всю ярость и свирепость в один мощный, до хруста костей, беспощадный прыжок – и проиграл. Лучшие полки, закаленные ветераны боев в Польше и Саксонии, влекомые королем, двинулись в бескрайние просторы России, чтобы остаться там навсегда. Лучшие полководцы и командиры королевства: фельдмаршал Реншильд, генералы Левенгаупт и Шлиппенбах – теперь были в плену у русских. Карлу и его неудачному союзнику, гетману-перебежчику, удалось вырваться из острых когтей северного орла и укрыться на территории Оттоманской Порты, чье дружелюбие легко сосуществовало с вероломством и коварством. Несостоявшийся король окраины Мазепа нашел свой конец на чужбине, Карл же, проклиная ставшего вдруг негостеприимным султана, был вынужден вернуться на родину еще стремительнее, чем покидал ее.  Барон Георг Генрих фон Гёрц Пока Его Величество соизволил мотаться по краям весьма отдаленным, его собственное королевство жило своей жизнью и лишь благодаря усилиям приближенных короля не рухнуло в пучину хаоса за годы отсутствия своего правителя. Одним из таких политиков был премьер-министр Георг Генрих фон Гёрц, чью энергию, ум, деловые и личностные качества отмечал сам Вольтер. Этот политик гораздо раньше многих своих коллег понял, чем закончится долгая и кровопролитная война с Россией, и начал напряженно обдумывать, как выбраться из этого болота, не только не утопив в нем Швецию, но и чтобы в грязи измазаться умеренно. Полностью согласиться на предложения Петра I было невозможно – это нивелировало бы все усилия Густава Адольфа и его преемников в XVII веке, вытащивших Швецию из провинциального захолустья в число ведущих политических игроков. Такой шаг мог вновь забросить королевство на исходные, сильно второстепенные, позиции. Барон фон Гёрц был политическим игроком крупного калибра, склонным к определенному риску. Он разработал план грандиозной по тем, да и по нынешним меркам комбинации. Замысел был очень дерзким: переформатировать тогдашние политические альянсы в Европе и интегрировать в один из них Швецию. Гёрц хотел создать совершенно новую коалицию из Франции, Испании, Швеции и России, которая была бы направлена против Австрии, Речи Посполитой и Дании. В Англии планировалось привести к власти династию Стюартов, или, как их еще называли, якобитов. В случае успеха этой многоходовки Стокгольм мог болезненно, но все же в рамках допустимого, отдать России часть Прибалтики и Карелии, получив взамен солидные территориальные приращения за счет датских и польских земель. Кроме того, предлагалось отдать русским солидный кусок восточных земель Речи Посполитой. Дело было наполовину сделано, но, как говорится, осталось только царя уговорить. С монархами как раз было нелегко. Не все они согласились бы на такую смелую перетасовку европейской колоды, поэтому требовалось освободить их от занимаемых должностей. Первым был прозондирован испанский двор, где правил Филипп V Бурбон, внук Людовика XIV. Сам король мало интересовался делами, и реальная власть была сосредоточена в руках кардинала Альберони. Барон предложил ему организовать смещение регентов при малолетнем Людовике XV – герцога Орлеанского и кардинала Дюбуа. Альберони охотно согласился. В Англии через шведского посла началась подготовка к организации восстания против Георга I c целью передачи короны Якову Стюарту, проживавшему в Риме. В Речи Посполитой агентами Гёрца велась разъяснительная работа на предмет свержения Августа Сильного и воцарения «проверенного кандидата» Станислава Лещинского. Столь масштабная операция готовилась с размахом, но произошла утечка информации, и о заговоре стало известно французскому кардиналу и регенту при короле Людовике XV Гийому Дюбуа. Осознав угрозу, он немедленно написал тревожное послание в Лондон, и там серьезно взялись за ставшего не в меру шустрым шведского посла Карла Юлленборга, перехватывая его почту. В феврале 1717 г. его арестовали, а найденные при обыске письма опубликовали в газетах. Из них следовало, что лейб-медик Петра I, шотландец по происхождению, якобы состоял в переписке с окружением Якова Стюарта, а сам царь даже обещал некоторую поддержку деньгами. Точно не известно, имел ли «комбинатор» Гёрц контакты с окружением царя, сам царь все отрицал, но русско-английские отношения начали стремительно покрываться инеем. Вся сложная многоходовка Гёрца рухнула в одночасье – все запланированные к смещению монархи остались на своих тронах, а его карьера начала стремительно закатываться. Весной 1718 г. на одном из Аландских островов начались мирные переговоры между русской и шведской делегациями, но продвигались они медленно – из-за недостаточного понимания шведской стороной того положения, в котором она находилась. Карл был упрям и на все осторожные попытки посредников и даже своих собственных приближенных убедить его согласиться на заключение мира с Россией отвечал категорическим отказом. В его голове роились мысли о реванше. Блестящий полководец, он не был государственником и не хотел понять, что времена победоносной Нарвы прошли, Швеция обнищала и обессилела, и у нее нет больше денег, солдат и ресурсов. Все еще надеясь повернуть ход событий в свою пользу, Карл XII в конце 1718 г., когда переговоры на Аландских островах достигли крайнего накала, отправился в свой последний поход – в принадлежащую тогда датчанам Норвегию, где в декабре этого же года погиб в траншее у стен крепости Фредрикстен. О смерти короля ходили разные слухи, и в спорах обо всех обстоятельствах этой не совсем ясной истории точка не поставлена до сих пор. По одной из версий, Карл стал жертвой заговора части армейской верхушки, когда та начала догадываться, что монарх не против повторить русский поход и воевать до победного, но уже такого недостижимого, конца. Сразу же после смерти короля барона фон Гёрца, который был признан очень опасной фигурой, арестовали и после расследования специальной комиссией его деятельности расстреляли в 1719 г. Новая шведская королева  Давид фон Крафт. Портрет королевы Ульрики Элеоноры У короля не было прямых наследников, поскольку женщинам в его жизни была отведена весьма скромная роль. Карл XII покинул Стокгольм в самом начале Северной войны, в 1700 году, и так за все годы и не удосужился хоть раз побывать в столице. Сурового вида замок Тре-Крунур – королевская резиденция – с мрачной укоризной провожал уходящие на войну полки и эскадры, а в его стенах распоряжался Государственный совет, являвшийся, по сути, ретранслятором воли постоянно находившегося на чужбине короля. У монарха было две сестры: Гедвига София, умершая в 1708 г., и Ульрика Элеонора, которая, кроме королевы-бабушки (Гедвиги Элеоноры), оказалась единственным представителем королевской семьи в столице. Вернувшись из трагически окончившегося для него русского похода и последовавшего за ним пребывания у турок, Карл XII застал свою страну в плачевном состоянии. Под влиянием беспощадных обстоятельств король был вынужден внести хоть какую-то упорядоченность в государственные дела: он намеревался сделать Ульрику Элеонору регентом, пока сам будет восстанавливать пошатнувшуюся военную славу Швеции. Однако Государственный совет в лице влиятельного генерал-лейтенанта графа Арвида Горна начал препятствовать этому. В конце концов, чтобы не обострять ситуацию, принцессу попросили участвовать в заседаниях совета, и она же ставила подпись на всех исходящих от него документах. Ульрика Элеонора, несмотря на юный возраст, была женщиной с характером. Она хладнокровно перенесла трагическое известие о гибели брата под стенами Фредрикстена и старалась, как могла, держать под контролем все более ухудшающуюся ситуацию. Аристократия же видела происходящее в несколько ином ключе. Устав от необдуманных решений, так свойственных Карлу XII, высшие дворяне при активной поддержке военных стремились как можно глубже ограничить королевскую власть в Швеции, несмотря на то, что страна продолжала воевать. Статус Ульрики Элеоноры после смерти Карла был несколько неопределенным, поскольку, формально являясь членом королевской семьи, она не была ни наследницей престола, ни регентом. Ее позиции становились постепенно все слабее и слабее, пока принцесса не была вынуждена пойти на компромисс с могущественной военно-аристократической партией. Она дала согласие на отказ от наследственных прав на шведский престол за себя и за племянника, герцога Карла Фридриха Голштейн-Готторпского, и только после этого была коронована в 1719 г. как пожизненная королева. Впоследствии Ульрика Элеонора обязалась подписать специальный указ, согласно которому окончательную форму правления Швецией утвердит получивший солидные полномочия Риксдаг. Все эти политические кульбиты происходили на фоне все еще продолжавшейся Северной войны и безуспешных попыток договориться с русскими. Туманный Альбион, еще одна некатолическая и могущественная монархия, умело лавировавшая в мутных водах европейской политики, искал свою выгоду в конфликте между молодым и крепнувшим Петербургом и все более слабеющим Стокгольмом. Битва за Балтику приближалась к развязке, а в споре между шведским упрямством и традиционной русской настойчивостью попыталась протиснуться британская хитрость. Петр I желал закончить уже и так сильно затянувшийся конфликт и готовился нанести добивающий удар. Для этой миссии в его распоряжении была не только закаленная и набравшаяся опыта армия, но и недавно созданный Балтийский флот. Война на территории врага К 1718 г. основные цели войны, которые ставил перед собой русский царь, были достигнуты. Сухопутная армия Швеции, ее лучшая часть, была уничтожена, от войск противника очищена Прибалтика. Вектор усилий переместился на море. В Англии с подчеркнутым вниманием следили за успехами России на Балтике, и факт появления у этой страны собственного военно-морского флота был воспринят лордами с весьма кислым выражением породистых лиц. Сначала отношение к происходящему выражалось в кабинетном и парламентском недовольном бурчании, но оно вскоре стало быстро синхронизироваться с мерами дипломатического и даже военного толка. Масла в огонь щедро подлило разоблачение бурной деятельности шведской агентуры в Лондоне. В итоге оказалось (как и в последующие десятилетия и века), что во всем виноваты русские. Несмотря на стратегические шалости Гёрца, шведам стали доброжелательно подмигивать и подавать сигналы, означающие, что их борьба с чудовищными «московитами» воспринимается с большим пониманием. К отправке на Балтику начала готовиться английская эскадра под командованием адмирала Джона Норриса. Этому джентльмену уже доводилось бывать в тамошних водах: в 1715 и 1716 гг. он обеспечивал защиту английского судоходства от ставшей слишком опасной деятельности шведских каперов. Впрочем, Его Величество Георг I (как и его предшественники и преемники) умел сноровисто перекладывать руль направления британской политики. Из фактического союзника Англия вскоре стала враждебно нейтральной, возмущаясь якобы поддержкой Петром движения якобитов. Но в первую очередь Великобритания видела в России нового соперника. Шведский лев сильно ослабел, его шкура была уже изрядно помята русскими, и такое положение дел вносило диссонанс в британскую стратегию поддержания баланса на континенте. У русских к тому же появился флот, все менее похожий на потешный, и это вызывало сильную рябь у берегов Темзы. Времена шлюпочных абордажей миновали, и в кампанию 1719-го, года, в котором принцесса Ульрика Элеонора стала королевой Швеции, Россия располагала уже мощным инструментом войны на море. В апреле 1719 г. британский представитель в Петербурге Джеймс Джефферис отправил в Англию тревожное письмо, в котором он расписывал возрастающую мощь русского флота. К тому же, к пущей досаде англичанина, определенную роль в этом росте играли английские мастеровые, матросы и офицеры, находящиеся на русской службе. Сигнал был услышан, и в июне 1719 г. Джефферису был выслан королевский приказ оповестить всех британских подданных, чтобы они немедленно возвращались на родину. Петру I вскоре стало известно об этих намерениях «партнеров», и он недвусмысленно дал понять Джефферису, что не отпустит находящихся на службе британцев до конца кампании, и вдобавок запретил выезд из России английским купцам. К слову сказать, английский посол был большим оригиналом и затейником. Опасаясь, что даже на задыхающемся Аландском конгрессе стороны все-таки придут к какому-то соглашению, тем более что русские требования были довольно умеренны, сэр Джефферис разработал весьма остроумный план. Он предлагал нанять человек 600 отчаянных головорезов, укомплектовать ими команды нескольких фрегатов и, подняв на них датские флаги (Дания продолжала воевать со Швецией), попросту высадиться на Аландских островах и похитить шведскую делегацию. Имелся еще и план «Б», более радикальный: вместе со шведскими представителями для гарантии захватить еще и русских. Расчет был на то, что пока обе стороны будут обвинять друг друга в вероломстве, мирный процесс будет окончательно разрушен, и Россия со Швецией будут вести войну до последнего. К счастью, король Георг I и его окружение не потеряли связь с действительностью, и инициатива сэра Джеффериса не получила одобрения. Тем не менее Туманный Альбион был озадачен успехами Петра, решив использовать самый действенный в споре аргумент: эскадру адмирала Джона Норриса. России было чем встретить «миролюбивых» посланцев. Весной 1719 г. на Балтике произошло довольно важное событие. Русские корабли под командованием Наума Сенявина одержали победу в Эзельском сражении, доказав, что противника можно побеждать и без помощи абордажа. Той же весной господин Норрис вновь соизволил пожаловать со своими кораблями на Балтику. Появление британцев вызвало вполне объяснимую обеспокоенность Петра Алексеевича. Из надежных источников он знал об усилении влияния английской партии в Стокгольме, потому и не стал ждать, когда «партнеры» организуют какую-нибудь изощренную пакость: например, бросят якоря на рейде Карлскруны. К сэру Норрису на фрегате «Самсон» был отправлен доверенный человек Петра, Конон Никитич Зотов, получивший за участие в Эзельском сражении чин капитана 2-го ранга. Это был умный, образованный и храбрый офицер, не раз выполнявший особые поручения царя. Недавно он вернулся из Франции, где, работая в нескольких адмиралтействах, изучал организацию и структуру французского флота, считавшегося на тот момент вторым в Европе после британского. Конон Зотов хорошо знал иностранцев и понимал, как с ними надо вести дела. Зотову была вручена специальная письменная декларация, в которой в весьма вежливых выражениях было четко обозначено предупреждение. До сведения Норриса доводилось, что, конечно, Россия совершенно не возражает против плавания коммерческих судов по Балтике, но вот доставлять шведам военную контрабанду им не следует. Английский адмирал, самое что ни на есть воплощение невинности и честности, заявил, что вверенные ему 11 линейных кораблей и 3 фрегата, как и ранее, прибыли для защиты британского судоходства. Впрочем, углубляться в балтийские воды он не спешил. Русское командование приступило к осуществлению запланированных мероприятий. В начале июня 1719 г. Петр I под именем вице-адмирала Петра Михайлова двинулся во главе котлинской эскадры в Ревель, передовую оперативную базу флота, держа флаг на новейшем линейном корабле «Ингерманланд». Одновременно галерный флот под командованием адмирала Апраксина, зимовавший в Петербурге, отправился к Гангуту. 26 июня 1719 г., присоединив к своим силам Ревельскую эскадру, Петр I также прибыл к этому месту. Фактически тут был сосредоточен весь Балтийский флот: 21 линейный корабль, более 20 фрегатов, бомбардирских судов, шняв и бригантин. Апраксин имел под началом 132 галеры и более 100 лодок. Личный состав флота насчитывал более 10 тыс. человек при полутора тысячах орудий. На кораблях, в первую очередь гребных, имелось около 25 тыс. войск, предназначенных для высадки на вражеское побережье. На собранном царем военном совете было принято решение идти к Аландским островам и уже оттуда начать активную часть операции или двигаться прямо к Стокгольму. Если же фарватер к шведской столице будет перекрыт, сосредоточить усилия на разорении вражеских берегов, прежде всего предприятий военного назначения: оружейных и металлургических заводов, верфей и пороховых мельниц. 6 июля 1719 г. галерный флот Апраксина находился уже у острова Ламеланда, 8 июля к нему присоединились и корабли вице-адмирала Петра Михайлова. К берегам Швеции была направлена разведка. Сосредоточение у Аландских островов, то есть фактически под боком, русского флота привело Стокгольм в смятение. Военно-морские силы королевства в тот период переживали не самые лучшие времена – недостаток финансирования и некомплект личного состава свели мощь некогда первой морской державы на Балтике к довольно незначительной величине. Королева Ульрика Элеонора и ее окружение внезапно проявили похвальное миролюбие. К русским кораблям были направлены парламентеры с выражением глубочайшего желания добиться «доброго согласия». Королеву и Риксдаг понять можно. Когда враг не где-то там, далеко в лесах, гоняется за медведями, а стоит у порога столицы, поневоле начнешь проявлять склонность к добрососедству. Петр был подчеркнуто вежлив и даже направил в Стокгольм в качестве представителя графа Андрея Ивановича Остермана, но, хорошо зная цену искренности шведских намерений, операцию продолжил. 10 июля корабельный и галерный флоты двинулись к берегам Швеции. Обеспечив переход и развертывание галер Апраксина, Петр вернулся к острову Ламеланду. 11 июля Апраксин стоял уже у острова Капельшер, в 40 милях от Стокгольма. От главных сил были отделены 21 галера и 12 лодок, на которых имелось 3,5 тыс. чел. десанта, и под командованием генерал-майора Петра Петровича Ласси были направлены к северу от шведской столицы для проведения разведки. Все дело в том, что русские были плохо знакомы с навигационными особенностями здешних вод, поэтому и действовали осмотрительно. По пути разведчиками Ласси были захвачены в плен трое шведов, один из которых оказался знаком с лоцманским делом. Ценный «язык» был доставлен Апраксину, и тот воспользовался полученной возможностью. Атаковать Стокгольм в лоб было бы слишком рискованно, поскольку все подходы к вражеской столице были основательно укреплены береговыми батареями. Но оставалось обширное и практически ничем не защищенное побережье, полное всевозможных интересных и значительных целей. Апраксин двинулся со своей гребной эскадрой на юг вдоль шведских шхер. В середине июля он подошел к крепости Деларё, распложенной примерно на 35 км южнее шведской столицы. По пути на берег постоянно высаживались мобильные отряды, которые разрушали и сжигали всё наиболее ценное. Особое внимание уделялось военной промышленности – были разрушены железные и медные заводы на острове Утё, небольшие города Нючёпинг и Норрчёпинг, в которых располагались литейные предприятия. В Нючёпинге в качестве трофеев было взято около 30 шведских коммерческих судов. Норрчёпинг был сожжен самими шведами при отступлении, там было брошено много меди и бронзы и порядка 300 орудий. 3 августа Апраксин двинулся обратно к Стокгольму, разоряя то, что не успели уничтожить раньше. Ободренный успехами, адмирал уже планировал высадиться южнее вражеской столицы, чтобы непосредственно угрожать ей, однако получил приказ Петра только разведать подходы и фарватеры. Большую экспедицию против Стокгольма царь планировал на следующий год. Апраксин получил приказ возвращаться к Ламеланду. Генерал-майор Ласси, действовавший со своим отрядом севернее неприятельской столицы, орудовал не менее успешно, высаживая десанты и уничтожая металлургические предприятия у Эрегрунда, вступая в бой со шведскими войсками, находящимися, впрочем, в довольно скверном состоянии. Позже Ласси также вернулся к оперативной базе у острова Ламеланд. Общий урон от русского рейда в Швецию оценивался в несколько миллионов крон. Шведской промышленности, в первую очередь оборонного характера, был нанесен существенный урон. Успехи Апраксина и Ласси произвели на население деморализующий эффект, показав практически полную беззащитность шведского побережья. Миф о dominium maris baltici стал сыпаться, как пожухлая листва с некогда густых дубовых рощ, вырубленных для строительства флота, не выполнившего своего предназначения. «Миротворцы» и Гренгам  Шведы кряхтели, но не сдавались. Английская дипломатия, проявляя изощренность и настойчивость, заявляла Стокгольму о своем самом искреннем сочувствии. В Берлин и в Варшаву были направлены британские эмиссары, которые должны были заручиться поддержкой Пруссии и Речи Посполитой. Король Фридрих Вильгельм не пожелал обострять отношений с Россией. Что касается польских панов, то они с большим воодушевлением приняли в качестве подарка 60 тыс. злотых, но на этом их энтузиазм и закончился. Впрочем, было давно известно, что местная политическая почва могла без малейшего остатка впитать практически любые суммы, даже если те проливались с интенсивность тропического дождя.  Князь Михаил Михайлович Голицын (старший) В конце августа 1719 г. еще больше погрустневшие шведы подписали союзный договор с Англией, согласно которому гарантировалась свобода английской торговли на Балтике. Король Георг согласился помочь Стокгольму, если Петр откажется принимать английское посредничество в мирных переговорах. Ну и, конечно, шведам дали денег. В феврале 1720 г. в британских портах началось формирование эскадры уже опытного балтийского морехода Норриса в составе 21 линейного корабля и 9 фрегатов. 12 мая 1720 года это соединение прибыло в Швецию. Инструкции, данные адмиралу, несколько раздражали шведов своей неопределенностью. Ему предписывалось лишь защищать шведские берега от русского вторжения и обеспечивать безопасность английской торговли. Россия встретила кампанию 1720 г. уже основательно подготовленной к возможным визитам «посредников» и «миротворцев». Все наиболее значимые гавани на Балтике были хорошо укреплены, их гарнизоны усилены. В конце апреля галерный флот, располагавший 105 галерами, 110 лодками и 8 бригантинами, покинул Або и направился к Аландскому архипелагу. На кораблях было 24 тыс. десанта. От основных сил отделился отряд под командованием бригадира фон Менгдена в составе 35 галер с 6 тыс. десантников и, скрытно перейдя через Ботнический залив, осуществил высадку на шведское побережье в районе города Умео, учинив неприятелю большой ущерб и разорение. Ничего не подозревающий об этих возмутительных обстоятельствах адмирал Норрис решил тем временем защитить британскую торговлю не где-нибудь, а вблизи Ревеля. Объединенная англо-шведская эскадра (18 английских и 7 шведских линкоров и некоторое количество более мелких кораблей) встала на якорь в трех милях от берега. Командующий обороной Апраксин немедленно послал письмо Норрису с вопросом о его целях и намерениях. В ответ англичанин написал, что его эскадра прибыла на Балтику исключительно для посреднических целей. Через несколько дней, вероятно, также для «посреднических целей» англичане начали промеры глубин у Ревеля. Апраксин выказал свое огорчение подобным поведением, между делом еще более усилив береговые батареи и подготовив брандеры. Наконец, союзники решились высадить отряд на безлюдный остров Нарген, где в торжественной обстановке был сожжен одинокий домик, впоследствии опознанный как баня для рабочих. 2 июня 1720 г. Норрис получил тревожную депешу о действиях отряда Менгдена на шведских берегах и немедленно ушел.  «Прилежание и храбрость превосходит силу». Медаль «За сражение при Гренгаме» В конце июля 1720 г. гребная эскадра под командованием князя Голицына в составе 61 галеры и 29 лодок вышла на поиски неприятеля, по данным разведки находившегося у русской оперативной базы на острове Ламеланд (Аландский архипелаг). Это были шведские фрегаты. 27 июля (7 августа) 1720 г. у острова Гренгам Голицын наткнулся на крейсерский отряд противника в составе одного линейного корабля, 4 фрегатов, 1 галеры и нескольких кораблей более мелкого ранга под командованием вице-адмирала Шеблата. Вначале, пользуясь попутным ветром и превосходством в артиллерии, шведы атаковали, но увлеклись, и два фрегата сели на мель. Русские немедленно воспользовались благоприятной ситуацией и контратаковали. В итоге четыре шведских фрегата были взяты на абордаж. Сильно поврежденный флагман с уцелевшими кораблями с большим трудом скрылся. Потери противника составили более 500 человек убитыми и пленными. Трофеи Гренгама были приведены в Ревель, а оттуда торжественно введены на Неву. [IMG][/IMG] Разорение собственных берегов, ставшее пугающе регулярным, и поражение при Гренгаме несколько прояснили туман в голове даже самых остроклювых шведских ястребов. «Верные союзническому долгу», англичане категорически отказались оставлять миротворческую эскадру Норриса на Балтике, и она вернулась в Англию. Наступал последний год Северной войны – 1721-й, ставший победным. Шведы все еще надеялись на помощь своих английских партнеров, но вместо них у шхер вновь появились русские корабли и галеры. Петру Петровичу Ласси вновь при помощи полных энтузиазма казаков и солдат десантных батальонов пришлось терпеливо объяснять шведам все тонкости предстоящего переговорного процесса, которого те по своему упрямству старались избежать. Но русские были не только прилежными учениками, но и настойчивыми учителями. 30 августа 1721 года, наконец, был подписан столь ожидаемый в обеих столицах Ништадтский мир. |

|

#10

|

||||

|

||||

|

1719 г.

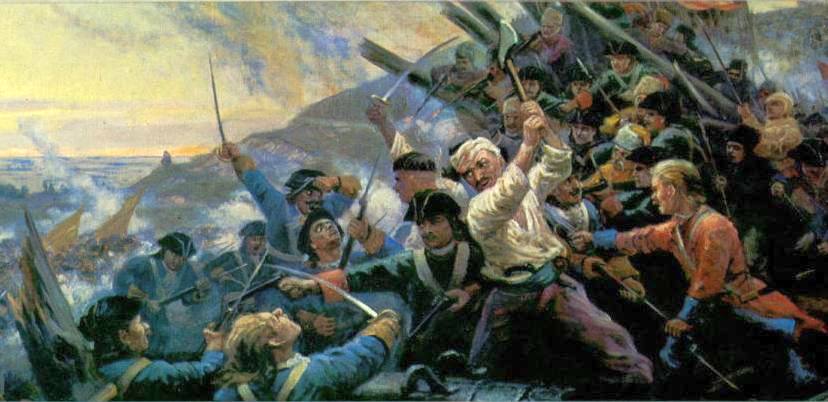

Во время Северной войны 1700–1721 гг. десантный отряд под командованием бригадира князя И. Барятинского в непосредственной близости от Стокгольма (около 20 км) нанес поражение 17-тысячной шведской армии под командованием Ф. Гессен-Кассельского.  Фото. Репродукция с картины «Северная война». |

|

|

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

|

|