|

|

||||

|

https://tunnel.ru/post-24-aprelya-kalendar-istorii

Яркие события дня и в этот день родились -  Светлана Лазарева 24 апреля. Международный день солидарности молодежи. Цитата:

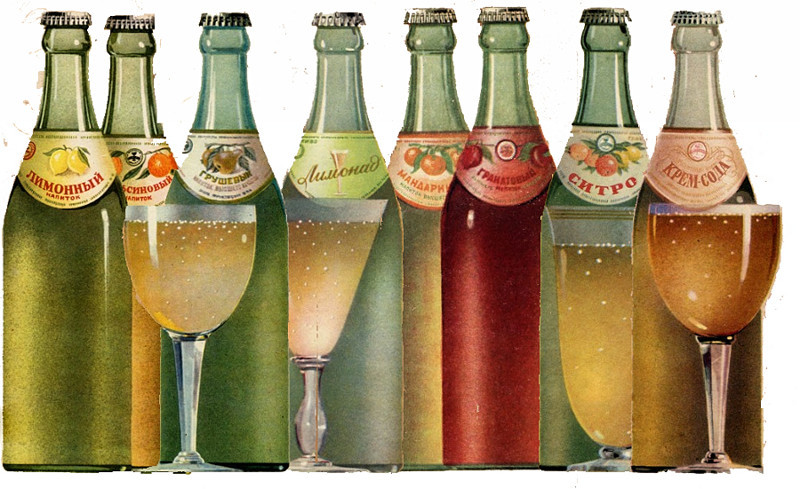

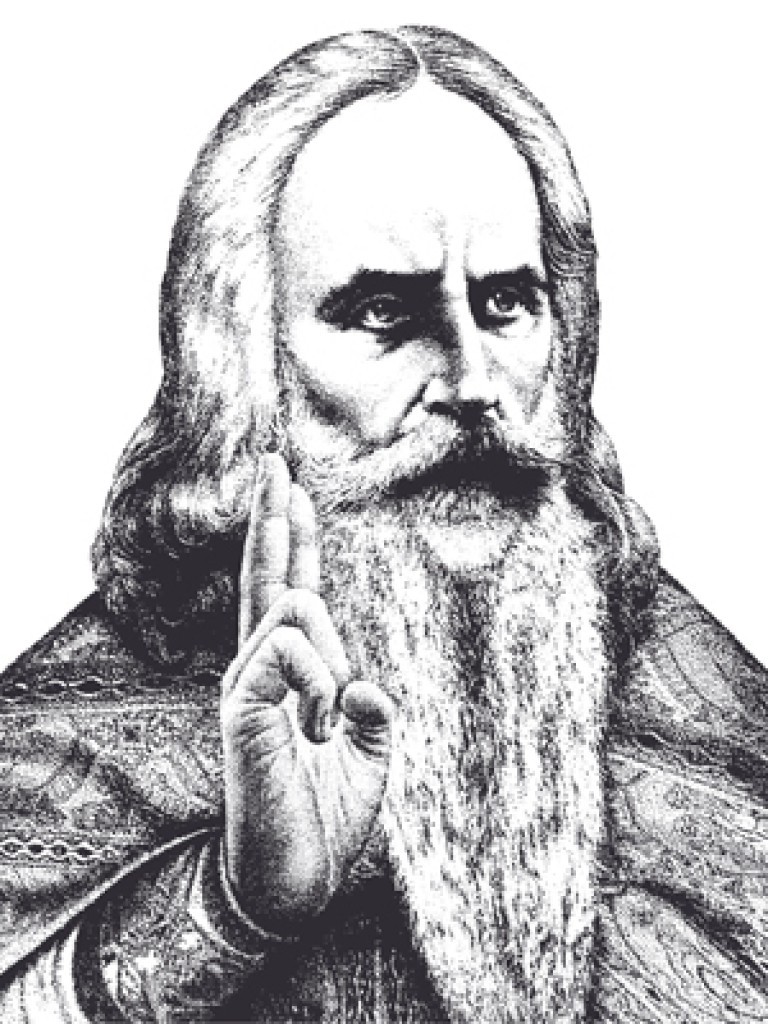

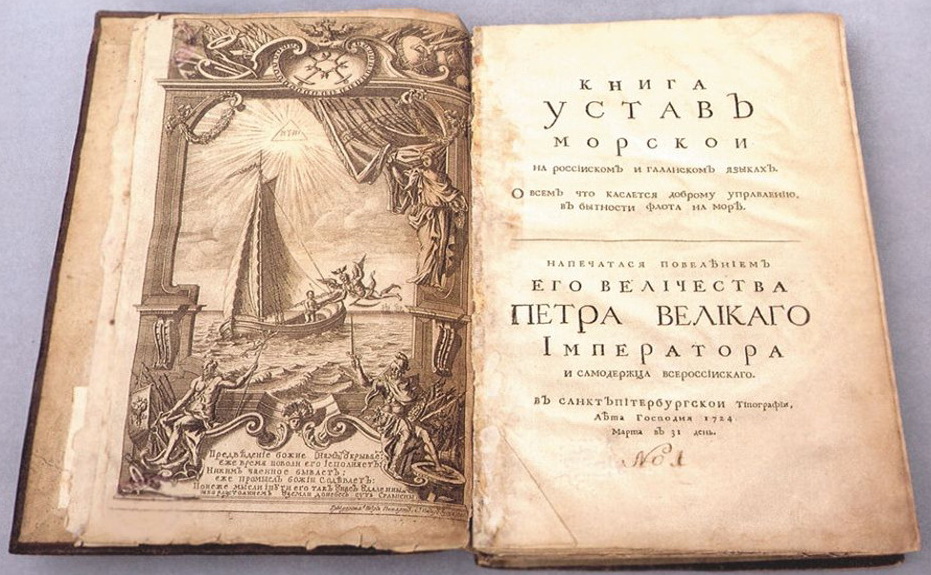

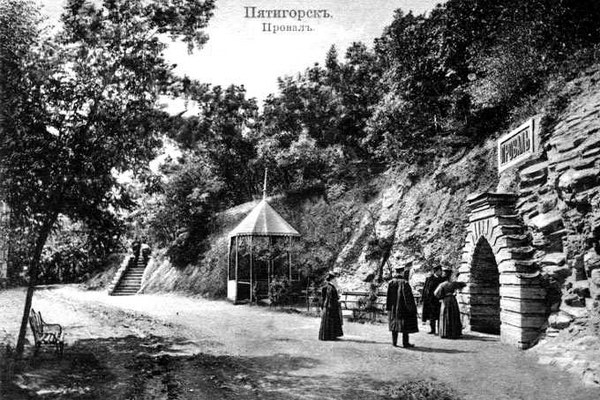

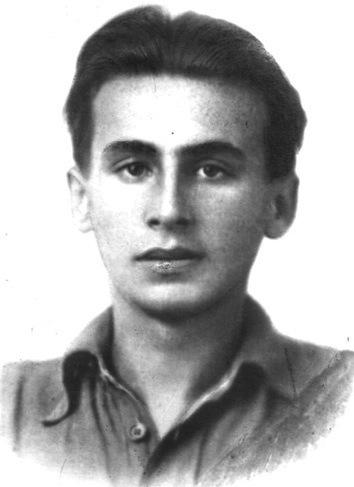

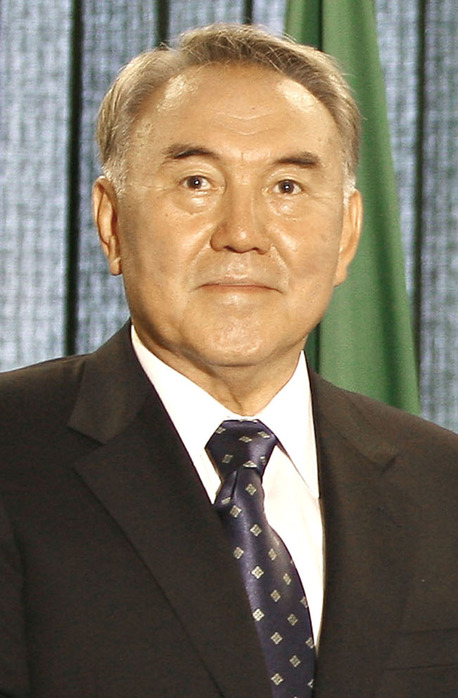

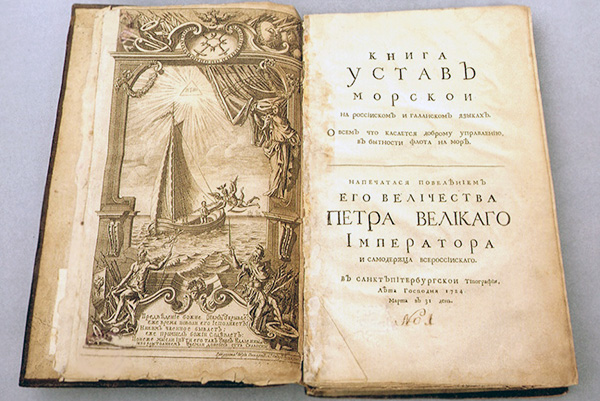

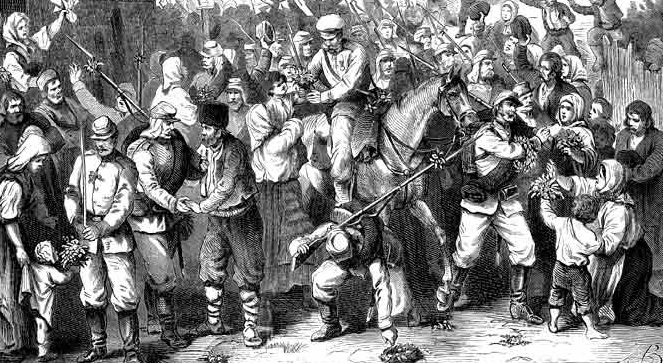

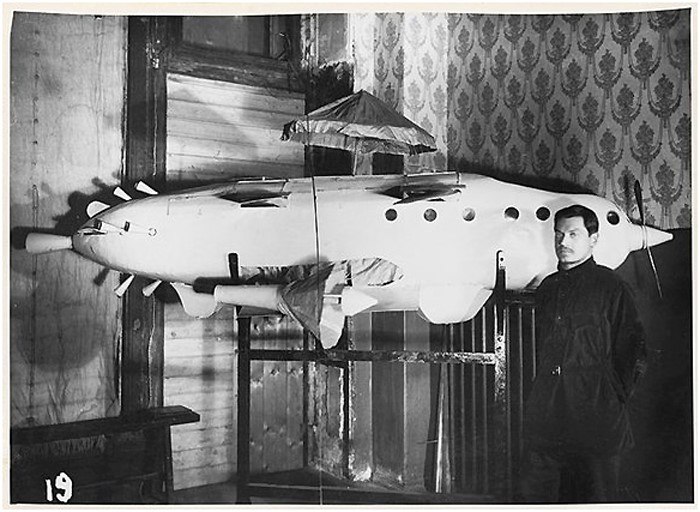

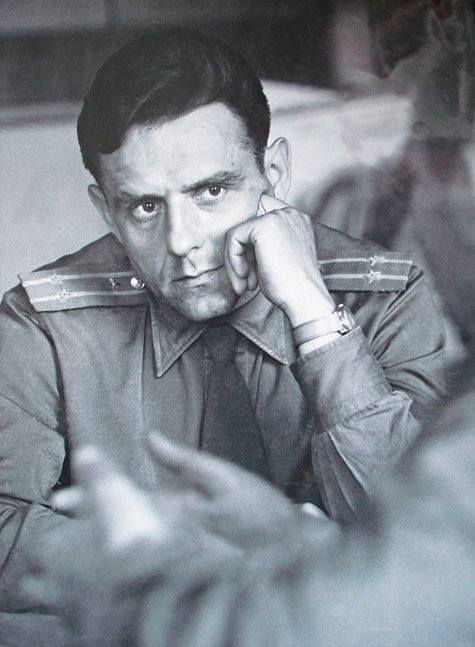

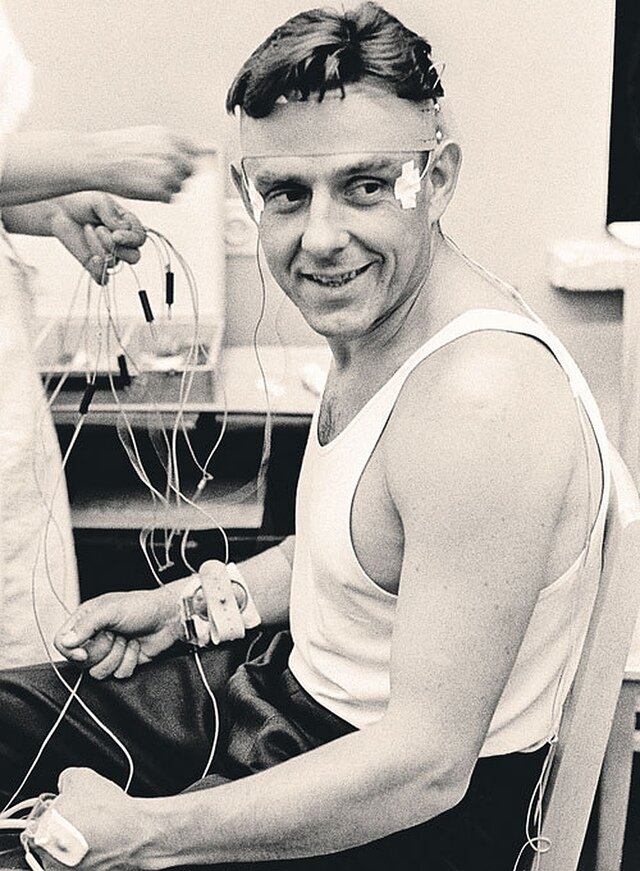

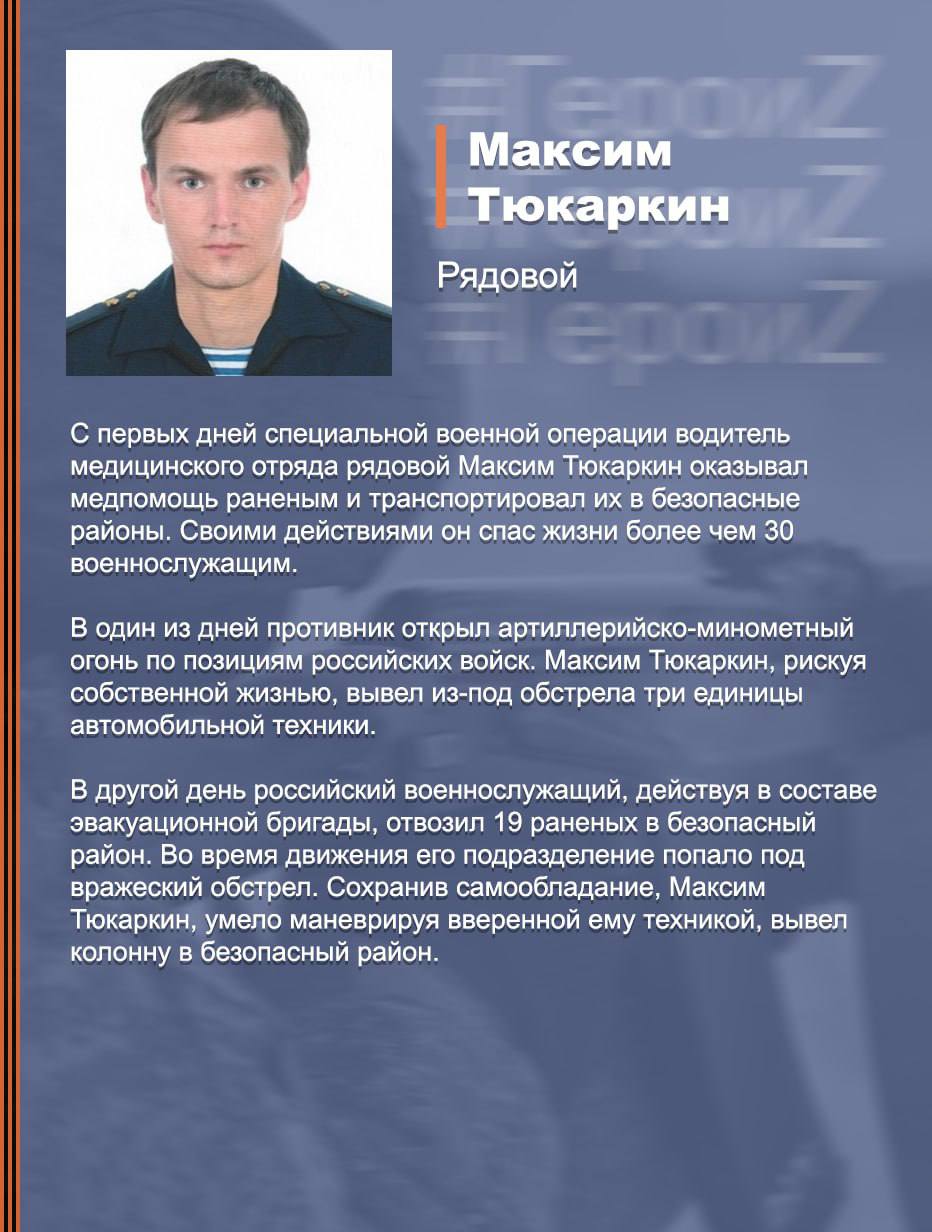

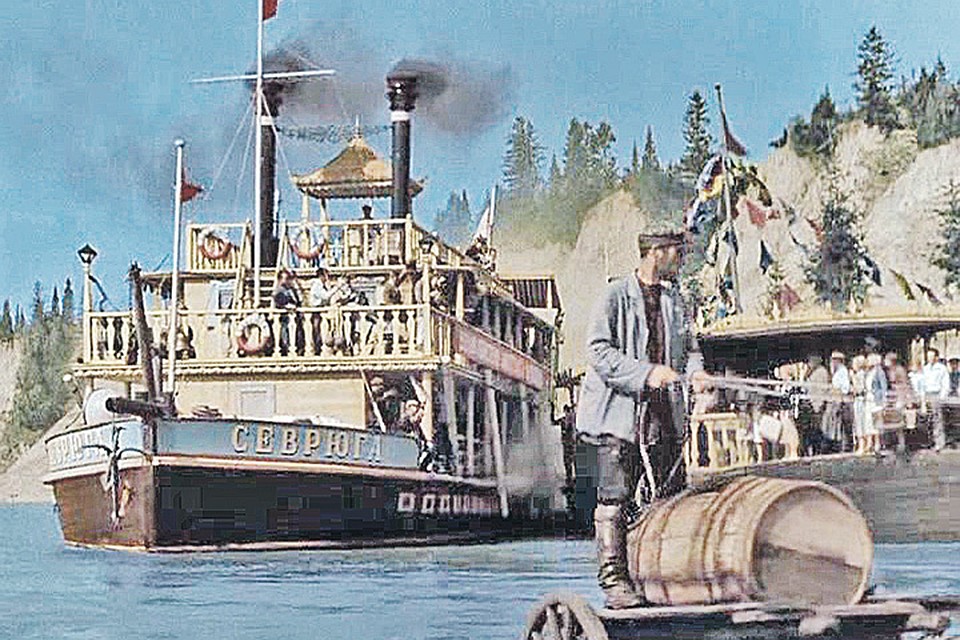

24 апреля отмечается Международный день солидарности молодежи. Инициатива проведения "Международного дня солидарности молодёжи" принадлежит Всемирной федерации демократической молодёжи. Выбранная дата торжеств имеет символическое значение. Она приурочена к финальному заседанию Бандунгской конференции азиатских и африканских стран в 1955 году. В 1957 году прошли первые торжества под названием "Международный день солидарности молодежи в борьбе против колониализма, за мирное сосуществование". Позднее от него отказались и оставили первые четыре слова.  По замыслу организаторов, этот памятный день служит еще одним поводом, чтобы привлечь внимание государственных органов, средств массовой информации мировой общественности и политиков всех стран планеты на проблемы социальной защиты молодёжи, необходимости создания и проведения молодёжной политики, помощи в получении образования, а также решения проблем культурного воспитания и досуга молодёжи. Объединение усилий молодежных, общественных организаций, широких слоев населения, людей неравнодушных, душой болеющих за будущее своих детей и внуков, позволяет усилить контроль общества за соблюдением прав молодежи, способствует повышению организованности и творческой активности молодежи в реализации экономических, социальных, научно-технических и нравственных проблем общества, укреплению преемственности поколений, законности и правопорядка. Легко ли быть молодым в современном обществе - это зависит от степени сплоченности молодежи в решении своих проблем. В "Международный день солидарности молодёжи" проводились молодёжные съезды, организовывались концерты, проводились праздничные мероприятия. Молодежь планеты получила несколько праздников - Международный день молодежи отмечается 12 августа, Всемирный день молодежи - 10 ноября, а молодежь России празднует День молодежи России 27 июня. Интересные факты - Всемирная федерация демократической молодежи поддерживает идеологию социализма и коммунизма. Активными ее участниками были представители СССР. В 1985 году в нее входило более 100 млн. человек. Молодежь России занимает лидирующие места по доле страдающих алкоголизмом и количеству смертей от этанола. 80% летальных случаев происходят из-за употребления наркотических веществ. Половина населения Земли (около 3,7 млрд. людей) младше 25 лет. Каждый пятый подросток не имеет доступа к образованию. Именины. Антип, Ефим, Пётр, Прохор, Яков. Народные приметы и фольклор Руси. Антип - целитель болезней и утешитель зубной боли, а также он помогает при глухоте, слепоте, болезнях головы. На Антипа лечили зубы. Из серебряной монеты делали Тор (монетку с дырочкой) и клали к Иконе Антипа. Также готовили старинное пиво: брали воду от Семи Окрестных Святых Источников, добавляли в неё местную воду, а затем, помолясь, толкли в золотой ступе серебряным пестом - и пили для Здравия. Водополье великое Антипу угодно. Когда Антип без воды, то крестьянам не зерна от поля ждать, а беды. Коли вода ото льда в реке на Антипа не вскрылась - весна холодная накатилась. Крестьяне на Руси подмечали, что, если начинается полая вода и не видно птиц (чибиса и рыбатка), это не настоящая полая вода. Если утром мороз, а днём пошёл снег, то ещё целый месяц будет холодно. Метель на Антипа предвещает, что весна будет холодная. Снег после половодья - большое для озими невзгодье. По Антиповой воде о хлебушке гадают: если она разольется во второй раз и больше, чем в первый, значит уродится поздний посев. Если гусь выйдет на лед, то еще долго стоять воде. Родившимся в этот день следует носить корунд. Знаменательные события. День рождения газировки. Я пришёл на именины, Выпил воду "Буратино". Но ответьте на вопрос: Кто стрельбой щекочет нос? Пояснил мне друг мой Вовка: "Буратино" - газировка. И резвятся в ней мальки, Золотые пузырьки. Бегают, шипят, играют, Чтоб их пили, не желают. Ты их в рот, они назад, Все взрываются, пищат. Лезут через нос обратно Потому стрельба..., понятно?" Газировку если пьёшь, От расплаты не уйдёшь. gal.rukosuevaa  24 апреля 1833 года в США была запатентована газированная вода. Этим "изобретением" мир обязан британскому химику, богослову и философу Джозефу Пристли, открывшему одно из свойств диоксида углерода, с помощью которого и стало возможным создать газированную воду. Пожалуй, это единственная точно известная дата в истории газированной воды, поскольку даты самого открытия изобретатель не оставил. Наблюдая за работой одной пивоварни, Пристли заинтересовался, какого рода пузырьки выделяет пиво при брожении. Контейнеры с водой, которые химик поместил над чанами с варящимся пивом, вскоре зарядились пузырьками, которые на деле оказались углекислым газом. Попробовав получившуюся жидкость, Джозеф был поражен ее приятным резким вкусом, а в 1767 году он, выведя состав, сам изготовил первую бутылку газированной воды. Но только спустя более чем полвека газировка была запатентована. Сегодня последствия открытия Пристли мы наблюдаем каждый день. Газированная вода так популярна во всем мире, что некоторые предлагали объявить 24 апреля Днем Газированной Воды. Интересные факты - Гиппократ написал целый раздел в своей книге о минеральной воде с газом и ее лечебных свойствах. и велел больным не только пить её, но и купаться в ней. Швед Тоберн Бергман в 1770 году сконструировал аппарат, позволяющий под давлением, с помощью насоса, насыщать воду углекислыми пузырьками и назвал его сатуратором (от лат. saturo - насыщать). Первым промышленное производство газированной воды начал Якоб Швепп. Он в 1783 году усовершенствовал сатуратор и создал промышленную установку для выпуска газированной воды. В начале XIX века Швепп с целью удешевления производства стал применять для газирования обычную пищевую соду, и газированную воду стали называть известным сегодня словом - "содовая". Новинка быстро распространилась по Англии (такой водой стали разбавлять крепкие алкогольные напитки) и ее колониям, позволив Швеппу основать компанию J.Schweppe&Co, от которой пошла торговая марка Schweppes ("Швепс"). В отличие от США, где газированная вода в основном продавалась разлитой в бутылки, в других странах было принято потреблять ее из перезаправляемых сифонов - как маленьких домашних, так и больших, устанавливаемых в кафе и барах. Позже появились и уличные автоматы по продаже газированной воды. В дореволюционной России бутилированная вода считалась "господским" напитком, ее называли зельтерской (сельтерской), по названию минеральной воды, изначально бравшейся из источника Нидерзельтерс (Niederselters). Одним из производителей, например, был петербургский ресторатор Иван Излер в 30-х годах XIX века. В 1884 году американский аптекарь пытался найти новое лекарство от головной боли. В результате у него получилась Кока-кола. Всемирно известная компания "Coca-Cola" была первой, кто догадался использовать изобретение Джозефа Пристли в коммерческих целях. Во время Первой мировой войны сахар был в дефиците, и в рацион солдат включили Кока-колу. Пепси-кола появилась при попытке найти лекарство, которое бы снимало боли в желудке. Во времена "сухого закона" в США газированные напитки заменяли (а иногда и маскировали) запрещенные тогда алкогольные. Фанту начали выпускать в 1941 году в Германии. Основу напитка составлял яблочный жмых. После войны американская компания оставила себе немецкий бренд, и Фанту начали изготавливать с разными фруктовыми вкусами. 16 апреля 1932 года газета "Вечерняя Москва" писала: "Работник Ленинградского завода "Вена" Агрошкин изобрел интересный аппарат. В каждом магазине посредством этого аппарата можно наладить производство газированной воды. Первый сатуратор... уже готов и установлен в столовой Смольного". В СССР была развита продажа товаров и услуг через торговые автоматы. В Москве было установлено около 10 тысяч автоматов по продаже газировки. Газировку наливали детям в бокалы на праздники, как взрослым вино. И стоила одна бутылка 22 или 27 копеек. А если сдать стеклотару, то вернешь по 12 копеек за бутылку. Посуда дороже напитка!  В Советском Союзе после Второй мировой войны газированную воду продавали с лотков и специально оборудованных тележек.  В воду добавляли сиропы с разными вкусами.  Позже появились уличные автоматы, в которых простая порция газированной воды стоила одну копейку, а с сиропом - три.  В автоматах "второго поколения" (стали устанавливаться с первой половины 1970-х годов) была предусмотрена возможность выбора вида сиропа (например, яблочный или грушевый). Средний американец выпивает 180 литров (вчетверо больше, чем в 50-е годы) газированной воды в год. Средний россиянин - 50 литров. Средний китаец - 20 литров воды в год. Дни истории:  1093 - На киевский престол взошел внук Ярослава Мудрого Святополк II Изяславич, добившийся великого княжения в жарких спорах с другими ближайшими родственниками, претендовавшими на власть. Он настаивал на том, что она должна передаваться не старшему из рода, а тому, кто показал себя самым умным, смелым и решительным. И Свягополку удалось убедить всех остальных в том, что он является именно таковым. Современник же так описывал Святополка: "Сей князь был ростом высок, борода долгая, зрение острое. Читатель был книг и вельми памятен. К войне был охотник и хоть на кого скоро осердился, но скоро запамятовал. При сем был вельми сребролюбив и скуп". 1433 - Феодальная усобица в России: звенигородский князь Юрий Дмитриевич, второй сын Дмитрия Донского нанес поражение своему племяннику Василию II в борьбе за великокняжеский стол. Несмотря на тяжелое поражение, Москва продолжала борьбу до ее победного завершения в 1452 году. 1671 - Степан Разин был выдан царским воеводам и вскоре казнен. Центром Крестьянской войны 1670-71 годов явилось донское и волжское казачество, где было много недовольных московским правительством и его порядками. Помимо казаков, в ряды восставших входили крестьяне, посадский люд и народы Поволжья (чуваши, мари, мордва, татары). Разин и его сторонники призывали "побить" бояр, дворян, воевод, торговых людей "за измену", дать "черным людям" свободу. Приобретя хороший военный опыт и авторитет в походах против Крымского ханства и Османской империи в 1662-63 годах и благодаря личным качествам, Разин получил широкую известность на Дону. Под его руководством в 1667-69 годах были осуществлены удачные грабительские походы казацкой голытьбы на нижнюю Волгу и в Персию. Взяв крупную добычу, Разин обосновался в Кагальницком городке на Дону, куда к нему с разных сторон стекались казаки и толпы беглых из России. Его имя стало легендарным. Попытка царского правительства наказать строптивое казачество лишь добавила Степану сторонников, его ряды постоянно ширились. Весной 1670 года Разин организовал новый поход на Волгу, имевший уже характер открытого восстания. Он рассылал письма, в которых призывал на свою сторону всех ищущих воли и желающих служить ему. Письма собирали массу сторонников, и поход превратился в мощную крестьянскую войну, охватившую значительную часть территории России. Были взяты Царицын, Саратов, Самара, Астрахань, а также ряд второстепенных крепостей, где вводилось казачье устройство, представителей власти убивали, купцов грабили. Но осенью 1670 года восставшие не смогли взять Симбирск, где правительственным войскам и удалось нанести поражение Разину, его войско было разгромлено. Самого раненого атамана едва успели спасти и увезти на Дон, со своими сторонниками он укрепился в Кагальницком городке. К январю 1671 года восточная Украина уже утихла, и на Дону господствовали иные настроения. Авторитет и влияние Разина резко упали, усилилось его противостояние с низовыми казаками. В Черкасске одержал верх атаман Яковлев, всегда остававшийся верным Москве. В феврале 1671 года Разин попытался захватить Черкасск, но ему это не удалось. В это же время в Москве патриарх Иосиф предал Разина анафеме, и казаки решились действовать против Степана. 24 апреля 1671 года Степан Разин был захвачен казачьими старшинами в плен, которые взяли штурмом и сожгли Кагальницкий городок, а плененного Разина выдали царским властям. После пыток Степан Разин 16 июня 1671 года был публично казнен в Москве возле Лобного места.  1682 - В Пустозерске был сожжен Аввакум Петрович, глава старообрядчества. Аввакум выступил против реформы Никона, за что был сослан с семьей в 1653 году в Тобольск, затем в Даурию. Спустя десять лет он был возвращен в Москву, где продолжил борьбу с официальной церковью. Видя успех пропаганды Аввакума, высшие духовные власти решили принять меры против него и просили государя о его высылке, так как он "церкви запустошил". В августе 1664 года Аввакум был отправлен в ссылку в Пустозерск. Однако до этого острога не доехал. Более года он прожил на Мезени, продолжая свою пропаганду против Никона. Через два года Аввакум был привезен в Москву на суд вселенских патриархов. Расстриженный и преданный анафеме, Аввакум в следующем году был отправлен в Пустозерск, где вскоре по прибытии был заключен в "земляную тюрьму". Но, несмотря на тягостные условия жизни в Пустозерске - Аввакум 15 лет прожил в срубе, в земляной тюрьме, где написал около 70 произведений, - он продолжал свою борьбу за старую веру. Он то обращался к властям с увещанием обратиться к старой вере, то писал к своим единомышленникам, ободряя их, возбуждая их фанатизм, призывая к страданиям за истинную веру. Аввакум обратился к царю Федору Алексеевичу с дерзкой челобитной, в которой устрашал сына загробными муками отца за потворство никонианам. И так продолжалось до 24 апреля 1682 года - в этот день, за "великие на царский дом хулы", Аввакум был сожжен.  1720 - Издан первый морской устав "Книга Устав морский о всем, что касается к доброму управлению, в бытность флота на море...". Устав создавался под руководством Петра I на основе обобщения богатого опыта Северной войны и всего лучшего, что было в уставах иностранных флотов. Текст Устава состоял из пяти книг, в которые были сведены основные организационные принципы регулярного Российского флота, права и обязанности командующих флотом и его частями, указания о тактике эскадры в бою, организация повседневной и боевой службы на корабле, права и обязанности экипажа от капитана до матроса, тактика корабля в бою, дисциплинарные наказания за нарушения устава. В приложении дан свод повседневных и боевых сигналов флота. Устав с небольшими изменениями и перерывом в несколько лет (с 1797 по 1803 годы) действовал до Крымской войны, то есть более 130 лет. Такой судьбы не имел ни один устав в мире. 1728 - Начато издание "Месячных исторических, генеалогических и географических примечаний в ведомостях", приложения к единственной тогда российской газете "Санкт-Петербургские ведомости". Это был первый в России журнал, состоявший вначале из комментариев к газетным текстам. Затем стали появляться самостоятельные материалы - статьи академиков, стихи, переводы. Издавались "Примечания" до 1742 года. 1744 - На совместном заседании Сената и Синода рассматривалась просьба казанских татар о позволении возобновить сломанные мечети. По справке оказалось, что в Казанской губернии из 536 мечетей было сломано 418. Также донесли, что ломать мечети опасно, так как старые подданные магометане могут разбрестись, а у других охота к выходу в Россию отнимется. Приказали: мечети сломать и вновь не строить в тех местах, где будут жить русские и новокрещены, чтобы им соблазна не было, а иноверцев из тех деревень перевести в другие, где одни магометане живут. Все мечети сломать опасно и потому, что слух об этом может дойти в те государства, где между магометанами живут люди греческого исповедания и где построены церкви. Потому велено было построить две мечети в Казани в Татарской слободе, а также повсюду строить мечети в тех деревнях, где одни татары, нет русских и новокрещен и где жителей от 200 до 300 человек. 1758 - Русская императрица Елизавета устраивает допрос княгине Екатерине (будущей Екатерине II) о ее связях с оппозицией, что едва не приведет к высылке Екатерины из России. 1793 - В Российской Империи принят указ о создании на Правобережной Украине православной епархии.  1803 - После исследований горячих источников в Пятигорске и заключения специальной комиссии о возможности использования минеральных вод с лечебной целью высочайшим указом императора Александра I курорт Кавказские Минеральные Воды был признан достоянием России, ныне - курортный регион федерального значения. В 1903 году, в год столетия Кавказских Минеральных Вод, курорты получили электрический ток от первой в России государственной электростанции "Белый уголь" близ Ессентуков. В Пятигорске был проведен Первый Всероссийский съезд бальнеологов. Учрежден символ курорта - орел, терзающий змею. 27 марта 1992 года был подписан указ Президента Российской Федерации "Об особо охраняемом эколого-курортном регионе Российской Федерации - Кавказских Минеральных Водах", предусматривающий развитие городов-курортов Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков, Железноводска на основе скоординированной специализации по лечению широкого спектра заболеваний. 1880 - Пушечным салютом встретил Стокгольм дубовый пароход "Вега" водоизмещением 357 тонн, на котором полярный исследователь Адольф Эрик Норденшельд, отплыв из Гетеборга 4 июля 1878 года, впервые прошел Северо-Восточным путем из Атлантического океана в Тихий и обогнул всю Евразию. Финансировали экспедицию предприниматель Оскар Диксон (его имя носит остров в Карском море), король Швеции Оскар II, выступавший как частное лицо, и русский купец-золотопромышленник, энтузиаст и меценат освоения Севера Александр Серебряков, на долю которого пришлось в целом около 40% всех расходов. Пароход "Вега" на зимовке у Колючинской губы на Чукотке. "Вега" была вынуждена зазимовать на 10 месяцев во льдах Чукотского полуострова, чуть-чуть не дойдя до Берингова пролива. Весь мир беспокоился о судьбе экспедиции Норденшельда. Однако все обошлось благополучно. 1927 - В Москве открыта Первая мировая выставка моделей межпланетных аппаратов, механизмов, приборов и исторических материалов. Это была международная негосударственная выставка о перспективах освоения космоса аппаратами, проведённая в Советской России в течение двух месяцев 1927 года. Открылась в Москве на Тверской улице для популяризации трудов К.Э. Циолковского по инициативе его друга по переписке - Александра Яковлевича Фёдорова, члена Ассоциации изобретателей (АИИЗ), при которой в 1926 году была создана Межпланетная секция. На выставке впервые были публично представлены наработки и проекты космических аппаратов от многих советских и иностранных изобретателей, в том числе работы Н.И. Кибальчича, К.Э. Циолковского, Роберта Годдарда (США), Робера Эсно-Пельтри (Франция), Макса Валье (Германия), Германа Гансвиндта (Германия), Германа Оберта (Румыния), Уэльша (Англия) и других пионеров ракетной техники. Была оформлена витрина, имитирующая лунный пейзаж, сконструированы макеты космических аппаратов. Интересно, что - от момента открытия выставки до полёта первого искусственного спутника Земли (1957) оставалось ещё 30 лет.  1935 - Павел Коган пишет стихотворение "Ну, как же это мне сказать?". Павел Давидович Коган был одним из самых талантливых поэтов поколения, сформировавшегося во второй половине 1930-х годов накануне Великой Отечественной войны. Большая часть юношей, принадлежавших к этому поколению, погибла на фронте. За стихами Павла Когана стоит яркий портрет его поколения со своим восприятием мира. Тем он и интересен. В стихах Павла Когана мир прекрасен и удивителен. Ну, как же это мне сказать, Когда звенит трамвай, И первая звенит гроза, И первая трава, И на бульварах ребятня, И синий ветер сел На лавочку, И у меня На сердце карусель, И мне до черта хорошо, Свободно и легко, И если б можно, я б ушел Ужасно далеко, Ну, как же это мне сказать, Когда не хватит слов, Когда звенят твои глаза Как запах детских снов, Когда я знаю все равно - Все то, что я скажу, Тебе известно так давно, И я не разбужу Того, что крепко, крепко спит. Но не моя ж вина, Что за окном моим кипит Зеленая весна. Но все равно такой порой, Когда горит закат, Когда проходят надо мной Большие облака, Я все равно скажу тебе Про дым, про облака, Про смену радостей и бед, Про солнце, про закат, Про то, что, эти дни любя, Дожди не очень льют, Что я хорошую тебя До одури люблю. 24 апреля 1935  1938 - На экраны вышла комедия Григория Александрова "Волга - Волга" с Любовью Орловой и Игорем Ильинским в главных ролях. Популярная и доныне, эта комедия рассказывает о бюрократе Бывалове, отказавшемся взять на конкурс в Москву целую группу талантливых "самодеятельщиков". Правда, Бывалов по своему разумению провел отбор артистов, с которыми и отправился на пароходе в столицу. Плавание заняло несколько дней, в течение которых с путешественниками происходили всевозможные приключения. Одна из первых советских музыкальных комедий веселила несколько поколений кино- и телезрителей. Сегодня она кажется немного наивной, но это не умаляет обаяния игры легендарных актеров Любови Орловой и Игоря Ильинского. Песни из фильма (музыка И. Дунаевского) распевались по всей стране. "Волга-Волга" была чемпионом среди фильмов, пользовавшихся сталинской симпатией. Он смотрел ее бесчисленное количество раз, запомнил реплики и даже подсказывал своим гостям. В 1941 году фильму была присуждена Сталинская премия, Любовь Орлова за исполнение роли почтальона Стрелки была награждена орденом Ленина. 1965 - в Советской Армении впервые был отмечен День памяти жертв геноцида армян в Османской империи 1915-1923 годов.  1967 - При завершении полета на "Союзе-1" погиб летчик-космонавт Владимир Михайлович Комаров (16 марта 1927 - 1967). К концу суточного полета, В.М. Комарову были даны команды о прекращении дальнейшего полета. Над районом Африки на борт корабля по радиотелеметрическим каналам в программно-временное устройство поступили закодированные команды на спуск. В точно назначенное время включилась система ориентации корабля. После этого сработала тормозная двигательная установка. Скорость начала уменьшаться. "Союз-1" начал сходить с орбиты. Через некоторое время произошло разделение отсеков. Владимир Комаров доложил, что все идет нормально. Это были его последние слова. Спускаемый аппарат вошел в плотные слои атмосферы в строго определенное время и в назначенный коридор. Все с нетерпением ждали приземления космонавта. Но произошло неожиданное. На высоте 7 километров близ Орска не раскрылся купол основного парашюта, который должен был погасить скорость падения. Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Владимир Михайлович Комаров трагически погиб. Не стало замечательного человека, отважного испытателя и отличного товарища. Это была тяжелая утрата для всех людей, живущих на нашей планете. Владимир Михайлович Комаров своими полетами в космос на кораблях "Восход" и "Союз" внес неоценимый вклад в дело дальнейшего развития и совершенствования космической техники. Его светлое имя человечество навсегда сохранит в летописи освоения космоса.  1973 - В Ленинграде вступил в строй новый аэровокзал ("Пулково").  1990 - Верховный Совет Казахской ССР (высший орган власти в республике) учредил должность президента Казахской ССР, приняв Закон "Об учреждении поста Президента Казахской ССР и внесении изменений и дополнений в конституцию (основной закон) Казахской ССР". В этот же день, Верховный Совет избрал президентом Нурсултана Назарбаева. На момент избрания, Назарбаев уже руководил Казахстаном с 22 июня 1989 года в должности Первого секретаря ЦК Коммунистической партии Казахской ССР. 1998 - Сергей Кириенко назначен председателем правительства РФ (апрель - август 1998). Стал самым молодым в истории Российской Федерации главой правительства (в 35 лет).  2010 - Открыт памятник студенту-политехнику. Это не первый памятник посвященный студентам в Санкт-Петербурге. Этот памятник установлен у Первого учебного корпуса Санкт-Петербургского политехнического университета. Идея создать собирательный образ студента-политехника появилась несколько лет назад. Для ее воплощения декан механико-машиностроительного факультета СПбГПУ Михаил Радкевич изучил в архивах все детали студенческого мундира, фуражки и шинели начала XX века, в которых, согласно правилам, ходили на занятия студенты Петербургского Политехнического института им. Петра Великого. Сначала над памятником работали будущие студенты-дизайнеры университета, затем к работе подключилась Эвелина Соловьева, профессиональный скульптор, член Союза художников. Памятник отлили из бронзы на заводе "Монументскульптура". Сейчас скульптура установлена рядом с фонтаном "Мы", открытым в сентябре 2009 года. Спонсорами проекта стали выпускники, которые окончили Политех в 1975 году. Найти памятник студенту можно по адресу: СПб, ул. Политехническая, д. 29  24 апреля 1093 года князь Святополк Изяславич прибыл в Киев на великокняжеский престол. «В се времѧ поидоша Половци на Русьскую землю» (Лаврентьевская летопись). «И войско Российское перешло за Стугну. Святополк вел правое крыло» (Карамзин о битве с половцами на р. Стугне 26 мая 1093 года)  24 апреля 1671 года Степан Разин схвачен казаками в Кагальницком городке на Дону и отправили его в Москву. Точка в восстании Разина, длившемся с 1667 года. «Старые козаки подступили к Кагальницкому, сожгли городок, схватили Стеньку с братом Фролом, сообщников его перевешали» (Соловьев)  24 апреля 1720 года Император Пётр I лично составил и издал первый морской устав «Книга Устав морский о всем, что касается к доброму управлению, в бытность флота на море...». Устав создавался на основе обобщения богатого опыта Северной войны и всего лучшего, что было в уставах иностранных флотов.  24 апреля 1877 года Россия объявила Турции войну – в главной квартире действующей русской армии – Кишиневе в присутствии императора объявлен манифест о начале войны с Турцией. Началу войны предшествовал подъём национального самосознания на Балканах. Известия о жестокости, с которой было подавлено Боснийско-герцеговинское (1875) и Апрельские восстания в Болгарии, вызвали сочувствие к положению христиан Османской империи в Европе и особенно в России. Целью войны Россией была провозглашена свобода православных славян от турецкого владычества (расширение территории независимой Сербии, создание независимой Болгарии). На Скаковом поле состоялся парад русских войск и сформированных в городе первых дружин (1000 чел.) болгарского ополчения, ставших основой болгарской национальной армии. После парада войска отправлены на Балканы. Вечером кавалерия заняла Барбашский мост, и дорога к Дунаю была открыта. 26 апреля передовые отряды заняли г. Браилов. Одновременно русские войска перешли турецкую границу и на Кавказе. По всей стране начался сбор средств на нужды армии. Только в Москве пожертвовано 1,5 млн рублей, устроено 20 госпиталей, снаряжено 2 санитарных поезда. На будущем театре военных действий Россия развернула две армии: Дунайскую (185 тыс. чел., 810 орудий) под командованием вел. князя Николая Николаевича (старшего) и Кавказскую (75 тыс. чел., 276 орудий) под командованием вел. князя Михаила Николаевича. В Дунайскую армию влилось болгарское народное ополчение (около 7,5 тыс. чел.) под командованием генерала Н.Г. Столетова, а в Кавказскую – грузинские, армянские, азербайджанские и осетинские милиционные войска. Наша победа в 1878 году принесла независимость Болгарии, Сербии, Румынии и др. По итогам войны Россия вернула Бессарабию, присоединила Батумскую и Карсскую области.  24 апреля 1905 года родился командир первой в РККА отдельной экспериментальной батареи реактивной артиллерии (Катюши), капитан Иван Андреевич Флёров. С первых дней Великой Отечественной войны принимал участие в боях. Командовал на Западном фронте отдельной экспериментальной батареей реактивной артиллерии из установок БМ-13 («Катюша»). Впервые установки БМ-13 были опробованы в боевых условиях около 15 часов 13 июля 1941 года при обстреле станции Орша-Центральная и временной понтонной переправы через реку Днепр. 6 октября 1941 года капитан Флёров, находясь в окружении, погиб в районе деревни Богатырь. В начале 1960-х годов Флёров был представлен к званию Героя Советского Союза. Представление было подписано командующим Ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск маршалом артиллерии К.П. Казаковым. 14 ноября 1963 года указом президиума Верховного Совета СССР Иван Андреевич Флёров посмертно был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени. 21 июня 1995 года указом президента Российской Федерации (№ 619) за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне капитану Флёрову Ивану Андреевичу присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. 5 марта 1998 года приказом Министра обороны Российской Федерации № 111 Герой Российской Федерации капитан Флёров Иван Андреевич навечно зачислен в списки командного факультета Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого. Осенью 1995 года группа вяземских поисковиков в 250-ти метрах западнее деревни Богатырь нашла погибших вместе с «Катюшами» артиллеристов. Были найдены останки 7 ракетчиков. Среди них опознаны останки капитана Флёрова. 6 октября 1995 года все останки перезахоронены рядом с обелиском у деревни Богатырь, установленным в память о подвиге ракетчиков.  24 апреля 1926 года в Берлине между Веймарской республикой и СССР подписан Договор о ненападении и нейтралитете. Договор подписан министром иностранных дел Веймарской республики Густавом Штреземаном и послом СССР в Германии Николаем Крестинским. Одобрен рейхстагом 10 июня 1926 года. Берлинский договор, подписанный в 1926 году, стал результатом многолетних перипетий в отношениях между государствами послевоенной Европы и считается достижением советской дипломатии. Целью Берлинского договора было подтвердить взаимные обязательства между двумя странами, наложенные Рапалльским договором в 1922 году, который, кстати, ознаменовал восстановление советско-германских дипломатических отношений после Первой мировой войны. Договор регулировал торговые и уже имеющиеся военные отношения между двумя странами. Германия была также заинтересована в ослаблении положения Польши для планируемого ею восстановления своих восточных границ в довоенных пределах. Она взяла на себя обязательство сохранения нейтралитета в отношении СССР в случае возникновения военного конфликта между СССР и третьей страной, где под третьей страной в первую очередь подразумевалась Польша, образованная после Первой мировой войны на территориях, входивших в состав Германии и России. В случае начала советско-польской войны нейтралитет Германии усложнял возможность прямого вмешательства в конфликт со стороны Франции. Берлинским договором министр иностранных дел Германии Густав Штреземан пытался «смягчить» отношения с Советским Союзом, во избежание подозрений в переориентации политики Германии в «западном направлении» и выступить посредником в отношениях СССР с Западом. Первоначальный срок действия договора в 5 лет в 1931 году был дополнительно продлён на три года.     24 апреля 1927 года в Москве на Тверской открылась Первая мировая выставка межпланетных аппаратов и механизмов – проекты фантастических космических аппаратов от советских и иностранных изобретателей. Макет ракеты Циолковского (в продольном разрезе) был изготовлен по рисунку ученого. До запуска первого искусственного спутника Земли оставалось 30 лет.  24 апреля 1938 года в СССР состоялась премьера кинокомедии 'Волга-Волга' режиссёра Григория Александрова.  24 апреля 1946 года впервые поднялись в небо первые советские реактивные истребители – МиГ-9 и Як-15. Испытания прошли успешно, и самолеты были запущены в серийное производство. В эксплуатации, правда, они пробыли недолго: военные нашли у машин многочисленные недостатки. Но разработки КБ Артема Микояна и Александра Яковлева не оказались напрасными. МиГ-9 и Як-15 заложили фундамент советской реактивной авиации.  24 апреля 1949 года в Куйбышеве родился Юрий Николаевич Чернов - советский и российский актёр театра и кино. Заслуженный артист России . («Доживём до понедельника», «День свадьбы придётся уточнить»)   24 апреля 1967 года космонавт Владимир Комаров погиб при завершении программы полёта «Союз-1», когда во время спуска на Землю не вышел основной парашют спускаемого аппарата. Стропы запасного парашюта закрутились из-за вращения спускаемого аппарата. Дважды Герой Советского Союза (второй раз звание присвоено посмертно).  Сегодня, 24 апреля 2023 года в рубрике "Герои спецоперации» рядовой Максим Тюкаркин. Запомните имя этого отважного воина. Материалы взяты из официального сайта Министерства обороны. 80 лет назад на экраны вышла любимая комедия Иосифа Сталина.  Есть легенда, что «Волгу-Волгу» показали Рузвельту, переведя песню: «Америка России подарила пароход: с носу - пар, колеса сзади и ужасно тихий ход». И президент США воспринял ее как намек на некачественные поставки по ленд-лизу. Фото: Кадр из фильма Сталин обожал «Волгу-Волгу». Он смотрел ее так часто, что выучил все реплики наизусть. На одном просмотре посадил слева от себя сооснователя МХАТа Владимира Немировича-Данченко, а справа - режиссера Григория Александрова. Весь фильм вождь улыбался и шептал то одному, то другому: «Сейчас Бывалов скажет: примите от этих граждан брак и выдайте им другой!» При этом путь «Волги-Волги» к кремлевскому экрану (и к другим экранам, попроще) был довольно долог и непрост. «Нечего горло драть, пусть на тракторе работает!» Толчком к созданию картины стало строительство канала Москва - Волга. Он был необходим (проложить его подумывал еще Петр I). Но в начале 30-х строили его с помощью сотен тысяч заключенных, согнанных в специально созданный Дмитровлаг, о чем авторы фильма вряд ли хотели бы знать. Перед ними стояла задача снять развеселую комедию про красивую русскую реку, на берегах которой живет талантливый народ. Сюжет «Волги» - бюрократ мешает артистам из народа самореализоваться - основан на истории, случившейся во время подготовки к съемкам «Веселых ребят». Александров тогда искал актрису на главную роль: «До Москвы дошел слух, что в Раменском районе есть девушка-трактористка, поражающая всех своими песнями и плясками. Мы приехали в Раменское. Выступал колхозный ансамбль, и девушка эта пела и танцевала. Способности у нее были действительно выдающиеся, и я решил вызвать ее на «Москинокомбинат» на пробу. Но директор МТС (машинно-тракторной станции. - Ред.) не отпустил ее в Москву: «Нечего ей там горло драть, пусть как следует на тракторе работает. Тоже мне - артистка!» Девушка осталась трактористкой, а на главную роль в «Веселых ребятах» Александров позвал Любовь Орлову, на которой вскоре и женился. Но драма талантливой девушки запала ему в душу, и вскоре началась работа над сценарием. Алеша думал уйти к парикмахерше Первоначальный вариант сильно отличался от того, который был перенесен на экран. Например, Алеша был не просто бухгалтер - «даже не только дирижер, тенор, парашютист, но еще и изобретатель». Письмоносица Стрелка ему нравится, но Алеша все чаще посматривает в сторону парикмахерши Нюры - барышни более «культурной», предпочитающей, чтобы ее называли Голли, от слова Голливуд. Тем временем Стрелка, не знающая, куда девать творческую энергию, готовит самодеятельное представление в старинном соборе Трех святителей… Когда вся компания все-таки погружается на пароход и отправляется в Москву, главным событием плавания становится пожар на проходящем мимо пароходе «Турист» - герои бросаются на помощь и спасают всех пассажиров. Александров обратился за помощью к драматургу Николаю Эрдману, соавтору сценария «Веселых ребят». К 1936-му, когда шла работа над «Волгой», Эрдман только что вернулся из сибирской ссылки и жил в городе Калинине (Твери). Туда к нему и ездили Александров и еще один соавтор сценария - Владимир Нильсен. Эрдман сильно переработал сценарий. Но в итоге его фамилия в титрах не значится. Вениамин Смехов, знавший Эрдмана, вспоминал его слова: «Когда фильм был готов и его показали Сталину, еще без титров, то Гриша поехал ко мне, где я сидел, - в Калинин. И он говорит: «Коля, наш с тобой фильм становится любимой комедией вождя. И ты сам понимаешь, что будет гораздо лучше для тебя, если там не будет твоей фамилии». Александров вырезал из фильма 200 кадров Естественно, Любовь Орлова сыграла в «Волге-Волге» главную роль. Судя по всему, Александров требовал от нее, дворянки, в детстве писавшей письма графу Толстому (тот отвечал), не просто играть девушку из народа, а безбожно переигрывать. После чего некоторые эстеты заклеймили Орлову как плохую актрису. Но таков уж был александровский метод: народное искусство не должно быть сложным. И главный зритель оказался с ним полностью согласен. В ту эпоху, когда расстрелять могли за случайную оговорку, каждый кадр «Волги-Волги» рассматривали под микроскопом. Почему письмоносица Петрова шутит про Пушкина (столетие со дня смерти которого отмечалось в 1937-м на государственном уровне)? Пусть лучше шутит про лермонтовского «Демона». Во время обсуждения фильма ораторы говорили: «Мы видим пароход, который рассыпается, как только к нему прикоснешься. Откуда такой пароход, когда у нас в Союзе идет борьба за качество?» Александров вырезал из фильма более 200 кадров, скрипя зубами, но соглашаясь со всем. Так или иначе, картина вышла на экраны и стала невероятно популярна.  Письмоносица: - Много песен про Волгу пропето, но еще не сложили такой... Товарищ Бывалов: - Я на улице заниматься самокритикой не позволю! Фото: Кадр из фильма ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ СО СЪЕМОК 1. Вдова Игоря Ильинского рассказывала: «Во всех фильмах Ильинский сам выполнял трюки. И в «Волге-Волге» сам прыгал в воду. Когда готовились к съемкам, он возьми да и скажи Александрову: «Эффектнее смотрелось бы, если бы мой герой прыгнул в воду со второго этажа палубы, а не с первого». Режиссер на том и порешил. Тут Ильинский призадумался. В это время вместо Орловой снимали ее дублершу, как она сигает в воду с первого этажа палубы. Но дублерша не прыгнула - побоялась. Нашли вторую. А Ильинский прыгнул сам - с первого дубля». 2. В сценарии на палубу севшего на мель парохода залезал медведь. А вслед за ним появлялся цыган; выяснилось, что раньше он ходил со зверем по ярмаркам, а теперь работает в колхозе. «Медведь - работник творческий, - говорил цыган, - он нам ни к чему. А вы - артисты, может быть, он вам пригодится». В результате артисты брали медведя с собой. Александрова вызвал заместитель директора «Мосфильма»: «О медведе говорится, что он работник творческий и делать ничего не умеет. Не намек ли это на режиссера Медведкина, который снимает картину на колхозном материале?» Так медведь из «Волги-Волги» пропал. 3. Письмоносица Стрелка вернулась на экран в августе 1941-го, когда вышел «Боевой киносборник № 4». Стрелка, в гимнастерке и пилотке, ездит по деревням и городкам, исполняя «Нам песня строить и жить помогает» из «Веселых ребят», но с другим текстом: «Готовься к бою и пахарь и воин, бери винтовку умелой рукой...» Она не только развозит письма, но и крутит в деревнях короткометражные фильмы, предваряя их короткими вступлениями. Подумать только - восторгается союзниками и прославляет лучший в мире британский флот! В эпоху «Волги-Волги» ее бы отправили за такое в Сибирь, но Сталину успехи британского судостроительства теперь были важнее успехов советского речного пароходства. Юрий Николаевич Чернов Родился 24 апреля 1949 года в городе Куйбышеве. Окончил Московское цирковое училище и ГИТИС. Снимается в кино с 1968 года — в фильме «Доживём до понедельника» сыграл ученика старшего класса Сыромятникова. Играет преимущественно эпизодические роли. В 1969 году был уже утверждён режиссёром Владимиром Мотылём на роль Петрухи в ставшем потом очень популярным советском боевике «Белое солнце пустыни», но Юрий Николаевич выбрал цирковой путь. Играл в Московском театре миниатюр, а с 1994 года в Театре Луны. С 2004 года — актёр театра «Школа современной пьесы». С 1995 по 2000 год был соведущим телеигры «Колесо истории». В 1999 году вместе с другими известными артистами принял участие в проекте Виктора Мережко и композитора Евгения Бедненко «Поют звёзды театра и кино», где с успехом выступил как исполнитель песен. Итогом проекта стали концерты и музыкальный диск, выпущенный в США и продублированный «Радио МПС». Помимо кино снимался в юмористических киножурналах «Фитиль» и «Ералаш», а также являлся одним из ведущих популярной телепередачи для детей «Спокойной ночи, малыши!». Активно работает для Общества инвалидов и занимается издательской деятельностью. Преподаёт в Институте народного творчества (гитара, губная гармошка, вокал). Как певец вместе с группой Евгения Бедненко «Хорус» записал сольный диск «Доживём до понедельника, друзья!» (2001 год). C 2013 года — актёр Театра Сатиры. Если Википедия не ошибается, снялся в 82 фильмах. https://youtu.be/1i8UdkQwsC8 Последний раз редактировалось Chugunka; 23.04.2025 в 15:51. |

|

||||

|

https://366days.ru/24_aprelya/

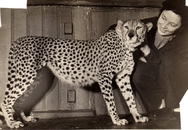

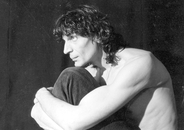

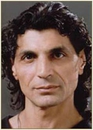

24 апреля в 1877 году родился Николай Николаевич БЕККЕР (в Санкт-Петербурге), российский живописец, график. Сын академика архитектуры, статского советника Николая Федоровича Беккера, строившего доходные дома в Петербурге. * * * * * Получил диплом инженера-путейца. Брал частные уроки у художника И. Крачковского; с 1901 года учился в Императорской Академии художеств у П. Ковалевского, Ф. Рубо и Я. Ционглинского. В 1908 году получил задание на конкурсную картину, но не представил ее, сославшись на болезнь глаза. В ноябре 1910 года был исключен из списка учеников без звания. Писал портреты светских красавиц и опереточных примадонн, пейзажи маслом и пастелью. В 1912 году совместно с И. Гринманом открыл курсы живописи и рисунка в Санкт-Петербурге, участвовал в выставках петербургского Товарищества художников (член товарищества с 1913). В 1917 году, в революционные месяцы создал последние портреты представителей императорской династии – великой княгини Марии Павловны старшей, великих князей Бориса и Андрея Владимировичей. После революции эмигрировал в Константинополь, где в течение трех лет создал около 170 портретов представителей оккупационных властей – британских, американских и французских дипломатов и военных чинов, а также членов их семейств (верховный американский комиссар адмирал М.Л. Бристоль, супруга французского адмирала Вера Николаевна Дюмениль, дочь британского верховного комиссара Сара Румбольд и др.). В 1922 провел две выставки в гостиной отеля «Пера Палас», имевших успех. Из Константинополя живописец перебрался в Париж, где продолжил карьеру портретиста. Подолгу работал в Лондоне и Мадриде, написав много портретов представителей английской и испанской знати. Скончался Николай Николаевич Беккер 16 ноября 1962 года, похоронен в Ницце.        24 апреля 1908 года родилась Вера Васильевна ЧАПЛИНА /наст. фамилия – Кутырина-Михайлова/ (в Москве), известная детская писательница-анималист, жизнь и творчество которой непосредственно связаны с Московским зоопарком. На её книгах выросло не одно поколение советских читателей, они оставались любимыми книгами и переиздавались вновь и вновь. * * * * * Она происходила из дворянской семьи, но после революции 1917 года в хаосе Гражданской войны 10-летняя Вера потерялась и, как беспризорница, оказалась в детском доме в Ташкенте. В 1923 году её разыскала мать и привезла в Москву. Вскоре она стала ходить в зоопарк и поступила в кружок юных биологов, которым руководил профессор П.А. Мантейфель. В 25-летнем возрасте Вера Чаплина становится одним из новаторов Московского зоопарка. Она навсегда осталась в его истории как инициатор и руководитель созданной в 1933 году площадки, где «не только воспитывался здоровый и крепкий молодняк, но и было сделано так, чтобы разные животные мирно уживались друг с другом». Этот эксперимент вызвал небывалый интерес зрителей, и площадка молодняка на многие годы стала одной из «визитных карточек» Московского зоопарка. Тогда же в журнале «Юный натуралист» появились первые небольшие рассказы Веры Чаплиной, и сразу после этих публикаций издательство «Детгиз» заключило с ней договор на книгу о площадке молодняка. Определяющей для Веры Васильевны стала её вторая книга «Мои воспитанники», написанная в 1937 году; вошедшие в неё рассказы, среди которых «Арго», «Лоська», «Тюлька», не только обнаружили собственный стиль писательницы, но и стали одними из лучших в её творчестве. Более 30 лет Чаплина отдала Московскому зоопарку, а с 1946 году перешла на постоянную литературную работу. В 1947 году вышел её новый сборник «Четвероногие друзья», в котором впервые появились такие рассказы как «Фомка-белый медвежонок», «Волчья воспитанница», «Куцый», «Шанго» и др. Книга «Четвероногие друзья» имела необычайный успех: уже через несколько лет она была переиздана не только в Москве, но и в Варшаве, Праге, Братиславе, Софии, Берлине. А когда в 1950 году Чаплина вступала в Союз Писателей, то рекомендовавшие её Самуил Маршак и Лев Кассиль недоумевали, почему этого не произошло гораздо раньше. В соавторстве с писателем-натуралистом Георгием Скребицким она создала сценарии к мультфильмам «Лесные путешественники» (1951) и «В лесной чаще» (1954). В 1950-60-х годах с героями произведений Веры Чаплиной, помимо читателей социалистических стран, знакомятся во Франции, Японии, США, и её книги, одни из немногих в то время, широко представляют за рубежом образ советской детской литературы. Не одно поколение читателей выросло на книгах Веры Чаплиной. И хотя первые рассказы Чаплиной о питомцах Московского зоопарка появились в уже далеких 1930-х годах, и давно стали дедушками и бабушками их первые юные читатели, её книги переиздаются вновь, и снова они пользуются – успехом. Скончалась Вера Васильевна Чаплина 19 декабря 1994 года в Москве, похоронена на Ваганьковском кладбище.         24 апреля в 1955 году родился Владимир Касумович АДЖАМОВ (в Тбилиси), выдающийся советский артист балета, Заслуженный артист России. Классический танцовщик лирико-героического плана, достигший непревзойденного никем из Санкт-Петербургских артистов уровня исполнения современной хореографии. Окончив Тбилисское хореографическое училище, продолжил обучение в Ленинградском хореографическом училище имени А.Я. Вагановой у выдающихся педагогов: Ю. Литвиненко, Б. Шаврова, В. Шатилова. По окончании училища Вагановой у Владимира Аджамова был богатый выбор – яркого и одаренного выпускника приглашали на роль ведущего танцовщика сразу несколько театров: и Большой театр в Москве, и Кировский (Мариинский) театр, и Малый театр Оперы и балета имени М.П. Мусоргского Ленинграде. Он выбрал Малый театр, куда он был приглашен О. Виноградовым. Творческий путь Владимира Аджамова с самого начала складывался удивительно счастливым образом. Ему не пришлось, подобно многим танцовщикам, начинать свою карьеру в театре с должности артиста кордебалета и на протяжении нескольких лет добиваться сольных партий. В 19 лет он уже стал звездой, признанной на мировом уровне. Аджамов являлся ведущим танцовщиком Малого театра Оперы и балета на протяжении 30 лет. В его репертуаре – более 40 ведущих партий, как в классических, так и в современных спектаклях. Он первый исполнитель партий Ромео; Принца («Золушка»), Флориндо («Слуга двух господ»), Орфея («Орфей и Эвридика», Карла («Разбойники»), Манкурта («Легенда о птице Доненбай»), Лебедя («Гадкий Утенок»), Макбет («Макбет»), а также прочие партии: Зигфрид, Альберт, Джеймс и др. Перечисление всех, равно как и всевозможных конкурсов, лауреатом которых не раз становился Аджамов, заняло бы добрую страницу. С 1974 года регулярно гастролировал по миру, участвовал в различных фестивалях в качестве и исполнителя, и члена жюри. Яркая творческая индивидуальность танцовщика привлекала многих выдающихся хореографов. Специально для него ставились балеты, приглашались балетные труппы на новые спектакли. За свою творческую жизнь Владимир Аджамов работал в мастерских таких хореографов, как О. Виноградов, Н. Боярчиков, Н. Долгушин, Б. Эйфман, Г. Алексидзе, Л. Лебедев, В. Карелин, Г. Ковтун, Э. Смирнов и многих др. Почти каждая его работа вызывала как зрительский интерес, так и интерес балетной критики. Многие спектакли с его участием назывались лучшими работами года: «Манкурт», «Разбойники», «Макбет», «Мастер и Маргарита», «Гадкий утенок», «Странник», «Тихий Дон», «Трагедия русского фавна». В 1993-94 годах Аджамов был признан лучшим танцовщиком года. В 1996 году стал лауреатом премии «Золотой софит» за лучшую мужскую балетную партию. С 2000 года Владимир Аджамов – президент и художественный руководитель творческого объединения «Летящий во времени». В 2001 году стал президентом Ассоциации Современной Хореографии.     В 1791 году родился Николай Александрович БЕСТУЖЕВ (в Санкт-Петербурге), моряк – капитан-лейтенант 8 флотского экипажа, декабрист, историограф флота, писатель, критик, изобретатель, художник. В возрасте 11 лет стал воспитанником петербургского Морского кадетского корпуса, а после окончания учебы, в 1809 году, был оставлен воспитателем в чине мичмана. В Отечественную войну 1812 года Бестужев вместе с корпусом находился в эвакуации в Свеаборге. Через год стал служить во флотском экипаже, расквартированном в Кронштадте, участвовал в морском походе в Голландию, на фрегате «Проворный» в качестве историографа совершил плавания во Францию и Гибралтар. В 1823 году Бестужев становится начальником Морского музея и занимается историей русского флота. К этому времени он был уже заметной фигурой среди морского офицерства, приобрел известность в научной и литературной среде. В 1824 году К. Рылеев предложил Бестужеву вступить в тайное общество, которое образовали лучшие представители российского дворянства. Позже их назовут «декабристами». Вместе с братом Михаилом Николай Бестужев был одним из главных помощников Рылеева накануне восстания. 14 декабря 1825 года он привел на Дворцовую площадь Петербурга Морской гвардейский экипаж, хотя уже несколько лет состоял при Адмиралтейском департаменте и к практической морской службе отношения не имел. Его арестовали 16 декабря 1825 года и в тот же день доставили в Петропавловскую крепость. Во время следствия по делу декабристов Николай Бестужев проявил мужество и стойкость. Осуждённый по II-му разряду, он 10 июля 1826 года был приговорён в каторжную работу вечно. На решение судей, очевидно, повлияло именно его поведение на допросах. Вместе с братом Михаилом 28 сентября 1827 года их отправили в Сибирь. Они прибыли в Читинский острог 13 декабря 1827 года, а в сентябре 1830 года переведены в Петровский Завод. В казематах завода Николай Бестужев начал активно заниматься литературным творчеством: романтические повести, путевые очерки, басни, стихотворения. В журналах стали появляться его переводы из Т. Мора, Байрона, В. Скотта, Вашингтона Ирвинга, печатались научные статьи по истории, физике, математике. Особое место в его творчестве занимает морская тема. Сборник избранных сочинений Бестужева называется «Рассказы и повести старого моряка». Николай Бестужев на каторге и поселении занимался сапожным, ювелирным, токарным и часовым делом. Разрабатывал новую конструкцию хронометра. Во время Крымской войны разрабатывал конструкцию ружейного замка, создал «бестужевскую печь» и совместно с братом Михаилом двуколку «бестужевку». Проводил метеорологические, сейсмические и астрономические наблюдения. Выращивал табак и арбузы, пытался организовать тонкорунное овцеводство. Описал Гусиноозерское месторождение каменного угля. Проводил исследования по этнографии и археологии, собирал бурятские песни и сказки. Открыл следы оросительных систем у первых земледельцев Забайкалья, петроглифы вдоль Селенги. Работал акварелью, позднее маслом на холсте. Написал портреты декабристов, их жён и детей, городских жителей (115 портретов), виды Читы и Петровского Завода. 8 ноября 1832 года срок каторги был сокращён до 15 лет, а 14 декабря 1835 года до 13 лет. 10 июля 1839 года братья Михаил и Николай Бестужевы обращены на поселение в город Селенгинск Иркутской губернии, куда и прибыли 1 сентября этого же года. Скончался Николай Александрович Бестужев 27 мая 1855 года в Селенгинске, в тяжелые для России дни Севастопольской обороны. Брат Михаил вспоминал: «Успехи и неудачи севастопольской осады его интересовали в высочайшей степени. В продолжение семнадцати долгих ночей его предсмертных страданий я сам, истомленный усталостию, едва понимая, что он мне говорил почти в бреду, – должен был употребить все свои силы, чтобы успокоить его касательно бедной погибающей России. В промежутки страшной борьбы его железной, крепкой натуры со смертию он меня спрашивал: «Скажи, нет ли чего утешительного?» До конца своих дней Николай Бестужев оставался гражданином и патриотом своей Родины.          24 апреля В 1916 году родился Григорий Иванович ФЕДОТОВ (в посёлке Глухов, Богородский уезд, Московская губерния), советский футболист, нападающий, тренер. Бывший капитан команды ЦДКА. Заслуженный мастер спорта СССР (1940). Его сын – известный футболист и тренер Владимир Федотов. * * * * * Любовь к спорту развил у него школьный учитель физкультуры И.С. Полозов. Ярко проявил себя в матче взрослых команд посёлка Глухов (при местной текстильной фабрике) и городка Ногинск. Первой командой Григория был профсоюзный «Металлург», известный также как «СиМ» («Серп и Молот»). Вскоре молодого форварда заметили, и в 1938 году пригласили в ЦДКА (Центральный дом Красной Армии), который в то время испытывал серьезные проблемы в атаке. Мощный, атлетичный, резкий, с хорошим ударом нападающий буквально захватил сердца болельщиков. В 1930-40-е годы он считался одним из лучших футболистов Европы. Именно Федотов одним из первых в мире, если не первым, стал исполнять так называемый штрафной удар «сухой лист». С его стороны никогда не было грубости. 27 октября 1940 года Федотов сильно повредил руку во время встречи ЦДКА с московским «Спартаком». Частые травмы стали причиной медлительности футболиста, он стал больше ассистировать партнерам. Тем не менее, когда в ЦДКА появился Всеволод Бобров, заблистала неотразимая тактическая новинка в виде сдвоенного центра Федотов–Бобров. Во время войны, как и большинство футболистов-офицеров, был направлен в тыл, заниматься эвакуацией, охраной объектов и т.п. В 1943 году команду собрали вновь и стали проводить матчи с другими уцелевшими клубами, а в 1945 году возобновили первенство страны. Григорий Иванович был выбран капитаном команды. В годы выступлений за ЦДКА Григорий трижды становился чемпионом СССР, трижды – серебряным призером, однажды – бронзовым, также завоевал Кубок страны. В Высшей лиге провел 165 матчей, забив 132 мяча. Федотов – первый советский футболист, отличившийся более 100 раз в национальном первенстве. В 1949 году так и не оправившийся от старой травмы он прекратил играть и перешел на должность помощника тренера родной команды. В ЦДКА проработал до конца жизни. Скончался Григорий Иванович Федотов 8 декабря 1957 года, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. * * * * * В 1958 году клуб ЦСКА (правоприемник ЦДКА) выступил в роли учредителя приза имени Григория Федотова, который вручался самой результативной команде сезона. Немного позже был образован «Клуб Григория Федотова», в который записывали свои имена футболисты, забившие более 100 мячей в чемпионате страны. В 1986 году в Ногинске установлен бронзовый бюст футболиста. В 1994 году был создан Фонд ветеранов армейского футбола имени Григория Федотова. В Глухове открыт музей Григория Федотова, а на местном стадионе ему установлен памятник.

Последний раз редактировалось Chugunka; 29.04.2025 в 11:54. |

|

| Метки |

| русский календарь |

| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |

|

|