|

|

|

|

#1

|

||||

|

||||

|

http://aillarionov.livejournal.com/347650.html#cutid1

В продолжение этого поста полагаю возможным разместить данные о среднемесячных величинах зарплат по видам предприятий, а также некоторых видов доходов и ВВП в Китае в 2009 г. (по обменному курсу). Показатели Заработная плата, доход, ВВП в месяц в 2009 г., дол. США Все предприятия 393 Государственные предприятия 416 Городские коллективные предприятия 251 Кооперативные предприятия 305 Предприятия совместной собственности 360 Корпорации ограниченной ответственности 350 Акционерные общества 469 Предприятия с инвестициями из Гонконга, Макао, Тайваня 343 Предприятия с иностранными инвестициями 453 Располагаемый доход на городского жителя 210 Чистый доход на сельского жителя 63 Денежный доход в среднем на душу населения 131 ВВП на душу населения 312 Источник: China Statistical Yearbook 2010 Для справки: Заработную плату в Китае получают преимущественно городские жители. Сельские жители получают преимущественно доход. Численность городского населения в Китае в 2009 г. составляла 622 млн.чел. (46,6%), сельского населения – 713 млн.чел. (53,4%). В 2010 г. средняя заработная плата в Китае в 2010 г. составила 465 дол., или 66,6% от зарплаты в России (698 дол.). Динамика соотношения ВВП на душу населения по паритетам покупательной способности (ППС) по данным МВФ в Китае и России в 1990-2011 гг. представлена на графике ниже.  Источник: IMF Database. При этом следует иметь в виду, что в силу сильно завышенных в последние годы (относительно исторических многолетних) цен на энергоносители применяемая методология расчета ППС завышает текущие российские показатели ВВП и ВВП на душу населения по сравнению с тем, какими они были бы в том случае, если цены на энергоносители были бы близки к средним многолетним, примерно на 20-25%. Поэтому более реалистичное соотношение душевых ВВП в Китае и России в настоящее время находится, очевидно, в пределах 60-65%. Данный пост вызван не только необходимостью дезавуировать некомпетентное заявление, сделанное с немалым апломбом на всю страну. И даже не потребностью привлечения внимания многих зрителей упомянутой передачи к тому, что яркая форма выступления («мы увидели прежнего Чубайса!») может легко затмить его содержание, не имеющее ничего общего с действительностью. Данный пост вызван необходимостью обратить внимание на опасность популяризации ложного месседжа, принципиально искажающего ситуацию в современном мире и быстро меняющиеся места в нем нынешней России и соседнего Китая. |

|

#2

|

||||

|

||||

|

http://www.chaskor.ru/article/raboche-krestyane_9605

Александр Храмчихин среда, 26 августа 2009 года, 09.05 Сельская жизнь КНР  // Reuters Особенностью сельского хозяйства Китая является его крайне низкая эффективность из-за малого размера земельных наделов. Их укрупнение приведёт к дальнейшему росту безработицы. Уникальным феноменом является сельская промышленность КНР, которая существенно облегчает проблему занятости населения, зато вносит огромный вклад в разрушение окружающей среды. Серьёзное влияние на социальную ситуацию оказывает тип сельской экономики Китая, для описания которого в научной литературе КНР введён термин «основная обстановка», или «людей много — земли мало». Географические условия Китая, его перенаселённость, быстрое развитие промышленности, энергетики, транспорта, городского строительства являются причинами того, что площадь пахотных земель на душу населения намного ниже, чем среднемировое значение. Причём в Китае этот показатель продолжает сокращаться из-за усиленной эксплуатации земель сельхозназначения, ведущей к их деградации и выводу из оборота, и передачи таких земель под нужды, не связанные с ведением сельского хозяйства. Первым мероприятием в рамках китайских реформ, начавшихся в конце 1978 года, стало расформирование существовавших при Мао сельских коммун и раздача крестьянам земельных наделов в длительное наследуемое пользование. Это привело к быстрому и значительному росту производства продовольствия, что позволило снять в КНР проблему голода, достаточно остро стоявшую ещё в 70-е годы ХХ века, значительно улучшить благосостояние населения и социальную обстановку. Однако в результате этой меры сложился и прочно закрепился мелкопарцеллярный характер сельского хозяйства (наиболее эффективным является соотношение 100 га пашни на одного крестьянина, а в Китае на одного крестьянина приходится 0,5 га). Он не позволяет провести механизацию сельского хозяйства (на мелких наделах использование техники не представляется возможным) и, соответственно, повысить производительность труда. Поэтому в рамках данной модели существует объективный предел роста производства продукции, причём этот предел, по-видимому, уже достигнут в конце 90-х годов (после этого планы по сбору зерновых хронически не выполняются, урожаи зерновых в первые годы ХХI века ниже, чем в конце 90-х годов ХХ века). Этот уровень производства в условиях продолжающегося роста населения и его запросов и потребностей не позволяет обеспечить продовольственную безопасность Китая, а в будущем может вновь возникнуть ситуация дефицита продовольствия. При этом даже в рамках данной модели, когда в сельском хозяйстве используется почти исключительно ручной труд, эффективность которого очень низка, количество рабочей силы в этой сфере избыточно. Себестоимость продукции в Китае гораздо выше, чем в развитых странах, производительность труда — во много раз ниже. Единственным способом решения проблемы производительности сельского труда является укрупнение земельных наделов. Однако его осуществление приведёт к дальнейшему росту избыточной рабочей силы, не имеющей перспектив трудоустройства (по крайней мере на селе). Кроме того, лишение значительного количества крестьян земельных наделов чрезвычайно отрицательно скажется на социальной обстановке в стране, поскольку крестьяне рассматривают эти наделы как страховку от голода и источник доходов, необходимых для жизни. Одной из важнейших мер станет расширение прав крестьян по пользованию землёй. Во-первых, будет продлён срок бесплатной аренды участков земли (сейчас он составляет 30 лет), во-вторых, крестьяне получат возможность сами сдавать эти участки в аренду или обмениваться ими. Это может иметь принципиальное значение в том плане, что начнётся укрупнение земельных владений. Сейчас в Китае, где «людей много, земли мало», мельчайшая нарезка участков становится непреодолимой преградой на пути повышения производительности сельского хозяйства, его механизации. А из-за этого производство зерновых в Китае в конце 90-х достигло потолка и даже начало снижаться. Потребности населения страны продовольствием не обеспечиваются, его приходится во всё больших количествах закупать за рубежом. Нет необходимости объяснять, насколько это опасно. Теперь появляется возможность решить продовольственную проблему и одновременно повысить благосостояние крестьян. Если в большинстве развивающихся стран проблема избыточной рабочей силы в деревне решается путём её переливания в городскую экономику, то в Китае и в самих городах есть много избыточной рабочей силы. Именно отсюда возник феномен сельской промышленности. К середине 90-х годов сельские предприятия производили более 50% промышленной продукции страны, специализируясь на изготовлении потребительских товаров, комплектующих, удобрений, сельскохозяйственных орудий, стройматериалов, на добыче угля. На этих предприятиях было трудоустроено более 100 млн крестьян. Китай стал единственной страной в мире, где переход крестьян к несельскохозяйственному производству не сопровождался массовым переселением в города. Ситуация такова, что до 40% избыточной рабочей силы в деревне невозможно трудоустроить ни в сельском хозяйстве, ни в городской промышленности. Из-за этого социальная роль сельских предприятий важнее собственно экономической. При этом можно отметить, что сельские предприятия способствуют уменьшению пахотных площадей, то есть возникает самоподдерживающийся процесс (чем больше сельских предприятий, тем меньше пахотных площадей, что вызывает высвобождение новой рабочей силы, для поглощения которой требуются новые предприятия). Кроме того, они заметно тормозят технический прогресс. Да и Запад ведь тоже заинтересован в её сохранении. Он будет много и интересно рассказывать самому себе про прелести информационного постиндустриального общества (никакой экономический кризис эти рассуждения не отменит, скорее наоборот). При этом как-то игнорируется тот факт, что обитатели это земного рая должны есть, причём много и вкусно, обуваться и одеваться, причём красиво и хорошо, ездить на замечательных автомобилях и работать на чудесных компьютерах (какое же это иначе информационное общество?). И всё это должен кто-то сделать ручками, причём желательно, чтобы дёшево. Вот китайцы и делают. Ручками, много и дёшево. Думать о последствиях этого чуда не хочется. С середины 80-х практически весь прирост рабочей силы в деревне поглощался сельской промышленностью, это стало одной из причин падения сбора зерна. В промышленность переходит наиболее образованная часть крестьян, что снижает качество занятых в собственно сельском хозяйстве. Масштаб проблем, обусловленный размерами населения и экономики, делающий проблемы Китая проблемами всего мира. Перечисленные выше многочисленные «самые высокие в мире» — это в процентах. Но при этом надо помнить и об абсолютных величинах. В частности, о 1,3 млрд населения. О более чем 200 млн хозяйствующих субъектов. Из-за этих масштабов высокие контрасты в процентах становятся просто астрономическими при переводе их в абсолютные величины: 200—300 млн безработных, 150 млн внутренних мигрантов и т.д. и т.п. Сельская промышленность стала основным воплощением проблемы Китая — наличия огромного количества предприятий с крайне низким техническим уровнем производства, определяющим крайне неэкономное расходование ресурсов и нанесение серьёзного ущерба окружающей среде (ни о каких природоохранных мерах на таких предприятиях не может быть и речи, для этого у них просто нет денег). Таким образом, развитие сельской экономики позволяет решить одни проблемы и создаёт другие. Ещё одним вариантом решения проблемы избыточной рабочей силы в деревне стала миграция сельского населения в города и, в меньшей степени, в сельскую местность высокоразвитых приморских провинций. Миграция обеспечивает поглощение избыточной рабочей силы, которую не могут занять сельское хозяйство и сельская промышленность, снижает социальную напряжённость в регионах-донорах, способствует росту экономики в принимающих регионах, позволяет поддерживать низкую стоимость рабочей силы. Хотя миграция формально противоречит существующей в КНР системе прописки, она позволяет снизить социальную напряжённость, поэтому власти ей как минимум не препятствуют. При этом, однако, формальная противозаконность процесса в сочетании с его массовостью порождают проблемы другого рода. Город и деревня в Китае сегодня, по сути, находятся в разных исторических измерениях. Если в городах происходит быстрая модернизация, то в деревне ещё сохраняются многие признаки традиционного общества и африканский уровень жизни. Сельское население не охвачено системой социального страхования. Доходы на душу населения в деревне примерно в 6 раз ниже, чем в городе, причём разрыв нарастает. Этот разрыв — самый высокий в мире. При этом внутри самого сельского населения дифференциация доходов ещё выше и достигает 13—15 раз. Внутренние мигранты (их численность составляет 140 млн человек, что превышает население России) не имеют городской прописки, их труд оплачивается как минимум вдвое ниже, чем труд горожан, а часто не оплачивается вообще (люди работают только за питание), охрана труда отсутствует, как и медицинское обслуживание, учёт рождаемости и смертности не ведётся и т.д. Именно эта категория лиц совершает не менее половины преступлений в городах. Тем не менее у китайского руководства просто нет выхода, оно будет стимулировать укрупнение земельных наделов и переселение крестьян в города. Что будет порождать новые проблемы и новые замкнутые круги. |

|

#3

|

||||

|

||||

|

http://www.stoletie.ru/rossiya_i_mir...2011-12-06.htm

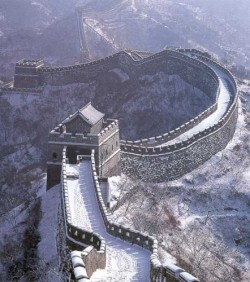

Почему в российских СМИ эта огромная, быстро растущая страна окружена «Великой стеной молчания»?  06.12.2011 Без малого 35 лет проработал я в системе советской внешней разведки, и, помнится, редкий день у нас обходился у нас без обсуждения «китайской проблемы». И не только у нас, но и в ЦК КПСС, и в МИДе. Наиболее активные участники споров делились на две стороны, условно называвшие себя «ястребами» и «голубями». Первые считали Китай весьма опасным соседом нашей страны, военное столкновение с которым исторически неотвратимо, а последствия конфликта непредсказуемы. Они ставили Китай в один ряд с таким противником Советского Союза, как США. Основные доказательства правоты своей позиции они находили в публиковавшихся тогда в Китае картах «территориальных претензий» к Советскому Союзу – кстати, официально Пекин нам никогда таких претензий не предъявлял. В 1969-м произошли кровавые события на острове Даманский, а вскоре, в 1972-м, в Пекине внезапно объявился шустрый государственный секретарь США Генри Киссинджер, и начался быстрый процесс нормализации американо-китайских отношений. «Ястребы» потирали руки: «Ага, мы оказались правы!». Они напористо атаковали наш тогдашний партийный Олимп, настаивая на резком увеличении советского военного присутствия на Дальнем Востоке, рекомендовали всячески препятствовать развитию Китая, укреплять отношения и связи со всеми его потенциальными противниками. Но «голуби» не собирались сдаваться. Они упорно стояли на своем: дескать, Китай и наша страна - это два геополитических колосса, которые смотрят в разные стороны и прижаты друг к другу спинами. Мы смотрим в сторону Европы, а Дальний Восток - наши национальные задворки. Пекин же, наоборот, повернут в сторону азиатско-тихоокеанского простора, где в окрестных странах проживают многомиллионные колонии китайцев, где нравы и обычаи населения ему близки и понятны. «Голуби» утверждали, что сами китайцы в далекие времена построили Великую стену в качестве своей северной государственной границы, за которой простирались дикие холодные степи, откуда время от времени приходили агрессивные орды кочевников. Жесткие словесные перепалки с Москвой «голуби» объясняли потребностями внутриполитической борьбы в китайском руководстве, а сближение с США - прагматическими соображениями. За годы, прошедшие с тех пор, в мире произошли радикальные перемены, причем в первую очередь они коснулись наших двух стран. Тогдашний СССР рассыпался на пятнадцать независимых государств. Россия - один из его обломков – де-факто выпала из числа крупных промышленно развитых стран мира с ее скромной долей в 1,5 процента в мировом ВВП. Китай же, наоборот, стремительно ворвался в число лидеров мирового экономического развития. Его экономика уже сейчас дает более 10 процентов мирового ВВП и продолжает расти ошеломляющими мир темпами, в среднем на 7-8 процентов ежегодно. Когда в 2009-м КНР отмечала свое 60-летие, мир испытал чувствительный шок от продемонстрированной на площади Тяньаньмынь организованной мощи азиатского колосса. Успехи в освоении космоса, высокие темпы модернизации страны, настойчивое завоевание мировых рынков и, наконец, феноменальные спортивные достижения китайцев говорят о том, что мы имеем дело с подлинным «социально-экономическим чудом». В период моего депутатского мандата, с 2003-го по 2007-й, мне довелось дважды посетить КНР в составе делегаций Государственной Думы, я имел возможность присутствовать при беседах Бориса Грызлова со всеми руководителями КНР. Удалось посетить некоторые внутренние районы страны. Накопившиеся впечатления только усилили чувства уважения к необычайному эксперименту, начатому Дэн Сяопином в 70-е и приведшему к столь впечатляющим результатам. Отношение мира к Китаю незаметно, но очень быстро изменилось на 180 градусов. Всего лишь пару десятков лет назад, в 1989-м, чванливые европейцы, старающиеся обучать всех азам демократии и цивилизации, метали громы и молнии в адрес Китая, применившего силу и оружие на площади Тяньаньмынь. Сейчас европейцы заглядывают в глаза Пекину, как бы умоляя его купить их обесценившиеся государственные бумаги, помочь им выбраться из финансовой ямы, размытой вольными рыночными селевыми потоками. Китай давным-давно принят во Всемирную торговую организацию, а Европейский Союз является основным торговым партнером Поднебесной в мире. Какой грозный рык раздавался из Вашингтона в начале XXI века, когда китайские истребители силой посадили на своей территории зарвавшийся американский разведывательный самолет. Китайцы и ухом не повели. Они распотрошили всю шпионскую начинку, вернули хозяевам пустую скорлупу, продержали для острастки экипаж несколько месяцев в тюрьме. Сколько ни клялись в США, что будут продолжать практику полетов, но стали обходить Китай далеко стороной. Барак Обама впервые решил больше не принимать далай-ламу во время его приездов в США, чтобы не раздражать КНР. Высокомерные англичане спокойно, без истерики, отдали китайцам Гонконг. Так же спокойно в свое время воссоединится с Китаем и Тайвань. Торопиться ведь некуда, это не проблема завтрашних или послезавтрашних выборов, а национальный вопрос, решение которого требует последовательности, упорства и настойчивости. Бросается в глаза одно обстоятельство: в России мало пишут и говорят о процессах, протекающих в Китае. Почему в российских средствах массовой информации эта огромная, быстро растущая страна окружена «Великой стеной молчания»? Так, проскочат короткие поверхностные материальчики по случаю годовщины или по поводу визитов на высшем уровне, и опять болотная ряска молчания затягивает открывшееся на короткое время окно. Знают россияне, что Китай хорошо развивается, потому что на наших базарах много товаров из Поднебесной, но мало кто представляет себе характер и масштабность китайского экономического чуда. Совсем путаются люди, когда их спрашивают о характере китайского политического строя: то ли капитализм, то ли социализм, то ли какая-то особая мутация. Зато все наслышаны, что китайцы правдами и неправдами проникают на наш Дальний Восток и Сибирь, захватывают там экономические позиции и вот-вот отхватят все Зауралье. Я слышал правдивые рассказы о том, как одна предприимчивая особа в Амурской области умудрилась за один только год 82 раза выйти замуж за китайцев и столько же раз развестись. Да, ей нужны деньги, а ее «мужьям» бумаги для оформления вида на жительство. Мы теперь знаем больше об амурных похождениях Сильвио Берлускони, о молодом отце Николя Саркози, чем о великом Китае... Теперь я не слышу тех отголосков споров «голубей» и «ястребов», в ходе которых велись поиски ответа на вопрос: «А как нам себя вести в китайских делах?». Жизнь сама решила многие вопросы, волновавшие нас. Тогда наша государственная граница была вся, как говорится, «вилами на воде писана». Сегодня усилиями двух правительств она не только оформлена государственными договорами, но и демаркирована на местности. Постоянно растет наша торговля, улучшаются гуманитарные контакты. Мы вместе с китайцами входим в Шанхайскую организацию сотрудничества, которую кое-кто на Западе называют «азиатским НАТО». Все страхи прежних «ястребов» отпали. Когда на высоком уровне возникает вопрос о соседских мигрантах, то представители китайских властей обычно спокойно отвечают: «У нас нет государственной политики поощрения незаконной миграции наших граждан на территорию России, но мы не можем насильственно препятствовать свободе передвижения наших граждан. У вас имеется полное право регулировать миграционные потоки в Россию в соответствии с вашими национальными интересами. Мы с пониманием относимся и к высылке наших граждан из России, если они нарушили российские законы и нормы поведения. Так что этот вопрос целиком зависит от ваших властей!». Весь политический бомонд России, ее так называемая «элита», на мой взгляд, сгорают от стыда и зависти при одном упоминании Китая. Ведь обе наши страны были коммунистическими, примерно в одно и то же время начали искать пути выхода из четко обозначившегося тупика, столкнулись со сходными ситуациями, когда оппозиция вышла на улицы с открытыми претензиями на власть. М. Горбачев в дни трагических событий на площади Тяньаньмынь в 1989-м находился с официальным визитом в Китае и пытался давать советы, как им поступить в духе его учения о «новом мышлении». Но в Пекине на него смотрели, как на надоедливую муху и постарались как можно быстрее отправить его обратно в СССР. Еще раньше китайцы также брезгливо отнеслись к рискованной авантюре Никиты Хрущева, который, не думая о последствиях, развенчивал покойного И. Сталина, чтобы утопить своих живых политических противников в лице В. Молотова, Г. Маленкова и Л. Кагановича. То, что сделали китайцы за последние четверть века, выдвигает их в число выдающихся теоретиков и практиков социальной трансформации. Если бы не живучие стереотипы и антикоммунистические предрассудки, то Дэн Сяопину давно следовало бы присудить Нобелевскую премию по экономике за его вклад в реформу отсталой сельскохозяйственной страны и превращение ее в динамично развивающуюся державу. В 60-70-е годы прошлого века политологи на Западе долго и усердно разрабатывали теорию так называемой конвергенции, то есть формирования такого общества, в котором сочетались бы положительные черты как социализма, так и капитализма. Тогда оба этих уклада считались прочными и перспективными. Сейчас подавляющее большинство пишущей и вещающей братии стараются убедить читателей и слушателей в том, что социализм почил в бозе окончательно и бесповоротно. Им лень подумать, а не воплотил ли Китай на практике эту самую конвергенцию, почему, собственно, и поражает своими успехами в социальном и экономическом строительстве? Китайцы совершили некое чудо - наподобие изобретения пороха. Кстати, они пользовались порохом в основном для мирных, увеселительных целей, составной частью орудия убийства порох стал только когда секрет его изготовления стал известен европейцам. Они сумели соединить план и рынок воедино, опрокинув тем самым шаблоны, исповедовавшиеся как твердокаменными марксистами, так и столь же меднолобыми либералами. На самом ответственном этапе своего исторического развития китайцы сумели найти оптимальный вариант гармонизации интересов личности с интересами всего общества, что позволило им избежать сколь-нибудь опасных социальных конфликтов на сложном пути экономических преобразований. Китайские руководители ведут реформаторскую работу в стране с полуторамиллиардным населением, используя сильное государство и единую политическую партию в качестве интеллектуального и организационного центра. Государство и партия берут на себя всю ответственность за успех или неудачу своей политики. Китайцам удалось открыть секрет бесконфликтной смены поколений государственных и партийных руководителей всех уровней. Поражает бережное, прямо-таки трепетное отношение китайцев к своей истории. Они не охаивают ни одного ее периода, находя в каждом из них полезные уроки. Дэн Сяопин, дважды репрессированный в годы «культурной революции», никогда не использовал свой горький опыт в целях политической спекуляции. Успех китайских реформ в огромной степени объясняется тем, что правительство сумело ясно и понятно донести до сознания людей основные цели и задачи преобразований, смысл которых с самого начала носил глубоко гуманистический характер. Первый этап был определен кратко и понятно: «Накормить и обогреть людей». Все силы были брошены на увеличение производства продуктов питания, одежды и обуви. После голода и разрухи, оставшихся в наследство от периода «Великого скачка», люди воспрянули духом, поверили своим руководителям и взялись за дело с истинно китайским трудолюбием. К началу 90-х годов прошлого столетия задачи первого этапа реформ были решены. Китай сейчас производит более 400 килограммов зерновых на душу населения, производство и вылов рыбы достигают почти 50 миллионов тонн. Страна обеспечивает себя овощами и фруктами. Новый этап реформ ориентирован на построение «общества среднего достатка» для подавляющего большинства населения страны. Под этим выражением подразумевается способность китайской семьи покупать модную одежду, приобретать бытовую технику - стиральные машины, персональные компьютеры, телевизоры. Если сейчас средний уровень душевого дохода в КНР составляет порядка 1,3 тысячи долларов, то задача ставится довести этот показатель до 3 тысяч долларов. Этими индикаторами не исчерпывается социальная ориентированность китайских реформ. Социологи разработали целую таблицу из 36 показателей, характеризующих улучшение качества жизни рядового человека в КНР. В нее включается не только стоимость потребительской корзины, но и прирост жилой площади, увеличение потребления электроэнергии, улучшение экологических условий. Средний китаец знает, что ждет его впереди - если он будет честно и добросовестно трудиться. Государство в Китае не отказалось полностью от своих патерналистских функций, за что население платит ему доверием. В стране сложилась особая атмосфера взаимной лояльности между государством и населением. Даже начинающий политолог скажет: в современном мире количество и качество населения является важнейшим критерием для определения, какую нишу займет то или иное государство в мировом сообществе. Избыток населения может оказаться столь же губительным, как и его растущий дефицит. Китайцы придерживаются принципа «Одна семья - один ребенок». За рождение второго ребенка полагается штраф в размере 5 тысяч долларов. Расчет делается на то, чтобы к 2015-му население КНР составило не более 1 миллиарда 400 миллионов человек, но его качество должно существенно улучшиться. На образование планируется выделять не менее 4 процентов ВВП, что приведет к росту уровня общей и профессиональной подготовки китайских граждан. Страна, некогда являвшаяся центром мирового производства и потребления опиума, практически изжила свои смертельно опасные привычки. Молодежь заражается тягой к здоровому образу жизни, чему способствует государство, субсидируя и поощряя развитие спорта и, соответственно, направляя содержание информационной политики в средствах массовой информации. Употребление алкоголя в Китае никогда не носило характера эпидемии, но население страны является одним из самых курящих в мире. Четверть всего мирового производства сигарет - это около 1 триллиона 700 миллиардов штук - потребляется в Китае. Государство решительно вмешалось в эту ситуацию. Мало того, что производители и распространители табачных изделий обязаны теперь от 30 до 50 процентов площади пачки сигарет покрывать предупреждениями о вреде курения, главное - запрещена реклама табачных изделий. Приводить данные об экономических успехах Китая - что сыпать соль на свои собственные раны. Но делать это надо, чтобы подчеркнуть какой огромный потенциал имеет трудолюбивый народ, которым руководят достойные уважения творческие люди. Не очень многим известно в России, что китайцы поставили задачу учетверить свой ВВП за период с 2000-го по 2020-й - при всех сложностях, связанных с ограниченностью сырьевой базы. Ставка была разумно сделана на производство трудоемкой, высокотехнологичной продукции. К началу текущего века Китай стал мировым лидером в производстве телевизоров, стиральных машин, фотоаппаратов, персональных компьютеров. Сейчас 85 процентов китайского экспорта составляет продукция электронной промышленности, машиностроения и легкой промышленности. Китай буквально задавил своих конкурентов дешевизной при среднем качестве своей продукции. Сейчас положительное сальдо торгового баланса только с США составляет для КНР сумму, значительно превышающую 100 миллиардов долларов в год. Обувная и пошивочная промышленности Америки практически исчезли, не выдержав конкуренции с китайским импортом. По-моему, это является блестящим образцом использования международных инструментов - в данном случае, Всемирной торговой организации - в своих национальных интересах. Любой, не лишенный здравого смысла человек, сделает вывод, что вряд ли стоит рассчитывать на серьезные разногласия между США и КНР. Китайцы будут бережно относиться к курочке, которая несет «золотые яйца». Бережливость и рачительность китайцев общеизвестны. Эти качества воспитываются семьей, традициями, средствами массовой информации, властью. Банковская система в Китае является, в основном, государственной, причем государство гарантирует сохранность личных вкладов граждан, в результате чего сбережения частных лиц стали одним из главных источников финансирования экономических программ развития. Во всех финансовых вопросах именно доверие является основой стабильности и процветания. Китаю верят и свои, и чужие. Капиталы текут в КНР постоянным, непересыхающим ручьем. В это же самое время наше министерство экономического развития прогнозирует в 2011-м чистый отток капитала из России в размере 80 миллиардов долларов. Печально, что этот показатель стабилен на протяжении последних пяти лет. Поражаешься, когда узнаешь, что в процветающем Китае сейчас имеется всего около 25 миллионов автомашин, в то время как Россия хвастается тем, что вышла на первое место по числу купленных за рубежом дорогостоящих автомашин престижных марок. Да и самих автомашин у нас значительно больше 30 миллионов – при нашем-то населении. Совершенно очевидно, что наш менталитет российские средства массовой информации ориентируют в основном не на производство, а на потребление. До 2050-го планируется поступательное наращивание ВВП от 8 процентов в первое десятилетие нынешнего века до 4-5 процентов в 2040-2050 годах, после чего Китай по уровню ВВП на душу населения сравняется с ведущими странами планеты и превратится из региональной державы в сверхдержаву мира. Для этого надо, в первую очередь, обеспечить энергетическую базу для столь амбициозных проектов: КНР по всему миру ищет возможность получения нефти, являясь сегодня третьим в мире ее импортером после США и Японии. Сейчас китайцы активно осваивают казахстанскую нефть, поскольку построен прямой нефтепровод мощностью в 30 миллионов тонн в год, нефть ищут в Анголе, в латиноамериканских странах. Кто ищет, как поется в песне, тот всегда найдет… Китайцы не рефлексируют по поводу опасности получения электроэнергии на атомных электростанциях, они приняли решение в первые двадцать лет нынешнего века увеличить их мощность в 7-10 раз. Пекин намерен построить 50 блоков АЭС мощностью в 1000 мегаватт каждый. Россия получила подряд на строительство одной из таких электростанций на берегу Желтого моря в районе Ланьюньган, и старательно пытается укладываться в жесткие рамки технологических требований и временные параметры. С истинно китайским размахом в стране принялись за развитие гидроэнергетики. В верховьях реки Янцзы затеяли самую крупную в истории страны - после возведения Великой китайской стены - стройку. Речь идет о создании гигантского гидроузла под названием «Три ущелья» стоимостью в 25 миллиардов долларов. Плотина поднимет уровень воды на 175 метров, а общая мощность гидроузла составит более 18 миллионов киловатт. Строительство еще не завершено полностью, но первые турбины уже дают электроэнергию, «Три ущелья» станут самой крупной гидроэлектростанцией мира. В середине девяностых годов, когда проводился международный тендер на участие иностранных инвесторов в этом проекте, Россия находилась в состоянии апокалипсического развала и оказалась неспособной получить свой «кусочек места под солнцем». Мы, совсем недавно бесспорные лидеры гидростроительства, теперь только провожаем глазами процессы рождения новых мировых светил в этой области. Относительно недавно китайцы покупали у нас большое количество оружия и сопутствующих товаров, но теперь производят почти все сами и даже становятся нашими конкурентами на рынках третьих стран. Так происходит, например, с истребителем-штурмовиком Су-27, на производство которого КНР купила у нас лицензию, а теперь предлагает свой вариант самолета покупателям в «третьем мире». В области гражданской авиации китайцы приняли, судя по всему, стратегическое решение: ориентироваться на американскую технику до тех времен, когда Китай сам сможет производить нужную ему авиацию. Сейчас подавляющее большинство летательных аппаратов, обслуживающих внутренние и международные линии КНР, куплены у фирмы «Боинг». Руководители гражданской авиации считают, что для удовлетворения полностью потребностей КНР им понадобится около 2,5 тысяч воздушных судов, на приобретение которых могут понадобиться около 200 миллиардов долларов. Это крупная сумма, но с учетом огромного положительного сальдо в торговле с США Китай может себе позволить эту покупку. Годы идут, а в отношениях между Китаем и Россией радикальных изменений не происходит. Идет количественное наращивание по традиционным направлениям, много говорится высоких слов о «стратегическом партнерстве», но нет масштабных проектов, достойных потенциалов обеих стран. Создается впечатление, что прежние «голуби» и «ястребы» превратились в единого мутанта, который так не решил, как же надо относиться к нашему великому азиатскому соседу: как к потенциальному противнику или как к доброжелательному соседу. Почти десять лет тому прочитал одно из высказываний помощника президента по внешней политике Сергея Приходько по китайскому вопросу. Вот что он сказал: «Поспешных решений здесь быть не должно - ведь данное направление взаимодействия имеет стратегическое значение, носит долгосрочный характер и требует многомиллиардных капиталовложений. Нужно без эмоций продолжать поиск выверенного баланса интересов». Вот мы и продолжаем искать «выверенный баланс интересов», а годы проходят, и «караван идет». Бог с ними, с государственными мужьями, осторожность в мыслях и словах - это часть их профессии, но и обычные ученые-синологи, свободные от чиновничьих пут и вериг, тоже бродят ощупью в потемках. Когда-то среди ученых бытовало мнение, что китайский эксперимент лопнет из-за неизбежных противоречий между экономическим плюрализмом и политическим монополизмом компартии. Но практика показывает, что эти две силы, видимо, давно нашли свой modus vivendi. Часть синологов прогнозировала возникновение разногласий в руководстве КНР, говорили о неизбежности политического кризиса, но аргументация этих утверждений была всегда жиденькой и неубедительной. На Западе тоже не бывает нехватки в мрачных предсказаниях, касающихся судьбы КНР. Но опять-таки, фундамент таких прорицательств крайне слаб. Что же делать нам, «простым гражданам» России? Прежде всего, перестать делать вид, что Китая не существует. Прятать голову в песок - не лучший вариант реакции на сложные ситуации. Надо, напротив, усилить изучение Китая, исключив всякую предвзятость в сборе информации, ее интерпретации. Помните знаменитую фразу Дэн Сяопина: «Неважно, какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей»? Автор в те далекие годы принадлежал к «голубям», и сейчас считает: не стоит преувеличивать военную угрозу Пекина. Спекулировать на военной опасности со стороны Китая - это преступление против России. Мы сожрали сами себя в безумной гонке вооружений, а мудрые китайцы спокойно жили и живут под сенью доктрины «разумной достаточности». Их скромных ядерных арсеналов хватает, чтобы гарантировать неприкосновенность КНР, а мы мучаемся с армадами ненужных, списанных ядерных подводных лодок, не знаем, что делать с исчерпавшими ресурс тяжелыми МБР, печально смотрим на авиационный антиквариат… Время поиска модели добрососедского сожительства с великой китайской цивилизацией давно подошло. Два вопроса. Если не сейчас, то когда? Если не мы, то кто будет этим заниматься? Специально для Столетия |

|

#4

|

||||

|

||||

|

http://ttolk.ru/?p=9126

14.01.2012  Гонконг причисляют к самым богатым городам Китая. К примеру, количество бутиков Луи Витона в этом городе превышает аналогичное в Париже. Однако жизнь десятков тысяч бедняков уныла: многие существуют как кролики, ночуя в клетках размером 180 на 60 сантиметров. Британский фотограф Брайан Кэсси задокументировал жизнь низов Гонконга. Владельцы доходных домов наживаются на нищих гастарбайтерах из внутренних провинций Китая, бедняках, опустившихся стариках и прочем люде, которому не под силу оплачивать дорогостоящую аренду жилья в бывшей британской колонии. Владельцы недвижимости придумали ставить в комнату до 20 металлических клеток, которые сдают в аренду этому контингенту. Самая дорогая клетка стоит около 200 долларов, самые дешевые – около 130-150 долларов в месяц. Таким образом, с одной большой комнаты в 40-45 квадратных метров лендлорд имеет в месяц до 3-4 тысяч долларов дохода.  Клетки, естественно, для экономии пространства ставятся в три яруса. Самые дорогостоящие находятся на первом ярусе. Душ и туалет в таком общежитии общие, кухни в доходных домах нет. Как считает Брайан Кэсси, жить в таких условиях чудовищно, но единственной альтернативой является бесплатное прозябание на улице. Активисты правозащитных организаций уже долгие годы борются с «собачьими клетками», как называют такие общежития в Гонконге, однако пока безуспешно. Наиболее заметной организацией является SoCo – Society for Community Organization, которая пытается наладить адресную помощь и рехаусизацию бедняков, переселяя их в более пристойные общежития и ночлежки. По их данным, число обитателей «собачьих клеток» в Гонконге может достигать до 250-350 тысяч человек – это около 5-7% от постоянного населения этого города.    Другие материалы блога Толкователя о жизни в Поднебесной можно узнать по тегу "Китай". |

|

#5

|

||||

|

||||

|

http://slon.ru/fast/economics/kitay-...a-773094.xhtml

04.04.2012, 18:55  Александр Пряжников 0 Китай обогнал США и по потреблению продуктов питания Это должно было когда-то произойти: в денежном выражении Китай стал потреблять больше еды, чем Соединенные Штаты. Согласно свежему исследованию аналитической компании IGD, специализирующейся на мировом рынке продуктов питания, объем продовольственного сектора Поднебесной к концу 2011 г. вырос до 607 млрд фунтов стерлингов, став самым большим в мире. Этим бурный рост не закончится. В IGD считают, что к 2015 году китайский продовольственный сектор увеличится в полтора раза и его объем достигнет 918 млрд фунтов стерлингов. В итоге страны BRIC и Штаты займут всю первую пятерку самых объемных рынков продуктового ритейла. Директор IGD Джоан Денни-Финч называет рост китайского продовольственного сегмента феноменальным: «Такое бурное развитие вызвано тремя причинами: стремительным экономическим ростом, численностью населения и усиливающейся инфляцией. Несмотря на различные логистические и бюрократические сложности, Китай – это ключевой, быстрорастущий рынок для многих глобальных ритейлеров на рынке продовольственных товаров». Что касается России, то в IGD оценивает объем отечественного рынка продуктового ритейла в 198 млрд фунтов стерлингов и прогнозирует рост к 2015 году до почти 300 млрд. С таким объемом потребления мы станем четвертыми в мире (сейчас – только шестые). 2011 г. Прогноз на 2015 г. Место в рейтинге Страна Млрд фт.ст. Место в рейтинге Страна Млрд фт. ст. 1 Китай 607 1 Китай 918 2 США 572 2 США 675 3 Япония 254 3 Индия 385 4 Индия 244 4 Россия 292 5 Бразилия 212 5 Бразилия 287 6 Россия 198 6 Япония 263 7 Франция 187 7 Франция 206 8 Германия 144 8 Великобритания 162 9 Великобритания 143 9 Германия 148 10 Италия 113 10 Индонезия 147 Источник: IDG |

|

#6

|

||||

|

||||

|

http://slon.ru/fast/economics/pew-ve...--798516.xhtml

13.06.2012, 17:29 Ольга Алисова  Впервые опрошенные в ходе глобального опроса Pew ответили, что именно Китай, а не США, является ведущей экономикой мира. 41% опрошенных считают, что Китай является лидером мировой экономики, тогда как всего 36% высказались в пользу США. Когда такой же вопрос задавался в 14 странах в 2008 году, 45% респондентов называли США ведущей экономикой мира и лишь 22% – Китай.  Источник: Pew Research Center Новый тренд особенно заметен в Европе: 58% британцев считают Китай лидирующей экономикой и лишь 28% – США. Даже в США респонденты разделились почти поровну, и лишь в двух странах – в Мексике и Турции – более половины опрошенных считают США лидером мировой экономики. За пять лет число россиян, считающих США ведущей экономикой мира, упало с 40% до 26%, 33% наших соотечественников считают лидером мировой экономики Китай.  Источник: Pew Research Center Сильная сторона китайской экономики – дешёвая рабочая сила, но и она находится под угрозой в связи со старением населения страны. Всемирный банк и советники правительства Китая говорят о том, что нужно сменить экономическую стратегию, чтобы повысить производительность и чтобы доходы продолжали расти. Все эти нюансы китайской экономической ситуации и нашли отражение в новом опросе в самой стране – только 29% китайцев считают Китай ведущей экономикой мира, 48% считают такой страной США. Опрос также показал что за последние годы образ Китая стал более негативным в США, Японии и европейских странах. Отношение к США и Китаю сильно отличается в разных странах – в Японии 72% положительно относятся к США и лишь 15% – к Китаю, а в Пакистане 85% положительно относятся к Китаю и только 12% к США. В России о своем позитивном отношении к США заявили 52% опрошенных, а 62 % – к Китаю. При этом в среднем по миру к Китаю и США относятся примерно одинаково – 49% положительно настроены по отношению к Китаю, а 51% – к США. |

|

#7

|

||||

|

||||

|

http://ttolk.ru/?p=18594

13.09.2013  Американский экономист Туроу Лестер ещё в начале 1990-х предсказывал Китаю взлёт, а России – падение и вечную роль поставщика сырья развитым странам. В отличие от СССР, Китай изначально находился в более благоприятных условиях, содействующих успешному переходу от социализма к капитализму. Туроу Лестер, американский экономист и советник по экономике президента Джонсона, в 1996 году выпустил книгу «Будущее капитализма» (The Future of Capitalism: How Today’s Economic Forces Shape Tomorrow’s World). В одной из глав он предсказывает светлое будущее Китаю – когда писалась книга (1992-94 годы), эта страна была ещё отсталой страной с неясными перспективами, и не каждый взялся бы делать такие оптимистические пророчества. При описании Китая Лестер сравнивает его со странами бывшего СССР (и особенно Россией). Американский экономист показывает, почему России и в целом постСССР в ближайшей перспективе не удастся стать развитой державой, а Китай, напротив, это сделает. Спустя 17 лет после выхода книги Лестера мы можем убедиться, что на этом временном отрезке выводы американского экономиста оказались верны. Если заглядывать ещё дальше, то Туроу Лестер был уверен, что России так никогда и не удастся преодолеть роль глобального поставщика природных ресурсов. Единственное, на что может надеяться Россия и чего пока не произошло – это её возрождение в качестве «зерновой державы» (наряду с Украиной).  Возникает интересный вопрос: почему Китай так быстро и легко движется к рыночной экономике, в то время как остальные страны бывшего коммунистического мира испытывают в этом столько трудностей? Можно привести четыре главных причины этого китайского успеха по сравнению со странами Восточной Европы. Во-первых, китайцы доказали, что их всё еще очень бедное общество способно добровольно сберегать и, следовательно, инвестировать высокий процент своего ВВП — около 40%. Это значит, что иностранные инвестиции важны, но не неизбежны. Здесь есть ресурсы для построения будущего, с иностранными инвестициями или без них. Иностранная техника и менеджмент в самом деле необходимы, но не иностранные деньги. Во-вторых, Китай имеет эффективное правительство, которое может планировать стратегии и, приняв решение по поводу этих стратегий, может их навязать. Переход от коммунизма к капитализму труден, и его нельзя выполнить без эффективного правительства. В Восточной Европе, где правительства по существу развалились и где граждане относятся с недоверием к любой правительственной деятельности, «рынок столкнулся с сопротивлением». В конце 70-х годов Китай начал свои реформы в деревне, отменив коммуны и предоставив каждому крестьянину его долю земли — то есть перейдя к системе семейного подряда. В техническом смысле крестьяне получили землю в аренду на 15 лет за ежегодные поставки её продукции, а древесные насаждения — в аренду на 50 лет за поставки их продукции, с правом передать (продать) аренду на землю в 1988 году. Но в действительности каждый крестьянин знает, что земля принадлежит ему навсегда и что государство её не отберет. С такой более действенной системой стимулов в течение следующих шести лет, с 1978-го до 1984 года, объем сельскохозяйственной продукции Китая вырос на две трети. Приватизация городской промышленности при полных продовольственных магазинах, как это было в Китае, нисколько не напоминала попытки приватизации городской промышленности при пустых продовольственных магазинах, предпринятые в прежнем СССР.  В сельскохозяйственных местностях бывшего СССР приватизация земли еще предстоит. Идеология просто не позволяет её произвести. Официально колхозы распущены, но ничем не заменены. Руководители колхозов не хотят потерять свои должности и просто игнорируют указания из Москвы. Весьма запутанные законы о собственности приводят к такому положению, при котором никто не знает, кому принадлежит земля. Но следует также признать со всей откровенностью, что в Китае после тридцати лет коммунизма было гораздо легче произвести приватизацию сельского хозяйства, чем в России после семидесяти лет коммунизма. В Китае все еще есть крестьяне, помнящие, как вести частное фермерское хозяйство. В бывшем СССР таких людей нет. В сфере промышленности Китай вначале ограничился рыночными экспериментами в специальных экономических зонах, не пытаясь осуществить какой-нибудь экономический большой взрыв на всю страну. Китайская стратегия состояла в том, чтобы продвигаться постепенно, основывая каждый следующий успех на предыдущем. Приватизация сельского хозяйства привела к приватизации услуг, которая, в свою очередь, привела к приватизации мелкой розничной торговли, а эта привело к приватизации мелкого производства. Экспортный сектор был освобожден до импортного сектора. По мере расширения особых экономических зон расширялся и объём рынка. В настоящее время на очереди приватизация жилого фонда. Но захочет ли кто-нибудь купить свою квартиру, если теперь он платит за неё лишь один процент своего дохода? В первый же день владения такой собственностью у него будет та же убогая квартира, но ему придется оплачивать отопление, эксплуатацию и платить налоги. При капитализме жилище стоит от 30 до 40% семейного дохода. В отношении жилищ для перехода к рынку нельзя использовать рыночный подход. Поскольку китайское правительство может принимать эффективные решения, гражданам по существу объявили, что им придётся купить свои нынешние жилища. Недавно я встретился с группой чиновников дипломатической службы, которым приказали купить свои нынешние квартиры. Им разрешили приобрести их примерно за треть стоимости постройки (весьма дорогостоящей с капиталистической точки зрения), но остаток их дохода, предназначенный на покупку других потребительских товаров, оказался вследствие этого сильно урезанным. Покупка им не нравилась, но они купили квартиры, так как у них не было выбора: в противном случае они потеряли бы работу. Для успешной работы рыночной экономики должно быть известно, что кому принадлежит. При коммунизме всё принадлежало государству. Рыночная экономика должна начаться с исходного распределения доходов и богатства. Правительства должны быть способны принимать и навязывать решения — отдавать или продавать вёе, что им угодно, тем, кому хотят. Хотя китайский способ всё это делать более чем несовершенен, китайское правительство способно принимать такие решения. В большей части Восточной Европы правительства к этому неспособны. Приватизация слишком часто была там по существу процессом спонтанного самовозгорания, в котором более сильные (обычно прежние коммунисты) просто захватывали бывшее государственное имущество в собственные руки. Этот несанкционированный процесс приватизации создает ощущение всеобщей коррумпированности. Богатыми оказываются не те, кто организует новое производство, а те, кто лучше всех умеет захватить бывшее государственное — то есть общественное — имущество. Очень скоро рынок начинает рассматриваться как нечестное дело, и политическая поддержка официальной приватизации исчезает. В России значительную часть преступлений можно было бы назвать частной приватизацией. Коммунизм и конфуцианская культура вместе поддерживали заинтересованность в образовании. По сравнению с другими крупными развивающимися странами, такими, как Индия, Индонезия и Бразилия, Китай имеет лучшее и более широко распространенное образование. Гораздо легче обучать навыкам современного производства людей с хорошим основным образованием, чем неграмотных. Третье преимущество Китая — это заморские китайцы. Функции менеджмента весьма различны при коммунизме и при капитализме. При коммунизме менеджеры были по существу квазивоенными экономическими чиновниками. Был центральный экономический план, план битвы, составленный в Москве или в Пекине. Менеджерам говорили, что им делать, и посылали им нужные материалы, компоненты, людей и деньги для уплаты заработной платы. Им говорили, что за их продукцией пришлют железнодорожную платформу, которая увезёт её неизвестно куда, а если продукция не будет готова, то их накажут (отдадут под военный суд). Менеджеры никогда ничего не покупали, никогда ничего не продавали, никогда ни с кем не торговались, никогда не изучали рыночную информацию, никогда не беспокоились о прибылях и потерях и никогда не говорили с потребителем. Какой процент успеха имели американские попытки сделать дельцов из армейских полковников? В точности нулевой. Для бизнеса требуется совсем иной склад ума. В России существующая система использует полковников прежней армии — и не работает. В Китае же полковников прежней армии заменили, главным образом, заморские китайцы, умеющие играть в капиталистическую игру, так как они были воспитаны в капиталистической экономике. Менеджеры заводов часто — заморские китайцы, а функции главного командования могут исполнять в Гонконге те из них (тайванцы), кто умеет пропускать через Гонконг свои деньги или свой талант. Эти заморские китайцы (живущие в Гонконге, на Тайване, в Северной и Южной Америке, в Юго-Восточной Азии и Сингапуре) приносят деньги и технику, но самое ценное из всего, что они приносят – это знания и связи, необходимые для капиталистической игры. Далее, доверие, порождаемое родственными отношениями, позволяет им научить этой игре китайцев из КНР гораздо быстрее, чем если бы тем пришлось учиться у американцев, европейцев или японцев, не зная, верить им или не верить. Четвёртое важное преимущество Китая происходит от того факта, что лишь 18% китайцев работало на больших государственных предприятиях, тогда как в России на государственных предприятиях работало 93% населения. В Китае были очень крупные заводы, часто построенные для них СССР (например, Пекинский завод железа и стали, где было занято 62 тысячи человек), но они составляют меньшую часть национальной экономики, и можно позволить национальной экономике расти вокруг них, прежде чем их придётся закрыть. Китай может отложить эту очень трудную проблему. Россия не может. В то же время в Китае 72% населения работало в колхозах, тогда как в СССР лишь 6%. Гораздо легче двигать к рынку экономику мелких предприятий, чем экономику больших. В этом ключевом различии играли некоторую роль склонности коммунистических отцов-основателей. Сталин учился своей экономике в 1920-е, когда образцом для подражания повсюду считался завод Форда «Руж Плант» в Детройте – где в одну сторону завода входили железная руда и уголь, а с другой стороны выходили автомобили, причем на предприятии трудилось 112 тысяч человек. Сталин полюбил такие предприятия, и 77% всей автомобильной продукции, выпускавшейся в прежнем СССР изготовлялось на единственном гигантском заводе. Капиталисты скоро поняли, что такие заводы непригодны. Но как приватизировать экономику, состоящую из таких заводов? Все знают, что при капитализме их надо закрыть. Если они всё же работают, то, передав их кому-нибудь в собственность, этого человека превращают в монополиста. Но из отдельных монопольных производителей не получается рыночная экономика, потому что у них нет конкурентов. Что ещё хуже, теперь СССР превратился в пятнадцать разных стран, и каждая из них производит слишком много того, что она производит, но недостаточно того, что производят остальные четырнадцать, и у них нет возможности торговать друг с другом. Физические проблемы СССР, воплощённые в бетон и металл, делают построение рыночной экономики очень трудным. Председатель Мао учился своей экономике иначе — главным образом во время Второй, мировой войны, когда он сражался с японской армией. Он заметил, что если в Китае нет ничего жизненно важного, что можно было бы разрушить или завоевать, то завоевать его вообще нельзя, потому что это слишком большая страна. Японцы могли бы поставить по одному солдату в каждую китайскую деревню, и все же в половине китайских деревень не было бы японских солдат. Этот военный опыт привел к тому, что Мао подчеркивал местную самодостаточность. Каждая область производила всё – часы, велосипеды, еду. Частью этой стратегии стали дворовые сталеплавильные печи. Отсюда возникло большое расточительство; его можно даже сопоставить с потерями эффективности от сталинской гигантомании, но оно привело к экономике мелких предприятий, которую сравнительно легко приватизировать. Хотя быть бедным – небольшое преимущество, но по этой причине Китай психологически готов был допустить, что он не первая страна в мире и что ему приходится подражать другим, чтобы их догнать. Значительная часть Восточной Европы психологически отказывалась допустить, что она может чему-то научиться у «первого мира» по части менеджмента и техники. В то время как бывший СССР будет сильнее всего влиять на разработку естественных ресурсов и научную работу (т.н. «экспорт учёных в развитые страны»), Китай будет больше всего влиять на обрабатывающую промышленность, использующую рабочую силу низшей и средней квалификации. Во всех видах промышленности, где можно быстро обучить производственным навыкам сообразительных, сравнительно образованных, стремящихся к продвижению работников физического труда, Китай сразу же войдёт в мировую экономическую игру, как это уже произошло в некоторых отраслях, например, в текстильной, обувной промышленности и в изготовлении электронных деталей. Большая часть мирового производства с низкой или средней квалификацией переместится в Китай. Это коснётся рабочих мест в богатых промышленных странах, но также и рабочих мест в развивающихся странах со средним уровнем заработной платы. Теперь нельзя даже думать о нефтяном бизнесе, не принимая в расчет поставки нефти, которые потекут из стран, ранее составлявших СССР. Новые поставки прежнего коммунистического мира покончили с монополией устанавливать цены, которой пользовались ОПЕК и страны Персидского залива. Теперь, когда исчез коммунизм, для людей, занятых нефтяным бизнесом, всё совершенно изменилось: где делать инвестиции в скважины и трубопроводы, с кем вести переговоры и как могут сложиться будущие цены на нефть. |

|

#8

|

||||

|

||||

|

http://www.odnako.org/blogs/show_32837/

На прошлой неделе в Пекине закончился Третий Пленум ЦК КПК 18-го созыва. Итоги Пленума активно обсуждаются и комментируются, причём в самом различном ключе. Вплоть до того, что различными вполне уважаемыми экспертами высказываются прямо противоположные оценки. Накануне Пленума мне довелось две недели провести в Китае, где на различных встречах с представителями самых разных кругов китайского общества (от учёных и интеллигенции до бизнесменов и студентов) затрагивались в том числе вопросы экономики и предстоящего Пленума. Начнём с того, что с Пленумом действительно были связаны определённые серьёзные надежды — тема его («вот в ноябре у нас состоится Пленум — тогда станет ясно, куда мы идём, именно он определит дальнейшие пути развития Китая в условиях мирового кризиса») возникала постоянно. И тот факт, что Китай переживает сегодня определённые трудности, — также никем не отрицался. Это может быть связано и с определённым стремлением нового руководства несколько дистанцироваться от политики прежнего (критикуя его в СМИ), но главная причина — в самом характере нынешнего периода. Здесь и т.н. «ловушка среднего уровня», и резкий рост внутреннего долга (по словам собеседников, рост внутреннего потребления в предыдущие годы правления поколения Ху Цзиньтао – Вэнь Цзябао и переориентация за счёт этого производства на внутренний рынок — осуществлялись прежде всего через раздачу кредитов, так же как и огромные вложения в инфраструктуру), и серьёзнейшие экологические проблемы. Китайцы это понимают и не скрывают. Однако прежде чем высказывать оценки, давайте посмотрим внимательнее на ситуацию в стране, которую мы обсуждаем. Просто сторонним обывательским взглядом. Почти туристические впечатления За те два с лишним года, что я не был в Китае, цены на продукты питания на рынке выросли примерно на треть, цены на потребительские товары тоже выросли, но здесь подсчитать сложнее, поскольку качество в среднем тоже выросло. Однако цены в тех сферах, которые находятся под контролем государства (прежде всего транспорт), остались прежними — метро в Пекине по-прежнему стоит 2 юаня за разовый билет (10 рублей по сегодняшнему курсу), наземный транспорт — и того меньше. При этом умудряются строить всё новые и новые ветки, увеличивать пассажиропоток, и всё это — не в ущерб качеству: пекинское метро считается одним из лучших в мире (и по безопасности, и по удобству для пассажиров, в том числе иностранных — все объявления дублируются на английском языке). Такси тоже не подорожало (по крайней мере, в Пекине). Китай: последний паровоз мировой экономики готов сойти с рельсов Проехать на новом китайском скоростном поезде со скоростью 300 с лишним км в час до уездного города Цанчжоу, юго-восточной оконечности столичной провинции Хэбэй (200 км от Пекина), стоит 90 юаней (450 руб.). В последние несколько лет подобные линии связали весь Китай с севера (от Харбина) на юг (вплоть до Гуанчжоу и Санья на юге Хайнаня) и с запада на восток. Что явилось неплохим дополнением к высокоскоростным шоссе, количество которых тоже всё время растёт. Это позволило снизить стоимость авиаперевозок по крайней мере на треть. Городок Уди в уезде Биньчжоу на северо-западе провинции Шаньдун (город маленький по китайским меркам — меньше полумиллиона жителей) я снова не узнал. Хотя был в нём всего три года назад. Шестирядные шоссе, новые многоэтажные дома, огромное новое здание местной администрации, полностью перестроенная пятизвёздочная гостиница (в номерах компьютеры и телевизионные панели во всю стену) — это в старом городе. Рядом строят ещё один город, тоже с пятизвёздочной гостиницей и большим концертным залом, куда рассчитывают приглашать мировых звёзд. Понятно, что Шаньдун, особенно его северная часть, — далеко не самый бедный район в Китае (вернее даже — один из наиболее выигравших от реформ), но всё же… В Пекине продолжают строить эстакады, развязки и небоскрёбы. Сгоревшую в 2009 году гостиницу (предполагалось, что будет одна из самых фешенебельных в мире) уже восстановили (несколько лет стояла чёрным памятником разгильдяйству). При этом восстанавливают старые районы центра, довольно обширные по территории. В одном таком — Сихай, к северо-востоку от императорского дворца и площади Тяньаньмэнь, — мне посчастливилось жить. Другой — Цяньмэнь, к югу от самой площади, — как раз сейчас расширяется (по сути — строится заново). Уже восстановлена самая знаменитая торговая улица Дашилар и соседние районы. Собственно пленум Если брать сами документы (Постановление и Коммюнике), то очевидны меры, направленные не только на либерализацию экономики, но и на либерализацию жизни простых китайцев. И в этом ряду прежде всего бросается в глаза предложение об отмене хукоу (системы регистрации в домовых книгах, существующей в КНР с 1958-го года и являющейся одним из основных способов контроля за населением, в том числе в области ограничения рождаемости) в небольших и средних городах, а также предложение о сохранении для сельских жителей, переехавших в города, программ пенсионного и медицинского страхования. Очевидно, что данные меры (если они будут одобрены весенней сессией ВСНП и оформлены как законы) должны способствовать смягчению социальной напряжённости на местах. Так же, как разрешение на сдачу в залог прав на хозяйственный подряд на селе и использование земли под жилую застройку. Всё это — серьёзные послабления, которые должны коснуться не столько бизнеса, сколько рядовых граждан, причём в первую очередь крестьян. Обращают на себя внимание также предложения по реформированию судебной системы (направленные на повышение независимости судей) и расширению полномочий местных органов власти. В постановлении говорится также о необходимости привлечения широких слоёв населения к обсуждению проектов законов, согласования законопроектов с различными государственными органами и общественными организациями, создания аналитических центров для консультирования по вопросам выработки политики, совершенствования работы Всекитайского собрания народных представителей и местных собраний народных представителей, повышения качества правотворческой работы и т.д. Если добавить к этому уже упоминавшиеся меры по либерализации в экономической и финансовой сфере, то решения Пленума действительно можно считать «судьбоносными». А замечания о недостаточности этих мер и о том, что «Пленум не оправдал надежд», связаны, скорее, с тем фактом, что в опубликованном накануне Пленума докладе «383», подготовленным исследовательским Центром развития реформ при Госсовете КНР, предлагались ещё более радикальные нововведения. Впрочем, и с утверждениями о том, что Китай пошёл по пути советской «перестройки», мне кажется, стоит подождать. И вот почему. Во-первых, либерализация жизни «внизу» сопровождается серьёзным усилением контроля «наверху» (в Постановлении недаром заявлено о необходимости продолжать борьбу с коррупцией, ограничивать материальное обеспечение руководящих кадров и строго следить за соблюдением правил, а также строго следить за деятельностью родственников руководящих кадров — коммерческой деятельностью, занятием должностей, выездом за рубеж на постоянное место жительства). Некоторые примеры ужесточения дисциплины на местах мне лично пришлось видеть. А во-вторых, опыт позднего СССР в Китае тщательно анализировали и продолжают анализировать. Например, в крупнейшем в Пекине книжном магазине на улице Сидань книги, посвящённые распаду СССР, занимают несколько полок. Китайцы не перестают извлекать из него уроки для себя. В том числе в области т.н. «расширения внутрипартийной демократии», выработке механизма смены власти, повышения «коллективности руководства» и т.д. В качестве примеров можно привести систему экзаменов на занятие руководящих должностей, введённую ещё в 90-е годы (и возрождающую традиционный китайский институт экзаменов на госдолжности, существовавший в императорском Китае), запрет занимать руководящие должности более двух сроков (появился тогда же) и многое другое, о чём вне страны мало кто знает. А высшей ценностью, определяющей успешность руководства страной, с тех пор (вернее, даже со времени преодоления последствий Культурной революции) является «стабильность». Вот на повышение этой самой стабильности, как мне кажется, и направлены решения Пленума. А как они скажутся на положении страны — надо будет посмотреть. Тем более что пока это решения партийного Пленума, которые вступят в силу только после их утверждения в качестве законов сессией парламента — ВСНП, которая состоится весной. А до тех пор должно пройти «всенародное обсуждение», которое в нынешней новой обстановке вряд ли будет таким уж формальным. |

|

#9

|

||||

|

||||

|

http://newsland.com/news/detail/id/1299249/

Сегодня в 21:31 aqaja47320  К 2028 году ВВП Китая составит 33,5 триллиона долларов против 8,2 триллиона в 2012-м, что позволит Поднебесной обогнать США и стать самой крупной экономикой в мире. К такому выводу пришли аналитики из британского Центра экономических и деловых исследований (CEBR). По их мнению, рост ВВП Китая будет замедляться из-за неблагоприятной демографической ситуации и общего повышения зрелости местной экономики, но это не помешает КНР занять первое место. К тому же важную роль здесь сыграет продолжающееся подорожание юаня. Однако экономика Штатов и через пятнадцать лет останется самой успешной среди западных стран, чему поспособствуют дешевая энергия, сильные бизнес-инвестиции и инновации. К 2028 году ВВП страны составит 32,2 триллиона долларов (в 2012-м — 16,2 триллиона), прогнозируют в CEBR. Что касается России, то тут мнения британских экономистов не столь оптимистичны. Обеспокоенность у них вызывает понижение цен на энергоносители, из-за которого наша страна скатится с шестого места в 2018-м до восьмого к 2028-му (4,1 триллиона долларов), пропустив вперед Индию, Японию, Бразилию, Германию и Великобританию. Последней эксперты CEBR уделили особое внимание. Согласно их выкладкам, в 2028 году Великобритания догонит Германию по размеру ВВП (примерно по 4,3 триллиона долларов 7-е и 6-е места соответственно), а еще через два года выйдет вперед и станет второй после США крупнейшей экономикой на Западе. Это произойдет благодаря положительной демографии, которую обеспечивает иммиграция, сравнительно низким налогам и невовлеченности в проблемы еврозоны. В начале декабря Сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT) констатировало, что китайский юань стал второй по популярности валютой в мире, обогнав евро, но уступая доллару США. Этому успеху национальная валюта Поднебесной обязана финансовой политике Пекина, который ослабил контроль за курсом юаня и перестал накапливать резервы, считают в SWIFT. Источник: km.ru |

|

| Метки |

| китай |

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

|

|