|

|

|

|

#1

|

||||

|

||||

|

http://www.mk.ru/specprojects/free-t...aya-voyna.html

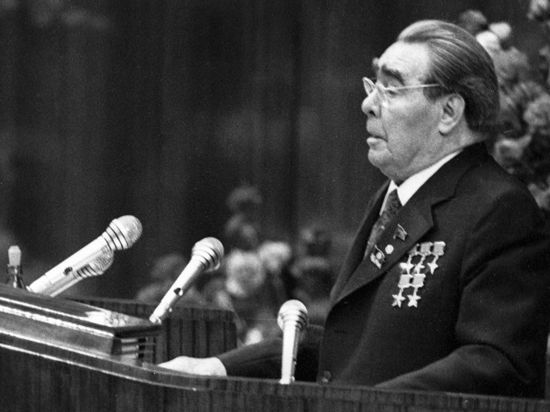

фото: РИА Новости Холодная война — это трагедия чудовищного непонимания намерений и устремлений другой стороны. Торжество подозрительности, страха и предубеждений. Тогда и появилось выражение «промывка мозгов». Чем меньше знали, чем больше ненавидели и боялись. События развивались так, что градус конфронтации все повышался, некогда было раздумывать, на удар хотелось отвечать ударом, все вокруг требовали жесткости и принципиальности: «Не отступи, не смалодушничай!» Историки считают, что холодная война началась из-за Ирана. При активном содействии Красной Армии в 1945 году на севере Ирана провозгласили создание Народно-демократического государства Южный Азербайджан. Соединенные Штаты возмутились. В беседах с американцами Сталин не говорил, что Красная Армия обязана помочь восставшему народу. Откровенно объяснял, что нужна иранская нефть: — Вы не понимаете нашу ситуацию. Главный источник нашей нефти — месторождения в Баку. Они близки к границе с Ираном, и они очень уязвимы. Берия говорит мне, что вредители — один человек с коробком спичек — могут принести нам серьезный ущерб. Мы не можем рисковать поставками нефти. Тогда Сталин не стал конфликтовать с Вашингтоном. Вывел войска из Северного Ирана. Американское посольство доложило в Госдеп: «Советы не идут на ненужный риск. Глухие к логике разума, они в высшей степени чувствительны к логике силы». Но Сталин обиделся. Он исходил из того, что в своей сфере интересов вправе поступать так, как считает нужным. Не мог понять, почему американцы озабочены ситуацией в столь далеком от них регионе. Зачем ему препятствуют? Не потому ли, что претендуют на мировое господство? Американский дипломат Джордж Кеннан инструктировал Вашингтон, как иметь дело с советскими представителями: «Не придумывайте общность целей с ними, которой в действительно не существует… Не делайте бессмысленных жестов доброй воли… Не бойтесь пустить в ход все средства для решения вопроса… Не бойтесь ссор и предания гласности разногласий». Во время холодной войны слишком много ресурсов тратилось на пропагандистское обеспечение текущих интересов. В Москве всерьез полагали, что Запад разработал единый план пропагандистской работы против СССР, и на это выделены деньги, техника и специалисты. Управление пропаганды ЦК партии жаловалось руководству страны: «Советская пропаганда на западные страны носит по преимуществу оборонительный характер. Организации, ведающие пропагандой, не проявляют инициативы и смелости, слабо разоблачают империалистическую политику и антисоветские происки реакционных кругов капиталистических стран». Идеологические кампании перерастали в выявление внутренних врагов, что открывало широкие возможности для карьерного роста. Оттого в СССР был переизбыток добровольцев идеологического фронта. А вот людей, способных к трезвому анализу, недоставало. Но и в разгар холодной войны становилось ясно, что необходимы каналы доверительного общения. В разгар американо-советской конфронтации, осенью 1960 года, в Дартмутском университете состоялась первая встреча интеллектуалов двух стран. На следующий год встретились вновь, на советской территории. Дартмутские встречи стали постоянными. Собирались не для того, чтобы предъявить претензии, а чтобы обменяться мнениями и поискать точки соприкосновения. С американской стороны видной фигурой этих встреч был Дэвид Рокфеллер, с советской — академик Евгений Примаков. Иногда переговоры проходили в весьма экзотических условиях. Во время очередного приезда советника президента США Генри Киссинджера в Москву Брежнев предложил поохотиться на кабанов. Американец стрелять не стал, Брежнев одного кабана свалил, а другого ранил. Егерь отправился за ним в погоню. Брежнев, Киссинджер и переводчик Суходрев остались одни. Достали продукты: батон белого, буханку черного, колбасу, сыр, огурцы, помидоры и бутылку «Столичной». Брежнев сказал Киссинджеру: — Ну что, Генри, приступим? И не сиди без дела — бери нож и режь колбасу. Киссинджер взялся за нож. Они втроем выпили бутылку и вели разговор на важнейшую тему — об отношениях с Пекином. Назначенному послом в США Анатолию Добрынину министр иностранных дел Громыко дал совет: — К сожалению, большинство моих коллег не знают Америку, не бывали там, не понимают, как функционирует американская политическая система. Соответственно, они склоняются к конфронтационному мышлению и стремлению почти автоматически «дать отпор» американцам. Поэтому послу проще докладывать в Москву «сенсации» по поводу козней империалистов. Это легко усваивается, но серьезно мешает работе МИД. Смело и аргументировано поддерживайте все то, что могло бы вести нас к улучшению и развитию отношений. Не привело. Хотя Добрынин проработал в Вашингтоне столько лет, что стал дуайеном дипломатического корпуса. Ему поставили аппарат прямой связи с Государственным департаментом. И он — единственный из всех послов — имел возможность проникать в Госдеп со служебного входа, более удобного, чем вход для посетителей. Что касается санкций, то за долгие годы холодной войны они вводились не раз. Стратегию санкций строили на использовании слабостей нашей экономики, для которой крайне болезненны снижение цены на нефть и сокращение экспорта газа. Ограничение доступа к современным технологиям, запрет на поставки электроники, которую можно использовать в военной сфере, привели к отставанию в вычислительной технике. Поначалу в ответ на слова сотрудников о том, как трудно соревноваться с американцами, которые все считают на мощных компьютерах, президент Академии наук выдающийся математик Мстислав Келдыш уверенно отвечал: — Ничего, обойдемся серым веществом! Но потом увидел, как болезненно это отставание сказывается на создании новых видов высокоточного оружия, и, как говорят его сотрудники, глубоко переживал собственное бессилие. Наибольший ущерб стране наносило ожидание все новых санкций и отчаянные попытки им противостоять. Рейгановская военно-космическая программа — обещание создать щит от советских ракет — была нереализуемой. Но произвела сильнейшее впечатление на наших политиков и военных. Для противодействия стратегической оборонной инициативе (СОИ) мобилизовали все возможности экономики. Рейгановская программа «звездных войн» не привела к практическому результату: обещанную им систему противоракетной обороны так и не создали. А советские руководители растратили колоссальные средства, невосстановимые природные ресурсы и человеческий потенциал. За счет реальных нужд страны и потребностей Вооруженных сил. Генерал Владислав Ачалов командовал 8-й гвардейской армией, располагавшейся на территории Восточной Германии и предназначенной для удара по НАТО. И чем же занимался командарм, который в случае войны должен был дойти до Ла-Манша? «Мы вынуждены были открывать цеха по производству тротуарной плитки, доставать цемент, кирпич, — вспоминал Ачалов. — Выпускались методические пособия вроде того, как солить капусту, огурцы, помидоры. Каждому солдату на учении нужно было дать печеную картошку, луковицу, кусок сала. Докладываешь главкому, а он спрашивает: — А сколько вы за субботу и воскресенье собрали щавеля?» СССР сопротивлялся изо всех сил (к слову сказать, значительно превышавших нынешние российские) — и надорвался. Последствия той холодной войны очевидны. Страны, державшиеся в стороне и минимально тратившиеся на военные нужды, процветали. Мощные рыночные экономики США и Великобритания работали эффективно. Советский Союз, чья государственная экономика была ориентирована на оборону, пострадал больше всех. Очень дорого стоило и содержание союзников, которых мы щедро финансировали и которые сбежали при первой же возможности. Гигантская часть госбюджета уходила на гонку вооружений. В 1980-х годах постоянный дефицит товаров приводил к гигантским очередям. Не хватало самого необходимого. Люди постепенно разуверились и в идеалах социализма, и в способности "одолеть Америку и агрессивный блок НАТО". В итоге от противостояния Москвы и Вашингтона выиграл третий крупный игрок — Китай, который ни с кем и никогда в союзы и коалиции не вступает. Китайские лидеры — самые несентиментальные проводники политики равновесия сил. С древних времен китайцам приходилось противостоять сильным соседям. Будучи слабыми в военном отношении, они побеждали, так как понимали и использовали в своих целях психологию и предрассудки чужеземцев. К концу холодной войны Китай невероятно поднялся и оттеснил нашу страну с позиции второй державы в мире. |

|

#2

|

||||

|

||||

|

http://www.mk.ru/specprojects/free-t...po-koleno.html

Почему мы не хотим ни видеть, ни знать, что рядом кто-то страдает  фото: Геннадий Черкасов Меня невероятно огорчает реакция руководителей нашего здравоохранения на постоянные сообщения о том, что неизлечимо больные — от отчаяния! — кончают жизнь самоубийством: к медицине у них претензий не было, они просто сошли с ума, потому и покончили с собой. Смущает понятное, однако же малосимпатичное желание прежде всего защитить свое ведомство. Но уж совсем неприлично для давших клятву Гиппократа — брезгливо-снисходительное отношение к ушедшим из жизни. Разве психиатрия — не раздел медицины? А эти пациенты, у которых возникли еще и проблемы с психикой, получали специализированную врачебную помощь? Да и о психических ли заболеваниях идет речь? Самоубийства — десятая по значению причина смерти в современном мире. Чаще всего люди лишают себя жизни из-за неспособности справиться с множеством обрушившихся на них проблем. Они испытывают неуверенность, страх за будущее, свое и детей. Неопределенность, нестабильность, неуверенность порождают стресс. Но среди тех самоубийц, о ком мы говорим, — ушедшие в отставку по возрасту и состоянию здоровья профессиональные военные, люди решительные, жесткие, привыкшие преодолевать любые препятствия. На эти темы я часто беседовал с Татьяной Борисовной Дмитриевой, академиком медицины, директором Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского. Татьяна Борисовна, очаровательная, умная женщина, рано ушла из жизни; а беседы с ней всегда были и удовольствием, и открытием. Еще будучи министром здравоохранения России, Дмитриева говорила о том, что очень многие, не подозревая об этом, нуждаются в помощи психиатра, призывала не избегать специалистов: главное — вовремя получить врачебную помощь, чтобы не произошло худшего. Просто разговор с хорошим психиатром благотворно действует на человека, изнемогающего под грузом нерешенных проблем. — Это больная тема, — рассказывала мне Татьяна Дмитриева. — Фактически каждый второй, кто приходит в поликлинику, нуждается в психиатрической помощи. А как быть с профессиональными военными, которые прошли через войну или чудовищные испытания в мирной жизни и вдруг покончили с собой, интересовался я. Это люди, которые привыкли справляться со стрессами. Что же с ними происходит? — Самоубийство — крайняя степень дезадаптации. То есть человек больше не видит себе места в жизни. Частая ситуация: человек смертельно болен, знает, что обречен, что медицина бессильна, его мучают страшные боли. И он решает уйти из жизни. Я не могу одобрительно отнестись к такому выбору, считаю, что всегда есть шанс. Но когда сильные, достойные люди делают такой выбор, я к нему отношусь с уважением… Неизлечимо больные люди помимо лечения основной болезни нуждаются в психологической помощи. В современной медицине это идет рука об руку. К таким пациентам — без всякой их просьбы — должны присылать профессиональных психологов или специально подготовленных социальных работников: поддержать дух в слабнущем теле! Помочь справиться с охватывающим страхом! Иногда — просто поговорить. Беда в том, что в отечественной медицине эта отрасль практически отсутствует. Таковы традиции, складывавшиеся десятилетиями. Каков идеал общества? Человек должен быть здоров, крепок, весел. Заболел — сам виноват. Глава советского правительства Молотов заболевших подчиненных увольнял: — Взрослый человек не позволяет себе простужаться. Не сидите под форточкой, носите калоши… Нездоровье следовало скрывать. Когда Сталин себя плохо чувствовал, никого к себе не допускал. Болея, уезжал на юг. Когда у него случился инсульт, Берия хотел его навестить (редкий случай — в главе ведомства госбезопасности проснулось что-то человеческое). Сталин запретил. Не желал, чтобы кто-то знал о его недугах, видел его в постели слабым, немощным. Все должны были считать, что вождь здоров и работает. И уж тем более не думали о том, что переживший чудовищный стресс или невероятно страдающий человек прежде всего нуждается в неотложной психологической, а то и психиатрической помощи. В нашей жизни нет места ни боли, ни страданию, ни драмам, ни трагедиям. Единственный конфликт — борьба лучшего с хорошим… Исходили из того, что советские люди в принципе не имеют права на проявление душевной слабости, недостойной строителя коммунистического общества. Если возникла проблема, нужно зайти к секретарю своей партийной организации, все с ним обсудить и получить правильный совет. Многие люди, страдающие от психических расстройств, не подозревают, что существуют эффективные способы их лечить. Или же боятся огласки из-за того, что психические заболевания все еще считаются чем-то позорным. Нет ничего позорного в депрессии. Это серьезная болезнь, а не помешательство, как многие полагают. Это все равно что спутать сердечный приступ с болью в желудке! Депрессия причиняет невероятные страдания. Кто этого не испытал, не понимает. Это то же самое, что пытаться описать зубную боль тому, кто никогда не сидел в кресле у дантиста. Депрессия не оставляет никакой надежды. Ни эмоций, ни чувств. Ощущение полной безнадеги и мысли о самоубийстве. Уже выяснена биологическая, биохимическая основа многих вариантов депрессий. Людям можно помочь. Появились лекарства, способные влиять на биохимические процессы в головном мозге. И они произвели революцию в медицине! Конечно, как у всякого лекарства, могут быть побочные эффекты. Но депрессия, при которой жизнь ничего не стоит и человек готов покончить с собой, все-таки страшнее. Неизлечимые болезни, автомобильные катастрофы и несчастные случаи поставляют в реанимационные отделения больниц людей, которые пребывают между жизнью и смертью. И врачи знают, что к жизни эти люди не вернутся. Свой последний час они встречают на больничной койке, в холодном окружении пузырьков с лекарствами. Но ни медицина, ни общество не вправе оставаться безучастными к просьбам неизлечимо больных. Умирающие не должны испытывать все ужасы, которые им уготованы. Неизлечимые заболевания превращают закат жизни в ад. Применение широкого спектра современных обезболивающих позволяет даже онкологических больных избавить от невыносимых мучений. Но такое лечение и создание комфортабельных клиник, не унижающих больного, а заботящихся о нем, обходится дорого. Деньги есть, но вот только на что мы их тратим? Речь идет о смертельно больных и страдающих людях, у которых нет ни единого шанса выжить и которые ежеминутно, ежесекундно думают только о преодолении изматывающей, не исчезающей боли! Но, когда пациенты просят избавить их от боли в эти последние часы, к ним никто не прислушивается. А ведь ключевой вопрос для медленно угасающего человека — избавление от боли. Пациенты чаще всего даже боятся признать, что им больно, что они страдают, что они мучаются. Не решаются попросить избавить их от этих страданий. Не хотят обидеть врачей, вызвать их недовольство. Для отечественной медицины характерна низкая озабоченность субъективными ощущениями пациента. Врачи заняты лечением, жалобы пациента часто лишь раздражают. Можно и потерпеть… Предсмертные мучения можно облегчить, увеличив дозу наркотических средств, снимающих боль. Разумеется, под строгим врачебным контролем. Потому что если остается хотя бы малейшая надежда, то передозировка наркотиков, которые сами по себе ускоряют смерть, становится в высшей степени сомнительным делом. Врачей нужно учить тому, что их обязанность — не только лечить, но и избавлять пациента от страданий. Забота о психическом здоровье и психологическом комфорте пациентов должна быть в ряду самых важных медицинских приоритетов. Для лечения пожилых людей требуются познания в гериатрии, которых не хватает обычным терапевтам и тем более — другим специалистам, которые видят только конкретную проблему, но не берут в расчет общее состояние пациента. Психотерапия предполагает возможность помочь больному — кому-то дополнительной заботой, а кому-то лекарствами. И все мы должны перемениться. Мы избегаем общения с безнадежно больными, умирающими, инвалидами. Мы не хотим знать о трагедиях, которые случаются рядом с нами, не желаем видеть чужих страданий. Как в каких-то пещерных обществах, безнадежно больных и очень пожилых сразу списывают со счетов, жизнь их считается утратившей ценность. Не знаю, есть ли какие-то инструкции или негласные указания на сей счет, но чувствуется, что медицина помогает им из-под палки, что лечат их по остаточному принципу: и хороших лекарств жалко, и врачам лишний раз беспокоиться неохота. А психиатрических больных и вовсе считают гражданами второго сорта! Но и те, у кого проблемы с психикой, — такие же человеческие существа, как и все, и они имеют право на все, что современный мир способен дать человеку. Нам надо прекратить стыдливо молчать об этом. Реальность требует терпимости и теплоты, воспитания в себе способности к состраданию и сочувствию. Хотя бы потому, что придет час, когда все эти качества могут понадобиться любому из нас. |

|

#3

|

||||

|

||||

|

http://www.mk.ru/social/2016/07/25/p...as-strana.html

Почему мы не любим приехавших? И уехавших? Сегодня в 16:04,  фото: Геннадий Черкасов Курбан-Байрам в Москве На масштабном российско-германском форуме немецкие журналисты дружно недоумевали: почему российские коллеги изображают появление в Германии мигрантов как апокалипсис, как предвестье полного разрушения страны и гибели Европы? Немцам трудно понять, что на ситуацию в Германии мы перенесли наше отношение к собственным мигрантам — настороженное и неприязненное (это отражает язык — полно презрительных выражений: «понаехали», «нерусские», «чурки»). На фоне обострения социальных проблем мигранты вызывают раздражение: они «забирают наши места». Чем больше социальное напряжение, тем выше градус агрессии по отношению к мигрантам: они виноваты в наших проблемах. Должен же кто-то быть виноват! Мигранты тянутся в крупные города, где есть работа. Но мигранты — из сельской местности, из поселков — плохо понимают городскую жизнь. Они еще осваивают современный город, и то, как они это делают, вызывает бытовое раздражение. И они плохо знают русский язык. И еще они иноверцы. В мусульманские праздники они просто пугают москвичей: их слишком много, они представляются сплоченной, монолитной силой. Миграция рождает страх массового нашествия. А наше общество находится в депрессии. И не только экономической. Демография не радует, огромная страна зримо пустеет. Возникает страх поглощения: мы их не освоим, они «переварят» нас и мы перестанем существовать. Нечто подобное переживают и другие европейские страны. И кажется, что проблемы у нас одни и те же. Кто и где так уж особенно любит мигрантов? Это ведь чужие. Но вот что нас отличает. В Европу устремились выходцы из других стран и континентов. К нам едут те, кто еще недавно были нашими согражданами. А изгнать их требуют те, кто сожалеет о распаде Советского Союза. Все дело в том, что мы теперь другие! Проблема с мигрантами объясняется тем, какая у нас сейчас страна. Сто лет назад, в старой России, истеблишмент, или, как сейчас говорят, «элиты», были разнообразнее. В начале ХХ века, по приблизительным подсчетам, на треть славянские, на треть европейские и на треть тюркские. Советский Союз был многонационален. Официальный лозунг — интернационализм, а ведь это идеология обще-жития. И Великая Отечественная — как ни горестно это звучит — очень объединила. Общие страдания сплачивают. Поэтому поздний СССР был терпимее к инаковости. А Советский Союз времен перестройки — более современным, чем нынешняя Россия. В результате распада Советского Союза мы сильно потеряли в многообразии. Потери немалые: Украина, Прибалтика — а это же была наша Европа, — Закавказье. Исчез другой мир, притягательный иными возможностями. В отличие от Советского Союза нынешняя Россия — мононациональная, монокультурная страна. В результате мы менее восприимчивы к внешнему миру. А сейчас в головах и вовсе возобладало враждебное отношение ко всему другому. Поэтому сегодня мигранты встречаются с национализмом, а не с интернационализмом. Прошлое не умирает, а формирует наши представления о жизни. Американский историк Ричард Пайпс писал: до середины XVII века «на Руси были оседлые правители и бродячее население». Теперь все наоборот... И Василий Ключевский отмечал, что народ — жидкий элемент русской истории, он растекается по всей громадной равнине. Ответом на свободу миграции того времени стал самодержавно-крепостнический порядок. Власть столетиями гналась за собственным народом, прикрепляя его к службе, к тяглу, то есть к исполнению обязанностей. Народ разбегался, с одной стороны, ослабляя государство, а с другой — расширяя пределы Российской империи. Если использовать современную терминологию, наша страна создавалась миграцией и одновременно борьбой с ней. В ХХ веке Россия пережила два масштабных миграционных процесса. И оба оцениваются негативно. Во-первых, это политическая эмиграция, которая началась после революции и Гражданской войны и привела к оскудению русской культуры. Во-вторых, массовая миграция из деревни в город. Люди стали жить лучше, комфортнее. Но запомнилось это как «опустошение» (как смерть) деревни. Характерно, что для оставшихся уехавшие — успешные люди. Они же отправились за «хорошей жизнью». Отсюда зависть и неприязнь. Эмигранты не вызывают сочувствия, это люди, которым не хватает патриотизма, предатели. Иначе говоря, миграция не воспринимается как нечто естественное, нормальное: мы уезжаем, к нам приезжают. При этом социологические опросы показывают, что настрой «уехать» чрезвычайно распространен. В головах — отъезд («уйти бы от этой жизни», «все бросить»). Как правило, это вовсе не означает желание уехать в прямом смысле; это, скорее, оценка нашей современной жизни. При этом настроении «на отъезд» внутренняя миграция почти нулевая. Причины — состояние экономики, неразвитость инфраструктуры. У нас в основном оседлое население. Нет традиций трудовой миграции, необходимой для развития экономики: разумно, когда люди перебираются туда, где создаются новые рабочие места... Мы живем не в современном мире. Что означает миграция для современной России? Она нам в плюс или в минус? В Москве особенно заметно, что не удается обойтись без мигрантов, хотя их и стало меньше из-за кризиса. У нас же практически нет безработицы. Значит, для развития экономики понадобятся дополнительные рабочие руки. При этом остро ощутима ненависть к приезжим. Это свидетельство нашего страха перед чужими. Это защитная реакция. Конкуренты! Конечно, люди из провинции всегда ведут себя активнее. Им приходится прилагать куда больше усилий, чтобы освоиться и устроиться на новом месте. Но приезжим из других республик приписываются качества, которых у них нет. Приезжие кажутся более ловкими, оборотистыми, пробивными, ушлыми. Поэтому они занимают наши рабочие места... Они по-хозяйски располагаются в нашем городе... Они гуляют с нашими девушками… Подсознательный страх перед приезжими — результат болезненной неуверенности в себе, в своих силах, в способности справляться с любыми проблемами. Вот что самое прискорбное в этом всплеске яростной ненависти к чужим, приезжим, ненашим — бессилие общества. И ощущение безнадежности: нам против конкурентов не выстоять. Миграция — дополнительная нагрузка для социальной системы, исторически не выдерживающей перегрузок. Отношение к приезжим способно смягчиться практикой обще-жития. А может быть сознательно ужесточено для разжигания социальной агрессии. Определенным политическим кругам режим внутреннего противостояния только на руку. Вот еще важное обстоятельство. Качественно меняется сама миграция. Резко сократилась кавказская (грузинская в основном) и украинская миграция. К нам приходит в основном Средняя Азия. И среднеазиатские гости воспринимаются как обидное «понижение». Есть, правда, и другое обстоятельство: сравнение с этими мигрантами как бы в нашу пользу, и это льстит... Но если говорить всерьез, то нынешние миграционные потоки — это действительно «понижение». Приезжие из Средней Азии несут с собой определенные «восточные» традиции: привычку к несвободе и невнимание к человеку. А вот этого у нас самих предостаточно! «Восточный поток» вливается в наше общество именно в тот момент, когда нам для движения вперед, для модернизации, для развития позарез нужен, скорее, «внутренний Запад». Нынешняя миграция ограничивает нашу перспективу, ориентирует на Восток в социокультурном отношении. Она странным образом работает скорее на изоляцию России, хотя миграция теоретически и следствие, и проявление открытости общества. Уместно вспомнить, что предыдущая массовая миграция — из деревни в город — не позволила сформироваться городу современного типа. Произошла не урбанизация в социальном смысле, а деревенизация города, если можно так выразиться. А несовременное общество плохо справляется с перегрузками. Вот почему многие ждут — или боятся — социального протеста. Думаю, этого бояться не стоит. В кризисной ситуации люди еще острее ощущают свою беззащитность и зависимость от власти! Когда людям страшно и они не верят в собственные силы, на кого им еще уповать, как не на высшую власть? Вспышки социального протеста в нашем обществе — чаще всего не желание сменить власть и все устроить по-другому, а всего лишь попытка обратить внимание на бедственность своего положения. Просто не видят иного способа прокричать о своем несчастье. |

|

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

|

|