|

|

|

|

#1

|

||||

|

||||

|

Хотел быстренько пробежаться по списку слабостей российской экономики с точки зрения ее уязвимости к разного рода неприятностям. Ну и заодно вспомнить некоторые рецепты лечения. Основные вопросы не раз поднимались в дискуссиях за последние пять лет. Для начала надо чуть освежить в памяти причины кризиса 2008-2009 года и его уроки. Поняв ошибки, должно быть легче сформулировать рецепты повышения устойчивости экономики к неприятностям.

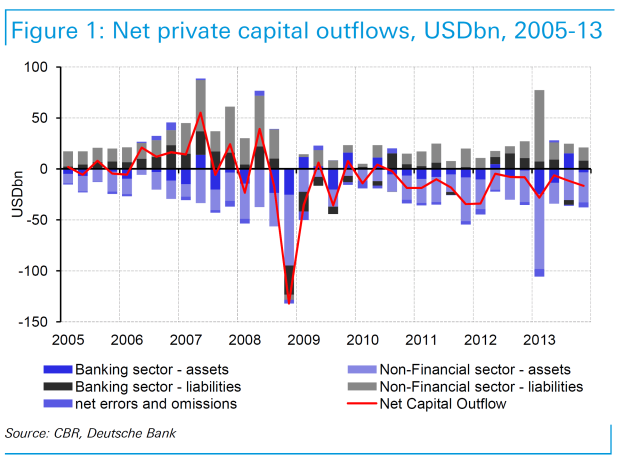

Из-за глобального финансового кризиса приключились два шока: 1) падение цен на нефть и 2) неожиданная остановка притоков капитала (sudden stop), которые вдруг резко превратились в оттоки капитала (смотрим картинку из недавней записки Deutsche Bank). На эти два шока наложился третий - кризис доверия к правительству и цб. В ситуации кризиса у инвесторов всегда возникает вопрос: а не сморозит ли впопыхах цб или правительство большие глупости? Ошибки до кризиса. В 2008 году падение цен на нефть и оттоки капитала ударили экономику России особенно сильно из-за докризисных ошибок в экономической политике. В экономике был перегрев. Он был вызван недисциплинированной бюджетной политикой и привязанностью Банка России к фиксированному курсу. Бюджетная политика, как регулярно объяснял до кризиса и после него Алексей Кудрин, была излишне стимулирующей. Несмотря на старания минфина сберегать доходы от нефти, выплачивая госдолг и откладывая лишнее в ФНБ и Резервный фонд, государственные расходы росли быстрее ВВП. Дефицит ненефтяного бюджета (без учета госдоходов от нефти и газа) в 2008 году вырос до 6,5% ВВП. При растущих ценах на нефть и перегреве из-за бюджетных стимулов, Банк России старался предотвратить укрепление рубля. Но достаточно высокие номинальные процентные ставки и явно заниженный курс привлекали в Россию дополнительные притоки частного капитала. Растущие иностранные и внутренние заимствования банков и предприятий еще более усиливали перегрев и вели к удорожанию рубля из-за роста цен и удорожанию активов. Это был легкий заработок. На всякий случай заметим, что притоки капитала до кризиса не были вызваны хорошим бизнес климатом, а его оттоки во время и после кризиса не были вызваны климатом плохим. Что случилось бы при плавающем курсе? Рубль укреплялся бы еще быстрее и, вполне возможно, оказался бы переоценен, еще больше подорвав конкурентоспсобность ненефтяной экономики. ЦБ не накопил бы такие большие валютные резервы. В любом случае без помощи бюджетной политики перегрева и перекосов в экономике не удалось бы избежать. Поэтому эти "ошибки" цб следует воспринимать в контексте общей экономической политики до кризиса и устойчивого роста цен на энергоносители. Кризис. В такой ситуации осенью США и другие страны с надежными институтами скрутила великая судорога, а во всем остальном мире вдруг случились оттоки капитала и доступ к рефинансированию долгов и получению кредитов испарился. Замерла международная торговля, а цена нефти устремилась вниз. Возникла все более очевидная необходимость ослабления валют во множестве стран. Стали падать котировки акций, многие из которых использовались в качестве залога под кредиты. Значительное падение котировок акций и цен других активов поставило под сомнение платежеспособность банков и ряда компаний. Возникла угроза цепной реакции на финансовых рынках. В то время в правительстве возникла было идея скупать на рынке акции и облигации на средства ФНБ, и на такие операции даже было получено разрешение, но объемы были маленькими, и в итоге помощь была оказана конкретным банкам и предприятиям. Массовой скупки финансовых активов на рынке не было, хотя были известны примеры таких успешных интервенций, например, в Гонконге в 1997 году. Это кстати, было возможностью не только прилично заработать. Сложились уникальные условия для мягкого рыночного перераспределения богатства из рук российских олигархов в пользу ФНБ/народа  . Как я здесь уже не раз записывал, отказ от прямых интервенций ФНБ на финансовых рынках мне представляется ошибкой антикризисной политики осенью 2008 года. . Как я здесь уже не раз записывал, отказ от прямых интервенций ФНБ на финансовых рынках мне представляется ошибкой антикризисной политики осенью 2008 года.Со стороны Банка России ответом на кризис была постепенная девальвация. Официальной причиной этого выбора был страх цб спровоцировать панику населения и желание защитить балансы банков и предприятий от убытков. Без специального анализа той ситуации сейчас трудно судить, оправданы были эти страхи или нет. К сожалению, такая оценка не была проведена или не была обнародована. В любом случае постепенная девальвация очень дорого стоила экономике. Экономист Сбербанка Ксения Юдаева, ныне сама определяющая политику цб, написала в конце 2009 года: "...постепенная девальвация на несколько месяцев сделала спекуляцию на валютном рынке самым прибыльным бизнесом в России. Для стабилизации девальвационных настроений Банк России впоследствии был вынужден поднять процентные ставки, что также не способствовало улучшению ситуации в экономике. В итоге, помимо 200 млрд. долл. золотовалютных резервов, эта политика стоила России, по-видимому, и нескольких процентных пунктов роста ВВП в конце 2008 – начале 2009 года." (жирным шрифтом выделено мой). Для меня слово "несколько" означает больше двух. 3% ВВП тогда означало потери для экономики около 50 млрд. долларов. Ксения Юдаева была права: фиксированный курс до кризиса, постепенная девальвация и последующее (неизбежное) повышение процентных ставок Банком России были очень дорогими ошибками. Как заметила в своей записке Ксения Юдаева, антикризисная политика Банка России была ПРОциклической, она не тормозила экономический спад, а усугубила его. Если бы в России до кризиса был гибкий валютный курс и не было бы постепенной девальвации, то не было бы такого большого падения ВВП на 8%. Даже с учетом фиксированного курса до кризиса решение о постепенной девальвации было очень спорным и скорее всего ошибочным. Третий шок (кризис доверия) был не оправдан. Другим важным ответом на кризис 2008-2009 гг. было значительное увеличение расходов бюджета. Это было правильным контрциклическим ответом. Для такого ответа на кризис у правительства был задел в виде бюджетного профицита и уже накопленой заначки в нефтяных фондах. Расходы увеличились не на уже готовые инфраструктурные проекты, как во многих других странах (они не были готовы), а в основном на пенсионеров. В условиях глубокой рецессии принято ВРЕМЕННО увеличивать госрасходы, но увеличением пенсий российское правительство увеличило расходы не на год или два, а надолго. Постоянное, а не временное повышение расходов было ошибкой. Как уже давно хорошо известно правительству и экономистам, проблемы низких пенсий по сравнению со средней заработной платой требуют пенсионной реформы, а не латания дыр. После кризиса. Повышение пенсий и возвращение динамики ВВП от безумных докризисных темпов роста около 7% в год к нормальным 3-4% означало, что в России исчезли профициты бюджета. Во время спада ненефтяной дефицит бюджета вырос сначала до двузначных цифр, потом немного восстановился и так там и остался (см. картинку). Сегодня он все еще составляет около 10% ВВП. Нет больше профицитов и большого задела на бюджетное стимулирование в случае нового кризиса. Если, не дай Бог, возникнут продолжительные проблемы в экономике, правительству довольно быстро придется проводить ПРО-циклическую бюджетную политику. Вспоминаем бывшего друга Украину. При отсутствии политической воли к уменьшению дефицитов бюджета у правительства была возможность создать за несколько лет антикризисную подушку безопасности в виде заблаговременных и очень агрессивных заимствований на рынке. Ведь государственный долг России очень маленький, он был всего около 10% ВВП, тогда как у многих других стран он намного больше, как, например, в Польше, где госдолг был около 50% ВВП. За несколько посткризисных лет можно было назанимать на рынке впрок по относительно невысоким процентным ставкам хотя бы еще процентов 10 ВВП (200 млрд. долларов) и держать их в качестве дополнительной правительственной заначки/страховки на черный день. Готовь сани летом, а телегу зимой (с). Но этого сделано не было, что тоже запишем в список ошибок правительства. Еще одним важным изменением в экономической политике России в ответ на кризис 2008 года стал поиск волшебной палочки для возвращения в сытное прошлое. Это привело к дискуссиям о "новой/инновационной модели развития" и даже к попытке ее создания в Сколково. Поиск волшебной палочки плавно перешел в сюрреалистические дебаты тысячи экспертов о развилках в "Стратегии 2020". В минуту усталости и отчаяния я здесь окрестил эту часть реакции на кризис 2008-2009 гг. "экономической шизофренией", охватившей СМИ, правительство и почти всех "экспертов" поголовно. Помимо всеобщей борьбы за инновации, развернулась намного более удивительная борьба с оттоками капитала, и с безумной яростью началась критика государственного капитализма и госкорпораций. Главным рецептом лечения российской экономики стало создание волшебных "хороших институтов", что при ближайшем рассмотрении означало то ли присоединение России к Европейскому союзу, то ли революционную смену власти  Интеллектуальная элита превратилась в фанатов Аджемоглу и Робинсона, перевирающих наблюдения и советы своих гуру. Интеллектуальная элита превратилась в фанатов Аджемоглу и Робинсона, перевирающих наблюдения и советы своих гуру.В блужданиях по развилкам экономической мысли прошли несколько лет. Первое время после кризиса Кудрин призывал своих коллег одуматься, вернуться к бюджетной дисциплине, необходимость которой так наглядно продемонстрировал кризис. Он грозил всем падением цен на нефть до 60 долларов, но эта перспектива никого не испугала. Его призывы, наверное, показались ученым и чиновникам недостаточно волшебными, почему и были полностью проигнорированы. Ушел в итоге скучный скряга Кудрин, прекратил сопротивляться разгулу экономического волюнтаризма, направленного на обеспечение роста ВВП в 5-6-7-8% в год. Зато с его подачи появилась познавательная книжка об этом периоде российской экономической истории. Давно уже назревшей и запоздалой инициативой/реформой стало упрощение процедур ведения бизнеса. Переход со 120-го места в рейтинге легкости ведения бизнеса в первую двадцатку был провозглашен задачей страны. Были сделаны и другие интересные, но более мелкие шаги, которые не очень меняют общую картину. После большого падения ВВП в 2009-м почти на 8%, три года экономика восстанавливалась темпами по 4,5-4,3-3,4 процента, что совсем не плохо. Но уже в 2012 и особенно в 2013 году практически во всех странах с формирующимися рынками наметилось замедление экономического роста. В России это всемирное явление совпало (наконец-то!) с реализацией того, что задача достижения темпов роста ВВП по 5-6% в год была изначально чуднОй. Но и это не до всех и не сразу дошло. В СМИ и среди либерально настроенных экономистов прокатилась очередная волна истерики и рассказов о ресурсном проклятии, коррупции, плохих институтах, застое, стагнации и тп. Так общий пессимизм инвесторов в странах с развивающимися рынками в России был усилен квазиофициальной и стихийной пропагандой. Нельзя не отметить, что в период замедления экономического роста лидерами в снижении российских инвестиций оказались государственные компании. Если это было прямым или косвенным результатом экономической политики, то соответствующие меры тоже надо записать в большие ошибки. Более свежие цифру по квартальной динамике роста ВВП сейчас, кстати, указывают на ускорение темпов роста ВВП где-то до 3 процентов, и это было на фоне провала госудасртвенных инвестиций. И так вялую экономику зачем-то тормозили по этому каналу. В итоге чуть ли не единственным реформатором в России после кризиса оказался центральный банк, который твердо решил перейти к таргетированию инфляции и заняться, наконец, зачисткой мелких и средних банков. В то же время, до сих пор широкой публике мало известно о работе, которую провел или не провел цб для укрепления крупных банков и реорганизации этой самой важной части банковского сектора. Аналитики до сих пор сомневаются в устойчивости банков к любого рода потрясениям, сомневаются в качестве банковского капитала, сомневаются в надежности информации о качестве активов. Инвесторы продолжают подозревать российские банки в слабости перед лицом возможной беды. И еще одной досадной ошибкой, которая ослабила российскую экономику накануне эскалации украинского кризиса, мне кажется недостаточное внимание Банка России к "открытой информационной политике". Здесь уже была серия записей об этом, и я знаю, что далеко не все здесь были согласны с моей конструктивной критикой  . В этой связи надо еще раз процитировать советы Ксении Юдаевой в ноябре 2009-го года Ксении Юдаевой сегодня. Ее уже упомянутая записка "Уроки кризиса для России" (pdf здесь) завершалась таким призывом: . В этой связи надо еще раз процитировать советы Ксении Юдаевой в ноябре 2009-го года Ксении Юдаевой сегодня. Ее уже упомянутая записка "Уроки кризиса для России" (pdf здесь) завершалась таким призывом:Главное, денежная политика должна стать гораздо более понятной и прозрачной. Простой публикации "Основных направлений" недостаточно. Надо ввести инструмент регулярных заседаний Комитета по денежной политике и публикации решений по их результатам с комментариями. Необходимо постоянно разъяснять населению и бизнесу цели денежно-кредитной политики, меры, предпринимаемые для их достижения, оценивать действенность принимаемых решений, а также выявлять причины несоответствия заявленным целям. Председатели центральных банков – одни из наиболее публичных людей в своих странах. В России это не так, и эту ситуацию также надо менять. Золотые слова. Жаль, что целый месяц после неожиданного и необъясненного внеочередного повышения ставки с 5,5 до 7% мы ничего не слышали от цб. Прошло уже 4 года после публикации этой записки. К сожалению, в этой конкретной области остается широкий простор для улучшений работы цб. Еще в начале года, когда на рубль возникло давление, чуть ли не 90% журналистов не знали, что цб делает стандартные стресс-тесты балансов банков на предмет их устойчивости к девальвации. Когда Юдаева упомянула, что 20% падения рубля российским банкам нипочем, многие всерьез подумали, что цб хочет сам девальвировать рубль на 20%  Пусть это были не профессиональные трейдеры, а "простые люди". Это говорит об уровне безграмотности среди широких слоев населения, непонимания денежно-кредитной политики цб. Рассказы цб о российской стагфляции, о превращении рубля в резервную валюту, сравнения его с австралийским или канадским долларом, публичные рассуждения о прекращении валютных интервенций и свободном плавании рубля не добавляют понимания денежно-кредитной политики цб, а путают народ и инвесторов. Здесь уже было две-три записи о недостаточном внимании цб к "открытой информационной политике". Это очень ослабляет эффективность таргетирования инфляции. Более активные разъяснения руководителей цб могли бы намного снизить волатильность на финансовых рынках и помогли бы устойчивости экономики. Вместо этого сегодня, как и пять лет назад, мы имеем ПРОциклическое повышение процентных ставок. Очень сомнительна такая реакция Банка России при очевидном замедлении экономического роста. Хуже того. Толковые люди сейчас даже подозревают ЦБ в отказе от таргетирования инфляции и возврату к привязанности к курсу. Если есть подозрения цб в таких тяжких грехах, то цб явно недоработал. Пусть это были не профессиональные трейдеры, а "простые люди". Это говорит об уровне безграмотности среди широких слоев населения, непонимания денежно-кредитной политики цб. Рассказы цб о российской стагфляции, о превращении рубля в резервную валюту, сравнения его с австралийским или канадским долларом, публичные рассуждения о прекращении валютных интервенций и свободном плавании рубля не добавляют понимания денежно-кредитной политики цб, а путают народ и инвесторов. Здесь уже было две-три записи о недостаточном внимании цб к "открытой информационной политике". Это очень ослабляет эффективность таргетирования инфляции. Более активные разъяснения руководителей цб могли бы намного снизить волатильность на финансовых рынках и помогли бы устойчивости экономики. Вместо этого сегодня, как и пять лет назад, мы имеем ПРОциклическое повышение процентных ставок. Очень сомнительна такая реакция Банка России при очевидном замедлении экономического роста. Хуже того. Толковые люди сейчас даже подозревают ЦБ в отказе от таргетирования инфляции и возврату к привязанности к курсу. Если есть подозрения цб в таких тяжких грехах, то цб явно недоработал.Воспоминания оказались длинными, но чистить все это мне лень, поэтому оставлю в сыром виде. Оглянуться на прошлое полезно, чтобы понять, в чем слабости экономики России в ситуации растущей экономической враждебности, и в каком направлении было бы правильно двигаться. |

|

#2

|

||||

|

||||

|

Сейчас полно прогнозов замедления экономики России и сценариев возможного замедления. Как и собирался, написал я про ошибки в экономической политике за последние пять лет, но получилось так много, что возникла мысль перепрыгнуть эти воспоминания и рассуждения и взять быка за рога (или мишку за уши). Какие основные риски для экономики России упоминаются чаще всего, когда речь идет об уязвимости российской экономики? Понимание рисков и механизма реализации негативных шоков должно подсказать в общих чертах антикризисные ответы со стороны экономической политики.

Набиуллина, Клепач, Кудрин и многочисленные аналитики соревнуются в оценке ущерба российской экономике в связи с нервозностью на финансовых рынках. По прогнозам Министерства экономического развития, при оттоке около 60 млрд. рост ВВП составит 1,8-1,9%, при оттоке в 100 млрд. рост будет около 1%, Прогноз Банка России уже ниже 1%. Кудрин ждет от 0 до 1%. Всемирный банк в своей очередной записке "Кризис доверия обнажает слабость экономики" тоже опустился к 1%, к тому же рассмотрел вариант эскалации конфликта в Украине и в таком сценарии прочит падение ВВП на 1,8%. Многие наблюдатели утверждают, что Россия сама себя наказала даже без введения серьезных санкций США или ЕС. Обсуждаемое замедление роста ВВП на 1-2 процентных пункта близко к часто используемому критерию успеха применения настоящих санкций (на 2 и больше). Откуда такая сильная реакция пока еще при совсем небольшой угрозе настоящих экономических санкций? Отчего вдруг капитал резко схлынул из страны и почему это должно вызывать такой заметный экономический спад? Можно обвинять во всем вражеские рейтинговые агентства и другие мудиз, вражеский доллар, несправедливую международную финансовую систему или несправедливость тех, кто ей манипулирует...Ответом на такое понимание ситуации может быть отказ от доллара, отказ от международных кредитных рейтингов итп. Спасибо товарищу Глазьеву за совветы. А можно подумать, не ошиблись ли сами россияне в управлении своей экономикой до такой степени, что ситуацию при желании можно рассматривать как угрозу безопасности страны. В связи с украинским кризисом отечественные и иностранные эксперты напомнили нам о слабостях российской экономики. В потоке критики есть много откровенных передергиваний и глупостей, но есть и абсолютно правильные вещи. 1. Значительный отток капитала из страны. Отток капитала приводит к ослаблению рубля. Те, у кого займы в валюте, а доходы в рублях, оказываются в невыгодной ситуации. Если валютные риски банков и предприятий не известны и/или их платежеспособность вызывает сомнения, их доступ к финансированию резко ухудшается. Поднимаются процентные ставки. В экономике падают инвестиции, что грозит резким замедлением роста. Ожидания беды еще более усиливают страхи и силу шока. "Страх плавания" заставляет Банк России защищать рубль не только массивными валютными интервенциями, но и ПРОциклической денежно-кредитной политикой в форме повышения ключевой процентной ставки. Замедление роста и проциклическая дкп создают проблемы для бюджета, доходы которого падают, а расходы растут. 2. Сокращение объемов экспорта нефти и газа или падение цен на нефть и газ. Такой удар по экономике тоже ведет к ослаблению рубля и последствиям в предыдущем пункте. Но, в дополнение к нему, возникают проблемы с бюджетом, потому что он очень сильно зависит от налогов на нефтегаз. Если такой негативный шок оказывается достаточно слительным, то резервного фонда надолго не хватит и правительству придется проводить ПРОциклическую политику, то есть сокращать расходы или повышать налоги в период экономического спада. 3. Санкции на финансовые организации. Такой удар очень похож на рыночное выведение банков из строя (в случае оттоков капитала или падения цен на нефть) из-за их слабых балансов или недостаточного капитала, чтобы покрыть убытки, или из-за проблем с доступом к ликвидности. Ущерб может быть огромным, поскольку в российской экономике банки госбанки доминируют в секторе и играют важную роль финансировании экономики. Возможности альтернативного (небанковского) финансирования, например, путем выпуска облигаций, очень ограничены. Новое во всем этом только возможность введения экономических санкций на российские банки. Все остальные риски давно известны. Но и это не все. Давным-давно известны и рецепты снижения уязвимости экономики к такого рода шокам (об этом отдельно). Кризис и угроза санкций показывает, что, несмотря на относительную простоту рецептов защиты от кризиса, российская экономика до сих пор остается легко уязвимой и, с этой точки зрения, слабой. За пять лет после кризиса 2008-2009 сделано очень мало, чтобы эту ситуацию исправить. Это безобразие. Клепач опять показывает пальцем на бюджетное правило и призывает к увеличению бюджетных расходов, как МЭР призывает уже пять лет. Это говорит о том, что до сих пор в правительстве не уяснили для себя уроки кризиса 2008-2009 года, как и уроки кризиса 1998 года. Реакция инвесторов и всей экономики усиливается 1) очевидностью самих рисков, 2) пониманием вероятной реакции правительства и цб на возможные негативные шоки и еще 3)учетом возможных ошибок цб и правительства в их ответе на кризис. Повторюсь: если раньше такого рода риски воспринимались как чисто экономические, то в условиях конфликта России с ЕС и США желающие могут воспринимать их как угрозу безопасности страны. Быть может, в такой формулировке необходимость изменений в экономике кому-то понятнее? Ухудшение внешних условий для России на финансовых рынках скорее всего никуда не денется. Может стать хуже из-за козней ЕС и США или по совсем другим причинам, не имеющим отношения к Украине. Например, международные рынки могут отреагировать на политику ФРС резким, а не постепенным повышением процентных ставок. Или цены на нефть все-таки припадут из-за Китая или по другим причинам. И тогда сегодняшняя уязвимость российской экономики станет еще более очевидной. Не стоит ждать дополнительных аргументов. Последний раз редактировалось Kar_barabas; 05.04.2014 в 03:52. |

|

#3

|

||||

|

||||

|

http://www.newsru.com/finance/07apr2...fltnmarch.html

время публикации: 11:22  Рекордный рост цен вызывает у экспертов серьезные опасения Инфляция в России за последний месяц продемонстрировала самые высокие темпы за последние девять месяцев на фоне ослабления рубля и конфликта с США и Европейским Союзом. По данным Росстата, в годовом исчислении индекс потребительских цен в марте вырос до 6,9% с 6,2% в феврале. Месячная 2014 года инфляция составила 1% (месячный консенсус-прогноз, подготовленный "Интерфаксом" в конце марта, давал 0,9%), тогда как в марте прошлого года этот показатель равнялся 0,3%. С начала года инфляция составила 2,3%, заметно превысив предсказания чиновников и аналитиков. ЦБ в прошлом году назвал целевым ориентиром рост показателей инфляции на 5%, но ожидания не оправдались. Минэкономразвития также не ожидало столь печальных показателей. Рекордный рост цен вызывает у экспертов серьезные опасения относительно роста цен и снижения уровня жизни россиян. Рост цен впервые за несколько лет происходит на фоне стагнации в экономике. Это приведет к снижению потребительского спроса во втором полугодии. Основной причиной столь существенного роста цен в марте стало удорожание плодоовощной и молочной продукции, а также сахара, отмечает РБК daily. Продовольственные товары в марте подорожали на 1,8%. Из-за этого в целом за первый квартал 2014 года инфляция составила 2,3% против 1,9% в прошлом году. В годовом сравнении индекс потребительских цен подскочил до 6,9% против февральских 6,2%. Надеждам правительства удержать инфляцию в текущем году на уровне 4,5–5,5%, скорее всего, не суждено сбыться, пишет "Независимая газета". Если так пойдет и дальше, то нижняя граница официального правительственного прогноза будет преодолена уже к июлю. Представители финансовых властей согласны с тем, что задача по инфляции выполнена не будет и жизнь в России может подорожать на 6%. Так, в минувшую пятницу глава Центробанка Эльвира Набиуллина признала, что рост цен может превысить целевое значение. У независимых экспертов оценки еще более пессимистичные. Они считают, что потребительские цены по итогам года могут вырасти на 6,5%, если, конечно, статистику не улучшит так называемая овощная дефляция в период сбора нового урожая. Главным драйвером роста цен оказалось продовольствие, которое подорожало (в годовом исчислении) на 8,4% против 7% в феврале. Другим фактором ускорения стали услуги - за счет подорожания газоснабжения и зарубежного туризма. Быстрее всего дорожали алкоголь, рыба и морепродукты, фрукты, молочная продукция. Все эти группы товаров, прямо или косвенно связаны с импортом, подорожавшим вследствие ослабления рубля, пишет газета "Ведомости". Управляющий директор, главный экономист инвестиционной компании Sberbank CIB Евгений Гавриленков, пояснил изданию, что в числе причин следует учитывать и подрыв доверия населения к национальной валюте, а это результат действий Центробанка. Россияне, по его словам, начали закрывать рублевые вклады в банках и активно тратить деньги, которым, как они считают, угрожает обесценение, на приобретение продуктов питания долговременного хранения. Например, запасаться впрок консервами, говорит аналитик. Это во многом подстегнуло в марте продовольственную инфляцию. Другой фактор, оказывающий негативное воздействие на потребительские цены, по мнению эксперта, связан с накачкой экономики ликвидностью. Коммерческие банки получили от ЦБ более 1,5 трлн рублей, что оказывает давление на рубль. Политику регулятора эксперт назвал проинфляционной. Последний раз редактировалось Chugunka; 07.05.2025 в 16:16. |

|

#4

|

||||

|

||||

|

http://expert.ru/2014/04/7/s-oporoj-...nnie-rezervyi/

Москва, 07 апр, понедельник «Expert Online» 07 апр 2014, 21:19  ФОТО ИТАР-ТАСС В марте промышленность России продемонстрировала почти нулевой рост. Ожидания производителей скорее пессимистичные: цены растут, стоимость денег увеличивается, спрос падает, а экономическая ситуация из-за угрозы санкций трудно предсказуема. Однако, у российской экономики есть потенциал, реализация которого позволит нивелировать внешние ограничения и возобновить рост промпроизводства Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний (ЦКИ ИСИЭЗ) Национального исследовательского университета ВШЭ представил аналитический материал о состоянии делового климата в промышленности в марте и ожиданиях предпринимателей на ближайшие три месяца. Ожидания пока в основном пессимистичные. Наибольший индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) ожидаемо зафиксирован в добыче нефти, газа и угля, предприятиях деревообработки. Меньше всех уверены в будущем предприятия текстильного и швейного производства, а также производящих транспортные средства и оборудование. Реклама Как отмечается в исследовании, если в других основных базовых отраслях экономики наблюдается хоть какая-то турбулентность, то промышленность стабильно демонстрирует нулевой рост с колебаниями в доли процента за счет сезонных факторов. «Даже февральские позитивные темпы роста (102,1%), выявленные Росстатом, нельзя пока оценивать как тенденцию выхода отрасли из затянувшейся стагнационной волны. Тем более что этот рост был получен в основном за счет увеличения деловой активности в электроэнергетике и распределительных отраслях промышленности. Добыча и обработка в феврале с очищенной сезонностью показали практически нулевой рост», - считают эксперты ЦКИ ИСИЭЗ ВШЭ. Цены растут Анализ положения дел в промышленности традиционно основан на результатах проведенного Росстатом ежемесячного опроса руководителей около 5,5 тысяч крупных и средних промышленных предприятий различных отраслей. Больше всего промышленников удручает повышение цен на сырье и материалы и, как следствие, на конечную продукцию, что снижает ее конкурентоспособность. Рост цен на сырье в марте констатировали 25% респондентов. Худшие оценки были в последний раз получены только в январе 2013 года. Баланс оценки изменения показателя по сравнению с февралем увеличился на 5 п. п., составив +24%. Больше всего цены на сырье увеличились для производителей пищевых продуктов и целлюлозно-бумажной продукции. Они же и вынуждены были поднять цены на отпускаемую продукцию. Они растут второй месяц подряд. Среди укрупненных отраслей промышленности больше всех на повышение цен конечной продукции указали респонденты из обрабатывающих производств. «Видимо, ослабление рубля и, как следствие, удорожание приобретаемого импортного оборудования, от которого во многом зависят, особенно высокотехнологические виды обрабатывающей промышленной деятельности, начало оказывать негативное влияние на ценообразование», - делают вывод эксперты ЦКИИСИ. Спрос снижается По сравнению с мартом прошлого года возросло число респондентов, указавших на снижение спроса на продукцию их предприятий (с 44 до 47%). Падение спроса затронуло в основном обрабатывающие предприятия (52%). Среди руководителей добывающих компаний только 33% отметили снижение продаж. Еще меньше – в компаниях, производящих и распределяющих электроэнергию, газ и воду – таковых 20%. Лишь 18% из участников опроса сообщили, что их предприятия увеличили в марте объем отгруженной продукции по сравнению с предыдущим месяцем. Это повторение самого низкого значения за весь посткризисный период с января 2010 года. Примерно такая же ситуация сложилась и со спросом на свою продукцию – лишь 16% респондентов сообщили о его росте. Впрочем, более двух третей респондентов констатировали сохранение уровня производства и спроса на свою продукцию. В будущее участники рынка смотрят пока с пессимизмом: большинство из них не ожидают серьезного улучшения спроса. Столь низкие прогнозы по выпуску продукции последний раз были выявлены около двух лет назад. Уровень загрузки производственных мощностей, как и в январе–феврале, составило 63%. По мнению 80% респондентов, в ближайшие полгода производственных мощностей будет достаточно для удовлетворения ожидаемого спроса на продукцию. Финансов не хватает Падение спроса привело к снижению прибыли предприятий и как следствие - к уменьшению инвестиций в производство. Обеспеченность собственными финансовыми средствами снизилась в марте на один процентный пункт – до -4%. О сокращении собственных финансов по сравнению с предыдущим месяцем заявили 17% руководителей, а 22% констатировали уменьшение прибыли. Это худшие оценки финансовых показателей за последние пять месяцев. Хуже всего с прибылью обстояли дела у металлургов и производителей металлоконструкций, у добытчиков полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, а также у компаний, выпускающих кожу и изделия из нее, в том числе обувь. Дефицит собственных средств тормозит и повышение технического уровня производства. Как и в прошлом месяце, об этой проблеме говорили 26% респондентов. В основном это представители производстве и распределения электроэнергии, газа и воды (около 50%). «Одним из основных факторов замедления темпов роста промышленности является слабый вклад в перевооружение производств, - поделился с «Эксперт Online» Иван Андриевский, первый вице-президент общероссийской общественной организации «Российский союз инженеров». – Хотя в каждой отрасли причины снижения спроса на продукцию различны и они не только в слабом техническом оснащении. Например, металлургическая отрасль не проявляет тенденций роста из-за переизбытка заводов в самых разных странах мира, а каждое седьмое предприятие отрасли – неконкурентоспособно. По оценкам экспертов, в 2014 году существенного изменения спроса на сталь не произойдет, он останется на уровне прошлого года. В дальнейшем рост может составить 3-4% в год. Но если Россия хочет добиться уровня развития постиндустриальных стран, то власти следует активнее стимулировать субсидиями инновационное и высокотехнологичное производство. Сейчас доля инновационного оборудования крайне мала, в ряде отраслей его попросту нет». Санкции помогут мобилизоваться Среди основных барьеров для развития производства руководители компаний назвали первым делом снижение спроса на продукцию предприятия на внутреннем рынке (47% респондентов). На втором месте - высокий уровень налогообложения (40%), на третьем - недостаток финансовых средств (39%) и наконец, неопределенность экономической ситуации в ближайшем будущем (33%). Впрочем, на высокие налоги в марте этого года жаловались уже меньше, чем в том же месяце прошлого года на 4% опрошенных. В основном это представители компаний-производителей кожи, деревообрабатывающие предприятия. Разумеется, в мартовском исследовании эксперты не могли обойти такой фактор как угроза, а потом и введение пока что символических санкций против России из-за присоединении Крыма. «Сегодняшние геополитические события могут принципиально изменить плавный экономический «дрейф» промышленности, - считает директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. - Причем, как ни парадоксально, изменения динамики развития отрасли могут произойти как в худшую, так и в лучшую сторону... Вынужденное проведение данного стресс-теста может подвигнуть двух основных участников процесса развития промышленности – государство и самих предпринимателей к значительной активизации перестройки отрасли». Закон о промполитике нивелирует дефицит западных кредитов Исследователи спрогнозировали варианты развития российской промышленности по трем сценариям. По самому оптимистичному, Европа и США ограничатся визовыми санкциями, а международные рейтинговые агентства понизят суверенный рейтинг России. Это приведет к повышению цен на иностранные кредиты и как следствие – к удорожанию займов на внутреннем рынке. Удорожание финансов внутри России будет обусловлена и оттоком денежных средств из страны. Из-за девальвации рубля подорожает импортное оборудование, что приведет к спаду в обрабатывающей промышленности. Но с другой стороны, вскоре в Госдуму будет внесен законопроект о промышленной политике, значительно облегчающий положение производителей. «В обсуждении законопроекта о промышленной политике участвует широкий круг экспертов, представителей многих предприятий, поэтому он позволит заметно ускорить развитие многих отраслей производства, - пояснил «Эксперт Online» Антон Данилов-Данильян сопредседатель «Деловой России», председатель советов директоров АО «Оборонительные системы», главный аналитик ОАО ОПК «Оборонпром». - Будут созданы отраслевые фонды, не подконтрольные Центробанку. Они будут более гибкими в выдаче длинных денег предприятиям. Внешэкономбанк сможет активнее финансировать производство. Для каждой отрасли там заложены свои меры. Это как раз те меры, которые помогут показать рост при ухудшении ситуации с внешним финансированием. Например, предприятий, к которым я имею отношения, санкции напрямую не коснулись. Но невербальные издержки просматриваются: инвесторы и партнеры стали более насторожены, затруднилось привлечение синдицированных кредитов. Но расширение возможности внутренних займов смогут нивелировать эти последствия напряжения в международной обстановке. Теперь важно оперативно принять законопроект». Таким образом, государство поможет стратегическим и отраслеобразующим предприятиям минимизировать свои потери от принятых санкций. Частичная девальвация рубля относительно улучшает позиции российского бюджета и стимулирует экспортоориентированные предприятия добывающих отраслей. В результате действия негативных и позитивных факторов их баланс обнуляется, - считают эксперты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. Промышленность продолжит свое стагнационное развитие без каких-либо заметных провалов, а в конце текущего года даже появляются признаки оживления. Если сохранится уровень внутреннего спроса и платежеспособность населения на сегодняшнем уровне, то экономика в целом по итогам года прирастет в пределах 1,3 – 1,8% за счет секторов, не производящих товары, и частично за счет чистого экспорта. Не впасть в зависимость от Китая Негативный сценарий предполагает значительный отток капитала из страны, резкое сокращение инвестиций в реальный сектор, усиление финансового давления на экономику страны в виде ужесточения условий размещения крупными российскими компаниями своего капитала, новых IPO. Если США решится на либерализацию экспорта сжиженного газа и нефти в Европу, то нас ожидает мучительный перевод экспортных поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. «Зная менталитет и «усидчивость» азиатских переговорщиков, можно предположить, что, с учетом ситуации, они будут добиваться огромных ценовых и других бонусов при заключении контрактов, - говорит Георгий Остапкович. - Учитывая их, мягко говоря, не самое ответственное отношение к условиям сделок, экономика России может попасть в зависимость от настроения политической и экономической элит азиатских стран, в особенности, Китая». По его мнению, нельзя сбрасывать со счета и возможность разрыва экономических отношений с Украиной. Хотя внешнеторговый оборот с этой страной и не такой значительный, но есть ряд российских промышленных предприятий, которые ориентируются как в экспорте, так и в импорте на Украину. А если это произойдет (такой тренд уже наметился), то Европа тоже из принципа не купит эти товары. Кроме того, могут возникнуть проблемы с прокачкой газа через Украину. «Все это хотя и незначительно, но повлияет на падение объемов производства российской промышленности. Среди внутренних проблем одной из самых острых может стать ухудшение ликвидности банков и возникновение предпосылок к банковскому кризису. Если весь этот комплект проблем сработает одновременно и, главное, будут медленно проводиться крайне необходимые реформы промышленности, отрасль может уже в ближайшее время перейти из стагнации в фазу рецессии», - говорит Георгий Остапкович. «Данных об уровне внешних займов пока нет, но на сегодняшний день мы имеем два тревожных сигнала, - рассуждает с «Эксперт Online» Яков Миркин, заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН. - Это рост оттока капитала до 100 млрд долларов к концу года и повышение ключевой ставки Банка России. Значительно подрос процент по всем операциям рефинансирования, предоставляемого ЦБР. Заметно увеличилась цена межбанковского кредитования. Все это неизбежно приводит к удорожанию кредитов реальному сектору как конечному заемщику. Но бессмысленно искать капитал где-то в Азии как что-то, решающее проблемы дефицита инвестиций в России. Проще и эффективнее навести порядок в собственной финансовой системе: увеличивать монетизацию, снижать цену денег, подавлять немонетарную инфляцию, стимулировать бизнес в том, чтобы вместо вывоза капитала он вкладывался внутри России. Пока отчаянной бреши в финансировании у нас нет: у России профицит торгового баланса, крупные международные резервы, низкий госдолг, не очень высокий финансовый рычаг у корпораций и населения». Опора на собственные резервы Наконец, самый мрачный из возможных сценариев предполагает добавление ко всем прочим мерам замораживание счетов российских госкомпаний в иностранных банках, прекращение кредитования российских банков и предприятий со стороны западных кредитных организаций, рекомендации западных правительств не вкладывать инвестиции в российскую экономику. «Возможны также замораживание действующих инвестиционных проектов, особенно в сфере ВПК, приостановка поставок импортной продукции для предприятий из высокотехнологичных видов промышленной деятельности, резкое удорожание импортного оборудования; сохранение темпов реформирования экономики на сегодняшнем уровне» - считает Георгий Остапкович. Все перечисленные возможные и невозможные последствия приведут не просто к отрицательным темпам роста промышленности, но и разгону инфляции издержек производства, а также ухудшению ситуации на рынке труда. Она, кстати, уже начинает ухудшаться: согласно мартовскому опросу, все больше предпринимателей вынуждены увольнять сотрудников. Впрочем, в некоторых отраслях, напротив, на 1% больше опрошенных, чем в феврале, констатировали дефицит квалифицированных кадров. Исследователи констатируют, что даже при благоприятном сценарии развития событий в первую очередь пострадают средние промышленные предприятия. Большинство крупных отраслеобразующих предприятий почти наверняка получат государственную поддержку для минимизации своих потерь. «Какими бы жесткими ни были санкции, нам важно понять, что внутри страны есть резервы для внутреннего развития промышленности, - говорит Антон Данилов-Данильян. - Это инженерный потенциал, инвестиционный, который надо только развивать. «Деловая Россия» многократно говорила о срочных необходимых мерах для улучшения делового климата в промышленном секторе. Это создание проектного финансирования, в том числе банков для инвестиций в долгосрочные проекты. Это создание инфраструктурных гарантий со стороны государства, что поможет привлекать длинные деньги в производство. Это и часть законодательной работы по упрощению различных технических регламентов, развитие государственно-частного партнерства. Если срочно принять эти меры, то и для нашего среднего бизнеса санкции не будут столь болезненны». Последний раз редактировалось Chugunka; 11.05.2025 в 16:27. |

|

#5

|

||||

|

||||

|

Россия - страна с небогатым населением и сырьевой экономикой.

Согласно данным Росстата: - среднедушевой доход составляет 500 евро в месяц. - доход 50% населения менее 400 евро. - зарплата 50% работающих россиян меньше 400 евро в месяц «на руки» - средняя зарплата 550 евро в месяц «на руки» - средняя пенсия составляет 230 евро А цены - практически как в Европе (а то и дороже). В этих условиях тратить огромные деньги на чепуху вроде переезда судов из Москвы в Питер или строительство замещающего газопровода - я даже не знаю как это назвать. |

|

#6

|

||||

|

||||

|

http://slon.ru/fast/economics/100-pr...-1081193.xhtml

08.04.2014, 14:59  Январь 2014 года получился у российской экономики особенным: 100% сальдированной прибыли в этом месяце принесла одна-единственная отрасль – ТЭК. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня НИУ ВШЭ «Комментарии о государстве и бизнесе». По данным Росстата, сальдированный финансовый результат экономики в январе снизился на 10,6% по сравнению с прошлогодним показателем и составил 532 млрд рублей. Решительно вся эта сумма, подчеркивают эксперты ВШЭ, пришлась на топливно-энергетический комплекс (добыча топливно-энергетических ресурсов, нефтепереработка, производство и распределение электроэнергии и тепла) и основные обслуживающие его отрасли (оптовая торговля топливом и транспортирование по трубопроводам). Все остальные отрасли в сумме никакой сальдированной прибыли в январе не заработали. «Столь явное превращение экономики России в один большой ТЭК – результат хоть и впечатляющий, но в целом ожидаемый. Перетоку прибыли в отрасли ТЭК способствовал усилившийся в январе разрыв в динамике цен производителей (прирост к январю 2013 года) на топливно-энергетические ресурсы (+11,3%), нефтепродукты (+5,2%), электроэнергию и тепло (+9,9%), с одной стороны, и на продукцию обрабатывающих производств (+0,6% без нефтепереработки) – с другой», – отмечается в бюллетене. Среди других особенностей, которыми наша экономика отличилась в начале года, эксперты называют удвоение убытков и то, что практически все обрабатывающие отрасли России завершили январь в минусе (40% организаций) или показали нулевой результат. Сальдированный убыток обрабатывающей промышленности (без нефтепереработки) превысил в январе 66 млрд рублей. За последние годы только в январе 2009-го ситуация была хуже, констатирует ВШЭ. Последний раз редактировалось Chugunka; 11.05.2025 в 16:27. |

|

#7

|

||||

|

||||

|

10th-Apr-2014 11:52 am

Привожу финальные, обобщающие данные по душевых доходам регионов России, которые помогут понять "кому живется весело, вольготно на Руси". Итак, вот как это выглядит на карте РФ:  Источник Росстат. Несмотря на кажущуюся большую зеленую площадь с доходами выше среднего нужно понимать, что она приходится на регионы с большой площадью и малочисленным населением. Основное же население России проживает в красных и розовых регионах с доходами ниже среднего. В цифрах бедных регионов получается 62, а условно богатых - 20. Более подробно с этими данными с медианным и модальным доходом можно ознакомится тут: Доходы областей Дальневосточного федерального округа, Россия будет прирастать Сибирью, Самый богатый федеральный округ России - Уральский, Доходы областей Приволжского федерального округа, Про лозунг "Хватит кормить Кавказ!", Доходы областей Северо-Западного федерального округа, О неравенстве доходов в России на примере ЦФО. Еще крайне интересно будет сравнить карту доходов с картой естественного прироста России за 2012 год:  Подробнее об этом у меня было тут: Россия - страна демографических контрастов. Наблюдается связь между высокими доходами и приростом населения. При низких доходах население убывает, а при высоких прибывает. Исключение составляют некоторые национальные республики Кавказа и Сибири. Эти две карты как-бы говорят правящему режиму РФ - хотите добиться прироста населения? Тогда либо повышайте доходы всех россиян до уровня Москвы, ХМАО и ЯНАО либо понижайте их до уровня неразвитых народов Африки, чтобы у великоросов была не только африканская смертность, как сейчас, но и африканская рождаемость. Хотя великоросы этого не выдержат, так как это означает возврат в эпоху хруста французской булки, когда средний великорос жил чуть больше 30 лет. Зато рожал и работал на износ. И судя по особой любви правящего режима к Столыпину, власть склоняется именно ко второму варианту. Да, чуть не забыл. Данные по доходам столбиком от самых богатых, до самых бедных: Российская Федерация 22 954 100% Ненецкий авт. округ 59 414 258,8 Ямало-Ненецкий авт. округ 49 719 216,6 г. Москва 48 343 210,6 Чукотский авт. округ 43 162 188,0 Магаданская область 35 996 156,8 Ханты-Мансийский авт. 35 872 156,3 Сахалинская область 33 355 145,3 Тюменская область 32 554 141,8 Камчатский край 30 485 132,8 Московская область 29 566 128,8 Республика Саха (Якутия) 27 966 121,8 Мурманская область 27 854 121,3 Свердловская область 27 505 119,8 г. Cанкт-Петербург 27 399 119,4 Республика Коми 26 167 114,0 Хабаровский край 25 854 112,6 Самарская область 24 580 107,1 Республика Татарстан 23 619 102,9 Архангельская область 23 421 102,0 Пермский край 22 906 99,8 Амурская область 21 575 94,0 Красноярский край 21 567 94,0 Белгородская область 21 413 93,3 Башкортостан 21 388 93,2 Нижегородская область 21 372 93,1 Приморский край 20 963 91,3 Республика Дагестан 20 798 90,6 Краснодарский край 20 623 89,8 Калужская область 20 360 88,7 Республика Карелия 19 941 86,9 Новосибирская область 19 652 85,6 Липецкая область 19 602 85,4 Челябинская область 19 366 84,4 Омская область 19 330 84,2 Новгородская область 19 184 83,6 Тульская область 19 126 83,3 Калининградская область 18 956 82,6 Воронежская область 18 798 81,9 Курская область 18 624 81,1 Ярославская область 18 450 80,4 Кемеровская область 18 398 80,2 Еврейская авт. область 18 158 79,1 Вологодская область 17 931 78,1 Томская область 17 912 78,0 Ростовская область 17 874 77,9 Иркутская область 17 819 77,6 Смоленская область 17 772 77,4 Астраханская область 17 649 76,9 Республика Северная Осетия - Алания 17 456 76,0 Тамбовская область 17 346 75,6 Брянская область 17 318 75,4 Тверская область 17 301 75,4 Ленинградская область 17 283 75,3 Забайкальский край 17 281 75,3 Рязанская область 17 257 75,2 Республика Бурятия 17 223 75,0 Республика Адыгея 16 996 74,0 Орловская область 16 844 73,4 Ставропольский край 16 816 73,3 Кировская область 16 695 72,7 Владимирская область 16 511 71,9 Ульяновская область 16 416 71,5 Оренбургская область 16 392 71,4 Удмуртская Республика 16 163 70,4 Волгоградская область 16 105 70,2 Псковская область 16 092 70,1 Курганская область 16 001 69,7 Ивановская область 15 979 69,6 Республика Хакасия 15 935 69,4 Костромская область 15 932 69,4 Пензенская область 15 843 69,0 Республика Алтай 14 137 61,6 Саратовская область 13 949 60,8 Алтайский край 13 518 58,9 Чувашская Республика 13 471 58,7 Кабардино-Балкарская Республика 13 411 58,4 Карачаево-Черкесская Республика 13 168 57,4 Республика Мордовия 12 912 56,3 Республика Марий Эл 12 362 53,9 Республика Ингушетия 12 296 53,6 Республика Тыва 11 627 50,7 Республика Калмыкия 10 032 43,7 |

|

#8

|

||||

|

||||

|

http://echo.msk.ru/blog/yasin/1299038-echo/

13 апреля 2014, 06:09 Турбулентностью в последние годы экономисты стали называть повышенную колеблемость, неустойчивость экономики. Это как бы не кризис, а бóльшая, чем обычно неопределенность, непредсказуемость. А в среднем показатели выходят неплохие, благосостояние основной массы граждан не затрагивается или даже растёт. Например, если мы возьмём переход от индустриальной к инновационной экономике, происходящий в основных развитых странах, это пример турбулентности. А если взять развитие современной российской экономики? Пока трудно сказать, являются ли тревожные явления в ней проявлением турбулентности или нарастающего кризиса. Но задуматься надо основательно. Недавно между Минэкономики и Минфином разгорелся весьма примечательный спор. Известно, что сейчас мы живём по бюджетному правилу: с 2013-го года расходы федерального бюджета не должны более чем на 1% ВВП превышать доходы, посчитанные исходя из средних за ряд лет цен на нефть. Иначе говоря, избыток доходов отчисляется в резервные фонды, которые будут тратиться в более трудные времена для нашей экономики. Теперь Алексей Улюкаев предлагает оставлять от излишка в бюджете ещё средства, равные оттоку из страны капитала или увеличить на эту величину дефицит бюджета. За январь-февраль отток капитала составил $35 млрд., за год он может составить $100 млрд. Есть угроза сокращения инвестиций, а значит и роста экономики. Если отток капитала возрастёт до $150 млрд., то сокращение ВВП составит примерно 1,8%. Интересно, что на Апрельской конференции в Высшей школе экономики специалисты Мирового банка предложили прогноз для ВВП России на 2014 год от 1,2% до – 1,8%. Минимум совпадает с шоковым предсказанием Мирового банка. Не все эксперты сошлись с этими оценками, но год назад их и быть не могло. Не исключено, что у нас, как и в других странах, имеет место как раз турбулентность. Тогда я бы особо не беспокоился: мои оценки говорят, что Россию, при нынешней экономической политике и сложившейся институциональной системе, ожидают средние показатели роста на 2% ежегодно на перспективу до 30 лет. Это неудовлетворительно, ибо означает, что мы, по сути, застрянем с модернизацией, которая требует, чтобы мы в эти годы шли быстрее развитых стран, которые, видимо, будут расти со скоростью продвижения технологической границы. А это примерно 1,5–2% в год. Отсюда я делал вывод о необходимости изменения экономической политики, в сторону либерализации, развития конкуренции и существенного укрепления верховенства права. Но сейчас, видимо, речь идёт о бóльшем. Нам нужно будет, судя по всему, идти на более значимые реформы, которые выходили бы за рамки экономики, с целью добиться повышения деловой активности, доверия бизнеса и общества к государству. Напомню, что деловая активность у нас до 2003-го года была на весьма высоком уровне, хотя тогда цены на нефть были ещё невысокими. Потом они стали расти намного быстрее, по 12–15 % в год. Но бизнес-климат как раз ухудшился, и с тех пор по сути значимых улучшений его не было. Рост нефтяных цен стал столь сильным стимулом, что достаточно было распоряжений чиновников, а без предпринимателей с их претензиями можно было бы обойтись. Наоборот, их следовало отодвинуть, повысить роль государства. Такая линия и была принята. В «тучные годы» до 2008-го года она себя оправдывала. Притягательная сила растущих нефтяных доходов превозмогала опасения бизнеса. Но с 2008-го года обстановка снова изменилась. Исчезли выгоды растущих цен на нефть и дешёвых зарубежных кредитов. А драйв 1999–2003 годов, готовность идти на риски, существенно уменьшившись в 2003–2004 гг., с тех пор для сходных условий не повысились. Вот в этой ситуации мы и находимся сегодня и ищем причины неблагоприятных тенденций в экономике. Моё понимание их я изложил выше. И считаю, что без серьёзных правовых и политических перемен, без открытой публичной дискуссии об их содержании, нам не добиться успеха. Последний раз редактировалось Chugunka; 11.05.2025 в 16:28. |

|

#9

|

||||

|

||||

|

Согласно данным Росстата с 01.01.2009 стоимость услуг ЖКХ в России выросла на 82%:

2009 год - на 19,8% 2010 год - на 13% 2011 год - 11,7% 2012 год - на 9,40% 2013 год - на 9,90% http://www.interfax.ru/business/350692 А продукты с марта 2009 по апрель 2014 - в 2 раза: http://yapotrebitel.ru/product-price См. по самой дешевой «Пятерочке», где потребительская корзина за это время подорожала с 2 808 рублей до 5 670 рублей. Согласно данным Росстата цены на продукты за эти пять лет выросли не вдвое, а на 44%. Средняя зарплата с марта 2009 (17440 руб.) по март 2014 (31300 руб.) выросла на 80%. Согласно данным Росстата на продукты и ЖКХ в 2013 году приходилось 46% всех расходов россиян. |

|

#10

|

||||

|

||||

|

http://www.mk.ru/economics/2014/06/1...-bogateet.html

Мы привыкли к рефрену о том, что живем не только в самой большой (это точно), но и самой богатой (а вот это точно не так) стране. Что ни говори, а это поднимает чувство комфорта. Тогда и с текущими невзгодами смириться проще. Как почти 50 лет назад (!) пели в «Айболите*66»: «Это даже хорошо, что пока нам плохо!» Но насколько богата Россия? И, что еще важнее, становится ли со временем она богаче? Компания ФБК решила применить свои аналитический и аудиторский потенциал для ответа на эти вопросы. Первое исследование «Сколько стоит Россия?» было реализовано в 2004 году, а сейчас оно продолжено, выпущен доклад «Сколько стоит Россия 10 лет спустя?». Возможно, если продолжить напрашивающуюся аналогию с мушкетерской сагой Александра Дюма, дойдет и до «Виконта де Бражелона». Пока же нам предложена десятилетняя динамика. Так что же она демонстрирует? Дадим слово авторам: «В самом начале реализации проекта «Сколько стоит Россия: 10 лет спустя» невозможно было предугадать, какова будет итоговая стоимость российской экономики, посчитанная на основе метода дисконтированных доходов. Однако проект завершен, и результаты у нас получились следующие. Стоимость российской экономики, оцененная как совокупная стоимость всех отраслей, приведенная к концу 2012 года, составила 3460,1 трлн руб. Для сравнения со стоимостью российской экономики в 2002 году необходимо перевести полученную 10 лет назад оценку (974,7 трлн руб.) в цены 2012 года путем умножения ее на цепной индекс — произведение дефляторов ВВП за 2003*2012 годы. Цепной индекс за этот период составил 366,3%. Таким образом, в ценах 2012 года стоимость исходя из условий 2002 года составила бы 3570,1 трлн руб. Таким образом, за 10 лет стоимость российской экономики снизилась на 3%. Важно даже не то, что стоимость российской экономики сократилась. Важно то, что она спустя 10 лет не выросла”. Вывод кажется едва ли не оскорбительным и уж во всяком случае не патриотичным: как же так, 10 лет пролетели зря? И ведь какие годы, темпы роста ВВП до 2009 года теперь нам могут только сниться! А национальное богатство так и не выросло? Как связаться с прокуратурой? Если серьезно, то все дело, конечно, в выбранной методике подсчета. Здесь аналитики*аудиторы из ФБК кардинально расходятся с Росстатом. Статистическое ведомство считает основные фонды и оборотные средства. Их сумма и есть национальное богатство, которое растет, а не стоит на месте или падает. Аналитики*аудиторы ФБК выбирают другой маршрут. Они свой метод в вышеприведенной цитате уже назвали: «дисконтирование доходов». То есть это не затратный, не сравнительный, а именно доходный метод. Почему выбран именно он? Во-*первых, он самый рыночный – это счет, отталкивающийся от доходности тех или иных финансовых и нефинансовых, материальных и нематериальных активов. Как пишут авторы, они учитывают «все*все, в результате чего генерируется новая стоимость». Во-*вторых, в системе национальных счетов, некой методичке, выпущенной ООН для органов национальной статистики, в частности, говорится: «Стоимость может быть приблизительно определена как настоящая или дисконтированная, стоимость будущих выгод, ожидаемых от данного актива». Правда, как выяснилось в ходе презентации исследования, ни в одной стране национальное богатство исключительно методом доходности активов не считали. Так или иначе учитывался и затратный метод. Руководитель исследования Игорь Николаев уверен, что монометод способствует стройности предпринятого исследования и вообще выполненная работа пионерная в международном плане. Так и есть, но в приоритет отечественной экономической науки в каком угодно ее сегменте верится с известным напряжением. Хотя авторы ссылаются на то, что именно в это направлении движется, например, Всемирный банк в своих статистических оценках развития отдельных стран. Сергей Гуриев, виртуально участвовавший из Парижа в обсуждении, проходившем в ФБК, считает выбранный метод совершенно верным. Он привел весьма характерный и отнюдь не исключительно статистический пример. Россия строит исследовательский центр Сколково. Строительство, естественно, стоит денег. Но понесенные затраты будут равны нулю, если построенный центр не даст научных рекомендаций, которые приведут к прогрессу в экономике. Пример, помимо всего прочего, хорош и тем, что показывает связь метода дисконтированных доходов с прогнозными оценками роста экономики в целом и ее отдельных отраслей. Строго говоря, здесь заложен немалый риск. Авторы исследования опирались на официальный долгосрочный прогноз Минэкономразвития. Но всем известно, что эти прогнозы крайне уязвимы в силу своей слабой достоверности. Они регулярно и весьма кардинально пересматриваются, вплоть до того, что может быть изменен сам вектор экономической динамики – от низкого, но роста к не катастрофическому, но падению, что характеризуют принципиально различные состояния экономики. Эти прогнозы бывают точны лишь когда от их последнего пересмотра до точки окончания прогнозируемого периода остаются недели. Так в последнее время постоянно случается с годовыми прогнозами. Этот риск внешний, не зависимый от аналитиков ФБК. Тем не менее он показывает известную условность полученных результатов, в них важны не столько конкретные полученные цифры, сколько тенденции. Главная тенденция, подчеркну еще раз, в том, что за прошедшие 10 лет национальное богатство, рассчитанное методом дисконтирования доходов, не выросло. Семь пар чистых и семь пар нечистых Это в целом, а что происходило по отраслям? Авторы выделяют отрасли, где произошел самый крупный прирост стоимости. На первом месте оказывается связь. Прирост – 533,7% (почти в 6 раз), на втором – финансовая деятельность – прирост на 374,7%, дальше все скромнее: здравоохранение и социальное обеспечение – прирост на 58,2%, образование – на 27%, торговля и общественное питание – на 24,8%, строительство – на 20,8%. Есть и отрасли, где выработка стоимости сократилась. В сельском хозяйстве почти вдвое (минус 50,4%), в промышленности – минус 49,5%, ЖКХ – минус 46,6%, транспорт – минус 44,3%, культура и искусство – минус 37,2, управление и оборона – минус 30,8%, наука –минус 19,1%. Тенденции позволяют сделать ряд важных выводов. Во*первых, социальные отрасли: здравоохранение, образование, культура остаются в России недооцененными. С одной стороны, это следствие традиционалистского подхода, согласно которому главное – промышленность с сельским хозяйством, все остальное – или спекуляции (торговля и финансовый сектор), или вообще нечто исключительно затратное, не приносящее отдачи. Он устарел до полной замшелости. Традиционные промышленность и сельское хозяйство уже не играют прежней роли в генерировании добавленной стоимости, а в дальнейшем их роль будет еще интенсивнее угасать. Правда, одним из объяснений может быть и неразвитость самих российских промышленности и сельского хозяйства, но это дополнительное объяснение, главной тенденции оно не отменяет. Из сказанного следует, что к промышленной политике, о которой многие сегодня пекутся, появляются вопросы. Промышленность уже не флагман экономического развития, стоит усилить акцент на инновационной политике. Развитие человеческого капитала открывает новые перспективы. И это следует не из благих пожеланий, не из статей российской Конституции о том, что Россия – социальное государство, а из тенденции, которая уже развивается и которую надо поддержать. Для чего следует еще раз обратиться к выбранным приоритетам бюджетной политики. Что делать и кто виноват? Тема эффективности экономической политики непосредственно вытекает из оценки национального богатства России. Начать стоит с того, что управление и оборона, как уже было сказано, показывают снижение генерирования стоимости. Да, это специфический вид деятельности, как подчеркнул Сергей Гуриев, добавленная стоимость в ней появляется по затратному принципу. Затраты*то растут, а вот результаты... Численность работающих в органах исполнительной власти выросла за 10 лет на 21,7% — с 1 070 200 человек до 1 301 900 человек. При этом сильнее всего вырос штат работников федеральных органов — на 37,7% (с 444 400 человек в 2002 г. до 612 100 человек в 2012 г.). Меньше всего разросся штат муниципальных чиновников — всего на 6,2% (с 448 700 до 476 600 человек за тот же период). А что с критериями эффективности? Вслед за авторами исследования сошлемся на Всемирный банк, который ведет статистику шести «индексов государственного управления»: – учет государством интересов общества (voice and accountability); — политическая стабильность и отсутствие насилия/терроризма (political stability and absence of violence/terrorism) — эффективность правительства (government effectiveness); — качество регулирующих мер (regulatory quality); — соблюдение законодательства / верховенство права (rule of law); — коррупция (control of corruption). По всем указанным показателям Россия за 10 лет откатилась назад: мало того, что, как в 2002 г., так и в 2012 г. она оказалась ниже уровня развитых стран, сами показатели российского госуправления по данным Всемирного банка не улучшились, а ухудшились. Можно, конечно, высказать претензии к критериям ВБ и к его подсчетам. Но само исследование динамики национального богатства России заставляет задаться вопросом: кто виноват в том, что это богатство не растет? На обсуждении в ФБК мнения разделились. По мнению Гуриева, качество экономической политики (добавим: не только с точки зрения управления стоимостью) – это рост экономики и перспективы дальнейшего роста. Здесь у России полный провал. Ссылки на международную экономическую и политическую конъюнктуру не проходят. Потому что российская экономика задолго до санкций вступила в противофазу к развитию мировой экономики. Мировая, американская, европейская входят в фазу оживления, российская замедлялась три года подряд и в конце концов оказалась на грани «отрицательных темпов роста». Участвовавший в обсуждении зампред ВЭБа Сергей Васильев возражал. По его мнению, «никакая экономическая политика» на динамику национального богатства серьезно не влияет, это не ее калибр. Он напомнил, что на нацбогатство влияют не только традиционный капитал, но и человеческий капитал, социальный или организационный капитал – это устройство связей в обществе, а все это гораздо фундаментальнее тех задач, которые оперативно решает экономическая политика. По Васильеву, виновата неразвитость российских институтов. Он прав. Правда, дальше возникает резонный вопрос: а кто виноват в недоразвитости российских институтов? Так что если Васильев возражал Гуриеву, защищая коллег по экономическому блоку правительства в широком смысле, то получилось у него даже рискованнее, чем у Гуриева: в том, что национальное богатство России не растет, виновата политика, и не только экономическая. Добавить нечего. Последний раз редактировалось Chugunka; 12.05.2025 в 14:09. |

|

| Метки |

| экономика россии |

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

|

|