|

|

|

|

#1

|

||||

|

||||

|

http://live-imho.livejournal.com/218148.html#cutid1

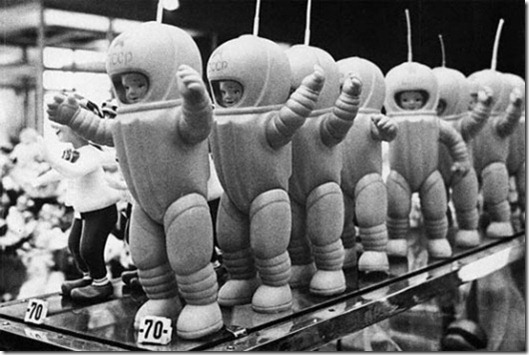

2012-04-07 19:13:00 Самые интересные снимки любительского архива , содержащего документы об исторических событиях Российского государства, зафиксированные их участниками или современниками. 1. Перевозка керосина, 1890 год  2. Павильон горного дела на XVI всероссийской выставке в Нижнем Новгороде, 1896 год  3. Подводные работы при строительстве моста через Енисей, 1896 год  4. Велокарета скорой помощи, 1900 год  5. Кулачный бой, 1900-е годы  6. Разгрузка ледокола-парома на Байкале, 1903 год  7. Декабрьское вооруженное восстание в Москве, баррикада на Каланчевской площади, 1905 год  8. Русские солдаты входят в Мукден, 1905 год  9. Летучий санитарный отряд в Мукдене, 1905 год  10. Ушедший под воду паровоз на временной ледовой переправе через Амур, 1905 год  11. Японцы поднимают «Варяг», 1905 год  12. Выступление Николая II перед депутатами государственной думы, 1906 год  13. Благотворительная чайная повозка в Санкт-Петербурге, 1909 год  14. Живая реклама торгового дома «Монополь» на Дворцовой площади, 1910 год  15. Слон из зоопарка, 1910 год  16. Пробег автомобиля на дровах, 1910-е годы  17. Царь-танк, 1914 год  18. Снос памятника Александру III, 1918 год  19. Конфискованные митры, 1921 год  20. Наводнение в Москве, 1927 год  21. Демонстрация, 1928 год  22. Воспитанники детских садов, 1929 год  23. Парк Горького, 1930 год  24. Снос храма Христа Спасителя, 1931 год  25. Демонстрация в защиту полезных птиц, 1934 год  26. Снятые с Кремля орлы, 1935 год  27. Юные автомобилисты на спортивном параде, 1935 год  28. Живая пирамида, 1936 год  29. Всесоюзный парад физкультурников на Красной площади, 1937 год  30. Выставка в Париже, 1937 год  31. Бассейн в Москве-реке, 1938 год  32. Военные учения, 1939 год  33. Замаскированный мавзолей, 1941 год  34. Снайперы ведут огонь по самолетам противника, 1943 год  35. Танк, 1943 год  36. Женщина показывает кукиш немецким военнопленным, 1944 год  37. Качели на дуле брошенного орудия, 1944 год  38. Собаки везут раненого, 1944 год  39. Игра на пианино, 1945 год  40. Советский солдат в Берлине, 1945 год  41. Выбор места под памятник Маяковскому, 1956 год  42. Всемирный фестиваль молодежи, 1957 год  43. Фидель Кастро и Никита Хрущев на охоте, 1964 год  44. Автомобиль Юрия Гагарина, 1965 год  45. Роботы переходят дорогу, 1967 год  46. Пражская весна, 1968 год  47. Ярославские пионеры, 1971 год  48. Конкурс парикмахеров, 1975 год  49. Чернобыль, 1986 год

|

|

#2

|

||||

|

||||

|

http://nnm.ru/blogs/NoNaMe-Y/o-kache...ve-v-sssr/#cut

21.05.2012  Статья о полном управленческой и хозяйственной беспомощности Путина, начавшего на заседании в Думе доказывать депутатам, что СССР не производил товаров народного потребления http://ymuhin.ru/node/752/poka-vo-gl...-bylo-putinykh, вызвала дискуссию о качестве товаров в СССР. Хотел в ответ на эту дискуссию коротко написать, но не получилось, извините. Однако прежде, чем заняться вопросом качества, для сравнения с этой болтовней Путина, порекомендую прочесть или хотя бы просмотреть, о чем говорит с депутатами настоящий президент http://president.gov.by/press129518.html#doc. Итак, о качестве товаров вообще, и об их качестве в СССР. О качестве вообще Одни комментаторы говорят, что качество товаров в СССР было прекрасное и приводят примеры, другие говорят о том, что качество советских товаров и в подметки не годилось качеству продукции Запада, и тоже приводят примеры. И те, и другие в чем-то правы, но, вообще-то, обе стороны пишут не о том, о чем стоит писать. Но для начала надо определиться с тем, что мы понимаем под качеством изделия. Чтобы объяснить то, что я буду объяснять, дам свое определение качества – это то, что нужно истинному потребителю твоего труда (не торговым посредникам). Соответственно, надо обсудить, что потребителю нужно, и, кстати, обсудить, а нужно ли потребителю то, что ему хочется? Начнем с того, что потребителю всегда нужен тот параметр качества, из-за которого он изделие и приобретает. Однако, в этом изделии можно поднять уровень и массы других параметров, улучшающих потребительные свойства. В принципе, редко бывают случаи, когда эти параметры невозможно поднять по конструкторским или технологическим причинам, но (если не стукнет в голову гениальная идея) практически всегда подъем любого параметра - это затраты человеческого труда. А вот надо ли затрачивать этот труд на подъем уровня всех параметров, – это вопрос, на который не обращают внимания. Мне всегда нравилась та тщательность, с которой работают немцы, но порою от их усердия приходится только головой покачать. Давайте я начну с исторических примеров – уровня качества немецкого оружия и качества оружия союзников.  Возьмем артиллерийские снаряды. Артиллерийский снаряд обязан иметь главное качество – нанести как можно больше потерь противнику. Второстепенное качество – не лишне, если этот снаряд будет долгое время лежать на складе без потерь своих свойств, ведь к войне готовятся задолго до ее начала. Кроме этого, могут быть и еще дополнительные качества, к примеру, взрыватель снаряда, который позволяет подорвать снаряд не только при касании его земли, но и при стрельбе рикошетом, когда при отскакивании от земли снаряд через доли секунд взрывается в воздухе. Вот в этом смысле немецкие снаряды имели исключительно высокое качество – и лежать на складах могли долго, и имели сложные взрыватели, позволявшие стрелять на рикошетах. Немцы не жалели ни затрат труда при изготовлении снарядов, ни антикоррозионных сплавов на это производство.  А у наших саперов такая статистика. Извлекая на территории СССР с полей прошедших боев неразорвавшиеся артиллерийские снаряды, они на один неразорвавшийся советский снаряд находили и находят три неразорвавшихся в бою немецких, хотя наша артиллерия выпустила по немцам больше снарядов, чем их артиллерия по нашим войскам. Высококачественные немецкие снаряды имели взрыватели из стойких к коррозии, но малопрочных сплавов, и эти взрыватели при соприкосновении с землей время от времени отламывались, не успевая подорвать сам снаряд. А сам взрыватель порою отказывал из-за своего усложнения, поскольку, чем сложнее изделие, тем чаще оно будет выходить из строя. А теперь вспомним, что в ту войну хранить снаряды не приходилось – их и так не хватало, а стрелять на рикошетах было не по кому – советская пехота не ходила в бой колоннами, и имела достаточно оружия, чтобы уничтожить пушку, которую немцы выкатывали на прямую наводку для стрельбы рикошетами. Этот пример со снарядами показывает, что количество параметров качества легко может превратиться в противоположность качества. А ведь было еще и уменьшение производства снарядов из-за их сложности.  Аналогичный пример. В мемуарах немецкого морского диверсанта времен второй мировой войны есть такой эпизод. Первыми начали совершать морские диверсии англичане и итальянцы. Один из видов диверсий состоял в следующем. Из торпеды вынимался боевой заряд, и в этом месте оборудовалась кабина для диверсанта. К первой торпеде снизу прикреплялась вторая, боевая. Обе торпеды скрытно опускались в море, и диверсант, управляя первой торпедой, транспортировал вторую ближе к вражескому кораблю, а затем производил пуск боевой торпеды. Немцы, узнав идею, стали ее копировать. Однажды им повезло: англичанин, выполняя боевую задачу, задохнулся в кабине, обе торпеды были невредимыми выброшены на немецкий берег, и немцы получили возможность осмотреть их.  Сначала немцев поразили тупость и леность английских рабочих: торпеды были изготовлены грубо, чуть ли не кое-как, даже сварочные швы не были зачищены. А на немецких торпедах все детали и поверхности сияли шлифовкой и полировкой. Но потом, отсмеявшись, и до немецких диверсантов дошло, что в условиях войны, когда дорог каждый рабочий час, заниматься шлифовкой и полировкой того, что заведомо должно разлететься на куски при взрыве, - пустое дело.   Еще пример. Если рассматривать каждый танк в отдельности, то немцы имели прекрасные, высококачественные танки (имеется в виду их тактические параметры), с толстой броней, мощнейшими дальнобойными пушками, часть танков даже со стабилизацией оружия и приборами ночного видения. А наш основной танк Т-34 был без всяких наворотов – всего лишь оптимальная для массового боя броня, мощный двигатель и пушка, способная на дистанциях реального боя уничтожить на поле боя любую цель, за исключением небольшого количества особо бронированных машин (потом и с особо бронированными вопрос решили). Немцы построили своих высококачественных основных танков: Т-4 – 8 686 единиц и Т-5 («Пантера») – 5 976. И еще тяжелых Т-6 («Тигр» и «Королевский тигр») – 1 834 единицы, хотя на немцев работала промышленность всей Европы, участвуя в производстве этих очень качественных машин. А СССР и без Европы построил Т-34 – 84 070 единиц, да еще тяжелых: КВ – 3 104, да ИС – 3 475. Ну, и еще и легкие танки, которые считать не будем. Наши танки были простые (без дополнительных параметров качества), их массовое производство легко было развернуть.  А поскольку войны выигрывают не танки, и не иная техника, а армии, то при равных численностью армиях, советская пехота и артиллерия имела задачу уничтожить, скажем, 100 немецких танков, а немецкая 700 советских. В результате, танки-то у немцев (и всей союзной немцам Европы) были качественные, да только на победе это не отразилось.  Подобные бездумное увлечением качеством я видел и в современной Германии. Например, молниеотвод на здании в Германии выполнен так, что от одного его вида получаешь удовольствие. Но... проводники, спускающийся с крыши и поднимающийся из земли, соединены муфтой с болтовым зажимом. В этом месте проводники поржавели, следовательно, электрическое сопротивление соединения выросло, снизив основное качество молниеотвода – то, зачем его и поставили. А наши строители бросят провода, как попало, криво-косо, но соединят их сваркой, и если не обращать внимания на неприглядный вид сооружения, можно считать, что свои функции молниеотвод будет выполнять исправно, не говоря уже о том, что он раза в три дешевле.  Как-то надо было в ФРГ проехать на автомобиле километров 400 по великолепной трассе. Ехали часов 10. Из этого времени минут по 15 ехали со скоростью 180 километров в час, а по полчаса стояли в пробках потому, что немцы ремонтировали участки трассы. Очень тщательно ремонтировали, соответственно, очень долго. А возьмите качество продуктов. Я недавно вспоминал, как приехавшие к нам впервые люксембуржцы, попробовав, накинулись на наши неказистые помидоры, и еще добавки попросили, пояснив, что уже много лет не ели настоящих помидоров. И рассказали грустную европейскую шутку о том, что голландцы скоро получат Нобелевскую премию за то, что, наконец, вывели такой сорт помидор, в котором уже нет ни вкуса, ни запаха. А ведь какие голландские помидоры красивые!  В современном продовольствии уже столько консервантов, что о вкусе говорить даже не приходится, поскольку сразу нужно говорить об их ядовитости, но эти продукты чуть ли не годами сохраняют такой параметр качества, как «красивый» вид. Но едите-то вы не вид, а продукт. Не мудрено, что на рынках появилась реклама «Колбаса – вкус 60-х!», или я слышал, как продавщица объясняла высокую цену такими основаниями: «Это же настоящая армейская тушенка Брежневских времен!»  Кстати, поскольку в России еще осталось достаточное количество гурманов, привыкших к вкусной советской пище, а не свиней, покорно жующих то, что внушает им жевать реклама, то интересны приемы, которые сейчас используют на московских базарах продавцы. Как-то я заглянул за базарные ларьки и увидел такую картину: женщины рвали сетки на красивых пластиковых коробочках с импортными персиками и высыпали персики в грязные ящики из неструганной дощечки – «лэйбл» советских колхозов. После этой нехитрой операции персики выдавались за крымские или узбекские. То же происходило и с помидорами, но только их еще и смешивали по крупности – ведь в советских колхозах овощи никогда не калибровались по размерам. Потом эти помидоры выдавались за ростовские или краснодарские. А реальные крымские помидоры в сезон стоят порою в четыре раза дороже голландских. И хотя не об этом разговор, но последние, если соотнести к их цене нынешнюю среднюю зарплату, стоят в несколько раз дороже тех советских, колхозных помидоров.  А порою бывает, что даже привычный нам и, казалось бы, безусловный параметр качества, скажем, прочность изделия, может поменять свой знак для определенного потребителя. Помню, купил через советскую внешнеторговую организацию (по-моему, «Совавтоэкспорт») сотню «Жигулей» для работников завода, и специалисты этой организации меня предупредили, чтобы я ни в коем случае не брал на заводе «Жигули», идущие на экспорт, так, как они очень плохого качества. Я ничего не понял – как на экспорт могут поставляться изделия низкого качества?? Оказалось, что машины поставляются не прямо западным покупателям, а на сервисные станции за границей, где по заказам покупателей производятся индивидуальные доработки – меняют по их требованиям обтяжку салона, сидений, панель управления, дополняют чем-то полезным двигатели, короче, автомобили перебирают и налаживают. В результате, на этих сервисных станциях прочно собранные автомобили и тяжелее разобрать, и труднее это сделать без повреждений, и смысла в этой прочности никакой нет. Поэтому Тольятти и гнал на экспорт то, что для СССР заводской ОТК не пропустил бы. Какой вывод из этих, так сказать, поучительных историй? То, что обыватель считает качеством, далеко не всегда таковым является, в связи с этим никакой параметр изделия нельзя рассматривать сам по себе, без уяснения задачи, которая с помощью этого изделия решается заказчиком. Сплошь и рядом может быть, что для заказчика изделий истинным показателем качества является количество изделий, а не уровень всех параметров в этом изделии. Выше я привел пример с танками, из которого следует, что Сталин заказывал для армии оружие гораздо разумнее, чем это делал Гитлер. Но такими же соображениями руководствовался и главный заказчик товаров в СССР – Правительство. На Западе заказчиком всех товаров была алчность (желание производителя получить максимум прибыли), и она толкала придать товару как можно более привлекательный вид по максимальному, часто надуманному, числу параметров качества. Заказчика товаров на Западе совершенно не интересовало, сколько человек он обеспечит товаром, главное – прибыль! А в СССР заказчиком было Правительство и оно имело задачу обеспечить данным видом товара всех граждан, и как можно быстрее, а эту задачу можно было решить только отказом от требований ко второстепенным параметрам качества и реализации товаров по ценам, доступным каждому бережливому человеку. Мало этого, как-то забывается, что тогда весь мир считал, что любой товар покупается надолго, следовательно, он будет выходить из строя, и ему будет требоваться ремонт. И весь мир, в том числе и СССР, под свои товары создавал и промышленность по их ремонту. По моим наблюдениям, стремление создать одноразовый, неремонтируемый товар, началось с конца 80-х, и в СССР таких задач промышленности просто никто не ставил. Этот, сравнительно новый, принцип производства товаров нельзя оценить однозначно. Вот личный пример. Мне и в голову не могло прийти, что такое изделие, как радиатор отопления, без размораживания может выйти из строя. И просто повезло, что я в дверях услышал на кухне непонятное шипение и успел вернуться и принять меры, при которых кухня пострадала не очень сильно, а соседей не залило. Импортный алюминиевый радиатор дал течь через 10 лет после своей покупки и практически точно после своего гарантийного срока. Кому нужна такая одноразовость? Но, с другой стороны, техника и технология развиваются с ускорением, изделия очень быстро устаревают морально. Помню, каких-то 12-13 лет назад я начальный архив «Дуэли» собирал на дискетах, а сейчас уже не найдешь компьютера, на которых эти дискеты можно прочесть. Похоже, и такому еще недавнему писку, как лазерные диски, уже наступил конец. Этот прорыв в развитии техники делает бессмысленным длительную работу ее образцов. Тут полагаю, нужен индивидуальный подход – что-то делать на века, но поддающимся ремонту, а что-то неломающимся короткий срок. Но в любом случае, за придание вещи способности самой выходить из строя, нужно наказывать. Итак, СССР имел иные, чем на Западе, задачи промышленности, соответственно, иные требования к качеству своих товаров. Теперь задумаемся об индивидуальных параметрах качества товаров в СССР, и о том, почему они нас не устраивали. |

|

#3

|

||||

|

||||

|

http://forum-msk.org/material/economic/9092644.html

22.05.2012 О качестве товаров в СССР Для меня СССР это самое лучшее государство всех времен и народов, но я не хочу в него возвращаться и, тем более, вести в него кого-то. Нужно идти в более совершенное общество, а не возвращаться в то, которое наплодило мерзавцев, уничтоживших нашу прекрасную Родину. И в части качества товаров, в СССР все было далеко не так просто, как раз по причине этого человеческого мусора, а, вернее, по причине бюрократической системы управления, расплодившей этот мусор. И это не ругательство, а обида за тех бюрократов, кто, родившись человеком, мог бы творить, а прожил жизнь тупую и бессмысленную. Что в СССР, даже при его принципе обеспечить всех граждан, мешало создавать товары более качественные по второстепенным параметрам? Во-первых. Во-первых, это требование выдавать плановое количество продукции к концу каждого месяца. Это требование имело смысл только для поставок продовольствия, но распространено было вообще на все товары. Понимаете, когда руководители предприятия, которым, на самом деле, очень хочется выпускать очень качественный товар (а кому не хочется?), поставлены в условия, когда за 100% выполнения плана все работники завода получают 140% зарплаты (как у нас на заводе), а за 99,9% - только 99,9% зарплаты, то это вынуждает их закрывать глаза и на то, какое качество имеет продукция, которой добирается выполнение плана до этих 100%. Люди в годах помнят, что при покупке в СССР сложной техники всегда смотрели в её паспорт – в каких числах месяца продукция изготовлена. Если в последней декаде, то лучше попросить продавца показать другой телевизор или холодильник. Эта система била по качеству дуплетом. Постановка и даже пробное изготовление нового изделия (а оно и более качественное) требует времени, и если ты новым изделием занялся, то рискуешь не выполнить план и лишить премии всех работников. Поэтому проверку любой идеи приходилось согласовывать с начальством именно по линии уменьшения производства плановых товаров в первую очередь, а убедить начальство разрешить не выполнить план – это была задача не из простых. Но зато такая система «отчета к концу месяца», позволяла в Москве и на местах вести контроль работы предприятий СССР (хорошо они работают или нет) даже баранам – сравнивай два числа и чувствуй себя большим начальником. Ведь разобраться в том, как действительно работает предприятие, достойно оно поощрения или наказания, может только специалист, а сравнить два числа может и обезьяна. Вот эти обезьяны, закончив ВУЗы, и поперли, правда, не обязательно сразу в начальники, но уж точно - в аппараты управления промышленностью СССР. Во-вторых. Во-вторых, качество продукции в СССР убивало обилие в СССР «ученых» (каждый четвертый ученый мира «работал» в СССР). С наукой большевики капитально ошиблись, скопировав ее царскую организацию. В результате на места исследователей и искателей новых знаний полезла тупая серость, во-первых, за легкими деньгами, во-вторых, чтобы не работать рабочими. А что эта серость, быстро обрастающая учеными званиями, могла? Только копировать известное. В результате покупалась за границей, к примеру, электродрель фирмы «Бош», разбиралась, копировались детали, и дрель запускалась в производство как новое выдающее конструкторское достижение. Мало того, что это был уже вчерашний день, так ведь и скопировать не могли точно, ввиду особенностей технологии у «Боша». Посему качественных параметров даже старой модели достигнуть не могли. Такой пример. Купил в начале 80-х суперсовременную детскую коляску. Весила тяжелее велосипеда (жена бросала в подъезде, я вечером поднимал), но на велосипеде я возил по три мешка картошки и ехал сам, а тут и года не прошло, как несущая конструкция коляски, состоявшая из перекрещивающихся и соединенных осью хромированных трубок, обломилась под ребенком. Видимо у западного аналога ось была тоньше за счет изготовления ее из высокопрочной стали, а наши «профессионалы-конструкторы» заложили сталь марки 3 (самую простую), увеличив диаметр оси. Да, плюс, работяга просверлил отверстие в трубках под эту ось не по диаметру трубок, в сумме этого хватило, чтобы остатки стали в трубках не выдержали, и трубки в этом месте сломались. Или такой пример. Помню, у нас на заводе были проблемы, и было принято решение построить дополнительный цех. Проектировал цеха завода специализированный институт, мы, заводские работники, раньше к проекту наших цехов отношения не имели, а тут появилась возможность самим задуматься над тем, где и на чем мы работаем. Благодаря огромному опыту практической работы, у заводских специалистов родилась чрезвычайно удачная схема расположения оборудования нового цеха, которая обеспечила бы исключительную надежность работы цеха и легкость ремонтов цехового оборудования. Но когда мы показали эту идею главному инженеру проекта (ГИПу), то у того, вместо восторга, сделался тупо-отрешенный вид и ГИП ответил яростным, каким-то отчаянным отказом по совершенно идиотскому основанию. Он просто не хотел нас слушать. Когда мы потом задумались над его реакцией, то начали вспоминать, как устроены все родственные нам заводы, и быстро пришли к выводу, что это, по сути, один проект, но только масштабы разные. То есть, много десятков лет подряд эти славные конструктора перечерчивали и перечерчивали одни и те же чертежи для каждого нового завода, меняя только размеры. Почему так? Потому, что для серости страшно все новое из-за того, что серость не способна понять, хорошо это новое или плохо. Единственный способ для серости существовать (как в начальственных креслах, так и в науке), это повторять и копировать то, что считается правильным. И вот попробуйте продавить через такую серость, что-либо новое. Да пусть это новое будет хоть в миллион раз эффективнее старого, но серость его не воспримет. А ведь для того, чтобы произвести в СССР что-то новое, нужно было согласовать это новое у этих «ученых» в бесчисленных отраслевых институтах. К тому времени уже и управленческий аппарат был забит этой серостью, и каждый член этого аппарата не хотел отвечать ни за что, поэтому впутывал в любое дело огромное количество согласовывающих инстанций, которые тоже ни за что не хотели отвечать. Мы, работники промышленности СССР, были, конечно, люди разные, но даже самому тупому и ленивому не хотелось, чтобы производимую им продукцию покупатели ругали из-за низкого качества. Ну, какая от этого радость? Но как было улучшить качество, если даже для изменения формы рукоятки настройки бытового радиоприемника на заводе в Риге, в Москве нужно было получить подписи двадцати чиновников и «ученых», каждый из которых мог запретить эту ручку менять? Причем, обращаю ваше внимание, что все эти чиновники и «ученые» сидели в своих креслах для того, чтобы улучшить качество продукции в СССР, т.е. для того, чтобы у приемников, производимых в СССР, рукоятки настройки были лучшими в мире. Но ведь и это не все. Логика занятия серостью кормушек у государственного бюджета такова, что серость обязана давить таланты, поскольку на их светлом фоне, серость из «корифеев советской науки» превращается в то, чем она и является, - в серость. В увешанную научными регалиями серость, не способную ни на что, кроме копирования и отвлеченных умствований, не имеющих никакого отношения к практике, на которой любые идеи проверяются. Ярким проявлением такой борьбы на удушение талантов, является травля, так сказать, «генетиками» Лысенко или еще довоенная мафия серости в физике и химии. К примеру, еще Сталин, попробовав разобраться в этом вопросе, удивлялся тому, что по количеству имевшихся в СССР уже до войны ученых-химиков, мы еще тогда должны были иметь у себя новшества, как у немецкого химического концерн «И. Г. Фарбениндустри» в кубе. А реально все эти советские ученые по выходу новшеств не превзошли этот концерн и к началу 50-х. В-третьих. Бичом качества продукции в СССР был контроль за качеством продукции. Я имею в виду государственный контроль, а не отделы технического контроля на предприятиях. Вообще, в СССР была идиотский обычай избавляться от не способных работать, – их назначали (в зависимости от ранга) либо послами за границу (что возмущало даже белогвардейцев), либо контролерами над теми, кто умеет работать. Такой вот пример. Мы поставляли потребителю металл в кусках. Очень мелкие кусочки металла при длительном хранении на воздухе могут изменить свои свойства, и ГОСТом был предусмотрен дополнительный параметр качества - упаковка мелкого металла в стальные бочки. Этот способ дорог, бочки трудно паковать и грузить и не менее трудно разгружать и распаковывать, причем этот способ упаковки имеет смысл только в случае, если металл будет годами лежать без использования. Наш потребитель предложил нам поставлять металл в вагонах навалом, так как он немедленно направлял его в плавку. Просьба потребителя, сами понимаете, - закон для поставщика. Мы начали поставлять металл навалом, при этом и мы, и покупатель экономили существенные деньги государству. Но лаборатория государственного надзора за качеством продукции в СССР, не отвечающая ни за работу предприятий, ни за доходы государства, остановила эту торговлю и изъяла у нас всю выручку за металл на том основании, что мы нарушили ГОСТ - не упаковали металл в бочки. В итоге, СССР имел все для получения продукции любого высокого качества по любым, нужным потребителю параметрам – смышленый и достаточно хорошо мотивированный технический и научный персонал (умные люди и в науку попадали, особенно в ВПК, где копированием не много достигнешь), универсальную по своим возможностям экономику, развитую систему технической информации. Но обсевшая все структуры государственной власти серая бюрократия не давала этого сделать – не давала произвести то, что требовалось потребителю. Однако были и положительные моменты, связанные с плановостью экономики. Повторю, качество это то, что нужно потребителю этого товара, а потребитель очень разный – у каждого свой вкус и свои манеры. Так вот, для того, чтобы добиться максимального качества, нужно убрать всех посредников между производителем и потребителем, которые могут на качество повлиять. Во всем мире таким посредником является оптовик, у которого свои потребности и который резко снижает качество товара. А если этих перекупщиков много, то качество падает катастрофически, поскольку оптовики требуют, чтобы товар имел такой вид, при котором его можно было бы всучить любому покупателю, кроме этого, любой товар должен быть способен очень долго находиться в пути и лежать на складе или витрине. Кроме того, на Западе приходиться кормить и производителя упаковки, которую опять-таки заказывает не потребитель, а оптовик для удобства сбыта товара любому случайному покупателю. В результате, в стоимости сигарет уже 70% занимает стоимость их упаковки, примерно столько же стоит упаковка конфетных наборов – то, что потребитель в лучшем случае просто выбрасывает, если не тратит деньги специально, чтобы от этого мусора избавиться. В СССР было не так. В Союзе на упаковке экономили, а оптовиков практически не было, поскольку Госплан и Госснаб играли роль распределителей товаров, а договора на поставку продукции заключались с непосредственными потребителями (если речь шла о промышленных товарах) или прямо с торгующими организациями. Поэтому производитель и потребитель могли договориться о тех параметрах качества, которые их устраивают, и очень часто договаривались. Чтобы вы поняли разницу, напомню нашу торговлю металлом в бочках и как легко мы договорились с потребителем в СССР по поводу изменения качества, а в противовес приведу такой случай. Представители шведской фирмы, оптово торгующей ферросплавами, энергично пытались занять место на рынке и просили меня продать им партию ферросилиция. Однако, у меня не было металла с содержанием алюминия до 1,6% - такого, какой мы обычно продавали на Запад, но был ферросилиций с содержанием алюминия от 1,6 до 2,2%. Я предложил им взять его, но оптовик отказывался, боясь, что потребители у него такой «плохой» металл не купят. Я ему объясняю, что алюминий является бракующим элементом при производстве только редких сортов стали, а при производстве остальных марок, сталь раскисляется ферросилицием вместе с алюминием. Оптовик – торгаш, в технологии ни бэ, ни мэ, посему мне не верил и боялся. Тогда я слетал с ним в Швецию, поехали на сталеплавильный завод, зашли к снабженцу – покупателю этого оптовика, тот тоже торгаш, тоже не решается брать. Я прошу его соединить меня с главным инженером этого завода, чтобы я смог переговорить с ним на одном языке. Снабженец позвонил своему главному, который спросил, в чем вопрос, а когда понял, тут же разрешил покупать наш ферросилиций даже без встречи со мной. То есть, даже добросовестные и работящие оптовики, из-за своей некомпетентности и специфических интересов, являются серьезнейшей помехой в предоставлении покупателю по-настоящему качественной продукции. В СССР их не было, и это было благо. Благом была и пропаганда работы в промышленности, ведущаяся не столько прославлением передовиков, сколько пропагандой технических знаний и вызовом интереса к технике с самого детства. Зачем это людям? Есть еще пара моментов, которые следует обсудить в связи с вопросом качества продукции. Продукция, товары – это то, что нужно людям, а люди это существа, которые обязаны уметь думать. По жизни, люди и отличаются этим свойством, и еще следствием этого свойства – способностью творить. Каждый человек способен развить свой ум и научиться творить, но это работа, а полученный от животного инстинкт требует от человека лениться – сохранять энергию. И если человек не способен был преодолеть свою лень, остался не умен, и творить не способен, то что ему делать? Ведь и такому не хочется быть «младшим в стае», ведь и ему хочется чем-то блеснуть перед противоположным полом. Ну, хоть алым петушиным гребнем выстриженных волос на голове. Вы можете предложить версию того, что еще заставляет человека отличаться от других людей внешне, кроме отсутствия ума у такого человека? И, к сожалению, такие люди превращаются в алчущих, ненасытных тварей. С той лишь разницей, что настоящая тварь алчет только насыщения, а человеческой твари насыщения мало, она ненасытна в своей кичливости. И вот поэтому глупцу легко «впарить» что угодно под видом товара. Такой человек легко купит то, что ему для жизни совершенно не нужно, но что дает ему возможность кичиться перед подобными себе. Когда-то белые люди торговали черными рабами, причем, сами белые этих рабов не отлавливали, - негров для рабства отлавливали другие негры, которым белые люди платили крайне необходимым товаром – блестящими стеклянными бусами. Философский риторический вопрос – насколько граждане СССР отличались по своему уму от тех негров, продав свою Родину и будущее своих детей за аналог этих стеклянных бус? Когда посмотришь на то, что является вожделенным для сегодняшнего потребителя, то уже и бусы кажутся верхом интеллектуального товара. Скажем, на легковом автомобиле уже столько параметров «качества», которые полностью превратили его из средства передвижения в средство для кичливости. Мой приятель, наблюдающий «новых русских» вблизи, как-то заметил, что что бы на автомашину не «навернул» производитель – хоть золотую пепельницу, а такую машину все равно купят именно из-за этой пепельницы. А возьмите часы. Хоть за сотню тысяч долларов, собранные на суперсовременном заводе, хоть сделанные на коленке китайскими умельцами в помещении, из которого на это время выгнали поросят, - любые современные часы имеют практически одинаковую точность хода, и с точки зрения того, зачем часы нужны, они абсолютно одинаковы. Вот скажем, такой параметр качества наручных часов – способность работать на глубине в 200 метров. Я еще могу понять любителя плавать, который боится, что на берегу у него эти часы украдут, и поэтому лезет в воду в часах, но я очень сомневаюсь, что на глубине в 200 метров даже у этого любителя только и останется забот, что уточнить, который час. Но ведь платят за это «качество» деньги! Есть поговорка: «На хрена попу гармонь?». Действительно, попов с гармонью не видно, а вот с часами за десятки тысяч долларов (красивыми, как бусы), и попы встречаются. Но значит ли это, что и умному человеку нужны все эти «навороты»? Надо ли эту, не оправданную здравым смыслом, глупость считать качеством товаров для человека? Надо ли ставить обществу и государству в задачу удовлетворение кичливости отечественных папуасов? И еще. Производство товаров на всех стадиях и операциях требует ума. И я обратил внимание, что критики отечественных товаров (даже сегодня) это люди, у которых не хватает ума не то, что самим произвести качественный товар, а вообще, произвести хоть что-то, за что потребитель товара согласиться заплатить. *** Что в итоге? Я писал, что не согласен возвращаться в СССР из-за того, что реальную власть в нем имела бюрократическая серость всех мастей. Эта бюрократическая серость в 1991 году захватила и номинальную власть. Эта серость определяла и качество товаров. Следовательно, если мы избавимся от власти бюрократии, то решим и вопрос качества. Как это сделать? Принятием закона АВН. Люди малокомпетентные в вопросах управления людьми, видят в нем всего лишь способ мести избирателей власти. Это только видимая часть айсберга, причем, далеко не самая выдающаяся. На самом деле это антибюрократический закон, который заставит власть избавить народ от бюрократического ига. |

|

#4

|

||||

|

||||

|

http://ttolk.ru/?p=10904

08.05.2012  Немецкие фотографии оккупированных сельских территорий СССР показывают «настоящую Африку»: оборванные крестьяне и их хижины, люди выискивают друг у друга вшей. Но наличие именно этих людей позволило Сталину одержать Победу. Не будем лишний раз повторять, какой ценой была достигнута победа СССР над Германией – число погибших от 27 до 34 млн. человек говорит само за себя. Важно лишь напомнить, что до 80% потерь пришлось на советское крестьянство. Колхозники были лишены «брони» (в крупных городах на «брони» сидело около 40% мужчин призывного возраста). А попав в армию, их уделом становилась только передовая (тогда как солдаты из городов могли рассчитывать на попадание в тыловые, инженерные части). Фактически сталинская верхушка гнала крестьянство на убой, как скот. Народ-объект, а не субъект, одушевлённые предметы. Вековая пассивность восточнославянского крестьянства. То, что немцы плохо подготовились к войне с СССР, говорит тот факт, что они совсем не учли этнографические особенности восточного славянства. Среди которых (особенностей) главная – верно служить своему Хозяину. Вовсе не Родине, как приучали нас пропагандисты, а именно Начальнику, Барину, Хозяину. Родина – это что-то непонятное для безграмотного человека (к 1941 г. до 60% крестьян так и оставались неграмотными), тем более что большинство из них редко когда выходили за пределы своего района (максимум – области). Раз начальник приказал – значит, надо бежать с винтовкой на немецкие пулемёты. А если бы немецкий начальник приказал – бежали бы с винтовкой на советские пулемёты. Но немцы так и не решились дать оружие этим людям. О верности Хозяину (на этот раз всё же немецкому) говорит характерный факт – крестьяне на оккупированных территориях провалили планы советского НКВД на организацию мощного партизанского движения. После прочтения книги американского профессора Джона Армстронга «Советские партизаны» можно выделить тезисно несколько фактов:  1)По немецким архивным документам от рук партизан на всех оккупированных территориях СССР погибло всего около 35 тысяч «немцев» (далее будет пояснено – почему в кавычках). Советская послевоенная пропаганда на целые порядки увеличивала это число. Так, утверждалось, что якобы только в Орловской области партизаны уничтожили 147.835 немцев. 2)Численность немецких войск охраны на оккупированных территориях в 1943 году составляла около 200 тысяч человек. Около 40% от их числа составляли собственно немцы, причём в основном солдаты от 35 лет и старше или физически непригодные для фронта. Остальные оккупационные войска – в основном венгры и румыны (а также хорваты, итальянцы и т.д.). В качестве карателей – ведших основные действия по ликвидации партизан – немцы старались использовать части из бывших советских граждан. Например, особенную жестокость в уничтожении партизан проявило себя подразделение «Граукопф», в основном состоящее из русских. Количество полицаев из б. советских граждан, также участвовавших в борьбе с партизанами, – 330 тысяч человек. Немцы выделяли свои вспомогательные войска, как правило, для охраны коммуникаций. В среднем, 1 дивизия охраняла 250-400 км железных дорог в Белоруссии. 3)Формирование партизанских отрядов осуществляли работники НКВД (согласно приказу Берии от 26 июня 1941 года), отряды создавались на основе районных и межрайонных отделений НКВД. 4)Одна из задач партизанских отрядов была мобилизация мужчин с оккупированных территорий в Красную Армию. Так, только 1-я Белорусская партизанская бригада через так называемый Витебский коридор к августу 1942 года отправила за линию форонта около 25.000 призывников, в основном крестьян. 5)Партизанские отряды действовали только на лесных территориях. Основная их концентрация – восточная Белоруссия и Брянская область. Попытки создания партизанских и подпольных городских отрядов на лесостепных территориях обернулись провалом (в степях такие отряды полностью отсутствовали). Например, в Полтавской области малочисленные отряды были уничтожены уже к февралю 1942 года. 7)Крестьян в партизанских отрядах немцы по документам проводили как «насильно призванные» либо «похищенные». От 40 до 80% крестьян впоследствии дезертировали из партизанских отрядов. Их бегство обычно происходило при перемещении партизанского отряда в другую местность (дезертирство из оседлого отряда грозило поимкой крестьянина в его деревне и расстрелом НКВДшниками). 8)Основные потери партизанские отряды несли из-за болезней. Так, захваченные немцами документы т.н. «полка Гришина» показывают, что от болезней отряд за весь 1942 год потерял 261 человека, или 38% состава. За тот же период в боях погибло 52 человека. 9)Основную часть времени партизанские отряды проводили в бездействии. Главная их задача была – напоминать местным жителям, что советская власть никуда не делась. Вот, например, времяпровождение начальства одного из белорусских отрядов летом 1942 года в течение 2-х недель, согласно захваченным немцами документам: 18 июня – выпуск стенной газеты, совещание редколлегии. 19 июня – подготовка в роте к дискуссии на тему «Что такое ненависть к врагу?». 20 июня – обсуждение в роте вопросов, касающихся здравого смысла и безопасности. 21 июня – подготовка к лекции, посвящённой годовщине начала войны. 22 июня – проведение в роте собрания, посвящённого годовщине начала войны. 23 июня – политическая информация личного состава. 24 июня – выпуск стенгазеты (совещание редколлегии). 25 июня – разъяснить личному составу, как гитлеровцы бомбят мирное население. 26 июня – совещание с членами редколлегии. 27 июня – беседа с членами и кандидатами в члены (6 человек) коммунистической партии. 28 июня – подготовка к комсомольскому собранию. 29 июня – собрание комсомольцев. 30 июня – выпуск стенной газеты «Красный партизан». 10)В случае активизации партизан немцы иногда для их уничтожения снимали войска с фронта. Тогда эффективность борьбы с ними возникала в разы. Вот, например, статистические данные по борьбе с партизанами в Витебской области частей группы «Центр» (операция «Майская гроза»). Май 1943 года: убито 1227, взято в плен 372, дезертировали 227. Для сравнения после ухода регулярных частей вермахта эффективность борьбы вспомогательных отрядов: сентябрь 1943 года – убито 166, взято в плен 144, дезертировали 44. В июне из дезертиров в этом районе немцами был сформирован полицейский отряд (в основном из крестьян) численностью 150 человек. 11)20 июля 1941 года НКВД издало приказ, разрешавший партизанам носить немецкую форму и в этой форме проводить карательные операции против населения районов, особенно активно участвующих в коллаборационистской деятельности. «Это рождает недоверие к немцам среди населения и деморализует его». Фотографии из личных альбомов немецких солдат (особо подчеркнём – не пропаганда, а обычная «бытовуха») дают представление, как выглядели деревни и крестьянство Украины, Белоруссии и России в начале 1940-х. Наверное, в Европе так существовали сельские жители в Средние века:                          (Крестьяне встречают немцев с российским флагом-триколором) |

|

#5

|

||||

|

||||

|

http://mgsupgs.livejournal.com/660228.html

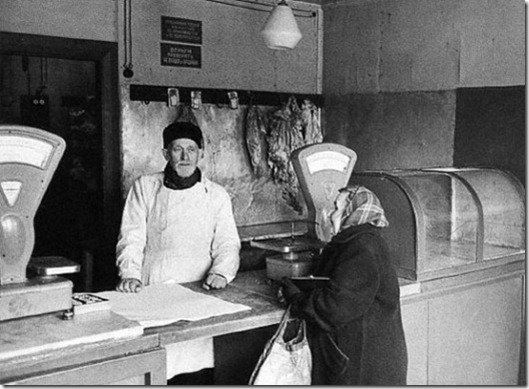

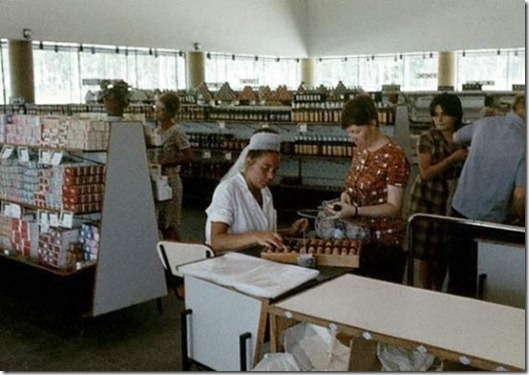

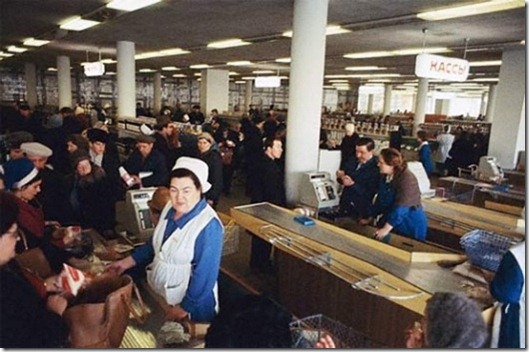

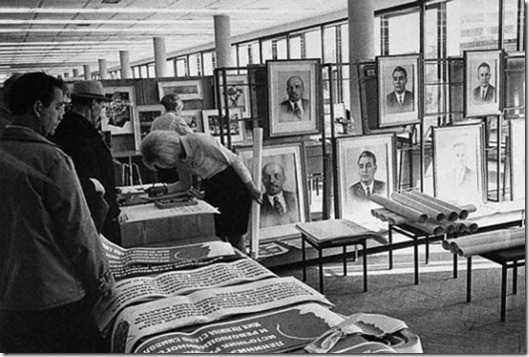

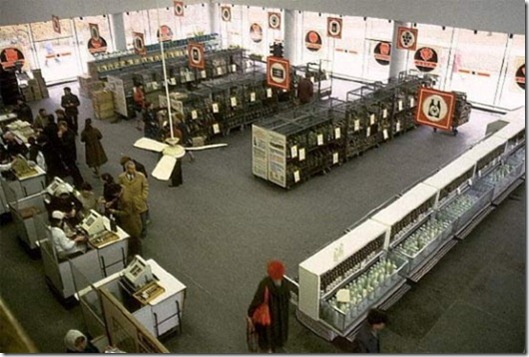

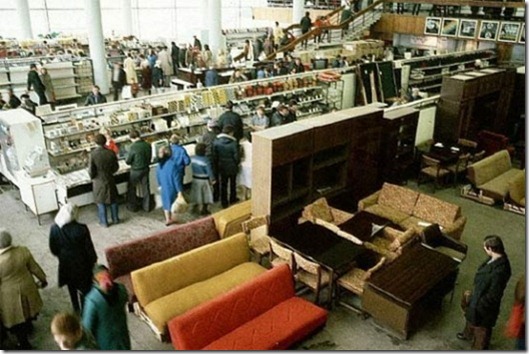

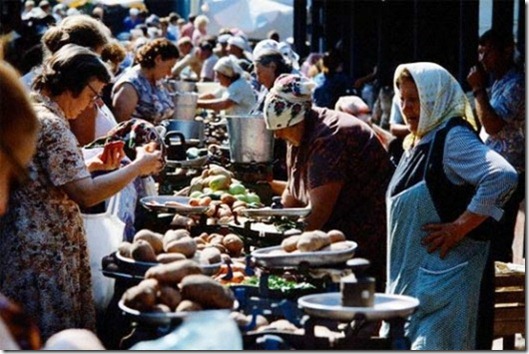

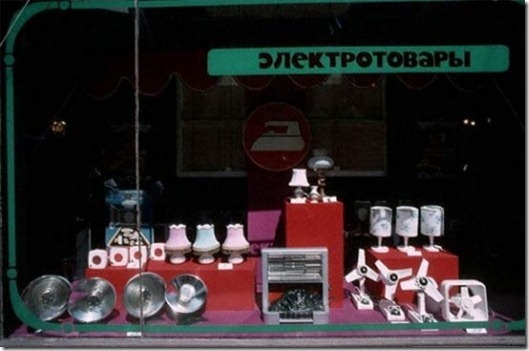

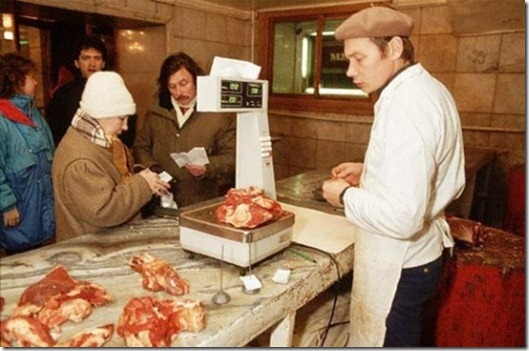

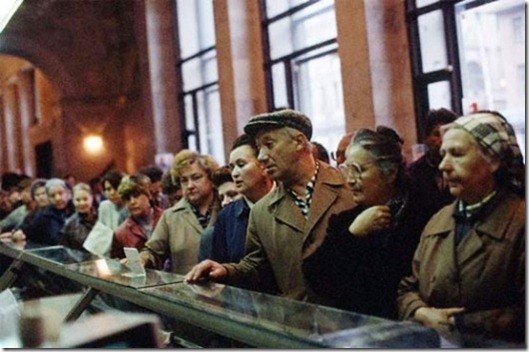

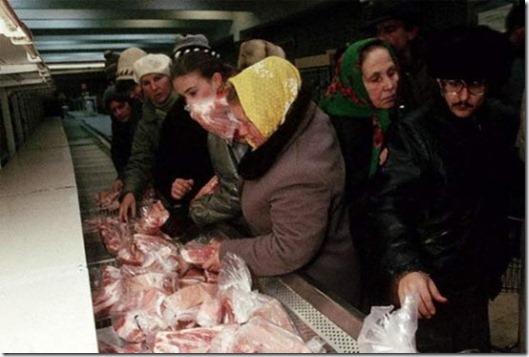

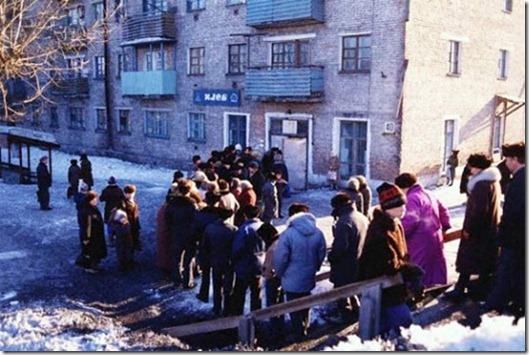

В советское время к названию магазинов подходили очень просто. Магазины во всех городах назывались просто, без изысков: "Хлеб", "Молоко", "Мясо", "Рыба" . В крупных городах встречались Гастрономы и Универсамы . Еще были всякие Культтовары, а в деревнях вездесущее Сельпо… Причем граждане точно по названию могли определить чего именно нет в данном магазине...  1959 год. Продуктовый отдел. Типовой. Если мне не изменяет зрение, продуктов на прилавке не очень богато, выражаясь эвфемизмами. А если говорить прямо и без прикрас, то прилавок совершенно пустой. Правда следует признать, что за спиной продавца что-то висит. Я, если честно, не понял – что это. Толи разложившиеся мясные туши, то ли что-то завёрнутое в промасленную бумагу. Ну ладно, будем считать, что это мясо.  1964 г. Москва. ГУМ. Гумовское мороженое завсегда пользовалось популярностью. И в 64-м…  и в 1980-м…  и в 1987-м. Но, как говорится, не мороженым единым…  1965 год. "Гастрономический магазин".  А вот отдел игрушек. Магазин, стало быть, промтоварный. Всё тот же 1965-й год. Помню, в 1987 году мне одна знакомая девушка – продавщица в магазине "Дом Книги" на Калининском рассказывала, что ей бывает всякий раз неудобно, когда иностранцы ошеломлённо замирали, глядя, как она подсчитывает стоимость покупки на счётах. Но то был 1987-й, а в 1965-м счёты ни у кого удивления не вызывали. На заднем плане виден отдел спортивных игр. Разные там шахматы, шашки, домино – типовой набор. Ну и лото и игры с кубиком и фишками (некоторые были очень даже интересными). На переднем плане – детская лошадь-качалка. У меня такой не было.  Всё тот же 1965 год. Торговля яблоками на улице. Прошу обратить внимание на упаковку – бумажные пакет (женщина на переднем плане укладывает в него яблоки). Так вот пластиковая "маечка" даже в конце 80-х стоила рубль! Можете считать это борьбой за экологию...  1966 год. Универсам – Универмаг самообслуживания. На выходе с покупками сидит не кассир с кассовым аппаратом, а продавщица со счётами. Чек нанизывался на специальное шило (стоит перед счётами). На полках – типовой набор: что-то в пачках (чай? табак? сухой кисель?), далее коньяк и вообще какие-то бутылки, а на горизонте – традиционные советские пирамиды из рыбных консервов.  1968 год. Прогресс налицо. Вместо счёт – кассовые аппараты. Имеются корзины для покупок – кстати, вполне так симпатичного дизайна. В левом нижнем ряду видна рука покупателя с пакетом молока – такие характерные призмочки. В Москве такие были двух типов: красные (25 копеек) и синие (16 копеек). Отличались жирностью. На полках, насколько можно различить – традиционные консервные банки и бутылки подсолнечного масла (вроде бы). Интересно, что на выходе два продавца: проверяющий покупки и кассир (её голова выглядывает из-за правого плеча тетушки-продавца с типичным для советского продавца выражением лица). 1972 год. Рассмотрим поближе, что там стояло на полках. Шпроты (кстати, позднее они стали дефицитом), бутылки подсолнечного масла, какие-то ещё рыбные консервы, справа – что-то вроде банок сгущёнки. Банок очень-очень много. Но наименований – очень мало. Несколько видом рыбных консервов, два вида молока, масло, квасное сусло, что ещё?  1966 год. Что-то так и не разобрал, что именно там разглядывают покупатели.  1967 год. Это не ленинская комната. Это отдел к Доме книге на Калининском. Сегодня эти торговые площади битком набиты всевозможными книгами (по истории, философии), а тогда – портреты Ленина и политбюро.  1967 год. Для детей – пластмассовые космонавты. Очень доступно по цене – всего 70 копеек за штуку.  1974 год. Типовой продуктовый магазин. Опять же: пирамида из рыбных консервов, бутылки шампанского, батарея зелёного горошка "Globus" (венгерского, кажется, или болгарского – не помню что-то уже). Поллитровые банки с чем-то вроде тёртой свёклы или хрена с свёклой, пачки папирос, бутылка армянского коньяка. Справа (за весами) пустые колбы для продажи сока. Сок обычно был: томатный (10 копеек стакан), сливовый (12 или 15, не помню уже), яблочный (тоже самое), виноградный (аналогично). Иногда в Москве бывал мандариновый и апельсиновый (50 копеек – дико дорого). Рядом с такими колбами обязательно было блюдце с солью, которую можно было ложечкой (взятой из стакана с водой) добавить в свой стакан томатного сока и размешать.  1975 год. Город Мирный. Слева, насколько можно судить, залежи баранок, пряников и печенья – всё в полиэтиленовых пакетах. Что кстати делало их дороже на 15 копеек! Примерно на треть цены. И не удивляйтесь после этого, что пакетики берегли и стирали... Справа вечные рыбные консервы и – внизу – 3-литровые банки консервированных огурцов.  1975 год. Город Мирный. Общий вид интерьера магазина.  1979 год. Москва. Люди ждут окончания обеденного перерыва в магазине. Витрина украшена типовой пиктограммой магазина "Овощи-фрукты". В самой витрине – банки с джемом. Причём, кажется, одного вида.  1980 год. Новосибирск. Общий вид универсама. На переднем плане батареи бутылок молока. Далее в металлических сетках-контейнерах что-то вроде залежей рыбных консервов. На заднем плане бакалея – пакеты с мукой и вермишелью. Общий унылый пейзаж несколько оживляют пластмассовые пиктограммы отделов. Надо отдать должное тамошним дизайнерам – пиктограммы вполне понятны. Не то что пиктограммы программы Microsoft Word.  1980 год. Новосибирск. Промтоварный. Мебель в виде диванов и шкафов. Далее спортивный отдел (шашки, надувные спасательные круги, бильярд, гантели и разная прочая мелочь). Ещё далее, под лестницей – телевизоры. На заднем плане – частично пустые полки.  Вид того же магазина со стороны отдела бытовой электротехники. В спортивном отделе различим спасательные жилеты и хоккейные каски. В целом – это был наверное один из лучших магазинов Новосибирска (мне так кажется).  1980 год. Овощной отдел. Очередь напряжённо наблюдает за продавщицей. На переднем плане – зелёные огурцы, которые в магазинах появлялись ранней весной (а потом исчезали).  1980 год. Колбаса. Краковская, должно быть.  1981 год. Москва. Типичное оформление магазина. "Молоко". Справа женщина катит дико дефицитную импортную коляску с "окошечками".  1982 год. На рынке советский народ отдыхал душой.  1983 год. Очередь за обувью. Не иначе импортные сапоги "выкинули".  1987 год. Очередь за чем-то.  Продавщица кваса. За квасом люди ходили с алюминиевыми бидонами или трёхлитровыми банками.  1987 год. Электротовары.  Без комментариев.  Советское нижнее бельё, как оно есть. Без всяких там цветастых буржуазных упаковок.  Осободуховным людям модная обувь не нужна. Но у женщин на этой фотографии какой-то не очень весёлый вид.  Тоже обувь… А куда деваться? Другой-то нет.  Почти сакральное место – мясной отдел. "Коммунизм – это когда каждый советский человек будет иметь знакомого мясника" (из какого-то фильма).  "Свинина" – 1 рубль 90 копеек за килограмм. Бабушки не верят своим глазам. "Мясник, сука, всё мясо на лево продал!"  Советская очередь. Какой напряжённый взгляд людей – "хватит ли?".  "Сейчас привезут мясо. Вот увидите, его обязательно привезут".  "Есть мясо!" Локальная драка из-за лучшего куска.  Фаллический символ. Достаточно взглянуть, с каким благоговением тётушка держит этот предмет, чтобы понять, что в СССР колбаса была гораздо большим, чем просто продукт питания.  Надо нарезать побольше кусков колбасы, которую затем моментально сметут с прилавка.  Мороженый хек – это конечно не колбаса, но есть тоже можно. Хотя, конечно, выглядит это всё не очень эстетично.  Не колбасой единой… За советский цветной телевизор советский человек должен был выложить почти зарплату за 4-6 месяцев ("Электроника" стоит 755 рублей).  Овощной отдел. На переднем плане тележка с какой-то гнилью. Причём предполагалось, что эту гниль кто-то может купить.  Неистребимый антагонизм между советскими покупателями и советскими продавцами. В глазах мужчины читается, что он с наслаждением придушил бы продавщицу. Но такую продавщицу придушить не так-то просто – советская торговля людей закаляла. Советские продавщицы умели расправляться с покупателями. Не раз я видел шквал возмущений и попытки бунта в очередях, но итог всегда был неизменен – победа оставалась вот за такими тётками-продавщицами.  Одной из особенностей Совка было наличие изощрённой системы льгот (всякие там ветераны, "узники концлагерей" и т.п.). Разных льготников с красными корочками в советских очередях ненавидели почти также, как продавщиц. Вон какое рыло в шляпе – нет чтобы "как все" взять положенную утку, он красную корку суёт – видимо претендует на две утки.  Эта фотография интересна не столько продаваемым хеком, сколько упаковкой. В эту коричневого цвета жёсткую бумагу в СССР заворачивали почти все покупки. Вообще, самое мрачное, что было в советской торговле – это упаковка, которой, собственно, не было.  Ещё какая-то очередь.  И ещё…  И ещё…  Страждущие. Без комментариев.  Кто не успел, тот опоздал. Теперь заклинания не помогут.  Очередь в молочный отдел.  "Работа у нас простая…"  Очередь в винный отдел.  1991 год. Ну это уже апофеоз. Финита…  А это уже совсем другая очередь, очередь людей, мечтавших хоть на часок сбежать из Совка. И никакой духовности.  (с) Тыц |

|

#6

|

||||

|

||||

|

http://mehanoid.livejournal.com/1303099.html

June 26th, 14:16 Оригинал взят у putnik1 в КРИК Оригинал взят у poltora_bobra в Читать всем Пресса распинается в проклятьях Коммунистической партии, социалистическому строю, да и самой советской стране в целом. Но интереснейший, прямо-таки взрывной материал дает журнал "Советская милиция".... Жаль он потонул в потоке антисоветских помоев, не всплыл наружу, не растолкал людей. Однако, и сегодня, и сегодня, он актуален и важен  Автор этой статьи, - знаменитой "Не могу поступаться принципами", - Нина Андреева, оказывается, скончалась 12 дней назад. Земля Вам пухом, Нина Александровна. Вы сделали все, что могли. А нас простите...

|

|

#7

|

||||

|

||||

|

http://slon.ru/russia/chto_sluchilos...m-806783.xhtml

Вчера в Лондоне был показан фильм «Век безумия» ('Age of Delirium') американского журналиста Дэвида Саттера, работавшего корреспондентом Financial Times в Советском Союзе в конце 70-х – начале 90-х. Это – премьера в ряду тех, что проходили уже в Вашингтоне и в России. На примере жизни отдельных людей, совсем неизвестных широкой публике, Саттер совместно с документалистом Андреем Некрасовым создает образ Советского Союза как репрессивного государства, основой существования которого была ложь. Уникальны герои, которых Саттер сначала описал в одноименной книге, а затем показал с помощью языка кинохроники. Рабочий, заявляющий о нарушении элементарных условий работы на шахте и предсказывающий аварию, или чудом сбегающие из Союза братья оказываются в психушке; мать убитого в Афганистане солдата, даже после такой потери отказывающаяся рассказать об этом журналистке; молодой парень, который о трагедии в Катыни услышал задолго до официального ее признания; жертвы голодомора в Украине, которые смогли рассказать о пережитом ужасе только многие годы спустя... Ложь, которая существовала в жизни этих людей и была признана нормой, стала основой распада Союза в то время, когда вскрылась правда. Этой не новой мысли, порой, впрочем, не сильно осознаваемой, посвящен весь фильм. О необходимости пересмотреть историю как советского, так и постсоветского прошлого, о причинах своего нынешнего пессимизма и предсказании распада Союза, которое сбылось через 11 лет, Дэвид Саттер, ныне – старший научный сотрудник Гудзоновского института (Hudson Institute) рассказал в интервью Slon.  Дэвид Саттер – Вы фильм сняли с российским документалистом Андреем Некрасовым. Почему с ним? Как вы встретились? – Наше знакомство началось после того, как я написал книгу о ельцинской России «Тьма на рассвете», а он сделал документальный фильм о взрывах домов в 99-м году. Он пришел ко мне на мою лекцию о книге, со съемочной группой, и использовал лекцию в фильме. Так мы познакомились. В то же время были люди в Америке, которые хотели сделать из моей первой книги «Век безумия» документальный фильм о падении Советского Союза. И так как я как режиссер никогда не работал, я предложил Андрею создать фильм с моей помощью. Мне очень помогли наш продюсер Инара Колмане из Devini Studios Latvia, сотрудники радио «Свобода», а также Григорий Амнюэль из «ЕвроАСК Продакшнс». – Весь фильм проникнут мыслью о том, что это было государство, построенное на лжи. Так вы для себя и формулировали задачу? – Да, естественно. Это была ложь, которую навязывала насильно вся система, и люди были вынуждены жить по этим ложным принципам, делать вид, что они соответствуют истине. Советский Союз стал страной актеров, каждый был вынужден играть роль – роль счастливого члена самого справедливого общества в истории человечества. И все были одинаковы – в рабстве, были одинаково лишены самых элементарных человеческих прав. Но многие люди, как ни странно, были совершенно готовы действовать по этим правилам и чувствовали себя в клетке, которую создал этот режим, совершенно комфортно. Это что-то нам демонстрирует о натуре человека. Сейчас мы удивляемся тому, что исламские фанатики взрывают себя, мечтают о том, сколько невинных людей они смогут погубить, но мы забываем, что во времена Советского Союза люди тоже совершили массовые убийства во имя политических идеалов. Во время Второй мировой войны советских людей бросали на немецкие позиции почти без оружия, их уничтожали в таких количествах, что сами немцы не могли поверить, что русские готовы распоряжаться так жизнью солдат. А немцы во имя своих идеалов были способны взять совершенно невинных людей и отправить в газовые камеры. Реальность такова, что человек слаб и способен адаптироваться почти к любым условиям. А количество тех, кто имеет внутренние ресурсы и способность противостоять организованному насилию, организованному бреду, который преподносит себя высшей истиной, очень ограничено. Из-за этого человек должен быть сам настолько организован, в смысле понимания собственных ценностей и готовности даже одному действовать в соответствии с этими ценностями. Он должен быть организован лучше, чем вся система, – чтобы сопротивляться. Но эти качества найдешь в единичных случаях, в любом обществе. Поэтому фильм старается показать, на примере Советского Союза, как люди были организованы, как они были вынуждены жить по лжи, как многие из них были рады так жить, и какое насилие было применено, чтобы создать эту ситуацию, и по каким причинам страна распалась. Например, в фильме есть история Александра Шатравки, который пересек границу Финляндии, но был выдан этой страной обратно, и в результате попал в советскую психбольницу. Или – история литовского националиста, который боролся против оккупации Литвы после того, как его отец был убит в НКВД. – Вы считаете, что Союз распался прежде всего из-за того, что ложь была вскрыта? – Да, в Америке особенно есть много людей, которые говорят, что эта система не работала, что она была нежизнеспособна, что, наконец, люди это увидели и страна распалась. Это абсолютная неправда: система была жизнеспособна, но – при определенных условиях. Мы видим, что даже сейчас в Северной Корее, которая существует в условиях, гораздо худших, чем в Советском Союзе, режим продолжает существовать, и это – много лет. – Вы не видите в этом роли Горбачева? Советский Союз распался потому, что Горбачев сделал то, что ему никак нельзя было делать, чтобы сохранить эту систему. Он позволил существовать свободной информации – в системе, которая четко была ориентирована на систему лжи. Естественно, правда и ложь не смогли сосуществовать, одно должно было уничтожить другое. Естественно и то, что во время перестройки реакция всегда была возможна. Я был корреспондентом [Financial Times] в Советском Союзе – с 76 до 82 года. С одним британским корреспондентом, Кристофером Букером, я однажды поехал посмотреть, как страна готовилась к Олимпиаде. И я ему тогда сказал, что этот режим не выдержит десяти лет. Мой коллега был совершенно ошарашен таким замечанием. Я ошибся на один год, Союз распался на год позже. И Кристофер сейчас, в нескольких местах, об этом говорит и пишет – он помнит о нашем разговоре. Но тогда я не мог представить себе, что процесс начнут сами советские лидеры. У меня была другая идея, что система становится абсолютно незыблемой накануне ее полного краха. Система не имела внутренних ресурсов для сохранения себя, и это было очевидно даже тогда, в 80-м году. Что еще важно, эта система лжи имела определенные материальные последствия для людей. Социализм был равенством, социальной справедливостью. Равенство в определенной степени было, и многие члены советской номенклатуры испытывали материальный голод, жажду материальных благ. Они достаточно знали о Западе, чтобы понимать, что средний американский бизнесмен живет лучше, чем советский начальник высокого ранга. И когда открылся доступ к информации, когда люди поняли, что они могли не только использовать, но стать и собственниками тех благ, которые принадлежали им как членам номенклатуры, эту страсть к материальным ценностям, которая очень характерна для современной России, было очень трудно лимитировать. Как это ни парадоксально, если говорить о человеческих качествах, многие из твердолобых коммунистов, которые верили в эту идеологию, в моральном смысле были лучше, чем демократы, которые были циничными, лицемерными, беспринципными, которые совершенно приняли в сердце идею Маркса о том, что примитивное накопление капитала всегда сопровождается преступлениями. И немало преступлений совершили. – Вы называете демократами тех руководителей России, которые объявили себя демократами? – Тех, кто сделал карьеру как коммунисты, а потом мгновенно стали большими демократами. – Имена какие-нибудь назовете? – Я не хочу делать упор на одного человека, когда их было так много. Это был целый слой. Ну, например, Гайдар. Он работал в газете «Правда», писал все эти глупости, в которые не верил. Редактор «Огонька» Коротич... Там были разные люди, но до определенной степени они адаптировались в той системе, сделали карьеру в той системе, повторяли всю ложь... Диссидентов ведь было очень мало, очень. Как это ни парадоксально, в постсоветской России многие, кто борется против коррупции, – это ортодоксальные коммунисты. Я не хочу идеализировать этих людей, но в рамках этой системы они имели хоть какое-то ощущение чести. Как люди, индивидуальности, они были глупыми, много чего не понимали, но приняли в сердце несколько идеалистических лозунгов. Мой друг Владимир Войнович в замечательном романе «Монументальная пропаганда» это описал – женщину, которая живет с памятником Сталина в своей квартире. И кажется, что на фоне русского общества она намного честнее, чем многие другие. Россия, как всегда, – большая лаборатория человеческого опыта. Русские сделали все, что другие люди имели здравый смысл не делать. Еще Чаадаев это объяснял. Попытка создать новое общество создало новые типажи, новый исторический опыт, поэтому от России, от русских остальной мир может очень многому научиться, надо на русский опыт обратить внимание и, может, даже помогать иногда самим русским понимать этот опыт. – А на основе каких своих ощущений вы тогда сказали коллеге, что государство долго не протянет? – Я видел, как они организовывали Олимпиаду, видел, что они делали, чтобы исключить проникновение внешней информации во время Олимпиады, куда были приглашены спортсмены из очень многих стран. Я понял, что вечно противостоять внешней действительности нельзя, это можно создать только на время. – Как этот механизм работает – что ложь разрушает государство? – Когда открылась ложь, люди потеряли веру в систему. Без веры в систему нельзя сохранить мультинационаьное государство, где скрыты социальные конфликты, нельзя сохранить единство мнений всей страны. Не забывайте, что в Советском Союзе было только одно мнение – Центрального комитета. Никто с этим не мог спорить. Мнение генерального секретаря было повторено на каждом уровне, до самого незначительного коллектива на Чукотке, без исключения. Невозможно было создать независимую организацию. Если вы хотели собраться в клуб шахматистов, он должен был иметь партийную организацию, и она следила за идеологической верностью этого клуба. Демонстрации организовывались государством. И когда Сахаров и другие диссиденты пытались организовать что-то, они бывали сразу арестованы. – Вы к понимаю про ложь в СССР пришли когда? Уже в то время, как приехали, или позже? – Я знал это теоретически. Я в Оксфордском университете писал диссертацию о работах Ханны Арендт, она очень хорошо объяснила связь между идеологией и террором. Но, конечно, одно дело – знать о феномене теоретически, а другое – столкнуться с ним в действительности. В то время особенно в Москву посылали корреспондентов, которые не говорят по-русски, не особо интересуются Россией. Такие люди были идеальными представителями американского общества в Советском Союзе. Потом некоторые из них оттуда уезжают и делают вид, что они эксперты, – по стране, с которой у них практически никакого контакта не было, кроме нескольких кагэбешников, которые их дезинформировали. Они не могут преодолеть американские предрассудки, поэтому интерпретируют события в России так, как будто это Америка. А Россия – это другая страна. По сравнению с большинством из них, у меня была хорошая интеллектуальная подготовка. И что, конечно, много значило – опыт. – У вас очень мрачный взгляд на Россию. Даже среди экспертов по России в Вашингтоне, в котором можно найти тех, кто пытается более-менее оптимистично смотреть на происходящее. – Большинство экспертов по России, кто более оптимистичен, не провели в России столько времени, сколько провел я. Кроме того, многие из них более заинтересованы в отношениях между нашими правительствами, а интересы российского общества их впрямую не касаются. – А вы очень мрачно оцениваете и историю, и прогнозы у вас неутешительные. Вы это признаете? Россия – это страна, которая по культурологическим причинам фактически обречена в данной ситуации повторить свою авторитарную историю, если не будет сдвига в отношении отсутствующего уважения к правам личности. – То есть вы не считаете, что Россия уже авторитарное государство? Это – оптимизм! – Да, авторитарное государство, но – мягкое, хотя для тех, кто был убит, как Анна Политковская, не такое уж и мягкое. Фактически – да, авторитарное. Но вернемся к вопросу о пессимизме в отношении России. Он будет не оправдан только тогда, когда русское общество поймет, что нельзя обосновать демократию и справедливость, используя человека как расходный материал, а это – в русской традиции. Если кто-то, зная эти факты, не будет пессимистом, это значит одно, он – дурак. Если не будет в России понимания, что человек обладает определенными правами, что его личность имеет ценность, если идея, что можно просто использовать людей для разных идиотских политических целей (что, между прочим, делали и младореформаторы), то нельзя ожидать в России демократии. Единственный вариант – более или менее жестокий авторитарный режим. Другое дело, что значит пессимист? В данной ситуации это не означает враг России или враг русского народа. Наоборот. Россия не сможет выйти из этой ситуации, сказав себе, что все хорошо. Что случилось после свержения коммунистического режима? Криминальный режим. Можно себя спросить – все эти усилия противостояния тоталитарному советскому режиму были для того, чтобы создать тот режим и общество, что существуют в России сейчас? Может, лучше было создать режим, который, наконец, уважал человека, общество, где люди имеют защиту в законе? И кто сейчас враг? Во время бесланских событий 2004 года кто-то дал приказ открыть огонь из огнеметов, гранатометов по спортзалу, где было сотни заложников. Они сгорели заживо. Кто враг? Кто мог дать такой варварский приказ? Ни одна цивилизованная страна на это не пошла бы. Сказать после этого, что вы – пессимист по поводу будущего России... А какой другой выход здесь возможен? Никакой. Ельцин дал приказ или кто-то другой дал приказ – бомбить Грозный в 95-м году, естественно, без разбору, в русском стиле. И там, по разным оценкам, 20 000 человек были убиты, умерли под бомбами. Это продолжалось пять недель. Большинство тех, кто был в центре Грозного, были этническими русскими, большинство чеченцев бежали в горы, к своим семьям. Что мы можем сказать о такой стране? Враги – это те, кто так использует жизни сограждан и обогащается. А те, кто украл миллиарды и спрятал на Западе? Вот это – настоящие враги. – Вы ведь «список Магнитского» поддерживаете? – Естественно. Это – минимум, что нужно делать. – Зачем это делать, если Госдеп, посольство могут и так запретить въезд? – Все должно быть публично, ясно и без исключений. Не должно быть тихо, по бюрократическим причинам... – А то, что последуют ответные меры, вас не смущает? – Я не очень в это верю, но даже если они будут... Когда я впервые приехал в Россию, тогда – в Советский Союз, меня спросили – вы не боитесь писать против них, потому что ведь будут ответные меры? И я сразу понял, что если я все время буду думать об ответных мерах, я ничего не смогу написать. Решил раз и навсегда об этом не думать. – Вы ждете ужесточения сейчас в России? – Справедливости ради нужно сказать, что хотя я думаю, что путинский режим способен на большие преступления и совершил большие преступления, он на фоне русской традиции – относительно мягкий. Людей, которые у власти, больше интересует накопление награбленного, они считают (и правильно считают), что если люди будут только говорить и ничего не делать, то им ничто не угрожает. Сейчас в России новый этап – люди организуются, особенно в Москве, что наиболее опасно. Но в этом плане ситуация похожа на Советский Союз – когда назрел кризис, в правящих кругах не было защитников, которые хотели бы умереть или бороться за этот режим. И в случае путинского режима – тем более. Что мы видим в русских криминальных бандах? Когда они вместе награбят, они – братья по жизни, любят друг друга безмерно, но когда нужно делиться – начинаются конфликты, начинают убивать друг друга. И на многих кладбищах России вы увидите, что на одной стороне похоронена одна группа, на другой – другая, а раньше они все были большими друзьями. И я думаю, что эта психология в правящих руках России тоже существует. Люди все жадные, нет правил, нет этики, нет нравственных ограничений. Все это должно довольно серьезно вызывать напряжение, если кризис власти будет развиваться. И мне кажется, так и будет. Ужас, да? Вы не можете это слышать. Если хотите оптимистический, розовый взгляд, таких у нас много. Но что важно сказать – ситуация не безнадежна. Путь из этой ситуации есть. Люди должны осознать, что сейчас, наконец, должно быть твердое намерение говорить правду обо всем, все секреты, и постсоветского периода, должны быть раскрыты. Абсурд говорить, что все это началось с Путина. То, что существовало при Ельцине, не лучше того, что существует сейчас. Я думаю, что Россия нуждается в эквиваленте Комиссии правды и примирения, которая существовала после апартеида в Африке. И люди должны понять, что коррупция – только симптом нравственного порока в обществе, что не нужно с ней только бороться (хотя это и нужно). Основу порока составляет идея, что человек – это средство к достижению политических средств. Это трагично, но общество разделяет такую точку зрения, иначе оно по-другому бы реагировало на события вокруг Беслана, Дубровки, на взрывы домов, на убийства журналистов. Общество должно осознать себя, и есть немало людей, которые это понимают. Сейчас в России будет второй шанс на демократию, но чтобы его не терять, люди должны понять, что если после распада Советского Союза они не смогли установить демократическое общество, значит, есть что-то, что нужно в самих себе поменять. – Но для этого нужно, чтобы это стремление к демократии было. – Это зависит от тех, кто сейчас пытается противостоять авторитарному режиму. И я лично знаю многих людей, которые понимают, что я говорю, – что нужна честная оценка коммунистического и посткоммунистического режимов. В России вопрос честности очень важен. Вообще русские – это нация правдоискателей, которые иногда ищут правду там, где ее не найдешь. Они часто хотят видеть абсолютную правду на земле, и это то, что нужно в нынешней ситуации. – Например, про Америку. – Америка – другая. Это общество прагматичных людей. Им чужды абстрактные идеи, они мало, по сравнению с русскими, читают. Этические вопросы для них давно решены, закон американцы уважают, и они не пытаются найти истину в первой инстанции. Но как это ни странно, они создали для себя, для своих детей более-менее приличное общество. – Правда, о которой вы говорите, в России уже выходила наружу. Как вы думаете, почему через двадцать лет ее снова нужно искать? – Это результат советского наследства и идеи о том, что капитализм можно создать без закона. Младореформаторы, которые были у власти, были по сути советскими людьми. Они хотели создать безвозвратную ситуацию, чтобы люди не могли вернуться к коммунистическим привычкам, и это – несмотря на то, что население поддерживало реформы. В результате – криминализация всей страны. Чтобы сделать лучше в этот раз, надо все-таки осознать себя и понимать, что нужно создать ситуацию, где каждый человек будет защищен в его правах. И это, между прочим, существует и в Европе, и в Америке. Русский человек, когда он переходит границу, моментально приобретает права, которых он не имеет дома. Нельзя полицейскому в Лондоне просто убить человека на улице и не понести за это ответа, а в России – вполне возможно. И многие русские, как мы знаем, сейчас живут в Англии. Во времена Ельцина тоже были заказные статьи, нарушение закона, уголовник был королем, и в окружении Ельцина были уголовники, включая олигархов, но все это – оттого, что не было понятно, что важно уважать закон. Младореформаторы думали, что если умрут миллионы людей, то они все равно построят капитализм. Это сталинская логика. Нет, Ельцин не был лучше. – А Америка меж тем помогала Ельцину. – Да, помогала. Мы поощряли, как могли, максимально, деструктивные тенденции, но русские все же сами многое сделали. Вообще русские видят во всем заговор. – Да! – Но я уверяю вас, что это был не заговор, а – глупость, поверхностный подход к России и во многом – карьеризм тех людей, кто делает карьеры в Госдепартаменте. Из-за поверхностности делаются огромные ошибки. Нет, это не заговор. Просто не поняли, что случилось в России. Им было не до того, чтобы всерьез понимать. Они вмешивались, влияние было отрицательным, но все же русские, как всегда, губили себя сами. Даже если бы наши специалисты были гениями, не думаю, что они смогли бы предотвратить развитие русского общества – того, каким оно было в 90-е годы. – А почему вы так уверены, что это не заговор? Может, все же он? – Нет, наши люди неспособны на заговор. Это – свойство другой культуры. *** Наталия Ростова находится в США благодаря программе имени Галины Старовойтовой при Институте Кеннана. |

|

| Метки |

| ссср |

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

|

|