|

|

|

|

#1

|

||||

|

||||

|

http://www.mk.ru/social/2015/11/05/p...ez-emociy.html

Если кому-нибудь придет в голову отменить празднование 4 ноября, то общество воспримет это спокойно Сегодня в 16:34,  фото: Алексей Меринов День народного единства для россиян — прежде всего выходной день в ноябре, к которому они уже давно привыкли. Впервые ноябрьский праздник появился в России в 1918 году — к первой годовщине события, которое для одних было Великой Октябрьской социалистической революцией, а для других — октябрьским переворотом. Причем в советское время (с 1927 года) праздник длился два дня, что позволяло пролетариям опохмелиться и приступить к работе со свежими силами. А позднее, когда пролетариев сменил единый советский народ, обзаведшийся шестью сотками загородной земли, двухдневный ноябрьский праздник приобрел новый смысл. Граждане могли поехать на садовый участок с вечера 6-го, посмотреть парад по телевизору (у кого он был на даче) утром 7-го и оставшиеся полтора дня посвятить подготовке к зиме. Все было точно так же, как и в расширенный праздник 1–2 мая, который был отведен под весенние сельскохозяйственные работы на родной фазенде. Неудивительно, что в течение многих лет россияне мечтают о возвращении выходного дня 2 мая, который не несет никакой исторической или идейной нагрузки, — еще один весенний день отдыха (или садово-огородной работы) не помешает. И все очень рады, когда в результате переносов выходных дней 2 мая оказывается нерабочим. Поэтому когда десяток лет назад придумывался новый государственный праздник, то изначально существовала вводная — он должен быть ноябрьским, чтобы не нарушать привычные обычаи. За эти годы россияне к празднику привыкли — согласно свежему опросу Левада-центра, 55% знают его название (в 2006-м — всего 20%). Число компетентных в этом вопросе респондентов постоянно растет, что неудивительно: о празднике регулярно говорят по телевидению, который является для россиян основным источником информации по общественно-политическим вопросам. Однако сильных эмоций праздник как не вызывал, так и не вызывает. 22% участников опроса заявили, что отмечают его (в 2006-м — 12%), тогда как 14% продолжат праздновать «угасающий» день 7 ноября, превратившийся в корпоративное событие КПРФ. Девять лет назад количество праздновавших «красный день календаря» составляло 23% — можно сказать, что праздники поменялись местами с точки зрения массовости. Однако большинство россиян — 55% — игнорируют и старый, и новый праздники. И понятно, с чем это связано. Сейчас часто говорят — и это справедливо, — что Россия обращена в прошлое, в стране быстрыми темпами идет процесс архаизации. Впервые как минимум за сотню лет россияне думают не о прогрессе (хотя разные поколения понимали под этим словом разные, иногда противоположные вещи), а о том, что без него лучше обойтись, а то он еще заведет куда не следует. Раз уж не удается догнать Европу, то куда комфортнее обозвать ее «гейропой» и испытывать чувство глубокого удовлетворения от собственной праведности, нравственности и истории. Не случайно, что, согласно тому же «левадовскому» опросу, 38% россиян гордятся отечественной историей (второе место по этому показателю; на первом — природные богатства, от нефти до березок). А полгода назад история с 43% вообще возглавляла список предметов гордости. Для сравнения — экономическими успехами и системой образования сейчас гордятся по 4%, здравоохранением — 2%. Но почтение перед историей не приводит к росту интереса к ней. Не наблюдается ничего подобного ситуации конца 1980-х, когда тогда еще советские люди стояли в очередях за подпиской на Соловьева и Ключевского, мечтая узнать из многотомных изданий историческую правду, скрывавшуюся номенклатурщиками вместе с качественной колбасой. Интерес к истории тогда продержался несколько лет и исчез еще до того, как колбаса и качественные исторические книги перестали быть дефицитом. Изменился ритм жизни, людям надо было бороться за существование — и им стало не до исторических споров. Тем более что многие, купившие первый увесистый том Соловьева, уже не пришли за вторым. И их можно понять, так как для неподготовленного читателя это чтение — тяжкая и не слишком продуктивная работа, которой вполне можно избежать. Теперь же для большинства россиян события отечественной истории представляют собой темный лес, в котором блуждающий путник иногда наталкивается на знакомые фигуры. Но кто жил раньше из этих знакомых — Александр Невский или Дмитрий Пожарский, — не слишком интересно. Победа невского героя на конкурсе «Имя России» представляется элементарным политкорректным ходом, чтобы не допустить в победители Сталина, в поддержку которого прошла мощная мобилизация (как во вполне европейской и демократической Португалии в аналогичном конкурсе с большим отрывом победил экс-диктатор Салазар, у которого также есть свой активный «фан-клуб»). Гордость и другие сильные позитивные чувства вызывают у россиян Великая Отечественная война и (со значительным отрывом) полет в космос Юрия Гагарина. Но ничего подобного Бессмертному полку в истории праздника 4 ноября нет и не будет. Некоторое оживление этому дню придавали «Русские марши», на которые 4 ноября, начиная с 2005 года, собираются националисты (в 2005-м это мероприятие, приуроченное к новому празднику, называлось «Правым маршем»). «Придавали» в прошедшем времени. В этом году акция националистов провалилась — число прибывших на нее правоохранителей было сопоставимо с количеством охраняемых. Это связано не с повышением толерантности российского общества, а со сложным комплексом причин. Среди них раскол националистов по украинскому вопросу — если одни из них (и их большинство) сочувствуют если не реально существующим ДНР-ЛНР, то хотя бы идеальному «русскому миру» в его противостоянии с Западом и Киевом, то другие симпатизируют идейно близким из батальона «Азов» и аналогичных организаций. Неудивительно, что в прошлом году «Русский марш» сопровождался скандальным выяснением отношений между недавними союзниками. Конфликты между националистами были и раньше — без особого преувеличения можно сказать, что если трое ультраправых собирались, чтобы объединиться, то на выходе получались три враждующие организации — но такого принципиального разлома еще, кажется, не было. Но дело не только в ситуации внутри националистического лагеря. Свою роль сыграло и смягчение «антимигрантской» тематики — экономический кризис привел к сворачиванию строительных проектов, количество мигрантов объективно уменьшилось. Попытки масштабного использования идеологических националистов против «цветной революции» давно ушли в историю из-за неэффективности и, самое главное, недостаточной предсказуемости партнеров. Кремль не устраивают ни митинговая риторика борцов с «нерусью», ни ситуации, при которых поиск вменяемых партнеров в этой среде приводил к какому-нибудь «Русскому образу», основатель которого Илья Горячев, казавшийся вполне интеллигентным молодым человеком, в этом году приговорен к пожизненному заключению за организацию политических убийств. Куда рациональнее делать ставку на проверенные кадры. И самое главное — не судьбы лидеров, а настроения субкультуры. Националистам в России, будь то сторонники создания русского национального государства или, тем более, восстановления империи, психологически очень трудно быть в оппозиции к государственной власти. Внутренне они ощущают себя большинством (в отличие от либералов, привычных к роли гордого меньшинства), представляющим если не 90, то хотя бы 80% населения страны. И тем более этой субкультуре комфортно вновь — после присоединения Крыма — ощутить свое единство с большинством. Вопросы, волнующие политических лидеров и часть активистов (почему не пошли на Киев, почему не взяли Мариуполь и др.), не являются важными для субкультуры в целом. Власть для нее стала «своей» — и это главное. Что будет с праздником дальше? Думается, что ничего особенного. Привыкание к празднику будет расти — тем более что отрицательных эмоций он практически не вызывает. Другое дело, что и сильной позитивной реакции на него не будет. Это спокойный праздник, избавляющийся от скандального националистического флера, которого большинство населения, судя по всему, даже не заметило. И даже если кому-нибудь придет в голову отменить его (хотя непонятно зачем), то общество воспримет это спокойно — разумеется, если новый праздник тоже придется на привычный ноябрь. |

|

#2

|

||||

|

||||

|

http://3.3.ej.ru/?a=note&id=28931

12 НОЯБРЯ 2015,  В России впервые за многие годы протестная акция завершилась победой протестующих. В среду тысячи водителей-дальнобойщиков по всей стране выстроились в правом ряду и вдоль обочин сразу нескольких федеральных трасс в Подмосковье, Карелии, Ульяновской области, Сибири и в других регионах, затруднив движение по этим трассам, что в ряде случаев привело к многочасовым пробкам. Причиной протеста стали планы введения оплаты за проезд по федеральным трассам для грузовых автомобилей массой более 12 тонн и штрафов за неоплаченный проезд. В результате Минтранс предложил компромиссное решение. Штрафы за неоплаченный проезд 12-тонных автомобилей по федеральным трассам общего пользования (450 тысяч рублей за первое нарушение и 1 миллион рублей за повторное) с 15 ноября будут брать только в Московской области, а в других регионах их введут на полгода позже — в мае 2016 года. Введен также понижающий коэффициент по сравнению с изначально предложенной ставкой 3,73 руб./км. До конца февраля владельцам тяжелых грузовиков придется платить 1,53 руб. за километр, а с 1 марта 2016 г. до 31 декабря 2018 г. 1 км будет стоить 3,06 рубля. Однако дальнобойщики требуют отмены платы за проезд, поэтому в воскресенье, 15 ноября, акция может быть повторена. Ситуацию с протестом дальнобойщиков «Ежедневному журналу» комментирует политолог, заместитель директора Центра политических технологий Алексей МАКАРКИН: Власти сделали всё, чтобы купировать этот протест. Они пошли на какие-то частичные уступки, не очень принципиальные, но которые могут быть значимы для части протестующих. Возможны и какие-то дальнейшие шаги навстречу протестующим, если общественное движение будет разрастаться. Но при этом им будут достаточно чётко давать понять, что если их протест начнёт политизироваться, то они не получат вообще ничего. Сами по себе дальнобойщики могут чего-то добиться, но если они начнут сотрудничать с оппозицией или пользоваться ее лозунгами, то такая возможность исчезнет. Кроме того, существуют способы раскола подобных движений. Они описаны ещё в западной литературе и хорошо известны по опыту начала ХХ века. Внутри протеста выделяется умеренная часть, которая боится вступать в какое-то серьёзное противостояние, и противопоставляется радикалам. Скорее всего, события будут развиваться по подобному сценарию. При этом не только представители власти, но и сами дальнобойщики в большинстве своём также против политизации своей активности. Вряд ли кто-то из них ответит утвердительно на вопрос о том, означают ли их действия отказ от поддержки президента. Сейчас они будут очень осторожны в общении с представителями любых политических сил, как парламентских, так и непарламентских. Россия. Новосибирск. 11 ноября 2015. Во время массовой акции протеста дальнобойщиков на трассе Р-254 "Иртыш" в связи с введением покилометровой оплаты проезда с 15 ноября для транспортных средств массой свыше 12 тонн. Евгений Курсков/ТАСС |

|

#3

|

||||

|

||||

|

26.10.2009, 14:39

В истории со смещением Марины Литвинович с должности исполнительного директора Объединенного гражданского фронта есть две стороны. Первая – роль политтехнолога в российской партийной жизни. Литвинович – профессиональный политтехнолог, представитель профессии, глубоко рациональной и ориентированной на скорейшее достижение оптимального результата. Практика показывает, что политтехнологу может стать неуютно в идеологической партии (либо движении, как ОГФ). Наилучшая модель отношений между партией и политтехнологом – трудовое соглашение, когда специалист предлагает клиенту наилучшие – по его, разумеется, мнению – решения, а клиент имеет выбор из большого количества возможностей, от полного принятия рекомендаций до прекращения сотрудничества. При этом сам политтехнолог, разумеется, не выступает в публичном пространстве от имени партии, идеологию которой он может не полностью разделять, а иногда не разделять совсем. Для каждого специалиста (либо фирмы, работающей в этой сфере) существуют свои ограничители в этом вопросе, он сам определяет, с какими клиентами нельзя сотрудничать, исходя из нравственных критериев. У политтехнолога могут быть свои политические взгляды, симпатии или антипатии, представления о добре и зле – это помогает ему не превратиться в ландскнехта. Но его рабочим приоритетом является профессиональная эффективность – по аналогии с адвокатом или финансовым аналитиком. Марина Литвинович стала не только политтехнологом, но и главным политорганизатором ОГФ, что неизбежно привело к тому, что она оказалась внутри структуры ОГФ – движения идеологизированного и радикально оппозиционного, со своей внутренней дисциплиной. Это своего рода клуб, в котором действуют определенные правила, несоблюдение которых неприемлемо для большинства его членов. Пока эти правила представлялись политтехнологу единственно возможными, он им следовал. Однако рано или поздно должен был произойти конфликт – когда рациональность вступила в противоречие с характером организации. По мнению политтехнолога, будущее у этой организации возможно только в результате серьезных изменений, на которые ей пойти крайне сложно (если вообще возможно) по идеологическим или иных значимым причинам. Политтехнолог может работать со структурой, не имеющей серьезных перспектив, год, два, три, больше. Но если он понимает тупиковость своих усилий, то стремится изменить ситуацию, вступая при этом в конфликт со сторонниками ортодоксии. Если он находится вне организации, все решает просто, без излишнего шума, который невыгоден ни одной из сторон – участники мирно расходятся. Если внутри, то возможен скандал, что и произошло в ОГФ, где политтехнолог объективно превратился в политика, сохранив при этом во многом «технологический» подход к решению политических проблем. И здесь мы переходим ко второй стороне этой истории. Представляется, что, с точки зрения Литвинович, радикальная оппозиционность ОГФ, жесткая непримиримость в отношении всех представителей власти и их действий, были неизбежны в то время, когда провоцировались самой властью. А именно: целенаправленной политикой исключения из политической жизни «несогласных» в широком смысле этого слова, от радикальной НБП до вполне умеренных республиканцев Владимира Рыжкова. Вспомним хотя бы вынужденное исключение из избирательного списка лояльнейшей «Справедливой России» Сергея Шаргунова. Новое избирательное законодательство лишило возможности баллотироваться в Госдуму политикам, не вписавшимся в оставшиеся семь политических партий, только две из которых (КПРФ и «Яблоко») можно считать оппозиционными, несмотря на то, что и они вынуждены идти на компромиссы с властью. Что изменилось с приходом Дмитрия Медведева на пост президента? На первый взгляд, изменений мало – ни одна принципиально новая партия не зарегистрирована, государство сохраняет доминирование в медийной сфере. И все же есть два новых явления, которые нуждаются в серьезном осмыслении. Первое из них – отказ от жесткой политики исключений в пользу постепенного, эволюционного (в стиле Медведева) «включения» критиков власти в процесс диалога. Никита Белых стал губернатором Кировской области, а Мария Гайдар (первоначально эмоционально осудившая его за этот шаг) – вице-губернатором. Из состава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека выведены почти все его члены, считавшие, что права человека – дело десятое по сравнению с правами государства. Зато включены Ирина Ясина, Елена Панфилова (поддержавшая сейчас Марину Литвинович в конфликте с большинством лидеров ОГФ и объявившая о выходе из этой организации), Дмитрий Орешкин. Членом Общественной палаты по президентской квоте стала Елена Лукьянова. Из этого же ряда и некоторые другие действия Медведева, не связанные с персональными назначениями. Например, интервью «Новой газете», после которого прекратилась осада этого оппозиционного издания, проводившаяся прокремлевской молодежью. Этого мало? С точки зрения оппозиции, наверное, да. Но не стоит забывать о реальном влиянии оппозиционных сил на российское общество, которое сейчас крайне невелико. И если бы Медведев не предпринял перечисленных выше действий, то на его рейтинге это никак бы ни сказалось. Второе явление – месседжи Медведева, адресованные обществу. Это не только статья в «Газете.ру», но и критика в адрес государственных корпораций, и позиция в «деле Подрабинека», озвученная пресс-секретарем президента Натальей Тимаковой. Без этого политика «включения» могла быть объяснена стремлением расколоть оппозицию, вырвав из ее рядов наиболее дееспособные элементы. Похоже, однако, что дело не в этом. Медведев, желая создать максимально представительную политическую коалицию, действительно ищет союзников, в том числе и в той части общества, которая для российской власти последних лет была «отрезанным ломтем». А уже эта часть – оппозиционная – вынуждена в связи с этим определяться, раскалываясь на «большевиков» и «меньшевиков». «Большевики» требуют от власти революционных изменений (причем «здесь и сейчас»), «меньшевики» готовы принять медведевскую эволюционную логику. Для «большевиков» Элла Памфилова существенно опаснее, чем движение «Наши», потому что отвлекает часть оппозиции от борьбы в пользу диалога. Точно так же, как Ленин считал тогдашних меньшевиков и кадетов более вредными врагами рабочего класса, чем черносотенцев. Таким образом, Литвинович в нынешней ситуации оказалась в числе «меньшевиков», позиция которых полностью неприемлема для «большевистской» части оппозиции. Есть ли шанс на успех – не в рамках отдельно взятой организации, а в общенациональном масштабе – у «большевиков»? Есть, но только в условиях очередной смуты, которых в российской истории было немало – ведь после смуты в этом случае неизбежно последуют люстрации. Могут ли ответственные политики ориентироваться на такой сценарий, отвергая возможность эволюции, пусть даже и не безусловную – вопрос риторический. Автор — первый вице-президент Центра политических технологий http://www.ej.ru/?a=note&id=9563 (Про шанс у большевиков это очень любопытно. Мне-то казалось, что этим шансом большевики уже пользовались в течение этак лет семидесяти. Речь идёт о второй попытке?.. А сколько всего разрешат?.. - В.Р.) |

|

#4

|

||||

|

||||

|

http://www.mk.ru/politics/2015/12/16...atriotizm.html

Впервые за последнюю сотню лет общество не видит пути вперед, пусть даже утопического  фото: Алексей Меринов Ноябрьский опрос «Левада-Центра» показал, что россияне прежде всего гордятся триадой — своей историей (88%), своей армией (85%) и своим спортом (84%). В то же время экономическими достижениями гордятся 27%, социальной справедливостью — 23%, системой социальной защиты — 21%. Таким образом, из современных событий люди гордятся присоединением Крыма и войной в Сирии (как атрибутом великой державы — чем мы хуже американцев, которые при Буше-младшем воевали в Афганистане и Ираке), а также олимпийской победой в Сочи. Отсюда и гордость армией и спортом, тогда как в экономике и социальной сфере похвастаться нечем. В известной гонке телевизора и холодильника первый пока ведет с большим отрывом, что связано не только с фактором пропаганды — просто очень хочется ощущать величие страны, в которой ты живешь и с которой себя идентифицируешь. 85% согласны с тем, что для них лучше быть гражданами России, чем любой другой страны мира. «Внутренняя эмиграция» насчитывает всего несколько процентов населения — как, впрочем, и в РСФСР начала 1980-х годов. Поэтому негативная информация вытесняется на периферию сознания, а в ряде случаев — например когда речь идет о рисках сирийской войны — просто игнорируется. Ключевым в отношении как к позитивным, так и к негативным событиям становится фактор веры — людям хочется верить, что стоит немного потерпеть — и экономический рост возобновится, зато и величие никуда не денется. Немаловажно также и то, что российские военные и спортсмены играют в общественном сознании роль своего рода «реставраторов» — они не столько создают новые сущности, сколько восстанавливают прежние, знакомые по советским годам (либо по рассказам о них представителей старших поколений). Более сложная ситуация с ответами на вопросы о достижениях в технической и гуманитарной сферах. Отечественными наукой и техникой гордятся 72%, а литературой и искусством — 77%. Но если внимательно посмотреть, то становится ясно, что предметами гордости они были и пару десятилетий назад (цифры 1996 года — соответственно 66% и 74%). А это означает, что респонденты в данных случаях имеют в виду не современное состояние этих сфер, а все ту же историю — от стихов Пушкина до полета Гагарина. Дарья Донцова и падающие спутники не имеют к этому никакого отношения. Таким образом, основанием для современного российского патриотизма является гордость за историю и стремление к «реставрации» былого величия. В этом принципиальное отличие от предыдущих времен, где истории уделялось свое почтенное, но не ведущее место. Так, в императорской России основой идентичности было православие. Знаменитая уваровская формула «Православие, самодержавие, народность» расставляла приоритеты именно в такой последовательности. В официальном гимне говорилось о «царе православном», а декабрист Одоевский мечтал о временах, когда «Из искры возгорится пламя / И православный наш народ / Сберется под святое знамя». Православная вера создавала эффект уникальности страны, подчеркивала ее духовное превосходство над соседями как на юге и востоке, так и на западе. Кроме того, фактор веры играл немалую роль в отношении русских людей к «своей» территории. До появления протестантизма внутриевропейские войны нередко не отличались слишком большим ожесточением — в конце концов для спасения души не так важно, кто правит той или иной территорией — английский или французский король, или же бургундский герцог. В любом случае вера оставалась католической, а местный епископ подчинялся Папе Римскому. В России ситуация была принципиально иной. Потеря даже небольшой части территории («Кемской волости», которую в известном фильме и.о. царя чуть было не отдал шведам) означала, что ее жители будут обращены в чуждую веру и, следовательно, лишатся надежды на посмертное спасение в раю. Более того, периодически возникало желание спасти братьев-славян от чуждого ига, приведя их под скипетр православного царя. Отсюда и огромная роль территориального фактора, который нельзя объяснить только имперскими амбициями или экономическими интересами. Впрочем, к началу ХХ века религиозный фактор в значительной степени выдохся, причем это относилось как к образованным слоям общества, так и к народу в целом. В Первую мировую войну перспектива водружения креста над Святой Софией (тема, возродившаяся в информационном пространстве в последние недели в результате конфликта с Эрдоганом) уже не вызывала всенародного энтузиазма. Поэтому в период «кризиса веры» государству приходилось все чаще обращаться за легитимностью к истории — апофеозом этого стало празднование 300-летия династии Романовых за четыре года до свержения монархии. «Кризис веры» привел и к противоположному эффекту — широкому распространению, в первую очередь в интеллигентских кругах, теорий эволюционного прогресса, свойственных либеральному западничеству. Но в любом случае важно отметить, что православие хотя и исторично (сама миссия Христа — часть истории), но не обращено в прошлое. Напротив, оно эсхатологично, то есть для православного человека главным является ожидание второго пришествия Христа и конца мира, а история рассматривается как подготовка к этим событиям, а не как самодовлеющий фактор. Секулярный ХХ век предложил России альтернативу православному сознанию — единственно верное коммунистическое учение. Вместо устремленного ввысь храма Христа Спасителя появились роскошные мозаичные подземные станции Московского метрополитена. Коммунистическая идея неразрывна с понятием прогресса (только связывала его в первую очередь с революциями) и при этом была своего рода атеистической квазирелигией, также обращенной в будущее, — только рай ожидался не на небесах, а на земле. Отсюда и та же самая ключевая роль территории — не оставлять же трудящихся под пятой капитала. А если оставили (Брестский мир, договоры с Польшей и балтийскими странами), то надо сделать все, чтобы при первом же удобном случае спасти их от помещиков и капиталистов. Однако уже перед Великой Отечественной войной забытая в борьбе за светлое будущее история начала возвращаться (вспомним фильмы «Александр Невский» и «Петр Первый»), а в военные годы о Суворове и Кутузове говорили едва ли не чаще, чем о Ленине. Но о светлом будущем официально не забывали до конца восьмидесятых, когда оно окончательно себя дискредитировало. Что мы видим сегодня? После кратковременного ренессанса либеральной версии прогресса и малоудачных и не слишком настойчивых попыток сформулировать идею продвижения России на Запад, общество обратилось назад — приоритетом стала гордость своим прошлым. Это неудивительно — еще в перестроечные годы предпринимались попытки «реставрировать» досоветскую Россию, хотя бы виртуально (вспомним фильм Станислава Говорухина «Россия, которую мы потеряли», вышедший уже после распада СССР, но задуманный еще до него). Правда, сейчас вся досоветская история в глазах россиян все более сливается в один длинный сюжет из полузабытого школьного учебника, где неясно, да и неинтересно, кто был раньше — Александр Невский или Минин с Пожарским. К празднику 4 ноября народ равнодушен (как, впрочем, и к 7 ноября — прежнему красному дню календаря), а победитель в Ледовом побоище получил первую строчку в конкурсе «Имя России» только потому, что ее не хотелось отдавать Сталину, лидировавшему в результате мощной мобилизации сторонников «вождя и учителя». Единственное событие, консолидирующее россиян, — это Великая Отечественная война, через призму опыта которой рассматриваются многие современные события — от украинских событий до противостояния с Западом. И, конечно же, очень многим хочется вернуться в модифицированный Советский Союз — то есть брежневский СССР, но без коммунистической идеологии (ее можно заменить на патриотическую), официального атеизма, слишком большого вмешательства в частную жизнь и запрета любого бизнеса. При этом любые территориальные уступки решительно отвергаются (фактор Курил), но и экспансия не слишком приветствуется, за исключением Крыма, который и украинским-то психологически не считался еще задолго до марта 2014-го. Если «братьев» надо спасать с помощью военной силы и к тому же при опасности втягивания в большую войну, то лучше не рисковать и не идти на Киев или даже Мариуполь — в этом уверены большинство россиян (за направление войск на помощь ДНР-ЛНР в августе, согласно «Левада-Центру», высказывались лишь 20% россиян). Пожалуй, впервые за последнюю сотню лет общество не видит пути вперед, пусть даже утопического. Коммунистическая идея дискредитирована пустыми прилавками второй половины 80-х. Западническая идея тоже не сработала, столкнувшись с отсутствием европейской перспективы и разочарованием в партнерах. Идеологическое евразийство так и осталось игрой ума для интеллигентов — частью азиатского мира россияне себя не видят. Людям очень хочется жить в великой стране и гордиться славной историей — но цены на нефть и прогнозы экономистов все чаще напоминают о суровых реалиях, которые нельзя игнорировать, даже если очень хочется это делать. |

|

#5

|

||||

|

||||

|

http://polit.ru/article/2016/01/02/new_makarkin/

02 января 2016, 08:38 Новый год Россия Наиболее важные события и итоги 2015 года, ожидания и прогнозы на 2016 год от первого вице-президента Центра политических технологий, главного редактора "Политком.ру" Алексея Макаркина. Наиболее важные события и итоги 2015 года Что касается итогов года, то это рост проблем между Россией и Западом; замораживание – хотя и не очень стабильное – украинского конфликта, который в любой момент может снова вспыхнуть. В Сирии Россия стремилась навязать себя Западу в качестве союзника, показать, что без нее никуда в ключевых мировых вопросах. Но это желание упирается в другую проблему – в то, что Россия очень сильно завязана на Башаре Асаде, который неприемлем для Запада. И те варианты, которые предлагает Запад – «давайте Асад уйдет через какое-то время» – для самого Асада тоже неприемлемы, так как он является не только президентом Сирии, но и неформальным главой алавитской общины. И если он уйдет с поста президента, то президентом уже не станет алавит, и эта община может оказаться под серьезным ударом. Поэтому возникает ситуация, когда Россия вошла в Сирию, но оказывается во все большей зависимости от интересов Асада. Еще, конечно, нужно упомянуть существенное ухудшение российско-турецких отношений и эта тема существенно шире, чем просто двусторонняя проблема, потому что когда у России в 2014 году испортились отношения с Западом, то много говорилось о том, что «Запад нам больше не нужен, мы идем на восток». И вот выстраивание отношений с президентом Турции Эрдоганом было одним из элементов политики «идем на восток». Соответственно, этот элемент сейчас больше неактуален. Ну, и еще один, может быть, даже более важный элемент «дружеского похода на восток» – это отношения с Китаем. В отношениях этих нет ничего конфликтного, но подоплека этих отношений достаточно непростая. Китай рассматривает Россию как страну сырьевую, и это вызывает у России достаточно серьезную обеспокоенность. И еще важный фактор: Китай не собирается делать России никаких подарков и поблажек. И в тех случаях, когда российские компании находятся под санкциями, это осложняет работу и с китайцами. Что касается ситуации внутри страны, то она заключается в том, что население мобилизовано и консолидировано вокруг президента – он единственный защитник и спаситель, люди верят в чудо, в то, что раз он Крым присоединил, он так же и с Америкой справится, и с другими проблемами. Но, судя по некоторым признакам, начиная от выборов в Иркутской области, где победил коммунист, и заканчивая выступлениями дальнобойщиков, «надежда на царя» все меньше распространяется на остальных политиков. Президентский рейтинг чрезвычайно высок, а у остальных начинаются проблемы. Ожидания или прогнозы на 2016 год Ну, и главная интрига 2016 года – это хватит ли экономического ресурса для проведения амбициозной внешней политики. То есть политика остается прежней, но вот каковы будут ее основы? В условиях, когда у России растут проблемы с экономикой и уже есть предположение, что при нынешних нефтяных ценах Резервный фонд будет исчерпан уже в 2016 году. Это вполне вероятный сценарий. И второе: у России нет союзников. То есть она втягивается в очень серьезное противостояние со своими оппонентами, но при этом без союзников. В отличие, скажем, от Советского Союза, у которого был Варшавский договор, был Совет экономической взаимопомощи. И здесь в ситуации с Турцией союзники России, партнеры ее по Евразийскому союзу, от России достаточно отчетливо дистанцировались. И Лукашенко, и Назарбаев, не говоря уж о китайцах, партнерах России по ШОС. То есть здесь проблема вот эта: нет серьезной, мощной экономической основы и нет союзников. Думаю, парламентские выборы пройдут довольно спокойно. Если будут расти протестные настроения – а, скорее всего, это произойдет, – то голосовать будут за коммунистов, эсэров, которые поддерживают власть по многим значимым вопросам. То есть они, по сути, поддерживают президента, но критикуют правительство. Что, в общем, власть вполне устраивает. Основные проблемы будут за пределами 2016 года – на 2016 год ресурса хватит. Что почитать-посмотреть на новогодних каникулах Что почитать? Ну, я сейчас Улицкую читал, «Лестницу Якова» –может быть, потому, что эта книга поднимает, в том числе, темы, актуальные для современной России, хотя эпоха там описана совсем другая и внешние обстоятельства совсем другие. Но то, как люди себя ведут, как они реагируют и где находятся пределы адаптации, к чему можно адаптироваться в смысле потребительского поведения, - очень похоже. И да, до какой бы степени ни надо было адаптироваться – наверно, все-таки не надо терять самого себя. Очень важно оставаться в мире с самим собой. И это такой очень важный опыт, и опыт нашей истории, который там описан, об этом свидетельствует. И сейчас вышла очередная книга Акунина по российской истории – уже третий выпуск «От Ивана Третьего до Смутного времени». Думаю, она также может быть интересным и полезным чтением. Я ее с удовольствием почитал. Сейчас тоже достаточно сложные времена, и понимание истории, понимание того, чем руководствовались наши предки, принимая те или иные ключевые решения, это одна из достаточно важных вещей. Пожелания читателям «Полит.ру» Что пожелать? Рационального поведения в экономической сфере, соизмерения доходов и расходов. В кризис это важно для семейного бюджета, как и понимание того, что сейчас возможно и доступно. Допустим, если есть возможность найти подработку, то ею надо пользоваться. И если есть возможность чего-то не покупать, это тоже надо использовать. То есть здесь такой переход от общества потребления к элементам мобилизационного общества – целиком мобилизационное общество у нас невозможно, но элементы уже внедряются, и даже элементы такого военного общества. Это всегда достаточно тяжело не только для экономики в целом, но и для конкретных граждан. Поэтому вот такая адаптация, понимание новой ситуации и того, как себя надо рационально вести – это такой ключевой момент. У нас еще в 1992 году, в период инфляции, по инерции несли свои деньги государству. А куда еще они могли? Сейчас, конечно, люди стали рыночно более грамотными. Но это не избавляет их от финансовых «пирамид», всяких сомнительных структур, ну, и не избавляет их от инерции – инерции потребительского поведения, свойственного совсем другой эпохе. |

|

#6

|

||||

|

||||

|

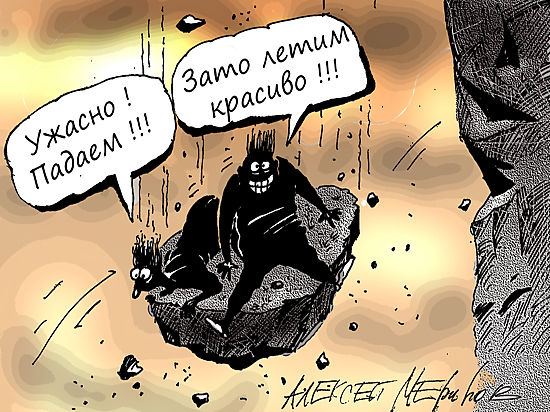

http://3.3.ej.ru/?a=note&id=29303

9 ФЕВРАЛЯ 2016,  Михаил Златковский Главная проблема политики российской власти – принципиальное расхождение свойственных ей внешнеполитических амбиций и находящейся в ее распоряжении амуниции. Правда, внутриполитические условия для ее деятельности в прошлом году были весьма благоприятны. Рейтинг одобрения работы Владимира Путина на посту президента в прошлом году достигал заоблачных 90%, вслед за ним выросла поддержка и всех институтов власти. Эйфорическое состояние общества ярко выражалось в соотношении тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (оптимистов), и тех, кто считает иначе (пессимистов). В июне 2015 года их соотношение, согласно исследованию Левада-центра, составляло 64 к 22 – и это в условиях нарастающих социально-экономических проблем. Во втором полугодии число оптимистов снижалось, но незначительно – людям не хотелось расставаться с надеждами на то, что вот-вот появятся первые признаки окончания кризиса. Однако в январе нынешнего года произошло сильное падение оптимизма россиян. Количество тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении, за месяц снизилось на 11 пунктов – с 56 до 45%. Эта цифра практически соответствует количеству оптимистов, зафиксированному накануне присоединения Крыма – в январе 2014 года (43%). Число пессимистов также увеличилось, хотя и в меньшей степени – на 7 пунктов – с 27 до 34%. Это существенно меньше, чем в январе 2014-го, когда количество пессимистов примерно соответствовало числу оптимистов и достигало 41%. В то же время часть недавних оптимистов на сегодняшний момент перешла в число неопределившихся (оно увеличилось на 5 пунктов – с 16 до 21%). После патриотического подъема 2014 года им психологически сложно заявить о полной утрате оптимизма – похоже, что они еще надеются на позитивные изменения. Президентский рейтинг остается на высоком уровне (82%), но сильно «просели» рейтинги региональной власти (они упали на более низкий уровень, чем в январе 2014 года) и традиционно непопулярной Государственной думы (число одобрящих ее деятельность на 15 пунктов меньше, чем осуждающих). Количество одобряющих и неодобряющих деятельность правительства примерно сравнялось, что существенно лучше, чем в январе 2014-го, но все равно тревожно для кабинета министров. Хотя «крымская» эйфория ушла, доверие к телевизионным новостям падает (с марта 2014-го по ноябрь 2015-го – с 50 до 41%), население все более подвержено пессимизму и тревожится по поводу состояния своего холодильника, однако отказаться от мечты о «вставании с колен» россияне не готовы. Слишком сильным является чувство возвращения величия страны, которое сейчас понимается россиянами преимущественно как возможность поступать на международной арене по образцу Джорджа Буша-младшего, то есть широко использовать силовой ресурс для достижения геополитических целей. Впрочем, США не справились тогда с ролью единоличного мирового лидера, несмотря на куда более мощный набор имеющихся в их распоряжении ресурсов, чем те, которыми сейчас располагает Россия. Но об этом общество предпочитает не задумываться. В то же время подавляющее большинство россиян не готовы идти на сколько-нибудь значимые жертвы для достижения великих целей – по оценкам, к ним готовы 10-12% населения. Мобилизовать народ на масштабные свершения не удастся. В частности, общество, хотя и позитивно относится к использованию военной силы против врагов, но боится затяжной войны. Оно одобряет два вида военных действий – либо бескровный «освободительный поход» (присоединение Крыма), либо «телевизионная картинка» (как ракеты с Каспия, разящие террористов в Сирии). Но не более того. Как представляется, количество пессимистов в нынешнем году будет расти, так как «подарков» у государства для патерналистски настроенного общества практически не остается. Даже в год выборов пенсии предполагается проиндексировать всего на 4% – на большее средств нет. Впрочем, к концу лета могут «подбросить» еще, но догнать инфляцию вряд ли удастся – поэтому всплесков оптимизма может быть все меньше и они будут все слабее. Кроме того, будет уменьшаться надежда на то, что из кризиса удастся выйти в относительно короткие сроки. Но такое состояние общества вряд ли скажется в 2016 году на политической системе. Люди не хотят выходить на улицы, причем сразу по трем соображениям. Первое – страх того, что в России будет «как в Украине, Сирии, Ливии», то есть начнется стрельба. Второе – неверие в способность добиться реальных перемен. И третье – ужесточившееся законодательство, грозящее участникам митингов не только резко повышенными штрафами, но и уголовным преследованием (и прецедент такой «посадки» уже есть – «дело Ильдара Дадина»). В этой ситуации люди будут, как в советское время, дебатировать на кухнях (в соцсетях это делать все более рискованно) и, как в 90-е годы, урезать расходы и пытаться искать подработки. А на протестные акции по экономическим вопросам способны лишь локальные группы (такие как дальнобойщики, выступившие в 2015 году против системы «Платон», или работники отдельных градообразующих предприятий). Рост протестных настроений может использовать на думских выборах парламентская оппозиция, которая действует в рамках «крымского консенсуса», предусматривающего единство в области внешней политики, безопасности и «борьбы с экстремизмом» (то есть с теми, кто в этот консенсус не вписывается). Она не критикует президента, но по максимуму играет на недовольстве курсом правительства – тем более что «единороссовский» список возглавит премьер Медведев. Таким образом, можно говорить о том, что общество не готово идти против власти, но оно все более погружается в депрессию. А ситуация с экономической амуницией, то есть с базой для проведения амбициозной внешней политики выглядит еще более проблемной. Времена даже умеренного стабильного роста ВВП остались в прошлом (а для нормального развития России как развивающегося рынка нужен рост, существенно превышающий европейский, – примерно 5-7%). При нынешних ценах на нефть Резервный фонд может быть израсходован уже в 2016 году. А оснований для их быстрого роста не наблюдается – Саудовская Аравия демпингует на европейском рынке, Иран после снятия санкций собирается резко нарастить нефтяной экспорт. ОПЕК в ее нынешнем виде все менее способна играть регулирующую роль – как из-за внутренних противоречий, так и в связи с напряженными отношениями с производителями, в организацию не входящими и ее правилам не подчиняющимся. А все слова о диверсификации и импортозамещении не влияют на ситуацию в экономике (что неудивительно – даже Ирану с его Стражами исламской революции и мощным религиозным мобилизующим фактором не удалось создать эффективный импортозамещающий сектор в период санкций). Герман Греф говорит о самом масштабном банковском кризисе за 20 лет – и, действительно, рушатся не только «прачечные», но и известные банки с многолетней историей (Пробизнесбанк, «Российский кредит», Внешпромбанк). Снят неформальный запрет на банкротство системообразующих компаний в ключевых отраслях – первым примером стала авиакомпания «Трансаэро». И это, похоже, только верхушка айсберга – многие банкротства вскрывают махинации с отчетностью, которые приводили к тому, что уже нежизнеспособные структуры продолжали выглядеть вполне нормальными (своего рода «эффект зомби»). Так что в следующем году, вполне возможно, будут новые печальные сообщения такого рода. Разговоры о реформах (хотя бы экономических) упираются в две проблемы. Первая – нежелание идти на непопулярные меры, такие как повышение пенсионного возраста, до президентских выборов 2018 года. Вторая – огромная роль силового лобби, препятствующего любому действенному ограничению контролируемых им ресурсов. Поэтому возможны технические улучшения в отдельных сферах, которые, однако, вряд ли окажут серьезное влияние на деловой климат. Не лучше ситуация и с союзниками на международной арене – точнее говоря, с их отсутствием. Если у СССР хотя бы были партнеры по Варшавскому договору и СЭВ, то сейчас участники пророссийского альянса ОДКБ не торопятся поддержать Россию в конфликте с Эрдоганом. О «повороте на Восток», популярном в 2014 году, сейчас предпочитают не говорить – Турция стала врагом, а Китай оказался трудным переговорщиком, не собирающимся авансировать российские проекты (даже выгодную ему «Силу Сибири»). К негативным для себя переменам в Латинской Америке (поражение кандидата-перониста на президентских выборах в Аргентине, разгром чавесистов на парламентских выборах в Венесуэле) Россия оказалась явно не готова. Попытки делать ставки в Европе то на Орбана, то на мадам Ле Пен, то на Ципраса выглядели импровизациями, которые по разным причинам быстро рассыпались. Но главное – страна обращена в прошлое, гордится великой историей, нравственностью и духовностью и становится все менее интересной для партнерства в современном мире – пожалуй, это еще большая проблема, чем санкции и антисанкции. Таким образом, в России наблюдаются снижение общественного оптимизма, трудная вынужденная адаптация населения к кризису, экономическая депрессия и отсутствие союзников. И нет оснований полагать, что в нынешнем году ситуация серьезно изменится – напротив, ситуация будет осложняться и далее. Так что разрыв между амбициями и амуницией в полной мере сохранит свою актуальность. Автор — первый вице-президент Центра политических технологий Графика Михаила Златковского/ zlatkiovsky.ru |

|

#7

|

||||

|

||||

|

http://3.3.ej.ru/?a=note&id=29762

3 ИЮНЯ 2016 г.  ТАСС Социологические службы фиксируют рост рейтинга ЛДПР, которая хотя и ненамного, но опережает КПРФ. По данным ВЦИОМ, в конце мая жириновцы опережали коммунистов на 2 процентных пункта (11 против 9%). ФОМ считает, что ЛДПР обгоняет КПРФ на один процентный пункт (11 против 10%). Конечно, избирательная кампания еще не началась — поэтому не стоит преувеличивать значимость этих результатов. Коммунистический избиратель отличается дисциплинированностью, да и агитация, которая может повлиять на настроения россиян, еще не началась. К тому же разрыв между коммунистами и жириновцами находится в пределах статистической погрешности. Но и недооценивать эту тенденцию не стоит. Во-первых, потому что впервые за долгое время у КПРФ появился реальный конкурент в борьбе за второе место на выборах по пропорциональной системе. Напомним, что в сентябре только половина депутатов будет избираться по спискам — вторую половину выберут в одномандатных округах. Это, кстати, не слишком приятная новость для жириновцев: сильных одномандатников у них никогда не было и сейчас не видно. Разве что удастся привлечь влиятельных регионалов и договориться с Кремлем о том, что в этих округах не будут выдвигаться «единороссы». Прецедент был: в 2014 году депутатом Мосгордумы был избран выдвинутый ЛДПР владелец стройхолдинга «СУ-155» Михаил Балакин. Баллотироваться от «Единой России» ему было неудобно — холдинг к тому времени уже испытывал сильнейшие финансовые трудности (а в нынешнем апреле московский арбитраж официально признал его банкротом). А ЛДПР с удовольствием согласилась помочь Балакину избраться, впервые в своей истории получив депутата в Мосгордуме. Во-вторых — и это самое интересное, — возникает вопрос о том, что за избиратель пришел сейчас к Жириновскому. Можно выдвинуть обоснованное предположение, что речь идет о «продвинутом» городском населении, то есть о тех россиянах, которые в декабре 2011 года пошли голосовать за «Справедливую Россию», проведя в Думу не только отца и сына Гудковых, Пономарева, покойного Валерия Зубова, но заодно и Мизулину. В 2012 году на президентских выборах многие из них поддержали Михаила Прохорова. Они солидаризировались с большинством требований протестующих с Болотной площади, хотя активной роли в этих событиях не играли — это своего рода «периферия протеста», гораздо более многочисленная, чем его непосредственные участники. Сейчас эти избиратели не видят «своей» партии, что неудивительно. Существует представление, что все большее количество россиян получает политическую информацию из интернета, но оно нуждается в уточнении. Действительно, количество интернет-пользователей растет (в 2015 году, по данным GfK, на 4 млн человек, достигнув отметки 70,4% населения России), но основные сведения о политике россияне все равно получают из телевидения — интернет лишь дополняет эту информацию, да и то далеко не всегда. А на телеэкране представители непарламентских партий появляются эпизодически, зато Жириновский — постоянный гость телеканалов. Так что если Явлинского будут показывать по телевизору хотя бы в три раза меньше, тем Жириновского, то рейтинг лидера «Яблока» может пойти вверх, хотя и не очень сильно. Но Явлинского никто не показывает. Дело, разумеется, не только в телевидении. Три парламентские партии соревнуются друг с другом в выражении глубокого почтения к советскому прошлому. Коммунисты вообще собираются идти на выборы с портретом Сталина. А Жириновский в свойственной ему манере демонстративно громит по телевизору и Сталина, и Ленина как малограмотных варваров, прославляя величие Российской империи. Миллионы ностальгирующих по Союзу поклонников Проханова и Николая Старикова возмущаются, принимая игру за реальный бой, а «продвинутые» горожане смотрят на Жириновского и думают: ну, Жирик, молодец, правильно говорит, так им, ретроградам, вмазал. Возникает парадоксальная ситуация: именно Жириновский сейчас уловил антитоталитарный запрос и расширяет тем самым свою поддержку за счет новых электоральных групп. При этом он руководствуется традиционной для себя логикой: не надо стремиться понравиться всем — куда лучше сделать ставку на конкретную целевую аудиторию и умело ее обхаживать. Конечно, можно много и обоснованно говорить об имитационном, «шутовском» характере деятельности лидера ЛДПР, но факт остается фактом. Когда Сталина критикует либерал, его можно обвинить в том, что он занимается диверсией по заданию иностранных разведок. И в нынешней психопатической ситуации и «продвинутый» горожан, даже заглянувший разок из любопытства на Болотную, может задуматься: а вдруг правда? Но у Жириновского на этот счет стопроцентное алиби — ему можно. Добавим к этому и то обстоятельство, что в условиях резкого роста антизападных настроений Жириновский, которые долгие годы был enfant terrible российской политики, сейчас оказался в ее мейнстриме. А «продвинутые» городские слои, хотя и в меньшей степени, чем другие, но тоже подвержены антизападничеству, желанию, чтобы «пиндосам» было похуже. И риторика Жириновского перестает вызывать отторжение и возмущение — она вписывается в общий тренд, когда формулировки о «ядерном пепле» воспринимаются спокойно, как нечто нормальное. На этом фоне пресловутое желание омыть ноги в Индийском океане выглядит образцом умеренности. И, наконец, самое главное. Четверть века назад жители тогда еще советских мегаполисов выходили на многотысячные демонстрации, видя мир в черно-белом свете и надеясь на лучшее будущее. Тогда было время открытия Толкиена и Льюиса — жанра фэнтези, где есть добро и зло, и свобода выбора между ними, и отсутствие «третьего пути». Можно склониться ко злу, но исправиться, пока не поздно (Боромир во «Властелине колец», Эдмунд во «Льве, Колдунье и Платяном шкафе»). Но если зло овладевает человеком, то он морально гибнет вне зависимости от прежних достоинств — как Саруман. Сейчас времена «Игр престолов» — в том смысле, что речь идет не об идеалах, а об интересах. Нет правых и виноватых — есть победители и проигравшие. В «Играх престолов» невозможно представить себе Аслана — там вообще нет Бога, зато собраны все кошмары Средневековья стереотипного, от свирепых войн до религиозного фанатизма, но без очагов духовности, которые не позволяли деградировать Средневековью реальному. Главная задача всех игроков — добиться победы любой ценой, захватить власть или жестоко отомстить обидчикам. При этом подавляющее большинство героев верны своему клану, самыми разными способами защищая его интересы (о морали никто при этом не думает, иначе в этом мире загрызут конкуренты), действуя в парадигме «свой-чужой». Нужно быть совсем уж загнанным в угол, чтобы пойти против клана, как это произошло с Тирионом Ланнистером. Вот и в сознании современного россиянина все меньше морально правых и виноватых. Широко распространено, к примеру, представление, что «все воруют» — и власть, и оппозиция. А раз так, то «продвинутый» горожанин (как и «непродвинутый») делит политиков не на честных и бесчестных, а совсем по другим критериям — на своих и чужих, на успешных и лузеров — под последними, в частности, понимаются лидеры внепарламентской оппозиции. Если тебя нет на телевидении (либо ты присутствуешь там в роли аутсайдера, против которого и ведущий, и подобранная аудитория в зале) — значит, ты неудачник. Конечно, есть люди, которые рассуждают иначе, но они не влияют на электоральные процессы из-за своей малочисленности, многие из них сознательно выбирают внутреннюю и, все чаще, внешнюю эмиграцию. Прежние моральные авторитеты перестали быть таковыми — место стало вакантным. Жириновский прекрасно вписывается в такую логику. Он свой — то есть пламенный критик врагов России. И успешный — раз уже не просто четверть века в политике, но с 1993 года неизменно заседает в Госдуме, богат, влиятелен, любимец телеведущих, настоящий self-made man. Раз в 2012 году голосовали за успешного Прохорова, почему бы сейчас не поддержать успешного Владимира Вольфовича? Даже если в прошлом он и вызывал отторжение по причинам, о которых уже мало кто помнит. Автор — первый вице-президент Центра политических технологий Фото:Россия. Москва. 19 апреля 2016. На открытии выставки лидера ЛДПР Владимира Жириновского "70 лет на службе России", посвященной его 70-летию, в Госдуме РФ. Александр Шалгин/ТАСС |

|

| Метки |

| алексей макаркин |

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

|

|