|

|

|

|

#1

|

||||

|

||||

|

26.11. 18:43

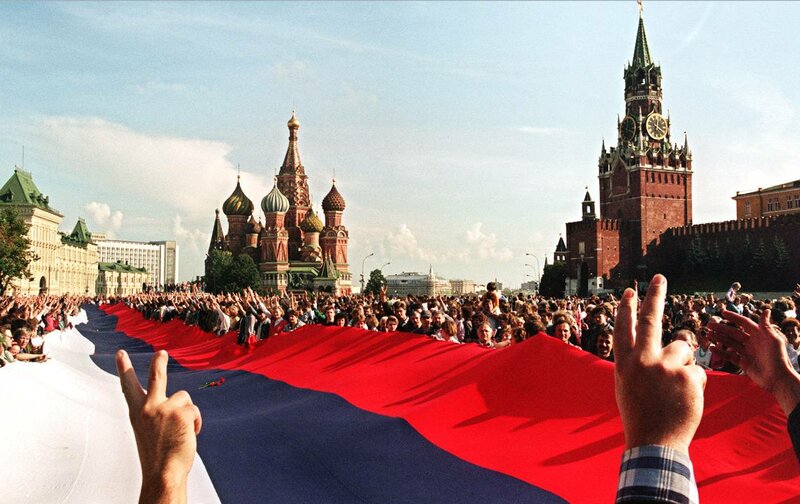

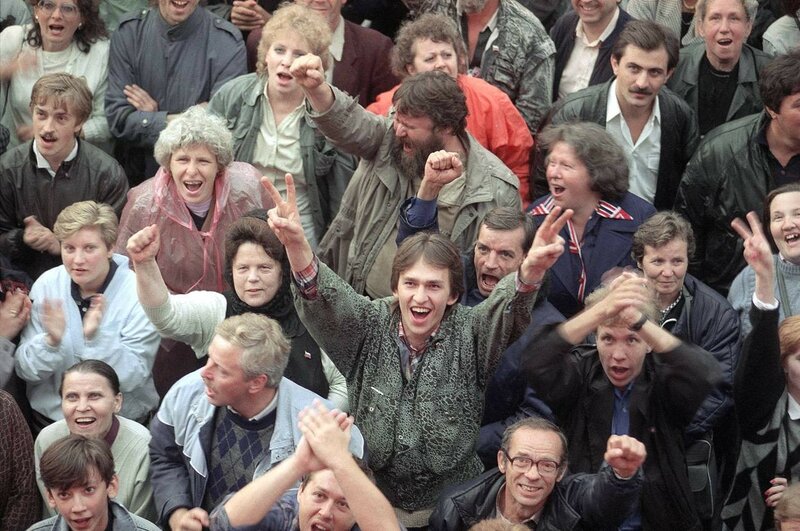

Ещё раз про вчерашнюю поездку в Ельцин-центр. Музей точно лучший в России. Ошеломляет количеством чисто технических примочек, с помощью которых можно услышать, увидеть, почувствовать, разве что не понюхать. Один раз у меня выступили слезы - в зале, где советская квартира. Стенка из старой квартиры Ельциных, проигрыватель для пластинок, отданный Прохоровым, палитра и краски Ильи Кричевского. Помните, один из трёх погибших той ночью на Садовом кольце. Он был архитектором. Телевизор "Рубин". Показывают "Лебединое озеро". А рядом телефон, где диск надо крутить пальцем. Поднимаешь трубку, а там разговор двух москвичек: что-то странное, по телевизору целый день балет, а на улицах танки. Как же мы умудрились так просто все это потерять? Ту победу, то воодушевление, ту страсть и стремление к свободе? Я знаю ответ. Но он слишком простой и отвратительный. Самое главное - будут ли люди ходить в этот музей? Захотят ли они узнать правду? Большинство из них оглушено пропагандой про лихие 90-е. Как объяснить, что это не просто молодость, это был путь вперёд. Я ходила по музею и вспоминала себя на этих митингах, просто видела в толпе. Ведь я везде там была. Я вернулась из Америки, потому что оставаться там, вдали от ТАКОЙ Родины было невозможно. Теперь приходится только завидовать самой себе, что прожила эти годы дома, что видела и чувствовала эту лихость и бесшабашность. Мир открывался для нас. А теперь? Сами знаете. |

|

#2

|

||||

|

||||

|

http://www.rus-obr.ru/blog/34062

вс, 20/09/2015 - 22:22. В Освенциме было хорошо. По крайней мере, обслуживающему персоналу. Есть ведь известные фотографии: они там веселятся, гуляют, что-то отмечают. Брат моей прабабушки был чемпионом Советского Союза по баскетболу 1937 года в составе команды, заметим, "Динамо". И тоже, наверное, был молод и весел. И время проводил на тренировках, а не на Бутовском полигоне, как некоторые, кому не так повезло. А мне было весело в 1992, 1993 году. Идешь, бывало, в школу, выходишь из метро - а там пенсионерки на морозе стоят, водкой торгуют. Никаких тебе "предъявите ваш паспорт", никаких тебе "18 плюс", даже слов таких тогда никто не знал. Словом, берешь у пенсионерки "Пшеничную" - и вперед, к знаниям. Ну и к свободе. Очень хорошо. Вообще, когда одним плохо - другим хорошо, таков закон жизни. И, больше того, когда плохо почти всем - другим очень-очень хорошо, и чем больше страдает равновесие, тем слаще жить меньшинству. Тому самому обслуживающему персоналу. Но есть во всем этом стогу радости - маленькая неприятная иголка. И она колет. Поэтому я, пожалуй, не буду рассказывать о том, какие были прекрасные, свободные девяностые годы, и как мы тогда чудесно жили. Не получается у меня. У меня получается только думать о том, что когда одним хорошо - другим надо стоять на морозе, чтобы хватило на еду. Просто им не досталось свободы. Просто им не повезло. |

|

#3

|

||||

|

||||

|

http://visualhistory.livejournal.com/1645211.html

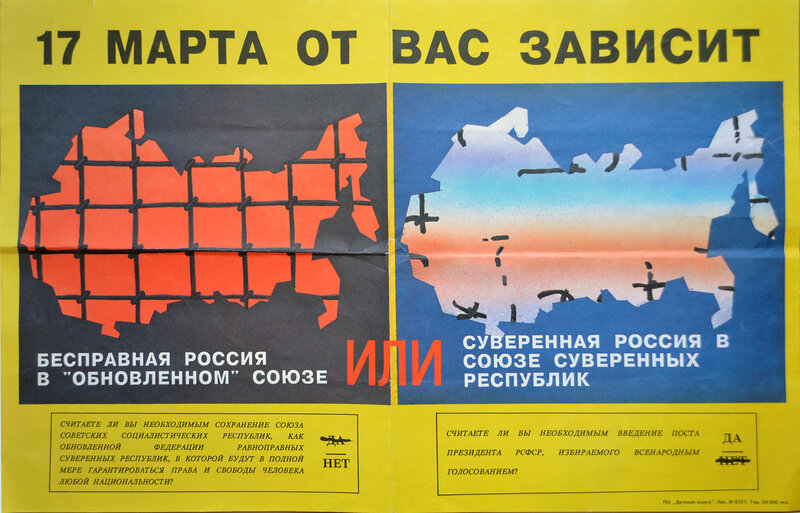

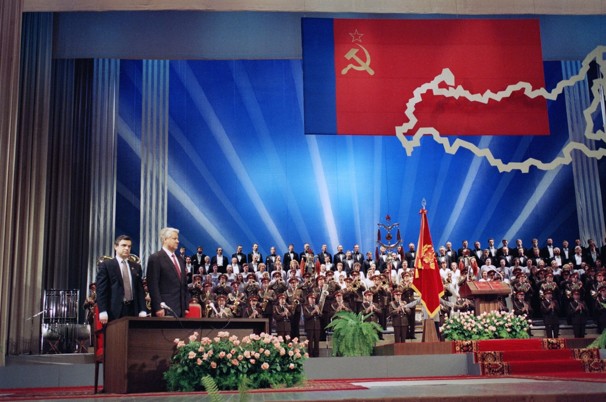

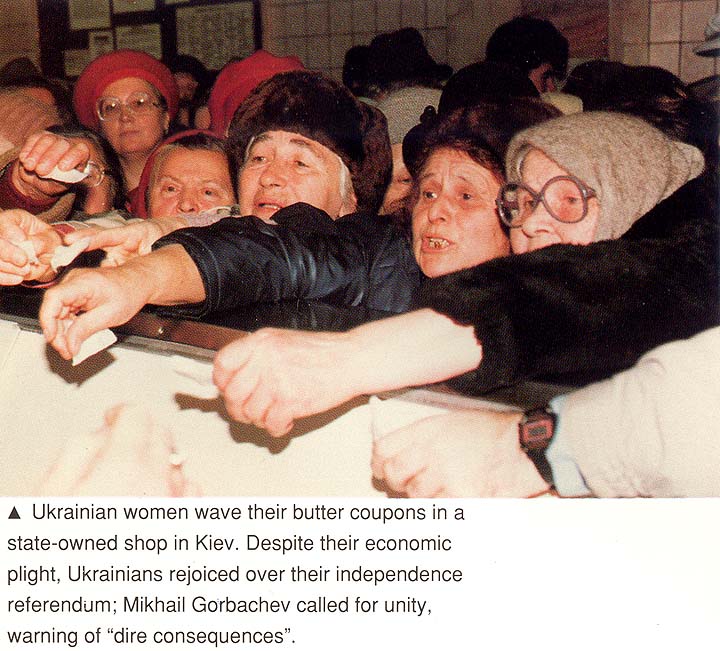

Dec. 8th, 2016 at 12:30 AM Главные мировые события 1991 года произошли в СССР и они носили фатальный характер. Ровно четверть века назад наша страна, на создание которой ушло более 1000 лет, исчезла с политической карты мира.  1991 Борис Ельцин на танке.jpg Давайте вспомним хронологию тех роковых событий. Ситуация в стране начала взрываться с января. 13 января 1991 г. литовские националисты организовали в Вильнюсе провокации против военнослужащих, которые повлекли человеческие жертвы:  16 января 1991 г. Похороны 10 жертв штурма литовского телецентра:  17 января 1991 г. Антисоветские политические граффити заполнили стену у парламента в Вильнюсе:  Фактически это было начало вооруженного мятежа. 23 января 1991 г. Вооруженные литовские боевики "охраняют" здание парламенте в Вильнюсе:  Латвийская ССР. Город Рига. Баррикады в центре города. Фото Дмитрия Соколова, ИТАР-ТАСС: События в Латвии, 1991 год  22 января 1991 года. Шествие в Тбилиси:  500-тысячный митинг 10 марта 1991 г. в Москве, Доминик Моллара:  17 марта 1991 г. состоялся референдум о сохранении СССР. Сторонники Ельцина агитировали голосовать против, заклеив Москву и другие крупнейшие города РСФСР такими листовками:  На референдуме из 185,6 миллиона (80 %) граждан СССР с правом голоса приняли участие 148,5 миллиона (79,5 %); из них 113,5 миллиона (76,43 %) ответив «Да», высказались за сохранение обновлённого СССР. На Украине сохранение Союза поддержали более 70%. Однако некоторые из республик бойкотировали референдум. Май 1991 г. Руководители СССР у вечного огня на могиле Неизвестного солдата:  13 мая 1991 г. впервые в эфир вышли «Вести» и началось вещание телеканала РТР:  5 июня 1991 г. Михаил Горбачев выступил в Осло с Нобелевской речью:  12 июня 1991 г. состоялись выборы президента РСФСР, на которых Ельцин получил 57% голосов. Бюллетень на выборах президента РСФСР:  Одновременно с выбора президента РСФСР в прошёл референдум о переименовании Ленинграда в Санкт-Петербург, на котором 54% участников поддержали возвращение исторического названия. Митинг за переименование Ленинграда. РИА Новости. Замир Усманов:  17 июня состоялась инаугурация Ельцина на пост президента РСФСР: Ещё под советскими символами:  Инаугурация президента РСФСР Б. Н. Ельцина. 1991 год2.jpg  А дальше был "августовский путч". 19 августа 1991 г. ГКЧП. Слева направо А. Тизяков, В. Стародубцев, Б. Пуго, Г. Янаев и О. Бакланов. Фотохроника ТАСС:  Деятельность "кремлёвской хунты" (как "демократы" сразу окрестили ГКЧП) ограничилась грозными декларациями о спасении страны и вводом танков в Москву. 19 августа 1991 г., танки, припаркованные возле Спасских ворот Кремля:  На дальнейшие решительные действия члены этого органа пойти не захотели или уже не смогли. Инициатива была безнадёжно упущена уже к полудню 19 августа, когда небольшая группка людей (сначала их было всего четверо) беспрепятственно начала строить первую баррикаду у Белого дома. Милиция стояла рядом и смотрела совершенно безучастно, как пара студентов перенесли и поставили посреди улицы металлическую секцию ограждения. Через 15 минут уже десятки людей тащили и катили туда всё, что попадалось им под руку: 1991 август 19 Строительство баррикады.jpg Тем временем Ельцин забрался на танк и зачитал свой указ, которым объявил ГКЧП антиконституционным и призвал граждан к сопротивлению путчу:  1991 Moscow.jpg  Так начался Московский Майдан. Передвигавшаяся у Белого дома бронетехника была остановлена и окружена живыми цепями. Экипажи проявили полное миролюбие и быстро установили дружеский контакт с протестующими, так что сцену на этом фото 19 августа можно считать единичным эксцессом: 1991 август 19 у Белого дома.jpg  Похожая картина наблюдалась и у самого Кремля: 1991 август 19.jpg  Первую ночь у Белого дома встречали уже более 10 тыс. людей. Атмосфере была тревожной, но молодёжь упивалась романтикой баррикад и песен у костра:  Бизнесмены непрерывно подвозили пакеты с едой и напитками, а также спальники и прочие вещи, так что жизнь лагеря быстро наладилась. Ночь на баррикадах: Moscow Barriers in front of the White House August 1991f.jpg  Собравшихся подбадривал своими речами Ельцин и другие деятели-демократы (19 августа, фото Димы Танина): 1991 август 19 Дима Танин.jpg  20 августа мирное противостояние ГКЧП продолжается. У Белого дома непрерывно митингуют: 1991 август 20 у Белого дома.jpg  Манифестации против ГКЧП проходили и в других крупных городах СССР. Например, в Минске: Август 1991 года. Площадь Независимости (Ленина). Манифестация против ГКЧП в Минске..jpg  В ночь с 20 на 21 августа в туннеле под проспектом Калинина в Москве произошёл инцидент, в ходе которого погибли строе противников ГКЧП, напавших на колонну бронетехники: SOVIET KREMLIN COUP REACTION  Первая кровь окончательно деморализовала членов ГКЧП, у которых и без того с первого дня дрожали руки. 21 августа они бросились к Горбачёву в Форос и были арестованы. Для Московского Майдана настало время триумфа:  22 августа 1991 года члены Верховного Совета РСФСР на утреннем заседании приняли постановление о национальном флаге РСФСР: возвращение триколора символизирует свержение советского строя и возврат к дореволюционной идеологии.  Гигантский триколор победно проносят по Красной площади: 1991 август Торжества в Москве после провала попытки государственного переворота.jpg Другим наглядным символом свержения советской власти и победы "демократической революции" стал снос толпой 22 августа памятника Феликсу Дзержинскому в Москве (фото Анатолия Сапроненкова): 1991 август 22 Толпа смотрит на статую основателя КГБ Дзержинского Анатолий Сапроненков.jpg  Каждый герой революции мог персонально пнуть "железного Феликса":  22 августа сторонники Ельцина ликуют на улицах Москвы: 1991 август 22.jpg  Военнослужащие также празднуют "победы демократии" (Willy Slingerland AFP Getty Images):  А ведь тогда у[IMG][/IMG] многих и вправду было ощущение, что это самый прекрасный и романтический миг нашей истории: 22 августа 1991 г. Горбачёв возвращается из Фороса: 1991 Горби Возвращение из Фороса.jpg  Знаменитая сцена 23 августа 1991 года — Ельцин показывает Горбачёву, кто теперь в доме хозяин:  24 августа 1991 г. в Москве проходят торжественные похороны трёх жертв противостояния ГКЧП: 1991 август 24 похороны жертв.jpg  24 августа 1991 г. Настало время триумфа петлюро-бандеровских стягов в Киеве: August 24, 1991 The scene on Kyiv"s October Revolution Square.jpg  27 августа 1991 г. На центральной площади митинг в честь провозглашения независимости Республики Молдовы. И. Зенин/РИА Новости:  30 августа 1991 г. Провозглашение независимости Азербайджана:  31 августа 1991 г. Сотрудник КГБ добровольно сдает личное оружие в Вильнюсе:  1 сентября 1991 г. Вильнюс:  21 сентября 1991 г. Житель Баку расправляется с портретом Ленина:  7 ноября 1991 г. Москва отметила уже при новом-старом строе:  Спустя 72 года после провального похода Диникина белые наконец-то вошли Москву:  Впрочем, вскоре стало понятно, что это просто ряженые. 27 октября 1991 г. в результате выборов генерал-майор запаса Джохар Дудаев стал первым президентом Чеченской республики. Встреча Джохара Дудаева со старейшинами. Фото Геннадия Хамельянина. Фотохроника ТАСС:  14 ноября 1991 г. Митинг в Грозном в честь вывода советских войск:  16 ноября 1991 г. Джуна Давиташвили вручает награды Б. Н. Ельцину в Кремле:  1 декабря 1991 г. Граждане Украины голосуют на референдуме за выход из состава Советского Союза в посольстве Украины в Москве:  Ещё буквально вчера те же самые люди с огромным перевесом поддержали на референдуме сохранение СССР. 8 декабря 1991 г. президенты трёх союзных республик собрались в Беловежской пуще и приняли решение о ликвидации СССР. Президент Украины Леонид Кравчук (слева), Председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич (в центре) и Президент России Борис Ельцин (2 справа) после подписания Соглашения о создании Содружества Независимых Государств в Беловежской пуще:  Эта троица одним росчерком пера подписала смертный приговор стране, которую их предки создавали более 1000 лет. 21 декабря 1991 г. Главы Независимых Государств после подписания декларации об образовании СНГ. Алма-Ата, фото Юрий Куйдин, РИА Новости:  21 декабря над Кремлём всё ещё развивался советский флаг:  25 декабря 1991 г. Горбачев уходит в отставку (фото Сергея Карпухина):  На этом заканчивается политическая история СССР.  Теперь посмотрим, как жила страна в 1991 году. На протяжении первой половины 1991 года население доводили до состояния кипения опустошением потребительского рынка. Почти повсеместно вводилась карточная система и "визитные карточки покупателя". Жительницы Киева пытаются отоварить свои талоны на масло, 1991 год:  Московская уличная торговля в апреле 1991 года:  Такой была главная парадная улица столицы 25 лет назад:  СССР ещё не рухнул, но капитализм уже победил. Москва, апрель 1991 года:  Уже в сентябре 1991 г. москвичи начали пользоваться первыми плодами победившего капитализма:  Москва 1991 года стремительно вживается в рынок:  Осенью 91-го на московские улицы пришла полная рыночная свобода:  Популярные журналы начали заполняться коммерческой рекламой. Реклама МММ в журнале "Огонёк" 1991 года:  Такие были тогда компьютеры:  Советские деньги 1991 года:  Жить стало веселей. Олег Газманов. 1991 год. Фото Владимира Веленгурина:  Солист группы Любэ Николай Расторгуев во Дворце спорта Лужники. 1991 год. Фото А. Рыбаковского РИА Новости:  Телеведущий Центрального телевидения Владислав Листьев во время телеигры капитал-шоу "Поле чудес". Виталий Савельев, РИА Новости, 1991 год:  Аллан Чумак исцелял людей прямо на улице, 1991 год. Фото Александра Макарова, РИА Новости:

|

|

#4

|

||||

|

||||

|

https://postnauka.ru/specials/90s

Герои, события и явления 1990-х годов — в спецпроекте ПостНауки и Фонда Егора Гайдара По прошествии четверти века 90-е стали восприниматься как отдельный исторический период, и у людей возникла потребность в их осмыслении. Для многих это время ассоциируется с крушением империи, зарождением нового государства, пустыми полками в магазинах и надеждами на светлое будущее. Мы попытались частично воссоздать это десятилетие в его историческом и культурном контексте, показав характерные для него события, явления и героев. |

|

#5

|

||||

|

||||

|

https://postnauka.ru/video/69732

Искусствовед о политических акциях и радикальных перформансах московских акционистов в 90-е годы 10 ноября 2016 https://youtu.be/ap-H1xHOZdI Интеллектуальный партнер:

|

|

#6

|

||||

|

||||

|

https://postnauka.ru/video/69563

https://youtu.be/VjjB5pPx47k Лингвист о бандитском жаргоне, истории жаргонных слов и новых названиях профессий в 90-е годы 7 ноября 2016 Интеллектуальный партнер:  Вместе с Фондом Егора Гайдара мы запустили проект «Словарь 90-х», посвященный ключевым героям, событиям и явлениям 1990-х годов. В этой лекции лингвист Максим Кронгауз рассказывает о трансформации языка и новых словах 90-х годов. В качестве названия лекции я выбрал слово «базар». Но не в значении «базар = рынок», а в значении жаргонном (или, будем говорить прямо, бандитском). В этом значении, скажем, слово «базар» используется в выражении «фильтровать базар», «фильтруй базар». Этот «базар» имеет очень простое значение: речь. Фильтруй свою речь, иначе говоря, выбирай выражения. Почему слово «базар» в этом значении такое важное для 1990-х? Потому что именно тогда были заложены основы новой русской речи. И сегодня, в новом веке, мы пожинаем плоды тех самых 90-х, тех самых потоков лексических заимствований, просторечия, всего того, что вошло в нашу речь. И хотя не все удержалось в ней, но что-то осталось. И поэтому слово «базар» или слово «речь» так важно для нас. Раз уж мы заговорили о бандитской речи, то стоит вспомнить и другие слова из этого жаргона. Не то чтобы это был самый важный вклад в речь 90-х, но, может быть, самый колоритный. Бандитская речь появилась совершенно неожиданно, как, впрочем, и сами бандиты. Когда мы пытаемся понять истоки этой бандитской речи, то мы останавливаемся в недоумении. С одной стороны, вроде бы она должна восходить к воровской фене, но слов в воровской фене не так много. Наверное, можно что-то вспомнить: слово «кинуть», слово «лох», слова «кидала», «терпила», «бомбила». Но они, вообще говоря, не так популярны. Если мы говорим о заимствованиях, то здесь заимствований тоже очень мало. Пожалуй, можно вспомнить только два корня — это названия профессий «киллер» и «рэкетир». И, естественно, слово «рэкет». То есть эта речь довольно патриотична. Действительно, она почти свободна от заимствований. В ней используются исконно русские модели. Давайте пробежимся по некоторым словам и вспомним самые популярные выражения: «забить стрелку», «крыша», «наезд», «наехать», «отморозок», «беспредел». Есть и некоторые другие, но эти, пожалуй, самые популярные. Если мы посмотрим на слово «наезд», то прежде всего мы должны вспомнить, что это слово в русском языке было. Оно было даже в древнерусском и означало, вообще говоря, то же самое, что и в 90-е: приезжают нехорошие люди на лошадях и грабят. В русском языке сегодня прекрасно существует слово «набег», обозначающее примерно то же. Так вот наезд — это тот же самый набег, только на лошадях. И действительно, аналогия с 90-ми потрясающая: приезжали нехорошие люди, бандиты, на «меринах» (вспомним, что это жаргонное название «мерседесов») и предъявляли претензии коммерсанту, требовали денег. Конечно, нельзя сказать, что древнерусское слово пережило все эти века и было задействовано бандитским жаргоном. Нет, оно просто возродилось, потому что эта модель в русском языке существовала. Еще одно замечательное древнее слово — «стрелка» («забить стрелку»). Это ведь не стрелка — палочка с указанием, куда идти. Это стрелка, которая используется сегодня, когда мы говорим, например, «стрелка Волги и Оки», «стрелка двух рек», «место встречи». И опять же такое прекрасное слово возрождается в жаргоне: «забить стрелку». Само выражение «фильтруй базар» довольно любопытно, потому что здесь сталкивается старое слово «базар» (а у него, конечно, давно появилось это значение — достаточно вспомнить глагол «базарить», который, собственно, и означает «разговаривать») с более современным «фильтруй», «фильтр». Они сталкиваются в этом выражении и создают тоже непередаваемый вкус новой эпохи. Если мы посмотрим и на другие слова, то увидим, что тоже работают вполне понятные модели. «Отморозок» — здесь мы видим метафору: человек замерз, потом отмерз и позволяет себе все что угодно. Такая же метафора заложена в слове «крыша»: крыша дома защищает нас от ветра, дождя, а крыша бандитская — от других рэкетиров. Вот так развивался этот жаргон. То есть если посмотреть на него с точки зрения лингвиста, то это очень интересное и местами просто красивое явление. Что можно сказать о функционировании этого жаргона, какие у него особенности? Какие-то уже названы, например странная патриотичность, то есть почти отсутствие заимствований. Почему странная? Вообще бандитская культура во многом зависима от чужого влияния. Если мы вспомним такое замечательное явление и слово, как «распальцовка», то снова разведем руками и не сможем точно ответить, откуда оно взялось. Например, один из возможных ответов состоит в том, что это было заимствовано из американских фильмов и негритянской культуры поведения. И оттуда же эти замечательные атрибуты бандитов, как золотые цепи, красные пиджаки, яркие одежды. И действительно, мы видим, что, с одной стороны, вроде бы должно было быть чужое влияние, прежде всего американское, а с другой стороны, это почти не чувствуется. Какие еще особенности? Пожалуй, самая важная состоит в том, что жаргонов много, но бандитский жаргон оказался очень влиятельным, он проник в общую речь. И люди, не имеющие никакого отношения к бандитской культуре, стали использовать эти слова. Более того, когда 90-е сошли на нет и бандиты не то чтобы исчезли, но по крайней мере стали менее заметны, слова сохранились. Они потихоньку избавились от бандитской ауры, но остались в нашем языке. И вполне интеллигентная дама может сказать своей собеседнице: «не наезжай на меня». Конечно, никакого бандитского значения в этом «наехать» не осталось, это всего лишь выражение определенной агрессии. Сохранилось слово «крыша» (=покровитель), слово «авторитет» в новом значении. Все это сохранилось сегодня, и мы, сами того не замечая, используем наследников этого бандитского жаргона. Рядом с бандитской лексикой стоит лексика коммерческая, такая жульнически коммерческая. Достаточно вспомнить три слова — символы эпохи 90-х: «занос», «распил» и «откат», ставшие универсальными приемами ведения бизнеса. Но, может быть, одним из самых важных словосочетаний стало выражение «новый русский». Оно было введено в газете «Коммерсант» в 1992 году. Легенда приписывает изобретение этого словосочетания Владимиру Яковлеву, основателю «Коммерсанта». Независимо от того, верна ли эта легенда или нет, скорее всего, автор этого выражения знал о книге американского журналиста Хедрика Смита «The New Russians». Она появилась в 1990 году, и имелись в виду, конечно, никак не бандиты, а просто некоторые новые русские, появившиеся в новой России. Интересно, что и Яковлев, вводя в оборот это выражение в «Коммерсанте», не имел в виду бандитов — он говорил о не существующем еще тогда классе новых коммерсантов, к которым и была обращена эта газета. То есть, вбрасывая выражение «новый русский», Яковлев претендовал на формирование класса, еще не существующего. Это замечательный лингвистический прием, когда язык опережает реальность. Но появившиеся новые русские оказались не вполне новыми коммерсантами, а скорее новыми бандитами-коммерсантами. Это выражение важно и тем, что оно сразу обросло своеобразной атрибутикой. Я уже упоминал золотые цепи, красные пиджаки, распальцовку. Вспомню анекдот, посвященный распальцовке. Бригадир учит новичков: «Распальцовка бывает вертикальная, горизонтальная, фронтальная и чисто беспорядочная». Вот эти слова, появившиеся в 90-е, по крайней мере ставшие известными в 90-х, сразу обрастают своими легендами и мифами. Конечно, класс бандитов и новых русских в 90-е годы играл существенную роль. Но, к счастью, были и другие люди. И посмотреть на названия людей, как мне кажется, очень важно, на появившиеся новые слова. Одним из героев 90-х, наряду с новым русским, стал челнок (как название профессии), и опять мы видим, что в основе этого значения лежит метафора человека, передвигающегося между родиной и заграницей с целью покупки товаров. Покупает в одном месте, продает в другом месте и движется туда-сюда, как ткацкий челнок. Красивая метафора. И действительно, челноки — это универсальная профессия 90-х, которая пополнялась из всех социальных слоев: туда шли люди с разорившихся фабрик, заводов, туда шли научные работники. Челнок стал символом 90-х. Важные слова всегда обрастают словами-родственниками. У «челнока» они, конечно, тоже появились. Скажем, «челночница» — название женщин той же профессии (интересно, что сегодня, в 2016 году, снимается фильм под названием «Челночницы»), а также, конечно, глагол «челночить». Еще одним из важнейших слов, отражающих 90-е и отношение к людям в это время, стало слово «лох». Оно старое, слово из бандитского жаргона, причем из жаргона воровского, то есть добандитского, если мы называем бандитским жаргон 90-х. Но психология лоха и психология обмана лоха для 90-х очень характерна. Вспомним родственные слова «лохотрон» и «лохотронщик», а также множество мифов, связанных с этим словом. В частности, один из главных персонажей 90-х годов Ксения Собчак пишет книгу «Энциклопедия лоха». Слово «лох» используется в различных поговорках, таких как «без лоха и жизнь плоха», «крут был Леха, а кинули как лоха», «лох не мамонт, лох не вымрет», «на лоха и вор бежит». Кстати, уже по этим поговоркам, по этим выражениям видно, как ударение неустойчиво и передвигается по слову «лох»: можно сказать «кинули ло́ха» или «кинули лоха́». Еще одно слово, о котором стоит сказать, тоже связано с неудачей, крушением каких-то жизненных планов и программ — это слово «лузер». В отличие от «лоха», оно заимствовано. Оно тоже очень важное для 90-х и тоже отражает, как и «лох», большую группу людей, если говорить прямо, потерпевших крушение в 90-е годы. Стоит сказать и о названиях профессий, которые появились в 90-е, а точнее, о словах, которые появились в 90-е для уже существовавших профессий. Есть известная фраза «мальчик склеил модель в клубе», интересная тем, что все слова поменяли свое значение, если мы сравним, скажем, 90-е и 60-е годы. Но меня интересует только слово «модель». Оно пришло в этом значении в 90-е годы на смену словам «манекенщик» и «манекенщица». Зачем? Казалось бы, название профессии уже есть. Но меняется не сама профессия — меняется ее аура и ее восприятие в обществе. Если мы вспоминаем манекенщиков XX века, то это профессия странная, не очень престижная. То есть, наверное, в каком-то кругу престижная, но если мы говорим о таком общественном взгляде на нее, то мы не вспомним манекенщиков ни в книгах, ни в кино. Пожалуй, только комическая роль Андрея Миронова в фильме «Бриллиантовая рука», где он на подиуме пытается легким движением руки превратить брюки в шорты и это у него не получается. И, вообще, в фильме он к тому же и жулик. Но слово «модель» — это хорошие манекенщик или манекенщица, зарабатывающие большие деньги, гуляющие по подиуму, участвующие в фотосъемках и так далее. Примерно то же происходит и с другими словами. Приведу еще один пример: на смену «маклеру» приходит «риэлтор». Зачем? Да потому что маклер — это прежде всего черный маклер. Это тоже полужулик, полулегальный специалист, а риелтор — профессия респектабельная, и поэтому требуется новое слово, но не для того, чтобы описать изменения в профессии, а для того, чтобы поднять ее статус. Можем вспомнить уход в тень «парикмахеров» и появление на их месте «стилистов» и «визажистов». Но, пожалуй, еще один яркий пример (не вполне профессия, но тем не менее название человека, женщины): в 90-е годы слово «проститутка» употребляется редко. Почему? Потому что проститутка неожиданно становится престижной деятельностью. И возникают красивые замены этого слова: «ночная бабочка» или «путана» — тут можно вспомнить песню Газманова «Путана», где эта деятельность романтизируется и отчасти воспевается. Я думаю, что на этом можно закончить. И хотя рассказ о 90-х можно продолжать долго, но, может быть, названия людей как раз являются ядром для понимания тех процессов, которые происходили в 90-е. По тому, как мы называем людей, как мы называем себя, мы можем понять, какие отношения существуют в обществе. |

|

#7

|

||||

|

||||

|

https://postnauka.ru/video/69578

Философ о кинопровалах, крупнобюджетном кино и звездах киноэкрана 90-х 18 ноября 2016 https://youtu.be/E46vagX326s Интеллектуальный партнер:  Вместе с Фондом Егора Гайдара мы запустили проект «Словарь 90-х», посвященный ключевым героям, событиям и явлениям 1990-х годов. В этой лекции философ Александр Павлов рассказывает об истории и трансформации блокбастера в России. Блокбастером сегодня считается и считался всегда хит видеопроката — те фильмы, которые идут в кинотеатрах, на большом количестве экранов. Важно, чтобы эти фильмы имели крупный бюджет и в них были задействованы звезды. Таким образом, имеем несколько составляющих, необходимых признаков блокбастера: это звезда, это крупный бюджет и широкий прокат. Желательно, чтобы этот прокат был международный, то есть как можно больше этих фильмов показали на как можно большем количестве экранов. Разумеется, когда мы говорим о блокбастере, то мы имеем в виду в первую очередь, конечно, американский кинематограф. Это понятие и пришло к нам из американской культуры. Считается, что в Соединенных Штатах первым блокбастером (грубо говоря, фильмом, с которого начинает свою историю блокбастер) является фильм Стивена Спилберга «Челюсти». Никто не ожидал, что этот фильм будет настолько популярен: его делали как ужасы, и важно, что это была картина, которая представляла собой яркий образчик так называемого нового Голливуда. Получается, что блокбастер, который берет свое начало с «Челюстей» и «Звездных войн», — это довольно детское кино. Если быть более точным, то не просто детское, а это фильмы, которые ориентированы на развлечения, а развлекаться, как правило, хотят дети: в то время как взрослые работают, дети очень хотят провести какое-то время, прийти в кинотеатр и посмотреть что-нибудь завораживающее и будоражащее их сознание. Сегодня, если мы говорим о блокбастере, то иногда (и это самая распространенная и главная ошибка, которая в том числе была у нас в 90-е годы) высказывается мнение, что блокбастер — это любой крупнобюджетный фильм, который не собрал кассу. Важно сказать, что главная, основная черта блокбастера — это то, что он должен собрать огромное количество денег в прокате. Он не просто должен собрать кассу, а он должен окупиться и получить прибыль, возможно, в несколько раз большую, чем ту, которую он собрал. В этом смысле производители кино могли сколь угодно долго возлагать надежды, скажем, на фильм Зака Снайдера «Хранители», но этот фильм не собрал ту кассу, которую должен был. В этом смысле он не стал блокбастером в прямом смысле этого слова. Это же касается многих других фильмов. Например, вышел не так давно фильм «Одинокий рейнджер» с Джонни Деппом, который тоже должен был стать хитом проката, но не стал. Несмотря на то что он что-то заработал, все посчитали, что это довольно крупный провал, потому что в него вложили большие деньги, но ничего особенного не получилось — по крайней мере, по меркам блокбастеров. Важно понимать еще (это тоже нужно проговорить в содержательной части относительно блокбастера), что если фильм имеет не очень большой бюджет или там звезды не первой величины и он вдруг становится колоссально успешным, собирает довольно большие деньги, то он не может считаться блокбастером. Кроме того, в отношении блокбастера крайне важно понимать, что он должен собрать довольно большую, существенную кассу в первую неделю проката, в первый уик-энд. Таким образом, когда мы говорим про кинематограф, американский или западный, который проникал в Россию в 90-е годы, то мы должны очень осторожно относиться к понятию блокбастера. Почему? Отечественный зритель долгое время не мог его принять и использовать правильно. Это не означает, что у нас, во-первых, не было проката в 80-х, во-вторых, не было лидеров проката. Например, были фильмы, которые собирали большую кассу в 80-е годы. Их так и называли: «лидеры проката», «хиты проката» или «чемпионы проката» — обычно использовали термин «чемпионы проката». Фильмов в 80-е, которые шли у нас официально на большом количестве экранов, было не так много, но, конечно, если они попадали к нам, то пользовались большим спросом. Таковым фильмом, например, был «Крокодил Данди», даже несколько его частей. Он был одним из лидеров проката. Могли быть лидерами проката и отечественные фильмы. К примеру, не сказать, чтобы баснословную, но одну из верхних строчек чемпионства занимал в конце 80-х фильм «Игла» с Виктором Цоем. Однако, когда произошли все те ужасные или, как считают некоторые, прекрасные события 90-х годов, как мы помним, у России было не так много денег, порушились все социально-экономические отношения, а вместе с социально-экономическими порушились и культурные отношения. И в Россию стало проникать видео, а вместе с ним и те фильмы, которые, например, были блокбастерами, чемпионами проката в свое время. Поскольку они приходили к нам на видеокассетах (как правило, это был пиратский видеорынок), то замерить было крайне сложно, какой же фильм пользуется спросом и популярностью. В этом можно было полагаться разве что на прессу, на некоторые журналы, которые все еще выходили, или новые журналы, которые начинали выходить, а с другой стороны, на некоторые данные. Но тем не менее все равно видео и прокат в 90-е — это две разные вещи. И на протяжении первой половины 90-х про прокат говорить что-то крайне сложно. В кинотеатрах могла быть какая угодно «дичь», как сегодня говорит молодежь, поскольку денег не было. Например, опять-таки у меня не было опыта, но мой знакомый рассказывает, что он смотрел в прокате один из эротических фильмов, который имел прокатную версию и непрокатную версию, то есть со всеми откровениями, и, как это ни странно, к нам в прокат попала именно непрокатная версия. Иными словами, он на большом экране официально смотрел фильм, где можно было увидеть различные подробности, которые в принципе в прокате показывать нельзя. Это первое и основное. Соответственно, зритель начинал каким-то образом знакомиться с жанром, и все, что на Западе было или могло быть популярно в 90-е годы, к нам приходило скорее на видеокассетах, но было точно так же неизменно популярно. С большим удовольствием зрители делились, с одной стороны, своим мнением, а с другой — непосредственно материальным носителем — видеокассетами, и так эти фильмы могли пользоваться каким-то спросом. Телевизионщики, чтобы избежать авторских прав, могли, например, показывать фильм небольшими частями или показывали его без концовки, потому что они воспроизводили отрывок в каких-то целях (о том, чтобы купить какой-нибудь фильм для телевидения, речи не было). Тем не менее 90-е продолжались, подходили к своему логическому завершению, страна начинала обрастать жирком, а люди — приобретать какую-то культурную грамотность, потому что у них наконец начинало формироваться представление о высоком и низком, о популярном и непопулярном, о высоком популярном кино и о низком популярном кино. В частности, например, в 90-е была такая не очень популярная крупнобюджетная американская франшиза, как «Полицейская академия», от которой народ был без ума. И она была даже не лидером проката — она была лидером видеосалонов, и это крайне важно. У нас функцию видеопрокатов, где могли посмотреть и показать какие-нибудь западные фильмы, выполняли видеосалоны, где эти фильмы показывали нелегально. Там мог пользоваться спросом как «Терминатор-2», так и «Полицейская академия», которую сегодня, мне кажется, человек с отточенным вкусом и в здравом уме и твердой памяти вряд ли будет пересматривать, только если, конечно, им не владеют ностальгические чувства, с другой стороны, у него не совершенно плохой вкус. Тем не менее где-то во второй половине 90-х, во-первых, те люди, которые формировали черный рынок видеокассет, начинают как-то после первоначального накопления капитала входить в белую зону бизнеса, а во-вторых, ужесточается законодательство. Например, обязывают всех тех, кто торговал видеокассетами на рынках, теперь продавать только лицензионные видеокассеты. Права на фильмы было тяжело и дорого покупать, поэтому на лицензии у нас выходили посредственные кинематографические подделки, которые люди тоже с большим удовольствием покупали. Соответственно, те люди, которые открывают лицензионные компании, торгующие кино легально, помимо того, что они выпускают что-то на видеокассетах, они начинают закупать западные фильмы, для того чтобы прокатывать их у нас. И если на Западе не очень было принято смотреть кино в пиратской версии, то в России только в пиратской и смотрели до возникновения большого количества официальных компаний и фирм. Главным блокбастером, на который шли в кино, который хотели посмотреть в кино, который было неприлично и неудобно смотреть дома, в том числе по тем причинам, что нельзя было насладиться в полной мере этим фильмом, стал «Титаник» Джеймса Кэмерона. Стивен Спилберг, Джордж Лукас, Джеймс Кэмерон — это как раз те авторы, те люди, которые отвечают за крупнобюджетный американский кинематограф, собирающий большие суммы. По реакции зрителей на «Титаник» можно было увидеть, что это действительно настоящий блокбастер. Девочки плакали по ночам, мечтали, что Леонардо Ди Каприо приедет в Россию и заберет одну из них, самую большую счастливицу, и каждая почему-то была уверена, что это именно она. Они покупали майки с Леонардо Ди Каприо, пеналы, рюкзаки — везде был Леонардо Ди Каприо, были плакаты и так далее. «Титаник» смотрели и на пиратских видеокассетах, но там было колоссальное сопровождение. Стала хитом песня Селин Дион и так далее и тому подобное. И уже на тот момент были какие-то официальные кинотеатры, которые и показывали «Титаник». Это один из наиболее ярких примеров. «Титаник», до того как вышел фильм Джеймса Кэмерона «Аватар», был самым успешным фильмом за всю историю проката. Другим успешным примером блокбастера стал фильм Роланда Эммериха «Годзилла». Это тоже был крупный проект, его много рекламировали, было сопровождение по модным молодежным каналам. Например, на русском канале MTV, тогда успешно функционировавшем, можно было увидеть многие клипы, которые были посвящены фильму «Годзилла», — это клип Jamiroquai, Puff Daddy и так далее. То есть блокбастер — это некая франшиза, которая, с одной стороны, пользуется поддержкой некоторых других культурных феноменов, явлений, а с другой стороны, как бы помогает этим феноменам в том, что касается популярности. Это взаимообогащающий процесс. И, наверное, крайне важно сказать, что блокбастер — это, если угодно, шумный фильм. В частности, в тексте русского философа Валерия Подороги можно даже встретить такое описание, когда он пришел в кино и там его оглушали колонки и так далее и тому подобное. А текст назывался «Блокбастер. Поэтика разрушения». Для него тогда блокбастером было что-то, что деструктивно — может быть, и не деструктивно, но это что-то, что является катастрофичным. «Титаник» и «Годзилла» соответствуют этому описанию. То есть блокбастер — это тот фильм, который неприятно или скучно смотреть дома, и лучше бы на него сходить в кинотеатр, потому что того требует конвенция этого определения. И крайне важно все-таки проговорить: нельзя было просчитать, что выстрелит, какой фильм станет блокбастером, даже несмотря на то, что в нем участвовали звезды и в него были вложены большие деньги. И это, кстати, тоже важно, что фильмы могут провалиться и не стать блокбастерами. Помимо провала «Водного мира», был сокрушительный провал фильма «Шоугерлз» Пола Верховена. До этого он снял фильм «Основной инстинкт», который в России был тоже хорошо известен, — не знаю, насколько можно его назвать блокбастером, но он собрал большую кассу. И вдруг он снимает «Шоугерлз», который проваливается в прокате. Оказалось, что секс не продается. Фильм, в который вложили большое количество денег, вдруг провалился, а продюсерам очень хотелось, чтобы он окупился. И крайне важно, что они все-таки собрали деньги, но этот фильм мог быть потенциальным блокбастером, а таковым не стал. Они стали его позиционировать как очень плохое кино, показывать его на всяких вечеринках для сексуальных меньшинств, для трансвеститов, постарались сделать этот фильм вторым «Rocky Horror Picture Show», который имел ту же самую функцию. И, несмотря на то что в итоге этот фильм окупился, хотя стал самым плохим в том году и получил «Золотую Малину» (Пол Верховен получил «Золотую Малину» как худший режиссер и сам пришел за ней), в итоге этот фильм по конвенциям определения блокбастера не мог считаться блокбастером. Удивительно, что такие фильмы, как «Водный мир», которые проваливались на Западе, и такие фильмы, как «Шоугерлз», пользовались большим спросом и невероятным успехом в России. Таким образом, это был довольно сложный процесс для российского зрителя, когда формировались некие культурные иерархии и вкус, — определить, что является блокбастером. Это было связано в том числе с социально-экономическими отношениями, которые и отражали культурные специфические интересы. В итоге где-то с «Титаника» Россия входит в мировой мейнстрим. И те фильмы, которые начинают крутиться в кинотеатрах и собирали в итоге довольно большие деньги по всему миру, таковыми становятся и в России. Такова история блокбастера в целом и ее странное, сложное преломление в России. Если использовать некие графические данные, то можно сказать следующее: у нас ничего не было, потом была некая яма, когда мы смотрели фильмы, которые блокбастерами не были, но у нас они таковыми становились де-факто, то есть видеокассетными блокбастерами, если можно так сказать, а потом выравнивались и шли по одной эволюционной линии вместе со всем миром. И сегодня мы точно так же, как и весь остальной мир, смотрим блокбастеры или, наоборот, не смотрим фильмы, которые могли бы стать блокбастерами, и не голосуем за них рублем. В чем была проблема в России? Это связано с культурными особенностями формирования вкуса. В какое-то время вдруг в России блокбастером стали считать любой крупнобюджетный фильм. Вдруг каким-то образом — сейчас, слава богу, от этого отошли — некоторые фильмы стали определяться как блокбастеры (как жанр). Например, фильмы-катастрофы — дорогостоящие фильмы категории экшен — почему-то стали называть блокбастерами. Ввиду этого произошла большая путаница, так что понятие едва не утратило свой первоначальный, аутентичный и правильный смысл, что крайне важно. Но сейчас, кажется, все-таки благодаря долгому употреблению этого термина в правильном контексте и правильными людьми наконец-таки зрители и читатели от этого отошли и сейчас начинают воспринимать блокбастер именно так, чем он считается на самом деле, а не считают его каким-то странным своеобразным жанром. Автор кандидат юридических наук, доцент Школы философии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, член редколлегии журнала "Логос" |

|

#8

|

||||

|

||||

|

https://postnauka.ru/specials/90s

Ваучер Ваучер — ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца на долю в государственной собственности. Во время ваучерной приватизации всем гражданам раздали ваучеры, в обмен на которые можно было получить акции каких-то предприятий. Но с помощью ваучерной приватизации была роздана значительно меньшая часть активов, чем та, которая досталась трудовым коллективам, сотрудникам предприятий и менеджменту предприятий. Поскольку политическое влияние менеджмента крупных предприятий было огромным, то и не удивительно, что весь процесс приватизации был очень сильно искажен в их пользу. |

|

#9

|

||||

|

||||

|

Егор Гайдар

Плакат напечатанный к парламентским выборам 1993 года  Цитата:

|

|

#10

|

||||

|

||||

|

https://youtu.be/oAnQx9pjavI Словарь 90-х: гранты Социолог о грантополучателях, "соросовском гетто" и формировании нового поколения ученых 8 ноября 2016 Интеллектуальный партнер:  Вместе с Фондом Егора Гайдара мы запустили проект «Словарь 90-х», посвященный ключевым героям, событиям и явлениям 1990-х годов. В этой лекции социолог Виктор Вахштайн рассказывает о двух грантовых эпохах в России. Гранты — это безвозмездные субсидии, предоставляемые чаще всего на конкурсной основе и чаще всего под отчет о расходовании. Под это определение подпадает абсолютно все что угодно. Гранты могут быть государственными и негосударственными, они могут быть отечественными и зарубежными, предоставляемыми международными фондами. В этом смысле гранты, конечно, не ограничиваются академическим миром. Например, мир современного искусства до сих пор очень сильно связан с грантовым финансированием. Существует известная легенда, что, когда в Россию только пришли западные фонды, в начале 90-х годов, поощрялись абсолютно все формы ранее диссидентского культурного производства и прежде всего искусство. Тогда несколько известных отечественных художников, получив грант, сделали себе на полученные деньги зубы и представили это как арт-проект, для того чтобы отрефлексировать и обратить внимание грантодателя на то, что художник с плохими зубами не может создавать хороших произведений искусства. Грантодатели сделали выводы и, по легенде, художественные проекты с тех пор не финансировали. Но сегодня, когда мы говорим о грантах, мы чаще всего имеем в виду научную, преподавательскую и издательскую деятельность. В России в ХХ веке было две грантовые эпохи. Первая эпоха — это 1923–1932 годы, когда в молодой советской России очень активно действуют западные фонды. Наиболее известным из них в тот момент является Фонд Рокфеллера, который финансирует обучение за рубежом молодых советских специалистов. Замечательное исследование Ирины Дежневой, в частности, показывает, что после того, как политика партии изменилась, и после 1932 года все это было прекращено, тот эффект, который оказало возвращение этих людей на родину, оказался очень значимым для становления, скажем, молекулярной биологии. Но, конечно, когда мы сегодня говорим «эпоха грантов», мы имеем в виду 90-е годы. В 90-е годы слово «грант» (и особенно словосочетание «запилить грант», ныне уже почти не употребляемое) оказывается своего рода синонимом академического успеха. Интересно, что если мы посмотрим на количество грантополучателей в этот период, то оно огромно — это 70 000 человек ежегодно, а иногда и больше. Учитывая то, что в период с конца 80-х по конец 90-х годов количество научных сотрудников сократилось почти в три раза, это очень значимая цифра. К этому можно добавить, что в поздний советский период, насколько мы можем доверять статистике, чуть ли не 130 исследователей приходится на 10 000 человек населения. Но, конечно, что такое исследователи в это время, кто числится научным сотрудником, в какой степени это связано хоть с каким-то научным производством — сегодня остается только гадать. И по мере того, как происходит стремительное сокращение числа научных кадров, люди не идут в аспирантуру, воспроизводства не происходит, но при этом гранты раздаются. Что это за цифра — 70 000 человек грантополучателей? Если мы внимательно посмотрим, что имеется в виду под грантами, то это прежде всего российские гранты. Это два ведущих фонда: Российский государственный научный фонд (РГНФ) и в большей степени Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), которые относительно небольшие суммы — от 15 до 30 млн долларов, иногда чуть больше, например в 1999 году, если не ошибаюсь, — «размазывают» ровным слоем по огромной массе отечественных научных сотрудников. Грантом это назвать сложно (хотя это, конечно, называется именно грантом), потому что это больше напоминает форму вспомоществования, и люди не отказываются получить мизерные деньги, потому что они и так занимаются тем, чем занимаются, тогда почему бы и нет. Поэтому, если мы сейчас сопоставим количество грантополучателей основных российских государственных фондов в 90-е годы с количеством грантополучателей западных фондов, то в численном выражении, то есть в количестве людей, те, кто в этот момент активно осваивает для себя фонды Сороса, Макартуров, Форда, различные государственные фонды, поддерживающие российских ученых (прежде всего образовательные, но также исследовательскую и издательскую деятельность), — это очень незначительный процент, примерно 3–5% от всех грантополучателей. Но именно эти 5% — это люди, которые, получая западное финансирование, оказываются связанными с западной наукой. Это люди, которые, кроме того, получают существенные деньги, в отличие от грантополучателей РГНФ и РФФИ. Отчасти именно поэтому, когда мы сегодня говорим «фонды» и вспоминаем 90-е годы и все связанные с этим и уже основательно подзабытые коннотации (например, «грантоеды», особая позиция в университете — fundraiser), конечно, речь идет именно о западных фондах — прежде всего о фонде Сороса, но также и о тех множественных институциях и программах, которые чаще всего поддерживаются совместно. И несмотря на то, что в количестве людей это очень мало (это всего несколько тысяч человек), в воспоминаниях и культурной памяти эффекты этого финансирования были огромными, конечно. Если же мы посмотрим на сухие цифры, то, например, обнаружим, что в период 90-х годов (сегодня это часто представляется как некое засилье западных инвесторов в науке и образовании, но это не настолько значительная сумма) в науку из-за рубежа — конечно, не только через гранты, но и через инвестиции — поступает от 10 до 16% средств. Даже полумертвая постсоветская промышленность в этот момент дает больше с точки зрения общих инвестиций. Понятно, что они идут прежде всего в технические и естественные науки. Казалось бы, такая незначительная в плане количества людей и не так чтобы очень значимая с точки зрения общего объема финансирования группа инвесторов, спонсоров, грантодателей оказывается настолько значимой спустя 20 лет. Как это произошло, почему это произошло? Если мы начнем это анализировать сегодня (есть замечательные источники, такие как работа Геннадия Семеновича Батыгина, которая посвящена эффекту Матфея — тому, как именно грантовое финансирование переструктурирует научное сообщество, какие группы оказываются на вершине, как теряет свой символический престиж старая академическая элита), то мы обнаружим, что, действительно, «грантовая революция», несмотря на эти, казалось бы, незначительные цифры, состоялась и произвела огромные последствия. Прежде всего за счет издательской работы. Если мы посмотрим на то, что сегодня остается от деятельности этих фондов, то это в первую очередь издательские проекты. Не случайно несколько лет назад в одном из регионов именно эти хорошо известные нам с детства оранжевые книжечки института «Открытое общество» (он же фонд Сороса) сжигали как признак «вражеского» влияния в 90-е годы. То есть мы дошли до того, что жжем книги. В этом смысле издательские проекты я бы выделил отдельно, в частности, потому, что издательские проекты тоже очень сильно переструктурировали пространство: финансируются прежде всего переводы. Самобытная отечественная наука, которая в этот момент продолжает настаивать на том, что именно определенные аспекты наследия Владимира Ильича Ленина оказываются особенно релевантны в новой, постсоветской действительности, конечно, не финансируется. Финансируются переводы, и во многом это определяет интеллектуальный ландшафт следующих двадцати лет. Но то же касается и научных исследований. В воспоминаниях Батыгина, который был экспертом сразу в нескольких фондах, есть любопытное наблюдение, связанное с тем, как происходит отбор заявок: формируются репутации, а люди, имеющие репутации, имеют практически абсолютные шансы на получение проектов, и через какое-то время обнаруживается, что критерий научной продуктивности и ценности совсем не является центральным, а центральной является репутация в кругу экспертов данного фонда. Еще более любопытно, что если мы сейчас посмотрим на тех, кто поднял знамя духовных скреп, в частности, в Институте социологии Российской академии наук, на тех людей, которые публикуют одну работу за другой о том, как именно в 90-е годы грантовое финансирование «разрушило самобытную отечественную науку», то мы обнаружим, что половина из них были грантополучателями фонда Сороса. Потому что фонд Сороса — и не только он один — поддерживал именно те проекты, которые обладали общественной релевантностью, а не научной. Поэтому какое-нибудь оригинальное исследование социологии жизненных сил на Алтае имело гораздо больше шансов быть поддержанным, чем, например, проект исследования влияния ранних философско-антропологических концепций начала XX столетия на актуальную дискуссию в сфере социологии знания. В этом смысле, конечно, реструктурирование грантового сообщества происходило, и оно имело довольно серьезные последствия прежде всего в выборе тем. Хорошо, если вы занимаетесь какой-то темой, сидели всю жизнь в архивах и занимались, например, сталинским террором. Вам не давали публиковаться, но по крайней мере у вас была научная тема, которой вы посвятили какую-то значимую часть своей жизни. С приходом фондов ваша тема оказывается не просто мейнстримом — она оказывается ключевой. Вы получаете финансирование и в обход старой, заскорузлой академической ведомственной элиты становитесь звездой номер один. А если вы занимались немецкой феноменологией XX века, то как именно вы должны «упаковать» свой предмет интереса, для того чтобы получить грант, где в повестке дня в приоритете написано «построение демократии в России»? Надо сказать, что старшие коллеги добились невероятных успехов в искусстве такой «переупаковки». И, действительно, многие специалисты по немецкой феноменологии, переключившись на исследования этнической идентичности, использовали вовсю свои исследовательские наработки. Так мы узнали о том, что этническая идентичность — это гуссерлевская реификация и так далее. Много интересного продукта было порождено попыткой вписаться в повестку дня того или иного фонда. Но тем не менее в этот момент формируются принципиально новые исследовательские поля. Например, появляются гендерные исследования. Появляется довольно много важных, значимых, действительно вписанных в международный контекст проблем, которые входят в исследовательскую практику исключительно благодаря деятельности западных фондов, — это второй эффект, который мы наблюдаем спустя двадцать лет. Есть еще несколько значимых эффектов, и один из них — это то, что вхождение в Россию западных грантодателей очень часто было связано с изменением законодательной базы, с принятием разного рода инициатив, которые позволяли американским фондам финансировать российских ученых. В частности, один из самых известных — это Freedom support act («Акт о поддержке свободы»). Там же написано, что, во-первых, в первую очередь поддерживаются молодые исследователи, а во-вторых, поддерживаются исследователи-женщины. Соответственно, это приводит к тому, что в российских университетах появляется группа молодых, говорящих на английском языке, проводящих значительную часть времени на стажировках людей, которых откровенно ненавидят все, кто в этот момент с ними работает. Мы до сих пор очень часто, когда проводим исследования в регионах, опираемся именно на ту группу, которая организовала своего рода «соросовское гетто» на своих кафедрах и в своих университетах. Можно перечислять очень много позитивных и негативных эффектов, которые оказало грантовое финансирование на структурирование научного производства в России. Позитивных эффектов, несомненно, больше. Главное, каждый раз вспоминать, что это очень значительная группа людей. Это группа, которая при этом мыслила себя как группа будущего. Это группа людей, которая говорила на одном языке, ездила на стажировки в одни и те же университеты, у этих людей было огромное количество общих знакомых, те, из которых многие уехали. Но многие, уехав, вернулись, а кто-то решил не уезжать, и в конечном итоге, когда 19 ноября 1999 года после слушаний в Государственной думе принимается решение о том, что фонды представляют угрозу российской науке, обнаруживается, насколько мало их было в действительности. Гораздо больше было как раз тех людей, которые предпочитали сидеть на мизерных грантах РГНФ и ждать, когда же наконец эта эпоха фондов закончится. Заканчивается она стремительно. Сначала это связано с налоговым давлением, которое было оказано на инициативы западных фондов в России. Впоследствии это постановление 1999 года, затем разгром фонда Сороса Британского совета. И сегодня мы оказываемся перед исследовательским парадоксом, который еще требует своего исследования, — это парадокс о том, почему, с одной стороны, последствия деятельности фондов в России настолько значимы, настолько ценны по своему результату (а спустя все эти годы мы ощущаем это), с другой — почему это не породило достаточное количество людей, которые могли бы произвести необходимые институциональные изменения. Влияние фондов практически не поколебало заскорузлую советскую институциональную структуру. На этот вопрос еще предстоит найти ответ. Мне кажется, это связано как раз с тем, что поколение западных фондов, особенно в гуманитарных и социальных науках, образовало своего рода гетто. С одной стороны, оно было явно противопоставлено всем, кто был старше, тем, кто всю свою жизнь потратил на то, чтобы дорасти до карьеры академика, и в том момент, когда приблизился к желаемому, обнаружил, что это уже не здорово, что сформировалась альтернативная научная иерархия, в которой, например, знание английского языка и умение писать заявки на гранты куда более востребованы, чем все эти бесконечные труды со ссылками на классиков марксизма-ленинизма. С другой стороны, конечно, демографические эффекты, потому что с полутора миллионов человек количество научных сотрудников сокращается до четырехсот с небольшим тысяч человек. В 90-е годы, когда фонды, как им кажется, формируют свою социальную базу, создают «новое поколение» (почти у каждого фонда в миссии было написано «создание нового поколения ученых» — в единственном числе, то есть, видимо, создание одного поколения ученых, а за ним, видимо, уже никто не придет, но одно создать успеем — собственно, одно и успели), в этой ситуации, конечно, формирование прослойки происходит на фоне чудовищной демографической ямы. Сегодня в социологии, про которую я могу говорить с большей уверенностью, вы практически не можете найти исследователя сорока пяти лет. Либо это люди, сформированные в предыдущей институциональной системе, которым сильно за пятьдесят, либо это люди, которым еще нет сорока и для которых грантовая эпоха 90-х представляется в лучшем случае предметом исследования, в худшем — предметом воспоминания старших коллег. Это почти как у нового молодого поколения, которое не жило в Советском Союзе, есть очень причудливые представления о том, что такое Советский Союз. Точно так же, скажем, у моего поколения есть очень причудливые представления о том, что такое грантовая эпоха. Мне в этом смысле немного повезло: моим первым самостоятельным исследовательским проектом был проект (это был последний проект фонда Сороса в России) по изучению эффектов всех предыдущих проектов фонда Сороса в России. Я успел помахать рукой последнему вагону. Но тем не менее где-то, например в Санкт-Петербурге, грантовая история продолжилась чуть дольше. При этом в регионах те как раз молодые ученые (уже не настолько молодые), поддержанные по программам финансирования молодых ученых, составляют то самое стареющее меньшинство, которое тем не менее каким-то образом воспроизводит себе подобных. При этом это оказалась крайне узкая прослойка людей, зажатая, с одной стороны, между старой академической элитой последних советских десятилетий, с другой — уже совершенно чуждая тем, кто придет в науку в 2000-х. Автор кандидат социологических наук, профессор, декан факультета социальных наук МВШСЭН, декан Философско-социологического факультета Института общественных наук РАНХиГС, главный редактор журнала "Социология власти" Последний раз редактировалось Виктор Вахштайн; 13.04.2017 в 10:55. |

|

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

|

|