|

|

#1

|

||||

|

||||

|

http://www.ej.ru/?a=note&id=24108

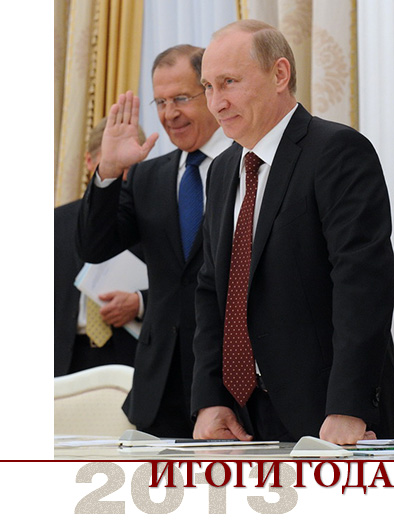

8 ЯНВАРЯ 2014  ИТАР-ТАСС В 2014 год Россия вступает с парадоксальными внешнеполитическими итогами. Невозможно отрицать, что за предшествующие 12 месяцев вес страны на международной арене вырос. Москве удалось капитализировать свою твердую и неуступчивую позицию по сирийскому вопросу предшествующих двух лет в явный дипломатический успех сентября. Предложенный Владимиром Путиным вариант решения проблемы химического оружия оказался очень кстати почти всем, в первую очередь Вашингтону, который запутался в собственных заявлениях и намерениях на Ближнем Востоке. Россия содействовала «перемирию» США с Ираном, сохраняя сбалансированные отношения с разными сторонами. И в сирийском, и в иранском случае действия Кремля предотвратили либо как минимум отсрочили масштабные военные вмешательства с непредсказуемым результатом, что полезно с точки зрения поддержания глобальной стабильности. Вообще если год назад казалось, что Россия безнадежно теряет позиции на Ближнем Востоке, цепляясь за режим Асада, то теперь вдруг выясняется, что именно Россия привлекает наибольшее внимание и воспринимается как важный и перспективный собеседник даже теми, кого категорически не устраивает ее позиция в Сирии. Последовательность внушает большее уважения, чем шараханья в попытке угадать «правильную сторону истории». Россия проявила себя как чуть ли не единственная в мире страна, которая способна не поддаваться давлению Соединенных Штатов. Связываться с Эдвардом Сноуденом не захотел никто — Европа просто боится США, Китай дальновидно отправил беглеца дальше в Россию, даже громогласные антиамериканские режимы в Венесуэле и на Кубе явно не горели желанием принять перебежчика. Осенняя коллизия вокруг Украины продемонстрировала, что на постсоветском пространстве Москва по-прежнему обладает рычагами, способными нейтрализовать политику Европы или Соединенных Штатов. Америка, впрочем, и так не проявляет большого интереса и активности, а ЕС, которому не удалось добиться привязки Киева к себе «на халяву», похоже, может просто потерять драйв, столкнувшись с серьезным сопротивлением. В общем, если оценивать собственно внешнеполитическое мастерство и способность добиваться поставленных целей, то высшее российское руководство и МИД заслужили высокие оценки. Не случайно Владимир Путин возглавил список наиболее влиятельных мировых лидеров по версии журнала «Форбс», а Сергей Лавров удостоился вдумчивых статей в ведущих западных изданиях, которые признали его одним из наиболее выдающихся дипломатов современности. Парадоксальность же заключается в том, что все эти успехи уходят во все больший отрыв от публичного восприятия — России в мире и российской внешней политики в стране. Что касается международного отношения, то, признавая и оценивая изощренность отечественной внешней политики, сторонние наблюдатели, причем не только на западе, но и на востоке, не меняют своего взгляда на Россию как страну угасающую. Широко распространено мнение, что при нынешней структуре экономики, очень зависимой от международной конъюнктуры, и демографических трендах, которые могут корректироваться, но не меняются качественно, роль России в мире будет уменьшаться. Нынешний всплеск рассматривается как едва ли не последнее оживление перед неизбежным спадом. Способность же России резко изменить систему приоритетов в международных связях, уйдя от примата престижа и статуса в пользу решения практических проблем развития, оценивается низко. А амбиции, не соответствующие реальным возможностям, все равно приведут к тому, что «пузырь» лопнет. На Западе об этом говорят открыто, на Востоке исходят из этого негласно, хотя с удовольствием используют российскую активность в своих целях. Что же касается отношения внутри России, то оно своеобразно. Дипломатические успехи, естественно, пользуются популярностью, большинству населения приятно ощущать свою страну влиятельным участником международных процессов. Однако чистая дипломатия как самодостаточное ремесло отрывается от понимания конкретных интересов. Справедливости ради надо сказать, что интересы, которые можно было бы назвать по-настоящему национальными, то есть исходящими не только от профессиональных бюрократов, просто не сформулированы. Российское общество в целом привыкло считать, что внешняя политика и большая стратегия — это нечто, чем занимается власть. Им наверху, мол, виднее. Такой взгляд тем более укрепился при Владимире Путине, международный курс которого опирался на довольно широкий общественный консенсус. Идея восстановления позиций России в мире устраивала большую часть населения, тем более что, несмотря на временами очень жесткую риторику, Путин всегда действовал осмотрительно и реактивно, не переходя опасную грань. Сегодня общество пробуждается и начинает постепенно осознавать себя как активную силу. Происходит это медленно, и, конечно, среди первоочередных интересов граждан — не вопросы внешней политики. Однако эмансипация обязательно коснется и международной сферы. А общественные представления о том, какой могла бы и должна быть российская дипломатическая линия, весьма разнообразны и разнонаправлены. В обозримом уже будущем возникнет вопрос: кто конкретно и в какой степени является бенефициаром отечественной внешней политики. Как она отвечает интересам отраслевых групп, религиозных объединений, национальных сообществ, различных социальных страт и прослоек. Ведь они зачастую не просто не совпадают, но и противоречат друг другу. Условно говоря, активный средний класс, как бы его ни идентифицировать, и пенсионеры по-разному видят место России в мире, мусульмане могут иметь позицию по «арабской весне», заметно отличную от официальной, различные сегменты отечественной экономики ориентированы на разные международные приоритеты. Ну и так далее — Россия настолько многообразная страна, что степень дробления по взглядам почти бесконечна. Показательна победа в «битве за Киев». Россия явно переиграла Евросоюз, сломав всю его игру и сведя на нет политику «Восточного партнерства». Но вложение 15 миллиардов долларов из Фонда национального благосостояния в ценные бумаги государства, находящегося в преддефолтном состоянии, не только противоречит правилам обращения с этими средствами, но и вызывает сомнения в целеполагании. В чьих это интересах, если брать не отвлеченные позиции государства в международной табели о рангах, а конкретные нужды различных групп населения? Пока все это не особенно сказывается на процессе. Однако именно на фоне внешнеполитических успехов наглядно проявляется, что они как будто висят в воздухе, радуя глаз, но не будучи укорененными в почве. И широкая дискуссия о месте России в мире в следующие десятилетия, о целях и средствах ее развития пока не ведется вовсе — ни в обществе, ни даже в интеллектуальных кругах. А без нее обе упомянутые проблемы восприятия — и внешнего, и внутреннего — будут только усугубляться. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин Последний раз редактировалось Ульпиан; 19.05.2022 в 13:41. |

|

#2

|

||||

|

||||

|

http://www.gazeta.ru/comments/column.../5952017.shtml

O том, почему Москва в украинском вопросе настроена так решительно Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» 16 марта 2014, 12:55 Референдум в Крыму подвел черту под эпохой, которая продолжалась почти 25 лет. Ее можно отсчитывать от двух выступлений генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева. В декабре 1988 года он обратился к Генеральной Ассамблее ООН, сказав с самой высокой международной трибуны, что мировая политика должна определяться «приоритетом общечеловеческих ценностей». Летом 1989-го Горбачев призвал Парламентскую ассамблею Совета Европы к построению «общеевропейского дома». Обе программные речи развивали идеи, изложенные в книге «Перестройка и новое мышление для нашей страны и всего мира», которая вышла двумя изданиями в конце 1987-го и середине 1988 годов. С тех пор мировой политический ландшафт изменился до неузнаваемости. Исчезла та самая «наша страна», о которой писал Михаил Горбачев. Но государство, официально ставшее ее правопреемником, в целом, несмотря на виражи, следовало философии, изложенной последним советским лидером. А заключалась она в прекращении системной конфронтации, отказе от деления мира на блоки и признании того, что существует некая универсальная, «общечеловеческая» идейная база. Правда, когда Горбачев излагал свое «новое мышление», на глобальной арене еще существовал баланс – сверхдержавы выступали на равных. И теоретики перестройки видели будущее взаимодействие в духе модных тогда идей конвергенции – взять лучшее от двух систем и отказаться от худшего. Быстрое осыпание Советского Союза поставило крест на мечтаниях о равноправном сближении и взаимном идейном обогащении. Право трактовать общечеловеческие ценности и правила международных отношений отошло к победившей стороне. В России эти правила (в основном, кстати, неписаные, принятые по умолчанию) вызывали сомнения даже на раннем этапе революционно-демократической эйфории и крайней внешнеполитической слабости. Степень неприятия возрастала по мере восстановления возможностей. Однако главное наследие эпохи Горбачева сохранялось – конструктивные отношения с Западом считались самоценными, жизненно необходимыми для развития и безопасности страны, вообще ее перспектив. Конфликты были с самого начала и все более острые – Кавказ, Югославия, снова Югославия, Ирак, постсоветское пространство от «цветных революций» до войны в Южной Осетии, Ближний Восток… Но необходимость минимизировать ущерб отношениям с Европой и США постоянно присутствовала в качестве фактора при принятии решений. Даже самое крупное до сих пор столкновение – «принуждение к миру» Грузии в августе 2008 года – сопровождалась политико-дипломатическими усилиями, чтобы снизить накал и добиться некоего соглашения. Украинский кризис и особенно его крымская фаза перечеркнули привычные схемы. Обвал режима Януковича в Киеве, последовавший за «компромиссом» под давлением европейских министров, и дальнейшая правовая и политическая неразбериха послужили спусковым крючком для крайне жестких действий Москвы. На Западе, кажется, не сразу поняли, если поняли вообще, что украинский вопрос для России – не просто красная линия, а «двойная сплошная». И когда возник шанс на то, что при активном участии Европы и США соседняя страна превратится в нечто, построенное на иных принципах (в данном случае не важно – более либеральных и атлантических или, напротив, мракобесно-националистических), пространство для договоренностей исчезло. Москва больше не оглядывается на издержки, связанные с тем, что отношения с Западом в целом могут сильно пострадать и даже начать сворачиваться. То, что повод для разворота – Украина, и случайно, и закономерно. Случайно, потому что почти 23 года назад, когда Украина провозгласила, а потом обрела независимость, невозможно было предположить, что именно эта страна, располагающая всем для успеха и процветания, будет до такой степени развращена и разворована бездарными управленцами. Обладай Украина запасом прочности, такого обрушения ее политической системы, которое породило хаос внутри и соблазны извне, не случилось бы. Закономерно, потому что Украина всегда рассматривалась как важнейший плацдарм, от которого зависит и расстановка сил в Европе, и физическая безопасность России. Но есть еще одна мотивация, немаловажная для понимания действий российского руководства. Судьба Советского Союза окончательно решилась 1 декабря 1991 года, когда жители Украинской ССР проголосовали на референдуме за независимость — за 9 месяцев до этого большинство населения республики высказалось за сохранение СССР. Уход Киева лишил Союз ССР всякой перспективы, поскольку Украина была не зависимой периферией, а второй после РСФСР системообразующей опорой общего государства. Знаменательно, что в телефонном разговоре с одним из лидеров крымско-татарского движения Мустафой Джемилевым Владимир Путин, если верить словам его собеседника, парировал фразу о незаконности крымского плебисцита напоминанием о том, что Украина покинула союзное государство в нарушение действовавшего тогда законодательства. Это не означает, что цель Кремля теперь – восстановление страны, утраченной в декабре 1991 года. Немалая часть тогдашних территорий вообще не считается нужной. Речь о фактической переигровке финала «холодной войны». В России всегда существовало — сначала в узких, а потом и во все более широких кругах — представление о том, что СССР не столько проиграл, сколько капитулировал, покинул поле сражения. Отчасти по наивности, пойдя на поводу у иллюзий про «общечеловеческое», отчасти, как уверены множащиеся ряды конспирологов, из-за предательства. Статус России как побежденной державы, нигде официально не зафиксированный, но общепризнанный, привел не просто к необходимости уступать вновь и вновь, но и к невозможности восстановить желаемые права в новой системе. То есть договариваться на равных никто не собирается. Положение же «вечно поднимающейся» державы Россию не устраивает. На целенаправленную и кропотливую работу вдолгую, по китайской модели, Москва не способна, тем более что имеющиеся конкурентные преимущества в среднесрочной и тем более длительной перспективе убывают. Все, чего можно было добиться без резких движений, без инициативных шагов, получили к концу 2000-х – в плане и международного престижа, и восстановительного роста. Прежняя модель развития исчерпалась. Полноценные выгоды из глобальной интеграции извлекать не научились, признания в качестве поистине равного партнера не добились. Правил игры, которые удовлетворяли бы Россию, с ней обсуждать не предполагают, ведущие игроки считают, что система, возникшая по итогам «холодной войны», не подлежит серьезной коррекции. Похоже, что российское руководство пришло к выводу: при сохранении текущего пути шансов на прорыв нет, предстоит угасание. Поэтому либо удастся переломить тренд и заставить принять в «ядро», либо установится какой-то конфронтационный баланс – с ориентацией на незападных партнеров. Никто не был готов к тому, что Россия настолько резко и безапелляционно потребует-таки пересмотра сложившейся ситуации. Как и к тому, что угрозы с Запада (экономические санкции, политическая изоляция, замораживание активов и пр.) не возымеют вообще никакого влияния. Почему Москва настроена столь решительно? Во-первых, российское руководство небезосновательно полагает, что от Украины все давно устали и в ее будущее мало кто всерьез верит. Соответственно, даже в обстановке экзальтации, а она налицо, полноценной мобилизации западного мира, скорее всего, не произойдет – не тот повод. Тем более что и в Америке, и в Европе полно разнообразных проблем, а политических деятелей с волевыми качествами Рейгана или Тэтчер не наблюдается. Во-вторых, состояние Украины таково, что любая попытка Запада сделать ее полем противостояния с Россией только окончательно обрушит хрупкую конструкцию. Если же сейчас пойти на компромисс и «склеить» рассыпающуюся сущность, скоро кризис повторится, но будет еще опаснее и радикальнее. В-третьих, хотя в Совете Безопасности ООН 13 стран из 15 проголосовали за резолюцию о незаконности крымского референдума, а Китай воздержался, реальное отношение незападного мира к происходящему неоднозначно. Официально признать переход части страны в другую юрисдикцию без согласия «метрополии» никто, конечно, не может. Но многие с интересом наблюдают, как впервые с распада СССР кто-то бросил непримиримый вызов Соединенным Штатам. От отсутствия альтернативы в мировых делах многие подустали, организовать глухую изоляцию России не удастся. В-четвертых, ужесточение западной политики стимулирует политические начинания, которые запущены или заявлены в России еще до всех этих событий: национализация элиты, поворот на восток, снижение зависимости от внешней конъюнктуры, идейное отмежевание от либеральных ценностей, вытеснение западного интеллектуального присутствия. Какие риски вероятны? Шанс на серьезную мобилизацию Запада есть. С конца 1980-х такого очевидного отказа следовать в фарватере США не наблюдалось — крикливые одиночки, наподобие Уго Чавеса, не в счет, Иран не обладает достаточным потенциалом. Это способно послужить толчком к реальному ужесточению. Образ «русского экспансионизма» может быть использован для консолидации Запада, который после «холодной войны» все больше раздираем противоречиями. Тем более что именно сейчас идет процесс тяжелых переговоров о создании Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства, а откровения Сноудена немало отравили отношения двух берегов Атлантики. Системная работа по экономическому давлению возможна, хотя пока никто – особенно в Европе – не хочет обсуждать настоящие санкции. Они достаточно болезненны и для стран, их вводящих, феномен глобальной взаимозависимости работает. Провал украинской политики, если он по каким-то причинам случится, станет для России потрясением трудно предсказуемого масштаба. Прецедент, который создает Крым, может вернуться бумерангом. Россия полагает, что в условиях реально и совсем не вчера воцарившегося в международном праве «беспредела» ключевой является способность добиваться целей, юридическое оформление малосущественно. Практика подтверждает такой подход, но тем более заставляет адекватно оценивать собственные силы. Москва начала очень большую игру. Риск велик, а возможный куш представляется немалым. Старый мировой порядок совсем перестает функционировать, новый скоро должен начать формироваться. У Михаила Горбачева, который первым еще в 1986 году заговорил о необходимости нового мирового порядка, ничего не вышло. Владимир Путин возвращается на развилку, чтобы попробовать еще раз. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции |

|

#3

|

||||

|

||||

|

http://www.gazeta.ru/comments/column.../5978717.shtml

O том, какой опыт определяет сегодняшние действия и Путина, и Обамы Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» 03 апреля 2014, 12:16 Четверть века назад, 6 апреля 1989 года, правительство коммунистической Польши и лидеры «Солидарности» подписали историческое соглашение. Деятельность профсоюза была официально разрешена, а на начало июня назначили первые многопартийные выборы, которые потом «Солидарность» и выиграла. Эта договоренность открыла путь радикальному изменению политического ландшафта Восточной Европы, что привело к окончанию «холодной войны» и идеологического раздела мира. Несколькими днями спустя, 15 апреля, в Китае произошло событие, тоже ставшее рубежным, хотя в тот день мало кто мог это предположить. Смерть бывшего генсека ЦК КПК Ху Яобана, находившегося в последние два года жизни в опале за либеральные перегибы, спровоцировала массовые выступления студентов и сторонников смены курса. Через неполные два месяца, ровно в те же дни, когда Польша повернула от социализма, проголосовав за кандидатов «Солидарности», руководство КНР приказало разогнать протестующих с применением военной силы. К этому моменту площадь Тяньаньмэнь превратилась, говоря современными терминами, в Майдан с хорошо эшелонированной противотанковой обороной. Разгром ее обошелся в сотни жертв и стал для Китая потрясением, последствия которого сказываются и поныне. К хронике того времени невозможно не вернуться сегодня, когда мир вновь столкнулся с необходимостью переосмысления собственного устройства, а под вопросом именно то, что, как казалось, точно определилось 25 лет назад. Не случайно знаменитая статья Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории», ставшая идеологическим знаменем перемен конца ХХ века, опубликована в журнале National Interest летом 1989 года, как раз после мирной трансформации в Польше и насильственного прекращения «пекинской весны». Эти события обозначили развилку, от которой представления о том, как обеспечивать общественный прогресс, двинулись по разным траекториям. Две «народные республики», польская и китайская, продемонстрировали два пути. В СССР 1989 год был, наверное, зенитом социального оптимизма и светлых надежд. Ничто не предвещало скорого краха. Михаил Горбачев был уже кумиром всего «прогрессивного человечества», но еще не начал превращаться в объект яростной критики у себя на родине. Его поддерживали реформаторы, поверившие в перестройку и гласность, консерваторы же, не будучи в восторге от происходящего, пока надеялись, что генсек крепко держит штурвал и не допустит неуправляемых процессов. При этом Советский Союз оставался бесспорной сверхдержавой, воля которой имела первоочередное значение для всего происходившего на глобальной сцене. Экономический кризис еще не был столь очевидным, как, например, в следующем, 1990-м, как не проявлялся явно и внутриполитический раздрай, который начал стремительно подрывать внешнеполитические позиции через несколько месяцев. В декабре 1989 года состоялась советско-американская встреча в верхах на Мальте, знаменовавшая новую эру. Многие считают, что это был последний саммит равных партнеров, а принципиальное согласие Москвы на отказ от вмешательства в процессы Восточной Европы и объединение Германии предопределило дальнейшую утрату инициативы и стратегическое отступление. Сегодня миром правят политики, кругозор и мировоззрение которых формировались тогда. Возьмем трех самых могущественных лидеров по версии журнала Forbes. Владимир Путин возглавлял в 1989 году Дом дружбы СССР — ГДР в Дрездене. Понятно, что офицер советской разведки самым пристальным образом следил за развитием событий в Восточной Германии. Она на глазах превращалась из незыблемого форпоста социализма (в начале 1989-го Эрих Хоннекер торжественно заявил, что Стена простоит еще сто лет) в расползающуюся ткань. Находясь в ту пору в ГДР, Путин стал свидетелем, наверное, самого крупного и уж точно самого наглядного геополитического сдвига второй половины ХХ века. И сдвига не в «нужном» направлении — во всяком случае, с точки зрения ведомства, в котором служил будущий президент России. Барак Обама в 1989 году учился в престижной школе права Гарвардского университета и был одним из наиболее ярких, подающих надежды студентов. Годом позже он стал первым за всю историю редактором-афроамериканцем университетского издания Harvard Law Review. Тогда Америка еще даже не могла представить масштаба победы, которую она одержит в скором будущем, превратившись в мирового гегемона. Но радостное ощущение перемен, завершения ядерного противостояния и торжества идей «свободного мира» распространялось среди американской элиты. Си Цзиньпин в 1989 году служил секретарем комитета КПК округа Ниндэ провинции Фуцзянь, которая расположена на юге Китая, служившем локомотивом реформ Дэн Сяопина. Трагедия на площади Тяньаньмэнь повергла страну в шок не только из-за многочисленных жертв, но и потому, что поставила под сомнение его преобразования. Многие из их сторонников опасались, что консервативные силы воспользуются потрясением, чтобы убедить руководство партии повернуть к социализму маоистского образца. Тем более что Дэн Сяопин, взявший на себя ответственность за разгон протестов, начал уходить с высших постов, окончательно передав власть следующему поколению в 1992 году. До этого, однако, он все-таки добился того, что неизменность реформ стала основой курса КПК. Во многом этому способствовал распад СССР. Печальная судьба перестройки убедила китайскую верхушку в том, что, во-первых, власть надо держать крепко и не рисковать с экспериментами, во-вторых, преобразования нужно осуществлять вовремя, а не тогда, когда все начинает рушиться. Опыт 25-летней давности во многом определяет сегодняшние реакции и действия. Барак Обама — пример фантастического личного успеха в стране, которая все это время чувствовала себя вершителем судеб мира. Он действительно совсем не человек «холодной войны», представитель другого мышления, о чем говорили с самого начала, когда он только выдвинулся в президенты. Но он глава государства, которое занимает свое нынешнее место в мире благодаря тому, что оно победило в «холодной войне», и поэтому он не может допустить пересмотра ее итогов. А российская политика последних недель рассматривается в США именно как посягательство на миропорядок образца 1989–1991 годов. Поэтому хочет того Обама или нет, противодействие Москве будет нарастать. Си Цзиньпин — олицетворение все той же дилеммы, с которой китайское руководство сталкивалось четверть века назад: где баланс, золотая середина, которая позволит пройти по линии между стабильностью и развитием. Но если тогда это была дилемма национального уровня, то теперь она приобрела глобальный масштаб. Китай вырос настолько, что уже не может (да и не хочет) уклоняться от участия в большой мировой политике. Но и риски от полноценного вовлечения крайне высоки, поскольку Пекин совсем не уверен в собственной стопроцентной устойчивости. И он будет изо всех сил пытаться не соскользнуть с тонкой грани, хотя делать это все труднее. Четверть века спустя выясняется, что Россия (а метания политического руководства адекватно отражают смутную ситуацию в обществе) так и не нашла твердую почву, самоидентификацию, которая, переварив потрясения рубежа восьмидесятых и девяностых, составила бы фундамент будущего. Отчасти по внешним причинам, поскольку и весь мир остается в переходном, непонятном состоянии, которое не способствует выходу на торную дорогу прогресса. Но прежде всего по внутренним — потому что решение текущих проблем, зачастую исходя из частных, а отнюдь не национальных интересов, все эти годы и составляло смысл политики. Отсюда и стремление отмотать назад, переиграть неудачную партию, вернуться к развилке, на которой, как кажется теперь, был сделан неверный выбор. На деле, правда, никакого выбора не делали — ни польского, ни китайского, ни какого-либо иного. Страна гораздо больше следовала за обстоятельствами, чем диктовала их, как внутри, так и вовне. Последние события вроде бы свидетельствуют о переходе к другой линии, гораздо более наступательной. Допустим, это так. Но если «гранд-дизайн» заключается в возвращении к чему-то утраченному, в утолении болей, связанных с травмами 25-летней давности, то есть риск в результате их только усугубить. Будущее не найдется в прошлом. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции |

|

#4

|

||||

|

||||

|

http://www.gazeta.ru/comments/column.../6108737.shtml

О том, сможет ли Россия опять стать сверхдержавой Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» 10 июля 2014, 13:44 Эдуард Шеварднадзе обретет в воскресенье вечный покой во дворе собственного дома в Тбилиси. У Грузии своя память о многолетнем руководителе, для остальных он — олицетворение яркого периода мировой политики. В середине восьмидесятых годов казавшаяся незыблемой конструкция под названием «холодная война» вдруг начала по воле одного из ее столпов преображаться в нечто совсем другое. Архитектором перемен являлся, конечно, Михаил Горбачев, но министр иностранных дел Шеварднадзе, сменивший вечного Андрея Андреевича Громыко, был почти равноправным творцом нового курса. Для того и взяли не карьерного международника, а человека со стороны, не скованного цеховыми традициями и представлениями. Шеварднадзе завершил земной путь, когда наследие той эпохи вновь в центре внимания. Что, по мнению президента, будет происходить во внешней политике в ближайшие годы Украинский кризис вернул на повестку дня тему распада СССР, того, что ему предшествовало и что за ним последовало, да и само понятие «холодной войны» — в новой версии. Почти четыре месяца назад, в день объявления результатов крымского референдума, автор этих строк высказал на страницах «Газеты.Ru» гипотезу о содержании наступающего этапа. После того как почти 25 лет Россия пыталась вписаться в «новый мировой порядок», скроенный по лекалам США, теперь она намерена вернуться к изначальной идее. О том, что этот самый «новый мировой порядок» (впервые предложенный именно Горбачевым, а затем переосмысленный Джорджем Бушем-старшим) должен был строиться совместно и на равноправных основах. В конце восьмидесятых, как известно, не получилось: «новое политическое мышление» завершилось исчезновением самого его источника. Присоединение Крыма стало символической заявкой на переигровку — на основе опыта, накопленного с тех пор. То, что происходит сегодня, действительно выглядит антиподом горбачевского времени. Тогда господствовал идеализм — отчасти искренний, отчасти от недостаточного понимания. Сейчас в чести жесткий реализм, лозунги о мире и сотрудничестве вызывают горькую усмешку. В ту пору Западу доверяли настолько, что были готовы верить на слово. Нынче недоверие почти полное — слишком многие из слов оказались пустыми. На волне перестройки от классовых ценностей отказывались в пользу общечеловеческих, теперь последние заменяются самобытными. Одной из основных внешнеполитических задач горбачевского СССР было уменьшение финансово-экономического бремени, расходов на поддержание сферы влияния. Российская Федерация их, напротив, наращивает. Наконец, перестроечный Кремль отступал, сдавая геополитические рубежи, ныне же он наступает, стремясь вернуть хотя бы часть утраченных позиций. Чтобы, заняв их, потребовать новых договоренностей о глобальных правилах игры. Крымский бросок Москвы был масштабным по своим международно-правовым и политическим последствиям. Он высоко поднял планку российских амбиций и заставил полагать, что продолжение следует, «как раньше» больше не будет. Однако ни в исторической речи президента 18 марта, ни в последующих декларациях российской власти не изложено какого-либо крупного национального проекта. А без него, на одной только воле к тому, чтобы подвести черту под периодом геополитических неудач, подъем неизбежно окажется кратковременным. Важным моментом стало апеллирование к идее Русского мира — сначала во внеочередном послании Федеральному собранию, а потом и в выступлении перед дипломатическим корпусом на прошлой неделе. Но реальное ее наполнение осталось неясным. Тема звучит как обоснование неизбежности шагов в Крыму, в остальном же практика, в том числе в отношении Новороссии, не подтверждает, что новый лейтмотив именно таков. Предпосылки для изменения правил игры объективно назревают. Мир устал от американского доминирования. Способность США решать мировые проблемы и служить универсальным регулятором уменьшается. И если раньше Вашингтон легко преподносил отстаивание собственных интересов в качестве служения мировому сообществу (временами это действительно совпадало), то теперь у Америки накопилось много своих проблем, решать которые приходится за счет остального мира. Эгоизм все чаще бросается в глаза. Появись сейчас держава, которая не считала бы необходимым следовать американским правилам и предлагала альтернативу, в расстановке сил могли бы случиться фундаментальные сдвиги. Такая держава должна быть экономически развитой и устойчивой, а также способной формулировать систему универсальных, выходящих за национальные либо региональные рамки представлений. Как обстоят с этим дела у России? Ее экономического потенциала хватает для того, чтобы устоять под внешним давлением и даже контратаковать. Но для системного противодействия мировым лидерам этого мало. Зависимость от внешних рынков достаточна, чтобы ее нельзя было быстро и безболезненно преодолеть. Мощной идеи национального развития, ради которой общество было бы готово пойти на жертвы и свершения, не предлагается. Тем более что раскрепощения человеческого потенциала и энергии в связи с новой ситуацией не наблюдается — государство берет все больше на себя, заверяя граждан, что оно со всем справится. Что касается большого международного проекта, то концепция Русского мира, если она все же будет воплощаться в жизнь, такую функцию, конечно, не выполнит. Наталья Галимова о том, почему Госдума перешла в режим принтера и не собирается из него выходить Призрак революции Наталья Галимова о том, почему Госдума перешла в режим принтера и не собирается из него выходить Любой курс, допускающий изменение границ и поощрение ирредентизма, не только вызывает противодействие со стороны заведомых оппонентов, но и настораживает нейтральных участников международных отношений, которые просто не любят лишних катаклизмов. Решить таким образом искомую задачу — добиться от крупнейших игроков согласия на изменение правил игры — не получится. Скорее возможна ситуация глухой обороны с непрекращающимися стычками по периметру «крепости». Консервативный посыл, пронизывающий сейчас российскую общественную атмосферу, такую ситуацию только еще больше сгущает. При очевидной противоположности «духа времени» «перестройка наоборот» несет в себе те же роковые изъяны, которые погубили ее предшественницу. Горбачевский курс провалился по двум причинам. Во-первых, примат политики над экономикой, в результате которого народно-хозяйственный фундамент не выдержал грандиозных проектов по переустройству страны и мира. Во-вторых, за живописной картиной желаемого будущего не обнаружилось продуманной стратегии, цель получилась не менее абстрактной, чем прежде коммунизм. А с какого-то момента каждое следующее действие стало просто реакцией на непреднамеренные последствия предыдущего. Фактически во второй половине восьмидесятых была предпринята попытка компенсировать проседающую экономику и растущее внутриполитическое замешательство большой международной инициативой — окончание «холодной войны» на паритетной основе. И справедливое распределение «мирного дивиденда». Эффект получился обратный: прекрасную инициативу уничтожил слабый тыл, весь прибыток достался противоположной стороне. Современная Россия справедливо ставит вопрос о мировом устройстве — проблемы с ним очевидны. Но слабость собственной и экономической, и идейной базы повышает риск того, что, как и 25 лет назад, Россия окажется не бенефициаром затеянных перемен, а их жертвой. В изменившейся международной обстановке России необходим резкий экономический и политический рывок, опирающийся на внутренний потенциал, конвертация крымского энтузиазма в энергию национального развития. Однако пока все действуют по инерции, изначальный импульс превращается в бессодержательную мантру. Если это продолжится, Россия скоро начнет ощущать последствия изменений (сдерживание со стороны Запада), но не сможет ничего убедительного этому противопоставить. Потому что партнеры на Востоке, даже те, кто симпатизирует России, ждут экономического прорыва внутри, реальных новых возможностей, а не очередного раунда разговоров о них на фоне бюрократической зарегулированности и неэффективности. По большому счету, никто не будет всерьез бороться с Россией за Крым или даже за восток Украины. Оппонентам Москвы достаточно просто поддерживать ситуацию, в которой все усилия и идеологический пафос России будут направлены на эту заведомо тупиковую в глобальном масштабе тему. А «новый мировой порядок» опять построят без нас. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции |

|

#5

|

||||

|

||||

|

http://www.forbes.ru/mneniya/mir/303...atsiya-v-sirii

Фото Вадима Савицкого / Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ Даже хорошие дипломаты не смогут замаскировать отсутствие целей во внешней политике Решение России принять активное участие в сирийском кризисе снова застало всех врасплох. Степень замешательства на Западе даже выше, чем в случае с Крымом. Там хотя бы можно было сразу приклеить привычный ярлык «имперских амбиций» и «восстановления СССР». В связи с Сирией даже те, кто верит в непреодолимую силу русского реваншизма, догадываются: ничего близкого той роли, что играл на Ближнем Востоке Советский Союз, Россия играть не может и не будет. Так зачем же тогда? Есть много практических объяснений, которые приводятся и в России, и на Западе. Но если взглянуть на происходящее более широко — в контексте развития постсоветской внешней политики, мы наблюдаем очередной поворот. Предыдущей вехой было присоединение Крыма и провозглашение концепции «русского мира». Если первое означало вступление процесса дезинтеграции СССР в следующий этап (отказ от неформального табу на изменение прежних административных границ), то второе содержало заявку не только на идеологию, но и на миссию. Это перемена по сравнению со всей внешней политикой после 1991 года, в основе которой лежало решение прикладных задач. При этом не исключались символические жесты наподобие броска на Приштину в июне 1999 года, но смысл был все-таки практический — компенсировать показной лихостью недостаток действенных инструментов влияния. После Мюнхенской речи 2007 года попытки сформулировать миссию были. Так, Глеб Павловский писал, что объективно складываются предпосылки «уникальной, вовсе не вечной роли для России — роли силы сдерживания односторонней политики США». Тогда дальше деклараций не пошло — после грузинского обострения и смены президентов началась перезагрузка. К такой задаче можно было бы вернуться сейчас, но, как ни странно, сегодняшняя обстановка в мире того «запроса на сдерживание Америки», о котором писали семь лет назад, не создает. Скорее есть запрос на минимизацию рисков для каждого из игроков в отдельности, но тут каждый пытается справиться в одиночку. «Русский мир» был воспринят как возрождение идеологической повестки дня во внешней политике, которая должна была зафиксировать Россию на более высоком уровне иерархии. Быстро выяснилось, что эта доктрина, очень действенная внутри страны, вовне возможности не расширяет, а ограничивает. По существу «русский мир» антиглобален. Он очерчивает определенный ареал, а увлечь кого-либо еще этой идеей невозможно, она заведомо не интересует никого, кроме русских. Была, правда, попытка наполнить ее не этническим, а ценностным содержанием (консерватизм, мораль и пр.), но целостной идеологической альтернативы не возникло. В результате украинский конфликт, который начинался под разговоры о том, что России надоело терпеть западное доминирование и она бросает вызов устоям, привел на политическую периферию. При всей значимости Украины для нас в планетарном масштабе это второстепенный очаг без перспектив что-то там по большому счету выиграть. Либо надо было идти на гораздо более масштабное обострение и резко поднимать ставки с непредсказуемыми последствиями, либо получилось то, что получилось, — трясина минского процесса и функция «региональной державы», которую нам определил Барак Обама. Региональной причем даже не в евразийском масштабе (Азии Украина малоинтересна), а в узком восточноевропейском. Ближний Восток — это опять отход от миссии, зато шаг к возвращению на глобальную арену. Кремль верно оценил, что Сирия — единственный серьезный актив, которым он обладает. С одной стороны, ключ ко всем тамошним процессам. С другой — на фоне лихорадочных шараханий остальных игроков российская позиция, не менявшаяся 4,5 года, выглядит хотя бы последовательной. К тому же обстановка на месте настолько запутанна, что осуждения действий Москвы звучат сбивчиво, многие полагают, что русским уж по крайней мере не надо мешать, если они хотят рисковать. Риск действительно велик, хотя и есть шанс закрепиться — слишком шатки позиции всех остальных. В любом случае без ответа остается главный вопрос — о цели внешней политики России. Крепнет ощущение работы на холостом ходу. У нас есть дипломаты мирового класса, виртуозно владеющие профессиональным мастерством, но при отсутствии четкого целеполагания это превращается в искусство ради искусства. Конечно, в хаотическом и непредсказуемом мире выбрать курс и только ему и следовать невозможно. В этом смысле ставка на быстроту и точность реакции верная. Но это не отменяет необходимости ответить на вопрос, а чего, собственно, мы хотим? |

|

#6

|

||||

|

||||

|

http://www.gazeta.ru/comments/column.../7873493.shtml

О том, как Россия вторглась в главный дивизион международной политики и что нужно сделать, чтобы оттуда не вылететь Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» 05 ноября 2015, 09:26 Российская кампания в Сирии стала очередной вехой постоянно меняющейся мировой политики, и значима она не только для Москвы, Дамаска или Ближнего Востока, но и с точки зрения развития общих процессов. Москва посягнула на право, которым предшествующие 25 лет (с момента «Бури в пустыне») монопольно обладали Соединенные Штаты, — право применять силу для наведения международного порядка. Иными словами — на функцию «мирового жандарма». Россия применяла силу и раньше, но исключительно по соседству (от Молдавии и Таджикистана до Грузии и Украины), то есть в зоне своих прямых и непосредственных интересов. Сирия к таковой не относится, и, хотя постоянно говорится о защите национальных интересов, очевидно, что данный случай качественно отличается от, скажем, операций в Южной Осетии или Крыму. Россия вторглась в сферу, в которой решаются вопросы иерархии. Пресловутый «однополярный мир» подразумевал, что войны «во имя мира», то есть те, что не связаны с достижением собственных конкретных и ясных целей, ведут только США при поддержке своих союзников. Москва, начав военную операцию, изменила расклад сил и перспективы разрешения важнейшего международного конфликта, притом что практической выгоды ей это не сулит. Это прерогатива высшей военно-политической лиги, той группы «команд», которые способны не просто влиять на события (таких сейчас довольно много), а диктовать повестку дня. Там, оказывается, играют две «дружины», а не одна, как считалось. Обстановка переменчива, и из главного дивизиона легко вылететь, однако сейчас Россия туда ворвалась. Отсюда и всеобщее замешательство, ведь монополия Вашингтона считалась неоспоримой. По мере нарастания проблем в американской политике многие стали предполагать, что сами Соединенные Штаты могут выбыть из этой самой лиги и в ней вообще никого не останется (видный международник Ричард Хаас назвал это «бесполярным миром»), но приумножения участников никто не ждал. Другой важный момент — конфликт в Сирии, вероятнее всего, заканчивает эпоху «гуманитарно-идеологического» подхода к урегулированию локальных кризисов. До недавнего времени важнейшим элементом дискуссии относительно междоусобиц были обвинения в преступлениях против собственного народа, жестоком подавлении протестов и пр. Руководитель, запятнанный подобным поведением, зачислялся в категорию «утративших легитимность», соответственно, диалог с ним становился ненужным/недопустимым. Такой подход отражал общие перемены в трактовке принципов международного поведения, которые случились после «холодной войны». Тем самым, кстати, должностные обязанности «мирового жандарма» расширились: помимо наказания агрессора (как Ирак в 1991 году) к ним добавилось возмездие режимам (вплоть до их смены), которые нарушали права человека. Отношение к Башару Асаду долго строилось по той же модели. Еще два года назад Лига арабских государств и ряд европейских правительств признали сирийскую оппозицию законным представителем народа, а официальной власти в таковом статусе отказали. Сейчас все изменилось — гуманитарная составляющая уступила место реалистическому подходу: дожимать «преступную власть» зачастую себе дороже. А то и невозможно. Черно-белое деление на хороших и плохих парней заводит в тупик, торговаться придется со всеми. Эта, казалось бы, очевидная мысль до сирийского кризиса считалась почти крамолой: не для того, мол, мы сокрушали коммунистического Левиафана, чтобы снова поступаться принципами и заключать сделки с шайтанами... Встреча в Вене на прошлой неделе, где продвинуться куда-либо не удалось, представляет собой тем не менее принципиально новый этап. Это второй (после иранского «ядерного» марафона) случай переговоров с открытым финалом, когда формат решения должен определиться в ходе дискуссии, а не предписан заранее, так что участникам остается только обсуждать путь его достижения. Как будет устроена Сирия после войны, сейчас не знает никто, и в данном случае это хорошо. Попытки обставить всё предварительными условиями, призванными привести к заранее установленному результату, на деле ведут к формированию недееспособных структур. Понятно, что никаких гарантий успеха нет, более того — пока даже трудно вообразить, как он может выглядеть. Но концептуально путь более здоровый, чем то, что предполагалось раньше. Перемены произошли, конечно, не столько благодаря России, сколько по причине того, что прежние подходы зашли в тупик. И американская военно-политическая монополия, и ценностно обусловленный метод решения конфликтов, и «дипломатия без альтернатив» не в состоянии справляться с нарастающим клубком проблем. Тем не менее агентом перемен послужила именно Россия, что и принесло Владимиру Путину очередную победу в номинации самого влиятельного политика по версии «Форбс». Дальше, правда, встает вопрос, что с этим новым состоянием мира делать. Наиболее рациональный вариант — капитализировать нынешний прорыв в «высшую лигу» и резко увеличить вес России в грядущем торге за будущее устройство Сирии. Но это означает, что Москва должна в какой-то момент отойти от поддержки исключительно Дамаска и переместиться в нишу влиятельного стороннего арбитра. По заявлениям российских официальных лиц, это может произойти, но такой сценарий, конечно, не устраивает самого Асада и, что важнее, Иран. Для Тегерана сохранение нынешнего режима жизненно важно, он небезосновательно полагает, что любая перемена станет фатальной для иранского доминирования в Сирии. Между тем «отдать» эту страну Иран не может из-за жесткого клинча с Саудовской Аравией, которая, со своей стороны, костьми ляжет, чтобы Сирия не была иранским форпостом в арабском мире. России предстоит хитрая эквилибристика, для того чтобы решить триединую задачу. Во-первых, обеспечить собственное геополитическое присутствие в Сирии (проще говоря — военную базу) на перспективу, вне зависимости от конфигурации власти там. Надо полагать, что именно это является конкретной целью, иначе столь активное вмешательство выглядело бы совсем умозрительным. Во-вторых, не подорвать складывающиеся отношения с Ираном — очень важным региональным партнером на перспективу. Сирийская эпопея — едва ли не единственная тема, которая эти отношения цементирует, поскольку во всех остальных смыслах Тегеран смотрит на Россию с сомнением. В-третьих, не превратиться в великую державу, которая обслуживает региональные интересы Ирана в той же степени, в какой США, например, долгое время обслуживали интересы Саудовской Аравии. Хотя бы потому, что Тегеран точно знает, что он хочет в Сирии, а Россия — нет. В то же время у России есть и козырь: по той же причине ее в Сирии многие воспринимают лучше Ирана, меньше боятся долгосрочного вмешательства в сирийские дела. Как заметил в разговоре с автором один из представителей светской оппозиции, мы исходим из того, что Россия все-таки защищает идею сирийской государственности, в то время как задача Ирана — ее изменить, превратив в подобие Ливана с мощным конфессиональным военно-политическим компонентом. Как бы то ни было, плоды, которые могла принести России военная операция, похоже, в основном собраны. Теперь нужна либо впечатляющая военная победа, которая пока не выглядит вероятной из-за слабости наземных войск, либо изощренный политический процесс и сложная сделка по устройству Сирии. Ну а если вернуться к мировому аспекту, трудно предположить, что российское руководство рассчитывает занять нишу США и в полном объеме взять на себя жандармскую миссию. Для этого явно недостаточно ресурсов, да и вообще сомнительная честь: рисков и головной боли с лихвой больше, чем возможных выгод. Ну а если все-таки такая идея появится, то стоит задуматься о неизбежном ответе Соединенных Штатов, которые явно рано списывать. Но об этом — в следующий раз. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции |

|

#7

|

||||

|

||||

|

http://www.gazeta.ru/comments/column.../7973645.shtml

Автор Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» 17.12.2015, 10:51 В 2015 году политика положила на обе лопатки экономику, а внешняя политика одержала решающую победу над внутренней. Стремительный разгром связей с Турцией после сбитого бомбардировщика продемонстрировал приоритеты сегодняшнего российского государства: национальный престиж важнее меркантильных расчетов. Сюрпризом это не стало, просто явлено было с ошеломляющей прямотой и откровенностью. Тот же самый престиж, понимаемый как место в международной иерархии, заполнил нишу, о которой много говорили, — национальная идея, национальная идентичность. Поиск того, что скрепит общество и государство, укажет направление развития, не раз становился темой публичных дискуссий после СССР. Очередной всплеск случился в 2012 году, когда Владимир Путин вернулся в президенты на фоне неожиданных трещин в общественном здании. Столичные протесты, объединившие представителей буржуазии с отдельными группами ярко выраженных идейных предпочтений (националисты, левые), показали, что назрел спрос на осмысление. Шутейная модернизация в годы президентства Дмитрия Медведева оставила странное послевкусие, резко оборвавшись, но стала логичным завершением периода относительно беспечного потребления 2000-х. А та эпоха когда-то пришла на смену времени национальной депрессии 90-х и борьбы за выживание как на государственном, так для большинства граждан и на личном уровне. Ну и девяностые с их судьбоносностью и трагизмом обрубили незадавшуюся горбачевскую перестройку, так и не дав доспорить о путях и судьбах Отечества. Пожалуй, именно последнее и является истоком многих неурядиц в дальнейшем. Из сегодняшнего дня вторая половина 80-х представляется эфемерным и заведомо обреченным интермеццо русской истории. Но выброс интеллектуальной энергии, накопившейся за десятилетия навязанного единомыслия, открыл тогда возможность для рефлексии, реанимировал палитру взглядов, глубоко замороженных советской системой. Власть, от которой, собственно, и исходила инициатива широкой дискуссии, быстро отстала и потеряла нить. Однако в калейдоскопической неразберихе последних лет империи билась живая мысль, пытавшаяся с разных позиций осмыслить фундаментальные вопросы государства, общества, международный контекст, сформулировать задачи на будущее. Обвал СССР прервал процесс. Отчасти он выродился в фарс, когда карикатурным демократам противостояли ряженые патриоты, а вместо закосневших партократов пришли резвые и ни в чем не сомневающиеся технократы. Отчасти масштаб событий просто раздавил интеллектуалов, кто-то замолчал, опустив руки, кто-то засучив рукава бросился разгребать завалы, руководствуясь не большими идеями, а необходимостью что-то сделать здесь и сейчас. Четверть века спустя кажется, что незавершенный тогда спор придется возобновить. И без честного разговора о сущности страны, где все это происходит, движения вперед не случится. В 2012–2013 годах, кстати, зачатки рефлексии намечались. Неслучайно Владимир Путин, который чутко ловит общественную атмосферу, так много говорил на идеологические и моральные темы. Даже малоприглядная история с панк-группой в храме приоткрывала важную ветвь дискуссии — о пределах свободы, об оптимальном коридоре между разнузданностью и мракобесием. Обращение Путина к консервативным авторам и попытки сформулировать традиционные ценности, вызывавшие неоднозначное отношение, призваны были ответить на растворенный в воздухе смысловой запрос. Украина все торпедировала. С начала кризиса российское государство перешло в режим ЧП — немедленного реагирования на меняющиеся обстоятельства. Вместо споров о вечном потребовалась экстренная мобилизация, а тут нет более эффективных способов, чем обращение к «крови и почве». Концепция «Русского мира» не устранила раскол, выявившийся в конце 2011 года, но резко сдвинула пропорцию: часть прежних недовольных пошла «на фронт», отбросив претензии к власти, а ставшее гораздо более радикально оппозиционным меньшинство оттеснили на крайние маргиналии. Общественная ситуация изменилась, искомая консолидация достигнута. Принципиальным является то, что для укрепления внутренней базы понадобились экстраординарные внешние обстоятельства. Парадоксальным образом реализуется положение внешнеполитической концепции, согласно которому основная задача внешней политики — создание условий для внутреннего развития. Сейчас необходимым условием становятся яркие успехи в противодействии внешним вызовам, доказательство способности государства играть ключевую роль на международной арене. Тем более что повсеместная нестабильность — не плод воображения Кремля, а объективная реальность. В случае с Украиной и «Русским миром» еще присутствовал элемент дискуссии об идентичности. Размежевание русских и украинцев в силу их очень тесной близости — безусловно, акт мучительной самоидентификации. Это, однако, имело и оборотную сторону — по сути, ограничение пространства действий России, сужение его до этнической русскости. К тому же неуклонная приверженность объявленной идее оказалась чревата не просто серьезными издержками, но и выходом процесса из-под контроля. Национальные чувства — субстанция взрывоопасная. Сирийский поход — явление другого рода, претензия на статус сверхдержавы. Россия посягнула на главную прерогативу США после «холодной войны» — силовое наведение порядка там, где нужно, вне зависимости от конкретного интереса. Демонстрация силы — заявка на то, чтобы выполнять такую функцию регулярно. Предложение сотрудничества Западу в этой сфере — свидетельство равноправного статуса. Готовность резко менять отношения с теми, кто такой статус не признает, — знак уверенности в себе. Ну и так далее. Мы не вернулись к советской модели. Да, СССР проводил активную внешнюю политику, а тезис о «республике в опасности» в разных вариациях присутствовал всегда. Но внутреннее устройство советского государства все-таки определялась не этим, а жестким социально-экономическим каркасом. Экспансия же вовне диктовалась идеологией, которая со временем превратилась в инстинкт соперничества с Америкой. Как ни странно, сегодняшняя ситуация имеет больше параллелей с горбачевским временем, хотя и с обратным знаком. Провал Горбачева во многом был следствием того, что его внешняя активность оказалась не просто успешней внутренней, но и превратилась в стержень всего. Если вспомнить название его программной книги — «Новое мышление для нашей страны и всего мира», то «весь мир» очень быстро взял верх над «нашей страной». И идея «изменить мир посредством изменения себя» вывернулась наизнанку: внутреннее развитие Советского Союза стало функцией от трансформации мира, которую инициировал генсек. Результат известен. Сегодняшний мир намного менее стабилен, чем 30 лет назад, и такого рода зависимость от него еще более рискованна. Какой вступает Россия в 2016 год? Страна, намного более заметная и влиятельная в мире. Общество, эффективно мобилизованное, но не вполне знающее, на что. Нация, столь же далекая от осознания себя и своего будущего, как и в прежние более спокойные годы. |

|

#8

|

||||

|

||||

|

http://www.forbes.ru/mneniya-column/...ibki-proshlogo

30.12.2015 00:00 главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», профессор-исследователь НИУ ВШЭ, научный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай"  Фото REUTERS / Lucas Jackson Есть исторические закономерности и социально-политические законы, которые не меняются никогда. И перемены в декорациях не повернут ход развития Герой фильма «Бойфренд из будущего» британского режиссера Ричарда Кёртиса (автор множества ромкомов, включая знаменитую «Бриджет Джонс») обнаруживает у себя удивительную способность. Он может путешествовать в собственное прошлое и «ремонтировать» неудачные эпизоды. Ужасающее первое свидание с девушкой своей мечты он переигрывает так, что она становится его женой, излечивает сестру-наркоманку, не позволив ей встретиться однажды с «плохим» парнем, и т. д. Жаль, что такое невозможно в мировой политике… Бурные события 2015 года в Европе, Восточной Азии, на Ближнем Востоке — приметы системных сдвигов. Мир ХХ века с его институтами и системами отношений уходит в историю. Каким станет международное устройство, пока можно только гадать, хотя постепенно гадание обретает предметные очертания. Чем меньше остается от надежд и иллюзий 1990-х годов, времени, когда многие поверили в торжество одной модели и одной идеи, тем чаще звучит вопрос: почему все пошло не так, где ошиблись? Путешествие назад во времени — занятие полезное, особенно если искать причины неудач, а не доводы для самооправдания. Тогда окажется, что Запад сбило с пути интеллектуальное высокомерие, уверенность в собственной окончательной и бесповоротной правоте. А Россия запуталась в чувстве неполноценности, которое сначала заставило подобострастно устремиться на поклон к «цивилизованному миру», а потом обратилось готовностью, напротив, перечить по любому поводу. И будь все ключевые участники мировой политики тоньше, тактичнее, хитрее, образованнее, в конце концов (хотя бы в плане знания истории и ее закономерностей), многих кризисов удалось бы избежать. Но положа руку на сердце: могло ли быть иначе? Простой пример. Часто говорят, что первопричиной нынешних проблем стала геополитическая жадность Запада и, в частности, расширение НАТО на восток. Не без того. Но представим себе другой сценарий — Центральная и Восточная Европа остались бы за рамками альянса, будучи связаны с ним ни к чему не обязывающими декларациями вроде «Партнерства ради мира». Вероятнее всего, геополитический конфликт России, пришедшей в себя от шока девяностых, и уверенного в своем праве Запада произошел бы все равно, но не на территории Украины, а западнее, в той самой «промежуточной Европе», которая не раз порождала европейские и даже мировые войны. И если всерьез воевать за Украину никто не готов, будь на ее месте Польша, риск фронтального столкновения был бы много выше. Вообще любой геополитический вакуум — вещь провокационная, поскольку крупные соседи никогда не преодолеют инстинктивную тягу его заполнить. На это, конечно, можно возразить, что существовал и другой вариант — пригласить саму Россию в НАТО. Теоретически да, но представить такое на практике почти невозможно. При всей масштабности слома, который постиг страну в 1991 году, Россия не освободилась от исторической традиции и психологии великой державы. И подчинить себя блоковой дисциплине под американским командованием могла только путем жестокого насилия над собой, что никогда не приводит ни к чему хорошему. Герой фильма Кёртиса выясняет неожиданную вещь. «Точка отсечения» для возвращения в прошлое — рождение детей. Если менять что-либо в том, что было до этого момента, появившийся затем на свет ребенок либо исчезает, либо оказывается совсем другим. И это естественный ограничитель, делающий прошлое необратимым. Забавно, что киношный вымысел недавно воспроизвелся наяву. Много шума наделало высказывание претендента на президентскую номинацию от республиканцев Джеба Буша: мол, имей он возможность отправиться в прошлое — не задумываясь убил бы младенца Гитлера. Один из комментаторов в Твиттере развил идею: «Джеб путешествует во времени. Убивает маленького Гитлера. Вторая мировая война предотвращена. Барбара никогда не влюбляется в военного пилота Джорджа Буша. Джеб никогда не рождается». Добавим: Джордж Буш — младший тоже, стало быть, и Ирака не было бы? И «арабской весны»? Игра в альтернативы — захватывающая. Но минувшее на самом деле стоит изучать не для того, чтобы выяснить, что надо было изменить. Главное — понять, что есть исторические закономерности и социально-политические законы, которые не меняются никогда. И перемены в декорациях не повернут ход развития, хотя могут его скорректировать. Это все не к тому, чтобы опустить руки и плыть по течению. Но путешествовать по реке времени имеет смысл только вперед. Грести назад тяжело и по большому счету бесполезно. |

|

#9

|

||||

|

||||

|

http://www.gazeta.ru/comments/column.../8114795.shtml

10.03.2016, 09:05 О том, как выполнить невыполнимое  11 февраля 2015. Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, президент Украины Петр Порошенко, президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева направо) во Дворце независимости в Минске после переговоров в узком составе лидеров России, Германии, Франции и Украины по урегулированию кризиса на Украине Алексей Дружинин/РИА «Новости» Соединенные Штаты и Европейский союз продлили санкции против России, введенные два года назад в связи с присоединением Крыма. Произошло это в рутинном режиме, ничего другого и не ожидалось. Отмена первых санкционных списков увязана с восстановлением украинской юрисдикции над полуостровом. По очевидным причинам подобного не произойдет, так что изначальный пакет действует бессрочно. Впрочем, с точки зрения реального воздействия это санкции скорее символические. Когда же обсуждают возможность (или невозможность) снятия ограничительных мер, речь идет о секторальных ограничениях (прежде всего финансовых), которые приняты летом 2014 года после катастрофы малайзийского «Боинга». Их отмена обусловлена, о чем неоднократно говорили западные политики, выполнением минских соглашений, заключенных в феврале 2015-го при активном участии Германии и Франции. Документы, принятые в Минске после беспрецедентного переговорного марафона, представляли собой пример изощренной эквилибристики. Особенно если учитывать сложность комбинации участников. Формальный статус России (международный посредник) не вполне совпадал с фактическим (заинтересованная сторона).Одного из противников в конфликте (ДНР/ЛНР) нельзя было называть так, как он сам себя аттестовал. А Берлин и Париж выступали в смешанной роли — представители самостоятельной европейской внешней политики, эмиссары Запада в целом, включая США, и политико-экономические патроны Украины. Главная задача минских соглашений заключалась в прекращении масштабных и кровопролитных боевых действий на востоке Украины, и она в общих чертах выполнена. Стычки и перестрелки продолжались еще несколько месяцев, случаются и сейчас, однако бойня год назад все-таки прекратилась. Обе непосредственные стороны конфликта остались недовольны вымученным компромиссом и военным результатом, но это в подобных случаях неизбежно. А вот политическая составляющая договоренностей сразу породила сомнения в их выполнимости. Закон о самоуправлении «в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», как его принципы сформулированы в соглашениях вплоть до «создания отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка» (иными словами, легализация военизированных формирований), конституционная реформа с децентрализацией и постоянным особым статусом «отдельных районов», наконец, фактическое восстановление материальной ответственности Украины за «отдельные районы» (правда, туманно упоминалась международная помощь) — все это представлялось как минимум утопичным с учетом политической ситуации в Киеве и способности Петра Порошенко претворять в жизнь принятые решения. Даже если в качестве главного приза после выполнения всех этих положений предлагалось «восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта». Тем не менее украинская сторона минские договоренности подписала, возможно, исходя из присущей национальной политической культуре уверенности, что всякое соглашение — не догма, а лишь очередной повод для дальнейшего торга. Дальше начался тягостный процесс воплощения одобренного в жизнь, ну или, по крайней мере, имитации этого. Год с лишним спустя все зашло в тупик. Украина пребывает в непрекращающемся политическом кризисе, который дошел до стадии, когда не получается даже делать вид, что Киев предпринимает требуемые действия. На последней встрече министров в «нормандском формате», пожалуй, впервые со стороны западных представителей, особенно французов, прозвучало нескрываемое недовольство Украиной. Как признают в частных разговорах европейские дипломаты, Россия проявляет гораздо большую активность и гибкость, чем раньше, предлагая разные схемы и формулировки. Однако встречного движения нет, поскольку способность Киева к любым серьезным шагам парализована внутренней ситуацией. Как заметил недавно автору этих строк солидный европейский чиновник, России следует войти в положение Украины и пойти не на косметические, а на по-настоящему серьезные уступки. На вопрос, что могло бы под этим подразумеваться, последовал ответ: отказ от конституционной реформы, они все равно не могут ее провести. Поскольку изменение конституции — стержень минских соглашений, последовать совету значило бы, по сути, вовсе от них отказаться. Это, однако, не имеется в виду, потому что те же европейские представители вполне искренне говорят, что альтернативы минскому процессу нет, поскольку он создает хотя бы какую-то правовую и дипломатическую канву. Если не будет и ее, риск возобновления войны резко возрастает, а шансы на бытовое и гуманитарное обустройство «отдельных районов» падают. Возник замкнутый круг. И по части украинского урегулирования, и в том, что касается судьбы европейских санкций против России. Следующая веха — середина лета этого года, когда ЕС должен принять очередное решение. До сих пор все продлевалось без обсуждения, однако на сей раз процедура может усложниться. Как минимум семь стран (Австрия, Венгрия, Греция, Италия, Кипр, Венгрия, Словакия) все отчетливее выражают сомнения в целесообразности санкций, недавно на ту же тему впервые высказалась Франция. Понятно, что есть не меньший набор государств ЕС, которые категорически против даже упоминания возможности ослабить давление на Москву (Балтия, Польша, Великобритания, Скандинавия), те, кто скорее склонен поддерживать санкции, хотя менее жестко (Финляндия, Бенилюкс), наконец, те, кому, в общем, безразлично, хотя при прочих равных они бы их и отменили (Испания, Португалия, Мальта). Но ключи от решения — в Берлине, именно его позиция станет определяющей. Там же настроения пока не меняются — с присущей немцам скрупулезностью они настаивают на выполнении минских соглашений. Если придерживаться этой позиции, минский процесс становится инструментом неограниченного по времени сохранения санкций против Москвы. Открытое признание того, что все буксует из-за Украины, крайне маловероятно — на Западе это расценивается как щедрый подарок Путину, что, ясное дело, недопустимо. Так что позиция по умолчанию: если минский процесс в кризисе — ответственность лежит на Москве. Это вполне устраивает часть европейских стран и не противоречит позиции Вашингтона. Однако такая ситуация, на самом деле, утрачивает функциональность. Даже с точки зрения западных стран, которые наиболее критически настроены к России, заведомо неотменяемые санкции перестают быть инструментом воздействия на их объект. Легко предположить, что заинтересованность России в поддержании статус-кво начнет стремительно убывать. А мнение о том, что выйти из угла можно только каким-то резким действием, ломающим сложившуюся картину, становится более привлекательным. В способности России такие действия предпринимать, кажется, никто не сомневается. Конечно, можно угрожать ужесточением давления. Но, во-первых, консенсуса на этот счет добиться будет сложно, поскольку причины увязания минского процесса многим на Западе понятны. И во-вторых, сегодня куда более важной темой является Сирия, где, несмотря на острые разногласия почти по любому другому вопросу, Москва и Вашингтон достигли базового взаимопонимания. И это как раз в США считают важным достижением, которое нельзя потерять. Ожидать того, что минский процесс обретет вторую жизнь, если подойти к нему еще более творчески и приложить еще больше усилий, не приходится. Ключевой участник просто не в состоянии воспринять ни усилия, ни креативность. Отказаться от всей конструкции невозможно — вакуум заполнится войной. Разумным выходом было бы спустить на тормозах политическую составляющую, просто перестать ее педалировать. Вместо этого сосредоточиться на тех аспектах, которые всегда были более выполнимы, — вопросы военной безопасности, возможно, как в старые добрые времена, меры по укреплению взаимного доверия. Фактически это будет означать дальнейшее замораживание конфликта, что ни в коей мере не является желательным вариантом, за исключением того, что все остальные реальные сценарии хуже. Что же касается политического сопровождения, а именно вопроса об увязке санкций с выполнением изначальных положений Минска, то тут-то и следует проявить изобретательность. |

|

#10

|

||||

|

||||

|

http://www.gazeta.ru/comments/column.../8252477.shtml

19.05.2016, 09:32 о новом политическом тренде, общем для Запада, Китая и России  Wikimedia В минувшую субботу на конференции демократов штата Невада случился скандал со швырянием стульями, закрикиванием ораторов и отказом части присутствующих признать результаты и освободить помещение. Сторонники сенатора Берни Сандерса требовали изменить правила довыборов делегатов на общепартийный съезд, который в июле назовет кандидата в президенты. После проигрыша в Нью-Йорке в прошлом месяце Сандерс практически потерял шансы перегнать Клинтон. Но отказался сойти с дистанции, к чему призывает партийное руководство: мол, пора объединиться против Дональда Трампа. Сандерс собирается сражаться с Хиллари до последнего дня — не столько за номинацию (хотя чисто теоретически он еще может ее получить), сколько за то, чтобы повернуть партию к социальной справедливости и «низам». По опросам, больше половины тех, кто вообще поддерживает демократов, рады, что он продолжает кампанию. А сторонники пожилого претендента, среди которых преобладают как раз молодые люди, уверены, что моральная правота на его стороне и неважно, сколько делегатов уже набрала Клинтон. Команда бывшего госсекретаря не допускает возможности поражения, но опасается, что потасовка в Неваде — репетиция того, что может произойти на большом съезде в Филадельфии. Хиллари не нужно, чтобы вместо ее триумфа демократический конвент стал противостоянием партийного начальства, сплотившегося вокруг своего ставленника, и «народного» кандидата. Сандерс же открыто выступать в роли раскольника не хочет, но и сожалеть по поводу поведения «болельщиков» не собирается. Буйство «групп поддержки» — отличительная черта кампании. В феврале все обсуждали необузданное поведение радикальных поклонников Трампа, а это крепкие белые ребята, не обремененные лишним образованием. Миллиардер тоже отказался осудить смутьянов с расистским душком, и многим показалось, что его звезда закатится. Ничуть не бывало — с тех пор он выкинул из гонки всех соперников. «Мы не вполне отдаем себе отчет в том, каких масштабов повсеместно достигло неприятие истеблишмента и всего, что с ним связано», — заметил на днях на обсуждении в Брюсселе один из британских участников, реагируя на мнение, что Хиллари Клинтон, без сомнения, будет следующим президентом США. Голосования в разных частях мира действительно превращаются в праздник непослушания. Непринципиально, о чем, собственно, людей спрашивают — об отношении к мало кому ведомому соглашению об ассоциации Украины и ЕС, как в Нидерландах, о членстве в Евросоюзе, как в Великобритании, или о том, кто должен быть партийным кандидатом, как в американских штатах. Принцип «а Баба-яга против» раз за разом перевешивает любые аргументы. Принадлежность к политическому клану становится чуть ли не проклятием. Джеб Буш, сын и брат президентов, которого считали заведомым фаворитом у республиканцев, провалился с оглушительным треском. С этой точки зрения объявленное намерение Хиллари Клинтон поручить подъем американской экономики мужу Биллу может оказаться не самым удачным. Избирателям не стоит напоминать, что ими будут управлять те же люди, что и 20 лет назад. Трампу это просто подарок — грех не сказать, что Хиллари будет ширмой при собственном супруге, который и станет опять реальным главой государства. Бунтарские всплески против правящего класса происходят с шагом примерно в 25 лет. Нынешние события напоминают бурление в середине и второй половине 1960-х годов, символом и кульминацией которого стал 68-й год. Тогда впервые проявился феномен «синхронного времени»: в совершенно разных странах, политических системах и по различным причинам, но общества одновременно пришли в движение. На Западе студенческие и левацкие бунты привели к расширению рамок истеблишмента. Часть буйных протестантов превратились в системных политиков, обогатив повестку дня. В Китае варварской и централизованно направляемой формой общественного обновления стала «культурная революция», которая сработала своеобразно — показала тупиковость пути и необходимость поворота в другую сторону. В СССР и Восточной Европе неудача робких попыток либерализации заложила основу для следующей фазы потрясений — как раз через два десятилетия, во второй половине 1980-х. Этот период — следующая тряска. Если в 1960-е годы общественные процессы толкали отстававшую государственную политику, то в 1980-х скорее наоборот — волну социально-политических процессов по всему миру катализировало решение советского руководства повернуть штурвал. В Восточной Европе и Советском Союзе довершили то, что остановилось в шестидесятые, в Китае в очередной раз миновали развилку, жестко подавив процессы, развернувшиеся в остальном социалистическом блоке, но отмежевавшись и от левых реваншистов. На Западе же все это восприняли как доказательство безусловной правоты модели, которая сформировалась после потрясений шестидесятых. Иными словами, в конце 1980-х и западный мир, и тогдашний советский блок пожинали плоды собственных действий двадцатью годами раньше. Запад убедился в благотворности «впитывания» фронды и эволюционных изменений. Советский Союз расплатился очередной революцией за неспособность вовремя скорректировать свой курс. Сегодня новый виток спирали. Запад неприятно удивлен тем, что, пока политики почивали на лаврах победы в «холодной войне», общества опять изменились, причем совсем не так, как рассчитывали в конце века. Кажется, прямой смысл вернуться к удачному опыту 68-го — кооптации протестных групп в правящий слой. Но в те времена политика, хоть и синхронно, осуществлялась на национальном уровне, теперь же верхушка в значительной степени интернационализирована, то есть управляющие элиты в разных странах имеют друг с другом больше общего, чем с собственными массами. (В США такое положение сложилось де-факто, а в Евросоюзе де-юре — в виде европейских институтов, оторванных от демократических процедур в странах-членах.) И чтобы преодолеть нарастающий кризис легитимности, нужно не протестующих подтягивать до элиты, а ей самой спускаться обратно к людям, на национальную почву. Политики это чувствуют, и американская кампания, где тон задают популисты изоляционистского толка, — убедительная иллюстрация. Как и во время прежних всплесков, аналогичные процессы происходят и вне Запада. В Китае развернута антикоррупционная кампания, по масштабам сопоставимая с «культурной революцией». Она призвана убедить граждан, что Компартия сама способна избавиться от «забывших о народе» чиновников и функционеров. Параллельно с этим руководство КНР ищет — в том числе на уровне языка и лозунгов — новый пафос экономического развития, менее глобалистский, то бишь опять-таки приближенный к людям. Россия в силу исторической специфики (и многовековой, и совсем недавнего прошлого) задала новый тренд даже раньше остальных — о «национализации элиты» заговорили еще в 2012 году. Проблема преодоления отчуждения внутри общества у нас решается традиционным способом — созданием «внешнего периметра обороны», так что украинский кризис и его многообразные последствия вольно или невольно сыграли на руку. Истории наподобие «панамского досье» только цементируют такой подход. Население в целом относится индифферентно, поскольку привыкло воспринимать разоблачения, идущие с Запада, как очередную атаку на Россию. А фигурантам и им подобным еще одно напоминание: пора заканчивать с финансовым космополитизмом, вас же предупреждали… В отличие от событий 60-х и 80-х годов нынешний «праздник непослушания», будучи снова синхронным по всей планете, несет совсем другой импульс — фрагментация, размежевание. Это чревато новыми болезненными сдвигами в мировом устройстве, но не дает гарантию того, что разбуженные в очередной раз массы восстановят душевную гармонию. |

|

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

|

|