|

|

|

|

#1

|

||||

|

||||

|

http://expert.ru/2016/03/18/dlinnyie...o-pravosudiya/

Юриспруденция «Expert Online» 18 мар 2016  Александр Рюмин/ТАСС В конце февраля в редакции «Русского Репортера» состоялась встреча с известным московским адвокатом Сергеем Мирзоевым по поводу важных изменений отечественного законодательства последнего времени. Оказалось, что «радикальные новации» законодательства, касаются расширения полномочий российских судов. Теперь к их компетенции отнесены иски россиян и даже иностранцев к иностранному государству по коммерческим спорам. Неподготовленному человеку трудно вообразить, что теперь в наш российский суд может обратиться предприниматель, если посчитает, что действиями чиновников иностранного государства нарушены его экономические права и добиваться удовлетворения своих требований. Эта тема заинтересовала нас, поскольку у всех на слуху громкие решения Страсбургского суда, в том числе по иску ЮКОСа, да и решение международного коммерческого арбитража в Гааге по иску акционеров ЮКОСа о взыскании 50 миллиардов долларов с российского государства. Россия все чаще привлекается международными и другими судами к рассмотрению разных исков в качестве ответчика, в том числе без ее согласия, и в результате возникают обязательства у Российской Федерации по выплате огромных сумм. Также мы видим практику арестов россиян повсюду в мире с последующим судебным разбирательством в Америке. Что это — ответ на дело ЮКОСа или осмысленное развитие законов России? — В конце 2015 года принято два новых федеральных закона, один имеет сложное для восприятия название «О юридискционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в РФ», второй вносит системные изменения в гражданский процессуальный, арбитражный процессуальный кодексы, а также в закон об исполнительном производстве во исполнение первого федерального закона. Существо радикальных новаций состоит в создании новых правовых рамок участия иностранного государства в международных частно-правовых спорах, разрешаемых российским судом. Правовые рамки здесь - институты и нормы российского и международного права, определяющие порядок рассмотрения исков российских резидентов к иностранным государствам. С момента первой российской кодификации гражданского права (1992-1993г.) в качестве «священной коровы» был объявлен иммунитет государства, он стал абсолютным. Абсолютный иммунитет был воспринят Гражданским кодексом (1996 г.) и существовал до 1 января 2016 года. Сейчас закреплен относительный или динамический, или функциональный иммунитет, который предполагает отказ от иммунитета государства в отношении отдельных категорий сделок. Не надо думать, что этот институт иммунитета предполагал защиту только иностранного государства от требований российских резидентов. Поскольку международное право построено на принципе взаимности (прагматично говоря – это фундаментальный правовой принцип, ежечасно применяемый в рамках международного права), иммунитет государства был направлен на защиту российского государства от юридических претензий иностранных субъектов. Но международная экономическая деятельность взорвала абсолютный иммунитет и с начала 90-х Россия со всеми странами СНГ (кроме Латвии, Эстонии и Грузии), а также с большинством стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки подписала межправительственные соглашения о защите инвестиций. В каждом таком соглашении, а их около 50-ти, Россия согласилась на ограничение своего иммунитета при рассмотрении споров с инвесторами, при этом инвесторами, как показала практика, могли стать оффшоры и даже граждане России, их конечные бенефициары. Это согласие об ограничении иммунитета фиксировалось в статьях соглашения о защите инвестиций, предусматривающих рассмотрение споров в третейских и арбитражных судах. Также международная договорная практика ограничивала иммунитет российского государства и в сделках, предусматривающих возможность третейского (негосударственного) судебного разбирательства. Результатом закономерно стало привлечение нашей страны в качестве ответчика в международных и национальных судах. Теперь это положение должно найти баланс, поскольку российские инвесторы получили право защищать свои права и интересы в российском суде. Узаконение концепции ограниченного иммунитета в российском законодательстве означает, что коммерческие споры по инициативе российского резидента с иностранным государством могут быть рассмотрены в российском суде. Условия, при которых возможен такой процесс надо назвать отдельно. — Что означает по-вашему концепция «длинной руки правосудия»? Стала ли она причиной принятия новых законов? — С моей точки зрения, обсуждаемые законы – цивилизованный, если хотите, собственно правовой ответ на противоправную практику безграничного распространения юрисдикции некоторых стран, это также ответ на практику похищения людей, в том числе – граждан России и привлечения их к ответственности в США. Специалистам известен избитый прием экстрадирования и привлечения к ответственности неграждан США по инициативе прокуроров, скажем, Нью-Йорка только на том основании, что международные расчеты производились с участием американских банков. Действующий много лет в США “Laundering money Control Act» сегодня используется против любого, кто, по мнению властей, хотя и не инвестировал в США «грязные деньги», а только провел расчеты с участием американского банка. Таким образом применяется национальный закон для привлечения к уголовной ответственности граждан любого государства, чем-то не угодивших США. Это и есть «длинная рука правосудия». Правосудие не может иметь слишком длинных рук, иначе превращается в жандарма или гангстера. Одностороннее распространение юрисдикции государства на другие страны должно иметь основание в виде международных норм, мандата или конвенциальное соглашение. Если такого основания нет, такая деятельность нарушает основы международного права. Новые законы доказывают, что в международном общении есть возможность оставаться на правовых позициях, применяя принцип взаимности. Он, например, может лежать в основе иска российского резидента, с учетом того, что согласие иностранного государства на участие в конкретном деле в качестве ответчика не выражено в дипломатической ноте. В этом случае достаточными юридическими фактами станут состоявшиеся ранее судебные решения этого государства, в которых Россия так или иначе была привлечена в качестве ответчика. — А есть такие прецеденты? — Есть. Наиболее полным в международно-правовом отношении прецедентом с моей точки зрения является иск крупнейшего банка Германии к правительству Калининградской области, который был рассмотрен в арбитражном суде Лондона в 2004 году (арбитражная оговорка в кредитном договоре была). Суды Литовской республики позволили вовлечь себя в исковое и исполнительное производство против России и вынесли решения во всех инстанциях, которые привели к продаже российской недвижимости в Вильнюсе с торгов в интересах германского банка. Эта история началась в 1997 году и до сих пор не закончилась, последний судебный акт вынесен в январе 2015 года Верховным Судом России, которым отказано в удовлетворении одной из жалоб истца (германский банк заменен оффшором с говорящим названием «DUKE»). Этот прецедент с моей точки зрения создает основу для обращения любого российского инвестора с иском к Литовскому государству в том случае, если нарушены частные права, например, право инвестора на имущество в любой форме, а также права, предусмотренные литовско-российским межправительственным соглашением о защите инвестиций. Такое соглашение имеется и ратифицировано Россией в 2004 году. Новации законодательства и это соглашение создают международно-правовой фундамент для судебной защиты прав инвестора в российском суде. В период с 2004 по 2015 годы литовские суды ограничили российский юрисдикционный иммунитет во всех его проявлениях: были применены обеспечительные меры и наложен арест на российское имущество в Вильнюсе, было обращено взыскание на это имущество, оно было продано с торгов, был нарушен иммунитет собственности российского государства и российское государство утратило право на особняк в центре Вильнюса. В ходе этой истории литовское государство само ограничило не только российский, но и свой юрисдикционный иммунитет, когда в 2014 году обратилось в Верховный Суд России с жалобой. Все это подтверждает правомерность обращения инвестора с иском на основе принципа взаимности. Кстати говоря, в процессуальных законах теперь имеются специальные статьи о принципе взаимности и о возможности его непосредственно применять для исковой защиты прав. Все что я сказал, относится к сфере частно-правовых отношений, т.е. все, что не связано с суверенной деятельностью государства и не связано с его суверенными актами. Нельзя подать иск в российский суд о признании недействительным статьи закона или иного акта иностранного государства. — Много ли инвесторов, пострадавших от произвола властей иностранных государств? Можно ли ожидать вала исков в судах к иностранным государствам? — Вряд ли есть официальная статистика, с моей точки зрения их тысячи. Все, кто имеют денежные средства в иностранных банках, могут быть признаны инвесторами, если есть соответствующее международное соглашение. И все они могут быть пострадать от произвола властей. Однако защищать их права можно при определенных условиях. Должно обнаружиться единство сразу нескольких фактов: имеется статус инвестора, имеются прецеденты ограничения российского юрисдикционного иммунитета и неправомерные действия властей иностранного государства, которые привели к потере или аресту денег, к утрате прав на имущество, нарушению других прав инвестора. В этом случае иностранное государство может получить достойный отпор. Большого количества таких исков вряд ли стоит ожидать в ближайшей перспективе, однако позднее российские резиденты непременно будут обращаться в российский суд, и не всегда в арбитраж Нью-Йорка, Гааги, Лондона, Стокгольма и пр. В тех случаях, когда многие из инвесторов не захотят консервировать свои иски в Лондоне, они могут рассматривать российскую судебную процедуру как реальную альтернативу. Здоровый пессимизм относительно международного авторитета российского суда должен учитываться, но важнее создавать новую судебную практику, она способна поднять престиж российского суда при условии вынесения законных и справедливых решений в защиту российских инвесторов. Корректных способов исполнить решение российского суда найдется немало. — Каковы последствия нововведений законодательства? — Они уже появляются. В Калининграде создан фонд защиты прав иностранных инвесторов с говорящим названием «Палимпсест» (“PALIMPSEST”). Действовать он будет на территории всей России. — Что означает это слово? — Палимпсест — это носитель древних письменных текстов, на которых позже поверх написаны новые актуальные тексты. Есть примеры, когда трагедия Софокла была стерта для записи библейских текстов. Новый текст уверенно читался, но и старый текст также можно было прочесть. Читатель могу увидеть глубину культурного слоя, если хотел этого. Есть и другой смысл, он состоит в том, что даже окончательные решения государства могут быть пересмотрены и переписаны. Главное, что можно прочитать сразу два разных содержания. Так и с решениями иностранного государства, нарушающими права инвесторов. Теперь появилась правовая возможность их пересмотреть и переписать. При этом не забыть отмененное решение. — Какие цели преследует фонд? — Российские инвесторы зачастую рассматриваются как заложники в политических сражениях, а владельцы счетов – как благодарный предмет полицейского наезда и сравнительно непыльной работенки для обеспечения бессрочных банковских депозитов на условиях банков. Таких людей, по моему мнению, тысячи и фонд может аккумулировать их стремление противостоять произволу властей иностранного государства. Все решения об аресте счетов, об экспроприации акций всегда внешне оформлены и походят на правовые решения, например, в пылу борьбы с отмыванием денег. Отнюдь не всегда такие решения законны. Для более эффективной защиты таких инвесторов, включая юридических лиц, и создан этот фонд. Надеюсь, он станет заметным институтом гражданского общества и инструментом защиты прав инвесторов. Само обращение в суд по такому иску – весьма непростая юридическая задача. Выполнить ее адвокатам проще и быстрее с помощью таких организаций как фонд. Если иск свидетельствует о его общественной значимости, фонд должен подключаться и помогать по мере сил. — И все-таки, нововведения закона это ответ на дело ЮКОСа? — Вряд ли их можно назвать ответом. Законопроекты разрабатывались российским правительством с 2012 года, а беспрецедентные решения судов по делу ЮКОСа состоялись в 2014 году. Новации законодательства во многом повторяют зарубежные законы и ничего зазорного в этом нет. Большинство государств, как США, либо приняли такие законы, либо узаконили права инвесторов судебной практикой. Российское законодательство обогатилось новыми правовыми возможностями защиты прав инвесторов, теперь дело за теми, кто считает свои права нарушенными. С моей точки зрения радикальные новации позволяют надеяться на укрепление юридического суверенитета России, на укрепление авторитета российского правосудия. |

|

#2

|

||||

|

||||

|

https://www.vedomosti.ru/opinion/art...debnoi-reformi

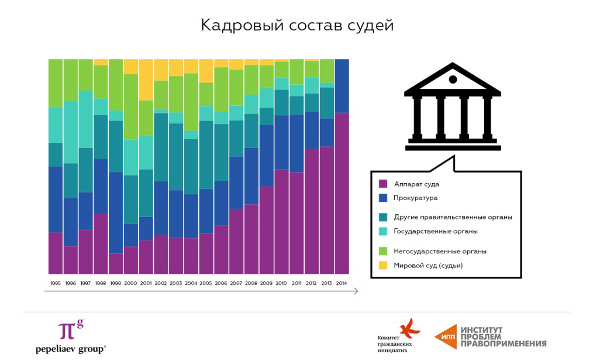

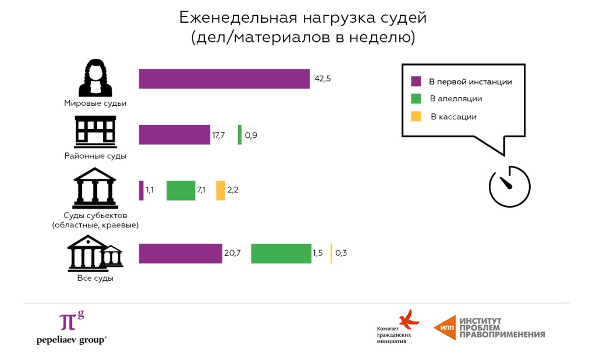

Статья опубликована в № 4057 от 18.04.2016 под заголовком: От редакции: Суд общественности Суд должен, но никак не может стать третьей ветвью власти 17.04.1622:34 Павел Аптекарь, Мария Железнова Судебная реформа все большим числом экспертов признается как крайне важная для нормального развития страны, в том числе ее экономики. Однако нынешняя политическая система мало заинтересована в становлении суда как независимой ветви власти. Институт проблем правоприменения (ИПП) Европейского университета в Санкт-Петербурге в понедельник публикует результаты исследования деятельности судебной системы и предложения по ее реформированию. Это приглашение к обсуждению реформ, по итогам которого эксперты к концу года планируют подготовить концепцию судебной реформы, первую после принятой Верховным советом РСФСР в 1991 г. Авторы доклада отмечают, что судебная и правоохранительная системы легко «переварили» прежние реформы. В начале 2000-х гг. многие надеялись, что создание мировых судов для рассмотрения мелких дел разгрузит судей, повышение зарплат и социальных гарантий снизит коррупцию, а обязательная санкция суда на арест ослабит обвинительный уклон правосудия. Впоследствии были введены апелляционные инстанции (повторное рассмотрение дела по существу) в уголовном и гражданском процессах, упрощенное производство для дел, где подсудимый признал свою вину, внедрена административная юстиция для рассмотрения споров между гражданами и госучреждениями. Реформы не привели к трансформации суда в независимый институт власти. Судья формально огражден от внешних воздействий, но его независимость ограничена влиянием председателей судов, судей-кураторов вышестоящих инстанций, а также исполнительной власти. Важную роль в назначении судей играет не прописанная в законе кадровая комиссия при президенте. За последние 10 лет почти втрое (с 11 до 30%) среди новых судей выросла доля тех, кто начинал карьеру секретарем или помощником судьи. Они привыкли к субординации и не склонны к самостоятельным решениям. Кроме того, широкие полномочия председателя суда (в том числе и в распределении дел) позволяют ему оказывать давление на формально независимых коллег. Научный руководитель ИПП Вадим Волков отмечает, что реформы 2000-х гг. были направлены на повышение возможности судов обрабатывать возросший поток гражданских и административных дел и коснулись прежде всего ресурсного обеспечения. Авторы предлагают ограничить полномочия председателей судов, ввести институт следственного судьи, который будет контролировать законность следствия, и расширить сферу применения суда присяжных и народных заседателей, изменить систему подготовки и назначения судей. В последние годы речь идет скорее о контрреформе в этой сфере: расформирован Высший арбитражный суд, число дел, рассмотренных присяжными, сократилось. Даже в условиях экономического кризиса Кремль не заинтересован, чтобы судебная система стала настоящей третьей властью, полагает политолог Николай Петров. Дело может ограничиться техническими изменениями и расширением информационных систем. |

|

#3

|

||||

|

||||

|

http://www.kommersant.ru/doc/2996341

КГИ Алексея Кудрина выявил самые острые проблемы судебной власти 26.05.2016  Судебная ветвь российской власти станет независимой, если исключить президентскую администрацию из процедур назначения судей, самих судей избавить от зависимости от председателей судов, а судейский корпус пополнять не только за счет аппарата судов и правоохранительной системы. К такому выводу пришли эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ), опросив ведущих юристов и правоведов страны. Председатель КГИ Алексей Кудрин обещает, что итоги опроса "лягут в основу программы реформирования судебной системы страны", которую разрабатывает комитет. Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина выяснял у 225 экспертов (юристов и правоведов), какие проблемы судебной системы они считают наиболее острыми, а варианты решения — наиболее эффективными, чтобы судебная власть в России стала реально независимой. Опрос проводился, в частности, среди участников Международного юридического форума, который прошел в Санкт-Петербурге в начале прошлой недели. КГИ в партнерстве с Институтом проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге выделил 12 проблем — от "карьеры судьи" до "зависимости от исполнительной власти", предложив экспертам назвать из них самые острые, требующие безотлагательного решения. Подавляющее большинство экспертов (99,4%) самой проблематичной называют "существующую модель судейской карьеры". По мнению экспертов, она складывается под воздействием таких факторов, как "зависимость судебной власти от исполнительной" (91,1%), "зависимость судей от председателей судов" (94,9%). Эти факторы породили специфический "механизм рекрутинга судей и кадровый состав судейского корпуса" (93,6%). Чтобы ликвидировать "зависимость от исполнительной власти", по мнению экспертов, нужно пересмотреть процедуру назначения судей. Сейчас кандидатура судьи (а также председателя суда и его заместителя) должна получить одобрение квалификационной коллегии судей субъекта федерации, кадровой комиссии при Верховном суде и кадровой комиссии при президенте. 91,7% опрошенных КГИ экспертов считают, что "кадровые решения должны приниматься исключительно органами судейского сообщества", для чего следует "установить запрет на переоценку кадровой комиссией при президенте решений квалификационных коллегий". Чтобы избавить рядовых судей от "внепроцессуального воздействия" председателей судов, предлагается ввести их выборность судьями "соответствующего суда на общем собрании", при этом следует "обеспечить обязательную ротацию председателей судов каждые три года с ограничением повторного баллотирования", считают 94,9% опрошенных юристов. Особую тревогу юридического сообщества вызывает кадровый состав судей. Если еще в 2000 году среди судей были выходцы из различных государственных и даже негосударственных органов, то в 2014 году, как выяснили эксперты КГИ, судейский корпус был сформирован только из бывших судейских аппаратчиков и прокурорских работников. Чтобы в корне изменить ситуацию, следует увеличить минимум до десяти лет юридический стаж для всех, кто претендует на должность судьи. При этом претендент обязательно должен иметь "опыт работы за пределами судебной и правоохранительных систем (например, юристом организации или адвокатом)". Так считают 93,6% экспертов. "КГИ давно занимается анализом проблем судебной системы и участвует в поиске оптимальных направлений ее реформирования,— заявил вчера Алексей Кудрин.— Эффективная судебная система необходима для нормальной работы бизнеса и жизни граждан. Без нее невозможны улучшение инвестиционного климата, приток инвестиций в экономику страны". Он считает, что итог "экспертного голосования сможет лечь в основу программы реформирования судебной системы нашей страны". Напомним, что Алексей Кудрин, оставаясь председателем КГИ, в апреле возглавил совет Центра стратегических разработок (ЦСР) и рабочую группу Экономического совета при президенте (о заседании совета см. стр. 2), которой поручена проработка "приоритетов структурных реформ и устойчивого экономического роста". Возглавив совет ЦСР, господин Кудрин пообещал разработать стратегию экономического развития, которая потребует не только экономических преобразований, но и институциональных реформ, в том числе судебной реформы. |

|

#4

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/society/naznachenie-sudey-25416.html

25 мая 2016, 18:15 Суд, Власть  Елена Мизулина. Фото: Михаил Почуев/ТАСС Сенатор Елена Мизулина выступила против практики назначения судей из числа бывших гособвинителей Замглавы комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству Елена Мизулина выступила с инициативой по запрету назначений на должность мировых судей бывших прокуроров. Сенатор призвала омбудсмена по правам человека Татьяну Москалькову подготовить соответствующий законопроект. «Если человек непосредственно из кресла обвинителя стал судьей, ясно, что освободиться от этой психологии, этого мышления, этого подхода к людям и событиям сложно», — подчеркнула Мизулина, выступая на заседании профильного комитета в Совете Федерации. Об обвинительном уклоне российской судебной системы говорят очень давно. Статистика, действительно, весьма плачевная: в последние годы количество оправдательных приговоров составляет около 0,4%, для сравнения, во времена Сталина суды оправдывали около 14% подсудимых. Следственные органы объясняют крайне ограниченный процент оправдательных приговоров высоким качеством собственной работы. Якобы до судов доходят лишь такие дела, вина обвиняемых по которым уже досконально доказана. Сталкивавшиеся с российским правосудием люди знают не понаслышке о том, что роль адвокатов в судебном процессе в настоящее время сведена к сугубо формальной. Каким бы гениальным оратором не был защитник, его доводы, как правило, бессильны против «смычки» прокурора и судьи. Поможет ли запрет назначать судей из числа бывших гособвинителей переломить репрессивный характер российского судопроизводства? Прокурорский занос Выступлению Елены Мизулиной предшествовал ее публичный спор с спикером законодательного собрания Омской области Владимиром Варнавским из-за назначения новым мировым судьей в регионе бывшего следователя Руслана Хасаншина. «Вы назначаете на должность мирового судьи бывшего следователя, у которого будет установка на обвинение», — заявила сенатор, обращаясь к региональному парламенту. Варнавский резко парировал претензии Мизулиной, сообщив, что ей не удастся сделать в Заксобрании то, что не удалость в Госдуме. |

|

#5

|

||||

|

||||

|

http://www.kommersant.ru/doc/2997005

Вячеслав Лебедев выступил против объединений в судебной системе 27.05.2016 Председатель Верховного суда (ВС) Вячеслав Лебедев вчера выступил против объединения судов общей юрисдикции и арбитражных; за создание единой базы судебных решений, в которой потом могут участвовать и другие правоохранители, а также за наделение ВС правом без жалоб сторон исправлять фундаментальные ошибки, допущенные другими судами. О том, что суды не должны объединяться, Вячеслав Лебедев сказал трижды. Вначале его об этом на подходе к залу, где заседал Совет судей России, спросили журналисты. Потом он уже сам довел свою позицию до судей, а после еще раз повторил ее представителям СМИ, которые, очевидно, по какой-то причине пропустив два его предыдущих выступления, снова решили выяснить, может ли одна из двух судебных систем поглотить другую? А началось все с письма Совета судей ВС, в котором для подготовки итогового проекта постановления IX Всероссийского съезда судей, который пройдет осенью этого года, запрашивалась позиция ВС по вопросу возможного объединения судов общей юрисдикции и арбитражных (см. "Ъ" от 20 мая). Представьте, каким будет мир, когда у предпринимателей всё получится. Узнать больше реклама Как отметил Вячеслав Лебедев, никакого объединения происходить не должно. "Система (судебная.— "Ъ") работает хорошо, и ее надо только поддерживать, а не ломать",— заявил он. По словам господина Лебедева, арбитражи и суды общей юрисдикции и так имеют общие органы — совет и съезд судей, квалифколлегии. Непосредственное же слияние судов, по мнению председателя ВС, неизбежно внесет в их деятельность проблемы, например при рассмотрении жалоб в апелляционных инстанциях, и, соответственно, снизит качество работы. Действующая же система, по убеждению господина Лебедева, уже доказала свою эффективность. Тем не менее господин Лебедев полагает, что систему судопроизводства необходимо совершенствовать. Например, при введении электронного правосудия нужно создать базы электронных производств и архивов, причем по всем категориям дел. Законодательно для этого уже все подготовлено, отметил председатель ВС. В свою очередь, в единую электронную базу судебной системы в будущем могут быть включены и другие правоохранительные органы, полагает он. Сейчас параллельно работают две электронные базы правосудия — арбитражная и судов общей юрисдикции. Идея объединить их возникла после упразднения Высшего арбитражного суда, однако реализовать ее не удалось. В частности, из-за того, что решения арбитражных судов публикуются практически без купюр, в то время как из постановлений судов общей юрисдикции в соответствии с законодательством удаляются практически все персональные данные и названия. Между тем Вячеслав Лебедев сообщил, что готовится законопроект, в соответствии с которым председателю ВС и его заместителям будет предоставлено право возбуждения надзорного производства в случае фундаментальных нарушений принципов правосудия, но отсутствия жалоб на это сторон судебного спора. "Сейчас, если нет жалобы, исправить очевидную судебную ошибку практически нельзя",— подчеркнул господин Лебедев и привел в пример историю матери одного из осужденных, которая сама добивалась отмены принятых в его отношении решений судов, дойдя до ВС. "Но в судах ей отказывали, потому что не было ни представления от прокурора, ни жалобы от самого осужденного",— добавил он. Сам же фигурант дела, находящийся в колонии, отказывался писать жалобы, поскольку не доверял ни правоохранительным органам, ни судебной системе. После рекомендаций ВС матери удалось уговорить сидельца подать жалобу. "При ее рассмотрении было установлено, что в основе дела — чистая провокация, а в действиях осужденного отсутствует состав преступления",— рассказал господин Лебедев. "Когда есть подозрение, что судебные акты нарушают фундаментальные принципы правосудия, надо дать представителям судебной системы право их отменять",— отметил господин Лебедев, подчеркнув, что речь идет о тех случаях, когда отмененным решением не ухудшается положение обвиняемого. Наконец, по словам господина Лебедева, должна быть разработана новая концепция уголовной политики государства. Дело в том, что с момента принятия Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов в них федеральными законами было внесено 186 и 192 изменения соответственно. К тому же есть многочисленные решения Конституционного суда по проверке нововведений на их соответствие Конституции. "Все это затрудняет работу правоприменителей, в частности судов",— отметил господин Лебедев. Он предложил создать рабочую группу и выработать концепцию уголовной политики, а уже на ее основании в дальнейшем совершенствовать кодексы. |

|

#6

|

||||

|

||||

|

http://polit.ru/article/2016/05/26/justice_system/

26 мая 2016, 13:28 Алексей Кудрин судебная власть  Слушание дела в Верховном суда РФ Верховный суд РФ Файлы для скачивания 12 проблем российской судебной системы (pdf, 705,8 KБ) Трансформация судебной системы: консенсус юридического сообщества и бизнеса (pdf, 1,4 MБ) Судебная система в России может стать существенно более независимой, если ввести обязательную ротацию председателей судов, лишить кадровую комиссию при президенте права назначения судей, ликвидировать зависимость судей от председательских судов и ввести дисциплинарную ответственность за процессуальные нарушения. Такие методы решения проблем судебной ветви власти предложили эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина, Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге и юридической компании «Пепеляев Групп». Исследование «Трансформация судебной системы» проводилось Институтом проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге совместно со специалистами Пепеляев-групп и Комитета гражданских инициатив на базе эмпирических данных ИПП при ЕУСПб. Оно основано на опросе 255 экспертов, среди которых участники VI Петербургского экономического форума, который проходил в начале прошлой недели. Исследователями был составлен опросник, разделенный на 12 ключевых проблем, например, «финансовая зависимость», «карьера судьи», «дисциплинарная ответственность судей». Эксперты должны были классифицировать выделенные проблемы по степени важности и назвать самые эффективные способы их решения.  Вадим Волков. Фото: Наташа Четверикова/Полит.ру Руководитель Института проблем правоприменения Вадим Волков пояснил, что необходимость в экспертном опросе возникла во время работы над концепцией судебной реформы для экономического совета при правительстве, которая должна быть готова к осени. Предложенные меры было решено сверить с мнением представителей юридического сообщества. Выяснилось, что эксперты практически единодушны в том, что первостепенными проблемами являются существующая модель судейской карьеры (99,4%), зависимость судей от председателей судов (94,4%) и зависимость судебной власти от исполнительной (91,1%). При таком положении дел сформировался специфический механизм назначения судей и, соответственно, специфический кадровый состав судейского корпуса (93,6%). Эксперты согласны: чтобы ликвидировать зависимость от исполнительной власти нужно пересмотреть процедуру рекрутинга судей. Сейчас все кандидатуры на должность судей (а также председателя суда и его заместителя) должны пройти отбор в региональной квалификационной коллегии судей, кадровой комиссии при Верховном суде и кадровой комиссии при президенте, которая и принимает окончательное решение. Роль президентской кадровой комиссии в назначении судей непрозрачна. «Это позволяет исполнительной власти оказывать существенное влияние на судебную власть через механизм переназначения председателей и заместителей председателей судов, назначения действующих судей на вышестоящие должности», - говорится в исследовании.  Инфографика: Пепеляев-групп, КГИ, ИПП Большинство опрошенных экспертов (91,7%) считают, что кадровые решения должны принимать только органы судейского сообщества, поэтому необходимо запретить переоценку кадровой комиссией при президенте решений квалификационных коллегий. Участники исследования предлагают выбирать судей на общем собрании соответствующего суда, чтобы избавиться от «внепроцессуального воздействия» председателей судов. При этом каждые три года должна проводиться ротация председателей судов с ограничением права повторного баллотирования.  Сергей Пашин. Фото: СПЧ Судья Мосгорсуда в отставке Сергей Пашин напомнил РБК, что в кадровую комиссию при президенте входят преимущественно представители силовых ведомств. «Они ведут целенаправленный отбор послушных судей, которые будут выносить удобные решения», — отметил судья в отставке Пашин. Комиссия под руководством председателя ВС Вячеслава Лебедева состоит из 15 человек. В нее входят советники и помощники президента, замгенпрокурора Виктор Гринь, замминистра МВД Михаил Ваничкин и первый заместитель замдиректора ФСБ Сергей Смирнов, а также председатель Совета по правам человека Михаил Федотов и член Общественной палаты адвокат Анатолий Кучерена. Юристы обратили особое внимание на проблему кадрового состава судей. Они указывают на тот факт, что если в 2000 году судейский корпус представляли выходцы из разных государственных и негосударственных органов, то к 2014 году среди судей можно найти только бывших судейских аппаратчиков и прокурорских работников. Участники исследования предлагают увеличить минимум до 10 лет юридический стаж для всех претендентов на должность судьи. При этом, каждый из них должен иметь опыт работы вне судебной и правоохранительной систем, например, корпоративным юристом или адвокатом.  Инфографика: Пепеляев-групп, КГИ, ИПП Среди других проблем эксперты выделили сильную загруженность судей работой ("судебная система перегружена, в условиях конвейерного режима работы судьи нередко невнимательно изучают дела, не вникают в обстоятельства спора или дела"). Чтобы разгрузить их предлагается увеличить штат судей и работников аппаратов. Еще 70% опрошенных одним из недостатков системы назвали «предсказуемость судебного процесса».  Инфографика: Пепеляев-групп, КГИ, ИПП «Комитет гражданских инициатив давно занимается анализом проблем судебной системы и участвует в поиске оптимальных направлений ее реформирования. Эффективная судебная система необходима для нормальной работы бизнеса и жизни граждан. Без нее невозможно улучшение инвестиционного климата, приток инвестиций в экономику страны», — заявил Алексей Кудрин во время круглого стола, посвященному данному исследованию. Глава КГИ подчеркнул, что КГИ поддерживает широкую дискуссию о судебной реформе и нуждается в аргументированном мнении бизнеса и экспертного сообщества по этому вопросу. Кудрин полагает, что результаты исследования могут лечь в основу программы реформирования российской судебной системы. Научный руководитель Института проблем правоприменения при ЕУСПб Вадим Волков тогда же отметил: «Вопросы совершенствования судебной системы нельзя обсуждать голословно, полагаясь на оценочные суждения или общие пожелания. Нужны факты, информация эмпирического свойства, полученная путем систематических научных исследований. На протяжении пяти лет Институт проблем правоприменения собирал и анализировал большие массивы судебной статистики, провел несколько опросов судей, следователей, адвокатов. Мы находимся в постоянном экспертном контакте с представителями судейского сообщества, юридической профессии. Сочетание различных методов анализа дает нам возможность диагностировать наиболее важные проблемы судебной системы и способствовать нахождению решений, полагаясь на широкую профессиональную дискуссию». В апреле Кудрин возглавил совет Центра стратегических разработок и рабочую группу Экономического совета при президенте, которая будет заниматься проработкой структурных реформ и рецептами устойчивого экономического роста. Глава КГИ подчеркивает, что стратегия экономического развития не может обойтись без институциональных реформ, в том числе реформы правоохранительной и судебной системы. |

|

#7

|

||||

|

||||

|

http://polit.ru/article/2016/11/11/court/

11 ноября 2016, 11:50 Верховный суд  Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев Пресс-служба Верховного суда Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев сообщил о предложении создать отдельные апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции. Об этом он заявил после пленарного заседания ВС, данная реформа будет обсуждаться на декабрьском Съезде судей. Сейчас апелляционные и кассационные полномочия сосредоточены в региональных и верховных судах. Это приводит, во-первых, к тому, что зачастую в одном суде субъекта федерации один коллектив судей может представлять собой как апелляционную, так и кассационные инстанцию — а это довольно странно с точки зрения независимости процесса. Во-вторых, совпадение границ судебных округов с границами регионов приводит к тому, что суды иногда становятся зависимы от региональных администраций.  Здание Московского областного суда АГН "Москва" По словам Лебедева, в системе судов общей юрисдикции (СОЮ) будут организационно выделены девять кассационных судов. Глав ВС объяснил, что суды будут иметь межрегиональный характер, сегодня кассация действует в судах регионов. Какие именно дела попадут в производство этих судов, Лебедев не уточнил. Он также отметил, что в системе судов общей юрисдикции будет предложено ввести пять апелляционных судов. Они будут проверять дела, которые по первой инстанции рассматривали суды субъектов. Лебедев подчеркнул, что это будут отдельные суды, здания для которых уже имеются. Всего в новые округа понадобится 170 судей в апелляционную и 790 — в кассационную инстанцию. Бюджет для реформы потребуется достаточно значительный: создание апелляционных судов оценивается в 828 млн, кассационные потребует уже 3 млрд рублей. Сроки создания судов пока неизвестны и будут зависеть от решения Госдумы. Вячеслав Лебедев особо отметил, что создание новых СОЮ не означает изменения в системе арбитражных судов — там подобная реформа была проведена уже давно, пока Высший арбитражный суд еще не был объединен с Верховным судом. Как в Верховном суде предполагают формировать судебные округа, пока неизвестно. Источник «Коммерсанта» в судебной системе предполагает, что апелляционные суды будут создаваться с ориентиром на часовые пояса (их, правда, в России 11 а не 5), а кассационные могут быть созданы в границах федеральных округов (их сейчас 8, а не 9). впрочем, апелляционные и кассационные арбитражные суды созданы без привязки к часовым поясам и федеральным округам и отлично функционируют. Вячеслав Лебедев сказал, что в Москве такие суды создаваться не будут, но, возможно, один из них появится «рядом со столицей». Юристы в целом поддерживают идею реформы. «Необходимость создания самостоятельных апелляционных и кассационных судов в системе судов общей юрисдикции давно назрела. Не секрет, что на сегодняшний день эффективность работы этих двух инстанций вызывает много нареканий, вплоть до сравнения их работы с проставлением штампа», — объяснила агентству «Право.ru» руководитель практики банкротства и антикризисной защиты бизнеса «Пепеляев Групп» Юлия Литовцева. Но еще более важным моментом, по ее мнению, будет не просто создание самостоятельных кассационных судов, а коренное изменение их полномочий по аналогии с арбитражными кассационными судами. «При сохранении действующего формата пересмотра судебных актов создание отдельных кассационных судов само по себе мало что изменит», — уверена Литовцева.  Рассмотрение апелляционной жалобы в Мосгорсуде АГН "Москва" Вице-президент федерального Союза адвокатов Сергей Попов в разговоре с «Коммерсантом» обратил внимание на то, что сейчас внутри судов общей юрисдикции действует неравная система обжалования: если для обжалования решений районных судов существует апелляционная и две кассационные инстанции (одна из них — Верховный суд), то для ряда категорий дел, которые рассматривают по первой инстанции суды субъектов федерации (например, связанных с гостайной), апелляционной инстанцией является ВС, но кассационные вообще не предусмотрены. В предложенном Лебедевым варианте конфигурация уравнивается, Верховный суд становится «второй» кассацией. |

|

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

|

|