|

|

|

|

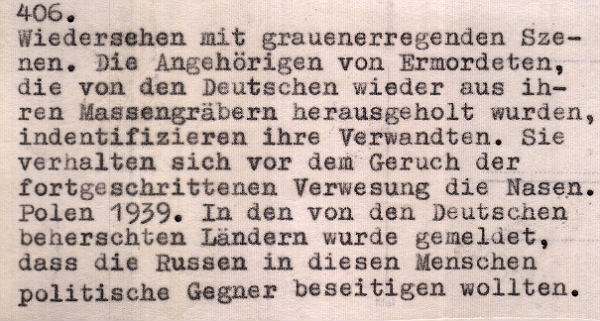

#1

|

||||

|

||||

|

http://postnauka.ru/video/33941

Экономист о сталинских лимитах, смертных приговорах и академических исследованиях с огромной политической значимостью 06.10.2014 Когда Сталин начал использовать лимиты для наказания своих оппонентов? Как работали тройки НКВД? Профессор экономики в Хьюстонском университете рассказывает об истории репрессий в СССР в рамках проекта Serious Science, созданного командой ПостНауки. Сталин использовал лимиты для наказания предполагаемых врагов дважды. Первый раз — во время коллективизации, которая началась в 1929 году и была практически завершена к 1932-му. Затем он использовал лимиты в период 1937–38 годов, получивший название Большой террор. В каждом случае он разделял Советский Союз на регионы и назначал их руководителям лимиты. Во время коллективизации лимиты были на убийства, заключение в тюрьму и депортации в удаленные области. В июле 1937 года Сталин разослал телеграмму в 65 регионов. В ней было написано, что в этих областях собираются враги, необходимо было предоставить информацию об их количестве и разделить на две категории: очень опасные и менее опасные, первая и вторая категории соответственно. Попавших в первую категорию необходимо было расстрелять, причем если в приказах это было написано заглавными буквами. Остальных отправляли в ГУЛАГ. Местные органы должны были отчитаться и отправить ответную телеграмму. Было насколько академических исследований, пытавшихся понять, кто виновен в произошедшем и почему это произошло. Некоторые считали, что, возможно, Сталин не виноват, были другие причины. Но теперь, когда рассекречены документы, понятно, что именно он приказывал, он остановил этот процесс, когда захотел, то есть в ноябре 1938 года. Тем не менее значительный процент российского населения, что-то около 40%, оценивают этого тирана как положительного исторического персонажа. Cullen Professor of Economic, University of Houston; research fellow at the Hoover Institution, Stanford University |

|

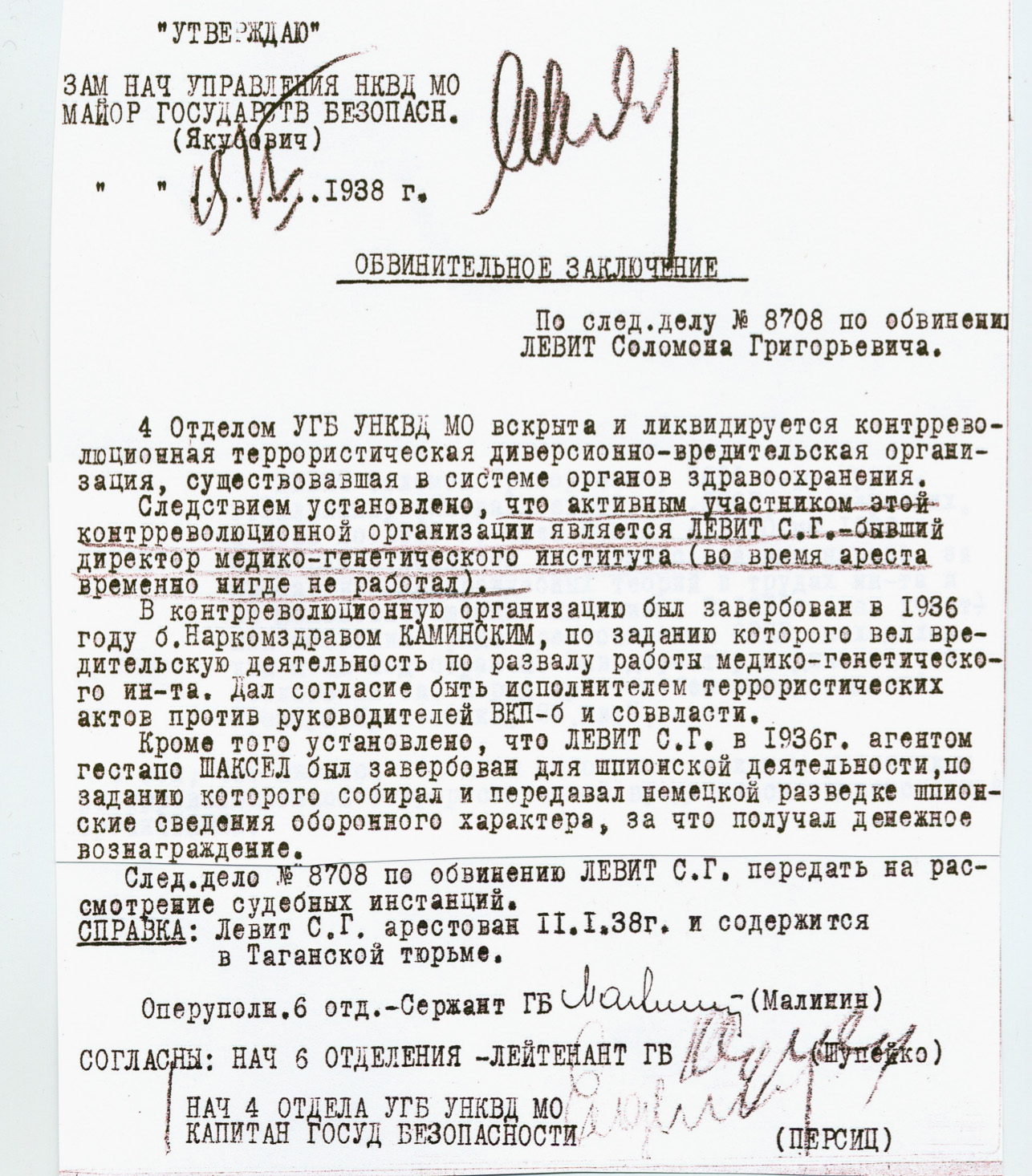

#2

|

||||

|

||||

|

https://openrussia.org/post/view/15884/

22 июня  Фотохроника ТАСС В 75-ю годовщину начала Великой Отечественной войны Роман Попков на примере сталинского «оборонного кинематографа» показывает, к каким трагическим последствиям приводит милитаристская пропаганда Вряд ли в истории России есть дата страшнее, чем 22 июня 1941 года. На рассвете летнего дня началась самая горькая и кровавая глава этой истории. И страна, узнавшая столько страданий, уже никогда не станет такой, какой она была вечером накануне войны. Ценой колоссальных жертв и лишений народы Советского Союза остановили и уничтожили гитлеризм. Этот народный подвиг настолько свят, что даже нынешнее бесстыдные политические спекуляции государства на теме Великой Отечественной войны не могут его ни умалить, ни дискредитировать. Но помня о подвиге и о жертвах, необходимо помнить, почему эти жертвы стали для победы необходимы в таких ужасающих количествах. Помнить о преступном поведении руководства СССР и лично Иосифа Сталина в роковые дни накануне войны. Помнить об игнорировании донесений разведки о готовящемся вторжении. О бессмысленных чистках комсостава, критически ослабивших армию. О том расхлябанном состоянии, в котором находились вооруженные силы к 22 июня. А еще — о формировании в советском обществе на протяжении второй половины 1930-х годов легкомысленных шапкозакидательских настроений: при помощи партийной трескотни, фанфаронства в СМИ, создания в кинематографе сказочного мира, враждебного реальности. Характерная особенность практически любой милитаристской пропаганды — готовить в мирное время общество совсем не к тому, что это общество ждет, когда начнется война. Но случай со сталинской милитаристской пропагандой конца 1930-х — особенный. Советский Союз был обречен на большую, тяжелую войну, но людям объясняли, что война будет легкой прогулкой, враг будет разбит малой кровью, на чужой территории и в самые короткие сроки. Ужасно, что в Кремле, похоже, тоже в это верили. Шок 1941 года был настолько силен, что в годы Холодной войны советская пропаганда уже не позволяла себе бахвальства и агрессивной легкомысленности, свойственных сталинским 1930-м. Но, похоже, со временем забываются все, даже самые трагические уроки. Тревожит то, что промывка мозгов в эпоху второй холодной войны интонационно становится все больше похожа на 1936-1939 годы. Только вот Гитлер мертв уже 71 год, и совсем непонятно, зачем снова и снова навязывать стране атмосферу «предвоенного времени». Одна из целей этого материала — напомнить на примере произведений так называемого «оборонного кинематографа», работавшего на военный пиар сталинизма, что милитаристская пропаганда всегда врет и практически всегда эта ложь приводит к трагическим последствиям. То, что СССР когда-нибудь будет воевать с Германией, советские люди в целом знали еще с тех пор, как Гитлер пришел к власти. Сотрудничество между Союзом и Германией, налаженное в годы Веймарской республики, было свернуто. Нацисты, одной из главных идеологических установок которых была борьба с большевизмом и Коминтерном, завоевание «жизненного пространства для арийской расы», по определению являлись врагами. Правда, между Германией и СССР не было сухопутной границы — их разделяла территория Польши. Но ничто не мешало большевикам и нацистам вести, например, прокси-войну друг с другом в Испании. Советские фильмы, вышедшие на экран до советско-германского раздела Польши, описывали грядущую большую войну именно как войну с немцами. Например, в картине «Родина зовет» (1936 год) название страны, с которой воюет СССР, прямо не называется, но на вражеских самолетах нарисованы свастики. И судя по контексту, это явно не финские самолеты, у которых свастика тоже использовалась в символике ВВС, а бои между СССР и агрессором идут не только в воздухе, но и по широкому фронту на земле. В фильме «Глубокий рейд» (1938 год) тоже нет названия враждебной страны, а униформа и каски вражеских солдат на немецкие не очень похожи (впрочем, это можно списать на безграмотных костюмеров), но вражеская авиация называется «Имперские воздушные силы», что в сочетании с готическим шрифтом и огромными дирижаблями-бомбардировщиками указывает, что речь идет скорее о Германской империи, чем о Британской. В 1939 году происходит широкоизвестный геополитический маневр — заключается пакт Молотова-Риббентропа (в результате уничтожения Польши появляется та самая советско-германская граница), и почти на два года тема вражды с Третьим Рейхом становится ненужной. Но к этому времени сняты главные кинокартины в жанре «боевой фантастики» «Эскадрилья №5» и «Танкисты», в которых речь о стремительном разгроме Германии идет уже прямо, без каких-либо намеков. «Эскадрилья №5» — настоящая жемчужина сталинского «оборонного кино». В первой же сцене зритель погружается в международный контекст. Два командира-летчика после занятий по немецкому языку говорят о необходимости проверить свою эскадрилью. Младший по чину на проверочный вопрос старшего демонстрирует полную осведомленность о причинах напряженного графика в войсках: — Стало слишком сильно пахнуть порохом на границе! — Совершенно верно, товарищ капитан. Война может начаться в любую минуту. — Вот бы наша часть была дежурной! После этого прогулочным, неспешным шагом командиры идут по военной столовой на огромной террасе под открытым летнем небом — на фоне пасторальных пейзажей и античных колонн: этим сталинским кинофильмам вообще свойственно стремление имитировать античную эстетику. Конечно, горько смотреть эти сцены сейчас, зная, что произойдет всего через два года после премьеры. Зная, что множество командиров в день начала войны будет в отпусках, огромная часть самолетов не успеет взлететь и погибнет на аэродромах, а люфтваффе на долгое время завоюет господство в нашем небе. Но вернемся к фильму. Прогнозы советских летчиков оправдываются на сто процентов: в кадре возникает логово немецких фашистов — подземный бункер с громадной надписью на стене «С нами бог» по-немецки. Вражеский генерал, корча зловещие гримасы и поблескивая пенсне, объявляет, что пришел приказ разгромить большевиков. Эти офицеры карикатурны до предела и больше похожи не на киношных фашистов более позднего советского кино, а на белогвардейцев в том нелепом виде, в каком их изображали в Советской России после гражданской войны. Они даже называют друг друга «ваше превосходительство». Из всех офицеров на классического киношного немца похож разве что начальник вражеской контрразведки — и то, потому что зачем-то говорит с ужасным акцентом. Начальник контрразведки заверяет фашистского генерала, что за оставшиеся до войны шесть часов «разведке большевиков едва ли удастся получить сведения» о готовящемся нападении. Опять ужасает, насколько суровая реальность, стремительно приближавшаяся к создателям фильма и актерам, не похожа на кино: хотя советская разведка свое дело сделала, ни о какой нормальной подготовке к отражению агрессии, не говоря уж об упреждающей ударе, и речи не могло идти.  Кадры из фильма «Эскадрилья № 5» В кино разведка доложила вовремя и точно. Советские летчики, спев перед полетом бодрую патриотическую песню, летят через границу и наносят сокрушительный бомбовый удар по укрепрайону гитлеровцев, из которого те планировали атаковать СССР. Фашистам не помогает даже то, что они внезапно перебазировали часть авиации, оставив на двух аэродромах муляжи самолетов. Наша разведка и тут работает оперативно: «Центр» узнает обо всем, сталинские соколы получают сообщение, меняют курс и все равно бомбят там, где нужно. На земле Германия пытается атаковать, но колонна немецких танков была замечена бойцами РККА, как только перешла границу. Бойцы спускаются в отлично оборудованные подземные укрытия, захлопывают за собой металлические люки и одним поворотом рычага подрывают минное поле под немецкими гусеницами. Наступление врага полностью сорвано. Уцелевшие фашистские истребители все же вступают в бой с нашими бомбардировщиками и, разумеется, терпят разгромное поражение со счетом 18:2. Пилоты двух советских машин, которые все же чудом сбили немцы, выпрыгнули с парашютами и приземлились на вражеской (судя по всему, польской) территории. И тут начинается самое интересное. Они встречают бойцов антигитлеровского сопротивления, костяком которых являются немецкие солдаты — антифашисты, вступившие в сговор с польскими рабочими. Немецкий солдат отчитывается перед товарищами-подпольщиками, что его ячейке удалось распространить 120 экземпляров газеты. Таким образом, на экране появляются еще две типажа немцев: простые солдаты Вермахта (убежденные коммунисты и рот-фронтовцы) и их антиподы, наймиты фашизма — пузатые штурмовики со свиными рылами. Оба эти типажа родом из агитационных газет германской компартии, из которых в Союзе и черпали основную информацию про наиболее вероятного противника. Правда, в действительности в 1939 году штурмовые отряды, давно ослабленные эсэсэсовским террором, уже не играли в жизни Третьего Рейха никакой серьезной роли. А вот настоящие палачи, сотрудники СС, в фильме так и не появились, что тоже говорит о глубине знания создателями картины современной им Германии. Штурмовики преследуют антифашистов, берут в плен одного из революционных немецких солдат, и тот погибает от офицерской пули с криками «Да здравствует коммунизм, да здравствует Тельман, Рот Фронт!» Возможно, посмотрев когда-то «Эскадрилью №5», бойцы Красной армии в июне 1941-го вставали из окопов, кричали озверевшим оккупантам «Рот-фронт!» и получали в ответ пулеметные очереди… В финале героические советские летчики, переодетые в немецкую форму, проникают во вражеские бункеры и наводят на них армады красной бомбардировочной авиации. Храбрецам удается уйти невредимыми благодаря помощи солдата-коммуниста по имени Фриц. «Танкисты» были сняты практически одновременно с «Эскадрильей». В этой картине тоже рассказывается о стремительном разгроме немецкого фашизма, а бойцы и командиры много поют и музицируют в огромных, похожих на дворцы кабинетах с портретами Сталина и Ворошилова на стенах. Особенно изумительно смотрятся стоящие в этих же кабинетах гигантские статуи, по размеру вполне пригодные для ампирных станций московского метрополитена. Помимо пения военные занимаются разгромом немцев. Здесь также после нацистских провокаций война перенесена на вражескую территорию, танкисты наступают. В кадре в основном танки Т-26, Т-28 и БТ — летом 1941-го сотни таких машин будут гореть в отчаянных и безнадежных приграничных сражениях. Но на экране у наступления хороший темп — на первых порах танкистам противостоит только немецкая конница, которую хладнокровно расстреливают из пулеметов. А вот немецкое командование в «Танкистах» удивительно отличается по типажу от своих коллег в «Эскадрилье». Генерал Бюллер и его адъютант — тоже абсолютные белогвардейцы, а не немцы, тоже говорят «ваше превосходительство». Но тут белогвардейцы не карикатурные, а интеллигентные (хоть и враги). Советское кино знает такой феномен — интеллигентных романтичных белогвардейцев. Вспомните офицера, певшего «Русское поле» под гитару в «Неуловимых мстителях». Да и герой Джигарханяна в «Неуловимых» очень обаятелен. Двое немецких офицеров в «Танкистах» — такие же. Интеллигентные враги. Невольно ждешь, когда они обратятся друг к другу по имени-отчеству. Обсуждая Бюллера заочно в кругу товарищей, советский танковый командир дает ему достойную оценку: «Хороший профессионал, старый знакомый по 1918 году». Имеется в виду краткосрочное и катастрофичное для большевиков столкновение с кайзеровской армией в канун заключения Брестского мира. Бюллер какое-то время вынашивает коварные планы заманить «большевиков» вглубь своей территории и уничтожить — он насмешливо относится к наступательной «наполеоновской» тактике РККА. Несмотря на истеричные вопли присланного из Берлина фанатичного нацистского комиссара (выполняет миссию карикатурного персонажа), Бюллер тянет время, готовя неприятелю ловушку. Кстати, одна деталь подмечена довольно точно: между профессионалами Вермахта и партийными бонзами действительно была неприязнь. Если в «Эскадрилье» для героев-летчиков война с Германией — быстрая и легкая прогулка, то в «Танкистах» у героев задача чуть сложнее, напоминает квест. Но пусть успешно найден, виртуозные танкисты обходят фашистов с флангов, искуссно пройдя через реки и болота, громят врага, берут растерянного Бюллера в плен в его же штабе — тот не успевает даже застрелиться. — У меня один вопрос: как вы прошли? Разве танки летают? — говорит ошеломленный генерал. — Если нужно, советские танки летают, — отвечает советский танкист. Теперь по телевизору опять любят рассказывать про летающие танки. |

|

#3

|

||||

|

||||

|

http://foto-history.livejournal.com/9581282.html

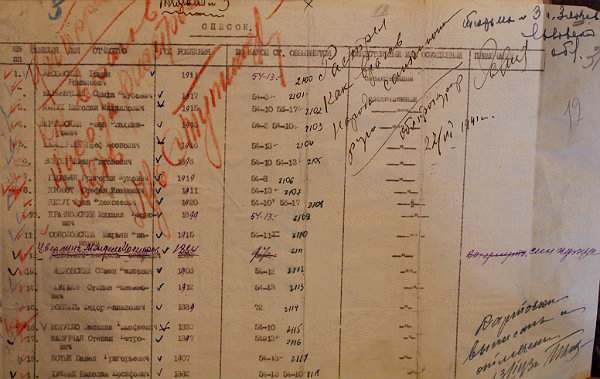

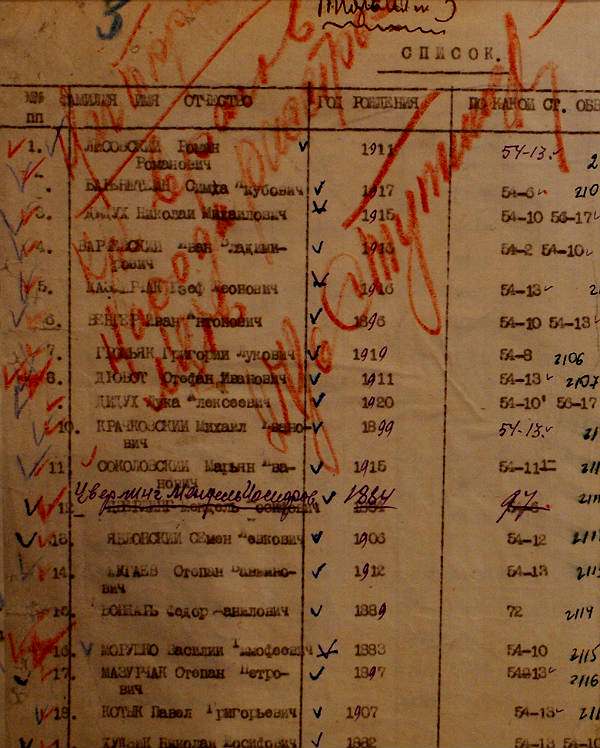

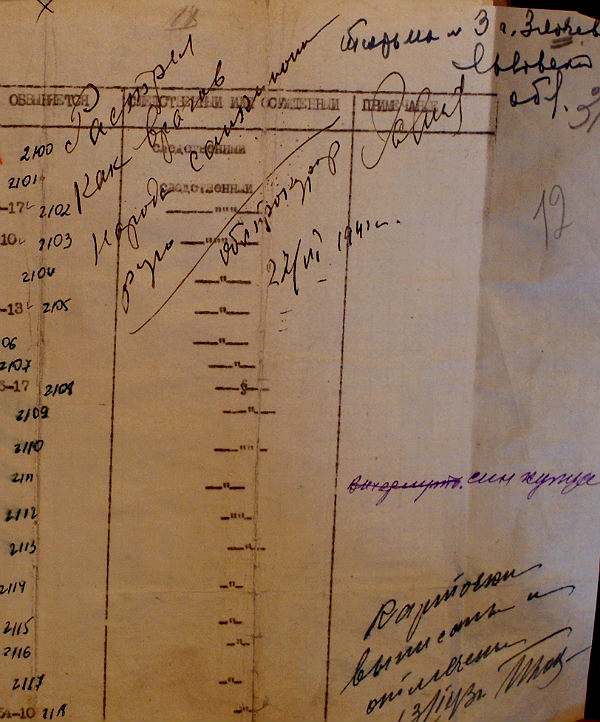

22nd-Jun-2016 08:20 pm  Такого не делали ни поляки в 1939-м, ни нацисты в 1944-м. Советская милиция расстреливала массово — из автоматов, через окошки для передачи пищи. Или бросала в камеры гранаты. Некоторые из этих камер пришлось замуровать — и эксгумацию провели уже зимой. Июнь 1941 года запомнился на Западной Украине не только нападением нацистской Германии, но и кровавыми расправами, совершенными якобы своим же государством в тылу. Речь идет о доселе неслыханном явлении, даже в практике Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР — массовых расстрелах политических заключенных в тюрьмах Западной Украины в течение конца июня — начала июля 1941 года. Эта публикация посвящена массовым убийствами во Львове.  Первая страница расстрельного списка тюрьме № 3 в Золочеве. Четко видны надписи на документе — вынесение приговора начальником следственной части УНКГБ по Львовской области Шумаковым и наложение санкции к исполнению приговора прокурором Львовской области Харитоновым. Два человека решили судьбу тысяч... Архив Центра исследований освободительного движения (ЦИОД) На примере Львова можно точно показать кровавую деятельность «доблестных борцов с контрреволюцией». В самом Львове было три тюрьмы: № 1 — на Лонцкого, № 2 — Замарстыновская и № 4 — Бригидки. Тюрьма № 3 находилась в замке г. Золочева, что около семидесяти километров от Львова — сюда отправляли заключенных, когда львовские тюрьмы были переполнены (а все-таки были переполнены: в тюрьме на Лонцкого при лимите в 1500 человек находились 3 638 заключенных).  Левая часть предыдущего документа. Надпись красным карандашом, сделанная рукой следователя Шумакова: «Приговор как врагов народа расстрелять». И фамилии — Баренлейм (?), Дидух, Крачковский, Цверлинг, Бондарь, Мазурчак, Котик... В тюрьмах Львовщины по состоянию на 22 июня 1941 года было 5424 заключенных. Большинству инкриминировали преступления по статье 54 уголовного кодекса УССР, то есть — контрреволюционную деятельность. Немедленными официальными мероприятиями в решении проблемы переполненности тюрем стали приказ № 2445/М наркома государственной безопасности Меркулова от 23 июня 1941 г. и приказ начальника тюремного управления НКВД УССР капитана государственной безопасности Филиппова от 23 июня 1941 г.  Правая часть предыдущего документа. Надпись черными чернилами — разрешение на казнь — написана рукой прокурора Львовской области Харитонова: «Расстрел как врагов народа санкционирую». В первом документе говорилось о срочном учете всех заключенных в тюрьмах и деление на подлежащих депортации в концлагеря ГУЛАГа, и тех, кого необходимо расстрелять (это задача возлагалась на местное руководство НКГБ). Во втором документе говорилось об эвакуации заключенных, к нему прилагался «План эвакуации», согласно которому депортации из Львовской области подлежало 5 000 арестантов. Для этого выделялось 204 вагона. Согласно инструкции НКВД СССР от 29 декабря 1939 г., один вагон эшелона вмещал тридцать депортированных лиц; следовательно, указанных вагонов хватало бы на эвакуацию 6800 заключенных. Однако эвакуировали только 1822 из 5 000 запланированных.  Сташинский Петр Васильевич (1904-1941 гг.), уроженец с. Борщевичи Ново-Яричевского р-на Львовской области. Арестован 9 октября 1940 г. Член «Просвіти», организации «Сила» и ОУН. Обвиняемый по ст. 54 пп. 6, 11 УК УССР. Расстрелян в тюрьме № 1 г. Львова на улице Лонцкого 26 июня 1941 года. Фото довоенных времен, сделанное на площади Рынок во Львове. Архив ЦИОД 3602 человека остались в тюрьмах Львова. А куда делись эшелоны — документы молчат. Сами же экзекуции начались 22 июня — расстреляны приговоренные к смертной казни. Из промежуточного отчета начальника тюремного отделения УНКВД Львовской области Лермана известно, что по состоянию на 24 июня в тюрьмах Львова и Золочева было расстреляно 2072 человек. 26 июня утвердили расстрельные списки — еще 2068 человек подлежали уничтожению. Их убили в течение 24-28 июня.  Трупы расстрелянных заключенных в камере тюрьмы на Лонцкого. Львов, 1 июля 1941 года. Некоторые такие камеры немцам пришлось замуровать, чтобы избежать эпидемии. Повторную эксгумацию провели в феврале 1942 г., когда ударили морозы. Архив ЦИОД Таким образом во Львовской области было расстреляно 4140 заключенных. Однако подсчеты не согласуются: осталось в тюрьмах 3 602 лица, а расстреляли больше. Ответ на этот вопрос дает докладная того же Лермана: здесь речь шла также о поступлении новых заключенных. Тюремные документы на этих людей должным образом не оформляли. В большинстве случаев даже не оглашали обвинений, однако уверенно называли причастными к ОУН, шпионами, диверсантам — то есть лицами, которые подлежат расстрелу.  Процесс эксгумации расстрелянных заключенных в тюрьме. 3 июля 1941 г., г. Львов. Для проведения этих работ немцы принудительно согнали львовских евреев. Архив ЦИОД Это лишь один фрагмент трагической статистики. Истинная картина раскрывается, если взглянуть на всю карту Западной Украины — около 24 тысяч убитых. Сначала применяли привычную для НКВД практику: индивидуально, в спецкамере, выстрел в затылок. Когда приближался фронт, а планы не были выполнены — расстреливали массово: сгоняли заключенных в камеры подвалов и через дверцу для передачи пищи стреляли из автоматического оружия. Окошко открывалось — и узник, вместо еды для поддержания жизни, видел средство уничтожения... последнее, что видел в жизни).  Львовяне ищут среди расстрелянных своих родных во дворе тюрьмы № 1. Львов, 3 июля 1941 г. Архив ЦИОД А в последние дни — бросали в камеры гранаты. Или открывали двери камер; заключенные выходили в коридор, думая, что их отпускают, и в этот момент их расстреливали из автоматического оружия. Тела вывозили грузовиками и хоронили в спецместах, которые сегодня постепенно открывают археологи. Однако перед самым приходом немцев чекисты, спеша, хоронили убитых во дворах и подвалах тюрем. Впоследствии раскопки этих гекатомб стали материалом для нацистской пропаганды — конечно, не из соображений человечности. Происходило также и уничтожение эвакуированных заключенных в центрально-восточных областях Украины — в пересыльных тюрьмах Умани, Киева и Харькова. Эти города были так называемыми промежуточными пунктами этапирования, где происходило перемешивание заключенных, чтобы избежать восстаний и массовых побегов во время депортации.  Нацистская пропаганда расстрелянных в тюрьмах — в основном украинцев, поляков и евреев — называла фольксдойче. Надпись немецкого корреспондента Губнера на фото последствий массовых расстрелов заключенных. Архив ЦИОД Заслуживает отдельного внимания Залищицкая трагедия на Тернопольщине, когда из тактических соображений был разрушен железнодорожный мост через Днестр, а с обеих сторон пустили два эшелона по семь вагонов с заключенными (14 вагонов, каждый с 50-70 арестованными). НКВД решил проблему быстро: вагоны облили горючим, подожгли и сбросили в реку. Берега Днестра здесь очень высокие и крутые — не выжил никто. Конечно, советская пропаганда «повесила» все эти преступления на нацистов (как, впрочем, и расстрелы польских военнопленных), и, к сожалению, эти мифы привидениями ходят даже сегодня.  Удивление и ужас на лице львовянки, которая только что вошла во двор тюрьмы. 3 июля 1941, г. Львов. Архив ЦДВР Западная общественность пережила шок от увиденного. Ведь такого не делали поляки в начале Второй мировой в 1939-м (тогда тюрьмы открыли и освободили всех политических заключенных, и даже предупреждали о том, что двигаться нужно исключительно на восток, поскольку в прифронтовой зоне бывших узников могут и расстрелять). Впоследствии, в 1944-м такое не сделали и нацисты (администрация оставляла живыми узников концлагерей перед приходом союзников). И это страшное в своей бессмысленности массовое убийство арестованных стало одним из главных факторов укоренения антисоветских позиций тогдашнего и последующих поколений. Ежегодно львовская община приходит в тюрьмы, помянуть погибших, а в бывшей тюрьме № 1 на Лонцкого ныне действует музей-мемориал памяти всех жертв оккупационных режимов. |

|

#4

|

||||

|

||||

|

http://echo.msk.ru/blog/serguei_park.../1789402-echo/

18:33 , 23 июня 2016 автор журналист Завтра я улечу в Барнаул. А через два дня, в воскресенье, на карте «Последнего адреса» появится еще один, шестнадцатый по счету, географический пункт, где на стенах домов есть мемориальные знаки с именами репрессированных. Это будет село Сростки, Бийского района Алтайского края, от Барнаула 192 километра. Появится табличка «Последнего адреса» там, где жил колхозник Макар Леонтьевич Шукшин арестованный и расстрелянный в 1933 году по обвинению в подготовке «вооруженного восстания или вторжения с целью захватить власть». Макару Шукшину был 21 год. Его сыну Василию Шукшину — три. Дом, где жили Шукшины, не сохранился, на этом месте построен новый, и семья, которая в нем живет, согласилась поставить знак на своей стене. Так вот собирая всякие полезные бумаги и документы для этой поездки, я спросил у коллег в «Мемориале», не знают ли они чего-нибудь особенного про эти Сростки. В ответ они прислали мне документ из своего архива: и я думаю, что за все время моей работы в «Последнем адресе» это, может быть, одно из самых сильных и впечатляющих свидетельств нашей общей истории, которое мне довелось увидеть. Это письмо, полученное «Мемориалом» в 1988 году, когда, собственно, никакого «Мемориала» и не было еще, а была инициативная группа. Письмо написано на желтоватой бумаге — частью простой, частью в клеточку, вырванной из школьной тетрадки. Его отправил в Москву один из членов краевого Совета ветеранов войны и труда: это список, который составили жители Сросток, вспоминая своих убитых или отправленных в лагеря земляков. Они были убиты не на войне, а за несколько лет до ее начала. Там перечислено 85 человек — от руки, но очень аккуратно, с датами рождения, с указанием должности в колхозе и с указанием на то, чем и когда кончилась их жизнь. Односельчане составили этот список для музея «Мемориала», которого тогда еще не было, и которому предстояло появиться только через много лет. Конечно, может быть и жаль, что мы с Владимир Рыжков (это он прислал заявку в «Последний адрес» и повезет меня в Сростки) начинаем в этом селе с единственного в этом списке человека, чье имя знакомо всей стране, благодаря замечательному сыну, которого он в последний раз видел трехлетним ребенком. Но я очень надеюсь, что после того, как мы этот первый знак там поставим, оттуда придут еще заявки. И мы поедем туда еще, чтобы там были еще имена на таких же знаках «Последнего адреса» из этого списка 85 жителей Сросток. И из пока не составленных таких же списков в соседних селах — тоже.

Последний раз редактировалось Сергей Пархоменко-кук; 24.06.2016 в 14:37. |

|

#5

|

||||

|

||||

|

http://www.pravda.ru/world/nationals...8094-stalin-0/

05 сен 2003 в 01:18 В этом году, а отнюдь не через год, как принято считать, Иосифу Сталину исполнилось бы 125 лет. Недавно в Гори была обнаружена метрика рождения Иосифа Джугашвили, согласно которой он родился не 21 декабря 1879 года, а 6 декабря 1878 года. По мнению начальника кафедры философии Новороссийской государственной морской академии Вадима ДЕНИСОВА, пока неясно, по каким причинам Сталин сам себя "умолодил". Сам же Денисов не так давно завершил научное исследование "И.В.Сталин: объект и субъект историографии 30-х годов". - Более 50 лет Сталин был на политической арене: преследуемый революционер, один из руководителей партии и правительства, диктатор, однако даже спустя полвека после его кончины дискуссии о его роли в истории Отечества не утихают, — считает Вадим Денисов. — Деяния Сталина в советскую эпоху оказались таковы, что их осудила та самая партия, руководителем которой он был. Первым таким документом, опубликованным в советской печати, стало постановление ЦК КПСС "О преодолении культа личности и его последствий", принятое 30 июня 1956 года. Более резко Сталин критиковался на XXII съезде КПСС в 1961 году, в том же году его тело вынесли из Мавзолея и захоронили на Красной площади. А вот "вторым изданием" критики негативной роли Сталина в истории стали годы так называемой "перестройки" (1985-1991 гг.), когда правые руководители КПСС — М.Горбачев, А.Яковлев, Э.Шеварднадзе и другие решили направить страну по пути модернизации социализма: в сторону "технологизации", демократизации, либерализации. На рубеже 80-90-х годов произошел своего рода публицистический взрыв "сталиноведения", в эти же годы заложился и фундамент концептуального осмысления роли Сталина в новой и новейшей истории страны. - Для вас первым толчком к изучению феномена Сталина стало... - Стало то, что белые пятна истории всегда интересны по себе. К тому же этот вопрос входит отдельной темой в читаемый мною курс отечественной истории. - Многие сравнивают Сталина с последним монархом в истории нашей страны. - Отчасти можно так сказать. Кстати, и Иван Грозный, и Петр Первый были его любимыми персонажами российской истории, образцами государственных "управленцев", которыми он неоднократно восхищался. В политическом плане Сталин формировался как социалист, как революционер. До октября 1917 года для него главным была критика власти, которую предстояло свергнуть. "Державником", восприняв имперские традиции, он стал уже с конца 20-х годов. Меня самого "сталинская проблема" заинтересовала в 13-летнем возрасте, когда я впервые прочел материалы XXII съезда КПСС. Интересно, что еще до постановления от 30.06.1956 года был знаменитый закрытый доклад Н.Хрущева партийному съезду, но ведь его впервые опубликовали только в 1989 году, а выступления членов ЦК и того позже. Однако критика времен перестройки была уже более глубокой, чем в 50-е и 60-е годы. Хотя "белых пятен" полно до сих пор — многие документы той эпохи до сего дня сверхсекретны. - Удалось ли проследить, как менялась критика? - Поначалу критика Сталина сводилась к критике его личных качеств. В перестроечные годы уже появляются сомнения в моральности созданной советской модели в целом, делаются попытки объяснить, почему вообще сложился режим личной власти Сталина. - Не секрет, что с критикой Сталина сегодня согласны не все, многим видится только положительная роль "отца народов". - У меня сложилось такое впечатление, что для людей старшего поколения палаческие деяния Сталина становятся с каждым годом все более виртуальными. Если репрессии не коснулись их лично, то, как правило, в Сталине они видят крупного исторического деятеля, освободителя мира от коричневой чумы. Во многом это верно, но действительность, увы, не так однобока. Когда настоящее проблемно и далеко не идеально, то происходит эффект идеализации прошлого, это характерно для человеческой натуры. Примерами такого подхода к истории на бытовом уровне являются высказывания в духе, что раньше и "музыка была лучше", и "фильмы более искренними", и "жили мы в тесноте, но не в обиде". С государственной точки зрения к заслугам Сталина я бы добавил тот факт, что он первым из наших руководителей железной рукой покончил с бандитизмом на национальных окраинах. - В последнее время приходится читать и о том, что в итоге долголетней внутрипартийной борьбы Сталин оказался на вершине власти еще и как наименьшее зло. - В любом случае борьба за власть свелась бы к борьбе двух линий — левацкой и правой. Иные "сценарии" развития события можно лишь прогнозировать, опираясь на работы Троцкого, Бухарина, Рыкова, Томского и других деятелей партийной верхушки. К примеру, Троцкий объективно сыграл главную роль в поворотном моменте истории, октябрьский переворот — в первую очередь его заслуга. Сам Троцкий — человек крайне жестокий, но как теоретик оценивался выше, чем Сталин. Вообще же сегодня трудно сказать, как было бы на самом деле, захвати власть кто-то другой. Сомнению не подлежит одно — в закулисной борьбе Сталину не было равных. В конце концов его окружение оказалось окружением подпевал. - Знакомясь с истинными судьбами многих советских деятелей 20-30-х годов, узнаешь, что многие из них имели возможность и желание убрать Сталина, но предпочли почему-то пустить пулю в свой лоб. - Главный ответ, почему партия не выступала против Сталина при жизни, — люди боялись за себя, за детей, за близких. Но вот в упоминаемом постановлении 1956 года на это дается более лукавый ответ — дело не в недостатке личного мужества, а в том, что выступление против Сталина было бы понято как выступление против народа, ибо в первую очередь с его именем были связаны многие прорывы. - Чего больше достоин Сталин с позиций нынешнего времени — суда или памятника? - Хотя я отношу себя к поколению, живущему в послесталинское время, я меньше антисталинист, чем, например, мой отец. Он в 1942 году за чтение сброшенной фашистами с самолета листовки получил по доносу 10 лет. Но ему повезло: отсидев 2 месяца, вернулся в свою часть командиром саперного взвода. Как специалист он нужен был на фронте, а не в лагере. Но за всю жизнь в адрес Сталина ни одного хорошего слова от него я не слышал. А вообще я считаю, что суд или разбирательство историков должны быть обязательно. Люди должны выяснить правду о своей истории. А памятник... Сталин был и остается выдающейся личностью нашей эпохи, по поводу которой любое крайнее решение довольно щепетильно само по себе. - Вадим Вячеславович, для создания своей работы вам пришлось ознакомиться с более чем полутора сотней первоисточников, работами других авторов. Какая из них произвела на вас наибольшее впечатление? - Работа Троцкого "Сталин". Ее автор — один из немногих, кто боролся с тем человеком, о котором написал. А оценку Троцкого историко-пропагандисткой деятельности Сталина я даже выделил в тексте: "Я не думаю, что во всей человеческой истории можно найти что-нибудь, хотя бы в отдаленной степени похожее на ту гигантскую фабрику лжи, которая организована Кремлем под руководством Сталина". Евгений ЛАПИН Новороссийский рабочий |

|

#6

|

||||

|

||||

|

http://3.3.ej.ru/?a=note&id=7917

20 МАРТА 2008 г. Термин «катынское преступление» – собирательный, он обозначает расстрел в апреле–мае 1940 года почти 22 тысяч польских граждан, содержавшихся в разных лагерях и тюрьмах НКВД СССР: – 14 552 польских офицеров и полицейских, взятых в плен Красной Армией в сентябре 1939 года и содержавшихся в трех лагерях НКВД для военнопленных, в том числе – – 4421 узник Козельского лагеря (расстреляны и захоронены в Катынском лесу под Смоленском, в 2 км от станции Гнездово), – 6311 узников Осташковского лагеря (расстреляны в Калинине и захоронены в Медном), – 3820 узников Старобельского лагеря (расстреляны и захоронены в Харькове); – 7305 арестованных, содержавшихся в тюрьмах западных областей Украинской и Белорусской ССР (расстреляны, по-видимому, в Киеве, Харькове, Херсоне и Минске, возможно, и в других не установленных местах на территории БССР и УССР). Катынь – только одно из целого ряда мест расстрелов – стала символом казни всех вышеперечисленных групп польских граждан, так как именно в Катыни в 1943 году были впервые обнаружены захоронения убитых польских офицеров. На протяжении последующих 47 лет Катынь оставалась единственным достоверно известным местом захоронения жертв этой «операции». Предыстория 23 августа 1939 года СССР и Германия заключили договор о ненападении – «пакт Риббентропа–Молотова». Пакт включал секретный протокол о разграничении сфер интересов, согласно которому, в частности, Советскому Союзу отходила восточная половина территории довоенного польского государства. Для Гитлера пакт означал снятие последнего препятствия перед нападением на Польшу. 1 сентября 1939 года нацистская Германия напала на Польшу, развязав тем самым Вторую мировую войну. 17 сентября 1939 года, в разгар кровопролитных сражений Войска Польского, отчаянно пытавшегося остановить стремительное продвижение немецкой армии в глубь страны, по сговору с Германией в Польшу вторглась и Красная Армия – без объявления войны Советским Союзом и вопреки действовавшему договору о ненападении между СССР и Польшей. Советская пропаганда объявила операцию Красной Армии «освободительным походом в Западную Украину и Западную Белоруссию». Наступление Красной Армии стало для поляков полной неожиданностью. Некоторые не исключали даже, что ввод советских войск направлен против германской агрессии. Понимая обреченность Польши в войне на два фронта, польский главнокомандующий издал приказ не вступать в бой с советскими войсками и оказывать сопротивление только при попытках разоружения польских частей. В результате сопротивление Красной Армии оказали лишь немногие польские части. До конца сентября 1939 года Красной Армией были взяты в плен 240–250 тысяч польских солдат и офицеров, а также пограничников, служащих полиции, жандармерии, тюремной стражи и т.п. Не имея возможности содержать столь огромную массу пленных, сразу после разоружения половину рядовых и унтер-офицеров распустили по домам, а остальных Красная Армия передала в десяток специально созданных лагерей военнопленных НКВД СССР. Однако и эти лагеря НКВД оказались перегруженными. Поэтому в октябре–ноябре 1939 года большинство рядовых и унтер-офицеров покинули лагеря военнопленных: жителей территорий, захваченных Советским Союзом, распустили по домам, а жителей территорий, оккупированных немцами, по договоренности об обмене пленными передали Германии (Германия же взамен передала Советскому Союзу захваченных в плен немецкими войсками польских военнослужащих – украинцев и белорусов, жителей территорий, отошедших к СССР). Договоренности об обмене касались и гражданских беженцев, оказавшихся на территории, занятой СССР. Они могли обращаться в немецкие комиссии, действовавшие весной 1940 года на советской стороне, за разрешением вернуться к постоянным местам жительства на польских территориях, занятых Германией. В советском плену были оставлены около 25 тысяч польских рядовых и унтер-офицеров. Кроме них не подлежали роспуску по домам или передаче Германии армейские офицеры (около 8,5 тысячи человек), которых сосредоточили в двух лагерях военнопленных – Старобельском в Ворошиловградской (ныне Луганской) области и Козельском в Смоленской (ныне Калужской) области, а также пограничники, полицейские, жандармы, служащие тюремной стражи и т.п. (около 6,5 тысячи человек), которых собрали в Осташковском лагере военнопленных в Калининской (ныне Тверской) области. Узниками НКВД стали не только военнопленные. Одним из основных средств «советизации» захваченных территорий стала кампания непрекращающихся массовых арестов по политическим мотивам, направленных прежде всего против должностных лиц польского государственного аппарата (включая избежавших плена офицеров и полицейских), членов польских политических партий и общественных организаций, промышленников, крупных землевладельцев, коммерсантов, нарушителей границы и других «врагов советской власти». До вынесения приговора арестованных месяцами держали в тюрьмах западных областей УССР и БССР, образованных на захваченных территориях довоенного польского государства. 5 марта 1940 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о расстреле «находящихся в лагерях для военнопленных 14 700 польских офицеров, чиновников, помещиков, полицейских, разведчиков, жандармов, осадников и тюремщиков», а также 11 000 арестованных и содержавшихся в тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии «членов различных контрреволюционных шпионских и диверсионных организаций, бывших помещиков, фабрикантов, бывших польских офицеров, чиновников и перебежчиков». Основой для решения Политбюро стала записка наркома внутренних дел СССР Берии в ЦК ВКП(б) Сталину, в которой расстрел перечисленных категорий польских пленных и заключенных предлагался «исходя из того, что все они являются закоренелыми, неисправимыми врагами советской власти». При этом в качестве решения в протоколе заседания Политбюро была дословно воспроизведена заключительная часть записки Берии. Расстрел Казнь польских военнопленных и заключенных, относящихся к категориям, перечисленным в решении Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 года, была осуществлена в апреле и мае того же года. Все узники Козельского, Осташковского и Старобельского лагерей военнопленных (кроме 395 человек) были отправлены этапами примерно по 100 человек в распоряжение Управлений НКВД соответственно по Смоленской, Калининской и Харьковской областям, которые проводили расстрелы по мере прибытия этапов. Параллельно шли расстрелы заключенных тюрем западных областей Украины и Белоруссии. 395 военнопленных, не включенных в расстрельные предписания, отправили в Юхновский лагерь военнопленных в Смоленской области. Затем их перевели в Грязовецкий лагерь военнопленных в Вологодской области, из которого в конце августа 1941 года они были переданы на формирование Польской армии в СССР. 13 апреля 1940 года, вскоре после начала расстрелов польских военнопленных и заключенных тюрем, была проведена операция НКВД по высылке на поселение в Казахстан их семей (а также семей других репрессированных), проживавших в западных областях УССР и БССР. Последующие события 22 июня 1941 года Германия напала на СССР. Вскоре, 30 июля, между советским правительством и польским правительством в изгнании (пребывавшим в Лондоне) было заключено соглашение о признании недействительными советско-германских договоров 1939 года, касающихся «территориальных перемен в Польше», о восстановлении дипломатических отношений между СССР и Польшей, образовании на территории СССР польской армии для участия в войне против Германии и освобождении всех польских граждан, находившихся в СССР в заключении в качестве военнопленных, арестованных или осужденных, а также содержавшихся на спецпоселении. За этим договором последовали Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 августа 1941 года о предоставлении амнистии польским гражданам, находившимся в заключении или на спецпоселении (к тому времени их было около 390 тысяч), и советско-польское военное соглашение от 14 августа 1941 года об организации польской армии на территории СССР. Армию планировалось сформировать из амнистированных польских узников и спецпереселенцев, прежде всего из бывших военнопленных; ее командующим был назначен генерал Владислав Андерс, срочно выпущенный из внутренней тюрьмы НКВД на Лубянке. Осенью 1941 – весной 1942 годов польские официальные лица неоднократно обращались к советским властям с запросами о судьбе тысяч пленных офицеров, не прибывших к местам формирования армии Андерса. Советская сторона отвечала, что сведений о них нет. 3 декабря 1941 года, на личной встрече в Кремле с польским премьер-министром генералом Владиславом Сикорским и генералом Андерсом, Сталин предположил, что эти офицеры, возможно, сбежали в Маньчжурию. (К концу лета 1942 года армия Андерса была эвакуирована из СССР в Иран, позже она участвовала в операциях союзников по освобождению от гитлеровцев Италии.) 13 апреля 1943 года германское радио официально сообщило об обнаружении в Катыни под Смоленском захоронений польских офицеров, расстрелянных советскими властями. По распоряжению немецких властей установленные фамилии убитых стали зачитываться по громкоговорителям на улицах и площадях оккупированных польских городов. 15 апреля 1943 года последовало официальное опровержение Совинформбюро, согласно которому польские военнопленные летом 1941 года были заняты на строительных работах западнее Смоленска, попали в руки немцев и были расстреляны ими. С конца марта по начало июня 1943 года германская сторона при участии Технической комиссии Польского Красного Креста провела эксгумацию в Катыни. Были извлечены останки 4243 польских офицеров, по обнаруженным личным документам установлены имена и фамилии 2730 из них. Трупы были перезахоронены в братские могилы рядом с первоначальными захоронениями, а результаты эксгумации летом того же года опубликованы в Берлине в книге «Amtliches Material zum Massenmord von Katyn». Найденные на трупах документы и предметы немцы передали для детального изучения в Институт судебной медицины и криминалистики в Кракове. (Летом 1944 года все эти материалы, кроме малой их части, тайно спрятанной сотрудниками краковского института, были вывезены немцами из Кракова в Германию, где, по слухам, сгорели во время одной из бомбардировок.) 25 сентября 1943 года Красная Армия освободила Смоленск. Только 12 января 1944 года была создана советская «Специальная комиссия по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу военнопленных польских офицеров», председателем которой назначили академика Н.Н. Бурденко. При этом уже с октября 1943 года специально откомандированные работники НКВД–НКГБ СССР готовили фальсифицированные «доказательства» ответственности германских властей за расстрел польских офицеров под Смоленском. Согласно официальному сообщению, советская эксгумация в Катыни проводилась с 16 по 26 января 1944 года по указанию «комиссии Бурденко». Из вторичных могил, оставшихся после немецкой эксгумации, и одной первичной могилы, которую немцы не успели исследовать, были извлечены останки 1380 человек, по найденным документам комиссия установила личные данные 22 человек. 26 января 1944 года газета «Известия» опубликовала официальное сообщение «комиссии Бурденко», согласно которому военнопленные поляки, находившиеся летом 1941 года в трех лагерях западнее Смоленска и оставшиеся там после вторжения германских войск в Смоленск, были расстреляны немцами осенью 1941 года. Для «легализации» этой версии на мировой арене СССР попытался использовать Международный военный трибунал (МВТ), судивший в 1945–1946 годах в Нюрнберге главных нацистских военных преступников. Однако, заслушав 1–3 июля 1946 года показания свидетелей защиты (представленных немецкими адвокатами) и обвинения (представленных советской стороной), ввиду очевидной неубедительности советской версии МВТ принял решение не включать катынский расстрел в свой приговор в качестве одного из преступлений нацистской Германии. 3 марта 1959 года председатель КГБ при Совете Министров СССР А.Н.Шелепин направил первому секретарю ЦК КПСС Н.С.Хрущеву совершенно секретную записку, подтверждавшую, что 14 552 пленных – офицеров, жандармов, полицейских «и т.п. лиц бывшей буржуазной Польши», а также 7305 заключенных тюрем Западной Украины и Западной Белоруссии были расстреляны в 1940 году на основании решения Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 года (в том числе 4421 человек – в Катынском лесу). В записке предлагалось уничтожить все учетные дела на расстрелянных. При этом на протяжении всех послевоенных лет, вплоть до 1980-х, МИД СССР многократно предпринимал официальные демарши с утверждением об установленной ответственности гитлеровцев за расстрел польских военнослужащих, захороненных в Катынском лесу. Но «катынская ложь» – это не только попытки СССР навязать мировому сообществу советскую версию расстрела в Катынском лесу. Это и один из элементов внутренней политики коммунистического руководства Польши, приведенного к власти Советским Союзом после освобождения страны. Другое направление этой политики заключалось в широкомасштабных преследованиях и попытках очернить участников Армии Крайовой (АК) – массового антигитлеровского вооруженного подполья, подчинявшегося в годы войны польскому «лондонскому» правительству в изгнании (с которым СССР разорвал отношения в апреле 1943 года, после того, как оно обратилось в Международный Красный Крест с просьбой расследовать убийство польских офицеров, чьи останки были обнаружены в Катынском лесу). Символом клеветнической кампании против АК после войны стала расклейка на улицах польских городов плаката с издевательским лозунгом «АК – заплеванный карлик реакции». Одновременно карались любые высказывания или действия, прямо или косвенно подвергавшие сомнению советскую версию гибели пленных польских офицеров, в том числе попытки родственников установить на кладбищах и в костелах памятные плиты с указанием 1940 года как времени смерти их близких. Чтобы не потерять работу, чтобы иметь возможность учиться в институте, родственники вынуждены были скрывать, что член их семьи погиб в Катыни. Польские органы госбезопасности разыскивали свидетелей и участников немецкой эксгумации и принуждали их к заявлениям, «изобличающим» немцев как виновников расстрела. Советский Союз признал вину только через полвека после казни пленных польских офицеров – 13 апреля 1990 года было опубликовано официальное заявление ТАСС о «непосредственной ответственности за злодеяния в Катынском лесу Берии, Меркулова и их подручных», а сами злодеяния квалифицировались в нем как «одно из тяжких преступлений сталинизма». Тогда же президент СССР М.С. Горбачев передал президенту Польши В. Ярузельскому списки расстрелянных польских военнопленных (формально это были списки-предписания на отправку этапов из Козельского и Осташковского лагерей в распоряжение УНКВД по Смоленской и Калининской областям, а также список учетных дел убывших военнопленных Старобельского лагеря) и некоторые другие документы НКВД. В том же году прокуратура Харьковской области возбудила уголовные дела: 22 марта – по факту обнаружения захоронений в лесопарковой зоне Харькова, а 20 августа – в отношении Берии, Меркулова, Сопруненко (бывшего в 1939–1943 годах начальником Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных), Бережкова (начальника Старобельского лагеря военнопленных НКВД СССР) и других сотрудников НКВД. 6 июня 1990 года прокуратура Калининской области возбудила еще одно дело – о судьбе польских военнопленных, содержавшихся в Осташковском лагере и бесследно исчезнувших в мае 1940 года. Эти дела были переданы в Главную военную прокуратуру (ГВП) СССР и 27 сентября 1990 года объединены и приняты ею к производству под № 159. ГВП образовала следственную группу во главе с А.В. Третецким. В 1991 году следственная группа ГВП совместно с польскими специалистами провела частичные эксгумации в 6-м квартале лесопарковой зоны Харькова, на территории дачного поселка УКГБ по Тверской области в 2 км от поселка Медное и в Катынском лесу. Основным результатом этих эксгумаций стало окончательное установление в процессуальном порядке мест захоронения расстрелянных польских узников Старобельского и Осташковского лагерей военнопленных. Через год, 14 октября 1992 года, по распоряжению президента России Б.Н. Ельцина были обнародованы и переданы Польше документы, изобличающие руководство СССР в совершении «катынского преступления» – упомянутые выше решение Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 года о расстреле польских узников, «постановочная» записка Берии к этому решению, адресованная Сталину (с собственноручными подписями членов Политбюро Сталина, Ворошилова, Молотова и Микояна, а также отметками о голосовании «за» Калинина и Кагановича), записка Шелепина Хрущеву от 3 марта 1959 года и другие документы из Президентского архива. Так стали достоянием общественности документальные доказательства того, что жертвы «катынского преступления» были казнены по политическим мотивам – как «закоренелые, неисправимые враги советской власти». Тогда же впервые стало известно, что расстреляны были не только военнопленные, но и заключенные тюрем западных областей УССР и БССР. Решение Политбюро от 5 марта 1940 года предписывало, как уже говорилось, расстрелять 14 700 военнопленных и 11 тысяч заключенных. Из записки Шелепина Хрущеву следует, что военнопленных примерно столько и расстреляли, однако заключенных было расстреляно меньше – 7305 человек. Причина «недовыполнения» неизвестна. 25 августа 1993 года президент России Б.Н. Ельцин со словами «Простите нас…» возложил венок к памятнику жертв Катыни на варшавском мемориальном кладбище «Повонзки». 5 мая 1994 года заместитель начальника Службы безопасности Украины генерал А. Хомич передал заместителю Генерального прокурора Польши С. Снежко поименный алфавитный список 3435 заключенных тюрем западных областей УССР с указанием номеров предписаний, которые, как известно с 1990 года, означали отправку на расстрел. Список, сразу же опубликованный в Польше, стал условно именоваться «украинским списком». «Белорусский список» до сих пор неизвестен. Если «шелепинское» число расстрелянных заключенных верно и если обнародованный «украинский список» полон, то в «белорусском списке» должны значиться 3870 человек. Таким образом, к настоящему времени нам известны имена 17 987 жертв «катынского преступления», а 3870 жертв (заключенные тюрем западных областей БССР) остаются безымянными. Места захоронения достоверно известны только для 14 552 расстрелянных военнопленных. 13 июля 1994 года руководитель следственной группы ГВП А.Ю. Яблоков (сменивший А.В. Третецкого) вынес постановление о прекращении уголовного дела на основании пункта 8 статьи 5 УПК РСФСР (за смертью виновных), причем в постановлении Сталин, члены Политбюро Молотов, Ворошилов, Микоян, Калинин и Каганович, Берия и другие руководители и сотрудники НКВД, а также исполнители расстрелов признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «b», «c» статьи 6 Устава Международного военного трибунала в Нюрнберге (преступления против мира, военные преступления, преступления против человечности). Именно такая квалификация «катынского дела» (но по отношению к нацистам) уже была дана советской стороной в 1945–1946 годах при внесении его на рассмотрение МВТ. Главная военная прокуратура и Генеральная прокуратура РФ через три дня отменили постановление Яблокова, а дальнейшее расследование поручили другому прокурору. В 2000 году на местах захоронений расстрелянных военнопленных были открыты польско-украинский и польско-российские мемориальные комплексы: 17 июня в Харькове, 28 июля в Катыни, 2 сентября в Медном. 21 сентября 2004 года ГВП РФ прекратила уголовное дело № 159 на основании пункта 4 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса РФ (за смертью виновных). Сообщив об этом общественности лишь через несколько месяцев, тогдашний Главный военный прокурор А.Н. Савенков на своей пресс-конференции 11 марта 2005 года объявил секретными не только большинство материалов расследования, но и само постановление о прекращении «катынского дела». Тем самым был засекречен и содержащийся в постановлении персональный состав виновных. Из ответа ГВП РФ на последовавший запрос «Мемориала» видно, что виновными признаны «ряд конкретных высокопоставленных должностных лиц СССР», чьи действия квалифицированы по пункту «б» статьи 193-17 действовавшего в 1926–1958 годах Уголовного кодекса РСФСР (превышение власти лицом начальствующего состава РККА, имевшее тяжелые последствия при наличии особо отягчающих обстоятельств). ГВП сообщила также, что в 36 томах уголовного дела встречаются документы, имеющие гриф «секретно» и «совершенно секретно», а в 80 томах – документы с грифом «для служебного пользования». На этом основании доступ к 116 из 183 томов закрыт. Осенью 2005 года с остальными 67 томами, «не содержащими сведений, составляющих государственную тайну», были ознакомлены польские прокуроры. Борис Ельцин, Катынь, 1993 годВ 2005–2006 годах ГВП РФ отказывала в рассмотрении поданных родственниками и «Мемориалом» заявлений о реабилитации как жертв политических репрессий ряда конкретных расстрелянных польских военнопленных, а в 2007 году Хамовнический районный суд г. Москвы и Московский городской суд подтвердили эти отказы ГВП. В первой половине 1990-х годов наша страна совершила важные шаги на пути к признанию истины в «катынском деле». Общество «Мемориал» считает, что сейчас нам надо вернуться на этот путь. Необходимо возобновить и довести до конца расследование «катынского преступления», дать ему адекватную юридическую оценку, предать гласности имена всех виновных (от принимавших решения до рядовых исполнителей), рассекретить и обнародовать все материалы следствия, установить имена и места захоронения всех расстрелянных польских граждан, признать казненных жертвами политических репрессий и реабилитировать их в соответствии с российским законом «О реабилитации жертв политических репрессий». Справка подготовлена Международным обществом «Мемориал» |

|

#7

|

||||

|

||||

|

https://openrussia.org/post/view/16143/

3 июля 2016 Биофизик, генетик, историк науки и правозащитник Валерий Сойфер, автор переизданной в 2016 году книги «Сталин и мошенники в науке», прочитал в лондонском клубе «Открытая Россия» лекцию о том, как в Советском Союзе уничтожали науку и ученых и какую роль сыграл в этом Сталин. Я думаю, вам не нужно какое-то вступление о том, что собой представлял товарищ Сталин. В декабре 1939 года старейший биохимик, академик Алексей Николаевич Бах вышел на срочно созванное заседание членов Академии наук СССР и сделал доклад о важнейшем вкладе товарища Сталина в науку. Он впервые назвал Сталина корифеем науки. В течение долгого времени советская пропаганда создавала впечатление, что успехи военной техники, строительство ДнепроГЭС, огромных заводов, плотин, каналов — это все следствие ума и прозорливости товарища Сталина. Этой пропаганде верили многие люди. Так получилось, что однажды я в Москве заболел тяжелым воспалением легких и болел около двух месяцев. У меня папа был членом партии с дореволюционным стажем — было такое понятие «большевик с дореволюционным» и «большевик со стажем с 1917 года». От него нам остались тома сочинений товарища Ленина: в коридоре стояло 35 томов, за ними располагались тома Сталина. Делать мне было нечего, я взял первый том и с огромным трудом начал его читать. С трудом, потому что язык Ленина был корявым, вялым, все фразы были выкрученными. Было очевидно, что человек мучился, предавая свои мысли бумаге, а как сказать гладко, он не знал. Было заметно, что нередко Ленина душила невероятная злоба. Первый том я прочел с трудом, второй был тоже нелегким. К третьему тому я втянулся, четвертый начал читать с неослабевающим интересом, потому что стало ясно, какой страшной машиной был товарищ Ленин, насколько это был внутренне несгибаемый (нельзя сказать «бандитствующий», потому что он не был бандитствующим) и злобный человек. Я начал понимать, почему Ленин ненавидел многих. Это стало ясно еще до публикации всяких писем Ленина, например, письма Горькому о том, что интеллигенция не мозг нации, а говно. Таких документов еще не было в 35-томном издании. Лишь позже появились все его письма Дзержинскому, что надо несогласных с большевиками интеллигентов расстрелять или повесить. В 1974 году на базе моей лаборатории создали Всесоюзный НИИ прикладной молекулярной биологии и генетики. И вдруг нам передали базу Т. Д. Лысенко «Горки Ленинские». Я, конечно, поехал в Горки. Не без труда мне удалось попасть и в соседнюю усадьбу, в которой жил перед смертью Ленин. Многое там поражало, одна из деталей была такой. На первом этаже здания, перед лестницей на второй этаж, где Ленин умирал, была маленькая будка, в которой на стене висел телефон. Я зашел в будку. Над аппаратом под стеклом в плохонькой рамочке было прикреплено написанное от руки распоряжение: «Товарищу Сталину! Прикажите расстрелять телефониста, который скажет, что он не может соединить вас с Кремлем». Такой «человечный» человек был. Такой «замечательный» человек. Прочтя труды Ленина и Сталина, я осознал, как советское руководство с самого начала захвата власти и все годы позже ненавидело интеллигенцию, как они боялись ее, как старались загнать в определенные рамки. Позже знакомство с этой страстью советских вождей превратилось в важную часть моей жизни. Сначала я складывал выписки из разных статей и книг в шкаф, потом в какие-то папочки. Количество папочек разрасталось. Конечно, Мариэтта Омаровна Чудакова, присутствующая здесь, что большая честь для меня, знает, как писать исторические книги. Она знает, какую роль играют эти папочки. Так получилось, что я написал сначала одну, потом вторую книжку. И потом я начал понимать, что вранье, существовавшее в советское время, всеобъемлюще. Я начал серьезно изучать историю биологии. Я знал с довольно раннего возраста, что Сталин лично разгромил генетику в СССР. Но я не знал, что, например, квантовая физика мешала Сталину, что его раздражала теория резонанса Лайнуса Полинга. Потом я узнал, что он запретил психологию детского воспитания — педологию. Потом я стал узнавать больше, больше и больше. И в конце концов я написал книгу «Сталин и мошенники науки». Первое издание было менее обстоятельно. Сейчас, в 2016 году, вышло второе издание. В этой книге я постарался, во-первых, объяснить, каким образом Сталин пришел к мысли уничтожить Ленина, во-вторых, как он добился устранения Бухарина, Рыкова, а до этого — Троцкого и всех остальных, кто был с Лениным. Затем я понял, каким образом он сумел подавить интеллектуальную мысль, что он для этого делал, какие письма писал, какими он пользовался приемчиками, кто ему помогал, кто выступал против ученых — были такие. Но были и люди, которые не боялись даже в лицо ему говорить правду. Эти накопленные сведения составили основу этой книги. Конечно, я не покрыл всю сферу науки, потому что это слишком широко. Есть замечательная книга Анатолия Сонина «Физический идеализм» — прекрасная книга, написанная литературным языком, очень хорошо читающаяся, которая раскрывает, что творилось в физике. Волею судьбы получилось так, что я, студент Тимирязевской академии, познакомился с Игорем Евгеньевичем Таммом еще до того, как он получил Нобелевскую премию по физике. Я стал бывать у него дома, он помог мне стать студентом физического факультета. Я потерял четыре года, зато приобрел многое другое. Я знал выдающихся физиков непосредственно: Ландау читал нам лекции и так далее. Поэтому я понимаю, что книжка Сонина не просто одухотворена идеями, но что она еще и покоится на мощных фактах. А я взял другие сферы. И вот сегодня мы об этом поговорим.  Сталин-Джугашвили — сын сапожника, мама без образования. Отца он боялся — отец его бил каждый день. Джугашвили поступил в трехлетнее Горийское духовное училище и проучился в нем шесть лет почему-то, не знаю почему. После этого был принят на первый курс Тифлисской православной семинарии. В советское время писали, что он был отличником. Два года назад грузинское правительство опубликовало эту страничку. Наверху написано, что это Джугашвили Иосиф. Вот здесь очень странная вещь: родился… Кто-то из вас помнит, когда он родился? 21 декабря. А вы посмотрите, что тут написано: 8 декабря. Какого года он родился? 1879-го официально, да? А здесь что написано? 1878 год. То есть он еще и наврал позже в своей биографии. Оценки у него были замечательные. Вы посмотрите: в сентябре-октябре — три, четыре, три, два, три, два, три. А в следующие два месяца, в ноябре-декабре: два, три, два, три, два. Что такое? Оказывается, он был двоечник, троечник. А в следующем академическом году? Оценки точно такие же. Одна из выставленных Джугашвили оценок мне очень нравится. Вы когда-нибудь такое видели? Два с половиной. Тут два таких «два с половиной» — за «Священное писание» и за «Богословие». То есть и в Богословии, и в Священном писании он был, извините, не отличник. И по многим другим предметам. А посмотрите, как много предметов, по которым нет оценок. Это означает, что он вообще был необразованным человеком. Говорили в советское время, что его выгнали из семинарии за участие в революционных делах. Я уверен, что его выгнали за неуспеваемость — вот за эти двойки. С ним учился Иосиф Иремашвили, который позже стал меньшевиком и депутатом независимой Грузии. Он сидел за одной партой с Джугашвили и в Гори, и в Тбилиси. Поскольку Иремашвили указом Ленина выслали из советской России, он оказался в Германии, где в 1932 году издал на немецком языке книгу «Гибель Грузии». Вот что он пишет: «С детских лет целью его жизни стала месть, и этой цели он подчинил все. [Он] стал жестоким и бессердечным, в нем выработалась глубокая неприязнь ко всем, кто был выше его по положению, непрерывно и однозначно накапливалась ненависть. Триумфом для него было достигать победы и внушать страх». Интересно, что пока Иремашвили жил в Грузии, мама Сталина-Джугашвили продолжала привечать его, и он был воспитателем старшего сына Сталина Якова. То есть он хорошо знал семью. Эти слова — не выдумка пропагандиста или какого-то агитатора. В СССР было привычно думать, что Сталин за границу не ездил. Ну в Потсдаме был, на Потсдамской конференции. Ну в Иране, возможно, побывал, в Тегеране — правда, ходят слухи, что двойник ездил, а не он. На самолетах не любил летать — боялся. Поездами ездил. Но вы посмотрите, какая была юность у товарища Сталина. Он много раз в начале XX века посещал европейские страны. В 1905 году он познакомился с Лениным в Таммерфорсе. С 23 апреля по 8 мая 1906 года побывал в Стокгольме и Копенгагене. С 30 апреля по 19 мая 1907 года — в Лондоне. 1 июня 1911 года — в Париже. С 10 ноября по конец декабря 1917 года — в Кракове. В январе 1913 года — месяц в Вене. В Кракове он встретился с Николаем Бухариным. В советское время биографы Сталина утверждали, что он редактировал шесть газет в Грузии в 1905-1907 годах. Сейчас грузинским правительством опубликованы фамилии тех, кто редактировал газеты, приписанные Сталину. Ни в одной из этих газет редактора Сталина нет. Это было очередное надувательство советских людей советскими пропагандистами. Но тем не менее, в нем, видимо, жило это желание витийствовать. Он задумал написать статью «Марксизм и национальный вопрос». Но языков-то он не знал, а вся литература по этому вопросу была не на грузинском и не на русском, каким он владел не очень сильно, а на немецком, французском, часть — на английском. Поэтому кто-то ему должен был помочь. Этим человеком стал Николай Иванович Бухарин. Он несколько месяцев, когда они вместе жили в Кракове, а потом переехали в Вену, переводил ему работы по национальному вопросу, изданные сторонниками Маркса. Сталин написал работу «Марксизм и национальный вопрос». И даже язвительный Троцкий говорил, что это единственная приличная работа Сталина. Ленин ее запомнил. И поэтому когда в 1917 году свершился переворот, он назначил Сталина наркомом национальностей, именно основываясь на этой статье. То есть Бухарин открыл ему дорогу в жизнь. То, что Сталин потом сделает с Бухариным, ужасает. Бухарин, конечно, тоже хорош был. На одном из заседаний Политбюро — я недавно нашел эти записи — он сказал: «Коба, ты ведешь себя, как мелкий восточный деспот». Я представляю, какие зазубрины на самомнении товарища Сталина оставили слова Бухарина, но все-таки расстрелять — это было за гранью человеческого поведения. Конечно, все большевики, которые в царское время были кто в тюрьме, кто в ссылке, привыкли к особому поведению: надо было таиться, скрываться, говорить неправду, в то же время бояться окружающих, даже из своей среды, не доверять друг другу. Эти низменные чувства не просто копились в этих людях, они были сутью их философии, сутью их жизненной позиции и поведенческих реалий. И поэтому, конечно, когда они пришли к власти, когда силою чудес — а это, в общем, до известной степени было чудом — они захватили власть, они не перестали оставаться с комплексом своих страстей. И тут вдруг они осознали, что есть Академия наук, какие-то ученые с отличным от них модусом вивенди. Оказывается, об их действиях неодобрительно высказывается, не таясь, какой-то И. П. Павлов, нобелевский лауреат. Что такое Нобелевская премия? Что-то нехорошее. Павлов вдруг пишет в правительство Советской России, что «вы создаете не новое общество, а вы сеете хаос и ненависть». Такое написать! Ему даже председатель правительства Молотов ответил. Ну как же, нобелевскому лауреату надо отвечать. Но ученые в большинстве своем были инородным, неприятным, каким-то зловонным телом, источавшим упрямство, независимость. А там у них еще устав есть — в Академии наук. Они еще тайным голосованием членов избирают. Кроме того, они еще проводят независимые заседания, там какие-то научные общества. Конечно, в Политбюро еще до смерти Ленина накапливалась неприязнь к этим независимым, и Ленин сам был против интеллигенции. Замечу попутно, что мною написана и не полностью опубликована книга «Ленин и Сталин против интеллигенции». С 1925 года отрицательное отношение большевистского руководства к интеллигенции приобрело систематический характер. Хронология вмешательств в деятельность ученых со стороны большевиков под руководством Сталина может быть представлена в кратком виде в следующей форме. Цитата: