|

|

|

|

#1

|

||||

|

||||

|

http://e-v-ikhlov.livejournal.com.pr...rg/175219.html

May 21st, 10:57       Про Андрея Дмитриевича Сахарова говорится и будет сказано масса возвышенных и пафосных слов. Не будет сказано одного: он был гениальный революционер, именно как стратег… И его антикоммунистическая, антиимперская революция побеждала – до тех пор, пока у его преемника Ельцина хватало интуиции продолжать сахаровскую линию. Академик Сахаров был не просто одним из главных борцов с тоталитаризмом, он великолепно – как великий теоретик – нащупал самое слабое звено в цепи советского коммунизма. Это было коммунистическое лицемерие. Ещё в 60-е годы советская пропаганда (восточноевропейские – были на подтанцовке) манихейски делила мир на «царство света» (страны социализма) и «царство тьмы» (мир капитала). Причём, для русского [душой] советского человека Запад изображался как мир хтонический («вывернутое наизнанку» царство мёртвых). Но сквозь это проступало интуитивное понимание цивилизационного родства европейцев. Этому пониманию очень помогали официальные лозунги о дружбе народов и общей борьбе за мир. При этом ещё одним слоем идёт советское отрицание приватности и любых гарантии личных свобод и автономии личности, поскольку есть ленинское учение о диктатуре пролетариата (т.е. праве харизматической власти на неограниченное принуждение) и тезис марксизма (т.е. Энгельса) о свободе как «осознанной необходимости». И тогда Сахаров вбрасывает свои три тезиса. О приоритете писаных прав человека. О конвергенции, т.е. о рассмотрение социально-экономических методов как инструментария в достижении прогресса и благополучия людей, которые можно брать какие лучше – на Востоке и на Западе, не отнюдь не как орудия реализации утопии. Это было всё равно как предложить в 16 веке экуменизм: ведь что-то хорошее есть у католиков, что-то у протестантов, интересное можно найти в Талмуде и даже в Коране (и не забыть дзен-буддизм). А как же спасение души Церковью?! А как же священноначалие и власть Отцов церкви?! Искоренение схизмы и ереси? А - никак! Вот вам поэма Лессинга «Натан мудрый» с его тремя идентичными кольцами (иудаизм, христианство, ислам). И полетел клерикализм вверх тормашками – под фанфары просвещения! И идея мирового правительства Сахарова – т.е. директории экспертов из развитых демократических государств для великого проекта леволиберальной глобализации. Первый смертельный удар по совку нанесён. После мая 1968 года говорить, что права человека – это лишь декорация буржуазной диктатуры уже и непрелично-с. А в перебранке Запада и Востока по поводу прав человека и ежу ясно, что права человека – это там, где можно купить колбасу и Солженицына и ездить в Париж без комиссии парткома. И вообще, лучше русским объединиться с американцами, англичанами, французами и «бундесами» и вместе править миром, чем ссориться с западниками из-за каких-то разноцветных «борцов с империализмом», да ещё и кормить потом этих разноцветных… Следующий смертельный удар по СССР – требование реально рассматривать страну как федерацию автономных национальных государств. Не эсхатологический бросок в светлое будущее, не осаждённая империализмом крепость – склочный дипломатический и финансовый торг больших, средних и малых народов. Какой-то «Общий рынок»! Но Сахаров объясняет - объединять людей и народы должна общая выгода и общие правовые гарантии… Кстати, почему в январе 1918 года члены Учредилки от всех народов России согласились на Российскую федеративную демократическую республику, а «не разбежались по национальным квартирам» (тогда – «хатам») как в 1991-м. А куда было разбегаться: попадёшь либо в турецкие, либо австрийские, либо германские, либо английские колонии! А тут в Петрограде – свой брат социалист Чернов… Но вот от Ленина-Троцкого-Свердлова-Дзержинского – удерёшь в любую колонию, под любую оккупацию! Реализована великая революционная идея Григория Померанца – антиимперский союз русских («центровых») либералов с национально-демократическим движением «окраин» (республик). И СССР этого не перенёс. Вишенка на торт: не встать на открытии Съезда при исполнении сталинского гимна! И за это – не вышвырнут из делегатов! А кто встал – трус или дурак! Король не перекрестился в соборе – значит, что церковь – «неправильная»! Даёшь реформацию! Последний гвоздь в гроб советчины – столкнуть неформальную основу власти – КПСС с «конституционной» - Советами. Сахаровский «декрет о власти» - предложение Съезду объявить себя высшей государственной властью противоречил либеральному принципу разделения властей не менее, чем партократия. Съезд на риск не пошёл, но тлетворная идея, что ведь именно депутаты должны быть властью, а не марионетками обкомов и республиканских ЦК сделала свою работу – за два года сакральная «партия власти» превратилась в «правящую». Вдогонку Сахаров бросил лозунг «Долой 6-ю статью!» (Конституции СССР - об основополагающей роли КПСС). В итоге компартию, как бы реализуя последнюю волю покойного Сахарова, лишили её 70-летней харизматической легитимации, сведя к банальной, пусть и влиятельнейшей, общественно-политической бюрократической организации. К какому-то пошлому «Едру». А потом возомнившие о себе Советы довольно быстро поставили на место. В Грозном (в апреле 1993) и в Москве (в октябре 1993) пришлось пострелять. В остальных местах СНГ «советский парламентаризм» сам рассосался… При этом академик Сахаров счастливо успел умереть до того, как нанесённые им советчине удары окончательно достигли своих целей, и социализм и внешняя советская империя пали, унося с собой миллионы жизней. Это как если бы Ленин умер в январе 1918, оставив мясорубку большевизма и гражданскую войну Свердлову, Троцкому и Зиновьеву, а сам остался бы романтично-мечтательным героем, выведшим страну из мировой войны, отменившем смертную казнь, и приказавшем дать мужикам землю, а народам - свободу и демократию… Послесловие. Смерть Сахарова и конституционная бифуркация Проживи Сахаров ещё пару лет и это полностью изменило бы характер власти в России. Его бы торжественно выбрали Съездом президентом РСФСР. А митинговый герой и крепкий хозяйственник Ельцин - стал бы премьером. Потребовалось бы создание прочной коалиции под правительство демократов. А это значит - создание мощной партии демократов. Установилась бы традиция: президент - это моральный авторитет, а глава кабинета - сильный политик и лидер крупнейшей партии. Получили бы парламентскую демократию, а не бонапартизм, и вместо старательно разрушения "ДемРоссии" - её всемерное укрепление. |

|

#2

|

||||

|

||||

|

http://www.gazeta.ru/comments/column/bovt/8256467.shtml

21.05.2016, 10:20 о том, кем и с кем был бы сегодня академик Сахаров  Андрей Дмитриевич Сахаров Владимир Федоренко/РИА «Новости» Андрей Дмитриевич Сахаров Представляете, чтобы в нашей стране на улицах вдруг появились бы транспаранты с лозунгами «Идеи Андрея Сахарова живут и побеждают!». Или «Сахаров — вечно живой». На бред ведь похоже. Это для затравки «юбилейной заметки». 21 мая академику Сахарову исполнилось бы 95 лет. Вопрос, показавшийся мне уместным в связи с данным юбилеем: кем и с кем был бы сегодня этот великий диссидент-идеалист? Нашлось бы ему место в современной общественной жизни? Что бы он сказал про выборы 1996 года, про залоговые аукционы, войну (обе) в Чечне? Наконец, про «Крымнаш». Как пытались бы использовать его Касьянов, Навальный, Явлинский, поливал бы его словесными помоями Жириновский, пытался бы перетащить к себе ОНФ и т.д.? Как вообще относилась бы к нему нынешняя «оппозиция»? То, во что трансформировалось советское диссидентство. Пользовалось бы слово Сахарова авторитетом для властей? Или только для CNN. Брали бы у него интервью телеканалы и какие? Сняли бы про него предъюбилейный добрый фильм или сделали бы фигурантом сериала «Анатомия предательства»? Облили бы зеленкой или травили бы ряжеными «казаками»? А может, он бы осознал важность «малых дел», попал бы под очарование Самого (он ведь умеет расположить к себе людей), занялся благотворительностью по части орфанных заболеваний, в чем получал бы благосклонную поддержку властей. Сахарова можно назвать великим, но и наивным идеалистом. Утопистом. А можно на русский лад — юродивым. Такие люди доносили «правду-матку» царям. Им было высочайше дозволено то, за что других поднимали на дыбу или заливали в глотку расплавленный свинец. В дни юбилея произносят много высокопарных фраз: как, мол, нам не хватает этого великого человека. При этом, мол, юбиляр остается «непререкаемым моральным авторитетом». Вот был бы он с нами… И? И стал бы лишним человеком. Андрей Сахаров говорил, что дело интеллигенции — выработка идеала и следование идеалу. Тут по нашим временам что ни слово, то «ругательство». Начиная от заброшенного «интеллигент» (в обыденной жизни употребляется разве что с определением «вшивый») до непонятного (в чем цимес, брат?) и кажущегося фальшивым «идеала». Поместить Сахарова в нашу жизнь — все равно что представить себе «калужского мечтателя» Циолковского сотрудником нынешней Академии наук под водительством ФАНО и его главного эффективного менеджера Михаила Котюкова. В нобелевской лекции по случаю присуждения ему Премии мира в 1975 году (из СССР на вручение Сахарова не выпустили, лекцию зачитала в Осло его жена Елена Боннэр) академик писал: «Свобода убеждений наряду с другими гражданскими свободами является основой научно-технического прогресса и гарантией от использования его достижений во вред человечеству, тем самым основой экономического и социального прогресса, а также является политической гарантией возможности эффективной защиты социальных прав. Таким образом я защищаю тезис о первичном, определяющем значении гражданских и политических прав в формировании судеб человечества... Свобода убеждений, наличие просвещенного общественного мнения, плюралистический характер системы образования, свобода печати и других средств информации… — эти условия жизненно необходимы не только во избежание злоупотреблений прогрессом, вольных и по неведению, но и для его поддержания… Только в атмосфере интеллектуальной свободы возможна эффективная система образования и творческой преемственности поколений. Наоборот, интеллектуальная несвобода, власть унылой бюрократии, конформизм, разрушая сначала гуманитарные области знания, литературу и искусство, неизбежно приводят затем к общему интеллектуальному упадку, бюрократизации и формализации всей системы образования, к упадку научных исследований, исчезновению атмосферы творческого поиска, к застою и распаду». Лучше и теперь не скажешь. Но много ли было людей в Советском Союзе, готовых разделить эти взгляды? И много ли их теперь в России? Если они есть, то разве отражается их мнение на ходе общественных дискуссий, развитии политической системы, исходе выборов? В таких случаях принято примирительно говорить, что такой человек «опередил свое время». Чтобы не пригвождать безжалостным приговором: он ошибся страной. Движение диссидентов и правозащитников в СССР было, увы, движением общественных маргиналов. Слово «правозащитник» и теперь носит маргинальную коннотацию. Общество узнавало о них в редких газетных публикациях, где этих людей поливали помоями в коллективных письмах. Их воззвания не тиражировали в листовках, лишь отдельные смелые столичные интеллигенты делились размноженной на ротапринте запрещенной литературой. Чтобы посудачить потом на кухне. Порой им тайно сочувствовали деятели науки и культуры. Так, академик Евгений Тамм, которого Сахаров называл учителем и с которым работал над водородной бомбой, хотел было подписать протестное письмо против ввода советских войск в Чехословакию в августе 1968-го. Но после оказанного на него давления он и ряд других известных людей сделать это отказались. Зато другие авторитеты, включая писателя-гуманиста Чингиза Айтматова или автора пронзительных книг о войне Василя Быкова, подписывали коллективные письма против Сахарова и Солженицына. Советская власть в начале 1970-х начала ставить этих двух великих несогласных в паре. Хотя их взгляды во многом расходились. Солженицын отказывался выступать в защиту гонимых диссидентов, а Сахаров включил длинный список их в свою нобелевскую лекцию. Не разделял Александр Исаевич и увлечения Андрея Дмитриевича идеями конвергенции капитализма и социализма и уже тем более «мирового правительства». Последняя идея была популярна среди физиков еще со времен Эйнштейна. Хотя во многих вещах, касавшихся критики брежневской, точнее, постхрущевской системы они были солидарны. Кто «по достоинству» ценил Сахарова, так это советское руководство. Как и Солженицына, Сахарова к концу 1960-х можно считать человеком, обласканным властью. Трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Сталинской премий, академик уже в 32 года. И Солженицын в пору хрущевской оттепели был в фаворе, его повесть «Бодался теленок с дубом» высоко оценил будущий «серый кардинал» и идеолог брежневского застоя Михаил Суслов. В начале 1970-х в политбюро ЦК КПСС эти двое обсуждались чуть ли не ежемесячно. Причем Солженицына считали «врагом», а Сахарова, имевшего огромные заслуги перед наукой и ВПК, скорее, заблудшим человеком, попавшим под влияние своей второй, «еврейской жены» (для советских лидеров антисемитизм был частью мировоззрения) Елены Боннэр. За Сахарова заступался президент Академии наук Мстислав Келдыш, другие академики, которые были не в пример смелее нынешних. Говорят, глава КГБ Юрий Андропов просил, чтобы с ним поговорил лично председатель совмина Алексей Косыгин. Но встреча не состоялась. После протеста, выразившегося в интервью иностранным журналистам, против ввода советских войск в Афганистан Сахарова лишили всех наград и выслали в Горький. Никаких протестов против его заточения, кроме как за границей, не было. Освободил его Горбачев. В качестве жеста доброй воли перед Западом. А не перед советским человеком, которому на Сахарова было наплевать. Тем более что в ссылке, ожесточившись, несколько раз предпринимая голодовки, академик сделал ряд резких заявлений, поддержав, например, военное давление США на СССР. 16 декабря Горбачев позвонил Сахарову и сообщил о помиловании его и жены, которая тоже была осуждена на пять лет ссылки. «Возвращайтесь к патриотической работе», — сказал генсек. Когда через неделю Сахаров вернулся в Москву, встреча на Ярославском вокзале (разве там теперь есть памятная доска?) ничем не напоминала возвращение Ленина из эмиграции в революционный Петроград на вокзал Финляндский (там и сейчас стоит памятник этому событию). Кучка правозащитников, несколько смелых академиков (за Сахарова лично поручился физик-ядерщик Юлий Харитон, большую роль в снятии с него ограничений по зарубежным поездкам сыграл Евгений Велихов), зато двести человек — иностранных корреспондентов. Сахаров было включился в общественную работу в последние годы жизни. О нем узнала наконец страна. Осенью 1989 года, будучи народным депутатом и одним из лидеров оппозиционной Межрегиональной группы, он разработал проект Конституции, план переустройства СССР в Союз Советских Республик Европы и Азии. Передал проект Горбачеву за две недели до смерти. Опубликован он был лишь год спустя. Это была утопия, насыщенная идеями конвергенции, интернационализма, абстрактной демократии и, конечно, мирового правительства. Таким же утопичным, но по-своему был позже широко обнародованный проект реформы Союза Солженицына, основанный на принципах русского национализма: предлагалось создать вместо СССР Российский Союз в составе трех славянских народов — русских, украинцев и белорусов, включая и российское население Казахстана. Звезда Сахарова вспыхнула на короткое время поздней перестройки, когда страна, затаив дыхание от собственной вольности, бросив работу, смотрела прямые трансляции со съезда народных депутатов. Сахаров, резко выступая против продолжения афганской войны, выстаивал на трибуне под выкрики и шиканье «агрессивно-послушного большинства» в зале. Но с настроениями общества идея покончить с «тайной войной» совпадала. По итогам 1989 года Сахаров имел, по данным ВЦИОМа, рейтинг одобрения 58%, его назвала «мужчиной года» четверть советских граждан, он был вторым после Горбачева (45%). Смог бы такой человек возглавить демократическую оппозицию вместо Ельцина? На короткое время — возможно. Однако затем верх взяла бы прагматичная политика, в которой идеалист Сахаров был не силен. Тут даже куда более опытный в интригах Горбачев и то обломался. Нынешняя так называемая оппозиция (впрочем, как и представители политического мейнстрима) вряд ли вообще поняли бы, о чем сахаровские гуманистические мысли. Представить его среди навальных, касьяновых и прочих — невозможно. Оппозиция не способна подняться над межличностными дрязгами, на что были способны Сахаров, Солженицын, другие диссиденты. Ради общих целей и во имя идеалов, которые у них, хотя и наивные, были. Нынешние «несогласные», включая «оппозиционные СМИ», разбиты на непримиримые клаки. Тут защищают только «своих». Не по принципу принадлежности к схожим общественным взглядам, а по принципу вхожести в одну тусовку. «Репрессии» со стороны властей против нее вызывают пафосное (в рамках соцсетей) возмущение. Аналогичные действия против классово родственных, но чужих игнорируются. «Истинные демократы» и «борцы с режимом» — это только свои, других оппонентов власти либо нет в природе, либо они заклеймены как «прокремлевские подпевалы». Разумеется, гонорары от «чужих», если вдруг случаются, меняют политические взгляды в один миг. Бывшие «приспешники режима» становятся достопочтенными работодателями, а кусать руку дающего вроде как западло. Убогая мышиная возня. Сахаров бы побрезговал быть с такими людьми на одном политическом поле. Да и они его, скорее всего, затравили бы, опутав интригами и разводками. Так что по-своему хорошо, что он всего этого не увидел. |

|

#3

|

||||

|

||||

|

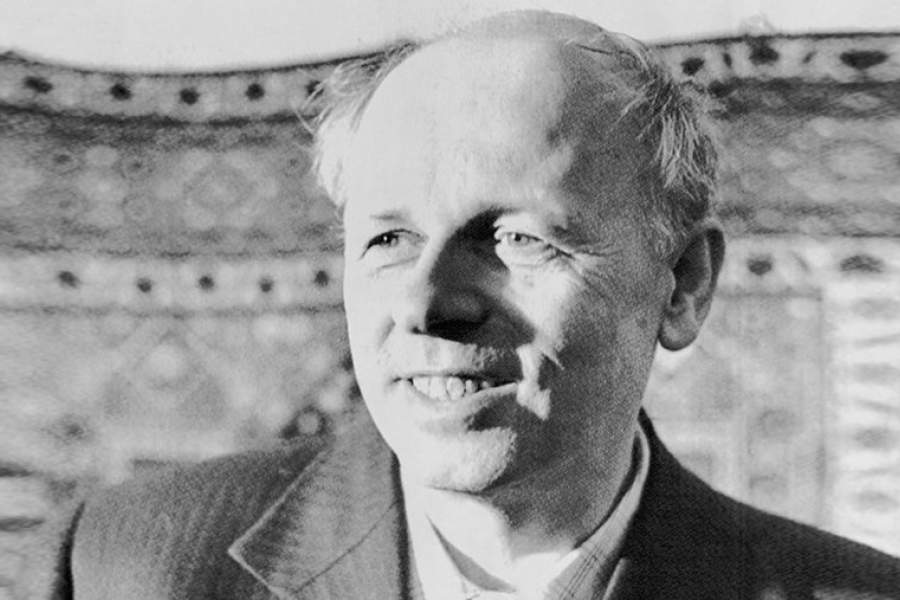

http://www.aif.ru/society/history/ge..._campaign=main

00:06 21/05/2016 АиФ.ru собрал самые яркие высказывания и воспоминания известных современников об академике Сахарове.  Сахаров на митинге в Лужниках, проходившем в дни работы I Съезда народных депутатов СССР. © / Игорь Зарембо / РИА Новости 21 мая 1921 года родился «отец» советской водородной бомбы и лауреат Нобелевской премии мира — советский физик, общественный деятель, правозащитник Андрей Сахаров. Общественное мнение неоднозначно оценивает деятельность Сахарова. Эти суждения крайне полярны — от восхищения до ненависти. Для одних Сахаров — несгибаемый борец за свободу, демократию и права человека, заслуживающий уважения, если не поклонения. Для других — символ развала СССР и всего негативного, что за этим последовало. Перспективный физик Родился Андрей Сахаров в Москве. У юного Андрея проблем с поиском ответа на вопрос «Кем быть?» не было. Ответ на этот вопрос дал его отец, Дмитрий Сахаров, преподаватель физики, популяризатор науки, автор учебника, по которому учились несколько поколений школьников. Поэтому неудивительно, что первое образование Андрей получил дома. В школу он пошёл лишь с 7-го класса. Как говорил сам Сахаров-младший, «физиком меня сделал папа, а то Бог знает, куда бы меня занесло!». А в 1938 году поступил учиться в Московский университет на факультет физики.  Андрей Сахаров, 1989 г. Фото: РИА Новости/ Борис Кауфман Аркадий Мигдал, физик: «Учился А. С. хорошо, но не блестяще… Наряду с пятёрками в его зачётной книжке было довольно много четвёрок. Особенно плохо ему давались общественные дисциплины, по которым у него бывали и тройки, а иногда даже и двойки, так что экзамены затем приходилось пересдавать. Эти неудачи, по-видимому, объяснялись отсутствием у него в университетские годы какого-либо интереса к преподаваемым общественным дисциплинам и неумением гладко, но, по существу, бессодержательно говорить на общие темы». В 1944 году Сахаров поступил в аспирантуру Физического института Академии наук, где его научным руководителем стал будущий нобелевский лауреат Игорь Тамм. Борис Болотовский, физик: «Однажды заместитель директора ФИАН по административной части Михаил Кривоносов увидал, как по коридору неторопливо ходит взад и вперёд неизвестный ему молодой человек с задумчивым лицом. Кривоносов подошёл к молодому человеку и сердито сказал: — Ты что бездельничаешь? Молодой человек (это был Андрей Дмитриевич) посмотрел на Кривоносова и спокойно сказал: — Я не бездельничаю, я работаю. — Как же ты работаешь? — ещё более сурово спросил Михаил Григорьевич. Андрей Дмитриевич так же спокойно и серьёзно ответил: — Я думаю. Этот ответ укротил гнев Кривоносова. После этого разговора Кривоносов больше не делал замечаний Сахарову за прогулки по коридору. А много лет спустя, когда при нём неодобрительно отозвались об одном теоретике — дескать, нет его на рабочем месте, где-то ходит — Михаил Григорьевич сказал: — Он теоретик, пускай ходит. Я вот одного за это обругал, а он оказался Сахаров. Уже в то время Андрей Сахаров считался одним из самых перспективных физиков СССР, и неудивительно, что вскоре он стал одним из тех, кому было поручено создавать «ядерный щит» страны.  Сахаров на Съезде народных депутатов СССР (май – июнь 1989 года). Фото: РИА Новости/ Сергей Гунеев «Отец» водородной бомбы Двадцать лет (1948–1968) Сахарова были посвящены разработкам термоядерного оружия, в частности он проектировал первую советскую водородную бомбу. Над темой термоядерного оружия Сахаров работал вначале неохотно, но потом пришёл к убеждению, что этот труд необходим для поддержания равновесия ядерных вооружений между противостоявшими державами. О том, сколь успешен был Сахаров на научной стезе, говорят его многочисленные награды, которыми его щедро осыпало советское государство. От создания бомбы к идее разоружения Постепенно учёный ударился в другую крайность. В 1960-х годах с Сахаровым происходит то, что ранее происходило со многими другими физиками-атомщиками как в СССР, так и в США, — он приходит к выводу, что его деятельность аморальна, и решает посвятить себя борьбе за разоружение и права человека. Он выступает против испытаний ядерного оружия и против смертной казни, становится одним из основателей Комитета прав человека в СССР. Постепенно общественная активность Сахарова начинает вытеснять научную деятельность. Учёный-подкаблучник Вполне вероятно, что того Сахарова, который известен сегодня, не было бы, не случись два роковых обстоятельства — смерть первой супруги академика Клавдии Вихиревой и его знакомство с диссиденткой Еленой Боннэр. Сам академик говорил: «Люся (так он назвал Елену Боннэр — прим. автора) подсказывала мне многое, что я иначе не понял бы и не сделал. Она большой организатор, она мой мозговой центр». В 1982 году в Горький к Сахарову приехал молодой художник Сергей Бочаров — хотел написать портрет «народного заступника». Только он увидел что-то совсем не похожее на легенду: «Андрей Дмитриевич иногда даже похваливал правительство СССР за некоторые успехи. Теперь уже не помню, за что именно. Но за каждую такую реплику он тут же получал оплеуху по лысине от жены. Пока я писал этюд, Сахарову досталось не меньше семи раз. При этом мировое светило безропотно сносило затрещины, и было видно, что он к ним привык». И художник, поняв, кто действительно диктует знаменитости, что говорить и делать, вместо портрета физика написал портрет Боннэр. Она разозлилась и бросилась уничтожать этюд: «Я сказал Боннэр, что рисовать «пенька», который повторяет мысли злобной жены да ещё терпит побои от неё, я не хочу. И Боннэр тут же выгнала меня на улицу».  Андрей Сахаров с супругой Еленой Боннэр. Фото: РИА Новости/ Первенцев Популярность на Западе и неприязнь на Родине Большое внимание Сахарову уделяла как западная, так и советская пресса. Но если на Западе советского академика представляли как борца с ужасами советского режима, то в СССР — как настоящего мерзавца, поливающего грязью Родину, которая дала ему всё. Известный химик, философ С. Г. Кара-Мурза: «Идолом у возбуждённой антисоветской публики стал академик А. Д. Сахаров — безумный наивный старец, который всю жизнь «под колпаком», в искусственной обстановке, прокорпел над водородной бомбой. А потом вырвался в воображённый им мир и оказался под таким же колпаком иностранной прессы и подсадных «диссидентов». И стал вещать с авторитетом пророка: разделить Россию на 50 нормальных государств! Немедленно разрешить куплю-продажу земли! Но что он мог знать о земле или о купле-продаже хотя бы картошки — из какого жизненного опыта? Прочтите сегодня, на свежую голову, все его статьи и речи, ведь в них нет и следа тех проблем, которыми живёт человек в России. Читаю и думаю: да знает ли он хоть русскую литературу?» К 1975 году Андрей Сахаров из секретного учёного-атомщика превратился в известную всему миру персону. В том же году за свою общественную деятельность он был удостоен Нобелевской премии мира. Награду за Сахарова, которого не выпустили из СССР, получила его жена, отправившаяся в Норвегию с текстом традиционной «нобелевской лекции» Сахарова в кармане, которую и зачитала в Осло. Несмотря на постоянную слежку КГБ за супругами, жёсткие меры к Сахарову были применены только в 1980 году, когда он открыто выступил против введения советских войск в Афганистан. Мария Арбатова, писательница: «В моей молодости фамилия Сахаров звучала как пароль и означала неповиновение преступной власти. Кадры, которые часто показывают по телевизору, где Сахаров на Верховном Совете даёт свою оценку войне в Афганистане, и сейчас являются поворотным моментом жизни страны. После них тысячи людей получили сигнал: критиковать советскую верхушку можно и нужно, если это делает даже учёный с мировым именем. В нашей истории было много достойнейших борцов за свободу, но образ несгибаемого интеллигента Андрея Дмитриевича Сахарова останется в ней как новый социальный идеал, несмотря на все спекуляции на его имени после его смерти». https://youtu.be/26pJ4rU5cfE Максим Соколов, журналист: «Андрей Сахаров — важная часть отечественной истории. Без фигуры Сахарова, без сахаровского мифа о представителе элиты, который вдруг пошёл против властных и сильных и стал отстаивать правду, не было бы потом, наверное, и ельцинского мифа. На его примере сложилось представление, что выходец из номенклатурной среды может пойти против власти. Что касается нашего времени, сегодняшнего дня, то идеализм сегодня не в почёте. И вероятно, всё-таки потому, что апелляциями к идеализму много злоупотребляли». В 1980 году Сахарова, лишив орденов и других регалий, отправили в ссылку в Горький, где он провёл почти семь лет. Из ссылки он вернулся только в перестройку, стал работать в Институте имени Лебедева, а в 1989 году стал народным депутатом. Михаил Полторанин, в 1990–1992 гг. — министр печати и информации, зампред Правительства РФ: «Работая с Андреем Дмитриевичем народными депутатами в Межрегиональной депутатской группе, мы тогда вырабатывали тактику и стратегию демократического движения. Надо сказать, часто спорили. Но странная штука: его слова о демократии, правах человека, недопустимости преследования за убеждения сейчас звучат даже более актуально, чем тогда, четверть века назад! Прав у граждан стало меньше, а беззакония в стране, наоборот, больше… Вообще, Андрей Дмитриевич был светлым, честным, порядочным человеком. Убеждённым бессребреником, каких сейчас днём с огнём не сыщешь».  Сахаров во время своего возвращения из Горького в Москву, 1986 г. Фото: РИА Новости/ Юрий Абрамочкин Михаил Федотов, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека: «Вот сейчас говорю об Андрее Дмитриевиче и смотрю на его портрет, который висит на стене. Он со мной с тех пор, как у меня в 1990 году появился свой кабинет… Для меня этот человек, если хотите, тот камертон, по которому я сверяю свою позицию. Человек, который ради того, чтобы сделать жизнь своей страны свободной и процветающей, отказался от всех тех благ, которые сулила ему жизнь трижды Героя Социалистического Труда, академика и отца водородной бомбы. Человек, который думал о судьбе своей страны и видел её процветание не через призму ядерной мощи, а через призму благополучия людей, свободы людей». Сахаров прожил всего 68 лет. Он никогда не причислял себя к политикам, хотя умер именно как политик — едва ли не на трибуне. В три часа 14 декабря 1989 года в последний раз выступил на съезде, потом долго и бурно спорил с коллегами из Межрегиональной депутатской группы. Пришёл домой и умер от сердечного приступа. Его последними словами были: «Пошёл отдыхать. У меня завтра бой!»  Андрей Сахаров, 1989 г. Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко Тамара Морщакова, юрист, профессор: «Андрей Дмитриевич Сахаров — мой современник. И это очень важно для меня. Было важно и тогда, когда страна узнала его как публичного политика, важно и сейчас. Чисто по-человечески он сделал для своего времени необыкновенно важное дело — показал людям, что политика может и должна быть искренней, честной перед людьми, и у неё не может быть других целей, чем благо человека. Для меня это самый важный урок, который можно взять из его жизни». Последний раз редактировалось Алия Шарафутдинова; 21.05.2017 в 13:37. |

|

#4

|

||||

|

||||

|

http://polit.ru/news/2017/05/21/saharov/

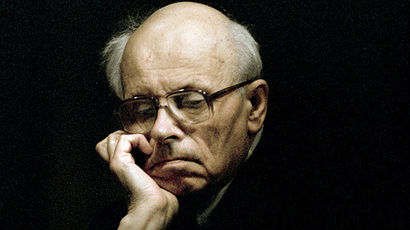

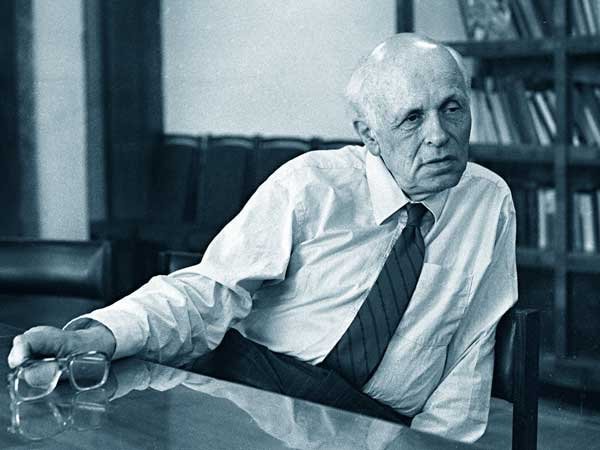

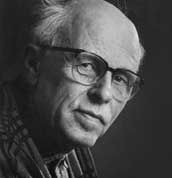

21 мая 2017, 00:01 Мемория  Андрей Дмитриевич Сахаров 21 мая 1921 года родился Андрей Сахаров, создатель советской водородной бомбы и диссидент. Личное дело Андрей Дмитриевич Сахаров (1921-1989) родился в Москве. Его отец, Дмитрий Иванович Сахаров, был преподавателем физики, автором известного задачника, мать Екатерина Алексеевна — домохозяйкой. Начальное образование Андрей Сахаров получил дома, учиться в школу пошел только с седьмого класса. В 9-м классе занимался в школьном математическом кружке при МГУ. По окончании школы в 1938 году поступил на физический факультет МГУ. После начала войны, летом 1941 года Сахаров пытался поступить в военную академию, но его не взяли по состоянию здоровья. В 1941 году был эвакуирован в Ашхабад. В 1942 году окончил университет с отличием и был по распределению направлен на патронный завод в Ульяновск. На заводе сделал изобретение для контроля бронебойных сердечников и внёс целый ряд других рацпредложений. В конце 1944 года поступил в аспирантуру Физического института имени П. Н. Лебедева (ФИАН), где его научным руководителем стал И. Е. Тамм. Сотрудником ФИАНа Андрей Сахаров оставался до самой смерти. В 1947 году защитил кандидатскую диссертацию. По просьбе академика Тамма был принят на работу в Московский энергетический институт (МЭИ), читал там курсы ядерной физики, теории относительности и электричества. В 1948 году был зачислен в специальную группу и до 1968 года занимался разработкой термоядерного оружия, участвовал в проектировании и разработке первой советской водородной бомбы по схеме, названной «слойка Сахарова». Одновременно с работой над созданием тероядерной бомбы, Сахаров вместе с Таммом выдвинул в 1950 году идею магнитного удержания плазмы и провел основополагающие расчеты установок по управляемому термоядерному синтезу. Ему принадлежат также идея и расчеты по созданию сверхсильных магнитных полей обжатием магнитного потока проводящей цилиндрической оболочкой. Позднее Сахаров предложил использовать лазерное обжатие для получения управляемой термоядерной реакции. Эти идеи положили начало масштабным исследованиям термоядерной энергетики. В 1953 году стал доктором физико-математических наук. В том же году в возрасте 32 лет, минуя ступень член-корреспондента, был избран действительным членом Академии наук СССР, став вторым по молодости на момент избрания академиком за всю историю (после С. Л. Соболева). Уже с середины 1950-х годов Сахаров демонстрировал активную жизненную позицию. В 1955 году подписал знаменитое «Письмо трёхсот» против деятельности академика Т. Д. Лысенко, с конца 50-х выступал за прекращение испытаний ядерного оружия. К концу 1960-х годов Андрей Сахаров уже являлся одним из лидеров правозащитного движения в СССР. В 1966 году он подписал письмо двадцати пяти деятелей культуры и науки генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу против реабилитации Сталина. В июне 1968 года в иностранной прессе вышел манифест Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». В манифесте шла речь об опасностях термоядерного уничтожения, экологического самоотравления, дегуманизации человечества, необходимости сближения социалистической и капиталистической систем, преступлениях Сталина и отсутствии демократии в СССР. В своем манифесте Сахаров выступил за отмену цензуры, политических судов, против содержания диссидентов в психиатрических больницах. Реакция властей не заставила себя ждать: Сахаров был полностью отстранен от работы на «объекте» и уволен со всех постов, связанных с военными секретами. В 1970 году Сахаров стал одним из основателей «Московского Комитета прав человека» (вместе с Андреем Твердохлебовым и Валерием Чалидзе), а в 1971 году обратился к советскому правительству с «Памятной запиской», в которой призывал к общей амнистии всех политических заключенных и к широкой гласности рассмотрения судебных дел, особенно политического характера. Также в записке содержались призывы к свободе информационного обмена и убеждений, полному восстановлению прав выселенных при Сталине народов, принятию законов о свободе для советских граждан выезда из страны и возвращения в нее. В 1960-х — начале 1970-х годов Сахаров присутствовал на процессах над диссидентами, во время одного из которых в 1970 году в Калуге познакомился с Еленой Боннэр, на которой и женился через два года. Обретя в лице жены единомышленника, еще больше времени и сил стал уделять правозащитной деятельности, что не могло не вызвать недовольства властей. В советской печати начались кампании против Сахарова. 29 августа 1973 года в газете «Правда» было опубликовано письмо членов Академии наук СССР с осуждением деятельности Андрея Сахарова («Письмо 40 академиков»), в котором утверждалось, что ученый окончательно отошел от научной деятельности и «фактически стал орудием враждебной пропаганды против Советского Союза и других социалистических стран». Через два дня - 31 августа - в газете «Правда» было опубликовано «Письмо писателей» с осуждением Сахарова и Солженицына, которое подписали более 30 советских писателей, в том числе Константин Симонов, Борис Полевой, Михаил Шолохов. «Советская пресса начала беспрецедентную, массированную кампанию против академика А.Д. Сахарова. Тема считается столь важной, что все основные газеты ежедневно печатают по нескольку статей, враждебных А.Д. Сахарову, но ни одна из них не познакомила читателей с его выступлениями, вызвавшими эти нападки», - отмечал в своем открытом письме в защиту Сахарова в сентябре 1973 года математик член-корреспондент АН СССР И. Р. Шафаревич. Он призвал советских и иностранных ученых «использовать все свои возможности, все каналы, чтобы защитить А.Д.Сахарова». В 1975 году Андрей Сахаров написал книгу «О стране и мире». В том же году ему была присуждена Нобелевская премия мира. В ответ на это в советских газетах появились очередные коллективные письма представителей науки и культуры с осуждением политической деятельности Сахарова. Премию за Сахарова, которого власти не выпустили, получила его жена Елена Боннэр, лечившаяся в это время за границей. Она же и прочитала Нобелевскую лекцию мужа «Мир, прогресс, права человека», в которой Сахаров доказывал, что эти три цели «неразрывно связаны одна с другой» и настаивал на соблюдении свободы совести, свободы печати и доступа к источникам информации, а также выдвинул предложения по достижению разрядки напряженности и разоружения. В декабре 1979 года и январе 1980 года Сахаров резко выступил против ввода советских войск в Афганистан. Его заявления были напечатаны на первых страницах западных газет. Это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения советских властей. 22 января 1980 года по дороге на работу ученый был задержан, а затем вместе с женой без суда сослан в Горький (ныне Нижний Новгород). Он был лишён звания трижды Героя Социалистического Труда, а также званий лауреата Сталинской (1953) и Ленинской (1956) премий. В ссылке семья Сахаровых жила под непрерывным наблюдением. У дверей их квартиры постоянно и круглосуточно дежурила охрана, к ним не допускали друзей и родственников. В Горьком Сахаров провёл три длительных голодовки. Первую, семнадцатидневную — в 1981 году вместе с Еленой Боннэр за право выезда к мужу за рубеж невестки Сахаровых Л. Алексеевой. Вторую голодовку, длившуюся 26 дней, Сахаров провел в мае 1984 года в знак протеста против уголовного преследования Елены Боннэр, обвиненной в «распространении заведомо клеветнических ложных измышлений, порочащих советский общественный строй». Третью, самую длительную голодовку, Сахаров провел в апреле-октябре 1985 года за право Елены Боннэр выехать за рубеж для операции на сердце. В общей сумме голодовка длилась 178 дней. В течение этого времени Сахарова неоднократно госпитализировали и подвергали принудительному кормлению. «26-27 мая применялся наиболее мучительный и унизительный, варварский способ. Меня опять валили на спину на кровать, привязывали руки и ноги. На нос надевали тугой зажим, так что дышать я мог только через рот. Когда же я открывал рот, чтобы вдохнуть воздух, в рот вливалась ложка питательной смеси или бульона с протертым мясом. Иногда рот открывался принудительно - рычагом, вставленным между деснами. Чтобы я не мог выплюнуть питательную смесь, рот мне зажимали, пока я ее не проглочу. Все же мне часто удавалось выплюнуть смесь, но это только затягивало пытку», - описывал Сахаров свое четырехмесячное заточение в больнице в письме к президенту Академии наук СССР А.П.Александрову. Разрешение на выезд Боннэр было выдано только в июле 1985 года после письма Сахарова к М.С.Горбачеву, в котором тот обещал сосредоточиться на научной работе и прекратить общественные выступления, если поездка жены будет разрешена. В течение всего времени горьковской ссылки Сахарова во многих странах мира проходили кампании в его защиту, однако закончилась она только с началом перестройки. 16 декабря 1986 года Горбачев позвонил Сахарову по специально установленному для этого в его квартире в Горьком телефону и объявил об окончании ссылки, заявив: «Возвращайтесь и приступайте к своей патриотической деятельности». Уже через неделю Андрей Сахаров вместе с женой вернулся в Москву. В 1988 году был избран почетным председателем общества «Мемориал», а в марте 1989 – народным депутатом СССР в числе 25 депутатов, которые представляли на съезде Академию наук. Андрей Сахаров скончался в своей квартире на улице Чкалова 14 декабря 1989 года от внезапной остановки сердца. Похоронен на Востряковском кладбище в Москве.  Андрей Сахаров Чем знаменит Андрей Сахаров, ставший легендой еще при жизни – явление мирового масштаба, один из самых выдающихся деятелей XX века. Талантливейший физик-теоретик и конструктор, один из самых молодых академиков АН СССР, получивший это звание в 32 года. «Отец советской водородной бомбы» и лауреат Нобелевской премии мира. При этом не менее велик он был и как человек. По словам Дмитрия Лихачева, Андрей Сахаров был тем праведником, который «может оправдать существование целого народа»: «Не будь его, мы, русские, навеки покрыли бы себя позором. Он один говорил от лица всех нас. Он спас и сохранил наши честь и достоинство, подав голос в защиту людей, преследуемых властями, для которых инакомыслие было тягчайшим государственным преступлением». До начала 80-х годов имя Сахарова большинство наших соотечественников знали только по кампаниям в советской прессе, в которых лауреат Нобелевской премии мира представлялся человеком, клевещущим на советский государственный и общественный строй и пытающимся «породить недоверие к миролюбивой политике Советского государства». Только в конце 80-х годов, став депутатом, Сахаров получил возможность открыто высказывать свои мысли перед широкой советской аудиторией. «Страна тогда впервые увидела и услышала Сахарова. И за те дни, что проходили заседания съезда, рассыпалась вся клевета, которую в течение ряда лет возводила против Сахарова наша официальная пропаганда», - писал в своих воспоминаниях о Сахарове его коллега по ФИАН Борис Болотовский. С трибуны съезда Андрей Сахаров на всю страну вновь осудил войну в Афганистане и потребовал отмены в Конституции СССР статьи о руководящей роли партии. При этом его выступления на съезде нередко захлопывались, сопровождались выкриками из зала и свистом со стороны большой части депутатов, которых историк Юрий Афанасьев назвал «агрессивно-послушным большинством». 2 июня 1989 года в зале заседаний семь депутатов с трибуны назвали «провокационной выходкой» интервью Сахарова канадской газете «Оттава ситизен» о судьбе советских военнослужащих в Афганистане, обвинив его в «унижении чести, достоинства и памяти сыновей своей Родины». После этого, по воспоминаниям Юрия Власова, «за ничтожным исключением зал встал, кричал и аплодировал тем, кто с трибуны обвинил Сахарова в клевете». Со съезда велась прямая телетрансляция, и в тот же день Сахаров получил сотни посланий с выражениями поддержки. В ноябре 1989 года Сахаров представил на съезде проект новой конституции страны, в основу которой были положены защита прав личности и права всех народов на государственность. А уже в середине декабря его не стало. Проститься с Андреем Сахаровым пришли более сотни тысяч людей, его похороны превратились в грандиозную демонстрацию. Андрей Сахаров до сих остаётся одним из крупнейших моральных авторитетов для российской общественности, нравственным идеалом эпохи. По словам Бориса Альтшулера, его «ненасильственная оппозиция оказалась, в конце концов, сильнее одного из самых насильственных режимов». О чем надо знать Над созданием термоядерного оружия Сахаров работал сперва неохотно, но потом пришел к убеждению, что это необходимо для поддержания равновесия ядерных сил в мире. Это равновесие, считал он, будет удерживать противоборствующие стороны от военного конфликта с применением ядерных вооружений. В своей книге «О стране и мире», опубликованной на Западе в 1975 году, Сахаров предупреждая об опасности обсуждавшегося в то время соглашения Брежнева-Никсона о создании системы «антиракетных щитов» для двух главных городов в США и в СССР, считая, что это может позволить советскому руководству развязать Третью мировую войну: «Страшное подозрение невольно закрадывается в душу, рисуется схема того, что при такой оборонной системе большая часть территории и населения страны приносится в жертву соблазну получить решающее преимущество первого ракетно-ядерного удара при относительной безопасности московских чиновников». При этом Сахаров приложил много усилий для установления запрета на испытания ядерного оружия. Именно по его инициативе советское правительство предложило заключить международный договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Прекращение испытаний в атмосфере спасло жизни и здоровье сотен тысяч людей. Прямая речь Андрей Сахаров о политике: «Я не профессиональный политик, и, может быть, поэтому меня всегда мучают вопросы целесообразности и конечного результата моих действий. Я склонен думать, что лишь моральные критерии в сочетании с непредвзятостью мысли могут явиться каким-то компасом в этих сложных и противоречивых проблемах». Из открытого письма И.Шафаревича в защиту Андрея Сахарова: «Я считаю, что последние годы жизнь Андрея Дмитриевича Сахарова была примером того, как может и должен жить человек, искренне считающий, что все происходящее сейчас в нашей стране, что ее будущее - это дело каждого гражданина, а не только тех учреждений, которым надлежит этим ведать. С неотступностью и самоотверженностью, типичной для лучших представителей русского народа, он говорил о пороках и язвах нашего общества, молчать о которых ему не позволяла совесть, искал и предлагал пути их исцеления, - или мы должны верить, что живем в раю, где нет ни пороков, ни язв? (Легко понять, какое озлобление его поведение вызывает не только у тех, кто извлекает выгоду из этих язв, но и у тех, кто сделал принципом своей морали их не замечать). Как ни велики достижения А.Д.Сахарова в физике, как ни уникален его вклад в оборонную мощь СССР, то значение, которое для нашей страны имеет его общественная деятельность, - я уверен, - неизмеримо больше». Дмитрий Лихачев об Андрее Сахарове: «В сущности, Сахаров никогда не стремился поразить оригинальностью взглядов, высказать что-то такое, чего не смог бы сказать никто другой. Он всегда говорил и писал о простых человеческих истинах, которые в свободной, демократической стране воспринимаются как нечто совершенно естественное, обыденное. Но в государстве, где обыкновенному человеку запрещено говорить обыкновенные вещи, они, высказанные вслух, становились откровением. Не исключительность, а обыденность тех истин, которые отстаивал Андрей Дмитриевич Сахаров как политик, потрясала людей. Потому что, когда в изолгавшемся обществе один человек говорит правду, каждое сказанное им слово обретает особый смысл». Из определения Нобелевского комитета: «Сахаров бескомпромиссно и действенно боролся не только против злоупотребления властью во всех их проявлениях, но и с равной энергией защищал идеал государства, основанного на принципе справедливости». Папа римский Бенедикт XVI об Андрее Сахарове: «Если его внешняя свобода при коммунистическом режиме была закована в цепи, то его внутренняя свобода, которую никто не мог отнять у него, уполномочила его твердо выступать в защиту своих соотечественников во имя общего блага». 8 фактов об Андрее Сахарове Андрей Сахаров был дважды женат. В 1943 году он женился на Клавдии Вихиревой, уроженке Симбирска. У них родилось трое детей — дочери Татьяна и Любовь и сын Дмитрий. В 1969 году Клавдия умерла от рака. В 1970 году во время поездки в Калугу на политический процесс Вайля-Пименова Сахаров познакомился с Еленой Боннэр, на которой женился в 1972 году. У неё к тому моменту уже было двое детей. Общих детей у супругов не было, но Андрей Сахаров, по его собственным словам, считал детей Елены Боннэр своими детьми. В сентябре 1977 года Андрей Сахаров обратился с письмом в организационный комитет по проблеме смертной казни, в котором выступил за ее отмену в СССР и во всём мире. Президенту АН СССР академику Александрову было настоятельно предложено лишить Андрея Сахарова звания академика, однако Александров ответил на это, что лишение звания академика, так же как и избрание в академики, происходит путем тайного голосования на общем собрании всей академии, поэтому результат может оказаться непредсказуемым. В результате звания члена АН СССР Сахаров лишён не был. В Большой советской энциклопедии, вышедшей в 1975 году, а затем и в выходивших до 1986 года энциклопедических справочниках статья о Сахарове завершалась фразой «В последние годы отошёл от научной деятельности». По некоторым данным, эта формулировка принадлежала М. А. Суслову. При этом с 1967 по 1980 год Сахаров опубликовал более 15 научных работ, в том числе о барионной асимметрии Вселенной с предсказанием распада протона (по мнению Сахарова, это была его лучшая теоретическая работа), о космологических моделях Вселенной, о связи тяготения с квантовыми флуктуациями вакуума и массовых формулах для мезонов и барионов. Во время горьковской ссылки Андрея Сахарова площадь в Вашингтоне, где находилось советское посольство, была переименована в «Площадь Сахарова». После возвращения из ссылки Сахаров так и не был восстановлен в наградах и званиях, которых его лишили в 1980 году. Он категорически от этого отказался, и Горбачёв не стал подписывать соответствующий указ. Андрей Сахаров был уверен в том, что умрет в 72 года, как и его отец, и говорил об этом жене. Однако эти ожидания не оправдались. По воспоминаниям очевидцев, Елена Боннэр, обнаружив мужа мертвым, кричала: «Ты меня обманул! Ты же обещал мне еще три года!». В январе 1990 года по инициативе Елены Боннэр была создана Общественная комиссия по сохранению наследия академика Андрея Сахарова. В 1994 году был открыт Архив Сахарова, в 1996 году — Музей и общественный центр им. Андрея Сахарова (с 2012 года – «Сахаровский центр»). Материалы об Андрее Сахарове Борис Альтшулер. Андрей Сахаров как физик во всех сферах своей деятельности А. Д. Сахаров. Воспоминания Андрей Сахаров на сайте «Герои Страны». Гражданский подвиг академика Сахарова Статья об Андрее Сахарове в Википедии |

|

#5

|

|||

|

|||

|

http://www.80-90.info/1989/cat-1989-post-1.html

Рубрика: 1989 год 23 декабря 1986 года Андрей Дмитриевич и его супруга Елена Георгиевна вернулись в Москву после шести лет горьковской ссылки. А десять дней спустя, 3 января, мы с моим коллегой по «Литгазете» Юрием Ростом сидели у них в двухкомнатной квартире на улице Чкалова, брали интервью. Это было первое интервью Сахарова российским журналистам после его изгнания. Интервью было длинным. Здесь я приведу лишь один фрагмент из него. Вопросы Андрею Дмитриевичу мы передали заранее, а он к моменту нашей встречи написал на них ответы. Но кроме письменных вопросов мы задаем еще и дополнительные устные. …Очередь в нашем интервью доходит до участия Сахарова в создании бомбы. Тут живет легенда. Согласно ей, Сахаров – «отец» нашей водородной бомбы, советский Эдвард Теллер. – Вы принимали участие в создании термоядерной бомбы самого страшного оружия, какое существует на сегодняшний день, – играли в этом одну из ведущих ролей. Не жалеете ли вы об этом? – Я бы так сказал: моя оценка того, раскаиваюсь ли я или не раскаиваюсь в своем участии в работах по созданию советского термоядерного оружия – она должна быть сформулирована, вынесена постфактум. Мне не хочется давать эту оценку сейчас. Посмотрим, что дальше будет. Сорок лет войны нет. Но если это величайшее несчастье произойдет, тогда уже надо будет смотреть... – Тогда некогда будет смотреть, – непочтительно вставляет Юра. – Тогда некогда будет смотреть, – покорно соглашается академик, – но теоретически предположим, что, сидя в каком-то бункере, и мы, и они будем обдумывать, совершили ли мы чудовищное преступление... Видимо, Сахаров постоянно возвращается к этому вопросу – о раскаянии, – и придает ему важное значение. В подготовленном тексте интервью он этот свой ответ сформулировал так: «Ответ. В то время, когда я занимался этими вещами, все мы были убеждены, что наша работа необходима для создания мирового равновесия. И вот сорок лет войны нет. Но я каждую минуту своей жизни понимаю, что если все же произойдет это величайшее всеобщее несчастье – термоядерная война – и если я еще буду иметь время о чем-то подумать, то моя оценка моей личной роли может трагически измениться». – Вам интересно было работать? – Работали мы с увлечением. Работали с увлечением и с ощущением, что это необходимо. Грандиозность этой работы и трудность ее тоже усиливали впечатление, что мы делаем героическую работу. Это создавало определенный эмоциональный настрой. – Вы видели ядерные взрывы? – Видел. Эмоционально это очень сильная вещь. Очень сильная. – Не в этот ли момент вы почувствовали ответственность перед людьми? – Мне трудно сказать, – отвечает Сахаров. – Вероятно, я почувствовал ее и раньше. И она усиливалась потом на основании многого другого, что я узнавал... – Но тут есть некая байка... – подсказывает Елена Георгиевна. – Да, тут есть некая байка, – механически повторяет Андрей Дмитриевич. – В ваше интервью она, наверное, не войдет, но я могу рассказать. – Да, расскажите, пожалуйста, – в один голос просим мы с Юрой. – 22 ноября 1955 года было испытание термоядерного заряда, которое было неким поворотным пунктом во всей разработке термоядерного оружия в СССР, – Сахаров тщательно подбирает слова, чтобы неловким шагом не переступить незримую черту секретности, до сих пор ограждающую те стародавние дела. За этим он строго следит. – Это был очень сильный взрыв, и при нем произошли несчастные случаи. Солдат погиб в траншее на расстоянии нескольких десятков километров от точки взрыва. Завалило траншею. Там погиб молодой солдат. И за пределами полигона погибла двухлетняя девочка. В этом населенном пункте, в деревне было сделано бомбоубежище. Все население было собрано в этом бомбоубежище, но когда произошел взрыв, вспышка осветила через открытую дверь это бомбоубежище, все выбежали на улицу, а эта девочка осталась перекладывать кубики. И ее завалило, она погибла. Еще были несчастные случаи, уже не со смертельным исходом, но с тяжелыми травмами. Так что ощущение торжества по поводу большой технической победы было одновременно сопряжено с ужасом по поводу того, что погибли люди... – Чувство ужаса было у вас? – уточняю я. – Да, у меня. И я думаю, не только у меня. – Но не у всех. – У многих. Тем не менее, – продолжает Сахаров свой рассказ, – был небольшой банкет в коттедже, где жил руководитель испытаний маршал Неделин, главнокомандующий ракетными войсками СССР. И на этот банкет были приглашены руководители разработки этого термоядерного заряда. И вообще ведущие ученые, некоторые генералы, адмиралы, военные летчики и т.д. В общем, такой банкет для избранных по поводу победы. Неделин предложил первый тост произнести мне. Я сказал, что я предлагаю выпить за то, чтобы наши изделия так же удачно взрывались над полигонами и никогда не взрывались над городами. Видимо, я сказал что-то не совсем подходящее, с точки зрения Неделина. Он усмехнулся и произнес ответный тост в виде притчи. Притча была такая, не совсем приличная. Старуха лежит на печи. Старик молится. Она его ждет. Старик молится: «Господи, укрепи и направь!» А старуха подает реплику с печи: «Молись только об укреплении – направить я как-нибудь и сама сумею». Вот такая притча, которая меня задела. Не своей формой, а своим содержанием. Содержание было несколько зловещим. Я ничего не ответил, но был внутренне потрясен. В какой-то мере можно сказать, если вдаваться в литературу, что это был один из толчков, который сделал из меня диссидента. Некоторое время мы все молчим. – Ну, такие реплики в адрес ученых были и с другой стороны – с американской, – говорю я после паузы. – Да, когда мы читаем воспоминания американских ученых, мы это видим, – охотно соглашается Сахаров. – У нас есть двухтомник «Дело Оппенгеймера», – говорит Елена Георгиевна. Я говорю, что, на мой взгляд, нравственные терзания Оппенгеймера, руководителя американского атомного проекта, так называемого проекта «Манхэттенский округ», несколько преувеличены, раздуты братьями-литераторами. Из него сделали современного Фауста. На самом деле он был скорее Вагнером, ученым, чьи интересы сфокусированы на одной науке, равнодушного к тому, что происходит за ее пределами. Во всяком случае, в период Хиросимы. Настоящее мужество проявили другие ученые – семеро авторов «Доклада Франка», которые,будучи посвящены в планы атомной бомбардировки, умоляли американское правительство не бомбить японские города, а если уж необходимо, – взорвать бомбу где-нибудь на необитаемом острове, в присутствии наблюдателей от разных стран. Оппенгеймер был как раз на другой стороне. Оппенгеймер, Комптон, Лоуренс и Ферми. – Тем не менее, и Оппенгеймер считал, что надо выбрать другой объект для бомбежки – не Хиросиму, – слабо возражает мне Сахаров. – Было намечено семь городов, – продолжаю я, – и Хиросима, насколько я знаю, была выбрана просто по погодным условиям. Сахаров: – Не только по погодным. Хиросима была выбрана как город, никогда не подвергавшийся бомбежке, не имеющий противовоздушной обороны... – В общем – ради чистоты эксперимента, – говорю я саркастически. – Да, ради чистоты эксперимента, – подтверждает Сахаров. Так, после небольшой пикировки мы приходим к согласию. – Тем не менее, эти четверо, – все же добавляю я, – Оппенгеймер, Ферми, Комптон и Лоуренс – дали отрицательное экспертное заключение по поводу «Доклада Франка»: испытания на необитаемом острове не дадут реального впечатления о возможностях нового оружия... Устранили последнюю слабую преграду на пути к ужасающей катастрофе. Снова молчим. – Шла война, – раздумчиво говорит Сахаров. – Во время войны другая психология. Есть и такая точка зрения, что без этих ядерных взрывов война продолжалась бы еще полгода, и погибло бы несколько миллионов человек, причем в Японии возник бы голод, от которого погибло бы еще очень много людей. Так что, как решать вопрос во время войны, в условиях военной психологии, – трудно судить со стороны. – Ну, если так рассуждать, – говорю я, – можно, наверное, в конце концов, найти оправдание и маршалу Неделину. Неожиданно выясняется, однако, что взгляд Сахарова на тот эпизод с Неделиным не совсем таков, как мы предполагали. – А я не то что его упрекаю... – говорит он. – Я это рассказываю как констатацию факта. Каждый в таких случаях действует со своей колокольни. Эта история очень глубока на самом деле. Потому что речь идет не лично о маршале Неделине. Не о том, что он людоед, а я голубь. Речь о том, что эти проблемы действительно очень трагичны. И ответственность – всеобщая (вы правильно задали мне вопрос об ответственности). И ответственность эта не может быть переложена на тех, кто «направляет». Те, кто «направляет», делают это по закону своей профессии. Тут дело не в личных качествах, а дело в системе. И в том, что в таких вопросах, как большая термоядерная война, есть всеобщая личная ответственность. Неделин этого не понимал. А я обязан это понимать. И не только я, а очень многие. Все обязаны. (Из книги Олега Павловича Мороза «Сахаров. Возвращение из ссылки», которая готовится к публикации © ) |

|

#6

|

||||

|

||||

|

http://www.istpravda.ru/chronograph/3459/

Андрей Дмитриевич Сахаров родился 21 мая 1921 года в Москве, в семье профессора физики и пошел по стопам отца. В 1942 году будущий ученый с отличием оканчивает физический факультет Московского государственного университета. На фронт во время Великой Отечественной войны он не попал по состоянию здоровья и был эвакуирован из Москвы. После войны Сахаров начинает работать с известным специалистом по квантовой физике Игорем Таммом в Институте им.Лебедева. В ноябре 1947 года Андрей Дмитриевич досрочно защитил кандидатскую диссертацию. Успех ученому приносит его величайшее произведение – водородная бомба, после чего он становится почётным членом Академии наук СССР. Среди его работ - труды по магнитной гидродинамике, физике плазмы, управляемому термоядерному синтезу, элементарным частицам, астрофизике, гравитации. В июле 1953 года тридцатидвухлетний Сахаров защитил докторскую диссертацию. С 1953 по 1968 годы работал над совершенствованием ядерного оружия. В декабре того же года ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда, и присуждена Государственная премия. Вторую Звезду Героя он получил в 1956 году вместе с Ленинской премией, а третью – в 1962 году. Во время этой работы в его душе все время боролись два чувства: чувство долга перед Отечеством и чувство протеста против ядерных испытаний. Ученый предпринимал попытки добиться запрещения испытаний, но безуспешно. Андрей Дмитриевич Сахаров известен не только как физик-ядерщик, но и как ярый сторонник либерализации в коммунистическом мире. Он выступал с манифестами, призывал к объединению советских и американских ресурсов, выступал за отмену цензуры и политических судов, за что он был уволен со всех постов, лишен всех наград и отправлен в ссылку в Горький (ныне - Нижний Новгород). В 1974 году собрал пресс-конференцию, на которой сообщил о состоявшемся Дне политзаключенных в СССР. В 1975 году написал книгу «О стране и мире». В том же году Сахарову была присуждена Нобелевская премия мира. Был освобожден из горьковской ссылки лишь с началом перестройки, в декабре 1986 года — после почти семилетнего заключения. Вернувшись в Москву, ученый не поменял своих взглядов и до самой смерти выступал в защиту мира и прав человека. Скончался Андрей Дмитриевич Сахаров 14 декабря 1989 года в Москве. Источник: calend.ru

|

|

#7

|

||||

|

||||

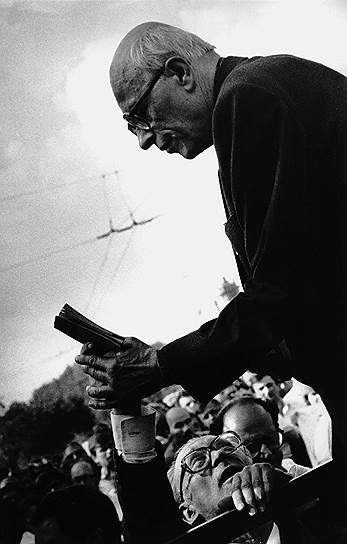

Фото: Getty Images/Bettmann 9 октября 1975 года академику Андрею Сахарову присудили Нобелевскую премию мира за «бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми и мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства». На фото: ученый в 1975 году после известия о присуждении ему премии |

|

#8

|

||||

|

||||

1973 год. Академик Андрей Сахаров провёл первую пресс-конференцию для иностранных журналистов, в котором он осудил политику СССР |

|

#9

|

||||

|

||||

|

http://www.istpravda.ru/chronograph/1221/

в 1989 году от нас ушел не просто гениальный ученый, лидер правозащитного движения, великий политический деятель, но, прежде всего, совершенно необыкновенный человек, посвятивший свою жизнь служению высшим идеалам, отстаивающий их неуклонно, бесстрашно и бескорыстно, Андрей Сахаров. Человек, вернейшее определение для которого – «настоящий». Андрей Дмитриевич Сахаров, академик АН СССР, физик-теоретик и общественный деятель, один из создателей водородной бомбы и активный сторонник запрета ядерного оружия, гуманист-правозащитник, сторонник теории конвергенции, постепенного сглаживания экономических, политических, идеологических и культурных противоречий между различными общественными системами, лауреат Нобелевской премии мира, Трижды Герой Социалистического Труда. Родился 21 мая 1921 года в Москве. Его отец - Дмитрий Иванович - был преподавателем физики, автором научно-популярных книг, учебников и задачников. По его стопам и пошел и Андрей. В 1942 году он окончил физико-математический факультет МГУ, с 1945 года работал в Физическом институте им.Лебедева. В начале 50-х годов вместе с академиком И.Е.Таммом А.Д.Сахаров сформулировал принципы управляемой термоядерной реакции (они впоследствии будут положены в основу "токамаков"), чуть позже предложил принцип получения сверхсильных магнитных полей. Академик Сахаров сыграл решающую роль в создании термоядерного оружия, его считают одним из создателей водородной бомбы. Но уже с конца 50-х годов Сахаров становится активным сторонником повсеместного запрета ядерного оружия - в 1957 году он пишет статью о вреде ядерных испытаний. Годом позже - выступает совместно с И.В.Курчатовым против намечавшихся ядерных испытаний. В 60-е годы Андрей Дмитриевич вместе со своей женой Еленой Боннэр включился в правозащитное движение, он требовал введения подлинной гласности и соблюдения прав личности в СССР. Он стал самым известным советским правозащитником. В 1966 году Сахаров подписывает обращение к 23 съезду КПСС, направленное против попыток реабилитации И.В.Сталина, участвует в создании Комитета прав человека, в 1971 году отправляет Л.И.Брежневу "Памятную записку" о неотложных вопросах внутренней и внешней политики, в 1974 году публикует за границей статью "Мир через полвека". В 1975 году А.Д.Сахарову присуждают Нобелевскую премию Мира, еще через год избирают вице-президентом Международной лиги прав человека. В январе 1980 года он открыто протестует против ввода советских войск в Афганистан. Его лишают всех правительственных наград и премий - звания трижды Героя Социалистического Труда, Государственной и Ленинской премий - и высылают в город Горький. В первые два месяца после высылки газеты писали, что Сахаров "давно деградировал", "выродился как ученый", затем эти же газеты утверждали, что Сахаров плохой политик, но большой ученый, что в "Горьком у него все условия для научной работы". То и другое было неправдой. Но все-таки, начиная с марта, прекратилось давление на ФИАН с требованием уволить Сахарова, теоретики получили разрешение иногда посещать его, он получил возможность получать научную литературу. Теоретический отдел ФИАН, которым после смерти И.Е.Тамма руководил академик В.Л.Гинзбург, добился того, что Андрей Дмитриевич остался сотрудником Отдела. Все семь лет на двери его комнаты в ФИАНе сохранялась табличка с его фамилией. В 1982 и 1984 годах Андрей Дмитриевич опубликовал в "Журнале экспериментальной и теоретической физики" работы "Многолистная модель Вселенной" и "Космологические переходы с изменением сигнатуры метрики". В декабре 1986 года генеральный секретарь ЦК КПСС М.С.Горбачев позвонил А.Д.Сахарову, пригласил его вернуться в Москву и "приступить к своей патриотической деятельности". В 1989 году академик Сахаров был избран народным депутатом СССР от Академии наук. "Я народный депутат. Это оказалось моим главным делом", - писал Андрей Дмитриевич. Он выступил с инициативой создания парламентской оппозиции - межрегиональной депутатской группы, стал ее сопредседателем. Сахаров предлагал провести в СССР радикальные социальные и политические реформы, преобразовать Советский Союз в Союз республик Европы и Азии. Он был избран в состав комиссии по выработке новой Конституции и сразу же приступил к работе над проектом, воплотив в него свои представления о целесообразном государственном и экономическом устройстве страны. Вторая статья сахаровской Конституции гласила: "Цель народов Союза Советских Республик Европы и Азии и его органов власти счастливая, полная смысла жизнь, свобода материальная и духовная, благосостояние, мир и безопасность для граждан страны, для всех людей на Земли независимо от их расы, национальности, пола, возраста и социального положения". Сахаров всегда делал все, что мог. И не останавливался, предвидя для себя самого самые тяжелые последствия. Великий ученый и мыслитель не только заступался за невинно осужденных, преследуемых и гонимых, единоборствуя с могучей государственной машиной. Он отстаивал права людей. И тем самым борьба его обретала общечеловеческий смысл. Можно уверенно сказать, что движение за права человека стало мировым благодаря Сахарову. |

|

#10

|

||||

|

||||

|

http://www.istpravda.ru/chronograph/1811/

За разработку первой термоядерной бомбы на Сахаров, казалось приобрел статус неприкасаемого - он был академиком, лауреатом Сталинской премии, трижды Героем Социалистического труда. Но стоило Сахарову в статье «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» (1968) выступить за запрещение ядерных испытаний, как на него обрушился гнев воасти и открытое шельмование в прессе. Его отстранили от научной работы, начали преследовать друзей и близких. Но Сахаров уперся. С 1970 года ученый занимался правозащитной деятельностью, став в число основателей Комитета прав человека, за что ему была присуждена Нобелевская премия мира 1975 года, которая вызвала еще более яростные нападки со стороны правительства. Последней же каплей стало выступление Сахарова против введения советских войск в Афганистан. Указом Президиума Верховного Совета Сахаров был лишен всех наград и без суда выслан вместе с женой в город Горький. Ссылка продолжалась 6 лет - в 1986 году новый генсек М.С. Горбачев реабилитировал Сахарова и вернул ему все его награды. |

|

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

|

|