|

|

|

|

#1

|

||||

|

||||

|

|

#2

|

||||

|

||||

|

http://www.svoboda.org/content/transcript/27871489.html

Михаил Соколов  Политологи Александр Кынев и Дмитрий Орешкин Опубликовано 22.07.2016 19:05 Кто в России находится у власти? Что это за система? В чем ее сила? Какова роль выборов в этой системе? Как происходит легитимация режима через ритуал? Кто будет в Госдуме? Нужно ли идти на выборы? Ход избирательной кампании обсуждают независимый политолог и географ Дмитрий Орешкин и политолог, эксперт Комитета гражданских инициатив Александр Кынев. Ведет передачу Михаил Соколов. Михаил Соколов: Сегодня у нас в студии Дмитрий Орешкин, независимый политолог и Александр Кынев, доцент, политолог, эксперт Комитета гражданских инициатив. Тема нашего разговора – выборы, выборы, кандидаты прибыли. Мы теперь видим уже списки, в Центризбиркоме суета, носят всякие коробки. Естественно, скандалы тоже уже начались. Мне хочется для начала задать такой простенький судьбоносный вопрос нашим гостям: что, собственно, в России за тип политической системы, кто в ней находится у власти, кто рулит всем этим происходящим? Дмитрий Орешкин: Авторитаризм номенклатурно-чекистский с некоторыми послаблениями в сравнении с Советским Союзом, когда выборы совсем были нарисованы, а сейчас они просто регулируемые сверху. Распадается система разделения властей, все в руках исполнительной власти или Кремля. Михаил Соколов: А Кремль – это один человек Владимир Путин? Дмитрий Орешкин: Не совсем. В основе своей, конечно, так, но есть несколько башен, которые друг с другом конкурируют перед лицом Владимира Путина. Естественно, Владимир Путин главный избиратель. Поэтому смысл выборов заключается в том, чтобы понравится главному избирателю. Однако есть еще миноритарный пакет в руках избирателя – это тоже не следует сбрасывать со счетов. Михаил Соколов: Александр, что вы скажете? Александр Кынев: Я, в принципе, согласен с Дмитрием Борисовичем, такой типичный электоральный авторитаризм, когда власть организованно воспроизводится не электоральным способом, она при этом использует электоральные процедуры, во-первых, для обеспечения формальной легитимности, во-вторых, используя их как некие тестовые процедуры, реакция общества на способность управлять и манипулировать. Плюс иногда эти же выборы, кроме такого теста по отношению к неким инициативам власти, используются в качестве механизма кооптации и поиска новых людей, если они на этих выборах что-то демонстрируют. Есть большой корабль, он плывет куда-то, выборы воспринимаются как некий знак, куда стоит повернуть. В этом смысле этими выборами власть нельзя сменить, но ее можно подтолкнуть к тому, чтобы двигаться туда или туда. Дмитрий Орешкин: Послать сигнал. Михаил Соколов: А кто посылает сигнал? Этот миноритарный народный акционер? Александр Кынев: Сигнал в совокупности посылают избиратели, посылают различные элитные группы, которые во власти не представлены. Кроме того, поскольку она сама неоднородна, то через апелляции к остальным часть тех, кто на корабле, пытается усилить себя, показывают: смотрите, за нами общество, за нами общественное мнение, плыть надо туда. Дмитрий Орешкин: Я согласен с Александром. Можно немножко даже уточнить, одну мысль еще – очень существенную роль играют региональные элиты. Для них это тоже форма общения с властью. Если они недовольны центральной властью, у них могут произойти неприятности электоральные. Михаил Соколов: Они же все назначены, и мэры, и губернаторы. Дмитрий Орешкин: Все равно у них есть интересы. Они могут сказать: смотрите, мы очень стараемся, но были допущены кем-то ошибки и народ вот так проголосовал. Я напомню из 1990-х годов, в 1993 году, когда не были подписаны договора между Москвой, между Кремлем ельцинским и, скажем, Татарстаном, тогда явка в Татарстане на выборах федеральных составила 13,4% – это был ясный сигнал, что надо Кремлю с татарстанскими элитами договариваться. В 1994 году договорились, и, соответственно, уже в 1995 году явка составила 55% или 57% в Татарстане. Вот язык, на котором они говорят. Михаил Соколов: Когда это было? Дмитрий Орешкин: Сейчас то же самое. Александр Кынев: Есть такая аналогия: если организм сидит, что-то постоянно пожирает, никуда не двигаясь, постепенно накапливаются всякие побочные эффекты в виде веса, всего остального, сердечко начинает пошаливать, надо заниматься гимнастикой и фитнесом. Вот выборы – такая гимнастика и фитнес, которые разгоняют кровь немножко, приводят организм в тонус. Михаил Соколов: Ваш коллега Борис Макаренко, он, к сожалению, человек занятой, поэтому мы его сюда не зазвали, есть люди независимые, которые могут к нам прийти, он изваял вместе с коллегами из Центра Карнеги такой доклад "Выборы 2016. Рутина или перемены", Андрей Колесников, Борис Макаренко. Это все на прошедшей неделе как раз обсуждалось. Там он считает, что главное – это легитимация режима через ритуал. Вы как к такому тезису относитесь? Александр Кынев: Он не нов, в принципе. В этом суть электорального авторитаризма и состоит, он для этого и нужен. Легитимность либо от Бога в абсолютных монархиях, либо через выборы, другой легитимности нет, иначе надо постоянно стоять с ружьем. Михаил Соколов: А если люди не захотят участвовать в этом ритуале? Есть большой процент людей, которые не собираются ни на какие выборы и знать ничего про них не хотят. Александр Кынев: Здесь уже возникает вопрос разных подходов и концепций. Потому что здесь вопрос роли явки, отношения власти к этой явки. Если мы вспомним Советский Союз, явка там считалась сакральной вещью – 99,9%. Критика западных режимов строилась на том, что там нет народного правительства, потому что там явка низкая. Можем вспомнить советскую беллетристику политическую, что недемократические выборы в США, если посчитать, сколько там пришло и так далее. То есть это классика, все выборы шли через эту призму. Другой подход говорит о том, что легитимность как раз опирается на добровольном участии граждан, участвуют они, не участвуют, поддерживают, не поддерживают. Я думаю, что в целом, если говорить про эти выборы, то ключевой вопрос, который здесь возникает, он как раз присутствует в этом докладе Бориса Макаренко и господина Колесникова, вопрос, удастся ли власти сохранить статус-кво. На самом деле получается так, что власть хочет сохранить статус-кво, но все меры, которые она предпринимает для его сохранения, делают сохранение статуса-кво невозможным. Дмитрий Орешкин: Я бы добавил вот что: во многом у уважаемых соотечественников отношение к выборам советское. И они думают, что если они не придут на эти выборы, таким образом они покажут свое отношение к этой системе, не хотят играть с наперсточниками, не разбираются в сортах вторичного продукта – это все очень понятно, это все очень по-советски. Потому что чем меньше свободно мыслящих людей приходит на выборы, тем больше относительную роль в результате играют не свободные избиратели, например, в Чечне, где явка все равно будет 99% и все проголосуют как надо, Татарстан, Башкортостан и прочие. То есть, изымая себя из этого процесса, ты в советской системе ценностей себя представляешь как бы – я в это не играю, это меня не касается, но ты себя вычитаешь из этого процесса. И это власть это очень устраивает, потому что если вы вычли, ну и хорошо, судьбу страны решат избиратели Чеченской республики. Михаил Соколов: Давайте мы это отдельно обсудим, потому что есть тезисы против этого. Я хотел бы поговорить для начала еще об одной истории: в чем сила этой власти, в чем сила, брат, как говорится? В неправде или в том, что большинство убеждено в том, что правда есть неправда? Где ключевые скрепы этой системы? Александр Кынев: Ключевая скрепа этой системы – это массовое гражданское неучастие. Она опирается на то, что большинство людей привыкли плыть по течению, минимизируют личные риски, занимаются сами собой и на все остальное махнули рукой. Это и есть тот фундамент, на котором весь этот режим стоит. Потому что для него важно, чтобы человек воспринимал жизнь из телевизора, смотрел телевизор и действия, которые бы он предпринимал, касались бы только личной жизни, личного досуга, близких. А все остальное – может быть, своя точка зрения есть, но это же опасно. Михаил Соколов: То есть передача всех функций на аутсорсинг Владимиру Владимировичу Путину? Александр Кынев: Конформизм и стремление плыть по течению. Вы посмотрите на значительную часть регионов нашей страны. Если посмотреть территории, где проходили акции протеста, когда шла перестройка, то, что проходило в 2011–12 годах, на самом деле очень узкий, очень небольшой круг регионов, которые демонстрируют какую-то политическую активность. Значительная часть территории страны, допустим, искренне любила Советский Союз, была предана старой власти, но когда он пал, эти регионы сидели и смотрели, что будет дальше. Потом они полюбили новую власть. Когда власть падет, попереживают, через какое-то время будут любить следующую. Значительная часть населения выступает как такой конформист, который сидит, ждет, смотрит – ну, белые пришли. Михаил Соколов: Грабят? Александр Кынев: Красные, белые, зеленые, какие угодно. В этом и основа. Вопрос, в чем причина, просто философский, социологический, когда произошел этот перелом, следствие ли это потрясений, ментальной памяти или чего-то еще. Но то, что российское общество – это общество массового неучастия, гражданского неучастия, это совершенно очевидно. Социологи периодически меряют, пытаются найти какие-то ростки пробуждения гражданского сознания. Они существуют, они есть в каких-то определенных социальных группах, в каких-то больших, малых делах и так далее. Но вопрос вызревания этого всего, когда это было заровнено катком, он очень долгий и тяжелый, не за один день все складывается. Начинают люди с подъездов, со дворов, да и с них не начинают зачастую. Любой человек, который живет в городе, посмотрите на свой дом, на свой подъезд, как часто ваши соседи и вы сами готовы участвовать в каких-то акциях самоорганизации, вот вам ответ на вопрос, почему общество не самоорганизуется на более высоком уровне. Михаил Соколов: Я географу хотел обратиться, поскольку было сказано, что география, есть какие-то зоны активности, а есть какие-то зоны неактивности, конформизма. Господин Макаренко нам рассказал, что вообще зона активности, которая была в 2011-12 году, большие города, по Зубаревич, "Россия-1", она вся потухла и вообще все плохо. Дмитрий Орешкин: Я немножко отойду назад, на предыдущий вопрос предложу, может быть, другую формулировку. Мне кажется, сила этой власти в том, что она, извините меня, адекватна стране. Страна не встает на задние лапы и не протестует. Если бы она была не адекватна, то было бы то же, что в 1991 году, когда выборы были абсолютно контролируемы коммунистическим истеблишментом. Михаил Соколов: Но без фальсификаций. Дмитрий Орешкин: Почему, они были, но просто они были против Москвы, они были в пользу региональных структур. Фальсифицировали и в республиках, просто они еще не умели делать хорошо. Но не в пользу Ельцина, а в пользу старой партийной номенклатуры. Тем не менее, когда вся страна понимала, что так жить нельзя, в результате выборов пришел Борис Ельцин, как к нему ни относись, победил в 1991 году на абсолютно честных выборах, когда административный ресурс был против него. Раз сейчас так нет, значит, по большому счету народ ситуация устраивает. Может быть, он бухтит на кухнях, но правда заключается в том, что за последние 20 лет люди стали жить лучше. Михаил Соколов: А сейчас же их грабят? Дмитрий Орешкин: Еще не привыкли к этому, еще не осознали, еще не поняли, что надо включаться и себя защищать. Советский Союз к этому шел три поколения. Еще в 2007 году росли со страшной силой персональные доходы, на 10% в год росли. Михаил Соколов: А теперь падают на 10%, а люди привыкли, как говорит Макаренко. Дмитрий Орешкин: Мы с вами, погруженные в процесс, наблюдающие за всеми цифрами, мы понимаем, что идет все назад и очень быстро, но у системы есть инерционность. Конечно, есть то, что называется социокультурным фоном, Александр об этом рассказал. В западной методологии иногда пользуются термином делегативная демократия, то есть мы выбираем царя. Мы его выбрали, царь Путин постарался, чтобы это было пореже, раз в шесть лет, и после этого мы в его процесс не вмешиваемся, он там принимает решения. Он кому-то нравится, кому-то не нравится, большинству нравится. Тогда какие протесты могут быть? Через шесть лет повторяется этот цикл. Если царь куда-то уходит в сторону, то его могут и сменить с помощью бояр. Михаил Соколов: Царя Путина могут сменить? Дмитрий Орешкин: Но царь Путин хорошо понимает устройство своей страны, он понимает, что если выполоть ростки сорняков, которые ему угрожают, и добиться удовлетворенности со стороны региональных элит, и силовых элит, и бизнес-элит, и медийных элит, для этого нужны деньги, в том числе купить эту лояльность с помощью коррупционной ренты, чтобы они кормились, то в принципе все будет нормально. Мы с вами можем сколько угодно негодовать, но по существу люди не хотят больших перемен – это правда. В этом смысле этот режим адекватен той стране, в которой мы живем. Другой вопрос, что Россия тоже меняется, люди меняются, города большие, которые сейчас легли в спячку, они правда легли в спячку, процесс идет под кожей, и там созревает ощущение, что что-то как-то надо менять. Другой вопрос, что многие предпочитают присоединяться к Европе в персональном качестве, то есть сел на белый самолет и счастливо оставаться. И вот это очень сложный вопрос, потому что или надо в индивидуальном порядке решать эту проблему, или все-таки попытаться поменять эту систему. Мы опережаем ситуацию, такая у нас судьба, не от того, что мы такие умные, а просто у нас немножко другая сфера общения. Страна большая, пассивная. Что вы хотите, чтобы господин Кадыров демонстрировал образцы электоральной демократии? Нет. Для него понятный механизм выборов – это способ демонстрации лояльности центру, который за это ему платит от имени Аллаха деньги. И так огромное количество региональных элит устроено. Они стали жить гораздо лучше. Между прочим, население тоже, машин на улице – не пропихнешься, у всех есть гаджеты. Михаил Соколов: Вы посмотрите районные центры, деревни, там процветания не так много. Дмитрий Орешкин: Они как были, так и остались. Им тоже немножко стало лучше, потому что раньше было невозможно купить эти чертовы "Жигули". Михаил Соколов: Вы в "Единую Россию" вступили? Оправдание всего сущего как-то удивительно. Дмитрий Орешкин: Я никогда не был членом "Единой России", меня трудно заподозрить в симпатии к Владимиру Владимировичу Путину, я просто пытаюсь сказать, что это все не с неба упало, это все-таки чем-то обусловлено. Александр Кынев: Количество людей, которые помнят, что не было колбасы, нельзя было купить машину, оно с каждым годом уменьшается. Михаил Соколов: А теперь появятся люди, которые увидят, что невозможно купить сыр хороший. Дмитрий Орешкин: Это не та проблема, из-за которой можно выйти на улицу. В Советском Союзе все это вызревало долго, медленно. И уже даже господину Говорухину понятно, что так жить нельзя, он это все произнес. Михаил Соколов: А теперь в Турцию поехать нельзя, в Египет нельзя, в Украину многим тоже поехать нельзя, война идет в Донбассе. Это все люди не воспринимают? Дмитрий Орешкин: Это прямо катастрофа, что они не могут поехать в Турцию, они туда и не ездили никогда. Зато они смотрят телевизор, понимают, что Путин защищает их от Соединенных Штатов. Михаил Соколов: От "бандеровских фашистов"? Александр Кынев: Жители деревни и в 1995 году молча смотрели на распад Советского Союза. Это та самая опора власти, которая никогда никого не выйдет защищать, и власть тоже. Михаил Соколов: Господин-аналитик Борис Макаренко говорит: ничего, никаких перемен не будет. И вы тоже уверены, что выборы пройдут, никаких перемен не будет? Дмитрий Орешкин: Как раз я бы так не сказал. Александр Кынев: Перемены будут, они будут по другой причине. Конечно, нынешняя власть с точки зрения технологий удержания, с точки зрения технологий манипулирования общественным мнением на порядок профессиональнее советской – абсолютно очевидно. Михаил Соколов: Не зря работает Высшая школа экономики. Александр Кынев: При чем тут Высшая школа экономики? Михаил Соколов: Политологов готовит. Дмитрий Орешкин: Политологов пригласили, денег в стране стало больше. Александр Кынев: Конечно, власть профессиональна. Конечно, ничего близкого с точки зрения адекватности, профессионализма у различных групп оппозиции нет. Конечно, повестку дня и стратегию диктует власть. Оппозиция в лучшем случае пользуется ее ошибками и побочными эффектами, сама она никакой внятной стратегии в России не формирует – это, к сожалению, данность. Что касается всего остального, очень важный момент, что с точки зрения вызревания системы и того, что может быть дальше с обществом, в чем разница от советского. Недовольство и персональный набор людей, которые готовы за что-то бороться, он постепенно накапливался и вызревал, но ему некуда было деваться, то есть это было кипение внутри. А сейчас происходит ситуация такая, что эта волна, которая недовольна, она естественным путем решает вопрос личной модернизации. Михаил Соколов: Но не все же могут эмигрировать? Александр Кынев: Не все, но количество людей, которые выбрали этот путь, за последние годы колоссально. Это будет продолжаться дальше. Дмитрий Орешкин: Главное, это самые активные люди, из-за которых брожение происходит. Александр Кынев: Посмотрите на замечательный кубинский режим, страна, которая последние несколько десятилетий, мягко говоря, экономически не благоденствует, невзирая на климат и все остальное. Что там происходит? Каждые несколько поколений вплоть до недавней либерализации власть периодически проводила очередную временную либерализацию, давала возможность уехать всем, кому не нравится. Эти все, кому не нравится, периодически уезжали и оседали в Штатах, где-то еще, оставшиеся тихо-спокойно жили дальше. Михаил Соколов: Оставшиеся в России пойдут на выборы или не пойдут на выборы и будут тихо жить дальше, так получается? Тем более вы ушли от вопроса про регионы, нам объяснил господин Макаренко, что Москва и "Россия-1" продвинутая, с гаджетами и хомячками, она вся померла за эти годы. Дмитрий Орешкин: Она не померла, она разочаровалась, устала, оттуда выпололи тех, кто мог возглавить протест. Это со стороны власти, естественно, свинство, но абсолютно предсказуемое и логичное свинство: зачем им? Им нравится эта ситуация, они во главе власти, при финансовых потоках, они живут так, как никогда не жили в Советском Союзе. Естественно, они это называют стабильностью и хотят ее сберечь в своих интересах, тут ничего удивительного нет. Очень правильная, в смысле очень прагматичная позиция – не нравится, уезжай. Они выдавливают исламских боевиков, которые потом всплывают в ИГИЛ, где-то в Сирии, и либеральную публику они выдавливают. Остается лязгать зубами по этому поводу за рубежом или пытаться что-то сделать здесь. Я думаю, что в конце концов эта власть приведет страну к очередному коллапсу, территориальному, экономическому, какому угодно. Трудно людям объяснять, что они делают неправильно, если они зарабатывают несколько миллионов долларов в год, им кажется, что все правильно, они такие умные. Александр Кынев: Они просто будут стареть, постепенно утрачивать адекватность, впадать в маразм. Если ничего не будет происходит другого, то наиболее вероятный сценарий – постепенное внутреннее саморазложение. Михаил Соколов: Давайте к конкретике. Вот "Единая Россия", она ведет кампанию, провела праймериз, теперь предвыборный штаб, наняли на креатив Евгения Ревенко с телевидения, видимо, все телевидение будет работать на них. Что у них получается, все хорошо получается или мы видим, что где-то рейтинги начали постепенно вниз идти? Александр Кынев: Очевидно, что ситуация экономическая в стране ухудшается, очевидно, что очень большие проблемы, сокращаются зарплаты, сокращаются реальные доходы, цены растут и будут расти дальше. Очевидно, оптимистов не остается, все понимают, что ситуация будет плохой. Что получается при этом? Есть ли те, кто готов всерьез этим пользоваться? Если те, кто готов всерьез критиковать? Их нет. Получается, что всеобщее недовольство растущее в итоге упирается в отсутствие реального выбора, в то, что существует фактически сговор между основными группами, когда даже те, кто критикует, тоже по большому счету являются частью той же системы, в нее инкорпорированы. Если говорить про конкретную кампанию, если проехаться по регионам, во многих регионах вы вообще не увидите никаких следов того, что через два месяца выборы. В Москве, если будете ходить по городу, увидите следы, что скоро выборы? Михаил Соколов: ЛДПР плакаты. Александр Кынев: Это партия, которая ведет себя очень технологично, по-западному. Посмотрите последние данные опросов, интерес к выборам минимальный. А как он может быть высоким, если кампании фактически нет, если она существует только для тех, кто читает интернет-сайты и газеты, а те, кто ходит по улице, он эту кампанию в глаза не найдет. Поэтому кампания вялая, кампания очень слабенькая. Михаил Соколов: И у "Единой России" тоже? Александр Кынев: Есть отдельные конкурентные округа. И у "Единой России" тоже. Расчет делается, я думаю, очень простой, почему выборы на сентябрь, власть будет приводить на выборы свой, с одной стороны, административно зависимый, с другой стороны – конформистски ориентированный электорат, который придет, потому что надо, проголосует, потому что надо. Вот эти люди, собственно говоря, им и нужны, а все остальные, если хотите их привести, то надо работать. Соответственно, явка активных, независимых, остальных зависит от усилий оппозиции, а ее во многих регионах на практике и нет. Михаил Соколов: Например, лояльная оппозиция, которая ругает Медведева и любит Путина за Крым, КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", они заинтересованы в том, чтобы увеличить явку, активизироваться или они будут в том же тренде работать? Александр Кынев: Они, с одной стороны, понимают свои перспективы, с другой стороны – они тоже часть этой системы и ограничены всевозможными формальными и неформальными отношениями. Поэтому что происходит, скажем, с коммунистами? Те кандидаты, которые лично хотят избраться, действительно ходят, встречаются по дворам, разносят газеты и так далее. Другие просто ничего не делают фактически. Михаил Соколов: Там же еще 17 округов выделено, откуда "Единая Россия" снялась. Александр Кынев: 18, а точнее 19, потому что вчера снялась госпожа Барсукова по Москве. Из 19 один, где идет самовыдвиженец господин Резник в Адыгее. Михаил Соколов: После того, как в Испании попал под расследование за коррупцию. Александр Кынев: Из этих 18 округов почти половина "Справедливая Россия", несколько округов ЛДПР, несколько округов кандидаты от КПРФ. Михаил Соколов: Получается, что весь этот пул из четырех партий администрации президента и предложен для того, чтобы присутствовать в следующей Думе? Александр Кынев: Есть различные крылья и колонны. Один округ освободили лидеру "Гражданской платформы" господину Шайхутдинову. Один округ освобожден лидеру партии "Родина" господину Журавлеву. Есть округа, где идет реальная конкурентная борьба. Конечно, партии не однородны, в каждой партии есть искренние люди, есть конформисты, есть карьеристы, есть приспособленцы. Есть, может быть, около 40 округов, где есть реальная борьба, в основном это крупные города, регионы, имеющие сложные элиты: Иркутская область, Свердловская, Астраханская, либо господин Шеин, либо кандидат "Единой России". Где конкуренция есть, там есть и кампания, там у кандидатов есть мотив чего-то добиваться. Кроме того, есть кампания там, где кроме Госдумы избирается региональный парламент. В том же Петербурге. Поскольку в региональный парламент на порядок больше участников, больше игроков, естественно, активнее кампания. В Москве, кроме Госдумы, ничего нет, много вы видите в Москве кампаний? Ситуация по России очень неоднородная. Что касается явки, это очень спорный вопрос, кому помогает явка. На самом деле низкая явка помогает тому, кто умеет приводить свой электорат. Дмитрий Орешкин: А что, кто-то говорит, что это демократам помогает? Александр Кынев: Кампания в Москве, которая была в 2013 году, показала, что активная кампания, мобилизация может приводить протестный электорат, и Навальный получил 27%. Михаил Соколов: А потом Навальный сказал не ходить на выборы Мосгордумы, поскольку не договорился с "Яблоком", и недобрали все кандидаты "Яблока". Александр Кынев: Там был комплекс. Не стоит забывать, что 2014 год – это год крымской эйфории, одно наложилось на другое. Что касается сейчас, моя гипотеза, что совсем низкая явка будет работать на власть, поскольку придут только конформисты, а явка средненькая, 30–40%, мне кажется, такая явка возможна, если к базису власти добавляются наиболее протестные, активные избиратели. А если она слишком высокая, а слишком высокая – это 60%, тот тут уже означает приход "болота", которое может качнуться куда угодно, и это означает массовые большие приписки. Поэтому слишком большая явка опасна – это, скорее всего, явка больших фальсификаций, а средняя явка может принести очень неожиданные сюрпризы, потому что есть несколько интриг. Интрига первая: есть думская четверка. Михаил Соколов: Ей обещают место в Думе ваши коллеги. Александр Кынев: Часть избирателей разочарована этой четверкой. Кроме того, внутри нее самой есть желание воспользоваться трудностями. КПРФ, ЛДПР, эсеры понимают, что недовольство избирателей может конвертироваться в их голоса, эти люди не будут поддерживать Медведева, допустим, Путина трогать нельзя, но правительство трогать можно. Правительство критикуют, Центробанк, еще какие-то крылья власти можно критиковать. Они надеются эти голоса получить. Но при этом часть людей, которые политически активны, которые следили в последние годы за политикой, тоже имеют множество претензий к этой системной оппозиции, к коммунистам, к ЛДПР, к "Справедливой России", много людей оттуда ушло. Появился выбор, поскольку все-таки закон поменялся, появились новые проекты, Партия Роста, возрожденная "Родина", Партия пенсионеров и так далее. Эти новые проекты – в чем их шанс на успех? Их шанс в том, чтобы убедить людей, которые разочарованы в старой системе в принципе, хотят чего-то нового, проголосовать как-то по-другому. Дмитрий Орешкин: Предложить им как бы альтернативу. Михаил Соколов: Мы как раз опросили москвичей на улицах, хотим дать возможность вам и нашим слушателям послушать и посмотреть, что люди думают о возможностях появления каких-то новых сил в Думе и вообще хотят ли они этого. Михаил Соколов: Вопрос Дмитрию Орешкину: ваши коллеги, политологи в докладе "Выборы 2016. Рутина или перемены" четко говорят – никакой пятой партии в Думе не будет. Вы что скажете? Дмитрий Орешкин: Похоже на то. Я бы немножко еще сказал по предыдущей теме. Власть осознанно реализует стратегию летаргии. Кстати говоря, люди, которые выступали только что, они абсолютно рациональны, они очень умны, они правильно понимают ситуацию, что да, может быть, и неплохо было новых людей иметь в Думе, но вряд ли они туда придут, от этого вряд ли что-то изменится. Вот это то, что нужно власти как раз. Менять ничего не надо, да и зачем тогда на эти выборы ходить. В этом смысле они реализуют стратегию низкой явки, которую изобрел Юрий Михайлович Лужков в Москве. Чем меньше народа приходит, тем большая доля среди голосующих принадлежит управляемому электорату. Михаил Соколов: Новые силы, новая партия, пятая партия? Дмитрий Орешкин: Нет. Михаил Соколов: Как нет? А "Яблоко", а "Родина", Партия Роста с неприличной кличкой, ПАРНАС? Дмитрий Орешкин: Какая у нее неприличная? Михаил Соколов: Я вам не скажу. Александр Кынев: "Простатит" у нее кличка – Партия Роста Титова. Дмитрий Орешкин: Именно потому, что их несколько. У нас, условно говоря, 20 миллионов граждан недовольны тем, что делается в России, причем далеко не все либералы, потому что некоторые недовольны с иной точки зрения. Михаил Соколов: Для них "Родина", например. Дмитрий Орешкин: Задача "Яблока" набрать три миллиона голосов из этих 20. Большая часть из этих людей не пойдет на выборы, потому что они не верят. Если бы их удалось мобилизовать, то у "Яблока" был бы шанс. Для этого нужно проявить какую-то неожиданность, вырваться из того, что называется инерционным сценарием. Как раз власть этого не допускает, именно поэтому нет избирательной кампании, нет шума об этом, нет драматургии. Михаил Соколов: ПАРНАС, например, в тройку ввел господина Мальцева. Александр Кынев: С точки зрения страны это ничтожно. Допустим, даже если сто тысяч его подписчиков проголосуют за Мальцева, это не изменит картину по стране. Михаил Соколов: А у "Яблока", например, Гудков, тот же Шлосберг стал популярным. Дмитрий Орешкин: По округу у Гудкова есть шансы, и я от души призываю тех, кто в Тушино живет, за Гудкова проголосовать. Потому что это лицо, я бы сказал, не новое, но молодое и честное. Михаил Соколов: "Яблоко" демонстрирует, что есть коалиция, Рыжков прошел, еще другие. Значит, видите, что-то сделали. Дмитрий Орешкин: Все правильно. Вопрос в том, проснется ли от этого избиратель. Александр Кынев: Для того, чтобы партия добилась успеха, должно быть два фактора. Первое: она должна быть изначально известная, требуется стартовая известность. Второе: нужен низкий антирейтинг. Третье: нужны сильные кандидаты на местах, которые могут привести людей за счет личной поддержки. Какая ситуация с этими партиями, которые могут претендовать? "Яблоко" и "Родина" имеют очень высокий антирейтинг. Они узнаваемы, не надо никому объяснять, что такие партии существуют, но антирейтинг очень высокий. Для того, чтобы его поменять, нужно проводить качественную кампанию и нужно менять имидж, для этого нужны новые лица, новые люди. Пока в партии "Родина", на мой взгляд, по тому списку, который есть, этот имидж поменять невозможно, он очень специфический – это для больших ценителей и любителей. Что касается "Яблока", да, они попытались сформировать довольно сильный список, но к этому списку нужна кампания. Кампании на местах пока нет никакой. Есть стереотип: для того, чтобы освежить старый бренд, нужны большие усилия. Что остается дальше – Партия Роста и Партия пенсионеров. Михаил Соколов: ПАРНАС забыли. Александр Кынев: Давайте потом про ПАРНАС. Партия Роста, фундаментальная проблема – ее никто не знает. Проект новый, они стартовали в конце зимы, прошла серия статей и потом два месяца не происходило ничего. Потом они снова решили проснуться летом, начали какую-то странную низкого качества агитацию. Большинство людей не знает, ни кто такой Титов, ни что это за партия. За оставшиеся два месяца решить эту проблему, на мой взгляд, совершенно нереально. Михаил Соколов: К Путину Титов пошел, повторилась сцена с Кириенко. Александр Кынев: Поздно, поезд ушел. Кириенко ходил к Путину, когда кампания "Правого дела", потом СПС, шла уже год активная к этому времени. Рекламные щиты стояли по Москве еще за год до выборов и так далее. Здесь ничего этого не было. Поэтому одно по себе хождение при отсутствии бренда ничего не дает. Партия пенсионеров имеет очень узнаваемый бренд, хотя юридически она новая, партия с похожим названием существовала уже достаточно давно и много раз участвовала в выборах. Антирейтинг отсутствует, потому что они ни во что не вляпывались, они не голосовали ни за какие законы, у них нет антирейтинга. При этом нужны сильны кандидаты. Они взяли и сформировали сильный список, не посоветовались и набрали губернаторов, бывших мэров и всех остальных. Михаил Соколов: Юревич, Бутов, люди с именем. Александр Кынев: Поступили по отношению к кураторам некрасиво. Михаил Соколов: Почему у кураторов администрации президента такая злоба? Подумаешь, несколько бывших губернаторов. Они же не сидят, эти люди, не под судом. Просто они уволены как-то. Руцкому можно, а им нельзя. Александр Кынев: Они решили сломать инерционный сценарий без разрешения. Михаил Соколов: Куратор обиделся? Александр Кынев: Учитывая низкий антирейтинг и высокую узнаваемость бренда как такового, в таких условиях партия вполне могла себе позволить выйти на 3%, а то и больше. Кстати, если вспоминать начало нулевых годов, когда проходили региональные выборы, была предыдущая Партия пенсионеров, где был, кстати, Артюх, нынешний председатель новой партии, социология показывает им процента два, проходят выборы, они получают 10 или 13. Был эффект низкого антирейтинга и бренда. Дмитрий Орешкин: Тогда еще голоса почестнее считали. Александр Кынев: Реально отдельные округа могут дать свежую кровь. Что касается партий, на мой взгляд, "Родина" при таком списке никуда не пройдет. Партия Роста для того, чтобы она прошла, ее должны пиарить по телевизору с утра до вечера. Что касается "Яблока", ему нужно вести кампанию в регионах, которой нет. Что касается Партии пенсионеров, список ее уже обчекрыжили. Дмитрий Орешкин: Короче говоря, пятая партия светит с большим трудом, нет смысла обольщаться. Я хотел еще про пенсионеров сказать. Михаил Соколов: Мы просто скажем, что их документы в значительной степени не приняты, часть кандидатов из списка выкинута. Господин Юревич, пострадавший, собирается судиться. А 29 июля пройдет внеочередной съезд партии, по всей видимости, кураторы из администрации президента все сделали, там будет снят с должности лидера Артюх, будет принят правильный избирательный список, и Центризбирком зарегистрирует все, как надо. Александр Кынев: Список нельзя поменять, можно только исключить кандидатов. Михаил Соколов: Значит тех, кого не добили, лишних выкинут. Дмитрий Орешкин: Я хочу сказать, почему это так раздражает власть: потому что нельзя подавать неправильные сигналы элите. А правильный сигнал такой: если ты с Кремлем поссорился, ты политический труп. Поэтому попытка пенсионеров-губернаторов собраться в коллектив и выступить в качестве Партии пенсионеров – это заговор. Его разгоняют немедленно, потому что все должны ходить по ниточке. Михаил Соколов: Если тебя уволили, ты должен сидеть тихо. Дмитрий Орешкин: А лучше уезжай вообще, чтобы не мешался под ногами. Это главные правила игры, все партии думские это прекрасно понимают. Они прекрасно понимают, что у них на предыдущих выборах украли по три-четыре процентных пункта. Реально коммунисты набрали около 24%, им сделали 19 и поставили перед выбором: или ты сидишь с уменьшенной фракцией, но сидишь в Думе, получаешь федеральное финансирование, большие черные машины, голосуешь, соответственно, негодуешь на антинародный режим в разрешенных рамках. Или ты получаешь серьезные неприятности с Кремлем. То же самое с ЛДПР, то же самое со "Справедливой Россией". И все партии эти правила игры приняли. Точно так же с Прохоровым поступили на президентских выборах, у него украли три-четыре процентных пункта. Михаил Соколов: Он не обижался. Он взял деньгами, я бы сказал, "Уралкалием". Дмитрий Орешкин: Во всяком случае он, может быть, не взял, но у него не отобрали, а могли бы и отобрать. Михаил Соколов: "Уралкалий" он получил, уже сейчас его продал. Дмитрий Орешкин: И правильно сделал. Потому что это тот самый случай, когда ему лучше уехать из этой страны подальше, он, наверное, это все отчетливее понимает. Я думаю, он это и сам лучше нас знает. Он все-таки представляет некоторую системную угрозу для этой структуры. Создание механизма летаргии, когда сиди, не высовывайся, мы тебе позволим пробежаться, получить на дистанции немножко меньше, чем ты заработал, а если немножко надо будет поддержать, то подбросим. Это для нынешней власти самое главное – осуществление контроля над элитами. Они глубоко и искренне презирают демократию, они глубоко и искренне презирают избирателей, для них это манипулятивная стратегия. Для них важно договориться внутри элит. Это корпоративное государство, когда все, кто при власти, хорошо прикормлены, они свою лояльность высоко ценят и готовы ее отстаивать, включая политические партии. В общем это адекватно для нынешнего состояния социокультурного фона. Это картель власти. Михаил Соколов: Актуальные такие события у нас, например, история со скандалом вокруг Олимпиады. Лозаннский спортивный арбитраж отклонил иск российских легкоатлетов, участвовать в Олимпийских играх они не будут. Позорная история, визга много будет теперь, кто-то, наверное, разочаруется. Например, товарищи из ФСБ сейчас кошмарят Следственный комитет, тоже выходят нехорошие дела, всякие взятки и прочее. Навальный подкидывает дровишек про коррупцию, про всякие дворцы. Дмитрий Орешкин: Про собачек очень хороший материал. Михаил Соколов: Про собачек хорошая история. Собаки Шувалова теперь лучше, чем собаки Павлова, символ России. Эти истории на результат "Единой России" никак не подействуют? Дмитрий Орешкин: Подействуют, но ограниченно. Михаил Соколов: А как? Дмитрий Орешкин: Есть два варианта. Если будут голоса считать честно. Михаил Соколов: А в больших городах хотят их считать честно? Дмитрий Орешкин: Если в больших городах придут голосовать те, кому не очень нравится ситуация, – они, скорее всего, не захотят прийти, потому что это ниже их достоинства, – то у "Единой России" будет 30–35 вместо 50. Просто потому, что на прошлых выборах порядка 10% было вульгарно приписано. Понятно, в Чечне все равно припишут, в Татарстане припишут – это вне нашего контроля. Но если люди пойдут на выборы в городах и продемонстрируют свою позицию, неважно какую – за коммунистов, за кого угодно, за Жириновского, за "Яблоко", то у "Единой России" по спискам ресурс будет уменьшен. Другое дело, что по одномандатным округам 180, а может быть, и 200 человек с надписью на груди "независимый кандидат" на самом деле будут представлять интересы той же самой "Единой России" по той же самой причине – им позволили пройти в Думу, но чтобы там сохраниться и не вылететь оттуда, как господин Гудков, надо соблюдать правила игры. По большому счету у "Единой России", скажем шире – у "партии власти", куда входит не только "Единая Россия", но отчасти независимые, "Справедливая", Жириновский, который всегда голосует за все инициативы Кремля, что бы он там ни говорил во время предвыборной кампании. Если им надо будет что-то сделать с конституцией, они сделают, большинство у них будет. Михаил Соколов: Вот это интересный вопрос. Александр Кынев: Что касается подсчета честного, на самом деле, на этих выборах у власти есть интерес в честном подсчете по одной причине. Дмитрий Орешкин: Не везде. Александр Кынев: В значительной степени есть. Значительная часть системной оппозиции за последние годы не просто тесно инкорпорировалась, она по факту стала очень мощным лоббистом части федеральной элиты, в частности, военно-промышленного комплекса, такая большая партия войны. Посмотрите, кто у нас инициировал значительную часть законопроектов антидемократических, кто у нас был главным защитником агрессивной линии во внешней политике, кто инициировал закон о нежелательных организациях и так далее. Совершенно понятные политические партии. На выборах в значительной степени идет борьба не столько между партиями, сколько между, условно, "партией мира", которая представлена в "Единой России" достаточно сильно, и "партией войны", которая контролирует несколько списков. Скорее "партия войны" и "партия мира" условные, я не называю их либералами и силовиками. Дмитрий Орешкин: Я, честно говоря, не вижу "партии мира", я вижу партию державности. Александр Кынев: Партия, которая не настроена на эскалацию. Михаил Соколов: Ястребы и голуби. Злые голуби и злые ястребы. Александр Кынев: Поскольку ястребы контролируют в том числе значительную часть оппозиции, они заинтересованы в честном подсчете. Михаил Соколов: Еще один вопрос – аргументы по поводу участия в выборах обычных граждан. Вы уже столько всего сказали грустного, что действительно желания у человека идти на эти выборы нет. Аргументы им подкидывают такие, например, наш коллега Александр Морозов считает, что призыв повысить явку – это в пользу Кремля, потому что выборы представительнее будут, а сами результаты от повышения явки уйдут в основном КПРФ. Дмитрий Орешкин: Очень даже разумная позиция. Михаил Соколов: Значит, с его точки зрения либеральной, не надо ходить на выборы. И второе, его аргумент такой, что если вы еще в наглую призываете голосовать за другие партии, за ПАРНАС, про который Александр так и не рассказал, "Яблоко", "Родину", Партию пенсионеров и прочее, вы вообще дурак, потому что ваш голос распределится между четырьмя партиями-победительницами. Если вы за "Яблоко" и "Родину", то в нынешних условиях вы проголосовали на 50% за "Единую Россию", на треть за коммунистов и за всех остальных, может быть, "Справедливая Россия" и не пройдет, кстати. Александр Кынев: Голосование за ПАРНАС после развала практически безнадежно. То есть это будет голос, выкинутый в корзину, к сожалению. Дмитрий Орешкин: Я думаю, за любую несистемную партию. Михаил Соколов: Вы, значит, во всем согласны с Морозовым? Дмитрий Орешкин: Нет, совершенно не согласен. Михаил Соколов: Тогда доказывайте, в чем он не прав. Дмитрий Орешкин: Две простые вещи. Есть логика самоисключения, ее можно назвать иммиграционной логикой, ты иммигрируешь на кухню, не участвуешь во всем этом, ты выше этого, соответственно, ты теряешь даже иллюзорную возможность повлиять. Или ты уезжаешь совсем за границу. Те, кто уехали совсем за границу, почти все говорят: ребята, не надо ввязываться в эту историю. Те, кто иммигрировали или ментально, или физически. И это очень понятно, потому что им надо внутри себя сказать: все, эта страна никуда не годится, эта система никуда не годится, чем скорее рухнет, тем лучше. Я ей противопоставляю другую логику: у тебя есть возможность что-то сделать, если ты от нее отказываешься, тогда что ты жалуешься, что все несправедливо. Мы все слишком по-советски мыслим: если мы не пойдем на выборы, то система рухнет скорее. Наоборот, если мы пойдем на выборы, система не то чтобы рухнет, она будет вынуждена адаптироваться. В этом смысле я считаю необходимым идти голосовать, пусть твой голос распределится, в конце концов, испорти бюллетень, заяви свою позицию, у тебя нет других способов взаимодействовать с этой властью. Александр Кынев: Пошли сигнал, куда поворачивать кораблю, в какую сторону. Михаил Соколов: Как послать сигнал, если сигнал искажается? Александр Кынев: Что касается искажения, во всяком случае, если ты живешь в Чечне, наверное, никак, а если ты живешь в Москве, очень даже можно. Михаил Соколов: То есть вы хотите сказать, что при госпоже Памфиловой, которая с наблюдателями теперь общается активно, несколько одиозных председателей избиркомов убрала, то теперь посчитают хотя бы в Москве и в Питере так, чтобы не было потом выхода на улицы? То есть вы в это верите? Дмитрий Орешкин: Я не верю, я в этом убежден. Я знаю, что в Москве после Болотной просто было указание отменить ночной фальсификат, переписывание протоколов. В результате Путин набрал 47% на президентских выборах, в связи с чем у Собянина были очевидные неприятности, потому что вся страна в едином порыве, а Москва 47% – нехорошо, не победил в первом туре, получается. Мне кажется, что это очень важно. Мне кажется, что надо хотя бы накачивать мускулы на потом. Да, убрали Ирека Вильданова, Московская область была образцом фальсификата, где рисовали результаты. Михаил Соколов: В Петербурге убрали председателя избиркома, который безобразно проводил выборы. Дмитрий Орешкин: Пучнин – это известный человек из Тамбовской области. Александр Кынев: Его за тамбовский опыт и перевели в Петербург. Дмитрий Орешкин: Он 20% провел голосование на дому, что технически невозможно. Михаил Соколов: То есть откровенных жуликов убрали. Это аргумент, чтобы идти на выборы? Дмитрий Орешкин: Это аргумент к тому, что говорил Александр, это сигналы, которые идут снизу. Власть не хочет ссориться с народом, она хочет сохранить себя – это естественно. Поэтому от наиболее одиозных личностей она избавляется. Михаил Соколов: Она хочет, чтобы ее любили по-настоящему? Дмитрий Орешкин: Да, она хочет, чтобы ее любили по-настоящему, именно так, особенно в Чечне. Чечню они, конечно, трогать не будут. Но очень важно, например, обеспечить движение наблюдателей. Россия тысячу лет существует, и дай бог здоровья, еще лет 50 продержится. Михаил Соколов: А они разочаровались. Дмитрий Орешкин: Не надо разочаровываться, надо понимать, что ты работаешь в этой игре, общаешься с людьми не самых высоких интересов, потому что у них есть политическая мотивация, они хотят остаться во власти, они используют те ресурсы, которые могут использовать. Давайте сужать их коридор возможностей. Александр Кынев: Миноритарный пакет будет оказывать колоссальное влияние на политическую жизнь в ближайшие годы. Об этом, кстати, написано в докладе. То есть да, конечно, доминирующая роль остается, но очень важно, какой у кого миноритарный пакет. Михаил Соколов: Миноритарный пакет – это пять депутатов, которые пройдут по округам? Александр Кынев: Это вопрос не только мест в Думе – это вопрос символической общественной поддержки. То есть, допустим, партия не проходит, но она показывает, что взяла не 1%, а 3,5. Михаил Соколов: А на самом деле 7%. Александр Кынев: Это сигнал и это будет услышано. Михаил Соколов: Еще впереди президентские выборы, где тут эффект продолжения? Дмитрий Орешкин: На самом деле надо накачивать мускулатуру. Как Москва показала свой характер, зубы показала на Болотной, власть отступила, она не стала ссориться, Москву не стали через колено ломать. Хотя Навального изолировала. Михаил Соколов: Мостят гранитом. Дмитрий Орешкин: Давайте про выборы, гранит – отдельная история. А Петербург не смог выйти на улицы после 2011 года. В результате на выборах президента в Петербурге 9% приписали, у Путина результат 59%, а на самом деле результат 50 плюс-минус один без фальсификата. Так вот как раз в больших городах, где общественность спит, где лидеры изгнаны, арестованы, дискредитированы, из-за этого у людей руки опускаются, как раз там надо проявить гражданскую активность, там нас не слишком мало, там от нас зависит. Михаил Соколов: Самый сильный аргумент есть один у партии "Яблоко", не кандидат в президенты, а если они пройдут в Думу, у них будет возможность выдвинуть своего кандидата в президенты без сбора подписей. Дмитрий Орешкин: Это разумно. Михаил Соколов: Мне кажется, это может привлечь людей. Дмитирий Орешкин: Особенно рационально мыслящих горожан. Поэтому есть надежда, что "Яблоко" все-таки пройдет. Я думаю, небольшая надежда. Вообще не надо обольщаться, но и не надо руки опускать, вот в чем мой месседж. Я призываю активнее участвовать в наблюдении на выборах, потому что это очищает систему и это посылает сигнал, тебе лично дает возможность повлиять на эту систему чуть-чуть, в рамках твоего миноритарного пакета. Коль скоро миноритарный, ты пользуйся этим. Тот же самый Навальный в качестве миноритарного акционера испортил жизнь очень крупным корпорациям. Почему мы пренебрегаем этой возможностью? Мы выше этого, мы такие все разочарованные, мы хотим, чтобы вся эта система рухнула, и нам кто-то построил новую и честную. Кто же вам будет строить новую и честную? Все будут в своих интересах работать. Михаил Соколов: На этом мы ставим не точку, а многоточие. Я думаю, мы еще поговорим о думских выборах с нашими гостями. |

|

#3

|

||||

|

||||

|

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5797C1EB79BBE

26-07-2016 (23:16) Куда делся список фальсификаторов на выборах?  ! Орфография и стилистика автора сохранены Получил письмо из администрации Живого Журнала. Пишут, что заблокировали мою старую запись от декабря 2011 года. "Вы нарушили авторские права другого человека. На основании этого мы заблокировали доступ к этой записи". Очень, очень интересно. Дело в том, что заблокированный пост - это список председателей участковых избирательных комиссий г.Москвы, где на прошлых выборах в Госдуму были зафиксированы фальсификации. Была и ссылка, откуда список взят: с сайта партии "Яблоко". И я всего лишь приписал от себя: "Запомним этих людей". И всё. Интересно, чьи авторские права были нарушены? Причем, как меня ставят в известность, претензия была "правильно оформленна в соответствии с законодательством США". Я в переписку ни с кем вступать не буду. Просто отмечу как факт. Возможно, в рамках подготовки к нынешним выборам кто-то не хочет, чтобы можно было проверить: остались фальсификаторы на своих местах или нет. Честно говоря, я о том посте уже и забыл. Никакого беспокойства по поводу честности или нечестности российских выборов не испытываю. Нет иллюзий и относительно участников этого спектакля. Но остался ли список фальсификаторов на сайте "Яблока"? Нет. Убрали: Список Чурова |

|

#4

|

||||

|

||||

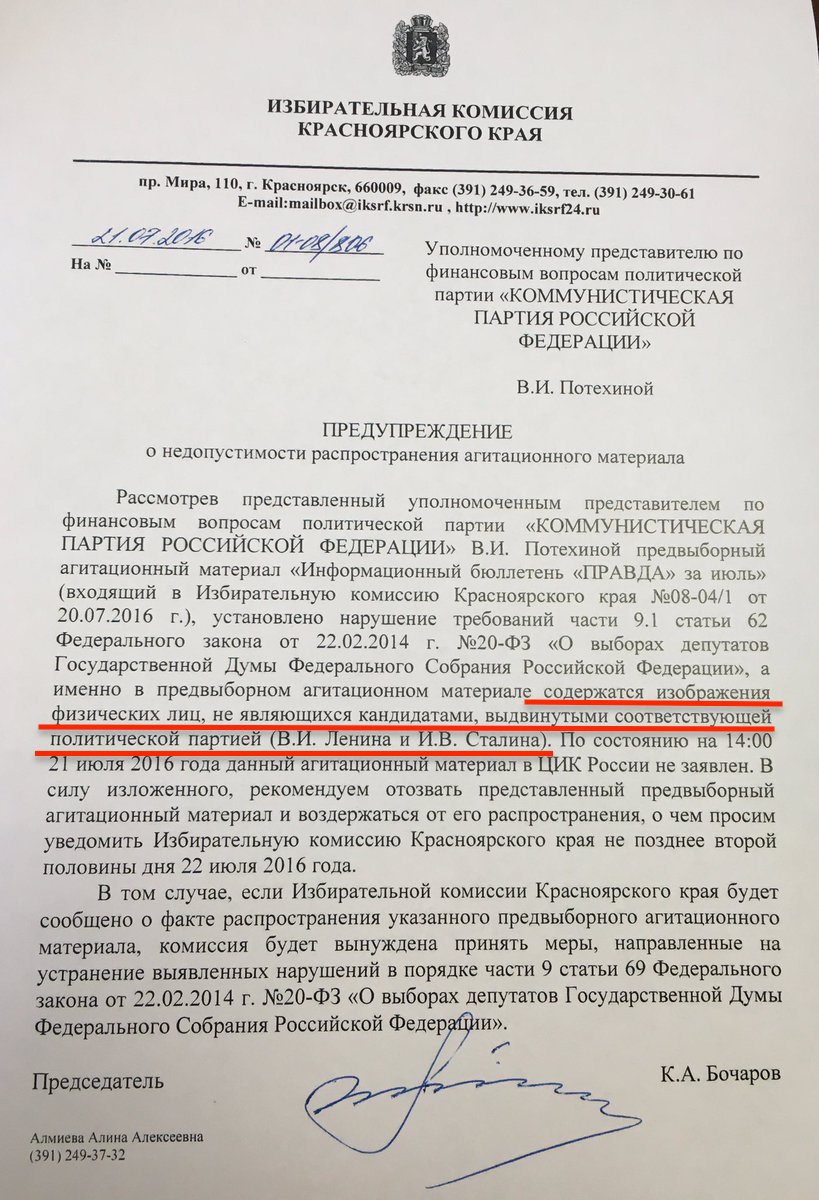

Правительство считает, что запрет на использование в агитации изображений умерших лиц нужен и уже существует. ЦИК не согласен. Позиция правительства изложена в поступившем в Госдуму отзыве на поправки, которые ещё в мае внесли Игорь Лебедев и Ярослав Нилов (оба — ЛДПР). Депутаты предложили запретить использование в агитматериалах изображения физического лица после его смерти. В отзыве правительства, подписанном вице-премьером Сергеем Приходько, содержится отсылка к уже действующему закону, запрещающему использовать в агитации изображения лиц, не являющихся кандидатами. Таким образом, по мнению правительства, новые поправки дублируют существующую норму. ( Collapse ) Отмечу, что сейчас поднятый вопрос особенно актуален: на прошлой неделе избирком Красноярского края запретил распространение агитационной газеты КПРФ "Правда", посчитав её выпущенной с нарушением закона: в газете использованы изображения Ленина и Сталина, которые, разумеется, никак не могут быть кандидатами. Коммунисты заявили, что умершие никак не могут подпадать под определение "физические лица", следовательно, запрет на их изобрадения не распространяется. Позднее краевой избирком всё же разрешил распространять газету. Официальная позиция ЦИКа по этому вопросу пока не озвучена, но, как зявил источник РБК, в Центризбиркоме считают, что коммунисты правы и использовать изображения умерших можно, если при этом соблюдаются авторские права создателей скульптур, портретов и т.д. Историю с изображениями умерших комментирует для "Давыдов.Индекс" политолог, профессор кафедры философии, социологии и политологии БГПУ Дмитрий Михайличенко (Уфа): "Политтехнологическое измерение этого процесса очевидно — борьба ЛДПР с КПРФ. Это главная интрига электоральной кампании. Одна партия у другой может отнять электоральную нишу. ЛДПР, предлагая подобные законы, атакует коммунистов. Действительно, КПРФ строит свою избирательную кампанию на символах прошлой эпохи, в которой роль Ленина и Сталина была огромной. "Единая Россия" уже заявила, что будет использовать высказывания Владимира Путина позитивные, комплиментарные и поддерживающие о партии. Если посмотреть на проблему с точки зрения манипуляции массовым сознанием, то использование символов прошлого является явной манипуляционной попыткой повлиять на мышление избирателей. Трудно представить, чтобы коммунисты полностью соблюдали заветы Ленина и Сталина. Тем более, если углубиться в теорию марксизма и ленинизма, то будет понятно, что ленинизм и сталинизм — это абсолютно разные вещи. <...> В связи с этим коммунистам невыгодны запреты на использование символики прошлого. Они всячески пытаются оспорить предложения ЛДПР. В глобальном смысле у ЛДПР не получится провести зачистку информационного пространства от попыток поиграть на исторических личностях и государственных фигурах прошлого." Политолог, преподаватель кафедры политологии СВФУ Пётр софронов (Якутск) выступает против жёсткого запрета на изображения умерших, но за юридическую конкретизацию этого вопроса: "ЛДПР всегда отличалась инициативными заявлениями. Я как представитель национальной республики к идеям этой партии отношусь с некоторой опаской. Предложения о запрете использования изображений выдающихся государственных и политических деятелей России в избирательной кампании считаю грубыми. Исторические деятели являются частью политической культуры. Каждый руководитель и государственный деятель прошлого оставил свой значительный след в истории нашей страны. Полного запрета на использование в агитационной кампании изображений великих людей прошлого допустить нельзя, но отрегулировать этот вопрос необходимо. Если политик или государственный деятель был слишком одиозной фигурой или оставил какой-то негативный след в истории, например Лаврентий Берия или Николай Ежов, то, безусловно, в избирательной кампании их фотографии нельзя использовать для агитации, так как с именами этих людей ассоциируются негативные факты нашей истории. Я считаю, что для повышения политической культуры, можно было бы всем партиям разрешить использование изображений исторических деятелей во время проведения избирательной кампании. Вреда от этого не было бы точно." Ну, как-то так. |

|

#5

|

||||

|

||||

|

http://www.mk.ru/politics/2016/07/28...i-vyborov.html

"Ремонт" в Центризбиркоме: что изменилось Вчера в 19:40, В 2011 году после выборов в Госдуму в России начались массовые протесты. «За честные выборы!» — скандировали «белые ленты», выступавшие против массовых нарушений в день голосования. Прошло почти пять лет, новой думской кампании задан иной тон. Первый замглавы Администрации Президента обозначил принципы ведения избирательных кампаний и заговорил о необходимости конкурентности, открытости и легитимности. Совсем другим стал и Центризбирком. Но достаточно ли этих изменений, чтобы выборы стали «честными»?  фото: Геннадий Черкасов «Эта работа, несмотря на все сложности, отвечает моим взглядам и моему ощущению того, что для страны важно. Если у людей появится больше доверия к выборам и ощущение, что от них что-то зависит, значит, у страны будет совершенно другое качество развития» Элла Памфилова после вступления в должность главы ЦИК. Косметический ремонт ЦИКа Чтобы ответить на этот вопрос, для начала разберем подробнее, что же произошло с Центризбиркомом. Из 15 членов предыдущего состава в комиссии осталось только 6 человек. Вместо Владимира Чурова, имя которого стало почти синонимом фальсификаций, председателем была назначена экс-уполномоченная по правам человека Элла Памфилова; в новый состав ЦИКа не вошли ни секретарь Николай Конкин, ни заместители председателя Станислав Вавилов и Леонид Ивлев. С последним, по словам Владимира Чурова, они «девять лет работали в абсолютном единомыслии». Кстати, решение о назначении второго заместителя не раз подвергалось критике: например, еще в 2008 году экс-член ЦИК Елена Дубровина отмечала, что по федеральному закону можно выбирать только одного заместителя (п. 7 ст. 21 №67 — ФЗ). «В законе написано, что председатель, заместитель — без слова «один» — и секретарь выбираются тайным голосованием», — незадолго до отставки Владимир Чуров изложил свою трактовку законодательства, добавив, что пост появился «по предложению Администрации Президента». Однако новая комиссия выбрала только одного зампреда. Чем же помимо состава ЦИК Памфиловой отличается от ЦИКа Чурова? На волне общественного недовольства фальсификациями на прошлых думских выборах, широко разошлось высказывание Владимира Чурова о том, что «в интернете много билеберды насчет нарушений». Некоторые наблюдательские организации он, по собственному выражению, предпочитал «не поминать в суе». Чуров подчеркивал, что по закону наблюдателями могут быть только журналисты и представители партий, но никак не общественные организации (такие наблюдатели действительно, как правило, получают направления от партий или от СМИ). В 2014 году управление информации ЦИК даже распространило призыв к региональным избиркомам не допускать на участки представителей НКО — иностранных агентов. Элла Памфилова, напротив, взяла курс на взаимодействие с общественными наблюдателями и даже назвала их «союзниками по обеспечению выборов». «Изменилась публичная риторика, — отмечает сопредседатель Совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц. — Раньше было полное отрицание проблем, теперь ЦИК показывает стремление их решать». Несколько шагов на пути к решению острых вопросов уже сделано. Создана экспертная рабочая группа при ЦИК, в ее состав вошли и общественные наблюдатели. Вместе с членами комиссии группа готовит памятки ко дню голосования для полицейских, журналистов, наблюдателей и членов комиссий. «Наша задача — предотвратить потенциально конфликтные ситуации, которые могут возникнуть на избирательном участке — говорит Григорий Мельконьянц. — Некоторые нормы в законе прописаны сыро, нужно разъяснить позицию ЦИКа по ним». Так, будет решен спорный вопрос о фото и видео съемке на избирательном участке. По закону наблюдатель может фотографировать и снимать на видео только с того места, которое определил председатель комиссии. «Но не всегда с этого места видно все, — рассуждает Мельконьянц. — Допустим, происходит вброс, может ли наблюдатель подойти поближе, чтобы снять видео? Или он тем самым нарушит закон?». Дополнительное пояснение будет дано и для новой нормы о том, что наблюдателя можно удалять с избирательного участка только по решению суда. Наблюдателя нельзя принудительно доставить в суд, потому что это будет «удалением», но и суд выехать на избирательный участок тоже не может. «Пока обсуждается вариант, что эту норму нужно трактовать как мораторий на удаление», — говорит Мельконьянц. Еще одно предложение наблюдателей, которое ЦИК взял на заметку — плакаты с пошаговой инструкцией для подсчета голосов и заполнения протоколов на избирательных участках. «Иногда нарушается порядок процедур, по опыту члены избирательной комиссии могут закрываться в других комнатах для подсчета голосов, -отмечает эксперт. — В случае таких нарушений наблюдателю проще апеллировать к плакату, который перед глазами, чем к норме закона, которую можно трактовать по-разному». Кроме того, Элла Памфилова обратила внимание на зависимость избиркомов от региональных администраций. После критики, высказанной новой главой ЦИК в отставку ушли председатель Санкт – Петербургского избиркома и глава избирательной комиссии Московской области. Заявление об освобождении от должности подала и глава избирательной комиссии Челябинской области, официальная причина – по состоянию здоровья. Памфилова не исключила и дальнейших отставок. Однако эксперт по выборам, председатель Межрегионального объединения избирателей Андрей Бузин характеризует перемены в ЦИКе как «косметические» и направленные улучшение имиджа гос. органа. «Памфилова действует достаточно прогрессивно, но ЦИК, несмотря на перестановки, по-прежнему консервативен, и по составу, и по действиям», — отмечает эксперт. По его мнению, остается нерешенной проблема зависимости выборов в целом, и избирательных комиссий в частности от исполнительной власти. По оценкам экспертов «Голоса» высокий уровень потенциальной административной зависимости сейчас имеет почти половина территориальных избирательных комиссий. Решит ли ЦИК проблему слияния избиркомов с исполнительной властью, ведь даже в законе прописано, что половину членов нижестоящих комиссий назначает администрация? «Элла Александровна на посту омбудсмена столкнулась с похожей проблемой при назначении региональных уполномоченных, поэтому были внесены законодательные изменения (раньше каждый регион назначал уполномоченных по правам человека исходя из собственных соображений, с 2015 года право координации получил федеральный омбудсмен, — авт.), — говорит Григорий Мельконьянц. — Возможно, будут приняты новые законы, для изменения принципа формирования избирательных комиссий, чтобы была возможность назначать туда независимых людей». Но до выборов в Госдуму этого точно не произойдет – слишком мало осталось времени. На фото — стопка заполненных бюллетеней, которую наблюдатели нашли в туалете на одном из избирательных участков. Что только не делалось для фальсификации результатов голосования: в помещениях перед вбросом бюллетеней внезапно гас свет, за участие во вбросах людям платили по 1000 рублей, избирателей возили на автобусах от участка к участку, в кабины для голосования клали ручки с исчезающими чернилами, а наблюдателей порой даже силой выгоняли с избирательных участков. Законные проблемы ЦИК — лишь капля в море проблем избирательной системы. За последние 10 лет законодательство о выборах сильно изменилось. Во-первых, в 2009 году был отменен избирательный залог — теперь большинство кандидатов должны собирать подписи. Выборы в Госдуму проходят по смешанной системе: половина кандидатов выбирается по спискам, половина — по одномандатным округам. Формально в выборах могут участвовать все партии, однако «льготу» — выдвижение своих списков и одномандатников без сбора подписей — имеют лишь 14 партий из 77 зарегистрированных в Минюсте. Сбор подписей — процедура дорогостоящая. Кандидату-одномандатнику, который не заручился поддержкой одной из «льготных» партий, нужно получить 3% автографов избирателей. Например, в Центральном округе Москвы это 15 тысяч подписей. Если платить сборщикам по 100 рублей за подпись, то еще до основного этапа кампании избирательному штабу придется потратить около 1,5 миллиона рублей — плюс другие орграсходы. Эксперты отмечают, что в последнее время бизнес опасается финансировать избирательные кампании оппозиции, тогда как партиям, набравшим 3%, выделяются средства из бюджета, и они тратят деньги уже непосредственно на кампанию, а не на процедуру, которая даже не дает гарантии регистрации. Так, на региональных выборах в прошлом году по подписям не было зарегистрировано больше 50% списков партий. И, как показала громкая кампания Демкоалиции, подписи могут выбраковывать даже по самым абсурдным основаниям: в базе УФМС, по которой Новосибирский избирком проверял автографы, женщина была записана как «Дарья Тимурович», но ошибку так никто и не признал. Решить проблему массового отказа в регистрации могло бы возвращение страховочной меры для регистрации — избирательного залога. За это не раз выступал Совет по правам человека. Однако пока никаких изменений не произошло. Во-вторых, в 2005 году был введен запрет на избирательные блоки, а чуть позже — и запрет партиям включать в свои списки представителей других партий. В 2003 году члены партии СПС на выборах в Мосгордуму баллотировались по спискам «Яблока», в региональный парламент прошло несколько кандидатов. Когда же вопрос об объединении оппозиции встал перед выборами в Госдуму в этом году, оказалось, что это технически невозможно. Для объединения списков политикам нужно было выйти из свой партии, что фактически означало бы ее распад. Неудивительно, что на этот шаг никто из представителей оппозиционных партий не решился. Можно ли при таких нормах говорить о равных условиях конкуренции и высоком качестве демократических процедур — большой вопрос. На выборах в Госдуму 4 декабря 2011 года наблюдатели зафиксировали 7800 нарушений на избирательных участках. Фото: kartanarusheniy.org Практические изъяны Некоторые изъяны избирательной системы хорошо заметны на практике. Уже сейчас во многих регионах зафиксированы типичные нарушения при ведении избирательной кампании. Так, у одного из кандидатов в депутаты Госдумы вызвала вопросы публикация информации о праймериз в окружных газетах административных округов Москвы. Он направил запрос о принятии мер реагирования премьер-министру Дмитрию Медведеву. Вопросы у кандидата вызвало то, что в газетах, выпускающихся на бюджетные деньги (общий тираж более 4 миллионов экземпляров), постоянно публикуется реклама кандидатов от одной партии — о кандидатах от других партий там не говорится. «Грань между информированием и агитацией очень тонка. Если строго подходить к понятию агитации, то агитацией считается прямой призыв «голосуйте за!», — отмечает Андрей Бузин. — Но ведь информация о кандидате в положительном ключе, тем более в таком объеме, тоже влияет на волеизъявление граждан». На сайте Общественной палаты был размещен призыв ее секретаря голосовать на праймериз. Движение наблюдателей считает, что это прямое нарушение Кодекса этики ОП, по которому ее члены не должны допускать публичной поддержки политических партий. Во время праймериз в Челябинской области в Сеть попала аудиозапись, сделанная одним из участников совещания, на котором чиновники и партийные функционеры инструктируют глав районов, как обеспечить победу кандидатов, поддержанных губернатором. В Ульяновске несколько рекламных кампаний отказали одной из партий в печати баннеров с лозунгом «Пора менять власть!», также было похищено несколько рекламных щитов с надписью «Хватит врать и воровать!». Из Ульяновской области поступают и сообщения о том, что из бюджета выделены деньги на бесплатные экскурсии по области для социально незащищенных слоев. Опасение вызывает то, что срок действия «бесплатных» экскурсий завершается за два дня до выборов. Старожилы вспоминают, что перед прошлогодними выборами на подобных экскурсиях раздавали агитационные листовки партии власти, а завершались туры встречей с кандидатом. Андрей Бузин отмечает, что подобные нарушения есть везде, но сигналы поступают в основном от регионов, где развито движение наблюдателей и много людей с активной гражданской позицией. Вывод у этой истории простой. Произошли позитивные для избирательной системы изменения в Центризбиркоме. Но до идеала еще далеко. Как далеко и до реализации на практике пяти принципов — недопустимости «политической коррупции», обеспечения объективности волеизъявления граждан, высокого качества демократических процедур, приоритета доверия к выборам над процентными показателями и равных условий для политической конкуренции, — наличие «законных» проблем и практических изъянов тому доказательство. Будут ли выборы честными? Скорее всего, фальсификаций будет меньше, и голоса считать будут точнее. Но, чтобы выборы стали свободными, надо освободить их от вмешательства исполнительной власти. |

|

#6

|

||||

|

||||

|

|

|

#7

|

||||

|

||||

На предстоящие в сентябре выборы в Госдуму заявились всего 8 "малых" партий, не имеющих права выдвигать кандидатов без сбора подписей. Но, по мнению аналитиков, ни одна из них не пройдёт. Малыши Как напоминает Ъ, всего в стране 74 партии, из них 14 могут выдвигать кандидатов, не собирая подписи, т.к. представлены в Госдуме и региональных заксобраниях. Из остальных о желании участвовать в выборах заявили 8 партий, но до финиша кампании дойдут далеко не все. Партия "Народ против коррупции" и "Партия добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров" ограничились тем, что провели предвыборные съезды. Документы от них в ЦИК так и не поступили. Другие две партии — "Партия социальных реформ" и "Возрождение аграрной России" — документы подали, но ЦИК отказал им в регистрации из-за обнаруженных ошибок. ( Collapse ) В итоге пока не сошли с дистанции четыре партии — "Союз труда", "Родная партия", "Великое Отечество" и "Воля". Каждой из них до 3 августа требуется собрать 200 тысяч подписей для регистрации федеральных списков и подписи 3% избирателей в округах для регистрации одномандатников. У "Воли" задача чуть проще: ЦИК заверил только федеральный список этой партии, так что "окружные" подписи ей собирать не придётся. Ещё две партии собирают подписи только для регистрации одномандатников. У "Партии родителей будущего" по округам идёт 31 кандидат, у "Партии возрождения села" — 1. Ъ отмечает, что на данный момент ещё никто не собрал необходимое количество подписей. По данным издания, у "Союза труда" на конец июля было собрано более 70 тысяч подписей, у "Великого Отечества" — около 60% подписей на 20 июля. По остальным партиям точных данных получить не удалось, но все они говорят о том, что собрано 50% подписей плюс-минус. О феномене партии "Воля" рассуждает юрист и политтехнолог Олег Молчанов (Самара): "Светлана Пеунова, лидер партии "Воля", собирала 200 тысяч подписей на выборах президента Российской Федерации. Члены партии — это люди, которые действуют не за страх, а за совесть, то есть все готовы отдать последнюю рубашку, квартиру, машину на партийные нужды, что абсолютно не характерно для других партий, а характерно для религиозных организаций. Это такое сплоченное сообщество единомышленников, присутствует во многих регионах России. <...> Насчёт федерального списка не могу точно сказать. Но никаких признаков сбора подписей в регионах не видно. И я сомневаюсь, что они представят в избирком 200 тысяч подписей, собранных в 30 регионах России." Политолог, кандидат исторических наук, доцент кафедры политических наук и международных отношений Крымского Федерального Университета им. В.И. Вернадского Дмитрий Омельчук (Симферополь) скептически оценивает шансы "малых" партий на выборах: "У нас, если не ошибаюсь, сегодня то ли 62 партии зарегистрированы, то ли 64. То есть по количеству регистраций мы молодцы. Но если говорить о возможности прохождения, то реально точно с колоссальным отрывом пройдёт "Единая Россия". Я даже думаю, что это будет один из самых высоких показателей по России в целом. Крымский избиратель привык голосовать за партию власти, половина крымчан уверены, что Путин — лидер партии, а рейтинг Путина у нас очень высокий. Ещё имеет шанс пройти ЛДПР за счёт раскрученности бренда и лидера, который может забрать часть протестного электората. Проходит КПРФ Зюганова, в Севастополе она даже может быть второй после "Единой России", севастопольцы достаточно сильно обижены на то, что с ними происходит в последнее время. Все остальные партии больше заявляют себя внешне, чем работают на самом деле. <...> Но, честно говоря, все остальные так называемые малые партии никак себя не проявляют, структурно партийно не организованы. И пока говорить о серьёзном партийном строительстве в Крыму не приходится. Оппозиции в Крыму тоже нет. Она обсчитывается единицами и серьёзной электоральной поддержкой не пользуется. Поэтому какие бы название мы сегодня из списка в 62-64 партии не вспомнили, реально 2-3 процента возьмут единицы." Ну, как-то так. Полную версию материала можно прочитать тут. |

|

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

|

|