|

|

|

|

#1

|

||||

|

||||

|

http://www.mk.ru/economics/2016/12/0...ne-koreya.html

У «гражданского общества» в России есть возможности для развития Вчера в 19:42,  фото: Геннадий Черкасов Мы живем во времена, когда все прежние политологические понятия сильно затерлись. Это и «демократия», и «социальное государство», и «гражданское общество». Они произносятся многократно с самых разных трибун, официальными лицами и экспертами уже скорее по инерции, чем с каким-то практическим смыслом. Уже очевидно, что общественно-политические процессы и в России, и в развитых странах дают какие-то новые, необъясняемые прежними представлениями результаты. Это и Брекзит, и победа Трампа, и реакция на миграционный кризис в Евросоюзе, и повсеместный рост популизма, и неординарное поведение нашей страны. Но значит ли это, что всю старую конструкцию институтов, которая сформировалась в странах европейского типа за послевоенные десятилетия, надо выкинуть на «свалку истории»? Думаю, что нет. Проблема только в том, чтобы осовременить эти институты, сделать их ближе к обществу. Возьмем, например, понятие «демократия». Мы все привыкли, что граждане свое волеизъявление по поводу государственных дел демонстрируют на выборах, делегируя в законодательную власть своих представителей. Максимум демократии здесь, как принято считать, это честные, конкурентные избирательные процедуры, когда проигравшая сторона признает свое поражение. Но в чем, как уже видно, изъян такого механизма? Постепенно формируется профессиональный политический класс, который монополизирует власть. Он формально делится на «либералов», «консерваторов» и «социал-демократов», которые ожесточенно борются за места в парламентах и правительствах, но никого внутрь себя не допускают. Фактически речь идет о мелькании одних и тех же лиц (в разных сочетаниях), которые принимают решения от имени граждан. Но почему за них общество голосует? Тут и мастерство политической риторики, высочайший профессионализм избирательных штабов, и до недавних пор отсутствие реальной альтернативы, «свежей крови». Но, как известно, капля камень точит. Сделали свое дело усиливающееся подспудное недовольство сложившимся порядком, нарастающее ощущение того, что тобой манипулируют. Наиболее яркий пример — только что прошедшие выборы американского президента. И, судя по всему, это только начало — на очереди Франция, Нидерланды и, возможно, даже Германия. Кстати говоря, я сильно не уверен, что все эти пертурбации пойдут на пользу перечисленным выше западным странам. Если пробить даже маленькую дырочку в плотине, то итогом может стать ее полное разрушение с последующей масштабной катастрофой. Поэтому упомянутому выше политическому классу надо извлечь уроки из уже состоявшихся внесистемных событий, чтобы не перевернуть лодку общественного развития. И выход тут один: максимально приблизить граждан к принятию решений по всем — большим и малым — вопросам жизни страны. Децентрализация власти может происходить самыми разными способами: усилением местного самоуправления, делегированием управленческих функций от государства общественным и самоуправляемым организациям, использованием новейших IT-технологий для выявления предпочтений людей. Этот ход поможет примирить неизбежные из-за технического прогресса процессы глобализации с боязнью потери национальной и этнической идентичности. Пойдет ли на это западный политический класс? Скорее всего, да, хотя по факту это радикальная смена лиц и поколений, находящихся у власти. Станет это возможным прежде всего из-за того, что, несмотря на очевидные сложности, — политические системы в странах европейского типа все-таки не утеряли своего демократического характера, главным признаком которого является сменяемость власти под давлением собственного населения. С «социальным государством» все куда проще. Как показывает вся мировая история, оно невозможно без развитой демократии, которая направляет общественные ресурсы на настоящие приоритеты. Пушки, танки и ракеты становятся таковыми или в условиях горячей войны, или в авторитарном (тоталитарном) государстве, которое озабочено поиском внутренних и внешних врагов для «консолидации» нации вокруг правящей группы и конкретного несменяемого вождя. Конечно, и тут бывает рост уровня жизни, но он как появляется, так потом и меняется на падение в связи с неотвратимыми причинами. Хороший пример — Венесуэла, полностью зависящая от цены на нефть. А вот для того, чтобы избавиться от «ресурсного проклятия», нужен нормальный инвестиционный климат, гарантии частной собственности, независимый суд и, конечно, по-настоящему конкурентная политическая система. Всем рекомендую по этому поводу почитать переведенную на русский язык книгу Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона о том, почему одни страны богатые, а другие бедные. Конечно, и в развитых странах время от времени случаются экономические кризисы, которые в социальном плане неприятны значительной части общества (рост безработицы, снижение доходов). Но почему-то даже такие популисты, как Дональд Трамп или авторы Брекзита, не ставят вопрос об отходе от рыночной экономики или построении «социализма с человеческим лицом». Даже они прекрасно понимают, что такого рода эксперименты не будут поддержаны большинством населения, которое нутром чувствует: это красные флажки, перейдя за которые начинается социальная катастрофа, из которой выбраться можно только ценой потери десятилетий сытой обывательской жизни. А теперь посмотрим на Россию. Несмотря на то что в нашей Конституции «социальное государство» закреплено как уже состоявшийся факт, можно с большой долей вероятности предположить: это пока не более чем декларация. Реальная ситуация в стране далека от социального благополучия, которое к тому же еще более скукоживается под влиянием экономического кризиса. Ну и до стандартов демократии не XXI, а даже XX века нам еще очень далеко… И на этом месте самое время вспомнить про «гражданское общество». Это понятие давно превратилось из существительного в безликое, ничего не обозначающее междометие всемирного политического языка. А ведь гражданское общество — это не фантом, а вполне реальный институт жизни не только на Западе, но и в недемократичной России. Где же его разглядеть? Сначала необходимо указать, что есть страны, в которых гражданского общества точно нет. Их не так много, но этот факт характерен для Северной Кореи, а также Сомали, Судана, Гаити, Ливии и подобным т.н. failed-state. Во всем остальном мире активность людей как граждан в той или иной степени проявляется в трех формах: — группы, не имеющие официальной регистрации, появившиеся для отстаивания общих социальных интересов на микроуровне (экология, взаимовыручка в быту, школьное образование и т.п.); — официально зарегистрированные НКО, занимающиеся самой разнообразной деятельностью — от благотворительности до защиты прав человека; — местное самоуправление, которое, в частности в России, согласно Конституции не входит в систему органов государственной власти. И вот тут как раз начинаются различия в сочетаниях этих трех колонн гражданского общества, что и определяет общий политический ландшафт каждой из стран. Например, в наиболее демократических странах как настоящего, так и скорого будущего роль официально зарегистрированных НКО заметна, но явно не преобладает. Дело в том, что там, как правило, существует мощное местное самоуправление, которое берет на себя решение основной массы местных вопросов. При этом действует и большое число grass-routes — неформальных групп граждан, которые самоорганизовываются по интересам и только в редких случаях носят протестный характер. Для решения вопросов местной жизни есть, повторюсь, муниципалитет, а общенациональные интересы, системная благотворительность регулируются через зарегистрированные НКО и выборы. В странах малоразвитых, в которых, как правило, установлен авторитарный режим, гражданское общество сосредоточено в самом низу, на микроуровне, в виде неформальной самоорганизации людей для решения своих самых насущных бытовых вопросов. Фактически это замена местного самоуправления, которое в такого типа странах не более чем коррупционная машина. Зарегистрированные НКО там являются так называемыми GONGO (Government Organized Non-Government Organization), или, если перевести на русский язык, — «организованные правительством неправительственные организации». Мы в России находимся как раз посередине между описанными выше моделями устройства гражданского общества. У нас есть зачатки местного самоуправления — правда, в последние годы подавляемые через их огосударствление. Есть и множество — более 200 тыс. зарегистрированных НКО, из которых все более значимая часть может быть отнесена к GONGO, но большинство пока еще пытается выживать независимо от государственного руководства. Против наиболее строптивых наша власть использует ярлык «иностранного агента» или/и перерубает возможности независимой финансовой подпитки из российских источников. На этом негативном фоне некоторый оптимизм связан с появлением и активизацией, особенно в крупных городах, неформальных групп, отстаивающих социальные и общественные интересы, например, при «точечной» застройке территории, уничтожении памятников природного и культурного наследия, «оптимизации» сети школ и медицинских учреждений. Понятно, что гражданское общество не может быть прямым инициатором давно назревших в России перемен. Но его голос, в целом становящийся все более тревожным, крайне важен именно сейчас, когда наша власть пытается заглянуть хотя бы на несколько лет вперед. И если мы все-таки решимся на реформы, то кроме профессионализма чиновников их успех невозможен без зубастого, ершистого, но неравнодушного к судьбам страны гражданского общества, которое возьмет на себя основные функции по формированию демократических институтов и социального государства в России XXI века. |

|

#2

|

||||

|

||||

|

http://www.mk.ru/politics/2017/10/18...e-100-let.html

Была ли Февральская революция 1917 года первой «цветной»? Сегодня в 17:06,  фото: Алексей Меринов Оказывается, мы стесняемся своего великого прошлого. Всё, что выходит за пределы победы в Великой Отечественной войне и полета Гагарина, не вспоминается в официальном обороте и не отмечается. Хотя это были события всемирно-исторического значения, в некоторых из которых участвовали ныне живущие россияне или их деды-прадеды. Я имею в виду 1917-й и 1991-й годы. Еще в конце прошлого года мне было любопытно наблюдать за тем, как встретит наша власть февраль 1917 года. И, наконец, я дождался Распоряжения Президента №412-рп от 19 декабря 2016 года «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию революции 1917 года в России». Уже само название заинтриговало своей предопределенностью: значит тогда произошла одна революция, которая началась в Феврале и закончилась в Октябре? Некоторые современные историки так и считают, называя всё это Великой Русской (Российской) революцией. Но научная дискуссия, как я знаю, еще далеко не закончена. Многие авторитетные историки считают, что дело не исчерпывается только 1917-м. Великая Русская (Российская) революция, по их мнению, растянулась аж до окончания Гражданской войны, когда стало понятно, к кому перешла власть в той стране, что осталась от бывшей империи. Не менее интересно и содержание самого президентского распоряжения. Оно весьма лапидарно и в содержательном плане сводится к рекомендациям в адрес «Российского исторического общества» организовать оргкомитет «по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию революции 1917 года в России» и местных властей - принять участие в этой деятельности. Стало очевидно, что официальных мероприятий с участием «первых лиц» не будет. Но почему? Это стало понятным на заседании Оргкомитета, который собрался в первый раз в конце января этого года. Единственное официальное лицо – глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, который по совместительству является председателем Российского исторического общества – высказался вполне определенно: «В целом ряде стран в последние годы осуществляется импорт так называемых революционных технологий и цветных революций, которые всегда приносят вслед за собой кровь, смерть граждан, разрушения и бедствия для тех стран, которые стали жертвами подобных экспериментов. Но в генетической памяти российской нации живо представление о цене Революции и ценности стабильности». Так вот что заставило нашу власть свести к минимуму всякие упоминания о событиях столетней давности! Февраль 1917 года в их представлении был чуть ли не первой «цветной революцией» на нашем куске Земли. Причем прозвучало слово «импорт», которое отсылает нас к конспирологическим версиям о том, что самодержавие пало жертвой то ли масонов, то ли немцев, то ли англичан. Получается, что монархия и в начале 1917 года была самодостаточна, обеспечивала стабильность развития страны и лишь какие-то внешние супостаты смогли ее обрушить. Я думаю, что эта трактовка событий председателя Российского исторического общества вызывает лишь недоумение у всех серьезных исследователей. Не буду приводит здесь пространные цитаты и фамилии – очень легко заглянуть в Интернет и их найти. Но лично для меня принципиально важен факт того, что отречения Николая II от престола потребовали практически все командующие фронтами сражающейся российской армии во главе с начальником Генштаба генералом Алексеевым. Это говорит о прогнившем насквозь самодержавном строе. Николай II, даровав в 1905 году Манифест, должен был довести дело до конца, установив в стране конституционную монархию. Но взяв свои прогрессивные намерения обратно, он фактически подписал смертный приговор и империи, и, как оказалось, собственной семье. Урок Февраля 1917-го, который действительно актуален для нас, очень прост: любая власть должна вовремя трансформироваться сама, если, конечно, она хочет сохраниться хоть в каком-то элементе нового режима. Кстати, этого не поняло и Временное правительство, которое продолжило ненавистную солдатами войну и фактически отказалось решить земельный вопрос. Большевики мастерски воспользовались этим, устроив, как оказалось, победоносный для себя Октябрь. Тут можно в очередной раз вспомнить о «пломбированном вагоне» и «золоте немецкого Генштаба», но любой серьезный исследователь снова же укажет на то, как именно Временное правительство (а не «иностранные агенты») последовательно готовило почву для собственного свержения. Поэтому урок Октября 1917-го для нас заключается в том, что элита, внезапно вынесенная волею судьбы на вершину власти в стране, переживающей системный кризис, не должна чураться проводить и популистскую политику. Не в том, конечно, смысле, который вкладывается в это понятие сейчас: раздача денег, национализация собственности... Нужно просто угадать те болевые точки, поработав с которым можно развернуть общественное мнение в свою сторону. В этом контексте никак не годится нынешнее увлечение технократизмом, которое непонятно большинству нашего неплохо образованного населения. Куда отзывчивее была бы работа с такими феноменами, как «справедливость» и «мораль». Если же обратиться к феномену 1991 года, то и тут мы видим отчетливое стремление власти как можно быстрее забыть о тех эпохальных событиях, которые тогда происходили: ГКЧП и конец СССР. Кроме уже знаменитой фразы о «величайшей геополитической катастрофе» никакой другой официальной оценки тех еще недавних переломов нет. В августовский день, когда трое ребят отдали свои жизни за свободную Россию, ни один представитель нынешней власти не посещает ни известное место на перекрестье Арбата и Садового кольца, ни могилы героев. Нет никакого официального участия в годовщинах победы над ГКЧП, днях российского флага. Но ведь события 1991 года даже в конспирологических версиях никак не связаны с иностранным вмешательством. Советский строй из года в год упорно рыл яму, в которую он сам же свалился, моментально разбившись как ледяное зеркало Снежной королевы. Этот факт надо просто зафиксировать, не пытаясь склеить из его осколков что-то старо-новое. Но тогда, как я понимаю, возникнет вопрос: а что же мы в России хотим создать или, как сейчас модно говорить, каков наш «образ будущего»? А с этим, как я вижу, всё довольно грустно. В начальствующих головах смешались кони и люди: упомянутая уже ностальгия по «советскому», неприязнь к «западному», фетишизация «технократизма» вкупе с бесконечными разговорами о «традиционных ценностях». И всё это увенчивается элементарной боязнью что-либо менять, хотя «стабильности» в российской системе уже давно нет и она может рухнуть под тяжестью накопившихся диспропорций в один неожиданный для всех момент, как это произошло с царским самодержавием и Советским Союзом. Для того, чтобы избежать такого гибельного для страны поворота событий и нужно не замалчивать аналогичные исторические события, произошедшие в 1917 и 1991 годах, а открыть полномасштабную не только экспертную, но и политическую дискуссию о том, что же тогда произошло. Конечно, тут столкнутся различные позиции, но это норма для общества, чувствующего себя здоровым и устремленным в будущее, а не цепляющееся за мифы о своем прошлом или вовсе забывшее о нем. Такой путь прошли или проходят все успешные страны – возьмите, например, Францию и ее Великую революцию 1792 года, Германию и ее нацистский период, США и их Гражданскую войну. Символы иногда имеют принципиальное значение. Самый главный государственный праздник Франции – день взятия Бастилии. Это был момент перелома в борьбе за свободу против самодержавия. Для России таким днем было 3 (16 по новому стилю) марта 1917 года, когда великий князь Михаил Александрович, в пользу которого отрекся от престола Николай II, передал судьбу монархии в руки Учредительного Собрания. Это и есть тот день, когда Россия получила шанс на свободу. Другое дело, что мы этим шансом никак не можем воспользоваться. Но именно поэтому, если вглядываться в желаемый «образ будущего» нашей страны, то эта дата должна стать важнейшим государственным праздником. Надеюсь, что эти времена скоро настанут. Автор, член Комитета гражданских инициатив |

|

#3

|

||||

|

||||

|

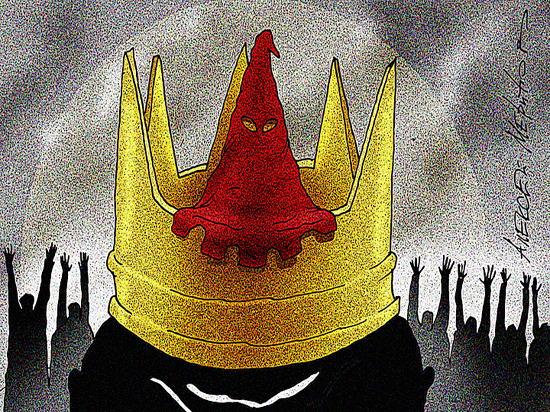

http://www.mk.ru/politics/2017/11/16...uzhen-car.html

Не стоит надеяться на то, что реальный мир будет устроен по образцу марвеловских комиксов Вчера в 17:36 С момента публикации статьи помощника российского Президента Владислава Суркова «Кризис лицемерия. «I hear America singing»» прошло уже ровно столько дней, чтобы схлынула поднятая информационная волна. Вот теперь можно спокойно, не придираясь к вычурности текста, попробовать понять, что же хотел сказать Владислав Юрьевич.  фото: Алексей Меринов Сначала оттолкнемся от очевидных фактов. Российские официальные лица публикуют в СМИ тексты, которые заранее согласовываются в вышестоящих инстанциях. Это незыблемое бюрократическое правило, кстати, действующее не только в нашей стране. А уж у нас, как известно, если дискуссии и выражение собственного мнения чиновником, тем более помощником Президента, допускаются только в закрытом режиме. На публику, как правило, выходит пресс-секретарь или нам предъявляется уже подписанный правовой акт. Поэтому сам факт появления статьи Суркова – это в любом случае не просто выражение его собственного мнения, а передаваемый через него месседж «граду и миру». От кого? Догадаться, я думаю, несложно, учитывая плотную востребованность Суркова в связи с украинскими делами, которыми рулит непосредственно Владимир Путин. Владислав Юрьевич, как известно, мастер художественного слова. Пишет книги, якшается на равных с творческой интеллигенцией, переживает, как все мы помним, за креативный класс. Именно поэтому мы имеем такой жанр – слегка напоминающий психоделический поток сознания, частое использование англицизмов, отсылка к metal band. Какой же месседж посылается всем нам? После длинной и повторяющейся в разных словосочетаниях подводки о том, что Запад (и прежде всего США) погрязли в лицемерии, в самом конце этой, на самом деле весьма занудной статьи, мы видим следующий короткий абзац: «Возможно, и завтра из «всего этого хаоса и всей этой лжи» растерянные толпы будут выведены сильной рукой. Царь Запада, основатель цифровой диктатуры, вождь с полуискусственным интеллектом уже предсказан вещими комиксами. Почему бы этим комиксам не сбыться? Тоже вариант.» Тут же вспоминаются марвеловские фильмы, весьма профессионально произведенные в Голливуде, которые многие из нас смотрят, не отрываясь от экрана. Это действительно завораживающее зрелище, в котором лихо закручен сюжет и, кстати, добро из комиксов всегда побеждает кажущееся поначалу непобедимым зло. Для этого используются какие-то сверхновые технологии, изобретенные гениями-одиночками или данные им от рождения невероятные способности – Человеком-пауком, Капитаном Америка, людьми Икс, Железным Человеком и прочими супергероями. Это мир жестких баталий, где побеждает сила и выносливость, но никак не человеческая солидарность и коллективная воля больших масс. Люди в этих фильмах – биомасса, которая, если нужно, легко приносится в жертву, когда выясняет отношения некая высшая раса сверхчеловеков-полумашин. В появлении таких фильмов нет ничего страшного – зритель с удовольствием их смотрит, так же и хоррор или эротику. Пока в массовом сознании на Западе – это товар, который заполняет свободное время, щекочет нервы, как аттракцион типа «русских горок». Воплощать этот вымышленный мир в реальную жизнь могут только маргиналы-одиночки, о которых пока ничего не известно. Духовными побудителями современного терроризма являются более серьезные вещи, связанные скорее с возрождением фундаментализма во всех его видах, чем с идеями, навеянными комиксами. Нельзя отрицать, что западная цивилизация переживает нелегкий период. Накопилась куча проблем во всех сферах. И здесь, конечно, каждый волен считать: то ли это исторический крах базовых институтов (демократия, рыночная экономика и права человека), то ли болезни развития, которые просто расчищают поле для еще более полной реализации этих институтов. Видимо, Владислав Сурков и те люди, которые санкционировали публикацию его статьи, уверены в «закате Европы» по Шпенглеру. Действительно, если обозреть исторические циклы в развитии западной цивилизации, то после окончания Первой мировой войны на очень короткое время почти повсеместно в Европе установились демократические режимы, на смену которым в Италии и Германии быстро пришел тоталитаризм, который присоединился к сталинскому Советскому Союзу. После Второй мировой войны и, особенно, после революций 1989 года в странах Варшавского договора и распада СССР в 1991 году, демократические режимы стали желаемыми по всей Европе. Вспомним Фукуяму с его «концом истории». Но вот сейчас маятник, прежде всего в России, очевидно качнулся в другую сторону. Да, до сталинско-советских нравов нам еще жить и жить, но пока тренд в эту сторону вполне очевиден, зачастую принимая характер фарса. Некоторые страны постсоветского пространства (в том числе полноправные члены Евросоюза и НАТО) тоже пытаются подстроиться под это веяние времени. Но пример Украины и Грузии, скорее всего, идущая на убыль праворадикальная волна во Франции, Германии, Нидерландах, быстрое переваривание «феномена Трампа» традиционным американским эстеблишментом доказывают, что наступления какого-то радикального слома сложившей системы, которая обобщенно называется «Запад», не будет. То есть пророчество коллективного Суркова о приходе «царя» - это иллюзия уже не из вымышленного мира комиксов, а из системы взглядов, которая крайне далека от того, что происходит в мире на самом деле. Кому этот месседж о появлении «царя» Запада, о «цифровой диктатуре» предназначен? Если говорить о зарубежных читателях, то очевиден намек: жесткие правители, сверхлюди легко договорятся между собой, разделив мир на столь вожделенные нашему уху сферы влияния. Речь, как можно догадаться, идет о трех «нетолстяках»: властелинах России, Китая (вспомним недавнее возвышение товарища Си) и США. Для воплощения этого миропорядка нам здесь, в России, осталось только набраться терпения, туже затянуть ремни и дождаться того момента, когда в Америке произойдет что-то глобальное. На дверях Конгресса будет навешен большой амбарный замок, а в Белом Доме воцариться Железный Человек, который будет управлять страной без всяких ненужных излишеств типа конкурентных выборов и независимых судов. Ну, а нам, смердам из креативного класса, месседж другой: если уж погрязший в лицемерии Запад, чтобы излечиться, отбросит все свои демократические бирюльки, то мы, как оказывается, не в хвосте мировой цивилизации, а, наоборот, в самом ее мейнстриме. У нас уже и царь почти есть, и придворные появились, и новая родовая аристократия благоденствует. А если к этому еще добавить немного цифровой экономики и искусственного интеллекта, то мы еще вполне можем стать одной из трех сверхдержав, которые управляют миром. Поэтому, друзья-интеллигенты, креаклы и прочая хипстерская публика, выбросьте на помойку все свои иллюзии о «свободе» и «демократии». Быстренько становитесь в строго отведенное вам место в жестко иерархическом обществе, где каждый сверчок знает свой шесток. И вам станет хорошо, благодаря щедрости царя и новой аристократии. Уверен, что подобная «философия» не оставляет России шансов на цивилизованное, гуманистическое развитие. Конечно, можно поставить под сомнение мои выводы – уж слишком мутный текст выдал помощник Президента. Но очевидно наблюдаемые изменения во внутренней и внешней политике России, к которым господин Сурков имел и имеет непосредственное отношение, дают мне все основания представить на суд читателя мой текст, который, я надеюсь, лишен напыщенности и словесного тумана. Автор, член Комитета гражданских инициатив |

|

#4

|

||||

|

||||

|

http://www.mk.ru/politics/2013/06/17...do-ruchki.html

Власть должна быть не от Бога, а от людей 17 июня 2013 в 15:17  фото: Михаил Ковалев Дмитрий Медведев У меня часто спрашивают: а было ли во времена президентства Дмитрия Медведева «окно возможностей» для перехода России из XX в настоящий, а не календарный XXI век? Помня, что произошло 24 сентября 2011 года (знаменитая «рокировочка»), даже близкие друзья ехидничают: ты, мол, убил 4 года жизни на абсолютно безнадежное дело, мы же тебя предупреждали, что Дмитрий Медведев — не более чем местоблюститель... Но дело ведь не в нем, а в жизненной позиции тех, кто, создав Институт современного развития, пытался и продолжает пытаться сказать свое экспертное слово. Меня и моих коллег причисляют к либералам. Нисколько не стесняясь этого, хочу пояснить свою позицию. В XXI веке в странах, прошедших длинный путь эволюционирующей демократии, оказалось, что такие лейблы, как «либерал», «консерватор», «социал-демократ», сформировавшиеся еще в конце XIX века, остались только как дань политической традиции. Конечно, я не собираюсь утверждать, что различий в действиях политических партий совсем не осталось. Но все серьезные политические силы объединяет основополагающий принцип, который позволяет им, ожесточенно конкурируя, в то же время не переворачивать лодку: гражданин признает право на существование государства лишь потому, что он делегировал ему полномочия, исполнение которых невозможно на уровне индивида. А чтобы государство не отбилось от рук, ему регулярно устраивают «экзамены» в виде выборов, ежеминутно рассматривают под микроскопом через СМИ и НКО. Конечно, это идеализированная схема. В реальной жизни в развитых странах бывает все — и чиновничье воровство, и непрофессионализм. Но это, как правило, имеет последствия: правящая партия проигрывает выборы, пойманных за руку нарушителей закона и этических норм (например, списавших диссертации) моментально увольняют, невзирая на личности. Подавляющее большинство граждан Евросоюза, даже в Восточной Европе, часто будучи недовольными качеством работы государства, не требуют перехода к другой модели, принципом которой является примат власти над гражданином. Они не хотят, чтобы государство сакрализировалось и рассматривало каждого конкретного человека в качестве расходного материала. Тем более что у европейских народов есть горький опыт корпоративных (а значит, авторитарных и даже тоталитарных) государств почти везде: муссолиниевская Италия, нацистская Германия, франкистская Испания, салазаровская Португалия, «социалистическая» Восточная Европа... Я сделал этот экскурс для того, чтобы подчеркнуть: водораздел между различными политическими взглядами и в России давно уже проходит по линии отношений гражданина с государством. Но наше отличие от Европы в том, что если там сторонники корпоративного государства находятся в положении политических маргиналов (их очень мало, и у них нет шансов прийти к власти), то у нас сторонников сакрализации власти много. Это и ностальгирующие по «сильной руке», и церковники всех крупнейших конфессий («власть — от Бога»), и прихлебатели, пытающиеся попасть в нынешний официальный мейнстрим, и просто уставшие от нашего бардака люди, считающие, что, сменив одни лица во власти на другие, можно успокоиться и ожидать очередных милостей от государства. Тут сказывается и тяжелая история, и — главное — массированная пропаганда, которая начиная с середины 2000-х годов полилась на головы наших людей с телеэкранов (и не только). Лишь слегка забронзовев, власть решила увековечить себя в качестве института, данного свыше. Тогда же пошло в ход обозначение в качестве «либералов» тех, кто якобы позиционирует себя как «антигосударственников», чуть ли не «русофобов». Когда тебе «сурковская пропаганда» каждый день внушает, что те, кто ставит под сомнение эффективность нынешнего государства, — враги России, волей-неволей поверишь: эти «либералы» работают на западные деньги, хотят расчленить страну, уничтожить половину (а может, и больше) ее населения и т.д., и т.п. Перемещение Медведева на пост президента сопровождалось высказываниями, резко контрастирующими с этой пропагандой: вспомним знаменитый лозунг «Свобода лучше, чем несвобода», статью «Россия, вперед!». Можно было, конечно, сразу махнуть рукой и сказать, что все это имитация. Но мне казалось, что если есть хоть один шанс из тысячи, то стоит рискнуть. Я сторонник такого типа госуправления, когда «первое лицо» (президент, премьер-министр) опирается на мощную команду экспертов, которые разворачивают перед ним глубокую аналитику: постановка проблемы, возможные варианты ее решения и последствия. Задачи «первого лица»: а) такую команду иметь; б) брать на себя политическую ответственность за выбор варианта действий. Никакой сакральности здесь и в помине нет. У нас же, начиная с середины 1990-х годов, начал развиваться другой тип госуправления: «первое лицо», Борис Ельцин, постепенно перешел в режим ручного управления страной. Некоторые приближенные стали за глаза величать его «царем Борисом», появилась и свита, верноподданнически поддакивающая патрону и оттирающая тех, кто пытается сказать хоть что-то перпендикулярное. Перепрыгивая в наши дни, мы видим, например, судьбу «Стратегии-2020», которую по поручению Владимира Путина готовили десятки, если не сотни экспертов. Получился интересный документ (хотя у меня к нему куча претензий), который мог стать отправной точкой для широкой дискуссии о путях развития страны. А что в результате? Пачка бумаг в столах высокого начальства, которое действует без оглядки на профессионалов. Снова расцветает «ручной режим», который порождает массу ошибок, и они, накапливаясь, ведут нас к неминуемой внесистемной встряске. Не буду сейчас анализировать причины, которые унесли Дмитрия Медведева в политическое небытие. Но кое-что отметить хочу. Если он действительно имел договоренность с Путиным о своем президентстве только на 4 года, то его модернизационные речи — самое настоящее предательство тех, кто надеялся на вроде бы открывшееся окно возможностей. Если он такой жесткой договоренности не имел и реально рассчитывал не только на свой второй срок, но и на реальные реформы, значит, Медведеву просто не хватило умений политика. Но тогда он должен был, во-первых, по-другому уходить и, во-вторых, вести себя иначе после отставки. Конечно, желание побыть премьером — это намек на то, что он повторит загогулину Владимира Путина, т.е. вернется на первую позицию. А уж лидерство в «Единой России» должно было бы обеспечить триумфальную победу на выборах в Думу в 2016 году, подкрепив амбиции Медведева на 2018 год. Но здесь уже сейчас видна двойная ошибка: быть премьером в испускающей дыхание экономике — смертельно для сохранения политической репутации, а лидерство в «Единой России» это только усугубляет. Если уж он не смог организовать себе второй президентский срок, то нужно было отойти в сторонку (например, в Конституционный суд), предоставив привилегию быть битым со всех сторон кому-то другому. Вызывает недоумение, переходящее в презрение, и позиция Медведева по отношению к собственным же идеям и сторонникам времен его президентства. Никто и не ожидал, что он будет объявлять себя «либералом». Но заявить, вступив в «Единую Россию», что он «консерватор», — еще и интеллектуальное предательство. В наших условиях (мы не Великобритания) у этого слова смысл один: ничего менять не надо. А как же необходимость глубоких реформ, о которых он писал и говорил? Дальше — больше. Голосами его партии Дума принимает пакет законов в стиле взбесившегося принтера — Медведев молчит. Его любимый проект «Сколково» троллят, близкого к нему эксперта Сергея Гуриева фактически выталкивают из страны — Медведев молчит. Значит, согласен с этим? А возглавляемое им правительство одобрило проект закона, еще более усложняющего положение НКО. Но хватит о Медведеве. Люди приходят и уходят, а страна со своими проблемами остается. Нужно, чтобы как можно больше людей, позиционирующих себя по отношению к государству не как к сакральной сущности, а лишь как к одному из общественных институтов, увидели друг друга и поняли, что они — сила. Этот слой уже не так мал — не менее 20–25% взрослого населения. И он вполне достаточен для того, чтобы рано или поздно, когда откроется очередное окно возможностей (а счет, я уверен, идет не на десятилетия, а на годы), взять на себя ответственность за Россию. Мы должны трансформировать свою гражданскую позицию в конкретные механизмы, программы действий и «дорожные карты» с помощью максимально широкого круга небезразличных к будущему страны людей. Институт современного развития этим занимался и будет заниматься, в частности, в партнерстве с Комитетом гражданских инициатив Алексея Кудрина. Мудрый Махатма Ганди сказал: «Сначала вас не замечают, потом над вами смеются, потом борются с вами. А потом вы побеждаете». [Заполни заявку о ремонте на сайте К-РАУТА и получи скидку 10%] Заполни заявку о ремонте на сайте К-РАУТА и получи скидку 10% Автор, член Комитета гражданских инициатив |

|

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

|

|