|

|

|

|

#1

|

||||

|

||||

|

http://www.pravda.ru/society/fashion...orical_view-0/

05 дек 2010 в 00:10 Общество » Наследие » Россия 5 декабря в России отмечается важная памятная дата — годовщина начала контрнаступления Красной Армии под Москвой в 1941 году. Эксперты, опрошенные "Правдой.Ру", считают ее одним из величайших сражений Великой Отечественной войны и ставят в один ряд со Сталинградской битвой. По их мнению, битве под Москвой стоило бы уделять больше внимания.  Фото: AP Махмут Гареев, генерал армии, президент Российской академии военных наук, доктор военных наук, доктор исторических наук, профессор: Думаю, самое страшное, что у нас сейчас происходит, — небывалая политизация и идеологизация нашей истории. Это относится и к битве под Москвой, и к Катынским событиям, и к другим фактам. Истинное положение вещей, анализ ситуации, те объективные события, которые происходили, ныне мало кого интересуют. Все хотят подогнать историю в угоду каким-то политическим установкам. Поэтому искажаются и битва под Москвой. Вот на днях один из телеканалов показал сюжет о сражении под Москвой. Все важнейшие факты искажены. Там рассказали, что Сталин вроде якобы вообще запрещал обороняться, хотя генералиссимус на самом деле утвердил планы, согласно которым в начале войны армия имела прикрытие. Надо отразить наступление противника, а потом самим переходить в наступление. Есть документы, подтверждающие это. И все равно рассказываются какие-то байки. К сожалению, таких вещей немало. Недавно по телевидению показали также нашумевший фильм про Ржев. Так в основе него лежала самая настоящая клевета. Я сам был участником этих событий, был ранен там. Мы знаем, как все происходило. Они же все переврали. Причем давать оценки, устраивать суд, кто как воевал, поручено бывшим фашистским солдатам и офицерам. Они дают оценки. А нас изображают как каких-то баранов, как скот, которых отправляли в бой. В кинофильме приводятся слова командира немецкой дивизии Гроссмана, мол, "германский солдат ушел непобежденным с Ржевской земли". А мы, получается, пришли побежденными на нашу Ржевскую землю? Эти фашисты потом и до Берлина дошли, капитулировали — и везде они непобежденные. А мы, выходит, и тогда были побежденные, и сейчас в идеологическом отношении побежденные.  Фото: AP Президент создал комиссию по борьбе с фальсификацией истории, но там работают сами фальсификаторы. В составе этой комиссии есть кто угодно, и нет ни одного участника войн. Вы можете себе представить — комиссия по борьбе с попытками фальсифицировать историю Великой Отечественной войны, и в ней нет ни одного участника этой войны? Есть в этом какая-то логика? Нельзя искажать историю. Надо быть правдивыми. В том числе и по поводу освещения великой Битвы под Москвой. Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ: С одной стороны, Битва под Москвой была переломным моментом в войне. Да, был еще Сталинград, но Битва под Москвой была первой крупной победой той войны. Если взять современные футбольные битвы (к счастью, сегодня в основном битвы разгораются на спортивных полях) то это был, что называется, первый ответный гол. Потом они еще забивали, потом мы сравняли счет и вышли вперед, но это был первый и сверхважный для психологического настроя, он начал переламываться в этом момент, — мы можем побеждать. Это неоценимое значение этой битвы. И отстояли не просто одни из городов, а столицу- это два. Как надо отмечать знаменательную дату — не самый простой вопрос. Конечно, надо отмечать, надо чествовать ветеранов и, по крайней мере, не объявлять до бесконечности, что вот-вот им дадут квартиры в течении десятилетий… При этом все-таки не пытаться "замазывать" нынешние поражения той Победой, которая была много лет назад. "У нас это плохо, это плохо, но ведь тогда мы победили", — порой это проскальзывает. И чествуя героев, отмечая даты побед, неплохо было бы и вспоминать другой подвиг и даты его есть — это восстановление разрушенного хозяйства страны, когда после страшной войны в кратчайшие сроки были восстановлены промышленность, экономика, отстроены заново разрушенные города. Об этом как-то совсем не говорят, а этот гражданский подвиг был, может быть, не менее важным и не менее героическим, чем победа в войне. Виктор Мироненко, руководитель Центра "Европейский Союз — Восточная Европа" Института Европы РАН, в 1986–1990 годах — первый секретарь ЦК ВЛКСМ: Честно говоря, я не встречал какой-то информации о намерении отмечать эту дату. Хотя отмечать ее следует, она того достойна, потому что Битва под Москвой была переломным моментом в Великой Отечественной войне, так же как и Сталинградская битва. На мой взгляд, таких переломных момента было два: то, что гитлеровские войска были остановлены под Москвой, и "блиц-криг" провалился, а затем Сталинградская битва.  Фото: AP И конечно, это заслуживает того, чтобы вспомнить эту дату и отметить ее как на государственном, так и просто на человеческом уровне. Мы в своем историческом кругу будем это делать. Сообщество историков Украины и России, как это ни странно, собирается 30 ноября -1 декабря на заседание Российско-Украинской межисторической комиссии. Мы уже достигли понимания в проблемах голода 30-х годов, революции и т.д. В этот раз будет обсуждаться очень интересный на мой взгляд материал, подготовленный российскими и украинскими историками именно по Великой Отечественной войне — или Второй мировой, как сейчас предпочитают называть ее некоторые украинские историки. То есть событие, заслуживающее очень серьезного внимания и памяти на государственном и на любом другом уровне. Мы, историки, со своей стороны не забываем ничего — профессия обязывает. И продолжаем искать материалы, факты, продолжаем обсуждать… Ведь не секрет, что сейчас возникают разные точки зрения, мягко говоря, очень оригинальные, на исторические осбытия, в том числе на войну. Они были и раньше. Поэтому, несомненно, дата заслуживает самого серьезного внимания, и нам стоит вспомнить тех, кто отстоял Москву в декабре 1941 года. Последний раз редактировалось Chugunka; 08.12.2016 в 11:13. |

|

#2

|

||||

|

||||

|

http://www.pravda.ru/faith/religions...lin_matrona-0/

07 дек 2010 в 00:10 С переломным моментом в истории Великой Отечественной войны — битвой под Москвой — связано немало мистических историй. Рассказывают, что враг не смог войти в столицу благодаря молитвам тайных подвижников благочестия, а с одной из святых — Блаженной старицей Матроной — даже встречался Сталин. Имеют ли эти предания реальную основу?  Фото: AP Легенды и апокрифы, повествующие о чудесной помощи Богородицы и святых в годы Великой Отечественной войны, можно условно разделить на две группы. К первой принадлежат сказания, которые якобы служат доказательством тайной религиозности Сталина и других лидеров Советского государства. Сюда можно отнести легенды о крестных ходах с чудотворными иконами, будто бы совершавшихся вокруг Москвы, блокадного Ленинграда и Сталинграда, в том числе на самолетах, рассказы "очевидцев" о встрече Сталина с Блаженной Матроной или зарубежными православными иерархами. "Ни встречи Сталина с Блаженной Матроной, ни его встречи с митрополитом Ливанских гор Илией, ни принесения Казанской иконы Божьей матери на фронт или облета вокруг Ленинграда — ничего этого не было, — рассказал в интервью "Правде.Ру" протоиерей Георгий Митрофанов, историк, профессор Санкт-Петербургской духовной академии. — Не было не только потому, что сам характер коммунистического государства в эти годы не предлагал возможности такого рода событий, а еще и потому, что не существует ни одного исторического документа, который бы подтверждал, что эти события происходили". По мнению отца Георгия, "что касается встреч Сталина с кем бы то ни было, то очень жесткая система охраны, установленная самим Сталиным, фиксировала все его перемещения и встречи". "И нигде мы не находим свидетельств о том, что, например, Сталин встречался с Блаженной Матроной. Точно так же, представьте себе, в условиях военного времени, жесткого функционирования военной и гражданской администраций, в период войны прибытие на фронт, а тем более кружение на самолете вокруг Ленинграда с иконами, конечно же, предполагало наличие согласований, разрешений, пропусков и так далее", — отметил известный церковный историк и подчеркнул, что "все эти документы никуда не исчезают, они находятся в архивах". "Ни одного документа, из которых бы следовало, что подобные перемещения икон имели место, не существует. В многочисленной литературе, которая тиражирует эти апокрифы, вы не найдете ни одной ссылки на исторический документ, который бы хранился в каком-нибудь архиве".  Фото: AP "Ссылаются в основном на свидетельства каких-то людей, которые то ли видели, то ли чаще всего слышали об этом. Подобного рода исторические мифы очень характерны для нашего современного общества, с его историческим беспамятством и нежеланием знать историю такой, какой она была", — считает отец Георгий. Как отметил историк, "надо признать, что подобного рода мифы не только не соответствуют исторической действительности, но и кощунственны. Так, пытаются доказать, что богоборческий коммунистический режим, который сначала уничтожал Церковь, а потом недоуничтоженную Церковь пытался использовать в политических целях, испытывал какое-то духовное тяготение к православной церкви, к православной вере, чего, конечно же, никогда не было". "Они абсурдны и кощунственны, потому что богоборческий коммунистический режим пытаются представить как режим, у которого было духовное, нравственное тяготение к подвижникам благочестия и к православным святыням, которые на самом деле он попирал, а святых, как правило, уничтожал", — говорит протоиерей. Историк Алексей Исаев, автор книг по истории XX века, тоже полагает, что легенда о встрече Блаженной Матроны и Сталина вряд ли соответствует действительности. По его мнению, Сталин был весьма далек от "религиозного мракобесия". "Сталин надеялся на вполне рациональные вещи и на принятые им решения. Действительно, уже в первый день войны были приняты ключевые решения по мобилизации, которые позволили выстоять. Так что я думаю, это не более чем красивая легенда", — отметил историк. Что же касается журнала, в котором зафиксированы все встречи и перемещения Сталина, то, по мнению А. Исаева, действительно, "журнал содержит список посещений Сталина". Однако "лог его передвижений как таковой отсутствует. То есть запись того, когда он выходил и куда он ездил, не велась. Велась запись людей, которые к нему приходили, причем в строго названный уголок, то есть кабинет в Кремле. Его приемы в других местах не фиксировались". Историк рассказал, что между приемами Сталина, отмеченными в журнале, имеются такие большие пропуски, что за это время глава Советского государства "мог спокойно в Куйбышев съездить". Ко второй группе можно отнести истории, рассказывающие о силе молитвы, которая чудесным образом переломила ход войны. Помимо широко известной в наши дни Блаженной старицы Матроны на годы Великой Отечественной войны пришлось время подвига такого впоследствии канонизированного святого, как преподобный Серафим Вырицкий. В 1941 году святой был уже стар и немощен, но каждую ночь в любую погоду вставал на камень и возносил молитвы о спасении Отечества. Совершенно очевидно, что во время такого величайшего всенародного бедствия, как война с гитлеровцами, молиться о спасении Отечества и победе русского оружия считали своим долгом не только святые, но и множество простых верующих людей. Рассказы о том, как по молитве жены или матери находящийся на фронте солдат чудом избегал смерти, сохранились почти в каждой семье.  Фото: AP Например, жительница станицы под Ростовом рассказывала, что однажды ночью она почувствовала острую потребность помолиться о сыне, который был на фронте. Она встала на молитву сама и подняла дочерей. Женщины горячо молились всю ночь. Впоследствии, когда сын вернулся с войны, они узнали, что именно в этот момент немцы вели его на расстрел. Его таки расстреляли, но он чудом остался в живых. Будущий архимандрит Алипий (Воронов), наместник Псково-Печерского монастыря, в молодости был неверующим. Когда началась Великая Отечественная война, его, офицера, призвали на фронт. На прощание мать дала ему иконку Божией матери и завещала: "Сынок, когда тебе будет трудно, достань иконку, помолись Богородице. Она тебе поможет!". Однажды с группой своих солдат молодой офицер попал в лесу в окружение и был ранен. С трех сторон — немцы, с четвертой — вязкое болото. Тут-то и вспомнил он материнский наказ. Поотстал немного от своих, достал иконку и, как мог, стал молиться: "Богородица Дева, если Ты есть — помоги!". Помолился и возвращается к своим, а рядом с ними стоит старушка, обращается к ним: "Что, заплутали, сынки? Пойдемте, я вам тропочку покажу!". И вывела всех по тропочке к своим. Будущий отец Алипий отстал опять и говорит старушке: "Ну, мать, не знаю, как тебя и отблагодарить!". А "старушка" ему отвечает: "А ты мне еще всю жизнь свою служить будешь!" — и пропала, как будто и не было. Он вспомнил о материнском напутствии и решил, что в образе старушки ему явилась сама Богородица. Слова те оказались пророческими: действительно, потом он всю жизнь служил Божией матери — долгие годы был наместником Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, названного в честь Успения Богородицы". В сентябре 1942 года за поддержку партизан немцы приговорили всех жителей деревни Рожковка Каменецкого района к смерти, а их дома собирались сжечь. Деревня была в окружении, жителей согнали в яму для расстрела. Вдруг неожиданно на поле приземлился самолет, из которого вышел немецкий майор и попросил отсрочить казнь на четыре часа. Спустя указанное время загадочный летчик вернулся с документом о помиловании в руках. Как оказалось, во время полета немецкому летчику привиделась Дева Мария в голубом одеянии. Увидев в этом знак свыше, офицер отменил расстрел. Кроме того, немецкий летчик написал на иконе Деву Марию так, как она явилась ему в видении, и подарил этот образ сельской церкви. Икона хранится в селе по сей день и за прошедшие более 60 лет ничуть не изменилась. |

|

#3

|

||||

|

||||

|

http://foto-history.livejournal.com/10175467.html

7th-Dec-2016 10:04 pm  В этот день в 1941 году японская палубная авиация нанесла удар по ГВМБ тихоокеанского флота США - Перл-Харбору (Гавайские о-ва) Сами японцы обьясняли решение напасть на Америку своеобразно, но в своем "стиле": "Мы решили, что, если даже войны не будет, судьба нации неизвестна. Но в случае войны страна может погибнуть. Тем не менее, если нация не сражается в такой ситуации, она теряет свой дух и просто обречена!" В ходе операции японцы допустили ряд ошибок: - не был нанесен повторный удар - американские авианосцы не пострадали (разведка подкачала!) - под удар попали старые линкоры - ремонтная база и запасы топлива ударам не подвергались Правда, надо признать, общее соотношение сил делало исход войны на Тихом океане абсолютно очевидным... Японские и американские документальные сьемки: P.S. И оказывается Перл-Харбор организовал американцам ... Сталин - http://nosikot.livejournal.com/1382576.html Американцы скомбинировали старые и новые фото к годовщине атаки Перл-Харбора, смотрим:

Последний раз редактировалось Chugunka; 15.12.2016 в 06:45. |

|

#4

|

||||

|

||||

8 дек. 1941 Гитлер издал директиву о переходе к обороне, признав, таким образом, провал наступления на Москву |

|

#5

|

||||

|

||||

|

|

|

#6

|

||||

|

||||

|

|

|

#7

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

http://varlamov.ru/1320155.html

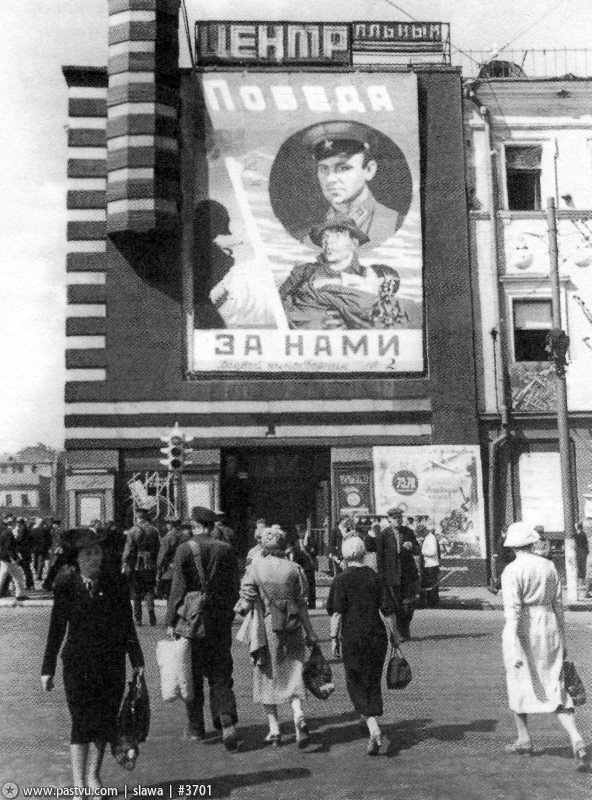

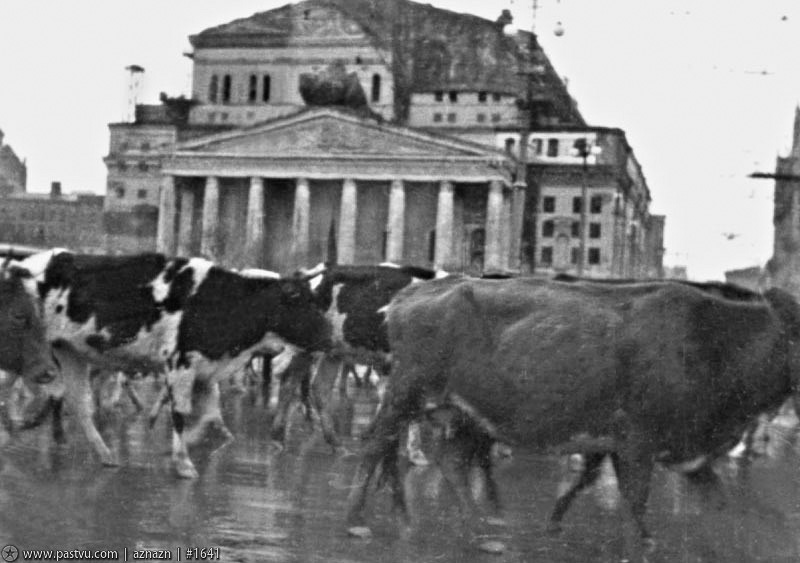

10 апреля 2015, 14:16  Вид на Кремль во время воздушного налёта, июль 1941-го Сегодня я начинаю серию постов про Москву в годы Великой Отечественной войны. Посмотрим, как жила столица в это непростое время. Я собрал старые фотографии и воспоминания москвичей. Почитайте, очень интересно, хотя и вышло много текста. Если у вас есть что добавить, рассказывайте в комментариях. Сегодня 41 год. Самый сложный для Москвы. Это и эвакуация, и бомбардировки, и фашисты, подошедшие вплотную к городу. С началом войны всё гражданское население было обязано сдать велосипеды, радиоприемники (были только знаменитые тарелки на стене и радиорозетки), а также фотоаппараты. Не сдал – шпион. Поэтому найти любительские фотографии военной Москвы крайне затруднительно, в городе на военном положении фотографировали только аккредитованные фотокорреспонденты выданными им "Лейками" (вспомним знаменитые строки Симонова: "С "Лейкой" и блокнотом, а то и с пулеметом..."). Несмотря на то, что советские власти знали о неминуемой войне с Гитлером (о возможной дате немецкого вторжения неоднократно сообщал, например, разведчик Рихард Зорге), москвичи не подозревали, что совсем скоро она на них обрушится. 1 мая 1941 года на Красной площади состоялся последний парад мирного времени. Советское руководство возлагало большие надежды на этот парад. В обстановке надвигающейся войны демонстрация военной мощи Советского Союза приобретало важнейшее значение. На параде присутствуют чины иностранного дипломатического корпуса, также были официальные представители Вермахта.  Обычные люди тем временем ходили в театры, в кино и на стадионы. На "Динамо" 19 июня прошёл последний довоенный матч: хозяева поля принимали сталинградский "Трактор". 22 июня там должны были состояться парад и массовые соревнования физкультурников...  На футбольном матче, стадион "Динамо".  Смотр велосипедистов – участников пробега Москва – Ялта. Май 1941 г. Город жил мирной жизнью и к обороне не готовился. Газеты писали о появлении первых телевизоров и ультрафиолетовых ламп, в марте 41-го были присуждены первые Сталинские премии, в начале июня город успел провести шахматный чемпионат. Тогда же на ВСХВ (будущая ВДНХ) проходит всесоюзная сельскохозяйственная выставка. В середине июня начинается генеральная реконструкция ЦПКиО им. Горького.  Продажа газировки на Кузнецком мосту.  В 41-м году в Москве продолжают сносить Зарядье. Начали снос в 1930-х годах. Закончится это история только к концу 1950-х годов. А в 67-м на месте старых кварталов построят гостиницу "Россия".  Храм Николы Мокрого.  Снимок опубликован 11 августа 1941 года в статье "Фотографы LIFE видели Москву за неделю до нацистского нашествия".  Посольство США находилось в здании, из которого сделан этот снимок, с 1933 по 1954 г. Затем его переселили от греха подальше на ул. Чайковского (нынешний Новинский бульвар). А в этом здании на несколько десятилетий обосновалось ГАО "Интурист".  Война застала жителей столицы врасплох. Утром 22 июня в Москву из Московской области приехало 20 тыс. школьников: для них устраивали праздник в Сокольническом парке культуры и отдыха. До 12 дня никто из москвичей не знал, что началась война. В 12:15 по радио с сообщением о нападении Германии на СССР выступил нарком иностранных дел Молотов – именно он произнёс знаменитую фразу "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами".  Рабочие завода "Серп и Молот" слушают заявление советского правительства о начале войны. Из воспоминаний археолога М.Рабиновича: "Не теряя темпа, стал готовиться к следующим экзаменам – в аспирантуру, они должны были начаться через месяц. Срочно надо было "подогнать" иностранный язык. В воскресный день 22-го, оторвавшись на минутку от немецкой книжки, я вышел купить чего-нибудь поесть. И от продавца овощного ларька узнал, что немцы напали на нас и уже бомбардировали наши города. Так, машинально сжимая в руке пучок редиски, не заходя домой, пошел на истфак. На Арбатской площади, у кино "Художественный", вдруг заговорил репродуктор. Передавали (должно быть, уж не в первый раз) речь Молотова. Как и другие, я остановился, жадно ловя каждое слово. "Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!" Как ни малосимпатична мне теперь эта личность, должен заметить, что тогда Молотов (или тот, кто написал ему речь) сказал самые нужные слова". Из дневника москвички Маруси К.: "Какой страшный и трудноописуемый день! Сообщение т. Молотова застало в парикмахерской. Осознать, что будет? Трудно представить, но предчувствую, что очень ужасное. Взяла платье из ателье, но так, без настроения, сшито с моим вкусом, английский стиль. Это все в моем характере, но это все уже не радует. Трудно себе представить, какое чувство окутало меня, и, глядя на людей в доме, которые носят песок на чердак, тяжелыми непонимающими глазами, – стала заниматься тем же и я". С 25 июня в Москве было введено военное положение. Воздушные и учебно-боевые тревоги постепенно стали обычным делом. Город начал привыкать к условиям военного времени. Из дневника ученого секретаря Комиссии по изучению истории Москвы П. Миллера: "Утром в 3 часа гудки сирены подняли Москву. Жители нервно вскочили, стали прятаться в убежища, но большинство остались во дворах, дворники прогоняли всех с улиц. Пальба зенитных орудий, изредка стреляют пулеметы, огневые вспышки в облаках, кое-где видел и машины – все на большой высоте. Я лично видел десять белых пятен, расположенных почти правильным кольцом, – вокруг чего? Пятна напоминали те белые полосы, которыми отмечают всегда стратостатное поднятие. Все выглядело очень серьезно, но сразу бросается в глаза отсутствие фугасных бомб и пожаров. Около 4 часов тревога кончилась. Позднее, днём, выяснилось, что это было пробное учение".  После отбоя воздушной тревоги люди покидают станцию метро "Площадь Свердлова" и ждут транспорт у гостиницы "Москва".  Раздача противогазов на площади Маяковского.  Пушкинская площадь. В московских кинотеатрах наряду с художественными фильмами началась демонстрация оборонно-обучающего кино: "Создадим защитные комнаты", "Индивидуальный санхимпакет", "Береги противогаз", "Как помочь газоотравленному", "Простейшие укрытия от авиабомб", "Светомаскировка жилого дома" и т. д. Позже стали показывать и патриотическое кино, в том числе знаменитые "Боевые киносборники".  Кинотеатр "Центральный" (в 1930-х – ещё "Ша-Нуар"), ул. Горького, 18-а, телефон Б1-97-54. 1 июля вышло постановление СНК СССР "О всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздушной обороне". В этот же день исполком Моссовета принял постановление "О порядке эвакуации детей из Москвы". С 29 июня по 29 июля из Москвы было эвакуировано почти 950 тыс. человек, в основном женщин и детей. К декабрю 41-го население столицы уменьшилось с 4,5 до 2,5 млн человек. Эвакуировали не только людей, но и промышленность: в сентября-октябре из Москвы и Москвоской области в тыл были переведены около 500 промышленных предприятий союзного и республиканского значения. Зинаида Николаевна Аристархова: Цитата:

Москва-река у Краснохолмской набережной. Эвакуация москвичей осенью 1941 года.  В ожидании эвакуационного эшелона на Казанском вокзале.   Интересные кадры. Эвакуация домашнего скота! Первую воздушную тревогу в Москве пришлось объявить уже на третий день войны. Но вначале немецкие пилоты летали только на разведку. Почти сразу же началась маскировка столицы, которая должна была спасти ключевые объекты города от немецких бомб. Особое внимание было уделено Кремлю.  Вид на Кремль с Большого Москворецкого моста. Стену и башни замаскировали под жилые дома. В своем рапорте Берии от 26 июня 1941 года комендант Спиридонов предложил два варианта маскировки Московского Кремля. Первый предусматривал снятие крестов и уничтожение блеска позолоченных глав кремлевских соборов. Крыши и открытые фасады всех кремлевских зданий планировалось перекрасить таким образом, чтобы они выглядели как обычные дома. Второй вариант отличается от него тем, что ложные городские кварталы должны были получиться благодаря комбинации различных макетов, а через Москву-реку для дезориентирования противника устраивался ложный мост.    Еще один кадр. На шпили Кремля натягивали чехлы, на площадь наносили специальную раскраску, создавая иллюзию жилых кварталов.  Для маскировки Кремля и прилегающих территорий используется плоскостная имитация с перекраской крыш и открытых фасадов зданий. 24 июня выходят приказы о светомаскировке жилых домов, предприятий и транспорта. Вечерами город погружался во тьму. Люди натыкались друг на друга, общественный транспорт стал ходить медленнее: например, вагоновожатым трамваев приходилось прижиматься лбом к стеклу, чтобы разглядеть препятствия на пути. Из дневника П.Миллера: Цитата:

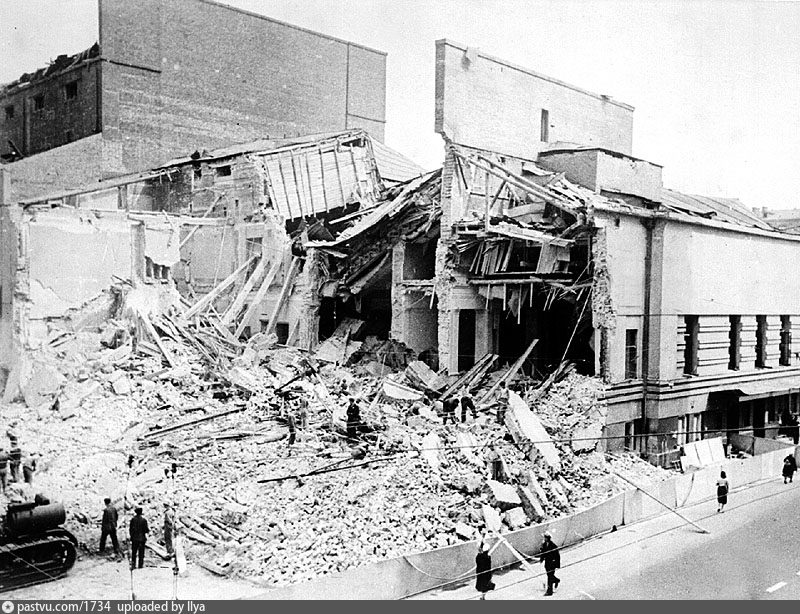

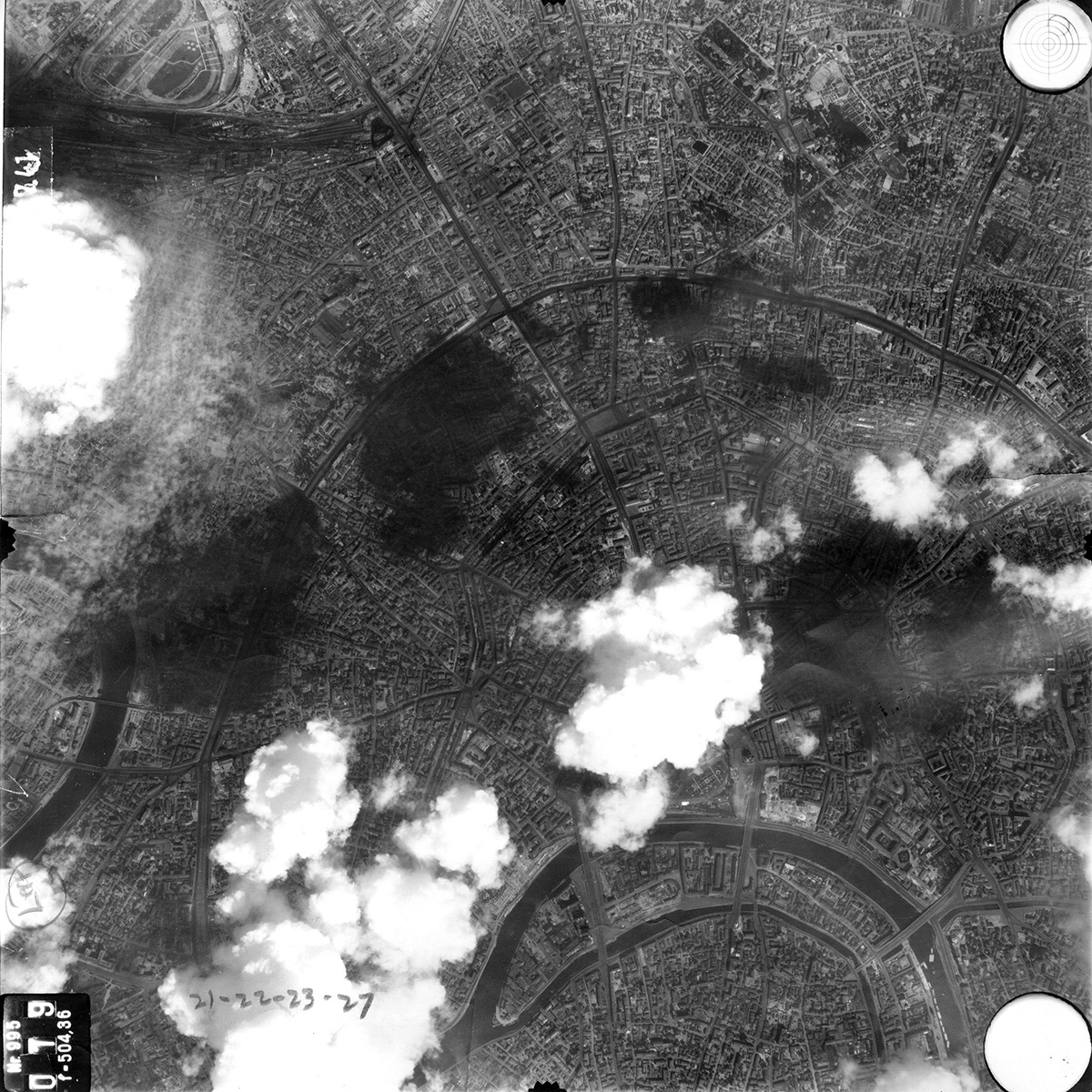

Замаскированный в 41-м году Мавзолей.  Практически одновременно с маскировкой Кремля специальная комиссия пришла к выводу, что нужно вывозить тело Ленина из Мавзолея (хоть его и “перекрасили-переделали” под обычное городское здание). Эксперты утверждали, что даже одной бомбы хватит, чтобы сровнять усыпальницу с землей. Увозили тело вождя в Тюмень на специальном поезде. Его охрана в пути следования возлагалась на Управление коменданта Московского Кремля и на НКГБ СССР. Тело Ильича благополучно добралось до места, и там его поместили в двухэтажный каменный дом, где уже расположились прибывшие из Москвы ученые. В 5 утра 28 марта 1945 года Ленин вернулся в отремонтированный Мавзолей. А в сентябре 1945 года доступ к телу Ильича был открыт для всех желающих.  Фашистов замаскированный Кремль (особенно поначалу) сильно сбил с толку. Увы, все предосторожности полностью защитить этот грандиозный памятник архитектуры и истории не смогли. Бомбили Кремль аж 8 раз. Но сами солдаты поговаривали, что какая-то неведомая сила словно защищала это святое место — часть бомб (а всего их было сброшено больше полутора сотен) не взорвалась. Часть же взорвавшихся либо причинила минимальный ущерб, либо совсем никакого.   Здание Манежа в маскировочной окраске.    Маскируют Большой театр.   Камуфляжная раскраска театра Красной Армии.  Авианалёт на Москву  Вот как это выглядело с самолета.  Здесь видно фальшивую галерею около здания Моссовета. Пик маскировочных работ в Москве пришелся на лето-осень 1941 года, а уже в 1942 году от нее решили отказаться. Скорее всего, маскировка оказалась неэффективна: судя по немецкой аэрофотосъемке, город мало изменился, и привычные контуры легко читались. Да и бомбили, в основном, по ночам. Первый авианалёт на Москву произошёл 21 июля 1941 года, но, судя по всему, он был разведывательным. Массированная бомбардировка города началась на следующий день, ровно через месяц после начала войны. В ней участвовало около 200 немецких самолётов. Совинформбюро сообщило об уничтожении 22 бомбардировщиков в ходе их первой атаки, взятые в плен немцы оценивали потери в 6-7 машин. Во время налёта одна из бомб упала на театр Вахтангова на Арбате и почти полностью разрушила его. 23 июля бомбардировка повторилась.  Руины театра Вахтангова на Арбате.  Прямое попадание авиабомбы в административное здание №4 по Старой площади. 24 октября 1941 года. Налёт более известен тем, что при бомбардировке политический деятель А.С.Щербаков получил контузию; почти у всех жителей Зарядья вылетели в домах стекла, а девушка-лётчик Люфтваффе была за выполнение задания лично награждена Гитлером.  Стадион "Динамо". Сам стадион был замаскирован от налетов вражеской авиации и тщательно охранялся. Зимой 1942 года на футбольном поле с целью маскировки были высажены молодые ели. С позиций сегодняшнего дня эта попытка выдать для немецких летчиков стадион за парк выглядит наивной и не совсем разумной, но она наглядно демонстрирует заботу государства о сохранении главной спортивной достопримечательности столицы.  А вот центр Москвы. Снимок сделан 24 июля 1941 года.  Дом на Триумфальной, там, где сейчас "Интерфакс" и "Иль-Патио". С 21 июля 1941-го до середины 1942 года, когда закончились наиболее интенсивные бомбардировки, город пережил 95 ночных и 30 дневных налётов. В них участвовало 7202 самолёта, но к столице через истребителей, зенитный огонь и аэростаты удалось прорваться лишь 388. Цитата:

Угол Тверской и нынешнего Газетного переулка. Дом либо разрушен бомбой, либо снесен летом 41-го.  Зенитные орудия в Парке Горького.  "Небесный патруль" на Пушкинской площади.  Зенитный пулемет на крыше Дома правительства.  Зенитный расчет на улице Серафимовича. Из дневников писателя Аркадия Первенцева: Цитата:

Истребители патрулируют московское небо.  Аэростаты заграждения после ночного дежурства.  Аэростат воздушного заграждения на Тверском бульваре.  Калужская площадь.  Аэростаты воздушного заграждения на Большой Ордынке.  Аэростаты воздушного заграждения над Москвой.  Пятницкая улица, здание разрушено в результате авиаудара 23 июля 1941 г.  Улица Большая Полянка, дом №50, прямое попадание фугаса в здание райкома. Из воспоминаний: "Родственница мне рассказывала об этом авианалете, он ее застал в районе М.Каменного моста. Несколько бомб упало в его районе, две попали в Третьяковку, одна взорвалась, убив милиционера, вторая застряла в перекрытиях и не сработала. Картины и скульптуры к тому времени уже были упакованы и подготовлены к эвакуации в Новосибирск".   Сбитый фашистский бомбардировщик Ju 88. Площадь Свердлова.  От бомбёжек прячутся в метро. [IMG][/IMG] Зоя Владимировна Минаева: Цитата:

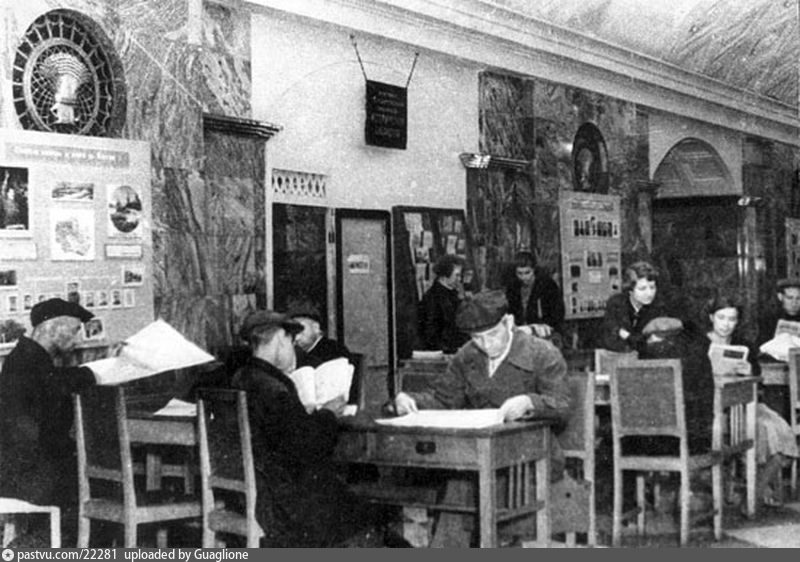

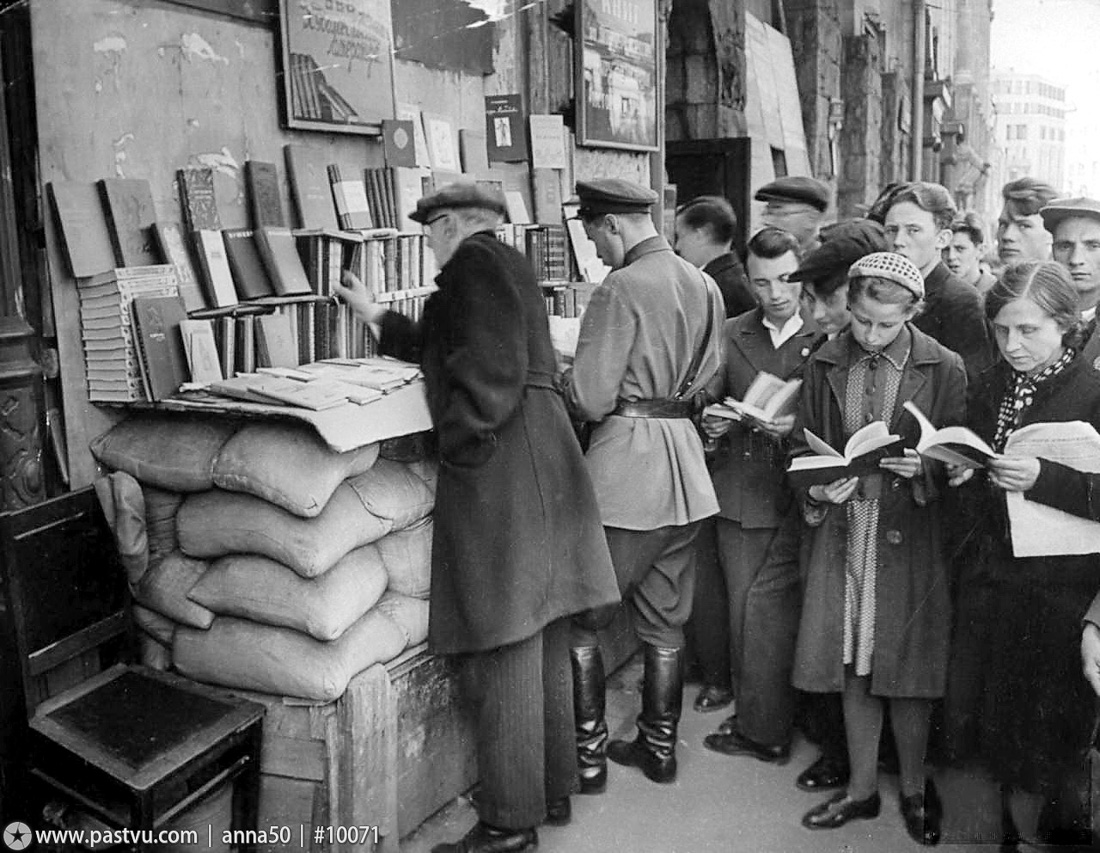

Здесь же, на станции, проводят важные мероприятия. Торжественное заседание 6 ноября 1941 года, посвященное 24 годовщине Великой Октябрьской Революции.  Библиотека на м."Курская" (Кольцевая). Конечно же, кадр чисто постановочный и пропагандистский. По воспоминаниям москвичей, переживших войну, места на станциях во время бомбежек не хватало, и большинство укрывалось в тоннелях. На станциях же были в лучшем случае женщины и дети, и то если места хватало. В августе 41-го немцы стали сбрасывать с самолётов не только бомбы, но и листовки, чтобы подорвать моральный дух москвичей. Советские власти отвечали внушительным набором агитационных плакатов.  Москвичи изучают агитацию.  Книжный развал на Кузнецком мосту. Снимок взят из статьи Леонида Митрохина "Фотографируя русскую войну" (журнал "Наше наследие", 1988, №6). Маргарет Бурк-Уайт была единственным иностранным фотографом, который присутствовал в Москве во время нападения Германии. По возвращении в США Маргарет Бурк-Уайт выпустила книгу "Фотографируя русскую войну".  Аналогичное фото. Судя, по всему постановка.  У стенда выпусков ТАСС на Тверской. Из воспоминаний: Цитата:

Цитата:

Главная спортивная арена страны – стадион "Динамо" – превратился в центр подготовки молодых бойцов, в военный учебный лагерь. Уже 27 июня на нем начали формироваться отряды ОМСБОНа (Отдельной мотострелковой бригады особого назначения), которые затем засылались в тыл врага. Воспоминания добровольца Отдельной мотострелковой бригады особого назначения Е. Телегуева: Цитата:

Тверская в районе Маяковской. Из воспоминаний: « Цитата:

Ленинградское шоссе, 16 октября 1941 г  Оборона Москвы. Москвичи отправляются на фронт. Бойцы одного из рабочих батальонов Москвы на привале.  Московское ополчение.  Мотоциклетный батальон направляется на фронт. Подразделение капитана В. Алексеева.  Новокузнецкая улица.  Осенью 1941 года по инициативе Г.К. Жукова было принято решение о срочном строительстве кольцевого обхода Москвы в упрощенном варианте. Чтобы ускорить работы, в кольцо соединяли участки уже существовавших автомобильных дорог, строили путепроводы на пересечении с шоссейными и железными дорогами, через водные преграды наводили наплавные мосты. Эта трасса стала одним из основных поясов обороны столицы и способствовала успешному проведению контрнаступательной операции и разгрому фашистов под Москвой. Теперь на этом месте МКАД. Из воспоминаний: Цитата:

Цитата:

7 ноября 1941 года на Красной площади был проведён знаменитый парад. Он нужен был не только для демонстрации военной мощи СССР и поднятия боевого духа красноармейцев, но и для того, чтобы прекратить возникшие в городе в октября панические настроения. Военный парад на Красной площади. Москва, 7 ноября 1941 года.  На фото видны военнослужащие с самозарядными винтовками Токарева образца 1940 года CВТ-40 в положении "на плечо". К винтовкам примкнуты клинковые однодольные штыки. За спиной солдат — ранцевое снаряжение образца 1936 года, на боку — малые пехотные лопаты.  Советские средние танки Т-34 на параде.  Фото интересно тем, что военнослужащие РККА одеты в зимние шлемы, отмененные в июле 1940 года, и вооружены старыми английскими пулемётами системы "Льюиса", (Lewis), завезёнными в Россию в 1917 году. Из дневника москвича Л. Тимофеева, ученого-филолога: Цитата:

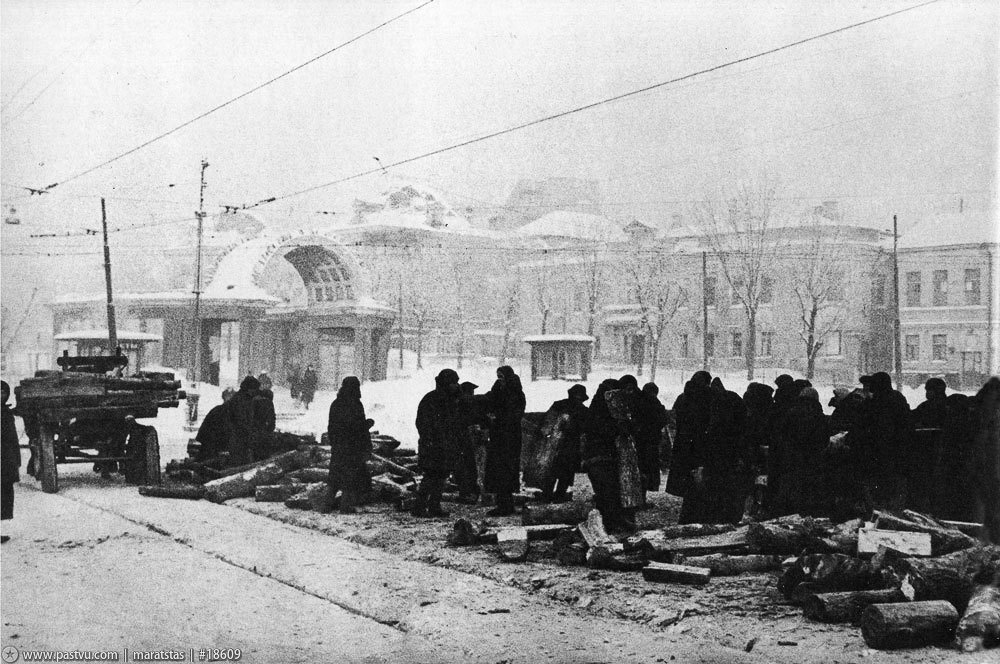

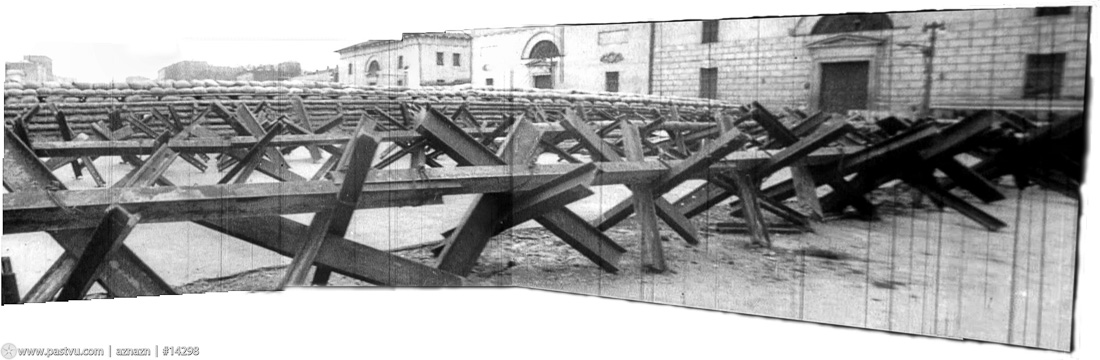

"Новобранцы отправляются на фронт". Маршевые роты уезжают на фронт прямо из Москвы. 1 декабря 1941 года.  Танки на Тверской.  "Пройдя по некогда пышущим зеленью бульварам, выходим к Никитским воротам и видим подтверждение крепкой обороноспособности Столицы. Прямо перед памятником великому ученому Тимирязеву расположилась зенитная батарея. Вглядитесь в суровые лица воинов, несущих напряженную вахту по защите Москвы от вражеских стервятников. Они готовы сражаться до последнего, но не подпустить супостатов к сердцу Родины. Они уверены в своей победе, и Победа будет за ними!"  Памятник Тимирязеву после взрыва бомбы.  Очередь в филиал Большого театра. Декабрь 1941 г.  Площадь Никитских ворот и Тверской бульвар.  Москвичи запасают дрова на зиму.  "Площадь Пречистенских (в 1941 году – Кропоткинских ) ворот. Раздача (и продажа сверх нормы) дров"  Тверской путепровод – ещё и памятник обороне Москвы. Единственный из сохранившихся довоенных мостов на Ленинградском направлении.  На Ленинградском проспекте – баррикады.  Окопы у моста Ленинградского шоссе, окраина Москвы.  Противотанковые заграждения на Калужской заставе.     На Садовом кольце, около Крымского моста, тоже баррикады.  Оригинальное название – "Расчет противотанкового орудия подбирает и проверяет сектор обстрела. Район Фили. Октябрь 1941 г.". Сейчас здесь Рублевское шоссе.  Учения на Чистопрудном бульваре. |

|

#8

|

||||

|

||||

9 дек. 1941 на севере наши войска освободили город Тихвин, а на юге – город Елец |

|

#9

|

||||

|

||||

|

|

|

#10

|

||||

|

||||

11 дек. 1941 подвиг Сусанина повторил колхозник Иван Иванов: завел немецкую автоколонну в глубокий овраг |

|

| Метки |

| вмв |

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

|

|