|

|

#3061

|

||||

|

||||

|

|

|

#3062

|

||||

|

||||

|

http://polit.ru/news/2016/12/28/yutkevich/

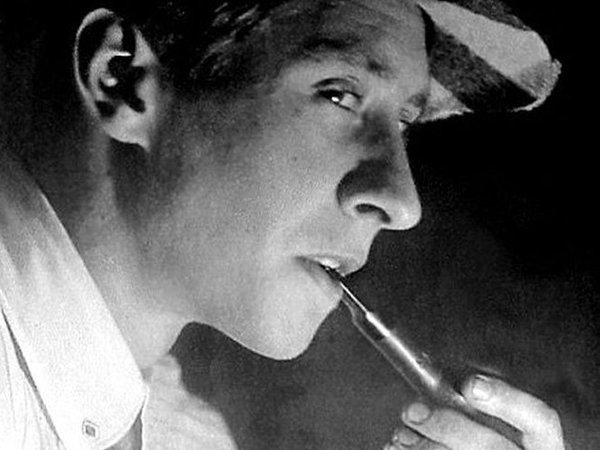

28 декабря 2016, 00:01 Мемория  Сергей Юткевич 28 декабря 1904 года родился Сергей Юткевич, режиссёр, теоретик кино Личное дело Сергей Иосифович Юткевич (1904-1985) родился в Санкт-Петербурге в семье инженера-технолога Иосифа Ивановича Юткевича и выпускницы историко-филологического отделения Высших бестужевских курсов Наталии Михайловны Лавровой. Учился в частной гимназии С. Н. Гревениц и К. А. Голенковской, устроенной по английскому образцу - с совместным обучением мальчиков и девочек. Помимо четырех языков - латыни, немецкого, английского и французского, гимназистам преподавали математику, физику, химию и литературу, учили танцам. Детей водили в императорский Александринский театр и в «Мариинку», на зрелища Народного дома, и даже в цирк. Перед первой мировой войной в Петербурге стали в большом количестве открываться киноиллюзионы, куда Сергей бегал, завороженный чудом, творящимся на экране. «Мы не знали тогда многих мудреных слов и рецептов, мы не знали — где и как варится этот чудодейственный эликсир, мы были потрясены самим фактом двигающихся, оживших людей», - писал позднее Юткевич в книге, посвященной Максу Линдеру. Когда произошла Февральская революция, Сергею Юткевичу было 12 лет. Мальчишка активно включился в бурлящую на улицах Петрограда революционную жизнь, на мотоциклетной коляске развозил по рабочим окраинам первые номера «Известий». Летом 1917 года отец отправил жену с сыном на лечение на курорт Славянск, неподалеку от Харькова, где было спокойнее, чем в Петрограде. Там и началась творческая жизнь Сергея Юткевича. Он постоянно ходил на спектакли гастролировавшей в курортном театре сводной группы актеров из столичных театров Ф. Корша и К. Незлобина. Мальчишку заметили и позвали поучаствовать в представлении в качестве суфлера. Довольно скоро он стал «сценариусом» — помощником режиссера, заведующим громами, выстрелами и всяческим шумом. Из Славянска мать переехала в Харьков, не рискнув вернуться в Петроград, где уже начинались разруха и голод. Здесь Юткевич продолжил учебу в гимназии, ходил в дом «Художественного цеха», где имелись небольшой театр, классы живописи и скульптуры, читали литературу и историю искусств. В это время он открыл для себя Александра Блока, его лирические драмы, которые были не похожи на академические профессиональные зрелища, перекликаясь, скорее, с балаганными представлениями. В статье «Как я стал режиссером» Юткевич вспоминал: «Я прочел эту книгу залпом, многого в ней не понимая, об ином лишь смутно догадываясь, но ее поэтическое очарование захватило меня с огромной силой. Книга эта осталась моим верным спутником, и до сих пор владеет мной желание режиссерски воплотить на сценических подмостках лирические драмы Блока». Тогда же Юткевич познакомился с творчеством футуристов —Василия Каменского, Велемира Хлебникова, Николая Ассева, Владимира Маяковского. В годы Гражданской войны Сергей Юткевич работал актёром, художником, ассистентом режиссёра в театрах Киева и Севастополя. В 1919-1920 годах проходил обучение в Киевской школе живописи Александры Экстер. В Киеве он познакомился со столь же юным Григорием Козинцевым. Вдвоем они оформляли постановку Марджанова - оперетту «Красное солнышко», она же «Маскотта», делали для нее декорации и костюмы. В 1921 году перебрался в Москву. Учился в Государственных высших режиссёрских мастерских (ГВЫРМ) под руководством Всеволода Мейерхольда и, параллельно, во ВХУТЕМАСе. Работал в качестве художника в театральной мастерской Н. Фореггера – «Мастфоре». В 1922 году он вместе с Г. М. Козинцевым, Л. З. Траубергом и Г. К. Крыжицким выпустил манифест «Эксцентризм», ставший теоретической платформой Фабрики эксцентрического актера (ФЭКС). С 1926 года становится руководителем собственного Экспериментального киноколлектива (ЭККЮ), одновременно продолжая работать художником как в театре, так и в кино. В 1928 году Юткевич возглавил Первую киномастерскую на «Ленфильме» и руководил ею в течение десяти лет. В ранних режиссерских работах - «Кружева» (1928), «Черный парус» (1929), «Златые горы» (1931) он активно экспериментирует в области жанра, стиля и формы, занимается поисками нового кинематографического языка. Однако к концу 1920-х годов формализм стал «выходить из моды». Начали говорить, что монтажное кино изжило себя, а игра с формой идет во вред идейному смыслу фильмов. Постановление 1932 года о перестройке литературно-художественных организаций утвердило в советском искусстве единый метод социалистического реализма. И уже в вышедшем в том же году фильме «Встречный» режиссер жертвует выразительной формой в угоду идеологическому содержанию. Эта картина была объявлена эталоном соцреализма в кино и считается началом этого жанра в советской кинематографии. Юткевич как один из видных советских режиссеров обязан был создавать картины по вкусу главного заказчика – И.В.Сталина. И он делает такие фильмы – вплоть до короткометражной киноагитки «Как будет голосовать избиратель» (1937), посвященной выборам депутатов Верховного совета СССР. В кинолентах этого периода: «Шахтеры» (1937), «Человек с ружьем» (1938), «Яков Свердлов» (1940), - авторское начало было максимально подавлено. По мнению историка кино Петра Багрова, Юткевич «на самом деле никак не мог вписаться в этот злосчастный соцреализм», что и стало причиной его общественно-политической карьеры, которая для многих «навсегда затмит его фильмы»: «За что только не брался Сергей Иосифович, какие посты не занимал! Ни одно мало-мальски заметное собрание творческих работников в следующие пятьдесят лет не обошлось без фундаментального выступления Юткевича. Сколько предисловий он написал! Сколько собственных книг — больше, чем Козинцев и Эйзенштейн!» В конце 30-х годов Юткевич перебирается в Москву. В 1938-1944 годах является художественным руководителем студии «Союздетфильм», занимается преподаванием и научно-искусствоведческой работой. Преподавать Юткевич начал еще в 1929 году, в 1939 году стал профессором; работал в Институте искусствознания, писал теоретические труды. В годы Великой Отечественной войны режиссер смог ненадолго вернуться к эксцентрике и сатире в «Боевом киносборнике № 7» (1941) и фильме «Новые похождениях Швейка» (1943). С 1944 года Юткевич вел режиссерскую мастерскую во ВГИКе. Тогда же он посетил Францию и снял документальный фильм «Освобожденная Франция» (1944). Самым тяжелым периодом в жизни режиссера стали послевоенные годы. В 1947 году он экранизировал пьесу Н.Ф.Погодина «Кремлевские куранты». Однако кинолента под названием «Свет над Россией» в прокат так и не вышла. По одной версии, образ В.И.Ленина в ней показался партийному начальству недостаточно масштабным и величавым. По другой – потому что Юткевич «перегнул планку»: якобы чтобы дать почувствовать «дух революционного времени», он перенес свидание Маши Забелиной и матроса Рыбакова в кафе поэтов. И практически целиком показал представление «Незнакомки» Блока — в манере 1918 года. В итоге картина была отправлена на полку, а сам Юткевич стал мишенью в политической кампании против космополититов в искусстве. В 1949 году его изгнали из ВГИКа и ВНИИ искусствознания. В кино Юткевич вернулся лишь в 1952 году, сняв далекую от политики биографическую ленту «Пржевальский». Следующий фильм режиссера – советско-албанская постановка «Великий воин Албании Скандербег» (1954) – вышел в свет уже после смерти И.В.Сталина и получил премию Каннского кинофестиваля за режиссуру. В 1954 году Юткевич вернулся во ВГИК, где преподавал режиссерское мастерство до конца 1960-х годов. Вернулся он и в театр: как художник и режиссер поставил около тридцати спектаклей на московских и ленинградских сценах. Наиболее заметные театральные работы Юткевича: «Баня» (1953, совместно с Н.В.Петровым и В.Н.Плучеком), «Клоп» (1955, совместно с В.Н.Плучеком), «Карьера Артуро Уи» (1965, совместно с М.А.Захаровым). В 1960-1965 годах был главным режиссером Студенческого театра МГУ. Опять получив возможность выезжать за границу, Юткевич часто бывает во Франции, с культурным бомондом которой у него установились тесные связи. Он трижды становился членом жюри Каннского фестиваля: в 1955, 1958 и 1961 годах. Значительным событием в мировом кинематографе стала его экранизация трагедии Шекспира «Отелло» (1955), в которой заглавную роль сыграл Сергей Бондарчук. Фильм также стал призером Каннского кинофестиваля. В 1962 году Сергею Юткевичу было присвоено звание «Народный артист СССР». Любовь Юткевича к эксперименту, смешению различных жанров проявилась в анимационной версии пьесы В.В.Маяковского «Баня» (1962), где методом киноколлажа игра актеров соединялась с документальными кадрами, кукольной и рисованной мультипликацией. В 1976 году он вновь поставил в эстетике киноколлажа фильм «Маяковский смеется» по мотивам пьесы «Клоп» и сценария «Позабудь про камин» (1976). А в 1968 году Юткевич восстановил старую «немую» ленту «Барышня и хулиган» 1918 года, в которой снялся сам В.В.Маяковский. В 1965 году очередной фильм на ленинскую тему «Ленин в Польше» принес режиссеру Государственную премию СССР и еще одну премию Каннского кинофестиваля. В озвучивании картины Юткевич новаторски применил метод «внутреннего монолога». В фильме слышен только один голос –В.И.Ленина в исполнении М.М.Штрауха, который рассказывает и комментирует происходящее на экране, размышляет о мировых событиях, о том как они отзовутся в будущем. В 1970 году Юткевич поставил советско-французский фильм «Сюжет для небольшого рассказа» об отношениях А.П.Чехова с певицей Ликой Мизиновой (в исполнении М.Влади) и об истории создания пьесы «Чайка». Этот фильм ломал многие жанровые и кинематографические каноны, смело сочетая игру актеров с рисованными, нарочито театральными декорациями. Например, сестра Чехова в нем поливает из настоящей лейки бутафорские грядки - похожий прием применил Ларс фон Триер в «Догвилле» более трех десятилетий спустя. В начале 1980-х Юткевич, наконец, осуществил свою давнюю мечту и поставил «Балаганчик» и «Незнакомку» Блока в Московском музыкальном камерном театре. Последней значительной работой Юткевича в кино стала вышедшая в 1981 году картина «Ленин в Париже». Режиссеру было к этому моменту уже 77 лет, он много болел, но все равно старался жить активной творческой жизнью. Продолжал преподавать во ВГИКе, стал автором ряда теоретических книг, главным редактором двух изданий «Кинословаря» (1966-1970, 1986). Сергей Юткевич умер 23 апреля 1985 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.  Сергей Юткевич Чем знаменит Один из крупнейших советских режиссеров и теоретиков искусства, ярчайший представитель формализма в кинематографе, работы которого по иронии судьбы стали эталоном «соцреализма». Единственный советский режиссер, трижды удостаивавшийся призов Каннского фестиваля за режиссуру - за фильмы «Великий воин Албании Скандербег» в 1954 году, «Отелло» - в 1956 году и «Ленин в Польше» в 1966-м. Автор книг и многочисленных статей о кино и искусстве, которые оказали значительное влияние на развитие искусствоведения и изучения кино. Среди его работ - статья «Беседы о режиссерском мастерстве», написанная в 1938 году, и статья «Режиссер и художник в кино», написанная в 1939 году. Также Юткевич был автором работ о кино «Контрапункт режиссера», «Шекспир и кино», «Франция – кадр за кадром. О людях, фильмах, спектаклях, книгах», «Кино – это правда 24 кадра в секунду», «Режиссура – ее проблемы и трудности», «Модели политического кино». О чем надо знать В 1938 году режиссёр впервые обратился к теме «ленинианы», поставив картину «Человек с ружьём». В итоге эта тема стала ведущей в его творчестве — впоследствии им были сняты фильмы «Рассказы о Ленине» (1958), «Ленин в Польше» (1966) и «Ленин в Париже» (1981). «Пожалуй, один только Юткевич мог додуматься до такой гениальной идеи: взять, казалось бы, уж самую «официозную», сакрально-железобетонную тему и найти для этой темы сверхсовременное, даже модное решение», - пишет о «лениниане» киновед Петр Багров. Фильм «Рассказы о Леиине», снятый в стилистике картины «Летят журавли», был выдвинут на Ленинскую премию. Но создатели картины не проконсультировались с «лениноведами», и после появления разгромной статьи в журнале «Страницы истории КПСС», шансы на премию «испарились», а Юткевич временно был отстранен от ленинской темы. Только в в 1966 году вышла очередная картина его «ленинианы». Фильм «Ленин в Польше» стал событием. На экране был показан не ходульный «Ильич», а живой человек, который ездил на велосипеде, играл в шахматы, ходил в синематограф, гулял с девушкой по горам. Закадровым текстом в картине шел внутренний монолог Ленина, практически поток сознания. До этого Ленин во всех фильмах разговаривал исключительно лозунгами, перемежая их «зернами народного юмора». Здесь же он впервые заговорил по-человечески. Юткевич получил за эту картину Госпремию и приз Каннского фестиваля, она вошла в репертуар киноклубов, наряду с Тарковским, Бергманом и Висконти. Последним фильмом «ленинианы» стала снятая в 1981 году картина «Ленин в Париже». Фильм рассказывает о четырёх годах, проведённых В.И.Лениным в Париже, и о его взаимоотношениях с Инессой Арманд. «Тема Ленина в 1981 году звучала как кич. Так что Сергей Иосифович по-своему все еще шагал в авангарде», - пишет об этом фильме Петр Багров. Прямая речь: Историк кино Петр Багров о Юткевиче: «Боже мой, сколько гарантированных Сталинских премий уплыло у него прямо из-под носа — минимум четыре (две у него все-таки были, так что, учитывая еще две Государственные, которые ему дадут за «лениниану», вполне можно было переплюнуть Пырьева и Райзмана). И Юткевичу ничего не стоило получить эти премии: надо было просто «снять попроще». А он не хотел «попроще». Или не мог». Сергей Эйзенштейн о Сергее Юткевиче: «Трагическая фигура <…> мой друг С. И. Юткевич. <…> По малолетству он еще ничего не имел сказать, <…> а техника у него была почти зрелого художника, т. е. произошло размыкание: получилась беспредметная игра формами, которые служат вообще для выражения не только содержания, но для выражения индивидуальности художника. Вот то, что он овладел техникой раньше, чем было чего высказать, это размыкание до известной степени осталось на нем, как большой трагический отпечаток. У него никогда нет слитности и единства творческого процесса, где замысел и желание росли бы вместе с возможностью выражать, потому что [таков] единственно органический подход». Григорий Чухрай о Сергее Юткевиче, своем учителе по ВГИКу: «В искусстве важно «чуть-чуть». Чуть больше — и стало грубо, чуть меньше — и невыразительно… — Он делал паузу и, картинно щурясь от дыма, продолжал. — Надо уметь к каждому эпизоду подобрать свой ключик…». 8 фактов о Сергее Юткевиче В ГВЫРМе Сергей Юткевич учился вместе с Сергеем Эйзенштейном. Их фамилии в списке учащихся стояли рядом – по алфавиту. Будущие режиссеры дружили и вместе в качестве художников оформили несколько спектаклей, в том числе буффонаду Вл. Масса «Хорошее отношение к лошадям» и «Макбета» в Центральном просветительном театре. Юткевич всю жизнь гордился тем, что знаменитая «ретроспективная» драматургическая конструкция «Гражданина Кейна» Орсона Уэллса была впервые применена именно им - в картине «Яков Свердлов». Сталин, однако, потребовал смонтировать сцены не в «эмоциональном», а в хронологическом порядке. С 1939 года Юткевич был членом ВКП(б). Перед самой войной Юткевича назначили главным режиссером ансамбля песни и пляски НКВД СССР, созданного по инициативе Берии. Режиссер заявил начальству, что ансамблю нужны первоклассные драматурги, и специально для него из ссылки возвратили в Москву Михаила Вольпина и Николая Эрдмана. Балетмейстерами были назначены Асаф Мессерер и Касьян Голейзовский. Музыку писал Шостакович, декорации создавали Петр Вильямс и Вадим Рындин. В постановках танцев Юткевич применил опыт работы в театре Фореггера, в «Синей блузе». «Короче говоря, в ансамбле песни и пляски НКВД образовался островок 1920-х годов, - писал Багров. - Такие островки Юткевич пытался обустроить везде, куда бы ни заносила его судьба». В 1945 году Юткевичу предложили экранизировать отчетный концерт художественной самодеятельности общества «Трудовые резервы». Из этого скучнейшего задания он сделал шедевр — позвал сценаристами тех же Эрдмана и Вольпина, которые придумали несложный, но изящный сквозной сюжет и написали остроумные диалоги, взял оператором Марка Магидсона, подобрал хороших актеров. И получился живой, веселый и начисто лишенный «советской власти» фильм «Здравствуй, Москва!» — одна из самых симпатичных картин 1940-х годов. Сергей Юткевич был женат на своей ровеснице – артистке балета Елене Ильющенко. Этот брак был у него единственным. Супруга пережила его всего на два года. Дочь Марианна Юткевич (Шатерникова) пошла по стопам отца и стала кинокритиком, также занималась преподавательской работой, изучала историю киноискусства. В девяностом году покинула СССР, эмигрировав в США. Сергей Юткевич был награждён тремя орденами Ленина (1964, 1967, 1974), орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени и орденом Дружбы народов, ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Лауреат двух Сталинских (1941, 1947) и двух Государственных премий СССР (1967, 1983), премии Венецианского кинофестиваля «За вклад в развитие киноискусства» (1982) и трех премий Каннского кинофестиваля (1955, 1957, 1967). Материалы о Сергее Юткевиче Советский денди. Статьи о Сергее Юткевиче на сайте журнала «Сеанс» Биография Сергея Юткевича на сайте «Чтобы помнили» Книга о Сергее Юткевиче. Молдавский Д. Статья о Сергее Юткевиче в русской Википедии |

|

#3063

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/hudojnik-vasil...kov-28975.html

28 декабря 2016, 17:10 Русские победы, Культура  Василий Садовников «Вид набережной и Мраморного дворца» Художник, несмотря на свой социальный статус, сумел полностью реализовать свои дарования, которые по достоинству оценили в кругах, приближенных к царскому дому Василий Семёнович Садовников родился 16 (28) декабря 1800 года в Петербурге. Он был крепостным Пиковой дамы, так в столице называли княгиню Наталью Петровну Голицыну, с истории которой Пушкин написал свою знаменитую мистическую повесть. Влияние на Василия оказал старший брат Пётр, учившийся архитектурному искусству у Андрея Воронихина и Андрея Михайлова, впоследствии он стал известным архитектором, среди его известных проектов Музеум придворных экипажей. Но в отличии от брата Василий был самоучкой, «занимался перспективной живописью сам собою» и надо сказать довольно успешно. Как умеющий рисовать, был привлечен к работе по раскраске литографий с изображением видов Петербурга, крепостным, имеющих определенные дарования, давали возможность их раскрыть. Позже, он сам начинает писать виды родного города, среди его работ – «Вид набережной и Мраморного дворца», «Придворный выезд от главного подъезда Большого дворца в Петергофе», «Отправление дилижанса с Исаакиевской площади» и самая известная 16-ти метровая «Панорама Невского проспекта» (1835), на которой с тщательностью изображен каждый дом от начала проспекта до Аничкова моста. Садовников был тонким художником, он видел родной город не только в строгих линях архитектуры, но и в жизни шумных улиц и движении толпы. Кроме Петербурга он изображал на своих полотнах Москву, Новгород, Вильно, Ревель, Ковно, Гельсинфорс, Свеаборг, Тамбов. Значительную часть работ Садовников проделал будучи крепостным, вольную он получил в 38 лет, по смерти княгини Голицыной. В том же году Академия художеств удовлетворила его прошение о присвоении ему звания свободного художника. Его он получил за работу «Интерьер парадной лестницы Академии художеств». По поручению Николая I и Александра II исполнял виды Зимнего дворца, с происходившими перед ними парадами, и другие события, связанные с жизнью царствующих особ: въезд коронационной процессии в Спасские ворота Кремля во время коронации Александра II, освящение Исаакиевского собора, торжественное открытие памятника императору Николаю I на Мариинской площади и другие. Скончался художник 26 февраля 1879 года Санкт-Петербурге. |

|

#3064

|

||||

|

||||

|

1980 год

Ирина Белова 1866 год Даниил Заболотный 1954 год Лев Ефремов |

|

#3065

|

||||

|

||||

|

1973 год

Опубликована книга А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» 1917 год В «Известиях» Ф. Дзержинский призвал все советские органы создавать отряды ЧК |

|

#3066

|

||||

|

||||

|

http://polit.ru/news/2016/12/29/liza/

29 декабря 2016, 01:55 Мемория  Г. Х. Гроот. Портрет императрицы Елизаветы Петровны ГМЗ «Гатчина» 29 декабря 1709 года родилась Елизавета Петровна, российская императрица. Личное дело Елизавета Петровна Романова (Елизавета I, 1709—1762) родилась в подмосковном селе Коломенском, ее отцом был Петр I, матерью — Марта Скавронская (Екатерина I). Елизавета родилась за два года до их вступления в брак. Росла в Москве и Подмосковье, систематического образования не получила, научившись лишь танцам, музыке, французскому языку и придворному этикету. В юности цесаревна посвящала много времени охоте, верховой езде и заботам о своей внешности. Когда Елизавете исполнилось 14, ей стали подыскивать женихов. Петр хотел выдать дочь за ее ровесника, французского короля Людовика XV, либо за Людовика де Бурбона — герцога Орлеанского, однако оба ответили отказом. После этого Елизавету начали сватать за немецких князей, однако и тут ей не повезло — жених Карл Август Гольштейн-Готторпский в разгар приготовлений к свадьбе заразился оспой и умер. Это случилось в мае 1727 года. В том же месяце скончалась мать Елизаветы Екатерина I. В начале 1730-х цесаревна стала встречаться с придворным певчим Алексеем Разумовским - простым украинским казаком, который солировал в императорской капелле. Екатерина II писала впоследствии, что Алексей был одним из красивейших мужчин, которых она встречала. В 1742 году Елизавета сочеталась с Разумовским тайным браком. В ночь на 6 декабря 1741 года при помощи 308 гвардейцев Преображенского полка Елизавета Петровна совершила дворцовый переворот. Годовалый император Иван VI и его семья были заключены под стражу. Участвовавшие в свержении военные получили земли и дворянские титулы. В апреле 1742 года прошла пышная коронация новой императрицы в Успенском соборе Кремля. Москве Елизавета отводила бóльшую роль в жизни государства, нежели Петр. Здесь были созданы отделения государственных коллегий. В 1755 году был основан Московский университет, через год при нем были образованы две гимназии на Моховой улице. Взойдя на престол, Елизавета провозгласила возврат к наследию Петра I, повелев все указы петровского времени «наикрепчайше содержать и по них неотменно поступать во всех правительствах государства нашего». Она восстановила Сенат, Берг-, Мануфактур- и Провиантскую коллегии, Главный магистрат и Прокуратуру. В 1756 году в стране фактически была отменена смертная казнь, до этого также были смягчены наказания за казнокрадство и взяточничество — вместо казни, ударов кнутом и лишения имущества проштрафившихся стали переводить на другую службу или понижать в чине. Большую роль в жизни царицы играли фавориты. Помимо Разумовского, с которым она до конца дней сохраняла добрые отношения, ее любовниками были братья Роман и Михаил Воронцовы, Пимен Лялин, Алексей Шубин и многие другие. Через молодого фаворита Ивана Шувалова его двоюродный брат Петр приобрел огромное влияние, став в 1749 году фактическим распорядителем российской экономики. Его нахождение у власти продолжалось до конца правления Елизаветы и было наполнено кипучей реформаторской деятельностью. Среди заслуг Шувалова - отмена внутренних таможен, разделение империи на войсковые округа, инициация генерального межевания земель, учреждение первых российских банков. Внешняя политика России при Елизавете Петровне ознаменовалась рядом удачных военных кампаний. По итогам Русско-шведской войны 1741—1743 годов к империи отошла значительная часть Финляндии. Русские войска при Елизавете успешно участвовали в Семилетней войне, даже ненадолго брали Берлин в 1760 году. Однако пришедший на смену императрице Петр III вернул Фридриху Великому все завоеванные земли и заключил с ним союз. Елизавета I умерла 25 декабря 1761 года (5 января 1762 года) в возрасте 52 лет. Похоронена в Петропавловском соборе Петербурга. Чем знаменита  Лагрене Ж.-Ж. Младший. "Елизавета Петровна - покровительница искусств". Фрагмент ГМИИ Царствование дочери Петра I стало временем расцвета русской культуры и науки: при ней был основан первый в стране Московский университет, в Петербурге появились Академия художеств и оперный театр, в Царском Селе был выстроен пышный Екатерининский дворец, а в самой столице — Зимний дворец (царица умерла, не дождавшись конца строительства). Значительные привилегии получили дворяне, среди прочего императрица поощряла обычай записывать их детей на военную службу еще во младенчестве. Также помещики получили право ссылать своих крепостных в Сибирь. Во времена правления Елизаветы страна вела успешные военные кампании в Европе, выйдя победительницей из Русско-шведской войны 1741—1743 годов и Семилетней войны. Большую роль в управлении государством играли приближенные императрицы — Петр и Иван Шуваловы, Михаил и Роман Воронцовы и другие. О чем надо знать Главной страстью Елизаветы была любовь к нарядам. Взойдя на престол, она не надела одного платья дважды. На балах императрица много танцевала и иногда по три раза меняла пропитавшиеся потом туалеты. В 1753 году во время пожара сгорело четыре тысячи ее платьев, однако и после смерти Елизаветы Петровны в ее гардеробах осталось еще пятнадцать тысяч нарядов, два сундука шелковых чулок и тысяча пар туфель. Елизавета первой покупала новинки с французских кораблей, прибывавших в Санкт-Петербург. В ее гардеробе была и коллекция мужских костюмов, в которых она выходила на маскарады. Императрица страшно злилась, если кто-то из придворных дам приходил в платье или с прической нового фасона, которые ей еще не надоели. Однажды статс-дама Наталья Лопухина явилась во дворец с розой в волосах, при том что такая же роза была в прическе у государыни. Елизавета во время бала заставила ее встать на колени, ножницами срезала розу вместе с прядью волос и дала Лопухиной две пощечины, после чего продолжила танцевать. Наряды Елизаветы стали основой текстильной коллекции Государственного исторического музея в Москве. Прямая речь: Историк Василий Ключевский о Елизавете Петровне («Русская история. Полный курс лекций. Лекция 73»): «Мирная и беззаботная, она была вынуждена воевать чуть не половину своего царствования, побеждала первого стратега того времени Фридриха Великого, брала Берлин, уложила пропасть солдат на полях Цорндорфа и Кунерсдорфа; но с правления царевны Софьи никогда на Руси не жилось так легко, и ни одно царствование до 1762 г. не оставляло по себе такого приятного воспоминания. При двух больших коалиционных войнах, изнурявших Западную Европу, казалось, Елизавета со своей 300-тысячной армией могла стать вершительницей европейских судеб; карта Европы лежала перед ней в ее распоряжении, но она так редко на нее заглядывала, что до конца жизни была уверена в возможности проехать в Англию сухим путем; и она же основала первый настоящий университет в России — Московский. Ленивая и капризная, пугавшаяся всякой серьезной мысли, питавшая отвращение ко всякому деловому занятию, Елизавета не могла войти в сложные международные отношения тогдашней Европы и понять дипломатические хитросплетения своего канцлера Бестужева-Рюмина. <…> При всем том в ней, не как в ее курляндской предшественнице, где-то там глубоко под толстой корой предрассудков, дурных привычек и испорченных вкусов еще жил человек, порой прорывавшийся наружу то в обете перед захватом престола никого не казнить смертью и в осуществившем этот обет указе 17 мая 1744 г., фактически отменившем смертную казнь в России, то в неутверждении свирепой уголовной части Уложения, составленной в Комиссии 1754 г. и уже одобренной Сенатом, с изысканными видами смертной казни… Елизавета была умная и добрая, но беспорядочная и своенравная русская барыня XVIII в., которую по русскому обычаю многие бранили при жизни и тоже по русскому обычаю все оплакали по смерти». Елизавета Петровна о правосудии в России (цитата по книге Сергея Соловьева «История России с древнейших времен»): «Законы исполнения своего не имеют от внутренних общих неприятелей, которые свою беззаконную прибыль присяге, долгу и чести предпочитают; с каким прискорбием видим мы это и чувствуем, что вкореняющееся зло пресечения не имеет. Несытая алчба корысти до того дошла, что некоторые места, учрежденные для правосудия, сделались торжищем, лихоимство и пристрастие — предводительством судей, потворство и упущение — ободрением беззаконникам». Историк Сергей Соловьев о достижениях Елизаветы («История России с древнейших времен»): «Россия пришла в себя. На высших местах управления снова явились русские люди, и когда на место второстепенное назначали иностранца, то Елисавета спрашивала: разве нет русского? Иностранца можно назначить только тогда, когда нет способного русского. Народная деятельность распеленывается уничтожением внутренних таможен; банки являются на помощь землевладельцу и купцу; на востоке начинается сильная разработка рудных богатств; торговля с Среднею Азиею принимает обширные размеры…; учреждается генеральное межевание; вопрос о монастырском землевладении приготовлен к решению в тесной связи с благотворительными учреждениями; народ, пришедший в себя, начинает говорить от себя и про себя, и является литература, является язык, достойный говорящего о себе народа, являются писатели, которые остаются жить в памяти и мысли потомства, является народный театр, журнал, в старой Москве основывается университет. Человек, гибнущий прежде под топором палача, становится полезным работником в стране, которая более, чем какая-либо другая, нуждалась в рабочей силе; пытка заботливо отстраняется при первой возможности, и таким образом на практике приготовляется ее уничтожение; для будущего времени приготовляется новое поколение…, приготовляется целый ряд деятелей, которые сделают знаменитым царствование Екатерины II». 6 фактов о Елизавете Петровне В день, когда Елизавета появилась на свет, Петр I въезжал в Москву. За ним везли шведских пленных — государь хотел праздновать победу в Полтавской битве. Но узнав о рождении дочери, он сказал: «Отложим празднество о победе и поспешим поздравить с восшествием в мир мою дочь». В честь этого события был устроен пир. Имя Елизавета ранее не использовалось Романовыми. Его галлицизированная форма Лизетт очень нравилась Петру I: так он назвал 16-пушечный корабль, проект которого создал сам. Это же имя носила гладкошерстный терьер Лизетта — одна из любимых собак Петра, а также его любимая лошадь. Елизавета была курноса и запрещала художникам изображать ее в профиль. Монет, где изображали профиль монархов, этот запрет не касался. По описанию современников, Елизавета была очень хороша собой. Она была высокого роста (180 см), имела чуть рыжеватые волосы и серо-голубые глаза. Увлечением императрицы были табакерки. Их выпускал даже первый фарфоровый завод, открытый в ее царствование в 1744 году. Елизавета получала искусно сделанные табакерки в подарок и дарила «чихательные коробочки» иностранным послам. После смерти императрицы появились самозванцы, которые называли себя ее детьми от брака с Разумовским. Наиболее известной из них стала княжна Тараканова. Материалы о Елизавете Петровне: Статья в Википедии Биография РИА Новости Биографические справки на «Хроносе» |

|

#3067

|

||||

|

||||

|

http://историк.рф/history_day/29-%d0...3%d0%bd%d0%b0/

Детская трудовая коммуна имени Феликса Дзержинского была образована 29 декабря 1927 года и располагалась в пригороде Харькова. Возглавивший её педагог Антон Макаренко плодотворно занимался перевоспитанием недавних беспризорников. Поначалу коммуна умещалась в одном доме и небольшой мастерской. За пять лет она превратилась в мощное учебно-воспитательное учреждение, воспитанники которого не просто учились, но и работали на построенных ими заводах электроинструментов и фотоаппаратов. В январе 1932 года в коммуне открылся завод электроинструмента, давший стране первую советскую электросверлилку (ФД-1), а затем завод плёночных фотоаппаратов (первая их серия типа ФЭД выпущена в 1933 году). Такова была педагогика Макаренко, педагогика дела…

|

|

#3068

|

||||

|

||||

|

1709

Родилась Елизавета Российская Российская императрица с 25 ноября 1741, дочь Петра I и Екатерины I. Вступила на престол в результате дворцового переворота, свергнув и заточив в крепость малолетнего Ивана VI Антоновича. Царствование Елизаветы Петровны совпало со значительным оживлением и подъёмом экономической жизни России. Фактическим руководителем внутренней политики с начала 1750-х гг. был П. И. Шувалов, с деятельностью которого связаны важнейшие внутриполитические события: отмена внутренних таможен и организация внешней торговли (1753—54), созыв Комиссии об Уложении 50-х гг. и др. Другим крупными деятелями в царствование Елизаветы Петровны были: канцлер А. П. Бестужев-Рюмин, обер-прокурор Я. П. Шаховской, братья М. И. и Р. И. Воронцовы, И. И. Шувалов. С именем М. В. Ломоносова связана организация Московского университета (1755). |

|

#3069

|

||||

|

||||

|

http://kolegov-a-o.livejournal.com/945555.html

29 дек, 2014 at 12:01 AM  В этот день родился герой Отечественной войны 1812 года М.Б.Барклай-де-Толли (1761-1818) — выдающийся полководец, генерал-фельдмаршал, полный Георгиевский кавалер |

|

#3070

|

||||

|

||||

|

|

|

| Метки |

| русский календарь |

| Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |

|

|