|

|

#3371

|

||||

|

||||

120 лет назад родился Валентин Катаев, советский писатель, поэт и драматург |

|

#3372

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/kak-russkie-mo...idu-20965.html

27 января 2016, 00:00 Русские победы, История Как русские моряки открыли Антарктиду  Ледяные горы в Антарктиде. Художник И. К. Айвазовский После кругосветного плавания знаменитого английского исследователя Джеймса Кука вопрос о существовании «неизвестного Южного материка» — Terra Australia incognita — считался не просто закрытым, а неприличным. Кук, отправившийся в свое путешествие горячим сторонником существования материка южнее 50 параллели, вернулся из него столь же горячим противником этой идеи. И на основании его исследований и выводов и английские, и французские ученые постановили, что никаких материков в районе Южного полюса нет и быть не может. Однако множество явлений довольно ясно свидетельствовали об обратном. К тому же, как ни высок был авторитет Кука, но в начале XIX столетия он уже подвергался серьезной критике. И нет ничего удивительного в том, что русские моряки, для которых этот период стал временем выхода на просторы Мирового океана, замахнулись и на исследование южных полярных морей. В активе русского флота уже были первая в его истории кругосветная экспедиция Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского, предпринятая в 1803-1806 годах, и кругосветное путешествие Василия Головнина на шлюпе «Диана» в 1807-1809 годах, и кругосветка Отто Коцебу на бриге «Рюрик», растянувшаяся с 1815 по 1818 год. И все результаты этих путешествий говорили о том, что южный полярный материк должен существовать. Чтобы доказать это предположение, требовалась отдельная экспедиция, задача которой была бы исключительно узкой и сводилась бы к поиску южного материка. Именно так и сформулировал свою идею командир первой русской кругосветной экспедиции Иван Крузенштерн, направивший 31 марта 1819 года морскому министру России маркизу Ивану де Траверсе письмо о необходимости исследования полярных вод. Крузенштерн предлагал организовать сразу две экспедиции — к Северному и к Южному полюсу, и в каждую включить по два судна. Соответственно, эти пары получили названия «Южная дивизия» и «Северная дивизия». Командиром «Южной дивизии» по предложению Крузенштерна стал капитан второго ранга Фаддей Беллинсгаузен, которого вдохновитель экспедиции хорошо знал как подчиненного в своем первом кругосветном путешествии. Под непосредственное командование Беллинсгаузену передали шлюп «Восток» британской постройки, а командиром второго корабля — шлюпа «Мирный», построенного по проекту русских инженеров Колодкина и Курепанова, был лейтенант Михаил Лазарев. Примечательно, что его младший брат Алексей Лазарев вскоре тоже ушел в полярный поход: лейтенантом на шлюпе «Благонамеренный» в составе «Северной дивизии». Шлюпы «Южной дивизии», экипажи которых были полностью укомплектованы добровольцами — и надо заметить, что недостатка в желающих не было, скорее наоборот! — вышли в свое историческое плавание из Кронштадта 16 июля 1819 года. В документах экспедиции ее цель была сформулирована кратко и довольно расплывчато: открытия «в возможной близости Антарктического полюса». В этой расплывчатости крылся свой смысл: предугадать результаты исследований не взялся бы ни один ученый того времени, а под «возможной близостью» скрывались все южные воды как Тихого и Атлантического, так и Индийского океанов — воды, которые интересовали русский флот как область возможной экспансии. Первой остановкой на далеком пути «Южной дивизии» стал английский Портсмут, где корабли задержались на месяц, дозакупаясь необходимым оборудованием и снаряжением. От берегов Британии «Восток» и «Мирный» двинулись в сторону Бразилии, сделав короткую остановку на острове Тенерифе, а потом добравшись до Рио-де-Жанейро. Этот путь русским морякам уже был знаком по прежним кругосветным плаваниям. А вот после Бразилии, по мере того, как шлюпы спускались все дальше на юг, начинались области совершенно новые. 27 января (по новому стилю) 1820 года русские шлюпы впервые в истории отечественного флота пересекли Южный полярный круг. А на следующий день «Восток» и «Мирный» подошли вплотную к ледяному барьеру Антарктического материка. В своем экспедиционном дневнике командующий «Южной дивизии» описал это событие так: «Продолжая путь на юг, в полдень на широте 9°21'28" и долготе 2°14'50" мы встретили льды, которые представлялись нам сквозь шедший снег в виде белых облаков». А командир шлюпа «Мирный» лейтенант Михаил Лазарев позднее в письме своему другу и однокашнику по Морскому корпусу Алексею Шестакову нашел более эмоциональные слова: «16 января достигли мы широты 69°23' S, где встретили матерый лед чрезвычайной высоты, и в прекрасный тогда вечер, смотря на салингу, простирался оный так далеко, как могло только достигать зрение… Отсюда продолжали мы свой путь к осту, покушаясь при всякой возможности к зюйду, но всегда встречали льдяной материк, не доходя 70°… Открылась, наконец, та матерая на юге земля, которую так долго искали и существование коей сидевшие филозофы в кабинетах своих полагали необходимым для равновесия земного шара». Но русские моряки не ограничились одним лишь первым знакомством с новым материком. Продолжая двигаться на восток и не оставляя попыток вновь и вновь продвинуться дальше на юг, они каждый раз натыкались на «матерый лед», убеждаясь, что имеют дело с материковым берегом, а не островами. В конце концов в начале февраля корабли развернулись на север и вскоре пришли в австралийский Сидней. Пополнив запасы и подправив рангоут и такелаж, шлюпы в мае на три месяца вышли в тропические воды Тихого океана, а затем, вновь вернувшись ненадолго в Сидней, 31 октября опять двинулись в сторону новооткрытой земли. Не оставляя попыток продвинуться как можно южнее, «Восток» и «Мирный» в конце концов обошли Антарктиду вокруг, окончательно доказав не только существование нового материка, но и то, что он, вопреки идеям некоторых географов, никак не соединяется с Южной Америкой. Во время второй фазы антарктического плавания были открыты остров Петра I (22 января 1821 года) и Земля Александра I (29 января 1821 года) — крупнейший остров Антарктики. Домой, на Балтику первооткрыватели Антарктиды вернулись 5 августа 1821 года. В этот день шлюпы «Восток» и «Мирный» вошли на рейд Кронштадта и вскоре встали на якоря на тех же местах, с которых снялись 751 день назад. За кормой у них были 49 720 морских миль — два с четвертью экватора, или почти 100 000 километров! Помимо Антарктиды, в ходе экспедиции «Южной дивизии» были открыты 29 островов и один коралловый риф, многие из которых получили имена русских моряков — участников уникального плавания. Но все-таки в истории и русского флота, и мировой науки все, кто был на борту шлюпов «Восток» и «Мирный», навсегда останутся как люди, совершившие крупнейшее географическое открытие после начала XIX века — открытие шестого материка, «неизвестной Южной земли», открытие Антарктиды. |

|

#3373

|

||||

|

||||

|

|

|

#3374

|

||||

|

||||

|

|

|

#3375

|

||||

|

||||

28 янв. 1938 родился штангист Леонид Иванович Жаботинский – 19 мировых рекордов  28 янв. 1841 родился историк В.О.Ключевский. «История ничему не учит, но сурово наказывает за незнание уроков»  28 янв. 1946 завершился Киевский процесс. Фашистов повесили на пл.Калинина (м.Незалежности) http://histrf.ru/biblioteka/Soviet-N...ievsky-process …  28 янв. 1820 русской экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева открыт континент – Антарктида |

|

#3376

|

||||

|

||||

|

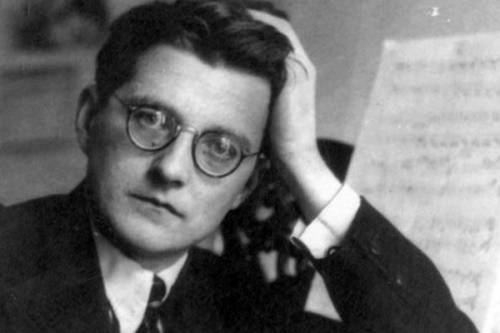

http://histrf.ru/biblioteka/book/bud...-shostakovicha

28 января 2017  Будет музыка для всех. К 81-летию разгромной статьи про Шостаковича Сегодня в прошлом К середине 1930-х годов советская власть посчитала, что укрепилась настолько, что способна контролировать самые различные сферы общества, даже самые далёкие от «главных лозунгов текущего момента». С конца января 1936 года даже те граждане, что в оперу не ходили и даже о ней ничего не слышали, были вовлечены в жаркую дискуссию, завязавшуюся в печати по поводу «формализма», обнаруженного в Большом театре при постановке оперы 29-летнего композитора Дмитрия Шостаковича. «Большие вожди» во главе со Сталиным такими методами стремились сделать советское искусство ближе к народу. Идея и сегодня, спустя 81 год, остро актуальна.  Попандопуло как борец с формализмом Не сходящий нынче с экранов во все праздники фильм Андрея Тутышкина «Свадьба в Малиновке» был снят в 1967 году к 50-летию Октября. А вот одноимённая оперетта была написана в том самом 1936-м 31-летним композитором Борисом Александровым на сюжет 27-летнего украинского литератора Леонида Юхвида. Авторы торопились закончить своё произведение, отвечавшее тогдашнему духу времени, когда власть ценила мелодичные напевы, имевшие народную основу. О не ценимом же властью обмолвился опереточный Попандопуло: «Ты что делаешь, ты! Композитор!». Публика, слушавшая в конце 1930-х эту фразу в Московском театре оперетты из уст знаменитого Григория Ярона, обычно понимала, о каких таких композиторах идёт речь. Потому что Попандопуло в двух словах выражал смысл небольшого текста главной в стране газеты. Слово «композитор» после публикации, занявшей место в левом нижнем углу 3-й страницы «Правды» во вторник 28 января 1936 года, стало словом ругательным: «Композитор, видимо, не поставил перед собой задачи прислушаться к тому, чего ждёт, чего ищет в музыке советская аудитория. Он словно нарочно зашифровал свою музыку, перепутал все звучания в ней так, чтобы дошла его музыка только до потерявших здоровый вкус эстетов-формалистов. Он прошёл мимо требований советской культуры изгнать грубость и дикость из всех углов советского быта. Это воспевание купеческой похотливости некоторые критики называют сатирой. Ни о какой сатире здесь и речи не может быть. Всеми средствами и музыкальной и драматической выразительности автор старается привлечь симпатии публики к грубым и вульгарным стремлениям и поступкам купчихи Катерины Измайловой». Примечательно, что ставшая знаменитой статья была написана очень быстро, за один день. Воскресным вечером 26 января товарищи Сталин, Молотов, Жданов и Микоян посетили филиал Большого театра, где давали оперу Шостаковича на сюжет Лескова. Постановка не задалась, да так что два первых лица страны, генсек и председатель Совнаркома, демонстративно покинули зал до окончания действия. Впечатления Сталина, а также Жданова, который курировал публикацию, в текст явно вошли, например, само слово «сумбур» и вот эта строчка: «Актёры обнаружили значительный талант в преодолении шума, крика и скрежета оркестра».  Дело в том, что вожди пришли в театр в хорошем настроении, надеясь приятно провести время на уже расхваленной не только критикой, но и самим Роменом Ролланом опере. Но, к несчастью Шостаковича, любимец Сталина и Микояна молодой дирижёр Александр Мелик-Пашаев решил усилить замысел автора, увеличив в своём оркестре группу духовых инструментов, которая к тому же располагалась аккурат под правительственной ложей. О том, что было дальше, со слов замдиректора Большого театра Якова Леонтьева оставил устный рассказ насмешливый Михаил Булгаков: «В предвкушении ордена, чувствуя на себе взгляды вождей, — Мелик неистовствует, прыгает, как чертёнок, рубит воздух дирижёрской палочкой, беззвучно подпевает оркестру. С него градом течёт пот. “Ничего, в антракте переменю рубашку”, — думает он в экстазе. После увертюры он косится на ложу, ожидая аплодисментов, — шиш. После первого действия — то же самое, никакого впечатления». Старый недруг Ильича Шиш оказался с очень противным маслом. Шостакович, бывший на спектакле, отправился на гастроли в Архангельск и был несказанно удивлён, увидев уже утром 28 января разносный текст. Чтобы купить «Правду», он отстоял очередь в киоск, раскрыл газету, и от прочитанного его зашатало так, что из очереди закричали: «Что, браток, с утра набрался?». Однако композитор нашёл в себе силы держать удар – даже после того, как уже 6 февраля «Правда» на той же 3-й странице в рецензии уже чуть большего размера «Балетная фальшь» разгромила шедший на основной сцене Большого театра его балет «Светлый ручей». Судя по тексту, Сталин и Жданов на сей раз к тщательной редактуре не прибегали, но отдельные фразы вполне одобрил бы и Попандопуло: «Композитор так же наплевательски отнёсся к народным песням Кубани, как авторы либретто и постановщики к народным танцам. Музыка поэтому бесхарактерна. Она бренчит и ничего не выражает». Ни под первым, ни под вторым текстом подписи не было. Автора искали долгие годы – подозревали многих, начиная со Сталина и Жданова. Но в 2006 году исследователь Евгений Ефимов обнародовал архивные материалы, из которых ясно следовало, что гонорар за обе эти статьи получил и партвзносы за них выплатил известный критик Давид Заславский. Будь подпись на месте, дискутировать с автором было бы проще простого. Критик ведь не просто бывший меньшевик и бундовец, изгнанный из Бунда за сотрудничество в деникинской печати. Он неоднократно вызывал острое печатное недовольство самого Ленина – как например, в маленькой статье из той же «Правды» от 8 июня 1917-го «Расхлябанная революция»: «Всеобщий вой злобы и бешенства против большевиков, грязная кампания клеветы грязных господ Заславских и анонимов из «Речи» и из «Рабочей Газеты» — всё это лишь неизбежное у представителей расхлябанной революции стремление «сорвать сердце» по поводу ряда «неудач» их политики». Допустили же Заславского к сочинению столь важных текстов по протекции Жданова, которому он помогал в деле организации пропаганды на заводе ГАЗ. Шуму вокруг январской статьи поднялось немало, и в наши дни выражение «сумбур вместо музыки» по-прежнему крылатое, применимое, в частности, к оценке наших спортивных неудач. А что же в итоге с разруганным Шостаковичем? «Врагом народа» он так никогда и не стал, таковой была объявлена лишь его тёща, арестованная в конце 1936-го. Уже на следующий день после выхода второй статьи, 7 февраля, композитора принял председатель Комитета по делам искусств Платон Керженцев, посоветовал показывать властям либретто будущих творений, поездить по деревням за народной музыкой. Психологическая травма у Шостаковича оставалась на всю жизнь – рассказывали, что он носил на груди целлофановый мешочек с текстом «Сумбура вместо музыки». Но ещё при жизни Сталина Дмитрий Дмитриевич получил сразу пять Сталинских премий, в том числе и в 1941-м, когда награда присуждалась впервые. *** Итоги же долгой дискуссии, затеянной маленькой рецензией, призваны были сделать советскую музыку понятнее широким массам. Но при этом сам жанр оперы, который отрицался «пролетарскими» деятелями от культуры, которых к тому времени с «парохода современности» сбросили, власть всё-таки объявила основным. Композиторы вправе были выбирать – сочинять преимущественно классические произведения или близкие народу советские песни. Борьба с формализмом ещё продолжилась в постановлении 1948 года об опере Вано Мурадели «Великая дружба», а поставленную в 1936-м задачу по мере сил решали. Шостакович ещё при жизни был объявлен признанным классиком, но и разбуженные его критикой Борис Александров, Соловьёв-Седой, Блантер и другие мастера более лёгкого жанра могли реализовать себя в полную силу. Вопрос же о глубине вмешательства государства в музыку так и не был разрешён, что и сегодня создаёт определённые проблемы. |

|

#3377

|

||||

|

||||

|

http://историк.рф/history_day/28-%d1...2%d0%b5%d0%bb/

Валентин Петрович Катаев (1897–1986) родился в Одессе в семье преподавателя епархиального училища. Добровольцем ушёл на фронт в нач. Первой мировой. Награждён двумя Георгиевскими крестами и орденом Святой Анны IV степени с надписью «За храбрость». В 1915-м дебютировал в столичной печати, с нач. 1920-х работал в прессе. Литературную известность ему принесла повесть и пьеса «Растратчики» (1926, 1928). В 1936 году увидела свет повесть «Белеет парус одинокий», вошедшая в классику советской литературы. В 1945-м выходит повесть Катаева «Сын полка», вскоре включённая в школьную программу. К новой волне в творчестве Катаева относятся лирико-философские мемуарные повести, написанные в 1960-е. Самые известные книги из этого цикла — «Трава забвенья» (1967), «Алмазный мой венец» (1978), «Уже написан Вертер» (1979). Он был первым главным редактором журнала «Юность» (1955–1961). Герой Социалистического Труда (1974), лауреат Сталинской премии (1946).

|

|

#3378

|

||||

|

||||

|

1762 год

из 20-летней ссылки возвращен бывший правитель России Бирон |

|

#3379

|

||||

|

||||

|

1973 год

Наталья Морозова 1968 год Ольга Кабо 1887 год Артур Рубинштейн 1972 год Елена Баранова 1943 год Александр Пашутин 1864 год Анна Голубкина |

|

#3380

|

||||

|

||||

|

|

|

| Метки |

| русский календарь |

| Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |

|

|