|

|

|

|

#1

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/zabyitoe-opolchenie-22782.html

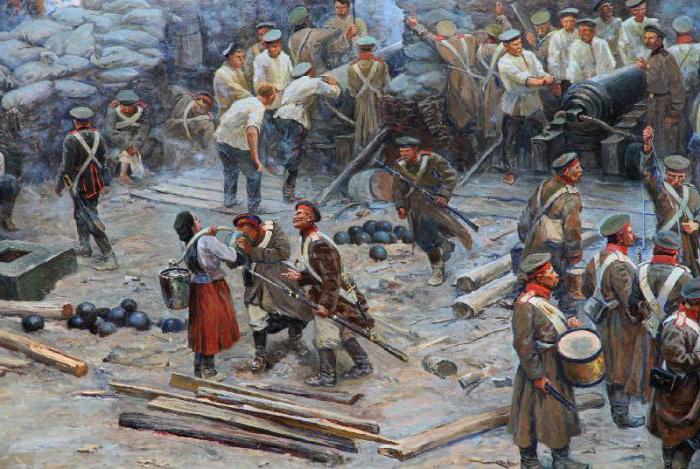

29 марта 2016, 00:00 Русские победы, История Забытое ополчение  Панорамы Оборона Севастополя. Художник: Франц Рубо В истории России широко известны народные ополчения эпохи Смутного времени и нашествия Бонапарта. Не забыты героические ополченцы 1941 года. Но мало кто помнит о еще одном народном ополчении — о 350 тысячах русских крестьян, выступивших на защиту границ Отечества во время неудачной для нас Крымской войны. Война против Европы В марте 1854 года Англия и Франция, сильнейшие тогда колониальные державы на планете, объявили войну Российской империи. Армии Парижа и Лондона стали союзниками Османской империи, которая уже полгода воевала против России. В том же 1854 году союз против России заключили Австрийская империя и Пруссия — два сильнейших государства в центре Европы, тогда уступавшие по мощи только Англии и Франции. Берлин и Вена договорились, что начнут войну против России, если она не откажется от активной внешней политики и расширения своего влияния в Европе. В итоге к весне 1854 года из пяти крупнейших держав Европы три (Англия, Турция и Франция) воевали против России, а две (Австрия и Пруссия) мобилизовали армии и были готовы в любой момент присоединиться к войне против нас. Положение нашей страны осложнялось тем, что Англия и Франция тогда были ведущими промышленными гигантами планеты, поэтому их армия и флот в техническом отношении опережали российские. Хотя русский флот блестяще громил турок, защитить берега России от британских и французских пароходов он не мог. Пароходы противника в разное время атаковали Соловецкие острова в Белом море и черноморскую Одессу, Петропавловск- на-Камчатке и русские поселения на Кольском полуострове, Выборг на Балтике и Мариуполь на Азовском море. «Морское ополчение» Парусные суда Балтийского флота России, уступая британским паровым линейным кораблям, всю войну скрывали за фортами Кронштадта. Поэтому для противодействия вражеским десантам на обширном побережье Балтики от Риги до Финляндии начали строить малые канонерские лодки. Всего за три месяца построили 154 таких судна. Кадровых матросов для них не хватало, обучать рекрутов не было времени – требовались тысячи людей, знакомых с корабельным делом. Поэтому царский указ от 2 апреля 1854 года предписал сформировать «Государственное морское ополчение». Морские ополченцы должны были служить гребцами на канонерках – по 32 человека на каждую лодку, оснащенную двумя «бомбическими» пушками, стрелявшими разрывными снарядами. Эти небольшие суда, скрываясь от британских пароходов в многочисленных бухточках Прибалтики и Финляндии, оказались эффективны против попыток англичан совершать диверсионные налёты на наши берега. В «Морское ополчение» принимали добровольцев, знакомых с морским и речным делом, из Петербургской, Тверской, Олонецкой и Новгородской губерний — в этих регионах было множество водных путей и часть населения занималась речными промыслами, обладая опытом работы на кораблях. Менее чем за два месяца в «морское ополчение» вступило 7132 человека. На канонерские лодки для «морского ополчения» собирали деньги по всей России. Петербургский купец Василий Громов за свой счет построил 10 канонерок. В 1855 году гребные канонерки ополченцев не раз отличились в боях с вражеским флотом. 7 июня в устье реки Нарвы четыре канонерские лодки отразили атаку двух паровых фрегатов. 1 июля того же года британский 84-пушечный линейный корабль «Hawke» и корвет «Desperate» появились в устье Западной Двины. Англичане планировали разрушить Рижский порт, но неожиданно на большой паровой линкор двинулись в атаку 12 маленьких канонерских лодок «Морского ополчения». В полуторачасовой перестрелке одна из них была потоплена, но британский линкор получил попадание в борт у ватерлинии и вынужден был отступить. «Подвижное ополчение» На начало Крымской войны армия России насчитывал 1397169 солдат и офицеров. За три года боев в армию призвали еще 799 тысяч рекрутов. Формально это было больше, чем 900 тысяч войск, которыми располагали Англия, Франция и Турция. Но из-за враждебности «нейтральных» Австрии и Пруссии, имевших вместе 800 тысяч солдат, Россия была вынуждена держать многочисленные войска на всей западной границе, в Прибалтике и Польше. Благодаря многочисленным пароходам англичане и французы могли быстро концентрировать свои войска на выбранном направлении удара. Тогда как Россия, еще не покрытая сетью железных дорог (на начало войны была построена лишь одна магистраль Москва-Петербург), вынуждена была передвигать свои войска пешим порядком на всем 1500-километровом пространстве между Балтикой и Чёрным морем. Только на Балтийском, Черном и Азовском морях общая протяженность берегов, требовавших охраны и обороны от вражеских десантов превышала 5 тысяч километров. Когда англо-французская армия высадилась в Крыму и осадила Севастополь, полтора миллиона русских войск были разбросаны по всей обширной империи, прикрывая ее морские берега и все западные границы. В итоге наши силы в Крыму не имели заметного численного превосходства над противником и серьезно уступали ему в техническом оснащении. Императору Николаю I пришлось вспомнить экстренные меры усиления армии, которые последний раз применялись во время нашествия Наполеона. 29 января (10 февраля нового стиля) 1855 года вышел царский манифест «О призвании к Государственному ополчению»: «Для того чтобы поставить твердый, могущественный оплот против всех враждебных на Россию покушений, против всех замыслов на ея безопасность и величие… обращаемся ко всем сословиям государства, повелевая приступить к всеобщему Государственному Ополчению». Ополченцам предстояло воевать не по месту жительства, а выдвинуться из внутренних губерний в районы боев, а также на угрожаемые участки границы и морского побережья страны, поэтому новое ополчение получило название «подвижное». Организацию ополчения и сбор средств на него царь поручил местному дворянскому самоуправлению. Губернаторы созывали общее собрание дворян, на котором из их среды голосованием избирались начальник ополчения губернии и офицеры ополченческих дружин. Обычно каждый уезд формировал одну дружину — по штату в ней полагалось иметь 19 дворян-командиров и 1069 «ратников», как именовали рядовых бойцов ополчения.  Бой на Малаховом кургане в Севастополе в 1855 году (фрагмент). Художник: Григорий Шукаев «За Веру и Царя» Уже к лету 1855 года в центральных губерниях России были сформированы 198 «дружин» ополчения, в которых состояло 203 тысячи «ратников». Дружины именовались по номерам и месту создания, каждая дружина получила собственное знамя — полотнище из зелёного шёлка с золотым крестом и надписью: «За Веру, Царя и Отечество». 79 дружин из Курской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской и Пензенской губерний немедленно пешим порядком двинулись в Крым, на помощь осажденному Севастополю. 17 дружин Тамбовской губернии предназначались для охраны побережья Азовского моря. 64 дружины из Смоленской, Московской, Владимирской, Ярославской, Костромской и Нижегородской губерний двинулись на Запад, для усиления наших войск в Польше, на границе с Австрией и Пруссией. 38 дружин Петербургской, Новгородской, Тверской, Олонецкой и Вологодской губерний направили для усиления войск и охраны побережья в Прибалтике. Создание ополчения на этом не остановилось. Указом императора начали формировать «дружины ратников» второй и третьей очереди в Псковской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Воронежской, Саратовской, Симбирской, Вятской, Пермской, Витебской, Могилевской, Самарской и Оренбургской губерниях. Таким образом осенью 1855 года были сформированы еще 137 дружин на 150 тысяч «ратников». В рядовые «ратники подвижного ополчения» набирали мужчин от 20 до 45 лет. По сохранившейся статистике 94% ополченцев были крестьянами. Каждый рядовой ратник за счет собранных в губерниях средств получал серое суконное обмундирование и особый знак на фуражку – латунный крест с императорским вензелем и надписью: «За Веру и Царя». Поскольку ополченцы были вспомогательными войсками, а новых винтовок не хватало даже регулярной армии, то лишь две трети ратников вооружались старыми кремневыми ружьями. «Бородачи» в бою В начале августа 1855 года первые ополченцы подошли к Севастополю. Всего в обороне города приняло участие 12 дружин Курской губернии. От Курска до Севастополя им пришлось пешком пройти свыше тысячи верст. К концу августа, к моменту оставления южной части Севастополя, ополченцы составляли более 10% гарнизона. В отличие от солдат регулярной армии, ополченцы не брили бороды, и англичане с французами прозвали эти части в простой серой форме «бородачами». Несмотря на малый военный опыт, многие ополченцы-«бородачи» отличились при обороне Севастополя. 27 августа 1855 года, во время решающей атаки неприятеля, дружина №49 (из Грайворонского уезда Курской губернии) участвовала в защите Малахова кургана, ключевой точки обороны. В тот день курские дружинники сражались врукопашную с «зуавами», лучшими профессиональными солдатами-наемниками, которые тогда были у Франции. Ополченцы потеряли треть своего состава, 16 ратников за тот бой были награждены Георгиевскими крестами. Дружина №47(из крестьян Обоянского уезда Курской губернии) в тот день дралась в еще одной ключевой точке обороны — на Третьем бастионе Севастополя, который атаковали шотландские гвардейцы. Генерал Николай Дубровин, ведущий военный историк XIX века, на основе архивных документов так описывал тот бой: «Ополченцы Курской дружины №47 три раза отбивали штурм, из которых третий был самый отчаянный… Англичане взошли на бруствер, но тогда ратники взялись за топоры и в рукопашной схватке уничтожили почти всю колонну. Зато из тысячного состава дружины осталось налицо около 350 человек…» Крымская война не была для России удачной, и ратники «Подвижного ополчения» почти забыты потомками. Но провалы нашей исторической памяти не делают меньшим подвиг простых русских крестьян, храбро сражавшихся 160 лет назад с элитными воинскими частями Англии и Франции. |

|

#2

|

||||

|

||||

|

https://tsargrad.tv/shows/krymskaja-...cargrada_44445

https://youtu.be/i0fWij-siXQ гостях у Андрея Норкина: Евгений Никитенко - профессор МГИМО МИД России и РАНХиГС при президенте РФ, генерал- Приближается очередная годовщина окончания Крымской войны, возможно, одной из самых спорных страниц отечественной истории. Мы уже обращались к этой теме в одной из предыдущих программ, но дискуссия, безусловно, не закончена. Хотелось бы поговорить не столько о причинах ее начала и тех аналогиях, которые напрашиваются сегодня, а вот о чем. Можно ли говорить, о том, что Крымская война - это единственный прецедент, когда Россия проиграла в военном плане, но выиграла политически? Если да, то как, в таком случае, трактовать парижский договор о мире? Какие цели стояли перед Россией в начале войны? Что было получено в итоге? Можно ли считать Крымскую войну первой мировой войной? И какие уроки извлекли все страны-участницы противостояния? Ответы на эти и многие другие вопросы мы попытаемся получить сегодня в студии программы «Хроники Царьграда». В гостях у ее ведущего Андрея Норкина: Евгений Никитенко - профессор МГИМО МИД России и РАНХиГС при президенте РФ, генерал-майор и Алексей Фененко - доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова. |

|

#3

|

||||

|

||||

|

О сражении на Чёрной речке

…16 августа 1855 года, во время Крымской войны, случилось злополучное Сражение на Чёрной речке, в значительной степени предопределившее падение Севастополя. (Как мы помним, это произойдёт уже в сентябре).  …Итак, примерно сорок тысяч русских двинулись на штурм Федюхиных высот. (Эта часть Крымских гор проходит от Балаклавы до Севастополя – и, между прочим, получила своё название по имени генерала Федюхина, участника той самой войны). Нашим противостояло около шестидесяти тысяч союзников (в основном – французов; были также сардинцы и турки). …Вы скажете – безумие и самоубийство?.. (По мнению одного участника событий, противник соорудил на высотах «укрепления лучше севастопольских»… вдобавок, на пути наступавших простиралась естественная преграда – та самая река Чёрная). Тем не менее, русские полки двинутся в лобовую атаку – под убийственным огнём возьмут так называемый Трактирный мост – и атакуют склоны, буквально устилая их телами павших. (Вдобавок, войска входили в бой по частям – дивизия за дивизией; превосходящему численно противнику оставалось только поочерёдно расстреливать их на открытой местности!..) В конце концов, наступление захлебнётся… русские отошли; их никто не преследовал. У нас выбыло до десяти тысяч (из них почти две с половиной – убитыми, включая трёх генералов); у противника – тысяча семьсот человек (убитыми – около трёхсот). Буквально на следующий день ободренные интервенты усилят бомбардировки – и начнут подготовку очередного штурма города… …Участник событий, Лев Толстой посвятил этому событию одно из, кажется, всего двух своих стихотворений: На Федюхины высоты Нас прошли всего три роты, А пошли полки!.. Оттуда же ставшее поговоркой: Гладко вписано в бумаги, Да забыли про овраги, А по ним ходить... …Как известно, поражение – «всегда сирота»… но, всё же, попытаемся разобраться в событиях, предшествовавших этой катастрофе (и приведших к ней…) …Итак, в феврале умер Николай I – императором стал Александр II, сторонник скорейшего выхода из войны (что он, в конце концов, и осуществит – причём на неожиданно мягких для проигравшей России условиях). Однако, поначалу царь строго соблюдает имидж «продолжателя дела батюшки» – он не мог просто так приказать сдать Севастополь и начать переговоры!.. В то же время – не верил в успех обороны… (Александра можно понять – гарнизон таял от болезней и под ежедневными артобстрелами). Так родилась идея – предпринять попытку снять блокаду…  …Именно об этом император намекнёт в письме командующему, князю Михаилу Горчакову – а для доходчивости пришлёт своим представителем генерал-адъютанта Вревского. (Существует мнение, что, наоборот, всех убедил именно барон Вревский: «Общую атаку… следует предпочесть гибельной эвакуации без боя», – впрочем, в этой истории все выжившие старательно валят вину друг на друга. Так или иначе – императорский посланец начнёт обрабатывать Горчакова… …который и так всё понял!.. Прослужив два с лишним десятилетия под началом таких крутых людей как Паскевич и сам Николай I, князь улавливал волю начальства с полуслова). И вот роковое решение принято – при этом Горчаков пишет военному министру Долгорукову: «Не следует обманываться, я иду на неприятеля в отвратительных условиях. Благоволите вспомнить обещание, которое вы мне дали, – оправдывать меня в нужное время в должном месте. Если дела примут худой оборот, в этом вина не моя». То есть – командующий начинает битву, будучи заранее уверен в своём поражении!.. …С началом тоже не заладилось – и это одно из самых тёмных мест этой истории… Если верить последующему рапорту Горчакова, атака на Федюхины горы была предпринята самовольно – и начал её генерал от кавалерии Реад, чьи две дивизии больше всех и пострадали. Якобы, тот неправильно понял посланный через адъютанта приказ!.. (Для справки – Николай Реад имел награды ещё за Наполеоновские войны; потом воевал в Польше и на Кавказе – современники отзываются о нём с исключительным уважением). Так или иначе – узнать, каков был приказ, нельзя… генералу почти в самом начале атаки оторвёт голову вражеской гранатой… Вслед за командиром будет перебит его штаб, а вскоре – и почти все офицеры… …Справедливости ради – признанный одним из главных виновников, Вревский, был в гуще боя!.. Сначала под ним убьёт лошадь – Горчаков попытается отправить барона в тыл. (Командующий тоже находился под огнём). Вревский останется – и поменяет коня. Его тут же контузит – причём, ядром собьёт фуражку… генерал не двинется с места – следующее ядро угодит ему в голову… Совпадение или нет – но практически сразу Горчаков даст приказ к отходу… PS: …Как видим, причиной беды стал пресловутый «человеческий фактор»… (Солдаты, по отзывам противников, проявят «традиционную стойкость»). И Ваш покорный слуга в очередной раз задаётся вопросом: «А как бы развернулись события, будь во главе Суворов?..» Конечно, прошло полвека – во времена Александра Васильевича плотность и мощь огня была иная… но всё же?.. Впрочем, это – совсем другая история. |

|

#4

|

||||

|

||||

|

https://russian.rt.com/science/artic...rymskaya-voyna

9 сентября 2017, 17:35 9 сентября в России отмечается День памяти защитников Севастополя в Крымской войне 1853—1856 годов. Оборона города длилась 339 дней и стала символом мужества и героизма русских воинов. Однако неудачный в целом ход кампании вынудил Петербург подписать Парижское соглашение, которое лишило империю военного флота на Чёрном море. После поражения в Крыму были сделаны выводы — проведённые Александром II реформы позволили России создать по-настоящему современную армию. Уроки Севастополя: какие выводы Россия сделала после Крымской войны 1853—1856 годов © Оборона Севастополя (Франц Рубо) Мировая закулиса Поводом для войны стало столкновение интересов римско-католической и православной церквей. Обе претендовали на право распоряжаться христианскими святынями в районе Палестины, принадлежавшей тогда Османской империи. Формально правами на христианские реликвии и церковь Рождества Христова в Вифлееме обладала православная церковь, но под нажимом французов Турция передала их католикам. Протесты и угрозы России были отвергнуты, и император Николай I принял решение проучить «больного человека» (так он назвал Турцию). В октябре 1853 года русские войска вошли в Дунайские княжества — Молдавию и Валахию, находившиеся в то время в вассальном подчинении османам. Однако к тому моменту Франция и Англия создали военную коалицию и заверили Стамбул в поддержке в случае нападения России. Реальные причины Крымской войны заключались в накопившихся политических противоречиях России, Англии, Франции, Австрии в районе Чёрного моря и Балканского полуострова. На фоне ослабления Османской империи Петербург стремился обрести контроль над проливами Босфор и Дарданеллы. Западные державы прилагали усилия к сдерживанию геополитических амбиций России и потому оказывали туркам военную, материальную и политическую помощь. Кроме того, экономические интересы Англии заключались в беспошлинной торговле, французский император Наполеон III был одержим идеей реванша за поражение от России в 1812 году, а Австрийская империя опасалась, что растущее влияние Петербурга на Балканах посеет среди подданных революционные настроения. Как это было Начальный период Крымской войны складывался для России относительно благоприятно. Русская армия, перейдя Дунай, смогла оттеснить турок от правого берега и осадить крепость Силистрию (май 1853 года). В Закавказье турецкое наступление было остановлено после победы императорских войск под Башкадыкларом 1 декабря 1853 года. 30 ноября 1853 года Османская империя потерпела сокрушительное поражение в Синопской бухте. Это было последнее крупное сражение парусных флотов. Руководил русскими судами будущий герой обороны Севастополя адмирал Павел Степанович Нахимов. «Синопский бой», И.К. Айвазовский Видя скорое поражение Османской империи, в марте 1854 года в войну вступили Англия и Франция. Австрийская монархия, которую спас Николай I, подавив венгерское восстание в 1848—1849 годах, выдвинула России ультиматум — оставить освобождённые от турок Дунайские княжества. 22 апреля 1854 года англо-французский флот обстрелял из 350 орудий Одессу, но высадить десант союзникам не удалось. Однако уже в сентябре Англия и Франция смогли высадиться в Крыму и нанести поражение русским войскам у реки Альмы. 17 октября началась осада Севастополя — главной черноморской бухты российского флота. Противникам России удалось провести грандиозную по тем временам высадку десанта. На 350 кораблях, которые отправились в Евпаторию, находились 30 тыс. французов, 22 тыс. англичан и 7 тыс. турок. Были выгружены 134 полевых и 72 осадных орудия. При этом крымская группировка войск Российской империи составляла 51 тыс. человек при 108 орудиях. Историки возлагают вину за фатальные просчёты в руководстве войсками и неумелые действия по деблокаде Севастополя на морского министра, светлейшего князя Александра Меншикова. Несмотря на итоги Альминского сражения, он был назначен главнокомандующим сухопутными и морскими силами в Крыму. Репродукция картины И.М. Прянишникова «Адмирал Нахимов на севастопольском бастионе» К концу сентября 1854 года гарнизон Севастополя насчитывал около 18 тыс. человек. Большая часть защитников были моряками. За оборону города отвечали адмирал Павел Нахимов и вице-адмирал Владимир Корнилов. Чтобы не допустить прорыва эскадры противника в бухту, было решено затопить старые корабли, а их орудиями пополнить береговую артиллерию. К началу 1855 года русская армия смогла достичь численного преимущества в Крыму, однако нерешительность Меншикова позволила противнику нарастить группировку войск. Зимой под Севастополем были размещены до 120 тыс. военнослужащих неприятеля. Главные усилия англо-французских войск были направлены на взятие Малахова кургана — ключевого пункта оборонительной линии Севастополя. В результате массированных бомбардировок и постоянных атак русские войска несли большие потери. 8 сентября 1855 года курган был захвачен французами. «Бой на Малаховом кургане в Севастополе в 1855 году», Г.Ф. Шукаев Крымская война закончилась подписанием 18 марта 1856 года Парижского мирного договора. Чёрное море объявлялось нейтральным в военном отношении, Россия должна была разрушить береговые укрепления и отказаться от права держать арсенал на побережье. «Подписание Парижского мирного договора», Луи-Эдуард Дюбюф Россия сохранила в своём составе Крым, но лишилась устья Дуная, южной части Бессарабии, захваченной в этой войне крепости Карс и права на покровительство Сербии, Молдавии и Валахии. Потери России в войне составили 134 800 человек, совокупные потери Великобритании, Франции и Турции — 162 800 человек, из них 117 400 — потери западной коалиции. Разбор полётов Причины поражения русской армии не давали покоя как современникам, так и историкам. Принято считать, что главным фактором, помимо неумелого командования Меншикова, стала отсталость социально-политического и экономического строя Российской империи по сравнению с западными странами. Также по теме Тест RT: Что вы знаете о Севастополе? 233 года назад указом императрицы Екатерины II крымскому городу Ахтияр было дано название Севастополь, что с греческого переводится... Если в России преимущественно применялся ручной труд приписных крестьян на мануфактурах, то пережившие индустриальную революцию Англия и Франция использовали в производстве станки и вольнонаёмный труд рабочих. Более совершенный экономический уклад позволил западной коалиции создать передовой военно-промышленный комплекс и эффективно обеспечивать войска в Крыму всем необходимым. Россия отставала по показателям оснащённости войск ключевыми для того времени видами вооружений. Так, основная масса русской пехоты и кавалерии была вооружена гладкоствольными кремнёвыми и ударными ружьями. В середине XIX века ружьё заряжалось в 12 приёмов. Это был сложный процесс, который требовал от пехотинца определённых навыков. Скорострельность ударных ружей достигала 1,5 выстрела в минуту, максимальная скорострельность кремнёвых ружей — 1 выстрел. Наибольшая дальность стрельбы при удовлетворительной меткости для гладкоствольных ружей составляла 300 шагов, но наиболее смертоносная дистанция в бою равнялась 150—100 шагам. Дальность стрельбы нарезных ружей (штуцеров), которыми были вооружены англичане и французы, достигала 1200 шагов. Нарезные ружья в российской армии имелись, но в незначительном количестве. К началу войны штуцерами были оснащены лишь 4% от общего числа пехотинцев (во французской армии — более 30%, в английской — более 50%). Стоит отметить и недостаточную стрелковую подготовку русских солдат (для учений выделялось 10 патронов в год на человека). Также по теме Адмирал Нахимов Великий флотоводец: 215 лет со дня рождения адмирала Нахимова 5 июля 1802 года в селе Городок Смоленской губернии родился Павел Степанович Нахимов. Он никогда не был женат, не писал мемуаров и не... Кроме того, русскую армию подвела устаревшая тактика пехотного боя. Рассыпной строй англо-французской коалиции оказался эффективней сомкнутого строя русских. Командование русских войск во многом полагалось на преимущество в штыковой схватке. Но с появлением нарезного оружия и дальнобойной артиллерии прежнее значение штыкового боя было утрачено. В Крымской войне у России было преимущество по совокупному количеству военнослужащих: русская армия численностью в 888 тыс. человек противостояла 97 тыс. англичан, 309 тыс. французов, 165 тыс. турок и 21 тыс. солдат Сардинии. Однако русские силы были сильно растянуты вдоль рубежей и поэтому осенью 1854 года не смогли остановить продвижение неприятеля в Крыму. Тем не менее русские инженерные войска и артиллеристы были хорошо подготовлены к войне. Английский военачальник Дэниел Лайсонс писал во время Крымской войны: «Если бы не их артиллерия, мы бы быстро очистили от них территорию, но в этой сфере они на голову выше». Путь реформ Главным недостатком императорской армии была устаревшая к середине XIX века система рекрутских наборов. С петровских времён крестьян забирали в солдаты на 25 лет. Такая система комплектования была тесно связана с сохранявшимся в стране крепостным правом и потеряла преимущество с бурным развитием в Европе капиталистических отношений. Также по теме Символ единства: памятник Примирения установят в Севастополе к столетию революции Памятник Примирения, символизирующий единение воевавших в Гражданской войне сторон, будет установлен в Севастополе, а не в Керчи, как... Крымская война выявила огромные недостатки в армии и социально-экономическом строе. Поражение от западных держав стало катализатором дальнейших преобразований, проведённых Александром II. Писатель Александр Герцен отмечал, что неудача в войне «отвалила камень от гроба России». С 1861 по 1881 год параллельно с важнейшими социально-экономическими преобразованиями военный министр Дмитрий Милютин провёл реформы, которые радикально изменили облик русской армии. В 1864 году Россия была разделена на несколько военных округов, управление которыми осуществлялось местными органами, однако все они подчинялись военному министру. Это позволило избежать многих трудностей в управлении армией и сделать систему управления более организованной. Ключевым событием военной реформы стал выпуск манифеста «О введении всеобщей воинской повинности» и Устава о воинской повинности 1 января 1874 года. Манифест провозглашал переход от рекрутского набора в армии к всеобщей повинности вне зависимости от сословия. Служба в армии ограничивалась шестью годами для всего мужского населения старше 20 лет. Это позволило создать более обширную по социальному составу армию и сформировать необходимый на случай войны резерв. Кроме того, армия превратилась в потенциальный социальный лифт для представителей низших сословий, включая крестьян. Милютин отменил практику телесных наказаний, ввёл состязательные военные суды и создал военную прокуратуру. Развитие промышленности помогло осуществить полноценное перевооружение современными образцами стрелкового оружия и военной техники. «Репетиция будущих мировых войн» Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков назвал Крымскую войну «репетицией будущих мировых войн». По его мнению, неудачный ход кампании в Крыму выявил многие недостатки в российской действительности, и руководство империи сделало абсолютно правильные выводы, создав новый фундамент для развития армии. «Хочется отметить, что героическая оборона Севастополя и мужество его защитников не были напрасными. Потери англо-французской коалиции были столь велики, что дальнейшее ведение боевых действий могло стать невозможным в силу несопоставимости по отношению к потенциальной выгоде от такой войны», — отметил в комментарии RT Мягков. Благодаря храбрости защитников Севастополя были смягчены условия Парижского мира, подчеркнул эксперт, и Россия не понесла существенных территориальных потерь, хоть и утратила контроль над Чёрным морем и балканскими странами. «По итогам войны были сделаны жёсткие выводы, послужившие началом для последующих реформ и отмены крепостного права», — резюмировал Мягков. Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter» |

|

#5

|

||||

|

||||

|

https://histrf.ru/biblioteka/book/kr...-sievastopolia

11 сентября 2017 Краткий курс истории. Трагическое спасение Севастополя  11 сентября 1854 года в Севастопольской бухте было затоплено восемь устаревших кораблей Черноморского флота. Это трагическое, но важное решение сделало невозможным судоходство в бухте, и англо-французский флот не смог угрожать городу. Так началась 349-дневная оборона Севастополя. Бить по Крыму Блокада Севастополя в 1854 году стала кульминационным событием Крымской войны 1853–1856 годов. Война, начатая Николаем I против Османской империи, очень быстро переросла в войну России против союза Турции, Англии, Франции и Сардинского королевства. Не добившись видимых успехов ни на одном из направлений (Кавказ, Одесса, Курилы, военные кампании на Балтийском и Азовском морях и др.), союзники решили сосредоточить удар на главном оплоте России в Черном море – Крыме и его бастионе – Севастополе.  Неоднозначное решение В ходе первого года войны стало ясно, что русский флот по мощности стоит лишь на третьем месте в мире. Английский и французский флоты, вошедшие в 1854 году в Черное море, были во много раз мощнее и технически лучше русского Черноморского. Чтобы не позволить врагу прорваться в севастопольскую гавань, военный совет флота принял неоднозначное решение, правильность которого оспаривается до сих пор: затопить поперек фарватера семь кораблей. Их экипажи, сформированные в 22 батальона, вместе с корабельной артиллерией сошли на сушу. Кстати, из-за бури 14 ноября того же года, повредившей заграждение из затопленных кораблей, вскоре пришлось строить вторую линию затопления. Всего в бухте было затоплено 91 военное и вспомогательное судно.  Двадцать «воскресших» В 1857–1859 годах те самые суда, парализовавшие судоходство в Севастопольской бухте, были подняты на сушу. Значительная часть кораблей пошла на слом, однако двадцать оказались почти неповрежденными и после ремонта вновь встали на службу. Очистка же всех бухт заняла более десяти лет. В 1905 году в десяти метрах от берега – там, где проходила вторая линия затопления, – был установлен Памятник затопленным кораблям. И поныне, спустя сто с лишним лет, он является одной из главных достопримечательностей города.

|

|

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

|

|