|

|

#35

|

||||

|

||||

|

http://www.mk.ru/politics/2017/06/27...ut-lyudey.html

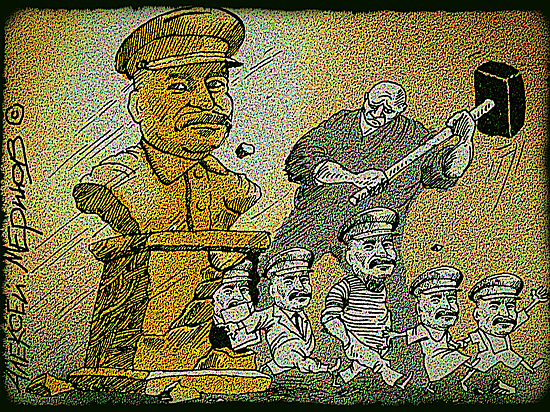

Сталин как объединитель: положительные оценки деятельности генералиссимуса примиряют людей Вчера в 16:41, Иосиф Сталин в очередной раз был признан россиянами самым выдающимся государственным деятелем всех времен и народов. Таковым его признали 38% респондентов, опрошенных Левада-центром. Второе-третье места поделили Владимир Путин и Александр Пушкин — по 34%.  фото: Алексей Меринов В первой десятке нет ни одного иностранца. Разве что Екатерина II — урожденная немка, но при этом русская императрица, писавшая по-русски не совсем складные, но многочисленные пьесы. Самый выдающийся, по мнению россиян, иностранец — это Наполеон, находящийся на 14-м месте. Но и в этом результате немало от российского патриотизма — гордости за победу над столь великим полководцем. Россия для респондентов безусловно центр мира, а зарубежная история их интересует очень мало. Равно как, кстати, и реальная жизнь современных государств: часто в их характеристиках россияне используют клише, заимствованные из телепрограмм. Опрос интересен, в частности, тем, что его участники сами называют имена выдающихся — с их точки зрения — людей. Таким образом, социолог не «подсказывает» им варианты ответа. Неудивительно, что оказавшись перед необходимостью беседовать на необычную для них тему, россияне мобилизуют свои знания, оставшиеся после школьных курсов истории и литературы. Поэтому во многих ответах Пушкин соседствует с Лермонтовым, Суворов — с Кутузовым (хотя интерес к последнему — как и к Наполеону, и к Льву Толстому как автору «Войны и мира» — снизился после 2012 года, когда отмечалась двухсотлетняя годовщина первой Отечественной войны). Впрочем, нет еще одной классической пары — Толстой—Достоевский. Если эпичного Льва Николаевича россияне включают в «десятку» («Война и мир» с Тихоновым и Бондарчуком входит в советский кинематографический канон), то мятущегося Федора Михайловича они вспоминают куда реже. От сложнейших переживаний на грани (или за гранью) безумия люди стараются держаться подальше. Интересно, что в благостном 2008 году — перед самым падением нефтяных цен — в аналогичном опросе умиротворенно настроенные россияне поставили на первое место Пушкина, причем с большим отрывом (47% против 36% у Сталина). Тогда же резко подскочил «исторический рейтинг» Путина — до 32%. В 2012-м, когда страна испытала и экономическую турбулентность, и массовые протесты, ситуация резко изменилась. Выросло количество сторонников «сильной руки» как опоры в ненадежном мире, и Сталин стал лидером с 42%. Путина же в числе выдающихся назвали всего 22% — сработал эффект разочарования в том, что в очередной раз не удалось добиться бескризисного развития. Пушкин тоже стал неактуален — с 29%: в период потрясений о музах вспоминают реже. Прошло пять лет, и ситуация вновь изменилась. Сталин остался лидером, хотя и с несколько меньшим результатом. После присоединения Крыма до рекордного уровня поднялся рейтинг Путина, к которому вернулись элементы образа «военного вождя». Стал более популярным и Пушкин, хотя ненамного: время муз пока что не наступило и в ближайшее время вряд ли наступит. Но, конечно же, наибольшее внимание наблюдателей привлекает высокая поддержка Сталина. Самое простое — и совершенно верное — объяснение этого феномена заключается в авторитарной культуре, свойственной российскому обществу. Оно не слишком уважает институты (тем более что не имело возможности убедиться на собственном опыте в их эффективности), зато делает ставку на сильного и справедливого лидера, способного навести порядок. Взлет демократического движения начала 90-х не был исключением — при всем своем антисталинизме и антитоталитаризме. Только тогда надежды возлагались на Бориса Ельцина, которого общественное мнение наделяло чертами чуть ли не сказочного богатыря. Разочарование в Ельцине привело к росту симпатий к Сталину: уже в опросе Левада-центра 1999 года его относили к числу выдающихся деятелей 35% респондентов. С тех пор ситуация принципиально не изменилась. Разве что россияне стали чаще оправдывать действия «вождя народов». Согласно другим опросам Левада-центра, в 2009 году основной причиной больших потерь СССР в войне с Германией 21% признавал роль сталинского руководства, действовавшего, не считаясь с жертвами. Сейчас — всего 12%. В то же время обращает на себя внимание отсутствие в России сколько-нибудь мощного сталинистского движения. Сталин является героем для КПРФ — но позиции этой партии слабеют. Дело в том, что положительные оценки деятельности генералиссимуса объединяют людей, которые по другим вопросам придерживаются очень разных взглядов. Дело в разных сторонах сталинского мифа, которые становятся приемлемыми для идеологических оппонентов. Так, поклонником Сталина может быть россиянин, лояльно относящийся к существующему в России политическому режиму — если он видит в Путине продолжателя дела советского вождя. Присоединение Крыма находится для него в одном ряду с экспансией Сталина на Запад в 1939–1940 годах, которую он однозначно воспринимает как справедливое возвращение исконных земель. А может быть и критик Путина с имперских или советских позиций. Он также ценит Сталина за его завоевания, но сильно разочарован в том, что российские войска в 2014 году не взяли Киев и Львов. Для него Сталин — это альтернатива нынешним лидерам России, которых он считает слишком слабыми и нерешительными. Сталинистом может оказаться человек, для которого 90-е годы стали сильнейшей травмой: в Сталине он видит аскетичного героя в шинели, сурово каравшего представителей элит. Для этих людей их собственная драма (потеря работы, утрата чувства величия страны) заслоняет трагедию людей, расстрелянных, замученных, отправленных в лагеря и ссылки при Сталине, — отсюда и крайне эмоционально негативное отношение к любым упоминаниям о кровавых преступлениях «вождя народов», и стремление найти им любые оправдания. Но поклонников Сталина можно найти и среди тех, кто преуспел в 90-е и рассматривает его как «эффективного менеджера», успешно решавшего большие задачи. Войну выиграл, территорию страны расширил, заводы построил, да и умер в собственной постели — чего еще надо? О последних днях жизни диктатора, к которому долго боялись подступиться даже его слуги, они вряд ли задумываются. Таким образом, сталинизм проникает в разные общественные группы. Общая причина видится в дефиците эмпатии, в атомизации общества, которое может объединиться на время и лишь против врага, которого ему укажут с телеэкрана. Чужие страдания вызывают мало сочувствия, что оправдывается циничной формулой «чего чужих жалеть, когда меня самого не пожалеют». В этих условиях самоуверенный социал-дарвинизм, основанный на принципе «победит сильнейший», оказывается не так уж несовместим с социальной завистью, с желанием «взять и поделить». Сторонники и того, и другого подходов могут видеть в Сталине родственную душу. Впрочем, ни те, ни другие в большинстве не хотели бы жить в сталинские времена. Никому не хочется быть вытолкнутым из теплой постели и оказаться в черном «воронке». Никому не хочется потерять свое имущество (пусть даже приватизированную квартиру), не говоря уже о жизни. Поэтому мечты о Сталине преимущественно ограничиваются семейно-кухонными разговорами, самовыражением в Интернете да ответами социологам. Что, однако, не должно успокаивать, так как само оправдание сталинизма огромной частью россиян не свидетельствует о моральном здоровье общества. Автор, первый вице-президент Центра политических технологий |

| Метки |

| алексей макаркин |

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

|

|