|

|

#6101

|

||||

|

||||

|

http://polit.ru/news/2017/07/04/tukalov/

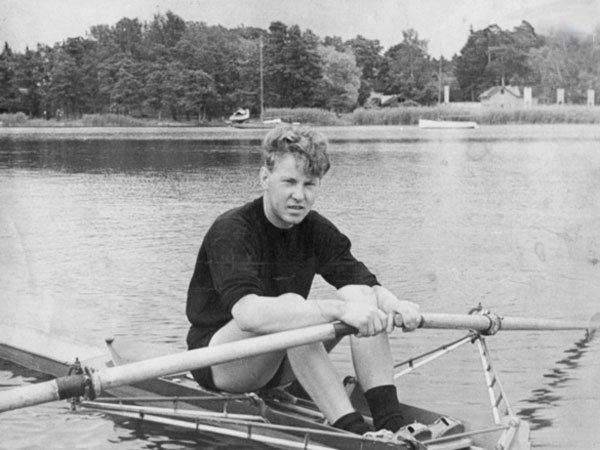

04 июля 2017, 00:00 Мемория  Юрий Сергеевич Тюкалов 4 июля 1930 года родился Юрий Тюкалов, гребец и скульптор. Личное дело Юрий Сергеевич Тюкалов (87 лет) родился в Ленинграде в большой и до 1917 года — зажиточной семье. Позднее вспоминал: «Революция расколола нашу семью пополам. Мой отец воевал в чапаевской дивизии за рабоче-крестьянскую власть. А дядя Вася был царским офицером и, хотя за белых не воевал, был сослан в Иркутск… Когда мы жили в одной квартире на Дегтярной, для меня оставалось загадкой, почему они очень плохо друг к другу относятся». С началом войны отец ушел на фронт, Юрий с матерью остались в Ленинграде, где провели всю блокаду. «И то, что не умерли от голода в первую страшную блокадную зиму, — это благодаря отцу, который сумел нас неожиданно поддержать… Его часть шла по Дегтярной улице, мимо нашего дома. Смотрим — кавалерия, и на гнедом коне отец мчится! Останавливает эскадрон и командует спешиться. А к седлу у отца был привязан мешочек овса — килограмма три-четыре. Отвязал он его и говорит моей маме: возьмите его, может, пригодится. Пригодился — мы зимой на бабушкиной кофемолке, старинной такой, деревянной, мололи его и пекли одну лепешечку в день. Больше ни одной — мама была очень дисциплинированным человеком. Вот так мы, может, и благодаря этой дисциплине тоже выжили». Во время блокады тушил на крыше зажигательные бомбы, летом работал водовозом в совхозе возле Невского лесопарка — «трехсотлитровую бочку водой из Невы наполнял восьмилитровым ведром. А дневная норма была — три бочки». В 1942 году двенадцатилетний подросток получил медаль «За оборону Ленинграда». Летом 1945 года пришел в гребной клуб «Красное знамя», где проявил себя командным, а затем и одиночным гонщиком. С 1949 по 1951 годы завоевал по два золота на чемпионатах СССР в составах четверки распашной и восьмерки. На чемпионате страны 1951 года впервые выступил в одиночке и также выиграл гонку. В 1952 году сборная СССР впервые приняла участие в летних Олимпийских играх, проходивших в Финляндии. Тренировались байдарочники в Грузии. Тюкалов рассказывал: «Нас повезли в грузинский город Поти. Как мы его называли, Поти на болоте. Настоящий рассадник малярии. Там нарыли много каналов, на которых мы и тренировались целых три месяца. Почти каждый день шли дожди. Питались мясом буйволов… Поскольку грузины баней не пользуются, мы все это время мылись холодной водой». Во время Олимпиады «Ласточка» Тюкалова на полкорпуса опередила лодку чемпиона предыдущих Игр австралийца Марвея Вуда. Успех советского спортсмена в гонках одиночек стал одной из сенсаций Игр 1952 года. Вместе с золотой медалью чемпиона он получил высшую награду гребного клуба Финляндии. Спустя четыре года, на Олимпиаде-56 в Мельбурне, Тюкалов в паре с Александром Беркутовым завоевал золото в соревнованиях двоек. Причем гребцы выиграли с преимуществом около 9 секунд, опередив соперников на три корпуса лодки. Впоследствии пара Тюкалов — Беркутов пять раз побеждала на открытых чемпионатах Европы. На Олимпиаде 1960 года в Риме они взяли серебро. После завершения спортивной карьеры Тюкалов работал тренером байдарочниц. Его ученицы выигрывали чемпионаты Европы и мира, а также заняли второе место на Олимпиаде-76 в Монреале.  Юрий Тюкалов Параллельно с тренерской работой с конца 1960-х годов занимался живописью и скульптурой. Еще в 1957 году окончил Высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной. «А уйдя из спорта, пришлось начинать мне жизнь заново, — рассказывал знаменитый байдарочник. — Ведь, закончив "Муху", я не работал почти десять лет, только тренировался. Я пошел работать в Гостиный двор — сперва просто художником-декоратором, потом главным художником два года был. Когда образовался Комбинат живописно-оформительского искусства при Художественном фонде, я перешел туда. Поначалу делал проекты — детских площадок, пионерлагерей… Меня же тянуло к металлу. Я изучал художественную обработку металла на младших курсах — чеканку, граверное, литейное, кузнечное дело. Так я постепенно стал этим заниматься». Участвовал в создании мемориального комплекса защитникам Ленинграда, расположенного на въезде в город. Супруга спортсмена и скульптора София Подгорнова по профессии ткачиха. Их сын Юрий Тюкалов (1954) — иконописец. Чем знаменит Юрий Тюкалов – первый олимпийский чемпион в истории СССР. Заслуженный мастер спорта с 1952 года, Заслуженный тренер СССР и РСФСР, двукратный олимпийский чемпион (1952, 1956), обладатель серебра Олимпиады 1960 года, шестикратный чемпион Европы (1954 — в четверке с рулевым, 1956—59, 1961 — в парной двойке), тринадцатикратный чемпион СССР по гребле. За свои заслуги награжден орденом Трудового Красного Знамени (1957), медалями, включая «За оборону Ленинграда», полученную в 12 лет. О чем надо знать Скульптурные произведения Юрия Тюкалова связаны с историей России, флотом и морем. В домике Петра I в Петербурге висят изготовленные им первый герб города и макет медали в честь основания северной столицы. Самое большое произведение олимпийского чемпиона — панно, установленное в центре мемориального зала Монумента героическим защитникам Ленинграда. Монумент находится на площади Победы. Прямая речь: О футболе и гребле («Вечерний Петербург», июль 2010): «Стадион "Большевик", где мы тренировались [игре в футбол], был по одну сторону Петроградской улицы, что на Крестовском острове, а гребной клуб — по другую. Ну и я через дорогу бегал туда-сюда — целый день. Однако потом однажды играли со "Спартаком" на первенство города, и я забил гол в свои ворота. Мне после этого стыдно было ребятам в глаза смотреть. Я на одну тренировку не пришел, на вторую — вот так и остался в гребле». О патриотизме (журнал «Смена», январь 2009): «Наша задача была выиграть и привезти золотую медаль, потому что мы должны были обыграть Америку. У меня отец с немцами воевал, а мы уже воевали с американцами. Когда Ельцин пришел к власти, стали много говорить о ложном патриотизме. Хотя по себе знаю: флаг поднимают, а слезы сами катятся! Нет, мол, это все наигранно и неестественно. Вот что внушали нам, сволочи! Правда, теперь уже все с точностью до наоборот. А ведь на этом патриотизме все и сделано было. Железный занавес, любой ценой обыграть проклятых американцев. Когда я выиграл, думал только о том, что там отец прочитает обо мне в газетах, что они с друзьями будут пить вместе чай и обсуждать, как Юрка победил. Чисто человеческая радость, которую не заменят никакие деньги». О премиальных (там же): — В Швейцарии в 62-м нам после соревнований выдали деньги. Представляешь, я мог купить два джинсовых костюма, тогда это был просто блеск! Один продать, а второй носить. Все так делали. А я взял и купил на эти деньги удочку! И ею я пользуюсь до сих пор. — А с Олимпиады в Хельсинки ничего не привезли? — Как же! Там я купил шведские инструменты для работы в мастерской, тоже ими до сих пор пользуюсь! О членстве в КПСС («Вечерний Петербург»): «В партию я не вступал не потому, что у меня были идеологические с ней разногласия. Просто я боялся, что меня, как олимпийского чемпиона, да еще партийного, будут приглашать на всякие там заседания. Не хотел впустую время терять, когда я больше пользы принесу, творя в мастерской. О встрече с Владимиром Путиным («Смена»): «Когда Путина сделали почетным гражданином Санкт-Петербурга, тогда, помню, спикер городского парламента Вадим Тюльпанов говорит Владимиру Владимировичу: "Вот наш первый олимпийский чемпион 52-го года". А Путин мне отвечает: "А я только родился в 52-м!" Вот ведь как…». И с Дмитрием Медведевым (там же): «Мы с ним тоже встречались два года назад [в 2007 году], когда Медведев еще был вице-премьером. Знаешь, что я ему тогда сказал: "Дмитрий Анатольевич, скажите, вы будете следующим президентом страны? Моя жена в этом уверена". Он так покраснел, засмущался. А я ему: "Тогда второй вопрос, полегче. Греблей занимались?" И правда занимался, сначала в "«Трудовых резервах", а потом в "Динамо"». О последнем спортивном достижении («Вечерний Петербург»): «В 1962 году — тогда завоевал последнюю золотую медаль — кстати, с Вячеславом Ивановым, в двойке парной, выиграли в Америке, в Филадельфии, в День независимости 4 июля. На регате, посвященной этому дню. Получается, сделал себе подарок на день рождения и ушел из спорта непобежденным». 9 фактов о Юрии Тюкалове: По собственному признанию, является петербуржцем, «по крайней мере, в пятом поколении». В юности увлекался лыжами, мог пробежать 50 километров на уровне первого разряда. К первой Олимпиаде в Хельсинки готовился самостоятельно: «Фактически и тренера-то у меня не было. Он сам греб в 20-е годы и притом ни разу не был за границей. Мог помочь наладить лодку, но тактически ничего подсказать не мог. Много я придумывал сам, а тренер мне потом выдавал мои же слова. Постоянно держал в голове фразу Суворова, что тяжело в учении — легко в бою». Лодку олимпийского чемпиона долгое время хранили в родном для Тюкалова клубе «Красное Знамя». Двойка Тюкалов — Беркутов имела все шансы на то, чтобы выиграть Олимпиаду 1960 года в Риме, однако водитель их автобуса заблудился и привез спортсменов на место соревнований за несколько минут до старта регаты. Беркутов при разминке травмировал ногу, в итоге двойка взяла серебро, уступив гребцам из Чехословакии Козаку и Шмидту, которых они и до, и после этой регаты побеждали без проблем. Не участвовал в Олимпиаде 1964 года из-за разногласий со спортивным руководством: «Мог [выступить]. И желание было. Но руководству спорткомитета надоело мое присутствие, быстренько мое присутствие в сборной аннулировали. Сняли со стипендии — и думай о своей жизни сам». Скульптурные работы Тюкалова находятся в двух десятках музеях, в министерстве обороны России, на площади Победы в Санкт-Петербурге. Один из бюстов Петра I хранится в музее Арнольда Шварценеггера. Юрий Тюкалов - автор книги «От одного до восьми: Гребля на Олимпиадах» (1979). В Петербурге в акватории Малой Невки с 2012 года ежегодно проходят регаты Юрия Тюкалова по академической гребле. Заплывы проводятся сразу в нескольких категориях — в одиночке, в двойке, четверке и даже восьмерке. Материалы о Юрии Тюкалове: Биографическая справка на сайте Biograph.ru Биографическая справка на Allabout.ru Статья о Юрии Тюкалове в Википедии |

|

#6102

|

||||

|

||||

|

https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%...8E%D0%BB%D1%8F

Материал из Википедии — свободной энциклопедии Цитата:

В XX и XXI веках соответствует 21 июня юлианского календаря[1]. Содержание 1 Праздники 1.1 Религиозные 2 Именины 3 События 3.1 До XIX века 3.2 XIX век 3.3 XX век 3.4 XXI век 4 Родились 5 Скончались 6 Приметы 7 См. также 8 Примечания Праздники Религиозные  Православие — память мученика Иулиана Тарсийского (ок. 305); — обре́тение мощей преподобного Максима Грека (1996); — память священномученика Терентия, епископа Иконийского (I); — память преподобных Иулия, пресвитера, и Иулиана, диакона (V); — память мучеников Арчила II, царя Иверского (744), и Луарсаба II, царя Карталинского (1622) (Грузинская православная церковь); — память священномученика Иоанна Будрина пресвитера (1918); — память преподобного Георгия (Лаврова), исповедника, архимандрита Даниловского (1932); — память священномучеников Алексия Скворцова, Павла Успенского и Николая Розанова пресвитеров, преподобномученика Ионы (Санкова), иеромонаха (1938); — память мученика Никиты Сухарева (1942). Именины Католические: Берта, Изабелла, Ода/Одо, Ульрих. Православные: Алексей, Анастасий, Анастасия, Антоний, Арчил, Афродисий, Василиса, Георгий, Дато, Иван, Иона, Келсий, Луарсаб, Максим, Марионилла, Никита, Николай, Павел, Руф, Терентий, Феодор, Юлиан, Юлий. События XIX век 1832 — в городе Санкт-Петербурге основан Зоологический музей. 1838 — учреждение Пулковской астрономической обсерватории при Академии наук. 1878 — введение в России института урядников (нижние чины уездной полиции, ближайшие помощники становых приставов). XX век 1918 — в газете «Вольность» помещена заметка «Освобождение Куприна». В начале весны писатель был арестован органами ВЧК за публикацию статьи в защиту великого князя Михаила. 1920 — спектаклем «Маугли» открылся Первый Государственный театр для детей, созданный 17-летней Натальей Сац. 1924 — начало установления дипломатических отношений между СССР и Албанией. 1937 — в СССР арестован глава Всероссийской Академии сельскохозяйственных наук А. Муралов. 1941 Завершилось присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. 1946 Кёнигсберг переименован в Калининград. 1957 — первый полёт пассажирского самолёта Ил-18. 1958 На атомной подводной лодке К-3 «Ленинский комсомол» впервые запущен атомный реактор. Харьковский тракторный завод выпустил свой 500-тысячный трактор. 1961 Открытие 7-го Всеармейского совещания комсомольских работников. Авария на советской атомной субмарине К-19. 1987 — в Москве прошёл 4-й фестиваль «За мир» с участием «The Doobie Brothers», «Santana», «Bonnie Raitt», а также советских рок-групп. 1989 — пилот самолёта МиГ-23 ВВС СССР, взлетевшего в Польше, катапультировался на 41-й секунде полёта; неуправляемый самолёт пролетел 900 км и упал в Бельгии после того, как у него кончилось топливо. При падении на земле погиб 1 человек. 1991 — в России принят закон об Арбитражном суде. XXI век 2001 — скульптор Зураб Церетели создал памятник леди Диане Спенсер, принцессе Уэльской, погибшей в автокатастрофе в 1997 году. 2005 — снаряд экспедиции Deep Impact произвёл столкновение с кометой Темпеля 1. 2008 — взрыв в Минске[6]. Родились 1815 — Павел Андреевич Федотов (ум. 1852), русский художник. 1846 — Иван Николаевич Жданов (ум. 1901), русский литературовед и фольклорист, академик Петербургской АН. 1918 — Владимир Соломонович Библер (ум. 2000), философ, культуролог, автор концепции «Диалог культур». 1918 — Павел Давидович Коган (ум. 1942), советский поэт. 1930 — Фрунзик Мкртчян (настоящее имя Мгер Мкртчян) (ум. 1993), советский киноактёр, народный артист СССР («Кавказская пленница», «Мимино»). 1930 — Юрий Сергеевич Тюкалов, двукратный Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер по академической гребле, художник, архитектор, Почётный гражданин Санкт-Петербурга (2002). 1940 — Алла Николаевна Латынина, литературный критик, литературовед. 1957 — Дмитрий Назаров, советский и российский актёр. 1959 — Игорь Христенко, российский юморист, пародист, артист театра Евгения Петросяна «Кривое зеркало». 1976 — Евгения Медведева-Арбузова, российская лыжница, бронзовый призёр XX зимних Олимпийских игр в дуатлоне. 1981 — Юлия Зимина, российская телеведущая и актриса. Скончались Иван Глазунов (р. 1762), русский издатель и книготорговец. 1899 — Константин Фёдорович Голстунский (р. 1831), русский монголовед. 1921 — Антоний Грабовский (р. 1857), польский инженер-химик, поэт, «отец поэзии на эсперанто». 1964 — Самуил Маршак (р. 1887), советский поэт, драматург, переводчик, критик. 1969 — Михаил Хергиани (род. 1932), советский альпинист, многократный чемпион СССР. 1975 — Владимир Емельянов (р. 1911), актёр («Отряд Трубачева сражается», «Ко мне, Мухтар!», «Угрюм-река»). 1979 — Николай Михайлович Зиновьев (р. 1888), живописец, основоположник искусства советского Палеха, народный художник СССР. 1992 — Людмила Целиковская (р. 1919), советская актриса театра и кино («Сердца четырёх», «Воздушный извозчик», «Беспокойное хозяйство», «Иван Грозный», «Повесть о настоящем человеке»). 2000 — Юрий Николаевич Клинских (Хой) (р. 1964), лидер группы «Сектор газа». 2006 — Андрей Краско (род. 1957), российский актёр театра и кино. 2017 — Даниил Гранин (р. 1919), русский писатель, киносценарист, общественный деятель. Приметы Терентий. В этот день зацветает липа, чай из золотистых лепестков которой защищает от простуды.[8] Примечания ↑ В XX и XXI веках григорианский календарь опережает юлианский на 13 суток. ↑ Старый стиль, 21 июня, Новый стиль 4 июля, суббота // Православный церковный календарь ↑ 4 июля 2015 года // Православие и мир, православный календарь, 2015 г. ↑ Старый стиль, 24 июня, Новый стиль 4 июля, понедельник // Православный церковный календарь ↑ Пресс-релиз CERN, 4.07.2012 (англ.) ↑ Народные приметы: 4 июля Последний раз редактировалось Chugunka; 20.04.2018 в 17:04. |

|

#6103

|

||||

|

||||

|

http://bigler-ru.livejournal.com/621617.html

Jul. 4th, 2016 at 12:00 AM В этот день.. 04 июля 1776 года День Независимости США. Для американской фракции - нет повода не выпить! 04 июля 1187 года Египетский султан Салах-ад-Дин разбил крестоносцев, участников Второго крестового похода, в битве при Хаттине. Дым от подожженной травы заставил пеших крестоносцев бежать, расстроив ряды их конницы. Большая часть крестоносцев погибла или была захвачена в плен. Салах-ад-Дин приказал казнить около 200 тамплиеров и госпитальеров - рыцарей духовных орденов, созданных с целью защиты владений крестоносцев, но с остальными обращался с соответствующими почестями, и большая часть их была позже выкуплена. Более незавидная участь ожидала простых пехотинцев, по большей части проданных в рабство. Армия Иерусалимского королевства была фактически разгромлена. В октябре султан захватил и Иерусалим. Поражение крестоносцев стало причиной объявления в Европе Третьего крестового похода, состоявшегося в 1189-92 гг. 04 июля 1591 года В районе Данилова монастыря под Москвой войско крымского хана Казы-Гирея обращено в бегство. Это было последнее появление татар у стен Москвы. 04 июля 1773 года Близ Балаклавы два русских корабля (32 орудия) вступили в бой с отрядом турецкого флота (4 крупных корабля, в т.ч. 3 линейных с десантом, около 170 орудий). В ходе 6-и часового боя русским кораблям удалось нанести тяжёлые повреждения турецким кораблям и вынудить их отступить, не высадив десанта. 04 июля 1871 года Отряд генерала Г.А. Колпаковского занял китайский г. Кульджу. Началась десятилетняя оккупация китайской части Илийского края русскими войсками. 04 июля 1907 года (17 июля н.ст.) из Кронштадта на крейсере "Алмаз" отправилась экспедиция под командованием адмирала Ф.В. Дубасова (находясь на посту московского генерал-губернатора, железной рукой подавил Декабрьское вооруженное восстание, пережил два покушения со стороны революционеров). "Цель плавания, - писала газета "Голос Москвы" - ознакомиться с гаванями Мурманского берега и избрать место для сооружения незамерзающего военного порта. Это чуть ли не первый серьезный и чреватый последствиями шаг к искуплению неизгладимого Цусимского погрома. Шаг, о котором уже давно следовало подумать морским властям. Мурман, со своими природными незамерзающими портами, со свободным океаном, лежащий так близко к Петербургу, должен заменить для русских моряков балтийскую "лужу" и служить им суровой и образцовой школой. Прошедшие такую же школу древние норманны были властителями морей... (...) И древний завет норманнов не умер до наших дней по ту сторону Полярного круга. Русские поморы до сих пор остались прирожденными моряками; на своих легких шняках они и теперь умеют ладить с грозными опасностями неукротимого холодного океана. Где же, как не у них, в их привычной обстановке, и учиться нашим морякам своему делу. Пусть идут они в эту почетную ссылку, подальше от петербургских салонов и французских ресторанов. Пусть бодро встретят двухмесячную ночь и снеговые полярные бури, пусть искупят позор Цусимы и Артура. Там, среди гранитных фиордов и исполинских валов океана, из дворянских белоручек выработаются те железные морские волки, какие нужны великому русскому народу. Тогда и с японцами у нас будет другой разговор... Да и жизнь на Мурманском берегу вовсе не так страшна, как это принято думать". К последнему утверждению присоединяюсь полностью. Привет всем североморцам 04 июля 1916 года (17 июля н.ст.) Линкор "Слава" и эсминцы "Сибирский стрелок" и "Охотник" произвели обстрел немецких береговых батарей у мыса Рагоцем (южный берег Рижского залива), воздушное прикрытие осуществляли 4 летающие лодки М-9 гидрокрейсера "Орлица". Около 9 часов утра экипаж в составе пилота лейтенанта С.А. Петрова и стрелка унтер-офицера Н.П. Коршунова (борт Щ.С.13) атаковал и сбил самолет противника, пилот лейтенант Зибург и наблюдатель Ф.К. Мейер взяты в плен. В то же время три других русских самолета провели бой с таким же числом немецких гидросамолетов и, возможно, повредили два из них. Собственные потери составили один самолет (борт Щ.С.12), пилот подпоручик А.Н. Извеков и стрелок унтер-офицер А.В. Назаров погибли. С 1996 г. годовщина первой воздушной победы русских морских авиаторов отмечается как День авиации Военно-морского флота. Празднуется по новому стилю, то есть 17 июля. 04 июля 1943 года На южном фасе Курской Дуги части панцер-гренадерской дивизии "Гроссдойчланд" начали разведку боем - началась операция "Цитадель". 04 июля 1957 года Состоялся первый полет пассажирского турбовинтового самолета Ил-18, созданного в ОКБ С.В. Ильюшина. Эта исключительно удачная и надежная машина летает и по сей день. 04 июля 1967 года К середине 60-х годов СССР отставал от западных держав в области самоходной артиллерии, и это отставание надо было ликвидировать. Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР № 609-201 от 04.07.1967 г. было дано задание на разработку целого семейства новых самоходно-артиллерийских установок для Советской Армии. Согласно этого постановления должны были быть созданы 122 мм гаубицы "Гвоздика" (для СВ), "Фиалка" (для ВДВ"), 152 мм гаубица "Акация" и 240 мм миномет "Тюльпан". Все эти системы были созданы и приняты на вооружение Советской Армии. К настоящему времени эти системы состоят на вооружении не только Российской Армии, но и армий ряда стран мира. Единственное исключение составляет "Фиалка" - опытная машина имела ряд недостатков, а дальнейшие работы по их устранению привели к созданию "Ноны-С", изрядно отличавшейся от прототипа. В целом надо отметить, что отставание от Запада в области самоходной артиллерии было ликвидировано как количественно, так и качественно - многие системы ("Нона-С", "Тюльпан") до сих пор не имеют аналогов в мире. 04 июля 1976 года Израильские коммандос в угандийском аэропорту Энтеббе атаковали захваченный террористами самолет авиакомпании Air France. Были спасены 103 заложника, уничтожены 7 террористов. Израильтяне пробыли в самом Энтеббе меньше ста минут, на то, чтобы нейтрализовать четырех террористов ушло 15 секунд. Во время захвата погибли и три заложника, а также 20 угандийских солдат, которые не были поставлены в известность об акции и попытались вмешаться. У израильтян погиб командир группы Йонатан Нетаньяху - старший брат будущего премьер-министра Израиля, а другой будущий премьер Эхуд Барак был в составе штурмовой группы. Операция разработана генералом Шомроном. 04 июля 1989 года У взлетающего с польского аэродрома МиГ-23 остановился двигатель. Пилот катапультировался. Но остановивишийся двигатель запустился вновь и покинутый пилотом самолет самостоятельно пролетел несколько сотен километров и рухнул в Бельгии, убив одного человека. (Нэ так все было, нэ так... - КБ). 04 июля 1999 года Во время очередного индо-пакистанского инцидента батальон индийских гренадеров получил приказ захватить высоту "Тигриный холм". Командир батальона выслал в разведку отделение, чтобы узнать расположение трёх пакинстанских укреплений. На полпути к поставленной цели отделение наткнулось на 300-метровый вертикальный обрыв. Группа пакистанских солдат, расположившихся на соседней высоте, пулеметным огнем, гранатами и РПГ почти полностью уничтожила отделение. Оставшиеся в живых отступили в укрытие, оставив тяжело раненого рядового Йогендра Синг Ядава на краю обрыва. Привязав поясом бесполезную руку к телу, Ядав продолжил взбираться по леднику под огнём противника, пока не достиг высоты, где обнаружил вражеский бункер, который он уничтожил гранатой. В рукопашной схватке Ядав в одиночку подавил второй бункер, уничтожив четырёх солдат противника. К этому моменту оставшиеся в живых солдаты из отделения Ядава перегруповались и перешли в контратаку, обратив в бегство солдат из третьего бункера. Рядовой Ядав получил 15 пулевых ранений. За мужество и героизм он был награждён высшей наградой Индии Парам Вир Чакра. |

|

#6104

|

||||

|

||||

|

http://histrf.ru/biblioteka/book/kra...-ekspieditsiia

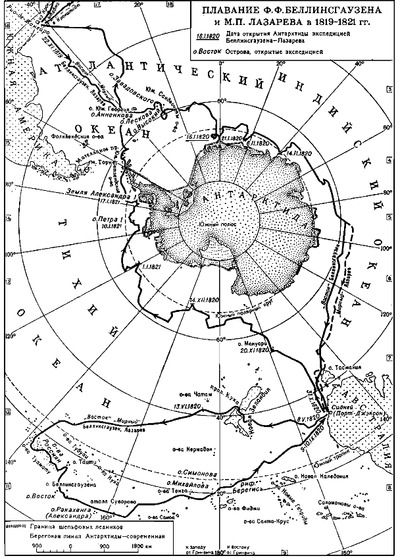

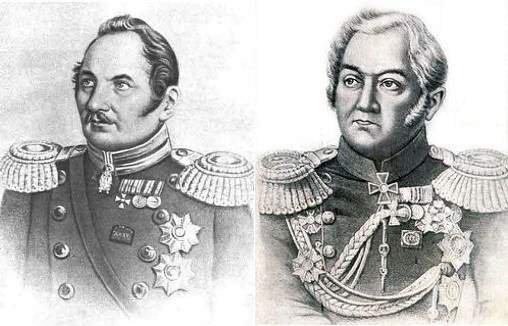

4 июля 2017  Сегодня в прошлом Краткий курс истории Однажды Джеймс Кук, английский военный моряк и первооткрыватель, написал: «Я обошёл океан южного полушария в высоких широтах и отверг возможность существования материка, который если и может быть обнаружен, то лишь близ полюса в местах, недоступных для плавания». Миссия невыполнима  Представим себе ситуацию: начало XIX века, паровой двигатель изобрели в Великобритании лишь несколькими годами ранее. Эпоха промышленного переворота для Российской империи, как и для многих других стран, еще далека. Корабли, в массе своей деревянные, продолжают ходить под парусами. Холодильных и морозильных камер нет. Проблема цинги (нехватка в организме витамина С, без которого начинают кровоточить десны, крошиться зубы, а в конце – смерть) при длительном плавании решается, как правило, квашеной капустой, пророщенным на борту чесноком или луком, а в редких случаях, прямо как в XVI веке, – ромом, разбавленным водой. Вы готовы взойти на борт шлюпа, отправляющегося искать Антарктиду? Почти нет пути назад 4 июля 1819 года (по юлианскому календарю) после весьма долгой и скрупулёзной подготовки из Кронштадта отбыла южная полярная экспедиция в составе двух военных парусников – «Восток» и «Мирный». Первым командовал капитан 2-го ранга Ф. Ф. Беллинсгаузен, а вторым – лейтенант М. П. Лазарев. В инструкции, полученной Беллинсгаузеном, говорилось: «Употребить всевозможное старание и усилие для достижения сколько можно ближе к полюсу, отыскивая неизвестные земли, и не оставлять сего предприятия не иначе, как при непреодолимых препятствиях». 751 день, 92 тысячи километров и масса научных открытий  Обыкновенно неизвестность ведёт либо к открытиям, либо к неудачам. Но история этой экспедиции привела к одному из самых масштабных географических открытий в истории. Открыт шестой материк – Антарктида! В придачу – 29 островов, в том числе один архипелаг. За время плавания корабли обошли весь антарктический материк, русские моряки изобрели способ получения пресной воды изо льда айсбергов, познакомились с пингвинами и даже использовали их яйца в пищу. Были собраны уникальные коллекции, подарившие этнографам, биологам, геологам и другим учёным массу материалов для изучения. Сейчас большая часть этих экспонатов хранится в Казанском университете. 24 июня 1821 года экспедиция вернулась в Кронштадт, пробыв в плавании 751 день, из которых 100 дней экипажи «Востока» и «Мирного» провели во льдах Антарктики. |

|

#6105

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/pervyiy-turbov...l18-27025.html

03 июля 2016, 00:00 Русские победы, История Ил-18: первый турбовинтовой лайнер России  Ил-18. Фото: panavia.ru История послевоенной советской гражданской авиации немыслима без этого самолета — первого сугубо гражданского лайнера, спроектированного именно для этих целей, а не в качестве «мирной» переделки стратегического бомбардировщика. Этот лайнер оказался настолько удачным, что стал первым отечественным гражданским самолетом, массово поставлявшимся на экспорт. Более того, его конструкция и летно-технические характеристики оказались настолько удачными, что сугубо гражданский самолет постепенно получил и воинские специальности, причем получилось так, что именно военные его модификации продолжают летать и сейчас, когда гражданские, за исключением считанных единиц, уже давным-давно списаны и разделаны на металл. А это значит, что самолет Ил-18, впервые поднявшийся в небо 4 июля 1957 года, служит России уже почти шесть десятков лет! Далеко не каждый лайнер может похвастаться таким долголетием… Любопытно, что Ил-18 — один из тех самолетов, которые фактически рождались дважды, причем с одним и тем же индексом. Первый Ил-18, так и не пошедший в серию, в ОКБ Сергея Ильюшина начали проектировать весной победного 1945 года. Причем, в отличие от своих коллег из КБ Андрея Туполева, ильюшинцы и тут подошли к делу с не привычной для отечественного авиастроения тех лет стороны и с самого начала проектировали именно гражданский лайнер, а не гражданскую версию военной машины. По замыслу своих создателей, первый Ил-18 должен был перевозить 60‒65 пассажиров на расстояние до 5000 километров, то есть стать дальнемагистральным лайнером (именно с отметки в 5000 км и начинается класс дальнемагистральных пассажирских самолетов). Первый Ил-18 отправился в свой первый полет 17 августа 1946 года. И уже после него стало понятно, что Сергею Ильюшину удалось создать действительно удачный лайнер! Летчик-испытатель Владимир Коккинаки особо отмечал простоту взлета и посадки самолета, легкость управления и курсовую устойчивость в горизонтальном полете. А испытатели, оценивавшие комфорт пассажирской кабины лайнера (кстати, фюзеляж новинки был герметичным, одним из первых в советском гражданском авиастроительстве), особо подчеркивали, что в ней гораздо меньше, чем в других самолетах гражданских авиалиний, слышен шум двигателей: даже в зоне их работы можно было вести разговор с соседом, не повышая голоса. Но важнее всего для дальнейшей истории самолетов с индексом Ил-18 оказался выбор диаметра фюзеляжа. На создававшемся одновременно с ним Ил-12, чтобы разместить багажно-грузовые отсеки, приходилось выкраивать для них место за счет пассажирского салона. А на первом Ил-18 диаметр с самого начала заложили достаточным, чтобы не приходилось прибегать к подобным ухищрениям: багаж и грузы размещались под полом пассажирского отсека. За счет этого простого и эффективного решения удалось сделать самолет, который можно было приспособить не только под 60‒65 стандартных пассажирских мест, но и под 40 высококомфортных или 28 спальных мест — для дальних ночных перелетов. А отделка салона первого и единственного опытного экземпляра, отличавшаяся простотой и изяществом, заложила основы фирменного стиля ильюшинских пассажирских лайнеров, получившего в дальнейшем название «стиль приятной простоты». Но до серийной постройки первого Ил-18 дело не дошло: уже тогда стало понятно, что поршневые двигатели, даже с турбокомпрессорами, перестают обеспечивать достаточную скорость и дальность пассажирских полетов, делая их неэкономичными. Перспективными были газотурбинные и турбовинтовые двигатели, но к серийному производству первых таких моторов в Советском Союзе приступили только в начале 1950-х — и это стало главной причиной, по которой к лайнеру Ил-18 в ОКБ Ильюшина вернулись только в середине 1950-х. Первенцем советской гражданской авиации с двигателями нового поколения — газотурбинными — стал лайнер Ту-104, фактически переделанный из бомбардировщика Ту-16. Но в отличие от него «гражданский» Ту-104, получивший фюзеляж большего диаметра и переделанный в низкоплан, оказался недостаточно надежным и слишком тяжелым, плохо управляемым и неустойчивым в полете. А главное, он оказался подвержен так называемому «подхвату», при котором самолет сначала резко набирал высоту, а потом так же резко сваливался в неуправляемое вертикальное пикирование. Наконец, несмотря на то, что Ту-104 мог перевозить до 110 пассажиров на скорости до 950 км/ч, он оказался неэкономичным, и потому «Аэрофлот» продолжал поиски нового лайнера в дополнение к нему. Старт работам над новым Ил-18 дало постановление Совета министров СССР от 25 мая 1956 года (принятое за три с небольшим месяца до начала коммерческой эксплуатации Ту-104). Через три месяца утвердили эскизный проект, а уже в июне 1957-го первый построенный экземпляр продемонстрировали советскому руководству на Центральном аэродроме в Москве. Место показа было выбрано не случайно: Московский машиностроительный завод «Знамя труда», наследовавший знаменитому заводу «Дукс» и Госавиазаводу № 1, на котором в середине 1920-х строили первый серийный военный самолет Р-1, располагался в непосредственной близости от аэродрома. Этот самолет, получивший собственное имя — «Москва», и отправился в свой первый полет 4 июня 1957 года, перелетев с Центрального аэродрома на аэродром летно-испытательной и доводочной базы ильюшинского ОКБ в подмосковном городе Жуковский. Перелет занял два часа без трех минут и ясно показал испытателям, что «второй» Ил-18 в плане легкости, простоты и надежности управления и поведения при взлете, полете и посадке ничуть не уступает «первому», а по скорости и скороподъемности заметно превосходит его. Два года ушли на то, чтобы отработать наиболее удачную компоновку салона и размещение узлов и агрегатов в фюзеляже, выбрать из двух вариантов турбовинтовых двигателей — НК-4 и АИ-20 — наиболее надежный, которым оказалась «двадцатка», и довести полезную нагрузку до 14 тонн, как того требовали эксплуатанты. Первые пассажирские рейсы Ил-18 состоялись 20 апреля 1959 года: самолеты перелетели из Москвы в Адлер и Алма-Ату. Модель Ил-18 оказалась настолько удачной и перспективной, что позволила в течение нескольких лет неоднократно модернизировать лайнер, добиваясь все более высоких экономических показателей. Причиной тому были, во-первых, очень грамотно выбранные турбовинтовые двигатели, отличавшиеся лучшим соотношением тяги и топливопотребления, а во-вторых, изначально «гражданское» направление разработки, позволившее заложить существенный модернизационный запас. В итоге список модификаций Ил-18 насчитывает шесть вариантов: А, Б, В, Д и Е, а также вариант «Салон» — для высшего руководства страны. Один самолет модификации «Д» был переделан в сверхдальний и с февраля 1980 года совершал регулярные полеты в Антарктиду (хотя основными лайнерами, обслуживавшими антарктическую линию, стали поршневые Ил-14, хотя и менее грузоподъемные, но более легкие и менее габаритные). Самой массовой модификацией стал Ил-18В: на московском заводе «Знамя труда» было собрано 335 бортов этого варианта. Именно эта модификация и стала первым широко востребованным на международном рынке советским пассажирским лайнером. В общей сложности для 17 иностранных авиакомпаний — в основном из стран социалистического лагеря — было построено свыше 100 Ил-18, прежде всего модификации «В». Наибольше число экспортных «восемнадцатых» летало в ливреях (то есть бортовой раскраске) авиакомпаний Болгарии, Венгрии, ГДР, Кубы, Польши, Румынии, Чехии, а также Северной Кореи и Китая. Но главным эксплуатантом Ил-18 стал поначалу «Аэрофлот» — а очень скоро выгоды новинки оценили и военные. Для нужд Советской армии и Военно-морского флота были созданы несколько сугубо военных модификаций лайнера, не говоря уже о том, что в строю оказались и многие гражданские модификации. Так, в 1968 году появился самолет Ил-20, представлявший собой модификацию Ил-18 в варианте самолета радиолокационной разведки и радиоэлектронной борьбы. А в 1980 году на вооружение поступили модификации Ил-18РТЛ и Ил-20РТ — самолеты телеметрии, участвовавшие в испытании баллистических и крылатых ракет. В 1974 году был запущен в серию самолет Ил-22 — воздушный командный пункт, оборудованный защищенной аппаратурой связи. А 27 сентября 1961 года в свой первый полет отправилась еще одна военная модификация Ил-18 — самолет противолодочной обороны Ил-38, принятый на вооружение в 1969 году. Примечательно, что именно военные модификации Ил-18 остаются в строю по сей день. Так, по данным портала «Русские самолеты», в Военно-воздушных силах России на сегодняшний день продолжают летать 46, а к Военно-морскому флоту приписан 31 самолет. ВВС используют в основном Ил-20 и Ил-22, а моряки — Ил-38. А вот в гражданской авиации Ил-18 перестали эксплуатировать в начале 1990-х. При этом процесс списания лайнеров растянулся на два десятка лет: в 1968 году «Аэрофлот» получил последний серийный Ил-18 (модификация Ил-18Д), через шесть лет начались списания лайнеров этой модели, а к 1992 году завершилась эксплуатация подавляющего большинства гражданских Ил-18. Фактически же коммерческая эксплуатация «восемнадцатых» прекратилась только в 2002 году. Морская победа у Выборга Далее в рубрике Морская победа у Выборга3 июля (22 июня старого стиля) 1790 года русский флот разгромил шведов в Выборгском заливе |

|

#6106

|

||||

|

||||

|

03 июля 2016, 00:00

http://rusplt.ru/wins/pobeda-pri-ruschuke-26972.html Русские победы, История Победа при Рущуке  Главнокомандующий Михаил Кутузов перед войсками. Художник С. В. Герасимов Восьмая русско-турецкая война к началу 1811 года шла уже пять лет. Наши войска, воевавшие с противником на берегах Дуная, именовались Дунайской или Молдавской армией. Назревание войны между Россией и наполеоновской Францией потребовало вывести пять из девяти русских дивизий Молдавской армии на север, к польской границе. С Дуная ушли лучшие, проверенные в боях части русской армии, оставив против турок лишь 45-тысячное войско, значительно уступавшее по численности силам Османской империи. В этих сложнейших условиях в апреле 1811 года в Бухарест прибыл новый главнокомандующий «Молдавской армией» генерал Михаил Илларионович Кутузов. Скорейшее окончание войны с Турцией становилось острейшей проблемой накануне уже неизбежного наполеоновского вторжения. Кутузову требовалось с меньшими по численности силами разгромить турок и закончить войну, чтобы высвободить русские резервы для борьбы с Наполеоном. Отказавшись от всех наступательных действий, Кутузов вывел русские части из большинства занятых ранее турецких крепостей, сосредоточив войска на главных направлениях. Хорошо зная об ослаблении русских сил, османский главнокомандующий Лаз Азиз Ахмет-паша (одновременно он занимал и высший в Османской империи чиновничий пост Великого визиря) в июне 1811 года направил против Кутузова свое 60-тысячное войско. Тогда Кутузов с 15-тысячным отрядом неожиданно выдвинулся навстречу основным силам турок, преградив им дорогу на правом берегу Дуная (на территории современной Болгарии) южнее городка Рущук. Тем самым русский полководец спровоцировал на себя атаку главных сил турецкой армии. Наши войска расположились на высотах в 4–5 верстах к югу от Рущука. Пехота построилась в девять каре (квадраты плотного строя) в шахматном порядке: пять – в первой и четыре – во второй линии. Русская артиллерия, 114 орудий, разместилась в интервалах между пехотными каре, а наша конница (40 эскадронов драгунов, уланов и гусар и 13 казачьих сотен) составила третью линию боевого порядка за пехотинцами. Генеральное наступление турок началось с рассветом 4 июля (22 июня старого стиля) 1811 года. Почти 30 тысяч османской конницы атаковали центр и правый фланг русских войск. Пять раз вражеские кавалеристы набрасывались на каре русской пехоты, но были отбиты картечью пушек, залпами и штыками. Сколько ты тратишь на еду? Куда уходят деньги и что с этим делать? ...Водитель начал рассуждать: «Если я иду в магазин, меньше тысячи там не оставляю. Но часто бывает, что придешь домой, выложишь покупки в холодильник, а есть, вроде как, и нечего». Спрашивается, что... Однако эти атаки носили отвлекающий характер — главный удар турки нанесли на левом фланге. В 9 утра здесь ударила их лучшая кавалерия – 10 тысяч «анатолийских спаги», всадников, набранных в Анатолии, центральной части Османской империи. На полном скаку они прорвались через каре нашей пехоты. Тогда навстречу им бросились Белорусский гусарский и Кинбурнский драгунский полки. Но в сабельной рубке турецкие кавалеристы за счет численного преимущества сумели прорваться дальше, чтобы выйти в тыл русским и отрезать им дорогу к отступлению. И тут сказалась предусмотрительность Кутузова. Кони турецких «спаги» после атак и сабельных схваток уже устали, тогда как значительная часть русской кавалерии еще не участвовала в бою, сохранив силы своих лошадей. В то время именно это во многом решало успех кавалерийского боя. Прорвавшуюся турецкую конницу контратаковала наша кавалерия – Ольвиопольский гусарский, Чугуевский уланский, Лифляндский драгунский и три донских казачьих полка. Завязалась огромная кавалерийская сеча. Русские, сохраняя сомкнутый строй, постепенно теснили турок, лошади которых уже устали. Вскоре «спаги» не выдержали и бросились в бегство, стремясь укрыться за своей пехотой. Тогда в общее контрнаступление перешла и русская пехота. Наши кавалеристы, пехотинцы и казаки атаковали турецкую армию и заставили её отступить с ближайших высот и отойти на 10 вёрст к укреплённому лагерю. Потери русских в битве 4 июля 1811 года составили 500 человек убитыми и ранеными, турки же потеряли около 4 тысяч человек и 13 знамен, ставших нашими трофеями. Однако в тот день осторожный Кутузов отказался от продолжения наступления – турки всё ещё имели большое численное преимущество и неистраченные резервы. Наш главнокомандующий оказался не только хорошим тактиком, но и блестящим стратегом – одержав убедительную победу у Рущука, он неожиданно для противника приказал отойти на другой берег Дуная. Турки сочли, что в битве у Рущука русские понесли слишком большие потери и не имеют сил для продолжения войны. Основные силы их армии, вслед за «отступившим» Кутузовым, переправились на северный берег Дуная и здесь оказались блокированы, попав в расставленную ловушку. Окруженные турки сопротивлялись до конца октября 1811 года, а потом, когда у них кончился порох и продовольствие, были вынуждены капитулировать. В конце мая 1812 года Кутузов подписал с турками выгодный для нашей страны Бухарестский мир. Война с Турцией была с успехом завершена, позволив нашей армии летом 1812 года перебросить значительные воинские резервы для отражения наполеоновского вторжения. Так победа, одержанная 4 июля 1811 года у Рущука, стала важным этапом на пути к общему успеху в той войне, освободившей силы России для решающей схватки с нашествием Наполеона. |

|

#6107

|

||||

|

||||

|

http://rusplt.ru/wins/konstantin-gli...nik-30125.html

05 июля 2017, 13:00 Русские победы  Константин Глинка – основоположник палеопочвоведения Выдающийся русский ученый Константин Дмитриевич Глинка принадлежал к знаменитому дворянскому роду смоленских Глинок, из которого вышли композитор Михаил Глинка, философ Дмитрий Глинка, поэт Федор Глинка и славяновед Дмитрий Глинка. Он родился 23 июня (5 июля) 1867 года (эту дату приводит Большая советская энциклопедия) в имении отца в селе Коптево Духовщинского уезда Смоленской губернии. Отец, занимавшийся сельским хозяйством, имел на сына большое влияние, и по окончании Смоленской классической гимназии направил его на Естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. Среди университетских преподавателей, титанов мысли Дмитрия Менделеева, Ивана Сеченова, Александра Бутлерова находился тогда еще молодой профессор Василий Докучаев, впоследствии ставший основоположником генетического почвоведения и создателем научной школы, получившей название по его имени – докучаевской школы почвоведения. Докучаев, одаренный «совершенно исключительной пластичностью воображения», умел увлечь студентов и Глинка без колебаний выбрал специализацией минералогию. Он стал участником научных экспедиций Докучаева и много времени проводил в лаборатории минералогического кабинета. По ходатайству наставника в 1889 году Глинка был оставлен ассистентом при кафедре минералогии и геологии. Уже в первой публикации «К вопросу о лесных почвах» он заявил о высоком уровне своих исследований, в ней он полемизировал с ботаником Сергеем Коржинским о генезисе лесных почв. После защиты магистерской диссертации «Глауконит, его происхождение, химический состав и характер выветривания» (1896) был назначен адъюнкт-профессором на кафедру минералогии с геологией Ново-Александрийского института сельского хозяйства и лесоводства. С 1901 года руководил кафедрой почвоведения этого же института, являвшейся на тот момент единственной в России. Под руководством Константина Дмитриевича в 1906-1910 годах были проведены почвенные исследования по оценке земель в ряде российских губерний: Ярославской, Нижегородской, Калужской, Владимирской, Смоленской, Тверской, Псковской и других. В рамках Столыпинской аграрной реформы возглавил исследования почв азиатской части России. Экспедиции, организованные Глинкой, выявили масштабные земельные фонды в Сибири и Средней Азии пригодные для сельскохозяйственного освоения. Всего под руководством выдающегося ученого было организовано сто с лишним научных экспедиций, они позволили составить первую «Карту почвенных зон России» и карту почв земного шара, последняя была также первой и единственной в свое время картой. В 1922 году Глинка принимает участие в организации Петроградского (позже Ленинградского) сельскохозяйственного института, который сформировался из Стебутовского, Каменноостровского и Агрономического сельскохозяйственных институтов. День создания института он назвал днем своего окончательного торжества. Глинка продолжил дело Василия Докучаева и подобно своему учителю умел увлечь студенчество. «Его жизнерадостность действовала как непобедимая зараза,и принадлежала к числу тех удивительных сил, от которых кипит работа и люди возносятся на высоты даже вопреки тяжким жизненным условиям», – отмечал академик Борис Келлер. Константин Дмитриевич является автором более 100 трудов по почвоведению, геологии и минералогии, часть их которых написана им на немецком, итальянском и французском языках. Научные открытия, совершенные Глинкой, получили высокую международную оценку. На Первом Международном конгрессе почвоведов, прошедшем в 1927 году в США, по словам одного из американских делегатов Джоффе, «русские господствовали на конгрессе и намечали новые пути для почвоведов всего мира». Константин Глинка был избран президентом организованного на конгрессе Международного общества почвоведов, а второй международный конгресс решили проводить уже в Советском Союзе. Глинка заложил основы новой отрасли в почвоведении – палеопочвоведении, занимающейся изучением почв прошлого и реликтовыми признаками в почвах современных. Посвятив науке свыше тридцати лет жизни, Константин Дмитриевич внес огромный вклад в становление отечественной школы почвоведения. |

|

#6108

|

||||

|

||||

|

https://russian.rt.com/science/artic...dmiral-nahimov

5 июля 2017, 19:39 5 июля 1802 года в селе Городок Смоленской губернии родился Павел Степанович Нахимов. Он никогда не был женат, не писал мемуаров и не посещал светские мероприятия. У Нахимова была одна страсть — военно-морской флот, которому он посвятил всю свою жизнь. Жизненный путь знаменитого адмирала — в материале RT.  Адмирал Нахимов © Художник А.М. Першаков Павел Нахимов не оставил ни дневников, ни мемуаров — только рапорты, бортовые журналы, редкие письма. Живой образ легендарного адмирала сохранился для потомков в воспоминаниях современников. По ним можно судить, каким был этот невысокий голубоглазый человек, навсегда вписавший своё имя в историю русского флота. Война и море Степан Михайлович Нахимов — отец будущего прославленного флотоводца — отдал всех своих пятерых сыновей на военно-морскую службу. Годы учёбы в Морском шляхетском корпусе вряд ли можно назвать безоблачными. Автор знаменитого толкового словаря Владимир Иванович Даль, учившийся вместе с Нахимовым, вспоминал жизнь в кадетском корпусе как длинную череду наказаний розгами. Будущих моряков заранее готовили к суровой военной жизни: кормили скудно и однообразно, одевали в лёгкую форму. В учёбе тоже спуску не давали: занятия шли с 08:00 до 23:00 с двумя большими перерывами. Цитата:

Отец матросам В 1818 году Нахимов попадает под командование Михаила Петровича Лазарева. У первооткрывателя Антарктиды была особая школа подготовки кадров, ориентированная на реальную службу, а не на показательные выступления перед начальством. Лазарев старался воспитать своих офицеров высоконравственными людьми, которые уважительно относятся к матросам и сами заслуживают уважения подчинённых. В случае с Нахимовым Лазарев определённо добился желаемого результата: вряд ли на всём Черноморском флоте нашёлся бы человек, который не уважал бы будущего героя Крымской войны. К молодому офицеру прислушивались умудрённые опытом адмиралы, а матросы считали его благодетелем. Биографы Нахимова рассказывают, что почти все свои деньги он раздавал семьям матросов, а себе оставлял только на квартиру и стол. Чтобы помочь нуждающимся, он иногда даже занимал у других офицеров. Матросов Нахимов считал главными людьми на военном корабле, поскольку именно они управляют судном и идут в атаку. Лучшими флотоводцами, по его мнению, были те, кто заботился о своих подчинённых. Неутомимый труженик Впервые проявить себя в бою Нахимов смог в 25 лет. В 1827 году в Наваринском сражении российская эскадра при поддержке союзников разбила турецкий флот. В том бою Нахимов командовал корабельной батареей.  Наваринское сражение. Художник Луи Гарнерей «В Наваринском сражении он получил за храбрость Георгиевский крест и чин капитан-лейтенанта. Во время сражения мы все любовались «Азовом» и его отчётливыми маневрами, когда он подходил к неприятелю на пистолетный выстрел», — такие воспоминания очевидца приводит в своей биографии Нахимова историк Е.В. Тарле. Современники отмечали не только храбрость и полководческий талант Нахимова, но и его беззаветную преданность флоту. «В глазах наших он был труженик неутомимый. Я твёрдо помню общий тогда голос, что Павел Степанович служит 24 часа в сутки. Никогда товарищи не упрекали его в желании выслужиться, а веровали в его призвание и преданность самому делу. Подчинённые его всегда видели, что он работает больше их, а потому исполняли тяжёлую работу без ропота и с уверенностью, что следует им, или в чём можно сделать облегчение, командиром не будет забыто», — говорили об адмирале современники. В жизни Нахимова был только флот, а в жизни флота, по его мнению, могла быть только война. Поэтому Нахимов либо воевал, либо готовился к битве. Он рисковал жизнью по поводу и без повода: спасал тонущих моряков, кидался в самую гущу сражений. На вопрос: «Почему?» — он отвечал: «В мирное время такие случаи редки, и командир должен ими воспользоваться. Команда должна видеть присутствие духа в своём командире: ведь, может быть, мне придётся идти с ней в бой». Суворов русского флота В начале Крымской войны одна из ключевых ролей в российской армии принадлежала Нахимову, ставшему в 1852 году вице-адмиралом. В сентябре 1853 года Нахимов совершил подвиг, равный переходу Суворова через Альпы. Для защиты Кавказа от нападения турок русский флотоводец перевёз из Севастополя в Анакрию более 16 тыс. человек и 600 лошадей. На это ему понадобились всего неделя и чуть более 30 кораблей. Во время экстренной переброски Нахимов не потерял ни одного человека. Историки отмечают, что Великобритания для транспортировки приблизительно такого же количества войск использовала почти 200 кораблей и гораздо больше времени. После переброски войск на Кавказ Нахимов отправился блокировать турок с моря. Базой турецкого флота считался Синоп — именно туда и повёл свою эскадру вице-адмирал. Не числом, а уменьем Синопское сражение — самое известное в военной биографии Нахимова. Турецкий флот превосходил русскую эскадру числом и качеством кораблей: у турок было два паровых судна, а русский флот того времени был исключительно парусным. Единственное, чего не хватало противнику, — способных адмиралов, пользовавшихся любовью и уважением матросов.  Синопский бой. Художник Иван Айвазовский © Иван Айвазовский. Синопский бой 30 ноября 1853 года за несколько часов турецкий флот был наголову разбит русской эскадрой. Это было последнее крупное сражение парусных флотов. Современники так вспоминали эту победу Нахимова: «Синоп, поразивший Европу совершенством нашего флота, оправдал многолетний образовательный труд адмирала М.П. Лазарева и выставил блестящие военные дарования адмирала П.С. Нахимова, который, понимая черноморцев и силу своих кораблей, умел управлять ими. Нахимов был типом моряка-воина, личность вполне идеальная...» Западные страны поспешно объявили разгром турецкого флота «синопской резнёй» и выступили против России в войне. Смерть героя Погиб Павел Степанович, как и подобает воину, посвятившему всю жизнь служению Родине, на поле брани. Летом 1854 года вражеский флот запер российские корабли в бухте Севастополя. Превосходство противника было подавляющим. Русское командование решило бой не давать, а затопить корабли в Севастопольской бухте, чтобы отрезать неприятелю путь с моря. Тем временем к городу продвигалась сухопутные части врага. Севастополь планировалось взять за неделю, однако западные стратеги ошиблись на десять месяцев. Экипажи затопленных кораблей сошли на берег для обороны Севастополя. Герой Синопа всю жизнь провёл на море, поэтому на суше чувствовал себя неуютно: на лошади сидел неловко, выглядел мирно, говорил тихо и спокойно. Но плохо служить Нахимов не умел. Даже в таких сложных для себя условиях он был самым ярким примером для защитников города. Нахимов целые дни без устали проводил на укреплениях. Его присутствие и руководство, как вспоминают современники, чрезвычайно вдохновляли защитников Севастополя.  Адмирал Нахимов на севастопольском бастионе. Художник Илларион Прянишников «Он умел говорить с матросом по душе, называя каждого из них при объяснении другом, и был действительно для них другом. Преданность и любовь к нему матросов не знали границ. Всякий, кто был на севастопольских бастионах, помнит необыкновенный энтузиазм людей при ежедневных появлениях адмирала на батареях. Истомлённые донельзя, матросы, а с ними и солдаты воскресали при виде своего любимца и с новой силой готовы были творить и творили чудеса. Это секрет, которым владели немногие, только избранники, и который составляет душу войны...» — писали современники.  globallookpress.com © Server Amzayev/Russian Look В марте командование произвело Нахимова в адмиралы. В этом звании он вошёл в историю русского флота, однако в чине адмирала ему довелось прослужить меньше полугода. 10 июля 1855 года Нахимов был смертельно ранен выстрелом в голову на Малаховом кургане. |

|

#6109

|

||||

|

||||

|

http://polit.ru/news/2017/07/05/toporov/

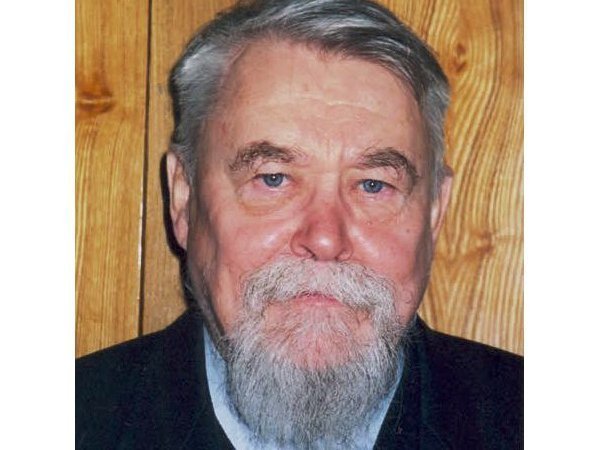

05 июля 2017, 00:00 Мемория  Владимир Николаевич Топоров ru.wikipedia.org 5 июля 1928 года родился Владимир Топоров, великий российский филолог. Личное дело Владимир Николаевич Топоров (1928-2005) родился в Москве. В 1951 году окончил филологический факультет МГУ, в 1954 - там же аспирантуру. Всю жизнь, вплоть до самой смерти, проработал в Институте славяноведения и балканистики АН СССР - с 1954 по 1961 годы сначала младшим, потом старшим научным сотрудником, потом ведущим научным сотрудником, а в конце - заведующим сектором структурной типологии, главным научным сотрудником вплоть до 2005 года.  В 1988 году получил звание доктора филологических наук. С 1992 года был главным научным сотрудником Института высших гуманитарных исследований РГГУ. Действительный член Российской академии наук (1991; академик АН СССР по Отделению литературы и языка с 15 декабря 1990 года), действительный член Российской академии естественных наук (1993). Скончался 5 декабря 2005 года в Москве, похоронен на Пятницком кладбище. Чем знаменит Владимир Топоров – великий русский филолог. Он был «универсалом невероятного масштаба», личностью, стоящей в одном ряду с Юрием Лотманом, Сергеем Аверинцевым и Вячеславом Ивановым. Необыкновенная работоспособность Топорова сочеталась с исключительно широким кругом научных интересов: он является автором более полутора тысяч трудов по лингвистике, мифологии, фольклору, поэтике, культурологии, истории балтов и славян, был одним из главных авторов фундаментальной энциклопедии «Мифы народов мира». «Владимир Николаевич Топоров - ученый, обнявший в своей работе все основные области знания, относящиеся к достижениям человеческого духа», - писал о нем коллега по тартусской школе Вячеслав Иванов «Он был универсалом невероятного масштаба, - говорит о Владимире Топорове его коллега по РГГУ профессор Сергей Неклюдов, знавший ученого 40 лет. - Это был научный космос, в котором не было места никакому дилетантизму». Топоров был одним из основателей всемирно известной московско-тартуской семиотической школы. Он реконструировал прусский язык и балто-славянский пантеон, финно-угорскую топонимику России, занимался историей русской святости и праславянского язычества, исследовал русскую литературу и даже русские граффити. О чем надо знать Владимир Топоров стал первым лауреатом Солженицынской премии (1998 год). При этом в своей статье о нём Григорий Ревзин отмечает его поразительное «неприсутствие» в жизни России, хотя академик и публиковал научные труды, и получал премии. «Когда я говорю о неприсутствии, я пытаюсь сравнить его с равновеликими фигурами его поколения — Юрием Лотманом, Сергеем Аверинцевым, Вячеславом Ивановым. Все они были готовы выходить из академических рамок и превращаться в духовные авторитеты национального масштаба. Он всю жизнь оставался научным сотрудником Института славяноведения и балканистики РАН. Он не стал — не захотел стать — учителем жизни, хотя, пожалуй, в наибольшей степени был к этому подготовлен», - писал о нем Ревзин. По мнению коллеги Топорова, профессора Института высших гуманитарных исследований РГГУ Сергея Серебряного, ученый «не любил ввязываться в скандалы, а любил сидеть и заниматься своей наукой. Он больше любил писать, чем говорить». В качестве примера Серебряный упоминает о скандале, связанном с вышедшим в 1960 году переводом памятника буддистской литературы «Дхаммапады», сделанным Топоровым. Этот перевод стал одним из лучших переводов буддистских текстов на русский. Однако его выход вызвал крупный скандал из-за «пропаганды религии», которую в нем усмотрели. «После этого Топоров не переводил такие тексты, из-за чего советское и российское религиоведение много потеряло. Однако в нем была какая-то скрытая эмоциональность - иногда он мог встать и произнести довольно длинную речь, но только тогда, когда сам этого хотел, упросить его было невозможно», - вспоминал Серебряный. Прямая речь: «Владимир Николаевич был человеком чудовищной психологической силы. Он это прекрасно знал и щадил собеседников, разговаривал очень тихим голосом и редко смотрел в глаза. И все равно разговаривать с ним было трудно, как будто разговаривал с ядерным реактором, пусть и благожелательным, но исполненным такой энергии, что она просто по недоразумению может тебя сжечь», - Григорий Ревзин о Владимире Топорове. «Спектр его интересов был огромен – это и религиоведение, и классическая филология, и литература. Количество написанного им превосходит, по-моему, все возможные человеческие пределы – в списке его трудов около 2000 наименований, хотя дело, конечно, не в количестве», - о Владимире Топорове профессор РГГУ Сергей Юрьевич Неклюдов, знавший ученого 40 лет. 3 факта о Владимире Топорове: За работу над энциклопедией «Мифы народов мира» Владимир Топоров стал лауреатом Государственной премии (1990), однако в знак протеста против трагических событий в Вильнюсе 13 января 1991 года от премии отказался. Топоров был членом Academia Europaea, International Semiotic Society, International Language Origin Society, International Philosophic Peirce Society, почётным членом Академии наук Латвии, доктором honoris causa Вильнюсского университета и членом Семиотического общества США. Владимир Топоров был награждён Орденом Почёта (1997), литовским орденом Великого князя Литовского Гядиминаса (1999) и высшей наградой Латвии — орденом Трёх звёзд (2002). Материалы о Владимире Топорове: Волхв. Статья Григория Ревзина о Владимире Топорове. Некролог на «Полит.ру» Статья о Владимире Топорове в Википедии |

|

#6110

|

||||

|

||||

|

|

|

| Метки |

| русский календарь |

| Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |

|

|