|

|

#381

|

||||

|

||||

|

http://histrf.ru/biblioteka/book/voi...na-potiomkinie

26 июня 2016  100-летие Революции Сегодня в прошлом  27 июня 1905 года началось восстание на броненосце «Князь Потёмкин-Таврический». Военные заговоры и бунты в непростые для государства времена – дело обычное. Как так случилось, что конце 1980-х у нас не нашлось своего Пиночета или каких-нибудь «чёрных полковников»? Сегодня, когда мы справляем 111-ю годовщину со дня нашего самого известного бунта на корабле, стоит поговорить о том, почему закат одних государств сопровождается военными переворотами, а других – нет. С чего началось Говоря о причинах восстания на броненосце, обычно в первую руку вспоминают о доставке несвежего мяса для борща. Хотя в условиях отсутствия холодильных установок такая проблема должна была возникать довольно часто. Однако же держались морячки, не бунтовали. А потому поищем корень бунта не в мясе, а в революционном 1905 годе. О подробностях «кровавого воскресенья» на корабле знали, как знали и об одесской стачке. Да и в самом Севастополе, где находился «Потёмкин», революционный комитет готовил восстание. А слухи о возможной отправке Черноморского флота на Дальний Восток делали матросов весьма восприимчивыми к агитации. Поэтому бунт – своего рода сплав медленного разложения флота и одновременно стихийный всплеск недовольства, последствия которого были самыми печальными. Свою роль сыграл и недостаток на «Потёмкине» квалифицированных и опытных военных офицеров. В этом плане бунт на корабле и начинающийся бунт в государстве перекликаются. Итак, после отказа команды есть борщ (офицеры не сняли пробу, одним этим бунт можно было бы предотвратить), командир броненосца попытался усмирить недовольных простейшим методом – внеся в их ряды раскол (кто хочет обедать – идёт обедать, кто не хочет – идёт под арест). Возможно, это бы и удалось, если бы не мегаидея офицера Гиляровского арестовать случайным образом 30 матросов. Остальная команда решила отбить своих товарищей, с чего, собственно, всё и началось. После расправы над офицерами восставшие решили идти в Одессу – пополнить припасы и присоединиться к одесской стачке. Попутно было решено похоронить в Одессе матроса Григория Вакуленчука (он первым стрелял в одного из офицеров и был смертельно ранен во время бунта). Одесса – Констанца – Феодосия – Констанца Дальнейшие события лучше всего описываются фразой «бессмысленно и беспощадно». По пути в Одессу «Потёмкин» захватил миноносец № 267, в порту – ещё одно судно, груз угля на другом. В городе прибытие броненосца спровоцировало погром портовых складов, препятствовать чему власти и армейские соединения не решились из-за опасности обстрела города. Несколько одесских революционеров присоединились к команде. 30 июня к Одессе подошли сразу две эскадры, «Потёмкин» вышел навстречу. Боя, однако, не состоялось. Наоборот, на одном из броненосцев («Георгий Победоносец») команда также подняла бунт и вернулась в Одессу вместе с «Потёмкиным». Впрочем, уже 1 июля «Георгий Победоносец» сдался. А «Потёмкин» ушел в Констанцу (Румыния): к тому времени в город подтянули армейские соединения и артиллерию, чтобы препятствовать пополнению припасов и их самозахватам в порту. В Румынии, однако, корабль не задержался, попытки установить отношения с румынскими властями, а также с государствами, имевшими в Констанце консульства, успехом не увенчались. Практически сразу «Потёмкин» отбыл в Феодосию. Там попытка захвата угля и припасов уже завершилась перестрелкой с войсками. Броненосец в ответ едва не обстрелял город. Однако затем команда приняла решение вернуться в Констанцу и сдаться на условиях, которые им были предложены в первый раз (как дезертиры). 7 июля броненосец вошёл в порт, большая часть команды сошла на берег, оставшись в Румынии, а 11-го корабль уже отбыл обратно в Россию. Дальнейшие события  Между тем, в руководстве империи и флота настроения были самые подавленные. Вся эта «срамная история» (так выразился Николай II) продолжалась две недели. За броненосцем безуспешно гонялись по всему Чёрному морю. Бунты ширились: кроме «Георгия Победоносца» попытка восстания произошла на броненосце «Екатерина II» (провалилась), а также на транспорте «Прут» (был под контролем восставших около суток). Престиж русского флота после Цусимы и так был не на высоте. Череда бунтов на справедливо рассматривалась как своего рода вторая Цусима, ещё более грозная: на глазах разваливался флот вообще. Неслучайно по завершении восстания было принято решение подчинить морские базы военным округам, к которым они территориально относились. А 24-28 ноября того же года случился рецидив – севастопольское восстание, которое всё это время готовили социал-демократы города. Восставшим под руководством лейтенанта Шмидта удалось захватить 12 кораблей. И тут имя «Потёмкина» возникло снова: в Севастополе стоял транспорт «Прут» на котором содержалась «сводная команда» бунтовщиков с нескольких кораблей. «Потёмкин», переименованный в «Пантелеймон», находился там же, его команда поддержала новое восстание. Но в этот раз всё кончилось быстрее и жёстче: восставших атаковали, они сдались после краткого боя. Экранизация https://youtu.be/ZLZBt_TZ7mo Об этих событиях вспомнили через 20 лет, уже в СССР. Любопытно, что о, в общем-то, не самом героическом событии в истории нашего государства Сергей Эйзенштейн снял настолько сильный фильм, что даже спустя почти девяносто с небольшим лет он продолжает неизменно входить в разнообразные рейтинги самых-самых кинокартин. Как правило, где-то в первой десятке. Почему так? О творчестве Эйзенштейна в разрезе российской истории мы уже рассуждали и знаем, что он работал в им же созданном жанре киноэпоса. По определению Чарли Чаплина, Эйзенштейн «...трактует историю поэтически... создаёт общее представление об эпохе». Фильм «Броненосец «Потёмкин» – это не столько о двухнедельной срамной истории лета 1905 года, сколько обо всех флотских бунтах этого года в России. А также, ещё шире, – о том, как российское государство, не способное отвечать на вызовы эпохи, разваливалось. Максимально глупо, жестоко и позорно (государства всегда разваливаются так). Этим и объясняется наличие в фильме сцен, которых в реальном 1905 году не происходило, например, знаменитого расстрела на Потёмкинской лестнице. Однако создавать киноэпос о событиях 1905 года без аллюзии на «кровавое воскресенье» было совершенно невозможно. Ну, а фильм обо всём этом просто не мог получиться провальным, так как повествовал не о позоре, а о трагедии краха государственности. *** Спустя 86 лет после этих событий у нас опять развалилось государство. Глупо, жестоко и позорно, всё как положено. Однако без всяких бунтов в армии и на флоте, почему? Потому что запас прочности в СССР был неизмеримо выше, а государство было ликвидировано не бездействием элиты, а как раз её действиями. Поэтому заговоры и контр-заговоры носили преимущественно аппаратный характер и не распространялись далее центральных районов столиц (даже в 1993-м). Во всяком случае, захватов военных кораблей и оружейных комнат с последующими походами во власть и воззваниями к миру не было. Впрочем, какими бы ни были различия, мы их оба раза пережили – и до сих пор существуем как самостоятельное государство. Читайте также: Егор Яковлев, Дмитрий Пучков. От войны до войны. Часть 7: мифы о Первой мировой и Русской Революции Иван Зацарин. Нефть, добытая из цифр. К 62-летию мирного атома, придуманного в СССР Юрий Борисёнок. Наш ответ Кубертену. Спортивные санкции и национальный суверенитет Иван Зацарин. Больше никаких перестроек. К 29-летию нового экономического курса Игорь Угольников. Чтобы дети играли в Чапаева: просто делать хорошее военное кино Дмитрий Михайличенко. Генерал Шаймуратов: командир дивизии героев и народный герой Башкирии Иван Зацарин. Наказание за наивность. К 43-летию окончательного примирения СССР с США Армен Гаспарян. История – это такая война, в ней тоже надо победить. О встрече Путина с историками Владимир Мединский. Не надо гоняться за фальсификаторами: у нас есть своя история Иван Зацарин. Рокоссовский, Брусилов и «Багратион». К 72-летию Белорусской операции, которая многих вылечила Последний раз редактировалось Иван Зацарин; 06.07.2017 в 14:29. |

|

#382

|

||||

|

||||

|

http://rus-vopros.livejournal.com/6971415.html

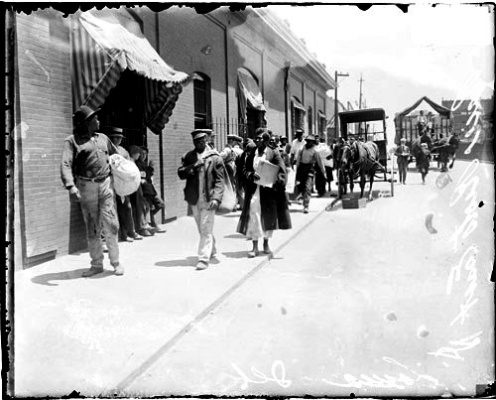

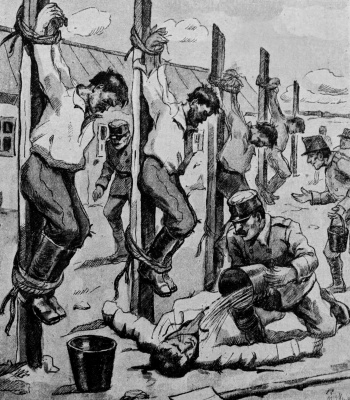

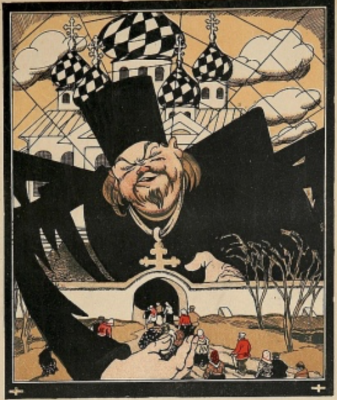

К июлю 1917 большевики потеряли популярность, отношение к ним стало резко отрицательным – по разным причинам. Те без конца кричали бессмысленное и надоевшее всем «долой», в стране установилась анархия, начались грабежи, убийства… И было очевидно, что виновниками всего этого являются большевики, те, что от Петросовета (а не Временное правительство). К тому же в эти дни отмечался небольшой и временный успех российской армии на западном фронте. Вот тут и настал самый благоприятный момент, когда всех большевиков можно было замочить после неудачной попытки госпереворота! Но куда там! Цель Временного правительства как раз и состояла в том, чтобы привести к власти наиболее «правильную» часть революционных сил, наиболее радикальную. Такую, которую бы не свергли на третий день. Абсолютная аналогия с Чили 1973 г., когда франкмасонское правительство Сальвадора Альенде готовило захват власти коммунистами. После попытки переворота (на Невский проспект вышли в 11 вечера), многих арестовали, Троцкого посадили в «Кресты», Ленин устроил маскарад в Разливе. Смешно: «После нескольких дней проживания Ленина на чердаке сарая, в посёлке появились полицейские. Это послужило причиной сменить место на шалаш на другой стороне Разлива»… В общем, это преследование большевиков было невзаправдашним и постановочным. Всех их и выпустили 7 сентября 1917 г., потому что между Временным правительством и Петроградским советом солдатских и рабочих депутатов имелся договорняк. А кто это понимал? 2datp0dt0rbt8fs9q0 3 июля 1917 г. в Петрограде, угол Садовой и Невского, здание Публичной библиотеки. Стреляли с крыш провокаторы. Необходимы были жертвы. Некоторые подробности: Оригинал взят у [personal profile] procol_harum в Попытка переворота 3 июля 1917 г. в Петрограде Уже в июле 1917 года всё было готово, все люди, которые потом распатронят Россию, были на своих местах и действовали. Впервые была опробована методика провокационной стрельбы по своим, чтобы списать жертвы на кого-то иного. С другой стороны, Временное правительство проводило как бы кастинг революционных группировок, еще не было принято окончательное решение, кому сдать страну. Но и хороший шанс избавиться от большевиков и всех левых тоже имелся: «В результате подавления большевистского выступления в июле произошёл резкий крен российского общественного мнения вправо, вплоть до неприязни к Советам, и вообще ко всем социалистам, включая умеренных эсеров и меньшевиков. …в обществе начали доминировать правые, «нельзя даже говорить об изменении, впечатление столь сильно, как будто перенесся в какой-то другой город и очутился среди других людей и настроений». 6 июля Временным Правительством была создана особая следственная комиссия для расследования восстания и привлечения виновных к ответственности… аресту подлежали: Ленин, Луначарский, Зиновьев, Коллонтай, Козловский, Суменсон (двоюродная сестра Ганецкого Суменсон Евгения Маврикиевна), Семашко, Парвус, Ганецкий, Раскольников, Рошаль. 7 июля был проведён обыск на квартире сестры Ленина Елизаровой, где жила Крупская, через несколько дней была предпринята неудачная попытка арестовать Каменева [будучи сторонником явки в суд для снятия с большевиков обвинений в измене, Каменев сдался властям, вскоре был освобожден за отсутствием оснований для обвинений и стал представителем большевиков в Исполкоме Петроградского Совета]. Всего арестовано около 800 большевиков, разогнана редакция газеты «Правда» и штаб большевиков в особняке Кшесинской. В ходе событий казачьим патрулём был убит на Шпалерной улице корреспондент «Правды» Воинов И. А. (до сих пор есть «улица Воинова»…), а Суменсон была избита солдатами гвардейской конной артиллерии в Павловске. Троцкого посадили в «Кресты». В общем, со всеми этими гнидами можно было запросто расправиться. ИХ НАДО БЫЛО МОЧИТЬ ТОГДА! Временное правительство их всех освободило 7 сентября 1917 г., т.е. через два месяца. Оригинал взят у [personal profile] procol_harum в 3 июля 1917 г. "3(16) июля в столице начались подготовленные большевиками демонстрации против Временного правительства с целью захвата власти к моменту начала намеченного на 26 июля VI съезду РСДРП(б). Цель предполагалось реализовать, используя забольшевиченные части Петроградского гарнизона и дружины из рабочих, оказывая на Временное правительство в течение всего июля ежедневное давление..." Цитата: "Однако июльский путч Троцкого захлебнулся, наверно было ещё мало денег. Сам Троцкий в «Моей жизни» говорит скупо: «Глубокая июльская разведка превратилась в одностороннее сражение. Противник оказался победителем без труда, ибо мы не вступали в борьбу. Ленин и Зиновьев скрылись». То есть Ленин и Зиновьев «смылись», а Троцкого сцапали. Но Троцкий зря боялся, его-то, с его-то деньгами, «личным» Смольным дворцом и таким количеством «земляков» во всех партиях и государственных органах, его, естественно, быстро освободили". Это была первая попытка большевицкого переворота, прорыва "партии дьявола" и ее юридического оформления на земле. Если б она удалась, то в СССР всё было бы "июльским" вместо "октябрьского". Например, "Июльская железная дорога" вместо Октябрьской. И т.д. Но и без того долгое время ул.Садовая в Ленинграде была им. 3-го июля. Интересно, как бы тогда назывались "октябрята"? Примечательно следующее: "Как пишет историк В. Родионов, столкновения были спровоцированы большевиками, рассадившими на крышах своих стрелков, начавших пальбу из пулеметов по демонстрантам, при этом наибольший урон пулеметчики большевиков нанесли как казакам, так и демонстрантам..." Известная тактика, широко применявшая советской/российской властью в будущем. Вплоть до чеченской войны. Из воспоминаний Зинаиды Гиппиус: А дальше: дни ужаса 3, 4 и 5-го июля, дни петербургского мятежа. Около тысячи жертв. Кронштадцы анархисты, воры, грабители, темный гарнизон явились вооруженными на улицы. Было открыто, что это связано с немецкой организацией (?)… Ленин, Зиновьев, Ганецкий, Троцкий, Стеклов, Каменев — вот псевдонимы вожаков, скрывающие их неблагозвучные фамилии. Против них выдвигается формальное обвинение в связях с германским правительством. Для усмирения бунта была приведена в действие артиллерия. Вызваны войска с фронта. Они — трусы даже на улицах Петербурга; ложились и сдавались безоружным. Ведь они так же не знали, «во имя» чего бунтуют, как (до сих пор!) не знают, во имя чего воевать. Ну и уходи. Побунтовать все-таки не так страшно дома, и свой брат, — а немцы-то ой-ой! Бунтовские плакаты особенно подчеркивали, что бунт был без признака смысла — у его делателей. «Вся власть советам». «Долой министров-капиталистов». Никто не знал, для чего это. Какие это министры-капиталисты? Кадеты?.. Уже правда ли все происходящее? Похоже на предутренний кошмар. |

|

#383

|

||||

|

||||

|

https://project1917.ru/posts/04.07.17

Александр Замараев Тотьма, Вологодская губерния Ходил городить ручей. Оводно. Травы и яровыя очень плохи. Умерла Анюха Лихачева Петрухи Гада баба. Цены стоят следующия: по карточкам ржаная мука — 2 руб. пуд, 20 фунтов на человека в месяц, сахару нет, табаку нет, мясо — 80 коп. фунт, сайда и голец — 75 коп., палтусина — 1 руб. фунт, ситцы — от 80 коп. и дороже, масло — 2 руб. фунт, яйца — 1 руб. десяток, пшена нет, молоко — 20 коп. кринка, крупа овсяная — 25 коп. фунт.  Михаил Богословский Шашково, Рыбинский уезд Вечером с соседями наблюдали затмение луны. Что затмение луны перед тем затмением, которое нас теперь охватило!  Владимир Ленин Петроград В № 143 «Русской Воли» помещено интервью с Родзянкой, который считает «несправедливыми» обвинения его («Правдой» и «Рабочей Газетой») в укрывательстве Малиновского. Оказывается, Джунковский еще 22 апреля 1914 г. сказал Родзянке, что Малиновский провокатор, но взял с Родзянки «честное слово» (!!!) никому об этом не говорить. Невероятно, но так. Родзянко дает «честное слово» охраннику и не сообщает думцам о провокаторе. И наша партия и все общество, среди коих провокатор Малиновский продолжает вращаться, остаются в заблуждении… ибо Родзянко дал «честное слово» охраннику не выдавать провокатора. И это можно терпеть? И Родзянку можно считать не преступником?  Императрица Мария Федоровна Ай-Тодор, Крым  С горечью узнали, что бедный юный Иван Орлов убит на фронте. Какая скорбная весть! Были к чаю у Денов, где застали Веру Орбелиани и Софи Ферзен с Сазоновым, встреча с которым меня чрезвычайно взволновала. Много рассказывал о том, чего я не ведала, среди прочего, что Родзянко и 13 других выступили за отречение в пользу маленького Алексея, чего я никак не могла от него ожидать. И тот же Родзянко советовал Мише не принимать корону.  Николай Бухарин Москва «Скажи мне, как ты относишься к войне, и я скажу тебе, кто ты», — можно сказать про всякого, именующего себя социалистом. Это можно сказать не только про отдельных людей, но и про целые партии. Читать далее  Ираклий Церетели Если бы мы, советское большинство, взяли всю власть в наши руки, то разве бы вы все, от Мартова до Ленина, не потребовали от нас действий, ведущих, по нашему мнению, к сепаратной войне, или разве не выдвинули бы вы нам вашего лозунга: «Не в наступление, а в перемирие». Но ведь мы этой политики не примем. Я не сторонник захвата власти Советами.  Софья Толстая Тульская губерния, Ясная Поляна Бездельно и бесцельно провожу дни. Для хозяйства я стара; сил все меньше, и все ничтожнее сознание земной жизни. В газетах весть о 10 000 пленных, о боях — а меня это не радует, а мучают страданья людей.  Анатолий Луначарский Анна Луначарская Петроград, Лахтинская, 25/20, кв. 17 Дорогая детка-Мышка! Вот тебе последние новости: в городе, слава судьбе, как будто спокойнее. Я выбран в Думу (городскую). Сегодня, вероятно, выступлю с 1-й речью на 1-м собрании новой социалистической Петроградской думы. Решил идти по тому пути, который намечал вместе с тобой, моей Музой и Эгерией: думаю поставить политику на второй план. Органически работать в нашем Центральном исполнительном комитете Совета рабочих и солдатских депутатов не следует, ибо демократы (т.е. социалисты-революционеры и меньшевики) ведут себя так, что никакой роли, кроме роли оппозиции рядом с ними, подлинному социализму играть не приходится. А для оппозиции достаточно являться на решающие собрания, что будет не так уж часто. Я два дня уже восторженно думаю о широкой и реальной деятельности, которая меня ждет и которая в 1 000 000 раз привлекательнее колючих политических препирательств.  Казимир Малевич Москва Мы показали, что все поиски Нового Театра тщетны, пока искание происходит тут же, возле Хитровых рынков, в спальнях любви, в кабинетах банкиров, в постоялых дворах, императорских дворцах, в нищих задворках, в прошлых веках жизни, в тоске, горе и радости правды и неправды. Как бы вы ни были гениальны, вам не скопировать жулика в трамвае, вам не научить Прасковью Ивановну любить так, как вы любите на сцене.  Леонид Мясин Барселона, Испания После успеха моего балета «Менины» мы с Дягилевым стали обсуждать возможность следующей испанской постановки. На сей раз нам хотелось использовать народные танцы испанских крестьян. Читать далее  Сергей Григорьев В контракте оговаривалось, что мы должны плыть на британском корабле. Но Дягилев настаивал, чтобы для безопасности мы сели на нейтральное судно. В последний момент труппа, за исключением Нижинского, а также весь театральный скарб благополучно погрузились на борт «Королевы Виктории-Евгении». На пристани нас провожали Дягилев и Мясин, которые оставались, чтобы готовить новые постановки.  «Инструмент мормона» Премьера новейшего фарса. Конкурс купальщиц! Пикантные сцены! Новый дивертисмент: американское трио Дарлинг Грей, певица Гремина, классическая танцовщица Мордвинова Петроград Невский фарс  Петр Струве Петроград Старый порядок был заклеймен пятнами государственной измены, и те, кто, любя политическую свободу, прежде всего и превыше всего любили Россию, верили, что революция исцелит государство от этой язвы. Увы! Случилось иначе. Революция сама оказалась глубоко пронизанной элементами государственной измены, тлетворная зараза которой разлилась по всему народному организму. Читать далее  Александра Коллонтай Расслоение растет. Процесс, который мы предвидели еще за границей, намечается все четче. «Единый» фронт революции мартовских дней неизбежно расслаивается. Растет у кадетов и всяких контрреволюционеров ненависть к большевикам, но и крепнут в сознании рабочих, солдат и матросов положения Ленина. Отклики со всех концов России на наши задачи. Наш оплот — это рабочие, отчасти солдаты. Матросы, решительные, крепкие, рвутся в бой. Но социалисты ли они? Пойдут ли с нами — они и солдаты — за предел боев: за власть? Поймут ли наши задачи — построение нового общества? Подчинятся ли партии?  Разумник Иванов-Разумник Петроград  Две манифестации подряд видел я в эти дни новых испытаний революции: 1-го июля на Марсовом поле — ряды рабочих и солдат со знаменами революции, со знаменами Интернационала, многотысячная толпа будущего; 2-го июля на Невском проспекте — веселье и крики толпы обывателей, радующихся новому началу военной бойни, жертвенному пролитию чужой, не своей крови. Да, века и века прошли с 23-го марта! Тогда в одной толпе соединены были обыватель и революционер; чувствовалось, что случайное и неестественное это соединение, что исконные враги лишь временно сошлись под общими знаменами.  Владимир Палей Царское Село, Пашковский пер., 2 Какое страшное, тяжелое время! Мы все живем слухами, предположениями, надеждами — и воспоминаниями. Нет ничего определенного, постоянного, все сбились с толку, у всех в голове какая-то каша. В сущности, никто не знает, чего он хочет, и боится того, чего хочет ближний. В Петрограде — затишье, но настроение взвинченное — пахнет кровью. Грязь в городе неописуемая. Сутолок, безпорядок, анархия. Словом, революция… Наступление началось — но какое! Потери огромные, и почти сплошь офицерами и вольноопределяющимся. Подсчитано, что за всю войну офицеров убито 60%, а солдат — меньше 40%. Читать далее  Михаил Пришвин Елецкий уезд, Соловьевская волость, хутор Хрущево Что такое русское революционное большинство? Кто против — тот враг народа. Я против революции, но не враг народа, и потому я голосую за революцию, в надежде, что это не серьезно, что это не дело и потом как-нибудь отпадет.  Александр Блок Любовь Менделеева-Блок Петроград, ул. Офицерская, 57, кв. 21 Нового личного ничего нет, а если б оно и было, его невозможно было бы почувствовать, потому что содержанием всей жизни становится все*мирная Революция, во главе которой стоит Россия. Мы так молоды, что в несколько месяцев можем совершенно поправиться от 300-летней бо*лезни. Читать далее  Марина Цветаева Москва, Борисоглебский, 6 Сколько материнских поцелуев падает на недетские головы, — и сколько нематеринских — на детские!  The New York Times  Десятки чернокожих были убиты во время расовых погромов в городе Ист-Сент-Луис, штат Иллинойс. По последним данным, количество погибших варьируется от 20 до 75 человек. Известно, что среди жертв также трое белых мужчин. Генпрокурор штата, впрочем, заявил, что убиты были 250 человек. Толпа, состоящая из белых мужчин, подожгла дома чернокожих, а когда они стали выбегать наружу, спасаясь от огня, раздались выстрелы. Погромы были вызваны недовольством, связанным с массовым прибытием чернокожих с юга. Читать далее  Петроградская газета Демонстрация бородачей Вечером 1-я линия на Васильевском острове была запружена десятитысячной толпой солдат. Загорелые, хмурые, бородатые, они принесли с собой красные знамена, на которых говорилось о необходимости уборки хлеба на полях. «Дайте 40-летним солдатам возможность убрать хлеб на полях, и потом мы пойдем умирать за свободу», такая надпись была на одном из передовых плакатов. Читать далее  Чрезвычайная следственная комиссия Протопопов: «У меня была мысль, писать слово “революция” без “р”»  Василий Кравков Подгайцы Итак, провалилась наша операция! А артиллерийски мы были на этот раз так сильны, как никогда! Мне недужится, чувствую слабость сил; голова в смысле мыслительности как будто стянута обручем. Читать далее  Альфред Нокс Козова 4 июля казалось очевидным, что на направлении главного удара не следовало ожидать дальнейшего продвижения наших войск. Все подтвердило мое прежнее впечатление, что русская армия как бое*вая машина безнадежно разрушена. Поэтому я решил вернуться в Петроград, чтобы телеграфом передать мои выводы в Англию. Я узнал, что меня хочет видеть Игнатьев, поэтому в десять часов утра на маленьком «форде» отправился в штаб 1-й гвардейской пехотной дивизии. Игнатьев увел меня в свою небольшую палатку, чтобы мы мог*ли спокойно поговорить. Он был настроен очень пессимистично, а поскольку этот человек обладал хорошим пищеварением и об*щим чувством здравого смысла, его мнение очень ценно. По мне*нию Игнатьева, никакой надежды не осталось. Читать далее  Нива  Зверства австрийцев Рядовой гвардии Павловского полка Яков Леоненко за побег из плена был жестоко наказан австрийцами. Леоненко и его четырех товарищей подвешивали к столбу, заставляя висеть по 4 часа кряду. Наказание столь тяжелое, что наказываемые теряли сознание через несколько минут. Их отливали водой и снова подвешивали. В конце концов Леоненко и его товарищам удалось все-таки бежать в Россию и поведать нам о зверствах врагов.  Тихон Беллавин Москва  Избран архиепископом Московским  Мария Бочкарева Петроград  Батальон поднялся рано утром. Каждый солдат получил новое обмундирование. Винтовки были вычищены и смазаны безупречно. Царило праздничное настроение, хотя мы и нервничали: уж больно ответственный предстоял день. В девять утра к нашим воротам прибыли два армейских подразделения, которым было поручено сопровождать нас в Исаакиевский собор. К собору стекались толпы народа. А на улицах вокруг него выстроились части местного гарнизона. Здесь были представители всех родов войск, в том числе и казаки. У ступеней храма стояли городские власти и военные чины, среди них Керенский, Родзянко, Милюков, Корнилов, Половцев и другие. Батальон салютовал им, когда входил под высокие своды храма. Читать далее  «Соперники» Премьера! Борис Горин-Горяйнов в свой бенефис выступит в новом спектакле по пьесе Ричарда Шеридана Москва Эрмитаж  Александра Коллонтай  Петроград, Пески, съемная квартира Коллонтай Забастовали прачки, булочники, мелкие торговые служащие. Партия послала меня руководить движением прачек. Прачки, то есть работницы частных прачечных заведений, борются стойко, требуют более высокой расценки труда, нормирования рабочего дня и муниципализации прачечных. Ничего, что это «отсталый слой» пролетариата, борьба идет организованно и стойко. Во главе — славный товарищ, большевичка Сахарова. Митинги идут во всех частях города, вскрываются ужасающие условия труда. Опухшие ноги, ревматизм, инвалидность во цвете лет и невозможно голодный заработок. Читать далее  Владимир Ленин А вы сумейте отсеять мелкобуржуазные элементы от работниц и жен пролетариев и опирайтесь на них. За ними пойдут и остальные.  Обозрение театров  В некоторых кинематографах стали демонстрироваться в последнее время картины, представляющие собою глумление и издевательство не только над духовенством, но даже над религией, и возбуждающие справедливое негодование православного населения. Будучи озабоченными ограждениям религиозного чувства народа от наносимых ему подобными картинами оскорблений и принимая во внимание, что, согласно постановлению Временного правительства от 27 апреля с. г., наблюдение за публичными зрелищами лежит на комиссарах и лицах, их заменяющих, министр внутренних дел предложил последним установить неослабный надзор за означенными зрелищами вообще, и в частности, за демонстрируемыми в кинематографах картинами, и в случаях, когда в содержании картины будут усмотрены признаки преступных деяний, неукоснительно сообщать об этом чинам прокурорского надзора для привлечения виновных к ответственности в законном порядке.  Александр Бенуа Петроград Газеты принесли нам известие о начавшемся наступлении. Я встретил это чудовищное известие с каким-то тупым равнодушием, без злобы и отчаяния. За последние недели во мне все как-то надорвалось, переменилось и затускнело. Хотите гибнуть — так погибайте! Хотите губить — так губите! Ну, и надо же отдать справедливость немцам, что у них характер немецкий! Отчего ими не было за это время предпринято каких-либо серьезных шагов навстречу? Или было, да от нас скрыто? Или радиограммы Гинденбурга и принца Баварского гораздо серьезнее, нежели это выставили газетные комментаторы всех окрасок? А что же австрийские предложения? Мерзость безнадежная, глупая мерзость, и следовало бы от этой мерзости отвернуться, раз нельзя ничего сделать для ее прекращения.  Правда Революция, наступление и наша партия. «Настал поворотный момент в русской революции», — сказал Церетели, сообщая съезду Советов о начавшемся наступлении. Да, поворотный момент настал не только для русской революции, но и для всего хода мировой войны. Русское правительство после трех месяцев колебаний пришло на деле к тому решению, которого требовали от него правительства «союзников». Наступление объявлено во имя мира. Но «во имя мира» бросают войска в бой империалисты всех стран: при каждом наступлении в каждой из воюющих стран генералы пытаются поднять дух солдат живой надеждой на то, что данное наступление приведет к скорейшему миру. Читать далее  Екатерина Брешко-Брешковская  Вышла из ЦК партии эсеров  Петроградский листок Воскресает Россия Перевернулась страница истории, и перелистал ее сказочный герой, лучезарный сын великой родины, первый сын ее, гордость — Керенский. Он зажег армию, он повел ее в наступление, он разделил ее тягости, думы, горести, светлые радости победы. Истинный народный герой — сильный, энергичный, он железной волей своей прорвал сеть, сеть, сотканную тысячами рук шпионов, предателей и недругов его великой матери. Русский народ — народ инстинкта, великой чуткости и правды. Русский человек нашел теперь свою правду, и правда эта олицетворена Керенским. Он подавил всех диктатурой своего разума и чистой совести. В этот день:  +15 В Петрограде  +21 В Москве Последний раз редактировалось Chugunka; 10.07.2017 в 23:49. |

|

#384

|

||||

|

||||

|

http://histrf.ru/biblioteka/book/gos...ela-v-saraievo

27 июня 2016  100-летие Революции Сегодня в прошлом 28 июня 1914 года сербский националист Гаврила Принцип застрелил в Сараево эрцгерцога Франца Фердинанда, что спровоцировало Первую Мировую войну.  О какой бы войне мы ни говорили, в какой-то момент её обсуждение неизбежно скатывается в так называемую «заклёпкометрию» – взвешивание множеств различных мелких параметров в попытке определить, как они повлияли на течение и исход конфликта. Сегодня, когда мы справляем 102-ю годовщину убийства Франца Фердинанда, – точки отсчёта Первой мировой, стоит поговорить о разительном отличии вводных и результатов двух самых крупных войн XX века для России, а также о главной причине такого несоответствия. И никаких заклёпок. Пуля, начавшая войну Убийство наследника австрийского престола, с известия о котором начинается самое злое произведение о Первой мировой войне («Похождения бравого солдата Швейка»), стоит особняком в череде прочих покушений большой эпохи террора. Во-первых, случилось оно уже сильно на её излёте, во-вторых, исполнителями и организаторами были не социалисты или анархисты, а представители конгломерата группировок, исповедовавших замысловатый набор идеологий – их упрощённо и не вполне справедливо называют «сербскими националистами». То есть это уже теракт нового века. «Условно-упрощённым» националистам Франц Фердинанд не угодил тем, что был сторонником переустройства Австро-Венгрии в триединую монархию (Австро-Венгро-Славию), в которой южные славяне получили бы собственную автономию. Это сильно усложнило бы Королевству Сербия национально-освободительную борьбу. А убийство не только устраняло неудобного политика, но должно было вызвать реакцию – ужесточение имперской политики и сохранение конфликта. Забегая вперёд, можно сказать, что расчёты заговорщиков оправдались полностью: правда, создание Югославии потребовало провести самую кровопролитную на тот момент войну в истории человечества. Гаврила Принцип не был одиночкой. Непосредственных исполнителей было шестеро, а всего в покушении были задействованы около двух десятков человек – по крайней мере, столько потом получили сроки либо были казнены. Исполнители страховали друг друга, располагаясь вдоль маршрута, в этом смысле их тактика похожа на действия народовольцев. Покушение удалось не сразу. Двое террористов не сумели метнуть гранаты в автомобиль Фердинанда. Ещё один метнул, но неудачно. Повезло только Принципу, он стрелял с полутора метров и не мог промазать. Австро-Венгрия вознамерилась наказать не только убийцу, но и всех организаторов покушения. Для чего обратилась 23 июля с ультиматумом к правительству Сербии, в котором требовало «выдать двух причастных к покушению офицеров, закрыть антиавстрийские организации, уволить из армии и госаппарата всех враждебно настроенных к Австро-Венгрии» и вообще «всецело содействовать австро-венгерским властям в расследовании». После отказа Сербии принимать этот ультиматум Австро-Венгрия начала мобилизацию. Тем же самым занялись её союзница (Германия) и противницы (Великобритания, Франция, Россия) – к этому всех их обязывали предвоенные договоры. Через 5 дней после ультиматума Европа уже воевала. Какое нам было дело до амбициозных разборок между сербами и Веной? Российская империя «не могла дать возможности Австро-Венгрии подмять под себя Сербию. Это ставило бы крест на всей российской политике на Балканах. Сербия была последней нашей опорой в этом регионе после потери нашего влияния на Болгарию и Румынию». И поэтому Сербия отвергла требования Австро-Венгрии и получила войну. И поэтому Австро-Венгрия получила ультиматум от России – немедленно прекратить агрессию против Сербии. И поэтому Россия начала мобилизацию и получила ультиматум от Германии. И далее, и далее. В итоге эта война для нас стала не дежурным исполнением довоенных соглашений, а концом существовавшей на тот момент формы государства. Две такие разные войны В XX веке Россия дважды подряд воевала с Германией и её союзницами с разницей менее чем в 30 лет. Но это были две разные войны. В Первой мировой мы не просто участвовали: мы были одними из её инициаторов. Долгое время к ней готовились. При этом основные боевые действия пришлось вести только против Германии и Австро-Венгрии (условно – III Рейх образца лета 1939 года). Хотя они и были в союзе и согласовывали свои действия, но единое командование всегда более эффективно – а оно у нас было. Второй фронт союзными державами был открыт сразу же в начале войны и честно оттягивал на себя половину их армий. Не говоря уж о том, что нам не пришлось спешно вывозить промышленность за Урал и терять миллионы квадратных километров территории. Такими были вводные первой войны. Во втором случае СССР, хоть и готовился к войне чуть ли не с самого начала своего создания, — отчаянно её не желал и всячески пытался оттянуть. При этом не имея никаких союзников – хотя как мог старался их обрести. Разрыва между формальным поводом и началом боевых действий в этот раз не было, проводить мобилизацию пришлось уже во время войны. Нашим единственным вторым фронтом в Европе до июня 1944 года была Югославия (словно заглаживая вину 1914 года, когда буква дипломатии и действия «националистов» стоили нам нескольких миллионов жизней и краха империи): окрепнув, НОАЮ оттягивала на себя несколько дивизий немцев и их союзников. Нам же пришлось отбиваться против всей экономической и военной мощи Европы, а не только от двух немецких государств, Болгарии и Турции. Таковы вводные второй войны. Если не знать заранее, о чём идёт речь, то по сумме признаков невозможно предположить, что победили мы именно во второй войне, а из первой вышли сепаратным миром с потерей территорий. О причинах такого несоответствия изначальных условий и результатов говорить несложно. Героизм русской армии, её умение воевать в обеих войнах были на высоте, эта причина тут не при чём. Союзниками во второй войне тоже в конце концов удалось обзавестись. А вот качество и мотивации государства отличалось кардинально. Настолько, что именно это обстоятельство может быть признано главной причиной столь разительно различного итога двух войн. В первом случае в войну вступила добиваемая коррупцией и «беременная революцией» империя во главе с не слишком компетентным государем, руководствовавшаяся, тем не менее, соображениями наивысшего геополитического плана, интересами глобального влияния и пр. Во втором случае – перед нами крепкое государство, которое даже после сокрушительного удара первых дней войны осталось не просто дееспособным, но и более чем эффективным. По сравнению с 28 июня 1914 года мы не научились лучше воевать (хотя, конечно, и не без этого). Мы преодолели крах своего государства, восстановили его краше прежнего – так, что оказались способны победить. Читайте также: Клим Жуков, Дмитрий Пучков. 22 июня. До и после Андрей Смирнов. Петровские реформы: зачем, для кого и какой ценой Иван Зацарин. Военный бунт как приговор государству. К 111-летию восстания на «Потёмкине» Егор Яковлев, Дмитрий Пучков. От войны до войны. Часть 7: мифы о Первой мировой и Русской Революции Иван Зацарин. Нефть, добытая из цифр. К 62-летию мирного атома, придуманного в СССР Юрий Борисёнок. Наш ответ Кубертену. Спортивные санкции и национальный суверенитет Игорь Угольников. Чтобы дети играли в Чапаева: просто делать хорошее военное кино Армен Гаспарян. История – это такая война, в ней тоже надо победить. О встрече Путина с историками |

|

#385

|

||||

|

||||

|

http://histrf.ru/biblioteka/book/kap...m-piatilietkam

28 июня 2016  100-летие Революции Цитата:

Социально-экономическое положение российского общества к последней четверти XIX века характеризовалось следующими основными параметрами: состоянием промышленности, транспорта, финансов и сельского хозяйства, с одной стороны, а с другой – изменениями в социальной структуре общества и в политической сфере. Переход огромной страны в индустриальное состояние при большом разнообразии составляющих её частей, резком социальном неравенстве шёл неравномерно и сложно. Ступени роста: фон для преобразований Пореформенная промышленность в России производила, в основном, предметы потребления, однако, начиная с 1880-х годов, растёт удельный вес средств производства в общей структуре выпускаемой продукции. Наряду со старыми, традиционными отраслями промышленности (текстильной и металлургической) возникали и развивались новые – угольная, нефтедобывающая, химическая, машиностроение. Важным показателем развития капиталистических отношений в промышленности являлось и увеличение доли наёмного труда. Рост капиталистической промышленности происходил относительно быстро. Если взять промышленные заведения в Европейской России с числом рабочих не менее 16 человек, то их количество увеличивалось в следующих размерах. В 1866 году таких промышленных заведений было примерно 2500-3000, в 1879-м – около 4500, а уже в 1890-м – около 66 тысяч. Количественный рост промышленности сопровождался качественными изменениями её структуры. Интенсивно протекали машинизация производства, модернизация технологии, расширение энергетической базы. Однако промышленное развитие носило сложный характер и не поддаётся однозначной оценке. С одной стороны, создавались крупные промышленные предприятия. С другой, параллельно развивались и низшие формы промышленного производства – мелкотоварная и мануфактурная. Развитие капитализма изменило и сам характер внутреннего рынка России. Старые дореформенные формы торговой связи – ярмарочная торговля, гужевой транспорт – не могли удовлетворить потребности развивающегося рынка. После реформы 1861 года получили широкое распространение новые виды транспорта, вызванные развитием капитализма. Началось широкое железнодорожное строительство, настоящий бум. За четверть века (с 1865 по 1890 год) русская железнодорожная сеть расширилась почти в 18 раз. Железнодородные тарифы были установлены таким образом, что для перевозки товаров на далёкие расстояния представлялись более льготные условия. Именно железнодорожное строительство и сделалось первейшим фактором колоссального количественного и немалого качественного роста тех отраслей российской индустрии, что выпускали предметы производственного потребления. Только за время с 1895 по 1900 год, когда наблюдался промышленный подъём, выплавка чугуна, производство прокатного железа и стали в России увеличились более чем в два раза. Во второй половине 1880-х – 1890-е годы на карте страны появился новый очень перспективный экономический район — Южнорусский металлургический. По темпам роста производства пальму первенства держало транспортное машиностроение. Выпуск железнодорожных вагонов увеличился в 3 раза (за период с конца 1880-х годов), паровозов — в 7 раз. В 1900 году паровозы производило 7 российских машиностроительных заводов. Ежегодно в России могли произвести 1200 штук паровозов, во Франции — 500, в Германии — 1400, в США — 3153. За исторически короткий срок в России было создано крупное транспортное машиностроение, в то же время доля импорта составляла около 25 % от потребностей транспортной отрасли. Во второй половине XIX века изменилась и система кредита. До*реформенные кредитные учреждения (ассигнационный, заёмный и другие банки) находились в руках государства и обслуживали главным образом нужды дворянства. Теперь к банковскому делу был привлечён частный капитал. В 1870 году кроме государственного банка существовало 29 акционерных банков, 15 обществ взаимного кредита, городские банки, ссудно-сберегательные товарищества. Размеры банковских оборотов росли. Общая сумма выдач государственного банка увеличилась с 113 млн рублей в 1860-1863 годах до 620 млн рублей в 1884-1888 годах. Успешная мобилизация и концентрация капиталов проходила в форме организации акционерных обществ. Если в 1861-1873 годах кредитные учреждения поглощают 20,2% всего акционерного капитала, железные дороги 62,6% и промышленные предприятия 11,4%, то в 1874-1881 годах отношения эти значительно изменяются: кредитные учреждения берут 0,8% всего акционерного капитала, железные дороги – 13,1%, промышленные предприятия – 58%. Зачем пришёл Витте? Таким образом, рост капитализма в промышленной сфере во второй половине XIX века протекал довольно интенсивно, но уже в этот период обозначились некоторые существенные проблемы, связанные как с особенностями капиталистического развития внутри страны, так и с тем, что Россия вступила в капитализм позднее других стран, достигших высокой степени его развития. То есть, как писал В.В. Воронцов, «ей (России) приходится конкурировать с опытными странами, а соперничество таких противников может совершенно заглушить слабые ростки вновь возникающего капитализма». Актуально в данном контексте звучит мысль Сергея Витте (1849 – 1915) о том, что создание промышленности является «коренной не только экономической, но и политической задачей» Российской империи и промышленное отставание страны грозит самодержавию «потерей его политического могущества». Проблема форсированной индустриализации, создания более благоприятных условий для экономического подъёма к концу XIX века обозначилась достаточно остро. Стремительное развитие капитализма встретило «упорное сопротивление полуфеодального дворянства и самодержавной бюрократии, так как лишало господствующего положения и прежних привилегий». Правительство в интересах своего самосохранения предприняло такой социально-политический подход, в соответствии с которым внутренняя политика России как бы пошла обратным ходом. Витте писал по поводу контрреформ: «Александр III взошёл на престол, окровавленный смертью отца. Понятно, что он стал на путь реакции. Многие из принятых в его царствование решений я не разделяю, нахожу, что они дали в дальнейшем неблагоприятные результаты». Именно политика Александра III имеет большое значение для понимания логики выдвижения Витте как министра и реформатора. Потребности экономического развития страны требовали дальнейших реформ. Логика же самосохранения существующего государственного строя без изменений, напротив, требовала отказа от всяких широких реформ в стране. Этими интересами была обусловлена идея о возможности устойчивого экономического развития без либерализации политической жизни страны. Идеология «национальной экономики» В основу концепции социально-экономической модернизации России Витте была положена национальная идея. Его учителями были Фридрих Лист и Отто фон Бисмарк. В 1889 году в Киеве вышла в свет книга Сергея Юльевича «Национальная экономика и Фридрих Лист». В ней автор изложил фундаментальные идеи своей программы преобразований. В предисловии он ставит перед собой достаточно скромную задачу – познакомить русского читателя с содержанием главного труда немецкого экономиста первой половины XIX века. В действительности Витте смог воспользоваться возможностью для изложения своей собственной точки зрения на задачи развития России. Как и Лист, русский автор подверг критике классическую политэкономию за космополитизм и игнорирование национальных интересов, за «безжизненный» материализм, не учитывающий нравственных и политических факторов, за партикуляризм, абстрагирующийся от роли государства, нации. «Ни одна наука, – писал Витте, – не находится в настоящее время в этом положении, как политическая экономия. Одна из главных причин такого состояния заключается в том, что большинство экономистов недостаточно разграничивало экономические понятия по отношению отдельного лица, нации и человечества. Между тем одни и те же экономические положения или выводы, справедливые по отношению лица могут быть совершенно неправильными по отношению нации, могут быть вполне ошибочными по отношению человечества и т.д.». По мнению Витте, нельзя требовать лечения всех экономических недугов страны по рецептам космополитической экономики. Он выступил решительным сторонником «национальной экономики», которая ставит во главу угла интересы государства, политической нации. Богатство и сила государства тесно связаны с совершенной и независимой национальной экономической системой. «В настоящее время, – писал Витте, – главная забота нации должна заключаться в сохранении, развитии и совершенствовании её национальности. В этом нет ничего несправедливого и эгоистического: это стремление разумно и совершенно согласно с интересом человечества, ибо оно естественно ведет к всеобщей ассоциации, которая может осуществляться посредством конфедерации постольку, поскольку народы достигают одинаковой степени культуры и могущества». Основу такой независимой национальной экономической системы, по мнению Витте, должно составлять индустриальное развитие, на котором основана внешняя и внутренняя торговая. Развитие национальных производительных сил – такова была главная задача Витте. Следуя Листу, он считал необходимым поощрять лишь промышленность страны, при развитии которой земледелие не может достичь значительного совершенства. К тому же и не нужно быть пророком, чтобы предсказать, что вследствие развития заатлантической конкуренции наши земледельческие продукты со временем будут встречать всё менее и менее выгодный сбыт за границей. Важнейшим средством развития национальной промышленности, по мнению Витте, должен служить таможенный протекционизм: «Нации отсталые для перехода из земледельческого состояния в мануфактурное должны принимать искусственные меры посредством создания таможенной системы: запрещения ввоза, вводных пошлин, ограничений, премий и т.д. Таможенная система не увеличивает непосредственно количества материального имущества, а, следовательно, и капитала, но развивает и укрепляет производительные силы, которые создают этот капитал». Догнать и перегнать От либеральной экономической политики 1860-х годов страна перешла вначале к покровительственным, а затем к почти запретительным тарифам. В первой половине 1880-х таможенные пошлины составляли 18 % к общей ценности ввезенных товаров, в 1885–1891 годах – 27 %, а после введения тарифа 1891 года – 34 %. Тариф 1891 года не только оградил отечественную фабрично-заводскую промышленность от конкуренции извне, но ещё и сделался источником крупных доходов казны. Отрицательные последствия усиленной таможенной защиты отечественной перерабатывающей промышленности Витте отлично представлял. Но искренне полагал, что выбора нет, и поэтому категорически отметал всяческие предположения об ослаблении таможенного покровительства, шедшие из либеральной среды. Предложение вернуться ко временам свободной торговли высказывал, например, профессор Б.Н. Чичерин. Что же касается таможенного покровительства сельскому хозяйству, то, по словам Витте, это было связано с дешёвыми ценами на хлеб, это с одной стороны, а с другой – политическими причинами: установленные ввозные пошлины на сельскохозяйственную продукцию в Европе были направлены, главным образом, против России. «Из всех видов покровительства, – писал Витте, – таможенная система земледелия оправдывается наименее. Меры к подъёму сельского хозяйства должны быть иные – создание обширного внутреннего рынка путём развития местной промышленности, уменьшение накладных расходов посредством повышения техники и торговли сельскохозяйственными продуктами и подъём сельскохозяйственных знаний для лучшего использования почвенных богатств и уменьшения расходов производства». У Бисмарка Витте были заимствованы мысли о финансовых монополиях, прельщавших министра финансов И.А. Вышнеградского, о желательности перехода железных дорог в собственность государства, о колониальной политике. Хотя Лист и учил, что «войны ускоряют для стран земледельческих введение в них мануфактуры», для Витте внешние задачи страны – это задачи «мирного характера», и миссия её «охранительная и просветительская по отношению к востоку». В своих всеподданнейших отчётах императору Витте, занимавший с 1892 года пост министра финансов, постоянно подчёркивал цель проводимой им политики. Он писал, что Россия «при громадном разнообразии её климатических и почвенных условий и неисчерпаемых естественных богатствах, заключает в себе все данные для полной национально-экономической независимости в будущем, при достижении которой не встретилось бы особенной надобности в поисках для русского хлеба иностранных потребительских рынков, а вместе с тем устранялась бы возможность затруднений, естественно неразлучных с обширным вывозом».  В первом отчёте Витте отмечал, что в России финансовое хозяйство по особым историческим условиям его сложения и развития не может замкнуться в строго определённых рамках, «предустанавливаемых потребностям государства» в общепринятом значении этого слова. В мировоззрении русского народа коренится исконное убеждение, что царской власти присущ почин во всём, до пользы и нужд народных касающемся. В частности, правительство должно иметь возможность «широко воздействовать на народную промышленность, направляя её соответственно общегосударственным потребностям». Прежде всего, в программе выделялась мысль о необходимости учитывать особые условия и обстоятельства прошлого и будущего развития промышленности России по сравнению со странами Запада: «В западноевропейских государствах обрабатывающая промышленность развивалась медленно и постепенно, рука об руку с развитием техники, параллельно с общими изменениями бытовых и культурных условий жизни, частная предприимчивость должна была напрягаться там лишь для развития шаг за шагом, и рынок с его ценами подчинялся условиям развивающегося производства. Вместе с тем отдельные предприниматели всегда находили помощь и ограждение своих интересов в цеховых учреждениях, корпорациях... Русская промышленность поставлена в гораздо трудные условия: она в своём развитии должна пропустить несколько исторических ступеней, во многих случаях при самом своем возникновении она должна удовлетворить всем требованиям усовершенствованной техники». С учётом всего этого делалось заключение: «При необходимости быстрого приспособления обширного, еще недавно патриархального русского народного хозяйства к требованиям современной промышленной и торговой культуры успешное завершение великой задачи постановки отечественного хозяйства на самостоятельный путь может произойти лишь при широком и разностороннем положительном руководстве развитием промышленности и торговли со стороны правительства». Тогда как в развитых странах правительства могут «действовать общими мероприятиями, имея в виду и промыслы и классы», правительство России должно учитывать интересы отдельных предприятий. Таким образом, к рубежу ХIХ-ХХ веков экономическая программа Витте приняла вполне определённый и целенаправленный характер: в течение примерно 10 лет догнать в промышленном отношении более развитые страны Европы, занять прочные позиции на рынках Ближнего, Среднего и Дальнего Востока. Ускоренное промышленное развитие обеспечить путём проведения денежной реформы, привлечения иностранных капиталов, накопления внутренних ресурсов с помощью казённой винной монополии и усиления косвенного обложения, таможенной защиты промышленности от западных конкурентов и поощрения вывоза.  Однако развитие промышленности в значительной степени зависело от государственных заказов и недостаточно стимулировалось внутренним рынком. Основным противоречием развития экономики страны стал разрыв между сельским хозяйством, с его архаичными способами производства, и ростом промышленности, опирающейся на пе*редовую технологию. Модернизация по-русски Итак, в конце XIX столетия в России сформировалась целостная концепция социально-экономической модернизации, в основу которой легла программа экономических реформ Витте. Фундаментальной идеей данной концепции стала идея национальности. «Как характерное отличие выдвигаемой мной системы, – писал Витте, – я утверждаю национальность. Всё мое знание основывается на природе нации как среднего члена между индивидуумом и человечеством». Таким образом, Сергей Юльевич выступил сторонником «национальной экономики», которая ставит во главу угла интересы государства, нации. Основу такой независимой экономики, по мнению Витте, должно составлять индустриальное развитие. Развитие промышленности было альфой и омегой взглядов реформатора. Рост промышленности Витте предлагал оформить с помощью протекционизма – системы государственных мероприятий, защищающих национальную промышленность от иностранной конкуренции до тех пор, пока она не встанет на ноги и не сможет конкурировать с иностранцами «на равных». Витте был сторонником решительного государственного вмешательства в народное хозяйство и именно высокую концентрацию власти намерен был использовать в качестве рычага для проведения ускоренной индустриализации. Идеи эти концом позапрошлого века не ограничились и нашли в препарированном виде воплощение в экономической политике советской власти. Любая сколько-нибудь значительная экономическая концепция традиционно вызывается к жизни определённой исторической ситуацией. Если говорить о России конца XIX века, то перед ней стояла задача ликвидации экономической отсталости в условиях господства на мировом рынке монополий развитых капиталистических стран. Итоги Что же важного изменил в стране Витте? Во-первых, эти реформы являлись практической реализацией программы общей модернизации России, и в этом смысле нельзя не отметить логической последовательности автора реформ и теоретической их обоснованности. Во-вторых, рассмотренные реформы носили системный характер, они находились в тесной взаимосвязи и были подчинены главной цели – созданию национальной российской промышленности. Прежде всего, Витте завершил начатый его предшественниками процесс стабилизации рубля и ввёл в России золотое денежное обращение. В связи с этим был реформирован Государственный банк, ставший центральным эмиссионным учреждением, контролировавший общую денежную массу империи. Введение золотого стандарта обеспечило устойчивое положение рубля и открыло возможности для широкого привлечения в Россию иностранных капиталов в виде как займов, так и инвестиций. Доля иностранных капиталовложений с 35,5% в 1893 году выросла до 39% в 1900-м. Впоследствии иностранные капиталовложения составляли примерно одну треть всех инвестиций. К 1913 году на 14 млрд рублей отечественных капиталовложений приходилось 7,5 млрд иностранных средств. [IMG][/IMG] Одновременно с привлечением иностранных капиталов Витте предпринял меры к накоплению внутренних ресурсов. Этой цели прежде всего служила система налогообложения. В 1898 году был утверждён новый промысловый налог, пополнивший доходы государства за счёт отчислений с промышленных предприятий. Резко возросли косвенные налоги. Одним из самых эффективных средств накопления внутренних ресурсов стала винная монополия, введенная в 1894-м. В целях развития отечественной промышленности Витте придерживался протекционистской системы. Её основы были заложены таможенным тарифом 1891 года. Витте связывал экономическое развитие России при помощи ино*странных капиталов с активной борьбой за рынки сбыта на восточных окраинах России. Он надеялся, что в течение нескольких лет русская промышленность достигнет высокого уровня развития и сумеет занять на этих рынках прочные позиции. И результаты действительно были впечатляющими: при нём вступили в действие около 40% всех предприятий, действовавших в России к началу XX века. Россия заняла пятое место в мире по объемам промышленного производства. Проводившееся Витте государственное вмешательство в экономику обычно оправдывалось необходимостью поддержки неокрепшей ещё частной инициативы, однако в действительности далеко выходило за эти пределы и препятствовало естественному развитию капиталистических отношений в стране. Заметим, что Сергей Юльевич так и не провёл реформы общего характера, которые создали бы условия для более свободного развития частной инициативы. В самом начале XX века экономический курс Витте подвергся тяжелым испытаниям: в 1900-1903 годах разразился мировой экономический кризис, затронувший Россию. Немалую роль в его углублении сыграли чрезмерные централизаторские тенденции экономической политики правительства с упором на создание крупной промышленности, что привело к разбалансированию народного хозяйства, усилению отставания сельского хозяйства и обострению проблемы сбыта промышленной продукции. Все эти факты до сих пор заставляют историков ломать перья, оценивая личность реформатора. Но главное своё реформаторское слово в российской экономике к 1900 году Витте уже сказал. Источники Витте С.Ю. Воспоминания: В 2-х т. М., 1923. Витте С.Ю. Национальная экономия и Фридрих Лист. Киев, 1889. Всеподданнейший доклад министра финансов о государственной росписи доходов и расходов на 1894 год. // Вестник финансов, промышленности и торговли. 1894. № 1. Милюков П.Н. Воспоминания. М., 1991. Литература Ананьич Б.В. Россия и международный капитал. 1897–1914 гг. Очерки истории финансовых отношений. Л., 1970. Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. Сергей Юльевич Витте и его время. Спб., 1999. Гиндин И.Ф. Об основах экономической политики царского правительства в конце XIX - начале XX вв. // Материалы по истории СССР. М., 1959. Гурьев А. Денежное обращение в России в XIX столетии. Исторический очерк. СПб., 1903. Ильин С.В. Витте. М., 2006. Российские реформы на рубеже XIX -XX вв.// Очерки экономических реформ. М., 1993. Читайте также: Владимир Мединский. Любое 22 июня мы должны заканчивать 9 мая. О наступлении на историческом фронте Иван Зацарин. Как эмигрировать правильно. К 94-летию отъезда Шаляпина Олег Кропотов. XVII век: предисловие к русской регулярной армии Иван Зацарин. Государство для катастрофы и государство для Победы. К 102-летию выстрела в Сараево Клим Жуков, Дмитрий Пучков. 22 июня. До и после Андрей Смирнов. Петровские реформы: зачем, для кого и какой ценой Иван Зацарин. Военный бунт как приговор государству. К 111-летию восстания на «Потёмкине» Егор Яковлев, Дмитрий Пучков. От войны до войны. Часть 7: мифы о Первой мировой и Русской Революции Игорь Угольников. Чтобы дети играли в Чапаева: просто делать хорошее военное кино |

|

#386

|

||||

|

||||

|

http://histrf.ru/biblioteka/book/byv...sni-anny-marli

2 июля 2016  100-летие Революции В июне 2000 года на площади перед Триумфальной аркой в Париже в присутствии президента Жака Ширака и на глазах тысяч французов 82-летняя старушка зажгла вечный огонь у могилы Неизвестного Солдата. Эта старушка была Анна Смирнова-Марли, чья богатая биография отвечает нам на вопрос, что такое «русские без России».  Кавалер Ордена Почётного Легиона Анна Юрьевна Смирнова, урождённая Бетулинская, родилась 30 октября 1917 года в Петрограде – практически одновременно с русской революцией. Ей предстояло пережить свою ровесницу, стать эмигрантской «мисс Россия», сменить несколько стран проживания, написать «гимн сражающейся Франции», кормить супом генерала де Голля, подружиться с диктатором Аргентины. Но не вернуться домой. Предыстория Прапрадедушкой Марли, согласно её автобиографии, был атаман Матвей Платов. Тот самый, чьи казаки брали Париж. Так это или нет – сказать достаточно сложно, потомство Матвея Ивановича было многочисленным и не слишком хорошо задокументированным. В предках Анны в интернет-источниках, включая Википедию, числятся также М.Ю. Лермонтов и П.А. Столыпин. Кто точно приходился ей близким родственником – так это дядя Николай Бердяев, философ, «пленник свободы» и тоже эмигрант. Эмиграция Раз: путешествие из Петрограда в Париж Мария Бетулинская, мать Анны, покинула Россию в 1918 году после расстрела мужа Юрия и его родственника контр-адмирала Михаила Веселкина. Их обвинили в заговоре против Советов – что в те месяцы было обычным явлением в Петрограде, где власть большевиков ещё только устанавливалась и весьма немногие верили, что надолго. Анне тогда было меньше года. По её версии, её «буквально оторвали от груди матери, оказавшейся в застенках вместе с мужской половиной семьи». И вот (согласно рассказам будущей Марли) мать, Мария Михайловна, в отчаяньи бросилась в ноги комиссару: «Спасайте ребенка!». Комиссар сжалился, Бетулинская была освобождена. Оставшаяся за главу семьи мать с двумя детьми и няней, 18-летней крестьянской девушкой, направилась в сторону финляндской границы, зашив «последние сбережённые украшения в простое платье». На финляндской границе путь им преградили – «не велено пропускать беженцев». Но солдат, согласно семейной истории, тоже не выдержал женских и детских слёз. В итоге беженки оказались сначала в Териоки (сейчас город Зеленогорск), а потом двинулись на юг Франции. Где и начали бедную эмигрантскую жизнь. «Ривьера – это как Крым, но менее красивый. Все русские считают, что даже сравнить нельзя», – говаривала Анна Смирнова-Марли. Что любопытно: выживанием бежавшая от власти рабочих и крестьян семья оказалась обязана крестьянке. Девушка из Нижегородской губернии Наталья Муратова, оставив мужа в России и уехав с господами, отвечала за все насущные вопросы. И осталась в благодарной памяти будущего барда: «У меня чудный урок был жизни. Я умею мыть и чистить. Это я с 10 лет делала. Няня меня научила трудиться и рассчитывать только на свою работу. Она была моя вторая мать». Именно няня подарила девочке гитару. И позже вместе с мамой Анны всегда из первых рядов следила за её представлениями. Будущий «трубадур Сопротивления» Анна Марли брала в эмиграции уроки у будущего советского композитора Сергея Прокофьева, занималась танцами в студии бывшей прима-балерины и любовницы нескольких Романовых Матильды Кшесинской. Со своими произведениями Анна начала выступать в 17 лет в парижском кабаре «Шехерезада». Псевдоним «Марли» – случайно выбран ею из телефонной книги, «так как фамилия Бетулинская слишком труднопроизносима для французов».  В 1937 году, в 20-летнем возрасте, в ходе одного из эмигрантских фестивалей в Париже Анна получила титул «Мисс Россия». В жюри заседали, как сообщается, художник Константин Коровин, Василий Иванович Немирович-Данченко и руководитель балетной труппы «Гранд-Опера» Серж Лифарь. Эмиграция Два: Англия и песня Собственно славу Марли получила благодаря одной своей песне – «Маршу партизан», он же «Герилья сонг». Предыстория у произведения следующая. Незадолго перед войной Анна Юрьевна вышла замуж в первый раз – за голландского дипломата. Брак продлился не очень долго: Голландия, а за ней и Франция быстро и почти без сопротивления исчезли, поглощённые Третьим Рейхом. Супруги выехали сначала в Испанию, затем в Португалию, затем в Англию. Где расстались, и Анна Смирнова снова стала заниматься своим выживанием самостоятельно. В частности – работала киномехаником, затем в столовой политэмигрантского центра «Свободная Франция», а затем – в «армейской культсекции». В столовке она, кстати, познакомилась с будущим президентом Франции. Волнующую встречу в своих воспоминаниях она описывала так: – И вот однажды я принесла одному господину суп, а он был страшно недоволен и сказал: «Вы знаете, суп должен быть всегда горячий». Тут я рассердилась на него, не подав, конечно, виду, побежала на кухню и спрашиваю: «Что это за человек такой скучный сидит, да еще с таким большим носом?» – «А, да это бригадный генерал де Голль». Нам, да и никому в те времена, это имя еще ничего не говорило. Я попросила, чтобы мне дали суп такой горячий, какой он себе сам никогда не сделает. Принесла, он попробовал, посмотрел на меня уже не сердито, улыбнулся и сказал: «Вот, мадемуазель, суп должен быть очень горячий!». А затем состоялась собственно песня. Анна Юрьевна вспоминала: «В 1942 году я попала в английскую армию, в разъездной театр, созданный знаменитым актером Джоном Гилгудом. И вот однажды мы выступали перед военными моряками. Я сидела в ожидании своего выхода за сценой. Сижу, а передо мной на столе английская газета лежит. И там сказано, что в России идут невероятные бои под Смоленском. Город осаждён, разрушен, вовсю полыхают пожары, но русские защищаются, как львы. Почти безоружные жители уходят в лес и там устраивают засады, бросаясь на врага чуть ли не голой грудью. Называются они партизанами (я впервые узнала это слово). И так на меня эта картина подействовала, что моё русское сердце заплакало, и я начала отбивать ритм шагов идущих по дороге людей. Потом пришли в голову слова «От леса до леса дорога идет вдоль обрыва…» Потом музыка. И вот пришло моё время выходить на сцену. В зале сидели 800 моряков, и я решила исполнить им песню, которую только что сочинила. Сначала я им её перевела, так как пела по-русски. Они слушали внимательно, но в конце как-то все замолчали. И вдруг – аплодисменты, свист, крик, топот ног – англичане выражают свой восторг особенно! В общем, полный успех. Я сразу взяла эту песню в свой репертуар, исполняла по радио, когда о французских партизанах мы ещё ничего и не слышали». От леса до леса дорога идёт вдоль обрыва. А там высоко где-то месяц плывет торопливо, Пойдем мы туда, куда ворон не летит, зверь не ходит, Никто, никакая сила нас не покорит, не прогонит... Некоторое время спустя на вечере у русской приятельницы Анна Марли исполняет песню перед журналистом Жозефом Кесселем и его племянником, будущим писателем Морисом Дрюоном. Знавший русский язык Кессель (родившийся в Аргентине, в коммуне евреев-эмигрантов из России) был восхищён. Он заявил, что видит в песне гимн сражающейся Франции. И прямо на междусобойчике присутствующие начали писать французский текст. В итоге получилось не менее героично: Это мы разбиваем решетки тюрем Для наших братьев, Ненависть нас преследует, И голод нас гонит, Нищета… Есть страны, Где людям в тепле постелей Снятся сны А здесь, видишь, мы Мы идем, мы убиваем, Помираем мы. Анна Марли вспоминала: «Когда мы вновь встретились на дружеской вечеринке, показать свой текст я не рискнула. Там Кессель дал мне тетрадку со своими словами. Текст был гораздо длиннее моего. Они много добавили от себя, фактически не перевели мою песню, но вдохновились ею. В смысле поэтическом их текст более революционный, кровавый, а мой – земной, лиричный». На радио Би-би-си песню назвали «Герилья сонг», записали на пластинку и каждый день на восьми языках передавали в эфир. Марш запели войска союзников и вся «Сражающаяся Франция» – как ни мало её было. Не знали о ней только русские партизаны. Те, кому она посвящалась изначально. Впрочем, им было что петь. Эмиграция Три: Аргентина и Эвита Два года, пока «Марш сопротивления» победно шёл по Франции и Великобритании, Анна Марли оставалась за кадром. Всё-таки в авторах значились Жозеф Кессель и Морис Дрюон. Но в день освобождения Парижа, как вспоминает настоящий создатель, она въехала в город и увидела себя на обложках газет под триумфальной надписью «Её песню поёт вся Франция, но она неизвестна». В дни триумфа де Голль будет везде видеть «трубадура сопротивления» и без конца её поздравлять. А в один прекрасный день пришлёт конверт, в который вложит свою фотографию с надписью: «Мадемуазель Анне Марли, которая сделала свой талант оружием для Франции». Это послание будет висеть на стене её американского дома рядом с орденом Почётного легиона. В 1945 году для «трубадура» наступили дни славы. 17 июня 1945 года Анна Марли поёт во дворце Шайо на гала-концерте в честь исторического Манифеста генерала де Голля. Выступавшая с ней на одной сцене Эдит Пиаф включит в свой репертуар произведения Анны Марли. Автор вспоминала позже, как «сватала» прославленной певице свою «Песню на три такта»: «Когда я ей эту песню принесла, она гримировалась перед выходом на сцену. И особенного внимания на меня не обращала. А я за её спиной напевала свою песню под гитару. Вдруг она повернулась и сказала: «Эту песню я беру». А затем Анна Марли внезапно переехала в Южную Америку. «Тогда вообще многие уезжали, – вспоминала она. – Кто в Южную Америку, кто в Австралию, кто в Лондон. Ведь мы были «новые» французы, у нас были свои идеалы. Мы мечтали о новой, справедливой Франции, и многое из того, что получилось, нам не нравилось». В Аргентине она встретила своего второго мужа – инженера Юрия Смирнова. Как оказалось, в детстве, в Петрограде, они жили в одном доме. Ещё совсем маленькими няни вместе водили их на прогулки в Таврический сад. «Аргентина была настоящим царством нацистов, сбежавших из Германии. И мне все говорили: "Куда ж ты поехала со своей партизанщиной?"», – писала Анна в воспоминаниях. Там она сделала свой бизнес – «прелестное маленькое кабаре, которое называлось «Клуб бродяг». Президент Перон часто приходил к нам со своей Эвитой, которую любила вся страна. И приходили перонисты – проверять исполнение закона (запрет исполнять, что бы то ни было, кроме танго). Но потом начинали пить с нами, пели русские песни и под «Две гитары» забывали всё на свете. Самое удивительное, что «олигархи» – консервативное крыло аргентинцев – выбрали мою «Песню партизан» своим гимном. Тогда начиналась настоящая драка в зале – правая сторона «за», другая «против». Однажды такое началось, что я чуть не попала в тюрьму...» «Брат Эвиты, очень милый и очень галантный человек, подошел ко мне и сказал, что в Аргентине моя карьера решена, их семья вознесет меня на самый верх. Но спустя три дня его убили».  Позже Анна Смирнова-Марли ещё раз навестила Эвиту. А после – уже ей нанесли визит два аргентинца в штатском с предложением стать членом перонистской партии: «Я совершенно обомлела, сказала, что далека от всякой политики и никогда ни к какой партии не принадлежала… Меня стали преследовать за неблагонадёжность, за то, что не пошла к ним. После смерти бедной Эвиты всё полетело... А потом появились у власти настоящие бандиты в форме, и мы перебрались в Чили, затем – в Соединённые Штаты. Так мы, русские, стали кочевыми…». Эмиграция Четыре: Аляска Анна Смирнова-Марли умерла 15 февраля 2006 года на некогда российской территории – в своём доме на Аляске. На Родину она не вернулась, хотя приезжала и дарила российскому Фонду Культуры что-то из личной коллекции. «Часто мне хотелось с концертами поехать на Родину, но эмигрантское клеймо мне мешало, – написала Анна Юрьевна в одном из писем. – Я же отпрыск белой русской колонии. Ведь вы подумайте: в 1945 году после выступления в честь Победы в царской ложе, куда мы, артисты, пришли поприветствовать генералов-союзников, русские не подали руки. До чего шоры на глазах!» Последним её масштабным появлением в русском медиа-пространстве был фильм «Русские без России» Никиты Михалкова. *** От редакции. А теперь попробуем ответить на вопрос: где в этой истории Россия? А её здесь нет. Есть думы и воспоминания о ней, далёкой. Есть люди и песни с русской душой. Есть жизнь, достойно прожитая на остальных 5/6 земной суши. И есть сама Россия, которая всё это время была на своём месте, на своей 1/6 – там же, где и тысячу лет до того и до сих пор. Она никуда не эмигрировала от своих невзгод. Она их преодолевала, строила, пела песни и побеждала – с теми людьми, которые у неё есть на самом деле. Потому что практическое место для реализации русскости существует ровно одно. И это сама Россия. https://youtu.be/xu2wDkO0pb8 Читайте также: Иван Зацарин. Почему русские всегда возвращаются. К 76-летию возвращения Бессарабии Иван Зацарин. Как создавался Запад. К 69-летию отказа СССР от плана Маршалла Дмитрий Михайличенко. Хазарский урок, или Почему развалился великий каганат Андрей Смирнов. Реформы Петра: что об этом пишут в школьных учебниках Иван Зацарин. «Фрексит» номер один. К 50-летию выхода Франции из НАТО Игорь Пыхалов, Дмитрий Пучков. Пакт Молотова – Риббентропа без фантазий Иван Зацарин. Как первые крысы взошли на корабль. К 46-летию начала евроинтеграции Великобритании Александр Воскресенский. Капиталистическая индустриализация Витте: предисловие к советским пятилеткам Владимир Мединский. Любое 22 июня мы должны заканчивать 9 мая. О наступлении на историческом фронте Иван Зацарин. Как эмигрировать правильно. К 94-летию отъезда Шаляпина Олег Кропотов. XVII век: предисловие к русской регулярной армии |

|

#387

|

||||

|

||||

|

Обвинение Ленина в предательстве

При всей страстности, которую нам в иные моменты не легко удавалось подавлять, мы тем не менее строго воздерживались от огульных обвинений и заподозриваний политических противников. Только что получили мы письмо члена 2-й Гос. Думы В.Г. Алексинского, ближайшего сподвижника Плеханова по группе «Единство», утверждающее что Ленин – подкупленный агент Германии. Убежденные в том, что В.Г. Алексинский, несомненно, постигает всю ответственность подобного обвинения, мы не считаем себя в праве не предать гласности этого письма, тем более, что одновременно получено сообщение и о том, что Ленин внезапно скрылся из Петрограда. Мы надеемся, что Временное Правительство не замедлит назначить по этому поводу беспристрастное расследование, которое прольет, быть может, свет и на истинное значение всего ныне происходящего в Петрограде. Письмо Алексинского Комитету журналистов при Временном Правительстве за собственноручной подписью Поликратова и члена 2-й Государственной Думы Алексинского доставлено из Шлиссельбурга следующее письмо:  Сто лет назад «Мы нижеподписавшиеся, Г.А. Алексинский, бывший член 2-й Государственной Думы, от рабочих города Петрограда и В.С. Панкратов, член партии с.-р., пробывшие 14 лет в Шлиссельбургской каторжной тюрьме, считаем своим революционным долгом опубликовать выдержки из только что полученных нами документов, из которых русские граждане узнают, откуда и какая опасность грозит русской свободе, революционной армии и народу, кровью своей эту свободу завоевавшему. Требуем немедленного расследования. Подписи Г. Алексинский, В. Панкратов. 4 июля 1917 года, Петроград. К письму приложено следующее сообщение: При письме от 16 мая 1917 года за № 3719 начальник штаба верховного главнокомандующего препроводил военному министру протокол допроса от 28 февраля сего года прапорщика 16-го Сибирского стрелкового полка Ермоленко. Из показаний, данных им начальнику разведывательного отделения штаба верховного главнокомандующего, устанавливается следующее. Ермоленко переброшен 25 апреля сего года к нам в тыл, на фронте 6-й армии, для агитации в пользу скорейшего заключения сепаратного мира с Германией. Поручение это Ермоленко принял по настоянию офицеров германской армии Шедицкого и Любес. Ему сообщили, что такого же рода агитацию ведут в России агенты германского генерального штаба, председатель украинской секции союза освобождения Украины Аскоробис-Ялтуховский и Ленин. Ленину поручено стремиться всеми силами, к подорванию доверия русского народа к Временному Правительству. Деньги на агитацию получают через некоего Слевенсона, служащего в Стокгольме при германском посольстве. Деньги и инструкции рассылаются через доверенных лиц. Согласно только, что поступивших сведений такими доверенными лицами являются: в Стокгольме большевик Яков Фокстенберг, известный под фамилией Гонецкого, и Парвус (доктор Гольдфан), в Петрограде большевик, присяжный поверенный М.Ю. Козловский и родственница Гонецкого, Суменсон, занимающаяся вместе с Гонецким спекуляцией. Козловский является главным получателем немецких денег, переводимых из Берлина через Гезельшафт, на Стокгольм, а оттуда на Сибирский банк в Петрограде, где в настоящее время на его текущем счету имеется свыше 2 миллионов рублей. Военной цензурой установлены непрерывные обмены телеграммами политического и денежного характера, между германскими агентами и большевистскими лидерами, (Стокгольм – Петроград). В особом примечании к письму Алексинский и Панкратов сообщают, что подлинные документы будут опубликованы дополнительно. Исчезновение Ленина и Зиновьева Самой крупной политической новостью сегодняшней ночи является внезапное исчезновение из Петрограда Ленина, Зиновьева и всей большевистской руководящей компании. В связи с полученными исключительной важности сведениями, руководители Исполнительного Комитета Совета Р. и С. Депутатов и крупнейших социалистических партий решили пригласить Ленина и Зиновьева на совещание. Но, несмотря на все принятые меры как со стороны политических деятелей, так и со стороны властей, найти их в Петрограде не удалось – они скрылись. (Утро России) |

|

#388

|

||||

|

||||

|

https://project1917.ru/posts/05.07.17