|

|

|

|

#1

|

||||

|

||||

|

"Командир летает над походной колонной..."

В перечне "объективных причин", обусловивших ничтожный результат боевого применения мехкорпусов Красной Армии, номером два (после всесокрушающей немецкой авиации) идет отсутствие бензина. Горючее у нас заканчивается сразу же после начала активных боевых действий. Не стала в этом вопросе исключением и история контрудара под Лепелем, Сенно. "К исходу 6 июля танки почти израсходовали запас горючего" - пишет в своих воспоминаниях генерал-полковник, в июле 41-го в звании полковника руководивший штабом 5 МК. Память подвела немолодого человека? Нет, и в первичных документах 5 МК и его дивизий мы находим те же сетования на постоянно иссякающий бензин в баках танков. "В 20:00 6 июля командир корпуса решил остановить на ночь части на достигнутых рубежах, подвести горючее, дозаправить машины..." Следующий день: "Из-за недостатка горючего боевая часть (без тылов) 25-го и 26-го полков во главе с командиром дивизии остановилась в районе Вейно, где находилось до подвоза горючего - до вечера 7.7.41г." Наступило утро 8 июля. "Исходное положение для атаки полки заняли: 26-й полк в 11:00, 25-й полк стоял без горючего... Из-за отсутствия горючего в большинстве машин 33-го тп часть машин встала на поле боя..." Затем пришел вечер. "Командир дивизии решил 22:00 8.7.41, прикрываясь с фронта батальоном мотопехоты, отвести танки поочередно для дозаправки..." И так далее, до окончательного разгрома. Вероятность поражения танка авиабомбой - это сложная статистическая задача, решение которой зависит от десятков технических и тактических параметров. А вот запас хода танка - это даже не "задача", а просто цифра. Не открывая ни одного справочника, можно догадаться, что в эпоху 2 МВ таких танков, которые не могли пройти на одной заправке горючего больше 45 км (расстояние от Орши до упомянутого выше хутора Вейно), просто не существовало в природе. Всего в наступлении (большая часть которого состояла из марша без соприкосновения с противником) от Орши до Толпино, Липовичи танковые дивизии 5 МК прошли порядка 65-70 км по прямой. С учетом боевого маневрирования, может быть, наберутся все 100 км. Как на это могло не хватить горючего? Основу танкового парка 5 МК составляли БТ-7 (565 ед. из 880). Минимальная цифра запаса хода танка БТ-7 (по грунтовой дороге на гусеницах) составляет 180 км. Чуть меньше (150-175 км) могли пройти по грунтовой дороге Т-26 разных модификаций; у дизельного Т-34 заметно больше - 250 км по пересеченной местности. Первая задача (наступление на Лепель) могла быть решена на одной заправке - той, что в баках боевых машин. И только при решении последующей задачи (удар во фланг и тыл полоцкой группировки противника) возникла бы необходимость в дозаправке. Для этого в двух танковых дивизиях 5 МК реально было 284 автоцистерны. Обычно использовалась "трехтонка" ЗиС-5, но могла быть и "полуторка" (ГАЗ-АА). Даже в худшем случае - это более 400 тонн горючего одним рейсом. Объем баков танка БТ-7 составлял 650 литров, у Т-26 значительно меньше - 290 литров, по весу это, соответственно, 460 и 205 кг. Вес полной заправки всех танков 13-й и 17-й танковых дивизий составляет порядка 300 тонн. В чем проблема? От "дилетантского расчета" переходим к документу. Он так и называется "Расчет на обеспечение ГСМ частей 7-го мехкорпуса". Подписал помнач. ОСГ корпуса военинженер 3-го ранга Перов. Полная заправка всех машин (не только танков!) 14-й тд весит 188 тонн. Автоцистерны дивизии могут поднять 192 тн (что, заметим, в пересчете даёт 2,2 тонны на одну цистерну), кроме того, в бочках на грузовиках можно перевести еще 184 тн; итого две полные заправки. В 18-й тд ситуация несколько хуже: нужно 196 тн, по имеющейся таре можно поднять суммарно 317 тн, т.е. "всего лишь" 1,6 заправки. (47). С учетом топлива в баках боевых машин даже эта дивизия могла пройти минимум 400 км. От Витебска до Каунаса. Было ли что заливать в перечисленные бочки и автоцистерны? В общем известно, что горючего в западных военных округах СССР было складировано столько, что наступающий вермахт покрыл треть своего расхода за счет трофейного советского бензина; в частности, только в поселке Бешенковичи немецкая 20-я мд захватила 800 тыс. литров бензина. (48) Но это, можно сказать, "теория". Теперь переходим к конкретной практике и открываем следующий документ. Подписал его военинженер 1-го ранга, помощник командира 7 МК по техчасти тов. Борейко. Читаем: "К моменту прихода корпуса [на фронт] и до конца его действия непрерывно имелось не менее трех заправок горючего, для этого пришлось вывозить горючее с эвакуировавшихся складов, разгружать и переливать горючее из ж/д цистерн... До последнего дня корпус ГСМ был обеспечен полностью, в район действия частей горючее и боеприпасы подвозились своевременно". (49) В отчете о боевых действиях "отряда 109-й мд" также все очень конкретно: к исходу дня 4 июля сосредоточившиеся в районе Стародубовщина, Коштуны (90 км восточнее Сенно) подразделения имели 1,5 заправки горючего и 2 боекомплекта боеприпасов; судя по тому, что это количество указано как "тылы", можно предположить, что названные 1,5 заправки не включают горючее в баках боевых и транспортных машин. (50) Обнаружить соответствующие цифры в документах 13-й и 17-й танковых дивизий 5-го мехкорпуса мне не удалось - что само по себе примечательно! Да, формально рассуждая, наличие бензина в 7 МК и "отряде 109-й мд" не является доказательством его наличия в 13-й и 17-й тд. С другой стороны, два корпуса сосредотачивались на расстоянии не более 70 км друг от друга (два часы езды на дряхлой "полуторке"), подчинены были командующему одной (20-й) Армии, могли и поделиться, если требовалось; да и сама Орша - это не Халхин-Гол, затерянный в безлюдной (даже по монгольским меркам) степи, а крупный ж/д узел, одна из главных станций снабжения всего Западного фронта... Третьим номером в списке "уважительных причин" традиционно появляются тяжелые, или вовсе непреодолимые, условия местности. Всегда, в любой точке фронта, в любой проваленной операции лета 41-го года "тупые генералы загнали Н-ный мехкорпус в непроходимые леса и болота". Болота у нас "системы ниппель" - непроходимые с востока на запад и бетонированные с разметкой и освещением с запада на восток. Применительно к описанию Лепельской операции особенно достается могучей реке Черногостница, при форсировании которой разбилась 14-я танковая дивизия 7-го мехкорпуса. Признаюсь, я искал эту реку долгие годы. Ни на крупных, ни на мелких географических картах её нет. И только с наступлением эпохи Интернета добрые читатели прислали мне, наконец, скан топографической карты. Вот она - ручей (протока) общей протяженностью, со всеми извивами, в 6,8 км, соединяющий оз. Сарро с Западной Двиной. О глубине "реки" можно судить по тому, что первоначально предполагалось, что танки БТ - обычные танки, безо всяких хитрых воздуховодов -просто переедут её вброд, но взрыв плотины у озера привел к повышению уровня воды. (51) Вопрос о том, может ли танковая дивизия форсировать р. Черногостница, обсуждения не заслуживает, т.к. ответ давно и достоверно известен. 9 июля немецкая 7 PzD эту реку форсировала и, невзирая на противотанковые заграждения, которые с 3 июля 153-я сд с помощью местного населения возводила на восточном берегу, покатила дальше, к Витебску. До этого 7 PzD успешно переправилась через Неман, Березину и десятка два "черногостниц". После этого, в течение 5 дней дивизия форсировала реки Балазна, Ракита, Чернявка, Неговица, Гобза, Передельня, Хмость, Мельня, Глубокая, Зимовец, Востица, Пальна и, пройдя 160 км, вышла на автостраду в районе Ярцево, замкнув кольцо окружения смоленского "котла". Удивляться тут особо нечему, если вспомнить, что танковая дивизия - это не "мешок с танками", а сложный многозвенный механизм, и из 7 человек личного состава дивизии внутри танка находится только один. И если разведчики разведывают, саперы прокладывают проходы, понтонно-мостовой батальон наводит переправы, мотопехота прикрывает переправу с флангов, зенитчики - с воздуха, командир командует и связисты передают его приказы подчиненным, то вся дивизия с неукротимостью "терминатора" движется вперед. Через реки и болота, по размытым дождями проселочным дорогам. В живых картинах это выглядит так: "Во второй половине дня [5 июля] прошла сильная гроза с ливнем. Дороги, которые чаще всего состояли из глубокого песка, были настолько непроходимы, что походная колонна растягивалась все больше в длину, большая часть транспортных средств вытаскивала застрявшие, и только с напряженной, длящейся часами работой, дивизия могла продвигаться. Все инженерные силы 17 PzD были использованы у разрушенного моста [через Березину у Борисова], и таким образом не использовались для улучшения дороги... Преодоление непроходимых дорог было еще больше затруднено обрушением под тяжелыми транспортными средствами бесчисленных мостов и водопропускных сооружений. Высвобождающиеся саперы немедленно направлялись на восстановление мостов. Cанитарная рота и гражданское население использовались для ремонта дорог, артиллерийские тягачи - для буксировки транспортных средств. Командир летает на “Шторьхе” (Fieseler Fi-156 Storch, легкий 3-местный самолет укороченного взлета-посадки, немецкий аналог нашего У-2) над походной колонной (при этом встречается с группой русских истребителей) и выявляет задержки походного движения и разрывы походной колонны на всем маршруте продвижения..." (26) Так организуют марш, если хотят попасть туда, куда едут. А если не хотят, то "части не знали точно обстановки, направления движения. Тылы перемещались совершенно не организованно, т.к. не знали ни задачи, ни месторасположения. Все марши проходили без регулировки пути, без тактической и инженерной разведки. Саперные части почти не работали, у каждого, даже небольшого разрушенного мостика создавались пробки; объездов не было, ремонтного материала не было. Учета машин командиры частей не вели, никто из командиров после марша не знал, сколько у него машин и где они". (52) Это - еще одна цитата из доклада пом. командира 7 МК тов. Борейко. Проклятая Черногостница 7-й мехкорпус сосредотачивался в районе Витебска, а там в начале июля собралось много всякого начальства (включая ЦК компартии и правительство Белоруссии), однако порядка от этого больше не стало. 5 июля военный прокурор Витебского гарнизона т. Глинка докладывал: "Тревожное настроение в городе, паника, беспорядки, бестолковая и ненужная эвакуация с каждым днем и часом все больше увеличиваются... В городе стало известно о том, что ответственные работники облорганизации эвакуируют сами свои семьи с имуществом, получив на ж.д. станции самостоятельные вагоны. Когда я об этом заявил в обкоме партии, мне сказали, что эвакуацию семей ответственных работников якобы разрешил ЦК Белоруссии... Около облвоенкомата стояли толпы женщин за разрешениями и пропусками на выезд, а когда в пропусках им отказывали, то они заявляли, почему же коммунисты уехали, их жены с детьми и имуществом... Население не мобилизовано, а отдельные руководители, вроде как председатель горисполкома Азаренко, уже приготовили машины с бензином для выезда в Москву..." (53) В обстановке хаоса и паники многочисленное военное начальство, скопившееся в Витебске, начало выдергивать из 7-го мехкорпуса танки - явление печально известное для лета 41-го года. "По личному приказу Уполномоченного... По письменному распоряжению начальника штаба... Задержаны комендантом г. Витебск... По распоряжению генерал-майора..." В общей сложности 14-я тд "потеряла" 35 танков (3 КВ, 2 Т-34 и 30 БТ) и еще 2 Т-34 и 22 БТ были выведены из дивизии в резерв командира корпуса. (54) Из 18-й танковой дивизии 36 танков Т-26 были переданы в 153-ю сд; (55) формально говоря, эти танки были для мехкорпуса "потеряны", фактически же они оказались в полосе действий 14-й тд, которая совместно со 153-й сд выдвигалась к рубежу р. Черногостница, озеро Сарро. В конечном итоге 14-я тд имела к началу операции 227 танков (20 КВ, 27 Т-34, 160 БТ и 20 Т-26). Стоит также отметить, что вечером 30 июня Т-34 прибыли не "россыпью", а в составе батальона, сформированного в Харьковском (т.е. на месте производства танка) училища. Почти столько же (221 танк) было и в составе 18-й тд, но там танков "новых типов" было гораздо меньше (всего 10 КВ), а основу танкового парка составляли 146 пушечных и 54 огнеметных Т-26, уступавших БТ в скорости и маневренности. Правды ради надо признать, что развертывание 7 МК у важнейшего дорожного узла имело и свои положительные стороны. "Транспорт, следующий со стороны фронта неорганизованным порядком (отставший или отходящий) останавливать и обращать на укомплектование своих частей до штатной численности. Все излишки направлять организованным порядком в распоряжение начальника АБТ Армии". (56) Приказ этот командир 7 МК отдал 29 июня, и можно предположить, что за неделю на витебском шоссе набрали не одну сотню "отставших и отходящих" машин... Лучшая дивизия мехкорпуса (14-я тд) должна была наступать вдоль шоссе Витебск, Бешенковичи, что предполагало необходимость форсирования злополучной р. Черногостница. 18-я тд должна была обойти цепочку озер с юга. К вечеру 5 июля части 14-й тд вышли к реке и там остановились до утра. Тут уместно напомнить, что за время нахождения в районе сосредоточения "всеми частями корпуса велась беспрерывная разведка на широком фронте до рубежа Полоцк, Лепель, Борисов... производилось оборудование, ремонт дорог и постройка мостов на маршрутах предполагаемых контратак". С выходом на Черногостницу, однако, выяснилось, что для переправы дивизии через крохотную речку ничего не готово, и поэтому утром 6 июля решено было ограничиться проведением "боевой разведки" силами одного батальона мотострелкового полка дивизии и группы танков 27-го тп, причем наиболее тяжелых: 10 КВ (по другим документам - 12) и 2 БТ-7. "Ввиду отсутствия переправ для танков и сильного огня орудий ПТО мелких и средних калибров противника разведка в захвате западного берега р. Черногостница успеха не имела и отошла в исходное положение". (57) Противником был передовой отряд 7 PzD, т.к. главные силы немецкой дивизии, включая танковый полк, артиллерийский полк и противотанковый дивизион в первой половине дня 6 июля еще находились у Бешенковичи и лишь к вечеру сосредоточились в районе н.п. Санники (8 км западнее р. Черногостница). В боевом донесении штаба 14-й тд от 13:30 6 июля силы противника оцениваются вполне объективно: "батальон пехоты и до 15 орудий ПТО". (58). В такой ситуации, имея перед собой "батальон пехоты", 14-я тд главными силами простояла весь день на восточном берегу Черногостницы, а в ходе "боевой разведки" потеряла 6 танков: "Потеряно 4 КВ, из них 1 сгорел, 1 с подбитой ходовой частью и 2 остались на поле боя, кроме того, подбиты 2 легких танка". (59). Некоторый успех был достигнут лишь на левом (южном) фланге, где в районе впадения реки в оз. Сарро группа танков 28-го танкового полка в составе 7 КВ с батальоном мотострелков поздним вечером переправились на западный берег "и продвинулись на 0,5 км к западу". В полосу наступления 14-й тд (т.е. на остриё запланированного контрудара) прибыл заместитель командующего Запфронтом по БТВ генерал-майор Борзиков. Ранним утром 7 июля он пишет (черный карандаш на клочке бумаги) донесение в штаб фронта: "При подробном выяснении установлено: 14-я тд по существу не атаковала, наступал только мотострелковый полк и один танковый полк, и то только приданными КВ и частью Т-34, а другие танки полка стояли в лесу и ожидали отправки на Полоцк (так в тексте, но по смыслу должен быть Витебск - М.С.). Наступление было неорганизованным и не управлялось. С 18-й тд связи не было до 4:00 7.7. Она находилась в Сенно и с утра 7.7. выполняет приказ. Заставил [командира 7 МК] Виноградова и командира дивизии ночью захватить речку, сделать проходы, перейти её и с утра наступать (два слова неразборчиво) и 14-й тд с утра начать атаковать. Противник оказывает сопротивление небольшое. Видимо ночью ушел. Сейчас гоню всё вперед и собираю всех. Виноградов еще не действовал не только полностью корпусом, но и дивизией. Управление у всех отсутствует. Предупредил одного командира дивизии об отстранении. Это подействовало, а то никто ничего не знает и не подходит близко к обозначенной противником линии обороны". (60) В подписанном в 6:00 7 июля приказе № 4 командир 7МК поставил перед 14-й тд задачу "смелыми, энергичными действиями уничтожить противника на рубеже р. Черногостница, с ближайшей задачей выйти в район Бешенковичи". К исходу же дня 7 июля частям мехкорпуса было приказано выйти на рубеж Лепель, Камень, Улла. (61). Тем временем с запада к Черногостнице выдвигались главные силы немецкой 7 PzD. Тут еще важно отметить, что потерявшая бдительность ("головокружение от успехов") немецкая разведка появление у Витебска свежего мехкорпуса (7 МК) своевременно не выявила. Вечером 7 июля командующий 3-й ТГр Г.Гот записывает в своем служебном дневнике: "7-я танковая дивизия имела задачу внезапным ударом с ходу овладеть Витебском. Но сначала в районе Бешенковичи, а затем в районе севернее Дубровки (н.п. у южного истока р. Черногостница - М.С.) она натолкнулась на сопротивление противника. По-видимому, южнее Витебска силы противника значительны, в связи с чем продвижение здесь приостановлено..." (62) Встречный бой (многочисленные упоминания о заблаговременно подготовленном немцами "противотанковом оборонительном районе" являются, мягко говоря, преувеличением) разгорелся у н.п. Задорожье, Мартасы, Стрелище, что в 2-4 км западнее реки. Наступление 14-й тд с восточного берега Черногостницы поддерживали три артдивизиона (два "собственных", из состава 14-й тд, и один из 153-й сд). (63). Вести бой с монстрами КВ и Т-34 легкие танки 7 PzD не могли, да особо и не пытались - о чем молча свидетельствуют мизерные цифры потерь личного состава танкового полка немецкой дивизии: 1 убит, 2 пропало без вести, 4 ранено. Главную тяжесть боя с лавиной советских танков традиционно взяла на себя немецкая пехота; ценой этого стали максимально высокие (за все время "восточного похода") потери двух мотопехотных полков: 27 убитых, 113 раненых; артполк и противотанковый дивизион 7 PzD суммарно потеряли 2 убитых и 9 раненых. (64) Для борьбы с советскими танками "новых типов" было в распоряжении немцев и такое диковинное сооружение как 88-мм зенитная пушка, установленная на платформу тяжелого полугусеничного тягача. Получившаяся "самоходка" имела высоту в два человеческих роста (3,4 м), при этом боевой расчет орудия был открыт всем ветрам и всем осколкам. Таким "чудо-оружием" немцы оснастили отдельный противотанковый дивизион (Pz.Jg.Abt.8), одна из батарей которого (т.е. всего 4 или 6 установок) была придана 7 PzD; это подразделение потеряло две машины и отчиталось о 27 подбитых в бою 7 июля танках противника.  Результат боя в донесении штаба 7 МК, составленном утром 8 июля, описан кратко и точно: "Танковые полки возвратились в исходное для атаки положение, имея большие потери. Данные о потерях уточняются. Противник также понес большие потери". (65). Донесение командования 7 PzD в вышестоящий штаб было более пространным: "Путём взаимодействия всех видов вооружения боевая группа "фон Бойнебург" (основные силы дивизии) и боевая группа "Томалэ" в течение 07.07.41 отразила несколько русских танковых атак и при этом уничтожила: 103 танка, из них 2 сверхтяжёлых со 150 мм пушкой (вероятно, речь идет про КВ-2) и 4 тяжёлых более 20 тонн (вероятно, речь идет про Т-34), 2 позиции батарей (при этом 3 орудия охвачены огнем), 20 грузовиков, 1 пушка ПТО, 4 самолёта; кроме того, обескровлен один батальон пехоты, в котором порядка полторы роты уничтожено. В этом перечне не учтены те танки и машины, которые на своих исходных позициях были накрыты огнем всей нашей артиллерии, при корректировке с самолётов и очень большом расходе боеприпасов (порядка одного боекомплекта). По донесениям воздушной разведки результаты объединённого огня артиллерии по выявленным исходным позициям [противника] были очень хорошими". (66) Печально-традиционной стала и судьба командира одного из танковых полков 14-й тд: "Группа в 8-10 танков под командой командира 27 тп майора Романовского, прорвавшись через противотанковый район, ушла в его тыл. Связь с этой группой была утрачена, и видимо группа погибла в глубине оборонительной полосы противника". (67) Подобные истории часто встречаются в документах лета 41-го года - командир с небольшой группой танков устремляется в атаку, остальные подчиненные разворачиваются в противоположном направлении... Примечательно, что названные в ЖБД 14-й тд потери личного состава ("более 200 человек убитыми и ранеными") вполне сопоставимы с потерями противника и могут быть оценены как "нормальные", принимая во внимание, что атакующая сторона обычно теряет больше людей. Напротив, совершенно несопоставимыми оказались потери бронетехники. 7 PzD потеряла 7 июля всего 2 (два) танка; для полноты картины можно добавить к этому перечню еще 3 орудия на самоходных лафетах (хотя бронированного там было мало). Потери 14-й тд в ЖБД дивизии описаны так: "В бою 7.7.41 г. участвовало всего 126 танков, из них 11 КВ и 24 Т-34. Потеряно свыше 50% танков". (68) Такая оценка вполне совпадает с другими документами, в которых потери 27-го и 28-го тп оцениваются в 27 и 33 танка. (69) Цифры, как видим, сходятся, и они свидетельствуют о разнице в потерях танков на порядок при сопоставимых потерях личного состава противоборствующих дивизий. На первый взгляд, потерю 60 танков 14-й тд трудно совместить с относительно небольшими потерями личного состава (в названную выше цифру 200 чел. входят и потери мотострелков, артиллеристов, саперов и всех прочих). При чуть более пристальном изучении документов картина проясняется: "Машина при возвращении оставлена в реке... машина оставлена в реке... при возвращении от Черногостье на переправе завяз... на переправе засела по башню... осталась при возвращении на переправе... застряла на переправе в Черногостье... на переправе через брод сел в ил, вытащить не удалось..." По меньшей мере семь новейших Т-34 угробили именно таким образом - утопив в мелкой речке, к переправе через которую готовились несколько дней. Всесокрушающая немецкая авиация также упомянута в перечне потерь 27-го тп, но только одной строкой: "4 машины БТ-7 разбиты снарядами И авиабомбами". Самое же странное то, что ни в большом докладе командования 7 МК, ни в ЖБД дивизии никак не комментируется тот факт, что в первом, главном и по сути единственном наступлении 14-й тд не участвовала половина танков. Где же они были? Дальше всё было как везде - первый серьезный бой стал последним. Разваливающаяся на глазах 14-я тд еще продолжала получать приказы обойти озерное дефиле с юга и "к исходу дня выйти в район Лепель, Камень, Улла", затем "с утра 10.7 развивать наступление на Бешенковичи в тыл противнику, прорвавшемуся на Витебск". (70) Фактически же дивизия продолжала топтаться на западном берегу р. Оболянка в районе Тепляки, Стриги (68), но при этом потери танков в ней стремительно росли - А. Исаев со ссылкой на ЦАМО (фонд 14-й тд, оп. 1, д. 53, л. 64) сообщает, что к 10 июля было потеряно (ремонт и безвозврат) 16 КВ, 26 Т-34 и 76 БТ, всего 118 танков. 10 июля в 13:30 "в связи с информацией штаба фронта о появлении до 1000 танков противника в районе Сенно (речь могла идти о выходе к Сенно 12 PzD, в которой и к началу-то кампании было всего 220 танков, включая 40 пулеметных танкеток Pz-I) корпусу отдан приказ о производстве разведки в направлении Сенно, и при подтверждении сведений о 1000 танков наступление на Бешенковичи прекратить (оно, правда, и не начиналось - М.С.) и изготовиться для отражения атаки танков на Сенно". (71) Сведения, видимо, "подтвердились", и 14-я тд, не задерживаясь "для отражения атаки 1000 танков", покатилась на восток. Бои у Сенно Вторая танковая дивизия 7-го мехкорпуса (18-я тд) фактически вела боевые действия в отрыве от корпуса, и их уместнее рассмотреть в общей картине сражения у Сенно, где, сменяя друг друга, сражались сначала 18-я тд, а затем две танковые дивизии 5-го мехкорпуса (17-я тд и 13-я тд).  Маленький (население в 1939 г. составляло менее 4,5 тыс. человек) старинный (первое упоминание в летописи 1534 г.) городок на берегу одноименного озера оказался важным дорожным узлом: с севера на юг через Сенно проходило шоссе, соединяющее дорогу Витебск, Бешенковичи с магистралью № 1 (Минск, Орша, Смоленск), с востока от Богушевска к Сенно и далее на Лепель шла улучшенная гравийная дорога - она и стала осью наступления главных сил (35-й тп, 18-й мсп, 18-й ап) 18-й танковой дивизии. На рассвете 6 июля в Сенно вошла передовая группа немецкой 17 PzD, а к полудню подошла 18-я тд. Два немецких пехотных батальона удар танковой дивизии не выдержали и откатились в юго-западные предместья Сенно. В докладе командира 17 PzD читаем: "Вечером 6.7. боевая группа Лихта атакована русской пехотой и танками. При поддержке введенных в бой танковых подразделений вражеской пехоте удается ворваться в городок... До середины дня 7.7. противник несколько раз атакует силами до батальона при поддержке танков. Вражеская артиллерия усиливает огонь по позициям боевой группы Лихта одновременно с бомбардировками с бреющего полета". (26) Такое развитие событий всерьез обеспокоило немецкое командование, которому Сенно был нужен как транспортная развязка, через которую части 17 PzD должны были выйти к автостраде и далее на Оршу. "Вследствие тяжелой обстановки в Сенно командир дивизии, несмотря на расстояние и сообщения о вражеских танках, решается ехать в Сенно. На бронетранспортере ему это удается". Вслед за командиром по размытой дождем грунтовой дороге через Черея, Толпино к городу подошел и танковый полк 17 PzD (без одного батальона, оставленного в Борисове). С севера к Сенно выдвигалась танковая рота и мотоциклетный батальон из состава 7 PzD. С утра 7 июля немцы перешли в наступление ("в северной группе наступало до 20 танков, а в западной до 65; наступление танков поддерживалось двумя дивизионами артиллерии"). (72) Ожесточенный бой длился весь день ("в течение дня 7.7. Сенно три раза переходило из рук в руки"), но до вечера 8 июля 18-й тд продолжала удерживать Сенно. Тем временем второй танковый полк дивизии (36-й тп), имевший задачу обойти Сенно с северо-запада, у безымянного ручья в 3-4 км восточнее Шотени наткнулся на разведбат 7 PzD. Разведбат немецкой танковой дивизии - это шестьсот человек моторизованной пехоты, с тремя 37-мм пушками ПТО. Так много их должно быть по штатному расписанию, но в 7 PzD, прошедшей с боями от Алитуса через Минск к Лепелю, разведбат потерял уже 60 человек убитыми и ранеными. Встречный бой разведбата с танковым полком - это что-то сильно напоминающее легендарную историю про "28 панфиловцев", с той только разницей, что танков было вдвое больше (порядка ста Т-26), а времени на подготовку оборонительной полосы не было вовсе. Самое же главное отличие - в количестве потерь героев: 7 июля немцы потеряли 3 убитых и 7 раненых, 8 июля в разведбате потерь нет. (64) Картину боя из фантастики в реальность возвращает Боевое донесение № 5 штаба 18-й танковой дивизии: "Следовавший в район Шотени 36-й тп утром 7.7. встретил противника у Войлево, Карповичи. Высланная на Карповичи разведка (3 танка) огнем ПТО противника выбита из строя (2 танка подбиты, один с пробитой башней возвратился). Убит командир батальона ст. лейтенант Абрамов. Противник ввел в действие артиллерию, танки (?) из деревни Карповичи били с места. Под обстрелом артиллерии ("артиллерия" разведбата - это две короткоствольные 76-мм пушки - М.С.) 36-й тп к 12:00 7.7. отошел в район леса сев. Мартиновка (отход на 14 км к реке Оболянка - М.С.). С подходом танков КВ 36-й тп должен с 14:30 продолжить наступление". (73) Вместо танков КВ к Шотени вечером подошли две танковые роты 7 PzD, и на этом наступление 36-го тп закончилось, так и не начавшись. Пока у Сенно полыхал бой, две танковые дивизии 5 МК ползли со скоростью сонной черепахи (60 км за два летних дня) и лишь вечером 7 июля передовые (!) отряды 13-й и 17-й тд вышли к дороге Черея, Сенно. Там они и столкнулись с марширующими к Сенно мотопехотным и артиллерийским полком 17 PzD (танковый полк немецкой дивизии, как выше отмечено, уже ввязался в бой с 18-й тд у Сенно). Кульминация сражения за Сенно наступила 8 июля. Воспользовавшись отходом 14-й тд (7 МК) от рубежа р. Черногостница, немцы дополнительно перебросили к Сенно боевую группу 7 PzD в составе усиленного танкового батальона (всего 39 танков) и дивизиона артиллерии. Группа имела задачу обойти Сенно и атаковать укрепившуюся в городе 18-ю тд с юго-востока; в результате же немцы наткнулись на огневые позиции артполка 18-й тд в районе Новое Село (7 км восточнее Сенно), понесли тяжелые потери и откатились на север: "Боевая группа Остманна попала южнее Копцы на подготовившегося к обороне противника с вкопанными орудиями ПТО, пушками и танками. Так как в этот момент связь с приданным артдивизионом отсутствовала, то боевой группе дальше прорваться не удалось. После потери 8 танков батальон был вынужден отойти". (74) Потери танкового полка 7 PzD за 8 июля составили 47 чел. убитых, раненых и пропавших без вести - небывалые цифры за все время кампании. К сожалению, это был последний успех 18-й тд; вечером 8 июля, под ударами с запада и севера, дивизия оставила Сенно и "в ночь на 9.7.41 отходила в беспорядке на восток в направлении Богушевское". (34) Беспорядок дошел до того, что немцам пришлось озаботиться уничтожением брошенных исправных танков: "На дороге Сенно, Ковали (богушевское шоссе) находятся 20 русских танков, которые, вероятно, были повреждены атакой пикирующих бомбардировщиков, после чего были брошены. Машины, которые остались не поврежденными, были разведывательной группой уничтожены". (75) Боевое донесение № 6 штаба 18-й тд от 19:00 11 июля констатирует: "В настоящее время в дивизии имеется (ориентировочно) до 30 танков, большинство из которых неисправны". (76) 30 танков из 220. В тот же день 8 июля юго-западнее Сенно в бой, наконец-то, вступили танковые дивизии 5 МК. Боевой приказ командира мехкорпуса № 04 требовал начать наступление в 9 утра, "уничтожить противостоящего противника и к исходу дня 8.7. овладеть Лепель". (77) Первой в атаку пошла 17-я тд; результат отражен в докладе командира дивизии следующим образом: "В 9:30 передовой отряд (три танковых и два мотопехотных батальона, два дивизиона гаубичного полка - М.С.) атаковал Бол. Липовичи. Противник начал бежать, в результате атаки захвачено и уничтожено у противника: штаб гарнизона, орудий разных калибров - 24, танков - 3, тракторов - 4, автомашин - 3... Из-за отсутствия горючего в большинстве машин (? продвижение за время атаки измерялось несколькими км - М.С.) часть машин встала на поле боя, а в основном машины для преследования и окончательного уничтожения противника двигаться не могли; часть машин, углубившись в глубокий тыл противника, вернулась в район сбора". (78) В докладе командира немецкой 17 PzD события утра 8 июля выглядят гораздо драматичнее: "В 8:10 ч. начинается сильная атака танков и пехоты на Липовичи и Толпино, поддержанная хорошо подготовленным огнем артиллерии (напомню, что 5 МК было придано два тяжелых артполка - М.С.). В тяжелом артдивизионе около Липовичи орудия ведут огонь до последнего выстрела, некоторые орудийные расчеты прямыми попаданиями убиты возле орудий. Здесь танкам противника удается ворваться на позиции пехоты, которая после выхода из строя артиллерии и противотанковых орудий ничем не может ответить. Из-за этого возникает критическая ситуация, подразделения передового батальона 63-го мпп (ранее находившегося у Борисова и вечером 7.7. присоединившегося к основным силам дивизии - М.С.) отступают, собираются около Толпино и снова вводятся в бой. Обозы и транспортные подразделения, находящиеся юго-западнее Толпино, устремляются назад на Черею..." (26) В такой ситуации командир 17 PzD решил вывести танковый полк дивизии из боя за Сенно, развернуть его на юг и через Овсище, Белица нанести удар в тыл танковой группировки противника (т.е. 17-й тд). Маневр удался: "Танковый полк проложил себе дорогу через скопления танков противника и после ожесточенных боев в 21:15 ч. вышел к Толпино. На пути наступления он уничтожил 70 танков противника и большое количество грузовиков с пехотой". (26) Цифра отнюдь не преувеличена, т.к. согласно докладу командира 17-й тд только один из двух танковых полков дивизии (34-й тп) потерял 8-10 июля 84 танка (напомню, что к началу операции в 17-й тд числилось 418 танков - абсолютное первое место во всей Красной Армии). Разгром 17-й тд описан в Боевом донесении № 04 штаба 5 МК так: "В 18:00 около 100 средних и лёгких танков противника, прорвав организованную противотанковую оборону, прорвались в направлении КП командира корпуса и нанесли удар по тылу главной группировки успешно продвигавшихся в направлении Вятерово частей 17-й тд. Атака танков противника по тылам 17-й тд была поддержана мотоциклистами силою до двух батальонов (около 800 человек) при большом насыщении противотанковых пушек. В результате такого удара боевые порядки частей были нарушены и части откатились в различных направлениях..." (79) При этом мотострелковый полк 17-й тд с группой танков БТ и одним дивизионом 17-го гап был отрезан от основных сил дивизии и связь с ними была утеряна. Вторая танковая дивизия корпуса (13-я тд) полдня собиралась и сосредотачивалась для атаки, причем один дивизион артполка дополз до огневых позиций только к 14:00, а второй "прибыл в район ОП только в 17:00 и в бою не участвовал". (80). Дивизия - если верить упомянутому выше Боевому донесению № 04 - с 16 до 20 часов пять раз атаковала противника южнее Толпино, но безрезультатно; затем "противник усилил действия штурмовой и бомбардировочной авиации до предела", и дивизия возвратилась в исходный район. Может быть (хотя речь там идет не о событиях второй половины дня), именно эти "пять атак" нашли следующее отражение в докладе командира 17 PzD: "Противнику удается прорваться юго-западнее Толпино и этим блокировать обозы и транспортные подразделения от сражающихся частей дивизии". (26) Вот, собственно, и всё. 9 июля был отдан очередной приказ 20-й Армии с требованием "к исходу дня занять Лепель". В тот же день командир 5 МК издал специальный приказ, посвященный, говоря современным языком, человеческому фактору: "В последних боях в самых сложных условиях боя основная масса бойцов, командиров, политработников держат себя стойко, упорно, хорошо, однако находятся отдельные люди, которые сеют панику, колеблются, делают попытку уйти с поля боя, бросить оружие, бросить боевую или транспортную машину при полной исправности последних... Предупредить весь личный состав корпуса, что только героическое поведение в бою должно иметь место в нашем корпусе. Те, кто будет сеять панику, предаваться колебаниям, оставлять поле боя, должны быть преданы суду Военного трибунала с последующим привлечением (так в тексте - М.С.) наказания - расстрел". (81) Но всё уже состоялось - первый серьезный бой стал последним, и рассыпающиеся остатки 5-го мехкорпуса покатились на восток. Потери сторон За четыре дня (с 6 по 9 июля включительно) немецкая 7 PzD потеряла* 468 человек (97 убито, 359 ранено, 12 пропало без вести), потери бОльшие, чем за 9 дней июня (тогда было потеряно 408 чел.); что же касается 7 июля, то это был день максимальных потерь за все время "восточного похода": 43 убито, 162 ранено, 2 пропало без вести, всего 207 чел. (64) Пропорции потерь, как видим, вполне типовые: на 1 убитого приходится 3-4 раненых, пропавшие без вести занимают самую малую долю в общем перечне потерь личного состава. * Посчитано суммированием донесений частей и подразделений дивизии, данные во многих случаях неполные, реальные цифры потерь всей дивизии могут быть на 15-20% больше За десять дней (со 2 по 12 июля) потери 17 PzD составили 850 человек, т.е. ежедневные потери оказались примерно на том же уровне, что и в 7 PzD, и этот уровень (85 в день) вдвое выше, чем средние немецкие потери первых 10 дней войны по всему Восточному фронту. Другими словами, "контрудар мехкорпусов под Лепелем, Сенно" оказался, как бы то ни было, заметным событием для противника. Потери танков 17 PzD (ремонт и безвозврат) за те же 10 дней составили 40 единиц, и можно предположить, что большая часть потерь пришлась на бой 7-9 июля с дивизиями 5 МК у Сенно. Потери танков 7 PzD в боях против 7 МК у Черногостницы, Сенно едва ли превысили 10-15 единиц. В докладе командира 7 МК (поступил в ГАБТУ КА 1 августа 41 г.) корпус к 19 июля уничтожил 255 танков противника, а также 144 орудия всех типов, 135 автомашин, 330 мотоциклов и даже сбил 15 самолетов. (82) Единственное, чего в докладе мало - это пленных (их-то надо показать, предъявить документы, протоколы допросов и пр.), всего 14 человек. Доклады командиров 5-го мехкорпуса значительно скромнее. В отчете о боевых действиях 17-й тд (по сути дела, единственное из принявших участие в операции танковых соединений КА, которое хотя бы на полдня заставило немцев отступать и даже бежать) приведены такие цифры потерь противника в период с 8 по 17 июля: 40 танков (что вообще близко к правде), 64 орудия, 89 автомашин. (83) В отчете о боевых действиях 13-й тд потери противника указаны только за день 8 июля: 2 танка, 2 батареи ПТО, 150 автомашин и "до батальона мотопехоты". (84) В докладе "отряда 109-й мд" к 19 июля уничтожено 22 танка, 3 орудия, 10 транспортных машин и 558 солдат противника, "захвачен 1 танк (отбуксирован капитаном Богомоловым)". (85) Собственные танки 5-го и 7-го мехкорпусов были потеряны почти полностью, совокупные потери превышают 1300 единиц, что по скромной оценке в 20 раз больше потерь противника. Как всегда (в описании событий лета 41-го года) не ясно, когда и почему эти танки потерялись. Немцы в бою такую тучу танков даже не увидели. 17 PzD претендует лишь на то, что "на своем марше от Борисова через Сенно на Коханово она в ожесточенных боях уничтожила более 250 вражеских танков" - однако потери танков 5 МК в три раза больше. Не помогают "свести баланс" и 146 танков, которые с 6 по 12 июля записала на свой счет 12 PzD; (86) дивизия подошла к дороге Липовичи, Сенно вечером 9 июля и в реальности могла лишь найти и пересчитать оставшиеся на поле боя танки 5-го мехкорпуса. 7 PzD заявляет, что "в боях у Витебска и по дороге к нему с 06.07. до 12.07. уничтожено и захвачено 198 танков" - и даже эта цифра вдвое меньше потерь 7 МК. Слово "даже" относится к тому, что в немецких отчетах тоже могли быть приписки - пусть и не такие разнузданные, как в докладе командования 7 МК... Как всегда, фанерные автомобили выдержали "безостановочные удары авиации противника" несравненно лучше танков. К 25 июля в 14-й танковой дивизии осталось всего 14 танков (1 КВ, 2 Т-34, 8 БТ и 3 Т-26) - а также 475 грузовых, 34 легковые машины и даже 56 (из 87 исходных) бензоцистерн. (87) В 18-й танковой дивизии к 26 июля из 220 танков не осталось ни одного, но при этом числилось исправными 742 грузовых и специальных, 27 легковых машин, 8 штабных автобусов и 69 бензоцистерн. (88) По докладу от 8 августа (фактически дивизия растаяла значительно раньше) в 13-й тд числится всего 5 танков (из 393), а также 291 грузовая, 12 легковых машин и 46 бензоцистерн. (89). "В результате боя 8-10.7. и 11.7 при выходе из окружения" 17-я танковая дивизия потеряла 244 танка и всего 20 автомашин (90), но при этом в ЖБД корпуса утверждается, что половина всех потерь связана с действиями авиации противника - что же это за бомбы такие у немцев, что крушат танки, но не могут поразить грузовики? В типовую "пирамиду 41-го года" сложилась и структура потерь личного состава. Для начала проиллюстрируем это примером 9-го мотоциклетного полка (7МК). Это небольшая, достаточно однородная по составу, вооружению и решаемым задачам воинская часть; 9-й мцп большую часть времени операции находился в резерве командира 7 МК и "прикрывал фланги", эпизодически участвуя отдельными своими подразделениями в стычках с противником. (91) В результате к 25 июля в полку еще оставалось более половины личного состава - 718 человек из 1296, числившихся "при выезде на фронт". Потери описаны в донесении командира полка следующим образом: 18 убитых, 74 раненых и заболевших, 230 пропавших без вести; еще 16 отсутствуют "по другим причинам" и, наконец, исчезновение 240 человек (арифметическая разница) никак не учтено. (92) И это - один из самых лучших примеров. Дальше всё будет гораздо хуже. 14-я танковая дивизия, согласно донесения о потерях личного состава, с 30.6 по 21.7 потеряла 193 убитых, 359 раненых и заболевших, 3303 пропавших без вести. (93) Арифметически после таких потерь в дивизии должно было остаться как минимум - без учета возможного пополнения - 5,3 тыс. человек (по состоянию на 24 июня в 14-й тд числилось 9.146 бойцов и командиров). (94) Поверить в такое многолюдство (более 50% исходной численности) трудно; так, в частности, на 25 июля на вооружении мотострелкового полка дивизии оставалось всего 552 винтовки, карабина и ППД, в гаубичном полку из 24 орудий осталось всего 2. (95) В 18-й танковой дивизии по состоянию на 18 июля учтено 332 убитых (в т.ч. 302 человека за 6-10 июля), 731 раненый, 1766 пропавших без вести. (96) В строю, если верить документу, оставалось 6023 человека (833 начсостава, 1025 млад. начсостава, 4165 рядовых). (97) Где они были - не вполне понятно, т.к. уже к 12 июля остатки дивизии оценивались в "1,5 батальона пехоты". (98) Потери личного состава 17-й тд с 7 по 19 июля в документах описаны так: 135 убитых, 236 раненых, 555 "не возвратились в часть"; однако, на 20 июля во всех частях дивизии числится в строю (и это с учетом вышедших из окружения остатков 17-го мсп!) всего 968 человек (99) - куда же пропало еще 7-8 тысяч? И лишь в одном пункте история разгромленного мехкорпуса и покатившей дальше на восток немецкой танковой дивизии трагически совпала. Командир немецкой 17 PzD генерал-майор Карл Риттер фон Вебер 18 июля 41 г. был ранен при артобстреле и 20 июля скончался в госпитале. Командир 5 МК генерал-майор Илья Прокофьевич Алексеенко 2 августа 41 г. был ранен при артобстреле и 3 августа скончался в госпитале. ИСТОЧНИКИ 1. NARA, T 313, R 225, f.0108 2. NARA, T 314, R 1097, f. 071 3. NARA, T 313, R 225, f. 0138 4. NARA, T 314, R 1470, f. 1269-1328 5. ЦАМО, ф. 3435, оп. 1, д. 1, л. 11 6. ЦАМО, ф. 48, оп. 3408, д. 22, л. 373 7. ЦАМО, ф. 1044, оп. 1, д. 8, л. 1 8. ЦАМО, ф. 3435, оп. 1, д. 1, л. 21 9. ЦАМО, ф. 3435, оп. 1, д. 5, л. 19 10. ЦАМО, ф. 38, оп. 11353, д. 5, л. 76-77 11. ЦАМО, ф. 3431, оп. 1, д. 1, л. 24 12. ЦАМО, ф. 3431, оп. 1, д. 1, л. 1 13. ЦАМО, ф. 3431, оп. 1, д. 1, л. л. 17-19 14. ЦАМО, ф. 3431, оп. 1, д. 1, л. 40 15. ЦАМО, ф. 3431, оп. 1, д. 1, л. 44 16. ЦАМО, ф. 38, оп. 11353, д. 5, л.л. 28-32, 37 17. ЦАМО, ф. 38, оп. 11353, д. 5, л. 94 18. ЦАМО, ф. 208, оп. 10169, д. 4, л. 129, цитируется по СБД № 35, стр. 108 19. ЦАМО, ф. 208, оп. 3038, д. 3, л.л. 89-92, цитируется по СБД № 35, стр. 107 20. ЦАМО, ф. 208, оп. 10169, д. 4, л. 139, цитируется по СБД № 35, стр. 113 21. Антонов Л. Н., "Решение проблемы отражения вторжения противника в начальном периоде войны по опыту 20-й армии на лепельском направлении". Учебный материал. Академия Бронетанковых войск, кафедра истории военного искусства. М. Издательство МО РФ, 1993. 22. NARA, T 313, R 225, f.0138 23. ЦАМО, ф. 38, оп. 11353, д. 5, л. 79 24. В. Бутков, "Контрудар 5-го механизированного корпуса на лепельском направлении", ВИЖ 25. ЦАМО, ф. 3431, оп. 1, д. 1, л. 113 26. Доклад о марше и боевых действиях 17 PzD от Борисова через Сенно на Коханово. Приложение № 248 к ЖБД №2 47-го Танкового корпуса. http://imf.forum24.ru/?1-1-0-00000065-000-60-0 27. ЦАМО, ф. 38, оп. 11353, д. 5, л. 79 28. ЦАМО, ф. 3431, оп. 1, д. 1, л. 24 29. ЦАМО, ф. 38, оп. 11353, д. 5, л. 81 30. ЦАМО, ф. 3431, оп. 1, д. 1, л. 77 31. ЦАМО, ф. 38, оп. 11353, д. 5, л. 80 32. ЦАМО, ф. 3431, оп. 1, д. 1, л. 77 33. ЦАМО, ф. 38, оп. 11353, д. 5, л. 83 34. ЦАМО, ф. 3435, оп. 1, д. 1, л. 183 35. ЦАМО, ф. 3431, оп. 1, д. 1, л. 82 36. ЦАМО, ф. 38, оп. 11353, д. 5, л. 85 37. ЦАМО, ф. 3431, оп. 1, д. 1, л. 83 38. ЦАМО, ф. 3431, оп. 1, д. 1, л. 47 39. Протокол допроса военнопленного ст. лейтенанта Я.И. Джугашвили от 18.07.41, цитируется по http://www.chekist.ru/article/4013 40. Сборник по изучению опыта войны, выпуск №10, январь-февраль 1944 г. "Эффективность действий авиации по живой силе и техническим средствам борьбы". Цитируется по http://vif2ne.ru/nvk/forum/archive/764/764324.htm 41. Библиотека УБП ВВС, инв. № 3446, с.117, цитируется по "Советская авиация в ВОВ 1941-1945 г.г. в цифрах", М., Главный штаб ВВС, 1962 г. 42. В.П. Кузин, Д.Ю. Литинский, "Авианосец “Граф Цеппелин” - боевой трофей Красной Армии", журнал "Тайфун" № 3/1997, цитируется по http://wunderwafe.ru/Articles/Graf_Zeppelin/ 43. О. Растренин, "Основная задача - выбивать у противника танки", журнал "Техника и вооружение", № 8/2008, стр. 38-40 44. ЦАМО, ф. 3431, оп. 1, д. 1, л. 45. 45. ЦАМО, ф. 3431, оп. 1, д. 1, л. 46 46. ЦАМО, ф. 38, оп. 11353, д. 5, л. 34 47. ЦАМО, ф. 3435, оп. 1, д. 1, л. 5 48. NARA, T 313, R 224, f. 0901 49. ЦАМО, ф. 38, оп. 11353, д. 5, л. 31 50. ЦАМО, ф. 3431, оп. 1, д. 1, л. 44 51. ЦАМО, ф. 38, оп. 11353, д. 5, л. 79 52. ЦАМО, ф. 38, оп. 11353, д. 5, л. 29 53. ЦАМО, ф. 208, оп. 2524, д. 2, л.л. 8-12, цитируется по "Скрытая правда войны: 1941 год. Неизвестные документы", под ред. П.Н. Кнышевский, М.: „Русская книга", 1992 54. ЦАМО, ф. 3435, оп. 1, д. 1, л. 311 55. ЦАМО, ф. 38, оп. 11353, д. 5, л. 93 56. ЦАМО, ф. 3435, оп. 1, д. 1, л. 75 57. ЦАМО, ф. 38, оп. 11353, д. 5, л. 93 58. ЦАМО, ф. 3435, оп. 1, д. 6, л. 47 59. ЦАМО, ф. 3435, оп. 1, д. 6, л. 47 60. ЦАМО, ф. 208, оп. 2511, д. 29, л. 169 61. ЦАМО, ф. 3435, оп. 1, д. 1, л. 160 62. Г. Гот, "Танковые операции", Смоленск, "Русич", 1999 г., Приложение 4 63. ЦАМО, ф. 3435, оп. 1, д. 1, л. 165 64. NARA, Т 315, R 407, f. 833 - 1141 65. ЦАМО, ф. 3435, оп. 1, д. 1, л. 165 66. NARA, T 313, R 224, f. 721 67. ЦАМО, ф. 38, оп. 11353, д. 5, л. 80 68. Журнал боевых действий 14-й тд, цитируется по http://www.pobeda.witebsk.by/land/report/41_14td_2/ 69. ЦАМО, ф. 3435, оп. 1, д. 6, л.л. 40, 42 70. ЦАМО, ф. 3435, оп. 1, д. 1, л. 195 71. там же 72. ЦАМО, ф. 38, оп. 11353, д. 5, л. 81 73. ЦАМО, ф. 3435, оп. 1, д. 8, л. 56 74. Донесение 7 PzD в штаб 39-го танкового корпуса от 09.7.41, цитируется по http://imf.forum24.ru/?1-1-0-0000006...1-0-1275121443 75. Журнал боевых действий 7 PzD, запись от 09.7.41, цитируется по http://imf.forum24.ru/?1-1-40-000000...1-0-1301761988 76. ЦАМО, ф. 3435, оп. 1, д. 8, л. 43 77. ЦАМО, ф. 3431, оп. 1, д. 1, л. 121 78. ЦАМО, ф. 3431, оп. 1, д. 1, л.л. 25, 28 79. ЦАМО, ф. 3431, оп. 1, д. 1, л. 122 80. ЦАМО, ф. 3431, оп. 1, д. 1, л. 3 81. ЦАМО, ф. 3431, оп. 1, д. 1, л. 129 82. ЦАМО, ф. 38, оп. 11353, д. 5, л. 88 83. ЦАМО, ф. 3431, оп. 1, д. 1, л. 29 84. ЦАМО, ф. 3431, оп. 1, д. 1, л. 4 85. ЦАМО, ф. 3431, оп. 1, д. 1, л. 51 86. NARA, T 313, R 224, f. 0901 87. ЦАМО, ф. 3435, оп. 1, д. 1, л. 310 88. ЦАМО, ф. 3435, оп. 1, д. 1, л. 299 89. ЦАМО, ф. 3431, оп. 1, д. 1, л.л. 18,19 90. ЦАМО, ф. 3431, оп. 1, д. 1, л.л. 84,85 91. ЦАМО, ф. 3435, оп. 1, д. 1, л.л. 344,345 92. ЦАМО, ф. 3431, оп. 1, д. 1, л.л. 349, 350 93. ЦАМО, ф. 3435, оп. 1, д. 1, л. 288 94. ЦАМО, ф. 3435, оп. 1, д. 1, л. 6 95. ЦАМО, ф. 3435, оп. 1, д. 1, л. 316 96. ЦАМО, ф. 3435, оп. 1, д. 1, л. 293 97. ЦАМО, ф. 3435, оп. 1, д. 1, л. 297 98. ЦАМО, ф. 38, оп. 11353, д. 5, л. 86 99. ЦАМО, ф. 3431, оп. 1, д. 1, л.л. 30, 31 Последний раз редактировалось Chugunka; 29.07.2017 в 12:50. |

|

#2

|

||||

|

||||

|

https://chrontime.com/sobytiya-oborona-liepai

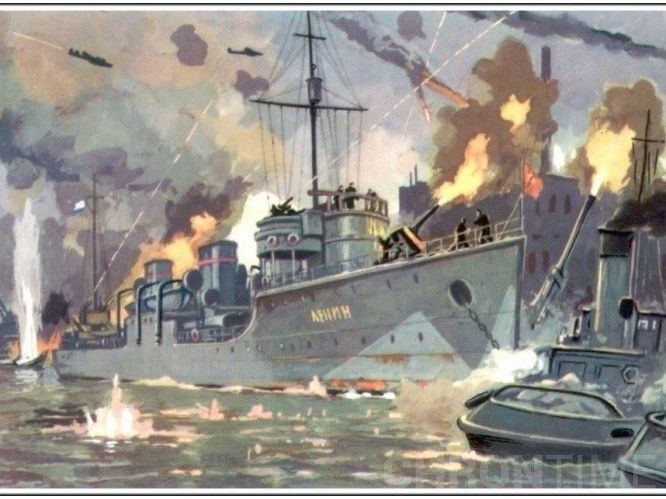

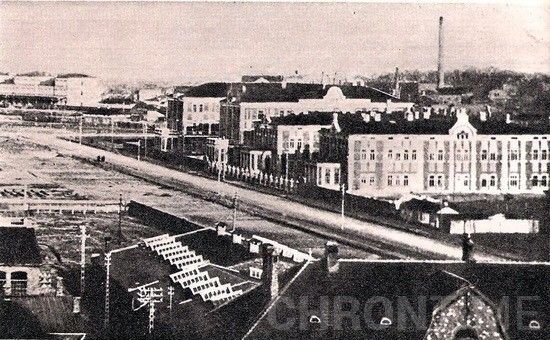

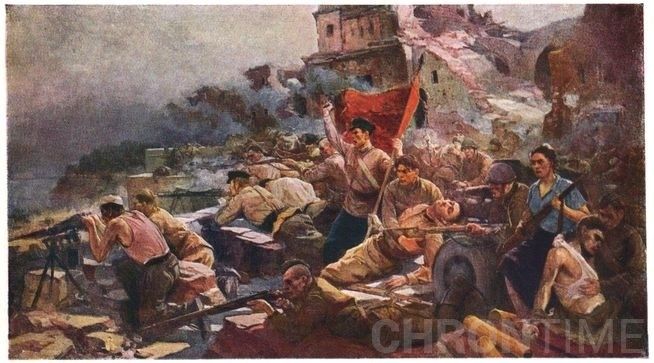

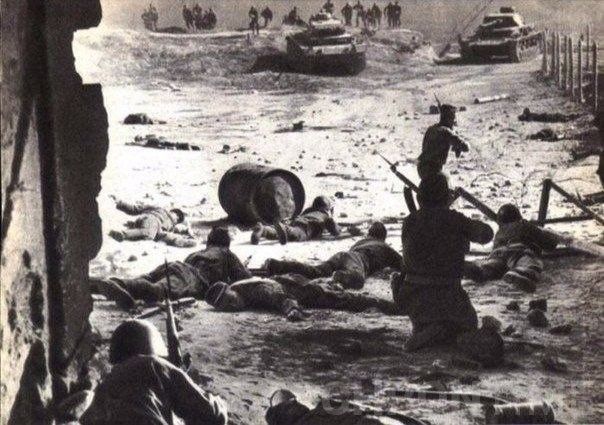

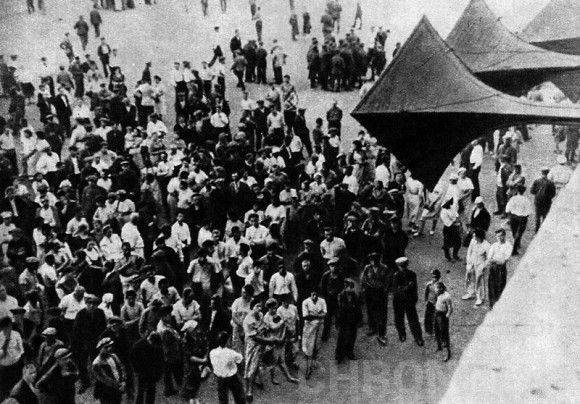

22.06.1941 - 29.06.1941 Латвия, Лиепая К началу войны Лиепая стала одной из крупнейших военно-морских баз Советского Союза. В ней размещались 15 подводных лодок (в том числе обе лодки, входивших до 1940 года в ВМС Латвии – «Спидола» и «Ронис»), эсминец «Ленин», отряд торпедных катеров, дивизион пограничных кораблей и другие корабли. На базе хранилось свыше 15 тысяч тонн нефтепродуктов и большое количество военных материалов. Сухопутные части лиепайского гарнизона включали в себя две батареи береговых орудий 130 мм орудий (батарея 23 и батарея 27), железнодорожную орудийную батарею 180 мм орудий, два отдельных зенитных дивизиона. Война здесь началась вечером 21 июня, когда немецкие минные заградители выставили минные поля на различных участках балтийского моря, а на обратном пути в Данциг (Гданьск) атаковали и потопили два латышских торговых судна – «Гайсма» и «Лииза». Гайсма получила два попадания торпедами, «Лииза» была захвачена немецкой десантной командой и подорвана. Наступление немецких войск началось на рассвете. Вела его 291 пехотная дивизия, при поддержке бронепоезда. С воздуха город был атакован немецкими самолетами ровно в 4.20. Зенитные дивизионы отражали авианалеты весь день 22 июня – всего за первый день войны на город было совершенно 15 массированных налетов германской авиации. В течение суток 22 июня в Лиепае были сформированы добровольческие отряды из жителей города. Это был первый случай в истории СССР с момента его создания (в 1922 году), когда власти раздали оружие и организовали боевые отряды из городских жителей. Первый отряд был сформирован на заводе Тосмаре (командир – А. Петерсон), второй был создан на заводе Сарканайс Металургс (командир З. Муциниекс), третий – в порту (командир А. Талертс). Командиром добровольцев был Микелис Бука (секретарь горкома Лиепайской компартии). Начальником санитарной службы была назначена Лина Янсоне. Общая численность бойцов добровольцев составила 1033 человек. Не подлежит сомнению, - наоборот, факт признавался даже в июле 41 года и немцами, и их союзниками в Латвии, что практически всё население Лиепаи оказало поддержку обороняющимся. Сначала рабочим отрядам была поставлена задача охраны предприятий, патрулирование улиц, тушение пожаров, оказание помощи раненым и т.д. Но уже 23 июня добровольцы занимали участки обороны по периметру города, ведя бои с наступающим противником и не давая тому продвинуться. Батареи 23 и 27 успешно противостояли бронепоезду и, в конце концов, 23 июня, в результате совместного огневого налета, уничтожили его на станции Крюстоюмс. К сожалению, боезапас на батареях составлял всего 1300 снарядов, которые закончились к вечеру 23 июня, после чего артиллерийская поддержка обороняющихся прекратилась, а артиллеристы были вынуждены подорвать укрепления и затопить в море детали орудий. Так или иначе, к 25 июня немцам удалось закрепиться на окраинах города и вести успешный огонь по позициям обороняющихся. Их положение немцам было прекрасно известно благодаря генерал-майору И.А. Благовещенскому, начальнику училища ПВО ВМФ и начальнику обороны участка Лиепаи, радостно сдавшему гитлеровцав уже 22 июня карты оборонительного района (уж кто-кто, а начальник училища ПВО лучше всех знал диспозицию). Ориентируясь по картам, любезно предоставленным Благвещенским, немцы успешно расстреливали позиции батальона курсантов этого же училища, десятками погибавших из-за предательства своего начальника (в последующем Благовещенский утверждал, что был взят в плен в начале июля, что, видимо, правда, но то, что уже 22 июня его карты оказались у немцев, тоже правда. Он был схвачен американцами, передан советским властям и казнен после суда в 1946). 25 июня из Вентспилса на помощь обороняющимся выдвинулся сводный отряд пограничников и красноармейцев в количестве около 200 человек, но в районе Вергале произошел встречный бой с немецкой колонной. Бой был проигран, 76 бойцов погибли, а остальные были вынуждены отойти к Вентспилсу. 26 июня 1941 года части Красной армии и Красного флота получили приказ оставить город. 27 июня они отступили. Все части вышли организовано, уничтожив всё воинское имущество, которое невозможно было вывести. Железнодорожная батарея отступила с боем, зенитные дивизионы отошли в полном порядке (они погибли несколько дней спустя в бою у Слоки, а железнодорожная батарея провоевала до конца войны). Рабочие батальоны вели бои после ухода армейских частей ещё полтора дня. Сегодня сложно сказать, почему они не отошли вместе с военными. Скорее всего, сыграла роль плохая координация действий, что понятно, исходя из стремительности событий и нелаженной структуры взаимодействия и подчиненности между профессиональными военными и добровольцами. Но именно латышские рабочие батальоны, при поддержке отдельных подразделений красноармейцев и краснофлотцев, переданных им для усиления ещё 25-26 июня, вели оборону города доо 29 июня. К вечеру 29 июня, последние защитники Лиепаи вели бой на набережной Торгового канала в районе гостиницы Олимпия. Часть ополченцов сдалась, израсходовав все боеприпасы, части удалось уйти к Риге. Многих из сдавшихся по "европейским цивизизованным понятиям", немцы просто убили на месте, других замучили. Заместитель директора завода Тосмаре А. Петерсон, командовававший батальоном добровольцев, был захвачен в плен, подвергнут пыткам и убит. Всего в боях за Лиепаю погибли 400 советских солдат и матросов (потери добровольцев и мирных жителей неизвестны, считается, что всего погибло до 1000 человек). Немецкая 291ая дивизия потеряла до 700 человек убитыми. К сожалению, большая часть флота была потеряна, затонув в акватории порта - эсминец "Ленин", несколько подводных лодок и другие корабли. Сражение за Лиепаю, хоть и проигранное, стало первым относительно хорошо организованным оборонительным сражением в войне – без паники, без серьезных просчетов и ошибок командования, гарнизон грамотно сражался и организованно отступил. А оставшиеся в живых латышские добровольцы стали первыми бойцами латышских дивизий в Красной армии. Ссылка на источник: http://taina-lv.blogspot.com/2011/05/blog-post_10.html Фотографии о событии  29 июня стало последним днем обороны Лиепаи в 1941 году. На днях в русском центре Балтийской академии собралось несколько латвийских историков и общественников. Впрочем, повод для встречи был не только юбилейный — идет подготовка к выпуску новой книги о событиях, навсегда вписавших Лиепаю в историю Великой Отечественной.  Передовые части немецкой 291–й пехотной дивизии вышли к Лиепае уже на исходе первого дня войны. В городе в этот момент находились части Либавской военно–морской базы Балтийского флота (около 4000 человек) и 67–я стрелковая дивизия генерал–майора Дедаева (5300 человек — один из полков дивизии дислоцировался в Вентспилсе).  В течение первых четырех дней бои шли на окраинах города. 27 июня части 67–й дивизии предприняли попытку прорыва к Риге.  Вид Лиепаи в 1940 г.  Группа офицеров 67 ой стрелковой дивизии.  В результате упорного недельного сопротивления защитников Лиепаи удалось сковать достаточно значительные силы противника, которые он мог использовать на направлении главного удара группы армий «Север», удалось эвакуировать некоторое ценное имущество флота, хотя значительная часть стратегических запасов Краснознаменного Балтийского флота  Немецкие моряки осматривают затопленную советскую подводную лодку С-1 у причала Либавы.  Немец судя по всему попал в плен, но сохранил альбом со снимками. Только павших и пленных советских бойцов на снимках нет - очевидно были отобраны в лагерях.  Подборка снимков немецкого солдата от 23 июня 1941 года до 28 апреля 1945 года  Подборка снимков немецкого солдата от 23 июня 1941 года до 28 апреля 1945 года Последний раз редактировалось Chugunka; 04.12.2017 в 01:43. |

|

#3

|

||||

|

||||

|

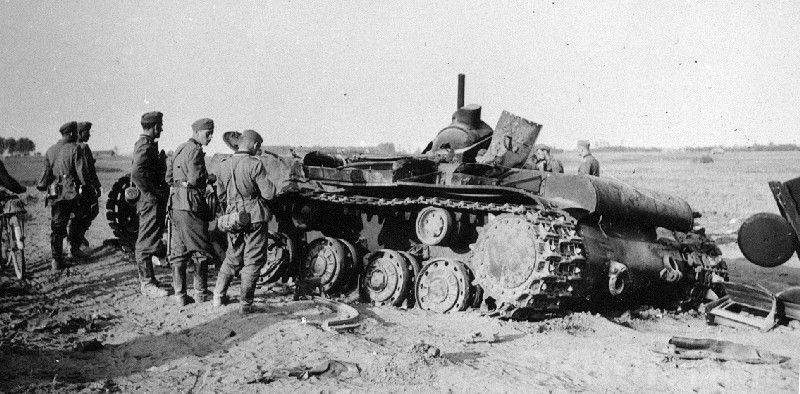

https://chrontime.com/sobytiya-brest...oborona-bresta

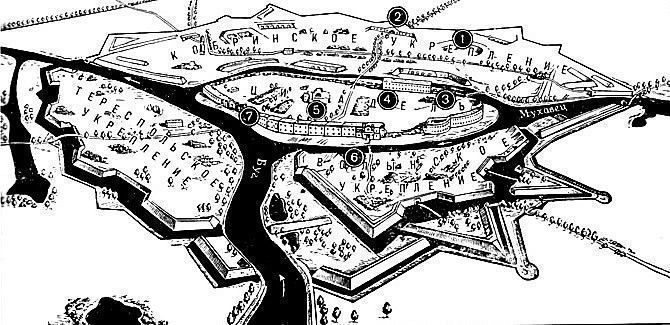

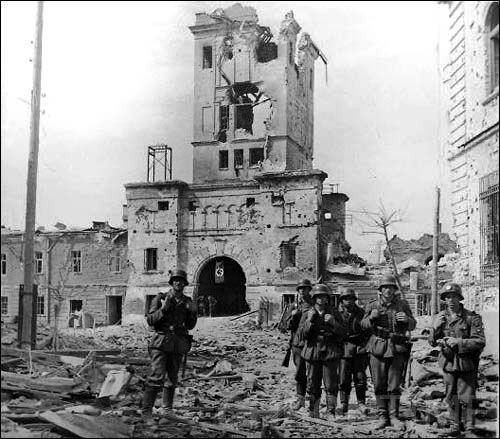

22.06.1941 - 30.06.1941 СССР, Брест Построенная еще в середине ХIХ века, Брестская крепость, спустя столетие утратила свое военное стратегическое значение, но именно ей выпала честь войти в героическую историю Красной Армии. Перед началом ВОВ, крепость выполняла роль, своего рода большой казармы, в которой были расквартированы части РККА вместе с офицерскими семьями. Ранним утром 22 июня, цитадель подверглась массированной бомбардировке немецкой авиации, после которой она была полностью блокирована немецкими войсками. Ее гарнизон не предполагал обороны крепости и попытался вырваться из окружения. Но немцы, удерживая под сильным огнем все выходы, пресекли эти попытки, после чего пошли на штурм. Однако все попытки завладеть крепостью в первый же день войны, оказались тщетными. Ее защитники оказали жестокое сопротивление. В боях участвовали даже дети. Не принес результата фашистам и второй день осады. При этом противник понес серьезные потери. Немедленного взятия крепости требовал сам Гитлер. Но осуществить это, немцам удалось только спустя восемь дней. Оборона Брестской крепости (длилась с 22 июня – 30 июня 1941 года) – одно из самых первых крупных сражений советских войск с немецкими в период Великой Отечественной войны. Брест был первым советским пограничный гарнизоном, который прикрывал центральную магистраль, ведущую к Минску, поэтому сразу после начала войн Брестская крепость оказалась первым пунктом, который атаковали немцы. Советские солдаты в течение недели сдерживали натиск немецких войск, имевших численное превосходство, а также поддержку артиллерии и авиации. В результате штурма в самом конце осады немцы смогли завладеть главными укреплениями, однако на прочих участках сражения все еще продолжались в течение нескольких недель, несмотря на катастрофическую нехватку продовольствие, медикаментов и боеприпасов. Оборона Брестской крепости стала первым сражением, в котором советские войска показали свою полную готовность защищать Родину до последнего. Сражение стало своеобразным символом, показывающим, что план стремительного штурма и захвата немцами территории СССР может оказаться неудачным. История Брестской крепости Город Брест был включен в состав СССР в 1939 году, в это же время крепость, находящаяся неподалеку от города, уже потеряла свое военное значение и оставалась лишь напоминанием о прошлых сражениях. Сама крепость была построена в 19 веке, как часть системы укреплений на западных границах Российской Империи. К моменту начала Великой Отечественной Войны, крепость больше не могла выполнять свои военные функции, так как была частично разрушена - она использовалась в основном для размещения пограничных отрядов, войск НКВД, инженерных частей, а также госпиталя и различных пограничных подразделений. К моменту нападения Германии в Брестской крепости располагалось порядка 8000 военнослужащих, около 300 семей командующего состава, а также медицинский и обслуживающий персонал. Штурм Брестской крепости Штурм крепости начался 22 июня 1941 года на рассвете. Мощному артиллерийскому огню со стороны немцев были подвергнуты, в первую очередь, казармы и жилые дома командного состава с целью дезориентировать армию и добиться хаоса в рядах советских войск. После обстрела начался штурм. Основная идея штурма состояла в факторе внезапности, немецкое командование надеялось, что неожиданное нападение вызовет панику и сломит волю находившихся в крепости военных к сопротивлению. По расчетам немецких генералов, крепость должна была быть взята к 12 часам дня 22 июня, однако планы не оправдались. Покинуть крепость и занять позиции за ее пределами, как оговаривалось в планах в случае нападения, удалось лишь небольшой части солдат, остальные остались внутри – крепость была окружена. Несмотря на неожиданность нападения, а также гибель значительной части советского военного командования, солдаты проявили мужество и несгибаемую волю в борьбе с немецкими захватчиками. Несмотря на то, что положение защитников Брестской крепости изначально было практически безнадежным, советские солдаты сопротивлялись до последнего. Оборона Брестской крепости Советским солдатам, которые не смогли покинуть крепость, удалось достаточно быстро уничтожить немцев, которые прорвались в центр оборонительных сооружений, а затем занять выгодные позиции для обороны – солдаты заняли казармы и различные постройки, которые находились по периметру цитадели (центральной части крепости). Это позволило эффективно организовать систему обороны. Оборону возглавили оставшиеся представители офицерского состава и в некоторых случаях простые рядовые солдаты, которые затем были признаны героями за оборону Брестской крепости. 22 июня было совершено 8 атак со стороны противника, немецкие войска, вопреки прогнозам, понесли значительные потери, поэтому было решено вечером этого же дня отозвать прорвавшиеся в крепость группы обратно в ставку немецких войск. Была создана блокадная линия по периметру крепости, военные действия из штурма превратились в осаду. Утром 23 июня немцы начали бомбардировку, после которой снова была произведена попытка штурмом взять крепость. Прорвавшиеся внутрь группы столкнулись с ожесточенным сопротивлением и штурм снова провалился, превратившись в затяжные бои. К вечеру этого же дня немцы снова понесли огромные потери. Следующие несколько дней сопротивление продолжалось, несмотря на натиск немецких войск, артиллерийские обстрелы и предложения сдаться в плен. Советские войска не имели возможности пополнить свои ряды, поэтому сопротивление постепенно угасало, а силы солдат таяли, но, несмотря на это, взять крепость все еще не удавалось. Поставки продовольствия и воды были приостановлены, и защитники приняли решение, что женщины и дети должны сдаться, чтобы остаться в живых, однако часть женщин отказалась покидать крепость. 26 июня было предпринято еще несколько попыток прорваться в крепость, удалось это лишь малочисленным группам. Захватить большую часть крепости немцам удалось лишь к концу июня. 29 и 30 июня был совершен новый штурм, который сочетался с артобстрелами и бомбардировками. Основные группы оборонявшихся были захвачены или уничтожены, в результате чего оборона потеряла централизованность и распалась на несколько отдельных очагов, что в итоге и сыграло свою роль в сдаче крепости. Итоги обороны Брестской крепости Оставшиеся советские солдаты продолжали сопротивление вплоть до осени, несмотря на то, что крепость фактически была взята немцами, а оборона уничтожена – небольшие сражения продолжались до тех пор, пока не был уничтожен последний защитник крепости. В результате обороны Брестской крепости несколько тысяч человек были взяты в плен, остальные погибли. Сражения в Бресте стали примером мужества советских войск и вошли в мировую историю. Ссылка на источник:http://historykratko.com/brestskaya-...oborona-bresta  Цитадель, занимая по площади самую малую часть крепости, имела наибольшую концентрацию материальных средств и личного состава.  Брестская крепость была построена русскими военными в 1836-42 годах. Крепость состояла из цитадели и трёх защищавших её укреплений общей площадью 4 км² и протяжённостью главной крепостной линии 6,4 км.  К началу июня 1941 года на территории крепости размещались части двух стрелковых дивизий РККА.  22 июня 1941 года в 4 часа утра, произошло событие, перевернувшее жизнь каждого гражданина нашей страны. Вроде бы времени с того момента прошло немало, но и тайн, и недоговорённостей до сих пор осталась масса. Над частью из них мы попытались приподнять завесу.  Мемориальный комплекс «Брестская крепость - герой». Руины Белого дворца.  Брестская крепость- уникальное фортификационное оборонительное сооружение с многовековой историей, корни которой уходят в XIII век. Именно тогда, по свидетельству летописцев была воздвигнута сторожевая двадцатиметровая каменная башня для защиты города Берестья (нынешний Брест) от набегов и грабежей, которым в те лихие времена подвергались ремесленные и торговые города. Природный остров, образованный в месте слияния двух рек- Западного Буга и Мухавца, являлся идеальным стратегическим местом для оборонительного укрепления.  Красноармейцы старались убедить гражданское население покинуть под белым флагом боевые позиции. Осознавая, что реальной помощи осаждённым бойцам крепости они не смогут оказать, женщины и дети выходили из своих убежищ, попадая в плен.  Вплоть до начала августа 1941 года, по воспоминаниям местных жителей, в Брестской крепости периодически возникала стрельба и в госпиталь поступали раненные немецкие солдаты.  На июнь 1941 года Брестская крепость как оборонительное сооружение во многом утратила свою защитную функцию.  Немецкое командование планировало захватить в первые часы войны г. Брест и Брестскую крепость, расположенные на направлении главного удара группы армий "Центр".  На второй день войны (23 июня) немцы начали обстреливать территорию Центрального острова, пытаясь при этом не задеть группировки своих солдат на территории, большая часть из которых оборонялась в церкви.  Дольше всего держались солдаты в Восточном форту, пока 29 июня бомбардировщик не сбросил туда бомбы: 1800 и 2 по 500 килограмм. Форт был надёжный и выдержал, если бы одна бомба не попала в склад с боеприпасами. При этом округ возле Форта удалось окончательно зачистить только на следующий день, из-за начавшегося пожара.  Официальным днём взятия Брестской крепости можно было бы назвать 30 июня. Именно тогда немцы пленили последних защитников крепости. Но и тогда, когда Ад царил на развалинах города, под ним всё ещё был жив непобедимый человеческий дух.  Встречный бой у Брестской крепости. Последний раз редактировалось Chugunka; 06.12.2017 в 10:42. |

|

#4

|

||||

|

||||

|

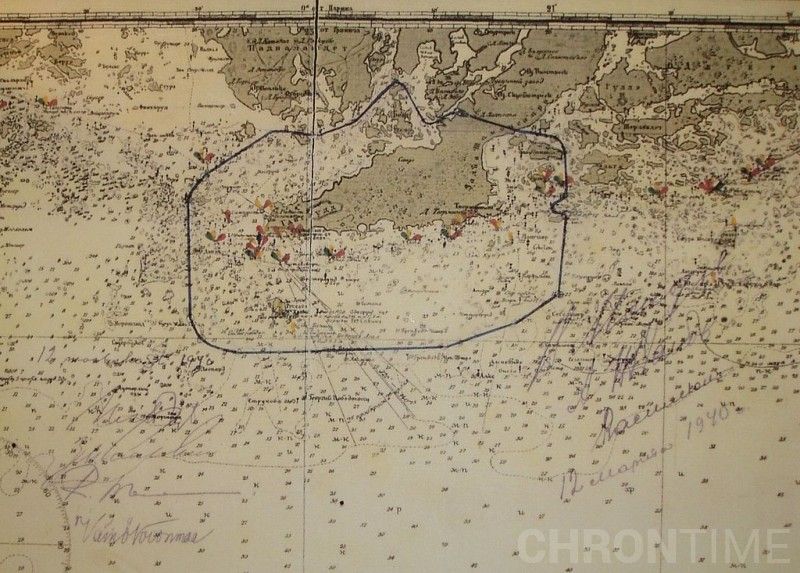

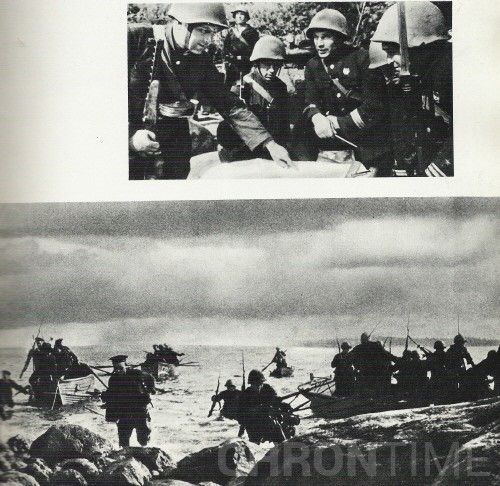

https://chrontime.com/sobytiya-oborona-hanko

22.06.1941 - 02.12.1941 Финляндия, Ханко Военно-морская база Ханко, созданная в 1940г., занимала выгодное положение, контролируя вход в Финский залив. Тяжелые береговые батареи, установленные на полуострове Ханко, а так же на острове Хиума (Даго) и небольшом скалистом островке Осмуссар у противоположного берега залива, вместе с минным заграждением и во взаимодействии с кораблями и авиацией могли преградить вход в Финский залив всем кораблям и транспортам. База должна была обеспечивать и базирование кораблей. В состав военно-морской базы входили: 8-я отдельная стрелковая бригада. Командир - полковник Симоняк Н.П..В составе которой было два полка трехбатальонного состава, 335-й стрелковый (командир - майор Никаноров Н.С.), 270-й стрелковый (командир - майор Соколов Н.Д.), 343-й артиллерийский полк (командир - майор Морозов И.О.) и две пулеметные роты, зенитно-артиллерийский дивизион, а так же вспомогательные подразделения. В артиллерийском полку было девять батарей, объединенных в три дивизиона: 1-й - 76-мм орудий, 2-й - 122-мм гаубиц, 3-й 152-мм пушек-гаубиц. Все три полка участвовали в Советско-финской войне, в боях на Карельском перешейке и входили ранее в состав 24-й Самаро-Ульяновской Железной дивизии - одного из старейших подразделений РККА. В подчинении командования бригады находился также 287-й отдельный танковый батальон (командир - капитан Зыков К.А.), имевший 25 танков Т-26 (одно и двухбашенных) и Т-37. Командование стрелковой бригады руководило укреплением обороны базы. Было построено 190 дзотов, вооруженных 45-мм орудиями и станковыми пулеметами. Гарнизон каждого дзота состоял из трех-пяти человек и имел большой запас продовольствия, воды и боеприпасов. В целом на складах базы были сконцентрированы запасы всех видов снабжения из расчета на пол года обороны. Строительством дотов, укрытий и других оборонительных сооружений занимались 51-й, 93-й, 94-й и 145-й отдельные строительные батальоны, 124-й инженерный батальон, 42-й и 219-й отдельные саперные батальоны, 8-й и 21-й железнодорожные батальоны, 296-я и 101-я отдельные строительные роты. Эти части подчинялись командованию Ленинградского военного округа или Главвоенстрой управлению, а с началом войны были переподчинены командованию базы. Из них сформировали 219-й стрелковый полк вошедший в состав 8-й стрелковой бригады. Участок ПВО (три зенитно-артиллерийских дивизиона) - 12 батарей (четыре из которых располагались на островах), две зенитно-пулеметные роты и две зенитно-прожекторные роты. А так же базу охранял 13-й истребительный авиаполк (30 - И-16, 30 - И-153) и шесть зенитных батарей. Охрана водного района - 9 катеров МО-4 и дивизион пограничных катеров. Основную ударную силу базы составляли береговые батареи - 9-я железнодорожная (3 орудия калибра 305-мм командир - капитан Тудер Л.М.), 17-я железнодорожная (4 орудия калибра 180-мм командир - старший лейтенант Жилин П.М.), три трехорудийные 130-мм, одна трехорудийная 100-мм батареи и 24 45-мм орудия. Командиром базы незадолго до войны был назначен генерал-лейтенант береговой службы Кабанов С.И., военкомом базы в период обороны был дивизионный комиссар Раскин А.Л. Сухопутная граница проходила по северной оконечности полуострова и тянулась на 4 км. Охрану границы осуществлял 99-й погранотряд под командованием майора Губина А.Д.. Отряд располагался вблизи поселка Лаппохья. До начала войны пограничники не подчинялись командованию базы. 22 июня отряд сняли с границы, свели в отдельный батальон резерва командира базы. Гитлеровским командованием ставилась задача "возможно быстрее захватить полуостров Ханко". Для её решения была сформирована ударная группа "Ханко" образованная 13 июня 1941г. в составе: 17-й пехотной дивизии (командир - полковник А. Снельман в составе дивизии три полка 13-й, 34-й и 55-й), 4-й бригады береговой обороны, двух батальонов шведских добровольцев, пограничной, саперной и самокатной рот, 21 береговой и 31 полевой батареи (268 орудий включая зенитные и противотанковые). Численность группы на 25 июня 1941г. 18066 человек, а к 5 июля - 22285 человек. Боевые действия против защитников полуострова противник начал 26 июня. В этот день его артиллерия обрушила свой огонь на город, а десант пытался высадиться на остров Хорсен, но был отбит. Принципиальное значение в обороне полуострова имели десантные действия. Уже в первые дни обороны командование базы убедилось в важности удержания близлежащих островов, которые противник мог использовать для обстрела территории полуострова и для подготовки своих десантов. Для десантных действий был создан отряд добровольцев из подразделений базы под командованием капитана Гранина Б.М.. Для высадки десантов использовались катера охраны водного района. При поддержке береговых батарей и авиации в период с 7 июля по 19 октября было высажено 13 десантов, которые овладели 19-ю островами. Пограничники входили в состав десантных групп и принимали участие, как в высадке, так и в последующей зачистке захваченной территории. 12 июля 1941г. Оперативная группа из 11 пограничников производила поиски противника, засевшего в укрытиях острова Форсен, занятого накануне отрядом моряков. 15 июля десантная группа под командованием старшего лейтенанта Курилова произвела боевую разведку о.Реншер, с задачей уничтожения вражеского наблюдательного пункта. Несмотря на интенсивный артиллерийский огонь противника, задача была выполнена успешно и группа вернулась без потерь. 16 июля десантная группа пограничников в составе 45 человек под командованием лейтенанта Шапкина и младшего политрука Роговца при поддержке двух катеров произвела налет на гарнизон финнов на о.Моргонланг. В результате остров был захвачен, а гарнизон уничтожен и частично пленен 20 июля десантная группа в составе 30 человек произвела боевую разведку о.Мальтшер. Пограничники уничтожили наблюдательный пункт, разгромили гарнизон охраны и без потерь вернулись на базу. Менее удачной можно считать операцию по захвату маяка на о.Бенгштер, проведенную 26 июля. Группа пограничников в составе 31 человека под командованием старшего лейтенанта Курилова П.В. и старшего политрука Румянцева А.И. была высажена с целью, захватить остров, уничтожить гарнизон и взорвать маяк, который противник использовал для наблюдения за нашими кораблями в фарватере Финского залива. 11 августа разведывательная группа 5-й погранзаставы под командованием лейтенанта Лукина и политрука Иванова при поддержке трех танков-амфибий в течении ночи успешно произвела боевую разведку и зачистку островов противника Иттерхольм, Асхшер, Фофенган, Фурушер, Греншер, Бьернхольм. Заминировав под сильным артиллерийским огнем значительную часть островов, группа благополучно возвратилась на базу, потеряв один танк. В сентябре - октябре 1941г. Под руководством майора Гриднева трижды создавались разведывательно-поисковые группы, которые действовали на территории противника с целью захвата языка и разведки сухопутного участка обороны. В конце октября 1941г. В связи с невозможностью снабжать осажденный полуостров, и с приближением ледостава было принято решение об эвакуации гарнизона Ханко. В эвакуации гарнизона принимали участие 88 кораблей Балтийского флота, 25 из них погибли при переходе. Всего было погружено 27809 человек, из которых в Кронштадт, Ораниенбаум и Ленинград было доставлено 22822 человека. Кроме того, было вывезено 18 танков, 1500т продовольствия 1265т боеприпасов. 8-я отдельная стрелковая бригада была переформирована в 136-ю стрелковую дивизию под командованием генерал-майора Симоняка Н.П., которая приняла участие в обороне Ленинграда. 99-й погранотряд вошел в состав войск охраны тыла Ленинградского фронта. В заключении хочется сделать небольшое лирическое отступление. На протяжении всей обороны полуострова политотдел базы выпускал газету "Красный Гангут", а так же регулярно выходили в свет листовки, как для советских бойцов, так и для пропаганды среди войск противника. Было выпущено около 30-и листовок на финском и шведском языках. В самый тяжелый период обороны полуострова К.Г. Маннергейм лично обратился к ханковцам с предложением почетного плена. Заканчивалось обращение ультиматумом, дававшим на размышление два дня. В течении этого срока с одобрения политотдела базы был составлен "Ответ барону Маннергейму" в духе письма запорожцев турецкому султану. Авторы листовки Пророков Б.И. и Дудин М.А.. Листовка распространялась вместе с очередным номером газеты. Своей неожиданной дерзостью она отвлекла внимание бойцов от обращения Маннергейма и стала неплохим вариантом контрпропаганды. Не смотря на ненормативную лексику в тексте. Ниже приводится текст данного документа, судя по качеству бумаги и печатному шрифту, подлинность его сомнений не вызывает. Ссылка на источник: http://pvnkvd.narod.ru/text/St9.htm  Финские солдаты атакуют советский оборонительный рубеж базы Ханко.  Территория, арендованная СССР у Финляндии. 12 марта 1940 года.  Железнодорожная артиллерийская установка ТМ-3-12, принимавшая участие в обороне Ханко (Санкт-Петербург, Музей железнодорожной техники)  Доска в честь защитников о. Ханко. Санкт-Петербург, ул. Пестеля 11 (1946). Архитекторы В. В. Каменский, А. А. Лейман  «Черная смерть». Советская морская пехота в бою во время обороны Ханко  Оборона Ханко (Битва за Ханко) — оборона советской военно-морской базы город Ханко в ходе Великой Отечественной войны — составной части Второй мировой войны. Велась 164 дня — с 22 июня по 2 декабря 1941 года.  Морская пехота Балтийского флота планирует и высаживает десант на один из островов в районе полуострова Ханко. Лето 1941 г.  Руководитель обороны о. Ханко генерал-лейтенант береговой службы Кабанов С.И. 1941 г.  Памятный альбом "Оборона Ханко"  Карта обороны Ханко  Город Ханко. Водонапорная башня и кирха  Такие листовки защитники Ханко разбросали по полуострову перед эвакуацией. На листовке написано: «Вы не сломили нашей стойкости и воли к победе. Мы еще вернемся» (из собрания Баира Иринчеева) Последний раз редактировалось Chugunka; 06.12.2017 в 10:52. |

|

#5

|

||||

|

||||

|

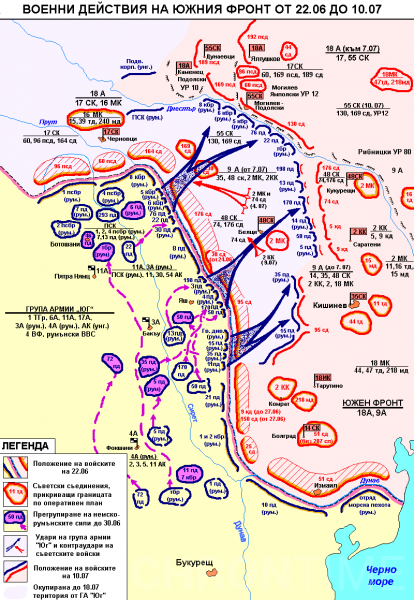

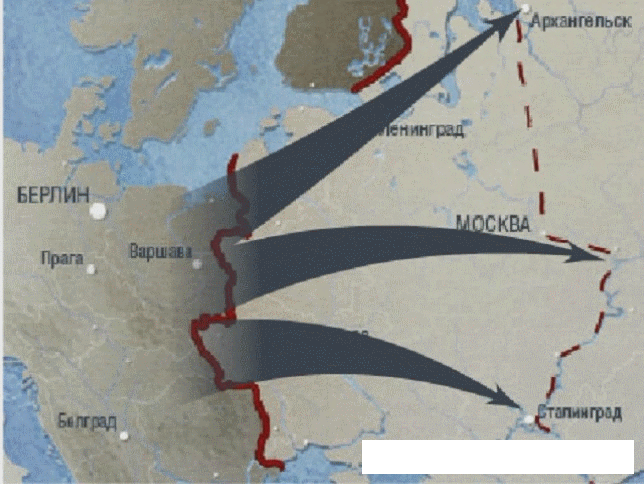

https://chrontime.com/sobytiya-prigr...iya-v-moldavii

22.06.1941 - 26.07.1941 Молдова, Молдавская ССР Бои в Молдавии начались уже с рассветом 22 июня 1941 года. Авиация Германии и Румынии начала наносить удары бомбами по военным объектам, городам, аэропортам. Путем штурмов, румынскими войсками были совершены попытки захвата мостов и плацдармов вдоль реки Прут. За 22 и 23 июня они захватили пять плацдармов, но уже к 25 числу четыре из них были освобождены. Кроме того, советской Дунайской военной флотилией вместе с сухопутными войсками была сделана успешная высадка Дунайского десанта в устье реки Дунай. Они форсировали реку и заняли на берегу Румынии огромный плацдарм. 25 июня основался Южный фронт (под командованием генерала армии И.В. Тюленева), в его составе были 9-ая и 18-ая армии. Управление фронтом базировалось в штабе Московского военного округа, а сам он был совершенно незнаком с полем военных действий. Из-за этого возникла неразбериха вокруг командования войсками, что привело к негативным последствиям. Румынским войскам уже до конца июня удалось в большой степени расширить плацдарм в области Скулян и был совершен успешный захват двух новых. Благодаря успешному развитию наступлений вражеских войск на украинской территории, румынско-немецкая армия приступила к решению задач по ликвидированию советских войск в Молдавии. Командующим немецкой группой армии «Юг» генералом-фельдмаршалом Гердтом фон Рундштедтом 24 июня был отдан приказ руководству 11-ой армии утром 2 июля совершить начало операции по прорыву обороны советских войск. А так же с помощью ударов 11-ой и 17-ой армии по направлению Винницы окружить и разбомбить Южный и Юго-Западный фронта. Основной удар должен был нанестись со скулянского плацдарма. И.В. Тюленев ошибочно предполагал, что наступление врагов будет севернее, с района Могилева-Подольского. Из-за того, что к концу июня немецко-румынская армия глубоко охватила большие силы Юго-Западного фронта, Ставкой Главного Командования был отдан приказ по отводу войск с Львовского выступа в сторону линии укрепленных районов по старой границе государства 1939 года. Так же генерал Тюленев получил приказ по прикрытию отхода войск фронта и к 6 июля перевести правый фланг 18-ой армии к Каменец-Подольскому укрепленному району, для которого следовало вести упорную оборону. Однако, произошло совпадение перехода вражеских войск с передвижениями войск советских, что во многих ухудшило ситуацию. Ссылка на источник: http://resurs.md/stati/957-srajenia  Германские войска строят понтонный мост через реку Прут в Румынии на границе с СССР (1 июля 1941 года).  Наступление немецкой группы армий «Юг» на советский Южный фронт (22 июня — 10 июля 1941 года).  Силы и средства сторон, начало сражения  Приграничные сражения в Молдавской ССР 22 июня — 26 июля 1941 года (Оборонительная операция в Молдавской ССР 1—26 июля 1941 года, Оборонительная операция в Бессарабии и Северной Буковине) — оборонительная фронтовая операция Южного фронта Вооружённых сил СССР против румынско-немецких войск на территории Бессарабии и Северной Буковины в начале Великой Отечественной войны.  Завершились Приграничные сражения в Молдавии, начавшиеся 1 июля 1941 г. Численность войск к началу операции — 364700 человек. Безвозвратные потери — 8519. Последний раз редактировалось Chugunka; 10.12.2017 в 07:12. |

|

#6

|

||||

|

||||

|

https://chrontime.com/sobytiya-priba...naya-operaciya