|

|

#1

|

||||

|

||||

|

http://ttolk.ru/?p=9884

Пока россияне бедны, демократии в стране не будет 03.03.2012  Американский политолог Пшеворский установил закономерность: устойчивая демократия наступает при 13-15 тыс. долларах подушевого ВВП. Формально в России достигнут этот уровень. Но большинство субъектов РФ находятся на уровне развития Иордании или Шри-Ланки, а наступление демократии возможно всего в 5-6 регионах. Свои исследования знаменитый политолог из Чикагского университета Адам Пшеворский проводил в начале 1980-х. Тогда порогом устойчивой демократии он считал 6000 долларов США. Сегодня эта сумма с учётом обесценивания доллара составляет 13-15 тысяч. При этом Пшеворский считал, что обратный переход (от демократии к авторитарным режимам) при достижении этого порога невозможен. Правда, позднее теория Пшеворского получила важное дополнение: авторитарные режимы становятся особенно живучими, когда показатель ВВП достигает 19 тысяч долларов на душу населения. То есть для антидемократичных режимов очень важно пережить период, когда подушевой ВВП растёт с 13 до 19 тысяч. Если взять экономический рост в 5% и умеренный рост населения в 0,5%, этот промежуток гипотетическая страна проскакивает примерно за 9-12 лет. Авторитарные нефтедобывающие страны как раз являют пример важного дополнения к теории Пшеворского: от Саудовской Аравии с её подушевым ВВП в 22 тыс. долларов до ОАЭ (57 тыс.) и Катара (91 тыс. долларов на человека). Из газово-нефтяных автократий близка к нижней точке перехода Венесуэла (подушевой ВВП 12 тыс. долларов), и, видимо, в ближайшие 2-4 года мы будем свидетелями резкого роста демократической активности в этой стране (манифестаций, забастовок – вплоть до свержения режима Уго Чавеса). На подходе к демократизации (скорее всего, тоже через волнения) – и Казахстан, где подушевой ВВП недавно превысил 12 тыс. Первая «оранжевая ласточка» в этой евроазиатской деспотии уже была – недавнее восстание в Жанаозене. Близка к демократическому переходу и Россия. В 2011 г. её ВВП достиг 54,3 трлн. рублей. При населении 142 млн. человек это даёт около 380 тыс. рублей на душу населения, или примерно 13 тыс. долларов. Волнения этой зимой в нескольких крупных городах также указывают, что Россия стоит на первой ступени перехода от автократии к европейским началам. Это признают даже чинуши. Так, вице-председатель Шувалов в январе текущего года говорил: «Когда ВВП на душу населения стремится к 15 тысячам долларов, страна пересекает определённый рубеж, она начинает по другому себя воспринимать, политическая система становится более подвижной».  Но при этом, как уже писал Блог Толкователя, массовые протесты фиксировались в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске. Остальная Россия осталась безучастна. В чём же проблема? И тут для объяснения как раз пригодится теория Пшеворского. Россия ужасно неоднородная не только по бюджетным расходам, зарплатам, но и по создаваемому в субъектах валовому региональному продукту. Так, в самом богатом регионе – Ненецком автономном округе ВРП достигает 3,2 млн. рублей в год на человека, или почти 110 тыс. долларов – это даже больше, чем в мировых лидерах по подушевому ВВП – Катаре и Люксембурге. Да, 90% стоимости продукта, создаваемого в Ненецком АО (а это в основном нефть и газ) отбирает федеральный центр. Но даже оставшаяся десятина позволяет поддерживать здесь довольно высокие (по меркам России) жизненные стандарты. К примеру, зарплата врача в Ненецком АО составляет 80 тыс. рублей, а медика на «Скорой помощи» – 110 тыс. Высокий уровень жизни отразился и на политических предпочтениях: на декабрьских выборах в Думу «Единая Россия» получила в округе 36% (на 13 процентных пунктов меньше, чем в среднем по РФ), КПРФ – 24,8%. На другом полюсе – по-африкански нищие регионы России. Не будем брать самые последние по подушевому ВРП республики Северного Кавказа, из-за плохого статистического учёта там и высокой доли неформальной экономики (но кому интересно, подушевой ВРП в Ингушетии 1300 долларов, это уровень Гаити и Буркина-Фасо). Самая бедная русская область – Ивановская. ВРП на душу населения там составляет 2700 долларов в год. Примерно такой же показатель – в Пакистане и африканской Джибути. Ровно посередине в таблице регионов, на 42 месте находится Тульская область (т.е. половина субъектов по ВРП лучше её, половина – хуже). Подушевой ВРП в этой области 4900 долларов. Примерно такой же показатель наблюдается в Шри-Ланке и Боливии.  «Планку демократии» в 13 тыс. долларов пересекает считанное число регионов: уже упомянутый Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Москва, Сахалин, Тюменская область, Чукотка. Санкт-Петербург близок к этой группе с подушевым ВРП в 12 тыс. долларов – это примерно уровень вышеупомянутых Казахстана и Венесуэлы, а также Болгарии и Турции. Также близка к этому показателю Якутия. Если брать первый и последний регион по уровню ВРП (Ненецкий АО и Ингушетия), то разница между ними достигает 90 раз. Но даже если отбросить эти два крайних региона, а взять ЯНАО (около 50 тыс.) и Ивановскую область, то разница достигнет 18 раз. Разница между ЯНАО и медианной Тульской областью – 10 раз. Среди развитых стран такого чудовищного разрыва между регионами нет нигде. Возьмём, к примеру, США. Подушевой ВРП в самом богатом штате – Аляске, составляет около 62 тыс. долларов, в самом бедном – Миссисипи 28 тыс. Разрыв – 2,2 раза. В Москве подушевой ВРП достиг 22 тыс. долларов. Это уже на уровне Словакии и чуть-чуть не дотягивает до Португалии (23 тыс.). Неудивительно, что эпицентр протестной активности фиксируется именно здесь – тогда как подавляющая часть России по экономическим причинам не дозрела до демократии и ей относительно комфортно жить в евроазиатской автократии, Москва хочет видеть свой город по уровню политико-экономических свобод не хуже Польши (которую она уже обошла – 19 тыс. подушевого ВВП). Интересна ситуация с Новосибирском. В области ВРП составляет всего 7 тыс. долларов на человека. Это уровень Алжира. Но в самом Новосибирске этот показатель выше примерно в 1,5 раза (около 10 тыс.). Но главное даже не это. Этот город попал в странную ситуацию: он уже выстроил модель постиндустриального общества (как в Москве, где превалируют услуги) – но пока без денег. Так, в Новосибирске в 2010 году на каждого жителя города пришлось только 103 тыс. рублей промышленного производства. Для сравнения: лидер рейтинга Уфа выпустила продукции на 388 тыс. рублей на одного жителя, а занявший третье место Омск — 321,5 тыс. рублей. Средний показатель по России также выше новосибирского почти вдвое — около 191 тыс. рублей. Даже в Москве промышленное производство выше, чем в Новосибирске (примерно в 1,5 раза).  Скорее всего, нынешняя протестная активность связана не только с тем, что город по экономическим показателям вот-вот подойдёт к демократии, но и с желанием притока халявных денег – как в Москве. Дотаций, субвенций и преференций – на которые можно было бы быстро заполнить уже подготовленную постиндустриальную инфраструктуру. Новосибирск хочет стать второй Москвой, пусть и в региональном масштабе – столицей некого Сибирского государства. Тогда бы сырьевая рента потекла и в этот город. Очевидно, что власть понимает сложившуюся ситуацию: она сама вскормила в Москве остров демократии. Пусть пока и потенциальной. Как можно было бы подморозить Москву? Перенести столицу в другой город (интересно, что ещё два государства со схожей экономической моделью – аграрно-сырьевой – Канада и Австралия, имеют столицы в виде маленьких городов). А вслед за ней – штаб-квартиры сырьевых корпораций. Это уменьшило бы валовый региональный продукт раза в 2, до 10-11 тыс. долларов на москвича. Но власть в России сегодня слишком слаба, чтобы осуществлять такие масштабные проекты. И правильнее было бы скопировать одну из составляющих «китайского пути»: «Одна страна – две системы». Демократичные Гонконг и Макао существуют по европейским правилам (в Гонконге даже сохранена британская судебная система), остальной Китай – как азиатская деспотия. В России такими демократическим анклавами могли бы стать доросшие до Европы Москва и Питер, Сахалин, пара нефтегазовых регионов. Со свободными выборами, местным самоуправлением, евросоциалистическим распределением, профсоюзами, с безвизовым въездом в Европу. Кстати, президентом такой европейской России мог бы стать остающийся без работы Дмитрий Медведев (а Владимир Путин – президентом азиатской России). Но нельзя забывать, что за граждан России выбор исторического пути может сделать обрушившийся рынок сырья. Упадёт нефть в 2 раза (до 60 долларов), девальвируется рубль в 2 раза (до 60 рублей за доллар) – и таким же темпом рухнет российский ВВП. Нынешний подушевой ВВП сократится с 13 тысяч до 6,5 тыс. – как раз до уровня Египта. И все разговоры о демократии закончатся. +++  *В сравнении ВРП региона и ВВП страны существует небольшая погрешность. Так, правительства часто (как, к примеру, в России) пытаются «выравнивать» бюджеты регионов за счёт дотаций. Однако, как уже писал Блог Толкователя, разница в подушевом бюджетном обеспечении субъектов в России всё равно очень велика: до 8 раз между крайними регионами и 3-4 раза от медианных величин. Тем не менее, ВРП регионов всё равно очень хорошо показывает их уровень развития – как экономического, так и социального. Последний раз редактировалось Chugunka; 09.09.2021 в 14:42. |

|

#2

|

||||

|

||||

|

http://www.vedomosti.ru/opinion/news...snost?full#cut

Намного меньше людей гибнет от стихии в тех странах, где обществу удалось установить контроль за властью и обуздать коррупцию  Алексей Захаров Vedomosti.ru 05.09.2013 Утром 1 ноября 1755 г., в День всех святых, столица Португалии Лиссабон подверглась разрушительному землетрясению, за которым последовало цунами и многодневные пожары, в итоге унесшие жизни не менее чем 50 000 человек. Уже тогда люди понимали, что причина столь больших жертв — не только «воля Божья», но и (выражаясь современным языком) экономическое и институциональное развитие страны. Об этом говорят записи современников — например, французского философа Жан-Жака Руссо. Сегодня же мы можем точно оценивать эффекты таких факторов, как география, институты, или экономического развития на число людей, гибнущих в природных катаклизмах. Выводы исследователей таковы: все страны — богатые и бедные, свободные и несвободные — одинаково подвержены природным катастрофам; однако и богатство, и демократия делают жизнь в стране намного более безопасной. Огромная разница в смертности между богатыми и бедными странами не может не бросаться в глаза. Американский экономист Дэвид Стомберг приводит следующие данные: за период между 1980 и 2004 гг. в наиболее бедных странах мира жертвами различных природных катаклизмов стали свыше 900 000 человек — причем эти цифры не включают в себя гуманитарные последствия катастроф, которые могут быть на порядок больше. В сравнимой по размерам группе богатых стран погибших было приблизительно 75 000 — в 12 раз меньше, чем в бедных странах. Детальные исследования показывают, что эта разница должна складываться из нескольких разных источников. Важно как само богатство, так и вещи, обычно ему сопутствующие, а именно институциональное развитие и равенство доходов. Профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Мэтью Кан в работе, опубликованной в 2005 г., использовал данные по числу погибших в результате природных аномалий в 57 странах за 1980-2002 гг. Далее при помощи статистического анализа он оценил эффект отдельных факторов на смертность. Согласно Кану, богатство важно само по себе. Десятикратная разница в подушевом ВВП должна транслироваться в трехкратную разницу в смертности — и это при условии, что мы предполагаем равными и неравенство доходов, и уровень развития политических институтов. Причина во многом в том, что безопасность является благом, потребление которого растет вместе с доходом. Человек, живущий на $1000 в год, может позволить себе потратить намного меньше, чем тот, чей годовой бюджет составляет $20 000. По той же причине сильнейшее влияние на смертность оказывает и неравенство доходов. По оценкам Кана, если взять две страны, отличающиеся только по уровню неравенства (и если разница в неравенстве соответствует разнице между типичными странами Европы и Латинской Америки), то число погибших в землетрясениях и других катастрофах в стране с меньшим неравенством должно быть в 2-3 раза ниже. И это опять же при равных средних доходах, демократии и плотности населения. Политические институты столь же важны, как и экономика. Подотчетность власти, контроль над коррупцией, защита прав собственности и демократия - все это очень сильно влияет на то, насколько люди оказываются защищенными от ураганов, наводнений и лесных пожаров. Переход от полуавторитарной системы (как в нашей стране) к настоящей демократии должен снизить количество погибших процентов на 30-40. Это факт: в стране, в которой исполнительная власть не выбирается, а назначает сама себя, у руководства существует меньше стимулов обеспечивать безопасность своих граждан. Грамотное городское планирование, создание и соблюдение строительных норм, поддержание инфраструктуры — все это требует лишних управленческих усилий. Этих усилий будет меньше, если у руководства нет угрозы потерять кресло (а то и свободу), когда оно окажется не готово встретить очередной каприз природы. К сожалению, ни богатство, ни эффективное правительство не могут полностью застраховать жителей страны от стихии. Процветающая Япония потеряла почти 20 000 погибшими и пропавшими без вести во время страшного землетрясения 2011 г. Каждый год десятки — иногда сотни — жителей американских равнин гибнут в результате торнадо, возникновение которых метеорологи пока не умеют предсказывать с нужной точностью. География — расстояние страны до экватора, средняя высота над уровнем моря, континент, да и плотность населения — все это имеет значение. Но нельзя спорить и с тем, что меньше, намного меньше людей гибнет в тех странах, где обществу удалось установить контроль за властью и обуздать коррупцию. Это еще один повод задуматься над тем, какая политическая система нужна нашей стране. Опыт последних лет показывает, что именно управленческие ошибки и инертность руководства были причинами неготовности нашей страны к вызовам природы — таким, как прошлогоднее наводнение в Краснодарском крае или нынешнее, в Приамурье. Автор — доцент национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/opinion/news...#ixzz2e10ih084 |

|

#3

|

||||

|

||||

|

http://slon.ru/economics/pochemu_dem...-1077683.xhtml

Переход страны к демократии дает дополнительные 18 процентных пунктов (п.п.) к росту ВВП в течение 30 лет, пришли к выводу Дарон Асемоглу, Джеймс Робинсон, Суреш Найду и Паскуаль Рестрепо в новом исследовании «Демократия вызывает рост». Много это или мало? За последние десять лет – то есть с 2004 года (первого года после начала «дела ЮКОСа» – ученые считают, что именно тогда Россия перестала быть демократией) и по 2013 год включительно – российская экономика росла в среднем на 4,0% в год. Если бы в эти годы мы жили при более демократическом режиме, то, как прикинул Slon, по теории Асемоглу с соавторами средние темпы роста могли составить 4,2%. Предположим, что Россия продолжит расти теми же темпами, что росла в 2004–2013 годах, и в стране сохранится такой же политический режим. Тогда к 2034 году экономика РФ станет в 3,24 раза больше, чем в 2004-м. А если бы эти 30 лет у нас была демократия, то рост составил бы 3,42 раза. Оценки, конечно, грубые, но зато теперь мы знаем, во сколько России обходится отсутствие демократии. Как Асемоглу и его соавторы пришли к своим выводам? Они собрали данные для 175 стран в период с 1960 по 2010 год. Демократическая страна или нет, определялось по данным исследований Freedom House и проекта Polity IV. Страна считалась демократической, только если оба источника считали ее таковой. Freedom House и Polity IV – два основных набора данных, но если в одном из них информация на нужный год по какой-то стране отсутствовала, обращались к другим, менее известным исследованиям демократии. Таковых было три: «Пересмотренные демократия и диктатура» Чейбуба, Ганди и Вриленда, «Полный набор данных о политических режимах, 1800–2007» Боиска, Миллера и Росато, «Демократизация и рост» Папаианну и Сируниса. В исследовании страны определялись либо как демократические, либо как недемократические. Авторы насчитали 122 перехода от демократии к недемократии и 71 случай обратного перехода. Например, Россия, по их методологии, перешла к демократии в 1993 году и последовала в обратном направлении в 2004-м. Данные о ВВП взяты у Всемирного банка. Влияние страновых эффектов, таких как качество институтов или изначальный уровень экономического развития, исключено. Асемоглу (который, кстати, входит в топ-10 самых цитируемых экономистов мира) с соавторами пришли к выводу, что переход страны к демократии приводит к ускорению роста ВВП в длительной перспективе. Среднее отношение ВВП на душу населения страны, которая переживает демократизацию, в долларах 2000 года, к аналогичному показателю недемократической страны, пунктов в логарифмическом масштабе* Снимок экрана 2014-03-30 в 6.53.32.png Время, лет (0 – переход от недемократии к демократии) * = 100 x ln (ВВП на душу населения страны, которая переживает демократизацию, в долларах 2000 года/ВВП на душу населения аналогичной недемократической страны в долларах 2000 года) Источник: NBER Первые пять лет демократизация не дает заметных результатов: всего 2,14% дополнительного экономического роста. Но на горизонте 25–30 лет выгоды от демократии куда более ощутимы: 17,58%. Из графика также заметно, что демократизации предшествует явное замедление экономического роста или даже кризис. Каким образом демократия влияет на экономический рост? Авторы исследования говорят, что это трудный вопрос. Возможные причины – демократии чаще прибегают к экономическим реформам (подтверждение этого – эмпирическое исследование группы экономистов из МВФ и Калифорнийского университета Лос-Анджелеса), улучшают человеческий капитал через образование и здравоохранение, предоставляют больше общественных благ, увеличивают инвестиции. Также демократизация помогает справиться с общественным недовольством. Другой важный вывод заключается в том, что переход к демократии может помочь ускорить экономику не только уже развитым странам, но и бедным. А вот обратное не верно – если страна богатеет, то это автоматически не приводит к переходу к демократии. Это Асемоглу и Робинсон установили в своем предыдущем исследовании – «Доходы и демократия». |

|

#4

|

||||

|

||||

|

http://www.finmarket.ru/main/article/3587136

23 декабря 2013 года 23:16 РИА Новости, Максим Блинов  Митинги на Болотной площади стали символом протеста городского среднего класса против махинаций на выборах. Это объяснимо, считает известный экономист Дэрон Асемоглу из MIT. Именно среднему классу демократия приносит наибольшую пользу: благодаря перераспределению налогов он богатеет за счет самых богатых и самых бедных Кембридж, Массачусетс. 23 декабря FINMARKET.RU - Демократия приводит к росту экономики. Этот тезис - один из китов экономической науки, на нем основана доктрина о превосходстве экономик развитых стран, которого можно достичь только демократизируя политическую жизнь. Один из 10 самых цитируемых экономистов в мире Дарон Асемоглу в своей новой работе "Демократия, перераспределение и неравенство" пытается расшатать эти устои. Ученый утверждает, что отношения демократии и ВВП намного сложнее, чем принято думать. Демократия и общественное богатство - теория Принято считать, что недемократические режимы вредны для экономического развития. В странах с авторитарным или тоталитарным типом правления определенная часть населения не имеет возможности влиять на происходящие процессы и получать справедливую долю общественных благ. Системы, при которых одна часть общества использует другую, могут быть разными. Один из самых ярких примеров - апартеид в Южной Африки. Главное, что в результате в таких государствах происходит имущественное расслоение, которое все больше усиливается. Демократия ведет к снижению неравенства. Одно из канонических исследований американских экономистов Мельцера и Ричарда доказывает, что, увеличение числа избирателей увеличивает перераспределение общественных богатств и уменьшает неравенство. Изъяны демократии Асемоглу почти со всеми этими доводами не согласен. Во-первых, демократия может быть захвачена или ограничена. В конечном итоге эффективность перераспределения зависит не только от того, что написано в Конституции, но и от того, как она соблюдается. В истории нередки случаи, когда законно выбранное правительство затем устанавливало контроль над правоохранительными органами или захватывало власть другими способами. Позитивное влияние такой номинальной демократии будет ограничено. Во-вторых, в соответствии со знаменитым "Законом директора", демократия может приводить к тому, что правительство будет перераспределять доходы в пользу населения со средним доходом. Поскольку при демократии политики в наибольшей степени отражают интересы избирателей, находящихся в середине социального спектра. Самый выгодный политический строй Асемоглу вместе с коллегами решил проверить, действительно ли демократия самый выгодный с экономической точки зрения строй, и кому он выгоден. Для этого он проанализировал, есть ли зависимость между демократическим строем и налоговыми поступлениями, и как доля налогов от ВВП меняется в зависимости от стадии развития демократии. Для оценки степени демократичности страны исследователи использовали данные неправительственной организации Freedom House, оценивающей состояние политических и гражданских свобод, и статистику исследовательской компании Polity. Результаты исследования Демократия оказывает воздействие на налоговые поступления, а также на общую сумму государственных доходов в процентах от ВВП. В долгосрочной перспективе демократия увеличивает поступления на 16%. Эта связь является устойчивой и не зависит от других факторов, влияющих на налоги, таких, как беспорядки или войны.  Ученые обнаружили положительное влияние демократии на уровень образования в стране. Доля населения, посещающего среднюю школу, возрастает в долгосрочной перспективе на 67%. Кроме этого демократизация ведет к изменению структуры экономики. Доля населения, занятого не в сельском хозяйстве, растет на 4%-11%, увеличивается несельскохозяйственная доля производства - от 6% до 10%. Но все это не приводит к существенному сглаживанию имущественного неравенства.  Неравенство и демократия не связаны В некоторых странах неравенство снижается после демократизации, но устойчивой связи между демократией и повышением справедливости распределения общественных благ. Более того, демократизация увеличивает неравенство в странах, в которых доля занятых в сельском хозяйстве выше, чем в среднем. Это происходит потому, что демократия создает неравный доступ ко вновь открывшимся возможностям. В более урбанизированных обществах растет престиж и оплата более квалифицированных профессий. А сельские жители не могут претендовать на высококвалифицированные рабочие места. В общем и целом, демократия имеет тенденцию к увеличению неравенства, приходит к выводу Асемоглу. Выгодней всего этот строй оказывается для среднего класса, который благодаря перераспределению налогов богатеет за счет самых богатых и самых бедных слоев населения. |

|

#5

|

||||

|

||||

|

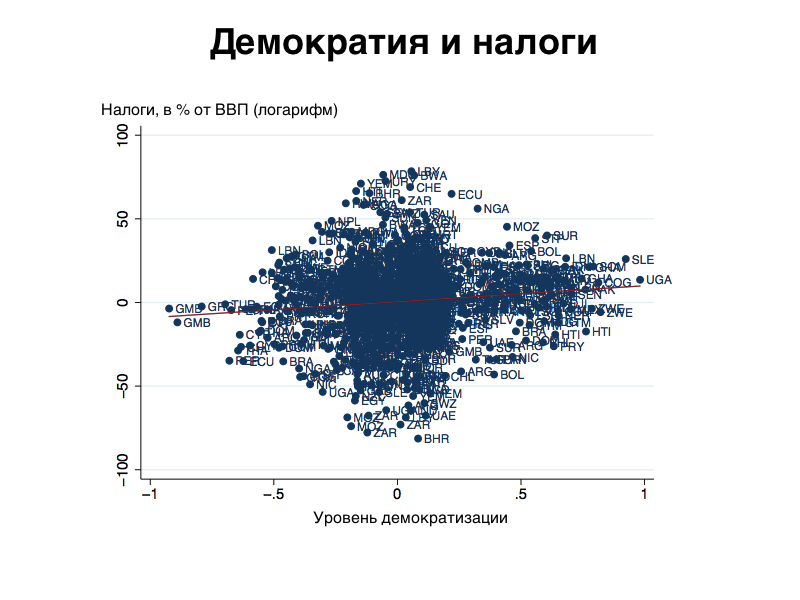

Небольшой научный прорыв. Один из самых давних вопросов экономики развития - "гипотеза модернизации", вопрос о том, в какую сторону работает причинно-следственная связь: демократия следует за богатством или наоборот, демократизация приводит к более высоким темпам роста. Корреляция богатства и демократии несомненна, а причинно-следственную связь установить очень трудно (см. обсуждение возникающих, на современном уровне, сложностей в критической рецензии Дарона Асемоглу на "Экономические последствия конституций" Перссона-Табеллини).

Так вот - новая статья Асемоглу и группы соавторов (http://www.nber.org/papers/w20004) делает большой шаг вперёд - их анализ показывает, что причинно-следственная связь есть и работает она "от демократии к богатству". Демократизация ведёт к увеличению темпов роста. Это прорыв, потому что большая часть работ (см. последний обзор) до сих пор показывала скорее, что демократия не сказывается на росте положительно. В своём блоге Why Nations Fail Дарон и Джим популярно объясняют, какое очевидно наблюдаемое явление сильно осложняет анализ, давая возможность из одного и того же графика получать разные выводы. Собственно, это просто тот факт, что демократизация, как правило, следует за экономическим кризисом. (В этом утверждении, заметим, не подразумевается причинно-следственной связи - вполне возможно, что несмотря на то, что во времени кризис предшествует демократизации, зависимость может быть и обратной.) В зависимости от того, на какие временные отрезки разбить график (например, приведенный в записи в блоге), можно получить и разные зависимости между индикаторами богатства и демократии. В новой работе Дарон и Ко используют новую технику статистического анализа данных. Это рассказывается в этой же записи блога, только текст перестаёт быть научно-популярным. Ну так, научно-популярный текст, ориентированный на аудиторию простых профессиональных экономистов... Для тех, кому хочется видеть, какой кирпичик занимает эта статья во всей WNF-теории, напоминаю, что у меня есть мини-обзор (скорее, аннотированный список) научных статей, на которые опирается "вся теория" Асемоглу и Робинсона. |

|

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

|

|