|

|

#1

|

||||

|

||||

|

http://www.ej.ru/?a=note&id=23941

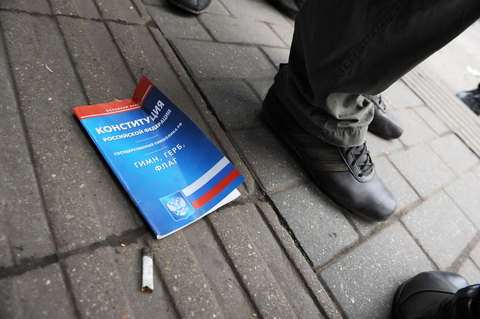

12 ДЕКАБРЯ 2013 г.  ИТАР-ТАСС В преддверии двадцатилетия Конституции Российской Федерации вновь активизировались разговоры о том, что нам делать с основным законом страны, поскольку с его несовершенством связывают те беды, которые преследуют Россию. Одни предлагают принять новую Конституцию. На вопрос, как это сделать, многие из них отвечают: провести Конституционное собрание. Насчет такого собрания скажу сразу: идея хорошая, но невыполнимая. И вот почему. Для его легитимности, дабы потом никто не подвергал сомнению полномочность Конституционного собрания, необходимо провести выборы делегатов по всей стране с участием всех политических сил. Это требует огромного административного ресурса и весьма значительных финансовых средств. Такого административного ресурса у сторонников собрания нет, а в условиях жесткого противодействия власти не удастся собрать нужные средства и организовать нормальные выборы в масштабах страны. Требовать от нынешней власти принятия новой Конституции тоже бесполезно. Тем более если в результате Россия должна превратиться в парламентскую республику. Другие предлагают совершенствовать действующую Конституцию, внося в нее поправки. Часть сторонников такого варианта жаждет сократить полномочия президента, упрочить федерализм и местное самоуправление. Но есть те, кто мечтает внести в Конституцию православие как основу единения страны, «духовную скрепу», вернуть государственную идеологию, установить приоритет внутреннего законодательства над международным. Их единомышленники уже увеличили срок, на который избираются президент и Государственная дума. Какие поправки будут внесены в конце концов? Нетрудно догадаться, что в нынешней ситуации лучший шанс имеют те, которые предлагаются сторонниками нынешнего режима, всё более отдаляющегося от демократии. Так стоит ли поддерживать в настоящий момент вариант совершенствования Конституции поправками? Тем более что проблема не в тексте Конституции, хотя он, разумеется, не идеален. Проблема в том, что называется правоприменительной практикой. Разве Конституция не гарантирует независимость судебной системы и разделение ветвей власти? Но что мы имеет в действительности? Полностью зависимый от исполнительной власти суд, Государственную думу, с готовностью выполняющую любые пожелания Кремля. Какие изменения необходимо внести, чтобы судебная система и представительная ветвь власти обрели самостоятельность? Никакие. Надо всего лишь исполнять Конституцию. Разве права человека не соблюдаются потому, что это не предусмотрено Конституцией? Вовсе нет. Но чтобы они соблюдались, надо всего лишь следовать конституционным нормам. Проблема в нас, в нашей культуре. . Вот с чем надо бороться, укореняя законопослушность. Давнее отсутствие уважения к человеческой личности, только усилившееся в годы коммунистического режима, оборачивается рабской психологией заметной части населения. Неуменье самоорганизовываться для защиты собственных прав приводит к разрозненности населения, неспособности контролировать власть, отстаивать интересы тех или иных групп населения. Вот почему власть и на федеральном уровне, и на местах может спокойно нарушать Закон, и прежде всего Конституцию. Так что первоочередные задачи: становление законопослушности, уважения к человеческой личности, умения самоорганизовываться. Но в этом нынешняя власть нам не помощник – ей выгодно существующее положение. Наплевательское отношение к Закону давно является нашей национальной чертой. А нам – тем, кто хочет, чтобы Россия стала полноправной частью цивилизованного мира, чтобы власть чувствовала свою ответственность перед народом, чтобы появились наконец в нашей стране граждане и возникло гражданское общество – нам надо немало потрудиться. Потому что менять культуру непросто. Но это необходимо. А уж потом, когда удастся обеспечить выполнение действующей Конституции, можно будет подумать о внесении в нее поправок, дополнений. Или принять новую Конституцию. При заинтересованном участии подавляющей части граждан. Только это будет не скоро. Автор – генеральный директор журнала «Знание-сила», участник Конституционного совещания 1993 года. Фото ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов Последний раз редактировалось Ульпиан; 10.05.2022 в 14:56. |

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

|

|