|

|

#2251

|

||||

|

||||

|

http://waralbum.ru/350753/

12 СЕНТЯБРЯ 2018  Фото: Французская полиция обеспечивает депортацию мужчин-евреев из Парижа Посадка в вагоны производится на железнодорожной станции Аустерлиц. Большинство мужчин-евреев были родом из Польши, которые в количестве 3 747 человек, на четырех поездах, были вывезены в лагерь к юго-западу от Парижа. После оккупации, французская полиция продолжала служебную деятельность под руководством немецких властей. Источник информации о фото: 1. somewereneighbors.ushmm.org |

|

#2252

|

||||

|

||||

|

Глава 7.

Боевые действия на море 7.1. Действия на британских коммуникациях. «Торпедный кризис» Среди многих парадоксов, которые таит в себе библиография Второй Мировой войны, действия флотов занимают особое место. Для того чтобы понять суть проблемы, коснемся теории военно-морского искусства. Как известно, в отличие от сухопутных войск, которые имеют два вида боевых действий — наступление и оборону, у военно-морского флота совершенно другое деление: самостоятельные и совместные (с сухопутными войсками) действия. Со времен англо-голландских войн до начала XX века для морских войн преобладающими были именно первые, среди которых ведущее направление занимали задачи уничтожения флота противника в море и в базах. Умами адмиралов целиком владела теория генерального сражения, ярчайшими проявлениями которого в наше время стали Цусима и Ютланд. Однако уже в Первую Мировую войну столкновения линейных сил стали явлением скорее случайным, чем закономерным, что отразилось в превознесенной концепции «fleet in being». Во Второй Мировой войне на первое место в деятельности военно-морских сил вышли защита и нарушение морских коммуникаций в самостоятельных действиях и морские десантные операции в совместных действиях. Как правило, задачи по уничтожению группировок ВМС противника или просто его крупных единиц решались именно в ходе этих действий. И все же, несмотря на указанное смещение акцентов, большинство «популярных» историков из конъюнктурных соображений отождествляют действия флотов с действиями крупных надводных кораблей. В результате из истории войны на море выпадают месяцы, и даже годы. Все вышесказанное в полной мере относится к Норвежской кампании. Практически любая книга, затрагивающая данную тему, ограничивается перечислением побудительных мотивов вторжения, рассказом о событиях 9 апреля, боях эсминцев под Нарвиком, а затем невероятным образом перескакивает на завершающие операции. Действия надводных сил и подводных лодок в этот период описаны поверхностно, а информация о деятельности норвежского флота начисто отсутствует. Самое печальное состоит в том, что этот вполне объяснимый, но едва ли простительный стереотип свойственен даже весьма солидным западным изданиям, что уж говорить о литературе, издававшейся у нас в стране. Между тем, в водах норвежских фьордов разворачивались порой драматичные события. * * * После успешной высадки в Норвегии союзных войск для ВМС каждой из противоборствующих сторон на первое место вышли задачи обеспечения своих морских коммуникаций с портами, на которые опирались в своих действиях сухопутные войска. Отметим некоторые особенности, характерные для морских операций данного периода. Поскольку порты, являвшиеся конечными точками маршрутов германских и британских транспортных судов, находились на значительном расстоянии друг от друга, случайных столкновений военно-морских сил быть не могло. Активные действия надводных кораблей на коммуникациях противника также исключались: для немцев — из-за господства британского флота на море, для англичан — из-за господства германской авиации в воздухе. Из-за истребительного противодействия самолеты Бомбардировочного командования не могли оказывать серьезного воздействия на немецкие порты и коммуникации. Люфтваффе, как раз наоборот, наносили по неприятельским портам выгрузки и, частично, портам погрузки весьма ощутимые удары. Наконец, в силу самого характера маршрутов, лежавших в открытом море, англичане физически не могли организовать ничего подобного немецкой системе обороны судоходства на переходах, они были вынуждены действовать единственным способом — непосредственной защитой конвоев. Противолодочная авиация сопровождала их исключительно на начальном этапе перехода, фактически вне зоны развертывания германских подводных лодок. С другой стороны, англичанам практически не требовалось принимать во внимание наличие минной опасности, в то время, как немцам приходилось выделять значительное количество тральщиков на очистку фарватеров от мин, ставившихся союзными подводными лодками и авиацией… Вернувшись 15 апреля в Скапа-Флоу, адмирал Форбс направил Адмиралтейству меморандум, в котором отразил свои соображения по поводу планов дальнейшего использования военно-морских сил. Флоту ставились следующие задачи: — осуществление ближней блокады Нарвика и поддержка войск, действующих в данном районе; — поддержка войск в Намсусе и Ондальснесе, стремясь лишить противника возможности использовать шхерные фарватеры у норвежского побережья; — подводным лодкам — ведение боевых действий в Скагерраке и Каттегате, а надводным кораблям — патрулирование в этих водах с целью ослабить противолодочную оборону противника; — авианосной авиации — подавление контролируемых противником аэродромов, с которых действовали его самолеты. Хотя основная тяжесть организации снабжения сухопутных группировок в Нарвике, Намсусе и Ондальснесе лежала на британских военно-морских силах, неоценимую помощь оказывал англичанам французский флот. Его деятельность в ходе Норвежской операции была, пожалуй, наиболее напряженной за весь период 1939–1940 гг. (до Июньского перемирия). Уже 11 апреля первый французский конвой с бригадой альпийских стрелков покинул Брест, и в дальнейшем значительная часть судов, задействованных для перевозки в Норвегию войск и снабжения, была французской. Они производили погрузку главным образом в Бресте, откуда следовали вдоль западного побережья Англии до Скапа-Флоу, встречались там кораблями эскорта и далее шли в обход Оркнейских и Шетландских островов до портов на норвежском побережье. Всего французскими судами было переброшено 23 900 человек. Обычной практикой было разделение конвоев на две группы: быстроходную «FP» и тихоходную «FS». Быстроходными конвоями перебрасывался личный состав, тихоходными — вооружение, средства транспорта и снабжение. Оба каравана покидали порт формирования одновременно, имея общее прикрытие, а к месту выгрузки тихоходная группа обычно прибывала на день позже, за это время пехота успевала сойти на берег. Всего за период с 11 апреля по 6 мая в Норвегию было проведено 10 конвоев. Конвой «NP-1» Первая группа: транспорта «Хробры», «Эмпресс ов Австралия» ; эскорт — крейсера «Манчестер», «Бирмингем», «Каиро», 3 эсминца; вышла из Клайда 11 апреля, прибыла в Намсус 13 апреля. Вторая группа: транспорта «Баторий», «Монарх ов Бермуда», «Рейна дель Пасифико» ; эскорт — линкор «Вэлиэнт», 9 эсминцев; вышла из Скапа-Флоу 11 апреля, прибыла в Харстад 14 апреля. Конвой «FP-1» вспомогательные крейсера «Эль Джезаир», «Эль Кантара», «Эль Мансур» ; эскорт — лидеры «Бизон», «Эпервье», «Милан» ; вышел из Бреста 11 апреля, прибыл в Намсус 18 апреля. Конвой «FP-1В» транспорт «Виль д(Оран» ; эскорт — лидеры «Тартю», «Шевалье Поль», «Майе Брезе» ; вышел из Бреста 11 апреля, прибыл в Намсус 19 апреля. [без номера] транспорт «Виль д(Альжер» ; эскорт — крейсер ПВО «Калькутта», лидер «Бизон», эсминец «Фудруайян» ; вышел из Розайта 22 апреля, прибыл в Ондальснес вечером 23 апреля. Конвой «FS-1» транспорта «Амьенуа», «Кап Блан», «Сомюр» ; эскорт — эсминцы «Булонэ», «Брестуа», «Матабеле» ; вышел из Скапа-Флоу 26 апреля, прибыл в Намсус 27 апреля. Конвой «FP-2» (быстроходный) транспорта «Дженно», «Фландр», «Президан Думер» ; Конвой «FS-2» (тихоходный) транспорта «Брестуа», «Шато Пави», «Сен Фирмэн» ; общий эскорт — лидеры «Тартю», «Шевалье Поль», «Милан», эсминцы «Кодрингтон», «Фэйм» ; вышли из Скапа-Флоу 24 апреля, прибыли в Харстад соответственно 27 и 28 апреля. Конвой «FP-3» (быстроходный) транспорта «Виль д(Альжер», «Монарх ов Бермуда», «Коломби», «Шанонсо», «Мексик» ; Конвой «FS-3» (тихоходный) транспорта «Альбер Леборн», «Ансейнь Морис Прешак», «Сен Клэр», «Вулькен» ; общий эскорт — 5 британских и 1 французский эсминцы; вышли из Скапа-Флоу 1 мая, прибыли в Харстад и Тромсё 5 и 6 мая соответственно. Уязвимость транспортов от атак с воздуха вынуждала значительную часть войск доставлять в Норвегию на борту боевых кораблей. Главным образом это касалось самой южной группы, так как Ондальснес и прилегающие к нему районы подвергались наиболее сильным налетам. 22 апреля крейсер «Аретьюза» доставил в Ондальснес наземный персонал RAF с необходимыми материалами для оборудования аэродрома. В то же время эскадра вице-адмирала Эдвард-Коллинза продолжала переброску пехотных подразделений. 23 апреля крейсерами «Галатеа» (флагман), «Глэзгоу», «Шеффилд» и шестью эсминцами в Ондальснес была доставлена первая группа 15-й пехотной бригады; на следующий день крейсерами «Бирмингем», «Манчестер», «Йорк» и тремя эсминцами — вторая. Много трудностей было связано с тем, что союзникам приходилось использовать базы, не приспособленные для снабжения крупных воинских формирований. Намсус и Ондальснес являлись портами второстепенного значения и практически не имели оборудования, необходимого для обработки крупных судов, а линии коммуникаций, связывающие их с внутренними районами страны, не были достаточно развиты. Разгрузка транспортных средств, артиллерии, провианта и бензина становилась проблемой даже при отсутствии противодействия. Например, «Виль д(Альжер» в ночь на 24 апреля не смог высадить всех из 1100 человек, находившихся на борту. Шторм со снегом и повреждения портовых сооружений не позволили ему подойти к причалу, разгрузка велась при помощи шлюпок. Чтобы успеть покинуть порт до рассвета, был вынужден оставить на борту 350 солдат, всех вьючных мулов и большую часть зенитных орудий. Немецкие бомбардировщики усложняли задачу во много раз. Они создавали угрозу транспортам как в открытом море, так и на стоянках. Опасаясь воздушных налетов, генерал Картон де Уайерт приказал все разгрузочные работы и передвижения войск производить под покровом темноты. Военно-морские силы прилагали все усилия, чтобы морские ворота Норвегии оставались открытыми. Противовоздушную оборону портов осуществляли корабли британского флота. Во второй половине тридцатых годов шесть легких крейсеров типа «С», построенных в конце Первой Мировой войны, были модернизированы и переклассифицированы в крейсера ПВО. Корабли вооружались 102-мм орудиями с большим углом возвышения и стандартными многоствольными «пом-помами», на них устанавливались радары воздушного наблюдения. Основным назначением крейсеров должна была стать защита флота от воздушного нападения в море, но зачастую им приходилось действовать там, где не имелось других зенитных средств. Именно так обстояло дело на этот раз. «Карлайл» и «Кюрасау» прибыли в Ромсдальс-фьорд с кораблями Эдвард-Коллинза. Вместе со шлюпами «Блэк Суон», «Фламинго», «Пеликан», «Биттерн» и «Флитвуд» они составили основу противовоздушной обороны Ондальснеса и Молде. Командование группой зенитного прикрытия было возложено на командира 20-й эскадры крейсеров контр-адмирала Дж. Вивиена, державшего свой флаг на «Карлайле». Аналогичная группа была создана в Намсусе: в нее вошли крейсера ПВО «Каиро», «Кёрлью» и шлюп «Оклэнд». В течение следующих десяти дней они отразили множество воздушных атак, израсходовали огромное количество боеприпасов, но полностью справиться с ситуацией им было не по силам. Слишком тонкая броня крейсеров ПВО и полное отсутствие таковой у легких кораблей делали их чересчур уязвимыми. Главное вооружение крейсеров плохо помогало против главнейшего противника — пикирующих бомбардировщиков Ju-87 «Штука», а их радары в условиях скалистого побережья фьордов оказались практически бесполезными. Противолодочные траулеры, несмотря на слабое зенитное вооружение, вносили весомую лепту в оборону портов. Командир отличившегося в Намсусе траулера «Араб» лейтенант-коммандер Ричард Б. Станнард стал третьим кавалером Креста Виктории в ходе Норвежской кампании. И все же противовоздушная оборона Намсуса и Ондальснеса, основных баз союзников в Норвегии, оставляла желать лучшего. Разгрузку транспортов приходилось производить исключительно ночами. Иногда не спасало и это. В частности, груз транспорта «Виль д(Оран», выгруженный в Намсусе за ночь, утром погиб под немецкими бомбами. 20 апреля германская авиация подвергла город и порт ожесточенной бомбардировке, в которой участвовало 68 самолетов. По стечению обстоятельств, в гавани не оказалось ни одного из крейсеров ПВО: «Каиро» сопровождал возвращавшиеся в Англию транспортные суда, а «Кёрлью» вышел из порта для дозаправки. Потери среди мирного населения оказались невысокими — 22 человека, но городские деревянные постройки были уничтожены практически полностью. Сильно пострадали портовые сооружения, а в гавани был потоплен вооруженный траулер «Ратлэндшир». Когда вечером эсминец «Нубиэн» вошел в порт, его моряки увидели «море огня из конца в конец». Доставалось от бомбардировщиков и боевым кораблям. 19 апреля в Намсусе пилоты «юнкерсов» из II/KG 30 — те самые, что разделались с «Саффолком» — снова показали свое превосходство над корабельными зенитками: «Эмиль Бертэн» получил повреждения и вынужден был уйти в Скапа-Флоу на ремонт. Лейтенант Вернер Баумбах так описывал выпавший на его долю успех: «Внезапно под нами появляется группа вражеских кораблей. Мы одновременно видим цель и кричим в один голос: «Линкор!»… В первое мгновение я действительно принял его за линкор, настолько большим он казался в тесном фьорде. Только когда мы приблизились, стало ясно, что это крейсер… С крейсера и транспортов начинается сильный зенитный огонь. Крейсер ведет лишь заградительный огонь, так как над ним плотные облака… Найдя крохотную дырку в облаках, мы пикируем. Большой палец левой руки лежит на кнопке сброса бомб, я напряженно всматриваюсь в бомбовый прицел. Выйдя из облаков, ловлю крейсер в прицел и уже больше не выпускаю. Корабль резко меняет курс, пытаясь уклониться. Мы должны попасть в него! Сброс! Толчок говорит о том, что бомбы пошли вниз, и я начинаю выводить машину из пике. Через мгновение голос бортрадиста: «Попадание в середину корабля в кормовой части!»… Бортстрелок успевает сфотографировать взрывы и пожар на борту нашей жертвы».{42} Вместо «Бертэна» 22 апреля в норвежские воды был направлен «Монткальм», на который адмирал Дерьен перенес свой флаг. 24 апреля во время воздушного налета на Ондальснес был поврежден «Кюрасау» ; на следующий день бомбардировщиками Не-111 из состава III/LG 1 были потоплены вооруженные траулеры «Хэммонд», «Брэдмэн», «Ларвуд» и норвежский миноносец «Трюгг». 27 апреля удару подвергся «Блэк Суон». За два предыдущих дня шлюп уже успел израсходовать более тысячи зенитных снарядов. В 4 часа пополудни немецкие бомбардировщики появились вновь. Командир корабля кэптен Полэнд вспоминал о событиях того дня: «В сотый раз я кричал в раструб переговорного устройства: «Пом-помы, открыть огонь!» В сияющих солнечных лучах я ясно видел пилотов, сбрасывающих бомбы рядом с верхушками мачт, а затем самолеты уменьшались в размерах, уходя прочь в окружении трассеров. Я взглянул назад, и мое сердце похолодело. Я получил двойственное впечатление, с ужасом глядя на работу кормового расчета, когда бомба поразила нас. Легкий дымок поднялся сквозь деревянную палубу — вот и все...» Бомба пробила палубу «Блэк Суона», прошла через кубрик, цистерну пресной воды, погреб боезапаса, пробила днище между валами и лишь после этого взорвалась на дне фьорда, подняв огромный столб воды. Шлюп вернулся в Скапа-Флоу с трехметровой пробоиной ниже ватерлинии. Как считает неоднократно цитировавшийся на страницах данной работы Дж. Маултон, противовоздушные средства Флота метрополии оказались малоэффективными в силу целого ряда причин. Во-первых, система управления зенитным огнем тяжелых орудий рассчитывалась на противодействие горизонтальным бомбардировщикам, сбрасывавшим бомбы с пологого планирования, и плохо подходила против высокоскоростных самолетов и пикировщиков. Во-вторых, большинство эсминцев не могло использовать свою артиллерию главного калибра против воздушных целей. В-третьих, многоствольные «пом-помы» и тяжелые пулеметы оказались ненадежными, неповоротливыми и совершенно недостаточными по количеству. Наконец, частые в это время года шторма сделали эсминцы и другие небольшие корабли плохой платформой для зенитного оружия. В то время, когда германская авиация демонстрировала свою все возраставшую эффективность, Кригсмарине могли выделить для активных действий на англо-французских коммуникациях в Норвежском море только подводные лодки. Дёниц подготовил для участия в операции 31 субмарину.{43} Командование подводных сил ожидало, что такая концентрация принесет свои плоды. Немецкие подводники не могли пожаловаться на недостаток целей, тем не менее, результаты их деятельности оказались совершенно неудовлетворительными и вызвали настоящий скандал! Но, обо всем по порядку... Развертывание сил по плану «Хартмут» прошло в соответствии с первоначальным замыслом. Первое боевое соприкосновение подводных лодок с кораблями противника произошло 10 апреля в районе Уфут-фьорда. Днем «U 25» капитана 3 ранга Виктора Шютце и «U 51» капитан-лейтенанта Дитриха Кнорра трижды безуспешно атаковали британские эсминцы. Неудачу можно было объяснить трудностью стрельбы по высокоманевренной цели. Наконец в 21:50 Шютце подкрался к патрулировавшим в устье Уфут-фьорда «Бедуину» и «Эскимо» и с дистанции 1200 метров выпустил три торпеды. Через несколько минут прогремело два взрыва... в 100 метрах от кораблей противника. Третья «рыбина» взорвалась на прибрежных скалах. Британские эсминцы увеличили скорость и ушли. В 23:50 Кнорр обнаружил в Вест-фьорде другой эсминец — «Икарес». На этот раз дистанция атаки была еще меньше — 600 метров. Из двух выпущенных торпед одна взорвалась, не дойдя до цели полкабельтова, вторая вообще не сработала. В полдень 11 апреля командир «U 48» капитан-лейтенант Герберт Шульце, уже имевший Рыцарский крест, западнее Тронхейма обнаружил тяжелый крейсер «Беруик». Позиция подводной лодки и расстояние до цели гарантировало успех, последовал трехторпедный залп, но крейсер спокойно скрылся за горизонтом. В 21:15 в похожих условиях Шульце провел атаку по «Йорку». На этот раз в отсеках ясно слышали три взрыва — все торпеды взорвались преждевременно, на безопасном для крейсера расстоянии. В Уфут-фьорде «U 25» дважды пыталась атаковать «Уорспайт», но оба раза эсминцы охранения срывали атаки. Лишь в 19:50 с дистанции 1500 метров одна торпеда была выпущена по «Айвенго» — результат остался нулевым. Отсутствие сведений о результатах деятельности подводных лодок побудило Руководство войной на море 11 апреля затребовать от лодок нарвикской группы донесений об обстановке. Немецкое командование было заинтересовано в том, чтобы сам факт присутствия подводных лодок оказал моральное воздействие на противника. Однако это привело к обратному эффекту: перехваченные сообщения лишь заставили Уайтворта ускорить приготовление к атаке. На следующий день «U 38» донесла о появлении в районе Вест-фьорда британских транспортов, державших курс на северо-восток. Так как в этом районе конвои не ходили, был сделан вывод о переброске под Нарвик британского десанта. Ввиду необходимости присутствия германских подводных лодок в Вогс-фьорде, туда были направлены «U 47», «U 48» и «U 49» из состава 5-й группы. Одновременно «U 65» была послана в Намс-фьорд, а «U 52» — в Ромсдальс-фьорд, так как данные радиоразведки говорили о готовящейся там высадке. Драматичные события 13 апреля в Уфут-фьорде не обошли стороной и подводные силы. Только что вступившая в строй «U 64» (капитан-лейтенант Вильгельм Шульц) стала жертвой «Суордфиша» с «Уорспайта». Лодка затонула у самого берега на небольшой глубине, благодаря чему потери экипажа были небольшими — всего 8 человек. Остальные смогли выбраться с помощью прибора Дрегера (а один из подводников даже без него) и, несмотря на пребывание в ледяной воде, добраться до берега, где им помогли горные егеря. В свой первый поход «U 64» вышла 6 апреля, сопровождая идущий в Атлантику вспомогательный крейсер «Орион», и до своей гибели не успела нанести неприятелю никакого урона. Другие развернутые в данном районе немецкие подлодки также не смогли воспрепятствовать прорыву британской эскадры к Нарвику. Хотя «U 25» между 12 и 16 часами дважды пыталась нанести удар по британским эсминцам в Уфут-фьорде, оба раза их стремительные контратаки заставляли ее уходить на глубину не выпустив торпед. Находившейся на позиции у Шетландских островов «U 37» капитана 3 ранга Вернера Хартманна сопутствовал успех. Она покинула Вильгельмсхафен 30 марта, сопровождая вспомогательный крейсер «Атлантис», и 10 апреля потопила севернее Фарерских островов сразу два судна — шведский танкер «Свеаборг» (9076 брт) и норвежский пароход «Тоска» (5128 брт). Перейдя затем на назначенную ей планом «Хартмут» позицию, 12 апреля северо-восточнее острова Анст «U 37» торпедировала британский пароход «Стэнклайфф» (4511 брт). Однако 13 апреля (ох уж это тринадцатое число!) удача отвернулась от Хартманна, когда он дал залп по двум крейсерам типа «Таун». Ни одна из торпед не взорвалась. Повезло возвращавшимся после дозаправки крейсерам «Глэзгоу» и «Шеффилд». Кстати о везении. Если везучие корабли действительно есть, то британский «Уорспайт» наверняка заслужил право войти в их число. Только за первые две недели Норвежской кампании германские подводные лодки пытались атаковать линкор не менее шести раз (!), но он оставался невредимым. О трех попытках в Уфут-фьорде сказано выше. 14 апреля, когда «Уорспайт» с двумя эсминцами возвращались после победы под Нарвиком, их обнаружила «U 25». Выпущенные торпеды исчезли бесследно. Спустя каких-то пару часов в атаку вышел Шульце — обе торпеды не взорвались, а британские корабли спокойно проследовали мимо. После второго боя в Уфут-фьорде Руководство войной на море дало указание направить в Вест-фьорд все имеющиеся большие и средние подводные лодки, но Дёниц предложил не переразвертывать группы, находящиеся у Тронхейма, Олесунна и Ромсдальс-фьорда. В правильности этого решения пришлось убедиться уже на следующий день, когда союзники начали высадку в Намсусе и Ондальснесе. Но снова, несмотря на обилие целей, подводники не смогли добиться результатов. 14 апреля в районе Лофотенских островов из-за дефектов торпед провалилась атака «U 38» на крейсер «Саутхэмптон». Днем позже неудачи постигли командиров еще трех подводных лодок: капитан-лейтенанта Вильгельма Ролльманна с «U 34», капитан-лейтенанта Генриха Либе с «U 38» и капитан-лейтенанта Ганса-Геррита фон Штокхаузена с новейшей «U 65». Ролльманн доложил в штаб о безуспешной атаке эсминца типа «Трайбл» — одного из тех, что высаживали десант в Намсусе. Остальным пришлось иметь дело с конвоем «NP-1» и его охранением. В первой половине дня Либе обнаружил и атаковал «Вэлиэнт». Позже фон Штокхаузен выпустил две торпеды по польскому транспорту «Баторий». Обе атаки не увенчались успехом, конвой спокойно проследовал в Харстад. В довершение всего, у входа в Вогс-фьорд эсминцы «Фирлес» (коммандер Харкнесс) и «Брэйзен» (лейтенант-коммандер Калс-Сеймур) атаковали «U 49» и потопили ее. Вся команда во главе с капитан-лейтенантом Куртом фон Госслером попала в плен. Но перед этим англичане успели побывать на борту и захватить там карту с диспозицией всех германских субмарин, развернутых у норвежских берегов. На штаб подводных сил обрушился поток сообщений о дефектах торпед. Первоначально причиной считали использование в торпедах магнитных взрывателей. Частые отказы электрических схем таких взрывателей были характерны не только для германского флота, немало намучились с ними и англичане, и американцы. Ситуация усугублялась условиями полярных широт, с их повышенным влиянием магнитного полюса. Был отдан приказ использовать только контактные взрыватели в надежде на их гораздо более высокую надежность. Однако и эти надежды исчезли 16 апреля, после получения донесения от «U 47». Капитан-лейтенант Гюнтер Прин, подводник-ас, получивший Рыцарский крест за знаменитый прорыв в Скапа-Флоу, вечером 15 апреля обнаружил в Бюгден-фьорде стоявшие на якоре британские транспорта. «Баторий», «Монарх ов Бермуда» и «Рейна дель Пасифико» производили выгрузку войск. В 22:47 Прин выпустил из подводного положения с дистанции от 750 до 1500 метров четыре торпеды по компактному строю взаимно перекрывавших друг друга силуэтов транспортов и эсминцев. В данной ситуации промах практически исключался, но ни одна торпеда не взорвалась. Прин велел перезарядить аппараты, причем он сам и его первый вахтенный офицер лично контролировали установку глубины хода торпед — как и прежде от 4 до 5 метров. В 04:10 атака была повторена, теперь уже из надводного положения. Результатом был единственный взрыв, прогремевший в стороне, на скалистом берегу фьорда, и поднявший тревогу среди охранения. При отходе лодка выскочила на мель, англичане же начали обшаривать узкий мешок фьорда. Дав дифферент на нос, реверсируя дизелями и заставив экипаж раскачивать лодку, Прин сумел сняться с мели. Британский эсминец «сел им на хвост» и атаковал глубинными бомбами, но «U 47» удалось оторваться и уйти. Однако правый дизель был серьезно поврежден. Ничего не оставалось, как идти домой. Лихорадочный поиск выхода из создавшейся порочной ситуации ничего не дал. 17 апреля Дёниц отозвал лодки из фьордов, приказав им вновь использовать магнитные взрыватели, уже в открытом море. Бесполезность этого приказа стала очевидной уже на следующий день. «U 34» атаковала в районе Намсуса лакомую цель — «Рипалс». Дефектные торпеды не позволили Ролльманну одержать громкую победу. У Лофотенских островов «U 38» и «U 65» поочередно атаковали крейсера «Эффингем» и «Эмерод», спешившие в Харстад. 19 апреля пришли очередные донесения о безуспешных атаках, имевших место в районе Намсуса. Утром «U 46» (капитан-лейтенант Герберт Золер), возвращавшаяся на базу с позиции под Нарвиком, выпустила торпеды по французскому лидеру «Майе Брезе» и подверглась при этом контратаке, а вечером «U 51» атаковала крейсер «Каиро» из прикрытия конвоя «FP-1». Во всех случаях корабли противника уходили невредимыми. Неудачи, неудачи, неудачи! Последняя в тот день выпала на долю Прина. Он обнаружил «Уорспайт» в сопровождении двух эсминцев и атаковал его тремя торпедами с дистанции 900 метров. Единственным результатом стал взрыв одной из торпед в конце пробега, поднявший тревогу среди эсминцев. Те стали приближаться, заходя с разных курсовых углов, и поставили «U 47» в положение, которое Прин хладнокровно охарактеризовал как «порядком скверное». Ожесточенная бомбежка едва не кончилась для лодки трагически. В результате, обнаружив на следующий день конвой, Прин решил ничего не предпринимать, отказавшись рисковать экипажем и кораблем для еще одной бессмысленной атаки. При возвращении на базу он заявил, что он не собирается больше воевать «этими деревянными болванками». Подводной лодкой, ни разу не пострадавшей от дефектных торпед, была «U 13» обер-лейтенанта Макса Шульте. Объясняется это тем, что позиция лодки находилась южнее других — в Пентленд-Фёрте. 17 апреля субмарина с «невезучим» номером потопила британский пароход «Суэйнби» (4935 брт), затем сходила в Берген на дозаправку и снова вернулась в район патрулирования, где оставалась до окончания срока автономности. Настойчивость и терпение подводников были вознаграждены: 28 апреля жертвой их торпед стал танкер «Скоттиш Америкэн» (6999 брт). Везение «тринадцатой» прекратилось уже в следующем месяце. Она вышла в очередной поход к берегам Англии и 31 мая погибла у Лоустофта от глубинных бомб шлюпа «Уэстон». 19 апреля стало последним днем активной деятельности германских подводников. Раздосадованное неудачами, Руководство войной на море распорядилось отозвать подводные лодки с позиций. Тем не менее, атаки еще продолжались. 20 апреля «U 9» (обер-лейтенант Вольфганг Лют), обнаружив северо-восточнее Шетландских островов три эсминца, среди которых выделялись два больших польских (это были «Гром», «Блыскавица» и британский «Эскорт» ), атаковала их. Торпеда взорвалась в 100 метрах от «Блыскавицы». Море штормило, а поднявшийся столб воды полностью закрыл цель, что дало Люту повод доложить в штаб о потоплении эсминца. Поляки не могли объяснить причину взрыва, а о своей «гибели» узнали только из сообщения берлинского радио. Наконец, 25 апреля «U 23» капитан-лейтенанта Гейнца Бедуна дважды безуспешно выпускала торпеды по тяжелому крейсеру «Йорк». Это был последний случай использования торпедного оружия немецкими подводными лодками во время Норвежской кампании. Неудачи сильно давили на психику подводников — элиты германского флота. «Люди теряли веру в торпеды», — с горечью писал Дёниц. А результаты могли быть весьма солидными. «Даже придирчивый разбор атак установил, — продолжает бывший командующий подводными силами, — что если бы торпеды были исправны, мы имели бы попадания в следующих случаях: из четырех выстрелов по линейному кораблю — одно попадание; из 12 выстрелов по крейсерам — семь попаданий; из 10 выстрелов по эсминцам — семь попаданий; из пяти выстрелов по транспортам — пять попаданий… Если бы восемь торпед «U 47» не отказали, все дальнейшие действия англичан под Нарвиком выглядели бы совершенно иначе». Тревожные сигналы об отказах взрывателей немецкое командование получало и раньше. Начальник Торпедной инспекции вице-адмирал Фридрих Гёттинг обнаружил неисправность еще до войны и дважды докладывал об этом в ОКМ. Дёниц в ноябре 1939 года направил аналогичное донесение, указав, что минимум 30 процентов торпед — с браком. Поводом послужил случай, подробно описанный британским историком Дэвидом Мэйсоном в его работе «Германские подводные лодки». 30 октября 1939 года капитан-лейтенант Вильгельм Цан на «U 56» атаковал британские линкоры «Нельсон» и «Родней», а также линейный крейсер «Худ» в сопровождении десяти эсминцев. Смелая атака в условиях столь мощного эскорта легко могла закончиться гибелью лодки. Цан выпустил трехторпедный веер и даже слышал, как его торпеды ударились в борт «Нельсона», но не взорвались. Это вызвало у Цана такое нервное потрясение, что на некоторое время он выбыл из строя, и его пришлось направить преподавателем в школу подводников. К концу Норвежской кампании торпедный кризис принял такой размах, что было заведено уголовное дело по расследованию его причин. «Козлами отпущения» сделали Институт торпедного оружия и его шефа контр-адмирала Оскара Вера. Таким образом, усилия немецких подводных лодок по нарушению коммуникаций союзников потерпели фиаско. Как пишет Р. Куэнн, «результаты деятельности подводных лодок по поддержке десанта были ничтожны, хотя часть неудач можно отнести за счет дефектных торпед, а также за счет захвата англичанами карты с диспозицией всех подводных лодок на операцию». Насчет последнего фактора можно поспорить (за время кампании англичане не пытались проводить планомерных противолодочных поисков), но в целом вполне справедливая оценка. Дефекты торпед привели в итоге к весьма парадоксальному результату — наиболее ценным вкладом подводных сил в операцию стали транспортные рейсы. После того, как союзные войска взяли Тронхейм в клещи, положение его гарнизона стало тяжелым. Требовались подкрепления, боеприпасы, топливо и продовольствие. Значительную помощь оказывала транспортная авиация, но полностью решить проблему она не могла. Ситуация была настолько острой, что 22 апреля на совещании у фюрера был поднят вопрос о возможности использования для снабжения тронхеймского гарнизона быстроходных лайнеров «Бремен», «Европа», «Гнейзенау» и «Потсдам». Этому резко воспротивился гросс-адмирал Редер, указавший, что в создавшемся положении транспорта потребуется обеспечить эскадрой прикрытия и многочисленными эскортными силами, которые пришлось бы отвлечь от обеспечения несомненно более важных перевозок через Каттегат и Скагеррак. Кроме того, это повлекло бы за собой потерю и транспортов, и эскадры. О возможности использовать подводные лодки для доставки снабжения было заявлено еще 10 апреля, о чем свидетельствует запись в журнале боевых действий Руководства войной на море. Первыми отправились в Тронхейм «U 43» и «U 26», принявшие по 12–20 тонн груза — легкого зенитного вооружения и боеприпасов. Попутно им ставилась задача прикрытия прибрежных конвоев от атак британского флота. По иронии судьбы, именно «U 26» добилась единственного успеха в норвежских водах, потопив «Седарбэнк». На совещании 22 апреля поднимались вопросы о перевозке подводными лодками топлива для самолетов в Тронхейм, а также переброске артиллерии и боеприпасов для изолированной группы Дитля. В результате же все подводные транспорты шли только до Тронхейма. Редер доложил, что к перевозкам горючего готовы три лодки, указав, что «U 101» могла бы принять 36 тонн, новая «U 122» — 90 тонн, а «U А» — даже 170 тонн. 27 апреля из Вильгельмсхафена вышла «U 32», на которую за счет снятия части запасных торпед погрузили авиабомбы и авиационный бензин. За ней последовали «U А» и «U 101». Все три благополучно достигли пункта назначения, хотя 2 мая «U 32» натолкнулась на британские эсминцы в районе Ромсдальс-фьорда и подверглась бомбежке. Однако уже в порту на «тридцать второй» произошла утечка паров бензина, едва не приведшая к гибели лодки, и Дёниц запретил дальнейшее использование ПЛ для перевозки горючего. Всего в рамках операции германские подводные лодки совершили 8 транспортных рейсов: «U 43» — 12–23 апреля; «U 26» — 13–25 апреля; «U 29» — 17–23 апреля; «U 32» — 27 апреля — 13 мая; «U A» — 27 апреля — 9 мая; «U 101» — 29 апреля — 10 мая; «U 122» — 16–19 мая; и вновь «U 26» — 23–27 мая. В середине мая командование подводных сил высказалось за необходимость освободить от перевозок лодки VII серии, а более крупные использовать до тех пор, пока не восстановят железную дорогу до Тронхейма, на что требовалось около четырех недель. Из пяти лодок, дополнительно готовившихся к транспортным перевозкам, предлагалось задействовать только «U 123», недавно вступившую в строй и не завершившую курс боевой подготовки, а остальные выпустить на атлантические коммуникации. Однако надобность в столь экзотическом использовании подводного флота, к явному удовлетворению Дёница, уже отпала. Потери немецких подводных лодок в ходе кампании принято исчислять пятью единицами: помимо «U 49» и «U 64», обстоятельства гибели которых описаны выше, погибли «U 1», «U 22» и «U 50», причем о причинах их гибели до сих пор можно говорить лишь с той или иной степенью вероятности. «Двадцать вторая» открыла собой этот траурный список. Она вышла в море 20 марта, направляясь на позицию, и больше на связь не выходила. Первоначально «U 22» относили на счет французской субмарины «Орфэ» (капитан-лейтенант Менье). 21 марта примерно в 70 милях юго-западнее мыса Линнеснес французы атаковали с дистанции 2500 метров двумя торпедами находившуюся на поверхности неприятельскую субмарину и доложили о победе. Но вскоре и немецкий штаб получил сообщение от «U 51», что она была атакована подводной лодкой, но торпеды прошли мимо. Забавность ситуации заключается в том, что спустя ровно месяц — 21 апреля — «Орфэ» снова выпустила торпеду по подводной лодке, а «U 51» снова доложила, что была безуспешно атакована. Питер Кэмп и Кеннет Уинн утверждают, что «U 22» погибла 25 апреля на мине в заливе Яммер-Бугт у северного побережья Дании (аналогичного мнения еще в начале 50-х годов придерживались отечественные авторы Л.М. Еремеев и А.П. Шергин). Против такой версии говорит то, что первоначально лодке был назначен район патрулирования восточнее Оркнейских островов, а 22 марта по радио направлен приказ следовать к Эгерсунну для защиты немецкого судоходства. Оба квадрата лежат далеко от датских берегов. Вызывает сомнения и сам факт подрыва на мине, так как до начала операции «Везерюбунг» ни одна из воюющих сторон мин в датских водах не ставила. Кроме того, германское командование объявило лодку погибшей еще 27 марта — за месяц до упомянутой даты. Особо оригинальная мысль — о возможном столкновении «U 22» с польской подводной лодкой «Вилк» — проскальзывает в книге П. Шарпа. Абсурдность этого предположения очевидна, так как столкновение «Вилка» с чем-то (скорее всего, с голландской подлодкой «О-13» ) имело место 20 июня 1940 года. Таким образом, исчерпывающего объяснения гибели «U 22» до сих пор нет. В наиболее аргументированном источнике — работе А. Нистле — она числится «пропавшей без вести в Северном море или Скагерраке».{44} Несколько похожа ситуация с двумя другими лодками. Виновником гибели «U 1» долгое время считалась британская субмарина «Порпёз». Действительно, 16 апреля коммандер Робертс обнаружил вражескую подлодку на поверхности и выпустил шесть торпед. Лишь спустя полвека, сопоставив все имеющиеся донесения, современные исследователи пришли к выводу, что объектом атаки «Порпёз» была «U 3», счастливо избежавшая попаданий. На «U 50» претендуют сразу два британских корабля — эсминцы «Эмезон» и «Хироу», якобы потопившие субмарину в районе Шетландских островов 10 апреля. В действительности «U 1» покинула Вильгельмсхафен 4 апреля, в тот же день вернулась из-за технических неполадок, и после краткого ремонта снова вышла в море 6 апреля. «U 50» отправилась в поход из Киля 5 апреля. Лодки на связь больше не выходили и в район патрулирования не прибыли. Наиболее вероятная причина гибели обеих — подрыв на минах британского заграждения № 7 севернее Терсхеллинга. «Операция в Норвегии потребовала напряжения всех сил подводного флота, поэтому после ее окончания численность его значительно сократилась», — подытожил Эбергард Годт, бывший начальник штаба BdU. Пребывание в тяжелых условиях северных вод заставило лодки по возвращении проводить массу времени у ремонтных стенок. Это не позволило им сразу переключиться на выполнение основной стратегической задачи — действия против британских конвоев в Атлантике. Успехи германского подводного флота за первое полугодие 1940 года выглядят следующим образом. В январе подводными лодками было потоплено 40 судов общей вместимостью 111 263 брт, в феврале — 45 судов (169 566 брт), в марте — 23 судна (62 781 брт), в апреле — 7 судов (32 467 брт), в мае — 13 судов (51 580 брт), в июне — 58 судов (284 113 брт). В период Норвежской кампании, особенно в апреле, потери союзного торгового тоннажа оказались на минимальной с начала войны отметке. |

|

#2253

|

||||

|

||||

|

http://waralbum.ru/353970/

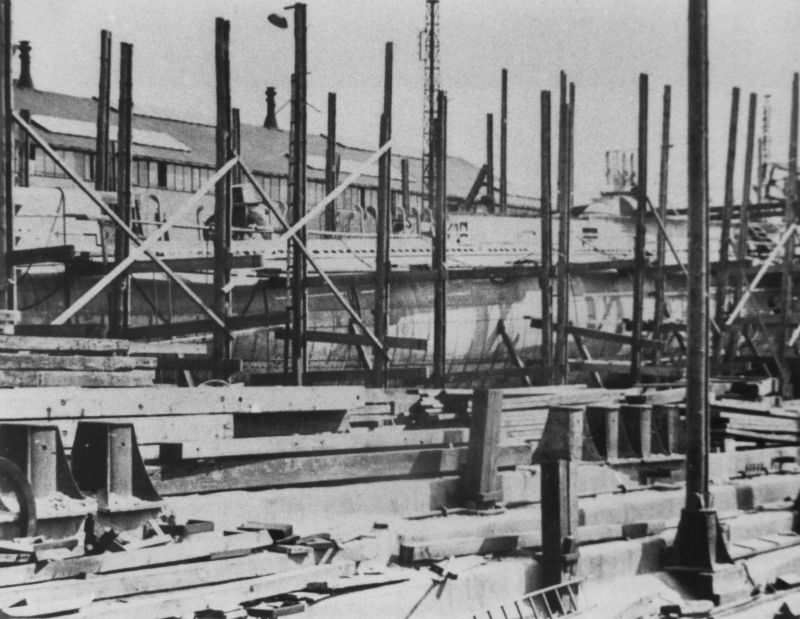

20 АВГУСТА 2018  Фото: Французская подводная лодка «Л'Африкен» (L’Africaine, Q 196) типа L’Aurore, захваченная во время строительства немецкими войсками на верфи в Ле-Тре (Le Trait). В период оккупации Франции планировалось завершить строительство подлодки под названием UF 1, однако строительство так и не было завершено. После Второй мировой войны подлодка входила до 1961 г. в ВМФ Франции. Источник: Lars Hellwinkel. «Hitlers Tor zum Atlantik. Die Deutschen Marinestützpunkte in Frankreich 1940—1944». Ch. Links Verlag, Berlin 2012. Последний раз редактировалось Chugunka; 09.09.2021 в 03:37. |

|

#2254

|

||||

|

||||

|

Организационная структура германских военно-морских сил в Норвегии была сформирована еще до начала операции, и командные инстанции приступили к выполнению своих функций немедленно после высадки десантов. Общее руководство осуществлял «Адмирал Норвегии», находившийся в оперативном подчинении командующего военно-морской группой «Вест». «Адмирал Норвегии» отвечал за безопасность судоходства в прибрежных водах (в т.ч. за противолодочную и противоминную оборону), оборону побережья, состояние системы базирования, материально-техническое обеспечение находящихся в его зоне ответственности боевых кораблей. Для назначения на эту должность Редер вызвал из отставки адмирала Германа Бёма. Его начальником штаба стал капитан 1 ранга Теодор Кранке, один из разработчиков плана «Везерюбунг».

Все норвежское побережье разделялось на два участка. От шведской границы до Йоссинг-фьорда лежала зона ответственности «Адмирала южного норвежского побережья» (контр-адмирал Отто Шенк), штаб которого находился в Кристиансанне. От Йоссинг-фьорда до Кристиансунна действиями в прибрежных водах руководил «Адмирал западного норвежского побережья» (вице-адмирал Отто фон Шрадер) со штабом в Бергене. Позднее, в мае 1940 года, должность военно-морского коменданта Тронхейма была трансформирована в «Адмирала северного норвежского побережья», а занимавший ее Август Тиле был произведен в контр-адмиралы. Зона ответственности его штаба, оставшегося в Тронхейме, распространилась на юг до Кристиансунна и на север до финской границы. Основными задачами, стоявшими перед штабами «Адмиралов побережий» в ходе кампании, были: — обеспечение морских перевозок в прибрежной зоне; — поддержка приморского фланга армии, в том числе высадка тактических десантов и переброска армейских подразделений боевыми кораблями; — борьба с военно-морскими силами противника в прибрежной зоне; — оборона баз от нападения с моря и воздуха. В их распоряжении находились флотилии тральщиков, охотников за подводными лодками и сторожевых кораблей, а также флотилии охраны баз (правда, их еще предстояло сформировать). Германские «раумботы» и сторожевики прочесали Осло-фьорд, заходя даже в небольшие бухточки, где были захвачены многие норвежские корабли. Трофеи широко использовались Кригсмарине. 20 апреля Руководство войной на море отдало распоряжение о передаче минного заградителя «Трюггвасон» и миноносцев «Гюллер», «Один», «Бальдер» (а затем затопленного норвежцами и поднятого «Тора» ) в распоряжение группы «Вест»; подводных лодок — командующему подводными силами; прочей «мелочи»: миноносцев, тральщиков, переоборудованных в сторожевые корабли китобоев и траулеров, а также находившихся на консервации броненосцев береговой обороны «Харальд Хаарфагре» и «Торденскьольд» — «Адмиралу Норвегии». Бытует мнение, что норвежский флот прекратил свое существование уже в первый день германского вторжения. Это, мягко говоря, не соответствует действительности. Командующий военно-морскими силами адмирал Х. Дизен и Адмирал-штаб покинули Осло вместе с королевским двором. Спустя несколько дней они прибыли в Олесунн и развернули деятельность. Штаб координировал действия сохранившихся боевых единиц, пытался организовать береговую оборону приморского фланга армии, немаловажная помощь была оказана союзникам, чьи корабли и суда снабжались картами и обслуживались норвежскими лоцманами. Надо отметить, что, в отличие от командования армии, штаб флота практически не терял контроля над своими кораблями, чему способствовало наличие на кораблях радиостанций и отлаженная в мирное время система радиосвязи. Ситуации, сложившиеся в начале кампании в военно-морских округах, кардинально отличались друг от друга. Сказался фактор географии и характер германского вторжения. Наиболее пострадал 1-й округ, в зоне ответственности которого находились морские подступы к столице и важные порты Кристиансанн, Арендаль и Ларвик, через которые немцы производили снабжение войск. Командующий, контр-адмирал Йоханнес Смит-Йоханнсен, вместе со штабом были взяты в плен в Карлйохансверне. Как боевая структура округ перестал существовать: управление было дезорганизовано, многие корабли захвачены, а оставшиеся ждала та же участь, так как уйти на север или в базы союзников они практически не могли. В руках немцев оказались важнейшие базы, все крепости береговой обороны. Дольше всех держался гарнизон Тёнсберга вместе с находившимися там дивизионами минных заградителей и подводных лодок. Хотя понятие «держаться» здесь не совсем уместно — немцы просто не пытались взять город. Заградители под командованием капитан-лейтенанта Е.В. Шрамма установили несколько минных заграждений на подходах к базе. Когда же 14 апреля к Тёнсбергу подошли германские войска, «Лауген», «Гломмен», «Нур» и «Видар» были захвачены у причальных стенок, а подводные лодки «А 3» и «А 4» были затоплены в ночь на 16 апреля в Верк-бухте (к югу от Тёнсберга). Миноносцы 3-го дивизиона «Йо» (лейтенант Хольте), «Гриб» (мл. лейтенант Вейдаль) и «Равн» (мл. лейтенант Даниэльсен) ранним утром 9 апреля, всего за пару часов до германского вторжения, вышли из Арендаля для совместного учебного плавания. Тревожное сообщение они получили по радио. Несколько дней им удавалось скрываться в укромных бухточках безлюдного Люнгёр-фьорда. 17 апреля патрульный Do-17Z из 1./Kü.Fl.Gr. 606 (бортовой номер 7Т+ЕН) обнаружил два норвежских миноносца и атаковал их. По донесению летчиков, один корабль был поврежден, другой ушел в западном направлении. Ответным зенитным огнем, который велся из единственного пулемета, установленного на «Йо» вместо одной из пушек, был ранен пилот самолета обер-лейтенант Айерманн. Повреждения самого «Йо» оказались серьезными. В момент нападения он стоял на якоре, и несколько бомб разорвалось на берегу и в воде всего в 20 метрах от корабля. От ударной волны разошлись листы обшивки. Во избежание затопления миноносец выбросился на прибрежную отмель. Положение двух других также не сулило ничего хорошего: запасы угля и провизии подходили к концу, шансов на прорыв не было. На следующий день команды перенесли на берег артиллерию и пулеметы, а затем затопили свои корабли. Удивительно, но морякам удалось добраться до своих, и впоследствии они воевали в Северной Норвегии. Обстановка в 3-м военно-морском округе была более благополучной. Немецкий десант был изолирован в Нарвике и не представлял реальной угрозы другим пунктам, объекты флотской инфраструктуры не пострадали, и штаб округа, разместившийся в Тромсё на корабле «Фритьоф Нансен», мог работать в спокойной обстановке, почти как в мирное время. Довольно быстро было налажено четкое взаимодействие с армейским командованием и силами союзников. 14 апреля начальник штаба капитан-лейтенант Е. Кьер встретился на борту «Девоншира» с контр-адмиралом Дж. Каннингхемом, чтобы определить характер помощи, которую норвежцы могли оказать британскому флоту. В перечень первоочередных запросов англичан входили: — отправка танкеров в район Рамс-фьорда для снабжения топливом британских эсминцев; — мобилизация норвежских каботажных пароходов для перевозки войск и грузов в прибрежных водах; — передача на британские корабли подробных карт фьордов; — снабжение британского командования информацией с островных метеостанций. Вопросы решились положительно, в распоряжение англичан передали комплекты необходимых карт, а в район Харстада прибыл танкер «Стеркоддер». Для более тесного взаимодействия был назначен норвежский представитель при британском флоте, им стал капитан-лейтенант П. Рю-Рюннинг. Главными задачами норвежских ВМС на Севере стали переброска в район боевых действий пехотных подразделений из Восточного Финмарка и патрулирование прибрежных вод. Их выполнение усложнялось недостатком сил, ведь после потери двух броненосцев и трех сторожевиков в составе 3-го округа осталось всего 13 сторожевых кораблей (еще три — «Хауг III», «Хваль V», «Хейльхорн» — пришли из 2-го округа) и 2 подводные лодки с плавбазой. Флотское командование прибегло к стандартной в данной ситуации мере: мобилизации и вооружению гражданских судов, главным образом рыболовных траулеров. Для этой цели подбирались суда с хорошими радиостанциями, на них устанавливались орудия (обычно старые 76-мм, 65-мм пушки или 47-миллиметровки Гочкиса, хранившиеся во флотских арсеналах) и оборудовались артиллерийские погреба. Экипажи зачастую оставались прежними, добавлялись только комендоры и специалисты по связи. Недостаток командных кадров восполнялся за счет присвоения военных званий офицерам торгового флота. Первые три корабля были оборудованы из трофеев, захваченных у противника. 12 апреля сторожевик «Туродд» перехватил в море германский траулер «Вильгельм Рейнхольд» и привел его в Вогс-фьорд, 13 апреля в Хоннингсвоге были захвачены траулеры «Маланген» и «Мюнхен». Немцы-рыбаки без задней мысли зашли в этот порт для пополнения запасов, они даже не знали о том, что вооруженные силы их страны вторглись в Норвегию. Суда вооружили и ввели в строй под названиями «Ингрид», «Хоннингсвог» и «Магерё». Также за апрель-май было вооружено восемь норвежских траулеров: «Скрейен», «Майбломстен», «Вааланн», «Фредрик Лангаард», «Яна», «Блосель», «Томас Фирнли», «Крагерё». И все же, на Севере пока было относительно спокойно, а вести активные действия в прибрежных водах могли только корабли 2-го военно-морского округа. Контр-адмиралу Танк-Нильсену и его штабу удалось 9 апреля эвакуироваться из Бергена и разместиться в Воссе. Потери в корабельном составе были относительно небольшими: эсминец «Эгир» потоплен, заградитель «Уллер», миноносцы «Сторм», «Бранд», «Лакс», сторожевые корабли «Наума», «Хауг II», «Фозен» и «Стейнхьер» — захвачены. Основными задачами, стоявшими перед командованием округа, были содействие приморскому флангу армии и действия против военно-морских сил противника в прибрежных водах. Форты береговой обороны были захвачены немцами, а для вооружения новых береговых батарей не было орудий, но норвежцы оборудовали дополнительные наблюдательные посты на внутренних фарватерах, в отдельных местах с помощью армейских инженеров и артиллеристов сооружались опорные пункты, способные отражать нападение с моря. Разбросанность сил по обширному театру создавала дополнительные трудности, поэтому 12 апреля была проведена реорганизация структуры командования. Сохранившийся корабельный состав разделили на три независимых отряда, каждому из которых была придана авиационная группа. Состав и дислокация отрядов были следующими: Отряд Ромсдальс-фьорда: эсминец «Слейпнер» ; миноносцы «Трюгг», «Сильд», «Скрей» ; сторожевой корабль «Коммонвелт» ; авиагруппа (лейтенант К. Кьёс) — два гидросамолета MF-11. Штаб отряда располагался в Молде, авиагруппа базировалась в Ондальснесе. На должность командира отряда сначала был назначен старший из командиров кораблей — капитан-лейтенант Е. Ульринг с эсминца «Слейпнер», но его быстро сменил капитан 1 ранга Б. Готтвальдт. Отряд Согне-фьорда: эсминцы «Гарм», «Тролль» ; миноносец «Снёгг» ; подводная лодка «В 6» ; минные заградители «Гор», «Вале» ; миноносцы-тральщики «Дьерв», «Дристиг» ; сторожевые корабли «Веслефрикк», «Бьерк» ; авиагруппа (лейтенант Х. Бугге) — один Не-115, два MF-11. Командиром отряда был назначен капитан 2 ранга И. Эвенсен (бывший командир корабельной группы Бергена). Штаб развернули в Балестранне, там же базировалась авиагруппа. Отряд Хардангер-фьорда: миноносцы «Стегг», «Сторм», «Сэль « ; минный заградитель «Тюр» ; сторожевые корабли «Альверсунн», «Хаус», «Смарт «, «Линдаас» ; авиагруппа (лейтенант Г. Оффердаль) — один Не-115, один MF-11. Отрядом командовал капитан-лейтенант Ф. Ульструп (бывший командир минного заградителя «Тюр» ), штаб размещался в Ульвике, авиагруппа базировалась в Эйд-фьорде. Последний отряд находился ближе других к захваченным немцами Бергену и Ставангеру. Тот факт, что командование столь ответственным районом было поручено командиру старого минзага, вовсе не случаен. «Тюр» оказался одним из наиболее удачно действовавших кораблей норвежского флота. Из многочисленных норвежских заградителей только он сумел в ночь на 9 апреля выполнить свою задачу и выставить два заграждения (23 мины) на подходах к Бергену. Они дали о себе знать в первые же сутки, когда у острова Лерё подорвался и затонул германский пароход «Сан Пауло» (4977 брт). Немцам стало известно о наличии заграждений благодаря одной из мин, оторвавшейся от якоря. Отсутствие настоящих тральщиков заставило использовать в этой роли все, что было под рукой. Траление началось 10 апреля. Первая пара состояла из «Шифф 9» и сторожевика «V 105» (бывший траулер «Кремон» ), вторую составляли два моторных баркаса с «Карла Петерса». Успех не сопутствовал немцам в этой акции. В 20:25 «Шифф 9» налетел на мину, накренился и затонул. Прошло всего пять минут, как раздался второй взрыв, отправивший на дно «V 105», причем ударной волной был перевернут один из баркасов. Находившемуся рядом «Шифф 18» ничего не оставалось, как спасать уцелевших. До наступления темноты из воды был поднят 31 человек, еще 16 немецких моряков сумело добраться до берега вплавь. Переждав отход отряда адмирала Шмундта в тихом Гримстад-фьорде, в ночь на 10 апреля Ульструп повел корабль на юг, так как северные проливы уже блокировали немцы, занявшие форты. На следующий день «Тюр» достиг Хардангер-фьорда, где вскоре собралось еще несколько кораблей. Здесь заградитель (уже под командованием мл. лейтенанта Санднэса) выставил еще 15 мин, жертвами которых стало два судна. Первое — бельгийский пароход «Льеж» (8500 брт), погибший 27 апреля. Второе, согласно норвежским источникам, подорвалось в начале мая, но осталось на плаву. Однако можно предположить, что им был датский пароход «Герда» (1151 брт), затонувший 8 мая в результате подрыва на мине. Другие корабли отряда, взаимодействуя с авиацией, также наносили немцам болезненные удары. 12 апреля патрульный гидроплан MF-11 обнаружил шедший в Берген пароход «Клэр Гуго Штиннес I» (5295 брт) и навел на него миноносец «Стегг» (лейтенант Х. Хансен). Пароход был захвачен и отведен в Ульвик. Находившийся на борту судна груз — минометы, легкие зенитки, боеприпасы и средства транспорта — пошел на вооружение 4-й норвежской бригады. Судно позже освободили германские войска. 16 апреля в проливе Лангенуэн «Стеггом» был потоплен крупный транспорт «Африка» (6508 брт). Днем норвежцы обычно укрывались в укромных бухточках среди отвесных скал, тщательно маскируя свои корабли, что помогало защититься от немецкой авиации, зато ночью даже устаревшие миноносцы выходили на патрулирование, пытаясь использовать свои малые размеры и отличное знание навигационных условий фьордов. Гидросамолетам базировавшейся на Сола эскадрильи 1./Kü.Fl.Gr. 106 ни разу не удалось перехватить противника, а торпедные катера флотилии капитан-лейтенанта Гейнца Бирнбахера не вели активных действий, так как до 15 апреля были заняты переброской из Ставангера в Берген подразделений 193-го пехотного полка. Благодаря малым размерам, высокой скорости и относительно мощному для их размеров вооружению катера провели перевозки без потерь со своей стороны, хотя во время походов происходили случайные столкновения. 17 апреля части 69-й пехотной дивизии начали наступление из Бергена в направлении Восса. Оборона противника оказалась весьма прочной, норвежцы оказывали упорное сопротивление. Левый фланг их позиций упирался в Хардангер-фьорд, и для успешного ведения операций требовалось обеспечить контроль над его берегами. Отлично понимая, что рано или поздно придется иметь дело с попыткой высадки десанта, Ульструп приказал установить береговую батарею в горле фьорда — у поселка Ускедаль. Корабли отряда должны были нести дозор в ведущих во фьорд проливах: северном Луксунн и южном Лангенуэн. 19 апреля немцы выслали на разведку во фьорд два торпедных катера. Двигаясь с севера, они вошли в Луксунн и натолкнулись дозорный миноносец «Сэль» (мл. лейтенант Гульбраннсен). Вооружение норвежского корабля состояло из двух 37-мм револьверных пушек, 7,92-мм пулемета и двух торпедных аппаратов, то есть было мало полезным против маневренных катеров. С дистанции полтора кабельтова немцы открыли огонь из 20-мм автоматов, разделились и атаковали с разных направлений. Снаряды прошивали корпус миноносца насквозь. В 17:25 «Сэль» выбросился на прибрежную отмель, экипаж, за исключением семи убитых, добрался до берега. Неравный бой не продолжался и двадцати минут. Катера вошли во фьорд, и норвежские орудия открыли по ним огонь, обнаружив свои позиции. Вскоре «шнелльботы», посчитав свою задачу выполненной, ретировались. Германское командование решило провести десантную операцию немедленно, в ночь на 20 апреля. Немецкий замысел состоял в том, чтобы взять гарнизон в клещи двумя десантными группами 159-го пехотного полка и выбить из Ускедаля. Флот выделил учебно-артиллерийский корабль «Бремзе», два вооруженных траулера и два торпедных катера. Руководство операцией возлагалось на командира «Бремзе» капитана 2 ранга Якоба Фёршнера. Диспозиция норвежских сил была следующей. В Ускедале находился небольшой гарнизон — 75 солдат и 40 ополченцев с одним 65-мм и одним 47-мм орудиями. У пирса стояли «Тюр», пароход «Тиннефьель» и сторожевой корабль «Смарт». Второй сторожевик, «Хаус», находился у деревни Диммельсвик, в пяти километрах восточнее, а миноносец «Снёгг» нес дозор в проливе Херёсунн. Первая группа немецких кораблей с десантом состояла из «Шифф 18» обер-лейтенанта Клауса Фельдта{45} и двух «шнелльботов». Они прошли проливом Луксунн и в 02:50 высадили роту пехотинцев у Диммельсвика. Растерявшийся от неожиданности экипаж «Хауса» не открывал огня, и только мужественная женщина — телефонистка Герда Мейделль — сумела сообщить о нападении в Ускедаль. Поднятые по тревоге норвежские солдаты контратаковали по направлению вдоль дороги, но немецкому десанту удалось закрепиться на берегу и отбить несколько атак. «Тюр» оказывал поддержку артиллерией, причем его артиллеристы сумели добиться пары попаданий в «Шифф 18». Вскоре поднявшийся над водой утренний туман ограничил видимость практически двумя шагами, и сражение на время замолкло. Увлекшись боем, норвежцы невольно оголили свой южный фланг, на что, собственно, и был рассчитан немецкий план. В это время «Бремзе» и «Шифф 221» {46} (капитан-лейтенант Борхардт) прошли через пролив Лангенуэн и высадили вторую группу десанта в четырех километрах от Ускедаля. После чего корабли пошли дальше, чтобы занять позицию для обстрела. В проливе Херёсунн их встретил «Стегг». В тумане трудно было классифицировать противника, но норвежский миноносец без колебаний пошел навстречу. Его комендоры открыли огонь с дистанции 2000 метров, практически в упор. Меткие залпы накрыли ближайшую цель — «Шифф 221», но против мощной артиллерии «Бремзе» небольшой корабль был беззащитен. 127-мм снаряды быстро вывели из строя орудия и рулевое управление. Команда покинула объятый пламенем миноносец. В 07:30 «Стегг» взорвался и затонул. Немецкие пехотинцы с востока и юго-запада продвигались к Ускедалю. Под давлением превосходящих сил противника норвежцы отошли к Матре. Длинный узкий остров Скорпо запер «Тюр» и «Смарт» в бухте, как в ловушке, а оба выхода им преграждали немцы. В артиллерийской дуэли с «Бремзе» старый минзаг получил повреждения, и вскоре абордажные группы с «Шифф 18» подняли над норвежскими кораблями германские флаги. Днем два норвежских гидросамолета атаковали германский отряд в Ускедале. Капитан-лейтенант Мансхаус на Не-115 с бортовым номером F52 добился прямого попадания в «Бремзе», несколько фонтанов поднялось рядом с его бортом, но ни одна из бомб не взорвалась! Однако на следующий день флагман германского отряда выбыл из строя из-за навигационной аварии. «Бремзе» налетел на подводную скалу, причем повреждения оказались настолько серьезными, что пришлось отправиться в Ставангер на ремонт. 29 апреля на него был совершен еще один авиационный налет. В 3 часа ночи одиночный Не-115, пилотируемый командиром норвежской авиагруппы лейтенантом Оффердалем, вылетел из Согндаля и без происшествий достиг Ставангера. Несмотря на отсутствие зенитного огня, бомбы были сброшены неточно — ближайшая упала в 150 метрах от дока и стоявшего в нем корабля. Летчики вернулись ни с чем. Вместо поврежденного «Бремзе» в Хардангер-фьорд был направлен тральщик «М 1» капитан-лейтенанта Ганса Бартельса. Надо сказать, что из всего германского флота этот корабль наиболее активно действовал в водах норвежских фьордов: перевозил войска, нес охранение конвоев, участвовал в десантных операциях. Сам за себя говорит тот факт, что за время операции им было захвачено большое количество небольших пароходов, траулеров, паромов, да и боевых кораблей — общий тоннаж трофеев достигал 40 тыс. брт. Среди служивших в норвежских водах германских моряков тральщик получил громкий титул «Тигр фьордов». Оценкой заслуг корабля стал Рыцарский крест, полученный его командиром. Тем временем, 21 апреля объединившийся десант взял Энес, спустя три дня переправился через фьорд и занял Нурхеймсунн, а 25 апреля против Восса была предпринята трехсторонняя атака силами 159-го и 193-го полков. Три пехотные роты с артиллерией наступали вдоль железной дороги, одна — по северному берегу фьорда, попутно захватив Ольвик, еще три роты были высажены с кораблей в глубине фьорда у Эйде и атаковали с фланга и тыла. Высадку и артиллерийскую поддержку десанта осуществляли «М 1», «Шифф 18», пять торпедных катеров под командованием Бирнбахера и трофейный пароход «Конг Олав II». Атака была молниеносной и увенчалась успехом. Утром 26 апреля германские войска вошли в Восс. Фактически переставший существовать отряд Хардангер-фьорда был официально расформирован 2 мая. Для ликвидации минной опасности в распоряжение «Адмирала западного побережья» были направлены 4-я флотилия тральщиков и 5-я флотилия моторных тральщиков. Потеряв один корабль — «М 134», потопленный 9 мая в Бергене во время налета британских «Скьюа» и «Бленхеймов», они очистили подходы к Бергену и провели контрольное траление внутреннего фарватера (причем «раумботами» были уничтожены 63 мины), а затем приступили к постановке оборонительных заграждений на подходах к портам. Принятые меры позволили вскоре начать регулярное движение судов в Ставангер и Берген. Немногочисленный отряд Ромсдальс-фьорда действовал в интересах высадившегося в Ондальснесе английского десанта. Основная угроза исходила от германской авиации. «Черным днем» отряда стало 26 апреля. Патрулировавший в фьорде «Слейпнер» подвергся атаке одиннадцати бомбардировщиков. Немцы заходили в атаку тройками, на миноносец было сброшено 45 бомб, но стремительное маневрирование спасло его от прямых попаданий. Тем не менее, близкие разрывы повредили корабль и заставили уйти на ремонт в безопасное место — на Шетландские острова. В самом Ондальснесе «Трюгг» попал под мощный налет, получил тяжелые повреждения и затонул на мелководье у берега. Позже немцы подняли его, отремонтировали и включили в состав своего флота. Таким образом, к моменту эвакуации союзников у норвежцев оставалось всего три корабля — миноносцы «Сильд», «Скрей» и сторожевик «Коммонвелт». 1 мая отряд Ромсдальс-фьорда был расформирован. Сторожевик ушел в Англию, миноносцы получили приказ следовать на север. Изолированные от своих войск и оторванные от каких-либо баз снабжения, оба они были затоплены командами, когда кончились запасы угля. Через Согне-фьорд немецкие самолеты пролетали довольно часто, но вначале они не нападали на норвежские корабли. Лишь 20 апреля были атакованы дозорные миноносцы. «Гарм» получил попадание авиабомбы небольшого калибра и был обстрелян из пулемета, потеряв несколько человек ранеными, а «Тролль» пострадал от близкого разрыва. Спустя шесть дней в Бьёрдале «Гарм» подвергся более серьезному налету. Около 18:00 сигнальщики заметили пять германских самолетов: три «хейнкеля» 2-й эскадрильи LG 1 под прикрытием пары Bf-110 из 3./ZG 76. После того, как эсминец поразило несколько бомб, его командир капитан-лейтенант Скьёльден отдал приказ оставить обреченный корабль, который вскоре затонул. Находившиеся там же заградители «Гор» и «Вале» получили небольшие повреждения. Невысокую активность немцев можно объяснить тем, что на начальном этапе кампании базировавшиеся в Согне-фьорде силы не представляли для них реальной угрозы. По мере распространения зоны боевых действий на север меры, предпринимаемые против норвежского отряда, приобрели более выраженные формы. В качестве первого шага была разработана операция по блокированию горла Согне-фьорда минными заграждениями, о которой 29 апреля «Адмирал западного побережья» доложил Руководству войной на море. Применяться должны были норвежские мины, в большом количестве захваченные на складах в Бергене. Для операции были привлечены трофейные минзаги «Тюр», «Уллер» и миноносец «Бранд». В тот же вечер они вышли из Бергена. Командовавший группой капитан-лейтенант Борхардт намеревался перегородить узость между Лоснеё и Рутлетангеном. В 15:30 на подходе к фьорду небольшой отряд был обнаружен норвежским самолетом-разведчиком. Авиация представляла для заградителей серьезную опасность: все их зенитные средства ограничивались двумя 7,92-мм пулеметами MG 34. Шансы противников несколько уравнивало то обстоятельство, что норвежцы располагали всего тремя машинами. Пока разведчик вернулся на базу и его донесение прошло все командные инстанции, пока было выяснено, что обнаруженные корабли не могут быть норвежскими, пока подготовили к вылету ударное звено, «Тюр» и «Уллер» выставили имевшиеся 42 мины и легли на обратный курс. Пара гидросамолетов MF-11 (бортовые номера F312 и F334) взлетела в 20:40 и появилась над кораблями около 22 часов. Норвежские «хёверы» несли по четыре 50-кг и одной 10-кг бомбе. Это обстоятельство сыграло на руку немцам, так как ни малые размеры, ни маневрирование не помогли избежать близких попаданий. Они не нанесли «Тюру» и «Бранду» серьезных повреждений, но «Уллер» получил подводную пробоину. Отливная система старого корабля (напомним, что его возраст перевалил за шестидесятилетний) едва справлялась с прибывавшей водой, пришлось приткнуться к берегу и попытаться подвести под пробоину пластырь. Стояла довольно светлая ночь. В 00:40 сигнальщики заметили два низких силуэта, правильно опознанные как миноносцы. Германские артиллеристы продемонстрировали свое мастерство, не подпустив опасного противника на дистанцию торпедного выстрела. Бой не продлился и четверти часа. «Тролль» и «Снёгг», а это были именно они, успели выпустить лишь около двух десятков снарядов, после чего поспешили ретироваться. Однако норвежцы проявили неуклонное стремление уничтожить «родные» корабли и еще раз атаковали их с воздуха. «Хейнкель-115» (бортовой номер F58) пилотировал лейтенант Август Стансберг. На этот раз боевая нагрузка самолета была внушительнее: одна 250-кг и четыре 50-кг бомбы. Около 03:30 в лунном свете штурман машины обнаружил приткнувшийся к берегу «Уллер», и Стансберг развернулся на боевой заход. Одной бомбы оказалось достаточно. Пораженный ей заградитель быстро скрылся под водой. Любопытно отметить, что немцы долгое время приписывали этот успех британским ночным бомбардировщикам. Уход союзников и капитуляция норвежских войск в центральной части страны поставили под вопрос возможность дальнейшего существования отряда Согне-фьорда. 1 мая капитан 2 ранга Эвенсен получил приказ о его расформировании. Миноносцам «Тролль», «Снёгг» и подводной лодке «В 6» предписывалось следовать в Англию, заградителям и сторожевым кораблям — попытаться перейти в Тромсё, более мелким единицам — затопиться в наиболее узких местах для затруднения судоходства. Однако из-за блокады и возросшей активности германской авиации выполнить приказ стало практически невозможно. Правда, оба тральщика были «организованно» затоплены, да гидропланы отряда перелетели кто в Англию, кто в Северную Норвегию, поскольку топлива для них в любом случае не оставалось. Корабли от такой проблемы были избавлены, ведь большинство из них ходило на угле, которого в приморских городках имелось в достаточном количестве. Однако исход борьбы уже не вызывал сомнений. О чем говорить, если, к примеру, весь стрелковый арсенал местной береговой обороны состоял из 45 винтовок, к которым имелось всего 1200 патронов! 4 мая германские войска взяли Флурё, оставшийся единственным пристанищем отряда. «Тролль», «Снёгг» и «В 6» попали в руки врага. Захват базы заставил немногие уцелевшие корабли перейти в Нур-фьорд, где 13 мая группой в составе вездесущего «М 1» и торпедных катеров 1-й флотилии были захвачены минзаги «Гор», «Вале» и пароход «Бера». Проводя параллели между норвежской армией и флотом, можно констатировать, что действия последнего заслуживают более высокой оценки. Моряки превзошли своих армейских коллег на всех уровнях: от командования, которому удалось сохранить в своих руках ниточки управления, до простых матросов, не проявивших паники, воевавших храбро и умело. Разумеется, при столь значительной разнице в силах и серьезном техническом отставании, норвежцы не могли противостоять отличной боевой машине Германии. Прибрежные воды были единственным участком, где норвежский флот мог действовать достаточно эффективно. И хотя размах этих действий несравним, скажем, с развернувшейся вскоре Битвой за Атлантику или морскими сражениями тихоокеанской войны, норвежские военно-морские силы до конца исполнили свой долг. 7.3. Действия в Скагерраке. Успехи британских подводных лодок Немецкая группировка в Норвегии, как и союзники, находилась целиком в зависимости от доставки подкреплений, боеприпасов, продовольствия и топлива. Основная масса людей и грузов доставлялась морем, транспортная авиация взяла на себя лишь малую долю перевозок. Балтийские проливы — Каттегат и Скагеррак — превратились в оживленную магистраль, по которой ежедневно двигались торговые суда и боевые корабли. Если первый эшелон десанта, высаженный 9 апреля, насчитывал около 10,5 тысяч человек, то к концу кампании на территории страны находилось более 135 тысяч солдат и офицеров Вермахта, а также гражданский персонал. Немцы были жизненно заинтересованы в обеспечении бесперебойной работы этой магистрали, и точно также союзники прилагали все усилия, чтобы разорвать транспортную нить, связывавшую Норвегию с Рейхом. Такая картина наблюдалась на протяжении всех последующих лет войны. Боевые действия в этих водах и в воздушном пространстве над ними не прекращались ни на сутки и достойны отдельной монографии, мы же ограничимся временными рамками Норвежской кампании. Как уже отмечалось, в данный период ни надводные силы, ни авиация союзников не могли вести активных действий на германских коммуникациях. Воздействие вражеских подлодок немцы пытались нейтрализовать несколькими способами: во-первых, постановкой мощных фланговых (относительно маршрутов транспортов) минных заграждений; во-вторых, объединением судов в конвои под мощным непосредственным охранением; в-третьих, организацией противолодочного поиска силами авиации и групп охотников; и, наконец, систематическим тралением фарватеров. Сыграл на руку немцам и природный фактор: из-за укоротившихся весенних ночей союзным подлодкам все труднее становилось производить зарядку аккумуляторных батарей. |

|

#2255

|

||||

|

||||

|

По сравнению с английской системой конвойной службы, немецкая имела свои особенности. Конвои обычно состояли из небольшого числа судов и имели охранение, ориентированное главным образом на противолодочную оборону. На каждый транспорт приходилось по 1–1,5 корабля эскорта. Практически полное отсутствие в составе Кригсмарине кораблей специальной постройки заставляло использовать для решения эскортных задач переоборудованные рыболовные или китобойные суда. Крупные боевые корабли (до эскадренных миноносцев включительно) для сопровождения транспортов или их прикрытия в ходе Норвежской операции не привлекались. Отдельные группы охотников патрулировали в районах наибольшей активности подводных лодок: в треугольнике мыс Скаген — шхеры Патерностер — остров Лесё и на подходах к заливу Бохус.