|

|

#591

|

||||

|

||||

|

31 августа 1939 г.

После прихода к власти кабинета Абэ {{* Премьер-министр Японии с августа 1939 г. по январь 1940 г.}} политика Японии, по нашему мнению, в основном остается прежней: 1. Продолжение агрессивных действий на материке. 2. Расширение военной подготовки страны. 3. Оживление внешней торговли. 4. Установление дружественных отношений со странами, понимающими истинные намерения Японии, при сохранении самостоятельной внешней политики. Следует ожидать принятия мер по урегулированию взаимоотношений с США и Англией и дальнейшей провокационной политики в отношении СССР. Л. Мишин Печат. по сб.: СССР в борьбе за мир... С. 644. |

|

#592

|

||||

|

||||

|

https://ru.wikipedia.org/wiki/Глайвицкий_инцидент

Материал из Википедии — свободной энциклопедии  Rename icon.svg Радиовышка в Гливице Гляйвицкий инцидент, или Гляйвицкая провокация, также операция «Консервы» — инсценирование нападения Польши на немецкую радиостанцию в городе Гляйвиц (ныне Гливице), проведённое СС в рамках широкомасштабной «операции Гиммлер», и послужившее одним из поводов к нападению[1] Германии на Польшу 1 сентября 1939 года, ставшему началом Второй мировой войны. Операция была организована Рейнхардом Гейдрихом и его подчинённым — начальником группы VI-F (диверсии) штурмбанфюрером СС Альфредом Науйоксом по указанию Адольфа Гитлера. Содержание 1 Подготовка 2 Первая попытка 26 августа 3 Вторая попытка 31 августа 4 См. также 5 Примечания 6 Литература 7 Ссылки Подготовка  Альфред Науйокс  Рейнхард Гейдрих (слева) и Карл Герман Франк в Пражском Граде, 1941  Памятная доска Идея операции «Консервы» родилась у Гейдриха ещё в 1938 году, во время Судетского кризиса, но тогда она не нашла применения, так как Великобритания и Франция пошли на уступки, подписав Мюнхенское соглашение. В связи с запланированным нападением на Польшу возникла необходимость в правдоподобном поводе. И здесь пригодилась идея инсценировать нападение. Согласно плану Гейдриха, сотрудники СС, переодетые в польскую военную форму, должны были: напасть на радиостанцию в Гляйвице (теперь Гливице, Польша) и передать в эфир антигерманское воззвание на польском языке; напасть на лесничество в Пинчене севернее Кройцбурга (теперь Ключборк, Польша); в Хохлиндене, на участке границы между Гляйвицем и Ратибором (теперь Рацибуж, Польша) уничтожить таможенный пункт. Роль «погибших во время нападения» предназначалась заключённым концлагерей, умерщвлённым посредством инъекций и уже после этого доставленным на место событий. На эсэсовском жаргоне они назывались «консервами»; отсюда и название операции. Руководству 23-го и 45-го штандартов СС, расквартированных на месте предполагаемой операции, было направлено указание немедленно предоставить в распоряжение СД 120 человек личного состава, владеющих польским языком. Ответственными были назначены: за нападение на таможенный пункт — оберфюрер СС Герберт Мельхорн, за нападение на радиостанцию — штурмбанфюрер СС Альфред Науйокс, за нападение на лесничество — оберфюрер СС Отто Раш, за обеспечение польской формой — бригадефюрер СС Хайнц Йост, за доставку «консервов» — оберфюрер СС Генрих Мюллер. Мельхорн должен был также очистить местность вокруг Хохлиндена от вермахта и координировать действия групп оберштурмбанфюрера СС Оттфрида Хельвига («польские военнослужащие») и штандартенфюрера СС Ханса Труммлера («немецкие пограничники»). Общее руководство операцией было возложено на Альфреда Науйокса, который получил от Гейдриха следующие указания: Первое: по поводу этой истории вы не имеете права связываться ни с каким немецким учреждением в Гляйвице. Второе: никто из вашей группы не должен иметь при себе документы, доказывающие его принадлежность к СС, СД, полиции или удостоверяющие подданство германского рейха. Кодовым сигналом должна была служить фраза Гейдриха: «Бабушка умерла». 10 августа Науйокс с пятью сопровождающими и переводчиком прибыли в Гляйвиц и поселились в двух гостиницах. Он провёл рекогносцировку и выяснил, что захват радиостанции не будет представлять проблем. В середине августа Гиммлер и Гейдрих доложили о готовности Гитлеру, который приказал адмиралу Канарису предоставить СД комплекты польской военной формы. Форма была передана Йосту капитаном Динглером, офицером абвера при штабе VIII военного округа в Бреслау. Группа, атакующая лесничество, должна была изображать ополченцев в штатском, остальные — польских военнослужащих. Вспоминает гауптшарфюрер СС Йозеф Гржимек: Одеждой этих парней служила зелёная рубаха, штатские пиджаки и брюки различной расцветки. В качестве головных уборов использовались шляпы и кепки. 20 августа Мельхорн собрал всех в актовом зале школы СД, проинструктировал и сообщил о сути операции. После этого эсэсовцы в крытых грузовиках выехали к месту назначения. Йозеф Гржимек: Цитата:

Противники режима из абвера тоже не сидели сложа руки. Они организовали утечку информации, составив протокол выступления Гитлера перед командованием вермахта 22 августа, добавив к словам, сказанным Гитлером, ещё и фразу (впрочем, весьма близкую к действительности) о посылке нескольких рот для инсценирования польского нападения. Этот протокол попал в руки Германа Мааса, который с помощью руководителя берлинского бюро «Ассошиэйтед Пресс» Льюиса Лохнера передал его в британское посольство. И уже во второй половине дня 25 августа политическое руководство Великобритании располагало сведениями о намерениях Гитлера. Вечером 25 августа пришли две новости: посол Италии сообщил, что Муссолини не готов поддержать Гитлера, а Великобритания заключила договор о взаимопомощи с Польшей. Поэтому пришлось давать срочные распоряжения об отмене уже начавшейся операции. Здесь не обошлось без накладок. Связаться с группой Хелльвига, уже находившейся на польской территории, не удалось, и она напала на таможенный пункт. Лишь вмешательство Мюллера предотвратило кровопролитие. Мельхорн и Хелльвиг обвинили друг друга. При разборе выяснилось, что Хелльвиг неправильно понял пароли: он считал, что «Маленький глухарь» — сигнал о полной готовности, «Большой глухарь» — команда к началу операции. Для Мельхорна пароли же означали: «Маленький глухарь» — «в ружье», «Большой глухарь» — «готовность номер один», «Агата» — сигнал к атаке. Гейдрих, подозревавший, что кто-то хотел сорвать акцию умышленно, сделал оргвыводы: Мельхорн и Хелльвиг были уволены из СД, а их место в операции заняли Мюллер и Труммлер, соответственно. 31 августа Гитлер определил новую дату и время вторжения — 1 сентября в 4 часа 45 минут утра. Вторая попытка 31 августа В 16:00 в гостиничном номере Науйокса раздался телефонный звонок. Подняв трубку, он услышал: «Срочно перезвоните!». Науйокс набрал известный ему номер главного управления СД и попросил к телефону адъютанта Гейдриха. В ответ он услышал, как тот же голос произнёс: «Бабушка умерла». Науйокс собрал всех подчинённых и назначил акцию по захвату радиостанции на 19:30. Мюллер тоже получил команду и заторопился: «консервы» надо было доставить на место не позднее 20:20. В 20:00 Науйокс с подчинёнными ворвались в помещение радиостанции. Увидев рабочего Фойтцика, он навёл пистолет и закричал: «Руки вверх!». Он подал сигнал, и нападающие открыли беспорядочную стрельбу. Работников радиостанции связали и заперли в подвале. Довольно много времени заняли поиски микрофона, по которому радиослушателей предупреждали о приближении грозы. Вскоре слушатели радиостанции услышали «пламенное воззвание» на польском языке на фоне выстрелов. Вся операция заняла не более 4 минут. Уходя, Науйокс заметил заботливо разложенные людьми Мюллера трупы в польской форме. То же самое происходило в других местах акции. На следующий день к немецкому народу обратился Гитлер, заявив, что Польша осуществила нападение на германскую территорию и что с этого момента Германия находится в состоянии войны с Польшей. Газеты вышли с кричащими заголовками. Выступая в рейхстаге, Гитлер заявил о 14 столкновениях на границе, в том числе о трёх крупных. Министр иностранных дел фон Риббентроп сообщил послу Франции, что польская армия перешла границу в трёх местах. Герман Геринг рассказывал Биргеру Далерусу: Война разразилась из-за того, что поляки осуществили нападение на радиостанцию в Гляйвице. Генрих Мюллер выехал на место событий вместе с начальником уголовной полиции Артуром Небе для проведения «расследования». Небе также приказал изготовить электрифицированный макет, демонстрирующий ход «событий». Побывавший на одной из демонстраций Гейдрих подтвердил: Да, да, именно так и начиналась война. См. также Операция под фальшивым флагом Операция Гиммлер Майнильский инцидент Примечания Хёне Х. Чёрный орден СС Литература Хёне Х. Чёрный орден СС. История охранных отрядов. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. — 542 с. — 6000 экз. — ISBN 5-224-03843-X. Ссылки Показания Науйокса (нем.) Хайнц Хене — Чёрный орден СС. История охранных отрядов : Глава 10 СС И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА |

|

#593

|

||||

|

||||

|

https://periskop.livejournal.com/1562393.html

Пишет Перископ из глубин Тихого океана (periskop) 2016-05-11 14:09:00  В ходе автопробега "Дороги памяти" довелось побывать в районе радиостанции города Гливице, который раньше (при немцах) назывался Глейвиц. Город этот прочно вошёл в мировую историю в ночь на 1 сентября 1939 года, поскольку нацистами в нём была совершена провокация, послужившая формальным поводом к объявлению III Рейхом войны с Польшей. Иными словами - именно здесь заварилась каша Второй Мировой войны, которая потом постепенно распространилась на весь мир. Так что место знаковое. Давайте осмотрим его и заодно вспомним, что тут происходило в ночь с 31 августа на 1 сентября 1939-го.  2. Подьезжаем к месту радиобашни со стороны Катовице. Башня с дороги видна уже издалека. Раньше (до 1939-го) этот густонаселённый промышленный район был разрезан польско-германской границей и радиостанция находилась совсем недалеко от неё, буквально в 4-5 километрах - поэтому, собственно, и она была выбрана нацистами как удобный объект.  Карта района. Довоенная граница Рейха и Польши обозначена толстой серой линией (см. стрелку).  3. Прибыли, выходим. Глейвицкая радиобашня во всей красе. Построена в 1935 году, уже при Гитлере. Что интересно - она полностью деревянная и немагнитная. Скрепления - с помощью медных болтов. Высота - 119 м, поэтому она сейчас является одним из самых высоких сохранившихся деревянных строений планеты. [IMG][/IMG] 4. Если рассмотреть поближе, то хорошо видны деревянные составные элементы. Башня и вправду реально деревянная!  5. Однако собственно радиобашня не была объектом немецкой провокации, главные события происходили чуть дальше - в помещении аппаратной, которая размещалась неподалёку. Если точней, глейвицкий инцидент произошёл в центральном домике, который с более светлой красной черепичной крышей.  6. Вот этот домик. И тот самый вход, который ведёт в аппаратную радиостанции, что на первом этаже. Через который в здание и проникла спецгруппа штурмбаннфюрера СС Науйокса. Так что же тут произошло в ночь на 1 сентября 1939-го? * * * Для того, чтобы напасть на Польшу и иметь для этого правдоподобный для внешнего мира повод, у руководства Рейха родилась идея инсценировать нападение поляков. Согласно плану Гейдриха сотрудники СС, переодетые в польскую военную форму, должны были: - напасть на радиостанцию в Глейвице и передать в эфир антигерманское воззвание на польском языке; - напасть на лесничество в Пинчене севернее Кройцбурга; - уничтожить таможенный пункт в Хохлиндене. Роль «погибших во время нападения» предназначалась заключённым концлагерей, умерщвлённым посредством инъекций и уже после этого доставленным на место событий. На эсэсовском жаргоне они назывались «консервами» - отсюда и название операции. 10 августа 1939-го Науйокс со своими подчинёнными прибыл в Гляйвиц. Он провёл рекогносцировку и выяснил, что захват радиостанции не будет представлять проблему. При этом, группа захвата была связана двумя ограничениями: - она не имела права связываться ни с каким немецким учреждением в Гляйвице, а была анонимной, - никто из группы не имел при себе никаких документов о принадлежности к СС, СД, полиции или гражданстве Рейха. Кодовым сигналом для начала общей операции должна была служить фраза Гейдриха: «Бабушка умерла». В середине августа Гиммлер и Гейдрих доложили о готовности Гитлеру, который приказал адмиралу Канарису предоставить СД комплекты польской военной формы. Первая попытка начала операции (26 августа) была в последний момент отменена, и не обошлось без накладок: нападение на таможенный пункт было осуществлено, и эсэсовцы, перепутавшие пароли, были втихую уволены от службы и переведены в другие подразделения. А вот вторая попытка (вечером 31 августа) была реализована.  7. Через этот вход был осуществлён захват радиостанции. В 16:00 в гостиничном номере Науйокса раздался телефонный звонок. Подняв трубку, он услышал: «Срочно перезвоните!». Науйокс набрал известный ему номер главного управления СД и попросил к телефону адъютанта Гейдриха. В ответ он услышал, как тот же высокий голос произнёс: «Бабушка умерла». Науйокс собрал своих бойцов и назначил акцию по захвату радиостанции на 19:30. Мюллер тоже получил команду и заторопился: «консервы» надо было доставить на место не позднее 20:20. В 20:00 Науйокс с подчинёнными ворвались в помещение радиостанции. Увидев рабочего Фойтцика, он навёл пистолет и закричал: «Руки вверх!». Он подал сигнал, и нападающие открыли беспорядочную стрельбу. Работников радиостанции связали и заперли в подвале. Довольно много времени заняли поиски микрофона, по которому радиослушателей предупреждали о приближении грозы. Вскоре слушатели радиостанции услышали «пламенное воззвание» на польском языке на фоне выстрелов. Вся операция заняла не более 4 минут. Уходя, Науйокс заметил заботливо разложенные людьми Мюллера трупы в польской форме. То же самое происходило в других местах акции. На следующий день к немецкому народу обратился Гитлер, заявив, что Польша осуществила нападение на германскую территорию и что с этого момента Германия находится в состоянии войны с Польшей. Газеты вышли с кричащими заголовками.  8. Вид на помещение аппаратной, если смотреть со стороны входа.  9. Участники автопробега в здании аппаратной, слушаем пояснения экскурсовода и перевод с польского.  10. Вот интересный артефакт лежит - немагнитный медный болт, которыми скреплена Глейвицкая радиобашня (см. фото 4).  11. Вход в аппаратную. Дверь - отсюда ворвалась спецгруппа Науйокса и связала работников радиостанции, оттащив их в подвал. Затем люди Мюллера здесь и в коридоре разбросали привезённые "консервы" (т.е. трупы заключённых).  12. ...  13. Дизельпанковская аппаратура. Мощь внутренностей внушает трепет   14. В центре поляки поставили разные образцы техники того времени. Правда, не все они соответствуют 1939-му, некоторые остались от послевоенной радиостанции.  15. Например, коммутатор уже 1949 года.  16. А вот радиоприёмник - 1930-х.  17. У стеночки стоит и "Телефункен", тоже примерно того периода.  18. Изоляторы. Перемыкание контактов - с помощью специальной кочерги-шеста. Цепляешь за колечко и переключаешь.  19. Микрофон и передатчик.  20. Дизайн приборной доски управления.  21. М-м-м, а какие тут радиолампы!   22. Почти вся техника - "Сименс унд Гальске".  23. Если выйти в коридор, там тоже сохранился антураж времён рейха. Вот, например, сантехника второй половины 1930-х.  24. Специальная сигнальная лампа-маяк - такие ставились на радиобашню для оповещения самолётов.  25. Можно спуститься и в нижнее помещение, которое сейчас занято под симбиоз кинозала и пропагандистской выставки. К сожалению, в запарке посещения я почему-то не сфотал подвал здания, куда согнали связанных работников радиостанции - там тоже было колоритно и можно заглянуть.  26. По части выставки, я ожидал более подробного освещения этого инцидента и каких-то документов, артефактов.  27. Но нет - поляки заполнили выставку в основном антисоветскими плакатами-высерами, по своему обыкновению. То есть, музей-то про немецкую провокацию 1939 года, а выставка про "советских оккупантов". Народ с автопробега сильно удивлялся подобному кульбиту - но мне было неудивительно, ведь я ещё в 2012-м посетил музей Войска Польского в Варшаве и там была похожая картина.  28. В общем, польский официоз - это клиника. Официально одобренная свыше.  29. Правда, немного было сказано про передачу от военных властей СССР этого района польской администрации.  30. ...и про выселение силезских и померанских немцев на Запад. А выселили отсюда их аж несколько миллионов. Операция была серьёзная по масштабу. Такое вот интересное историческое место. Последний раз редактировалось Chugunka; 18.01.2019 в 05:11. |

|

#594

|

||||

|

||||

|

https://inosmi.ru/history/20170131/238631628.html

ИСТОРИЯ ABC logoABC.es, Испания  Адольф Гитлер обращается к жителям города Эгер в Венгрии, октябрь 1938 года О войне 1939-1945 В своей последней книге «Шпионы Гитлера» Оскар Эррадон (Óscar Herradón) сравнивает роль спецслужб различных ведомств во время Второй мировой войны. Анализируя операции, автор отмечает, что начало конфликта было совсем не таким, как нам рассказывали до сих пор 31.01.201732763 Мануэль Вильяторо (MANUEL P. VILLATORO) Летом 1939-го тучи снова сгущались над Европой. Происходило нечто подобное тому, что и столетие назад при охваченном манией величия Наполеоне Бонапарте. Под сенью свастики все более популярный Адольф Гитлер потихоньку начал кровавую кампанию против евреев. Нечто вроде крестового похода, во главе которого — тщедушный и с характерными усиками — встал он, используя в качестве основных движущих сил не мир и гармонию, а ненависть и ужас. Эти два чувства тлели в сердцах немцев, обиженных несправедливыми действиями международных правительств в отношении Германии в наказание за развязывание Первой мировой. В той напряженной атмосфере достаточно было искры, чтобы вспыхнула кровавая война, которой Гитлер уже давно страстно желал. Видя, что его политические провокации не дают результата (мировая общественность, наученная горьким опытом всего лишь три десятилетия назад, шла на уступки, чтобы избежать столкновения), Фюрер задумал хитрый план для нападения на Польшу. Цель состояла в том, чтобы заставить всех поверить, что Германия отвечает на провокацию противника. Так была задумана секретная операция нацистских спецслужб (в частности, членов внушавшего ужас «черного ордена» СС), участники которой получили приказ захватить немецкую радиовышку, переодевшись в польскую военную форму, чтобы призвать «соотечественников» к восстанию против тевтонцев. План операции (впоследствии получившей известность как «Гляйвицкий инцидент») в последние месяцы вновь привлек внимание общественности благодаря журналисту Оскару Эррадону. В своей последней книге «Шпионы Гитлера. Наиболее важные и спорные секретные операции Второй мировой войны» он подробно описывает этот эпизод наряду с десятками других операций. Кроме того, автор анализирует роль различных разведслужб, участвовавших в одном из наиболее значимых в истории военных конфликтов, и таких выдающихся разведчиков, как Эдди Чапмен (Eddie Chapman) или Зорге (Sorge). В книге содержится также описание основных агентурных сетей в Европе, как, например, та, что была создана британцами в Блетчли-парке изначально для расшифровки знаменитой «Энигмы». Начало Сигналом к разработке этого безумного плана стал приход к власти Адольфа Гитлера и его национал-социалистической партии в 1933 году. Фюрер шел к вершине, изрыгая проклятия в адрес Версальского договора, подписанного странами-победительницами в Первой мировой и обязывающего Германию выплачивать им огромные контрибуции за то, что ее правительство начало войну. Вооружившись этим посланием, а также ненавистью к евреям, Гитлер начал вынашивать планы по возвращению территорий, которые он считал исконно немецкими, в частности дающий выход в Балтийское море город Данциг, тогда принадлежавший Польше. Делал он это тайно, по-предательски, одновременно ведя мирные переговоры с польским правительством. «Напряжение становилось все ощутимее, но поляки смогли вздохнуть спокойнее, когда посредством очередной дипломатической игры, за которой всегда скрывались темные цели, Гитлер убедил Варшаву в том, что хочет исключительно мира», — пишет Эррадон в «Шпионах». Таким образом, фюрер обманул поляков, как впоследствии обманет и Сталина, подписав с ними в 1934 году договор, гласивший в том числе, что «в случае возникновения споров между двумя странами, решение которых не сможет быть достигнуто путем двусторонних переговоров», их правительства буду искать «для каждой конкретной ситуации и по взаимному согласию альтернативные способы мирного урегулирования таковых», чтобы избежать войны. Это был самый циничный фарс. Но польские начальники поверили в него без единого возражения, надеясь, что таким образом нацистский лидер умерит свои территориальные притязания. Не тут-то было. Все произошло ровно наоборот. Наполеоновские планы Гитлера по отвоеванию некогда германских земель только укрепились. «Так, за спиной у всех, рождалась безжалостная военная машина и амбициозные и коварные планы гитлеровского правительства, чтобы подчинить себе Старый свет, сколько бы крови ни пришлось пролить по пути», — заключает автор. Под ложным флагом Официально связанный по рукам и ногам договором Гитлер не мог начать войну с Польшей. Единственным выходом было найти достаточно веский повод, который извинил бы его вторжение в соседнюю страну в глазах мирового сообщества. Немецкий лидер хотел, чтобы в глазах всего мира действия Германии выглядели не как агрессия, а как защита от наглого нападения. Как же это подстроить? Подсказка пришла от Рейнхарда Гейдриха (Reinhard Heydrich), начальника Службы безопасности (СД). Это в его голове родилась безумная идея: провести серю операций «под ложным флагом», в ходе которых немецкие солдаты, переодетые в польскую военную форму, будут оскорблять Германию словом и делом, совершая провокационные вылазки на ее территорию, в ключевых точках на польско-немецкой границе. Эррадон рассказывает в своем исследовании, что разработанный план под названием «Операция Гиммлер» имел целью «представить международному общественному мнению немецкое нападение в качестве ответа на кровавые провокации поляков» и состоял из трех основных пунктов. 1. Первым было создание группы немецких солдат, переодетых в поляков, под командованием оберфюрера СС Герберта Мельхорна (Herbert Melhorn), в задачи колторых входила инсценировка нападения на немецкий патруль и последующее нападение на немецкий таможенный пункт. Все эти действия должны были быть сфотографированы. 2. Вторым пунктом должна была стать «инсценировка жестокого боя вблизи таможенного пункта в Хохлиндене», как пришет Эррадон. 3. Третьим был «Гляйвицкий инцидент». «Гляйвицкий инцидент» Третья часть операции «Гиммлер» имела самое большое значение. Место для ее проведения был избран Гляйвиц, куда должна была прибыть группа немецких солдат, переодетых в польскую форму. Их целью было захватить немецкую радиовышку и передать по-польски сообщение, критикующее политику Германии и призывающее к вооруженной борьбе против нее. Все это должно было создать иллюзию нападения польского подразделения на немецкой границе. КТО Группа состояла из семи рядовых эсэсовцев и одного офицера. Среди них были 1. Альфред Хельмут Науйокс (Alfred Helmut Naujocks), штурмбаннфюрер СС, офицер разведки Третьего рейха. 2. Карл Бергер (Karl Berger), специалист по радиовещанию. 3. Генрих Нойман (Heinrich Neumann), диктор, свободно владевший польским языком СООБЩЕНИЕ Как объяснял сам Науйокс в заявлении на Нюрнбергском процессе, сообщение гласило, что «настал момент, когда поляки должны объединиться против немцев и уничтожить каждого, кто посмел бы сопротивляться». КОГДА Операция была запланирована на 25 августа 1939 года, но осуществлена 31-ого, за день до немецкого вторжения в Польшу (1 сентября 1939 г.). ГДЕ Для проведения операции был выбран город Гляйвиц в 100 км от Кракова, где имелась радиобашня для вещания на средних волнах. ЗАЧЕМ Целью операции было убедить мировую общественность в том, что Польша нарущила договор о ненападении с Германией. Это был идеальный предлог для того, чтобы Гитлер смог напасть на соседнюю страну. Подготовка Операция готовилась очень тщательно. Сначала Науйокс со своими людьми отправился в Берлин «в 10-х числах августа». Там он выждал, по его собственным словам, 14 дней. Это время он и его подчиненные посвятили изучению планов местности. Позже ему сообщили, что помощь в осуществлении миссии ему будет оказывать Генрих Мюллер, начальник гестапо. В его задачу входило обеспечить правдоподобие операции при помощи «свежих» трупов из немецких концлагерей. Зачем? Чтобы выдать их за жертвы польского нападения. Мюллер так распланировал свое участие: «Через две минут после начала операции, в семь тридцать вечера, я проеду перед радиобашней в черном «Опеле» и оставлю у входа труп, одетый, естественно, в польскую военную форму». Мертвые тела узников концлагерей, которым вводили смертельную инъекцию, были использованы и в других эпизодах операции «Гиммлер». «Кодовым названием для этих преступников было «консервы», — рассказал офицер СС на суде. Изчально операция был назначена на 25 августа 1939 г., но из-за ряда задержек перенесена на 31-ое. В этот день участники операции «Гиммлер», с нетерпением ожидавшии сигнала, получили приказ начать действовать. Операция По рассказам Науйокса, он получил приказ к атаке в полдень 31 августа. Ему позвонил сам Гейдрих и произнес в трубку пароль: «Бабушка умерла». Об этом ABC рассказал историк и публицист Пере Кардона (Pere Cardona). Колесики закрутились. Эррадон пишет, что у эсесовцев не возникло проблем с захватом радиостанции — они просто зашли на башню с заднего входа с пистолетами в руках. Первая часть задания была выполнена. «В студии немцы застали трех сотрудников радио под охраной полицейского», — рассказывает автор «Шпионов Гитлера». Немцам не стоило никакого труда справиться с ними: поляков заперли в подвале, чтобы они не догадались о замысле. Тем не менее, Эррадон считает, что не все прошло так уж гладко: «Не было ощущения, что операцию проводили блестящие умы СД. Напротив, это оказалась халтура с серьезными просчетами». Первым оказалось то, что нападавшие не сумели найти нужный микрофон для передачи радиосообщения. Отчаявшись, они передали его по коротковолновой связи, что, впрочем, ограничило радиус распространения призывов против Германии 40 километрами. Кроме того, Нойман так нервничал, что с трудом прочел текст воззвания. «Похоже, что радиослушатели только и смогли разобрать: «Внимание, Гляйвиц! Радио в руках Польши», — замечает Эррадон. Вдобавок ко всему диктор в панике уронил микрофон. Спустя несколько минут все было кончено. Группа покинула здание, на ступенях которого, как было обещано, лежал труп… Но живой! «Я получил тело и оставил его на входе в здание. Он был жив, но без сознания. Я попытался открыть ему глаза, но и по ним невозможно было определить, мертв ли он. Я убедился в обратном, только когда услышал его дыхание. Я не видел следов ранений, но все его лицо было в крови. Одет он был в гражданское», — свидетельствовал офицер в суде. Вот так все закончилось. Но несмотря ни на что операция имела успех и послужила необходимым предлогом для Гитлера, чтобы вторгнуться в Польшу. Правда всплыла только в 1945-ом, после падения Рейха и окончания Нюрнбергского процесса. |

|

#595

|

||||

|

||||

|

http://waralbum.ru/207132/

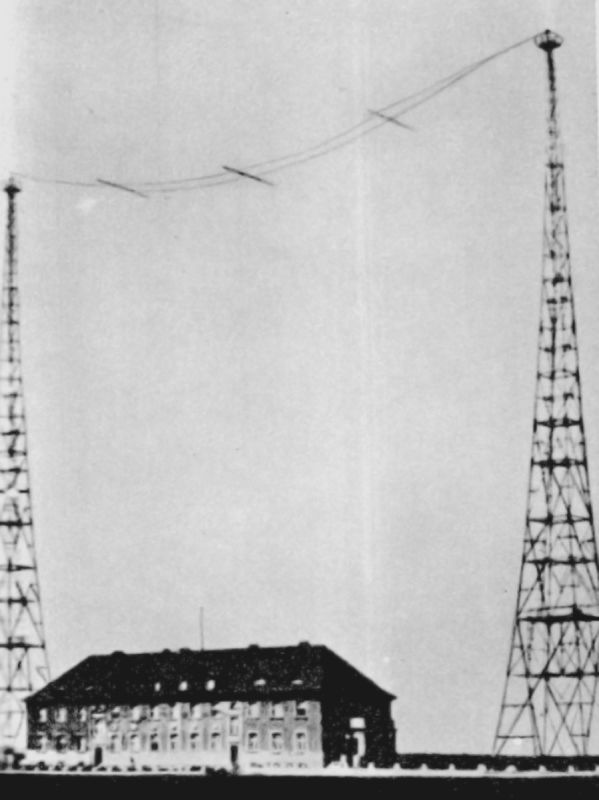

19 МАЯ 2016  Фото: Радиостанция в немецком городе Глейвиц в 1939 году Радиостанция в немецком городе Глейвиц (теперь Гливице, Польша ) в 1939 году. Глейвицкий инцидент (Глейвицкая провокация) — операция под кодовым названием «Консервы», проведенная в городе Глейвиц, в рамках еще более крупной «операции Гиммлер», и послужившая одним из поводов к нападению Германии на Польшу 1 сентября 1939 года, ставшему началом Второй Мировой войны. Вечером 31 августа 1939 года по приказу Гитлера группа сотрудников нацистской службы безопасности СД имитировала захват поляками немецкой радиостанции в небольшом немецком городе Глейвице, вблизи польской границы. После «захвата радиостанции» один из участников провокации зачитал по радио ложное сообщение на польском языке о том, что польская армия пересекла германскую границу и овладела немецкой радиостанцией. Сделав несколько выстрелов у микрофона, провокаторы покинули здание радиостанции. Служба СД заранее приготовила тринадцать немецких заключенных, приговоренных к смертной казни. Они были одеты в польскую военную форму и к вечеру 31 августа приведены в бессознательное состояние. После имитации польского захвата радиостанции все эти смертники были расстреляны неподалеку от ее здания. Источники информации о фото: 1. lh4.googleusercontent.com 2. «История второй мировой войны 1939 — 1945», Т. 3, 1973 3. old.mgimo.ru Последний раз редактировалось Chugunka; 09.02.2021 в 04:33. |

|

#596

|

||||

|

||||

|

https://shatff.livejournal.com/156463.html

О Глайвицком инциденте – или casus belli …Вероятно, все помнят что 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война (по крайней мере, на этой дате все сходятся) – а событие, ставшее непосредственным поводом для нападения Германии на Польшу случилось ночью 31 августа… Глайвицкий инцидент (который чаще называют Операция «Консервы») стал главной частью целой серии провокаций, объединённых под красноречивым названием «Операция Гиммлер»… (Интересно, что пограничный Глайвиц после Первой мировой остался немецким в результате простого голосования местных жителей. В 1945-м он перешёл к Польше – и теперь называется Гливице. Здешняя радиовышка считается одним из высочайших деревянных сооружений Европы (118 м) – но знаменита она, конечно, совсем не этим). …О том, как немцы сами на себя напали в Глайвице более-менее известно – потому обратимся к предшествующим событиям. Почти полтора столетия Польша была разделена между своими соседями – и возродилась после Первой мировой. Её границу с Веймарской республикой (то есть, Германией) определил Версальский договор – а восточную (говорим так, поскольку РСФСР тогда никто не признавал, кроме Финляндии и всё той же Германии)… так вот – восточную границу начертил Верховный совет Антанты – и, конкретно, лорд Керзон, линией имени которого её и назвали… …Надо сказать, лорд, в целом, был справедлив, оставив за Польшей территории населённые, в основном, поляками. Впрочем, в 1919-м всё ещё было неясно – и те предпочли отмахнуться (линия-то была рекомендательная!) Всё изменилось через полгода – победоносная Красная армия двинулась на Варшаву! Польша немедленно соглашается… лорд пытается, было, погрозить пальчиком большевикам – но те прут дальше! (Справедливости ради, красные ответили в том духе, что готовы предложить соседу даже лучшие условия – а вот во всяких буржуйских посредниках не нуждаются!) И тут, благодаря военному гению Тухачевского, ситуация резко меняется – большевики разбиты под Варшавой; окрылённые соседи подгребают приличные куски Белоруссии и Западной Украины! (Заметим, что их-то Сталин, в основном и занял в 1939-м! По итогам Второй мировой граница прошла, с некоторыми вариациями, как раз по линии Керзона. Ну, ладно…) …В сложившейся ситуации Польша готовилась воевать не на Западе, а на востоке. Именно поэтому ещё в январе 1934-го появился так называемый пакт Пилсудского – Гитлера. (На самом деле, его подписали германский министр иностранных дел и польский посол; Пилсудский к тому времени никакой официальной должности не имел – а вот для свежеиспечённого рейхсканцлера Гитлера этот договор стал одним из первых международных соглашений!) …Так началось это пятилетнее польско-германское сотрудничество… можно даже назвать его дружбой – есть свидетельства, что Геринг в полуофициальных беседах вполне определённо обещал полякам Украину… Во всяком случае, когда в 1938-м Гитлер (окрепший и успевший проглотить Австрию) нацелится на Чехословакию, и Сталин, согласно договора, будет готов прийти ей на помощь… Варшава не только откажется пропустить Красную армию через свою территорию, но и устроит на советско-польской границе крупнейшие в своей истории военные манёвры! А потом настанет пресловутый Мюнхенский сговор, и Польша, по выражению Черчилля, «…с жадностью гиены приняла участие в разграблении и уничтожении чехословацкого государства». …Заметим – Тешинский район поляки отняли у чехов благодаря поддержке Германии! Что же могло нарушить эту идиллию спустя какие-нибудь одиннадцать месяцев?.. …Собственно – даже через три недели, поскольку ещё в конце октября 1938-го немцы потребуют у поляков Данциг (этот порт на Балтике после Первой мировой имел статус вольного города – а после Второй станет польским Гданьском. Исторически он не раз переходил из рук в руки – но чаще всего был прусским). Надо сказать, Риббентроп поначалу пытался партнёров уговорить – опять же, суля им Украину – но польский министр иностранных дел Бек неожиданно упёрся! …Основания для этого имелись… В тот момент вермахт ещё не успел обрести ореола непобедимости – а польская армия выглядела вполне сопоставимой силой. Собственно говоря, до начала 1939-го польский генштаб вообще не имел разработок на случай войны на Западе; всё внимание было направлено на СССР!  Однако, события развивались по своей неумолимой логике… В конце марта 1939-го Гитлер денонсирует пакт, о котором мы упоминали – Польша в апреле заключает соглашение о взаимопомощи с Британией, а в мае – подписывает аналогичный протокол с Францией. (Окончательный договор с англичанами будет подписан 25 августа – через два дня после германо-советского! Надо сказать, британцы принимали решение отчасти из-за этого – а отчасти из-за утечки информации о планах Гитлера!..) …На 26-е августа были намечены три атаки: на лесничество, таможенный пункт и радиостанцию в Глайвице – Вторая мировая могла начаться уже 27-го! Известие об англо-польском договоре (и неодобрительная реакция союзника Муссолини) задержит Гитлера на несколько дней… (Команда «отбой» дойдёт не до всех – на таможне немцы чуть не перестреляли друг друга – но обошлось. Гейдрих срочно меняет руководство операции – так в этой истории появится известный нам Мюллер, тогда ещё оберфюрер – шефом гестапо он станет в октябре). Именно Мюллер отвечал за доставку переодетых трупов – тех самых «консервов»; а нападением руководил штурмбанфюрер Науйокс (в 1944-м он сбежит к американцам и затеряется). Итак, в 16:00 31 августа в гостиницу, где расположилась штурмовая группа, поступит телефонный звонок Гейдриха: «Бабушка умерла». Такой вот пароль!.. …Через четыре часа началась операция – персонал заперли в подвале; но тут возникла проблема! Планировалось радиообращение на польском – но Глайвицкая станция была просто ретранслятором; кое-как удалось найти микрофон для погодных объявлений, и в эфир, вместо пылкой речи, вышла только фраза: «Глайвицкая радиостанция находится в польских руках!» PS: Разложив «консервы», диверсанты покинут станцию через четыре минуты – вскоре уже германское радио сообщит о «польском нападении» – а в 4:45 следующего дня вермахт начнёт наступление… Впрочем, это – совсем другая история. |

|

#597

|

||||

|

||||

|

https://shatff.livejournal.com/842571.html

…Вероятно, многие помнят, что 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война (по крайней мере, на этой дате все сходятся) – а событие, послужившее непосредственным поводом для нападения Германии на Польшу случилось ночью 31 августа… Глайвицкий инцидент (который чаще называют Операция «Консервы») станет главной частью целой серии провокаций, объединённых под красноречивым названием «Операция Гиммлер»… (Интересно, что пограничный Глайвиц после Первой мировой остался немецким в результате простого голосования местных жителей. В 1945-м он перейдёт-таки к Польше – и теперь называется Гливице. Здешняя радиовышка считается одним из высочайших деревянных сооружений Европы (118 м) – но знаменита она, конечно, совсем не этим). …О том, как немцы сами на себя напали в Глайвице более-менее известно – потому обратимся к предшествующим событиям. Почти полтора столетия Польша была разделена между своими соседями – и возродилась после Первой мировой. Её границу с Веймарской республикой (то есть, Германией) определит Версальский договор – а восточную (говорим так, поскольку РСФСР тогда никто не признавал, кроме Финляндии и всё той же Германии)… так вот – восточную границу начертит Верховный совет Антанты – и, конкретно, лорд Керзон, линией имени которого её и принято называть… …Заметим – лорд, в целом, проявил объективность, оставив за Польшей территории населённые, в основном, поляками. Впрочем, в 1919-м всё ещё было неясно – и те предпочтут отмахнуться (линия-то была «рекомендательная»). Всё изменится через полгода – победоносная Красная армия двинулась на Варшаву!.. Польша немедленно соглашается… лорд пытается, было, погрозить пальчиком большевикам – но те прут дальше!.. (Справедливости ради, красные ответят в том духе, что готовы предложить соседу «даже лучшие условия» – а вот во всяких буржуйских посредниках не нуждаются). Но тут, благодаря военному гению Тухачевского, ситуация вновь резко меняется – большевики разбиты под Варшавой; окрылённые соседи подгребают приличные куски Белоруссии и Западной Украины. (Заметим, что их-то Сталин, в основном, и займёт в 1939-м. По итогам Второй мировой граница пройдёт, с некоторыми вариациями, как раз по линии Керзона. Ну, ладно…) …В сложившейся ситуации Польша, натурально, готовилась воевать не на Западе, а на Востоке!.. Именно поэтому ещё в январе 1934-го появится так называемый пакт Пилсудского – Гитлера. (На самом деле, его подписали германский министр иностранных дел и польский посол; пожилой маршал к тому времени никакой официальной должности не имел – а вот для свежеиспечённого рейхсканцлера этот договор станет одним из первых международных соглашений). …Так началось это пятилетнее польско-германское сотрудничество… можно даже назвать его дружбой – есть свидетельства, что Геринг в полуофициальных беседах вполне определённо обещал полякам Украину… Во всяком случае, когда в 1938-м Гитлер (окрепший и успевший проглотить Австрию) нацелится на Чехословакию – и Сталин, согласно договора, будет готов прийти ей на помощь – Варшава не только откажется пропустить Красную армию через свою территорию, но и устроит на советско-польской границе крупнейшие в своей истории военные манёвры!.. …А потом случится пресловутый Мюнхенский сговор, и Польша, по выражению Черчилля, «…с жадностью гиены приняла участие в разграблении и уничтожении чехословацкого государства». …К слову – Тешинский район поляки отнимут у чехов благодаря поддержке Германии. Что же могло нарушить эту идиллию спустя какие-нибудь одиннадцать месяцев?.. …Собственно – даже через три недели, поскольку ещё в конце октября 1938-го немцы потребуют у поляков Данциг. (Этот порт на Балтике после Первой мировой имел статус вольного города – а после Второй станет польским Гданьском. Исторически он не раз переходил из рук в руки – но дольше всего действительно был прусским). Надо сказать, Риббентроп поначалу пытался партнёров уговорить (опять же, суля им Украину) – но польский министр иностранных дел Бек неожиданно упрётся!.. (Основания для этого имелись… В тот момент вермахт ещё не успел обрести ореола непобедимости – а польская армия выглядела вполне сопоставимой силой. Собственно говоря, до начала 1939-го польский генштаб вообще не имел разработок на случай войны на Западе – всё внимание было направлено на СССР!..) …Однако, события развивались по своей неумолимой и непознаваемой логике… В конце марта 1939-го Гитлер денонсирует пакт, о котором мы упоминали – в свою очередь, Польша в апреле заключает соглашение о взаимопомощи с Британией, а в мае – подписывает аналогичный протокол с Францией. (Окончательный договор с англичанами будет подписан 25 августа – через два дня после германо-советского!.. Надо сказать, британцы принимали решение отчасти из-за этого – а отчасти из-за утечки информации о планах Гитлера).  …На 26-е августа были намечены три атаки: на лесничество, таможенный пункт и радиостанцию в Глайвице – Вторая мировая могла начаться уже 27-го!.. Известие об англо-польском договоре (и неодобрительная реакция союзника Муссолини) задержит Гитлера на несколько дней. (Команда «отбой» дойдёт не до всех – на таможне немцы чуть не перестреляли друг друга – но обошлось. Гейдрих срочно меняет руководство операции – так в этой истории появляется известный нам Мюллер, тогда ещё оберфюрер – шефом гестапо он станет в октябре). …Именно Мюллер отвечал за доставку переодетых трупов – тех самых «консервов»; а нападением руководил штурмбанфюрер Науйокс (в 1944-м он сбежит к американцам и затеряется). Итак, в 16:00 31 августа в гостиницу, где расположилась штурмовая группа, поступит телефонный звонок Гейдриха: «Бабушка умерла». Такой вот пароль... …Через четыре часа начнётся операция – персонал запрут в подвале; но тут возникнет проблема!.. Планировалось радиообращение на польском – но Глайвицкая станция была просто ретранслятором; кое-как удастся найти микрофон для погодных объявлений – и в эфир, вместо пылкой речи, выйдет только фраза: «Глайвицкая радиостанция находится в польских руках!..» Последний раз редактировалось Chugunka; 19.01.2019 в 06:37. |

|

#598

|

||||

|

||||

|

http://ww2everyday.blogspot.com/2014...view=timeslide

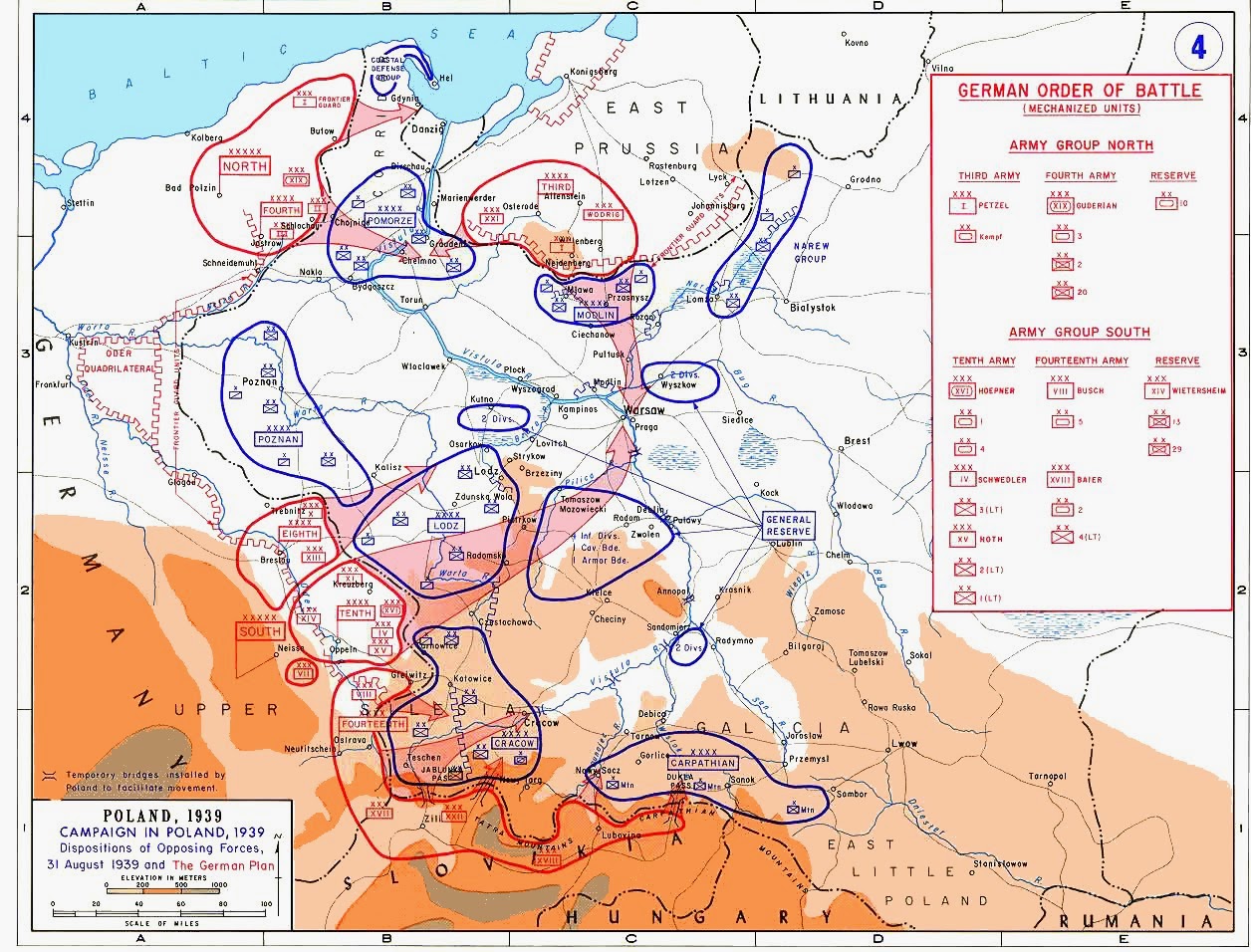

31 августа 1939 года Один из объектов проведения операции "Консервы" Сотрудники СС переодетые в польскую военную форму должны были напасть на радиостанцию, убить персонал и передать в эфир антигерманское воззвание. В эфире прозвучало обращение на польском языке: "Граждане Польши! Пришло время войны между Польшей и Германией. Объединяйтесь и убивайте всех немцев" Непосредственно операцией руководил штурмбанфюрер СС Альфред Науйокс. Роль поляков выполняли заключенные концлагеря Заксенхаузен. По одним данным им обещали свободу за участие в акции и перед расстрелом они были живы, а по другим, заключенных сначала умертвили путем инъекций и только потом доставили на станцию. Но все историки сходятся в одном – на эсэсовском жаргоне они назывались «консервами»; отсюда и название операции. За доставку «консервов» отвечал лично Генрих Мюллер, знакомый нам по фильму про Штирлица Выступая в рейхстаге, Гитлер заявил о 14 столкновениях на границе, из них три крупных. Министр иностранных дел фон Риббентроп сообщил послу Франции, что польская армия перешла границу в трёх местах. А устаревший броненосец «Шлезвиг-Гольштейн» начал обстрел польской крепости Вестерплятте в вольном городе Данциг Герман Геринг рассказывал Биргеру Далерусу: Война разразилась из-за того, что поляки осуществили нападение на радиостанцию в Гляйвице.  Карта Польши в 1939 году Опубликовано 5th September 2014 пользователем Dmitry Komarov |

|

#599

|

||||

|

||||

|

http://ww2everyday.blogspot.com/2015...g-post_13.html

Стратегический план войны с Польшей верховное командование вооруженных сил Германии разрабатывало с весны 1939. Он получил название «Вайс» (нем. Fall Weiß). «Вайс» Fall Weiß Польская компания План изначально предполагал открытие военных действий без объявления войны. Концепция германского командования состояла в максимальном сосредоточении войск на польском направлении за счет ослабления фронта на западе. Предполагалось, что война не должна продлиться больше двух недель, внезапность удара должна была предотвратить польскую мобилизацию. Основой плана было широкое использование авиации для подавления сопротивления польской армии и прорыв польской обороны моторизированными корпусами. От поддержки пехотных соединений танками было решено отказаться. Вторжение происходило по трем направлениям Группа армий «Юг» под командованием генерал-полковника фон Рундштедта должна была наступать с территории Силезии и Моравии Группа армий Север под командованием генерал-полковника фон Бока должна была ударить с территории Померании и Восточной Пруссии Между армиями на территории Германии войск почти не оставалось. Изначально осуществление плана планировалось на 26 августа, но потом было перенесено на 1 сентября. Для оправдания действий Германии в Польше был разработан план «Гимлер» - серия провокаций на польско-германской границе . Частью этого плана была операция «Консервы». До последнего времени считалось, что война началась в 4:45 в городе Данциг с обстрела польской крепости Вестерплятте. Несмотря на упорное сопротивление некоторых польских частей, немецкие войска быстро сломили польскую оборону у границы и начали продвижение вперед. Опубликовано 13th February 2015 пользователем Dmitry Komarov Последний раз редактировалось Chugunka; 09.02.2021 в 04:35. |

|

#600

|

||||

|

||||

|

http://www.world-history.ru/events_about/2074.html

В первой половине XX столетия человечество пережило две большие войны: первая в основном развернулась в Европе, хотя потом ее удостоили звания мировой, а вторая была действительно мировой. И в обеих войнах Германия и ее союзники сражались против той же примерно коалиции держав. Обе войны были кровавыми, длительными, и во многих отношениях между ними больше сходства, чем различий. Относительно того, когда началась первая мировая война, сомнений нет. Еще в начале июля 1914 г. великие европейские державы жили в мире, который длился с 1871 г., а месяц спустя все, кроме Италии, уже воевали. В ходе войны менялись участники, в нес вступили Италия и Соединенные Штаты, вышла из войны Россия. Но для всех было несомненно, что война в широких масштабах началась в августе 1914 г. и почти с тем же размахом продолжалась до ноября 1918 года. А когда началась вторая мировая война? В силу сложившихся обстоятельств Европа для многих историков — центр мира, и они считают началом войны сентябрь 1939 г., когда Германия напала на Польшу. Но такой ответ не удовлетворит эфиопов или китайцев, для которых война началась раньше. Ответ не удовлетворит и русских и американцев, для которых война началась позже. Во всяком случае война в Европе фактически закончилась в июне 1940 г., когда Германия уже господствовала на всем Европейском континенте к западу от России. Если считать началом войны формальное ее объявление, то вторая мировая началась в апреле 1932 г., когда Мао Цзэдун и Чжу Дэ объявили войну Японии от имени совета провинции Цзянси. (Любопытный исторический факт: Китайская Республика объявила войну Японии лишь после Пёрл-Харбора.) Если же исчисление вести с того времени, когда война уже велась на всех континентах, кроме двух американских, тогда началом ее следует считать 1942 или даже 1944 год. Мелкие войны постепенно слились в большую войну. Не полностью слились, но настолько, что уже вряд ли возможно стало писать о войне в Европе и Средиземноморье, не упоминая про Дальний Восток, или писать о Дальнем Востоке, не упоминая о Европе и Средиземноморье. В довоенные годы Англия могла бы, с одной стороны, занять более твердую позицию в отношениях с Германией, если бы не беспокойство насчет Дальнего Востока, и, с другой — пойти на соглашение с Японией на Дальнем Востоке, если бы не нужда в американской помощи — экономической, а затем военной, чтобы сохранить статус великой европейской державы. В 1940 г. захват Франции и Голландии Гитлером заставил японцев повернуть на юг, а в 1941 г. действия японцев в Пёрл-Харборе побудили Гитлера объявить войну Соединенным Штатам. Соответственно американская кампания на Тихом океане в большей мере, чем средиземноморская, задержала высадку союзников на севере Франции. В период войны соответствующие союзники никогда полностью не объединялись. Хотя Муссолини претенциозно именовал союз с Германией и Японией осью, вокруг которой вращаются европейские дела, он фактически осуществлял самостоятельную кампанию в Средиземноморье, пока не попал в беду; тогда Гитлер вмешался, чтобы выручить своего союзника — диктатора, а не следуя собственной стратегии. Германия и Япония не взаимодействовали вообще. Одна океанская подводная лодка из Японии добралась до Бордо с боеприпасами для Германии — в этом заключалось все их сотрудничество. Участники пакта (Германия, Италия и Япония) даже не придумали для себя общего названия. Противники звали их агрессорами, милитаристами, фашистами — характеристики не отличались меткостью. С другой стороны, союз между США и Англией никогда не был официально оформлен, хотя между ними сложилось тесное взаимодействие — экономическое и военное. А союз между Советской Россией и Англией носил в сущности лишь формальный характер. На деле Англия осуществляла независимую кампанию против Италии при некоторой поддержке Соединенных Штатов, а США — независимую кампанию против Германии. Эти союзники также не нашли для себя общего названия — просто страны, подписавшие Декларацию Объединенных Наций. Англия и США называли себя демократическими или, проще, англосаксонскими державами. А Советская Россия предпочитала название "миролюбивые народы". Иногда союз трех великих держав (Англии, Советской России, США) называли "Великий альянс", чаще просто — "Большая тройка". Будущие противники в первой мировой войне заранее предвидели, что решающая битва произойдет на равнинах Фландрии и севере Франции. Так и случилось, хотя для принятия такого решения потребовалось четыре года вместо предполагаемых шести недель. Другие кампании — на Восточном фронте, в Италии, на море и в азиатской части Турции — были второстепенными по сравнению с длительной битвой во Франции. Сходными были и методы ведения войны. Хотя в конце войны танки играли определенную роль, ее исход решали главным образом массы пехотинцев, брошенные в бой друг против друга, почти так же, как при Наполеоне или во времена римлян. Вторую мировую войну также предвидели, но, по мере того как она развертывалась, неоднократно менялись ее характер и решающий участок боевых действий. Один шведский историк назвал ее "одной из самых гигантских импровизаций в истории, далеко превысившей обычные масштабы". Лишь Британский штаб ВВС планировал заранее свою стратегию, но это обернулось неудачей: королевские воздушные силы оказались неспособными ее осуществить. В остальном все кампании планировались, когда война уже шла. Кто мог предсказать, что решающие бои второй мировой войны будут вестись под Сталинградом, у острова Мидуэй, под Эль-Аламейном и Каном? В равной мере не предвидели, какое оружие сыграет решающую роль. Авианосцы оттеснили на второй план линейные корабли. Массовые бомбежки, от которых ожидали чудес, внесли только второстепенный вклад в победу. А десантные средства и джипы, о которых никто не думал как о военном снаряжении, имели гораздо большее значение. Конечно, танки сыграли свою роль, но немногие предвидели, что с появлением противотанковых орудий пехота будет первой идти в атаку, танки — следовать за ней, а не наоборот. Война завершилась взрывом двух атомных бомб. Вряд ли кто-нибудь полагал до войны, что расщепление атомного ядра получит когда-либо практическое применение. Природу первой мировой войны определить легко. Это был конфликт между двумя союзами, или блоками, государств — Антанты (Франция, Англия, Россия), с одной стороны, и центральных держав (Австро-Венгрия, Германия)— с другой. Война велась между странами с однотипным социальным строем. Все эти страны были капиталистическими, профсоюзы в них играли второстепенную роль. У всех имелись конституции, хотя Российская конституция была скорее фикцией. И, несмотря на попытки выявить глубокие моральные причины войны — против варварства немцев, за немецкую "культуру", за или против самоопределения наций, — воевали, чтобы взять верх, целью было изменение соотношения сил, а не мировое господство. Если бы победила Германия, последовали бы некоторые территориальные изменения в се пользу и она стала бы сильнее, чем прежде. Сложилось так, что были произведены территориальные изменения не в ее пользу, хотя по существу она не была ослаблена. Расчленение империи Габсбургов и Оттоманской, большевистская революция в России, создание Лиги Наций — все это следствия войны, а не предшествовавшие или сопутствовавшие ей причины. Историки до сих пор спорят о причинах первой мировой войны и ясных ответов не находят. Кто ее планировал? Была ли она вообще запланирована? Или, как сказал Ллойд Джордж, европейские страны "впутались в войну"? Что касается второй мировой войны, то приводит в замешательство множество ее причин. В период между двумя войнами наиболее очевидными были разногласия между победителями и побежденными или, конкретно, между Францией и Германией, при этом Англия и (до последнего мирного года) Италия неохотно следовали за Францией. Почти все немцы полагали, что в 1919 г. с их страной поступили несправедливо. И ожидали, что, когда Германия примет "Четырнадцать пунктов" и станет демократической республикой, о войне позабудут и произойдет взаимное признание прав. Ей пришлось платить репарации; ее принудительно разоружили; часть территории она потеряла, в других частях находились войска союзников. Почти вся Германия стремилась избавиться от Версальского договора, и немногие видели разницу между аннулированием этого договора и восстановлением той господствующей роли, какую Германия играла в Европе до своего поражения. Обиду испытывала не одна Германия. Венгрия тоже была недовольна мирным урегулированием, хотя ее недовольство мало что значило. Италия, будучи вроде бы в числе победителей, вышла из войны почти с пустыми руками — так ей по крайней мере казалось; итальянский диктатор Муссолини, бывший социалист, называл ее пролетарской страной. На Дальнем Востоке Япония, тоже числившаяся среди победителей, взирала все более неодобрительно на превосходство Британской империи и США. И, по правде говоря, Советская Россия, присоединившись в конце концов к тем, кто отстаивал статус-кво, была все же недовольна территориальными потерями, понесенными ею в конце первой мировой войны. Но главной движущей силой среди недовольных была Германия, и Адольф Гитлер стал ее выразителем, с тех пор как вышел на политическую арену. Все эти обиды и претензии не были опасны в 20-е годы, в короткий период восстановления довоенного экономического порядка, при более или менее неограниченной внешней торговле, устойчивой валюте, частных предприятиях, в деятельность которых государство почти не вторгалось. Но это восстановление было разрушено широкомасштабным экономическим кризисом, разразившимся в 1929 г. Начался катастрофический спад внешней торговли, массовая безработица — свыше 2 млн. безработных в Англии, 6 млн. — в Германии и 15 млн. — в США. Резкий валютный кризис в 1931 г.— с отменой золотого стандарта — пошатнул священный фунт стерлингов. Перед лицом этой бури страны сосредоточили свою деятельность в пределах собственных национальных систем; и тем интенсивнее это происходило, чем более индустриально развитой являлась страна. В 1931 г. германская марка перестала быть свободно конвертируемой валютой, и страна перешла к бартерной внешней торговле. В 1932 г. Великобритания, традиционно придерживавшаяся принципа свободной торговли, установила защитные тарифы и вскоре распространила их на свои колонии. В 1933 г. только что избранный президент Рузвельт осуществил девальвацию доллара и независимо от других стран стал проводить политику оздоровления экономики. Экономическая борьба началась в значительной степени неожиданно. Сначала это была борьба всех против всех, потом ее характер изменился и разделение мира усилилось. Советская Россия всегда была закрытой экономической системой, хотя это не уберегло ее от последствий мирового кризиса. Некоторые другие великие державы, прежде всего США, а также Британская и Французская империи, могли на худой конец обойтись внутренними ресурсами. Проиграли Германия, Япония и другие крупные индустриальные державы: они не могли себя самостоятельно обеспечить, им требовалось привозное сырье, но кризис лишил их возможности получать его нормальным путем через внешнюю торговлю. Те, кто руководил в этих странах экономикой, несомненно, ощущали (даже в несколько обостренной форме), что их страны задыхаются и необходимо создать собственные экономические империи. Японцы избрали простейший путь и ввели свои войска сначала в Маньчжурию, а затем в прибрежные районы Китая. Но у Германии, еще связанной в начале 30-х годов Версальским договором, не было столь простого выхода. Ей пришлось вести борьбу экономическими средствами; это усилило ее изоляцию, автаркию, навязанную волею обстоятельств. Сначала руководители Германии неохотно вели экономическую борьбу, затем в январе 1933 г. к власти пришел Гитлер. Он воспринял автаркию как благо. Впоследствии велись споры о том, что породило Гитлера и руководимое им движение национал-социализма. Версаль? Кризис? И то и другое. Экономическое неблагополучие страны привело Гитлера к власти, но его борьба против Версальского договора уже создала ему определенную репутацию. По его мнению, кризис в Германии был вызван поражением, и те средства, которые помогут преодолеть кризис, приведут Германию и к политической победе. Автаркия укрепит Германию для политических побед, а те в свою очередь будут способствовать дальнейшему развитию автаркии. Здесь вплоть до второй мировой войны заключено было скрытое противоречие. США и (менее искренне) Англия сожалели о необходимости вести экономическую борьбу, считали ее делом временным. Для японцев и немцев экономическая борьба являлась постоянным фактором и единственным способом стать великими державами. Это привело к парадоксальным последствиям. Обычно более сильная держава агрессивнее, беспокойнее, поскольку убеждена, что в состоянии захватить больше, чем имеет. Утверждают, что такой была ситуация перед второй мировой войной, что нарушилось равновесие сил: Германия затмевала Европу, а Япония — Дальний Восток. Это верно лишь в отношении ближайших соседей — европейских стран, прилегающих к Германии, или Китая на Дальнем Востоке. И неверно, если учитывать великие державы. И Гитлер, и японские правители вполне это понимали. Они отнюдь не замышляли мировой войны, что им зачастую приписывалось, поскольку были убеждены, что мировая война их погубит. Но это их не заставило перейти на мирные позиции. И Гитлер, и японцы надеялись получить ряд небольших выгод без войны, без серьезной борьбы. Они правильно рассчитывали на нежелание мировых держав вести войну и еще меньше надеялись на собственную изворотливость. Они хотели незаметно или хотя бы беспрепятственно укрепиться, пока не смогут выступить в качестве мировых держав, слишком сильных, чтобы с ними бороться. Это им почти удалось. Гитлер обеспечил свое господство в Европе, когда на рассвете 14 мая 1940 г. германские танки перешли через Маас у Седана; Япония утвердила себя на Дальнем Востоке за пару часов 7 декабря 1941 г., нанеся удар по Пёрл-Харбору. Потери немцев во время французской кампании 1940 г. были ненамного больше, чем потери британской армии на Сомме в 1916 г.; японцы потеряли в Пёрл-Харборе 29 самолетов. Никогда еще решающие победы не доставались так дешево. Что могло произойти при условии закрепления этих побед? Иногда Гитлер говорил, что Германия завоюет мир, но при этом добавлял, что это произойдет лишь через 100 лет после его смерти. А японцы могли бы удовлетвориться господством на Дальнем Востоке. Но Германию и Японию остановили еще до того, как они стали вполне мировыми державами, поэтому вопрос об их дальнейших намерениях никогда не ставился, не говоря уже об ответе на него. Оглядываясь назад, видишь, что это противоречие — между теми государствами, которых более или менее удовлетворяло устройство мира, и теми, кто желал его изменить, — стало главной причиной второй мировой войны. Но противоречие политических идей и принципов привлекало тогда большее внимание. Отчасти это было наследием первой мировой войны. В конце войны союзники и их могущественный сторонник, США, убеждены были, что боролись за идеалы — демократию, самоопределение народов, Лигу Наций. В будущем коллективная безопасность должна была предотвратить новую войну. Доктрина эта никогда эффективно не действовала. Японцы в 1931 г., невзирая на протесты Лиги Наций, оккупировали Маньчжурию (преступление их было менее ужасным, чем это изображали впоследствии). Муссолини в 1935 г., игнорируя Лигу Наций, затеял войну с Эфиопией. Гитлер отверг всю систему международных отношений, когда в 1935 г. отказался от Версальского мира и в 1936 г.—от договора, заключенного в Локарно. Единственными великими державами, постоянно сохранявшими верность Лиге Наций, были Англия и Франция, позже в нее вступила Россия, а США, несмотря на свою политику изоляционизма, осудили нарушение международных обязательств. Здесь было моральное расхождение между теми, кто уважал международные обязательства, и теми, кто их нарушал. Не случайно оно совпало с тем расхождением, которое наблюдалось между государствами, удовлетворенными и не удовлетворенными итогами первой мировой войны. Лига Наций была учреждением, привлекавшим внимание главным образом дипломатов и энтузиастов борьбы за коллективную безопасность. Но большевистская революция расколола европейскую цивилизацию, разделила Европу глубже, чем Реформация в XVI в. или Французская революция в XVIII в. Советская Россия, принявшая марксистскую доктрину, устремленная к мировой революции, казалось, так или иначе угрожала миру капитализма. Этот мир отвечал бойкотированием Советской России и с помощью военной интервенции стремился ее сокрушить. В 20-е годы многие, особенно сами коммунисты, ожидали, что военная интервенция возобновится и во время следующей войны капиталистические государства набросятся на "государство рабочих". Но эти ожидания не сбылись. Зато углубились взаимные подозрения. Убеждение, что Германия — оплот борьбы с коммунизмом, заставило прежних победителей смотреть на нее с меньшим недоверием, делать ей больше уступок. Россия, в прошлом великая держава, европейская и азиатская одновременно, перестала теперь ею быть и в дипломатических расчетах всерьез не принималась! Советско-французский договор 1935 г., например, на бумаге был столь же прочен, как и прежний франко-российский альянс. Но когда в 1939 г. французы вместе с англичанами хотели заключить союз с Советской Россией, они вели переговоры так, словно договора 1935 г. никогда не было, словно его хотели забыть и предпочли бы, чтобы его вообще не существовало. Еще одним примером являются сами переговоры 1939 г. В дальнейшем стало ясно, что ни одна из трех договаривающихся сторон не рассчитывала на успех и даже не стремилась к нему. В 30-е годы антибольшевизм отчасти уменьшился из-за нового раскола европейской цивилизации — между фашизмом и буржуазной демократией. Когда Муссолини установил фашистский режим в Италии, кроме левых социалистов не многие ощутили тревогу: считалось, что он спас Италию от большевизма. Муссолини выступал как респектабельный государственный деятель, британские и французские государственные лидеры торжественно давали ему советы, и еще в апреле 1935 г. он выступал поборником коллективной безопасности и святости договоров. Национал-социализм, немецкий вариант фашизма, был угрозой совсем иного масштаба. Политики в других странах отлично понимали, что происходит в Германии и к чему стремится национал-социализм. Мировая пресса и дипломаты в полный голос заговорили о нацистском варварстве: были уничтожены политические партии и профсоюзы; перестала существовать свобода слова; евреи были изгнаны из политической жизни, лишь наиболее удачливые смогли эмигрировать; были отвергнуты принципы европейской цивилизации. Начиная с Гитлера, вся нацистская верхушка — сплошь "головорезы", сообщал британский посол. Какие же уроки политики демократических стран извлекли из ситуации в Германии? Протесты лишь ужесточали поведение нацистов. Международный бойкот немецких товаров даже в случае его эффективности, что было маловероятно, увеличил бы экономические трудности Германии, а ведь все считали, что именно в результате этих трудностей Гитлер и нацисты пришли к власти. В отчаянии французские политики отказались от решения проблемы. Они выражали протесты в связи с каждым вызывающим шагом Германии и не делали ничего. Британские политики решили, что, если компенсировать недовольство Германии и восстановить ее экономическое положение, поведение нацистов не будет столь варварским. Англичане приняли германскую систему двусторонней торговли и старались сделать автаркию терпимой. Невилл Чемберлен, который стал британским премьер-министром в 1937 г., старался умиротворить Германию, активно идя навстречу ее политическим притязаниям. Некоторые, в их числе, вероятно, и сам Чемберлен, полагали, что умиротворение приведет к успеху. Другие принимали этот метод как временный, пока будет закончено перевооружение Великобритании. Советская Россия и Соединенные Штаты, две мировые державы, стояли пока в стороне. Советские руководители не раз предлагали оказать коллективный отпор агрессору, но их призывы услышаны не были. Западные политики полагали, что Россия стремится к созданию беспорядков в Европе, а советские политики подозревали, что западные державы хотят вовлечь Россию в войну, чтобы самим остаться в стороне. Все эти подозрения не были лишены оснований. Кроме того, западные политики, да, возможно, и советские тоже, были не в состоянии правильно оценить боеспособность Вооруженных Сил Советской России, особенно после того, как сталинская большая чистка 1937 г. фактически уничтожила все советское высшее командование. Боеспособность американских вооруженных сил подобных сомнений не вызывала: их фактически не существовало, если не считать военно-морской флот. И отсутствовало желание исправить это положение. В итоге первой мировой войны, обоснованно или нет, американцы придерживались политики изоляционизма. Возможно, президент Рузвельт хотел отойти от этого курса с целью противостоять скорее Японии, чем Германии; он даже пытался проявить инициативу в 1937 г., когда призывал подвергать бойкоту любого агрессора. Но общественное мнение было не на его стороне, и Рузвельт перешел к осторожному изоляционизму, пока не разразилась война в Европе. При таких обстоятельствах западные державы отказались от антифашистского крестового похода, предпринять который, казалось, побуждала их начавшаяся в 1936 г. гражданская война в Испании. Британское и французское правительства смирились с тем, что два фашистских государства, Италия и Германия, оказывали испанским мятежникам помощь, и в конце концов даже приветствовали их победу как единственный способ закончить гражданскую войну. Конечно, добровольцы из Великобритании и Франции, как и из многих других стран, сражались на стороне республиканцев—для них в 1936 г. началась вторая мировая война. Однако они были в меньшинстве. Осенью 1944 г., вскоре после освобождения Франции, генерал де Голль посетил Тулузу, инспектируя партизанские силы района. Остановившись возле оборванного человека, он спросил: "Когда ты вступил в Сопротивление, друг?" Партизан ответил: "Задолго до вас, мой генерал" (он сражался в Испании во время гражданской войны). И тут смутился генерал де Голль. Генерал и партизан понимали войну по-разному: де Голль — как борьбу за национальное освобождение, партизан — как борьбу против фашизма. И они были правы: обе цели сплелись воедино, зачастую даже в сознании одного человека. По форме вторая мировая война, как и первая, была войной между суверенными государствами. Для многих обыкновенный патриотизм был единственным мотивом, для еще большего числа людей — главным мотивом. Патриотизм проявлялся даже там, где его не ожидали. До войны русские энергичнее всех призывали к объединенным действиям против фашизма. Но когда захватчики вторглись в Россию, война стала Великой Отечественной, или, иначе говоря, великой войной за Родину; из исторических деятелей главной фигурой стал не Ленин, а Суворов. С момента нападения на Россию коммунисты всюду стали решительными, искренними участниками Сопротивления. Но и они боролись теперь за национальное освобождение — и во французском Сопротивлении, и в Италии, и (более открыто) в Югославии под командованием Тито. Тем не менее война, несомненно, была также борьбой убеждений. Немцы сознательно боролись за национал-социализм. Их победы не только приводили к изменению границ в пользу Германии, но и несли с собой утверждение принципов и практики национал-социализма: расового превосходства немцев, деградации всех остальных народов и физического истребления некоторых из них. Противники Германии боролись (в меньшей мере это осознавая) за уничтожение всего того, что отстаивал национал-социализм. Начав с цели национального освобождения, они с неизбежностью пришли к идее восстановления демократии, хотя в России и на Западе совершенно различно толковалось это понятие. Война продолжалась, и антигерманская коалиция стала выступать за гуманизм. Пока шла война, оставался неизвестным весь список преступлений фашистов. Лишь потом стало ясно, что газовые камеры Освенцима (Аушвица)—столь же подлинный символ национал-социалистской цивилизации, как готические соборы — символ средних веков. Но и то, что было известно, исключило любой другой исход войны, кроме безоговорочной капитуляции, и сделало вторую мировую войну справедливой войной, что бывает чрезвычайно редко. Союзники Германии в эту схему не вписывались. Фашизм возник в Италии, но там его преступления больших масштабов не достигли, как и участие Италии в войне. К тому же фашизм там никогда не владел душами людей. Лишь правительство усташей в Хорватии творило почти такие же преступления, как Германия. А японцы вообще не были фашистами. У них были старые националистические взгляды, старая, но реально действующая конституция. Они совершали преступления не из принципа, а от пренебрежения к человеческой жизни. Тем не менее им была навязана та же схема, они тоже стали фашистами и врагами демократии. Уже говорилось о том, что первая мировая война имела широкомасштабный характер: в ней участвовали миллионы людей. Но фронт был еще отдален от мест обитания: гражданское население меняло не столько образ жизни, сколько род занятий; еще сохранялась возможность обсудить, зачем ведется война и следует ли ее продолжать; часто наблюдались проявления недовольства граждан. Во вторую мировую войну вовлеченными оказались все. Беспорядочные бомбежки привели к тому, что различие между фронтом и тылом почти исчезло. В Англии, например, до 1942 г. вероятность того, что солдат в армии получит телеграмму о гибели жены от бомбы, превышала вероятность того, что жена получит телеграмму о гибели мужа в бою. Лица, отказавшиеся воевать и служившие в противовоздушной обороне, подвергались большей опасности, чем если бы находились в вооруженных силах. Перед войной британское правительство предвидело, что бомбежки нарушат общественный порядок, и зачислило на службу офицера полиции, который служил прежде в Индии: у него был опыт управления толпой, охваченной паникой. Но его услуги не потребовались. Стойкость людских масс — англичан во время сильной бомбежки, ленинградцев, переживших блокаду, немцев в последние месяцы перед окончательным их поражением, японцев даже после взрыва двух атомных бомб — сомнений никогда не вызывала. Справедливо название "Народная война". Такая война возникает не под воздействием общественных настроений, как это было до некоторой степени с первой мировой войной. В 1914 г. возбужденное общественное мнение подтолкнуло правительства к войне, и демагогический шовинизм сильно потом влиял на военную стратегию. До и во время второй мировой войны политики — вели, народы — следовали. Британское правительство единственное вовлечено было в войну под воздействием общественного мнения, но даже это мнение прозвучало в палате общин, а не в уличных толпах. Гитлер, возможно, рассчитывал, что победы усилят его власть над немецким народом. Но он сам определял, где и когда будут одержаны победы. Перед нападением немцев на Советскую Россию, например, не проводилась общественная кампания по разжиганию антибольшевизма. Нападение явилось для немецкого народа неожиданностью, этому предшествовало мертвое молчание. До того момента, когда Америка действительно вступила в войну, президент США Рузвельт был уверен, что опережает общественное мнение. Он мог ошибаться, но его взгляды определяли курс американской политики. Во вторую мировую войну политики значили гораздо больше, чем в первую. Кто помнит имена премьеров до Клемансо или немецких канцлеров после Бетмана-Гольвега (а ведь Бетман оказывал лишь второстепенное влияние на события)? В декабре 1916 г. Ллойд Джордж явно стал чем-то вроде военного диктатора, но даже для него, как он сам утверждал, характернее всего было то, что действовать по своему усмотрению удавалось редко. Популярными героями были генералы Китченер, Гинденбург, Жоффр — полубоги, которые вели войну или в порыве вдохновения, или без него. Во вторую мировую войну генералы были исполнителями и для публики значили не больше, чем обычные государственные служащие. Из Роммеля создали романтическую фигуру не столько немцы, сколько англичане. Монтгомери сам создал о себе легенду, но дважды лишь потому не был снят, что смиренно приносил извинения. В сущности лишь политические лидеры принимались в расчет. Когда немецкие генералы (или некоторые из них) сделали попытку свергнуть Гитлера, они увидели, что сторонников у них нет. Черчилль сместил таких внушительных лиц, как Уэйвелл и Окинлек. Сталин снимал своих генералов десятками, и сам Жуков перед ним трепетал. Вряд ли будет преувеличением сказать, что четыре человека — Гитлер, Черчилль, Рузвельт и Сталин — лично принимали все важные военные решения, да и Муссолини слабо пытался им подражать. Лишь японцами по-прежнему руководил более или менее анонимный комитет. У всех главных лидеров в прошлом имелся опыт ведения войны. Гитлер и Муссолини были на фронте солдатами, Черчилль и Рузвельт занимали посты в период первой мировой войны, а Черчилль еще и воевал на передовой; Сталин во время гражданской войны в России был в высшем командовании. Они не хуже, а может быть, даже лучше своих советников знали, что такое война. Конечно, они слушали советников. Гитлер, правда, слушал нетерпеливо. И конечно, они взвешивали реальные возможности, даже если не всегда с ними считались. Все равно, они решали, где и как осуществлять кампанию. Они определяли экономическую и внешнюю политику своих стран, за исключением мелких вопросов. Черчилля порой обуревали романтические порывы. Гитлер потерпел поражение (в войне всегда кто-то проигрывает), и поэтому его изображали психопатом. Если смотреть непредвзято, видишь, что политики второй мировой войны действовали разумно, стремясь добиться победы. По количеству массовых убийств, по жестокости вторая мировая война превзошла остальные, но не была беспорядочной неразберихой, как первая. По своим индивидуальным качествам четыре лидера резко отличались друг от друга. Гитлер был самым решительным ниспровергателем по взглядам и методам. Он пренебрегал сложившимися мнениями, готов был (на благо или во зло) перевернуть мир вверх ногами. Он был также самым неразборчивым в средствах. Черчилль — наиболее старомодный, гуманный, в нем кипели благородные чувства. Его облик навевает воспоминания об исчезнувшей Британской империи. Сталин, безусловно, самый целеустремленный: желал одного — сохранить Советский Союз и свою диктаторскую власть над ним. Наиболее загадочный из них — Рузвельт. Практичная изобретательность и высокие принципы, повседневные расчеты и отдаленные цели с немыслимой сложностью переплетались в нем. Из четырех лидеров он был самым удачливым, но невозможно сказать, достигалось ли даже это преднамеренными усилиями. Все четверо, несмотря на многие различия, имели нечто общее, отличавшее их от всех остальных: каждый пользовался в своей стране исключительной властью. По-разному пришли они к власти и по-разному пользовались ею. Рузвельт — избранный президент, единственный глава исполнительной власти. Будучи главнокомандующим, он редко вмешивался в руководство войной, лишь когда принимались крупные решения. Черчилль был конституционным премьер-министром, теоретически делил власть с правительством военного времени, подчинялся парламенту. В качестве министра обороны руководил начальниками штабов и возможности действовать по-своему добивался не приказом, а путем обсуждения. Он выразил это своеобразно: "Согласие с моим мнением — вот все, чего я хотел добиться в итоге здравого обсуждения". Сталин и Гитлер — диктаторы, якобы руководившие партиями, коммунистической и национал-социалистской. Сталин, будучи главой правительства и Верховным главнокомандующим, повседневно руководил всеми военными действиями, как любой обычный главнокомандующий. Гитлер был вначале теоретическим руководителем вооруженных сил и постепенно стал главнокомандующим, особенно на Восточном фронте. Но так или иначе, эти четверо играли решающую роль в политике и стратегии второй мировой войны. У великих людей свои заботы. Затевались неудачные заговоры против Гитлера; Черчилля часто критиковали в палате общин; Рузвельт, пока шла война, дважды пережил президентские выборы; даже Сталину, возможно, причиняло иногда беспокойство Политбюро. Но никогда никто из них не подвергался серьезной опасности. Эти четверо сами распоряжались верноподданными массами. Народная война имела своим следствием диктатуру. Четыре могущественных человека олицетворяли, каждый по-своему, волю нации — странный итог эпохи национального самосознания и демократии, у истоков которой стоял Руссо. Источники: 1. Тейлор А. Дж. П., Якобсен Г.-А. Вторая мировая война: Два взгляда; М.: Мысль, 1995 (militera.lib.ru) |

|

| Метки |

| вмв |

| Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |

|

|