|

|

#881

|

||||

|

||||

|

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...B2%D0%B8%D1%87

Материал из Википедии — свободной энциклопедии  Семён Моисеевич Кривошеин Кривошеин Семён Моисеевич.jpg Прозвище полковник Мелле Дата рождения 28 ноября 1899 Место рождения Воронеж, Российская империя Дата смерти 16 сентября 1978 (78 лет) Место смерти Красногорск, Московская область, СССР Принадлежность  Flag of the Soviet Union.svg СССР Flag of the Soviet Union.svg СССРРод войск Кавалерия Танковые войска Годы службы 1918 — 1953 годы Звание  Генерал-лейтенант Генерал-лейтенантКомандовал 6-й механизированный полк 8-я механизированная бригада 8-я танковая бригада 29-я легкотанковая бригада 15-я механизированная дивизия 2-я танковая дивизия 25-й механизированный корпус 3-й механизированный корпус 8-й гвардейский механизированный корпус 1-й механизированный корпус 1-я механизированная дивизия Сражения/войны Гражданская война в России Советско-польская война Гражданская война в Испании Хасанские бои Польский поход РККА Советско-финская война Великая Отечественная война Награды и премии  Герой Советского Союза  Орден Ленина Орден Ленина  Орден Ленина Орден Ленина  Орден Ленина Орден Ленина  Орден Красного Знамени Орден Красного Знамени Орден Красного Знамени Орден Красного Знамени  Орден Красного Знамени Орден Красного Знамени  Орден Кутузова I степени Орден Кутузова I степени  Орден Суворова II степени Орден Суворова II степени Орден Красной Звезды Орден Красной Звезды  Юбилейная медаль «За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» Юбилейная медаль «За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»  Медаль «За оборону Москвы» Медаль «За оборону Москвы»  Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» SU Medal Twenty Years of Victory in the Great Patriotic War 1941-1945 ribbon.svg SU Medal Twenty Years of Victory in the Great Patriotic War 1941-1945 ribbon.svg  SU Medal Thirty Years of Victory in the Great Patriotic War 1941-1945 ribbon.svg SU Medal Thirty Years of Victory in the Great Patriotic War 1941-1945 ribbon.svg  SU Medal For the Liberation of Prague ribbon.svg SU Medal For the Liberation of Prague ribbon.svg  SU Medal For the Capture of Berlin ribbon.svg SU Medal For the Capture of Berlin ribbon.svg SU Medal Veteran of the Armed Forces of the USSR ribbon.svg SU Medal Veteran of the Armed Forces of the USSR ribbon.svg  SU Medal XX Years of the Workers' and Peasants' Red Army ribbon.svg SU Medal XX Years of the Workers' and Peasants' Red Army ribbon.svg  SU Medal 30 Years of the Soviet Army and Navy ribbon.svg SU Medal 30 Years of the Soviet Army and Navy ribbon.svg  SU Medal 40 Years of the Armed Forces of the USSR ribbon.svg SU Medal 40 Years of the Armed Forces of the USSR ribbon.svg SU Medal 50 Years of the Armed Forces of the USSR ribbon.svg SU Medal 50 Years of the Armed Forces of the USSR ribbon.svg  SU Medal 60 Years of the Armed Forces of the USSR ribbon.svg SU Medal 60 Years of the Armed Forces of the USSR ribbon.svg Орден Крест Грюнвальда II степени Орден Крест Грюнвальда II степени  POL Za Warszawę 1939-1945 BAR.svg POL Za Warszawę 1939-1945 BAR.svg  POL Medal za Odrę Nysę i Bałtyk BAR.svg POL Medal za Odrę Nysę i Bałtyk BAR.svg Почтовый конверт СССР, 1979 год Семён Моисеевич Кривошеин (28 ноября 1899, Воронеж — 16 сентября 1978, Красногорск, Московская область) — советский военный деятель, генерал-лейтенант танковых войск (1943 год). Герой Советского Союза (29 мая 1945 года). Содержание 1 Начальная биография 2 Военная служба 2.1 Гражданская война 2.2 Межвоенное время 2.3 Великая Отечественная война 2.4 Послевоенная карьера 3 Награды 4 Память 5 Воинские звания 6 Сочинения 7 Примечания 8 Литература 9 Ссылки Начальная биография Семён Моисеевич Кривошеин родился 28 ноября 1899 года в Воронеже в семье еврея-кустаря. Закончил семь классов воронежской гимназии. Военная служба Гражданская война В июле 1918 года вступил в ряды РККА, после чего был направлен красноармейцем 107-го стрелкового полка Воронежской губернии. С мая 1919 года служил красноармейцем дислоцированного в Луганске 12-го кавалерийского полка (12-я стрелковая дивизия, Южный фронт). В 1919 году вступил в ряды РКП(б). В ноябре того же года Кривошеин был переведён в 6-ю кавалерийскую дивизию (1-я Конная армия) на должность военкома эскадрона 34-го кавалерийского полка, а затем с апреля 1920 года последовательно назначался на должность военкома в 31-м, 33-м и 34-м кавалерийских полках, а в ноябре — на должность инструктора политического отдела 6-й кавалерийской дивизии. В составе Южного фронта принимал участие в боевых действиях против войск генерала А. И. Деникина, летом 1920 года — в составе Юго-Западного фронта в боевых действиях в ходе советско-польской войны, а затем — в составе Южного фронта в боевых действиях в Крыму против войск под командованием генерала П. Н. Врангеля. Межвоенное время  Во время передачи Бреста представителям РККА 22 сентября 1939 года. В центре — Гудериан, справа командир советской 29-й легкотанковой бригады комбриг С. М. Кривошеин. С окончанием войны Кривошеин продолжил служить в 6-й кавалерийской дивизии (1-я Конная армия, Северо-Кавказский военный округ) на должностях заведующего разведкой 2-й кавалерийской бригады, командира для поручений (должность) при командире 1-й бригады, командира взвода и эскадрона 32-го кавалерийского полка. В ноябре 1923 года был назначен на должность командира эскадрона 27-го кавалерийского полка (5-я кавалерийская дивизия, Северо-Кавказский военный округ). В ноябре 1925 года был направлен на учёбу на находившиеся в Новочеркасске кавалерийские курсы усовершенствования командного состава, которые закончил в сентябре 1926 года. В сентябре 1928 года был направлен на учёбу в Военную академию имени М. В. Фрунзе, по окончании которой в мае 1931 года был назначен на должность начальника штаба 7-го механизированного полка (7-я кавалерийская дивизия, Ленинградский военный округ). В феврале 1933 года был назначен на должность помощника начальника 1-го отделения Управления моторизации и механизации РККА, а в мае 1934 года — на должность командира 6-го механизированного полка (6-я казачья дивизия). В 1935 году направлялся в служебные командировки в Чехословакию и Францию, за что был награждён орденом Красной Звезды. С сентября 1936 по март 1937 года Кривошеин принимал участие в ходе Гражданской войны в Испании, где командовал танковым отрядом и участвовал в том числе в обороне Мадрида. За участие в боевых действиях на территории Испании Семён Моисеевич Кривошеин был награждён орденом Ленина. После возвращения в СССР в июле 1937 года был назначен на должность командира 8-й отдельной механизированной бригады (Киевский военный округ), в октябре преобразованной в 8-ю отдельную танковую бригаду, после чего она была передислоцирована в Белорусский военный округ. В 1938 году по заданию Маршала Советского Союза К. Е. Ворошилова Кривошеин был направлен в район боёв у озера Хасан в качестве представителя комиссии по расследованию причин неудачных боевых действий. После возвращения из командировки вновь был назначен на должность командира 8-й отдельной танковой бригады. Принимал участие в Польском походе РККА и присоединении Западной Белоруссии, во время которого 22 сентября 1939 года совместно с генералом Г. Гудерианом принял участие в ходе передачи Бреста-над-Бугом в состав СССР[1][2][3][4][5], в процессе которой состоялся совместный парад в Бресте. Вскоре принял участие в ходе советско-финской войны: 27 февраля 29-я танковая бригада под командованием Кривошеина в составе 256 танков Т-26 была передислоцирована из Бреста, а в марте наряду с 34-м стрелковым корпусом штурмом овладела Выборгом[6]. В мае 1940 года был назначен на должность командира 15-й механизированной дивизии, в июне — на должность командира 2-й танковой дивизии (3-й механизированный корпус), в декабре — на должность начальника Автобронетанкового управления Прибалтийского особого военного округа, а в марте 1941 года — на должность командира 25-го механизированного корпуса (Харьковский военный округ). В июне 1937 г. написал докладную наркому обороны на командира 6-го казачьего корпуса комдива Е.И.Горячева, в котором обвинял его в поддержке репрессированного Уборевича. Великая Отечественная война С июля 1941 года корпус под командованием Кривошеина вёл наступательные и оборонительные боевые действия против войск противника в районе городов Рогачёв, Жлобин и Гомель. Вскоре принял участие в обороне Могилёва[7]. В октябре 1941 года был назначен на должность начальника Управления боевой подготовки Главного автобронетанкового управления РККА, а в феврале 1943 года — на должность командира 3-го механизированного корпуса, который принимал участие в ходе Курской битвы, а затем в Белгородско-Харьковской наступательной операции. Приказом НКО № 306 от 23 октября 1943 года за мужество и героизм личного состава 3-и механизированный корпус был преобразован в 8-й гвардейский механизированный, который вскоре принял участие в боевых действиях в ходе Житомирско-Бердичевской наступательной операции, во время которой прошёл до 300 км и участвовал в освобождении ряда населённых пунктов, в том числе городов Казатин и Бердичев. В феврале 1944 года Кривошеин был назначен на должность командира 1-го механизированного корпуса, который принял участие в ходе Проскуровско-Черновицкой, Белорусской, Висло-Одерской и Берлинской наступательных операций, за время которых отличился при форсировании реки Щара, освобождении Слонима, Бреста и Берлина. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1945 года за умелое командование корпусом и личное мужество генерал-лейтенанту танковых войск Семёну Моисеевичу Кривошеину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5869). Послевоенная карьера  Могила Кривошеина на Кунцевском кладбище Москвы. После окончания войны Кривошеин продолжил командовать 1-м механизированным корпусом в составе Группы советских войск в Германии, вскоре преобразованным в 1-ю механизированную дивизию. В июле 1946 года был назначен на должность начальника кафедры тактики бронетанковых и механизированных войск Военной академии имени М. В. Фрунзе. С октября 1949 года состоял в распоряжении Главного управления кадров Вооружённых сил, после чего в марте 1950 года был назначен на должность командующего бронетанковыми и механизированными войсками Одесского военного округа. В январе 1952 года был направлен на учёбу на высшие академические курсы при Высшей Военной академии имени К. Е. Ворошилова, которые окончил в ноябре 1952 года. В мае 1953 года генерал-лейтенант Семён Моисеевич Кривошеин вышел в запас. Умер 16 сентября 1978 года в Красногорске Московской области. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище (участок 9-3). Награды Медаль «Золотая Звезда»; три ордена Ленина (1937, 29.05.1945, …); три ордена Красного Знамени (1928, 1944, …); орден Кутузова 1 степени (6.04.1945); орден Суворова 2 степени (27.08.1943); орден Красной Звезды (1935); медали. Иностранные награды Орден «Крест Грюнвальда» (ПНР); Медаль «За Варшаву 1939—1945» (ПНР); Медаль «За Одру, Нису и Балтику» (ПНР). Почётные звания Почётный гражданин Бреста. Память В честь Кривошеина были названы теплоход Министерства речного флота, улицы в Воронеже, Бресте, Строителе (Белгородская область), городе Алексеевка (Белгородская область) и Пружанах (Брестская область). Мемориальные доски в честь С. М. Кривошеина установлены в Бресте (улица Кривошеина, дом № 3), Воронеже (улица Кривошеина, дом № 13) и Обояни (Курская область). Воинские звания Комбриг (1937 год); генерал-майор танковых войск (4 июня 1940 года); генерал-лейтенант танковых войск (21 августа 1943 года). Сочинения Кривошеин С. М. «Сквозь бури. Воспоминания о Первой Конной».. — М.: Молодая гвардия, 1959. — 253 с. — ISBN 100-0-00004-624-6. Кривошеин С. М. «Ратная быль».. — М.: Советская Россия, 1962. — 254 с. Кривошеин С. М. «Междубурье».. — Воронеж: Центрально-Черноземное книжное издательство, 1964. Кривошеин С. М. «Чонгарцы».. — М.: Советская Россия, 1975. — 272 с. Примечания Брестская крепость держит оборону. Советско-фашистская дружба: 23 сентября 1939 года в Бресте прошёл совместный парад вермахта и Красной Армии. Парад фашистов: германские нацисты и советские коммунисты на марше. In Between Two Wars. 1921—1941. Василий Сарычев. Совместный парад 1939 года. «Вечерний Брест» (2007). Архивировано 17 февраля 2012 года. Коломиец, М. В. Танки в Финской войне 1939—1940 гг. — М.: Яуза: Эксмо, 2013. — С. 61. — 144 с. — (Война и мы. Танковая коллекция). — 1 500 экз. — ISBN 978-5-699-64361-5. Наша история — Еврейский мир — Центральный Еврейский Ресурс. Сайт русскоязычных евреев всего мира. Еврейские новости. Еврейские фамилии. Литература Коллектив авторов. Великая Отечественная: Комкоры. Военный биографический словарь / Под общей редакцией М. Г. Вожакина. — М.; Жуковский: Кучково поле, 2006. — Т. 2. — С. 232—233. — ISBN 5-901679-08-3. Свердлов Ф. Д. Евреи-генералы Вооружённых сил СССР. — М., 1993. Ссылки Кривошеин, Семён Моисеевич. Сайт «Герои страны». Последний раз редактировалось Chugunka; 22.04.2019 в 11:17. |

|

#882

|

||||

|

||||

|

https://www.bbc.com/russian/russia/2...nterview.shtml

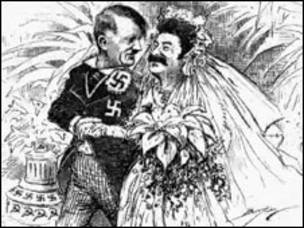

20 августа 2009 Накануне 70-летия заключения советско-германского пакта свой взгляд на события тех лет и их значение для современной Европы предлагает ведущий германский специалист по истории нацизма и Холокоста, профессор Бохумского университета Ганс Моммсен. С ним беседовал корреспондент Русской службы Би-би-си Артем Кречетников. Польский художник не сомневался, что в августе 1939 года в трудном положении был не Сталин, а Гитлер Би-би-си: Господин Моммсен, как видятся Вам роль и значение события, известного как "пакт Молотова-Риббентропа"? Ганс Моммсен: Он был основой для преступлений, совершенных обоими режимами в Восточной Европе, и, конечно, одной из величайших ошибок Сталина. Би-би-си: Ошибкой, или сознательным шагом, направленным на раздел Восточной Европы? Г.М.: В самом пакте нельзя найти ничего, кроме стремления сохранить собственные позиции и избежать войны с Германией. Но если мы взглянем на дополнительный протокол, становится ясно, что Сталин, конечно, замышлял расширить сферу влияния Советского Союза. Би-би-си: Готов ли был Сталин удовлетвориться разделом Восточной Европы, или, как утверждает Виктор Суворов, уже в 1939 году замышлял первым нанести удар по Германии? Г.М.: Полагаю, это не так. С другой стороны, ситуация оставалась открытой. В чем я практически уверен – Сталин не ждал столкновения с Германией раньше 1942 года. Би-би-си: Кто в большей степени выступил инициатором заключения пакта? Г.М.: Мяч был на германской половине поля. Гитлеру и Риббентропу надо было избежать войны на два фронта, и они воспользовались шансом. Би-би-си: Почему Сталин не заключил тогда союз с Британией и Францией? Г.М.: Западные державы были заинтересованы не столько в альянсе с Советским Союзом, сколько в гарантиях неприкосновенности Польши, которые Сталин не готов был дать. Главным препятствием стал польский вопрос. Би-би-си: Можно ли сказать, что Лондон и Париж попросту не захотели оплачивать помощь СССР в сдерживании Германии территориальными приобретениями за счет Польши? Г.М.: Им было бы сложно это сделать. Ведь они дали гарантии Польше. Это был дипломатический тупик. Би-би-си: В чем значение дискуссии о пакте для современной политики? Г.М.: Для Германии она не имеет практического значения. Главным наследием Второй мировой войны стала твердая решимость подавляющего большинства немцев избегать в дальнейшем каких-либо военных конфликтов. Би-би-си: А для Восточной Европы? Г.М.: Мы не хотим вмешиваться в сегодняшние споры между посткоммунистическими странами и Россией. И "русский вопрос", и "польский вопрос" для нас давно закрыты. Последний раз редактировалось Chugunka; 23.04.2019 в 15:43. |

|

#883

|

||||

|

||||

|

https://www.bbc.com/russian/internat...bbentrop.shtml

Орландо Файджес 20 августа 2009 Британский историк Орландо Файджес Спустя 70 лет после заключения пакта Молотова-Риббентрова память о нем продолжает разделять Европу. Для жителей Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Бессарабии пакт ознаменовал начало террора, массовых депортаций, рабства и убийств, которые принесли с собой нацистская и советская армии, скоординировано вторгнувшиеся в эти страны в соответствии с печально знаменитыми секретными протоколами, разделившими Восточную Европу между двумя режимами. Евреев, проживавших на землях, оккупированных немцами, пакт фактически обрекал на холокост. Для европейских левых сама идея о том, что лидер СССР мог подписать пакт с Гитлером, символизировала моральное банкротство советского режима. Выиграть время? Долгое время защитники Сталина пытались объяснить его идеологический разворот прагматической необходимостью "выиграть время", чтобы Советский Союз, успел укрепиться против германской угрозы. Безусловно, к лету 1939 года у Сталина были все основания скептически относиться к тому, что Франция и Британия всерьез рассматривают возможность союза с СССР. (главным препятствием был отказ Польши допустить советские войска на свою территорию), и это склоняло советского вождя принять предложение Гитлера. Но Сталин не рассматривал этот договор как "покупку времени" перед войной с Германией, которая, в конце концов, началась в 1941 году. Он не делал различия между либеральными капиталистическими государствами и фашистской диктатурой – и те и другие были для него врагами. При помощи пакта с Гитлером он надеялся столкнуть их друг с другом, развязав Гитлеру руки для нападения на Польшу и дав возможность начать войну против западных союзников без вмешательства Советского Союза. В 1939 году Сталин заявлял, что не против войны между Германией и западными странами, если они "втянуться в борьбу и ослабят друг друга". Пакт-раздражитель На протяжении многих лет Советский Союз отрицал существование секретных протоколов. Только в 1989 году, после массовых демонстраций в связи с 50-й годовщиной подписания пакта Молотова-Риббентропа, советская комиссия наконец-то признала их существование (хотя сам документ не был опубликован в России до 1992 года). В путинской России пакт по-прежнему смущает тех, кто гордится советскими достижениями в войне. Воспоминания об этом событии являются постоянным раздражителем в отношениях России с соседними государствами, которые, что неудивительно, оценивают пакт, как начальную точку своей полной зависимости от СССР, продолжившейся и после 1945 года. Европейский Парламент объявил 23 августа днем памяти всех жертв тоталитарных режимов – как гитлеровского, так и сталинского. Это неплохая идея. Возможно, это поможет сгладить те противоречия, которые до сих пор рождают воспоминания о советско-германском пакте. Орландо Файджес (Orlando Figes) – британский историк. Автор книг A People's Tragedy: Russian Revolution 1891-1924 (1996), Natasha's Dance: A Cultural History of Russia (2002) и The Whisperers: Private Life in Stalin's Russia (2007) Последний раз редактировалось Chugunka; 24.04.2019 в 17:18. |

|

#884

|

||||

|

||||

|

https://www.bbc.com/russian/internat...nterview.shtml

Профессор Анджей Новак, Ягеллонский университет в Кракове Профессор Анджей Новак из Ягеллонского университета в Кракове в канун 70-летия Второй мировой войны в интервью корреспонденту Русской службы Би-би-си Павлу Бандакову рассказал о польской исторической памяти и отношению поляков к пакту Молотова-Риббентропа. Би-би-си: Как воспринимают сейчас в Польше пакт Молотова-Риббентропа? Анджей Новак: Для польской истории пакт Риббентропа-Молотова означает очередной раздел Польши. И, конечно, что больше, чем раздел Польши – подготовку Второй мировой войны. Подготовку, в которой Сталин помог Гитлеру. Это, можно сказать, польская перспектива на этот договор. Но мне кажется, пакт Риббентропа-Молотова не столь важен в польской исторической памяти, как например в Литве, в Латвии или в Эстонии. Поляки отмечают прежде всего 1 сентября, как начало Второй мировой войны, как момент, когда гитлеровская агрессия началась против Польши. Поляки в большей степени, как мне кажется, вспоминают 17 сентября, нежели 23 августа. Именно 17 сентября впоследствии договора Риббентропа-Молотова советская армия ударила польскую армию в спину. Этот факт вспоминается в Польше как самый важный и самый грустный факт в отношениях Польши с Советским Союзом. Би-би-си: Как вы считаете, если бы пакт не был подписан, это как-то могло повлиять на ход событий? Например, могла ли польская армия продержаться дольше? А.Н.: Историку трудно сказать, что было бы. Наверное, поляки могли бы держаться даже до конца октября. Может быть. Но то, что мы знаем про деяния Франции и Англии в то время показывает, что Польша вряд ли могла дождаться решительной помощи западных союзников. Конечно, факт, что Советский Союз договорился с Гитлером, наверное, влиял на Францию и Англию. И, наверное, французское и английское военное начальство решило, что просто невозможно помочь Польше. Если бы дружбы [между СССР и Германией] не было, может быть, это повлияло бы на поведение западных союзников. Би-би-си: Могла ли Польша договориться с Советским Союзом? А.Н.: Это очень трудный вопрос. Ясно, что Сталин во время переговоров, которые велись между СССР и Британией и Францией с апреля-мая 1939 года, хотел получить что-то конкретное за свое решение, какой стороне назревающего конфликта он будет содействовать. Гитлер мог дать ему половину Восточной Европы. Западные державы могли влиять на Польшу, чтобы та согласилась на переход советских войск через свою территорию, чтобы бороться с Гитлером. Для поляков было ясно, что советские войска, когда войдут на восточные территории Польши, никогда с этих территорий не выйдут. Цитата:

И конечно, Сталин, наверное, считал, что будет выгоднее? Получить Львов и Вильно (Вильнюс) и восточные территории Польши из рук Лондона и Парижа (что было невозможно, потому что Лондон и Париж не могли столь эффективно нажать на Варшаву) или получить намного больше из рук Гитлера – не только Польшу, но и Литву, Латвию, Эстонию и часть Румынии. Все это дает аргументы, чтобы сказать – с точки зрения Сталина, в конце концов, намного лучше было договориться с Гитлером, чем ждать менее эффективный с его точки зрения договор с Польшей. Польша просто не могла дать ему того, что мог дать ему Гитлер. Би-би-си: В России многие считают, что пакт сыграл важную роль в общей победе союзников над нацистами. Благодаря пакту о ненападении Сталин сумел отсрочить нападение Гитлера на два года, за это время Советский Союз успел подготовиться к войне и в итоге война пошла так как она пошла. А.Н.: Подавляющее большинство польских историков или, можно даже сказать, все историки не смогут поддержать эту точку зрения. Пакт Риббентропа-Молотова был не просто пактом о ненападении. Это был раздел Восточной Европы. Договор говорил о том, что Красная Армия начнет операции против Польши через две недели после германского нападения на Польшу. Сталин опоздал на три дня с исполнением этого пункта, но все-таки он сделал это, и 17 сентября советские войска перешли границу. Очень важно, что 28 сентября был подписан второй договор в Москве – пакт о дружбе и границах. Одно дело – договориться о ненападении с Гитлером, это можно одобрять. Другое дело – дружить с Гитлером при [еще сражающейся] Польше […]. Этого одобрить, с моей точки зрения, ничто не может. Это может считаться хорошим только теми историками и теми людьми, которые верят: то, что хорошо для империи, может оправдать все остальное. И все решает сила, а те, у кого силы нет, не имеют права на существование в истории и в геополитике. Би-би-си: Не будет ли в этой связи уместно вспомнить, что договор "сильных" о разделе Восточной Европы стал следствием того, что чуть раньше другие "сильные" тоже договорились в Мюнхене. Можно ли уравнять Мюнхенское соглашение с пактом Молотова-Риббентропа? А.Н.: Защищать Мюнхенский договор, конечно, я не собираюсь. Это был очень стыдный договор для западных держав, которые решились на раздел Чехословакии. Но с другой стороны, по-моему, абсолютно нельзя сравнивать Мюнхенский договор с пактом Риббентропа-Молотова. Цитата:

Чехословацкие политики не решились противодействовать этому договору. Поляки тоже могли в 1939 году согласовать свои интересы за намного меньшую цену, чем Чехословакия с Германией. И это надо тоже иметь ввиду, до марта 1939 года Гитлер пытался убедить Польшу, что она должна бороться вместе с ним против Советского Союза. Поляки тогда сказали "нет", хотя ценой договора был только Гданьск и коридор через польское Поморье между главной частью Германии и Восточной Пруссией. То, что польское государство не решилось на агрессивный союз с нацистами, только открыло возможности Сталину, чтобы договариваться с Гитлером потом. И в России и даже в Польше есть историки, которые говорят: ну да, советская армия вошла в Польшу в сентябре 1939, а польская армия в октябре 1938 вошла в часть Чехословакии – в так называемую Тешинскую Силезию. Это очень стыдный факт для Польши, и этого нельзя скрывать. Но он не сравним с тем, что случилось на восточных землях второй Речи Посполитой после вторжения Красной Армии. Потому что после польской оккупации чешской Силезии никто – ни один человек – не погиб. Ни один чешский историк не пишет о каких-либо жертвах польского вторжения в Чехословакию. После советского вторжения в 1939 году, между сентябрем 39-го и июнем 41-го не менее полумиллиона человек с этих территорий были арестованы и высланы в лагеря, несколько десятков тысяч было расстреляно. Цели и методы второй Республики Польской и Советского Союза были очень разными и это надо тоже аргумент против сравнения ситуации Мюнхена с ситуацией пакта Риббентропа-Молотова. Польшу до марта 1939 искушали вступить в союз с Германией против Советского Союза. Но Польша отказалась. Сталин не отказался, и в этом разница. Би-би-си: На что рассчитывала Польша, когда отказалась от союза с Германией? А.Н.: Польская дипломатия надеялась на более эффективную помощь со стороны Англии и Франции. Поляки надеялись и на то, что Третий Рейх никогда не договорится с 3-м Интернационалом. Надо вспомнить, что это было время когда еще длилась война в Испании, в которой идеологическая конфронтация между коммунизмом и фашизмом казалась самой главной идеологической конфронтацией в Европе. Было немыслимо не только для польских политиков, но и для многих других, что Сталин с Гитлером могут сговориться. И это конечно оказалось глубокой ошибкой. Би-би-си: Когда Польша отказалась в марте 1939 года договариваться с Гитлером, польские элиты были едины в этой позиции? Или шли какие-то дебаты, были лагеря, которые считали, что помощи от Англии ждать не следует и проще заключить союз с Германией? А.Н.: Это очень интересный вопрос. Сейчас в Польше многие ищут новые материалы [об этом]. Но в 1939 году, можно сказать, почти все, более чем 90% политического мнения в Польше было едино в том, что нельзя Германии уступить, что надо сказать Гитлеру "нет". Цитата:

Были только отдельные публицисты (действительных политиков не было вообще), которые придерживались бы другого мнения. По крайней мере я могу назвать только два [примера]. Один из них – последовательный германофил, который сотрудничал с Германией еще во время Первой мировой войны, профессор Владислав Студницкий. Он был уверен, что это нормальная Германия, а не Третий Рейх. Конечно, он заплатил за свою ошибку арестом гестапо уже во время Второй мировой войны. [Другой пример -] в ежедневнике "Слово", издаваемом консерваторами в Вильне, была одна публикация позднее известного католического политика, который в августе 1939 года пытался представить польскому политическому мнению такую перспективу, что все-таки надо уступить немцам "Гданьский коридор", чтобы Германия не напала на Польшу, потому что это будет катастрофа. Эти две отдельные публикации, по-моему, все (или почти все), что тогда в Польше говорилось против борьбы с немцами. Би-би-си: Польша могла тянуть время, торгуясь за "Гданьский коридор"? А.Н.: Был такой известный историк, который умер в этом году, профессор Павел Вечуркевич, который поддерживал тезис, что Польша могла протянуть время этим способом, но мне лично кажется, что это был бы тупик, потому что уже тогда в Польше знали, что случилось с Чехословакией. В Чехословакии тоже начали с торгов с Германией. Уже было ясно, кем является Гитлер, и что договор слабого с Гитлером кончается так, как Гитлер хочет. Так что после "Гданьского коридора" Гитлер мог очень свободно сказать, что ему надо добавить Силезию, что ему надо добавить другие западные провинции Польши. И так Польша превратилась бы очень быстро в провинцию или мархию Третьего Рейха. Кроме того, все знали, какие взгляды Гитлера на "лебенсраум" (нем. жизненное пространство)и на славянское население. Было ясно, что для Гитлера славяне – это люди третьего сорта. Гитлер уже в "Майн кампф" говорил откровенно, что славяне должны уступить свои земли германской расе. Из всего этого было ясно, что дружбы или даже равного договора между Польшей и немцами быть не может. Что это бы только вело к быстрой катастрофе Польши, как просто холопа Третьего Рейха. Последний раз редактировалось Chugunka; 25.04.2019 в 11:49. |

|

#885

|

||||

|

||||

|

https://www.bbc.com/russian/russia/2...any_pact.shtml

Артем Кречетников bbcrussian.com 19 августа 2009  По мнению многих, заключение пакта открыло дорогу к мировой войне Дипломатия консервативна. Случаев сенсационного превращения врагов в друзей и наоборот, мгновенно меняющих всю мировую конфигурацию, в истории немного. Один из них - советско-германский союз, заключенный в августе 1939 года. Для этого события нет даже точного названия. Принятое в СССР официальное определение "советско-германский договор о ненападении" не отражает суть дела, поскольку главным в нем было не обязательство о взаимном неприменении силы, а соглашение о разделе Восточной Европы. Получивший широкое хождение в последние годы термин "пакт Молотова-Риббентропа" тоже условен, ибо в тоталитарных державах министры иностранных дел не формировали политику и не принимали самостоятельных решений, а являлись орудием воли диктаторов. По выражению писателя-историка Игоря Бунича, любой несанкционированный шаг стоил бы Риббентропу карьеры, а Молотову - головы. Ваше мнение Подготовка и заключение пакта были увлекательным политическим триллером и классическим образцом "тайной дипломатии за спиной народов", как любила выражаться советская пропаганда, когда речь шла о действиях не своего правительства. Там было все: психологическая игра, азарт, интриги, напряженное ожидание, драматические повороты, второстепенные лица, которым раз в жизни на миг выпало творить историю. Британские газеты и общественные деятели весной 1939 года били во все колокола, чтобы "не допустить второго Мюнхена". В СССР и Германии не было парламентской оппозиции, свободной прессы и независимых экспертов. Никто не мешал правителям делать все, что они считали нужным. Цитата:

Каждый шаг и каждое слово участников событий задокументированы подробнейшим образом. Фактическая сторона дела дискуссий не вызывает. Политическая и моральная оценка пакта накануне его 70-летия остается предметом все более яростных споров. Доказывая преимущества системы коллективной безопасности над двусторонними договорами о ненападении, нарком иностранных дел СССР Максим Литвинов говорил в сентябре 1935 года на заседании Ассамблеи Лиги Наций: "Не всякий пакт о ненападении имеет целью укрепление всеобщего мира. В то время, как пакты о ненападении, заключенные Советским Союзом со своими соседями, имеют оговорку о недействительности пактов в случае совершения агрессии одной из сторон против любого третьего государства, мы знаем и другие пакты, отнюдь не случайно такой оговорки лишенные. Это значит, что государства, обеспечившие себе тыл или фланг подобным пактом о ненападении, резервируют себе возможность безнаказанного нападения на третьи государства". Именно такой пакт заключил СССР с нацистской Германией ровно через четыре года. Последний раз редактировалось Chugunka; 26.04.2019 в 12:54. |

|

#886

|

||||||

|

||||||

|

https://www.bbc.com/russian/russia/2..._reasons.shtml

Артем Кречетников bbcrussian.com 19 августа 2009  Оригинал секретного протокола с подписями Молотова и Риббентропа (Архив президента РФ, Особая папка, пакет № 34) Сама необходимость искать какие-то объяснения говорит о том, что дело было, как минимум, морально сомнительным. Примечательно, что по поводу мотивов Гитлера вопросов ни у кого не возникало, и не возникает. В дни подписания Мюнхенского соглашения еще могли быть иллюзии насчет того, что фюрер, каким бы он ни был, все-таки трезвомыслящий европейский политик, с которым можно достичь компромисса, и он будет держать слово. Гитлер клятвенно заверял, что его амбиции не простираются дальше присоединения к рейху территорий, населенных этническими немцами. Действия Лондона и Парижа можно трактовать как трагическое, но добросовестное заблуждение - тем не менее, и их многие именуют не иначе, как "мюнхенским предательством". Что же говорить о шаге Москвы, предпринятом уже после того, как Гитлер, вопреки договоренностям, достигнутым в Мюнхене, захватил остатки Чехословакии и немедленно принялся предъявлять претензии Польше - короче, показал себя во всей красе? Советская историческая наука (и та часть российской, которая следует в ее фарватере) предлагает четыре основных объяснения, а вернее, оправдания: а) пакт позволил оттянуть войну (очевидно, подразумевается, что в противном случае, немцы, захватив Польшу, тут же без остановки пошли бы на Москву); б) граница отодвинулась на 150-200 км к западу, что сыграло важную роль в отражении будущей агрессии; в) СССР взял под защиту единокровных братьев украинцев и белорусов, спасая их от нацистской оккупации; г) пакт предотвратил "антисоветский сговор" между Германией и Западом. Первые два пункта возникли задним числом. До 22 июня 1941 года Сталин и его окружение ничего подобного не говорили. Они не рассматривали СССР как слабую обороняющуюся сторону и воевать на своей территории, хоть "старой", хоть вновь приобретенной, не собирались. Гипотеза о германском нападении на СССР уже осенью 1939 года с военной точки зрения выглядит несерьезно. Основная мысль марксистского учения - при конфликтах внутри человечества извлекать максимальную пользу для коммунизма. Капиталистический мир полон вопиющих мерзостей, которые могут быть уничтожены только каленым железом священной войны Из выступления Михаила Калинина на собрании аппарата Верховного Совета 20 мая 1941 г. Для агрессии против Польши немцы смогли собрать 62 дивизии, из которых около 20 были недоучены и недоукомплектованы, 2000 самолетов и 2800 танков, свыше 80% из которых составляли легкие танкетки. В то же время Климент Ворошилов на переговорах с английской и французской военными делегациями весной 1939 года сообщил, что Советский Союз способен выставить 136 дивизий, 9-10 тысяч танков, 5 тысяч самолетов. А ведь вермахту требовалось еще Польшу разгромить, что, вопреки распространенному заблуждению, не было такой уж легкой задачей. Как свидетельствует дипломатическая переписка, Берлин уже 3 сентября принялся понукать Москву нанести удар с востока как можно скорее. Сталин тянул, не желая выглядеть в глазах мира агрессором. Случайно или нет, но Красная армия пришла в движение через двое суток после того, как Риббентроп в послании от 15 сентября прозрачно намекнул на возможность создания в Западной Украине ОУНовского государства. Выдвижение границы на запад летом 1941 года мало чем помогло Советскому Союзу, потому что эту территорию немцы заняли в первые же дни войны. При этом не учитывается, что, благодаря пакту, Германия продвинулась на восток в среднем на 300 км, и главное, приобрела общую границу с СССР, без чего нападение, тем более внезапное, было бы вообще невозможно. "Крестовый поход против СССР" мог казаться вероятным Сталину, чье мировоззрение было сформировано марксистским учением о классовой борьбе как главной движущей силе истории, и к тому же подозрительному по натуре. Однако неизвестно ни одной попытки Лондона и Парижа заключить с Гитлером союз. Чемберленовское "умиротворение" имело целью не "направить германскую агрессию на Восток", а убедить нацистского фюрера вообще отказаться от агрессии. Как утверждал Риббентроп, он в бытность послом в Лондоне всячески уговаривал Британию присоединиться к Антикоминтерновскому пакту, но "натолкнулся на полное непонимание со стороны [министра иностранных дел Энтони] Идена". Можно не сомневаться, что лидеры Запада не любили большевиков и были бы рады, если бы этот кровавый и опасный для остального человечества режим прекратил существование. Цитата:

После 20 лет беспрерывных разговоров о мировой революции и "земном шаре, опрокинутом на штыки", они, естественно, видели в Советском Союзе угрозу. Просачивавшиеся за кордон, хотя и не в полном объеме, сведения о методах "раскулачивания", голоде, пытках и расстрелах, принудительном труде, подавлении инакомыслия и культе личности не могли вызывать у людей в свободных странах ничего, кроме ужаса и омерзения. Однако Лондон и Париж не стали бы потворствовать безмерному усилению другого столь же тиранического и агрессивного режима, в том числе за счет СССР. Более или менее убедительно выглядит только тезис о защите украинцев и белорусов. Он и был представлен советской стороной в качестве причины вступления на польскую территорию, которое официально именовалось "освободительным походом". Кстати, Риббентроп через Шуленбурга выразил по этому поводу протест, сочтя подобное объяснение "антигерманским". На самом деле, его можно было бы признать безупречным, если бы не то обстоятельство, что новая власть с сентября 1939-го по июнь 1941 года на территории с населением в 13,4 миллиона арестовала 107 тысяч и выслала в административном порядке около 400 тысяч человек. Высокопоставленный чекист Павел Судоплатов, прибывший во Львов сразу после освобождения, писал в воспоминаниях: "Атмосфера была разительно не похожа на положение дел в советской части Украины. Процветал западный капиталистический образ жизни, оптовая и розничная торговля находились в руках частников, которых предстояло вскоре ликвидировать". Вопрос о том, просили ли жители Львова заодно с защитой от Гитлера ликвидировать у них нормальную жизнь и достаток, остается риторическим. Из первых уст Историческая школа, символом которой благодаря умению писать сенсационно и хлестко стал Виктор Суворов, утверждает, что, давая Германии гарантии безопасности и экономической поддержки, Сталин умышленно толкал ее к нападению на Польшу и неизбежному конфликту с Западом, чтобы самому выждать время и вмешаться в события, когда обе стороны ослабнут. Свое отношение к вопросам войны и мира Сталин выразил на закрытом совещании в ЦК ВКП(б) по вопросам пропаганды 1 октября 1938 года. Он высмеял представление о большевиках, как о людях, которые "вздыхают о мире и потом начинают браться за оружие только в том случае, если на них нападают". Польша, Румыния и всякие там Прибалтики, они у нас со счетов давным-давно сняты, этих господ мы в любое время при всех обстоятельствах сотрем в порошок! Из выступления Климента Ворошилова на заседании Главного военного совета в ноябре 1938 г. Цитата:

Цитата:

В последние годы в научный оборот были введены важнейшие документы, позволяющие судить об оценке пакта советским руководством. Это, прежде всего, выступление Сталина на заседании политбюро 19 августа 1939 года, запись его беседы с генеральным секретарем исполкома Коминтерна Георгием Димитровым от 7 сентября и директивы Наркомата иностранных дел дипломатическим миссиям СССР на Балканах, фактически являвшиеся разъяснительным письмом для зарубежных коммунистов. Речь Сталина в изложении стала известна на Западе уже в ноябре 1939 года. Власти СССР тогда объявили публикацию французского агентства Гавас фальшивкой, а официальные историки долгое время отрицали сам факт проведения заседания политбюро 19 августа. В тот день около трех пополудни Сталин дал указание Молотову пригласить в Москву Риббентропа. Членов политбюро вызвали на внеплановое заседание к 10 вечера, что могло объясняться как срочностью и важностью вопроса, так и известной привычкой Сталина превращать ночь в день. Руководствуясь "разведывательной логикой", Суворов предположил, что на том заседании было принято принципиальное решение о войне с Германией и даже установлена примерная дата ее начала: июль 1941 года. Другие исследователи, в частности Марк Солонин и Константин Плешаков, полагают, что на том этапе было невозможно обсуждать конкретные планы и сроки. 19 августа 1939 года Сталин о войне с Германией действительно не говорил. Но и о защите мира или обороне СССР не сказал ни слова. "Мир или война. Этот вопрос вступает в критическую фазу. Его решение целиком и полностью зависит от позиции, которую займет Советский Союз", - заявил он. Цитата:

"Если мы заключим договор о союзе с Францией и Великобританией, Германия будет вынуждена отказаться от Польши [...]. Таким образом, войны удастся избежать, и тогда последующее развитие событий примет опасный для нас характер". "С другой стороны, если мы примем известное вам предложение Германии, она, несомненно, нападет на Польшу, и тогда вступление в войну Англии и Франции станет неизбежным". "При таких обстоятельствах [...] мы сможем, находясь в выгодном положении, выжидать, когда наступит наша очередь". "Итак, наш выбор ясен: мы должны принять немецкое предложение, а английской и французской делегациям ответить вежливым отказом и отправить их домой". Сталин сообщил коллегам, что Германия "предоставит нам полную свободу действий в трех Прибалтийских странах", "не будет препятствовать возвращению Бессарабии", а также - здесь он, очевидно, выдал желаемое за действительное - "уступит нам в качестве зоны влияния Румынию, Болгарию и Венгрию". Из выступления вытекает, что в тот момент советский лидер не только не опасался нападения Германии на СССР, но и не рассматривал такой вариант даже гипотетически. "Наша цель заключается в том, чтобы Германия как можно дольше смогла вести войну, чтобы уставшие и изнуренные Англия и Франция были не в состоянии разгромить Германию. Отсюда наша позиция: оставаясь нейтральными, мы помогаем Германии экономически, обеспечивая ее сырьем и продовольствием. Для нас очень важно, чтобы эта война длилась как можно дольше, чтобы обе стороны истощили свои силы". При этом Сталин не сомневался, что "если Германия победит, она выйдет из войны слишком истощенной, чтобы воевать с нами в ближайшие десять лет". Цитата:

Главу Коминтерна Сталин принял в связи с валом негодующих запросов от зарубежных коммунистов, оскорбленных пактом с нацистами. По воспоминаниям Димитрова, он пребывал в отличном расположении духа, шутил, собственноручно разливал по тарелкам суп харчо и потчевал гостя и присутствовавших на беседе Молотова и Жданова кахетинским вином. А сказал следующее: "Мы не прочь, чтобы они подрались хорошенько, и ослабили друг друга. Гитлер, сам этого не понимая и не желая, расшатывает, подрывает капиталистическую систему. Мы можем маневрировать, подталкивать одну сторону против другой, чтобы лучше разодрались. […] Англичане и французы хотели нас иметь в батраках, и при этом ничего не платить!". В том же духе было выдержано разъяснение, посланное зарубежным компартиям: "Спасать англо-французский империализм означало бы нарушение наших принципов. Эти принципы никоим образом не исключают временного соглашения с нашим общим врагом - фашизмом". "СССР ограничивается программой, которую мы осуществим позже. Мы решили выжидать, и мы вмешаемся в нужный момент. Революционная деятельность, развивающаяся во всех странах под руководством коммунистических партий, подготавливает почву для нашего будущего вмешательства. Коммунистические партии должны использовать трудности, которые неизбежно возникнут в этой войне [...], и они примут решения, необходимые для установления диктатуры пролетариата". Если не считать реверанса в сторону коммунистических партий, возможности которых Сталин оценивал скептически, цели и тактика намеченных действий в отношении "всех стран" были обрисованы откровенно и ясно. В распоряжении ученых имеется еще один примечательный документ, за давностью лет рассекреченный американским госдепартаментом.  "Медовый месяц" продлился недолго В начале октября 1939 года коммунисты из подпольного Комитета за освобождение Чехословакии тайно добралась до Москвы, чтобы добиться приема у Сталина или Молотова. Их принял заведующий Центрально-европейским отделом НКИД Александров, прочитавший гостям лекцию о международном положении. Услышанное настолько возмутило чехов, что по возвращении в оккупированную немцами Прагу они передали запись беседы американскому генконсулу Ирвингу Линнеллу (США в то время еще не находились в состоянии войны с Германией). Их имена не раскрываются по сей день. "В ответ на раздражение, выраженное нами против советско-германского договора, нам было сказано, что это должно было произойти, так как если бы СССР заключил договор с западными державами, Германия никогда не развязала бы войну, из которой разовьется мировая революция, к которой мы долго готовились". "Ленину удалось построить коммунизм, а Сталин, в результате его предвидения и мудрости, поведет Европу в мировую революцию… Сдавшись на нашу милость, Гитлер […] открыл нам путь в Европу… Настоящая война должна длиться столько, сколько мы захотим… Война обессилит Европу, которая станет нашей легкой добычей. Народы примут любой режим, который придет после войны". "В ответ на наше вмешательство по поводу наших арестованных людей, нам было сказано, что должны быть жертвы. Революция возникает из угнетения и несчастья". Характерно, что, согласно записи, советский дипломат в разговоре называл родину гостей на официальный немецкий лад "Богемией". Можно, конечно, ставить под сомнение достоверность документа, составленного неизвестно кем. Внести ясность могли бы изыскания в Архиве внешней политики РФ, где должна храниться запись беседы, сделанная Александровым. Однако руководство архива в 2007 году отказало независимому историку Марку Солонину в допуске к соответствующим материалам. Была ли альтернатива? Цитата:

Теоретически, в истории и в жизни альтернатива есть всегда. Другой вопрос, насколько она вероятна в сложившихся обстоятельствах и с данными действующими лицами. Весной и летом 1939 года Сталин мог бы пойти на альянс с западными демократиями. Тогда, вероятно, мировой войны не было бы. Но европейские границы остались бы неизменными, и всемирное торжество коммунизма отодвинулось бы в неопределенное будущее. Судя по словам и делам Сталина, продолжительное мирное сосуществование в его планы не входило (само выражение появилось только после смерти "вождя", и Молотов находил его еретическим). Не для того он, начиная с 1928 года, осуществил грандиозную военную программу, ради которой ограбил и закрепостил деревню, превратил миллионы соотечественников в рабов ГУЛАГа, продал за границу сокровища музеев и храмов. В основе государственных решений, как известно, лежат интересы. Лондон и Париж были заинтересованы в сохранении статус-кво, Сталин и Гитлер - в том, чтобы взорвать его, хотя каждый для себя и на собственный лад. В этом заключалась неизбежность как советско-германской дружбы, так и ее скорого конца. Последний раз редактировалось Chugunka; 27.04.2019 в 12:57. |

|

#887

|

||||||

|

||||||

|

https://www.bbc.com/russian/russia/2..._history.shtml

Артем Кречетников bbcrussian.com 19 августа 2009  Газеты с этой фотографией позднее были изъяты из советских библиотек Впервые о сотрудничестве с германскими нацистами в СССР заговорил видный большевик Карл Радек. Партия Гитлера тогда была еще кучкой маргиналов. 20 июня 1923 года Радек выступил на заседании пленума исполкома Коминтерна с речью, посвященной бывшему офицеру кайзеровской армии Альберту Лео Шлагетеру, расстрелянному французскими оккупационными властями в Рейнской области за организацию вооруженного сопротивления и ставшему одной из "икон" нацизма. "Шлагетер, мужественный солдат контрреволюции, заслуживает того, чтобы мы, солдаты революции, мужественно и честно оценили его", - заявил Радек, призвав германских националистов "объединиться с русскими рабочими и крестьянами для совместного свержения ига антантовского капитала". Разъясняя 13 июля свою позицию, он сказал, что "в вопросе о сотрудничестве с нацистами не может быть и речи о сантиментах, это вопрос трезвого политического расчета". Именно так, без сантиментов, подошли через 16 лет к сотрудничеству с Германией Сталин и Молотов. Хроника сближения Первые признаки грядущего сближения появились в 1938 году, когда СССР отозвал с должности полпреда в Берлине еврея Якова Сурица, заменив его русским Алексеем Мерекаловым, а официальные лица и газеты обеих стран, прежде обменивавшиеся словами, достойными портового кабака, а не великих держав, поддерживающих дипломатические отношения, сбавили тон. На какое-то время Москва и Берлин как бы перестали замечать друг друга. Обе стороны вели себя будто осторожные купальщики, пробующие ногой воду. Большинство козырей было на руках у Сталина: Гитлер, закусив удила, на всех парах мчался к войне, а СССР оставался последней крупной страной, не определившей позиции в будущем конфликте, и никуда не спешил, а старался дороже продать свою дружбу. 12 февраля 1939 года британский кабинет провел секретное совещание с участием представителей французского генерального штаба. Вывод союзников был однозначен: экономика рейха перенапряжена, стратегического сырья хватит на несколько месяцев, позиционная война на континенте вкупе с морской блокадой задушат Германию уже к началу 1940 года. Правда, Лондон и Париж при этом неверно оценили возможности и намерения Советского Союза, спрогнозировав, что Сталин сохранит строгий нейтралитет. Решающее значение имела позиция Советского Союза. Когда Гитлер заручился его согласием, у него появилась уверенность в том, что он выиграет войну против западных держав. Позиция Советского Союза была также убедительнейшим аргументом, который позволил Гитлеру рассеять сомнения своих военных советников Курт фон Типпельскирх, <br>начальник разведуправления германского генштаба 24 мая начальник тыла германских вооруженных сил генерал Томас представил Гитлеру секретный доклад: авиабомб хватит максимум на три месяца "неинтенсивной" войны, артиллерийских и танковых снарядов - на три недели, топлива и алюминия - на полгода, цветных металлов - на три месяца, резины - на два месяца. Поэтому немцы, по словам писателя-историка Игоря Бунича, вели себя с Москвой как бедные родственники, пытающиеся любой ценой попасть на обед к богатому дядюшке. 12 января 1939 года на новогоднем приеме в рейхсканцелярии Гитлер демонстративно подошел к Мерекалову и поговорил с ним. Беседа не выходила за рамки дипломатического протокола, но сам факт отметили все наблюдатели. 10 марта, выступая с отчетным докладом на XVIII съезде партии, Сталин необычно резко обрушился на Англию и Францию, назвав их "провокаторами войны" и обвинив в желании "дать Германии возможность впутаться в войну с Советским Союзом, дать всем участникам войны увязнуть глубоко, поощрять их втихомолку, дать им ослабить и истощить друг друга и потом продиктовать слабеющим участникам войны свои условия". В свете дальнейших событий многие современные историки полагают, что Сталин приписал другим собственные тайные помыслы. В середине апреля Мерекалов уехал в Москву на совещание и в Берлин не вернулся. Новый полпред Александр Шкварцев был назначен лишь за несколько дней до заключения пакта. Несколько месяцев миссию возглавлял поверенный в делах Георгий Астахов. По мнению ряда историков, Кремль на всякий случай хотел, чтобы рискованный политический зондаж проводил малоизвестный человек, а заодно усыплял бдительность Запада, делая вид, будто отношения с Германией находятся на низком уровне. Цитата:

19 апреля во время банкета в берлинском отеле "Адлон" в честь 50-летия Гитлера Риббентроп уединился с японскими послами в Берлине и Риме Хироси Осимой и Тосио Сиратори и конфиденциально сообщил им, что "у фюрера остался единственный выход - нормализовать отношения с Москвой, чтобы сорвать планы Лондона и Парижа по созданию антигерманского фронта". Сиратори отнесся к заявлению серьезно, зато Осима отмахнулся от него как от пустой болтовни, не веря в возможность сближения между "красными" и "коричневыми". До заключения пакта оставалось всего четыре месяца. 28 апреля Гитлер выступил в рейхстаге с программной речью, в которой обрушился на Польшу, потребовал от Лондона "с пониманием" относиться к интересам Германии, но СССР не упомянул ни единым словом. 3 мая Максим Литвинов был заменен на посту наркома иностранных дел Вячеславом Молотовым. Это был недвусмысленный сигнал. В ту пору в СССР все решал один человек. Даже Молотова, второе лицо в стране, на Западе иронически называли his master's voice ("голос хозяина"), как в рекламе фирмы-производителя граммофонов Victor. Однако нарком, хотя и не определял политику, являлся знаковой фигурой. Литвинова знали как деятеля англо-французской ориентации и поборника Лиги Наций. К тому же немцев всегда раздражало его еврейское происхождение. 22 августа на совещании со военными Гитлер скажет: "Решающим было смещение Литвинова. Для меня это прозвучало как пушечный выстрел, объявивший об изменении отношения Москвы к западным странам". Уже через два дня начались прямые советско-германские контакты. Во время рутинной встречи с заведующим восточноевропейской референтурой отдела экономической политики германского МИД Карлом Шнурре Астахов завел речь об отставке Литвинова и предрек некие изменения советской внешней политики при Молотове. 22 мая Риббентроп и министр иностранных дел Италии Чиано подписали договор о дружбе и союзе, названный "Стальным пактом". Советский Союз, обычно резко критиковавший любые шаги фашистской дипломатии, от комментариев воздержался. Надо подумать... 20 мая Молотов впервые принял в своем новом качестве германского посла фон Шуленбурга и в ходе двухчасового разговора заявил, что "существуют предпосылки для радикального улучшения отношений". На вопрос Шуленбурга, как это осуществить практически, советский нарком ответил: "Мы оба об этом должны подумать...". Думать предстояло в первую очередь немцам. Цитата:

В течение следующих двух месяцев в Берлине продолжался неофициальный зондаж с участием Астахова, которого историк Василий Молодяков назвал "чернорабочим пакта", советского торгпреда Евгения Бабарина, а с германской стороны - заместителя Риббентропа Вайцзекера, Шнурре и приезжавшего из Москвы Шуленбурга. Всякий раз поводом для встречи становился какой-нибудь мелкий текущий вопрос, но затем участники начинали "не для протокола" и "по моему личному мнению" высказываться об общем состоянии советско-германских отношений. Сделалось ясно, что обе стороны готовы поступиться идеологическими принципами. Вопрос был в цене, которую Германия согласилась бы уплатить за, как выразился впоследствии Молотов, "спокойную уверенность на Востоке". 18 июля Бабарин передал Шнурре проект торгового соглашения и перечень сырьевых товаров, которые СССР готов поставить Германии, практически совпадавший со "списком дефицита" генерала Томаса. 26 июля в берлинском ресторане "Эвест" состоялась встреча, которую впоследствии назовут исторической. Шнурре по поручению Риббентропа пригласил Астахова и Бабарина на дружеский ужин и впервые заговорил о возможности территориального раздела Европы. "Мы готовы договориться по любым вопросам, дать любые гарантии, - заявил он. - Соглашение примет во внимание жизненные интересы обеих сторон. Во всем районе от Балтийского до Черного моря нет неразрешимых внешнеполитических проблем между нашими странами". Шнурре особенно упирал на "общий элемент" в идеологии Германии и СССР - "противостояние западным демократиям". Астахов ответил, что "политика восстановления дружеских отношений полностью соответствует жизненным интересам обеих стран". История пришпорена С этого момента история понеслась вскачь. Немцев поджимало время: еще месяц-другой, и в Польше начнется осенняя распутица. 29 июля Вайцзекер направил Шуленбургу запись беседы в ресторане и инструкцию узнать у Молотова, насколько слова, сказанные за бокалом вина, соответствуют официальной политике Советского Союза. Через два дня он поторопил посла дополнительной телеграммой, в которой впервые появились слова: "Срочно. Секретно". Вечером 2 августа во время очередной рутинной встречи с Астаховым Вайцзекер сообщил, что в соседней комнате "случайно" оказался Риббентроп, который хотел бы сказать несколько слов советскому представителю. Рейхсминистр фактически дословно повторил формулировку Шнурре: "по всем проблемам, имеющим отношение к территории от Черного до Балтийского моря, мы могли бы без труда договориться". На следующий день Молотов принял Шуленбурга, который откровенно обещал "уважать жизненные интересы СССР в Прибалтийских странах". Нарком, как написал в своем отчете посол, "оставил свою обычную сдержанность и казался необычно открытым". Цитата:

Контакты вступили в новую фазу. Берлин стремился вырвать у Москвы принципиальное согласие на союз, а детали обсудить потом. Молотов делал вид, что не понимает, отчего партнеры так торопятся - куда спешить, давайте подпишем торговое соглашение, посмотрим, как пойдет дело, а там, может быть, поговорим и про пакт о ненападении - и давал понять, что дело не двинется, пока СССР не получит конкретных обещаний. Любопытно, что уже 12 августа Астахов сообщал Молотову, что в Берлине "вовсю гуляет версия о новой эре советско-германской дружбы", что можно заметить даже в разговорах с лавочниками и парикмахерами. 11 августа Молотов подтвердил заинтересованность в дальнейших "разговорах", которые желательно было бы вести в Москве. Через два дня Шнурре пригласил к себе Астахова и впервые заговорил о возможном приезде Риббентропа в СССР, добавив: "События идут очень быстрым темпом, и терять время нельзя". 14 августа в 22 часа 53 минуты Шуленбург получил по телеграфу пространное официальное послание Риббентропа, которое на следующий день зачитал вслух Молотову: "Германия готова заключить с Советским Союзом пакт о ненападении, не подлежащий изменению в течение 25 лет... период противостояния может закончиться раз и навсегда... капиталистические демократии Запада являются неумолимыми врагами как национал-социалистической Германии, так и Советского Союза...". "Фюрер считает, что, принимая во внимание внешнюю обстановку, чреватую ежедневно возможностью серьезных событий, желательно быстрое и фундаментальное выяснение германо-русских отношений. Для этой цели я готов лично прилететь в Москву в любое время после пятницы 18 августа с полными полномочиями от фюрера". Молотов снова заявил, что "вопрос должен быть обсужден более конкретно, чтобы в случае прибытия сюда имперского министра иностранных дел вопрос не свелся к обмену мнениями, а были приняты конкретные решения". Цитата:

18 и 19 августа Шуленбург, понукаемый беспрестанными телеграммами и звонками из Берлина, пытался вновь добиться приема у Молотова. В наркомате либо никто не снимал трубку, либо отвечали второстепенные сотрудники, говорившие, что Молотов занят, и предлагавшие изложить им суть вопроса. Наконец в 14:00 19 августа Молотов принял посла и, в ответ на просьбу назвать возможную дату визита Риббентропа, ответил, что ему "нечего добавить к сказанному". Шуленбург, по его словам, чувствовавший, что "сердце у него вот-вот разорвется", вернулся в посольство и принялся составлять депешу в Берлин, но в 15:30 неожиданно позвонил Молотов и предложил встретиться еще раз через час. Поспешно выйдя из-за стола навстречу гостю и приветливо улыбаясь, он объявил потрясенному послу, что Советское правительство пересмотрело свои взгляды и готово принять Риббентропа для подписания договора о ненападении 26 или 27 августа. Историки единодушны в том, что советская позиция не могла измениться на 180 градусов без вмешательства Сталина, которое, очевидно, имело место между 14:30 и 15:30. Отмашка из Москвы Названный Молотовым срок Гитлера не устроил, и он повысил ставки, обратившись к Сталину с личным посланием, в котором дал понять, что готов удовлетворить практически любые требования. "Я принял проект договора о ненападении, переданный господином Молотовым, но считаю крайне необходимым прояснить некоторые вопросы [...]. Сущность дополнительного протокола, столь желаемого Советским Союзом [выделено автором статьи], можно согласовать в кратчайшее время, если ответственный немецкий представитель сможет лично прибыть в Москву для переговоров". Цитата:

Фюрер не скрывал, для чего соглашение с СССР потребовалось ему так срочно. "Напряжение между Германией и Польшей становится нетерпимым [...]. Германия отныне полна решимости отстаивать интересы Рейха всеми средствами, имеющимися в ее распоряжении. По моему мнению, желательно, чтобы наши две страны установили новые отношения, не теряя времени". "Поэтому я снова предлагаю, чтобы Вы приняли в Москве моего министра иностранных дел во вторник, 22 августа, в крайнем случае - в среду 23 августа. Рейхсминистр иностранных дел имеет полные полномочия составить и подписать пакт о ненападении, а также протокол к нему". Посреди ночи с 20 на 21 августа Гитлер позвонил Герингу и сказал, что не может спать - так измучила его неопределенность. Послание Гитлера было передано Шуленбургом Молотову в 15:00 21 августа. В 21:35 того же дня в Берлин поступил лаконичный ответ Сталина с согласием принять Риббентропа 23 августа. Никакие "протоколы" в нем, естественно, не упоминались. Германское радио прервало вечернюю музыкальную передачу для экстренного сообщения. 22 августа Гитлер собрал генералов и объявил, что нападение на Польшу решено окончательно, призвав их вести войну "жестоко и без всякой жалости". "Теперь Польша попала в то положение, в какое я хотел, чтобы она попала, - заявил он. - Единственное, чего я боюсь - чтобы какая-нибудь грязная свинья не влезла в последний момент с предложением посредничества". Пробки в потолок Около полудня 23 августа два трехмоторных "Кондора" с Риббентропом и его свитой приземлились в Москве. Молотов встретил гостя в аэропорту и повез его в Кремль. Сталин встретил рейхсминистра словами: "Мы хорошо поругали друг друга, не правда ли?". В ходе трехчасовых переговоров германская делегация без споров согласилась со всеми требованиями хозяев. В советскую сферу влияния отходили почти половина Польши, Финляндия, Эстония, Латвия, Бессарабия и часть Литвы (остальную территорию Литвы СССР впоследствии выменяет у немцев на изначально причитавшийся ему кусок Польши). Согласно записи беседы, чуть ли не половину времени стороны дружно поносили "лондонское Сити и английских лавочников". Цитата:

После подписания документов начался банкет, продолжавшийся до 5 утра. Сталин предложил первый тост за здоровье Гитлера: "Я знаю, как немецкий народ любит своего фюрера". Немцы гаркнули: "Хайль!", и Риббентроп тут же предложил выпить за здоровье Сталина. Потом пили по очереди за всех присутствующих, за пакт, за вечную дружбу, за немецкий народ. Риббентропу пришлось пить за еврея Кагановича, а Кагановичу - за Гитлера. Тост за советский народ поднять забыли. Имеются свидетельства, что на следующий день обычно сдержанный Сталин в кругу своих радостно кричал: "Обманул! Обманул Гитлера!!!". Примерно в тот же час фюрер, заслушав отчет Риббентропа, обозвал Сталина "грязным азиатским вымогателем". Из преамбулы договора о ненападении, который предполагалось опубликовать, по настоянию Сталина вычеркнули упоминание о "дружбе" - еще неизвестно было, как у немцев пойдут дела в Польше. До "дружбы" дошло 27-28 сентября, во время следующего визита Риббентропа. Новый документ так и назывался: "Договор о дружбе и границе". К нему прилагались новые секретные протоколы, главный из которых гласил, что договаривающиеся стороны не допустят на контролируемых ими территориях "никакой польской агитации", и карта, которую, в отличие от пакта подписал не Молотов, а сам Сталин, причем его 58-сантиметровый росчерк, начавшись в Западной Белоруссии, пересек Украину и заехал в Румынию. В советских кинотеатрах триумфально шел фильм "Трактористы" со знаменитой песней "Чужой земли мы не хотим ни пяди". Молотов и через 40 лет лгал своему биографу Феликсу Чуеву, утверждая, что никаких тайных протоколов не было, хотя документы хранились в Особой папке политбюро, и об их существовании знали все советские лидеры от Хрущева до Горбачева. Последний раз редактировалось Chugunka; 28.04.2019 в 15:00. |

|

#888

|

||||

|

||||

|

https://www.bbc.com/russian/russia/2...ostalsky.shtml

Андрей Оcтальский Обозреватель Русской службы Би-би-си 24 августа 2009  Сталин подчеркнул своим присутствием важность подписания договора 21 августа 1939 года газета "Известия" поместила на одной из внутренних полос – между материалом о фуражных коровах и сообщением о совещании работников юстиции - небольшую заметку под заголовком "К советско-германским отношениям". Всего несколько строк, но они произвели эффект разорвавшейся бомбы по всему миру. Вот она, от первого до последнего слова. Странная стилистика. Нагромождение всего в нескольких предложениях повторяющихся слов "отношений", "политические", "напряженность". Не слишком грамотный оборот "обмен мнений" (вместо "мнениями"). То есть, видна чрезвычайная спешка, и очевиден статус диктовавшего, которого никто не осмелился править. Но еще любопытнее смысл краткого сообщения. Перед советской прессой стояла нелегкая задача – объяснить общественному мнению поворот на 180 градусов – от громогласного антифашизма к дружественным отношениям с нацистами. Цитата:

Еще совсем недавно слова "изверги", "нравственные уроды", "негодяи" служили обязательными эпитетами к именам "фашистских главарей". Теперь же их предстояло научиться называть уважительно. Для психологической подготовки оставалось совсем немного времени – Гитлер определил 23 августа как абсолютно крайний срок для прибытия Риббентропа в Москву и заключения пакта. Что же касается остального мира, то уже 22 августа он пребывал в состоянии, близком к шоку. Газета "Вашингтон пост" на первой своей странице объявила: "в мировых столицах - единодушное изумление и замешательство в связи с предстоящим заключением германо-советского пакта о ненападении…". Со ссылкой на представителей правительств Англии и Франции газета называла предстоящее подписание документа "гигантской дипломатической победой Гитлера" и высказывала предположение, что появление такого документа чревато "непредсказуемыми последствиями для центральной и восточной Европы". Что касается французов, то они, по словам газеты, "рассержены и поражены… они опасаются, что вероятность "нового Мюнхена" стала более реальной". Близкие отношения с соседями В ночь с 23 на 24 августа, со среды на четверг, договор был подписан. И четверговый номер "Известий" открывался передовой редакционной статьей без подписи. "В своем историческом докладе на XVIII съезде ВКП (б) товарищ Сталин, подводя итоги международно-политической части доклада, указал, что "мы стоим за мирные, близкие и добрососедские отношения со всеми соседними странами", писала газета, объясняя заключение договора. Цитата:

Обращало на себя внимание зачисление Германии в число соседних стран (как будто Польши уже и не существовало, а суверенитет оккупированной Чехословакии не имел значения), заявление о стремлении к установлению не просто добрососедских, но и "близких" отношений с государством, которое недавно еще провозглашалось исчадием ада. Ночью, видимо, набиралась и утренняя "Правда". По крайней мере, газета в номере от 24-го августа не только успела сообщить о подписании договора, но и провозгласила его большой победой советской внешней политики. "Заключение договора между СССР и Германией является несомненно фактом крупнейшего международного значения", написала "Правда" в тот же день в передовой статье. (И мой компьютер подчеркивает это предложение, находя порядок слов в нем ненормальным). О спешке свидетельствуют и другие странноватые формулировки, то и дело встречающиеся в тексте передовицы. Например, все то же "крупнейшее значение", видимо, одобренное и продиктованное впопыхах, появляется не раз, в том числе и при описании статьи IV договора. Статья эта "налагает на договаривающиеся стороны обязательство не участвовать в какой-нибудь группировке держав, которая прямо или косвенно направлена против другой страны". И снова неточное употребление слова, на этот раз "какой-нибудь", (следовало написать: "какой-либо"). Можно подумать, что текст договора срочно переводили с немецкого... Но смысл на всех языках получался примерно одинаковый. На Западе статью IV поняли примерно так: СССР принял на себя обязательство ни при каких обстоятельствах не участвовать в коалициях и союзах, направленных на сдерживание германской экспансии. Экстаз в Германии. Тревога в Британии В Германии все газеты приветствовали подписание пакта со столь же официальным энтузиазмом. Они тоже объявили его заключение большой победой – но не советской, а, разумеется, германской дипломатии. Цитата:

Объяснять немцам, каким образом страна, названная в "Майн кампф" главным врагом и объектом будущих завоеваний, вдруг превратилась чуть ли не в союзника, было нелегко. И ведь даже намекнуть на тактическую хитрость толком нельзя – ведь намеки увидят и в СССР! Разве что написать, как сделала это нацистская "Фелькишер беобахтер", что договор с Москвой - это "принципиальная политика, смысл которой состоит в том, чтобы сохранять хорошие отношения между народами, которые не разделены никакими противоречиями". То есть, видимо, имелось в виду, пока еще не разделены! Успеем разделиться, когда противоречия интересов выявятся. Немецкие газеты упирали, впрочем, не на укрепление международного мира, а на "защиту жизненных национальных интересов" – ведь до нападения на Польшу начала боевых действий и Второй мировой войны оставалась всего неделя. А ведь еще надо было успеть договор ратифицировать! А как реагировала британская пресса? 24 августа "Дейли телеграф" писала на первой странице о "международном консенсусе" относительно того, что советско-германский пакт "сделал войну более вероятной". И сообщала, что советские официальные лица "демонстрируют удивление", когда им об этом сообщают.  В Германии все газеты приветствовали подписание пакта с официальным энтузиазмом "Неприятный сюрприз", цитировала та же газета днем позже премьер-министра Чемберлена – классический английский "understatement", недосказанность, сдержанность. Чего нельзя сказать о заявлении одного из известных лидеров тори Генри Пэйджа Крофта, опубликованном газетой "Манчестер Гардиан" (ныне просто "Гардиан") 29 августа. "Мы ничего не потеряли в результате коварства России, а, напротив, в моральном отношении оно только усилит нас", заявил Крофт, объяснив, что его сильно смущала перспектива сражаться за свободу на одной стороне с "государством, которое уничтожило все свободы". В том же номере газета напечатала карикатуру, на которой изображены Гитлер, Геббельс, Геринг и другие нацистские лидеры, одетые в косоворотки и танцующие вприсядку. Называется карикатура "Русский танец", а подпись под рисунком гласит: "Общество друзей Советского Союза, берлинская секция". Однако подавляющему большинству газет было явно не до смеха, и все их публикации носят куда более тревожный характер. Оптимизм Генри Крофта мало кто разделял. После пакта: пора готовиться к бомбежкам Советские газеты опубликовали многочисленные (хоть и тщательно отредактированные цензурой) иностранные отклики на заключение советско-германского договора. Цитата:

В основном говорилось об "огромном впечатлении", которое произвело заключение пакта в мировых столицах (и это правда – впечатление без сомнений было огромным, просто даже шоковым). Но среди этих откликов "Правда" 24 августа поместила следующую заметку ТАСС из Лондона: "Все муниципальные советы Англии получили инструкции, в которых предлагается осуществить ряд мер по светомаскировке улиц. Лондонская полиция предупредила частные фирмы и владельцев кинотеатров о том, чтобы они в случае необходимости гасили свет. Вчера в центральной части Лондона в ресторанах, магазинах и издательствах было резко сокращено количество световых точек. На улицах развешаны инструкции, разъясняющие населению сигналы воздушной тревоги". Такой вот отклик. Возможно, не лишенный злорадства – вот что теперь ИХ ждет. А могло бы ждать НАС. Вот почему мы договор с Гитлером, дескать, подписали. ТАСС в своем сообщении из Лондона, видимо, не соврал: британские газеты также сообщали о подобных приготовлениях. А субботняя "Дейли телеграф энд Морнинг Пост" от 26 августа напечатала подборку фотографий под общим заголовком: "Русско-германский договор о ненападении подписан". Сверху – Сталин, Молотов, Риббентроп. А под ними – мешки с песком, которыми обкладывают резиденцию лорда-мэра лондонского Сити и проволочные сетки на окнах в доме напротив Собора Святого Павла. Видимо, газета увидела прямую связь между верхними и нижними снимками, между тем, что произошло в Кремле и тем, что последовало за этим на лондонских улицах. Напряженность разрядилась – началась война Сталин обещал Гитлеру, что ратификация договора произойдет до 1 сентября и выполнил свое обещание. Для этого было срочно созвана внеочередная, Четвертая сессия Верховного Совета СССР, на которой договор был единогласно ратифицирован 31 августа. (Рейхстаг проделал то же самое). Сообщения об этом "Известия" и "Правда" опубликовали на следующий же день, но многие региональные газеты не успели, и материалы были напечатаны с опозданием на несколько дней, то есть в то время, когда Вторая мировая война уже вовсю началась. В Польше рвались немецкие бомбы и снаряды, а Великобритания и Франция объявили Германии войну. На этом фоне особенно ярко читались, наверно, слова главы правительства и министра (наркома) иностранных дел Вячеслава Молотова, разъяснявшего политический разворот Москвы на сессии Верховного Совета. "Мирный акт, - сказал он, - каковым является договор о ненападении между СССР и Германией, несомненно, будет способствовать облегчению напряжения в международной обстановке, несомненно поможет разрядить эту напряженность". Но вообще-то, похоже, без некоторой путаницы, не обошлось. Не совсем понятно, почему депутаты встретили смехом заявление Молотова о том, что в Германии сделали "практические выводы" из слов Сталина о возможности добрососедских отношений между двумя странами. Мало того, смех этот зарегистрирован во всех официальных публикациях. Может, это и была пресловутая "фига в кармане" (вернее, между строчками)? Тут же, правда, на всякий случай следует "бурная овация" в знак признания "исторического предвидения товарища Сталина, которое блестяще оправдалось". Последний раз редактировалось Chugunka; 30.04.2019 в 13:05. |

|

#889

|

||||

|

||||

|

https://www.bbc.com/russian/internat...ult_1939.shtml

Павел Аксенов Русская служба Би-би-си 19 августа 2009  Германия и СССР признали новые границы, хотя остатки польской армии еще сопротивлялись В СССР словосочетание "Брестская крепость" было синонимом мужества и самопожертвования - во всех учебниках истории рассказывалось о ее героической защите в 1941 году. И совершенно ничего не говорилось о другой ее обороне - в сентябре 1939 года крепость защищали польские войска, против которых выступал тот же самый военачальник, который спустя два года пытался отбить ее у советских солдат - Гейнц Гудериан. Даже среди жителей Бреста, которых я опросил прямо у входа в крепость, лишь один из десяти сказал, что знает о произошедшем в ней с 14 по 17 сентября 1939 года, когда небольшой гарнизон, состоявший всего из двух с половиной тысяч солдат, большинство из которых были резервистами, удерживал две немецких дивизии. Народное ополчение  Крепость-герой Брест. В Польше помнят другую оборону Польская армия на тот момент уже не представляла собой сколько-нибудь внушительную силу. В том же Бресте находились разрозненные остатки отступивших с запада частей, а также резервисты - мобилизованные местные жители. Командование крепостью принял генерал Константин Плисовский, кадровый офицер царской армии, которого срочно вернули в строй из отставки. "В крепости польской армии практически не было, - рассказывает консул Польши в Бресте Ярослав Ксенжек. - Все эти полки, которые были в крепости, пошли на фронт воевать с немцами намного раньше. И те войска, которые защищали крепость, - это было частично народное ополчение". Штурм Но Плисовский подготовился к обороне основательно - подходы к крепости были заминированы, часть древних, времен еще Первой мировой войны, танков "Рено" ФТ-17 врыли на крепостных валах и поставили в воротах. Цитата: