|

|

#8741

|

||||

|

||||

|

http://www.aif.ru/society/history/os..._napal_na_sssr

00:04 22/06/2016 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Вместе с нацистской Германией в вооруженный конфликт с СССР вступили и ее союзники. Кто же именно объявил войну Советскому Союзу? Моряки-разведчики Северного флота на оккупированном фашистами берегу. © / Евгений Халдей / РИА Новости Пакт о нападении Начало коалиции, которая впоследствии развяжет Вторую Мировую войну, было положено 25 ноября 1936 года, когда Германия и Япония заключили так называемый «Антикоминтерновский пакт», или «Германо-японское соглашение против Коммунистического Интернационала», ставивший своей задачей недопущение дальнейшего распространения коммунистической идеологии в мире. 22 июня 1941 года - начало Великой Отечественной войны. Первый день войны. Хронология событий 22 июня 1941 года В ноябре 1937 года к «Антикоминтерновскому пакту» в лице Бенито Муссолини присоединилась Италия. А позднее — ещё ряд государств, в которых к власти пришли правительства, разделяющие идеологии гитлеровского нацизма и итальянского фашизма, либо правительства, крайне отрицательно относящиеся к СССР и коммунизму в целом. 22 мая 1939 года был подписан «Германо-итальянский договор о союзе и дружбе», или «Стальной пакт», который закрепил военно-политический союз между Третьим Рейхом и Италией. Костяк военного блока был окончательно сформирован 27 сентября 1940 года, когда был подписан Тройственный, или Берлинский пакт, между Германией, Японией и Италией. Так сложилась ось Берлин – Рим – Токио. Поэтому участников гитлеровского военного блока во время Второй Мировой войны еще называют «страны Оси». Бенито Муссолини. Бенито Муссолини. История пламенного социалиста, придумавшего фашизм Германия, Италия и Япония составили костяк военного блока, к которому затем присоединился еще ряд государств. Тем не менее, 22 июня 1941 года в нападении на СССР не приняла участия Япония. В то же время в агрессии спустя несколько дней приняла участие Финляндия, формально не входившая в гитлеровский военный блок. Первыми официальными участниками нападения на Советский Союз 22 июня 1941 года стали Германия, Италия и Румыния. Германия 18 декабря 1940 года германское командование утвердило план «Барбаросса» - военную операцию по стремительному разгрому Советского Союза с захватом его европейской территории. Примерный срок завершения военных приготовлений был обозначен как 15 мая 1941 года. 10 июня главнокомандующий Сухопутных войск Германии генерал-фельдмаршал Вальтер фон Браухич издаёт приказ о сроке начала войны против СССР — 22 июня. Ильзе Штёбе. Стойкая «Альта». План «Барбаросса» в СССР передала «Штирлиц в юбке» 22 июня 1941 года Германия без объявления войны начала боевые действия. Немецкие войска наносят мощный внезапный удар по всей западной советской границе тремя группами армий: «Север», «Центр» и «Юг». В первый же день уничтожена или захвачена значительная часть советских боеприпасов, горючего и военной техники; уничтожено около 1200 самолётов. К концу первой декады июля немецкие войска захватывают Латвию, Литву, Белоруссию, значительную часть Украины, Молдавии и Эстонии. Дальнейший ход борьбы Советского Союза с основным противником хорошо известен. Разумеется, силы Третьего Рейха участвовали в нем от начала и до конца. Италия Дуче Бенито Муссолини, верный союзническим обязательствам перед Третьим Рейхом, объявил войну СССР 22 июня 1941 года. 10 июля 1941 года был создан «Экспедиционный итальянский корпус в России», который прибыл в СССР в июле – августе 1941 года. На момент создания корпуса в него входили три дивизии общей численностью около 3000 офицеров и 59 000 солдат. Корпус располагал 5500 моторных транспортных средств и свыше 4000 лошадей и мулов. Но вооружении итальянцев находились танкетки L3/35, лёгкие танки Fiat L6/40 и противотанковые самоходные артиллерийские установки Semovente 47/32. За первый год, участвуя в боях на Украине, итальянский корпус потерял убитыми, ранеными и пропавшими без вести 15 000 человек. Бенито Муссолини. Конец главного фашиста. Как казнили Бенито Муссолини Подробнее В июле 1942 года, Муссолини, с целью активизации боевых действий на Восточном фронте усилил итальянские войска. Корпус был пополнен и сменил название на «8-я итальянская армия». Другое название 8-й итальянской армии — «Итальянская армия в России». Армия была подчинена группе армий «B» немецкого генерала Максимилиана фон Вейхса. Общее количество итальянских дивизий в СССР достигло десяти. Кроме того, вместе с ними воевали три бригады «чернорубашечников» - добровольцев. Во время контрнаступления советских войск под Сталинградом один из основных ударов пришелся по итальянским частям. Всего около 130 000 итальянцев было окружено в ходе наступления советских войск. Согласно итальянским источникам, около 20 800 солдат погибло в боях, 64 000 было захвачено в плен и 45 000 удалось отойти. В феврале 1943 года, после окончания битвы под Сталинградом, остатки итальянской армии были выведены с Восточного фронта. Румыния Румынский диктатор Ион Антонеску отдал приказ о нападении на СССР вместе с Германией. На территории Румынии уже находились 11-я немецкая армия и части 17-й немецкой армии, которые вместе с 3-й и 4-й румынскими армиями 22 июня 1941 года составили силы вторжения на этом направлении. Общая численность войск на советско-румынской границе составила 600 тысяч человек. Румынская авиация в первые часы боёв нанесла воздушные удары по территории СССР — Молдавской ССР, Черновицкой и Аккерманской областям Украинской ССР, Крымской АССР РСФСР. Одновременно с южного берега Дуная и правого берега Прута начался артиллерийский обстрел приграничных населённых пунктов. Кондукэтор Румынии маршал Ион Антонеску. Фото времён Второй мировой войны. Кондукэтор Румынии маршал Ион Антонеску. Фото времён Второй мировой войны. Фото: Commons.wikimedia.org В тот же день после артподготовки румынские и германские войска форсировали Прут близ Куконешти-Веки, Скулен, Леушен, Чоры и в направлении Кагула, Днестр у Картал, а также попытались форсировать Дунай. План с плацдармами был реализован частично: уже 24 июня советские пограничники уничтожили все румынские войска на территории СССР, за исключением Скулен. Более того, в конце июня советским войскам удалось захватить на территории Румынии протяженностью 76 км. Однако перевес противника в силе и неудачи на других участках фронта заставили советские войска отступать. Румынские войска принимали участие в оккупации Буковины и Бессарабии, осаде Одессы и вторжении в Крым, в боях на востоке Украины, в битве за Кавказ и Сталинградской битве. Во время контрнаступления советских войск под Сталинградом румынские войска потеряли более 185 000 солдат и офицеров. Поворот в войне резко изменил политическую ситуацию в стране. 23 августа 1944 года Антонеску был свергнут, а новые власти не только вышли из нацистского блока, но и вступили в антигитлеровскую коалицию. В конце 1944—1945 годах румынские сухопутные войска весьма активно сражались в составе советских фронтов. В ходе военных действий на Восточном фронте против СССР румынская армия потеряла 630 000 человек, из них убитыми — 480 000. Словакия 23 июня 1941 года войну СССР объявила Словакия. Государство, образовавшееся после раздела Чехословакии, выступало в качестве сателлита Третьего Рейха. Формальное присоединение Словакии к пакту стран Оси состоялось 15 июня 1941 года. Национальная армия состояла из двух дивизий и насчитывала 28 000 человек. Немецкое командование не рассматривало словаков как серьезную военную силу. Тем не менее, с учетом настоятельной просьбы властей Словакии элитная бригада словацкой армии численностью 3500 человек была включена в состав 17-й немецкой армии. Иосиф Сталин и Иоахим фон Риббентроп в августе 1939 года в Кремле. Аргументы и пакты. Зачем Сталин договорился с Гитлером? Уже в первых боях 22 июня 1941 года словаки потерпели поражение, а немецкие военные отметили крайне низкий уровень подготовки союзников. Впоследствии, увеличив бригаду до численности дивизии, немцы использовали словацких солдат как вспомогательные силы на фронте и для антипартизанских действий в тылу. Власти Словакии настаивали на нахождении своих солдат на Восточном фронте, дабы защитить свои интересы от другого союзника Германии – Венгрии. В словацкой армии процветало дезертирство, солдаты и офицеры уходили к партизанам. Деморализованные остатки словацкого войска были по указанию немецкого командования направлены в Италию, Румынию и Венгрию, где использовались как строительные части. Летом 1944 года в Словакии началось антинацистское восстание, участниками которого стали словацкие военные. Несмотря на то, что к ноябрю 1944 года немцам удалось его подавить, вопрос об участии словацкой армии в войне на стороне Германии более не возникал. Финляндия 26 июня 1941 года в войну на стороне Германии вступила Финляндия. В самой Финляндии называют эту войну «Войной – продолжением», имея ввиду «Зимнюю войну» 1939/1940 годов. На этом основании финны полагаю себя отдельной стороной конфликта, преследовавшей цель возвращения ранее утраченных территорий. По состоянию на 22 июня 1941 года, для войны против СССР на территории Финляндии была развернута группировка немецко-финских войск общей численностью 407 500 человек (эквивалент 21,5 дивизий, из них 17,5 финских дивизий и 4 немецких дивизии). ВОВ Дело было в Майниле. Кто спровоцировал войну между СССР и Финляндией? Подробнее К концу 1941 года финская армия вернула территории, потерянные в «Зимней войне» и продолжила наступление, добравшись до Онежского озера и блокировав Ленинград с севера. Финны участвовали в боевых действиях против Северного флота, блокаде Ленинграда и обстрелах «Дороги жизни». Однако после поражения немцев под Москвой и вплоть до 1944 года эти бои носили оборонительный характер. Отдельные финские подразделения задействовались немцами на других участка советско-германского фронта. Ленинградско-Новгородская, Выборгско-Петрозаводская им Свирско-Петрозаводская наступательные операции советских войск в 1944 году заставили финнов отступить с советской территории и поставили их на грань полного военного разгрома. 4 сентября 1944 года СССР и Финляндия подписали соглашение о прекращении огня. По условиям перемирия, Финляндия не только прекращала войну против СССР, но и обязалась начать боевые операции против немецких войск на своей территории. Безвозвратные потери Финляндии в войне против СССР составили 84 337 человек — в том числе, 82 000 военнослужащих убитыми, умершими от ран и болезней и пропавшими без вести, а также 2377 пленными. Венгрия Венгрия объявила войну СССР 27 июня 1941 года. Формальным поводом стал бомбовый удар, якобы нанесенный советской авиацией по венгерской территории. Вопрос об этом бомбовом ударе остается спорным. В то же время режим венгерского диктатора Миклоша Хорти рассматривал вступление в войну с СССР как необходимость. Причиной были территориальные споры Венгрии с другими союзниками Германии – Словакией и Румынией. Правящие круги Венгрии опасались, что без участия в нападении на СССР они могут быть разрешены в пользу оппонентов. 22 июня 1941 г. Медсёстры оказывают помощь первым раненым после воздушного налёта фашистов. «Товарищу Ватутину — Румынию бомбить». Что происходило 22 июня 1941 года? 1 июля 1941 года по согласованию с германским Генеральным штабом венгерская Карпатская группа войск атаковала советскую 12-ю армию. В дальнейшем Карпатская группа действует в составе 17-й немецкой армии. Активное участие венгерских войск в войне на советской территории продолжалось вплоть до Сталинградской битвы, когда в результате контрудара Красной Армии была разбита 2-я венгерская армия. Венгерские власти предпринимали попытки выйти из войны, в марте 1944 года германские войска оккупировали Венгрию. Под контролем подразделений вермахта венгерские части продолжали сопротивление Красной Армии, оставаясь последними союзниками Германии. Окончательно венгерские подразделения сложили оружие 9 мая 1945 года на территории Австрии, сдавшись американцам. Общие потери Венгрии составили около 800 000 военнослужащих убитыми и ранеными, еще более 500 000 попали в плен. |

|

#8742

|

||||

|

||||

|

http://www.aif.ru/society/history/to...unya_1941_goda

19:03 07/04/2015 Первый день Великой Отечественной войны в документах Красной армии и гитлеровского вермахта. 22 июня 1941 г. Медсёстры оказывают помощь первым раненым после воздушного налёта фашистов. © / РИА Новости История в военных приказах и донесениях Ранним утром 22 июня 1941 года на советскую землю пришла страшная беда. Тишину летнего воскресного утра нарушил гул моторов бомбардировщиков нацистской Германии. Через несколько минут сброшенные ими бомбы обрушатся на головы жителей городов Советского Союза. На всём протяжении западной границы СССР начнётся невиданное по своим масштабам военное вторжение, в котором участвовали 190 дивизий, 4 тысячи танков, 47 тысяч орудий и миномётов, около 4,5 тысяч самолётов. Началась Великая Отечественная война, в которой на карту было поставлено само существование не только Советского Союза, но и населявших его народов. «Я был уверен, война скоро кончится». Каким было 22 июня 41-го Победа досталась дорогой ценой — война унесла жизни 27 миллионов советских граждан. О первых трагических днях нацистского вторжения мы знаем много и одновременно не знаем почти ничего. В канун 70-летия Великой Победы Министерство обороны России на своём интернет-портале открыло выставку «Первый день войны», экспозиция которой содержит коллекцию исторических документов из фондов Центрального архива МО РФ, посвящённых событиям первых дней начала великого противостояния. Среди более 100 исторических документов много таких, которые до настоящего времени находились в закрытых фондах спецхрана и были ранее доступны только работникам архива и военным специалистам. Опубликованные документы — свидетельства событий первых часов войны, настроений, которые царили среди командования Красной армии и генералитета вермахта. Роковое лето. Можно ли было избежать Великой Отечественной войны? Подробнее «Разбомбить Кенигсберг и Мемель» Из приказа Народного комиссара обороны № 2 от 22 июня 1941 года на 7:15 московского времени: «…Войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу. Впредь до особого распоряжения границу не переходить. Разведывательной и боевой авиацией установить места сосредоточения авиации противника и группировки его наземных войск. Мощными ударами бомбардировочной и штурмовой авиации уничтожить авиацию на аэродромах противника и разбомбить основные группировки его наземных войск. «Нападут на вас утром». Кто пытался предупредить СССР о немецком вторжении Удары авиацией наносить на глубину германской территории на 100–150 километров. Разбомбить Кенигсберг и Мемель. На территорию Финляндии и Румынии до особых указаний налётов не делать. Тимошенко, Маленков, Жуков». В конце приказа дописано указание: «т. Ватутину — Румынию бомбить». Из оперсводки № 1 Генерального штаба Красной армии на 10:00 22.6.1941: «4:00 22.6.41 немцы без всякого повода совершили налёт на наши аэродромы и города и перешли границу наземными войсками. …Противник, упредив наши войска в развёртывании, вынудил части Красной армии в процессе занятия исходного положения по плану прикрытия. Используя это преимущество, противнику удалось на отдельных направлениях достичь частного успеха. Начальник Генерального штаба Красной Армии генерал армии Жуков». Из боевого донесения штаба 3-й армии № 1 на 4:45 22 июня 1941 года командующему Западным Особым военным округом: «Противник в 4:00 22.6 нарушил госграницу на участке от станции Сопоцкин до Августов, бомбит Гродно, в частности штаб армии. Проводная связь с частями нарушена, перешли на радио, две радиостанции уничтожено. Действуем в точном соответствии с директивой по прикрытию госграницы». © РИА Новости Так началась война: 22 июня 1941 года в фотографиях В 1940 году Адольф Гитлер подписал основную директиву N 21 под кодовым названием “Барбаросса”. 22 июня 1941 года немецкая авиация бомбит советские города. Германия начала войну против СССР. 1/10 Фотографий Перейти к фотоленте В 1940 году Адольф Гитлер подписал основную директиву N 21 под кодовым названием “Барбаросса”. 22 июня 1941 года немецкая авиация бомбит советские города. Германия начала войну против СССР. 23 июня 1941 года в Киеве. Район Грушки. Ленинградцы бегут по улицам города в первые дни войны. 1941 Лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы. Москва, июнь 1941 год. Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года. На Красной площади в первые дни войны. Москва, июнь 1941 год. Новобранцы. 1941 Первый пленный немецкий солдат Альфред Лискоф 1941 Советские дети во время фашистской бомбежки под Минском в первые дни войны. 1941 Танковый полк при Военной Академии механизации и моторизации им. Сталина. Колонна танков на марше. Москва, июнь 1941 года. PreviousNext «Противник выбросил десант, численность десанта не установлена» Из оперативной сводки штаба ВВС Западного Особого военного округа № 02 от 22 июня 1941 года на 20 часов 00 минут: «…связи с тремя авиадивизиями не имею и оперативных сводок от них до сих пор добиться не смог… На аэродроме Новый Двор уничтожено до 15 самолётов И-16 112-го истребительного авиаполка… На аэродроме Черлена уничтожена вся материальная часть полностью… вся материальная часть 41, 124, 126 и 129 ИАП уничтожена противником на аэродромах». Где правда, где ложь? Эксперт развенчал мифы о Великой Отечественной войне Из разведсводки штаба Прибалтийского Особого военного округа №3 на 12:00 22 июня 1941 года: «После артиллерийской подготовки ВВС противника нарушили госграницу и начиная с 4:15 22.6.41 производили налёты и бомбардировку объектов на нашей территории. С 5:25 пехота и танки противника перешли в наступление… В 6:00 22.6.41 мотоциклетный батальон с танками занял Кретинга и к 9:00 до полка пехоты занял Картена. В районе Вежайчей до батальона танков прорвались к Рьэтавас… в 7:30 танковый батальон противника занял Гавры… …в 7:30 в район Воджгиры противник выбросил авиадесант, к 10:00 численность десанта не установлена…» «Встречным ударом разбить противника» Из боевого приказа штаба Киевского Особого военного округа командиру 15-го механизированного корпуса 22 июня 1941 года: «По донесению командира 124 стрелковой дивизии, левый фланг дивизии отброшен на Стоянув. Крупные мотомехчасти противника обнаружены в движении на Радзехув. Командующий войсками приказал 15 мк выдвинуться из занимаемого района в направлении Радзехув и встречным ударом разбить мотомехчасти противника и восстановить положение 124 сд. Наштафронт Пуркаев». Советские воины раздают хлеб жителям города Бреслау в годы Великой Отечественной войны. Европа неблагодарная. Что было бы, отбрось мы Гитлера ровно до своих границ Из оперативной сводки штаба Юго-Западного фронта № 01 на 22 часа 00 минут 22 июня 1941 года: «5 армия частями прикрытия ведёт упорные бои и продолжает сосредоточение войск по фронту. В районе Городло до 200 танков противника в 16:00 22.6.41 в готовности к форсированию р. Буг. В районе Ковель в 16:20 высажен авиадесант противника с 18 самолётов… 124 сд — обороняет фронт Баране Перитоки, Бобятын, Стоянув. На правом фланге дивизии противником занят Порыцк… Авиация противника в течение дня неоднократно бомбардировала Луцк, Любомль, Влодзимеж, Ковель, Ровно. Сбито 4 самолёта противника… По данным местных органов НКВД и райвоенкоматов, в районе Козова (юго-восточнее Брзежаны) и 12 км северо-западнее Залещики высажены парашютные десанты неустановленной численности; для их ликвидации брошены части 80 сд и 49 сд…» Из оперативной сводки штаба 9-й армии № 02 от 22 июня 1941 года на 20 часов 00 минут: «В течение дня румынские войска при поддержке германских частей вели активную разведку на всём фронте армии, пытаясь в ряде пунктов форсировать реки Прут и Дунай. Все атаки противника отбиты… 2/263 сп с 1/69 АП обороняет район Картал. Трофеи — сбито 5–7 самолётов противника, взято из состава экипажей 5 человек в плен. Потери — уточняются». Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года. Фото: РИА Новости «Русские запрашивали командование, что им делать» Из дневника начальника Генерального штаба сухопутных войск Германии генерал-полковника Гальдера, запись от 22 июня 1941 года: Снятие фашистского орла со здания имперской канцелярии. Покаяние Берлина. Через 70 лет у немцев однозначное отношение к Победе СССР «Пограничные мосты через р. Буг и другие реки всюду захвачены нашими войсками без боя и в полной сохранности. О полной неожиданности нашего наступления для противника свидетельствует тот факт, что части были захвачены врасплох в казарменном расположении, самолёты стояли на аэродромах, покрытые брезентом, части, внезапно атакованные нашими войсками, запрашивали командование о том, что им делать… Перехвачена русская радиограмма: "Штаб 3-й армии разбит. Пришлите истребители"… Командование ВВС сообщило, что наши военно-воздушные силы уничтожили 800 самолётов противника… Наши потери до сих пор составляют 10 самолётов… Я считаю, что русское командование благодаря своей неповоротливости в ближайшее время будет не в состоянии организовать противодействия нашему наступлению». «Население уходит на восток» Из утреннего донесения оперативного отдела группы армий «Центр» от 22 июня 1941 года на 8 часов 00 минут: «На участке 4-й армии наступление продолжается успешно. В общем отмечается слабое сопротивление противника. По-видимому, противник на всех участках застигнут врасплох… Сопротивление в Бресте оказывается главным образом в городской части — в крепости… Преждевременно перешедшие в наступление подразделения 800 полка особого назначения на Августов были противником отброшены назад… На участке 8-го армейского корпуса отмечается действие одной тяжёлой артиллерийской батареи противника… 39-й моторизованный корпус к 6:15 достиг района Мурганинкай (5 км юго-западнее Калвария). Мосты у Свентоянск и через реку Неман в районе Меречь и Алитус до сих пор не разрушены. Население уходит на восток». Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года. Фото: РИА Новости «Там, где противник встречался, он стоял насмерть» Из донесения разведотдела штаба 4-й немецкой армии на 7:30 22 июня 1941 года: Советские солдаты. 1941 год. «Ни шагу назад»: отрезвляющая пощёчина. Мифы и правда о приказе № 227 «Приграничные позиции частично не заняты. Противник совершенно застигнут врасплох, что подтверждается данными воздушной разведки и радиоперехватом русских (донесения передаются открытым текстом). Пленных мало… Настроение у русских плохое, в частности из-за плохо продовольственного снабжения. Солдаты ничего не хотят слышать о политике. Во время боевых действий каждому солдату полагается комплект патронов из 15 штук». Из отчёта о боевых действиях штаба 3-й немецкой танковой группы за 22 июня 1941 года: «Там, где противник встречался, он оказывал ожесточённое и храброе сопротивление, стоял насмерть. Донесений о перебежчиках и о сдавшихся в плен ниоткуда не поступало. Поэтому бои отмечались большей ожесточённостью, чем во время польской кампании или Западного похода… Одиночный советский боец отличался большим упорством, чем русский солдат эпохи мировой войны, что должно быть следствием большевистских идей, которые к тому же подогревались политическими комиссарами (которые сами из предосторожности сняли с себя знаки различия и носили солдатские шинели). В нём чувствовался результат господства советской власти, которая воспитала в нём бесчувственность и действительное презрение к смерти». 22 июня 1941 года подходило к концу. Впереди были ещё 1417 дней войны… |

|

#8743

|

||||

|

||||

|

|

|

#8744

|

||||

|

||||

Знаменитый плакат художник Тоидзе создал в 1-й день войны. Моделью стала его жена → https://www.facebook.com/histrf/posts/1005824286221680 …  22 июня 1941 в речи Молотова по радио прозвучали эти великие слова. Текст речи, контекст → http://histrf.ru/lichnosti/speeches/...budiet-za-nami …  22 июня 1941 началась оборона Брестской крепости. Отдельные герои держались и в августе → http://histrf.ru/lenta-vremeni/event...skoi-krieposti … [IMG][/IMG] День Памяти и скорби. 22 июня 1941 началась Великая Отечественная война → http://histrf.ru/lenta-vremeni/event...rmanii-na-sssr …  Хронология 22 июня 1941 г. Первый день из 1418 → https://www.facebook.com/rvio.ru/pos...897892667250:0 … |

|

#8745

|

||||

|

||||

|

http://foto-history.livejournal.com/10862325.html

June 2017  1941 г. Немецкий танк ночью заплутал и попал в русскую колонну: "К этому времени наступила полночь. Луна зловеще осветила странную картину. Мы двигались мимо идущих маршевой колонной русских. Они не обращали на нас внимания. Опьяненные сном, они клевали носом в своих телегах. Время от времени Яков (наш проводник-переводчик) дружески окликал их. У нас уже началось головокружение. Мы шли километр за километром во вражеской колонне. Никто в темноте нас не узнавал. Воистину это был смелый ход! Мы свернули и продолжили движение по лесной дороге. Неожиданно перед нами возникла деревня. Пройдя по длинному деревянному мосту, мы добрались до ее центра. Затем мы остановились. Согласно карте, мы должны были находиться в Добротово. На деревенской площади клевал носом русский часовой; его винтовка сползла с плеч. Я поставил танк в тени дерева и неспешно направился к нему вместе с Яковом и лейтенантом Виллиром. Мы пожелали ему доброго вечера и предложили сигарету, за которой он жадно потянулся. Быстро оглядевшись по сторонам, мы увидели, что по всей деревне стоят телеги. Из темноты один за другим появились солдаты. Нас троих окружило 30-40 вооруженных русских солдат, опершихся на свои винтовки. Это была кавалерийская часть. Они не хотели идти с нами, сначала должны были спросить у своих комиссаров. Мы пытались убедить русских, что сопротивление бесполезно. Затем перед нами неожиданно возник русский и бегло выпалил по-немецки: - Что вам тут надо? Положение становилось для нас критическим. Но, несмотря на это, мы дерзко ответили: - Мы хотим забрать вас в плен. Но он на это не отреагировал. Он схватил винтовку: - Что за бред! Сорок вооруженных красноармейцев против всего-навсего вас троих! Да мы разорвем вас на куски! Я вытащил из кобуры свой 08 и подумал, в кого я выстрелю первым и насколько далеко от меня мой танк. Но не показал виду. Я смело глянул в лицо парню и заставил себя сохранять спокойствие. Я предложил ему сигарету, но он отказался. Несколько русских отошли в сторону, перешептываясь. Они явно не ждали ничего хорошего. - Пойдем со мной к танку. Там много сигарет, - предложил я.  Эти сорок шагов показались бесконечным расстоянием. Вступать с ними в перестрелку? За мной шла целая толпа. Будут они стрелять нам в спину или нет? Спокойно, приказывал я себе, несмотря на то что ощущал, как по спине пробежали мурашки. Но даже эти сорок шагов были пройдены, и я почувствовал себя лучше. Я снова сидел в своем танке и раздавал сигареты. Наш переводчик-проводник о чем то весело болтал с русскими. Незаметно я положил на колени автомат. Мне захотелось побыстрее убраться отсюда! Я пресек импровизированную дискуссию, сказав им, что собираюсь двинуться дальше. Танк вздрогнул и завелся. Камень свалился у нас с плеч, едва мы завернули за ближайший угол и пропали в ночи. Черт побери, все едва не провалилось! Но в конце концов все завершилось для нас благополучно. Найдя укромное место в лесу мы дождались утра. Руские к этому времени уже ушли из деревни." - из воспоминаний обер-лейтенана Артура Волльшлегера.

|

|

#8746

|

||||

|

||||

|

http://foto-history.livejournal.com/10899549.html

Name: история в фотографиях https://youtu.be/yVa8dDpRAp0 Мне кажется порою, что солдаты, С кровавых не пришедшие полей, Не в землю эту полегли когда-то, А превратились в белых журавлей. June 2017  https://youtu.be/PQbfl7qxlW8 До свидания, мальчики https://youtu.be/d_zh92Xv4QI Он не вернулся из боя Дымилась роща под горою И вместе с ней горел закат Нас оставалось только двое Из восемнадцати ребят. Как много их, друзей хороших Лежать осталось в темноте У незнакомого поселка, На безымянной высоте. https://youtu.be/2l1bBzv-u6U https://youtu.be/PS06mV4k9yQ Вечный огонь (Те кто брал Берлин) https://youtu.be/sDGLFLKa5o4 Смерть не страшна, С ней не раз мы встречались в степи, Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждёшь И у детской кроватки не спишь, И поэтому знаю - со мной Ничего не случится. https://youtu.be/_L_FfLFYyaE Нам нужна одна победа Нас извлекут из под обломков, Поднимут на руки каркас, И залпы башенных орудий В последний путь проводят нас. https://youtu.be/IWqxXZqhdhc https://youtu.be/da1e9Sz8I8k https://youtu.be/e1gdH_aPVa8 Туман- туман https://youtu.be/VzS_4CNQQGA Полем, вдоль берега крутого, Мимо хат, В серой шинели рядового Шел солдат. Шел солдат, преград не зная Шел солдат, друзей теряя, Часто, бывало, Шел без привала, Шел вперед солдат. https://youtu.be/hu3994RS7VI Мы так давно, мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол-Европы по-пластунски пропахали, И завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть, Последний бой - он трудный самый А я в Россию, домой хочу, Я так давно не видел маму! https://youtu.be/UB1bpf4FmiM А мы с тобой,брат,из пехоты https://youtu.be/v1hxAziqkdA Враги сожгли родную хату, Сгубили всю его семью. Куда идти теперь солдату, Кому нести печаль свою? https://youtu.be/TGyvj6Tnj7M Баллада о матери |

|

#8747

|

||||

|

||||

|

http://foto-history.livejournal.com/10897295.html

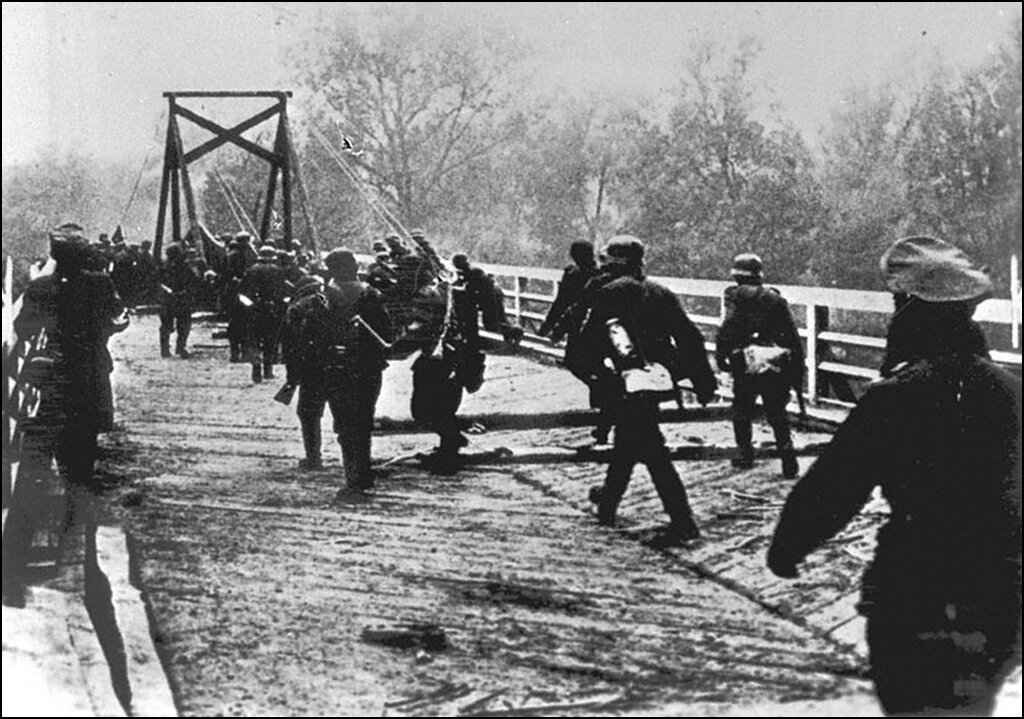

22nd-Jun-2017 04:35 pm Ровно 76 лет назад, 22 июня 1941 года в 4 утра без объявления войны фашистская Германия и её союзники напали на Советский Союз. Бомбардировкам подверглись Рига, Виндава, Либава, Шауляй, Каунас, Вильнюс, Гродно, Лида, Волковыск, Брест, Кобрин, Слоним, Барановичи, Бобруйск, Житомир, Киев, Севастополь и многие другие города, железнодорожные узлы, аэродромы, военно-морские базы СССР, осуществлялся артиллерийский обстрел пограничных укреплений и районов дислокации советских войск вблизи границы от Балтийского моря до Карпат. В 5-6 часов немецко-фашистские войска перешли Государственную границу СССР и повели наступление в глубь советской территории. Началась Великая Отечественная война. https://youtu.be/sailmeWkm_A  Небольшая подборка фото о начале этой страшной войны.  1. Войска фашистской Германии переходят пограничную реку. 22 июня 1941 г.  2. Начало боевых действий фашистской Германии против СССР. Литовская ССР. 1941 г.  3. Начало боевых действий фашистской Германии против СССР. Белорусская ССР. 1941 г.  4. Части германской армии вступили на территорию СССР. Июнь 1941 г.  5. Части германской армии вступили на территорию СССР. Июнь 1941 г.  6. Части германской армии вступили на территорию СССР. Июнь 1941 г.  7. Дети во время традиционного праздника, посвященного окончанию учебного года. Молотов. 22 июня 1941 г.  8. Москвичи слушают по радио заявление Советского правительства о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз. 22 июня 1941 г.  9. Рабочие завода «Серп и Молот» слушают заявление Советского правительства о вероломном нападении фашистской Германии на СССР. Москва. 22 июня 1941 г.  10. Митинг трудящихся Тамбова в связи с нападением фашистской Германии на Советский Союз. 22 июня 1941 г.  11. Митинг жителей Омска в связи с вероломным нападением немецко-фашистских захватчиков на Советский Союз. 1941 г.  12. Жители Владивостока слушают по радио сообщение о нападении гитлеровской Германии на СССР. 22 июня 1941 г. Последний раз редактировалось Chugunka; 22.03.2021 в 08:43. |

|

#8748

|

||||

|

||||

|

http://foto-history.livejournal.com/10897941.html

June 2017  Цитата:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 22nd-Jun-2017 06:03 pm |

|

#8749

|

||||

|

||||

|

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E...81%D0%B0%C2%BB

Материал из Википедии — свободной энциклопедии Основной конфликт: Великая Отечественная война Вторая мировая война  Продвижение вермахта вглубь СССР Дата 22 июня — 30 сентября 1941 года Место СССР: Украинская ССР, Белорусская ССР, Молдавская ССР, Литовская ССР, Латвийская ССР, Эстонская ССР; области РСФСР: Псковская, Смоленская, Курская, Орловская, Ленинградская, Белгородская. Причина военная агрессия нацистской Германии и её союзников Итог оперативный — поражение советских войск в приграничных сражениях и отступление вглубь страны при относительно малых потерях вермахта и союзников Германии; стратегический итог — провал стратегии блицкрига, рассчитанной на разгром СССР в ходе кампании 1941 года. Противники Flag of the Soviet Union (1923-1955).svg  СССР СССРпри поддержке: Flag of the United Kingdom.svg  Великобритания Великобритания Германия Германия Королевство Румыния Королевство Румыния  Италия Италия Венгрия (С 27 июня 1941 года) Венгрия (С 27 июня 1941 года)Flag of Finland.svg  Финляндия (С 25 июня 1941) Финляндия (С 25 июня 1941) Словакия Словакия Испанские добровольцы Испанские добровольцы Хорватские добровольцы Хорватские добровольцыКомандующие  Znamya-GOZNAK-R.jpg  Иосиф Сталин Иосиф СталинСоюз Советских Социалистических Республик  Семён Тимошенко Семён ТимошенкоСоюз Советских Социалистических Республик  Георгий Жуков Георгий ЖуковСоюз Советских Социалистических Республик  Фёдор Кузнецов Фёдор КузнецовСоюз Советских Социалистических Республик  Дмитрий Павлов † Дмитрий Павлов †Союз Советских Социалистических Республик  Михаил Кирпонос † Михаил Кирпонос †Союз Советских Социалистических Республик  Иван Тюленев Иван Тюленев Standarte Adolf Hitlers.svg  Адольф Гитлер Красный флаг, в центре которого находится белый круг с чёрной свастикой Вальтер фон Браухич Адольф Гитлер Красный флаг, в центре которого находится белый круг с чёрной свастикой Вальтер фон БраухичКрасный флаг, в центре которого находится белый круг с чёрной свастикой  Вильгельм Риттер фон Лееб Вильгельм Риттер фон ЛеебКрасный флаг, в центре которого находится белый круг с чёрной свастикой  Федор фон Бок Федор фон БокКрасный флаг, в центре которого находится белый круг с чёрной свастикой  Герд фон Рундштедт Герд фон РундштедтКоролевство Румыния  Ион Антонеску Ион АнтонескуФинляндия  Густав Маннергейм Густав МаннергеймКоролевство Италия (1861—1946)  Джованни Мессе Джованни МессеКоролевство Италия (1861—1946)  Итало Гарибольди Итало ГарибольдиФлаг Венгрии (1919—1946)  Миклош Хорти Миклош ХортиФлаг Словакии (1939-1945)  Йозеф Тисо Йозеф ТисоFlag of Spain (1938 - 1945).svg  Агустин Муньос Грандес Агустин Муньос ГрандесСилы сторон 4,05 млн человек + 619 тыс. Резерв ГК (ВСЭ) 13 981 танк 9397 самолётов (7758 исправных) 52 666 орудий и миномётов[1] 7 млн 234 тыс. человек + 0,85 млн союзники Германии 4215 танков + 402 танка союзников 4,36 тыс самолётов + 964 самолёта союзников 43 812 орудий и миномётов + 6673 орудий и миномётов союзников[2] Потери 2 630 067 убитыми и пленными 877 815 ранеными и больными[3] Потери с 22.06. по 05.12.1941 209.918 убитых и пропавших без вести, 620.628 раненых, заболевших и обмороженных, 10.996 пленных Итог: 941.542 человека[4][5] Великая Отечественная война Вторжение в СССР • Карелия • Заполярье • Ленинград • Донбасс—Ростов • Москва • Горький • Севастополь • Барвенково-Лозовая • Демянск • Ржев • Харьков • Воронеж-Ворошиловград • Сталинград • Кавказ • Великие Луки • Острогожск-Россошь • Воронеж-Касторное • Курск • Смоленск • Донбасс • Днепр • Правобережная Украина • Крым • Белоруссия • Львов-Сандомир • Яссы-Кишинёв • Восточные Карпаты • Прибалтика • Курляндия • Бухарест-Арад • Болгария • Белград • Дебрецен • Гумбиннен-Гольдап • Будапешт • Апатин-Капошвар • Польша • Западные Карпаты • Восточная Пруссия • Нижняя Силезия • Восточная Померания • Моравска-Острава • Верхняя Силезия • Балатон • Вена • Берлин • Прага Операция «Барбаросса» Брест • Белосток-Минск • Прибалтика • Дубно — Луцк — Броды • Бессарабия и Буковина • Могилёв • Витебск • Псков • Смоленск • Таллин • Одесса • Ленинград • Умань • Тирасполь-Мелитополь • Киев • Моонзунд • Орёл-Брянск • Вязьма • Донбасс—Ростов • Харьков (1941) • Москва • Крым Операция «Барбаро́сса» (Директива № 21. План «Барбаросса»; нем. Weisung Nr. 21. Fall Barbarossa, в честь короля Германии и императора Священной Римской империи Фридриха I Барбаросса) — разработанный в 1940—1941 гг. план нападения Германии на СССР и одноимённая военная операция, осуществлявшаяся в соответствии с этим планом на начальной стадии Великой Отечественной войны. Решение Гитлера осуществить операцию «Барбаросса» стало поворотным в истории Третьего рейха, приведшим к его краху четыре года спустя. При разработке плана «Барбаросса», рассчитанного только на «молниеносную войну», изначально была допущена недооценка противника и не учтена возможность перерастания быстротечной войны в затяжную [6]. Содержание 1 Подготовка к войне 1.1 Маскировка и дезинформация 1.1.1 Участие высших должностных лиц в дезинформационных мероприятиях 1.1.2 Маскировка мероприятий вооружённых сил по подготовке «восточного похода» 1.2 Стратегическая воздушная разведка 2 Расстановка сил 2.1 Германия и союзники 2.2 СССР 3 Первая фаза. Вторжение. Приграничные сражения (22 июня — 10 июля 1941) 3.1 Начало вторжения 3.2 Северное направление 3.3 Центральное направление 3.4 Южное направление 3.5 Итоги приграничных сражений 4 Особенности действий советских войск в приграничных сражениях 5 Сколько продержится Россия? 6 Вторая фаза. Наступление немецких войск по всему фронту (10 июля — август 1941 года) 6.1 Северное направление 6.2 Наступление на Ленинград 6.3 Центральное направление 6.4 Южное направление 6.5 Сражение под Киевом 6.6 Продолжение наступления на юге 7 Кризис наступления по плану «Барбаросса» 7.1 Директива № 33 7.1.1 Дополнение к директиве № 33 7.2 Директива ОКВ № 34 7.2.1 Дополнение к директиве № 34 8 Поворот от Москвы 8.1 Оценка решения Гитлера 9 Итоги операции «Барбаросса» 10 См. также 11 Комментарии 12 Примечания 13 Литература 14 Ссылки Подготовка к войне Маскировка и дезинформация С самого начала планирования войны против СССР важное место в деятельности германского военно-политического руководства и командования вермахта занимали вопросы дезинформации, стратегической и оперативной маскировки[6], имевшие целью введение руководства СССР в заблуждение относительно сроков возможного нападения Германии на Советский Союз[7]. Создавая благоприятные условия для подготовки к войне, Гитлер прикрывал свои агрессивные замыслы мероприятиями дипломатического характера, которые были призваны демонстрировать советскому руководству сравнительно высокий уровень развития советско-германских отношений. На фоне демонстрации этих «добрососедских» отношений началась постепенная переброска германских войск с западного на восточное направление и поэтапное оборудование театра будущей войны (см. Ауфбау Ост). Наращивание объёмов производства оружия, военной техники и других товаров военного предназначения, а также проведение дополнительных мобилизационных мероприятий объяснялись необходимостью ведения войны против Великобритании[7]. Оценивая проведённые мероприятия по дезинформации советского руководства, Геббельс в своем дневнике летом 1941 г. сделал запись: «…Фюрер чрезвычайно доволен тем, что маскировка приготовлений к восточному походу вполне удалась… Весь манёвр проведён с невероятной хитростью»[7]. Участие высших должностных лиц в дезинформационных мероприятиях В разработке и проведении основных дезинформационных мероприятий принимали участие сам Гитлер, министр иностранных дел Риббентроп, министр пропаганды Геббельс, начальник генштаба сухопутных войск Гальдер, начальник отдела Е (контрразведка) IV управления РСХА (гестапо) В. Шелленберг, начальник службы военной разведки и контрразведки адмирал В. Канарис и некоторые другие высокопоставленные чиновники. Основные мероприятия по дезинформации советского руководства проводились под непосредственным руководством Гитлера и в некоторых случаях при его личном участии[7]. В распространении дезинформационных сведений принимали участие высшие должностные лица германского руководства, германские послы и дипломаты, военные атташе, сотрудники политической и военной разведки Германии, которые действовали в европейских странах и на Дальнем Востоке, члены германских правительственных и торгово-экономических делегаций, посещавших Москву и столицы других европейских государств, германские средства массовой информации[7]. Дезинформационные мероприятия в политической области должны были демонстрировать приверженность Гитлера советско-германскому пакту о ненападении, убеждать советское руководство в отсутствии у Германии территориальных претензий к СССР, активизировать советско-германские контакты на высшем уровне для обсуждения различных международных проблем, что позволяло бы создавать у советских представителей положительное впечатление о состоянии советско-германских отношений. Большое значение придавалось тому, чтобы не допустить создания в Европе блока антифашистских государств[7]. Первой крупной политической акцией, призванной замаскировать подготовку Германии к войне против СССР, продемонстрировать доверительный уровень германско-советских отношений и твёрдое намерение военно-политического руководства Германии добиться победы в войне против Англии, стали официальные послания Гитлера советскому руководству в конце сентября 1940 года, в которых фюрер вначале известил Сталина о предстоящем подписании пакта с Японией, а затем предложил ему принять участие в дележе «английского наследства» в Иране и Индии. 13 октября Сталин получил письмо от министра иностранных дел Германии Риббентропа, в котором содержалось приглашение наркому иностранных дел СССР Молотову прибыть с визитом в Берлин. В этом письме Риббентроп также особо подчеркнул, что «…Германия полна решимости вести войну против Англии и её империи до тех пор, пока Британия не будет окончательно сломлена…». В Кремле, доверившись содержанию послания Гитлера, предположили, что наиболее вероятным сроком обострения советско-германских отношений может стать период после окончания англо-германского военного конфликта, который может завершиться через два-три года, то есть в 1942—1943 гг. 12-13 ноября в Берлине состоялись переговоры Риббентропа и Молотова, на которых советскому руководству вновь предложили заняться «дележом наследства Англии», убеждая, таким образом, СССР в том, что война с Англией является первостепенной задачей для Германии на ближайшие годы. По их завершению в печати было опубликовано официальное сообщение о том, что «…обмен мнениями протекал в атмосфере взаимного доверия и установил взаимное понимание по всем важнейшим вопросам, интересующим СССР и Германию». Эта фраза в проект сообщения, подготовленного Молотовым, была вставлена по указанию Сталина. Германская сторона приняла такую формулировку без возражений. Между тем ещё 12 ноября Гитлер подписал директиву № 18, которой приказал продолжать подготовку плана войны против СССР «…независимо от результатов» переговоров с Молотовым[7]. Через месяц после переговоров в Берлине, 18 декабря 1940 года, Гитлер подписал директиву № 21 (операция «Барбаросса») о подготовке к войне против Советского Союза, начинавшуюся с указания: «…Германские вооруженные силы должны быть готовы разбить Советскую Россию в ходе кратковременной кампании ещё до того, как будет закончена война против Англии». А уже на следующий день Гитлером был устроен торжественный приём для нового посла СССР в Германии В. Г. Деканозова[7]. Вводя в заблуждение Сталина, Гитлер стремился некоторое время держать в неведении относительно своих военных планов и лидеров союзных Германии государств. Предпринимались все меры в целях исключения любой утечки сведений о подготовке Германии к нападению на Советский Союз[7]. Маскировка мероприятий вооружённых сил по подготовке «восточного похода» 6 сентября 1940 года был издан специальный приказ начальника штаба ОКВ о маскировке всех мероприятий, связанных с подготовкой «восточного похода». Приказ, в частности, требовал[6][7]: 1. Маскировать общую численность немецких войск на востоке по возможности распространением слухов и известий о якобы интенсивной замене войсковых соединений в этом районе. Передвижение войск обосновывать их переводом в учебные лагеря, переформированием и т. п. 2. Создать впечатление, что основное направление в наших перемещениях сдвинуто в южные районы генерал-губернаторства, в протекторат и Австрию и что концентрация войск на севере сравнительно невелика… 4. Распространять соответствующим образом подобранные сведения для создания впечатления, будто после западного похода противовоздушная оборона на востоке серьёзно усиливается и что зенитные средства всех важных объектов укрепляются за счет трофейной французской техники. 5. Работы по улучшению сети шоссейных и железных дорог и аэродромов объяснять необходимостью развития только что завоёванных восточных областей, ссылаясь при этом на то, что они ведутся нормальными темпами и служат главным образом экономическим целям. 3 февраля 1941 года на секретном совещании у фюрера, на котором присутствовали начальник генштаба ОКВ и начальник штаба оперативного руководства вермахта, Гитлер ещё раз дал указание «…сосредоточение и развертывание войск по плану „Барбаросса“ маскировать посредством дезинформации относительно осуществления операции „Морской лев“ и второстепенной операции „Марита“»[7]. В январе 1941 года переброска германских войск с запада на восток активизировалась и проводилась ускоренными темпами. Прикрывая сосредоточение войск в районах, прилегающих к южной границе СССР, командование германских войск объясняло это тем, что все подобные мероприятия якобы вызваны необходимостью предотвращения попыток английского проникновения на Балканы. Именно этим предполагаемым актом со стороны Англии Германия объясняла необходимость введения её войск в Румынию и Болгарию[7]. 15 февраля 1941 года генерал-фельдмаршал В. Кейтель подписал распоряжение по дезинформации и маскировке подготовки нападения на СССР в период сосредоточения и развёртывания германских войск, где проведение дезинформационных мероприятий разбивалось на два этапа. На первом (примерно до середины апреля 1941 г.) предусматривалось создавать ложное представление относительно намерений немецкого командования, акцентируя внимание на планах вторжения в Англию, а также на подготовке операции «Марита» (на Балканах) и «Зонненблюме» (в Северной Африке). Переброски войск для операции «Барбаросса» предлагалось изображать как обмен сил между Западом, Германией и Востоком, либо как подтягивание тыловых эшелонов для операции «Марита», либо как подготовку обороны на случай советского нападения. На втором этапе, когда скрыть подготовку станет уже невозможно, стратегическое развёртывание сил для операции «Барбаросса» должно было изображаться как «крупнейший в истории войн отвлекающий манёвр» будто бы с целью отвлечения внимания от последних приготовлений к вторжению в Англию. Чтобы создать полную иллюзию подготовки вторжения на Британские острова, немецкое командование приказало распространить сведения о несуществующем «авиадесантном корпусе», а кроме того, напечатать массовым тиражом топографические материалы по Англии, немецко-английские разговорники и т. д.[6] Организатором дезинформационных мероприятий в военной сфере была определена информационная служба, которая была создана в управлении военной разведки и контрразведки. Деятельность этой службы контролировалась адмиралом В. Канарисом. Предусматривалось, что Канарис организует передачу германским военным атташе в нейтральных странах и атташе нейтральных стран в Берлине дезинформационных сведений, которые должны будут носить «…отрывочный характер, но отвечать одной общей тенденции» — указывать на якобы ведущуюся подготовку вторжения в Англию[7]. Чтобы ввести в заблуждение руководство СССР о действиях германских войск в Польше и Восточной Пруссии, командующий группой армий «Б» (с 22 июня 1941 года — «Центр») Ф. Ф. фон Бок 24 марта 1941 года отдал приказ о сооружении различных укреплений вдоль границы, предназначенных якобы для обороны от возможного советского наступления. Было отдано распоряжение не препятствовать советской воздушной разведке вести наблюдение за производимыми работами[6]. Операция «Марита» действительно была проведена в период 6 — 24 апреля 1941 года. Германские войска, поддержанные Италией и Венгрией, захватили Югославию и Грецию. В результате этой операции Германии удалось создать стратегический плацдарм для обеспечения южного фланга накануне войны против СССР. Прибытие британского экспедиционного корпуса в район боевых действий не изменило обстановки[7]. 24 апреля фон Браухич отдал приказ об операции «Хайфиш» («Акула») — высадке германских войск на южном побережье Британских островов. В действительности это была лишь имитация подготовки нескольких дивизий к высадке с атлантического побережья Франции. Одновременно аналогичную акцию проводили германские войска, находившиеся в Норвегии и Дании[6]. 12 мая 1941 года штаб оперативного руководства ОКВ утвердил новые указания о мероприятиях по проведению второй фазы дезинформации. В этих указаниях предписывалось: «Вторая фаза дезинформации противника начинается одновременно с введением максимально уплотнённого графика движения эшелонов 22 мая. В этот момент усилия высших штабов и прочих участвующих в дезинформации органов должны быть в повышенной мере направлены на то, чтобы представить сосредоточение сил к операции „Барбаросса“ как широко задуманный манёвр с целью ввести в заблуждение западного противника». Особое внимание обращалось на то, что среди расположенных на востоке соединений должен циркулировать слух о тыловом прикрытии против России и «…отвлекающем сосредоточении сил на востоке», а войска, расположенные на Ла-Манше, должны были верить в действительную подготовку к вторжению в Англию. В указаниях рекомендовалось использовать тезис о том, что захват немецкими войсками острова Крит (операция «Меркурий») являлся генеральной репетицией форсирования Ла-Манша и высадки германского десанта на Британские острова[7]. Командование вермахта стремилось как можно дольше держать в неведении личный состав своих войск о планируемой операции. В одних частях солдатам говорили, что они направляются на отдых перед вторжением в Англию, в других — что войска будут пропущены через советскую территорию для боевых действий против Британской Индии[7][8][9]. Командование оперативного руководства ОКВ строго указывало, что все усилия по дезинформации противника окажутся напрасными, если немецкие войска узнают о предстоящем нападении и распространят эти сведения по Германии[7]. Согласно указанию штаба ОКВ от 8 мая 1941 года, офицеров должны были проинформировать примерно за восемь дней до начала боевых действий, а рядовой и унтер-офицерский состав — только в самые последние дни[6]. Стратегическая воздушная разведка  Горький. Зона — Кремль: Для нейтрализации численного превосходства советских ВВС план вторжения предусматривал уничтожение основной части авиации Западного ВО на аэродромах базирования. Решающими условиями успеха этой операции были тщательное планирование и внезапность удара. Важную роль в подготовке операции сыграла стратегическая воздушная разведка Люфтваффе. Для ведения разведки была создана специальная эскадра — «Разведывательная группа главнокомандования Люфтваффе» (нем. Aufkl ungsgruppe des Oberbefehlshabers der Luftwaffe — Aufkl. St. (F)/Ob. d. L), так называемая «Группа Ровеля». Группа имела на вооружении флот высотных бомбардировщиков (Do 215 B-2, He 111, Ju 88, Ju 86 P), модифицированных для ведения аэрофотосъемки. Летая на высотах, недоступных для советских истребителей, группа выполнила обширный объём фотосъемки стратегических объектов в западной части СССР, включая военные аэродромы. Часть вылетов осуществлялась на большую глубину, вплоть до городов Баку и Горький. Именно эти снимки обеспечили высокую эффективность первого удара по советским аэродромам[10]. Расстановка сил Германия и союзники Для нападения на СССР к 22 июня 1941 года было создано четыре группы армий, общей численностью 157 дивизий и 12 бригад. С учётом стратегического резерва группировка для действий на Востоке состояла из 183 дивизий и 13 бригад. Группа армий «Север» (командующий — генерал-фельдмаршал Вильгельм Риттер фон Лееб) была развёрнута в Восточной Пруссии, на фронте от Мемеля до Голдапа. В неё входили 16-я армия, 18-я армия и 4-я танковая группа — всего 29 дивизий (в том числе 3 танковых и 3 моторизованных). Наступление поддерживал 1-й воздушный флот, располагавший 1070 боевыми самолётами. В задачу группы армий «Север» входил разгром советских войск в Прибалтике, захват Ленинграда и портов на Балтийском море, в том числе Таллина и Кронштадта. Группа армий «Центр» (командующий — генерал-фельдмаршал Федор фон Бок) занимала фронт от Голдапа до Влодавы. В неё входили 4-я армия, 9-я армия, 2-я танковая группа и 3-я танковая группа — всего 50 дивизий (в том числе 9 танковых и 6 моторизованных) и 1 бригада. Наступление поддерживал 2-й воздушный флот (1680 боевых самолётов). Группе армий «Центр» ставилась задача рассечь стратегический фронт советской обороны, окружить и уничтожить войска Красной армии в Белоруссии и развивать наступление на московском направлении. Группа армий «Юг» (командующий — генерал-фельдмаршал Герд фон Рундштедт), в оперативном подчинении которой находилось Командование сухопутных войск Румынии, занимала фронт от Люблина до устья Дуная. В неё входили 6-я армия, 11-я армия, 17-я армия, 4-я румынская армия, 1-я танковая группа — всего 57 дивизий (в том числе 9 танковых и моторизованных) и 9 бригад (в том числе 2 моторизованные). Наступление поддерживал 4-й воздушный флот (800 боевых самолётов) и румынские ВВС (500 самолётов). Группа армий «Юг» имела задачу уничтожить советские войска на Правобережной Украине, выйти к Днепру и в последующем развивать наступление восточнее Днепра. Немецко-Финская группа войск (командующий — фельдмаршал Карл Густав Эмиль Маннергейм) занимала фронт по советско-финской границе. В неё входили: Армия «Норвегия» (Главное командование вермахта в Финляндии), Финская армия (Финляндия), Карельская армия (Финляндия) — всего 20 дивизий (в том числе 1 моторизованная) и 3 бригады. Эта группа войск имела задачу, перейдя в наступление позже остальных групп армий, разгромить противостоящие советские силы, блокировать Ленинград, захватить Мурманск, ведя дальнейшее наступление на Архангельск. Резервы Главного командования сухопутных войск Германии. К 4 июля 1941 года планировалось сосредоточить на Востоке 13 дивизий и 1 бригаду, после 4 июля 1941 года — 11 дивизий на Востоке и две в Германии. СССР В СССР на базе военных округов, находившихся на западной границе, согласно решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 21 июня 1941 года, было создано 4 фронта[11]. 24 июня 1941 года был создан Северный фронт. Согласно справке, составленной накануне войны заместителем начальника Генерального штаба РККА генералом Ватутиным, всего в составе сухопутных войск имелось 303 дивизии, из них в составе группировки для действий на Западе 237 дивизий (из них 51 танковая и 25 моторизованных). Группировка для действий на Западе была выстроена в три стратегических эшелона.  Конфигурация границы и дислокация войск противостоящих сторон на 22 июня 1941 года  Конфигурация границы и дислокация войск противостоящих сторон на 22 июня 1941 года на Южном направлении Северо-Западный фронт (командующий генерал-полковник Ф. И. Кузнецов) был создан в Прибалтике. В него входили 8-я армия (генерал-майор П. П. Собенников), 11-я армия (генерал-лейтенант В. И. Морозов) и 27-я армия (генерал-майор Н. Э. Берзарин) — всего 34 дивизии (из них 6 танковых и моторизованных). Фронт поддерживали ВВС Северо-Западного фронта. Западный фронт (командующий генерал армии Д. Г. Павлов) был создан в Белоруссии. В него входили 3-я армия (генерал-лейтенант В. И. Кузнецов), 4-я армия (генерал-майор А. А. Коробков), 10-я армия (генерал-майор К. Д. Голубев) и 13-я армия (генерал-лейтенант П. М. Филатов) — всего 45 дивизий (из них 20 танковых и моторизованных). Фронт поддерживали ВВС Западного фронта. Юго-Западный фронт (командующий генерал-полковник М. П. Кирпонос) был создан на Западной Украине. В него входили 5-я армия (генерал-майор танковых войск М. И. Потапов), 6-я армия (генерал-лейтенант И. Н. Музыченко), 12-я армия (генерал-майор П. Г. Понеделин) и 26-я армия генерал-лейтенант Ф. Я. Костенко) — всего 45 дивизий (из них 18 танковых и моторизованных). Фронт поддерживали ВВС Юго-Западного фронта. Южный фронт (командующий генерал армии И. В. Тюленев) был создан в Молдавии и на Южной Украине. В него входили 9-я армия (генерал-полковник Я. Т. Черевиченко) и 18-я армия (генерал-лейтенант А. К. Смирнов) — всего 26 дивизий (из них 9 танковых и моторизованных). Фронт поддерживали ВВС Южного фронта. Северный фронт (командующий генерал-лейтенант М. М. Попов) был создан на базе Ленинградского военного округа. В него входили 7-я армия (генерал-лейтенант Ф. Д. Гореленко), 14-я армия (генерал-лейтенант В. А. Фролов), 23-я армия (генерал-лейтенант П. С. Пшенников) — всего 22 дивизии и 1 бригада. Фронт поддерживали ВВС Северного фронта Балтийский флот (командующий адмирал В. Ф. Трибуц) дислоцировался в Балтийском море. Он имел в своём составе 2 линкора, 2 крейсера, 2 лидера эсминцев, 19 эсминцев, 65 подводных лодок, 48 торпедных катеров и другие корабли, 656 самолётов. Черноморский флот (командующий вице-адмирал Ф. С. Октябрьский) дислоцировался в Чёрном море. Он имел в своём составе 1 линкор, 5 лёгких крейсеров, 16 лидеров эсминцев, 47 подводных лодок, 2 бригады торпедных катеров, несколько дивизионов тральщиков, сторожевых и противолодочных катеров, свыше 600 самолётов. В конце мая — начале июня 1941 года (как и летом 1940 года) была проведена частичная мобилизация под видом учебных сборов запаса, что позволило призвать свыше 800 тысяч человек, использованных для пополнения дивизий, расположенных в основном на западе страны. С середины мая из внутренних военных округов началось выдвижение четырёх армий (16-й, 19-й, 21-й и 22-й) и одного стрелкового корпуса к рубежу рек Днепр и Западная Двина. С середины июня началась скрытая перегруппировка соединений самых западных приграничных округов: под видом выхода в лагеря было приведено в движение более половины дивизий, составляющих резерв этих округов. С 14 по 19 июня командования западных приграничных округов получили указания вывести фронтовые управления на полевые командные пункты[12]. С середины июня были отменены отпуска личному составу[13]. При этом Генеральный штаб Красной армии категорически пресекал любые попытки командующих западными приграничными округами усилить оборону путём занятия предполья. Лишь в ночь на 22 июня советские военные округа получили директиву о переходе к боевой готовности, однако до многих штабов она дошла уже после нападения. Хотя по другим данным, приказы об отводе войск с границы командующим западных округов были отданы с 14 по 18 июня 1941 года. Первая фаза. Вторжение. Приграничные сражения (22 июня — 10 июля 1941) Начало вторжения  Боевые действия с 22 июня по 1 сентября 1941  Войска вермахта пересекают границу СССР Обращение Гитлера «Солдатам Восточного фронта» было зачитано командирами лишь в ночь на 22 июня 1941 года. В тот же день войну СССР объявила Италия (итальянские войска начали боевые действия с 20 июля 1941 года) и Румыния, 23 июня — Словакия, 27 июня — Венгрия. Немецкое вторжение застало советские войска врасплох; в первый же день была уничтожена значительная часть боеприпасов, горючего и военной техники; немцам удалось обеспечить полное господство в воздухе (было выведено из строя около 1200 самолётов)[Комм. 1]. Ранним утром 22 июня, в 3 часа, первые сапёры вермахта перебрались на советскую территорию, а в 4 часа 00 минут после мощной артиллерийской подготовки началось вторжение передовых частей, за которыми последовали главные силы. Немецкое наступление развернулось на фронте протяжённостью 3 тыс. км, в трёх направлениях — на Ленинград, Москву и Киев[9][14]. На морских коммуникациях Балтийского и Чёрного морей были развёрнуты подводные лодки, ставились минные заграждения. Советское командование было не в состоянии трезво оценить положение своих войск. Главный Военный совет вечером 22 июня направил Военным советам фронтов директивы, требовавшие нанести с утра 23 июня по прорвавшимся группировкам противника решительные контрудары. В результате неудачных контрударов и без того тяжёлое положение советских войск ещё больше ухудшилось. Финские войска не перешли линию фронта, ожидая развития событий, но Финляндия предоставила авиации Германии возможность дозаправки. 25 июня, после того как советская авиация нанесла бомбовые удары по финской территории, Финляндия объявила СССР войну, и немецкие и финские войска вторглись в Карелию и Заполярье, увеличив линию фронта и поставив под угрозу Ленинград и Мурманскую железную дорогу. Боевые действия здесь, однако, вскоре перешли в позиционную войну и не оказывали влияния на общее положение дел на советско-германском фронте. Северное направление Против советского Северо-Западного фронта поначалу действовала не одна, а две танковые группы: Группа армий «Север» действовала на ленинградском направлении, а её основная ударная сила 4-я танковая группа наступала на Даугавпилс. 3-я танковая группа группы армий «Центр» наступала на вильнюсском направлении. 22 июня 1941 года сторонники Литовского фронта активистов подняли вооружённое восстание против советской власти. Повстанцы брали под контроль стратегически важные объекты и целые города, нападали на отступающие подразделения Красной армии и убивали советских активистов. Попытка командования Северо-Западного фронта нанести контрудар силами двух механизированных корпусов (почти 1000 танков) возле города Расейняй окончилась полным провалом, и 25 июня было принято решение об отводе войск на рубеж Западной Двины. Но уже 26 июня немецкая 4-я танковая группа форсировала Западную Двину у Даугавпилса (56-й мотокорпус Э. фон Манштейна), 2 июля — у Екабпилса (41-й мотокорпус Г. Райнхардта). Вслед за моторизованными корпусами продвигались пехотные дивизии. 27 июня части Красной армии оставили Либаву. 1 июля немецкая 18-я армия заняла Ригу и вышла в южную Эстонию. Тем временем 3-я танковая группа группы армий «Центр», преодолев сопротивление советских войск под Алитусом, 24 июня взяла Вильнюс, повернула на юго-восток и зашла в тыл советскому Западному фронту. Центральное направление Тяжёлая ситуация сложилась на Западном фронте. В первый же день фланговые армии Западного фронта (3-я армия в районе Гродно и 4-я армия в районе Бреста) понесли большие потери. Контрудары механизированных корпусов Западного фронта 23—25 июня завершились неудачей. Немецкая 3-я танковая группа, преодолев сопротивление советских войск в Литве и развивая наступление на вильнюсском направлении, обошла 3-ю и 10-ю армии с севера, а 2-я танковая группа, оставив в тылу Брестскую крепость, прорвалась к Барановичам и обошла их с юга. 28 июня немцы взяли столицу Белоруссии и замкнули кольцо окружения, в котором оказались основные силы Западного фронта. 30 июня командующий Западным фронтом генерал армии Д. Г. Павлов был отстранён от командования; позже по решению военного трибунала он вместе с другими генералами и офицерами штаба Западного фронта был расстрелян. Войска Западного фронта возглавил сначала генерал-лейтенант А. И. Ерёменко (30 июня), затем нарком обороны маршал С. К. Тимошенко (назначен 2 июля, вступил в должность 4 июля). В связи с тем, что основные силы Западного фронта оказались разгромлены в Белостокско-Минском сражении, 2 июля в состав Западного фронта были переданы войска Второго Стратегического эшелона. В начале июля моторизованные корпуса вермахта преодолели рубеж советской обороны на реке Березина и устремились к линии рек Западная Двина и Днепр, однако неожиданно натолкнулись на войска восстановленного Западного фронта (в первом эшелоне 22-я, 20-я и 21-я Армии). 6 июля 1941 советское командование предприняло наступление на лепельском направлении. В ходе разгоревшегося танкового сражения 6—9 июля между Оршей и Витебском, в котором с советской стороны участвовало более 1600 танков, а с немецкой до 700 единиц, немецкие войска нанесли поражение советским войскам и 9 июля взяли Витебск. Уцелевшие советские части отошли в район между Витебском и Оршей. Немецкие войска заняли исходные позиции для последующего наступления в районе Полоцка, Витебска, южнее Орши, а также севернее и южнее Могилёва. |

|

#8750

|

||||

|

||||

|

Южное направление

Боевые действия вермахта на юге, где находилась самая мощная группировка РККА, оказались не столь успешными. 23—25 июня авиация Черноморского флота нанесла бомбовые удары по румынским городам Сулина и Констанца; 26 июня по Констанце был нанесён удар кораблями Черноморского флота совместно с авиацией. Стремясь остановить наступление 1-й танковой группы, командование Юго-Западного фронта нанесло контрудар силами шести механизированных корпусов (около 2500 танков). В ходе крупного танкового сражения в районе Дубно — Луцк — Броды советские войска не смогли разбить противника и понесли большие потери, однако помешали немцам осуществить стратегический прорыв и отрезать львовскую группировку (6-я и 26-я армии) от остальных сил. К 1 июля войска Юго-Западного фронта отошли на укреплённый рубеж Коростень — Новоград-Волынский — Проскуров. В начале июля немцы прорвали правое крыло фронта под Новоградом-Волынским и захватили Бердичев и Житомир, но благодаря контрударам советских войск их дальнейшее продвижение было остановлено. На стыке Юго-Западного и Южного фронта 2 июля германо-румынские войска форсировали Прут и устремились к Могилёву-Подольскому. К 10 июля они вышли к Днестру. Итоги приграничных сражений В результате приграничных сражений вермахт нанёс тяжёлое поражение Красной армии. Подводя итоги первой фазы операции «Барбаросса», 3 июля 1941 года начальник германского Генерального штаба сухопутных войск Ф. Гальдер записал в своём дневнике: В целом уже можно сказать, что задача разгрома главных сил русской сухопутной армии перед Западной Двиной и Днепром выполнена… Поэтому не будет преувеличением сказать, что кампания против России выиграна в течение 14 дней. Конечно, она ещё не закончена. Огромная протяжённость территории и упорное сопротивление противника, использующего все средства, будут сковывать наши силы ещё в течение многих недель. …Когда мы форсируем Западную Двину и Днепр, то речь пойдёт не столько о разгроме вооружённых сил противника, сколько о том, чтобы забрать у противника его промышленные районы и не дать ему возможности, используя гигантскую мощь своей индустрии и неисчерпаемые людские ресурсы, создать новые вооружённые силы. Как только война на востоке перейдёт из фазы разгрома вооружённых сил противника в фазу экономического подавления противника, на первый план снова выступят дальнейшие задачи войны против Англии…[15] В дневнике Верховного главнокомандования вермахта за 4 июля 1941 г. приводится заявление Гитлера, что Советский Союз уже практически проиграл войну[16]: Фюрер: «Я всё время стараюсь поставить себя в положение противника. Практически он войну уже проиграл. Хорошо, что мы разгромили танковые и военно-воздушные силы русских в самом начале. Русские не смогут их больше восстановить». — приводится по «Военно-исторический журнал», 1966, № 1, стр 74 77 Примерно за три недели войны немецкие войска оккупировали всю Прибалтику, Белоруссию, значительную часть Украины и Молдавии. На северо-западном и юго-западном направлениях противник вторгся на территорию СССР до 500 км, на западном — до 600 км. Средний темп наступления немецких войск составил от 15 до 30 км в сутки. В приграничных сражениях и в последующих оборонительных операциях были полностью разгромлены 28 советских дивизий (12 стрелковых, 10 танковых, 4 моторизованные, 2 кавалерийские), ещё свыше 72 дивизий понесли потери в людях и технике от 50 % и более. Общие потери советских войск к 30 июля составили 651 065 чел. (безвозвратные — 447 015 чел., санитарные — 204 050 чел.) По неполным данным фронтов и штаба, дальнебомбардировочная авиация потеряла за это время 3468 самолетов, советские войска потеряли около 9,5 тыс. орудий, 12 тыс. минометов, 6 тыс. танков (больше половины всех танков, имевшихся в западных военных округах на начало войны).[17] При этом многие танки были не уничтожены в бою, а брошены или взорваны при отступлении из-за поломок и отсутствия топлива.[18] В результате огромных потерь танков и последовавшей эвакуации танковых заводов из Ленинграда и Харькова к концу 1941 г. советские войска испытывали острую нехватку танков.[19][20][21] Было потеряно 200 складов (52 % окружных складов и складов Наркомата обороны на территории приграничных округов). Это привело к острому недостатку боеприпасов, горючего и продовольствия в советских частях и соединениях.[17] Немецкой же армии достались значительные трофеи. Так, Гальдер 1 июля записал, что около одной трети расхода горючего покрыто трофейными запасами.[22] К началу битвы за Москву советские войска только пленными потеряли 1,8 млн человек. В то же время Гальдер признавал, что советские войска сопротивлялись упорно. 29 июня он записал[23]: Сведения с фронта подтверждают, что русские всюду сражаются до последнего человека. Лишь местами сдаются в плен, в первую очередь там, где в войсках большой процент монгольских народностей (перед фронтом 6-й и 9-й армий). Бросается в глаза, что при захвате артиллерийских батарей и т. п. в плен сдаются лишь немногие… Упорное сопротивление русских заставляет нас вести бой по всем правилам наших боевых уставов. В Польше и на Западе мы могли позволить себе известные вольности и отступления от уставных принципов; теперь это уже недопустимо. Немецкие войска потеряли к середине июля около 100 тыс. человек (столько же, сколько за два предыдущие года мировой войны), свыше 1 тыс. самолетов и до 1,5 тыс. танков.[17] С другой стороны, К. Рокоссовский писал[24]: Воспевая героическое поведение и подвиги войск, частей и отдельных лиц в боях с врагом, носившие массовый характер, нельзя обойти молчанием и имевшиеся случаи паники, позорного бегства, дезертирства с поля боя и в пути следования к фронту, членовредительства и даже самоубийств на почве боязни ответственности за своё поведение в бою. Нанесенный врагом неожиданный удар огромными силами и его стремительное продвижение в глубь территории на некоторое время ошеломили наши не подготовленные к этому войска. Они подверглись шоку. Чтобы вывести их из этого состояния, потребовалось длительное время. Растерянности способствовали ещё причины военного и политического характера, относившиеся ко времени, отдалённому от начала войны. Совокупность важных причин и обстоятельств в определённой степени понизила боеспособность войск в моральном отношении, на какой-то период ослабила их устойчивость и упорство, вывела из равновесия особенно те части, которые вступали в бой неорганизованно. А иные неустойчивые элементы совершенно потеряли веру в свои силы, в возможность сопротивления грозному врагу. Наблюдались случаи, когда даже целые части, попавшие под внезапный фланговый удар небольшой группы вражеских танков и авиации, подвергались панике… Боязнь окружения и страх перед воображаемыми парашютными десантами противника в течение длительного времени были настоящим бичом. И только там, где были крепкие кадры командного и политического состава, люди в любой обстановке дрались уверенно, оказывая врагу организованный отпор. По официальным данным, с 22 июня 1941 по 10 октября 1941 года органами НКВД было задержано 647 364 человека по подозрению в дезертирстве; большинство из них было возвращено на фронт, но более 10 тыс. человек было расстреляно, из них более 3 тысяч — публично[25]. Особенности действий советских войск в приграничных сражениях Недостаточный профессионализм командного состава, связанный с тем, что многие командиры высшего звена были недавно назначены на свои должности и не имели должного опыта. Это было следствием массовых репрессий высшего командного состава в 1937-38 годах.[26][27][28] Недостоверная информация. Бывший начальник Генерального штаба Г. К. Жуков вспоминал: «До 1936 года, то есть до массовых арестов крупных военных деятелей страны и командиров высших соединений, как теоретически, так и практически уделялось серьезное внимание оперативно-стратегическому взаимодействию видов вооружённых сил; рассматривались и решались важнейшие проблемные вопросы, в период же 1936—1939 гг. эта важнейшая стратегическая работа стояла на мертвой точке, попросту говоря, её некому было вести, так как почти всё серьёзно и глубоко мыслящее постигла трагическая участь. Эта важнейшая государственная работа несколько оживилась после советско-финской войны, в 1940 году и в начале 1941 года, то есть непосредственно перед внезапным нападением фашистской Германии на Советский Союз».[29] Недостоверная информация. Значительная часть войск советских приграничных западных военных округов была сконцентрирована в Белостокском и Львовском выступах вблизи границы, что привело к тому, что ещё до начала войны они были фактически полуокружены противником. В этих выступах находилась главная ударная сила округов — механизированные корпуса. В ряде случаев исходные районы сосредоточения частей и соединений для занятия обороны находились в зоне видимости противника и могли поражаться огнём его артиллерии. Такая дислокация войск была связана с тем, что советское командование исходило из наступательной стратегии будущей войны.[26][27] В Белостокском и Львовском выступах также были сосредоточены огромные запасы боеприпасов и горючего.[26][27] Вот что писал по этому поводу Г. К. Жуков[30]: «Накануне войны 3-я, 4-я и 10-я армии Западного округа были расположены в Белостокском выступе, выгнутом в сторону противника, 10-я армия занимала самое невыгодное расположение. Такая оперативная конфигурация войск создавала угрозу глубокого охвата и окружения их со стороны Гродно и Бреста путём удара под фланги. Между тем дислокация войск фронта на гродненско-сувалковском и брестском направлениях была недостаточно глубокой и мощной, чтобы не допустить здесь прорыва и охвата белостокской группировки. Это ошибочное расположение войск, допущенное в 1940 году, не было устранено вплоть до самой войны». Укреплённые районы по линии новой западной границы (так называемая Линия Молотова) строились непосредственно на самой границе, и зачастую без требуемого предполья. К июню 1941 года их строительство и вооружение не было завершено. Между тем, из сооружений укреплённых районов по линии старой границы (Линия Сталина) была изъята часть вооружения для оснащения укрепрайонов на новой границе, что помешало расконсервировать старые укрепрайоны при приближении неприятеля.[26][27] Советское командование, исходившее из наступательной стратегии будущей войны, не уделяло должного внимания разработке оборонительных операций. Г. К. Жуков вспоминал: «Обучение войск оборонительным действиям, встречным сражениям, отступательным действиям редко выходило из тактических рамок. Я не знаю ни одного оперативно-стратегического мероприятия, где оборона была бы разыграна или отработана в крупных оперативно-стратегических масштабах, где бы оборона противодействовала глубокому прорыву крупных бронетанковых группировок, взаимодействующих с крупными воздушными силами, а как следствие наши штабы и командиры оперативного масштаба накануне войны не были обучены эффективному ведению обороны оперативно-стратегического масштаба, не говоря уже о том, что такие оборонительные операции не были разработаны в штабах приграничных округов и генштабе как возможный вариант»[29]. Противнику удалось добиться практически полной оперативной и тактической внезапности своего наступления, что привело к тяжелым потерям, вследствие первого огневого удара, и быстрому продвижению ударных группировок вглубь советской обороны уже в первые часы наступления. Сколько продержится Россия? Журнал «Тайм» в редакционной статье «Сколько продержится Россия?» от 30 июня 1941 г. писал[31]: Цитата: